Книга первая

I. Безмолвный остров

Сквозь ночь, сквозь предрассветные сумерки и бледный рассвет скользит по вольно играющим волнам тихий корабль, огибая острова и лавируя между скалами. У корабля всего одна мачта, на широком коричневом парусе вышита золотая звезда; высокая корма выгнута, как птичий клюв, нос выкрашен в ярко-красный цвет. Гребцы налегают на весла, к тому же дует попутный западный ветер.

На носу, на шканцах, одиноко стоит мужчина и смотрит вперед – вот уж и ночь прошла, занялся рассвет, наступило утро, а он не двинулся с места, не повернул головы. Ростом мужчина не слишком высок, но крепкого сложения, широкоплеч и явно необычайно силен. Синие глаза, темные завитки волос выбиваются из-под красной матросской шапочки и падают на пурпурный плащ, застегнутый золотой пряжкой. В темных кудрях серебряные нити, серебрится и борода. Кажется, вдаль устремлен не только его взгляд, но и вся его душа, сначала он надеялся увидеть во тьме ночи свет маяка на острове, потом, при свете утра, поднимающийся из-за далеких холмов дым. Но всматривался он напрасно, не горел огонь на маяке, не поднимался дым из-за гребня, сереющего на фоне высокого бледно-желтого неба. Ни звука голосов, ни крика птиц, остров был окутан зловещей тишиной.

Корабль приближался к берегу, но там по-прежнему не было никаких признаков жизни, и лицо мужчины помрачнело, глаза, в которых было столько радостного ожидания, погасли, он словно постарел от тревоги, сомнений, тоски по родному дому, о котором так давно не получал вестей.

Наверное, никто так сильно не любил свой дом, как он, Одиссей, сын Лаэрта, – иные называют его Улиссом, – вернувшийся после последних, никем еще не воспетых странствий. О первых его странствиях знает весь мир, знает, как он десять лет скитался по морям после падения Трои, как наконец возвратился на родину, один, преображенный Афиной в старика, старика-нищего, и, придя в свой дом, застал там бесчинства, как перебил своих оскорбителей и снова обрел любимую жену. Но и на родине ему не суждено было найти мир и покой, ибо над ним тяготело проклятье и он должен был выполнить повеление Посейдона. Ему надлежало снова отправиться в странствие и найти страну, жители которой не ведали вкуса соли и не слыхали, что на свете есть соленые моря. Там он должен был принести жертву владыке моря и только потом наконец мог пуститься в обратный путь. Он освободился от проклятья, но, как и было предсказано, разгневал, сам того не желая, богиню, которая ему покровительствовала, пережил множество приключений, о которых еще никто не поведал миру, и вот сейчас приближается к Итаке, родной остров уже на расстоянии полета стрелы.

Он побывал в неведомых странах, видел Врата Солнца и Белую Гору, переносился в Царство теней и снов.

Но родной остров сейчас показался ему более чужим и незнакомым, чем все неведомые страны. Даже в Царстве снов не было такой гнетущей тишины, даже вокруг Врат Солнца не было так дико и пустынно, как на берегу дорогого сердцу острова в этот рассветный час.

О том, что встретило на родине Одиссея, сына Лаэрта, и о его последних приключениях, описанных в далекие от нас времена мудрым египетским жрецом Реи, мы и поведаем вам в этой повести. Итак…

Корабль вошел в знакомую узкую бухту, защищенную от ветров высокими скалами, и пристал к берегу, где над ним склонилась раскидистая маслина. Не оглянувшись назад и не сказав ни слова на прощанье своим гребцам, Скиталец схватился за сук рукой и прыгнул на берег. Там он опустился на колени, поцеловал землю и, покрыв голову полой плаща, стал молиться, чтобы боги позволили ему найти дома мир и покой, чтобы его встретили любимая, верная жена и сын, которым он мог бы гордиться.

Но боги не исполнили его молитву. Они даруют и карают, но вернуть на землю умерших не могут.

Он поднялся с колен и поглядел назад, но в бухте уже не было корабля, и в море не мелькал парус. На острове по-прежнему царила тишина, даже птицы не приветствовали его своим криком.

Солнце только что взошло, люди еще не проснулись, стал убеждать себя Скиталец и, укрепив сердце мужеством, начал подниматься по крутой тропинке на высокий берег, дошел по равнине до скалистого кряжа, который делит остров на две части, и снова стал подниматься по склону, надеясь, как встарь, зайти в хижину своего верного слуги, свинопаса и узнать у него о семье и о доме. На вершине он остановился перевести дух и поглядел вниз, на жилище пастуха. Крепкий дубовый палисад лежал на земле, из отверстия в крыше не поднимался дым, навстречу чужому не выбежали с грозным лаем сторожа-собаки, охраняющие свиней. Тропинку к хижине было почти не различить, так она заросла травой; даже чуткие уши собак не расслышали бы шаги идущего по ней человека.

Дверь в хижину свинопаса была распахнута, но внутри было темно и пусто, пауки оплели эту темную пустоту поблескивающей паутиной, знак того, что в хижину давно никто не входил. Скиталец кликнул свинопаса – раз, другой, третий, но откликнулось ему только эхо в горах. Он вошел внутрь, надеясь найти какую-нибудь еду или хотя бы тлеющий под сухими листьями огонь. Но нигде ни крошки еды, в очаге холодный мертвый пепел.

Скиталец вышел на теплый солнечный свет, поглядел еще раз на гребень холма и направил свои стопы к городу Итаке. Море сверкало, как и раньше, но ни одной рыбацкой лодки под бурым парусом он на нем не увидел. Поля, на которых должна бы сейчас колоситься пшеница, заросли сорняками. По пути ему встретились ольховая роща и бассейн, который наполнялся водой из фонтана возле грота нимф. Но не шли к бассейну за водой юные девы с амфорами, его стены разрушились и позеленели, вода просачивалась сквозь щели и убегала ручейками к морю. Путники не оставляли здесь в благодарность цветных лоскутков и камешков, огонь на алтаре давно погас. Сквозь пепел проросла трава, жертвенный камень обвил плющ.

С тяжелым сердцем двинулся Скиталец дальше и наконец увидел вдали высокую кровлю своего дома, забор, окружающий просторный двор, и устремился вперед, полный недобрых предчувствий.

И здесь над крышами не поднимался дым, двор по колено зарос травой. Посреди двора, где когда-то стоял алтарь Зевсу, была высокая серая куча, но не земли, а какой-то странной белесоватой пыли, смешанной с черным. Сквозь эту пыль пробивалась трава, жесткая и редкая, как волосы на голове прокаженного.

Вдруг Скиталец задрожал – он увидел в этой куче обугленные человеческие кости. Подошел ближе и с ужасом понял, что это не куча пыли, это прах множества людей! Смерть потрудилась здесь на славу, жителей острова скосила чума. Умерших сожгли в одном погребальном костре, а те, кто остался жив, наверняка покинули остров, потому что вокруг не было никаких признаков жизни. Зияли распахнутые двери, но никто в них не входил и никто из дома не выходил. Дом был мертв, как и люди, когда-то жившие в нем.

Вот место, где его встретил старый пес Аргус и умер от радости, что хозяин наконец-то вернулся. Скиталец остановился, опираясь на посох. Сегодня его никто не встречал. Вдруг что-то блеснуло в луче солнца, упавшем на кучу, и он дотронулся до нее концом посоха. На землю упала кость руки, на ней блестел полурасплавленный в огне золотой браслет. На внутренней стороне браслета по ободу было выгравировано:

IKMAΛIOΣ MEΠOIEΣEΝ

(Меня сделал Икмалиос).

Увидев эту надпись, Скиталец упал на землю лицом в прах, он узнал золотой браслет, который когда-то привез из Эфира в подарок своей юной жене Пенелопе. И эта кость – о непереносимый ужас, о злое глумление судьбы! – всё, что осталось от прекрасных нежных рук, которые его когда-то обнимали! Силы покинули его, он зарыдал и, ничего не видя, стал собирать горстями прах любимой супруги и посыпать им голову, так что его темные волосы стали серыми от пепла. Ему хотелось умереть.

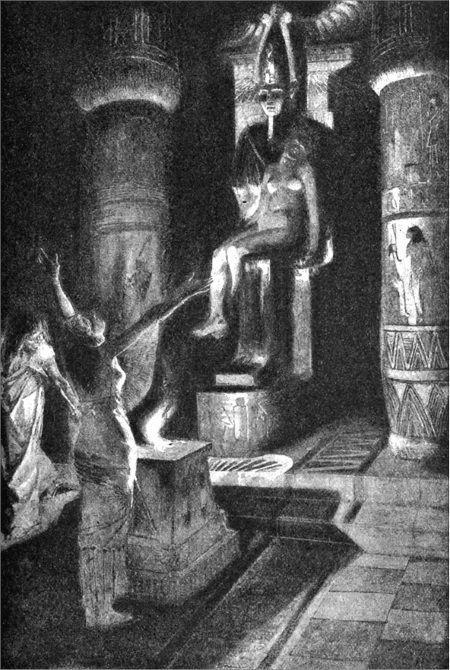

Скиталец упал на землю лицом в прах

Он лежал, кусая руки от горя и от гнева на богов и на судьбу. Высоко поднявшееся солнце беспощадно жгло его, но он ничего не чувствовал; на закате поднялся ветер, но он по-прежнему лежал, не шевелясь. Слез у него не было. Он пережил много бед и несчастий, плавая по морям и сражаясь на земле, но такого черного горя он и представить себе не мог.

Солнце зашло, стемнело. На востоке медленно поднялась серебряная луна. Где-то далеко раздался крик ночной птицы, крик приближался, над грудой останков мелькнули черные крылья, и хищные когти впились Скитальцу в затылок. Тут он наконец ожил, вскинул руку и схватил птицу тьмы за шею, свернул ей голову и швырнул на землю. Эта неожиданная боль в затылке, такой, в сущности, пустяк, оказалась для обезумевшего от горя Скитальца последней каплей, он хотел вырвать из ножен кинжал и убить себя, но кинжала не было. Наконец он поднялся, что-то бормоча, и долго стоял, освещенный луной, похожий на льва в развалинах дворца давно забытых властелинов. Он ослаб от голода, был сломлен горем, но все же подошел к двери своего дома и помедлил на высоком каменном пороге, где когда-то сидел в обличье нищего – на том самом пороге, перешагнув который он убил стрелами судьбы оскорбителей своей жены и разорителей дома. Но сейчас жены нет, она умерла, все его странствия и приключения кончились здесь, все битвы и победы потеряли смысл. В холодном свете луны отчий дом казался призраком – страшный, незнакомый, лишенный тепла, любви, света. Столы в огромном пиршественном зале опрокинуты, кресла слоновой кости сломаны, на полу всюду валяются кубки и блюда с высохшими остатками похоронного пира. В лучах луны поблескивали развешанные по стенам стальные и бронзовые мечи, многие из них потемнели от ржавчины.

Взгляд притянули знакомые очертания. Это был лук Эврита, лук, из-за которого могучий Геракл убил гостя в своем собственном доме, грозное оружие, дугу которого не мог согнуть ни один смертный, кроме Скитальца. Он берёг драгоценный лук как память о предательски убитом друге и никогда не брал его с собой, отправляясь воевать и странствовать. Навеки умолкли голоса жены, сына, верного пса Аргуса и слуг, и все же Скиталец услышал в тишине звук приветствия. Лук, который трепетал от азарта в могучих руках Геракла и рассылал его стрелы мести, был волшебным. В нем обитал дух, которому было открыто будущее, этот дух знал, когда начнется битва и люди станут убивать друг друга, и, предсказывая кровопролитие, он всю ночь пел свою зловещую песню. Голос лука был пронзителен и тонок – то звенела его тетива, гудела дубовая дуга. Скиталец подошел к луку, и вдруг – о чудо! – лук зазвенел под его взглядом. Сначала так тихо, что едва и различить, но звук стал расти, набирать силу, и в этой силе был и гнев, и торжество. Вот что услышал в этой песне без слов Скиталец:

Слушай песнь лука,

Слушай песнь смерти.

Тихо и грозно гудит тетива,

Стрелы трепещут,

Стрелы кричат:

«Выпусти нас,

Мы жаждем воли,

Мы полетим, как хищные птицы,

Упьемся кровью,

Вонзимся в плоть!

Мы никого не оставим в живых,

Поле битвы – наш пир!

Слушай песнь лука!

Слушай песнь смерти!»

Она предрекала смерть, и это были первые звуки, что нарушили тишину его дома. Он всем сердцем отозвался на песню, которую слышал столько раз, и понял, что скоро ему предстоит сражаться и убивать. Быстро полетят его пернатые стрелы, их бронзовые наконечники упьются кровью врагов. Скиталец взял в руки лук, тронул пальцами тетиву, и она крикнула пронзительно, точно ласточка. Этот крик наконец-то освободил запертую глубоко внутри скорбь, в глаза хлынули слезы, точно теплый дождь на скованную морозом землю, и Скиталец заплакал.

Плакал он долго, и когда наконец слезы иссякли и он встал, в нем заговорил голод – голод, которому неведом стыд, он сильнее горя, сильнее любви, сильнее всех страстей на свете. Скиталец вошел в узкую дверь за помостом, на котором сидели хозяева дома во время пира, и стал пробираться по обломкам дома, который построил своими руками, к потайной кладовой. Даже ему было нелегко найти дверь в нее, потому что развалины заросли молоденькими деревцами. Но вот наконец и заветная дверь. Священный источник еще не заглох, вода с журчаньем струилась по серебряному песку, сверкая в лунном свете. Здесь же хранился запас заплесневевшего зерна, дом был полон изобилия, когда во время его странствий на острове вспыхнула чума. Утолив кое-как голод, Скиталец достал из сокровищницы великолепные золотые доспехи злосчастного Париса, сына Приама, лжевозлюбленного прекрасной Елены. Эти доспехи были взяты как трофей при падении Трои, потом долго хранились в сокровищнице Менелая в Спарте, но однажды он подарил их самому дорогому из всех своих гостей – Одиссею. И вот сейчас Скиталец надел на себя эти доспехи, взял меч, носящий имя «Дар Эвриала», – бронзовый, с серебряной рукоятью, в ножнах из слоновой кости, этот меч ему подарил незнакомец в одной из дальних стран. Теперь, когда Скиталец утолил голод и жажду и услышал песню Лука – песню беспощадного убийцы, несущего смерть врагам, – к нему начала возвращаться любовь к жизни. Да, он жив, и в нем жива надежда, хотя дом его разрушен, любимая жена умерла, и нет никого, кто рассказал бы о судьбе его единственного сына Телемаха. И все равно жизнь мощно бьется в его сердце, и он не потеряет рассудок из-за того, что морские разбойники захватили Итаку и, как стервятники, поселились в опустевшем гнезде, которое когда-то свил для себя морской орел. И Скиталец облачился в доспехи, выбрал два копья, почистил их, надел на плечи колчан со стрелами, взял свой грозный лук, лук Эврита, который не мог согнуть ни один смертный, кроме него, и ушел из разрушенного дома в освещенную луной ночь, ушел в последний раз. Никогда больше под высокой крышей не зазвучат шаги его хозяина. Развалины зарастут густой травой, над ними будет тоскливо завывать ветер.

II. Видение Одиссея

Полная ароматов ночь была светла и тиха, тишину нарушал только лепет волн. Скиталец устало шел по улице и заглядывал в окна домов – не мелькнет ли где-нибудь огонь, но всюду было так же темно, как и в его собственном доме, многие были без кровли, стены рухнули, потому что вслед за чумой на остров обрушилось землетрясение и превратило город в руины. На дороге зияли глубокие ямы, сквозь трещины в стенах домов светила луна, руины отбрасывали причудливые тени. Наконец Скиталец дошел до храма Афины, богини войны. Крыша храма провалилась, колонны упали, разбитые плиты пола заросли диким тимьяном, он издавал терпкий запах под сандалиями Скитальца. Стоя у алтаря, на котором он принес столько жертв, он наконец-то увидел огонь – яркий огонь, он горел в большом храме на берегу моря. Храм был посвящен Афродите, богине любви, из него струился, смешиваясь с соленым дыханием моря, сладкий запах курений, золотистое сияние растворялось в серебряном свете луны. Медленно, словно в полусне, двинулся Скиталец к храму Афродиты, ноги подкашивались от усталости, и все же он сообразил, что в заброшенном святилище, возможно, пируют морские разбойники, и затаился в тени длинной миртовой аллеи. Но ни в храме богини, ни возле него никто не пел и не плясал, священное место было объято тишиной. Скиталец долго вслушивался в эту тишину, всматривался и ждал, наконец вооружился мужеством и, приблизившись к двери храма, вошел внутрь. В высоких бронзовых курильницах не тлели благовония, не горели факелы в руках золотых скульптур юношей и дев, стоящих в храме Афродиты, и все же весь он был залит ослепительным золотым сиянием – что это, неужели Скиталец заснул и видит сон, или лунный свет вдруг запылал огнем? У этого сияния не было источника, он ниоткуда не исходил – ни от алтаря, ни от статуи богини, сияние было разлито повсюду – божественное, неугасимое пламя. Как ярко оно освещало сцены любви людей и богов, резные капители колонн и карнизы, зеленый потолок!

Скитальцу стало страшно, он почувствовал приближение богини, ибо знал, что боги появляются и исчезают в этом дивном неземном свете, и не раз этот свет видел. И потому он низко склонил голову, так что лица его не стало видно, и, сев у алтаря в этом священнейшем из всех святилищ, положил на край алтаря правую руку. Сон ли то был или явь, он и сам не мог бы сказать, но только скоро ему послышался шепот и шелест лавровых и миртовых кустов и шум в вершинах сосен, в лицо повеяло холодное дыхание – холоднее, чем предрассветный ветер, что прилетает будить зарю. Под этим ледяным дуновением Скиталец задрожал, волосы на голове зашевелились.

Наконец в тишине раздался голос. Это был голос не смертной женщины, а богини, он это знал, ведь богини и раньше с ним разговаривали: он слышал звонкий, властный голос Афины, богини войны и мудрости, завораживающий лепет Цирцеи, дочери Солнца, чарующие песни Калипсо, которые она пела за своим золотым ткацким станком. Но голос, который он слышал сейчас, был нежнее воркованья голубки, слаще сна, – пригрезился он ему, или всё это происходит наяву?

– Одиссей, ты не знаешь меня, я не твоя покровительница, и ты никогда не был моим слугой! Где же она, богиня Воздуха, Афина, и почему ты преклоняешь колена с мольбой перед дочерью Дионы?

Скиталец ничего не ответил, лишь ниже склонил голову в своей глубокой скорби.

А голос продолжал:

– Ты видишь – твой дом разорен, очаг давно остыл. В нем поселилось семейство зайцев, под крышей гнездятся филины и совы. У тебя нет ни жены, ни сына, ни родины. Она, твоя покровительница, богиня Афина, забыла тебя. Много жертв приносил ты ей – и ноги баранов, и коров, а мне принес хотя бы двух голубей? Неужели она оставила тебя, как Эос оставила Тифона, потому что ты утратил молодость и в твоих темных кудрях сверкнули серебряные пряди? Неужели мудрая богиня так же переменчива и непостоянна, как лесные нимфы? Неужели способна любить мужчину только в расцвете юности? Возможно ли такое? Не знаю. Но знаю, Одиссей, что твоя старость не за горами, а старость безжалостна, она отнимает силы и красоту, дряхлость и болезни – такова участь всех смертных, и у богов это вызывает отвращение. И потому, Одиссей, пока еще не поздно, я желаю, чтобы ты тоже склонился передо мной и покорился моей воле. Ведь я властвую над всем живым – и над богами, и над людьми, и над зверями. Неужели ты думал, что тебе одному удастся ускользнуть от власти Афродиты? Ты никогда не любил той великой любовью, силу которой могу подарить мужчине только я. А ты – ты никогда не внимал мне, не знал, каким счастьем и каким горем я могу наполнить жизнь. Ты принимал ласки Цирцеи, дочери Солнца, скучал в объятьях Калипсо – дочь Океана так и не смогла тебя удержать. Что касается твоей умершей супруги, дорогой сердцу Пенелопы, ее ты любил спокойной любовью законного мужа, но не страстью пылкого любовника. Она была всего лишь твоей спутницей жизни, хозяйкой дома, матерью твоего сына. С ней связаны все твои воспоминания о любимой родине, и потому тебе кажется, что ты ее любил. Но она умерла, умер и сын, твой остров, где когда-то кипела жизнь, мертв, как пепел в давно погасшем очаге. Что дали тебе все твои битвы и странствия, твои труды и приключения? Чего ты искал и в мире живых, и в мире усопших? Ты жаждешь найти то, чего ищут все мужчины – свою великую истинную любовь. Никто не может ее найти, не нашел, Одиссей, и ты. Твои друзья погибли, твой остров опустошен, жива лишь надежда. Перед тобой открывается новая жизнь, ты оставишь прошлое в прошлом, но боль и горечь страданий ты не забудешь. Подари мне из своей новой жизни, которая еще не началась, то, чего никогда не дарил: стань моим слугой всего на час.

Голос звучал всё ближе, всё нежнее, вот Скиталец слышит шепот богини у самого уха, ее дыхание коснулось его, овеяло дивным благоуханьем, золотые локоны богини смешались с темными завитками смертного.

И Одиссей услышал:

– А ведь ты уже служил мне однажды, Одиссей, хоть и недолго, вспомни! Но не бойся, сейчас ты меня не увидишь. Подними голову и взгляни на ту, к которой стремятся сердца всех мужчин!

Скиталец поднял голову и увидел словно написанный на картине или отраженный в бронзовом зеркале образ девы. Выше смертных женщин ростом, в нежном цветении едва пробудившейся юности, совсем еще девочка, она была прекрасна, как богиня, сама Афродита могла бы позавидовать ее пленительному очарованию, ее несказанной прелести. Стройна и гибка, как молоденькая пальма, взгляд безмятежен и ясен, как у ребенка. На голове девушка держала блестящую бронзовую амфору, словно несла воду из колодца, за ее спиной зеленел платан. И Скиталец узнал ее – именно такой он увидел ее еще юношей, когда приехал ко двору ее отца, царя Тиндария. Он въехал в Спарту и, спустившись со склона Тайгета, переезжал на своей колеснице шумный Эврот, а она возвращалась от источника, куда ходила за водой. Юноша увидел несравненную красоту Елены, в юном сердце вспыхнула любовь к прекраснейшей из женщин, и он, как и все красивейшие и знатнейшие ахейские юноши и дети героев, пожелал взять ее в жены. Но Елену выдали за Менелая, сына Атрея, принадлежавшего к злосчастному роду, проклятому за вереницу страшных преступлений против членов своей же семьи.

Глядя сейчас на юную Елену, Скиталец почувствовал, что к нему вернулась молодость. Под страстным взглядом Скитальца, влюбленного первым пылом юности, видение стало таять, заклубилось туманом. Но из тумана возникло новое видение, он увидел самого себя в лохмотьях нищего, избитого, раненого, в огромном, сверкающем позолотой покое, какая-то женщина омывала ему ноги и умащивала голову благовониями. У нее было лицо всё той же девушки, только еще более прекрасное, однако омраченное печалью и стыдом. И вспомнил Одиссей, как он когда-то проник в Трою из лагеря ахейцев, пробрался в дом Приама, переодевшись нищим, чтобы узнать о замыслах троянцев, и как прекраснейшая из женщин Елена омыла ему ноги и умастила благовонным маслом, а потом позволила уйти в память о той любви, что вспыхнула между ними в юности. Это видение тоже растаяло, растворилось в тумане, и снова Скиталец склонил голову и, пав на колени перед золотым алтарем богини, воскликнул:

– Где, скажи мне, где живет Златокудрая Елена?

Он жаждал одного: пока он жив, увидеть еще хоть раз прекрасную Елену.

И голос богини прошептал ему, казалось, в самое ухо:

– Разве я не сказала правду, Одиссей? Разве ты не служил мне, хоть и совсем недолго? Разве не любовь спасла тебя той ночью в Трое, когда даже мудрость не пришла к тебе на помощь?

– О да, богиня, да! – ответил он.

– Так слушай же, – продолжал голос. – Я еще раз проявлю милосердие и буду благосклонна к тебе, ведь если я тебе не помогу, тебе будет незачем жить на свете. Ты потерял всё – дом, семью, родину, тебя ждет горькая, одинокая старость. Но нет, я вдохну в твое сердце забвение всего, что тебя терзает, вдохну в твое сердце любовь к той, кого ты впервые полюбил на заре своей юности. Елена еще живет на земле. Я пошлю тебя искать ее, ты снова почувствуешь упоение боя и радость дальних странствий. Ты найдешь ее в неведомой тебе стране, среди неведомого народа, в жестокой распре богов и людей, и мудрейший и храбрейший из мужей наконец заснет в объятиях прекраснейшей из женщин. Но помни, Одиссей: ты отдашь свое сердце только Елене, никаких других женщин не должно быть. Вот знак, по которому ты ее узнаешь в стране магии и заклятий, где женщинам ведомы тайны колдовства: на груди Елены сверкает драгоценный камень – рубиновая звезда, я подарила ей ее перед первой брачной ночью с Менелаем. Эта звезда источает красные капли, похожие на кровь, они падают на ее одеяние и исчезают, не оставив на нем следа. Ты узнаешь ее по этой Звезде Любви и этой Звездой поклянешься в любви и верности. Но если ты не распознаешь истекающую кровью Звезду или, поклявшись на ней, нарушишь клятву, то никогда, Одиссей, не завоевать тебе Златокудрой Елены в этой жизни. Твоя смерть придет к тебе водяною дорогой, ты умрешь легко и быстро, как и было предсказано тебе умершей прорицательницей. Но перед тем как умереть, тебя заключит в объятия прекраснейшая из женщин.

– О, богиня, разве такое возможно? – ответил Скиталец. – Ведь я один на этом затерянном острове, у меня нет корабля, нет спутников, мне не переплыть бескрайние просторы океана!

– Об этом не тревожься! – ответила богиня. – Боги устраняют и не такие препятствия. Покинь мой храм, ляг и усни на моей священной земле, слушая шум волн. Спи, отдыхай. Силы вернутся к тебе, и еще до того, как зайдет солнце, ты будешь плыть в страну, где живет прекраснейшая из женщин. Но сначала выпей чашу, что стоит на моем алтаре. Прощай.

Голос умолк, дивная музыка отзвучала. Скиталец очнулся и поднял голову, но божественный свет погас, в храм прокрались серые предрассветные сумерки. Но на алтаре стояла большая золотая чаша, до краев наполненная темным вином. Скиталец взял чашу в руки и осушил – в вино был добавлен волшебный напиток непенф, изгоняющий из сердца скорбь, напиток забвения. И в сердце Одиссея зажглась надежда, вытеснив воспоминания о пережитых несчастьях и тоску по любимым, которых уже нет на свете. Он взял два копья, укрепил на спине свой лук и легкой юношеской походкой пошел к утесу на берегу, лег у его подножья и заснул.

III. Одиссей убивает сидонцев

Разгоралась заря. Над спокойной гладью моря, наполняя мир светом и звуками, вставал новый день. Вот солнце наконец поднялось над вершиной холма, его лучи упали на спящего у подножья утеса Скитальца, и его золотые доспехи загорелись, словно вспыхнул костер. И в то же самое мгновенье из-за мыса показался черный корабль, команда гребцов дружно налегала на весла, и корабль бежал очень быстро. Одного взгляда было довольно, чтобы узнать в нем судно сидонских купцов, известных ненасытной алчностью и коварством, потому что его нос украшали две резные фигуры кривоногих карликов с огромными головами и широко раскрытыми ртами. Это были божества, которым поклонялись сидонцы. Судно возвращалось из Альбиона, острова, что лежит далеко за Геркулесовыми столбами, в великом океане, там добывают олово, и сейчас оно везло богатый груз. На шканцах рядом с кормчим стоял капитан, худой и необычайно зоркий, он посмотрел в сторону берега и увидел сверкающие на солнце золотые доспехи Скитальца. Издали ему было не разглядеть, что это именно золотые доспехи, но его притягивало всё желтое и блестящее, а уж золото его притягивало, как железо притягивает руки героев. И он приказал кормчему править прямо к утесу, благо море там было глубокое, и вскоре вся команда увидела спящего мужчину в золотых доспехах. Люди пошептались, хитро посмеиваясь, и попрыгали на берег, захватив с собой канат, сплетенный из полос воловьей шкуры, корабельный трос и крепкую веревку из стеблей папируса. Из них они смастерили аркан, чтобы издали накинуть петлю на спящего мужчину. Потом вскарабкались на утес – оттуда им будет легче захватить мужчину в золотых доспехах, они втащат его на корабль, увезут в устье египетской реки и продадут в рабство тамошнему царю. Всем был известен этот обычай алчных сидонцев – они ловили свободных мужчин и женщин кого силой, кого заманивали хитростью, продавали, а потом требовали за них выкуп золотом, серебром или стадами коров, свиней и коз. Немало царских сыновей продали они в рабство в Вавилон, в Тир, в Фивы, несчастные так и умерли в неволе, вдали от Аргоса.

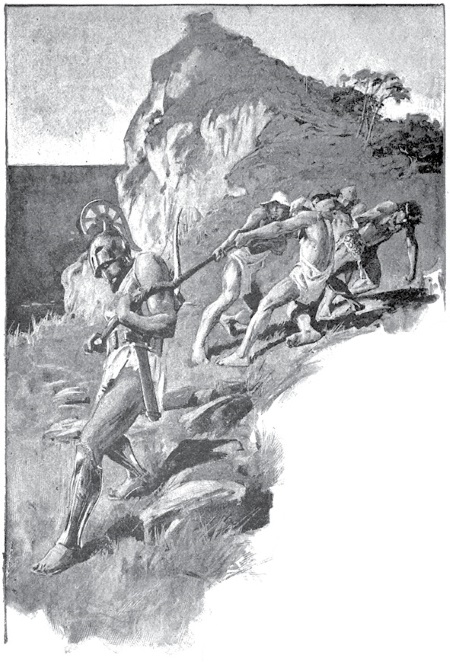

Итак, сидонцы бесшумно, осторожно подползали к Скитальцу по траве и наконец оказались так близко, что малый ребенок смог бы добросить до него камень. Их ловкости могли бы позавидовать пастухи, готовящиеся набросить сеть на спящего льва; но при всей их ловкости Скиталец почуял опасность во сне, повернулся на бок и сел, стряхивая с себя сон и оглядываясь вокруг. И тут петля аркана захлестнула его шею и стянула руки и грудь, сидонцы рванули канат и опрокинули его на спину. Но наброситься на него они не успели, он мгновенно вскочил на ноги и, издав свой грозный боевой клич, клич, от которого некогда зашатались башни Илиона, кинулся на них, сжимая рукоять своего меча. Сидонцы, которые стояли ближе к нему и держали канат, выпустили его из рук и бросились бежать, но остальные тянули канат изо всех сил. Будь у Скитальца свободны руки, он бы выхватил свой меч и покончил с ними со всеми, хоть их была целая толпа, потому что сидонцы трусливы и неискусны в бою, но его руки были стиснуты веревкой. И все же они не сразу одолели его, те, кто убежал, вернулись и тоже стали тащить его за канат. Скиталец сделал несколько шагов, но споткнулся о камень и упал. Тут они все кинулись на него, прижали к земле и связали хитрыми морскими узлами. Однако они дорого заплатили за свою добычу, не все вернулись на корабль – одного разбойника Скиталец раздавил коленями, другому сломал позвоночник ударом ноги.

Будь у Скитальца свободны руки, он бы выхватил свой меч

Наконец у него не осталось сил сопротивляться, его опутали веревками и с великими усилиями потащили на корабль, как птицу, попавшуюся в силки, а там бросили на палубу в носовой части. Какими только насмешками они его ни осыпали, хотя в глубине души боялись, ибо даже связанный Скиталец внушал им ужас. Они снова подняли парус, гребцы сели за весла. Ветер дул как раз в сторону Нила, там, в Египте, был невольничий рынок. Радости купцов не было границ: ветер попутный, они первые из всех завязали торговые отношения с дикими племенами острова Альбион и выменяли у них золото и олово на африканские морские раковины и грубые стеклянные бусы из Египта. И вот теперь, чуть ли не в самом конце плавания, поймали человека, за чьи золотые доспехи, да и за него самого можно получить царский выкуп. Удачное путешествие, как тут не радоваться, как не благодарить попутный ветер!

Путь, однако, предстоял долгий, но они хорошо знали эти воды. Проплыли мимо Кефалонии, мимо скалистого Эгилипса, покрытого густым лесом Закинфа, Саме, мимо всех остальных островов, принадлежащих Скитальцу, которого они сейчас везли продавать в рабство. Но он лежал неподвижно, хотя дышал тяжело, пошевелился всего один раз, когда судно приблизилось к Закинфу. Он могучим усилием поднял голову и в последний раз посмотрел, как солнце садится за горами Итаки.

Корабль быстро шел вдоль берега, мимо забытых городов. Позади остались Эхинидские острова, берега Элиса, живописной Эйрены, к Дориону они приблизились уже в сумерки, а Пилос проплывали глубокой ночью, свет факелов, горевших во дворце Писистрата, сына мудрого Нестора, был виден далеко в море. Но когда судно доплыло до южной оконечности острова, где встречаются друг с другом воды двух морей, разыгрался шторм, ветер подхватил и понес их на юг, мимо острова Крит, к устью Нила. Корабль кидало и швыряло, они сбились с курса, из тумана на миг выплывали похожие на призраки святилища, судно не могло войти ни в одну гавань, его несло все дальше и дальше. Люди хотели спасти корабль, выбросив груз за борт, но капитан защищал люки с мечом и копьями в руках. Он решил разделить судьбу корабля: утонет корабль – и он утонет вместе с ним, если они спасутся, он отвезет свое сокровище в город цветов Сидон, построит себе белый дом среди пальм на берегу реки и навсегда забудет о море, он в этом поклялся, и потому не позволил выбросить в море Скитальца, как того требовали люди, считавшие, что Скиталец принес им несчастье. «Мы возьмем за него хорошие деньги в Танисе!» – убеждал их капитан. Наконец шторм начал стихать. Люди приободрились и на радостях, что удалось спастись, принесли жертву карликам, фигурки которых украшали нос судна – налили вина и зажгли куренья на маленьком алтаре. Развеселившись, они принялись насмехаться над Скитальцем, повесили его меч и щит на мачту, а колчан и лук взяли себе – дескать, это их военный трофей. Они были уверены, что он не понимает их насмешек, однако он хорошо знал их язык, как и язык народа, живущего в Египте, ведь он побывал во множестве городов мира и разговаривал с капитанами и купцами из многих стран, когда воевал в великих войнах.

А сидонцы, ничего не подозревая, злорадно судачили о том, как они приплывут в богатый Танис, что расположен на берегах Египетской реки, как капитан заплатит фараону дань, отдав ему доспехи Скитальца и заодно его самого в качестве раба. Желая, чтобы Скиталец выглядел более привлекательно и его не стыдно было бы подарить фараону, матросы слегка ослабили стягивающие его узлы и принесли ему немного вяленого мяса и вина. Скиталец подкрепился и почувствовал, что силы к нему возвращаются. И он знаками попросил матросов ослабить узлы на ногах – они у него и в самом деле онемели, а латы больно впились в тело. Матросы его пожалели и ослабили узлы, он смог лечь на спину и стал незаметно шевелить ногами, пока к ним не вернулась чувствительность.

А судно неуклонно плыло на юг по успокоившемуся морю мимо островов, похожих издали на водяные лилии. Много странного встретилось им по пути: корабли везли невольников, чьи стенания не мог заглушить ни шум ветра, ни шум волн, это были юноши и девушки из Ионии и Ахеи, которых похитили работорговцы; иногда судно проплывало мимо приветливых гаваней мирных городов; случалось им целыми днями наблюдать, как на горизонте поднимается к небу черным облаком дым, а когда наступала ночь, оказывалось, что это дым огромного костра на маяке в осажденном врагами городе. Огонь освещал мачты вражеских кораблей, окрашивал в цвет крови их паруса, играл на золоченых щитах фальшбортов. Но сидонцы плыли мимо, мимо, и вот наконец однажды вечером бросили якорь у маленького острова близ устья Нила. Почти все перебрались с корабля на берег и заснули.

И тут Скиталец стал обдумывать план побега, хотя эта затея была по меньшей мере безумием. Он лежал без сна в темном трюме, связанное веревками тело мучительно болело. На освещенной луной палубе под навесом Скитальца караулил матрос. Никому и в голову не приходило, что Скиталец может бежать, поэтому матросы только наведывались взглянуть на него по очереди, и так случилось, что дежуривший сейчас матрос заснул.

О чем только ни передумал пленник, пока они плыли, и в конце концов пришел к мысли, что видение богини в храме было всего лишь сном, ему это всё приснилось, и сон пришел не через ворота из полированного рога, а через ворота из слоновой кости, а эти сны не сбываются. И стало быть ему, царю, суждено прожить всю жизнь в рабстве, гнуть спину на египетских рудниках в Синае или стоять на страже у ворот фараонова дворца, и так до самой смерти. Эти мрачные мысли прервал слабый, едва слышный, но проникший в самое его сердце звук, который прилетел от висевшего над его головой лука – лука, который он уже и не надеялся когда-нибудь взять в руки. Пела тетива лука, пела его дуга, они пели без слов, но Скитальцу и не нужны были слова, он ясно слышал:

Час близок!

Час битвы и смерти!

Сражайся и убивай!

Сражайся и побеждай!

Пусть стрелы летят,

Проливая кровь!

Пусть стрелы летят,

Разрывая плоть!

Стервятники, где вы?

Вас ждет славный пир,

Слетайтесь, спешите!

Радуйтесь, стрелы!

Ликуй, тетива!

Пение стихло, но теперь Скиталец знал, что прежде, чем зайдет солнце завтрашнего дня, он будет свободен, час мщения близок. Связывающие его путы не помешают ему отомстить, они сгорят, как сухая трава в огне его ярости. Давно, в годы скитаний, влюбленная в него нимфа Калипсо научила его в дни блаженного досуга на ее солнечном острове завязывать узлы, которые не развязать ни одному смертному, и распутывать самые хитрые узлы, какие только способен завязать человек. И сейчас, ночью, услышав пение лука, он вспомнил науку Калипсо. Сна как не бывало, он взялся за дело и быстро, искусно распутал все узлы на веревках, которыми он был привязан к железному брусу в трюме. Он мог бы бежать прямо сейчас, стоило только неслышно вылезти на палубу, не разбудив караулящего его матроса, нырнуть с палубы и доплыть под водой до острова, где легко спрятаться в кустах. Но он жаждал не только свободы, он жаждал еще и мести и решил, что приплывет к фараону Египта на собственном корабле, полном сокровищ, которые награбили сидонцы.

И потому не стал сбрасывать с себя развязанные веревки, а оставил всё лежать как было, будто он по-прежнему связан по рукам и ногам. Теперь самое главное – ни в коем случае не заснуть, ведь, проснувшись, он потянется всем телом, и они разгадают его хитрость и свяжут снова. И он лежал, затаившись, и ждал, а утром люди вернулись на корабль и снова принялись над ним глумиться. Развеселившись, один из них взял миску с похлебкой из чечевицы и мяса, поставил возле связанного Скитальца, но так, чтобы тот не мог бы до нее дотянуться, и сказал по-финикийски:

– О, знатный господин, ты, конечно, один из яванских богов, – так сидонцы называли греков, – снизойди же принять наше приношение. Признайся, этот дивный аромат ласкает твое обоняние. Протяни же руку, возьми наш дар.

В сердце Одиссея заклокотала бешеная ярость, он готов был убить наглеца, но сдержался и с улыбкой ответил:

– Так подойди поближе, друг, чтобы я мог вдохнуть дивный аромат приношения.

Сидонцы удивились, услышав, что Скиталец говорит на их языке, а матрос, который держал миску, поднес ее ближе и тут же убрал прочь, словно дразнил собаку куском мяса. Но едва он сделал шаг вперед, как Скиталец вскочил на ноги, развязанные путы упали, и он ударил матроса кулаком в ухо. Он вложил в удар всю свою ярость и проломил ему череп, а потом с такой силой отшвырнул матроса к мачте, что могучая мачта качнулась. Матрос упал и умер, корчась в конвульсиях.

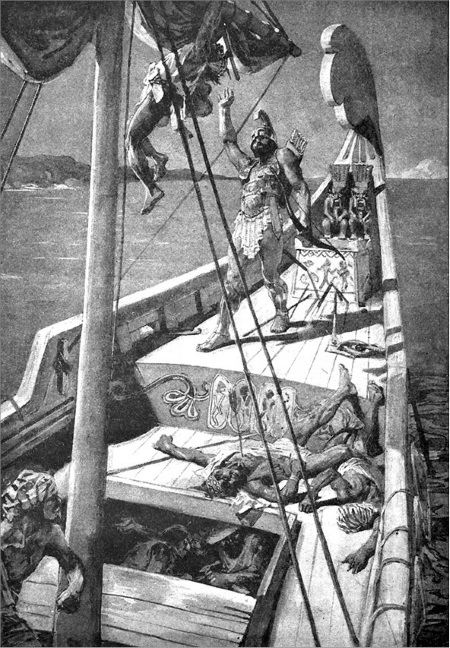

Скиталец схватил висевший на мачте лук и свой короткий меч, надел колчан со стрелами на плечи и взбежал на высокий нос судна. Ограждение палубы было высокое, судно узкое, сидонцы не успели опомниться, как Скиталец уже стоял за алтарем их богов-карликов. Он натянул тетиву своего лука, готовясь выпустить стрелу, и глядел на сидонцев так грозно, что они задрожали от ужаса.

– Увы нам, мы схватили и связали бога! – закричал один из матросов. – Надо как можно скорее отпустить его! Это же Ресеф Микал – бог Лука, яванцы называют его Аполлоном. Не надо с ним ссориться, давайте высадим его на остров и будем молить, чтобы он пощадил нас и не наслал на корабль злые ветры и шторм!

Но капитан крикнул:

– Только посмейте, трусы, мошенники! Хватайте его! Никакой он не бог, он самый обыкновенный смертный, а его доспехи стоят стада волов!

Он приказал нескольким матросам пробраться на корму и оттуда наступать на Одиссея с пиками, а также принести одно из длинных копий, которым они его добьют. Копья были огромные, тяжелые, поднять такое было под силу лишь пяти или шести матросам, и уж конечно, они пробьют самые крепкие доспехи, ими отражали нападения морских пиратов и отбивались от врагов на берегу, куда вытаскивали судно при осаде какого-нибудь города.

Матросам сильно не понравилось приказание капитана, потому что длинные копья были прикреплены к стойкам палубного ограждения, и если матросы туда заберутся и начнут снимать копья, их накроют стрелы Одиссеева лука. Зато матросы, взявшие пики, сразу же метнули их в Одиссея, причем пятеро прыгнули на носовую палубу, где он стоял. Он пустил одну стрелу, вторую, и двое матросов упали, одного случайно поразила пика, брошенная матросом с палубного ограждения, остальные двое прыгнули в трюм.

Одиссей крикнул громовым голосом, стоя высоко на носу:

– Подлые собаки, никогда больше вам не плавать в море, никогда больше вы не продадите в рабство ни одного человека!

Матросы столпились в трюме и принялись совещаться, как же им одолеть Скитальца. А Скиталец снова выстрелил из своего лука, и один из матросов на кормовой палубе, наступавший на него с копьем, упал, остальные тотчас попрыгали к своим товарищам в трюм, потому что на палубе им негде было укрыться.

Солнце уже поднялось и засверкало на золотых доспехах Скитальца. Он стоял один наверху, приготовившись выпустить стрелу. Сияло солнце, царила тишина, корабль слегка покачивался на якоре, а Скиталец ждал, глядя вниз и нацелив стрелу на край настила, готовый выстрелить в первую же голову, которая из-под него покажется. Вдруг несколько матросов бросились к защитному ограждению, сорвали прикрепленные к нему щиты и кинули тем, кто стоял внизу, в Скитальца полетели копья. От нескольких он уклонился, другие отскочили от его доспехов, третьи вонзились в алтарь и в фигуры богов-карликов, а вот его собственные стрелы все точно попадали в цель, и при этом он зорко следил за ближайшим к нему люком, из которого можно было спуститься по трапу в нижнюю часть судна, где сидели гребцы, ведь именно оттуда можно было ждать нападения. Доставая стрелу из висевшего за плечом колчана, он краем глаза заметил тень на палубе. Мгновенно обернулся и увидел прямо над своей головой матроса, тот взобрался на мачту за его спиной и готовился прыгнуть на него сзади. Скиталец схватил короткое копье и метнул в матроса. Копье полетело быстрее мысли и пригвоздило обе руки матроса к рее мачты, он беспомощно повис, издавая отчаянные вопли. А Скиталец продолжал осыпать стрелами матросов, стоящих на корме, они падали, в ужасе крича, что это не человек, а бог, иные сами прыгали за борт и плыли к острову.

Видя, какая паника охватила врагов, Скиталец не стал более медлить, он выхватил свой короткий меч и бросился на них с криком, какой издает орел, кидаясь на чаек в расщелине скалы. Его меч рубил и колол бешено, яростно, никого не щадя, упиваясь местью и ликуя. Гребцы валились на скамьи и на весла, кому-то удалось взобраться по трапу на палубу, и они кидались за борт, те, кто не смог убежать, падали на месте, сраженные мечом, не успев даже нанести удара. Один только капитан, видя, что всё потеряно, повернулся к Скитальцу и бросил копье ему прямо в лицо. Но Скиталец заметил молниеносное движение и наклонил голову, так что копье попало в золотой шлем и пронзило его навершие, но не коснулось головы. Скиталец прыгнул на капитана, с такой силой ударил его по голове плоской поверхностью клинка, что тот без чувств рухнул на палубу, потом связал ему веревками руки и ноги, как еще совсем недавно был сам связан, и крепко приторочил к железному брусу в трюме. Потом стащил своими могучими руками мертвых к ограждению носовой части палубы и сложил их там – зловещая жатва побоища. На мачте висел, пригвожденный копьем к рее, матрос, который подкрался к Скитальцу сзади.

– Ты все еще здесь, приятель? – насмешливо спросил Скиталец. – Не убежал вместе с дружками-разбойниками, решил остаться, хочешь наняться к новому хозяину? Что ж, оставайся, да хорошенько смотри вперед – скоро ли покажется устье египетской реки и невольничий рынок, где ты продашь меня за хорошие денежки.

– Ты все еще здесь, приятель?

Но несчастный уже испустил дух, не выдержав мучительной боли.

Скиталец расстегнул и снял свои золотые доспехи, достал пресной воды из трюма, чтобы помыться, потому что был весь в крови, как лев, растерзавший быка. Потом расчесал золотым гребнем свои длинные темные кудри и стал собирать стрелы, извлекая их из убитых сидонцев, из досок палубы и ограждения, вычистил и вымыл их и положил в колчан. Потом снова надел доспехи, но при всей своей силе не смог вытащить копье из золотого шлема, не повредив его, поэтому он выдернул древко и надел шлем с наконечником, вонзившимся в его навершие, как того пожелала Судьба, положив тем самым начало всем злоключениям и бедам. Подкрепившись хлебом и мясом и выпив вина, он сделал возлияние своим богам. Потом втащил на корабль служивший якорем тяжелый камень, который было не под силу поднять и двоим, и сел у кормила. Крепкий северный ветер с Эгейского моря надул паруса, и корабль поплыл на юг, к устью Нила.

IV. Кроваво-красное море

Битва была долгая и изнурительная, Скиталец устал. Он сидел у кормила и вел корабль на юг, туда, где стояло полуденное солнце, поднявшееся в зенит. Но вдруг яркое синее небо потемнело, воздух наполнился шумом и плеском бесчисленного множества крыл. Казалось, и все дикие утки и журавли, и все птицы, что гнездятся в бескрайних соленых болотах долины Меандра, разом снялись со своих мест и летят с юга на север, закрыв все небо, курлыкая, крякая, пронзительно крича и гомоня. Птицы закрыли небо таким плотным темным облаком, что белое оперение лебедей на их фоне казалось сияющим. Увидев лебедей, Скиталец с азартом схватил лук, натянул тетиву и, тщательно прицелившись, выпустил стрелу – она попала прямо в грудь птицы, летевшей высоко над мачтой. Дикий лебедь с лёта канул в воду за кормой, подняв фонтан кроваво-красных брызг и вспенив вокруг себя волны. Но что это? Скиталец был ошеломлен. Длинные серебристые крылья убитой птицы и белоснежное оперение были в кроваво-красных пятнах. Скиталец склонился над ограждением и стал пристально всматриваться в воду. Море вокруг корабля, насколько хватал взгляд, было покрыто кроваво-красной пеной. Местами пена словно бы вскипала, однако Скиталец разглядел между волнами, в глубине, под красным слоем крови серовато-зеленые струи. Разглядел он также, что красную пену волны несут с юга, потому что гуще всего красный цвет воды был за кормой судна, хотя во время сражения с сидонцами ни малейшего оттенка красного в волнах не было. А вот впереди вода светлела, словно из раны, которую омывала рука, вытекла вся кровь. И Скиталец решил, как наверняка решили бы все мужчины, что на берегах Египетской реки произошло великое сражение великих народов и что бог Войны разгневался великим гневом, и потому священная река окрасила кровью священное море, в которое несла свои воды. Война – единственное, что у него сейчас осталось, она заменила ему родину, семейный очаг, и он устремился навстречу тому, что уготовили ему боги. Птицы пролетели и скрылись, было два часа пополудни, день был светел и ярок, и вдруг снова стало темнеть, он поднял голову и увидел, что стоящее высоко в небе солнце стало маленьким и красным, как кровь. С юга на него медленно наползала дымка, легкая, но черная, как ночь. А дальше, на юге, круто поднималась вверх огромная, как гора, черная туча, окаймленная по рваным краям огненным сиянием, она надвигалась, нависала, из ее нутра вырывались вспышки непереносимой яркости, низ прочерчивали молнии, словно туча была свиток и молнии что-то на нем писали. Никогда за время своих странствий по морям и по великой реке Океан, омывающей землю и разделяющий мир мертвых и мир живых, – никогда еще Скиталец не видел такого черного мрака. Этот мрак поглотил его, точно волчья пасть, он не видел ни трупов на палубе, ни мачты, ни матроса, висящего на рее, ни капитана, который стонал внизу, взывая к своим богам. Но позади, на горизонте, виднелся просвет яркого синего неба и белел, словно вырезанный из слоновой кости, остров, где он сражался с сидонцами.

Врата мира, в котором до сих пор жил Скиталец, закрывались за ним навсегда, но он этого не знал. На севере, там, откуда он плыл, сияло голубое небо, радовались солнцу острова, поднимались к облакам горы любимой Греции, белели храмы родных богов. А впереди, на юге, куда он держал путь, всё закрывала тьма и была земля, еще более черная, чем сам мрак. Впереди были приключения, каких не придумать и самым вдохновенным певцам-сказителям, война между народами, война между богами – истинными и самозваными, последнее объятие любви, любовь-ловушка и истинная любовь.

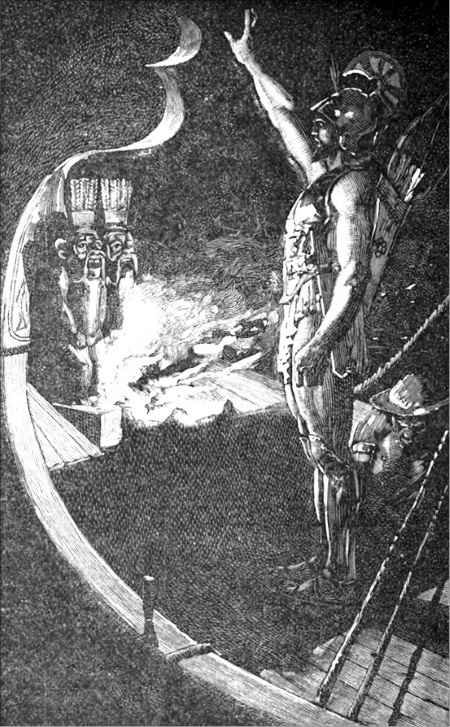

Предчувствуя, какие опасности ждут его впереди, Скиталец ощутил искушение развернуть корабль и плыть обратно, туда, где светит солнце. Однако он был не из тех, кто отступает, уж если взялся за плуг, не выпустит его из рук, пока не вспашет всё поле, а ступив на дорогу, не сойдет с нее, пока не пройдет весь путь до конца, и уж тем более сейчас он понимал, что его путь предначертан свыше. И потому он привязал к кормилу веревку и ощупью добрался до палубы, где стоял алтарь божков-карликов, на котором все еще тлели остатки жертвоприношения. Здесь он расщепил своим мечом несколько сломанных стрел и древки пик на тонкие лучинки, положил их в медную жаровню и зажег снизу от тлеющих курений. Щепки скоро разгорелись, и огонь осветил полуденную ночь, заиграл на лицах мертвых сидонцев, которые перекатывались по палубе с борта на борт, потому что корабль то взлетал на гребень волны, то скатывался вниз, засверкал оранжевым пламенем на золотых доспехах Скитальца.

Никогда еще не доводилось ему совершать такого странного путешествия, он плыл один, в обществе мертвецов, плыл в бескрайнюю, беспросветную черноту, в страну, о которой ничего не знал. На корабль то и дело налетали странные порывы ветра. Ветер вдруг яростно обрушивался и так же неожиданно стихал, тут же налетал с другой стороны, сзади, спереди и мчался прочь, гоня судно по волнам. Скиталец не знал, плывет ли он на юг или на север, не знал, сколько прошло времени, потому что солнца не было. Его окружала безрассветная ночь. И все же душа его ликовала, он снова чувствовал себя молодым, прошлые горести были забыты – такой могучей силой обладал напиток богини и такое упоение он испытал, сражаясь с сидонцами.

– Преисполнись мужеством, сердце! – воскликнул он, как часто восклицал в былые времена. – Случались приключения и пострашнее.

– Преисполнись мужеством, сердце!

Схватил лиру, которая была на корабле мертвых сидонцев, и запел:

Средь черного мрака

Плывет мой корабль,

Плывет по кровавому морю.

Я один в этом мраке,

И путь мне неведом,

Крепись, мое сердце,

Прочь, страх!

Я все пережил —

Гнев богов, скитанья, сраженья,

Товарищей гибель,

Потерю любимой жены,

Разоренье любимой Итаки…

Крепись, мое сердце!

Прочь, страх!

Пока он пел, в темноте начало разливаться слабое и очень далекое красноватое свечение, словно в мире мертвых занималась заря. Он направил корабль к этому свечению и скоро увидел два высоких столба пламени и между ними узкий просвет ночного мрака. Подплыв ближе, он разглядел, что это не столбы, а словно бы гигантские погребальные костры над телами убитых воинов, сложенные на вершинах крутых утесов гладкого черного базальта, их ревущее пламя возносилось к самому небу и плясало на волнах пролива, стиснутого с двух сторон этими огненными горами.

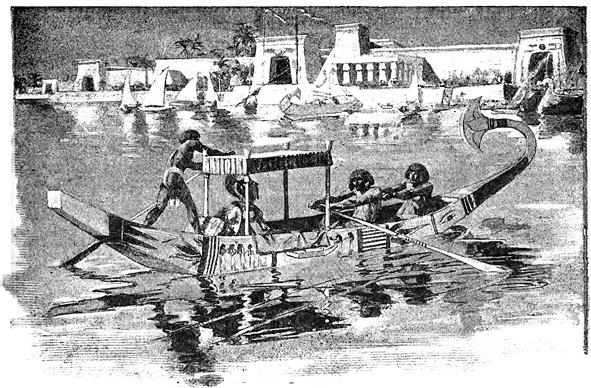

Возле пролива сновали лодки с горящими фонарями на носу, они были похожи на светляков в ночи. Моряк в одной из лодок окликнул Скитальца и спросил на языке египтян, не нужен ли ему проводник.

– Да, нужен! – крикнул ему Скиталец. Лодка подплыла, моряк с факелом в руке поднялся на корабль, но, увидев мертвецов на палубе, висящего на рее матроса, привязанного к железной балке капитана, а главное – золотые доспехи героя, вонзившийся в гребень шлема наконечник копья и грозное лицо Одиссея, он в ужасе отпрянул, словно увидел самого бога Осириса, приплывшего к ним на корабле мертвых. Но Скиталец стал его убеждать, что бояться ему нечего, он везет на корабле богатый груз и драгоценные дары для фараона. Все еще дрожа от страха, проводник взял в руки кормило и искусно провел корабль между полыхающими громадами в спокойные воды египетской реки. Скиталец стоял возле мачты и пел песню Лука, и пламя ослепительно играло на его золотых доспехах.

Проводник предложил ему отвести корабль к храму Геракла в Танисе, там есть пристанище для путешественников, где они могут жить в полной безопасности. Но сначала нужно выбросить в великую реку мертвых сидонцев, потому что вид трупов для египтян непереносим. Какое же омерзительное зрелище предстало перед глазами Скитальца, когда они начали кидать мертвецов в воду! Из воды выскакивали, бросаясь на трупы, огромные рыбы с четырьмя лапами, так, во всяком случае, показалось Скитальцу. Эти кишащие здесь твари били друг друга хвостами, кидаясь на добычу, ловили мертвецов прямо в воздухе широко разинутыми хищными пастями, с омерзительным рычаньем впивались в них зубами и рвали на куски, и всё это в темноте, в зловещих отблесках огня – кровь от ужаса леденела в жилах, казалось, это и есть та самая Река Смерти, полная чудовищ, которые пожирают и души, и тела умерших. В первый раз за все время в сердце Скитальца закрался страх, никогда в жизни его не окружал такой непроглядный мрак, никогда в жизни он не видел таких омерзительных кровожадных тварей. Ему вспомнилось, в какой панике летели отсюда птицы, и мысли снова вернулись к кроваво-красному цвету воды в море.

Когда все сидонцы были наконец сброшены в реку и она успокоилась, Скиталец, все еще полный отвращения, спросил своего проводника, почему вода в море стала красной, как кровь, – наверное, в стране идет война? – и почему здесь у них всюду ночь. Проводник ответил, что в стране мир, никто не воюет, но на берегах рек вдруг воскишели жабы и распространились по всей стране, а вода в священной реке Сихор превратилась в кровь, потом на людей напали пёсьи мухи, потом саранча, а теперь вот еще пала на весь мир тьма, но почему на них обрушились эти казни, проводнику неведомо, он человек простой. Но люди говорят, что боги разгневались на Кемет (так здесь называют Египет), и наверняка это правда, потому что такие казни могут насылать только боги. Почему они разгневались, проводник тоже не знал, но все считают, что божественная Хатор, богиня Любви, вознегодовала из-за того, что в Танисе люди поклоняются то ли богине, то ли женщине необыкновенной красоты, которую они называют Хатор Чужестранкой, ее храм там, в Танисе, и находится. Эта самая Хатор Чужестранка в первый раз появилась у них давно, лет тридцать назад, никто не знает откуда, и в Танисе ей начали поклоняться как богине, но потом она исчезла так же загадочно, как появилась. Теперь она почему-то снова захотела явиться людям в земном образе и по-прежнему обитает в своем храме. Мужчины, которые ее видели, теряют разум от ее дивной красоты. Богиня она или смертная женщина, он, проводник, не знает, но уверен, что та, что обитает в Атаргахисе, Хатор Кемета, богиня Любви, разгневалась на самозванку Хатор и наслала тьму и все другие казни в наказание за то, что люди ей поклоняются. Те, кто живет на берегах Сихора, говорят, что надо уговорить Хатор Чужестранку уйти от них, если она богиня, а если она смертная женщина, то побить ее камнями. Но жители Таниса поклялись, что скорее умрут все до единого, но не позволят причинить ни малейшего зла их несказанно прекрасной чужеземной богине. Однако есть и такие, кто уверен, что все нынешние беды наслали на страну с помощью колдовства два волхва, вожди племени варваров-кочевников, которые пришли к ним из пустыни и стали жить в Танисе, людей этого племени называют «апура». Только это всё пустые выдумки, кто поверит, что какие-то варвары, да еще рабы, могущественнее всех египетских жрецов? Лично он, проводник, ничего толком не знает, однако считает, что если божественная Хатор разгневалась на жителей Таниса, то насылать казни на всю страну Кемет слишком уж жестоко.

Словоохотливый проводник все говорил и говорил, а между тем тьма начала понемногу рассеиваться, туча слегка поднялась, и стали видны берега реки, освещенные зеленоватым светом, подобным свету в царстве Аида, потом и сумрак растаял, над страной Кемет засиял яркий день. И всё в мире мгновенно ожило, замычали коровы, закачались на ветру махровые верхушки пальм, в воде заплескалась рыба, начали перекликаться с берега на берег люди, во всех храмах Ра, главного бога египтян, обитающего на солнце, возносились благодарственные молитвы. Скиталец тоже возблагодарил своих богов, вознеся хвалу Аполлону, Гелиосу и Афродите. Проводник привел корабль в порт огромного города, там они наняли команду гребцов и поплыли, радуясь солнечному свету, по каналу, вырытому руками рабов, в Танис, к храму Геракла, где путешественники могли найти приют, не опасаясь за свою жизнь и имущество. Здесь корабль встал на якорь, и жрецы храма с бритыми головами гостеприимно встретили Скитальца, и он наконец-то смог отдохнуть.

Они поплыли, радуясь солнечному свету, по каналу, вырытому руками рабов

V. Царица Мериамун

Вести о необыкновенных происшествиях разлетаются быстрее ветра, и очень скоро фараон Менепта, прибывший недавно со своим двором в отстроенный заново Танис, узнал, что в Кемет приплыл богоподобный воин в золотых доспехах, приплыл один, на корабле мертвых.

В те времена на Египет часто нападали белые варвары с моря и с островов, опустошали поля, грабили, захватывали в плен женщин и исчезали на своих кораблях. Но чтобы хоть один воин аквайюша (так египтяне называли греков) дерзнул заплыть в полном боевом облачении в Сихор, да еще сойти на берег в городе фараонов! Такого еще никогда не случалось! Известие чрезвычайно взволновало фараона, а когда он узнал, что незнакомцу предложили гостеприимство в храме Геракла, он тотчас же послал за своим верховным советником. То был старый жрец Реи, его главный зодчий, а это очень высокий титул в стране. Он служил отцу нынешнего фараона, божественному Рамзесу Второму, все его долгое царствование. Реи любили и почитали и Менепта, и его супруга, царица Мериамун. Фараон повелел ему ехать в храм Геракла и привезти к нему чужестранца. Жрецу оседлали мула, и он поехал в храм Геракла, который находился за городской стеной.

Там его встретил жрец и проводил в покой, где воин ел белый египетский хлеб и пил вино из виноградников дельты Сихора. Он встал при виде Реи – все еще в своем золотом облачении, потому что переодеться ему было не во что. Рядом с ним на бронзовом треножнике лежал его шлем – греческий двурогий шлем с бронзовым наконечником копья в золотом навершии.

Взгляд Реи упал на шлем, и вдруг его глаза впились в него с таким изумлением, что он едва ли услышал приветствие Скитальца. Потом все же любезно ответил ему, но не мог оторвать взгляд от шлема.

– Это твой шлем, сын мой? – спросил он дрожащим голосом и взял шлем в руки.

– Да, мой, – ответил Скиталец, – хотя наконечник копья в нем появился недавно, в ответ на стрелы и несколько ударов мечом.

И он улыбнулся.

Старый жрец велел служителям храма удалиться, они повиновались и, уходя, услышали, что Реи шепчет молитву.

– Мертвые сказали правду, – тихо проговорил он, глядя то на шлем, который он по-прежнему держал в руках, то на Скитальца. – Да, мертвые говорят редко, но никогда не лгут.

– Сын мой, ты утолил голод и жажду, – обратился к Скитальцу Реи, верховный жрец и главный зодчий Кемета, – позволь же старому человеку спросить тебя, откуда ты родом, где твоя родина и кто твои родители?

– Родом я из Алибаса, – начал придумывать Скиталец, ведь его имя было слишком хорошо известно во всем мире, к тому же он любил морочить собеседников. – Да, я родом из Алибаса, сын Афейдаса и внук Полипемона, имя мое Эперит.

– Зачем ты приплыл сюда один, на корабле, полном мертвецов, с грузом несметных сокровищ?

– Эти сокровища добыли сидонские купцы и за них же заплатили жизнью, – ответил Скиталец. – Они плавали за ними на край света, много времени потратили и сил, а потом вмиг все потеряли. Им показалось мало того, что они уже захватили, они еще напали на меня, спящего, и взяли в плен, это было на Крите. Но боги дали мне силы победить их, и я привез сюда в дар вашему фараону их кормчего, много белого металла, мечи, кубки, прекрасные ткани. Окажи мне честь, выбери подарок и для себя. Пойдем!

И он повел старого жреца в сокровищницу храма, где хранились богатые дары путешественников – золото, бирюза, благовония из Синая и Пунта, покрытые тончайшей резьбой огромные слоновые бивни из неведомых стран, которые находятся где-то на юге и на востоке; серебряные вазы и чаши, изготовленные дружественным Египту племенем хеттов. Среди всего этого богатства дары Скитальца выделялись особенной роскошью, и при виде их глаза старого жреца заблестели.

– Прошу тебя, выбери себе что-нибудь, – сказал Скиталец. – Разделим добычу врагов между друзьями.

Жрец отказывался, но Скиталец заметил, с каким восхищением он рассматривал привезенную с берегов далекого северного моря чашу из прозрачного янтаря с вырезанными на ней забавными фигурками людей, богов и огромных рыб, какие не водятся в Средиземном море. Скиталец протянул чашу жрецу.

– Ты должен ее взять, – сказал он, – пей из нее и вспоминай друга и гостя, когда меня здесь не будет.

Реи взял чашу, поблагодарив Скитальца, и поднес к свету, чтобы полюбоваться ее золотистым цветом.

– Мы до самой смерти остаемся детьми, – сказал он, грустно улыбаясь. – Ты видишь перед собой старого ребенка, который радуется подаренной игрушке. Но всему свое время: фараон велит тебе предстать перед ним, и я пришел за тобой. И если ты хочешь порадовать меня еще больше, чем порадовал бы самым дорогим подарком, то прошу тебя, сын мой, вынь из своего шлема наконечник копья прежде, чем явиться пред очами царицы.

– Прости меня, отец, – ответил Скиталец. – Если я вырву наконечник силой, то испорчу свой шлем, а кузнечных инструментов у меня нет. К тому же он подтвердит, что мой рассказ – чистая правда, так что придется наконечнику еще дня два торчать в моем шлеме.

Реи со вздохом склонил голову, сложил руки и стал молиться своему богу Амону:

– О Амон, в твоей деснице начало и конец всего сущего, облегчи бремя постигших нас скорбей, не допусти, чтобы явленное во сне видение воплотилось. Молю тебя, о Амон, да не ляжет твоя десница всей тяжестью на дочь твою Мериамун, царицу Кемета!

Помолившись, жрец вывел Скитальца из его покоя и велел служителям храма подать им колесницу. На этой колеснице они и поехали во дворец Менепта. За ними ехали жрецы с дарами, которые Скиталец выбрал для фараона и его супруги из награбленных сидонскими купцами сокровищ. Сзади влачился привязанный к колеснице кормчий. Провожаемые любопытными взглядами толпы, они вошли во дворец и проследовали в зал приемов, где между высокими колоннами сидел на золотом троне фараон. Подле него, по правую руку, сидела прекрасная царица Мериамун. Она рассеянно, со скукой поглядела на жрецов. Подойдя к трону, они поклонились, стукнувшись лбом об пол. Потом воины представили пред очи фараона кормчего сидонца, которого привез ему в дар Скиталец, и фараон благосклонно улыбнулся, приняв раба.

Потом стали подносить другие дары – золотые чаши и кубки в виде головы льва или быка, мечи, на клинках которых были выгравированы и выложены цветным золотом сцены войны и охоты, янтарные ожерелья из северных стран, которые Скиталец выбрал для царицы и фараона. Были здесь и шелка, расшитые золотом, и искусные вышивки сидонских мастериц. Царица Мериамун прикоснулась к дарам в знак того, что принимает их, и улыбнулась благосклонно и рассеянно. Алчный сидонец застонал, увидев, что случилось с его богатством, с сокровищами, которые он добывал, плавая по неведомым морям и не зная, вернется живым или нет. И наконец фараон приказал привести Скитальца, и Скиталец предстал перед ним без шлема, во всем великолепии своей мужественной красоты, такого героя страна Кемет, наверное, никогда еще не видела. Ростом он был невысок, но могучего сложения и необычайно силен, по лицу видно, что мало кто на свете столько повидал и столько пережил, как он. Его не озаряла радостная надежда молодости, зато было мужество воина, привыкшего побеждать и на море, и на суше, в глазах сверкала непобедимая отвага. Не было на свете женщины, которая, увидев его, не пожелала бы стать его возлюбленной.

Когда он вошел, в зале раздались приглушенные возгласы изумления, все взгляды устремились на него – все, кроме рассеянно блуждающих глаз скучающей царицы Мериамун. Но вот она устало повернула голову и взглянула на него, и те, кому интересно наблюдать за выражением лиц царственных особ, могли бы заметить, что она побледнела, как смерть. Даже фараон это заметил, хотя особой внимательностью не отличался, и спросил ее, что с ней, но она ответила:

– Нет, ничего, просто здесь очень жарко и слишком густо накурили благовониями. Приветствуй же гостя.

Однако ее скрытые складками мантии пальцы судорожно впились в золотой подлокотник трона.

– Добро пожаловать, странник! – воскликнул фараон своим глубоким, низким голосом. – Приветствуем тебя. Как твое имя, где живет твой народ, где твоя родина?

Низко поклонившись фараону, Скиталец назвал свое придуманное имя – Эперит, сын Афейдаса, родом из Алибаса, и повторил все то, что рассказывал жрецу Реи: как его захватили в плен сидонцы, как он сражался с ними в море и победил их. И в подтверждение показал шлем с вонзившимся в него наконечником копья. Увидев шлем, Мериамун поднялась с трона, словно хотела уйти, но тут же рухнула на него, как подкошенная, без кровинки в лице.

– Царица… помогите, царице дурно! – закричал жрец Реи, который все это время не спускал с нее глаз. Одна из прислужниц царицы, очень красивая девушка, подбежала к ней, опустилась на колени и стала растирать кисти ее рук, пока та не пришла в себя.

– Довольно! Оставьте меня! – сердито сказала она, садясь. – Сто палок по пяткам рабу, который разжег здесь столько курений! Я не уйду в свои покои, я останусь здесь. Оставьте меня!

Прислужница в страхе попятилась.

Фараон приказал увести сидонца и казнить предателя на рыночной площади, но сидонец, которого звали Курри, бросился к ногам Скитальца, моля пощадить его. Скиталец не знал пощады только в пылу битвы, когда кровь его кипела, и сейчас он сжалился над сидонцем.

– Будь милосерден, о фараон Менепта! – воскликнул он. – Пощади этого человека. Он спас мне жизнь, когда матросы хотели выбросить меня за борт. Позволь мне заплатить ему свой долг.

– Раз ты этого желаешь, я его пощажу, – ответил фараон, – но помни: злобная месть всегда крадется по пятам простодушного милосердия и взыскивает долги задолго до срока.

Вот как случилось, что Курри отдали царице, он стал ее ювелиром и начал делать для нее украшения из золота и серебра. Скитальцу отвели покои в королевском дворце – фараон решил поставить его во главе своих телохранителей, ему нравилось, что он так красив и силен.

Когда Скиталец покидал тронный зал вместе с Реи, царица Мериамун снова посмотрела на него и на этот раз долго не отводила глаз, ее бледное, цвета слоновой кости лицо зарделось тем алым цветом, каким сидонцы покрывают украшения из слоновой кости для сбруи царских лошадей. Скиталец заметил и неожиданное смятение царицы Мериамун, и ярко вспыхнувший румянец, и хоть она была очень хороша собой, ему все это очень не понравилось, в сердце закралось недоброе предчувствие. И потому, оставшись наедине с Реи, он заговорил о царице и попросил старого жреца объяснить, что означает ее поведение.

– Мне показалось, что царице словно бы знакомо мое лицо, как будто она видела меня раньше, и даже испугалась, – сказал он, – но я никогда не видел ее, сколько ни странствовал. Да, она красавица, и все же… но нет, нельзя обсуждать царей и цариц, когда ты находишься в их царстве.

Реи в ответ на слова Скитальца только улыбнулся. Однако Скиталец почувствовал, что он встревожен, и, вспомнив, как горячо Реи просил его вынуть из шлема наконечник копья, стал его настойчиво расспрашивать. И в конце концов Реи сдался, ему очень нравился чужеземец, а тайна, которую он хранил, слишком долго жгла его сердце, и потому он отвел Скитальца в свои собственные покои во дворце и стал рассказывать историю царицы Мериамун.

VI. История царицы Мериамун

Начал свой рассказ Реи, жрец Амона и главный зодчий фараона, медленно и словно бы неохотно, но скоро увлекся, как часто случается со старыми людьми, тем более что ему самому хотелось поделиться мучившей его тайной.

– Царица прекрасна, – сказал он. – Уверен, ты не видел более красивой женщины во всех своих странствиях.

– Да, она и в самом деле красавица, – согласился Скиталец. – Надеюсь, она счастлива со своим супругом-фараоном и радуется тому, что она – царица.

– Об этом-то я и хочу рассказать тебе, хотя, может быть, мне придется заплатить за это жизнью, – сказал Реи. – Но что стоит жизнь старика, особенно если я смогу умереть с легким сердцем, а ты, Скиталец, когда все узнаешь, может быть, поможешь и ей, и мне. Ее повелитель фараон Менепта – сын божественного Рамзеса, вечноживущего фараона, сына Солнца, воссиявшего в Осирисе.

– Это означает, что он умер? – спросил Скиталец.

– Он воссиял в Осирисе, – ответил жрец, – а царица Мериамун – его дочь от другой наложницы.

– Как, брат женился на сестре? – изумился Скиталец.

– Таков обычай у наших фараонов с незапамятных времен, когда правили еще дети Гора. Очень древний обычай.

– Чужестранцы должны уважать обычаи страны, которая оказывает им гостеприимство, – учтиво заметил Скиталец.

– Да, древний, священный обычай, – продолжал Реи, – но женщины, которые обычаи устанавливают, часто их же и нарушают. И меньше всех склонна их чтить царица Мериамун, даже самые древние. Но однажды ей пришлось смириться, и вот как это произошло. У ее брата Менепта, нынешнего фараона, который был правителем Куша при жизни своего божественного отца, было много единокровных сестер, но из всех из них Мериамун была самая красивая. Да, она хороша, народ называет ее Дочь Луны, и к тому же она умна и не ведает страха. Но это еще не все – она сумела постигнуть всю тайную мудрость нашей древней страны, а такое редко бывает доступно даже нашим царицам. Никто не владеет такими знаниями, как Мериамун, разве что в прежние времена царица Тайя… И всему научил ее я, я и еще один учитель.

Жрец умолк и, судя по его лицу, задумался о чем-то печальном.

– Я учил ее с детства, – наконец продолжал он, – и если бы только я был единственным ее наставником… После своего божественного отца и матери она больше всех любила меня. А любила она мало кого. Но из всех, кого она не любила, ей был особенно ненавистен ее царственный брат. Он косноязычен, а она остра на язык. Она бесстрашна, а он боится войны. Она его с детства презирала, издевалась над ним, язвила своими беспощадными насмешками. Даже в состязаниях на колесницах обгоняла – поэтому его отец фараон поручил ему командовать всего лишь пехотой, – быстрее его отгадывала загадки, которые у нас в Египте так все любят, и радовалась, побеждая его. А победить его было нетрудно, ведь божественный наследник – тяжелодум, а ум Мериамун остр и быстр, и она не уставала глумиться над ним. Еще маленькой девочкой она завидовала ему, потому что он будет носить двойную корону Египта и держать в руках хеку, нехех и уас, а она будет жить в праздности и тщетно жаждать власти.

– Тогда почему из всех сестер он выбрал себе в жены именно ее? Очень странно, – сказал Скиталец.

– И в самом деле странно, и вообще вся эта история очень странная. Отец царевича, божественный Рамзес, пожелал женить сына на Мериамун. Этот брак был ему так же ненавистен, как и Мериамун, но воля отца – воля богов. В одном только божественный царевич превосходил ее – он очень хорошо играл в шатрандж, это старинная египетская игра. Женщины в нее не играют, не их ума это дело, но Мериамун даже в этой игре решила превзойти своего брата. Велела мне вырезать фигурки в виде кошачьих голов из древесины кипариса. Я вырезал их собственными руками, и она каждый вечер играла со мной, а я, должен признаться, один из лучших игроков у нас в Кемете.

И вот однажды на закате ее брат вернулся с охоты на львов. Охотился он в Ливийских горах, ни одного льва они не выследили, и он был настроен чрезвычайно злобно, приказал бить охотников по спине палками, а себе велел принести вина и стал пить прямо у ворот дворца, и чем больше он пил, тем больше мрачнел.

Потом пошел в свои покои, раздавая удары плеткой своим собакам, и вдруг случайно оглянулся и увидел Мериамун. Она сидела под сенью трех раскидистых пальм и играла со мной в шатрандж, радуясь вечерней прохладе. В белом одеянии с пурпурной каймой, с золотым уреем в черных волосах, она была прекрасна, как богиня любви Хатор или даже сама Исида, играющая в шатрандж с великим фараоном древности в Аменти. Я старый человек, и я имею право сказать, что нет на свете женщины прекраснее Мериамун, разве что только та, которую люди называют Чужестранкой Хатор, хотя никто не знает, женщина она или богиня.

Скиталец вспомнил, что рассказывал ему проводник, однако промолчал.

– Царевич увидел ее, – продолжал Реи, – и ему захотелось сорвать свою злобу на ком-нибудь еще. Он подошел к нам, я встал и низко ему поклонился, а Мериамун небрежно откинулась на спинку своего кресла резной слоновой кости, легким движением своей маленькой ручки смешала на доске фигуры и велела своей прислужнице Хатаске собрать всё и унести. Но Хатаска украдкой наблюдала за царевичем.

– Приветствую тебя, наша царственная сестра, – сказал он. – Что это ты тут делаешь? – И он указал концом кнута на деревянные головки кошек. – Это не женская игра, а фигурки – не слабые сердца мужчин, готовые подчиниться любой твоей прихоти. Эта игра требует глубокого ума! Занимайся своим вышиванием, как вам, женщинам, и положено.

– Приветствую тебя, наш царственный брат, – ответила Мериамун. – Ну ты меня и насмешил – говоришь об игре, которая требует глубокого ума. У тебя была неудачная охота, так иди и предайся своей любимой игре – пируй до утра, тут, я слышала, тебе нет равных.

– Что верно, то верно, – засмеялся царевич, бросаясь в кресло, с которого я встал. – Зато в игре в шатрандж я уступлю тебе храм, жреца и пятерых лучников – так называются фигуры в этой игре, Скиталец, – и всё равно выиграю.

– Принимаю вызов! – воскликнула Мериамун, ибо она добилась от него именно того, чего желала. – Но я не хочу рисковать. Я сыграю с тобой три партии и ставлю на кон свою священную золотую диадему против твоего царственного урея, кто выиграет, тому достанутся оба венца.

– Нет, нет, моя госпожа, – осмелился возразить я, – это слишком высокая ставка.

– Высокая ставка или низкая, я принимаю вызов, – сказал царевич. – Слишком долго моя сестрица глумилась надо мной. Она убедится, что не ее куцему женскому умишку состязаться с моим в этой мужской игре и что сын моего царственного отца, правитель провинции Куш и будущий фараон, стократно превосходит женщину. Да, Мериамун, я согласен!

– Договорились! – воскликнула она. – После захода солнца приходи в мой малый покой. И приведи писца, чтобы записывал ходы. Реи будет судья, он же вручит победителю награды. Но бойся золотого кубка Пахт! Не пей сегодня вина, а то я выиграю все три партии, и вовсе не потому что ты влюблен и готов потакать моим капризам и прихотям!

Взбешенный царевич ушел, а Мериамун только рассмеялась ему вслед, но я чувствовал, что она готовит ему какую-то ловушку. Слишком высоки были ставки, слишком странную она затеяла игру, но Мериамун не желала меня слушать, ее своенравие не знало пределов.

Два часа спустя после захода солнца принц Менепта, царственный правитель провинции Куш, пришел вместе со своим писцом в малый покой Мериамун. Она уже ждала его с доской и фигурами.

Он молча сел, потом спросил, кому начинать игру.

– Подожди, – возразила она, – сначала положим на кон наши заклады. – Сняла с головы золотую змею, распустив свои роскошные волосы, и отдала венец мне. – Если я проиграю, – сказала она, – никогда не носить мне золотого урея.

– Тебе и так его никогда не носить, пока я жив, – отрезал царевич и тоже снял с головы свой символ царской власти и протянул мне. Венцы были разные: на лбу диадемы Мериамун была одна голова кобры, а на короне божественного царевича – две.

– Как знать, Менепта, – пропела она, – быть может, Осирис, бог Смерти, уже ожидает тебя, ведь он любит самых великих и самых достойных и забирает их к себе. Твой ход первый, начнем же игру.

Он нахмурился, услышав ее зловещее пророчество, однако сделал первый ход – он и в самом деле хорошо играл.

Она в ответ передвинула какую-то фигуру, почти не глядя, и потом всю партию играла бездумно и небрежно, переставляя фигуры как попало, так что он быстро выиграл первую партию и, крикнув: «Фараон убит!», смахнул фигуры с доски.

– Вот как надо играть! – с торжеством засмеялся он. – А ты все время только нападаешь и не защищаешься, как все женщины.

– Не спеши хвастаться, Менепта, – ответила Мериамун. – У нас с тобой еще две партии. Фигуры расставлены, сейчас начинаю я.

Теперь она играла совсем по-другому, царевичу удалось выиграть у нее только храм и двух лучников, и скоро настал черед Мериамун воскликнуть: «Фараон убит!» и смахнуть фигуры с доски. Менепта было не до хвастовства, он злобно хмурился, пока я расставлял на доске фигуры, а писец записывал проигрыш на его табличках. На этот раз первый ход принадлежал Менепта.

– Да благословит меня великий бог Тот, которому я принесу великие дары в благодарность за победу! – воскликнул он.

– Да благословит меня великая богиня Пахт, которой я каждый день возношу молитвы, – парировала она.

Да, Мериамун-юная дева молилась богине Непорочности, а Мериамун-царевна – богине Мести.

– Тебе сейчас стоит возносить молитвы богине Баст9, – презрительно бросил Менепта.

– Ты прав, еще как стоит, – отвечала она, – надеюсь, она одолжит мне свои когти. Начинай же, царевич Менепта.

И он начал игру, да так удачно, что сначала она проигрывала. Сражались они долго, Мериамун теряла фигуру за фигурой, но вот ее глаза радостно сверкнули, казалось, она нашла решение, которое искала. Царевич велел принести ему вина, и пока он пил, она сидела, откинувшись на спинку своего кресла, и внимательно глядела на доску. Потом сделала такой хитрый ход в искуснейше продуманном плане, что он оказался в засаде и сдался. Увы, напрасно клялся он принести великие дары Тоту, напрасно обещал построить ему храм, великолепнее которого еще не было в Кемете.

– Тот тебя не услышал, – с насмешкой сказала Мериамун, – он бог ученых людей.

Менепта разразился проклятиями и снова взялся за вино.

– Глупцы ищут мудрость в вине, но находят ее только мудрые, – продолжала она. – Вот так-то, наш царственный брат. Фараон убит, я выиграла и победила тебя в твоей любимой мужской игре. Слуга мой Реи, подай мне венец, нет, не моего урея, а двойного, того, что поставил на кон божественный царевич. Возложи его на мою голову, он теперь мой. Видишь, Менепта, и в этой игре, как и во всем другом, я превзошла тебя.

И она встала, выпрямившись, освещенная ярким светом светильников, с царственным уреем на челе, и протянула ему свою маленькую ручку, чтобы он поцеловал ее, воздавая царскую почесть ей, выигравшей его венец. Она была так ослепительно хороша, что божественный принц, правитель провинции Куш, перестал клясть злых богов за свою неудачу и застыл, с изумлением глядя на нее.

– А ты красавица, клянусь Пта! – воскликнул он. – Прощаю своего отца за то, что он пожелал сделать тебя моей царственной супругой.

– А вот я никогда его не прощу, – сказала Мериамун.

Царевич осушил еще один кубок.

– Ты будешь моей царицей, – сказал он, – это решено, и потому я тебя поцелую. Уж тут-то я одержу верх над тобой.

Мериамун не успела увернуться, он схватил ее, обнял за талию и крепко поцеловал в губы. Она побледнела, как смерть. На боку у нее висел кинжал. Она быстро выхватила его и ударила Менепта в сердце, крикнув: «А вот это, царевич, мой поцелуй!», и если бы он не успел отпрянуть, то наверняка был бы убит, но кинжал пронзил только его плечо, я схватил ее за руку, чтобы она не замахнулась снова.

– Змея! – закричал царевич, побелев от ярости и страха. – Я еще буду целовать тебя, нравится тебе это или нет, а за удар ты мне дорого заплатишь.

Она негромко рассмеялась, потому что гнев ее остыл, и я повел Менепта к лекарю, чтобы тот перевязал ему рану. А вернувшись, стал укорять ее, воздев руки:

– О царевна, что ты сделала! Ты ведь знаешь, что твой божественный отец предназначил тебя в жены царевичу Менепта, а ты сейчас чуть его не убила!

– Ну уж нет, Реи, чтобы я вышла замуж за этого недоумка, которого называют сыном фараона? К тому же он мой единокровный брат, а за братьев выходить замуж не положено. Природа вопиёт против этого кровосмесительного обычая нашей страны.