Книга: Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры

Назад: Глава 21. Нескромная сумма скромных мнений. Литература и экспертократия

Дальше: Примечания

Глава 22. От эхо-текста к посткритике: иллюзии или данность?

Не исповедь, не проповедь,

Не музыка успеха –

Желание попробовать,

Как отвечает эхо.

Давид Самойлов

Удивительно мощное эхо.

Очевидно, такая эпоха!

Леонид Мартынов

Современная литературная критика прошла путь от разрушения традиционной (эталонной, канонической) системы анализа произведений – до постмодернистских (гибридных, игровых, травестийных) способов препарирования литературы.

Рост агрессии, торжество экспертократии, форматирование публичного диалога по лекалам постиндустриальной культуры – всё это привело к тому, что образ критика сделался аморфным, его функции – неопределёнными, критерии качества критического высказывания – размытым. Критика «толстожурнальная» и «глянцевая», профессиональная и любительская, печатная и сетевая, хвалебная и ругательная – всё смешалось в «обществе тенденций», где никто никому ничего не должен, но все послушно плывут по течению, движутся в едином ритме, следуют актуальным веяниям времени. Какофония возобладала над полифонией, популизм – над профессионализмом, произвол – над ответственностью.

Что такое эхо-текст?

Господствующим форматом публичного высказывания становится эхо-текст – содержательно выхолощенная, формализованная словесная реакция на какое-либо событие или сообщение. Эхо-текст лишь имитирует обратную речевую связь, по-настоящему не участвует в информационных процессах, поскольку не передаёт, а только отражает некое содержание, отзеркаливает уже произнесённое, ранее сформулированное.

Понятие эхо обозначает эффект отражения звуковых волн. Если отражение доходит до слушателя менее чем через 1/20 секунд после основного звука, оно сливается с ним и усиливает его, если через 1/20 секунд и более – оно воспринимается как отдельный отзвук и может существенно затруднять понимание слов.

При этом эхо-текст не тождествен цитированию. Приводящий цитату вполне сознаёт, что воспроизводит чужую речь, интеллектуально перерабатывает чьё-то высказывание. А создатель эхо-текста автоматически присваивает себе передаваемое содержание, изначально считая его «своим». Кавычки если и ставятся, то демонстрируют не осознанность границ другого высказывания, а лишь стереотип поведения («так принято», «это правило пунктуации»).

Эхо-текст также не равнозначен монологу и внутренней речи – естественным, органичными, физиологически мотивированным формам автокоммуникации. Если монолог можно уподобить автопортрету, то эхо-текст больше напоминает селфи.

Наконец, эхо-текст – это и не плагиат (гл. 15), так как у пишущего нет задачи намеренно скрыть подлинное авторство. Пишущий действует не задумываясь; копирует, имитирует, подражает не по злому умыслу, а «по образцу». При этом он апеллирует не к адресату (аудитории), а к самому себе, слышит только собственное слово. Для эхо-текста проблема авторства вообще неважна, поскольку он всегда претендует на объективность.

И в этом есть нечто изначально порочное, онтологически неправильное. Как неестественно разговаривать с собственным отражением в зеркале, со своим голосом в горах – так же неестествен и самозамкнутый, обращенный на себя текст. Ведь сама природа текста изначально двуедина, диалогична: один говорит – другой слушает; один пишет – другой читает.

Иллюзия общения

Первейший признак эхо-текста – симуляция включенности в коммуникацию.

Рецензия на поверку оказывается механическим пересказом сюжета книги (фильма, спектакля), переложением аннотации, переписанной «другими словами» выдержкой из синопсиса. Замечали, как строятся многие нынешние рецензии? Если приводится цитата, то чаще всего из начала произведения, из первых глав, даже если рецензент удосужился прочитать его целиком.

…Есть скорочеи, которые по преимуществу начинают и заканчивают титульным листом, а критик порою доходит и до предисловия, подобно некоей индийской лисе (искеполту), отъедающей у насекомых только головы.Жан-Поль (Фридрих Рихтер)Физиологический трактат, 1840

Вместо собственных мыслей критика – либо трюизмы (банальности, расхожие суждения); либо перепост (перепечатка) чужих мнений, формулировок; либо копипаст (компилирование материалов из нескольких источников); либо рерайтинг (переписывание текста с синонимическими заменами). Эхо-текст не генерирует новые смыслы – он воспроизводит нечто уже ранее написанное, когда-либо сказанное. Персональная речь в эхо-текстах существует как отзвук, отголосок чужой речи.

Зато в последнее время стало очень популярно слово фидбэк (англ. feedback – букв, «обратное питание»), в широком смысле означающее отклик на какие-либо события, новости, запросы; общественный резонанс. Посетителям сайтов настойчиво предлагается оставлять отзывы в «гостевых книгах», радиослушателям и телезрителям – звонить и писать в студии, участникам онлайн-аукционов – формировать репутацию продавцов, покупателям – оставлять мнения о товарах. Приобрёл книжку в интернет-магазине – получил автоматически сгенерированное уведомление: «Напишите отзыв». На некоторых интернет-ресурсах за отзывы начисляются бонусы, премиальные баллы.

Эта опция во многом формальна, даже ритуальна – как дежурное «спасибо» или «добро пожаловать». И даже если чей-то отзыв представляется нам информативным, полезным, анонимность коммуникации всегда оставляет сомнение в его честности, подлинности. По сути, фидбэк – это псевдослово, обозначающее псевдодействие: всё ту же мнимость диалога, иллюзию обратной связи.

Эхо-текстами могут быть заметка в газете и фрагмент новостной интернет-ленты, отдельный пост и целая ветка сетевых комментов, аналитическая журнальная статья и нарезка из дайджеста, рецензия на книгу и литературный обзор, интервью и репортаж… В качестве типичного примера – рецензия в еженедельнике «Собеседник» на роман Владимира Сорокина «Теллурия».

Почему провалился новый роман Владимира Сорокина «Теллурия» – уже в заголовке и логический сдвиг, и аргументативная уловка: поспешность обобщения, подача исходного тезиса как итогового вывода. Причём в тексте рецензии нет ответа на поставленный вопрос.

Читаем начало рецензии: Новый роман Владимира Сорокина «Теллурия» требует от читателя усидчивости и умственной работы. Вопрос только в том, будет ли она вознаграждена. Первое предложение – трюизм. Второе предложение в контексте заголовка выглядит заготовленным ответом. Что и требовалось проиллюстрировать.

Далее следует беглый пересказ сюжета. Только пересказ – без комментария и хотя бы поверхностного анализа. Но и в самом пересказе ничего, кроме механического перечня основных позиций: На четырёхстах с лишним страницах перед нами проходит традиционный сорокинский парад уродов: педофилы, извращенцы, мыслящие половые члены, псоглавцы, великаны, карлики, рыцари, знать, революционеры, рабочие… Происходят разговоры о России и мире, о судьбах человечества и государственном устройстве. Перепето всё, что только можно, включая и болееранние сорокинские вещи, но гипертрофированно, пародийно…

После этого сразу же – без малейшей конкретизации, без каких-либо переходов, связок, пояснений – выносится вердикт: И всё это, к сожалению, уже совершенно неинтересно. Трудность не в том, что надо обо всём догадываться – это как раз иногда даже приятно. Просто этот мир и эти существа настолько не вызывают интереса и хоть какого-то сочувствия, что силы тратить жалко.

Возникают вопросы недоумения. А, собственно, почему неинтересно? Почему вообще персонажи, герои как таковые непременно должны быть интересны и, тем более, вызывать сочувствие? Разве это критерий качества прозы? Универсальный и исчерпывающий ответ, опять же, в заголовке рецензии: круг замкнулся, речь закольцована.

Эхо-пересказы живо напоминают крайне поверхностный, «ниочёмный» отзыв члена особого отдела Учёного комитета Министерства народного просвещения А. Г. Филонова о «Руслане и Людмиле»: дескать, в ней «много эротического, описывается баня, где хана моют девы молодые, описывается жестокая страсть и нежные затеи Киприды, а на страницах 76-77 опять представляется картина сладострастия». Однако в пушкинскую пору это были худшие образчики. Нынче же это данность и едва ли не норма.

Эхо-текст лишён обоснований, лишён проблематизации, а часто даже внутренней логики. В его основе не полемика с другими текстами, а презумпция правоты пишущего. Автору эхо-текста всегда всё ясно, очевидно, понятно. Крикнем «да?» – эхо ответит «да!». Отражение звука от поверхности нивелирует интонацию, превращает вопрошание в утверждение. Эхо-текст – это готовый ответ на незаданный вопрос.

Боги Тамбо и Тайпо

Эхо-текст – пространство информационных потерь, фактических ошибок, содержательных деформаций. Второй сущностный признак эхо-текста – всевозможные искажения.

Самые простые и наиболее очевидные искажения возникают при бездумных, слабо осмысленных попытках перевода устной речи в письменную. Журналист расшифровывает запись интервью, пресс-конференции, круглого стола и не удосуживается уточнить фактологию – фамилии, названия, даты. Причём впечатляют не сами ошибки (с кем не бывает?), но отсутствие сомнений в правильности передачи чужой речи и потребности в предварительной проверке информации.

Так название романа Анатолия Рясова «Пустырь» у одного эхо-автора превратилось в «Пустошь», у другого – в «Пастырь», а у третьего – вообще в «Кусты». Во многих публикациях писателя Романа Сенчина величают Сечиным, Андрея Геласимова – Герасимовым, Александра Иличевского – Илличевским, Гузель Яхину – Яхниной и Яшиной, Андрея Иванова путают с Алексеем Ивановым…

Содержательные искажения в эхо-текстах – чаще всего издержки всё тех же копипаста и рерайтинга. Как скопипастили – так и выдали. Эхо-текст может возникать едва ли не автоматически, но при этом создавать вполне убедительную иллюзию осмысленной речи.

Иллюзия связной речи наглядно показана в фантастико-философском романе Евгения Лукина «С нами бот» (2008). Герой становится обладателем электронного устройства, которое выдаёт словесную бессмыслицу, случайные речевые комбинации, но удивительным образом позволяет весьма успешно общаться с людьми. Герою поначалу странно и непонятно, почему его «собственные осмысленные слова разобщают с социумом, а заведомо нелепые, не относящиеся к делу подсказки бота, напротив, сближают?». Ответ неутешителен: «Потому что социум по сути своей – бот».

Ситуация усугубляется с распространением смартфонов, планшетов, нетбуков и прочих гаджетов с сенсорной клавиатурой, маленькими экранами и особыми принципами буквенного набора. Так безграмотность получает техническую мотивацию. Едва ли уже не повседневной нормой стало игнорирование абзацных отступов и заглавных букв в начале предложения, небрежное форматирование страниц, замена полноценных слов мало что выражающими эмотиконами («смайликами»), нагромождением графики – скобок, многоточий, восклицательных и вопросительных знаков.

Иные тексты просто кишмя кишат тамбо (humbo) и тайпо (typo). Этими «первобытно» звучащими словами обозначаются реалии новейшего – электронного – письма: опечатка при текстовом наборе текста большими пальцами на мобильном устройстве и, соответственно, опечатка при клавиатурном наборе – когда ошибочно нажимают на соседнюю в алфавите букву. Тамбо и Тайпо – неоязыческие боги цифровой цивилизации, требующие регулярных жертвоприношений в капищах ПК.

Краеведы и калоеды

Эхо-тексты состоят из готовых словесных конструкций, логических шаблонов, оценочных клише. Третий признак эхо-текста – стереотипность предъявления информации.

Книга долгожданная, экранизация нашумевшая, сюжет захватывающий, персонажи жизненные, публичная реакция – эффект разорвавшейся бомбы. Новое произведение появилось на прилавках книжных магазинов и раскупается как горячие пирожки. Если нужен позитив, роман называют обречённым на успех, главной удачей года, творческим прорывом, эпическим полотном, мастерской стилизацией. Если книга не понравилась, говорят: авторский провал, проходной роман, рыхлое повествование, суконный язык, стилистическая безвкусица, авторский замысел рассыпается как карточный домик. Ну а самое простое – вообще заявить, что текст слишком длинный и поэтому (логика?!) совершенно неинтересный. То же самое, что «многа букаф», только окультуренное, имитирующее вежливость.

Стереотипность и в определениях писателей. Пелевин – культовый прозаик; Прилепин – новый Максим Горький; Иванов – краевед, почвенник, автор фэнтези; Козлов – чернушник; Сенчин – новый реалист; Сорокин – калоед либо блестящий стилист… Корпус эхо-текстов о современной литературе вполне бы мог конкурировать с «Незаменимым пособием для сочинения юбилейных статей» Остапа Бендера.

Тут выявляется внешне незаметная, но на самом деле очень тесная взаимосвязь логики и этики. Содержательные изъяны речи неизбежно сказываются на её нравственной составляющей. Нарушение принципов иерархии и системности коммуникации приводит к искажению моральных императивов. Фактическая ошибка становится этической ошибкой.

Для эхо-текста тождественны, неразличимы Рембо и Рэмбо, гонорея и Гонория, Гоголь и Google, калоеды и краеведы… И дело не только в огрехах, ошибках, опечатках.

Здесь любое высказывание принудительно форматируется по единым стандартам – содержательным, логическим, этическим. Надёрганная из разных, притом часто случайных и недостоверных источников информация похожа на порезанную и вновь склеенную в хаотическом порядке ленту ДНК. В терминах биологии эхо-текст – это продукт генной мутации речи. Притом такой мутации, которая ведёт не к обновлению и совершенству, а к деградации.

Кричите громче!

«Оно отзывалось на крик, человеческий крик», – пел про эхо Владимир Высоцкий. Четвёртая особенность эхо-текста – экспрессивность вместо информативности. Здесь проявляется его физический аналог: чем громче исходящий звук – тем отчётливее эхо. Значит, чтобы быть «услышанным», надо просто сильнее «крикнуть», то есть выразительно оформить высказывание, сымитировать лексическое разнообразие и стилевую яркость речи. Для этого чаще всего применяются две стратегии: «глянцовка» и «развлекуха».

В первом случае в эхо-тексты проникают словесная претенциозность, избыточная метафоричность, вычурная образность. Рецензент играет в писателя. Показательный пример – массовое подражание формату журнала «Афиша». Желая походить на известного критика Льва Данилкина, рецензенты упражняются в словесной эквилибристике. Старательно, как в прописях, выводят в собственных сочинениях виньетки вроде хирургическая операция на массовом сознании) слова, ведущие друг друга за руки; исцеляющая боль; эманация совершенства…

В ход идут замысловатые метафоры, экзотические эпитеты, странные сравнения, нарочитые повторы.

Лёгкая, как дымок «Герцеговины Флор», история отроческой страсти в интерпретации Аствацатурова непоправимо заплыла словесным салом и превратилась в роман нравоучительный и чинный, отменно длинный, длинный, длинный…

Все свои новорождённые книги Бенигсен находил в чужой капусте, причём на совершенно разных огородах: от классика Тынянова до современника Пьецуха…

Очень часто маскировка бессмыслицы словесным украшательством приводит к банальным речевым ошибкам и невозможности понимания написанного. Рядовому читателю бывает даже не понятна общая позиция критика: ругает он книгу или хвалит?

Под занавес, вопреки ожиданиям многочисленных персонажей (и плохо знающих эстетику Слаповского читателей), никакого взрыва не случается. Напротив, два случившихся чуда – самое обыкновенное и мнимо нарушающее природные законы – не взвинчивают сюжет, но споспешествуют его и без того назревшей аннигиляции (о романе Алексея Слаповского «Поход на Кремль»).

Несмотря на толщину и огромное количество разнохарактерных персонажей, в ней трудно разглядеть паутинные стяжки, которые оплетают романное действо (о книге Алексея Иванова «Ёбург»).

Это симпатичный и по-своему трогательный извод экзистенциальной линии, который, тем не менее, ограничиваясь частностями, в них и тонет по причине нерешительной мечтательности как автора, так и его героев: впрочем, похоже, так и было задумано (о романе Глеба Шульпякова «Музей имени Данте»).

Подлинной духовной скрепой вклинилось в список номинантов «Нацбеста» это исконно народное, патриотическое, прорастающее корнями в традицию произведение (о книге Константина Арбенина «Иван, Кощеев сын»).

Окромя приватного волнения писатель подаёт пример из жизненных заметок, встречаемых в обыденном антураже общественного транспорта. Уж где, если не там, удачней можно наблюдать за поступательным развитием литературного наследия читающей страны (о романе Михаила Липскерова «Мясо снегиря»).

Глупость болезненно притягательна, и цитировать её можно до бесконечности. Как известная история с рожающей гиеной: и смотреть противно, и оторваться невозможно.

В большинстве случаев речевые виньетки лишены не только смысла, но даже какой-либо цели, зато очень похожи на известные в практике рекламы эхо-фразы (англ. tag line). Эхо-фраза не характеризует товар или услугу, а лишь привлекает к ним внимание словесными повторами, варьированием одних и тех же мотивов. В качестве развёрнутого примера – фрагменты ещё одной рецензии на тот же роман «Теллурия».

П. Брейгель Старший «Операция по удалению камней глупости» (1557)

…Явлены недюжинные стилизаторские таланты;…имеются неотразимые сатирические пассажи;…фонтанирует фантазия;…автор делает невозможное, используя как фундамент былые собственные постройки;…делает всё то, чем занималась во все времена большая литература;…создаёт искусство, а не коммерческий продукт;…слишком сильно удовольствие от первооткрывательства, которое можно посулить любому непредвзятому читателю; дрейфуя от одного острова этого бесконечно изобретательного архипелага к другому, мы испытываем тот самый теллуровый кайф;…первая книга Сорокина, дарующая кроме мало с чем сравнимой радости от прочтения ещё и бесценный катарсис;…каждая глава, каждый абзац, каждый неологизм – словно магический гвоздь, остриё которого проникает прямо в мозг.

Второй способ «громче крикнуть» – развлечение читателя – превращает эхотекст в шоу-текст, драйв-текст, сближая его с глянцевой журналистикой и даже бульварной прессой. Яркий пример – «Тотальный диктант», который из акции планетарного масштаба и высокого гражданского звучания стараниями эхо-журналистов превращается в гибрид парада фриков и телевикторины «Поле чудес». Вот лишь несколько заголовков из разных изданий.

Ростовчане писали «Тотальный диктант» на спор и сидя на полу. В Денвере диктант пишут под квас. Хомяки провели свой тотальный диктант. Константин Мильчин жалуется, что после диктанта у него заболела лодыжка. Сантехник Попов докажет любимой, что он не дурак. Мужчина в голубой футболке хочет ещё раз это услышать.

Здесь обнажается ещё и парадоксальность эхо-текстов: сочетание словесного своеволия и словесной же скованности. Соединение несоединимого (оксюморон) вроде «наглая застенчивость». Эхо-текст оперирует достаточно обширным набором речевых средств, но не может передать значимое и подлинно осмысленное содержание. В терминах физики: эхо-текст «гасит» все входящие и исходящие смыслы, копируя их в противофазе.

СМИ, моя радость, усни

Пятое свойство эхо-текста – жанровая эклектика.

Очень часто решительно непонятно, что именно мы нынче читаем в прессе: рецензию или аннотацию, эссе или рекомендательную статью, пресс-релиз или новостную заметку. Конечно, можно наплевать на жанры – какая разница? Лишь бы интересно! Да только вся загвоздка в том, что жанр – это определённый набор авторских посланий, речевых стратегий, коммуникативных задач. По сути, жанровая принадлежность текста и есть ответ на вопрос, которым мучают учеников в школе: «Что хотел сказать автор?»

Если в художественной литературе жанровый синтез только приветствуется, то в публичном общении он деградирует в эклектику – механическое смешение разнородных элементов. Размываются представления и о замысле пишущего (для чего?), и о смысле написанного (о чём?). Зато становятся очевидны переоценённость и псевдозначимость «сопроводительных» жанров, в которых чаще всего воплощается эхо-текст: аннотации, пресс-релиза, новостной заметки, презентационной статьи.

Сегодня мало какая книга выходит без предуведомления, а слова на обложке оказываются не менее значимы, чем слова под обложкой. Исходный текст существует в обрамлении эхо-текстов и (в реальной перспективе) подавляется ими. Нынешняя критика – уже не ансамблевое искусство, а искусство ассамбляжа. Чувствуете разницу?

Аксессуары замещают главное второстепенным. Эхо-тексты сливаются в медиашум, информационный гул, в котором множатся как случайные ошибки и добровольные заблуждения, так и намеренная ложь, целенаправленный обман. В мире эхо-текстов культивируются пиратство, графомания, плагиат. Возникают мнимые представления: компиляцию именуют статьёй, перепост принимают за оригинальный текст, выдержки из пресс-релиза выдают за прямую речь, расшифровку записи чужих высказываний представляют как собственное выступление.

Эхо-тексты отливаются в уродливые псевдожанры, которым и названий-то пока не придумали. Условно назовём их псевдорецензия и квазиинтервью. Первая представляет собой имитацию критического отклика ещё до выхода книги, своего рода «репетицию» рецензии. Критик явно не прочитал произведение, но жаждет быть в числе первых, кто о нём выскажется. Сделать это сейчас легче лёгкого: берём анонс или релиз, вставляем парочку реплик из интервью автора или даже его интернет-постов и разбавляем парочкой собственных фраз, притом самых поверхностных и абстрактных.

П. Брейгель Старший «Страна лентяев» (1567)

…Согласно написанному, главный герой прошёл по лезвию ножа. Сохранил почти невидимую черту между гранями. Мало кому удаётся писать одновременно без пафоса, но и без излишней простоты. И вроде читать книги очень легко, но их ни в коем случае нельзя назвать попсой. Главные герои рассуждают о целях, о цене жизней. Мечтают доверять и любить…

Согласитесь: подобные тексты приложимы едва ли не к любому произведению, даже ещё не вышедшему из печати. Внешне псевдорецензия сродни жанру сообщения информационного агентства (т. н. «тасовки»), только вместо знания фактов пишущий предъявляет знание имитационных технологий. Вместо собственных суждений выдаёт чужие формулировки.

С появлением блогов и соцсетей журналисты обленились до крайности. Доходит уже до того, что текст заметки, обзора, рецензии представляет собой механический репост со страницы писателя на «Фейсбуке», а иногда даже скан (!), в котором автоматически копируются списки «френдов», фрагменты предыдущих постов и прочие побочные элементы. Сон разума – родной брат лени.

Не сложнее сварганить и квазиинтервью – имитацию диалога. Достаточно надёргать авторских высказываний на заданную тему из разных источников и подверстать к ним несколько своих вопросов, опять же, самых примитивных и обобщённых. Главное – представить этот коллаж так, чтобы возникала иллюзия ответов на вопросы.

Такой нехитрый фокус можно проделать хоть с ныне живущими, хоть с давно ушедшими. Например, интернет-портал «Русская планета» отметил Год литературы в России игровым проектом «Интервью с классиком»: знаменитым писателям «задавались вопросы», ответы на которые добывались из их произведений, дневников, писем.

Но если классикам уже всё равно, то современные писатели, читая квазиинтервью, выпущенные без их ведома, иной раз испытывают глубочайшее недоумение, а то и шок: как-так, мы ведь ничего подобного не говорили! «Да как же не говорили? – в любой момент может возразить квазиинтервьюер, – вот же…» Далее приводятся реальные источники, из которых набраны подлинные цитаты. Только вот разрешения на их компиляцию и помещение в иной контекст публикатору никто не давал. И это тоже иллюстрация к вопросу о связи логики с этикой.

Причём очень показательно: здесь возникает иллюзия возможности присвоить чужой текст, совершив с ним какие-то механические, формальные действия, – просто скопировать, извлечь отдельные фрагменты, переставить слова, перекодировать в другую форму. Авторизация отождествляется с манипуляцией.

«Рыбный» день

Стереотипность, повторяемость, эклектичность превращают эхо-тексты в словесные клоны, делают их ужасающе похожими, неотличимыми друг от друга. Порой возникает ощущение, будто пишущие на одну тему или об одном событии получили «рыбу», типовую заготовку, в которую требуется лишь вставлять нужные фамилии, названия, факты. У нынешней критики едва ли не все дни – «рыбные». Отсюда шестой признак Эхо-текста – взаимозаменяемость элементов.

За примерами вновь обратимся к сорокинской «Теллурии» и процитируем фрагменты трёх рецензий.

…Где-то завалялся не до конца растаявший кусочек «Метели», где-то попался на глаза листок отрывного календаря с «Днём опричника», где-то мыши не успели до конца изгрызть «Сахарный кремль», где-то была обнаружена берцовая кость «Моноклона».

…На сектантском Льду Тунгусского метеорита, на белоснежных кирпичах Сахарного Кремля, на развалинах Великой Русской Стены, на вечной мерзлоте «Метели», на энергетическом поле «Мишени» он возводит воздушный замок Теллурии, сияющего мира будущего.

…Отдельные рассказы, в «Норме» склеенные подсохшим представлением о «нормальности», в «Сахарном Кремле» слипшиеся от тоталитарного сиропа, в «Теллурии» держатся на гвоздях.

Читаешь один такой текст, второй, третий – и складывается впечатление, будто вся литературная критика о Сорокине как коллективное занятие по творческому письму (англ. creative writing), на котором ученики выполняют общее задание: продемонстрировать использование одной и той же нарративной техники.

А вот ещё более показательный пример: выдержки из трёх рецензий на документальную книгу Алексея Иванова «Ёбург».

…Впрок пошло А. Иванову и сотрудничество с А. Парфёновым (телепроект «Хребет России») – он играючи освоил жанр остроумного микро-эссе, посвященного тому или иному «феномену» недавней истории…

…Сотрудничество с Леонидом Парфёновым на проекте «Хребет России» (сериал и книга) не прошло для Алексея Иванова бесследно, и чудятся нотки «Намедни»…

…Сотрудничество с Парфёновым не прошло для Иванова даром, и он пытается проговорить всю книгу нейтральным языком новостной сводки…

Написано как под копирку, не правда ли? Множество подобных статей с одинаковой лёгкостью и равным успехом можно соотнести едва ли не с любым предметом речи. В наиболее показательных образцах эхо-текстов доходит вообще до самоповторов: одинаковые формулировки кочуют из одной рецензии в другую.

Лермонтов, было дело, сокрушался: «Публика не понимает басни, если в конце её не находит морали». Но самого страшного Михаил Юрьевич, слава Богу, неувидел: после него мораль сожрала басню с потрохами. От Лермонтова до Чехова простирается полувековая пустыня слегка беллетризованной и скверным языком написанной публицистики, которую мы отчего-то считаем литературой. Добрый доктор Чехов, какумел, вылечил отечественную словесность от патологического мудрствования. Но рецидивы и по сю пору случаются… (из рецензии на роман Павла Крусанова «Мёртвый язык»).

Полторы сотни лет назад Лермонтов раздражённо морщился: русский читатель не понимает басни, если в конце её нет морали. Самого страшного классик, по счастью, не увидел: мораль сожрала басню с потрохами, и место литературы заняла слегка беллетризованная философия или публицистика. Добрый доктор Чехов, как мог, лечил отечественную словесность от патологического резонёрства, но рецидивы случаются и по сей день… (из рецензии того же критика на роман Алексея Варламова «Мысленный волк»).

Подобно модульной мебели, эхо-тексты комбинаторны: из них можно без заметного ущерба изъять любую фразу, в них можно заменить любую деталь, их можно произвольно перекомпоновать – и, в сущности, ничего не изменится. Это не только отличает эхо-текст от оригинального письма, но и обнажает неспособность его автора к самостоятельному мышлению. Органика мысли замещается механикой знания.

Проведём очередной мысленный эксперимент: процитируем почти полностью текст не то развёрнутого анонса, не то сжатой рецензии (снова непонятно!), изъяв имя автора и название произведения.

Апрель по праву можно считать месяцем триумфа ‹…›. 12 апреля выходит долгожданный роман ‹…›. Тщательно выношенный и любовно выпестованный автором, он ещё до официального выхода признан фактом «большой литературы». Критики в сравнениях замахиваются чуть ли не на «Преступление и наказание» Достоевского. «…» – полифонический многослойный роман, рассказывающий о переломе эпох. ‹…› Мир, кажется, трещит по швам, всё в нём перемешалось. Кто плохой, кто хороший, где истина, и может ли человек выступить против системы, хватит ли сил? Среди этого безумия прорастает одна большая любовь, финал которой, к сожалению, вполне в духе времени.

Перед нами типичный шаблон, в который вместо отточий можно поместить названия произведений Дмитрия Быкова, Александра Терехова, Людмилы Улицкой, Ольги Славниковой и даже всё того же Владимира Сорокина. Если убрать определение «большая литература» и сравнение с Достоевским (очередные штампы!), то сюда же вполне подойдут книги Сергея Лукьяненко, Бориса Акунина, Дмитрия Глуховского и многих других авторов. На самом деле речь идёт о романе Захара Прилепина «Обитель». Но в данном случае это совершенно неважно – показательно только то, как одна и та же информация может быть привязана к совершенно разным литературным именам, событиям, явлениям.

Любопытны ещё два момента. Во-первых, сайт «ReadRate», откуда взят текст, официально позиционируется как «место встречи книг и людей» и как «сервис, который поможет вам найти интересные книги и рассказать о них друзьям». Всё равно что одной даме назначить свидание одновременно нескольким воздыхателям, причём все участники ситуации будут слепоглухими. Вряд ли возможно почерпнуть что-то действительно интересное, информативное, значимое из подобных «презентаций».

Во-вторых, не указан автор приведённого текста. Отсюда факультативное, но достаточно типичное свойство эхо-текста – затруднённость идентификации.

Такие высказывания часто анонимны либо появляются под псевдонимами (гл. 17). Одни изобретатели вымышленных имён имитируют правдоподобие: Аркадий Данилов, Андрей Макаров, Елена Уланова. Другие изощряются в остроумии: Аделаида Метёлкина, Крок Адилов, Милослав Чемоданов, Фёкл Тонкий… Сокрытие либо маскировка имени присущи самой природе эхо-текста, ведь он отображает вторичное содержание. Точно так же нелегко распознать перекликающихся в пещере туристов: отражаемые эхом голоса звучат очень похоже.

Дж. у. Уотерхаус «Эхо и Нарцисс» (1890)

Анонимность и маскарадность не только обезличивают написанное, но и уводят от речевой ответственности. Причём заметим: ответственность возможна только за мысли, но не за знания. А в эхо-текстах живая мысль вытеснена формализованным знанием – механическим набором сведений, бессистемным нагромождением фактов. Современность рукоплещет мастеровитым кроссвордистам и победителям интеллектуальных викторин. Эрудиция стала синонимом компетенции.

Читайте по звёздам

Ну а что же читатель? Да на самом-то деле плевать он хотел и на речевую ответственность рецензентов, и на свою собственную. У читателя имеется свой инструмент ориентации в литературе – уже неоднократно упомянутый великий и могучий мастрид. Изобилие книжных рейтингов, тонны топ-листов, кипы списков «the best» и море рекомендательных сервисов.

На том же сайте «ReadRate» есть пошаговая инструкция «Навстречу новой любимой книге», первый пункт которой предписывает: Читайте по звёздам. Посмотрите в «звёздных рейтингах», что читают известные Люди. Возможно, вас заинтересует роман, который рекомендует любимый актёр, режиссёр или писатель? Или модная бизнес-книга, которую советует успешный предприниматель?

Вновь обратим внимание на обилие словесных штампов и на само оформление высказывания: актёр, режиссёр, писатель – любимый, бизнес-книга – модная, предприниматель – успешный, а Люди – с заглавной буквы.

В ситуации эхомыслия и эхоречия полемика замещается механическим отзеркаливанием чужих мнений, научность вытесняется стилистическими изысками, информативность уничтожается оценочными штампами, применимыми к любому предмету речи. Можно сформулировать и по-другому: вместо полемики – проектность, вместо научности – форматность, вместо информативности – трендовость. Таким образом, произведение рассматривается как проект определённого формата в рамках сложившегося тренда.

При таких условиях все жалобы на утрату авторитета, статуса, лидерства литературной критики напрасны и бесполезны. И покуда критик пыжится в тщетной попытке завоевать внимание читателя, последний, беспечно отмахнувшись ручонкой, как Карлсон от ноющего Малыша, увлечёно следует «пошаговым инструкциям», написанным для него «известными Людьми» с большой буквы.

Вспомним греческую мифологию. Слово «эхо» отсылает к имени древнегреческой нимфы, которая в наказание за болтливость могла лишь повторять окончания слов. Логика мифа сколь проста, столь же универсальна. Эхо-текст не только орудие борьбы за публичность, но и расплата за пустомыслие и пустословие. Объявляем минуту молчания?

Критик как мифотворец

Современный мир, если рассматривать его в плане коммуникаций, похож на эхо-камеру – заглушённое помещение с хорошей отражающей способностью для создания акустических эффектов. Коммуникативные эффекты неотделимы от социокультурных мифов. Во все времена критики творят мифы как о писателях, так и о самих себе. «Литературная коммуникация предполагает взаимную мифологию», – верно заметил французский социолог Робер Эскарпи. Критик – мифотворец и, одновременно, мифолог: творец мифа и его же дешифратор. Например, критика позапрошлого столетия подарила нам мифы о Пушкине и Белинском.

При этом стоит признать, что мифология русской литературной критики во многом обусловлена её культурно-исторической спецификой: практически с самого начала она, по сути, была философской эстетикой (или эстетической философией) – то есть носила «окололитературный» характер. В нынешних условиях, уже в системе постэстетики и в формате эхо-текстов критика творит новую мифологию. Условно в ней можно выделить три блока: мифы, связанные непосредственно с литературой, связанные с фигурой критика и связанные с критическим высказыванием.

Так, в первой группе оказывается, например, миф сепаратистский, согласно которому литературу якобы можно и нужно рассортировать по форматам, жанрам, направлениям, а писателей – делить на «культовых» и «мейнстримовых», «интеллектуалов и «беллетристов», etc. С этим мифом связана также иллюзия многих критиков, будто избыточное и навязчивое упоминание писательских имён создаёт эффект глубокого анализа. Однако в результате создаются стройные классификации, но выхолащиваются смыслы. Для маркетинга такой подход адекватен, а для анализа губителен.

Другой миф – жанрово-методологический: нынешняя критика претендует то ли на открытие, то ли на изобретение новых жанровых форм и художественных методов в литературе.

Наиболее яркий пример – «новый реализм». Аналогичным мифом, порождённым критикой XIX века, была идея бессознательного и бесцельного «чистого искусства». В отсутствие полноценной коммуникации участников современного литпроцесса «новый реализм» не получил серьёзного теоретического обоснования, исказился во множестве субъективных трактовок, сделался термином-штампом с ярко выраженным эмоциональным акцентом и начал произвольно применяться к абсолютно разным произведениям. Иначе говоря, дискуссии о «новом реализме» выродились в эхо-текст.

Великого критика должны отличать не только универсальные знания, но и всеобъемлющая доброжелательность, притом основанная не на равнодушии, которое делает людей терпимыми к тому, до чего им нет дела, а на активной любви к разнообразию. Он должен быть психологом и физиологом, чтобы понимать связь первоэлементов литературы с мозгом и телом человека, и он должен быть философом, так как философия научит его спокойствию и беспристрастности и заставит помнить, что всё человеческое – преходяще.Сомерсет Моэм«Подводя итоги», 1938

Параллельно появились всякие квази-, турбо-, гипер-, фото-, пост- и прочие реализмы – так единичный выкрик разбивается эхом на мириады звуковых осколков. На этом, однако, энергия данного мифа не иссякла. Критика наплодила кучу других псевдонаименований: роман-конструктор, роман-аттракцион, роман-квест, роман-сон, роман-пунктир, роман-путеводитель, роман-селфи, роман-болеро, роман-возмездие, комикс-поэма, гей-роман, квир-литература… Фактически это эхо-термины, понятия-пустышки, применимые к чему угодно. Например, «аттракционом» называют не имеющие между собой ровно никакого сходства произведения Владимира Сорокина, Сергея Носова, Олега Радзинского.

Литературное пространство искусственно раздробилось на множество псевдолокусов, не подлежащих уже никакому критическому анализу.

Следующий миф – премиальный: дескать, хорошая литература – непременно та, которую награждают премиями. Последствие – искажение реальной картины литературного процесса: на самом деле есть талантливые писатели, не имеющие значимых премий и, напротив, слабые авторы, увенчанные лаврами. Присуждение литературной премии произведению не является гарантией его эстетической ценности. Литературные премии являются не показателем социального признания, а средством управления литпроцессом.

Противоположный этому миф, бытующий в пространстве эхо-текстов, похож на заклятье: «книга плохо продаётся». Похожая ритуальная фраза: «автор теряет популярность». Выступая экспертами чуть ли не по всем, в том числе и по коммерческим вопросам (гл. 21), нынешние критики прогнозируют книгам не только читательскую судьбу, но и торговый успех. Их слова послушно повторяют издатели, редакторы, журналисты, продавцы книжных магазинов – эхо-мнение разносится по всем окололитературным окрестностям.

Возможен и обратный вариант: кто-то из редакторов первым произносит фразу-заклятье, а дальше её дружно подхватывают критики. Хотя до сих пор никто не вывел сколько-нибудь точных критериев «хороших» книгопродаж, все руководствуются лишь самым общим: чем больше – тем лучше.

Ещё один миф – конспирологический: уверенность критиков (а с их подачи и многих читателей) в наличии каких-то «тайных» причин и скрытых механизмов того или иного литературного факта, феномена, события. Например, очень популярно гадать, за кого из писателей вкалывают литературные негры и в чьих произведениях присутствует скрытая реклама (продакт-плейсмент).

С этим мифом тесно связан также параноидальный: «охота на литературных ведьм». Пристрастно выискивать и дотошно допытываться, что (кто) нынче угрожает благополучию литературы. Скажем, малооплачиваемость писательского труда. Последствие – уход от подлинной проблематизации литературного процесса, подмена онтологии конспирологией. Подлинная аналитика уничтожается псевдодискуссиями, которые чаще всего воплощаются в тех же эхо-текстах.

Во второй группе мифов – связанных с фигурой самого критика – главенствует миф имиджевый. Современный критик позиционируется какличностно состоявшийся респектабельный господин. На поверку же у многих критиков сплошные комплексы, фобии и мании. Есть, например, мания публиковаться как можно больше (логорея). Есть фобия засветиться на страницах «недружественного» либо «конкурирующего» издания. Есть т. н. «комплекс недостачи»: многие критики обожают начинать разбор с фразы «В этом романе мне не хватило…»

Сюда же отнесём миф эгоцентрический: самоуверенность критика в том, что его мнение интересно широкой аудитории. Следствие – апелляция к «широким кругам», которых на поверку нет, которые сфальсифицированы самим критиком, являются его иллюзией либо вовсе галлюцинацией.

Питательной средой таких иллюзий во многом становятся, опять же, эхо-тексты – с их содержательной неопределённостью, обилием искажений, а порой и анонимностью.

Сегодня литературная критика соотносится уже не с понятием профессионального цеха, сообщества специалистов, а с понятием комьюнити – группы заинтересованных лиц.

Марья Степановна, разумеется, не могла любить литературу, а имела её лишь только для своих практических целей. Литература представляет большое удобство, когда хочешь говорить о чём-нибудь, а не о ком-нибудь, – так, однако, чтобы это было для нас полезно.Николай Лесков «Совместители», 1884

В третьей группе мифов – связанных непосредственно с критическим текстом (рецензией, обзором, статьёй) – наиболее заметен миф стилевой: бездумное экспериментирование с формами критики, избыточное речевое украшательство, которое якобы стимулирует интерес к критическому высказыванию.

Как было показано выше, это также напрямую отображается в эхо-текстах.

Здесь же выделяется миф коммуникативный: уверенность критика в том, будто его высказывания «созвучны времени» и включены в культурный процесс как некий символический взаимообмен словесными знаками. На поверку же любое высказывание в формате эхо-текста замкнуто на себе – как зациклен на себе-любимом его автор.

Наконец, является мифом и укоренившееся представление о том, что едва ли не все негативные публикации носят «заказной» характер, сочиняются в интересах определённых лиц. Изначально внушённая критиками эта идея была легко подхвачена читателями, проникла в приватные разговоры о книгах. В большой степени она проистекает из-за показательной схожести многих рецензий, тиражирования одних и тех же формулировок, повтора одинаковых оценок (третий признак эхо-текста).

Что в итоге?

Сегодняшний критик по-прежнему мифотворец, но уже не путешественник, не следопыт, не естествоиспытатель – а кладовщик, учётчик, мерчендайзер (гл. 19). Он уже не прокладывает культурные маршруты, а взвешивает и расфасовывает литературный товар и декорирует книжные обложки своими высказываниями. Но в мире эхо-текстов у него и не может быть другой роли.

Посткритика

Переход от текста к эхо-тексту синхронизирован с переходом от критики к посткритике. Последнее понятие не столько смысловое, сколько хронологическое: берущее начало в «нулевых» и соотносимое с последним десятилетием, в котором формируется новая генерация литературных критиков, к которой, возможно, наиболее применимо пусть не очень точное, но в целом понятное определение «буржуазные интеллектуалы».

С одной стороны, посткритика интегрируется с филологией, интуитивно стремясь к преодолению культурной инерции, освобождению от оценочных стереотипов, наращиванию аналитического инструментария. Многие нынешние, в том числе и уже упоминавшиеся в этой книге критики являются одновременно учёными, исследователями-практиками, вузовскими преподавателями.

С другой стороны, посткритика творит новую мифологию и порождает собственные стереотипы восприятия литературы. Один из них можно условно обозначить как критическое высказывание ЗВ-формата: синтез собственно критического разбора с лингвистическим, философским, искусствоведческим, культурологическим. Анализ художественного текста в политическом, экономическом, педагогическом, религиозном, медицинском и множестве других контекстов. При этом критик обращается не к узкому кругу профильных специалистов (как было прежде), а к достаточно широкой аудитории таких же интеллектуалов.

Такой подход органично встраивается в систему актуального искусства с его полистилистикой и многофактурностью. В художественных галереях экспонируются инсталляции, соединяющие кирпичи с волосами, макароны с гинекологическими инструментами, томики Шекспира с собачьими испражнениями. Аналогично в литературных журналах публикуются рассуждения об экономических стратегиях в романах Пелевина, аллюзиях на Джармуша в повестях Осокина, психиатрических перверсиях в текстах Елизарова.

Теперь для разговора о книгах требуются не только собственно литературные познания, но и окололитературные и даже внелитературные: о бизнесе, моде, кулинарии, постструктурализме, дауншифтинге, компьютерных программах, оранжевых революциях… Надо разбираться в лингвистической теории Хомского, смотреть фильмы Годара, знать концепцию чтения Бурдьё, иметь мнение по поводу идей Делёза и Бибихина. Короче, быть в курсе всего, что относится к «брендам» и «трендам». В кавычках и без кавычек.

При этом сами произведения можно и не читать – только бегло просматривать. Посткритик – это эталонный библиоскоп. Литературное произведение становится нелитературным предметом. Любая книга становится интерьерной книгой (гл. l), поводом для непринуждённой светской беседы, интеллектуального трёпа.

Форматы посткритики можно образно соотнести с типами компьютерных игр: аркада – игра на координацию, логику, пространственное мышление; квест – решение логических и коммуникативных задач в процессе развёртывания игрового сюжета; шутер – «стрелялка».

В первом случае критик демонстрирует прежде всего общую осведомлённость, начитанность, знания в различных областях, ориентацию в современной культуре. Литературный текст становится тестом для проверки критика.

Во втором случае критик играет словесными мускулами, применяет игровые приёмы анализа произведения, часто наделяя его новыми, «актуальными» смыслами.

В третьем случае критик сыплет дробью витиеватых терминов, чеканит звонкие метафоры, расклеивает всевозможные ярлыки, превращая текст в тир, набор смысловых мишеней.

Во всех трёх случаях литературное произведение нередко утрачивает самоценность, становится объектом для решения каких-то побочных, незаданных задач.

Сближаясь с актуальным искусством, а в лучших образцах становясь его разновидностью, посткритика рассматривает литературное произведение не в системе существующих традиций, а в ряду актуальных тенденций. На первый взгляд, эта критика агендерна (вне тендера), поскольку внешне, формально никак не акцентирует образ говорящего/пишущего. Но на поверку она полностью маскулинна, поскольку прерогатива Знания – априори мужская. Доступ к знаниям, производство знаний и обладание знаниями – мужские по самой своей природе. Причём в посткритике тендер фактически накладывается на биологический пол – происходит совмещение этих понятий.

Выходя за пределы литературы сначала в сопредельные и смежные, а затем вообще в другие области, критика автоматически «омужествляется», делается маскулинной. Аналогично женщина-литературовед воспринимается вполне естественно, а женщина-философ уже вызывает настороженность. Много вы видели женщин-философов? Особенно в нашей стране, и притом имеющих статус признанных авторитетов. Вопрос риторический. Даром что сами слова «учёный», «философ», «мыслитель» мужского рода, не имеют равноценного женского эквивалента. Грамматика определяется онтологией.

Что в результате? Не только писатели, но и коллеги по цеху воспринимаются точно также: «критикесса», «авторша», «поэтка», уменьшительные имена. Только это чаще в подтексте, без прямых именований. В ругательной критике подобные определения выполняют обличительную функцию, обнажая комплекс неполноценности пишущего. В посткритике они выполняют функцию охранительную, становясь средствами поддержания власти, присвоения «права речи». И рецензия может начинаться, например, так: Алиса Ганиева – воплощение всех женских добродетелей: активистка, спортсменка и просто красавица.

В пределе своего воплощения этот комплекс опускает литературно-критический дискурс «ниже пояса», сводит к «телесному низу», возвращая к хамской критике. Критикессы наши, как и подобает девочкам, сделаны из пирожных и сластей всевозможных – и потому украсили обвинительный вердикт изюмом и цукатами.

Так вновь замыкается круг, и даже не понять, куда входит критика – не то в штопор, не то в ступор.

Восстановление жизни

Проведём очередной мысленный эксперимент: представим, что автор попытается учесть все претензии, замечания, пожелания, которые высказали все рецензенты его произведения. Здесь сократит, там перепишет, что-то поменяет местами, где-то пояснит, а то ещё изменит имена персонажей. Что получится в итоге? Произведение попросту… исчезнет.

Физиологи подсчитали, что человеческое сердце весит около 300 гр. Эзотерики утверждают, что душа весит от 3 до 20 гр. Литературным критикам выпала самая сложная задача – определять массу мысли и слова. Без совершенствования аналитической системы мер и весов решение этой задачи невозможно.

Сегодняшней критике, как буддистскому монаху, приходится выбирать «срединный путь» между аналитическим действием и эмоциональным воздействием, балансировать между рефлексией и экспрессией. Для этого необходимы врождённый вкус, приобретённый профессионализм и выработанный такт. Если критик будет вкладывать свой труд не в проект здания общенациональной культуры, а в строительство персонального «Города Солнца», то мы получим не просто утопию – мы получим культурную травму, деформацию общественного сознания и набор «текстов о несуществующих текстах».

Какой же должна быть литературная критика? Ещё Василий Розанов в «Критике русского decadence'a» (1909) очень точно обозначил её истинный вектор – «отречение от себя и своего в литературе» и определил критика как «монаха, который своего не имеет», который будет «переваривать, перекаливать, переплавливатьчужое».

Подлинно профессиональная критика должна вызывать интерес к книге, азарт чтения (англ. the excitement of reading). Однако часто и этого не происходит: читатель-библиоскоп вскользь пробегает взглядом по восторженной рецензии и откладывает в сторону с мыслями о её «явной субъективности», «выраженной тенденциозности» и «скорее всего заказном происхождении». Иначе говоря, читатель видит в критике неубедительного, некомпетентного либо ангажированного субъекта.

Сегодня нам нужна не обличительная и не дидактическая, но апологетическая критика – занимающаяся рациональным обоснованием достоинств и недостатков отдельных произведений и литературного процесса в целом.

Апологетическая критика не тождественна комплиментарной – расточающей преувеличенные, необоснованные или вовсе незаслуженные похвалы. Славословие не есть апологетика, ибо оно автоматически отрицает онтологическую подлинность предмета речи – со всеми его естественными изъянами, живыми несовершенствами, возможными недостатками.

…Изучать же значит не корить и не хвалить, а восстановлять жизнь.Николай Фёдоров«Философия общего дела», 1906

Апологетическая критика – рациональная: она опирается на логику и прагматику; руководствуется общим разумом, а не личным чувством; использует сначала рациональные (лат. ad rem – «к делу») и лишь затем эмоциональные (лат. ad hominem – «кчеловеку») аргументы.

Апологетическая критика – утверждающая: произведение есть, оно существует и потому нуждается в оценке, как нуждается в имени новорождённый ребёнок; писатель вправе высказать то, что считает нужным, и так, как считает нужным.

Апологетическая критика – охранительная: она отстаивает свою позицию без разрушения чужой; оберегает идеи и смыслы произведения; защищает право текста на первородство во всей полноте его качеств, свойств, особенностей – положительных и отрицательных, явных и скрытых, главных и второстепенных, общих и частных.

Апологетическая критика – щедрая: она даёт, не отнимая; умеет не только говорить, но и слушать; приращивает смысл, а не выхолащивает его; раскрывает содержание текста, а не сводит к штампам; дарит писателю и читателю радость общения, а не отвращает их друг от друга.

Апологетическая критика – честная: она обращается непосредственно к тексту, лишь в нём черпает все основания и обоснования; не апеллирует к самой себе как истине в последней инстанции; решает исключительно профессиональные, а не посторонние задачи; работает с максимальной самоотдачей, не отвлекаясь на мелочное и побочное.

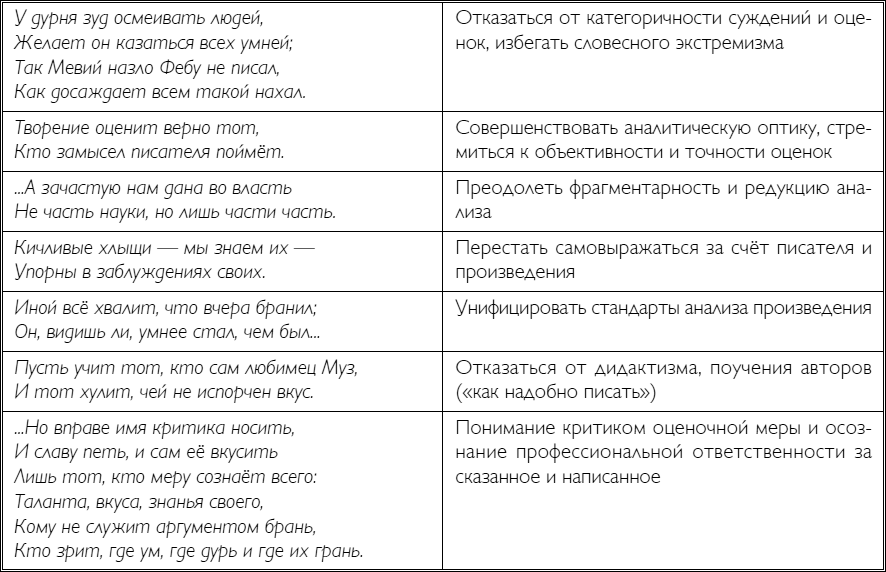

Любопытно и весьма показательно, что первоочередные задачи апологетической критики были сформулированы давным-давно – едва ли не в античности. Из более поздних, но не менее наглядных примеров приведём фрагменты написанного в 1709 году трактата Александра Поупа «Опыт о критике». Но не просто процитируем, а соотнесём с насущными задачами, стоящими перед литературной критикой на современном этапе.

Апологетическая критика – это приглашение к диалогу, поиск ответов на вопросы, преодоление пропасти непонимания, попытка приближения к истине, приверженность профессионализму.

И ещё, быть может, по аналогии с клятвой Гиппократа стоит разработать профессиональный кодекс литературного критика – на основе принципов профессиональной этики, с опорой на лучшие образцы русской литературно-критической мысли и утверждением моральной ответственности эксперта за свою деятельность.

Вот основные положения этого кодекса:

• не оскорблять автора хулой и бранью;

• не подменять аргументы – эмоциями, суждения – обвинениями, оценки – ярлыками;

• судить произведение строго, но непредвзято;

• выражать смыслы текста – а не самовыражаться через текст;

• любить литературу – а не себя в литературе.

Нам очень не хватает апологетической критики. Очень.

notes