Книга: Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры

Назад: Глава 11. Литературные таблетки. Библиотерапии в современном мире

Дальше: Часть III. Литературное творчество: зоны аномалий

Глава 12. Бойся книг, домой приходящих. О библиофобиях

Книги – вещь опасная…Карлос Мария Домингес «Бумажный дом»

Страх перед чтением преодолевается чтением.Даниэль Пеннак «Какроман»

Спросите у любого школьника: что такое книга, – и он без запинки выдаст какой-нибудь штамп вроде «Книга – источник знаний» или «Книга – лучший подарок». Вообще о книгах принято говорить комплиментарно – так предписано социальной нормой, так принято в цивилизованном обществе. Между тем, у Книги как всякого сакрального объекта имеются «тёмная сторона» и едва ли не самая длинная культурная «тень». Библиофилия зеркальна библиофобии, ибо всего, чему поклоняются, одновременно и боятся. Страх – неотъемлемая составляющая любого культа. При этом про библиофобии известно куда меньше, чем про библиофильство. К тому же, библиофилы сейчас в явном меньшинстве: прежде человек становился рабом книги, а нынче книга – рабыня человека (гл. 4, 5). А вот страхов, так или иначе связанных с книгами, немало, и экскурсия по ним столь же увлекательна, как путешествие по неизведанным местам.

«Древнейшая фабрика зла»

Вообще природа книгобоязни до сих пор изучена очень слабо, эта область человеческих страхов с полным основанием считается непонятной и даже странной, но официально занесена в список фобий, представленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Причём заметна тенденция роста таких страхов. Книгоманы постепенно уходят в прошлое книжной культуры, становятся архаическими фигурами, а книгофобы множат свои ряды.

Помимо книгобоязни как таковой, есть целый ряд отдельных её форм и разновидностей. Вот лишь некоторые, получившие самостоятельные определения:

• мифофобия – боязнь легенд, сказок;

• метрофобия – страх поэзии;

• яибофобия – боязнь палиндромов;

• папирофобия – боязнь бумаги;

• вербофобия (логофобия) – боязнь слов;

• гипомонстерескипедалофобия – страх перед чтением длинных слов.

Особо выделяется ридингфобия (или синдром Джексона) – страх непосредственно перед чтением. Здесь тоже немало вариантов: например, можно бояться самого процесса чтения, бояться не дочитать книгу до конца, бояться не понять смысл прочитанного (акрибофобия).

Причём, что интересно, книг боялись всегда – фактически с момента их появления. Существовал первичный, архетипический страх перед Книгой как материальной формой словесного искусства. Схваченные пером или застывшие в печатных буквах слова считались самыми опасными. Не случайно британский писатель и философ XIX века Томас Карлейль назвал искусство речи «древнейшей фабрикой зла».

Этот древний страх прорастает и в художественной литературе, и в кинематографе, и в фольклоре. «Страшилки» о «проклятых» книгах, после чтения которых люди попадают во всякие переделки, переживают несчастья, сходят с ума, кончают самоубийством. Захватывающие повествования о «книгах-уликах», разоблачающих жестокие преступления. Леденящие душу истории о «книгах-убийцах», несущих ужас, страдания, смерть.

«Чернокнижник», «Девятые врата», «Книга мёртвых», «Книга Илая», «В пасти безумия», «Роковое число 23»… Скарлетт Томас «Наваждение Люмаса», Карлос Руис Сафон «Игра ангела», Марчелло Симони «Продавец проклятых книг», Эмилио Кальдерон «Карта творца», Макс Фрай «Книга Огненных страниц», Чак Паланик «Колыбельная»… Устойчивый образ, повторяющийся мотив, бродячий сюжет.

Книга часто становится центром детективных расследований («Сборщиккостей» Джеффри Дивера, «Книга-убийца» Рекса Стаута), мистических приключений («Бесконечная история» Михаэля Энде, «Чернильное сердце» Корнелии Функе) и фантастических метаморфоз («Орден Святого Бестселлера» Генри Лайона Олди).

Страх изживается смехом – и боязнь книг подчас становится объектом пародий. Так, ещё в рассказе Гилберта Честертона «Проклятая книга» (1933) загадочный фолиант, по слухам, приносящий смерть всякому, кто его раскроет, оказывается просто-напросто переплётом с чистыми страницами.

Сегодня насмешки над книжными страхами просочились в интернет: по просторам Сети разгуливают шуточные мемы вроде «Книга-убийца найдёт каждого» (комикс с книгой, пожирающей лицо читательницы).

…Когда-то, давным-давно, в глубине души я боялся заблудиться в лабиринте стеллажей книгохранилища, боялся, что меня не заметят в тёмном углу читального зала и запрут на всю ночь, боялся седовласую старушку библиотекаршу в пенсне и с почти беззубым ртом; она всегда больно щипалась и шикала на нас, детей, когда мы забывали, где находимся, и начинали разговаривать слишком громко. И, конечно же, я панически боялся Библиотечную полицию…Стивен Кинг«Библиотечная полиция», 1990

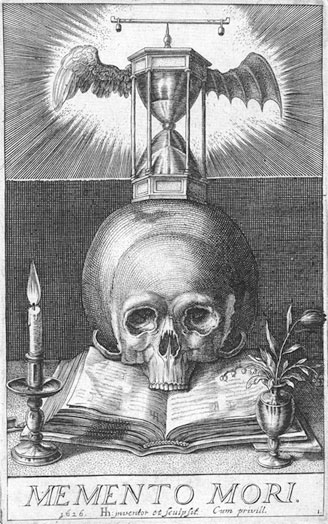

А ещё Книга – один из символов бренности бытия и напоминание о неминуемой смерти. В таком образе она присутствует в особом жанре барочного аллегорического натюрморта – ванитас (лат. vanitas – букв, «суета, тщеславие» ← vanus – пустой, эфемерный, бренный), композиционным центром которого является человеческий череп. Термин происходит от библейского стиха: «Vanitas vanitatum et omnia vanitas» («Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – всё суета!», Еккл. 1:2). Такой натюрморт-ребус состоит из символов хрупкости и быстротечности жизни, эфемерности роскоши и удовольствий. Наряду с картой и писчим пером, книга здесь символизирует науки и знания. Притом, понятно, сами книги не были символом бренности – «суетой сует» считалось их бездумное коллекционирование (библиомания).

X. Хондиус. Ванитас (1628)

Р. Робинсон. Ванитас (1688)

X. Хондиус. Ванитас (1616)

И. Шейхцер. Ванитас (1731)

Запомним логическую цепочку – «книга и смерть», чтобы вернуться к ней в конце этой главы, а пока рассмотрим причины, обстоятельства и различные формы библиофобий.

Взвейтесь кострами, библионочи!

Самый простой и вполне объяснимый страх книг – социальный. Библиофобия, порождаемая реалиями эпохи, мотивированная общественными идеалами, целями и ценностями. Такая книгобоязнь всегда реконструируется из массового сознания и фиксируется в документах.

«Повести о мучениках, врагами истины лживо составленные, дабы обесславить Христовых мучеников и слышащих привести к неверию, повелеваем не обнародовать в церквах, но предавать оные огню» (из постановления Шестого Вселенского собора, 680 год).

«Если кто будет еретическое писание у себя держать, и волхованию его веровать, со всеми еретиками да будет проклят, а книги те на голове его сжечь» (из «Кормчей книги», 1284 год).

Многие акты сожжения книг были самыми настоящими казнями с соответствующим антуражем: палач с подручными, тревожная барабанная дробь, возложение «приговорённых» в центр «еретического круга», их разрывание либо разрубание и лишь затем уже предание огню.

Вот как описывал книжное аутодафе, присутствовавший на одном из них Иоганн Вольфганг Гёте: «Право же, трудно представить себе что-нибудь страшнее расправы над неодушевлённым предметом. Кипы книг лопались в огне, их ворошили каминными щипцами и продвигали в пламя. Потом обгорелые листы стали взлетать на воздух, и толпа жадно ловила их».

Тонкое поэтическое чутьё позволило Гёте выделить знаковую деталь страшного ритуала: более всего здесь ужасает отождествление Книги и Человека, вещи и тела. Библиоказни и прочие кары – сечение розгами, ссылка в монастыри – не только не отрицали, но, напротив, подчёркивали сакральность Книги, акцентировали её культовый статус. А ещё – всякий раз обнажали незаметный в повседневности страх перед Книгой как априорное свойство всего сакрального.

Г. Доре «Сожжение Александрийской Библиотеки» (1866)

Сожжение местнических книг 12 января 1682 г. Гравюра XIX в.

…Поведение книг, как и поступки людей, должно быть предметом самого пристального и попечительного надзора церкви и государства и соответственно с этим их должно подвергать, как преступников, аресту, заточению и самому строгому суду: ибо книгу нельзя считать неодушевлённой вещью…Ажон Мильтон«Ареопагитика», 1644

Точно так же язычникам «полагалось» трепетать перед идолами, христианам – перед иконами, гражданам тоталитарных государств – перед портретами вождей. По свидетельству Иоанна Златоуста, в IV веке некоторые люди носили на шее древние рукописи как обереги. Книга – икона Культуры, и огонь не уничтожает, но лишь ярче освещает её священность. В онтологическом смысле бросить книгу в костёр – то же самое, что торжественно заключить её в золотой оклад или воздвигнуть ей памятник.

На протяжении долгих веков книги отстаивали своё первородное право повелевать человеческими умами, вершить судьбы, творить чудеса. Иногда ценой усекновения отдельных глав, а часто и ценою всей жизни. Значительная часть Истории Книги – это история отношений бумаги и огня.

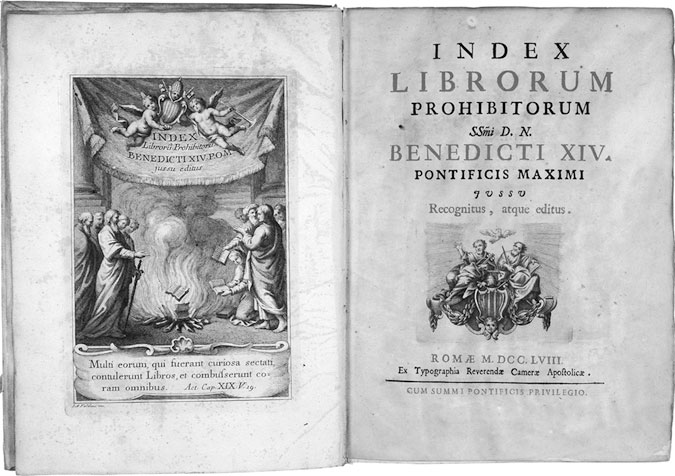

Индекс запрещённых книг папы Бенедикта XIV (1759)

Одно из самых страшных слов в лексиконе мировой культуры – библиоклазм. Одно из величайших жертвоприношений – сожжение книг.

Книги уничтожали и насильно предавали забвению, потому что они кричали голосами пророков и еретиков, угрожали научными открытиями и политическими переворотами, смеялись и рыдали над нами. Среди книг есть умные и глупые, талантливые и бездарные, значительные и ничтожные – но всегда находятся такие, которых боятся. Причём вовсе не важно, какой именно страх: этический, политический, религиозный. Ведь как знать, что скажут потомки о запрещённых ныне книгах и какие книги будут запрещены в будущем.

Каждая эпоха имеет свой Index librorum (лат. «список запрещённых книг»), чем подтверждает любопытный парадокс: со временем утрачивая сакральность, Книга не утрачивает метафизичность – сохраняет свои ирреальные свойства и магические функции. Как раньше, так и сейчас Книгу демонизируют, возникают новые обстоятельства для книгоненавистничества, вспыхивают новые библиокостры. Вот лишь несколько выдающихся фактов последних лет.

1995 год – священником Олегом Стеняевым преданы огню сочинения Льва Толстого, Николая Рериха, Владимира Соловьёва, Сергия Булгакова, Павла Флоренского.

1998 – сожжены несколько экземпляров книг известных православных богословов XX века: Александра Шмемана, Иоанна Мейендорфа, Николая Афанасьева, Александра Меня.

2002 – членами молодёжного движения «Идущие вместе» перед зданием Большого театра установлен муляж унитаза, в котором сожжены специально отпечатанные брошюры с фрагментами произведений Владимира Сорокина.

2006 – министерство культуры Египта потребовало сжечь шесть тысяч томов классика арабской поэзии Абу Наваса «за гомоэротизм». В том же году немецкие неонацисты жгли «Дневник Анны Франк», а члены итальянской партии «Национальный альянс» – «Код да Винчи» Дэна Брауна.

2007 – участниками Союза Православных Хоругвеносцев отправлены на костёр экземпляры романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти».

2008 – теми же деятелями вновь брошены в огонь сочинения Сорокина, а также Эдварда Радзинского и Владимира Соловьёва.

2011 – акции публичного сожжения «Зелёной книги» Муаммара Каддафи перед посольством Ливии в Каире и посольством США в Лондоне.

2012 – монахи Троице-Сергиевой Лавры запалили костёр из двух тысяч экземпляров книги Алексея Осипова «Посмертная жизнь» как «не соответствующей основам православной веры».

2013 – белорусским блогером Евгением Липковичем организовано аутодафе книг Николая Чергинца, председателя Союза писателей и Совета по нравственности Белоруссии.

2014 – белорусскими интернет-активистами по инициативе того же Липковича преданы огню книги Сергея Лукьяненко за «антимайдановские высказывания» и «навязывание ложных ценностей».

Случаются и форменные казусы. Например, летом 2015 года в одном из новосибирских детских лагерей разожгли «прощальный костёр» из ненужных библиотеке книг. Причём заметим: даже в такой ситуации процесс сожжения был обставлен как некий ритуал, пусть нелепый и кощунственный, но особый акт. В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне библиоклазм был устроен из книг… о советских солдатах.

Кто не содрогнётся перед столь нечестивым всесожжением, где проливаемую кровь заменяют чернила, где тлеющие угли потрескивающего пергамента орошаются этой кровью, где столько тысяч невинных, не осквернивших свои уста ни единой ложью, истребляет всепожирающее пламя, где столько сокровищ вечной истины беспощадный огонь превращает в дымящийся пепел?Ричард де Бери«Филобиблон», 1345

Если обобщить и осмыслить эти и подобные факты в комплексе – вырисовывается средневековая картина в постиндустриальных декорациях. Сейчас точно так же, как и пятьсот лет назад, мы делим книги на безобидные и опасные, несущие благо и таящие угрозу. Для популяризации одних проводятся «библионочи» и «библиокроссы» (гл. 7), для нейтрализации других создаются спецкомиссии и экспертные советы.

При этом природа социальной библиофобии неизменна: боязнь какой-либо информации переносится на книгу как информационный носитель. Здесь книгобоязнь сопрягается с другими страхами: гнозиофобией (боязнью знания), идеофобией (боязнью идей), фронемофобией (боязнью мышления, рассуждения). Не случайно писатель Милорад Павич определил книгу как «ум в картинках».

Насилие над Колобком

Впрочем, нынешние властители от культуры всё же чаще не жгут книги, а просто «жгут», выражаясь современным сленгом. Ведут себя неадекватно и зачастую глупо. Грозного инквизитора сменил воинствующий чиновник, одержимый манией даже не легендарного цензора Бенкендорфа, а – берите выше! – императора Франца, автора указа 1806 года о государственном управлении писателями, согласно которому запрещались любовные романы, романы о привидениях, разбойниках, рыцарях и гениях.

Не дремлет и бдительная «общественность», пристально наблюдающая за деятельностью издательств и библиотек. Формируются чёрные списки и стоп-листы, куда попадают неугодные, вызывающие опасение книги. Ужесточается фильтрация изданий, поступающих в публичные библиотеки. Вот, опять же, лишь несколько ярких и показательных инцидентов последних лет.

Некая инициативная группа опубликовала в газете «Частный корреспондент» открытое письмо издательству «Эксмо» с недоумением по поводу выпуска книжных серий «Сталинист», «Сталинский ренессанс» и «Загадка 1937 года».

В Барнаульской центральной библиотеке отказались от беллетристических серий «Баттерфляй» и «Шарм». Губернатор раскритиковал запланированный для закупки перечень литературы, пригрозил сотрудникам штрафами и призвал глав сельских администраций лично отсматривать книжные списки.

Затем в Ставропольском крае разгорелся скандал с изъятием книг из шести школьных библиотек, причём в числе «несовместимых с задачами образовательного процесса» оказался целый ряд зарубежных детективов и произведений отечественной фантастики, а также некоторые «мистические» тексты Набокова и «хулиганские» стихи Есенина.

Прокуратура Кемеровской области назвала аудиокниги со сказками Мамина-Сибиряка «информацией, наносящей вред здоровью детей и их нравственному развитию». Прокуратура города Златоуста Челябинской области запретила читать детям до 12 лет повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце», обнаруженную ревизорами в библиотеке летнего лагеря. Проверка была вызвана дракой подростков, вследствие которой был зафиксирован тяжкий вред здоровью.

Ф. Ропс «Библиотекарь» (1880)

Наконец, в прессе прошло (неподтверждённое затем) сообщение о том, что из библиотек Иркутской области изъяли ряд произведений детской классики из-за «вредоносной информации» со ссылкой на закон об информационной защите детей. Впечатляет абсурдная конкретика претензий. Так, «Сказку о Золотом Петушке» сочли опасной из-за сцен убийства Додона Петушком. «Ивана Царевича и Серого волка» забраковали из-за сцен воровства коня и похищения Елены Прекрасной. «Колобок» попал в опалу за физическое насилие над главным героем. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» обвинили в подстрекательстве к бродяжничеству. В «Карлсоне» усмотрели неуважение к родителям.

Здесь живо вспоминается гневный комментарий Н. К. Крупской, прочитавшей «Крокодила» К. Чуковского: «Герой, дарующий свободу народу, чтобы выкупить Лялю, это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдет для ребёнка!» Как видим, риторика современных чиновников мало отличается от риторики советских идеологов – меняется лишь ракурс: там – политика, тут – мораль.

Логика подобных претензий универсальна и применима абсолютно к любому тексту, поскольку каждая эпоха создаёт свои жупелы и находит новые источники страхов. В такой логике «Анна Каренина» – пропаганда суицида; «Герой нашего времени» – пособие по киднепингу; «Преступление и наказание» – инструкция по уничтожению лиц пожилого возраста; «Дубровский» – апология организованной преступности; «Отцы и дети» – угроза семейным ценностям; «Крейцерова соната» – дискредитация супружеских отношений; «Лёгкое дыхание» – реклама ранних половых связей и развращения несовершеннолетних…

Самое показательное в сообщениях подобного рода – регулярность и иррациональность их появления. Они часто не имеют установленного источника, не подтверждаются официально, существуют на уровне слухов и легенд. Именно так распространяются фобии, что и требовалось доказать.

Однако не всё так просто, и на фоне откровенного идиотизма иногда проступает правота протестующих и запрещающих. Например, в раскритикованных заказах для упомянутой барнаульской библиотеки встречались явно бросовые наименования вроде «Гарем шоколадного зайки» или «Мороженое для горячей штучки».

Есть книжки и поопаснее – из них формируется «Федеральный список экстремистских материалов», куда в настоящее время входят 1254 текста, с которыми можно ознакомиться в свободном интернет-доступе. Случаются и судебные преследования: например, по факту распространения нацистской книги Геббельса «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листах» было заведено уголовное дело по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды».

Проблема в том, что по многим книгам нет не только единства мнений, но ведётся такая война, что люди готовы жечь уже не книги, а друг друга. Американцы вот до сих пор никак не определятся со статусом романов «Хижина дяди Тома» и «Убить пересмешника». Индусы продолжают яростно спорить об этическом аспекте книги «Индуисты: альтернативная история». Мусульмане разных стран не могут успокоиться по поводу «Сатанинских стихов» Салмана Рушди. Ожесточённую полемику у европейцев вызвали такие современные произведения для детей и подростков, как «Шутовской колпак» Дарьи Вильке (один из героев – юноша-гомосексуалист), «Скажи, Красная Шапочка» Терезы Ханики (проблема педофилии), «С кем бы побегать» Давида Гроссмана (обвинение в порнографии), «Самые добрые в мире» Ульфа Нильсона (тема смерти и похорон).

Наконец, особым пунктом идут книги, заключающие концепцию т. н. «троянского обучения» – выгодного учителю и бесполезного или даже опасного для ученика. Об этом у нас пока несправедливо мало говорят и пишут [l 1], зато в изобилии выпускают издания по пикапингу и «стервологии», сомнительным диетам и оккультным практикам. А ведь таких книг, зачастую содержащих ложную и вредную информацию, действительно следует бояться.

Здесь уместна криминальная метафора: книги-воры, книги-мошенники, книги-террористы, книги-насильники… Читатель – жертва, потерпевший либо свидетель, а то и соучастник. Как справедливо заметил Кирилл Воробьёв в провокационно-эпатажном романе «Поэма тождества» (который тоже хотели запретить), «некоторые книги похожи на самогон. Они медленно капают из змеевика и неторопливо убивают читателя».

Байронисты и толкинисты

Борцы с Колобком и Карлсоном, конечно, одиозны и смешны, но природа их поведения не так примитивна, как кажется. С одной стороны, образчики глупости, косности, буквализма. С другой стороны, есть масса достоверных примеров неподдельного ужаса перед книгами, а также трагедий и преступлений, в которых они виновны.

Скажем, многим девушкам знаком страх родов, но немногие сознаются в том, что страх этот отчётливо сформировался после чтения «Анны Карениной». Роман Гёте «Страдания юного Вертера» вызвал волну самоубийств, в суицидологии появился даже специальный термин «эффект Вертера», в социальную психологию вошло понятие «феномен Вертера» (Дэвид Филипс).

Аналогичное воздействие на читателей, только в гораздо меньших масштабах оказывала «Бедная Лиза» Карамзина. История Раскольникова вполне способна разжечь не литературную, а самую настоящую ненависть к жадным бессердечным старухам. Немало очарованных «Мастером и Маргаритой» подвергали себя рискованным оккультным экспериментам. Роман Мэтью Перла «Дантов клуб» всерьёз считают инструкцией для маньяков.

Насколько мне известно, нынешние читатели по большей части вычитывают из повестей сюжет. Затем иные вздыхают по описанной там жизни. Не стану отрицать, при этом душа может впасть в самые неожиданные состояния.Акутагава Рюноскэ«Читатели прозы», 1927

Разумеется, из любой книги при желании можно вычитать что угодно, всякое произведение может стать опасным у опасного читателя. Например, общеизвестно, что роман «Над пропастью во ржи» был настольной книгой убийцы Джона Леннона и покушавшегося на жизнь Рональда Рейгана, а знаменитый канадский маньяк Пол Бернардо был поклонником «Американского психопата» Брега Истона Эллиса.

Короче, примеров самых разных тьма, но очевидно одно: библиофобов типа грибоедовского Фамусова страшит не сама книга как носитель какой-либо информации и даже не сама информация как таковая, а её вирусная, «заразительная» природа. Это интуитивно ощущалось и пятьдесят, и пятьсот лет назад – задолго до появления теории мемов как единиц культурной информации, распространяемых путём воспроизведения и самокопирования в человеческом сознании. Такую книгобоязнь можно считать разновидностью патофобии – страха болезней. Причём неважно, слышится в шелесте страниц ангельский шёпот или бесовский бубнёж – значима сама энергетика текста, показательна сила его воздействия на читателя.

Pro captu lectoris habent sua fata libelli. Дословно: «От восприятия читателя получают книги свои судьбы». Это известное латинское изречение можно перефразировать так: «От восприятия книг получает читатель свою судьбу». Прочитанное в большей либо меньшей степени, но влияет на наши мысли, чувства, поступки. Судьба – архетипический объект боязни. Как говорится, от судьбы никуда не уйдёшь.

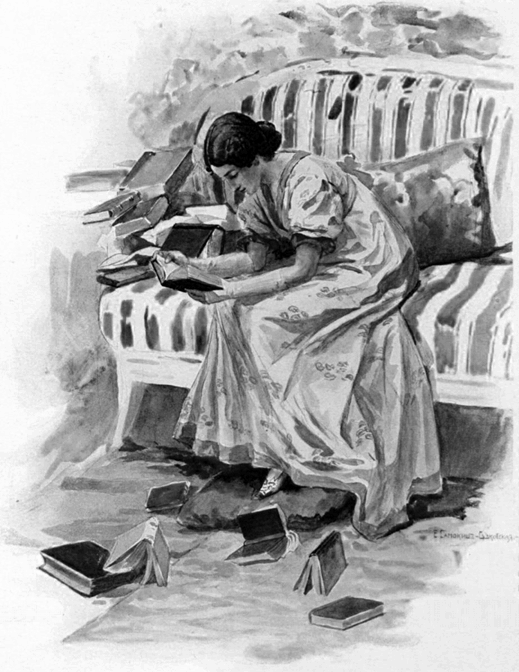

Е. П. Самокиш-Судковская. «Татьяна Ларина» (1899)

Помимо социальных, есть также психологические предпосылки библиофобий.

Моделирование жизни по книжным лекалам, жизнестроительство по идеям и сюжетам художественных произведений получило название литературного (плагиативного, цитатного) поведения. Наиболее заметные феномены имеют самостоятельные названия (отыменные слова): донкихотство, гамлетизм, вертеризм, байронизм, жорж-сандизм, толкинизм…

Явный и поверхностный уровень цитатного поведения – механическое подражание персонажам: копирование их действий, манер, высказываний. Скрытый, глубинный уровень – присвоение читателем убеждений, принципов, установок литературных героев. Цитатное поведение уподобляет читателя актёру, который разыгрывает литературное произведение в декорациях реальной действительности.

При этом, вопреки расхожему мнению, книга не меняет жизнь читателя – книга её формирует. Проектирует судьбу, намечает контуры бытия. Зачастую мы сами не сознаём, как чтение становится руководством к действию, пусковым механизмом жизненных программ. Так было всегда – что в период рукописных книг, что в эпоху Гутенберга. Так есть и сейчас, в цифровую эру. Архетипичность цитатного поведения подтверждается описанным ещё у Плутарха самоубийством Катона Утического после прочтения диалога Платона «Федр», в котором изображается смерть Сократа.

Вообще, как ни парадоксально, демонизация книги и «вред» чтения – один из сквозных мотивов всей мировой литературы. В «Божественной комедии» (исповедь Франчески да Римини) светское чтение выступает источником греховного соблазна. В «Дон Кихоте» разоблачается внушаемая книгами иллюзорность представлений о мире, главный герой выводится жертвой чтения рыцарских романов.

Г. Доре «Дон Кихот» (1863)

В ключевом диалоге Гамлета с Полонием возникает образ книги как источника ложного знания. В «Госпоже Бовари» обличается «порча» читателя литературой, утрата человеком самоидентификации из-за подражания книжным персонажам. Не случайно Владимир Набоков назвал этот роман «библией плохого читателя». Названия новелл Теофиля Готье «Онуфриус, или Фантастические злоключения почитателя Гофмана» и Александра Клушина «Вертеровы чувствования, или Несчастный М-в» говорят сами за себя. Наконец, нельзя не вспомнить пушкинскую Татьяну, что «влюблялася в обманы и Ричардсона, и Руссо».

Цитатное поведение приводит героя повести Михаила Сушкова «Российский Вертер» к суициду, героиню рассказа Сергея Победоносцева «Милочка» – к супружеской измене, героя новеллы Грации Деледды «Заблуждение» – к замыслу убийства, героиню романа Джейн Остен «Нортенгерское аббатство» – к жизненному фиаско, героя «Романа в двух письмах» Ореста Сомова – кложному самоотождествлению с гением, а героя очерков Глеба Успенского «Нравы Растеряевой улицы» – вообще к утрате жизнеспособности…

Копирование судьбы по книжным образцам – один из ведущих лейтмотивов творчества Чехова. Цитатным поведением мотивируются и меркантилизм в «Загадочной натуре», и бредовые фантазии в «Верочке», и нелепость судьбы в «Дуэли», и побег детей из дому в рассказе «Мальчики», и мучительные переживания Иванова в одноимённой пьесе. А герой чеховского рассказа «Чтение» так и вовсе двинулся умом на почве ридингфобии.

Разговор о пагубном, тлетворном, развращающем влиянии готовых литературных формул и книжных рецептов ведётся на протяжении последних трёх веков: Монтенем в «Опытах», Фонвизиным в «Чистосердечном признании», Достоевским в «Записках из подполья», Канетти в «Ослеплении»…

То же самое – в философии постмодернизма: идеи «власти литературы», «репрессивного воздействия» чтения, утраты читателем «всякой самотождественности» (Ролан Барт); «сопротивления тексту» и «бунта против литературы» (Юлия Кристева); «аморальности и агрессии великой литературы» (Камилла Палья); идея «книги – тюрьмы знаний» (Морис Бланшо). Книга как носитель текста, «вместилище» литературы – орудие социального насилия, инструмент «кастрации» и порабощения читательского сознания.

Цитатное поведение становится истоком и стимулом поведения порочного, преступного, противного самой человеческой природе. Художественное осмысление этого тезиса – в «Уроке непослушания» Арру-Виньо, «Приключении как у Достоевского» Айзенрайха, «Людском клейме» Рота, «Рассказе лектора» Хайнса, «Кыси» Толстой, «Сонечке» Улицкой, «Библиотекаре» Елизарова, «ГенАциде» Бенигсена. И даже в романе Акунина «Пелагея и чёрный монах».

Юмористическая подача того же мотива – в «Сказе про Федота-стрельца…» Леонида Филатова: «У неё в уму разброд, / У неё от книжек мысли / Стали задом наперёд. / Начиталася Дюма – / Вот и сбрендила с ума!» А предел цитатного поведения – в романе Павла Крусанова «Мёртвый язык»: актёры т. н. «реального театра» не играют, а по-настоящему воплощают книжных персонажей и умирают, если это положено по роли.

Наша память, наш опыт с его провалами, тропы и метафоры наших чувственных ассоциаций достаются ей [книге] в обладание бесконтрольное и хищное. И до чего разнообразны её военные уловки и хитрости её хозяйничанья. Демон чтения вырвался из глубин культуры-опустошительницы.Осип Мандельштам«Читая Палласа», 1930

Литературное поведение вместе с сопутствующими ему страхами – регулярно воспроизводимая культурная модель. Сначала «Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит», потом читатель выстраивает свою жизнь по канонам автора этих строк и других классиков Золотого, а позднее – Серебряного века. На руинах последнего вырастают литературные капища из героико-монументальных глыб соцреализма с идолами горьковских, шолоховских, фадеевских персонажей. Затем очаровывались дивными мирами Ефремова, Беляева, Стругацких и других апостолов фантастики, которую потеснила её сводная сестра фэнтези – и читатели оказались в сладком плену «Властелина колец». Это совпало с началом 90-х и параллельным появлением литературного глянца. И пока романтические юноши рядились в орков да хоббитов, практичные девушки строили свою судьбу по рецептам «Дневника Бриджит Джонс» и «Секса в большом городе».

Сегодняшний читатель волен строить и сверять свою жизнь практически по любому литературному формату. Но вот что интересно: заимствуются и копируются нынче преимущественно декоративные атрибуты вроде «кибер-очков», «эльфийских ушек» или, на худой конец, сумки «Louis Vuitton». Ну, правда, невозможно ведь всерьёз «делать жизнь» с гоблинов или киборгов!

Если «Властелин колец» похож на ветрянку, то «Как закалялась сталь» – на хроническое заболевание с необратимыми последствиями. Иначе откуда эта устойчивая риторика неприятия советской литературы? Не просто презрение к пафосу Островского, «кондовости» Серафимовича, «скукотище» Шолохова – но именно враждебность, даже агрессия.

Современный (особенно молодой) читатель видит, как сложились человеческие судьбы, отлитые по образцам советских текстов, и ему становится по-сартровски тошно и – немного страшновато. Ведь наигравшись, например, в «поттериану», мы беспечно задвинем её на дальнюю полку мировой библиотеки и не станем хранить галстук Гриффиндора в чемодане на антресолях, как хранились пионерские галстуки. Хранились теми, у кого роман с литературой оказался длиною в жизнь…

Ф. Гойя «Вот это называется читать» (1799)

Да, советские книги обладали едва ли не большей властью, чем советские вожди. Ибо вожди жили в публичном пространстве страны и были отделены от простых смертных высокими трибунами, а книги жили в приватном пространстве дома и давались простым смертным лично в руки. Вожди апеллировали к толпам – книги обращались к людям.

Однако за этой иллюзорной близостью всегда – и теперь, и прежде – скрывается невысказанная, подспудная боязнь «жизненной правки» в результате «литературного вмешательства». Легко и незаметно совершая таинство перевоплощения читателя, проповедуя, предрекая и пророчествуя, книга активирует глубоко запрятанный магический страх – какой возникает перед колдуном, ясновидцем, предсказателем. И вовсе неважно, что байронизм порождал разочарованных романтиков, а толкинизм плодит очарованных инфантилов. Важно, что и для тех, и для других книга – магический предмет, способный превратить жизнь в роман или, наоборот, сделать вымышленное всамделишным.

Любой художественный текст – это возможный, ожидаемый, а часто и уже «запущенный в производство» жизненный сценарий. Фабула всякого талантливого произведения – пунктир реальной читательской судьбы. В каждом сюжетном повороте мы бессознательно, но безошибочно угадываем свою персональную историю. И даже совсем чуждый нам персонаж есть не что иное, как наша непроявленная фотография.

Книги на диете

«Как можно дышать без дуновения мира, который струится из книг?» – удивлялся в своё время Стефан Цвейг. Нынче дуновение усилилось до смерча. Современность явила новую причину библиофобий: переизбыток, хаотичность и неподконтрольность информации. Так что книгобоязнь – это ещё и защитно-компенсаторная реакция. Здесь очередной парадокс: при изобилии и разнообразии литературных жанров, форматов, стилей, направлений сегодняшнее общество гораздо менее «книжное», чем два века назад.

Однако находится и немало способов защиты от книжных страхов подобного рода.

Чересчур большой объём, «многа букаф»? Роскошные телеса классической литературы можно впихнуть в маломерные одёжки «кратких пересказов» (клифф ноут – гл. 15) либо урезать инфантильной манерой чтения – пропуском описаний природы, пространных рассуждений и скучных подробностей. Если прежде это считалось детским грехом, то теперь преподносится как рациональное и практичное читательское поведение, функциональный и оправданный подход. Попробуйте прочитать таким образом «Замок» Кафки – экзистенциальный ужас исчезнет напрочь, останется лишь занимательный сюжет.

В нехудожественных книгах – читать только предисловия. Кстати, это ещё одна новая тенденция, прежде как раз предисловия чаще нетерпеливо пропускали, пробираясь к основному содержанию.

Слишком много книг? И это поправимо – надо только умножить формальные критерии отбора и ужесточить оценочные фильтры. Одну книгу назвать «слишком нудной», другую «безнадёжно устаревшей», третью «написанной по заказу», четвёртую «аморальной» либо «ханжеской». В чистом остатке будут сущие крохи! В обществе сверхпотребления читатель – тот же покупатель, который, как известно, «всегда прав».

А что делать не с отдельными книгами, но литературой в целом? И тут тоже есть выход. Литературу можно вообразить пинатой – детской игрушкой с конфетами внутри, которую надо разбивать. Щедро высыпающиеся произведения сортируем по жанрам и форматам, отделяя приторные леденцы «беллетристики» от фигурного печенья «фэнтези» и элитного шоколада «интеллектуальной прозы». Так поступают издатели. Дальше дело за читателями, которые сортируют книги уже по вкусовому принципу: кто достаёт Шишкина, кто Донцову, а затем все спорят, какая конфетка лучше – «Мишка» или «Золотой петушок».

Книг всё равно много? Количественный страх отступает перед соревновательностью. Социальные сети книголюбов постоянно проводят конкурсы «кто сколько прочитал за неделю / месяц / год», «у кого больше поисковых интернет-запросов по таким-то изданиям», «кто оставил больше всех отзывов о прочитанном» и т. п. Появилось новомодное слово – бестридер, лучший книгочей, самый активный читатель. Фобии уничтожаются цифрами.

На писателей тоже есть управа. Угнетает их авторитет? Пугает их «избыточное» присутствие в книгах? Эта проблема решается нарушением субординации и частичным присвоением авторских компетенций.

Современного читателя уже не устраивает роль анонимного слуги литпроцесса – он стремится если не возвыситься над писателем, то хотя бы стать с ним вровень. Можно направить писателю персональные претензии по качеству и рекомендации по улучшению «творческого продукта», а при желании – выступить бета-ридером, редактором текста на доиздательском этапе. Бета-ридер становится бета-самцом литпроцесса. Этому весьма благоволит сама современная культура, организованная по принципу «горизонтальных коммуникаций».

Вообще, чего уж там скрывать: многие литераторы, сами того не сознавая, выбирают миссию борцов с ридингфобией, привлекая читателей в качестве соавторов, выкладывая тексты в интернет по мере написания, публикуя отдельные фрагменты и пересказы до выхода книг из печати (гл. 13). Всё это напоминает поведение заботливых родителей, которые мягко побуждают пугливых и робеющих детишек читать «хоть по страничке в день», специально не дочитывают до конца увлекательную книжку, проводят ознакомительные экскурсии по «страшным» местам вроде больницы. При такой заботе 500-страничный кирпич покажется пушинкой, сложнейший трактат – букварём, плотные ряды печатных строк – таблицей для проверки зрения.

Сложнее позиция издателя: нередко он искусственно утолщает книгу за счёт крупного шрифта и рыхлой бумаги, полагая, что в таком виде книгу скорее купят (вроде как «не зря уплочено»). Но многие читатели пугаются тучной книжной плоти, потому что всё большое подспудно кажется устрашающим. Обнаруживается ещё один парадокс: читателя настойчиво убеждают, что ему нравятся полненькие, но читательский глаз всё равно косит на худеньких. Хотя толстую книжку можно посадить на диету – читая медленно и понемногу; или сымитировать похудение – читая выборочно (см. выше); или вообще сделать липосакцию – не дочитывая до конца.

Как-то чересчур охотно предоставляют у нас писателю играть роль вьючного животного, обязанности нести бремя всевозможных ответственностей. Но сдаётся, что недалеко то время, когда для читателя само собой выяснится, что добрая половина этого бремени должна пасть и на него.M.E. Салтыков-Щедрин. «Современная идиллия», 1877

При этом мы начинаем забывать, что, помимо ответственности за написанное, есть ответственность за прочитанное. А ответственность – это тоже страх и риск. Но кто сейчас думает о таком всерьёз, тем более применительно к чтению? Здесь ридингфобия становится уже социальной метафорой, название психофизического недуга становится образной характеристикой сегодняшней социокультурной ситуации.

Замкнутый круг чтения

Страх перед книгами имеет множественную природу. И куда сильнее внешней формы может пугать внутреннее наполнение – сам текст хоть на бумаге, хоть на экране. Чёрное на белом, которое требуется принять в себя и пропустить через себя.

Чёрное на белом… Не потому ли интернет так активно экспериментирует с цветом шрифта и фоном страниц, словно стараясь уйти от привычного, узнаваемого, традиционного вида книги? Читать цветной текст на цветном фоне неудобно, зато нестрашно.

Ещё нестрашно читать текст подвижный и управляемый. Так выявляется важный момент для понимания библиофобий новейшего времени – визуальность и динамичность современных культурных форм. Изображение довлеет над текстом, просмотр предпочтительнее прочтения. Нынешний потребитель требует «движухи» от всех продуктов без исключения. На экране ноутбука и букридера, в сетевой прессе и соцсетях, на сайтах и форумах – везде текст способен перемещаться, обновляться, прирастать, трансформироваться, дробиться на части, менять конфигурацию. Текст делается текучим и протеичным, приобретает свойства клипа. Тогда как в традиционной (бумажной) книге он выглядит статичным, застывшим, окаменелым.

Бумажная книга – единственный продукт, в котором текст ещё сохраняет онтологическую цельность и неделимость, сопротивляется фрагментации. Читая печатный текст, мы вынуждены принимать его правила, подчиняться его принципам. А игра по чужим правилам часто вызывает тревогу, неуверенность, в пределе – опять же страх. Привлекательность ридера не только в том, что он подогнан под интерфейс, но и в том, что он управляем. При всём внешнем сходстве листать и скроллить – совершенно разные действия. Разные и технологически, и онтологически.

Читатель книг, и я хотел найти

Мой тихий рай в покорности сознанья,

Я их любил, те странные пути,

Где нет надежд и нет воспоминанья.

Неутомимо плыть ручьями строк,

В проливы глав вступать нетерпеливо,

И наблюдать, как пенится поток,

И слушать гул идущего прилива!

Но вечером… О, как она страшна,

Ночная тень за шкафом, за киотом,

И маятник, недвижный, как луна,

Что светит над мерцающим болотом!Николай Гумилёв. «Читатель книг», 1909

Букридер органично встраивается в один ряд с мобильным телефоном, планшетом, ноутбуком и прочими гаджетами, а бумажная книга продолжает оставаться предметом, единичным и уникальным в своём роде. Ридер можно модернизировать, а книга уже не эволюционирует, появляются лишь новые её форматы (гл. l). И всё незаметно, но последовательно идёт к тому, что традиционная книга превращается в этакую «древнюю штуковину», «культурный рудимент», «странный артефакт», прикасаться к которым становится всё более проблематично, дискомфортно и… боязно.

Нынешние школьники уже не очень хорошо понимают, как надо использовать библиографический аппарат издания, какую информацию можно извлечь из выходных данных. Механически переворачивают листы, не догадываясь, что для поиска нужной страницы существует оглавление. Утрачиваются инструментальные навыки пользования книгой.

Но это ещё ничего. Гораздо хуже утрата подлинности бытия. При встрече с чем-то по-настоящему проблемным и явно неоднозначным у многих сегодняшних читателей начинается нечто вроде кессонной болезни водолазов при погружении на большую глубину. За последнее время мы здорово нафейсбучились имитировать любые чувства и реакции.

Культурные складки – все, что могли, – разгладились. Философы из тех, кто ещё не вымер, горестно констатируют: большинство людей ещё думают, но уже не мыслят. А зачем, если можно пройти по электронной ссылке и получить готовое знание? Смысл вытесняется шумом. В такой ситуации наши отношения с литературой входят в зону тревожной неопределённости: читать «попсу» – стыдно, «высоколобую» прозу – скучно, «чернуху» – тошно. Круг чтения – понятие, уже давно не конвенциональное, а вкусовое.

Подстроить книги под себя – не можем, подстраиваться под них – не хотим. Из неприязни постепенно формируется боязнь. Всё меньше желающих соприкасаться с «кубическим куском горячей, дымящейся совести», как назвал книгу Пастернак.

В своём исходном, первоначальном виде чтение сейчас мало востребовано, оно постепенно становится маргинальной практикой и вытесняется сканирующим псевдочтением текстов типа пособий по карьерному росту, путеводителей по Гондурасу, руководств по выращиванию фиалок… В крайнем случае, чего-нибудь «про жизнь» и без «дурацкого вымысла»: мемуары, биографии, документальные очерки, журналистские расследования и прочий нон-фикшн. А самое простое – вообще ничего не читать и, значит, ничего не бояться. Предпочесть смыслам шумы.

PISA падает!

Сейчас прилагается масса самых разных усилий для популяризации чтения. Есть Русская ассоциация чтения (РАЧ), есть научные секции «Психология и педагогика чтения» при региональных отделениях Российского психологического общества, есть Русская школьная библиотечная ассоциация (РШБА) и другие профильные организации. Тратятся немалые средства для организации мобильных библиотек в общественном транспорте, на улицах и в парках, на проведение книжных ярмарок и общественных акций в поддержку чтения. Библиотекари готовы перевоплощаться в литературных персонажей, бежать библиокроссы и даже украшать автобусные остановки своими фотографиями (гл. 7). Но толку маловато. Почему?

Ещё одна причина читательских страхов – элементарное… неумение читать. Пока социологи и культурологи ищут социально-исторические объяснения кризиса книжной культуры, психологи и педагоги всё настойчивее говорят о росте функциональной неграмотности – неспособности воспринимать тексты для выполнения простейших интеллектуальных операций. По определению, принятому в 1990-е годы ЮНЕСКО, функционально неграмотным считается человек с заметно сниженным навыком чтения и письма, невосприимчивый к печатному слову, неспособный осмыслить простой короткий текст.

Мягкая форма функциональной неграмотности – т. н. «слабое чтение», пассивное и вынужденное. Слабыми читателями (англ. weak readers) чаще называют тех, кто просто не любит читать. Ридингфобия проявляется здесь в отвращении к письменному тексту.

Крайняя степень функциональной неграмотности – дислексия, невротическое нарушение способности к декодированию текста, стойкая невозможность овладеть навыками чтения. Тут уже ридингфобия с развёрнутой клинической картиной. Обобщённо её суть сводится к следующему. В идеальной ситуации читателю необходимо главным образом усилие воображения, чтобы адекватно и полноценно воспринимать текст. В патологической ситуации читателя страшит воображение усилия, необходимое ему для восприятия текста.

Кстати, обращали внимание, как читают некоторые пассажиры в общественном транспорте? Заметно шевелят губами, беззвучно проговаривая про себя текст. Это избыточная субвокализация – один из признаков несформированности инструментальных читательских навыков. При таком чтении неизбежны и весьма существенны информационные потери и недопонимание смысла.

Есть мнение специалистов о том, что печатная книга, обладая свойствами материальной вещи (бумага, страницы, объём), гармонизирует субвокализацию, а книга электронная, приближенная к виртуальному объекту, дисгармонизирует.

Качество (а не формальное умение) чтения проверяет Международная программа по оценке образовательных достижений (The Programme for International Student Assessment), более известная у нас под аббревиатурой PISA. В последние годы российские школьники демонстрируют крайне низкие результаты среди учащихся развитых стран. По данным PISA, Россия как читающая страна занимает лишь 33-е место в мире. В исследовательских отчётах всё чаще встречается смешная для русского слуха, но на самом деле устрашающая формулировка: «PISA падает». По разным данным, число функционально неграмотных сейчас достигает трети всего населения Земли старше семи лет! Рост ридингфобии – во многом следствие дефицита умений обращаться с текстами, нехватки читательских техник.

Причём, как ни странно, одной из причин функциональной неграмотности может стать ранее обучение чтению. Жёсткое форсирование этого навыка делает современных детей заложниками родительских амбиций и жертвами педагогического тщеславия: «Наш Ванечка уже по слогам читает, а соседский Сашка только азбуку зубрит»; «Все в классе ещё букварь не осилили, а моя Катюша уже до третьего тома „Войны и мира“ добралась».

О, муки чтения в раннем возрасте, когда с головой погружаешься в механизм зубчатого сцепления букв, всем существом отдаваясь изучению машины из бесчисленных мельчайших колесиков! Сколько детей унёс неизлечимый недуг чтения, сгубивший также немало взрослых!.. Читательский тиф поражает подрастающее поколение, вынужденное бороться… с обильным принудительным чтением.Рамон Гомес де ла Серна. «Позы для чтения», 1917

Добавим к этому постепенное атрофирование способности целостного восприятия текста как следствие многозадачного поведения, свойственного людям цифровой эпохи. Приплюсуем сюда отмирание моторики из-за перехода от рукописного письма к клавиатурному и деформацию физиологической цепочки «мозг – рука», значимой для мышления и понимания. Дополним картину не менее распространённым нынче обратным явлением – гиперлексией, избыточностью навыков чтения и письма при сниженном развитии разговорной речи. И получим пусть не исчерпывающее, но вполне объективное объяснение психофизиологических механизмов ридингфобии.

Искусство чистописания. Положение кисти для писания и для ведения пера. Ивердонская энциклопедия. Том IV. Швейцария (1777)

Какие выводы из всего этого следуют? Лестница практических умений, необходимых для полноценного общения с книгой, ещё не падает, но уже заметно ветшает. Ридингфобия – страх подъёма по шатким, грозящим обрушиться ступеням. Сознаться в таком страхе – как сознаться в чём-то по-детски постыдном, вроде неумения завязывать шнурки. Почти никто и не сознается, а будучи уличённым, станет горячо уверять, что просто не любит книги.

Пять способов книгоубийства

Мы мстим тем, кого боимся. Этот психологический закон распространяется не только на людей, но и на книги – как человекоподобные и человекомерные объекты (гл. 4, 6). К настоящему моменту изобретено минимум пять способов мести книгам за все их прегрешения пред человечеством. Пять ритуальных способов сказать «не боюсь!».

Первый – физическое уничтожение. Принцип: нет предмета – нет и страха. Наиболее распространённая до сих пор практика – сжигание (см. выше).

Второй – глумление. Принцип: смешное не страшно. Здесь масса игровых, карнавальных практик: от примитивных и профанных (детская забава разрисовывать книжки, читать прозаический текст, вставляя в него всякие смешные или неприличные слова и т. п.) до получивших статус творческих и легитимных (например, создание антибук – гл. 2).

Третья стратегия – трансформация. Принцип: «превращенный в зайца волк становится нестрашным». Пример – книгли (гл. l). Нечто аналогичное, только неосознанное и нецеленаправленное, часто происходит при переводе книг в электронную форму, особенно когда это не профессиональная оцифровка текста, а его кустарное сканирование, где неизбежны потери, ошибки, искажения. Можно ли всерьёз поддаться опасному магнетизму «Мастера и Маргариты» с перепутанными главами и пропущенными строками? Вопрос риторический. Инвалиды вызывают не страх, а жалость.

Четвёртым пунктом идёт стратегия вандализма – разрушение традиционного внешнего облика книги. Принцип – тот же: переделанное нестрашно. Одна из самых популярных практик – бук-карвинг (гл. 4).

Пятая возможность ритуального «обезвреживания» книг – деконструкция их исходного содержания: изменение названий, переписывание концовок, разного рода продолжения и переработки (римейк, сиквел, мэшап и пр.). Принцип: перелитый в другой пузырёк с другой этикеткой яд кажется безобидной жидкостью. Или ещё проще: удали змее ядовитые зубы – и она станет неопасной. Такие практики отнюдь не новы, вспомним хотя бы «Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные» (1807-1812) на потребу обывательским вкусам.

В постмодернизме данная стратегия опирается на творческий эксперимент. Что получится, если скрестить «Гордость и предубеждение» с романом о вампирах? В кого превратится Андрей Болконский, если переписать «Войну и мир» в жанре киберпанка? Какой будет читательская реакция, если трагический финал заменить на хеппи-энд? Среди множества возможных ответов точным и однозначным будет только один: деформированный текст не страшен, потому что уничтожено его исходное содержание. По сути, весь постмодернизм – способ игровой защиты от библиофобий. Раньше авторов жгли – нынче «аффтар жжот».

Но можно ли всерьёз относиться к прекраснодушным лозунгам о «воплощении креативных идей», «совершенствовании текстов», «извлечении глубинных смыслов» и даже «реанимации читательской культуры» посредством описанных приёмов? Не скрывается ли за мессианскими речами банальная демагогия либо наивная вера в то, что в ходе многовековой «культурной борьбы» мы наконец-то одолели Книгу, лишив её сакральной неприкосновенности, мистической силы и духовной власти? И не являются ли упомянутые творческие практики разными формами сублимации всё того же скрытого страха перед Книгой?

Скептическое хмыканье можно пресечь горделивым «имеем право!». Ведь это люди изобрели книгу, наделили её полномочиями, дали ей долгую счастливую жизнь. Д породив, почему бы и не убить? Но игра, в которой карта страха побивается картой первородства, заведомо нечестная, мошенническая. Хотя бы потому, что игроки – современники, не обладающие «правом первородства».

Иго Эго

До сих пор разговор шёл о содержательной стороне чтения. Но, пожалуй, гораздо интереснее социальных, поведенческих и психофизиологических причин библиофобии её экзистенциальные истоки. Здесь книгобоязнь сродни страху перед опасным механизмом, который надо привести в действие. Что это значит?

Люди читают книги в «очках» персонального опыта. Линзы тем толще, чем человек старше, искушённее, дотошнее, умнее наконец. Такие очки частично защищают от «угроз» и «вызовов» любого текста – сложного и простого, интересного и скучного, полезного и ненужного, талантливого и бездарного. Не важно и как именно читать: внимательно или рассеянно, критично или доверительно, добровольно или вынужденно, для работы или ради удовольствия.

О бесконечная сила книг! Лежат они в Париже или в Афинах, а отголосок раздаётся в Британии и в Риме. Да, книги, покоясь, находятся в движении, ибо, пока они занимают свои места, они носятся повсюду в умах слушателей.Ричард де Бери«Филобиблон», 1345

Однако в любом контакте с книгой есть скрытое принуждение: текст желает быть прочитанным, он в буквальном смысле «бросается в глаза». Текст не равнозначен человеку, но заключает в себе массу человеческих свойств (гл. 6). При этом чтение заключает в себе элемент несознаваемого принуждения, хотя бы уже потому, что оно не заканчивается в тот момент, когда мы закрываем книгу. «Что ты сейчас читаешь?» – вопрос звучит обыденно и привычно, мы отвечаем автоматически, хотя в данный момент заняты вовсе не чтением. И нас это не удивляет, хотя такой ответ обозначает взаимодействие с книгой даже в ситуации её физического отсутствия. Хотим мы того или нет, но читаемая книга на какое-то время в буквальном смысле поселяется в нас.

Чтение – всегда риск. Риск услышать свой внутренний голос, попасть под машину рефлексии, повиснуть в петле опыта, отравиться правдой (или ложью), захлебнуться незнакомыми словами, получить эмоциональный ожог или пулю прозрения, заблудиться в чаще воспоминаний. Талантливо написанная книга способна изобрести для каждого читателя индивидуальное испытание, а иногда даже пытку. При этом всякий написанный не нами текст – это экзистенциальный Чужой, которого мы опасаемся не понять, в котором боимся разочароваться и которым так же можем быть отвергнуты. Читатель и Текст как двое незнакомцев в запертой комнате. Такая ситуация изначально дискомфортна, в пределе – опасна и даже страшна.

Человек – единственное живое существо, наделённое сознанием и потому способное к «удвоению мира», созданию параллельной реальности внутри себя, в сфере своих представлений. Из этой аксиомы следует внешне не очевидный, но очень важный вывод: литература обладает онтологическими свойствами; книга обладает признаками как метафизического, так и реального пространства.

Книга – место встречи человека с самим собой. Точнее, со множеством своих двойников, версий, копий разной степени соответствия оригиналу. Ну, скажем, как если бы пушкинская Татьяна читала не роман Ричардсона, а… «Евгения Онегина». Эта ситуация, опять же, неоднократно отрефлексирована самой литературой. Назовём хотя бы знаменитый роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген», герой которого неожиданно обнаруживает себя на одной из книжных иллюстраций. Или новеллу Хулио Кортасара «Непрерывность парков», в которой читатель предстаёт в образе героя читаемой им же книги. Причём в обоих произведениях книга изображена как источник тайной и непознаваемой опасности.

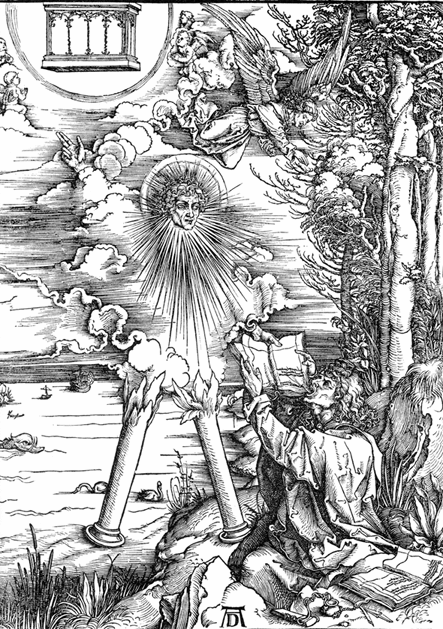

А. Дюрер «Иоанн Богослов съедает книгу» (1498)

И взял я книгу из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем.Откровение Иоанна Богослова, глава 10

Обратим внимание и на то, что Кортасар возвращается к этому мотиву спустя более чем полтора века после Новалиса, однако и в новых культурных декорациях мотив сохраняет удивительное постоянство, легко выдерживая проверку временем. Страх взаимодействия Человека с Книгой архетипичен, потому что это один из экзистенциальных страхов. Читая, мы боимся не только разочарования, непонимания или потери времени – мы опасаемся самих себя.

«Ведь даже если нас двое, мы читаем в одиночку», – верно заметил Итало Кальвино. Возникает символическая омонимия: читая про себя (наедине и молча), мы читаем про себя (о себе). Книга очерчивает границы нашего одиночества. На гравюре «Аллегория одиночества» английского мастера XVIII века Уильяма Вуллетта изображён человек с книгой в руках.

Современная альтернатива чтению – телевидение: когда смотришь телевизор, возникает иллюзия того, что ты в компании. А в компании всегда не так страшно, есть чувство защищённости. Потому и «телетерапия» для многих предпочтительнее библиотерапии (гл. 11). Вспомним здесь «451 градус по Фаренгейту»: книги сжигают как источник зла – и формой культурного досуга становится общение с т. н. «соседями», являющимися с экранов «телевизионных стен».

Значит, «власть книги» – это иго Эго. И, пытаясь как-то изменить такое положение вещей, мы воображаем книгу то официальным информатором, то неформальным собеседником – а она ведёт себя как конвоир и экзекутор. Книжные полки – полки, ряды солдат со шпицрутенами.

Чтение – это борьба человека и текста на полях книги. Многократные подступы к «Войне и миру». Флаги капитуляции в виде закладок на четырнадцатых страницах пухлых томов. Дырявящие бумагу карандашные подчёркивания. Паника при виде книжных гор, требующих долгого и мучительного восхождения… Здесь страх перед чтением подобен школьному страху проходить неизведанное и связан с топологией текста – пространством чужой мысли-речи. Читателю жутковато ступать на тропу текста, проходить его от начала и до конца.

У. Вуллетт «Аллегория одиночества» (1778)

Человек глубоко ощущает своё одиночество. Он знает свои достоинства и недостатки, свои возможности и пороки. Не для того ли он читает, чтобы встретить себя в героях книги, пусть придуманных, но похожих на него?Жорж Сименон«Следы шагов», 1975

Обладание книгой не тождественно овладению текстом. Эта мысль сама по себе тоже не нова, уже не раз возникала в интеллектуальных дискуссиях, но всегда оставалась предметом обсуждения узкого круга гуманитариев и, по сути, представляла собой общеизвестную практику изживания страхов с помощью их анализа, путём рефлексии. А «рядовой», «средний», «простой» читатель всегда был и остаётся наедине со своими фобиями, покорно проходя через книжные шпицрутены.

Каждая книга содержит одно и то же послание читателю, состоящее всего из двух слов: «Ты есть». Живёшь. Существуешь некоторое время. Движение взгляда по строчкам символически воспроизводит жизненный цикл, путь от рождения до смерти, движение от бытия к небытию – за край последнего листа.

Чтение – иллюзия уюта, убежища, укрытия. И вновь вспомним натюрморты ванитас с изображениями книг. Книга «рифмуется» со смертью. Вряд ли, конечно, художники XVII–XVIII веков вкладывали в этом образ ещё и такой, более скрытый и неявный смысл, всё же аллегория не символ. Но сейчас ванитас прочитываются по-новому в новом культурном контексте. Вспомним и определение Стефана Цвейга «книги – магниты небес», обретающее в данном контексте особый, экзистенциальный смысл.

* * *

Преодолевая пространство текста, мы проживаем условную микрожизнь, измеряемую печатными знаками. Финал книги – как завершение жизни. Главная причина библиофобии предельно проста: чтение – это напоминание человеку о его смертности. Книга – вещь действительно опасная, поскольку заключает в себе самую выразительную, самую ёмкую и самую страшную фигуру речи:

КОНЕЦ

Назад: Глава 11. Литературные таблетки. Библиотерапии в современном мире

Дальше: Часть III. Литературное творчество: зоны аномалий