Декабрь 1942 года

1 декабря 1942 года

День курсанта

Письмо Лиде Чупаковой

Здравствуй, Лида!

В тот день, когда я призывался, я виделся с Алей, она должна была передать тебе привет. Аля просила меня написать тебе письмо. Я удивился, уполномочена ли она просить за тебя. Ответа ее я не помню, вернее — я его не слышал — так был занят мыслью о будущем письме. Аля взяла с меня обещание, и вот я его выполняю. Может быть, я пишу из желания получить ответ. Зачем он мне — не стоит говорить; все писатели во главе с Еленой Кононенко пишут о том, что значит в армии письмо, и особенно письмо девушки. А что всего вернее, мне попросту хочется высказать свои впечатления, накопленные за два с половиной месяца в армии. Домой я пишу каждые два дня — это называется хроникой. Если в хронику и вплетается что-либо эмоциональное, то оно из-за краткости лишена вдохновения. А сейчас мне хочется высказать все сразу, чтобы, увлекшись воспоминаниями, соединить воедино все пережитое в Ярославском пулеметно-минометном училище. Это не так трудно сделать: здешняя жизнь так однообразна, что для этого достаточно описать один ее день…

Он начинается с протяжной команды «подъем!», от которой одеяла летят куда-то в сторону, все вскакивают как ужаленные, с быстротой и ловкостью матросов спускаются с нар, чтобы успеть за 4 минуты одеться и выбежать в гимнастерках во двор, на пятнадцатиминутную зарядку на морозе. Кто опоздает, будет «заряжаться» не 15 минут, а 30, и потому все, толкаясь и застегиваясь на ходу, пулей вылетают с крыльца. А при возвращении — давка в дверях — озябнув, все спешат зайти в казарму. Сонливость, разогнанная сумасшедшим «подъемом», пропала совсем. Туалет, утренний осмотр, команда: «рота, приготовиться к занятиям».

Первые 2 часа — строевая подготовка; забрав оружие, идем на стадион. Винтовка на плече, поддерживаемая левой рукой; выбрав момент, когда лейтенант не видит, правой рукой поддерживаешь приклад, даешь отдохнуть утомленной левой.

Так — каждый день, и ты привыкаешь, забываешь о том, что в согнутой руке — четыре с половиной килограмма, которые ты должен носить во имя будущей победы над фашизмом.

На стадионе мы отрабатываем строевой шаг, повороты в движении строем, подход к командиру. Иногда вместо строевой бывает более веселое занятие — физическая подготовка; «скачоквперед!», «скачокназад!» — мартышкин труд, по выражению старшины. Со смехом и с упорством курсанты изучают способы колоть штыком и бить людей прикладом. Возвращаясь в казарму, думаешь о бестолково и бесцельно проведенном времени, потраченном на усовершенствования в деле истребления людей.

Так — каждый день, и эта мысль учит меня ценить время. Правда я немного научился ценить его, когда зимой 41–42 г. работал истопником и электромонтером.

Придя с работы, я старался употребить оставшиеся несколько часов для работы над собой. Я прочел много книг, из предубеждения отвергаемых раньше, и полюбил хороший роман. Я научился играть на рояле и полюбил музыку, незнанием которой раньше бравировал. Я окончил переводческие курсы, использовав свое знание немецкого языка, которое я раньше не ценил. Но если бы я увидел себя сегодня, марширующим на стадионе, я бы использовал время втрое лучше.

9 часов. «Рота, выходи строиться на завтрак». Роту, выстроенную в колонну по 4, ведет старшина. «Рота, стой!» Старшина скрывается в здании — надо доложить о прибытии роты, которая, ежась от холода, стоит в стойке «смирно» перед крыльцом. Наконец, команда: «справа по два, шагом марш» — и через минуту все стоят вдоль столов. «Снять головные уборы», «Садись», «Приступить к еде». Я делю хлеб и масло. Не всякий сумеет точно и честно разделить между сидящими за столом несколько обкромсанных буханок и кусок масла. Мне эта работа доверяется, как математику и честному человеку. Сахар и суп делят другие, потому что уже через 15 минут: «Рота, кончай кушать», «Встать», «Выходи строиться». Курильщики задерживаются в дверях покурить, а некурящие, ожидая их, мерзнут на улице в строю. Старшину ругают за нераспорядительность, а курящих за несочувствие только укоряют, — надо же учитывать людские слабости. «Шагом — марш». «Рота, стой!» Старшина снова бежит докладывать о прибытии роты, мерзнущей на улице в ожидании команды «разойдись!».

Следующие два часа, по расписанию, — изучение материальной части оружия, огневая подготовка, проводят командиры взводов. Но наш лейтенант перекладывает эту работу на мои плечи. Что стоит для меня, изучавшего в институте теорию машин и механизмов, понять принцип работы пулемета, — 10 минут. А тем, кто окончил 7 классов, нужны часы, и я разжевываю им работу замка пулемета при стрельбе. Вот куда уходят еще 2 часа, вот куда я применяю мое знание механики.

Так — каждый день. Я думаю о том, на что мне понадобится после войны мое знание всех этих орудий истребления людей. Я учился в Энергетическом институте, изучил марксизм-ленинизм, высшую математику и английский язык… Но если бы я увидел тогда себя объясняющим курсантам убойное действие пули — я бы занялся изучением более гуманных наук, я бы пошел в медицинский институт. Когда кончится война, я так и сделаю, если не найду к тому времени более подходящего поприща для служения человечеству.

В следующие 2 часа бывает какой-нибудь из теоретических предметов — политическая подготовка, инженерное дело, санитарное дело, связь, топография, баллистика. Все программы рассчитаны на семилетнее образование, и мне часто приходится скучать.

На уроке топографии деревенские ребята, только-только впервые увидевшие компас, с раскрытым ртом слушают о Большой Медведице. Наконец, до них доходит, что весь мир вертится вокруг Полярной звезды. В перерыве я опровергаю это положение, а на следующем занятии ребята начинают спорить с преподавателем, ссылаясь на мой авторитет. Конечно, все кончается как нельзя лучше, — я знакомлюсь с преподавателем, он спрашивает меня о моем образовании, и я обеспечен «отлично» на все 6 месяцев.

Недавно воронежские ребята поспорили, войдет ли гривенник в электрический патрон. Сказано — сделано. Яркая вспышка, брызги расплавленного металла, и все от испуга разбегаются, оставив гривенник в патроне. Два дня казарма была без света — монтер не мог найти повреждения, пробки «вылетали», как только их ставили на место. И вот эти ребята, побоявшиеся после короткого замыкания подойти к патрону, изучают полевой телефон УНАФ на уроке связи. Никто не может понять назначения трансформатора и микрофона, дело идет так туго, что сам преподаватель получает прозвище «Унаэф».

Политподготовка похожа на изучение катехизиса. «Что сказал т. Сталин о дисциплине?» — «Армия без дисциплины превращается в сброд». — «Что сказал Суворов о боевой учебе?» — «Тяжело в учении, легко в бою». — «С каких пор военная присяга дается индивидуально?» — «С 1939 года». Доходит очередь и до меня, и мне задается вопрос — на чем зиждется дисциплина в капиталистических армиях. Ответ должен быть простой — на страхе и на обмане. А я начинаю распространяться о классовых противоречиях, цитирую Бисмарка, — «солдат должен бояться своего командира больше, чем пушек неприятеля», и Вильгельма II — «если бы солдаты знали истинные цели войны, они никогда не пошли бы воевать», — и я зарекомендовал себя как образованный человек. На санитарном деле я скучаю еще больше, зато баллистику я слушаю с любопытством. Чтобы довести до своих слушателей какие-то крохи знаний, преподаватель прибегает к примитивному объяснению отдачи, выстрела, взрыва; а когда дело доходит до такого сложного явления, как деривация, он начинает говорить буквально глупости. Тем не менее никто ничего не понял, а я в перерыве отказываюсь давать объяснения, чтобы не запутать окончательно этого вопроса.

Возвратившись из классов в казарму, все обступают дневального, который раздает почту; в несколько секунд пачка писем расходится по рукам, и не получившие писем осаждают дневального вопросами: «А мне?», «А мне не было письма?» Сколько разговоров, сколько радости, сколько завистливых взглядов. Больше всех завидуют мне — я получаю ежедневно несколько писем. Позавчера ребята вручили мне сразу 6 писем, одно было от Лёли Сигналовой. Через 10 минут они с усмешкой спросили меня: «Ну, что тебе пишет твоя любезная?» А мне было не до шуток; я сказал им, что мой первый школьный товарищ, Борис Сигналов, в боях под Сталинградом лишился левой руки. После непродолжительного молчания кто-то сказал:

— Ничего, ты отомстишь.

Новая пауза была нарушена командой «одеться».

Последние и самые трудные 4 часа занятий — тактика; в поле, в 6 км от города. Мы забираем всё оружие, в том числе и пулемет, который разбирается на 2 части, по 32 кг каждая; все несут их по очереди, по полтора-два километра. Когда я раньше носил такие грузы, я приравнивал это к героизму, а ведь сейчас я несу эти 2 пуда без отдыха и в строю, и это не кажется ничем особенным. Придя на место, мы принимаем боевые порядки, окапываемся, ползаем по-пластунски, кричим «ура!», стреляем холостыми патронами. Если сегодня оборона — мы возвращаемся в казарму замерзшими после продолжительного лежания в окопах; если сегодня наступление, мы возвращаемся мокрыми после подползания и стремительной атаки. Домой мы идем веселые, поем марши и песни, потому что…

В 5 часов — обед. Роту ведет лейтенант Камзеев. Он хороший, не заставит всех зря мерзнуть на улице. И правда, не останавливая роту, он подает команду «Самолет», и все разбегаются.

Но вот веселое ожидание обеда сменяется вполне нормальным чувством между голодом и сытостью, и настроение у всех падает. Даже шутливая команда лейтенанта у входа в казарму «Справа по два, слева кучей» не может развеселить тех, кому предстоит чистка оружия. Хорошо, у кого винтовка, а за другими закреплен пулемет, с ним возни вдесятеро больше.

После чистки оружия — 2 часа самоподготовки — это почти те же обязательные занятия. В организованном порядке взвод занимается тем, в чем он считает себя слабым. Руководить занятиями должен командир взвода. Но я гораздо больше разбираюсь во всех военных науках, чем наш лейтенант, и он поручает эту работу мне.

2 часа я беседую с курсантами о масштабах, о воинской дисциплине, о правилах маскировки.

Когда политрук роты спросил ребят, кого бы они хотели выбрать ему в помощники — проводить систематический опрос курсантов по политподготовке, — все единогласно выбрали меня. Им понравилась моя система преподавания — и строгая, и простая, без траты времени на формальности, без дисциплинарных взысканий за сонливость; и объясняю я все очень просто и понятно — и действие отравляющих веществ, и работу пороховых газов, и кровеносную систему человека. Иногда, пользуясь отсутствием начальников, я рассказываю курсантам о Суворове и Кутузове, о звездах и планетах, об особенностях иностранных языков, об Ибсене и Ростане, о всех интересующих их вопросах.

На днях курсанты выбирали товарищеский суд; они не упустили возможности самим выбрать себе хоть одно должностное лицо и меня единогласно утвердили председателем суда.

Вчера, когда я у карты объяснял ребятам положение в Африке, командир взвода лейтенант Камзеев спросил меня: «Ты это дело (он показал на карту полушарий) хорошо знаешь? Завтра объяснишь мне кое-что, а то иногда курсанты спрашивают, а я и не знаю… неудобно получается».

Стоило мне написать одну заметку в стенгазету, и мне пришлось фактически редактировать ее; мне поручили оформление ленкомнаты к празднику, меня назначили агитатором во взводе, несмотря на то, что я не комсомолец. Так, против моего желания, мое образование делает мне карьеру. И вот, вчера я был назначен командиром отделения, вместо паренька неумного, но крикливого. Это налагает на меня массу обязанностей и ответственность за 7 человек, и в то же время освобождает от мойки полов, чистки оружия и др.; но поскольку я совсем еще не освоился с новой должностью и званием сержанта, я буду продолжать описание дня рядового курсанта.

«Рота, выходи строиться на ужин». Роту ведет лейтенант Новиков, не только строгий, но и злоупотребляющий своей властью. Беда, если кто запоздает в строй — будет стоять на морозе еще с четверть часа. Во дворе скользко — снег давно утоптан тысячами ног, идти трудно, а лейтенант гоняет роту «строевым» от казармы к столовой и обратно — «пока не пройдете как следует: строевым шагом и с настоящей песней — чтоб стекла дрожали». «Смирно!» «И не шевелись» — прибавляет он для строгости. «Шагом — марш!» Мимо строем идет другая рота, оба начальника одновременно подают команду «Смирно!». Кто-то поскользнувшись падает. «И не шевелись», — говорят упавшему курсанты. Только так могут они высказать свое недовольство лейтенантом.

Самый драгоценный час — личное время курсантов. Правда, это свободное время часто используется для общественной работы, политинформации и прочего, но в большинстве случаев все используют его для писания писем. Я тоже забираю мои бумаги и иду в ленинскую комнату. Я достаю две карточки — моей семьи и твою, и потом, насмотревшись на них и дав волю воспоминаниям, начинаю писать. Я пишу по отдельности и по очереди папе, маме, брату и сестре. Папе я пишу о том, о чем нет смысла писать всем остальным; маме — о всем понемногу, сестре — о том же, о чем сейчас тебе; брату, по его собственной просьбе, описываю все смешные истории, какие у нас приключаются. Сначала письмо не получается, я бываю недоволен своим стилем, — и плавным, осуществляемым внутри предложения переходом от одного события к другому, и абсолютным произволом в выборе и расстановке знаков препинания, и громадными обобщениями, использующими мелкие факты, и пр. А потом я перестаю обращать внимание на стиль, пишу быстро, едва поспевая за бегом мысли; я вижу маму, с радостью достающую из почтового ящика белый треугольничек, мою семью, собравшуюся вокруг стола; сестру, вслух читающую мое письмо. Я совершенно увлекаюсь, забывая о невыученной главе из устава гарнизонной службы и о неоформленной доске соцсоревнования.

Кто не пишет писем, собираются в кружок и поют песни хором или слушают сольное пение под аккомпанемент гитары или гармошки. Поют о «девушке по имени Людмила, отдыха не знавшей сестре», о печальной участи преступников, не могущих исправиться; о любви, разрушенной войной, о любимой девушке, вернувшей на правильный путь бандита-уголовника. Это романсы — и старые, и новые, совсем не похожие на те песни, которые мы поем в строю, которые рекламируются кино и радио. И лишь как исключение на мотив «Сулико» исполняется «Катюша». Часто поют «Из-за острова на стрежень», «Ямщика» и другие народные песни, с медлительным и торжественным мотивом, которые напоминают мне о Бахе, Бетховене и церковном пении.

Иногда в ленинской комнате собирается целый оркестр двух рот — две гармошки, гитара, балалайка, мандолина и губная гармоника, — устраивается целый концерт. Конферансье — сержант-армянин, рассказывающий анекдоты, истинно армянские, совсем не похожие на те, которые зовем «армянскими» мы, москвичи.

Иногда все собираются слушать рассказы фронтовиков о прошлом годе войны, о зимнем наступлении, о русском героизме, о пепелище освобожденных деревень. Эти рассказы сильно поднимают наш боевой дух, вселяют в нас уверенность, что уж этой-то зимой наша Красная Армия выгонит немцев, и нам, молодым выпускникам-лейтенантам, достанется задача окончательно добить взбесившегося зверя.

Иногда мы идем в клуб-читальню. Там я играю на рояле вальсы из «Ромео и Джульетты», «Фауста», «Под крышами Парижа» и «Дунайские волны» — то, что больше всего нравится ребятам. Часто меня просят сыграть «Синий платочек», — но я его не знаю.

В читальне я перечитываю книги, когда-то (вернее, зимой) пришедшиеся мне по душе: Поля де Крюи, Ибсена, Метерлинка, Шиллера, О.Генри, Достоевского. Но я почти никогда не успеваю вчитаться, как уже надо идти к казарму.

В 10 часов — «Отбой!». Ложась спать, все делятся впечатлениями сегодняшнего дня, вспоминают о довоенной жизни, иногда кто-нибудь скажет: «Ребята, а ведь завтра 16 октября», — и тогда только окрик лейтенанта заставит замолчать ребят, наперебой вспоминающих прошлое.

У меня еще зимой появилась привычка перед сном обдумывать прошедший день, делать выводы из всех событий, — это материал для писем отцу, которому я пишу о том, как я стараюсь максимально использовать время и возможности для своего развития. Изредка я радую себя мыслью, что день прошел недаром, что я хоть немного прибавил к своим знаниям, или хоть что-нибудь вспомнил, или научил чему-либо хорошему своих товарищей.

А сегодня, ложась спать, я буду думать о письме, которое обдумывал целую неделю и написал в 1 день. И несколько самых святых воспоминаний о моем прошлом заставят меня опять достать твою карточку и, глядя на нее, попросить у тебя прощения за это письмо и пожелать тебе всего хорошего.

Коля.

2 декабря 1942 года

Добрый день, мои дорогие!

Вчера получил сразу 7 писем, от 26-го, 27-го и 28-го, во всех вы пишете, что посылаете 2 посылки, вторую всю съестную. Это немного неверно, если сразу получишь много съестного, надо будет все тщательно прятать или же делиться. Спасибо за теплое белье, — у нас в казарме температура 5–8, а шинели надевать нельзя. Ушанки нам дали, моя немного мала.

Ватник ношу подшитым под шинелью, он пока (до минус 15) греет хорошо.

Я буду немного огорчен, если получу много съестного. Нас теперь хорошо кормят, я вполне сыт, а как вы живете? Напишите, как у вас положение с деньгами. Сколько получаете, есть ли долги, сколько на книжке? Очень этим интересуюсь.

Прощайте.

P.S. Какой адрес Саши? Он мне написал, но адрес неразборчив. От Юры получил лишь одно заказное.

Поздравляю папу с днем его именин.

Коля.

2 декабря 1942 года

Здравствуйте, мои дорогие!

Жизнь у нас идет своим чередом. Позавчера мне сказали, что меня вызывает лейтенант из 3-го взвода (а я в 1-м). Прихожу в канцелярию, докладываю: «Явился» и т. д. Он меня подзывает и спрашивает: „Ich habe gehört, daß Sie gut Deutch sprechen. Ist es wahr?“ — „Ja, es ist ganz wahr, aber wer hat Ihnen gesagt?“

Так мы и говорили по-немецки минут 10, рассказывали друг другу, откуда знаем немецкий, что будем делать после войны. Он тоже с 1924 года, в марте 42 г. был взят с первого курса Индустриального ин-та. Теперь, когда мы встречаемся, мы говорим по-немецки. Это очень хорошо, я теперь снова возьмусь за немецкие книги, чтобы не забыть языка и не срамиться. Теперь у меня среди нашего нового командования есть покровитель; а то скоро должны отчислить еще 60 %, чтобы всего осталось 20–25 %.

Ну, будьте здоровы, передайте привет всем знакомым.

Коля.

4 декабря 1942 года

Добрый день, мои дорогие!

Третьего дня получил посылки, все дошло. Позавчера получил перечень для четвертой посылки, жду ее. Жилетку из шерсти зашил в матрас (пока до холодов > — 25), мне в теплом белье (в казарме) и в ватнике (в поле) совсем тепло. А вы шлете еще свитер, куда мне столько одёжи? Мама слишком перезаботилась о мне — очень тронут таким вниманием. Как будто огорчен съестным. Сахарный паек и масло я здесь ведь получаю больше, чем вы, хлеб — тоже. Выходит, я у вас отнимаю. А вот луку мало — за него я был готов отдать все.

Поздравляю папочку с его днем. Я собираюсь написать ему отдельно, не хватает времени. Хорошо было бы получить рукава и наколенники.

Какой адрес Саши?

Новое осложнение прежнего дела. Лейтенант принес анкеты и раздал всем — заполнять и вступать. Я целый день проволынил, а другие тем временем вступили в комсомол. Сегодня лейтенант спросил: «В твоем отделении сколько не комсомольцев?» — «Все». «Это они с тебя пример берут, — он здорово рассердился. — Чтоб сегодня же вечером подать анкеты».

Что-то будет?

Большое, большое спасибо за все.

Коля.

5 декабря 1942 года

Здравствуйте, мои дорогие!

Сегодня 2 месяца, как учусь в училище. Время пролетело ужасно быстро; осталось учиться еще 4 месяца.

Вчера у меня были большие неприятности из-за моего отказа поддержать всех. Лейтенант вызвал меня, говорил, что я подаю плохой пример отделению, что я обязан… и что он должен, как отец, знать настоящую причину. Последние 15 минут я стоял молча, он тоже ждал ответа. Так он и отпустил меня, ничего не узнав.

Понемногу ем маслице и финики, большое вам спасибо, но только, кажется, мне совестно, что я у вас отнимаю. Напишите, как у вас положение с деньгами, есть долги или же запас на книжке?

Будьте здоровы.

Коля.

P.S. Не тратьте конвертов на письма ко мне, делайте треугольники, ваши письма идут 3–4 дня, посылки ~ 5 дней.

5 декабря 1942 года

Здравствуйте, мои дорогие.

Сегодня получил сразу 5 писем — в двух были пивные дрожжи в таблетках; очень тронут вашим вниманием. Если еще не высылали стрептоцида и других медикаментов, не высылайте, фурункулез легко прорвался и зажил, я даже не ходил в санчасть. Что касается причин фурункулеза, то отчасти это простудное. Три раза в день мы минут по 10–15 идем из казармы в столовую и обратно в одних гимнастерках. В казарме t тоже = 5-10. Но на занятия я надеваю шарф. Фурункулы появились у многих. История с комсомолом заглохла, сегодня мне не надоедали. Получил перечень к 4-ой посылке, но посылка еще не пришла. Мы проучились уже 2 месяца. За 1 месяц я получил как курсант 40 р., за этот как сержант 50 р., а остальные по 40 (сегодня вечером). Обо мне не беспокойтесь, ничего мне больше не высылайте, я и так не знаю, что мне делать с одной жилеткой. Очень благодарен за такое внимание. Папу поздравляю с его днем.

До свидания.

Коля.

7 декабря 1942 года

Здравствуйте, мои дорогие!

Вчера получил еще 3 письма, узнал, что медикаменты уже отправлены. Очень жалею, так как я сейчас ни в чем не нуждаюсь.

Посылаю вам карточку, снимался за фотобумагу.

Вчера был дежурным, расставив на посты дневальных, пошел осматривать город, на рынке сменял 4 луковицы на 15 гр. сахара. Был на Волге, она замерзла. Здесь Волга втрое шире, чем в Угличе. Был в старом Ярославле, в его центре на одну очень красивую площадь выходят три помещичьи усадьбы вроде Шереметьевской и церковь. Одна из усадеб — краеведческий музей, я туда как-нибудь схожу.

Сегодня вся 13-я рота ушла в поход на 2 дня на тактические учения. Совсем неожиданно старший сержант сказал мне, что я остаюсь. Зачем — я догадался слишком поздно, когда он попросил у меня утепленную шинель, я ее уже отдал Покровскому, трем другим дал шарф, варежки и жилетку.

Сейчас сижу, оформляю доску соцсоревнования и стенд «В последний час», остальные трое оставшихся колют дрова и чистят уборную.

Я — сержант и над ними старший. На фотографии ясно видны два треугольника в петлицах гимнастерки. Фотографии пошлю в двух конвертах. Мама спрашивает, получил ли я коричневые перчатки в 3-ей посылке.

Через окно наблюдал, как уходил наш батальон. Шли в полном вооружении с котелками и рюкзаками, пехота везла на лыжах пулеметы, минометы, несла на плече пр. — танковые ружья. Лошади провезли 37 мм пушку, проехал танк. Ждут и аэропланы. Может быть будет очень интересно, а я не пошел, но все-таки я благодарю судьбу, что остался в казарме.

До свиданья.

Коля.

11 декабря 1942 года

Здравствуйте, мои дорогие!

Я получил 3-ю посылку в целости, а также извещения на 4-ую и 5-ую посылки, но умышленно медлю с их получением, получу их дня через 2–3. Фурункулы совсем прошли. Один нарвал, лопнул и прошел, другой рассосался, не успев нарвать.

Большое спасибо за заботливость.

До свиданья.

Коля.

14 декабря 1942 года

Здравствуйте, мои дорогие!

Извините, буду теперь писать редко, очень мало времени, да и писать особо нечего, все давно надоело. Изменения в учебе все те же: с каждой неделей все меньше занятий в классах, и все больше — тактика, в поле. Посылки обе (4 и 5-ая) лежат на почте, я их видел, но не получаю умышленно, кажется, там ничего не испортится.

Я получил несколько писем от папы и мамы, вы пишете, Наташа неверно обрисовала ваши денежные дела. Наташиного письма я не получил. Про денежные дела спрашиваю не потому, что мне нужны деньги, а потому, что сам могу выслать вам деньги. Посылок мне больше не присылайте, я ни в чем не нуждаюсь. Знаю, что посылки только до 1-го января. В один день получил сразу заказное письмо от Юры и открытку тети Раи. Хорошо, что Юра ушел из МАИ, пусть целиком отдастся музыке. Напишите мне все московские рыночные цены, мне надо их знать. Здесь они такие. Хлеб — 150 за кг. Табак — 80 р. пачка, мыло — 200 р. кусок, сахар — 1000, лук 50, картошка 40, морковь 50 р. за кг. Так что я теперь меняю (изредка) суточный паек сахара (50 гр.) на кило лука.

Теплыми вещами я переобеспечен, надо только подшить наколенники в шаровары, а то, когда ползешь по снегу, промокают коленки, и это очень неприятно.

Позавчера наша 13-ая рота была во внутреннем наряде, я попал часовым к воротам, у контрольно-пропускной будки. В свободное время бегал за курсантами, к которым приехали родители. За это меня угостили пирожком и морковкой.

Вчера нам зачитали приказ по училищу — отдать под суд курсанта, дезертировавшего во время двухдневного похода. Надо было быть идиотом, чтобы решиться на такую глупость. Ведь это же великое счастье, что мы в такое время спокойно живем в училище, едим масло и сахар. А люди проливают кровь на фронте. Вспоминаю о Борисе, никак не могу себе представить его без руки. Теперь из 9-ти ребят из нашего класса один (Шибаев) убит, Алехин ранен, Борис ранен. Об остальных я с сентября ничего не знаю, — мне никто не писал. Хочется получить письмо от Саши, а сам не могу написать ему — на его конверте обратный адрес неразборчив.

Ну, будьте здоровы.

Коля.

16 декабря 1942 года

Здравствуйте, мои дорогие!

Спешу сообщить вам о моей благодарности за 4 и 5-ую посылки, которые я сегодня получил. Очень благодарен вам за лук и морковь. Они совсем не испортились, наоборот, морковь такая сочная, так и брызжет. Мама чересчур позаботилась о медикаментах — не знаю, что с ними делать. Фурункулы очень легко прошли, слава целителю Пантелеймону. Табак и папиросы целы. Консервы буду хранить в матрасе — у нас будет поход на 120 км. Сушки сохранить вряд ли смогу. Нам дали теплое белье, вроде того как мое, только белое. Потом у всех отобрали свое теплое, а я был патрулем, и все свое было на мне, и все осталось цело. Какая счастливая случайность! Свитер или белье, или жилетку я зашью в матрас и подушку. Я теплым снаряжением переобеспечен. 6-ую посылку и последнюю пошлите, маленькую-маленькую: стелек 2 смены, наколенники, рукава к ватнику, лоскутки меха (в варежки, эти протерлись на пальцах). Лук здесь много дешевле, да и этого мне надолго хватит. Поздравляю папочку с его днем. Будьте здоровы.

Коля.

P.S. Еще раз большое красноармейское спасибо за посылку! Коля.

19 декабря 1942 года

Здравствуйте, мои дорогие!

Простите, что стал очень редко писать — и времени нет, и писать почти что не о чем. Посылки получил все 5, перевод тоже. Говорят, нас будут пускать в город.

Если пошлете мне 6-ую посылку, то мне бы хотелось получить пару пар стелек, банку гуталина и лоскутков меха, вот и все. Я и так здесь самый богатый.

Я вам не описал еще, как я был патрулем. Стоял на перекрестке с 12 ночи до 6 утра и с 12 дня до 6 веч. Получил инструкцию задерживать ночью людей и машины и проверять ночные пропуска, в случае, если машина не остановится, — стрелять вслед. Некоторые машины не останавливались, я не стрелял. Потом, часа в четыре, я решил задержать одну машину, здорово мчавшуюся. Вышел на середину, поднял руку. В машине ехали проверяющие коменданта города. Если бы я не задержал машину или грелся в это время в аптеке — было бы плохо. Днем проверял паспорта и документы. Зашел погреться в гастроном. Неожиданно продавщица сунула мне в руку ломоть черного хлеба в 300 гр.; был очень тронут. Пришел в казарму, застал здесь разгром после визита Анны Гавриловны, — все пошли в баню, и старшина вытаскивал из-под матрасов и подушек все полученное из дому. Хорошо, что мое белье было на мне на посту, а 4 и 5 посылки еще на почте. Вчера получил письма от Юры и Бориса. Борис не унывает, ставит искусств, руку и приедет в Москву.

До свиданья.

Коля.

Большое спасибо папе за его письма.

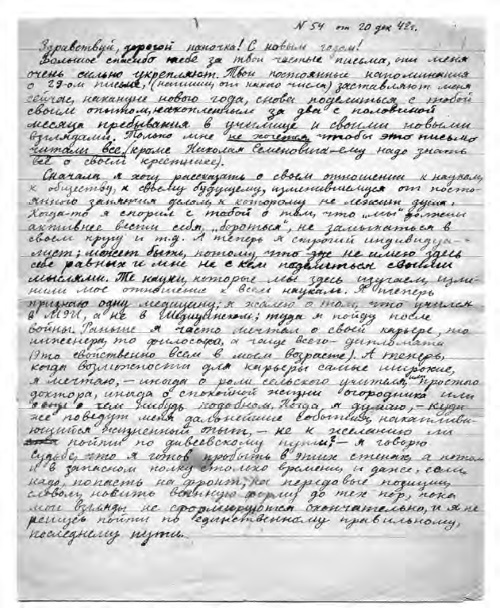

20 декабря 1942 года

Здравствуй, дорогой папочка! С Новым годом!

Большое спасибо тебе за твои частые письма, они меня очень сильно укрепляют. Твои постоянные напоминания о 29-ом письме (напиши, от какого числа) заставляют меня сейчас, накануне Нового года, снова поделиться с тобой своим опытом, накопленным за два с половиной месяца пребывания в училище, и своими новыми взглядами. Только мне не хочется, чтобы это письмо читали все (кроме Николая Семеновича — ему надо знать все о своем крестнике).

Сначала я хочу рассказать о своем отношении к наукам, к обществу, к своему будущему, изменившемуся от постоянного занятия делом, к которому не лежит душа. Когда-то я спорил с тобой о том, что «мы» должны активнее вести себя, «бороться», не замыкаться в своем кругу и т. д. А теперь я строгий индивидуалист; может быть, потому, что не имею здесь себе равных и мне не с кем поделиться своими мыслями. Те науки, которые мы здесь изучаем, изменили мое отношение ко всем наукам. Я теперь признаю одну медицину; я жалею о том, что учился в МЭИ, а не в медицинском; туда я пойду после войны. Раньше я часто мечтал о своей карьере, то инженера, то философа, а чаще всего — дипломата (это свойственно всем в моем возрасте). А теперь, когда возможности для карьеры самые широкие, я мечтаю — иногда о роли сельского учителя, или простого доктора, иногда о спокойной жизни огородника или еще о чем-нибудь подобном. Когда я думаю, куда же поведут меня дальнейшие события, накапливающийся жизненный опыт, — не к желанию ли пойти по Дивеевскому пути? — я говорю Судьбе, что я готов пробыть в этих стенах, а потом и в запасном полку столько времени, и даже, если надо, попасть на фронт, на передовые позиции, словом, носить военную форму до тех пор, пока мои взгляды не сформируются окончательно и я не решусь пойти по единственному правильному, последнему пути.

Эту страницу можно прочесть всем.

Я не стремлюсь сделать себе карьеру, хотя сейчас это очень легко. С тех пор, как у меня был разговор с лейтенантом, и он сказал мне: «Это, очевидно, неспроста… Можешь идти…», — меня оставили в покое.

Только секретарь раз сказал мне:

— В вашем взводе ты один остался (из 25-ти), ведь на тебя все пальцем показывают, когда же ты…

Я ответил:

— В том-то все и дело, что я один и на меня пальцами показывают, а то бы мы с тобой сейчас и не разговаривали вот так; не правда ли? Именно в этом загвоздка.

Затем я перевел разговор на другую тему, весьма удачно, и потом уже запросто, по-товарищески, кончил разговор безобидными анекдотами.

Здесь есть курсант Донцов, мой новый сосед по койке, я с ним сдружился более, чем с кем-либо; так вот он мне сказал: «Мне с тобой серьезно поговорить надо. Меня Михайлов (зам. секретаря) расспрашивал о «причине твоего упрямства», о твоем отношении к советской власти и пр.». — «И что же ты сказал?» — «Сказал, что вполне наш, вроде беспартийного большевика… А что же еще?» — «Ну и молодец». У него было такое выражение, будто мы два сговорившихся вора. Я спросил с напускной легкостью: «Ну а как ты сам-то думаешь, похож я на изменника, предателя, — словом, врага?» Он испугался: «Что ты, что ты», — и мои подозрения тоже рассеялись. Покровского вызывали в Особый отдел, при моих вопросах он от этого отказывался. Я не стал настаивать, с меня, как с победителя, было достаточно того, что я отбил атаку.

И все-таки я в тот же вечер устроил Михайлову и Покровскому скандал в столовой, в ожидании ужина. Я им, как и всем, подал график — обязательства на декабрь и январь, которые они должны были взять на себя. Они проставили по всем предметам «4» (то есть обязуемся учиться на «хорошо»). Я спросил: «Это что — хулиганство, что ли?»

(Pardon — меня вызывают на совещание к политруку, зачем, не знаю. Письмо, возможно, окончу завтра.

Это была конференция. Расскажу после.) Итак, что было в столовой.

— Это что, хулиганство что ли?

— Просто я хочу, чтобы мои обязательства были мной перевыполнены.

— Шкурник ты, а не командир отделения! Какой пример ты показываешь своим курсантам? Ты везде поставил четверки, а вот Соколов просто кавычки поставил под твоими четверками — дескать, подражаю своему командиру.

— А мне какое дело? — он смеялся.

— Как какое дело? Ты меня в комсомол агитируешь, а я в сто раз сознательнее веду себя, я не позволю себе служить отрицательным примером курсантам. Как ты смеешь агитировать меня, а тем более своих курсантов?

— Не из той оперы…

В спор вмешался помком. взвода:

— Михайлов, кончай дурачиться! Сам понимаешь, что Пестов прав. Ты и Покровский — переправить свои показатели.

Он здорово рассердился, и те двое поставили все пятерки. Я торжествовал победу.

(«Тринадцатая, выходи строиться на ужин!» Письмо окончу, очевидно, завтра!)

21 декабря 1942 года.

Пишу снова «по секрету».

Хочу написать о моем отношении к еде. Вы, наверное, удивлены тем, что я пишу, что нас то хорошо кормят, то очень плохо. Сейчас я думаю, что хорошо. Сначала, когда мы только что приехали, нас кормили хорошо. Потом дело пошло, как мне казалось, хуже. Однажды я вспомнил, что раньше писал вам, что «у ребят от хорошего питания развивается жадность»; я сообразил, что и со мной случилось то же, что еще немного, и я буду так же постоянно думать и говорить о еде, как Юрка в прошлом году. Я стал убеждать себя, что нас кормят хорошо, в этом мне помогли несколько уроков, данные мне Судьбой.

Я уже писал вам, что потерял ножик после нечестной дележки хлеба, а затем нашел его, когда понял этот случай. Аналогично, когда я хоть немного недобросовестно разделю хлеб, мне или достается нецелая селедка, или тарелка с жидким супом. А недавно я снова потерял 1-ый ножик, затем сломалось короткое лезвие у другого — я все это принял к сведению.

Раз в 2 недели, а то и в 10 дней рота идет в наряд — кто на кухню, кто за дровами, кто в караул или в патрули, кто посыльными штабов. Тогда рота кушает не вся сразу, а кто когда придет, и все едят по разному. А кое-кто благодаря тому, что на кухне работают свои же ребята, поедят за троих. И вот я однажды, придя с поста, старался поесть получше; и все равно попал на тот стол, куда принесли совсем водянистые щи. Я злился на себя, не хотел понять воли Судьбы, ушел в караул голодным. Через час ребята с кухни принесли в караульное помещение кастрюли с кашей для «своих». А я стоял на посту у дверей, видел, как все объедались, а сам не мог сойти с поста. Разозлился еще больше, разгорелась жадность. За ужином я опять пытался поесть получше, долго торчал в столовой, но остался ни с чем, а в карауле мне попало от лейтенанта за отсутствие. Тут я смирился, и старался перестать думать о еде, хотя был голоден после плохой еды и стояния на морозе на посту. И вот когда я совсем примирился со своей судьбой, пришли ребята и пригласили меня в столовую, пообедать второй раз. Я, конечно, согласился, и благодарил Судьбу за такой урок.

В другой раз я опять пытался поесть добавочно, а потом вспомнил о предыдущем уроке, махнул рукой и пошел на почту, отправлять золотую бумагу. Одна тетка, после того, как я написал ей адрес на посылке, дала мне сухарей. Я увидел в этом жест Судьбы, так же как и тогда, когда стоял на посту в пропускной будке, вызывал курсантов к приехавшим родителям, а те угостили меня кое-чем.

Много подобных уроков давала мне Судьба, и я все больше и больше приходил к такому выводу: «Не надо слишком заботиться о еде, и довольствоваться своим законным пайком; а тем более гореть желанием поесть, когда не заслужил этого работой».

Когда я был патрулем, я мог беспрепятственно ходить по городу. Товарищи приглашали меня после смены пойти на Московский вокзал, а там, притворившись проезжающим красноармейцем, пообедать бесплатно в столовой. Они уже несколько раз делали так беспрепятственно и удачно. Тем не менее я не согласился. Они пошли на вокзал, я в казарму. В этот день мне подали в столовой полную тарелку супа, а когда я грелся в гастрономе, продавщица угостила меня ломтем хлеба гр. в 300.

Вот такие и аналогичные факты воспитывают меня. Я теперь твердо решил довольствоваться своим пайком и не желать большего, а тем более честно делить все за столом. Об этом мне напоминает ножик со сломанным лезвием и ложка, — я когда-то потерял точно такую же.

Я был очень рад съестному в первых посылках, но уже был огорчен баранками в последней; я теперь думаю, что питаюсь много лучше вас.

Другой случай: будучи дежурным по конюшне, я довольно легкомысленно относился к своим обязанностям, редко заходил в конюшню, осматривал город целый день. Внешне все было в порядке, и я сдал дежурство. А через пять дней меня вызвали и сказали, что во время моего дежурства пропали седло, сбруя и сумки. Мне пригрозили трибуналом, дали сутки на розыски — я был совсем подавлен событием.

Я сознавал, за что так случилось, и принял меры, в смысле раскаяния. Само собой выяснилось, что после моей смены на конюшне произошла кража, а чтобы свалить вину на меня, в книге сдачи и приема дежурства после слов «дежурство сдал Пестов», «дежурство принял такой-то» приписали: не хватает того-то. Когда меня повторно вызвали в штаб батальона, я там держался стойко и бодро, отрицал кражу во время моей смены. Теперь кажется, все дело кончилось для меня благополучно.

Вот так, диалектически рассматривая все-все случаи, даже мельчайшие детали, я формирую свое мировоззрение. Куда это ведет меня — не знаю. Я записался в библиотеку — и не знаю, что читать. К светской литературе не лежит душа, научную — умышленно отталкиваю, военную изучаю лишь по мере надобности.

Я все больше и больше замыкаюсь в самом себе, становлюсь неразговорчивым и нелюдимым, но отнюдь не падаю духом. Я бодро ожидаю того дня, когда одену гражданское платье и смогу пойти по выбранному мною пути.

Пока что я его не выбрал, и потому я должен ждать, и не должен желать скорейшего окончания мною военной службы. Должен чаще говорить — да будет воля Твоя. И по отношению к своим начальникам веду себя так же, пускай они сами за меня решают мою судьбу. Если надо — я готов и быть отчисленным, и быть выпущен не лейтенантом — все должно быть к лучшему. А если, как нам кажется, дело идет к худшему, то мы просто не понимаем смысла события. Простую, примитивную, часто легкомысленно истолковыващуюся пословицу «Нет худа без добра» я рассматриваю как выражение величайшей Мудрости. Когда-то Гегель сказал: «Все существующее — разумно». Не знаю, что он хотел сказать этим, но я бы сказал — «Все случающееся есть указание Судьбы на наши ошибки и достижения, и потому все разумно». И все существующее существует с целью дать людям возможность изучить Судьбу, изучить ее волю и научиться правильно жить. На этом я сегодня и кончу.

Еще раз — с Новым годом!

Коля.

21 декабря 1942 года

Здравствуйте, мои дорогие!

Сегодня отправил большое письмо папе — в ответ и в благодарность за его частые письма.

Продал табак за 150 р. Можете в посылке послать его столько, сколько хотите. Еще пришлите банку гуталина. Не присылайте съестного — я сейчас вполне сыт.

С наступающим Новым годом!

Коля.

23 декабря 1942 года

Здравствуй, дорогая мамочка!

Поздравляю тебя с твоим днем и с наступающим Новым годом. Еще раз благодарю тебя за заботливость, очень она меня трогает. Пожалуйста, не посылай мне больше денег — у меня около боо р., я сам готов при первой же надобности выслать их вам.

Теплые вещи зашиты в матрасе, белье на мне. Блин получил только один. Перерывая тряпки, нашел в них легкие варежки — они мне очень кстати. Вчера в ленкомнате перед картой читал лекцию по политгеографии.

До свиданья.

Коля.

26 декабря 1942 года

Здравствуйте, мои дорогие!

Поздравляю мамочку с ее днем, а всех вас — с Новым годом и желаю вам прожить 1943 год хорошо и с пользой для себя.

Для меня 1942 год был большой школой, я изменил очень многое в своих воззрениях. Я часто благодарю Судьбу за то, что мои родители дали мне начальные сведения, как правильно жить. И сама жизнь, особенно последние 4 месяца, подтвердили правильность моего пути и еще больше укрепили мои духовные силы и уверенность в Истине. Знаю, что когда нужно будет, снова увижусь с вами.

Ваш Коля.

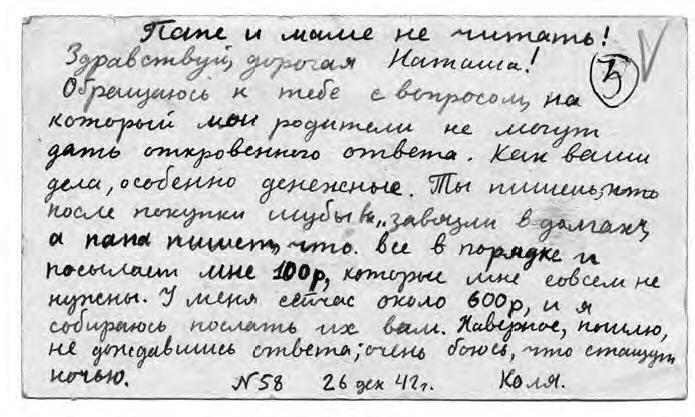

26 декабря 1942 года

Папе и маме не читать!

Здравствуй, дорогая Наташа!

Обращаюсь к тебе с вопросом, на который мои родители не могут дать откровенного ответа. Как ваши дела, особенно денежные? Ты пишешь, что после покупки шубы вы «завязли в долгах», а папа пишет, что все в порядке, и посылает мне 100 р., которые мне совсем не нужны. У меня сейчас около 600 р., и я собираюсь послать их вам. Наверное, пошлю, не дождавшись ответа; очень боюсь, что стащат ночью.

22-го получил письмо, — узнал, что мне посланы рукава; 4 дня не получал писем, сегодня пришел лишь журнал.

Пришлите 3–4 простых тетради самых плохих, можно в косую.

29 декабря 1942 года

С Новым годом, мои дорогие!

Поздравляю вас всех (уже в который раз) и желаю вам всего хорошего.

Поздравляю и мамочку; желаю ей, чтобы и второй ее сын любил ее так же, как и первый.

Извините, что стал редко писать. Наши новости: перестали давать (с 15 дек.) сахар, мясо и рыбу. С января, должно быть, возобновят. Ваш лук все еще цел, ем по 1 луковице в день.

Пишите подробнее, как ваши денежные и продовольственные дела, также рыночные цены — мне надо все точно знать. Могу по первому же требованию выслать 700 р., которые мне некуда истратить.

Будьте здоровы. Коля.

Писем не получал 7 дней, лишь журнал, — большое спасибо.

Коля.

30 декабря 1942 года

Здравствуйте, мои дорогие!

У нас все в порядке; в воскресенье ходили в лес, за 12 км, смолили лыжи. Мы их получили давно, но не было креплений, да и снега мало, кое-где земля обнажена, и мы еще не катались. Теперь у нас по расписанию полагается 6 часов тактики в день, и вся она будет на лыжах. Хорошо, что я в прошлом году научился ходить на лыжах, а то пришлось бы туго.

До сих пор на улице стояла очень теплая для декабря погода, так что я еще ни разу не надевал папиной фуфайки; зато и казарму нашу еще ни разу не топили.

Пишите честно, нужны ли деньги.

Пожалуйста, не тратьте конвертов, а делайте треугольнички.

Крестник (Серг. Савв.) действительно «болван», как пишет мама, его с месяц назад отчислили и отправили на пересылочный пункт как неспособного.

Будьте здоровы.

Коля.

Назад: Ноябрь 1942 года

Дальше: Январь 1943 года