Книга: Изобретение науки. Новая история научной революции

Назад: Заключение Изобретение науки

Дальше: 16. Наш постмодернистский мир

15. В защиту науки

Если бы предметом нашего спора было какое-нибудь положение юриспруденции или одной из других гуманитарных наук, где нет ни истинного, ни ложного, то можно было бы вполне положиться на тонкость ума, ораторское красноречие и большой писательский опыт в надежде, что превзошедший в этом других выявит и заставит признать превосходство защищаемого положения. Но в науках о природе, выводы которых истинны и необходимы и где человеческий произвол ни при чем, нужно остерегаться, как бы не стать на защиту ложного, так как тысячи Демосфенов и тысячи Аристотелей восстанут против всякого заурядного ума, если даже ему посчастливится открыть истину. Поэтому, синьор Симпличио, откажитесь лучше от мысли и надежды, что могут найтись мужи много более ученые, начитанные и осведомленные в книгах, чем мы, все прочие, и что наперекор природе они смогут сделать истинным то, что ложно.Галилей. Диалог о двух системах мира (1632)

§ 1

У Шекспира не было – если вернуться к комментарию Борхеса, с которого начинается эта книга, – чувства истории. Он воспринимал классических авторов как своих современников. Он видел множество перемен, иногда к худшему, иногда к лучшему, но не имел представления о неотвратимых переменах или прогрессе. И это неудивительно, поскольку в его мире почти не было заметно признаков прогресса; когда Шекспир в 1613 г. отошел от дел, Бэкон опубликовал только одну свою книгу о новой науке, «О пользе и успехе знания» (1605), а после публикации открытий Галилея, сделанных при помощи телескопа, прошло всего три года. Но с тех пор прогресс уже было не остановить. Я не вижу причины спорить с Джоном Стюартом Миллем, который считал, что главными движущими силами экономического развития был «вечный и, насколько может простираться человеческое предвидение, неограниченный рост власти человека над природой» и что (как мы видели в главе 14) эта власть является результатом расширения научного знания.

Вокруг использования слова «прогресс» образовались разного рода табу; и действительно, это слово больше не может использоваться в гуманитарных науках, не подвергаясь наказанию со стороны того, что Пьер Бейль назвал «законом мнения», и в мире науки это серьезная санкция, поскольку означает отказ в должности или в продвижении по службе. Поэтому позвольте подчеркнуть, что в этом вопросе мое мнение совпадает с мнением многих яростных критиков идеи прогресса. Вот что пишет философ Джон Грей в книге с подзаголовком «Против прогресса и других иллюзий»: «В науке прогресс является фактом, в этике и политике – это суеверие. Ускоряющееся развитие научных знаний питает технические инновации, порождая беспрерывный поток новых изобретений; оно стоит за стремительным ростом численности людей за последние несколько сотен лет. Мыслители-постмодернисты могут оспаривать научный прогресс, однако он, несомненно, реален».

Эти взгляды считаются общепринятыми. Как в 1936 г. сформулировал Джордж Сартон, основатель Американского общества истории науки и его журнала Isis: «История науки – единственная история, которая может проиллюстрировать прогресс человечества. На самом деле у прогресса нет такого определенного и бесспорного значения в других областях, как в области науки». Такие заявления привели к тому, что Сартона стали цитировать только для того, чтобы показать, какими мы были наивными. Репутация Александра Койре пострадала меньше, чем репутация Сартона, однако годом раньше он говорил о том же: история науки, настаивал Койре, является «единственной историей (вместе со связанной с ней историей техники), которая дает какое-либо представление об идее прогресса, которую так часто превозносят и так часто ругают».

Сартон и Койре были правы. Без концепции прогресса история современной науки не в состоянии отобразить уникальную особенность науки. Более того, об этом знают лучшие из тех, кого относят к «релятивистам». Кун отрицал прогресс науки в направлении истины или даже способность понять истину, но настаивал, что для идеи прогресса в науке всегда должно быть место, хотя испытывал большие трудности с объяснением, как такое возможно. Последняя глава его книги «Структура научных революций» называется «Прогресс, который несут революции». В ней автор пишет, что «некоторый вид прогресса будет неизбежно характеризовать науку как предприятие, пока она существует», а далее утверждает, что прогресс следует понимать в терминах эволюции. Ричард Рорти, отважный защитник прагматизма, восхищался Куном и, подобно Куну, признавал прогресс науки в ее собственных терминах: «Сказать, что мы думаем, что движемся в правильном направлении, – это значит просто сказать вместе с Куном, что мы можем, оглядываясь назад, рассказать о прошлом как об истории прогресса». Форма знания, ставящая перед собой цель предсказания и управления, добивается успехов на этом пути. Прогресс является неотъемлемой частью истории. Эта книга направлена не против смягченного релятивизма Куна или Рорти, а против жесткого релятивизма, который представляет прогресс в науке иллюзией, следствием непонимания того, что происходит, когда ученые не соглашаются друг с другом. Публика – и сами ученые – думают, что результат определяется качеством свидетельств; на самом деле, утверждают релятивисты, основными факторами являются статус, влияние и риторические способности сторон в споре.

§ 2

Этот акцент на случайность и локальный характер научного знания поддерживается тем, что многие считают чрезвычайно серьезным философским аргументом, так называемым тезисом Дюэма – Куайна, названного по имени физика и историка науки Пьера Дюэма (1861–1916) и американского философа У. Куайна (1908–2000). Название вводит в заблуждение, поскольку Дюэм не высказывал его в современной формулировке, а Куайн отказался от него, однако этот тезис стал основой большей части современной истории и философиинауки.

Сам тезис состоит из двух положений. Во-первых, утверждается, что научная теория не может быть опровергнута экспериментом, причем не просто одиночным экспериментом, независимо от количества повторений, но и целой серией разных экспериментов. Научные теории представляют собой сложные системы, состоящие из ряда взаимосвязанных теорий, фактов и оборудования. Если результат эксперимента противоречит теории, значит, что-то в ней неверно, однако нельзя однозначно утверждать, что теория ошибочна. Может быть, неверна какая-либо другая теория, составляющая основу данной, или может оказаться ошибочным некий факт, принимавшийся за данность, или оборудование может работать не так, как предполагалось. Поэтому результаты экспериментов не могут опровергать теорию. Такая точка зрения называется «холизм».

Но давайте обратимся к примеру путешествия в Америку. В сущности, это был эксперимент, причем ключевой: он прямо опровергал теорию двух сфер. Единственный способ спасти теорию в свете новых свидетельств – заявить, что все мореплаватели ошиблись: Америка не там, где они думают. Никто не считал подобную аргументацию разумной. Это не озадачило бы Дюэма, который сформулировал свой тезис лишь применительно к современной физике и признавал, что он неприменим, например, к биологии XIX в.

Во-вторых, утверждается, что теории очень слабо связаны с фактами. Для каждого конкретного набора фактов существует бесчисленное множество теорий, подобно тому как между двумя точками можно провести бесконечное число линий. Это означает, что ученые не обязаны (хотя они могут этого не осознавать) принимать любую конкретную теорию – всегда существуют альтернативные, которые работают не хуже, а возможно, и лучше. Разумеется, факты и теории тесно связаны: то, что считается фактом, зависит от теории, которой вы придерживаетесь, а признание теории достоверной базируется на признании фактов. Такого рода неоднозначные, туманные и в то же время тесные взаимоотношения между теориями и фактами называются принципом недоопределения.

И вновь пример с открытием Америки позволяет выявить проблемы с принципом недоопределения: мы видели, что Боден предложил альтернативную теорию земного шара, но она оказалась нежизнеспособной, и ее никто не поддержал. Теория земного шара не была недоопределенной; в данном случае взаимоотношения между теорией и фактами были однозначными. То же самое справедливо в отношении фаз Венеры: после того как их существование было признано, вывод о том, что Венера вращается вокруг Солнца, стал неизбежным.

Именно эти два принципа – холизм и недоопределение – имеют в виду, когда апеллируют к тезису Дюэма – Куайна. Стандартный аргумент состоит в том, что этот тезис доказывает: свидетельства не определяют, что ученые считают истиной; следовательно, научные убеждения формируются в первую очередь культурными и социальными факторами. Если наука в значительной мере определяется культурой, то мы приходим к уже знакомому выводу: ее процедуры и выводы будут отражать исключительно локальный консенсус. Это убеждение является еще одной причиной утверждать, что в XVII в. не было никакой научной революции. Нас убеждают, что наука во Флоренции существенно отличалась от науки в Париже или Лондоне. Историки стремятся блокировать очевидное возражение – ученые в Лондоне читали книги, написанные учеными Флоренции и Парижа, и поэтому принадлежали к одному интеллектуальному сообществу, – настаивая на том, что разные читатели по-разному воспринимали книги, и поэтому изучение работ Галилея во Флоренции в 1640-х гг. значительно отличается от изучения этих же работ в Лондоне в 1660-х гг.

Такое противопоставление местных смыслов и космополитических посланий вполне разумно. Нужно только найти баланс. Галилей мог никогда не покидать Италию, но среди его учеников были англичане и шотландцы, его работа «Две новые науки» впервые была издана в Лейдене. Уильям Гарвей, открывший кровообращение, изучал медицину в Падуе, Рене Декарт переехал из Франции в Голландию, Христиан Гюйгенс – из Голландии во Францию, Томас Гоббс – из Англии во Францию. Роберт Бойль работал в Оксфорде и Лондоне, но приезжал в Италию и выучил итальянский, а его хороший знакомый, Дени Папен, работал во Франции, Англии, Италии и Германии. И разумеется, у всех первых ученых был общий язык. Галилей опубликовал свой трактат «Диалог о двух системах мира» на итальянском языке в 1632 г., но в 1635 г. появился латинский перевод; «Новые физико-механические опыты касательно упругости воздуха» Бойля вышли на английском в 1660 г., а на латыни – в 1661 г.; Ньютон опубликовал «Оптику» на английском в 1704 г, а на латыни – в 1706 г. Из первых 550 членов Королевского общества, избранных в период с 1660-х по 1700-е гг., семьдесят два человека были иностранцами (в XVIII столетии эта доля увеличилась, достигнув одной трети). Новая наука не знала границ языка или национальности, по крайней мере в Западной Европе – в мире, где существовали печатный станок, огнестрельное оружие, телескоп и маятниковые часы.

Мягкая интерпретация тезиса Дюэма – Куайна ведет к смешанному конструктивизму, в котором в формировании научных убеждений участвуют как свидетельства, так и культура. Примером подобных взглядов может служить «Коперниканская революция» (1959) Куна. По мнению Куна, коперниканство одержало верх над альтернативными системами (Птолемея и Тихо Браге) до изобретения телескопа, но это не может быть объяснено только математическим изяществом системы Коперника; важную роль могли сыграть и другие факторы, например неоплатонизм, подталкивающий людей к поклонению Солнцу. Другой пример – стремление Ньютона принять идею действия на расстоянии. Картезианцы считали теорию тяготения Ньютона бессмысленной, но в Англии, где картезианство всегда принималось с оговорками и где получили признание аргументы замысла, сопротивление этой теории было гораздо слабее. Но после того как наука окончательно отвоевала себе место под солнцем, она стала в значительной степени независимой, нечувствительной к влиянию других факторов. Это вовсе не значит, что наука не формируется культурой или свидетельствами, но культура, которая ее формирует, – это в первую очередь культура самой науки. Например, Кеплер был знаком с работами Гильберта по магнетизму и поэтому мог использовать магнитную силу в качестве образца и на этой основе сформулировать законы движения планет: благодаря Гильберту Кеплер получил возможность рассматривать в качестве основы астрономии не геометрию, а физику. Ньютон в Англии мог выдвинуть свою теорию тяготения, но лишь потому, что у него уже была (в отличие от картезианцев) концепция теории: это нечто большее, чем гипотеза, но отличное от доказательства.

Бескомпромиссная интерпретация тезиса Дюэма – Куайна ведет к заключению, что наука – исключительно социальное явление или, по крайней мере, должно рассматриваться таковым, и что реальность (исток Дуная, существование Америки, фазы Венеры) не должна заботить историков и социологов. Если это действительно так, то у нас нет способа отличить хорошую науку от плохой, поскольку все теории являются (или должны считаться) в равной степени адекватными (это называется «когнитивный эгалитаризм»), и поэтому бессмысленно говорить о прогрессе в науке. Я называю такую точку зрения релятивизмом. Довольно долго бескомпромиссная интерпретация занимала ведущее положение в истории науки. Именно из-за тезиса Дюэма – Куайна в этой интерпретации такие важные исторические события, как крушение теории двух сфер или геоцентризма Птолемея, оставались невидимыми для тех, кто был убежден в справедливости тезиса. Его сторонники ведут себя точно так же, как философ Чезаре Кремонини, отказывавшийся смотреть в телескоп Галилея: они держатся за свои убеждения, даже когда свидетельства доказывают их неправоту, при этом просто игнорируя все, что не укладывается в их теорию.

§ 3

Точно такой же релятивистский подход использовался в отношении фактов, а не только теорий, поскольку зачастую трудно отличить одно от другого. По словам Яна Хакинга, не существует согласия по измерению основополагающих величин, таких как скорость света. В доказательство он приводит тот факт, что первый человек, измеривший скорость света, получил не такой результат, которым мы руководствуемся сегодня, и на этом основании называет «ужасным» аргумент о неизбежности согласия относительно скорости света. На самом деле «ужасным» является аргумент Хакинга (что нетипично для него), и для того, чтобы это понять, достаточно взглянуть на свидетельства.

Хакинг, следуя общепринятой точке зрения, считает, что первым измерил скорость света астроном Оле Рёмер (1644–1710). На самом деле Рёмер не вычислял значение скорости света. Его целью было точное вычисление периодов обращения спутников Юпитера (затмения спутников использовались для задания стандартного времени, относительно которого измерялась долгота в различных точках на поверхности Земли). На основании небольшого числа наблюдений Рёмер сделал вывод, что, когда Земля находится на максимальном расстоянии от Юпитера, момент затмения задерживается на двадцать две минуты по сравнению с тем, когда расстояние между двумя планетами минимально. Таким образом, свету требуется двадцать две минуты для пересечения орбиты Земли, или одиннадцать минут для преодоления расстояния, равного радиусу орбиты (то есть расстояния от Земли до Солнца). Утверждение о том, что Рёмер измерил скорость света, предполагает использование этого расстояния, чего Рёмер никогда не делал (нет никаких оснований предполагать, что он считал надежной любую доступную ему величину). Непосредственное измерение скорости света было выполнено гораздо позже, в XIX в. В приведенных ниже двух таблицах сведена история этих двух видов измерений.

Время, за которое свет преодолевает расстояние от Солнца до Земли

¹ Цифры Ньютона не основаны на независимых измерениях, а являются лучшими, по его мнению, из доступных в то время.

² Кассини считал, что свет распространяется мгновенно, но, подобно Рёмеру, определил величину поправки, которую следует использовать при вычислении времени затмения лун Юпитера, и эту величину использовали другие для вычисления скорости света.

³ Средняя величина, поскольку орбита Земли представляет собой эллипс.

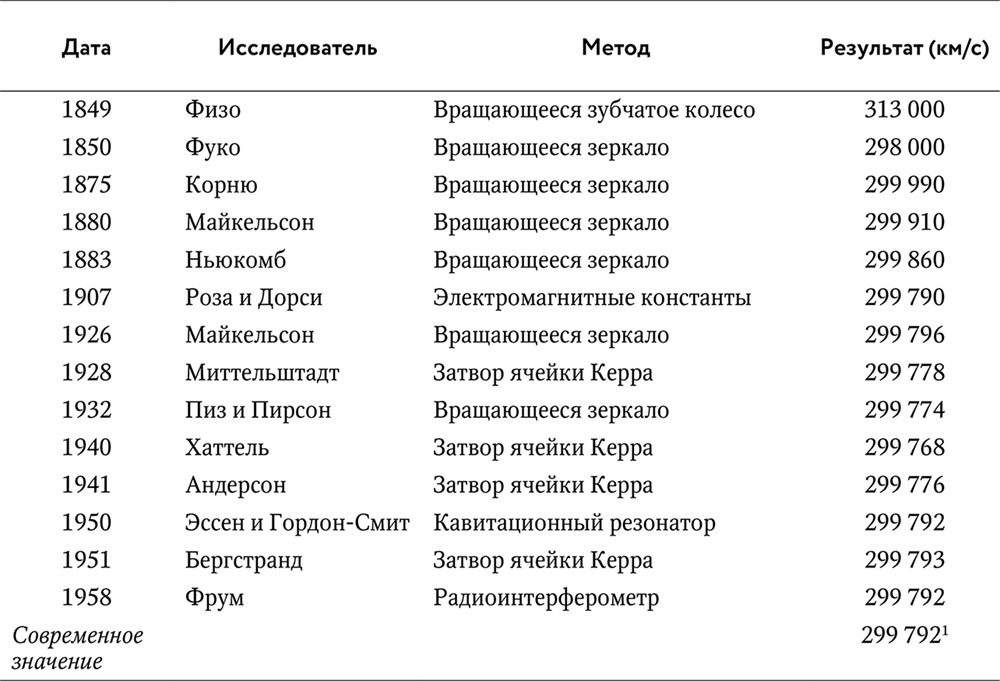

Скорость света

¹ В настоящее время эта величина верна по определению, поскольку с 1983 г. длина метра определяется из величины скорости света, а не наоборот.

Из этих таблиц можно сделать два вывода. Во-первых, достаточно точное значение времени, за которое свет проходит расстояние от Солнца до Земли, стало доступно через семнадцать лет после результата Рёмера: одиннадцать минут. Во-вторых, точность измерения скорости света существенно повышалась до 1928 г, а затем установилась вокруг одного значения, которое в настоящее время считается почти точным; прогресс возобновился в 1950 г., и после этого измеренная величина практически не менялась.

«Ужасным» аргумент Хакинга является потому, что он берет одно отдельное значение, самое первое в длинной череде попыток измерить скорость света. Естественно, полученная Рёмером величина времени, за которое свет преодолевает расстояние от Солнца до Земли, является лишь грубым приближением! Но наукой занимаются не отдельные люди; как показано в главе 8, это коллективное предприятие, в котором прогресс определяется конкуренцией (и сотрудничеством). И действительно, королевский астроном Джон Флемстид отметил, что в отношениях между таким признанным авторитетом, как Кассини, и выскочкой Рёмером присутствовали «подражание» и даже неприязнь. Со временем конкуренция обеспечивала прогресс. Конечно, конкуренция несовершенна, и ученые могут выбрать неверный путь, но в конечном итоге хорошие результаты вытеснят плохие. Утверждение, что инопланетяне, обладающие достаточно развитой техникой, придут приблизительно к такой же величине скорости света, что и мы, звучит вполне логично. Вопрос о величине скорости света не просто случайность, придуманная для развлечения физика-теоретика: он возникает перед всеми, кто хочет с высокой точностью предсказать расположение планет, независимо от того, является ли его целью астрология, измерение времени (как в случае Рёмера) или космическая навигация.

§ 4

В ответ на эти аргументы релятивист сказал бы, что нет никакой причины считать, что ученые добились большей точности в измерении скорости света; они просто добились успехов в согласии, как измерять скорость света. Совершенно очевидно, что это ошибочное суждение, поскольку проверкой точности измерения скорости света служит тот факт, что в сочетании с законами Кеплера она позволяет предсказать положение планет на небе. Значение Рёмера не выдерживает проверки, а современные значения выдерживают. Тем не менее классический пример подобной аргументации содержится в эссе Саймона Шаффера «Стекольная работа: Призмы Ньютона и польза эксперимента» (Glass Works: Newton’s Prisms and the Uses of Experiment, 1989). Шаффер утверждает, что, вопреки общепринятому мнению, Ньютон своим экспериментом не продемонстрировал, что белый свет состоит из лучей разного цвета, которые преломляются по-разному, поскольку его эксперимент мог быть успешно воспроизведен только при случайных и нелогичных обстоятельствах (например, при использовании призм, изготовленных в Англии). Предполагаемое открытие Ньютона утвердилось в научном сообществе потому, что Ньютон «приобрел контроль над социальными институтами экспериментального авторитета». Его авторитет стал «огромным». Мы верим в ньютоновскую теорию цвета не благодаря экспериментальным свидетельствам, а вопреки им; мы верим в нее потому, что Ньютон успешно навязал себя научному сообществу, и затем были «поставлены» эксперименты, чтобы обеспечить требуемые результаты. Сегодня эксперименты Ньютона даются нам уже в готовом виде, чтобы их можно было воспроизводить для обучения детей в школе, но происходит это из-за оборудования, изобретенного для получения нужного результата.

Можно предположить, что Шаффер или его читатели отвергнут эти аргументы как по сути своей невероятные. Что они должны вспомнить о самых разных технических устройствах, принципы работы которых основаны на ньютоновских теориях рефракции и света: это зеркальный телескоп, изобретенный самим Ньютоном, который позволял избавиться от проблемы разного преломления цветов, что приводило к цветному ореолу вокруг контуров наблюдаемых объектов, а также цветное телевидение, которое получило широкое распространение за двадцать лет до появления статьи Шаффера и которое позволяло получить всю палитру цветов из трех: красного, зеленого и синего. Наоборот, утверждения Шаффера были восприняты как общепринятая теория науки – то есть что в ней все решают не доказательства, а власть и убеждение. Его эссе восхищались, потому что оно якобы демонстрировало, что сильную теорию можно воплотить в жизнь: можно написать историю того, что мы теперь считаем настоящей наукой (новую теорию света Ньютона), используя те же интеллектуальные методы, которые использовали бы для написания истории того, что считается ненастоящей наукой (скажем, алхимии). К сожалению, «поставлены» для получения нужных результатов были свидетельства Шаффера, а не Ньютона. Шаг за шагом, аргумент за аргументом, рассуждения Шаффера были опровергнуты Аланом Шапиро в 1996 г.: выяснилось, что огромное количество людей успешно воспроизвели эксперимент Ньютона, не испытав никаких трудностей и не имея никакой нужды в фальсификации результатов. Но после 2000 г. на семь цитирований работы Шаффера приходится всего два цитирования работы Шапиро, и разрыв не уменьшается, а растет – за последние четыре года соотношение изменилось на десять к двум. Ненастоящая наука вытеснила настоящую – по крайней мере, временно.

Эссе Шаффера никак нельзя назвать единичным случаем. Существует большая группа интеллектуалов, работающих в той же традиции, что и Шаффер, и утверждающих, что эксперименты невозможно просто воспроизвести. При действительно независимом повторении экспериментов, настаивают они, всегда получаются разные результаты. Для того чтобы получать «правильные» результаты, вы должны проводить эксперименты в особых условиях, и первая предпосылка для этого – обучение непосредственно у тех людей, кто успешно выполнил эти эксперименты в прошлом. В конечном счете эксперимент может быть воспроизведен в массовом порядке с помощью выпуска специального оборудования, предназначенного для получения именно такого результата – оборудование и результаты взаимозависимы. Это называется «тестированием типа черного ящика». После того как эксперимент «поместили в черный ящик», он перестает быть проверкой результата – скорее правильный результат становится проверкой надежности оборудования. Таким образом, по мнению сторонников этой аргументации, сама идея воспроизведения сбивает с толку, и в экспериментальном знании нет ничего простого и ясного. То есть формирование консенсуса вокруг результатов эксперимента является в первую очередь социальным процессом убеждения людей действовать и думать так, как вам нужно, а не беспристрастным процессом выявления объективного аспекта реального мира. Разумеется, эти утверждения сразу становятся сомнительными, как только их пытаются применить к эксперименту, который оказал большее влияние на ученых, чем любой другой, то есть к эксперименту Торричелли – а также к экспериментам Ньютона с призмами или к измерению скорости света.

Роберт Бойль сформулировал альтернативный взгляд на науку, отличный от того, что провозглашали сторонники холизма и недоопределения, а также те, кто отрицает независимое воспроизведение результатов эксперимента:

Опыт показал нам, что разного рода чрезвычайно правдоподобные и укоренившиеся мнения, такие как необитаемость тропического пояса, твердость небесной части мира или того, что кровь от сердца к наружным частям тела идет по венам (а не по артериям), обычно выросшие из потребности, при появлении новых открытий, которым они противоречат, бывают отброшены большинством разумных людей, поскольку никто намеренно не будет их защищать. Как верно говорит пословица, Rectum est Index sui & Obliqui [ «Прямая линия обнаруживает кривизну кривой»].

Другими словами, как и в случаях с земным шаром и фазами Венеры, новая теория зачастую быстро и без всякого сопротивления добивается успеха, потому что новые свидетельства просто делают все известные альтернативы нежизнеспособными.

§ 5

Будь взгляд релятивистов на науку верен, каждое серьезное изменение парадигмы сопровождалось бы ожесточенными спорами между соперничающими интеллектуальными сообществами; именно так считал Кун. В некоторых случаях так и было, но в других смена происходила тихо, и, как сказал Бойль, никто не стал выступать в защиту старых теорий. Армия отступает с поля боя после первого же удара; противник объявляет о победе, и к нему присоединяются дезертиры с проигравшей стороны. В чем причина такой внезапной трансформации? В 1507 г. Вадиан настаивал, что Аристотель не все знал и что он был обычным человеком, который мог ошибаться (в данном случае речь шла об истоке Дуная, но на кону, разумеется, стояла и теория двух сфер), и это заявление кажется очевидным, даже тривиальным, нам – но не современникам Вадиана. Почему Аристотель ошибался? По причине experientiae penuria, недостаточного опыта. Победа теории земного шара, последовавшая после открытия Америки, – это первый триумф опыта над философской дедукцией и, следовательно, начало революции.

Но было бы опасно опираться на подобные примеры, поддерживая слишком упрощенный взгляд на роль опыта. Можно утверждать, что опыт бывает трех типов. Иногда, как мы только что видели, он опровергает сложившиеся убеждения и сразу же предлагает альтернативу, иногда подтверждает имеющиеся теории (измерения формы Земли французскими экспедициями в Перу и Лапландии (1735–1744) подтвердили выводы Ньютона), а иногда это всего лишь один шаг на пути, который ведет к непредсказуемому результату. К третьей разновидности относятся ответы на научные вопросы, которые могли бы быть верными, но оказались неверными и все же являются важным шагом на пути к правильному ответу, а также правильные ответы, истинное значение которых проявляется медленно, в свете последующего опыта. Кун утверждал, что факт непредсказуемости результата революционного кризиса, пока этот кризис еще не закончился, означает, что его нельзя объяснять задним числом. Наоборот, зачастую в дискуссии существует лишь один путь, способный привести к устойчивому результату. И его поиск может быть похож на поиск выхода из лабиринта.

В конце Средневековья, например, венецианцы разбогатели на импорте пряностей из Азии; пряности по суше доставлялись от Красного моря в Александрию, и это означало, что венецианские купцы, покупавшие их для последующей перевозки по Средиземному морю, были вынуждены платить высокую цену. Португальцы, стремившиеся обойти венецианцев, искали морской путь к «островам пряностей» вокруг Африки и в конечном счете добились успеха. Их примеру последовали голландцы, сделавшие торговлю пряностями основой великой торговой империи. Колумб искал западный маршрут в Азию, но его последователи выяснили, что путь, огибающий Южную Америку, слишком труден и долог; для торговли пряностями открытый им западный маршрут оказался непригоден, но это с лихвой компенсировалось открытием золота и серебра в Южной Америке. В начале XVII в. французский исследователь Самюэль де Шамплен думал, что может найти водный путь через Канаду – от залива Святого Лаврентия к Великим озерам и дальше. Он возил с собой китайский придворный костюм на тот случай, если встретит китайских представителей, двигавшихся ему навстречу с востока. Его предприятие закончилось неудачей. Морские экспедиции искали Северо-Западный проход вплоть до 1794 г., но так и не нашли.

В данном случае мы имеем ряд попыток ответить на один и тот же вопрос в условиях меняющихся географических знаний: попытка найти более удобный путь в Азию стала главным побудительным мотивом для совершенствования этих знаний. С конца XV до конца XVIII в. все эти попытки терпели неудачу. Заранее знать результат было невозможно, но мы не сомневаемся – в отличие от предков, – что Колумб не доберется до Китая, Шамплен не встретит китайских эмиссаров, а поиск коммерчески выгодного Северо-Западного прохода обречен на неудачу (до наступления глобального потепления). К 1800 г. все возможные альтернативы были исчерпаны, и вопрос о лучшем маршруте в Азию был решен окончательно (по крайней мере, до открытия Суэцкого канала в 1869).

Такая зависимость от первоначально выбранного пути является правилом, а не исключением. После того как Коперник объявил, что Земля не центр Вселенной, а планета, вращающаяся вокруг Солнца, люди были вынуждены задуматься, какой может быть эта планета. Во Вселенной Аристотеля Земля поглощала свет, но не излучала его. Было легко представить, как выглядит Земля сверху, но это была бы просто миниатюрная Земля. Среди сторонников Аристотеля развернулась бурная дискуссия, как выглядит Земля, если смотреть на нее с небес, но никто не представлял ее как одну из самых ярких звезд на ночном небе. Николай Кузанский превратил Землю в настоящую звезду, но лишь ценой превращения Солнца в Землю – и почти никто не был готов последовать его примеру. Для Диггеса и Бенедетти, несмотря на приверженность теории Коперника, Земля с большого расстояния представлялась темной звездой, поскольку она получает свет, но не передает его. Леонардо, Бруно и Галилей поняли, что Земля должна быть похожа на большую Луну, если смотреть на нее с Луны, а также считали, что новолуние доказывает, что Луна освещается Землей, – Хэрриот после прочтения работ Галилея назвал это «земным сиянием», и этот термин мы используем и сегодня. Галилей придумал несколько простых экспериментов для доказательства того, что Земля отражает свет и что суша сильнее отражает свет, чем океан (вот почему так ярко светится отраженным светом Луна). Направив свой новый телескоп на Венеру в 1610 г., он обнаружил, что у нее есть фазы – доказательство, что она тоже светится отраженным светом. Более того, Венера проходит через полный набор фаз, и это свидетельствует, что она вращается вокруг Солнца, как предсказывали системы Коперника и Тихо Браге. В этот момент стало очевидным, что, если смотреть на Землю с Венеры, она будет выглядеть как яркая звезда.

Таким образом, теория Коперника ставила прямой вопрос: что представляет собой планета Земля? Астрономы обсуждали весь спектр ответов на этот вопрос. И только один из них выдержал проверку – все планеты сияют отраженным светом. Потребовалось семьдесят лет, чтобы понять это, но после того, как был изобретен телескоп, превратившийся в научный прибор, у остальных вариантов уже не осталось шансов. Ответ, который был абсолютно непредсказуем в 1543 г., стал неизбежным после 1611 г.

После того как научная проблема включается в повестку дня сообщества ученых – становится «животрепещущей», – можно ожидать, что в течение определенного времени будут изучаться разные варианты решения; иногда это весь спектр возможных ответов. На этом раннем этапе не всегда удается достичь соглашения о том, какой из ответов правильный. Но со временем формируется устойчивый консенсус – одно решение верное, а остальные нет. Этот консенсус зависит не только от риторического или политического процесса достижения согласия, но также от способности сторонников той или иной теории ответить на критику и предложить новые способы исследования. «Сильный», или «стабильный», ответ начинает восприниматься просто как верный. Это не означает, что его правильность всегда очевидна, хотя неосторожные историки и ученые часто имеют в виду именно это; просто его правильность становится неоспоримой, по крайней мере, на какой-то период времени.

Открытие антиподов непосредственно вело к идее земного шара, но система Коперника вовсе не означала, что все планеты сияют отраженным светом – для такого вывода требовалось участие телескопа. Между признанием, что трубка Торричелли является измерителем давления, и изобретением атмосферного парового двигателя не было никакого вмешательства постороннего фактора. Закон Бойля стал естественным следствием эксперимента Паскаля на Пюи-де-Дом, а атмосферный паровой двигатель – естественным следствием закона Бойля (даже при наличии серьезных технических трудностей при создании работоспособной машины). Торричелли не мог представить паровой двигатель, как Колумб не представлял Америку; путь от барометра к паровому двигателю не был простым или коротким, как и путь от города Палос-де-ла-Фронтера до Багамских островов, но он существовал и ждал, пока его откроют.

Поиск Северо-Западного прохода или попытка объяснить движение планет по образцу магнетизма были ошибочными, но полезными предприятиями. Можно привести много других примеров научных поисков, которые были обречены на неудачу с самого начала, однако их приверженцы просто отказывались учиться на опыте: попытки превратить неблагородный металл в золото или излечить инфекционную болезнь кровопусканием не прекращались больше двух тысяч лет, но ни то ни другое не получилось, и при этом не возникло полезного нового знания – в отличие от поиска Северо-Западного прохода или от новой астрономии Кеплера. Именно в этом состоит главная проблема релятивистского подхода – либо осуществить можно все, и в этом случае философский камень ждет своего часа, или некоторые вещи неосуществимы, и тогда существует внешняя реальность, которая определяет, какие убеждения жизнеспособны, а какие нет. Разумеется, «осуществить» – это туманное понятие: многие алхимики думали, что видели превращение неблагородного металла в золото, а многие врачи полагали, что вылечили пациентов с помощью кровопускания. Люди обманывают себя самыми разными способами. Представление о том, что Америка – это Азия, исчезло на протяжении одного поколения, но алхимия оказалась гораздо более стойкой.

§ 6

Наивные реалисты, считающие, что наука устанавливает неопровержимые истины о нашем мире (этого взгляда сложно придерживаться, учитывая, что научные теории радикально меняются вместе со свидетельствами, на которых они основаны), предполагают, что научный поиск всегда приводит к похожим вопросам и дает идентичные ответы; релятивисты предполагают, что и вопросы, и ответы отличаются бесконечным разнообразием. Не обязательно плыть на запад, но если вы поплывете, то окажетесь в Америке. А когда вы открыли Америку, пытаясь попасть в Азию, то начинается поиск путей, чтобы обогнуть новый континент. Один вопрос неизбежно ведет к другому. Научный поиск зависит от первоначально выбранного пути.

Сторонниками теории здравого смысла эта мысль доводится до крайности. То есть если вы ищете ответ на тот или иной вопрос, то этот ответ предопределен – как открытие Колумбом Америки. Например, два столяра согласятся по поводу размеров стола, хотя один может измерять его в дюймах, а другой в сантиметрах, а марсианин и землянин придут к согласию относительно величины скорости света, хотя системы измерения у них явно будут разными.

То есть, по мнению сторонников здравого смысла, наука инопланетян – если они существуют и если они разумны – должна соглашаться с нашей наукой в тех областях, где они пересекаются. Лауреат Нобелевской премии по физике Стивен Вайнберг выражал именно это мнение, когда писал, что «когда мы установим контакт с существами с другой планеты, то обнаружим, что они открыли те же законы физической науки, что и мы». Таким образом, наука – это межкультурный язык, который в принципе может освоить любая культура и который уже освоили только культуры, находящиеся на высокой ступени технического развития. Именно это допущение лежало в основе сообщения, которое в 1974 г. отправили в космос с радиотелескопа в Аресибо. Сообщение состояло из чисел, от одного до десяти, атомных чисел водорода, углерода, азота, кислорода и фосфора, формул для сахаров и оснований в нуклеотидах ДНК, двойной спирали ДНК, фигуры человека с указанием ее высоты, численности населения Земли, схемы нашей Солнечной системы и изображения телескопа в Аресибо с указанием его диаметра. Предполагалось, что любой внеземной разум, способный принять сообщение, распознает математику и науку и быстро расшифрует информацию, относящуюся к Земле. Великий математик Христиан Гюйгенс открыл закон движения маятника в 1673 г.; он считал, что во Вселенной рассеяно множество обитаемых планет, и к концу жизни (он умер в 1695) убедил себя, что его закон знают во всей Вселенной.

Противоположный взгляд состоит в том, что наука формируется рядом культурных и социальных факторов и поэтому разные общества не могут произвести одинаковое знание, точно так же как в разных обществах не могут возникнуть одинаковые религиозные убеждения. На самом деле научное знание не есть неизменная истина, даже если таковой кажется. Следовательно, два разных научных сообщества всегда произведут два существенно отличающихся корпуса научных фактов и теорий, и наука – это не межкультурная форма знания, а местный консенсус, специфичный для конкретного сообщества. Закон Бойля можно сравнивать с Новым Светом – в том смысле, что он существовал и просто ждал, когда его откроют. Но сторонники культурного детерминизма с этим не согласны. Они считают, что он больше похож на фирменное блюдо – например, десерт Эскофье персик «мельба» – продукт особой, местной технологии и культуры (отеля «Савой» в 1892). Подобно тому как некоторые блюда – персик «мельба», коктейль из креветок – стали известны на всех континентах и пережили испытание временем, некоторые научные доктрины успешно распространились, в то время как другие остались тесно привязанными к своему времени и к месту происхождения.

Эта книга стремится показать, что у обеих точек зрения есть сильные и слабые аргументы. Моя критика направлена не только на релятивистов (которым уделяется больше внимания просто потому, что их взгляды получили большее распространение среди историков науки), но также на реалистов, которые не могут принять свидетельство, на котором основывается релятивизм, – свидетельство истории и антропологии, которое указывает на культурные различия, зависящие от времени и места. Обычно противники релятивизма приводят следующий аргумент: все люди обладают здравым смыслом и способностью к логическим рассуждениям и поэтому могут распознать настоящее знание, когда видят его. В сущности, наука – это здравый смысл, применяемый систематически, или, как выразился Карл Поппер, «научное знание есть как бы ясно выраженное обыденное знание». На мой взгляд, объяснение науки в терминах здравого смысла является просто хождением по кругу. Не подлежит сомнению, что существует некий фундаментальный опыт и способы рассуждения, которые являются универсальными и могут считаться имеющими силу в любой человеческой культуре. В противном случае межкультурное общение было бы невозможным. Например, любая человеческая культура имеет опыт охоты на диких животных. Мы видели, что в Древнем Риме юристы считали vestigia (изначально следы, оставленные животным) одной из форм свидетельства. Таким образом, корень слова investigate (исследовать) связан с преследованием во время охоты. Новое значение слова clue (ключ), появившееся в XIX в. и означающее то, что ищут детективы, – это метафора, позаимствованная у нити Ариадны, которая помогла Тезею выбраться из лабиринта Минотавра, и эта метафора свидетельствует, что нет ничего нового в том, чтобы идти по следу и смотреть, куда он приведет; детектив идет по следу, подобно Тезею, возвращавшемуся по собственным следам. Все человеческие существа способны к умственной деятельности, требуемой для такого преследования, и исследование какой-либо проблемы, утверждают реалисты, представляет собой просто усложненный вариант той же деятельности.

Но – и очень большое но – межкультурное сходство между всеми человеческими сообществами в большинстве случаев нам ничем не поможет. Во-первых, хотя примеров универсального опыта и способов мышления может быть немного, каждая культура приспосабливает опыт и способы мышления, общие для ее членов, как местную версию здравого смысла – общего для нас, если не для других. Так, Дж. Э. Мур говорил, что здравый смысл заставляет верить во внешнюю реальность, а не в Бога-Творца или загробную жизнь, однако многие люди считают эти верования обычными. На практике диапазон убеждений, которые люди могут разделять и не подвергать сомнению, огромен. В дискуссиях о здравом смысле обычно не проводится разграничение между адекватным универсальным и локальными определениями этого понятия.

Рассмотрим такой пример: в Средние века и в эпоху Возрождения философы-схоласты следовали рассуждениям Аристотеля и полагали, что земля тяжелая и стремится вниз, а огонь легкий (мы могли бы сказать, что у него отрицательный вес) и стремится вверх. Воздух и вода могут быть тяжелыми или легкими в зависимости от обстоятельств – выше или ниже они того места, где должны находиться. Последователи Аристотеля также утверждали, что твердые тела плотнее и тяжелее жидкостей. То есть лед тяжелее воды (поскольку он «плотнее»). Почему же он плавает? Потому что лед на пруду плоский и вода сопротивляется, не давая ему утонуть. Дерево, говорили они, тяжелее воды, поскольку элемент, из которого оно изначально состоит, – это земля. Можно изготовить лодку из дерева, но только при условии, если ее дно будет плоским (или почти плоским).

В Средние века работы Архимеда были хорошо известны, но философы просто не принимали его теорию плавания тел: Архимед утверждал, что все вещества обладают весом и стремятся вниз, и философы смотрели на это как на фундаментальную ошибку. Отвергая теорию Архимеда, они считали, что руководствуются здравым смыслом, и это подтверждал их собственный опыт. Им были неизвестны значимые аномалии, когда их теории противоречили реальности. Они плавали на кораблях, ходили по понтонным мостам, ступали на поверхность замерзшего озера, и ничто не подталкивало их пересмотреть общепринятые теории. Тем не менее, как указывал Галилей, утверждение о том, что лед плавает потому, что он плоский, легко проверялось – достаточно было разбить лед на маленькие кусочки и убедиться, что они не тонут. И почему плоский кусок льда снова всплывает на поверхность, если его погрузить в воду?

Если обратиться к работам философов, возражавших Галилею, то почти сразу все становится ясно: они думали, что на их стороне логика, здравый смысл и авторитет Аристотеля, хотя и придерживались разных точек зрения. Один заявлял, что лед у Галилея всплывал на поверхность потому, что внутри у него содержались пузырьки воздуха, а чистый лед тяжелее воды (что не помешает ему плавать, но помешает всплыть на поверхность после погружения). Другие указывали на изъяны в теории самого Галилея. Галилей обращался к чувственному опыту, но чувственный опыт свидетельствует, говорили они, что осадка кораблей уменьшается вдали от берегов и увеличивается при входе в порт. Ни Архимед, ни Галилей не могли объяснить этот неоспоримый факт – а последователи Аристотеля объясняли. (Большое количество воды сильнее давит на дно судна – загадка решена). Между тем они не соглашались друг с другом по главным вопросам: одни считали, что дерево тяжелее воды, другие – что легче; одни говорили, что вода ничего не весит, когда находится в предназначенном для нее месте, другие отрицали это; одни полагали, что вода расширяется при замерзании, другие оспаривали это утверждение. Однако в одном они были согласны: Аристотель всегда прав.

Между Галилеем и его оппонентами была существенная разница: все апеллировали к опыту, а Галилей выполнил целую программу исследований. Его знание было прикладным, а их знание – нет. В конечном счете разница между Галилеем и остальными заключается в следующем: они были готовы делать заявления, которые считали истинными, но никогда не проверяли (дерево тяжелее воды, осадка кораблей уменьшается, когда они удаляются от берега), тогда как Галилей проверял каждое свое утверждение. Неспособность провести проверку была отражением неспособности достичь согласия по основным пунктам. По большей части они не оспаривали то, что Галилей заявлял как вопрос факта, но ждали, что и он примет без проверки их заявления, к чему он не был готов. Например, ссылаясь на Сенеку, они сообщали, что в Сирии есть озеро с такой плотной водой, что в нем плавают кирпичи. Когда Галилея попросили объяснить это явление, он отверг его как выдумку и сказал, что никакого объяснения не требуется, на что ему с возмущением посоветовали верить «достойным доверия авторам, таким как Сенека, Аристотель, Плиний, Солин и т. д.» Другими словами, главное отличие Галилея от оппонентов состояло в том, что они были философами, а он – математиком, превращавшимся в ученого (а не математиком, как утверждали его противники, который ошибочно считает себя компетентным философом).

Бессмысленно настаивать, что Аристотель и его последователи были лишены здравого смысла или что у них отсутствовал опыт наблюдения за миром. По меркам той эпохи, и того и другого у них имелось в достатке. Отсутствовал у них интеллектуальный инструментарий – в данном случае процедура разработки тестов для подтверждения (или опровержения) теории. И отсутствие этой процедуры объяснялось тем, что ее считали ненужной. Какие могут быть проблемы, когда из неоспоримых допущений делаются необходимые выводы? Какие могут быть проблемы, если в основе лежит общий опыт, разделяемый всеми? Тут мы сталкиваемся с дилеммой. Либо представления о здравом смысле аморфны и подвижны до такой степени, что все убеждения, разделяемые сообществом, сводятся к здравому смыслу. Либо, если вы утверждаете, что во многих сообществах здравый смысл отсутствует, поскольку там существуют убеждения, которые легко опровергнуть, то получается, что существуют сообщества, в которых бо́льшую часть времени никто вообще не проявляет здравого смысла. Идея «здравого смысла» доказывает или слишком много, или слишком мало. Либо все сообщества обладают достаточным здравым смыслом, чтобы поддерживать свое существование, и в этом случае это понятие не помогает определить, какое знание считать достоверным, либо здравый смысл содержится только в тех аргументах, которые совпадают с нашими, и тогда получается, что в разных культурах и в разные периоды истории здравого смысла было очень мало.

Когда Сьюзен Хаак пишет: «Наши стандарты представления о надежном, честном и тщательном исследовании и о надежном, сильном и убедительном свидетельстве не являются внутренними для науки. Вынося суждение, где наука добилась успеха, а где потерпела неудачу, в каких областях и в какое время она проявила себя лучше, а каких хуже, мы обычно обращаемся к стандартам, согласно которым судим о твердости эмпирических убеждений или о строгости и тщательности эмпирического исследования», – она, на мой взгляд, путает две разные проблемы. Конечно, в нашем обществе некоторые стандарты исследования (в том числе подчеркнутое внимание к эмпирической информации) не являются принадлежностью только науки, а имеют более широкий характер – они сформировали всю нашу культуру, но только потому, что это обеспечила научная революция и другие серьезные сдвиги в культуре. Но было бы неверно считать, что у нас и у Аристотеля одинаковые взгляды на то, что считать обоснованным истинным убеждением и как следует приобретать подобные убеждения. Проблема вот в чем: кто такие «мы»? Современные историки или современные детективы (если воспользоваться примерами Хаак)? Или человеческие существа, у которых имеется общая для всех способность к здравому смыслу? Первая интерпретация в основном верна, но не слишком значима; вторая значима, но неверна.

Более того, представления о том, как оценивать эмпирические свидетельства, в каждом случае могут быть разными. Бойль и Ньютон верили в возможность превращения неблагородных металлов в золото, но проявляли здравый смысл при обсуждении других эмпирических вопросов. В XVI в. Жан Боден написал книгу под названием «Метод легкого изучения истории» (Methodus ad facilem historiarum cognitionem, 1566), которую часто указывают как основу современного исторического анализа; он также является автором трактата «Демономания колдунов» (La Démonomanie des Sorciers), в котором утверждает, что ведьмы существуют повсеместно, а люди регулярно превращаются в волков. И то и другое, по его мнению, не противоречило здравому смыслу. Через сто лет Томас Браун выступил против ложных убеждений (например, что у слонов отсутствуют колени), однако он продолжал верить, что жена Лота действительно превратилась в соляной столп. Кроме того, он (будучи по профессии врачом) присутствовал на судах над ведьмами, чтобы удостоверить использование сверхъестественных сил, таким образом обеспечивая осуждение обвиняемых. Браун был чрезвычайно разумным человеком, по крайней мере по меркам того времени, и мы ни к чему не придем, пытаясь утверждать, что его взгляды на колдовство свидетельствуют о том, что он не вправе выносить суждения об эмпирических вещах. Если его взгляды на то, что такое свидетельство, не соответствовали нашим, то это всего лишь доказывает, что у разных культур представления о «здравом смысле» существенно отличаются.

§ 7

Чтобы понять, как появилась современная концепция здравого смысла (в применении к науке и другим видам эмпирического исследования), нужно еще раз обратиться к пересмотру Галилеем закона Архимеда. Галилей, получивший правильные результаты, был тем же человеком, что и несколькими днями раньше, когда все еще придерживался ошибочной версии. Что изменилось? Ответ прост: он приступил к выполнению экспериментальной программы по проверке и совершенствованию своих теорий. Галилей начал с одной аномалии, плавания куска черного дерева, и обнаружил другую, плавание иголки; в результате он открыл поверхностное натяжение. Галилей также решил продемонстрировать действие закона Архимеда и открыл еще одну аномалию – вода может поднимать тело, по весу превосходящее вес самой воды. Затем он не побоялся вернуться назад, снова проанализировать закон Архимеда и скорректировать его. Затем проверил новую теорию с помощью другого эксперимента. Это переключение между теорией и свидетельствами, гипотезой и экспериментом теперь стало привычным, и нам трудно осознать, что действия Галилея были абсолютно новыми. Если его предшественники занимались математикой и философией, то Галилей занимался тем, что мы называем наукой. Разница между Галилеем в начале этого процесса и Галилеем в конце заключается в том, что в конце свидетельства использовались для того, чтобы наложить еще более строгие ограничения на аргументы; свидетельства и аргументы взаимодействовали по-новому. Используя такое взаимодействие, Галилей мог обращаться к тому, что и он, и мы считаем универсальными принципами здравого смысла, хотя и его экспериментальная практика, и выводы были новыми. Но такое обращение всегда сталкивается с трудностями, когда направлено против убеждений, укоренившихся так прочно, что их считают неоспоримой истиной. Все стороны в споре всегда считают, что здравый смысл на их стороне. Галилей, по всей видимости, не добился никакого успеха в своих попытках убедить философов, что он лучше их понял причины плавания тел.

В маленьком трактате Галилея о плавании тел воплотилась вся научная революция. Предмет исследования на протяжении 2000 лет обсуждался выдающимися философами и математиками. Взгляды философов и математиков, противоречившие друг другу, удовлетворяли повседневному опыту – по крайней мере, так они считали. Теория тоже не переживала кризис. До Галилея никто из компетентных математиков не сомневался, что Архимед дал полное объяснение плаванию тел, и никто из компетентных философов, сторонников Аристотеля, не оспаривал точку зрения, что форма играет важную роль в том, какое тело плавает, а какое нет. Тем не менее Галилей понял не только то, что лед легче воды, но также – должно быть, это стало сильнейшим потрясением, – что тела могут плавать, не вытесняя из воды собственный вес. Все ошибались.

Мы не можем объяснить момент начала этой интеллектуальной революции просто обращением к некоему локальному, случайному событию, спору между Галилеем и философами, последователями Аристотеля (хотя такой спор действительно имел место). Изобретая гидравлический пресс, Галилей также не работал над новой практической задачей, которая была по плечу только компетентному инженеру. Он просто искал ответ на старый как мир вопрос: почему одни тела плавают, а другие тонут? И если он нашел новые ответы, то лишь потому, что использовал новые методы и разработал новые инструменты мышления. Паскаль прояснил и систематизировал новые знания, добытые Галилеем. Его ситуация была немного другой: он изучал давление в жидкостях, чтобы понять, как вес воздуха поддерживает столб ртути в барометре. (На самом деле он сформулировал понятие давления – Галилей оперировал весом, а не давлением). Новая гидравлика Паскаля является развитием его экспериментов с вакуумом, но работа Галилея над плаванием тел не зависела от первоначально выбранного пути. Она определялась не новой задачей, а новым типом практики и новым способом мышления.

Возможно, Аристотелю было бы трудно согласиться с утверждением Галилея, что при объяснении плавания тел следует учитывать размер сосуда, – но не Архимеду. Чем же отличается Галилей от Архимеда? Почему мы называем это мышление новым, если Архимед без труда понял бы его? Во-первых, Галилей принадлежал к культуре, которая допускала сомнения даже в самых авторитетных убеждениях – это было наследие Колумба. Он жил в эпоху открытий. Во-вторых, Галилей создавал новую науку, в которой все являлось – по крайней мере, в принципе – измеряемым, даже подъем уровня пруда, на который садится утка, или океана, когда на воду спускается корабль. Этот принцип повышения точности измерений заложил Тихо Браге; укрепляя взаимоотношения между теорией и свидетельствами в физике, Галилей распространял на нее практику астрономии. В-третьих, у Галилея был пример Гильберта, который использовал тщательные манипуляции с оборудованием для экспериментов, чтобы установить новые и неожиданные истины. Галилей не пользовался аргументами, предоставленными ему Колумбом, Браге и Гильбертом; они были ролевыми моделями, которым ему достало смелости следовать. Они не внесли непосредственного вклада в его новую гидравлику, но новая гидравлика стала возможной благодаря интеллектуальной культуре, которую они помогли сформировать, – в частности, интеллектуальную культуру Галилея, поскольку большинство его современников с готовностью соглашались с Аристотелем и не проявляли интереса к вызывающим, неортодоксальным убеждениям. И только после Паскаля эта необычная, редкая культура получила признание и стала пользоваться всеобщим уважением.

Архимед был убежден, что реальный мир можно описать с помощью математики, даже несмотря на то что океаны и корабли не имеют форму кругов, треугольников и квадратов; он не сомневался, что геометрия Евклида сильнее силлогизмов Аристотеля. Нельзя доказать, что в любом из возможных миров математики будут лучше приспособлены к познанию мира, чем философы: это может быть установлено только успехом математической практики и требует культуры, в которой математики вправе бросать вызов утверждениям философов и получать награду за свой успех. Но Галилей был не просто вторым Архимедом; он также был ученым-экспериментатором. Однако у нас нет никаких гарантий, что математики будут заинтересованы в том, чтобы сделать следующий шаг. В XIV в. в Оксфорде интересующиеся математикой философы выдвигали гипотезу, что тела падают с постоянным ускорением, но не предприняли ничего, чтобы подтвердить теоретическую вероятность экспериментом. Пришлось ждать Галилея. Философы из Оксфорда предполагали, что цвет и температура в принципе подлежат количественному измерению и могут меняться с переменной скоростью, но у них не было способов измерения цвета или температуры – а для практических целей им не требовалось измерять скорость падения тел. Их предположения были чисто абстрактными и теоретическими; они рассуждали о любом возможном мире, но только не о нашем, реальном. Они изучали механику в теории, но не проявляли практического интереса к машинам.

Труды Архимеда были доступны на латинском языке еще в XII в., а в печатном виде с 1544 г.: до Галилея все математики с готовностью рассуждали о кораблях, плавающих в безбрежном океане, но никто не опускал модель корабля в модель океана, чтобы точно определить, что происходит. Самых лучших математиков полностью удовлетворял закон Архимеда, казавшийся им логически последовательным и полным. Галилей был первым, кто превратил рассказ Архимеда о том, как плавают тела, в теорию, которую можно проверить на оборудовании для экспериментов; теория оказалась неполной.

Ключевым было стремление Галилея воплотить математическую теорию в соответствующее оборудование. Он даже надеялся изготовить механическую модель, которая иллюстрировала бы его теорию приливов. Отсюда следует огромное преимущество анализа Галилея над анализом Аристотеля и даже анализом Архимеда, поскольку анализ Галилея обеспечивает более точное предсказание и лучшее управление: чтобы узнать, каков пудинг, нужно его отведать. Разумеется, затем достигнутый успех распространяется, превращаясь в здравый смысл, и мы начинаем думать, что каждый разумный человек понимает, что существует лишь один – правильный, в случае с Галилеем, – способ решения задач: переключение между индукцией и дедукцией, проведение мысленных экспериментов и реальных экспериментов, а также недоверие к теории, пока она не проверена экспериментом и пока не предприняты попытки ее опровергнуть. «Здравый смысл», если иметь в виду практики, которые, как нам представляется, его воплощают, не существовал до публикации «Рассуждений о телах, погруженных в воду» в 1612 г. Галилей был первым человеком, похожим на «нас» в том смысле, в каком Сьюзен Хаак пишет о «наших стандартах представления о надежном, честном и тщательном исследовании и о надежном, сильном и поддерживающем свидетельстве». Другими словами, стремясь объяснить такой случай, как исследование Галилеем плавающих тел, мы рискуем проявить слишком много реализма, но в этом случае мы никогда не поймем ни оригинальности Галилея, ни сопротивления, с которым он столкнулся; с другой стороны, уклон в сторону релятивизма не позволит признать тот факт, что Галилей был прав, а его оппоненты ошибались.

Таким образом, мы должны понимать, что и у реалистов, и у релятивистов есть хорошие аргументы. Попробуем усидеть на двух стульях. Вместе с релятивистами мы должны признать опасность опоры на универсальные стандарты человеческой рациональности (но это не значит, что подобные аргументы всегда недействительны, – Галилей разбирался в вопросах плавания тел гораздо лучше оппонентов, и они поняли бы это, если бы занялись экспериментами). А вместе с реалистами мы должны настаивать, что настоящую науку не так уж трудно отличить от ненастоящей, если согласиться, что знания должны тщательно и систематически проверяться опытом.

Предыдущий раздел этой главы я начал с изложения двух альтернативных взглядов на науку, утверждая, что у каждого есть свои достоинства. С одной стороны, знания, которые мы в конечном итоге получаем, по всей видимости, зависят от культуры, случайны и специфичны; с другой стороны, они соответствуют здравому смыслу, предсказуемы и неизбежны. Кун пытался примирить оба этих взгляда, несмотря на противоречия между ними, разделяя революционную и нормальную науку. Результат революции, утверждал он, зависит от культуры, случаен и специфичен, но ведет к периоду стабильности, во время которого прогресс нормален. Грань, проведенная Куном между двумя типами науки, слишком тонка, но в целом его подход разумен: иногда, как мы убедились, одно открытие ведет к другому, причем путь этот (при взгляде из будущего) абсолютно непредсказуем. Между Коперником и Ньютоном произошло несколько революций, но развитие шло извилистым путем, однако путь от Торричелли до Ньюкомена был относительно прямым, и после изобретения барометра и признания экспериментов лучшим путем к новому знанию открылась прямая дорога к паровой машине. В истории науки нет простого ответа на кажущийся бинарным вопрос о выборе между абсолютной случайностью и предсказуемой эволюцией, потому что этот выбор ложный. Ответ всегда находится между двумя крайностями, и в каждом новом случае необходимо заново находить этот баланс.

§ 8

Мы исследовали происхождение науки. Мы видели, что наука – это изобретенное нами занятие, в котором действуют согласованные правила. Существует множество занятий, где мы придумываем правила и меняем их по своему желанию. Раньше совершеннолетие наступало в двадцать один год, теперь в восемнадцать. В прошлом женщины были лишены права голоса – теперь они его получили. С другой стороны, есть занятия, где наша способность изменять правила ограничена факторами, над которыми мы не имеем власти.

Например, садовники создают особый микроклимат для своих растений. Если садовник бросит работу, природа возьмет свое. Таким образом, сад является одновременно природным и искусственным объектом. Несложно предположить, что закон исключения третьего требует, чтобы некий объект был либо природным, либо искусственным: так, например, рубашка сделана либо из натуральных (хлопок, лен, шерсть), либо из синтетических (нейлон, полиэстер) волокон. Но волокно вискозы одновременно натуральное и искусственное – его производят из древесины. Парусное судно использует природную силу ветра для достижения результата, который не встречается в природе. В садоводстве, кулинарии и судостроении есть много определяемых культурой вариантов, однако существуют другие вещи, которые просто неосуществимы. Растения гибнут, майонез сворачивается, суда тонут. И никакие желания не могут этого изменить. Подобные занятия зависят от сложных взаимоотношений между природными и социальными факторами. Таким образом, было бы неверным утверждать, как Эндрю Каннингем, что наука есть «человеческое занятие, чисто человеческое занятие, исключительно человеческое занятие». Да, это человеческое занятие, то не «исключительно». Поэзия и игра в слова – чисто человеческое занятие. Наука относится к тому обширному классу занятий, в которых природное сочетается с искусственным и которые ограничиваются как действительностью, так и культурой.

Особенностью науки является то, что она претендует не просто на сотрудничество с природой (как садовники, повара и судостроители), а на открытие истины, уже существовавшей до начала этого сотрудничества. Неудивительно, что история науки является трудным делом, поскольку сама наука постоянно стремится избежать своей временной специфичности, своей искусственности. Заявляя об освобождении от собственного процесса производства, наука преподносит себя как естественную, а не искусственную; следует ожидать, что в противоположность этой очевидной ошибке некоторые хотят заявить, что наука исключительно искусственное, а не исключительно естественное занятие. Но на самом деле оба этих утверждения верны, и ученые правы, заявляя, что это искусственное занятие может выявить то, что происходит в природе.

Некоторые просто отрицают возможность отстраниться от культуры и изучать природу так, как об этом заявляют ученые. Бруно Латур настаивал: тот факт, что бактерия, вызывающая туберкулез, была найдена в легких египетского фараона Рамсеса II, не означает, что Рамсес умер от туберкулеза. Эта болезнь была открыта только в XIX в. До этого такой вещи, как туберкулез, не существовало, и, следовательно, никто не мог от него умереть. Это не так: конечно, Рамсес II не мог знать, что умирает от туберкулеза, но тем не менее мы знаем, что его убил именно туберкулез. Историзм Латура не учитывает главную особенность науки: она занимается тем, что существует независимо от того, верим ли мы в это или нет. Бактерия, вызывающая туберкулез, была открыта, а не изобретена Робертом Кохом в 1882 г. Латур утверждает, что Рамсес II точно так же не мог умереть от туберкулеза, как не мог быть застрелен из пулемета Гартлинга (Ричард Гартлинг изобрел свой пулемет в 1861), ясно давая понять, что он не делает различий между открытием и изобретением. Но это разные вещи. Пулемет Гартлинга предполагает новую разновидность кооперации между природой и обществом, но бактерия туберкулеза не требует намеренного сотрудничества с нашей стороны, пусть даже для ее выявления и уничтожения нужны методы, которые разрабатываются в лаборатории и включают сложное взаимодействие между природой и обществом.

Наука как метод и как деятельность является социальным конструктом. Но наука – также система знаний, выходящая за рамки социального конструкта, поскольку она успешна и согласуется с реальностью. Однако реалисты не понимают: невозможно доказать, что это соответствие необходимо или неизбежно. Аристотель считал свой метод необходимо надежным; он ошибался. Если наш метод эффективнее, то лишь потому, что лучше соответствует реальному миру, а не потому, что мир обязан быть именно таким. Тем не менее когда это соответствие установлено (в каждой новой научной дисциплине оно должно устанавливаться заново), оно обеспечивает положительную обратную связь. За пределами узких математических дисциплин (включая астрономию и оптику) эта петля впервые была замкнута в 1600 г. Следовательно, нам нужно рассматривать науку как результат эволюционного процесса, в котором за последние пять столетий настоящая наука имела лучшие шансы выжить, чем ненастоящая. Как справедливо заметил Кун, «научное развитие, подобно дарвиновской эволюции, представляет собой процесс, который скорее подталкивают сзади, чем тянут к определенной цели, которая становится все ближе».

§ 9

Проблема с релятивистами в том, что они одинаково объясняют настоящую науку и ненастоящую науку, френологию и ядерную физику – сторонники «сильной программы» открыто настаивают на их равноценности. Проблема с реалистами заключается в том, что они не признают особенностей метода и структуры науки. По их мнению, научный метод является естественным, как ходьба, а не искусственным, как часы. Надеюсь, эта книга покажется реалистической релятивистам и релятивистской реалистам – именно таким был мой замысел. Она придерживается подхода, изложенного в лекции Куна 1991 г. «Проблема с исторической философией науки» (The Trouble with the Historical Philosophy of Science). В ней Кун критикует релятивистов (которые в значительной мере черпали вдохновение в его трудах), указывая, что они ошибаются в том, что принимают традиционный взгляд на научное знание как само собой разумеющийся. То есть они, похоже, считают традиционную философию науки правой в понимании того, чем должно быть знание. Сначала идут факты, а на их основе делаются неизбежные выводы, по крайней мере, в отношении вероятностей. Если наука не производит такого рода знание, заключают они, то она не может вообще производить знание. Но, возможно, эта традиция была неверна не просто в отношении методов, которыми получают знание, а в отношении природы самого знания. Возможно, знание, правильно понятое, есть продукт самого процесса, который описывают эти исследования.

Другими словами, задача в том, чтобы понять, как достоверное знание и научный прогресс могут стать и становятся результатом несовершенного, в значительной степени случайного, зависимого от культуры, чересчур человеческого процесса.

Одним из препятствий к пониманию знания (повторим вслед за Куном) является терминология, которую мы используем для обсуждения своих трудностей. Существует удовлетворительное название людей, которые настаивают на полном отсутствии такой вещи, как знание (есть лишь системы убеждений, которые выдаются за знание): это релятивисты. Но у нас нет общего термина для всех разных точек зрения, которые признают, что некоторые формы познания природы успешнее других, и поэтому прогресс познания возможен. Разумеется, можно назвать их «прогрессистами», но тогда замалчиваются все трудности, которые ассоциируются с идеей прогресса. Дело в том, что прогресс иногда останавливается, а во многих областях жизни за одним шагом вперед следуют два шага назад. Прогресс не является линейным или поступательным, и зачастую трудно договориться о стандарте для его оценки. Тем не менее он существует.

Кроме готовности признать прогресс, когда они его видят, общим для всех этих групп – называют ли они себя реалистами, прагматиками, инструменталистами, фаллибилистами или как-то еще – является признание, что природа (реальность, опыт) налагает практические ограничения на то, что может считаться успешным предсказанием или управлением, то есть природа «сопротивляется». Эти философы не считают научное знание ни полностью определенным, ни неопределенным – оно частично определенное. Невозможно быть твердым релятивистом и признавать сопротивление природы, но можно быть конструктивистом (утверждать, что мы получаем знание из доступных культурных источников) и признавать, что природа сопротивляется. Должным образом понимаемое научное знание необходимо рассматривать как одновременно конструируемое и ограничиваемое. Хасок Чан предложил называть это двойное признание «активным реализмом».

Каждый, кто пытается занять позицию под названием «лучшее из обоих миров», сталкивается с еще одним препятствием – необходимостью конкретизировать идею о сопротивлении природы. Кун видел это препятствие, но неверно описал его. Он жаловался на тех, кто «свободно признает, что наблюдения за природой действительно играют роль в развитии науки. Но они практически ничего не знают об этой роли – то есть о том, как природа вступает во взаимодействие, которое формирует убеждения о ней». Если вы попытаетесь понять смысл сказанного Куном, то обнаружите, что этот смысл ускользает от вас. Дело в том, что сама наука отчасти является описанием того, как природа вступает во взаимодействие, которое формирует убеждения о ней; в таком случае Кун задает не исторический или философский вопрос, а просит объяснить ему некий аспект науки.

Поэтому мы вынуждены отвергнуть формулировку Куна. Чтобы понять, как материальный мир вступает во взаимодействие, формируя убеждения, мы должны взглянуть на то, как говорим с ним и о нем. Один уровень – это оборудование: телескоп изменил способ взаимодействия астрономов с природой. Другой – это инструменты мышления: концепция законов природы, например, формирует вопросы, которые задают ученые, и ответы, которые дает природа. В диалоге между ученым и материальным миром сам материальный мир (по большей части) остается неизменным, тогда как та часть, которую привносит в диалог ученый, меняется, и это меняет роль материального мира. Способы сопротивления природы меняются вместе с нами. Отсюда потребность в исторической эпистемологии, которая позволяет осмыслить способы нашего взаимодействия с материальным миром (и друг с другом) в погоне за знанием. Главная задача такой эпистемологии не объяснить, почему мы добились успеха в получении научного знания, поскольку на этот вопрос нет убедительного ответа. Задача – проследить эволюционный процесс, который вел нас от успеха к успеху; так мы сможем убедиться, что наука действительно работает, и понять, как именно она работает.

В этой главе я уже приводил утверждение Поппера, высказанное в 1958 г., что «научное знание есть как бы ясно выраженное обыденное знание». Как мы видели, в этом он ошибался. Через несколько месяцев Поппер добавил новый эпиграф ко второму изданию «Логики научного открытия», цитату из работ известного историка, лорда Эктона (1834–1902): «Нет ничего более необходимого для человека науки, чем ее история…» Что же узнают ученый и гражданин из истории науки? Ничто не вечно. Как и теории Птолемея и Ньютона, которые казались абсолютно удовлетворительными на протяжении многих столетий, дорогие нашему сердцу теории однажды сменятся другими. Кун постоянно напоминал, что одна из главных целей обучения в науке – скрыть эту истину от следующего поколения ученых. Наука воспроизводит себя с помощью индоктринации, поскольку научные сообщества работают эффективнее, когда в них есть согласие о том, что они пытаются делать.

Но Кун также понимал: тот факт, что рушатся даже самые прочные научные теории, не означает их ненадежность, а также отсутствие научного прогресса. Птолемей дал астрологам информацию, в которой они нуждались, а Ньютон объяснил законы движения планет, сформулированные Кеплером. Надежность современной науки мы демонстрируем каждую секунду каждого дня. Признание ограничений науки и одновременно ее силы требует необычной смеси скепсиса и уверенности; релятивисты перебарщивают со скепсисом, а реалисты – с уверенностью.

Назад: Заключение Изобретение науки

Дальше: 16. Наш постмодернистский мир