Книга: Изобретение науки. Новая история научной революции

Назад: 12. Машины

Дальше: 14. Знание – сила

13. Мир расколдовывается

Следовательно, возрастающая интеллектуализация и рационализация не означают роста знаний о жизненных условиях, в каких приходится существовать. Она означает нечто иное: люди знают или верят в то, что стоит только захотеть, и в любое время все это можно узнать; что, следовательно, принципиально нет никаких таинственных, не поддающихся учету сил, которые здесь действуют, что, напротив, всеми вещами в принципе можно овладеть путем расчета. Последнее, в свою очередь, означает, что мир расколдован.Макс Вебер. Наука как призвание и профессия (1918)

§ 1

В марте 1661 г. мировой судья по имени Джон Момпессон из города Тедуорт в Уилтшире постановил арестовать уличного музыканта (попрошайки были обязаны иметь лицензию, но лицензия музыканта оказалась поддельной) и конфисковать его барабан. На протяжении следующих двух лет в его доме наблюдался полтергейст. Слышались барабанная дробь и пугающие звуки, по воздуху летали разные предметы. Вот типичное сообщение о происшедшем:

Утром 5 ноября, когда шум в комнате с детьми стал особенно сильным, слуге показалось, что лежавшие там две доски задвигались, и он произнес вслух: «Дай мне эту доску». Одна из них вдруг сама собой приблизилась к нему на ярд. Ободренный успехом, он сказал: «Этого мало, пусть она придвинется так, чтобы я смог взять ее в руки», – и доска приблизилась почти к самым его ногам. Так она по его требованию двигалась туда-сюда раз двадцать, пока судья не пресек столь непозволительную вольность. Все это было днем и на глазах множества собравшихся. Наутро в той комнате чувствовался очень едкий запах серы. Вечером же в дом судьи пришел пастор Крэг с подкреплением в лице соседей. Священник и домочадцы «нехорошего» дома, преклонив колена у постели детей, где стуки выбивались особенно громко, стали молиться. На это время стуки оставили детей и перешли в светелку, но немедленно возвратились на прежнее место, едва закончилась молитва. И тут произошло поистине чудо: на глазах у всех пошли гулять стулья и все, что могло двигаться, тут же пришло в движение. У детей сорвало с ног и перебросило через головы башмаки. Одновременно брус, вырванный из кровати, был запущен прямо в священника и задел его по ноге, но мягко, будто клок шерсти. Все удивились, когда пущенный со страшной силой брус остановился точно там же, где упал, ни на волос не сдвинувшись с места.

Люди всегда рассказывали истории о необычных и чудесных явлениях. Эта история взята из трактата «Триумф саддукеев» (Saduscismus triumphatus), написанного священником Джозефом Гленвиллом, одним из главных пропагандистов новой науки и членом Королевского общества с 1664 г. Гленвилл начал писать в защиту реальности колдовства в 1666 г., и его первый вариант истории о Момпессоне появился в следующем году в сочинении «Удар по современным саддукеям» (A Blow at Modern Sadducism); под саддукеями он подразумевал тех, кто отрицает реальность духов. (Приведенный выше отрывок взят из другой версии под названием «Триумф саддукеев» (1681), которую после смерти автора издал его друг, философ-платоник Генри Мор, и которая выдержала еще пять изданий.) Цель «Триумфа саддукеев» проста: Гленвилл искал убедительные свидетельства (в том числе собственные) тому, что он называл «избранной коллекцией современных историй», которые сделали бы ведьм, полтергейст и демонов вопросом факта (я сознательно пользуюсь языком современной науки). Так он доказал бы реальность потустороннего мира и опроверг атеистический материализм. Врач по имени Джон Уэбстер в 1677 г. написал трактат «Проявление предполагаемого колдовства» (Displaying of Supposed Witchcraft), критикующий взгляды Гленвилла, но долго не мог добиться разрешения на публикацию, пока не получил его от вице-президента Королевского общества. В конфликте Гленвилла и Уэбстера Королевское общество предпочло не принимать ничью сторону; тем не менее Уэбстер так и не стал его членом. Гленвилл и ему подобные хотели, чтобы новая наука служила защитой от материализма и атеизма; современные взгляды и вера в колдовство не противоречили друг другу.

§ 2

Слово modern (modernus) – современный – датируется VI в. Оно появилось после разграбления Рима вестготами (410) и установления нового, христианского порядка при Теодорихе (493–526). Тогда современная эпоха была эпохой восстановления после долгого периода разрухи, кризиса и упадка. Затем значение слова modern менялось – от века к веку и от дисциплины к дисциплине. На протяжении приблизительно тысячи лет проводилась граница между древними и современными людьми, под которыми обычно понимали язычников и христиан. Еще в 1382 г. флорентийский хроникер Филиппо Виллани упоминает о «древних, средних и современных временах»; в 1604 г. появился термин medium aevum (предшественник «Средневековья»), и тем самым было обозначено разделение между древней, средневековой и современной историей, которое остается стандартом и в наши дни. Появлялись и исчезали другие термины: «Ренессанс» и «Просвещение» были терминами XIX в. и последние пятьдесят лет они вытесняются «ранней современностью»; все три отражают нежелание считать историю после 1453 г. (падения Константинополя) «современной». Путешественник XIX в. с путеводителем Бедекера в руках, садившийся в поезд на одном из огромных железнодорожных вокзалов Европы, больше не сравнивал себя с Эразмом Роттердамским, который пересек Европу верхом; в эпоху Просвещения единственным усовершенствованием по сравнению с временами Эразма была карета. Для историка конца XIX в. «современность» (слово XVIII столетия) начиналась не с падения Рима или падения Константинополя, а с появления железнодорожного расписания. И так оно, похоже, и осталось, поскольку мы изобрели термин «постмодерн», чтобы обозначить разницу между нашим миром (приблизительно последние пятьдесят лет) и миром наших родителей, дедов и прадедов.

Шекспир использовал слово modern в значении ordinary (обычный) и contemporary (одновременный). У него отсутствовало достаточно сильное чувство исторических перемен, и поэтому он не подчеркивал необычные явления современного мира, а о самом необычном явлении, известном ему, – Реформации – был вынужден говорить только намеками, поскольку опасался обвинений в католицизме. Поэтому, когда Лафе в пьесе «Все хорошо, что хорошо кончается» заявляет: «Говорят, что чудес больше не бывает; и есть у нас философы, которые стараются сделать обыденным и естественным все сверхъестественное и не имеющее видимых причин. Вследствие этого мы превращаем ужасные вещи в сущие пустяки, загораживаясь мнимым знанием, тогда как следовало бы покоряться неисповедимому страху» (II.iii.891), – он атакует новую протестантскую доктрину, согласно которой чудеса остались в прошлом. Однако Лафе использует modern как синоним ordinary (обыденный), что скорее затрудняет, чем облегчает восприятие его слов. В V в. разграбление Рима означало конец одного мира и начало другого; то же самое можно сказать о железной дороге в XIX в. Шекспир не осознавал, что живет в новом мире, – несмотря на компас, печатный станок, порох и открытие Америки. Он стремился сгладить различия между Древним Римом и современным ему Лондоном, как и между Вероной и Кентербери.

В отдельных дисциплинах понятие современности существовало уже в эпоху Возрождения: в живописи, музыке, военном деле, литературе (современная литература, ярчайшим представителем которой был Данте, писалась на разговорном итальянском, а не на латыни). Но идея того, что можно было бы назвать «современной эпохой», «современным миром» или «современностью», оформилась только после смерти Шекспира (1616). Возьмем, например, объемный труд Алессандро Тассони, который был опубликован в 1620 г. и в котором сравнивались достижения древности и современности. Тассони прекрасно знал о всех тех вещах, которых не было у древних, – например, соколиной охоты, шелка или живописи с использованием законов перспективы. Он считал, что некоторые современные технологии – часы, компас, телескоп – отражают реальный прогресс по сравнению с минувшей эпохой. Однако, по его мнению, история в основе своей циклична: достижения любой эпохи могут быть утеряны в следующей. Кроме того, он не понимал решающих перемен, произошедших в естественных науках. В рассуждениях о натурфилософии он восхваляет современных ученых за то, что они не считают достаточным одного лишь авторитета Аристотеля, а также за многочисленные открытия (в основном побочные продукты открытия Нового Света), но считает неоспоримым превосходство греков над современниками. В рассуждениях об астрономии Тассони демонстрирует знакомство с доказательствами Браге, что кометы принадлежат надлунному миру, и с открытиями Галилея, сделанными с помощью телескопа, но считает современным не только Коперника, но и Сакробоско (как относит к современным изобретениям и часы, и телескоп). Он также восхваляет Кремонини, отказывавшегося смотреть в телескоп Галилея. Утверждалось, что Тассони выражает чувство освобождения от древности, преподававшейся в школе, но он лишь считал, что современники должны найти свое место в аудитории вместе с древними. Мысль о замене одних другими просто не приходила ему в голову.

Эта глава посвящена появлению двух аспектов современности. И первым из них было другое значение слова modern (современный), которое в 1660-х гг. стало указанием на науку после Галилея. Так, в «Высшей точке» Гленвилла первая глава была названа «Современные усовершенствования полезного знания», и автор часто использует слово «современный» (современный мир, современность, современное направление философии, современные эксперименты, современные открытия) применительно к постколумбовой эпохе. В том же значении слово «современный» встречается в названии книги Баттерфилда «Происхождение современной науки», отражая устоявшееся значение термина для современников Ньютона. Таким образом, наше понимание слова «современный», когда речь идет о науке, осталось таким же, как в те времена, когда оно использовалось для признания того, что мы называем научной революцией.

Кроме того, наблюдалось ослабление веры в магию и колдовство, о чем намекает в своей речи Лафе, если принять, что modern означает нечто большее, чем «обыденный». В то время такое отношение к сверхъестественному считалось новым и беспрецедентным – то есть тоже современным. Англия начала XVIII в. играла ключевую роль в том, что мир, как выразился Вебер, был расколдован. Именно концепция современности Вебера привлекает наше внимание к этому аспекту научной революции.

§ 3

В 1704 г. Джонатан Свифт, впоследствии сочинивший «Путешествия Гулливера», опубликовал небольшой памфлет под названием «Битва книг». В нем описано сражение между хранившимися в библиотеке книгами – древними и современными. Свифт написал этот памфлет в 1697 г., и ко времени публикации конфликт, послуживший предметом сатиры, был уже исчерпан. В тексте специально оставлены пробелы, чтобы читатель не знал, кто победил в битве. Конфликт в его английской версии разразился в 1690 г., когда известный политик и дипломат сэр Уильям Темпл (Свифт время от времени работал у него секретарем с 1688 по 1699) опубликовал эссе, в котором защищал древних писателей от современных. Темпл отреагировал на спор, который начался во Франции несколькими годами раньше: утверждалось, что произведения французских писателей XVII в. (который французы теперь называют l’âge classique; этот термин появился в XX столетии) превосходят все, что было написано в древности греками и римлянами. В Англии эти споры вылились в дискуссии об относительных достоинствах таких авторов, как Мильтон и Драйден, с одной стороны, и Вергилий и Гомер – с другой (Шекспир еще не успел заявить о себе как о величайшем из поэтов). «Современники» обрели уверенность в себе.

В этом споре вопрос об относительных достоинствах древней и современной науки поначалу был второстепенным. Темпл в своем очерке лишь упомянул о нем, и в памфлете Свифта «Битва книг» он тоже остается на заднем плане. Однако он стал центральной темой, когда Фонтенель во Франции принялся защищать современников (1686), а затем снова в ответе Темплу, «Размышления о знаниях древних и новых» (1694 г., второе расширенное издание 1698), молодого священника Уильяма Уоттона, который был избран членом Королевского общества, хотя наука не была его главным занятием. (Уоттону поручили составить первое жизнеописание Роберта Бойля; он приступил к работе, но так и не закончил ее, поскольку предался таким порокам, как пьянство и чревоугодие). Темпл почти ничего не знал о науке, гораздо меньше Уоттона, и не испытывал никакого желания восполнить этот пробел. Он умер в 1699 г., оставив после себя неоконченный ответ Уоттону – там отсутствовали рассуждения о науке, которые должны были стать его основным аргументом. Очевидно, он надеялся, что кто-то – возможно, Свифт, – напишет для него недостающий раздел.

После его смерти Свифт опубликовал неоконченный текст (1701). По словам Свифта, следующий фрагмент был написан рукой Темпла, но содержащаяся в нем информация, которая предполагает знакомство с работами Годвина, Уилкинса и других, была явно предоставлена Свифтом, который разбирался не только в вопросах науки, но и почти во всем, что происходит в мире:

Признаюсь, я искал и был бы рад найти то, что было произведено для пользы, удобства и развлечения человечества всеми пустыми предположениями тех, кому приписывали великие достижения в знаниях и учености последних пятидесяти лет (таков возраст наших современных притворщиков). Я действительно слышал о чудесных притязаниях и фантазиях людей, одержимых идеей необыкновенного усовершенствования знаний и наук, которое произошло в наше время, и прогресса, который их ожидает в будущем – универсальное средство, способное исцелить все болезни, философский камень, который будет найден людьми, безразличными к богатству, переливание молодой крови в жилы стариков, которое сделает их игривыми, словно ягнята, всеобщий язык, способный послужить всем людям, когда они забудут собственный, чтение мыслей друг друга, чтобы обойтись без тяжкой необходимости речи, искусство полета, чтобы человек не упал и не сломал себе шею, корабли с двойным дном, которые не тонут при кораблекрушении, восхитительные достоинства того благородного и необходимого сока, который мы называем слюной и который будет очень дешево продаваться в каждой аптеке, открытие новых миров на планетах и путешествия к ним и к Луне, которые станут такими же регулярными, как путешествия между Йорком и Лондоном, – что такие простые смертные, как я, считают столь же необузданными, как фантазии Ариосто, но лишенными их остроумия и нравоучительности. Эти современные мудрецы надеются, что время сохранит в пробирках их безумные фантазии, как сохранило «Неистового Роланда».

Все это (переливание крови, корабли с двойным дном, коммуникация без слов и даже исцеление слюной) описывается довольно точно. Об этом знал Свифт, но не Темпл.

Уоттон не стал отвечать на публикацию неоконченного произведения Темпла в 1701 г., поскольку его противник умер, а в его эссе отсутствовал глубокий анализ современной науки, который мог поддержать аргументацию автора. Однако появление «Битвы книг» Свифта, в которой содержались язвительные намеки на его сочинение, возмутило его – возможно, потому, что теперь он подозревал, что вклад Свифта в эссе Темпла больше, чем казалось ранее. Поэтому в 1705 г. он опубликовал свой «Ответ», а также яростную критику «Сказки бочки» Свифта (которая была издана вместе с «Битвой книг»), аллегории, воспринятой Уоттоном как атака на основы христианства.

Темпл происходил из знатной семьи и относился к выскочке Уоттону с едва скрываемым презрением. Даже Свифт, чье происхождение было достаточно скромным, считал Уоттона безродным. Темпл был бы неприятно удивлен, узнав, что его имя будут помнить в основном потому, что он какое-то время был работодателем Свифта, а и он, и Уоттон останутся в истории лишь как люди, подтолкнувшие Свифта к сочинению «Битвы книг». Об Уоттоне вспоминают еще реже, чем о Темпле. Никто не читает его научных изысканий о Вавилонской башне или о книжниках и фарисеях. Однако, в отличие от Темпла, он не заслуживает такого забвения. Уоттон осознавал приход научной революции и был первым, кто исследовал эту область. Он понимал, что должен описать разницу между древней и современной наукой, должен проанализировать влияние печатного станка, телескопа и микроскопа на новую науку и объяснить, как новый критический подход в сочетании с лучшим распространением информации привел к большей достоверности и фактов, и теорий. Его исследования предыстории теории кровообращения заложили основы истории науки как отдельной дисциплины. Считалось, что он ошибается, не упоминая о Копернике, но теперь, когда слава основателя современной астрономии постепенно переходит к Тихо Браге, книги Уоттона выглядят не такими уязвимыми. Именно Уоттон первым высказал мнение, что основание Королевского общества знаменует истинное начало современной науки, поскольку считал достижения XVI в. в первую очередь разрушительными («работой эпохи было убрать мусор»), тогда как только последние сорок или пятьдесят лет «новая философия обосновалась в мире».

В заключение Уоттон приходит к выводу, что теперь:

(1) Никакие аргументы не считаются вескими, никакие принципы не принимаются среди знаменитых философов нашей эпохи, кроме тех, которые постижимы умом… Материя и движение с их несколькими свойствами единственно рассматриваются в современных решениях физических задач. Субстанциальные формы, оккультные свойства, умственные образы, индивидуальные особенности, симпатии и антипатии вещей – все они уничтожены… поскольку являются лишь пустым звуком, словами, из которых никто не может сформировать определенную и точно очерченную идею.(2) Образование сект и партий в философии… полностью осталось в прошлом. Декарту в его собственном мире верят не больше, чем Аристотелю: вес имеет лишь вопрос факта…(3) Математика объединилась с физиологией [то есть с естественными науками] не только для помощи в понимании и для ускорения ее частей; она абсолютно необходима для постижения устройства природы во всех ее проявлениях.(4) Новые философы, как их обычно называют, воздерживаются от общих выводов, пока не накопят большое количество экспериментов и наблюдений относительно рассматриваемой вещи; и при появлении нового света старая гипотеза рушится без шума и суматохи.

Таким образом, Уоттон выполнил глубокий анализ научной революции, хотя и не использовал этот термин. Она стала возможной благодаря печатному станку и изобретению телескопа; она опиралась на математику и механическую философию, а также на новый экспериментальный метод и на установление факта. Новая наука отличалась от всего, что было раньше, поскольку ее основой были эксперимент и наблюдение, а не только теоретизирование, а также из-за признания, что научное знание будет со временем изменяться. В 1694 г. уже были опубликованы «Начала» Ньютона, и Уоттон начал понимать значение этой работы; в 1705 г. он мог говорить о ньютоновской «Оптике» как о образцовом тексте новой науки. У него уже была возможность оглянуться назад, чтобы выявить истоки научной революции и ее основных действующих лиц, очертить ее главные характеристики. Данная книга строго придерживается традиций, установленных моим однофамильцем, Уильямом Уоттоном.

Последнее предложение – вовсе не шутка, поскольку к 1700 г. полностью сформировалась концепция науки, сохранившаяся в основном неизменной до наших дней, а вместе с ней пришло достоверное описание того, что изменилось за предшествующие две сотни лет. В 1650 г. никто не знал, как изучать материальный мир. В 1700 г. уже ни у кого не вызывала возражений идея, что изучение материального мира связано с фактами, экспериментами, свидетельствами, теориями и законами природы. Последующие научные революции преобразовали наши знания, но не расплавили и не отлили в другую форму нашу концепцию науки.

§ 4

Тем не менее идея современной науки вызывает к жизни целый ряд вопросов, которые нашли свое выражение в фразе Вебера о том, что мир был «расколдован». Уоттон считал, что именно Свифт, критиковавший современность, был недоверчивым скептиком, тогда как сам Уоттон изображал себя традиционным протестантом. Его нисколько не беспокоит, что наука может ассоциироваться с неверием. Читая Уоттона, мы можем понять, что нет никакого конфликта между философией и христианской верой, но не видим природы их взаимоотношений, а также отношений между наукой и рядом верований, которые мы теперь отвергли как несовместимые с наукой, особенно магией и колдовством. Один из вопросов, которого касается Уоттон, – это алхимия, и здесь явственно проявляется его скепсис, хотя он выражается очень осторожно – возможно, потому что знает, что Бойль и Ньютон являются ее сторонниками; таким образом, Темпл получил возможность осуждать Уоттона за чрезмерную симпатию к алхимикам. Простительно считать, что в расколдованном мире жили именно Темпл и Свифт, критики современной науки, а не ее защитник Уоттон.

Как это ни странно, работы последнего поколения историков по такой теме, как наука и магия, по большей части бесполезны. Во многих отношениях ключевым текстом остается «Религия и упадок магии» Кита Томаса (1971). Томас был убежден, что у магии есть две основные составляющие. С одной стороны, магия представляла собой попытку получить власть над природой, и такая попытка была неизбежна в обществах, которые не могли защитить себя от неурожаев, пожаров, болезней, боли и внезапной смерти. Таким образом, вера в магию в принципе должна ослабляться по мере совершенствования технологий, особенно с развитием медицины, появлением страхования и методов смягчения последствий непредвиденных катастроф. По этой причине вера в магию должна была сохраняться вплоть до XIX в. и даже позже. (Конечно, компания Николаса Барбона, специализировавшаяся на страховании от пожара, была основана в 1680 г., но ее услугами могли воспользоваться немногие; точно так же разнообразные братства, например масоны, возникли в начале XVIII столетия, но до XIX в. они были немногочисленными.)

С другой стороны, Томас утверждал, что людей обвиняли в колдовстве и занятиях демонической магией в результате социальной напряженности, особенно по поводу распределения благотворительности. В таком случае вера в демоническую магию должна была сохраняться вплоть до радикального улучшения условий жизни, поскольку в обществе начала XVII в. были сильны и вера в магию, и социальная напряженность. Джозеф Аддисон в своем журнале «Наблюдатель» (Spectator, 1711) утверждает, что в каждой деревне есть женщины, которых считают ведьмами, и это убеждение напрямую отражает социальную напряженность:

Когда женщина становится немощной телом и умом и все больше зависимой от прихода, она обычно превращается в ведьму и распространяет по всей округе нелепые выдумки, воображаемую порчу и пугающие сны. Тем временем бедное и жалкое существо, невинная причина множества бед, начинает бояться самой себя и иногда признает тайные связи и отношения, которые являются порождением ослабленного старостью разума. Зачастую это лишает милостыни тех, кто больше всего заслуживает сострадания, и возбуждает в людях злобу в отношении несчастных, дряхлых существ, в которых человеческая природа уничтожена немощью и слабоумием.

Тем не менее совершенно очевидно, что в начале XVIII в. среди образованной элиты вера в колдовство стремительно ослабевала. Сам Аддисон называл себя нейтральным в этом вопросе: в принципе он верил в колдовство, но не в обоснованность конкретных обвинений в колдовстве. Такую двойственность отражает случай Джейн Уэнхем, которую в 1712 г. обвинили в колдовстве, но затем помиловали и отпустили. Однако она была не последней, кому грозила смертная казнь: в 1716 г. Мэри Хайкс и ее девятилетнюю дочь казнили за то, что они вызвали бурю. Как бы то ни было, в 1736 г. были отменены законы, направленные против колдовства. Удивительно, но современники Аддисона (включая его самого) настаивали, что именно священники были в первых рядах новых скептиков относительно обвинений в колдовстве.

Вполне возможно, существует простое решение этой загадки. Возможно, действительно нет технологического или социологического объяснения тому, что в начале XVIII в. начала ослабевать вера в колдовство, но есть альтернативное объяснение. Причина в новой науке. Томас, обычно избегающий интеллектуалистических объяснений, на этот раз обращается к ним. Его критиковали за такой подход – на том основании, что это вовсе не объяснение, поскольку новая наука и скепсис относительно колдовства просто-напросто являются двумя сторонами одной медали. Я не согласен с такой критикой. Представим лодки на реке, которые во время отлива застревают в грязи. Подъем лодок можно с уверенностью объяснить приливом, хотя сам по себе подъем лодок является лучшим свидетельством того, что вода прибывает.

Но если причиной и является новая наука, то механизм ее влияния довольно сложен. После основания Королевского общества в 1660 г. для влиятельной группы его членов, и прежде всего для Бойля, было очень важно доказать, что новая философия не враждебна, а дружественна христианству. Это стало одной из главных целей так называемой «Истории» Спрэта (которая появилась всего семь лет спустя после основания Королевского общества; священник и будущий епископ Спрэт писал под руководством Уилкинса, который получил епископат через год после публикации «Истории»), а также главной целью «Благочестивой философии» (Philosophia pia) Гленвилла (1671 г., на английском, несмотря на латинское название) и «Христианского виртуоза» (Christian virtuoso) Бойля (1690). Причину понять нетрудно. Как мы уже видели, «корпускулярная философия», как называл ее Бойль, была основана на идеях Эпикура и Лукреция, противников любой религии. Томас Гоббс, не будучи атомистом, разработал материалистическую, эпикурейскую философию, которую все считали враждебной религии. Вероятно, атеистические настроения были широко распространены в лондонских кофейнях (число которых резко увеличивалось после Реставрации в 1660), хотя почти не нашли отражения в печати. Очевидно, среди членов Королевского общества были и неверующие: говорили, что Галлей «даже не притворяется, что верит в христианство», и именно поэтому в 1691 г. ему не дали кафедру астрономии в Оксфорде; вероятно, его немного раздражало, что репутация атеиста не помешала Николасу Сондерсону (впоследствии он стал прототипом слепого атеиста в «Письме о слепых» Дидро) в 1710 г. получить должность лукасовского профессора математики в Кембридже.

Более того, поскольку с самого основания университетов в XII в. христианскую теологию преподавали в рамках философии Аристотеля, защитники Аристотелевой натурфилософии естественным образом обвиняли новую философию во враждебности правильной теологии, а также правильной философии. Поэтому члены Королевского общества считали своей стратегической целью продемонстрировать, что новая философия полезна христианской вере; разумеется, для многих это был не просто расчет. Бойль был глубоко верующим человеком, жертвовавшим на богоугодные дела, а согласно его завещанию были основаны Бойлевские лекции для неверующих. Он настаивал на совместимости новой науки и христианства, руководствуясь своими убеждениями.

В первые же годы после основания Королевского общества были выдвинуты две новые группы аргументов в защиту христианской веры. Прежде всего это аргументы картезианцев о том, что разум должен быть нематериален и поэтому разумные существа должны иметь бессмертную душу, а наше знание Бога как существа, превосходящего нас, должно идти извне. В остальном картезианство противоречило традиционной вере, поскольку Декарт был готов представить, что Вселенная полностью стихийна после того, как были установлены фундаментальные законы природы; картезианство также стало источником разных форм атеистической аргументации, в первую очередь Спинозы. Однако основой философии Декарта был набор аргументов в защиту веры. Вторую группу составляли аргументы замысла: сторонники механической философии, сравнивавшие Вселенную с часами (см. главу 12), утверждали, что она представима только как творение всемогущего часовщика. Бойль всячески подчеркивал важность этого аргумента, который противоречил взглядам последователей Эпикура и Лукреция, считавших Вселенную результатом случайного отклонения, которое привело к соприкосновению двух атомов, вызвавшему цепную реакцию.

Обе эти группы аргументов были абсолютно новыми. В традиционной медицине «жизненные силы» выполняли в человеческом теле ту работу, которую мы сегодня приписываем электрическим импульсам, передаваемым по нервам; эти жизненные силы вряд ли можно было назвать материальными. А в теологии пространство населяли ангелы и демоны, даже если у них не было тел в нашем привычном понимании. Таким образом, потусторонний мир представлял собой промежуточную зону между материальным и нематериальным. Вот как описывал это в 1677 г. Джон Уэбстер:

Как не знаем мы внутреннего устройства тела, так не знаем и высшей степени чистоты и духовности тел, не знаем, где они заканчиваются, и поэтому не можем сказать, откуда отсчитывать начало духовного и нематериального существа. Во Вселенной столько сотворенных тел, самых разных, столько сортов и степеней чистоты и красоты, превосходящих друг друга, что мы не можем сказать, которое из них ближе всего к бестелесности, или природе духа… Поэтому жизненную силу в человеческих телах врачи называют духом, в отличие от костей, связок, мускульной плоти и тому подобного… но мы все равно остаемся заключенными в границах своего тела, такими же материальными, как все остальное, как воздух и эфир. И тем видимым разновидностям других тел, которые перемещаются в воздухе и предстают перед нашими глазами, посредством которых мы различаем форму, цвет, местоположение и сходство одних тел с другими, науками было отказано в качествах, будто они были просто ничем или бестелесными вещами, хотя в действительности они материальны… Так что если мы обладаем телами великой чистоты и готовы постичь природу духа, то мы не можем сказать, где должен начинаться дух, поскольку не знаем, где заканчиваются чистейшие тела.

Картезианство проводило четкую границу между материальным и нематериальным, но не разъясняло, как ангелы или демоны могут присутствовать в нашем мире. Реджинальд Скот задолго до Декарта пришел к выводу, что в материальном мире нет места (за исключением человеческого разума) для нематериальных существ. Но Уэбстер, считавший себя последователем Декарта, заявлял, что ангелы и демоны есть материальные существа, которых можно видеть и с которыми можно общаться, но, подобно воздуху, слишком эфемерные, чтобы прикоснуться к ним или схватить. Даже человеческие существа обладают не только нематериальным разумом, но и материальной чувствующей душой, которая может физически присутствовать после смерти. Более того, серьезный удар по декартовскому аргументу о нематериальном разуме нанес Джон Локк в работе «Опыт о человеческом разумении» (1690), признав логическую возможность идеи думающей материи. Таким образом, картезианское разделение разума и материи оказалось не таким резким и решительным, как казалось.

Что касается аргумента замысла, он радикально отличался от аргумента Фомы Аквинского, утверждавшего, что Вселенная ведома целью и что конечная цель должна быть найдена в Боге. Новые философы считали материю пассивным объектом божественного созидания и отрицали существование Аристотелевых форм. Для них, как мы убедились в главе 9, аргумент творения состоял в том, что они представляли Вселенную созданной, а не в том, что у самой природы имеется цель. Этот аргумент был сильнее, чем разделение на разум и материю, и подвергся систематической критике только в «Диалогах» Юма, изданных после его смерти. Оба этих аргумента основаны на предварительном признании механической или корпускулярной философии, согласно которой материя пассивна, а ее действия всегда направляются извне.

Вместе с этими двумя аргументами в период с 1653 по 1691 г. выдвигался и третий аргумент, опирающийся на язык «фактов». Идея была проста: в основе христианства лежит вера в существование духовного мира наряду с материальным. Отрицание духов в форме ангелов и демонов было важным шагом к отрицанию бессмертной души; таким образом, доказательство существования духов станет доказательством реальности духовного мира. Хотя битва должна была разгореться вокруг вопроса о существовании духов, все понимали, что речь идет о существовании Бога. Как выразился Гленвилл, «те, кто не осмеливается прямо сказать БОГА НЕТ, ограничиваются (дабы избежать лжи) отрицанием того, что существуют ДУХИ или ВЕДЬМЫ». Это стремление обосновать веру неоспоримыми фактами было привычным в протестантском мире и появилось раньше, чем в науке укоренился новый язык фактов. В Риме роль advocatus diaboli, или адвоката дьявола, была введена еще в 1587 г. для проверки свидетельств о чудесах людей, которых предлагалось канонизировать.

Новая стратегия опровержения атеизма начинается с работы Генри Мора «Противоядие от атеизма» (Antidote against Atheism, 1653), в которой подробно рассматриваются случаи колдовства. Гленвилл, ученик Мора, стал главным выразителем этой стратегии. Благодаря ему некоторые случаи получили широкую известность, и в первую очередь «барабанщик из Тедуорта». Свой вклад в распространение подобной литературы внес и Бойль, которому предложили перевести с французского «Дьявола из Маскона» (1658), а Мерик Казобон опубликовал запись бесед Джона Ди с ангелами – или, как считал сам Казобон, с демонами (1659). Бойль много времени посвящал исследованию такого явления, как ясновидение, что можно считать зачатком парапсихологии. Последней значительной работой этого направления мысли стал труд Ричарда Бакстера «О несомненном существовании мира духов» (The Certainty of the World of Spirits, 1691).

У этой стратегии доказательства существования мира духов путем сбора свидетельств надежных очевидцев была одна главная проблема. Предполагалось, что свидетельства, которые были бы убедительными в отчете о лабораторном эксперименте или в суде, где рассматривается убийство или кража, также могут быть убедительными, когда речь идет об одержимости дьяволом или левитации. Эту точку зрения разделял главный оппонент Гленвилла, Джон Уэбстер. И действительно, можно только удивляться (с учетом того, как редко встречается слово «свидетельство» в текстах Бойля), насколько часто они используют слово «свидетельство»: тридцать два раза у Уэбстера, шестьдесят шесть в издании Гленвилла 1681 г. Уэбстер отрицал существование надежных свидетельств сделки с дьяволом, соития с дьяволом, а также духов в виде черных кошек, присосавшихся к выростам на коже ведьмы, и ведьм, летающих по воздуху или превращающихся в волков или зайцев. Он считал надежными свидетельства, которые можно предъявить в суде: более одного очевидца, причем в здравом уме и непредвзятого. Основываясь на этом критерии, он признавал достоверность свидетельств о привидениях, о том, что тело убитого кровоточит в присутствии убийцы, об алхимии и т. д. Таким образом, споры между Гленвиллом и Уэбстером шли не о реальности демонов, а лишь о границах их присутствия в мире; Уэбстер верил во множество вещей, которые показались бы нам нелепыми, причем на основе свидетельств, которые, по мнению Бойля и Гленвилла, были ничуть не надежнее свидетельств колдовства.

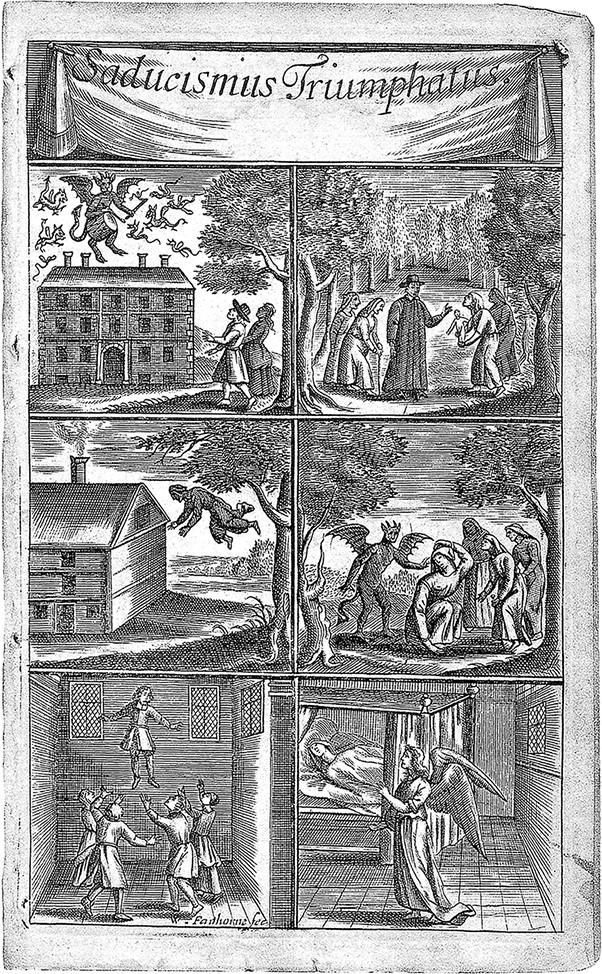

Фронтиспис второй части трактата Джозефа Гленвилла «Триумф саддукеев», 1681. По часовой стрелке с верхнего левого угла: барабанщик из Тедуорта, ведьма из Сомерсета Джулиан Кокс, встреча ведьм у ворот Тристера, небесное видение в Амстердаме, шотландская ведьма Маргарет Джексон, левитация Ричарда Джонса в Шептон-Маллете

Как бы то ни было, в «Логике Пор-Рояля» (1662) признавалось, что чем менее вероятно событие, тем убедительнее должно быть свидетельство в его пользу, чтобы доказать, что ложность свидетельства менее вероятна, чем отсутствие самого события. Совершенно очевидно, в данном контексте возникает проблема со свидетельствами чудес, которая была быстро затушевана и в самой «Логике», и Локком; видимо, по этой причине аргумент медленно пробивал себе дорогу. Но в первые годы XVIII столетия этот аргумент, связанный с вероятностью, применялся все чаще. Он был центральным в работе Фрэнсиса Хатчинсона «Исторический очерк о колдовстве» (Historical Essay Concerning Witchcraft, 1718, хотя Хатчинсон, будущий епископ, настоятельно подчеркивал свою веру в ангелов), а затем был позаимствован Тренчардом и Гордоном, издавшими в 1722 г. «Письма Катона» (Cato’s Letters). Он же использовался в одном из памфлетов, вызванных случаем Мэри Тофт, которая в 1726 г. заявила, что родила семнадцать кроликов:

Допустим, у нас есть письмо из Баттерси, сообщающее, что женщина родила пять огурцов, или даже сотня писем, но это не заставит разумного человека поверить во все, что угодно, а скорее предположить, что люди, написавшие эти письма, либо обманывают себя, либо намерены обмануть его. И то и другое может произойти и происходит каждый день, но еще не было такого, что какое-либо существо породило другое существо, во всех отношениях отличное от себя, не говоря уже о пяти или семнадцати таких существах; и поэтому здравомыслящий человек, не говоря уже о проницательном анатоме, должен смотреть на все подобные письма с величайшим презрением.

В более сложной форме этот аргумент приводится в эссе Дэвида Юма «О чудесах» в «Исследовании о человеческом познании» (1748).

Христианские церкви не могли отказаться от веры в чудеса и ангелов, но христиане, вне всякого сомнения, могли не настаивать на реальности колдовства, одержимости демонами, полтергейста, левитации и ясновидения. И действительно, мы уже видели, что священники, составлявшие авангард армии тех, кто защищал веру в духов, первыми начали это отступление, которое уже шло полным ходом во время суда над Джейн Уэнхем в 1712 г. Такое отступление сделал возможным новый, убедительный аргумент в пользу религии.

§ 5

В 1687 г. Ньютон опубликовал «Начала», где были заложены основы его теории тяготения. Гравитация предполагала действие на расстоянии, что механическая философия считала невозможным. В континентальной Европе сопротивление ньютонианству продолжалось до 1740-х гг. и в нем участвовали ключевые интеллектуальные фигуры, такие как Гюйгенс, Лейбниц и Фонтенель. В Англии значение «Начал» осознавалось медленно просто из-за сложности книги: говорили, что за период с публикации книги до смерти Ньютона в 1727 г. должным образом понять ее могли только десять человек.

Переломным моментом для широкого распространения открытия Ньютона стал 1692 г., когда Ричард Бентли прочел первый курс Бойлевских лекций. Бентли был выдающимся ученым своего времени, стоявшим на классических позициях, но его также избрали членом Королевского общества. Он вступил в битву между древностью и современностью на стороне своего друга Уоттона, предоставив для второго издания «Размышлений» пространные доказательства того, что письма Фалариса, которые Темпл считал одной из жемчужин классической литературы, были более поздней подделкой. Он не стремился к духовной карьере, но в 1690 г. получил сан диакона, а впоследствии стал священником. Готовясь к лекциям, он написал Ньютону, который ответил: «Когда я писал свой трактат о нашей системе мира, я имел в виду такие принципы, которые применительно к людям могли бы способствовать вере в Бога, и ничто не может обрадовать меня больше, чем известие о том, что мой труд оказался полезен именно для такой надобности».

Восемь лекций Бентли были опубликованы под названием «Неразумность и нелогичность атеизма, продемонстрированные преимуществами и радостями религиозной жизни, способностями человеческих душ, строением живых тел, а также происхождением и строением мира» (Folly and Unreasonableness of Atheism Demonstrated from the Advantage and Pleasure of a Religious Life, the Faculties of Human Souls, the Structure of Animate Bodies, & the Origin and Frame of the World, 1693). Первая лекция была посвящена социальным и психологическим преимуществам религии, вторая – картезианскому аргументу против мыслящей материи, третья, четвертая и пятая – строению человеческого тела, а последние три – ньютоновскому описанию Вселенной. Вслед за Ньютоном Бентли приводит простой довод: гравитация необходима для того, чтобы Бог постоянно «направлял и приводил в движение» Вселенную; гравитация была «непосредственным указом и перстом Божьим, исполнением божественного закона… который, будучи доказанным, сразу пошатнет и разрушит все башни и батареи, возведенные атеистами против небес». Это был «новый и неоспоримый аргумент в пользу существования Бога». Более того, наша Солнечная система не могла возникнуть случайно, а требовала преднамеренной расстановки своих частей в определенном порядке, чтобы оставаться стабильной. Таким образом, можно показать, что и Вселенная, и человечество были созданы милосердным Богом.

Именно эти новые аргументы стали предпосылкой серьезного культурного сдвига после 1692 г. и среди ученых, и среди богословов. Старая аргументация, основанная на мире духов, была отброшена (во всех опубликованных Бойлевских лекциях, начиная с XVIII в., я смог найти лишь одно упоминание о колдовстве), а их место заняла новая, рационализированная (как мы бы ее назвали) теология. Ньютонианское христианство Бентли, если не открыто, то косвенно, преподносилось как альтернатива не только вере в демонов, но также чрезмерному рационализму картезианцев. Мишенью Бентли в данном случае был Томас Бернет, которой в своей «Священной истории Земли» (Sacred Theory of the Earth, на латыни 1681–1689; на английском 1684–1690) стремился дать научное объяснение Всемирному потопу.

Как мы уже видели, последователи Аристотеля полагали, что сфера воды в десять раз больше сферы земли, и поэтому для них загадкой был не тот факт, что во время потопа вся земля была покрыта водой, а почему этого не происходит постоянно. После того как землю и воду объединили в одну сферу, стало очевидно, что воды недостаточно, чтобы покрыть всю поверхность сферы. Более того, картезианцы утверждали, что Вселенная представляет собой заполненное веществом пространство, в котором нет места пустоте. Поэтому, если Бог решил временно сотворить дополнительную воду, он должен был одновременно разрушить материю, которая занимала место, предназначенное для воды. Бернет считал это неправдоподобным. Он предположил, что в прошлом Земля была идеально гладкой оболочкой, которая полностью окружала воду; некая катастрофа привела к тому, что оболочка растрескалась и часть ее опустилась под воду, в результате чего возникла та Земля, какую мы видим сегодня. Аргументация Бернета вызвала у широкой публики неподдельный ужас. Как выразился Герберт Крофт, епископ Херефордский, «этот метод выводить все из естественных причин, боюсь, превращает весь мир в насмешников». Бентли, опираясь на такие работы, как «Мудрость Божия, явленная в деле творения» Джона Рея (The Wisdom of God Manifested in His Works of Creation, 1691), настаивал на том, что Земля с самого начала была создана такой, какой мы ее видим, со всеми океанами и заливами, – для пользы человечества. Следовательно, Всемирный потоп нужно рассматривать как истинное чудо, а не как естественное событие, которое просто совпало с широким распространением людских пороков.

Такими образом, с одной стороны, аргумент Бентли был повторением традиционных доводов христианства, гораздо более консервативным, например, чем книга Уильяма Уинстона «Новая теория Земли» (A New Theory of the Earth, 1696), которая развивала ньютоновское представление о космосе утверждением, что Всемирный потоп стал результатом приближения кометы. Но в спорах о демонах и ведьмах Бентли был на стороне радикалов, что можно понять из его последующей критики одного из величайших нерелигиозных текстов XVIII в., «Рассуждение о свободомыслии» (Discourse of Freethinking, 1713) Энтони Коллинза. В своем эссе «Замечания о рассуждении о свободомыслии» (Remarks upon a Late Discourse of Freethinking, 1713) Бентли, укрывшийся под псевдонимом Филелефтерос (любящий свободу), ясно дает понять, что верит в колдовство не больше, чем Коллинз, и доброжелательно отзывается о книге Балтазара Беккера «Заколдованный мир» (The Enchanted World, 1691), серьезной атаке на веру в колдовство и одержимость демонами, первоначально опубликованной на голландском языке, а также о работе Сэмюэла Харснета, вероятно «Заявлении о вопиющих папистских мошенничествах» (A Declaration of Egregious Popish Impostures, 1605). Харснет испытал сильное влияние Реджинальда Скота и стремился показать, что случаи предполагаемой одержимости дьяволом – это умышленный обман. Таким образом, Бентли – на что указывает и выбор псевдонима – готов признать нечто общее со сторонниками свободомыслия, по крайней мере, в том, что касается колдовства, одновременно защищая традиционную церковь.

Для нас главная ценность «Замечаний» Бентли заключается в его объяснении, почему ослабела вера в колдовство:

В мрачные времена – не потому, что они были папистскими, а вследствие невежества – до Реформации любая необычная болезнь, сопровождавшаяся странными симптомами, бессвязным бредом или конвульсиями, поеданием несъедобных вещей или противоестественными выделениями, из-за незнания естественных причин приписывалась действиям дьявола. Это суеверие разделялось всеми, от деревни до королевского двора, и, хотя не навязывалось духовными лицами, было свойством человеческой природы. Ни один народ не избежал ее, даже рай в Нью-Джерси нашего автора, куда еще не ступала нога священника. И если следующая эпоха будет невежественной, то суеверие… я бы не сказал, что вернется, но возникнет снова. Что же стало причиной ослабления веры в колдовство в Англии? Не растущая секта [свободомыслящих], а развитие философии и медицины. Благодарить нужно не атеистов, а Королевское общество и коллегию врачей, Бойля и Ньютона, Сиденхема и Рэтклиффа. Когда люди видят, что болезни, которые они приписывали колдовству, излечиваются медициной, они также излечиваются от своей ошибки: благодаря событию, а не ложным априорным представлениям они познают истину, что это были не ведьма, не дьявол и не Бог.

Обратите внимание, с какой осторожностью Бентли излагает свои взгляды: систематическое отрицание веры в ведьм, дьявола или Бога – это ложные воззрения атеиста, а отказ от суеверного представления, что болезни вызываются колдовством, – правильная позиция философа. Атеист рассуждает «априорно», а философ – «благодаря событию», то есть на основе опыта. Конечно, Бентли не думал, что Бойль, Ньютон, Сиденхем и Рэтклифф непосредственно боролись с верой в колдовство, и, вероятно, знал, что Бойль одобрял такую веру. Скорее он хотел сказать, что, независимо от своих намерений, новая наука разрушала суеверия. Новый подход к свидетельствам, который Спрэт восхвалял как «пытливый, дотошный и скептический», поощрял общий скепсис в отношении чудес, ясновидения и колдовства. По мере того как крепло убеждение, что Бог действует посредством «известных и неизменных законов», а не чудес, дьявол тоже начинал действовать с помощью обычных греховных искушений, а не сверхъестественной одержимости и заклинаний. Таким образом, Бентли защищал тезис Фомы Аквинского: совершенствование методов лечения болезней в сочетании с накоплением научных знаний подрывает веру в магию и колдовство. Он противопоставлял знания и суеверия. (Конечно, никаких усовершенствованных методов лечения болезней тогда не было, но Бентли, очевидно, полагал, что медицина делает огромные успехи, хотя теперь это утверждение можно назвать неоправданным.)

Бентли не был одинок в своем убеждении, что прогресс науки уничтожит суеверия. И действительно, ослабление традиционных верований уже началось. Первой подверглась атаке вера в фей и домовых (по свидетельству Реджинальда Скота, большинство образованных людей перестали в них верить уже в 1580-х гг.), затем пришла очередь концепции симпатии и антипатии, а за ней последовала вера в приметы – необычная форма облаков, двойное или тройное солнце, кометы, рождение уродцев – предвещавшие, как считали еще в Древнем Риме, катастрофу. В «Рассуждениях о знаках» (Discourse Concerning Prodigies, 1663) Джон Спенсер утверждал, что натурфилософия является действенным средством против суеверий:

Человеческий ум укрепляет природа всякого знания, но особенно философии: она предохранит нас как от камней атеизма, поскольку обратит к пониманию первопричины, к которой постепенно сводится и в которой разрешается все второстепенное, а также от отмелей суеверия, поскольку знакомит нас с побочной причиной. Фантазия с готовностью предлагает нам страшные и сверхъестественные объяснения тех вещей, причины и природа которых неизвестна и которые рассеиваются (как тени сумерек) под лучами знания. Философия подводит нас (как человек лошадь) близко к первопричинам и дает нам ясное и четкое видение того, что нас пугало прежде, заставляет стыдиться глупости и слабости наших прежних страхов.

Атака на приметы была частью более общей тенденции, которая возникла после Реформации и была направлена на подрыв «энтузиазма» (особенно веры в непосредственное вдохновение Святым Духом) – на том основании, что он может привести лишь к конфликту в обществе. Так, например, Спрэт хотел подчеркнуть склонность новой науки смягчать «причуды» тех, кто верит в ясновидение и чудеса:

Представим нашего философа, обладающего недоверчивостью и безжалостностью судьи, которые иногда неверно называют слепотой ума и жестокосердием. Представим, что он решительно отказывается признавать что-либо превосходящее силу природы, но убедительное свидетельство убеждает его. Пусть он всегда будет настороже, всегда исполнен внимания к любому чудесному событию, и пусть его суждения не будут застигнуты врасплох уловками веры.

По мнению Спрэта, энтузиазм своими ложными заявлениями о божественном вмешательстве в мир просто предлагает заложников атеизму. Чтобы веру можно было защитить, ее необходимо свести к набору основополагающих убеждений.

Главной ценностью, занявшей место легковерного благочестия, стала вежливость, которой были озабочены авторы конца XVII и начала XVIII в. У Спенсера уже отражается эта новая тенденция, когда он по-новому описывает христианство:

Но те, кто говорит о таких сильных проявлениях божественного в наши дни [подобных тем, что описаны в Ветхом Завете] и ищет их, неверно понимают характер и состояние той ситуации, в которую поставило нас появление Спасителя; во всех делах следует проявлять больше степенности, спокойствия и немногословия, что согласно и отражает нрав, проявленный в миру нашим Спасителем, который не закричит и не пожалуется, но глас Его будет услышан на улицах, а также состояние разумного существа, руководимого настойчивыми и спокойными доводами, словами мудрых, высказанными спокойно. Таинства Евангелия преподносятся в степенных и обстоятельных речах, умы людей теперь не вводятся в исступленный восторг такими неистовыми и великими примерами божественной силы и справедливости, как при более примитивном и рабском состоянии мира. Чудеса, совершенные нашим Спасителем, имеют спокойную и благовоспитанную природу [он исцелял слепых, хромых и увечных, не вызывал гром и дождь, как Самуил, а усмирял их].

Таким образом, колдовство было легко отнести к примитивным явлениям, неуместным для новой эпохи – спокойной, неторопливой, тихой и рассудительной. Но Спенсер не дает – и не может – ответа на вопрос, когда же закончилось это «примитивное и рабское состояние мира». С приходом Спасителя? А может, после Реформации или Реставрации?

В период с 1653 по 1692 г. многие новые философы стремились подтвердить свою приверженность традициям, демонстрируя веру в ангелов и демонов, несмотря на то что это не соответствовало спокойному и вежливому миру, к которому они стремились во всех других аспектах. После 1692 г. ньютонианство предложило жизнеспособный альтернативный аргумент в пользу веры, основанный на соотношении вероятностей, который сначала был использован против колдовства, но затем и против чудес (вместе со «Свободным исследованием» (Free Enquiry) Мидлтона 1747 г. и эссе Юма 1748). Аргументы в пользу существования магии и колдовства почти не выдвигались. Но со временем промежуточная позиция между суевериями и рационализмом, которую стремились занять умеренные мыслители вроде Спрэта и Бентли, все чаще подвергалась критике, и маятник качнулся в другую сторону. Когда нападкам стали подвергаться евангельские чудеса (хотя и не в открытую), то, что еще недавно считалось суеверием, снова стало достойным уважения. Этот новый мир изобразил Хогарт на своей гравюре «Доверчивость, суеверие и фанатизм» (1762), которая не только высмеивает текущее положение дел, но и обращается к началу века, когда в последний раз высказывались подобные взгляды: Мэри Тофт производит на свет кроликов, на стопке с экземпляром книги Гленвилла и проповедями Уэсли стоит термометр для измерения градуса фанатизма, а на самом термометре – барабанщик из Тедуорта. Эпоха скепсиса отступала перед новыми разновидностями религиозного энтузиазма.

§ 6

Таким образом, в целом Бентли был прав: новая наука подрывала веру в магию и колдовство, как она подрывала веру в астрологию и алхимию. Но этот процесс не был гладким. В 1653–1692 гг. вера в колдовство и занятия алхимией часто шли рука об руку с новой наукой, и если новая наука в конечном итоге оказалась несовместимой с ними, то это произошло благодаря непредвиденным, а не предсказанным последствиям новой философии. Рационализм начал укореняться только после 1692 г.; а когда потом он подвергся систематическим нападкам Джона Уэсли, результатом стало не его поражение, а появление – впервые – двух культур, науки и веры.

Примечательно, что и Уоттон, и Бентли были одновременно богословами и защитниками новой науки, а Свифт, высмеявшей обоих в «Битве книг», был священником, разбиравшимся в науке гораздо больше их. В Англии священники и ученые все еще принадлежали к одной культуре, и между ними не было различий в том, что касалось веры или неверия в магию и колдовство. Священнослужители, интересующиеся наукой, Уоттон и Бентли были типичными первыми сторонниками ньютонианства. Многие из последователей Ньютона имели духовное звание: первый королевский астроном Джон Флемстид, Сэмюэл Кларк, участник Бойлевских лекций и сторонник Ньютона в его споре с Лейбницем, Джеймс Бредли, савильянский профессор астрономии в Оксфорде и королевский астроном, Уильям Дерем, автор «Физикотеологии» (Physico-Theology, 1713), выдержавшей множество изданий и переводов, Уильям Уистон, преемник Ньютона в должности лукасовского профессора математики в Кембридже и т. д. Атеисты – а их было много – обычно больше интересовались классическими знаниями, чем современной наукой. Они публиковали работы с такими названиями, как «Первые две книги Филострата, рассказывающие о жизни Аполлония Тианского, написанные изначально на греческом языке и теперь опубликованные на английском, вместе с философскими примечаниями к каждой главе» (Two First Books of Philostratus, Concerning the Life of Apollonius Tyaneus: Written Originally in Greek, and now Published in English: Together with Philological Notes upon each Chapter, Charly Blount, 1680). Массированная атака Бентли на Коллинза уступила место спору о толковании цитаты из Цицерона. Линия фронта XIX в. еще не была обозначена.

Формирование общей культуры, связывающей священнослужителей, математиков, изготовителей инструментов и аристократов, таких как Джеймс Бриджес, герцог Чандос, и Джордж Паркер, второй граф Маклсфилд, требовало постоянных усилий. В этом процессе можно выделить четыре составляющих. Во-первых, существовала потребность преподавания ньютонианства в университетах: первым ньютонианским учебником физики была работа Джона Кейла «Введение в физику» (1701), которая конкурировала с адаптацией Сэмюэла Кларка «Физики» Роо (1697), где в процессе многочисленных переизданий картезианство Роо постепенно тонуло в ньютонианских комментариях Кларка. В упрощенном виде взгляды самого Ньютона были изложены Вильгельмом Гравезандом сначала на английском (1720), а затем на латыни (1723); еще доступнее они стали в книге Джона Пембертона «Обзор философии сэра Исаака Ньютона» (1728). Во-вторых, ньютонианское христианство требовалось защищать от критиков, например, такими работами, как «Геометрия не друг безбожию» (Geometry No Friend to Infidelity, 1734). Кроме того, ньютонианство следовало сделать доступным для широкой публики. «Новая теория» (New Theory, 1696) Уистона стала первой книгой, в которой просто и подробно были изложены аргументы «Начал» Ньютона, но за ней быстро последовали такие работы, как «Священная космология» (Cosmologia sacra, 1701) Неемии Грю, «Астрономия джентльмена» (Young Gentleman’s Astronomy, 1718) Эдварда Уэлса Младшего, «Беседы об астрономии между джентльменом и дамой» (Astronomical Dialogues between a Gentleman and a Lady, 1729) Джона Харриса, «Основы философии Ньютона» (Eléments de la philosophie de Newton, 1738) Вольтера и «Ньютонианство для дам» (Newtonianismo per le dame) Франческо Альгаротти (1739, книга выдержала тридцать изданий на шести языках).

Уильям Хогарт. Доверчивость, суеверие и фанатизм. Гравюра, 1762. Изображен десяток примеров колдовства и суеверий, в том числе в правой части гравюры барабанщик из Тедуорта, стоящий на термометре для измерения градуса фанатизма (сам термометр водружен на экземпляр книги Гленвилла, а на переднем плане Мэри Тофт, которая производит на свет кроликов

Кажущаяся одержимость образованием дам отчасти объясняется подражанием «Диалогам» (Dialogues) Фонтенеля (французские женщины играли центральную роль в культуре салона), а отчасти примером Эмили дю Шатле, музы и вдохновительницы Вольтера, которая была квалифицированным математиком и перевела «Начала» на французский язык (1756). Даже Вольтер, избегавший бесед между философом и дамой – формы, популяризированной Фонтенелем, – любил представлять, как его книгу читает утонченная женщина, сидящая за туалетным столиком. И конечно, у него были такие читательницы; Вольтер переписывался с Лаурой Басси, первой женщиной, получившей ученую степень в Болонском университете и ставшей преподавателем. Басси заведовала кафедрой физики и, естественно, преподавала физику Ньютона. В Англии это были Афра Бен, переводившая Фонтенеля, и поэтесса Элизабет Картер, которая перевела книгу Франческо Альгаротти. Таким образом, женская аудитория не была выдумкой.

Эти три составляющих кампании в защиту ньютонианства со временем усиливались. Очевидным показателем процесса может служить количество книг, в названии которых упоминалось имя Ньютона. Когда Сэмюэл Джонсон в своем эссе «Тщеславие писателей» (The Vanity of Authors, 1751) писал: «Каждая новая система мира порождает массу толкователей, дело которых – объяснить и проиллюстрировать ее и которые могут надеяться просуществовать не дольше, чем основатель их секты сохранит свою репутацию», – он считал естественной ситуацию, которая была абсолютно новой. Никто не популяризировал системы мира до появления «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля (1686); сторонники Ньютона переняли и приспособили приемы картезианцев, чтобы сделать гораздо более серьезную и сложную интеллектуальную систему доступной для массовой аудитории. В процессе они стремились не только сохранить идею общей культуры, разделяемой всеми образованными людьми, но также приспособить эту идею к новой эпохе дешевых книг, массовой коммуникации и почти всеобщей грамотности.

Но это еще не все. Лучший способ распространения экспериментальной философии – дать людям возможность наблюдать за экспериментами. В Лондоне с 1698 по 1707 г. Джон Харрис давал публичные лекции, иллюстрируя их опытами и объясняя «принципы истинной механической философии». Вскоре он уже соперничал с Джеймсом Ходжсоном, Фрэнсисом Хоксби-старшим и Хэмфри Диттоном. В 1713 г. Уильям Уистон (который был изгнан из Кембриджа в 1710 г. за еретические взгляды) начал читать лекции и демонстрировать опыты в Лондоне. В январе он читал лекции дома, а также совместно с Фрэнсисом Хоксби Старшим, весной с Фрэнсисом Хоксби Младшим (племянником Фрэнсиса Хоксби Старшего) в Крейн-Корте, а также лекции по математике в Douglas’s Coffee House и в Marine Coffee House. Самым знаменитым из популяризаторов науки был Джон Теофил Дезагюлье (еще один священнослужитель с ньютонианскими взглядами, хотя он по большей части пренебрегал своими обязанностями пастора и не выказывал признаков религиозных убеждений), который начал читать лекции и демонстрировать опыты в Лондоне весной 1713 г., а в 1717 г. опубликовал «Физико-механические лекции» (Physico-Mechanical Lectures). К 1734 г. он прочел 121 курс лекций не только в Лондоне, но также в провинции и в Нидерландах, и мог похвастаться, что из дюжины действующих лекторов он подготовил восьмерых. Лекции были доступны для широкой публики – в Ньюкасле и Сполдинге, в Скарборо и Бате.

Напрашивается вывод, что Ньютон – благодаря высокому интеллектуальному уровню его работ – способствовал новому профессионализму в науке, так что она превратилась в занятие для посвященных, доступное только элите. На самом деле все наоборот. С конца XVII столетия новая наука при помощи проповедей и лекций, доступных учебников и драматических диалогов впервые в истории распространялась среди широкой публики. Если она внесла вклад в то, что мир был расколдован, то именно благодаря внедрению в среду образованных людей, духовного звания и светских, мужчин и женщин. Настоящей исторической загадкой является не это ослабление веры в ведьм и демонов в XVIII в., а поступательный процесс расколдовывания мира в XIX.

Назад: 12. Машины

Дальше: 14. Знание – сила