Книга: Изобретение науки. Новая история научной революции

Назад: Часть IV Рождение современного мира

Дальше: 13. Мир расколдовывается

12. Машины

В эпоху Возрождения взгляд на природу как на машину… основывался на человеческом опыте конструирования и изготовления машин. Греки и римляне не пользовались машинами, за очень небольшим исключением: катапульты и водяные часы занимали не такое важное место в их жизни, чтобы влиять на то, как они представляли взаимоотношения между собой и миром. Печатный станок и ветряная мельница, рычаг и насос, полиспаст, часы и тачка, а также множество механизмов, использовавшихся шахтерами и инженерами, были привычными аспектами повседневной жизни. Все понимали природу машины, и опыт конструирования и использования таких вещей стал частью общего сознания европейцев. От этого было легко перейти к предположению: отношения Бога и Природы такие же, как отношения часовщика и часов, монтажника и механизма.Р. Дж. Коллингвуд. Идея природы (1945)

§ 1

Великий философ и археолог Р. Дж. Коллингвуд предложил довольно откровенный технологический детерминизм: новые машины подталкивают к новому мышлению. У его аргументации есть две проблемы. Во-первых, только одна машина из его списка была новой в эпоху Возрождения – это печатный станок. Как известно, в Средние века произошла технологическая революция: изобретение часов, широкое распространение водяных мельниц и тачек, совершенствование различных блоков и лебедок, необходимых для строительства соборов; поэтому взгляд на природу как на машину должен был появиться не в XVI столетии, а в XIV. Вторая проблема еще серьезнее: Коллингвуд посвящает объемную главу идее природы в эпоху Возрождения и возвращается к утверждению, что в те времена природу рассматривали как машину, но не приводит ни одного примера, когда кто-либо сравнивал природу с машиной. Коллингвуд настолько уверен, что в эпоху Возрождения природа мыслилась машиной, что не замечает, что он не привел ни единого свидетельства в пользу своего утверждения.

Помня об этом, попробуем задать вопрос, который кажется слишком очевидным, но который тем не менее важен в качестве предисловия. Что такое машина? Во-первых, существуют (по крайней мере, с точки зрения понятий) «простые механизмы». Архимед изучал три простейших приспособления, которые можно использовать для перемещения тяжестей: рычаг, блок и винт. Герон Александрийский (10–70) прибавил к ним лебедку и клин, а в конце XVI в. Симон Стевин включил в этот список наклонную плоскость. Все эти простые механизмы дают выигрыш в силе при перемещении груза. Современная наука механика оформилась в трактате Галилея «Механика» (1600 в рукописи, впервые опубликован Мерсенном в 1634). Галилей первым продемонстрировал, что работа, выполняемая машиной, не может быть больше приложенной к ней, и поэтому машины не способны обмануть природу, нарушив естественные законы. (Например, рычаг позволяет легкому грузу поднимать тяжелый, но при этом легкий груз перемещается дальше тяжелого, и работа, совершаемая на противоположных концах рычага, одинакова.) Таким образом, Галилей установил новое соответствие между естественными и искусственными процессами. Галилей рассматривал машины в узком, техническом смысле и поэтому никогда не сравнивал Вселенную с часами, хотя мог бы, если бы хотел.

Галилей обсуждал атомизм. Атомизм Демокрита, Эпикура и Лукреция предполагал, что Вселенная состоит из «кирпичиков», главными характеристиками которых являются размер, форма и твердость. Как выразился Демокрит, «лишь в общем мнении существует сладкое, в мнении – горькое, в мнении – теплое, в мнении – холодное, в мнении – цвет, в действительности же существуют только атомы и пустота». В мире, состоящем из атомов и пустоты, все естественные процессы являются результатом взаимодействия атомов. В 1618 г. в процессе спора с Исааком Бекманом юный Декарт придумал альтернативу атомизму древних: если они представляли атомы, сталкивающиеся друг с другом в пустоте, то Декарт отверг возможность пустого пространства и предложил корпускулы, которые заполняют все имеющееся пространство, как вода заполняет океан. На следующий год Декарт сформулировал свою знаменитую доктрину cogito ergo sum, «я мыслю, следовательно, я существую»; таким образом, существует по меньшей мере одна вещь, в которой я уверен. На этом прочном фундаменте он намеревался построить новую философию, призванную заменить философию Аристотеля, и в 1637 г. начал публиковать элементы своей новой системы. Со времени публикации в 1952 г. объемной статьи Мэри Боас стало привычным называть эти две альтернативы теории Аристотеля о формах и качествах – атомистическую философию древних (возрожденную Галилеем, Гассенди и другими) и корпускулярную философию Декарта – «механической философией». Этот термин широко использовался в конце XVII в., однако он скорее сбивает с толку, чем помогает.

Декарт, которого называли основателем механической философии, никогда не называл себя сторонником механицизма; он говорил, что все законы механики являются физическими, или естественными, законами (что показал Галилей), но не все законы природы механические – он не описывал природу как механическую систему. Декарт один раз в письме (1637) использовал этот термин, упоминая «довольно грязную механическую философию» – другими словами, такую философию, которая подходила бы каретных дел мастеру. Он отвечал критику, который описывал его философию как «грубую и довольно грязную», «чрезмерно грубую и механическую» – то есть слишком приземленную (как выразились бы мы), чтобы ее вообще можно было считать философией. Он писал: «Если моя философия кажется ему чрезмерно грубой, поскольку рассматривает формы, размеры и движения, как в механике, то он осуждает то, что я считаю заслуживающим похвалы в первую очередь и чем я особенно горжусь». (Леонардо тоже решил, что называться философом-механицистом – это предмет гордости).

Термин «механическая философия» придумал Генри Мор (преподаватель Кембриджа, последователь Платона) в 1659 г., уже после смерти Декарта, когда критиковал картезианство, восторженным сторонником которого раньше был он сам. Мор хотел защитить идею души и цели природы и отвергнуть утверждение картезианцев, что естественные процессы лишены души, что материя пассивна и что все происходящее в мире (за исключением свободного выбора Бога, ангелов и людей) определяется необходимостью. За пределами Англии этот термин приживался медленно: на латыни он впервые встречается в 1678 г. в «Рассуждениях» (Disputationes) Сэмюэла Паркера, а на французском – в 1687 г. в журнале «Новости республики ученых» (Nouvelles de la république des lettres) Пьера Бейля. В английском языке существовала альтернатива этому термину: в 1662 г. Роберт Бойль изобрел термин «корпускулярная философия», который включал как атомизм древних, так и новую корпускулярную теорию Декарта. Таким образом, «корпускулярная философия» и «механическая философия» были двумя соперничающими терминами, обозначавшими одно и то же явление: и действительно, впервые оба термина встречаются во французском языке как ссылка на la philosophie mécanique ou corpusculaire (1687; два года спустя при переводе Бойля использовалось словосочетание la philosophie des corpuscules).

Именно так Уолтер Чарлтон в 1654 г. определил то, что потом станут называть механической философией. Все, что он говорит, мог бы сказать Декарт:

Мы считаем, что общие законы природы, посредством которых она производит все явления, действием одной и стремлением другой вещи, что может быть выведено из разных предшествующих рассуждений, таковы: (1) каждое явление должно иметь свою причину; (2) ни одна причина не может действовать иначе, как движением; (3) ничто не может действовать на удаленный объект или на тот, который не присутствует, кроме как непосредственно или при помощи некоего инструмента, соединенного с ним или переданного; и следовательно, ни одно тело не может двигать другое иначе, чем посредством контакта, непосредственного или опосредованного, то есть либо посредством некоего продолженного инструмента, тоже материального, либо только себя.

Сформулировав это определение, Чарлтон переходит к атаке на традиционные концепции симпатии и антипатии, настаивая, чтобы на них взглянули по-новому, с точки зрения механики:

По размышлении будет трудно не признать необходимым, что, когда говорят, что две вещи притягивают или принимают друг друга благодаря взаимной симпатии или отталкивают и избегают друг друга из-за взаимной антипатии, это происходит теми же путями и средствами, какие мы наблюдаем, когда одно тело притягивает и удерживает другое или одно тело отталкивает и избегает контакта с другим во всех ощущаемых и механических действиях. Допустима лишь та небольшая разница, что в сильных и механических действиях притяжение и отталкивание выполняются посредством ощущаемых инструментов, но в тех более слабых проявлениях природы, называемых симпатией и антипатией, притяжение и отталкивание слабы и неощутимы.

Это означает, что Чарлтон теперь понимает принципы действия симпатии и антипатии:

Средства, используемые в любом ощущаемом влечении и соединении одного тела с другим, которое может наблюдать каждый, есть крючки, веревки или другие подобные промежуточные инструменты, протянутые от притягивающего к притягиваемому, а в любом отталкивании и отсоединении одного тела от другого либо используется некий шест, рычаг или другой промежуточный инструмент, либо что-то, что отталкивается или отрывается от двигающего к движимому. Почему в таком случае мы не можем заключить, что в любом загадочном и неощущаемом притяжении одного тела другим природа не использует определенные тонкие крюки, веревки, цепи или иные промежуточные инструменты, протянутые от притягивающего к притягиваемому, или, точно так же, что при любом отталкивании или разъединении она использует определенные палки, шесты, рычаги или иные протяженные инструменты, идущие от отталкивающего к отталкиваемому телу? Из-за того, что все ее инструменты невидимы и неощутимы, мы не должны делать вывод, что их вовсе не существует.

Эта механическая философия, описанная Чарлтоном, показалась бы весьма разумной Лукрецию, однако он был бы озадачен самим названием, поскольку римляне, подобно нам, не считали шесты и крючки машинами – это простые механизмы математиков. Но римское понятие машины отличалось и от понятия Чарлтона, и от нашего. Главный источник наших знаний о машинах римлян – это трактат Витрувия «Десять книг об архитектуре», в котором описаны машины, использовавшиеся в строительстве и военном деле. Когда Витрувий пишет о машине (латинское machina), то использует слово, значение которого значительно отличается от современного. Строительные леса – это машина. Штурмовая лестница – машина. Башня на колесах, сооруженная для преодоления стен вражеских крепостей, – машина. Платформа, на которой стояли зрители, – тоже машина. Римские машины не обязательно должны были перемещать предметы или иметь движущиеся части. Общим у них было то, что они представляли собой прочные и устойчивые конструкции. Таким образом, грузоподъемный блок относится к машинам, но лишь потому, что он надежно закреплен. Катапульта – машина, но не потому, что она предназначена для метания огромных камней, а потому, что изготовлена из больших бревен, связанных вместе. Ближайшим синонимом machina было слово fabrica, которое часто переводят как «структура». Когда Лукреций говорит о машине мира (machina mundi), то делает это в рамках дискуссии о разрушении нашей Вселенной. В конце дней ее структура распадется. Таким образом, машина мира – это устойчивая структура нашей Вселенной: небо, земля и четыре элемента. Все это исчезнет, когда старая Вселенная умрет, а из нее родится новая.

Фраза machina mundi появлялась у Тертуллиана (160–225) и Августина (354–430), а затем и во всей средневековой философии (например, у Сакробоско), несмотря на то что текст Лукреция был утерян и найден лишь в 1417 г., но означала она вовсе не конструкцию из взаимосвязанных движущихся частей, наподобие шестереночного механизма или трансмиссии. Поэтому ее перевод как «машина мира» неверен. Вероятно, лучше всего перевел (на английский) эту фразу Джон Уилкинс в 1675 г. – «видимая структура, которую мы называем миром».

§ 2

Конечно, со временем изначальное значение фразы Лукреция было утеряно; машины менялись, а вместе с ними менялось значение слов Лукреция. Ключевую роль в этом сыграли часы. Одна из главных задач первых часов – моделировать движение неба, а не просто указывать время. Так, в 1364 г. (приблизительно через шестьдесят лет после изобретения анкерного механизма, сделавшего возможным механические часы) Джованни де Донди построил в Падуе astrarium (астрономические часы), которые показывали время, отображали движение Солнца, Луны и других планет, а также указывали дни религиозных праздников. Еще одна цель – доказать, что система Птолемея не просто математическая модель, а что она точно отображает все происходящее на небесах. Поэтому вполне естественным выглядел следующий шаг: поскольку часы моделируют небо, то небо подобно часам. Насколько нам известно, впервые эту мысль высказал Николай Орезмский в 1377 г., через семь лет после установки часов в королевском дворце в Париже: движение сфер, говорил он, «подобно тому, как человек делает часы и предоставляет им ходить и двигаться самим». Коллингвуд был прав: «От этого было легко перейти к предположению: отношения Бога и Природы такие же, как отношения часовщика и часов». Однако ни один из средневековых авторов не сравнивал Вселенную с такой грубой конструкцией, как мельница, а сравнение Орезмского очень аккуратно и ограниченно – он сравнивает круговое движение небес с вращением шестеренок часов, а не всю Вселенную с часами; он не считает часы машинами и не использует сравнение с часами для доказательства существования Бога. Орезмский не стремился развить механическую философию, поскольку жил в мире форм Платона и Аристотеля; и действительно, в конечном итоге он соглашается со всеми в том, что небесными сферами управляют духовные силы.

Как бы то ни было, приблизительно в 1550 г. комментаторы Витрувия (они писали на латыни) начали выражать недовольство его определением машины. Они хотели включить в список машин водяные колеса и часы (впервые), а также выделить механизмы с приводом. (У греков и римлян было очень мало водяных колес и не было часов, что объясняет отсутствие интереса к механизмам с приводом.) Таким образом, современное понятие машины родилось путем придания нового значения римскому термину machina. Это новое понимание машины привело к тому, что автоматы – то есть устройства, которые приводят в движение сами себя (в том числе часы), – стали считаться машинами.

Часы снабжались маленькими фигурками, которые выходили из них или двигались, указывая время: очень часто часы отбивались фигуркой человека с молоточком, ударявшей по колоколу, – это jacquemart, или «джек». Иногда появлялась фигурка Богоматери с Младенцем в сопровождении трех волхвов или механические герольды трубили в трубы. Часы в Страсбургском соборе (изготовленные в 1352–1354) считались самыми сложными из сконструированных в то время. Сверху у них, например, стоял золотой петух, который хлопал крыльями, открывал клюв, высовывал язык и кукарекал, возвещая, что наступил полдень. Современные часы с кукушкой – это упрощенный вариант этих «автоматических» механизмов. Одним из самых сложных был репетир, изобретенный в 1676 г.: если потянуть за шнурок, часы отбивали время с точностью до четверти часа. Другими словами, часы отвечали вам, если вы спрашивали время (функция, которая могла пригодиться в темное время суток).

Важный пример нового представления о машине можно найти в трактате французского протестанта Саломона де Косса «Взаимоотношения движущих сил» (Les Raisons des forces mouvantes avec diverses machines, 1615). Де Косса интересовали только движущиеся механизмы, независимо от того, что приводит их в движение – давление воздуха (он изобрел примитивную паровую машину), текущая вода или опускающиеся гири. Он изобрел, например, механический орган, который, подобно механическому пианино, автоматически проигрывал музыку согласно информации, записанной с помощью штырьков вращающего барабана. Он строил сложные фонтаны и гроты, в которых пели механические птицы. Но Косс также описывал машины для подачи воды, распилки дерева и выполнения других промышленных работ. В изготовлении изящных фонтанов и поющих птиц он следовал классической традиции, но греки и римляне ничего не могли сказать по поводу автоматических молотков и пил, а также об автоматах, которые выполняли механические действия, непосильные для человека.

Работа де Косса важна потому, что, когда Декарт писал о машинах, это были в основном воображаемые машины; кроме того, именно де Косс перевел новую терминологию с латыни на французский язык, а через Декарта и на английский. До того как в 1637 г. англичане прочли Декарта, они называли сложные механизмы engines, а не machines. (Слово engine происходит от латинского ingenium, что означает «ум»; от этого же корня произошло слово ingenious – изобретательный.) Поэтому когда Мор изобрел термин «механическая философия», он способствовал приходу новой терминологии в английский язык. В результате влияния Декарта значения слов engine и machine во многом совпадают.

Сам Декарт конструировал и, возможно, изготавливал автоматы: он усовершенствовал механизм часов и придумал канатоходца, приводимого в движение магнитами, а также инсталляцию, в которой собака прыгает на куропатку, но птица улетает. Рассказывают даже, что он изготовил себе женщину, но, когда корабль, на котором плыл Декарт, был застигнут штормом, капитан приказал бросить за борт живую машину, убежденный, что в нее вселился дьявол.

В «Рассуждениях о методе» Декарт впервые высказал необычную и новую мысль о том, что животные являются автоматами, то есть сложными, самодвижущимися машинами. На первый взгляд, они обладают дополнительным свойством, которое мы называем «жизнь» или «ум», но на самом деле просто выполняют заранее установленные действия, подобно петуху на часах в Страсбургском соборе. По утверждению Декарта, душа есть только у рациональных человеческих существ; животные не обладают душой и способностью мыслить. (Сторонники Аристотеля различали три разных вида души – растительная, животная и разумная, – и у них не было проблем с признанием того, что у животных есть душа.) Когда Декарт описывает некое природное явление как машину, то всегда имеет в виду биологических существ. Он отрицает, что животные были сконструированы; тем не менее они движутся (подобно машинам де Косса) и воспроизводят себя, и поэтому после того, как они появились, их сложное строение не нужно каждый раз воспроизводить с нуля.

Если животные не более чем машины, то для картезианцев это должно означать, что человеческое тело, имеющее явное сходство с телом человекообразной обезьяны, тоже машина, и врачи-картезианцы с готовностью изучали анатомию человека как пример не механической, а гидравлической системы, похожей на те, что приводили в движение фонтаны и механические органы де Косса. Если человеческое тело – это машина, то она должна иметь некий источник питания, и, возможно, именно поэтому Декарт считал сердце машиной, а не насосом (де Косс приводил в действие фонтаны, нагревая воду солнечными лучами, фокусируя их с помощью линз); если назвать сердце насосом, неизбежно возникает вопрос о том, что приводит его в действие. Но, признав животных машинами, мы делаем маленький шаг к тому, чтобы считать машинами и человеческих существ, то есть к признанию системного материализма того рода, который осуждали Гассенди, Декарт, Бойль и Ньютон. Работа Жюльена Офре де Ламетри «Человек-машина» (L’homme machine, 1748) – это логическое развитие такого бескомпромиссного механистического мышления. Таким образом, Декарт бросил вызов – сконструировать автомат, поведение которого было бы неотличимо от поведения животного. Сто лет спустя Жак де Вокансон (1709–1782) изготовил механическую утку, которая умела ходить, крякать, есть и испражняться.

Декарт не мыслит Вселенную как часы, потому что, по его мнению, космическое пространство заполнено не хрустальными сферами из астрономии Птолемея и не шестеренками и рычагами машин де Косса, а вихрями жидкости, которые увлекают за собой планеты, движущиеся по своим орбитам вокруг звезд. Тем не менее он говорит, что понимание устройства Вселенной сравнимо с пониманием устройства часов. Если вы смотрите на стационарные или наручные часы снаружи, то можете сказать, что у них есть механизм, приводящий в движение стрелки. Вы можете сделать вывод, что стрелки приводит в движение опускающийся груз. Но с равной вероятностью они могут приводиться в движение пружиной (или маятником – хотя Декарт умер раньше, чем были изобретены маятниковые часы). Точно ответить на этот вопрос можно только после разборки часов. Декарт полагает, что наше понимание природы имеет по большей части следующий вид: мы можем составить убедительное описание того, как это устроено, но достоверно этого не знаем, поскольку механизм остается для нас невидимым; невидим он не потому, что спрятан в какой-то коробке, а лишь по причине своей миниатюрности. Поначалу надежды возлагались на микроскоп, который сделает невидимое видимым, и отчасти он эти надежды оправдал, показав, например, каким образом муха ползает по стеклу. Но микроскоп не мог показать механизм отражения и преломления света или частиц, благодаря которым мы чувствуем запахи. Декарт считал, что можно спланировать эксперименты, позволяющие сделать обоснованный выбор между вероятностями (так, например, можно экспериментировать со сферическим сосудом, наполненным водой, и продемонстрировать, как образуется радуга), но не всегда: по мнению Декарта, эксперименты Паскаля с пустотой не исключают возможности непустого пространства. Таким образом, сравнение с часами он использует в качестве эпистемологического аргумента, указывающего на границы нашего понимания, а не как аналогию с действительным устройством Вселенной.

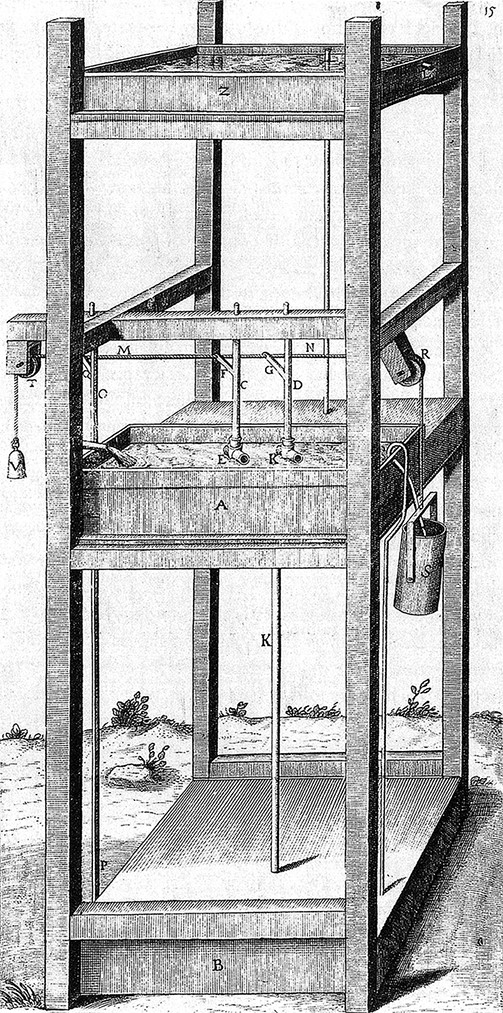

После того как часы заведены, они выполняют свою работу автоматически, но регулировать свой ход не умеют. Они не могут замедлиться, когда спешат, или ускориться, когда отстают. Но у одного из автоматов де Косса имелся сложный механизм обратной связи. Автомат был сконструирован для того, чтобы, используя вес воды, поднять половину резервуара с водой, в то время как вторая половина уравновешивает первую, опускаясь вниз. Он состоит из трех резервуаров, расположенных на разных уровнях. Чтобы машина работала, оба ее клапана должны закрываться, когда нижний резервуар полон; это достигается при помощи перелива, через который наполняется воронка; когда воронка опорожняется, вес воды закрывает клапаны. В XVII в. саморегулирующиеся машины были очень редки (через несколько лет Корнелиус Дреббель сконструировал инкубатор для куриных яиц с термостатом для регулировки температуры), и автомат де Косса, вероятно, был первым таким устройством, после того как Герон Александрийский изобрел поплавковый регулятор, который мы до сих пор используем в водяных баках и туалетных сливных бачках. Широкое распространение саморегулирующиеся машины получили только в конце XVIII в.: способы открытия и закрытия клапанов в нужный момент времени впоследствии стали основой для работы паровой машины (еще один простой пример – шкив, с помощью которого мельница поворачивается в соответствии с направлением ветра). Саморегулирующийся механизм – это не просто важный шаг к созданию более совершенной техники. Это фундаментальное понятие современной науки: теория торгового баланса Дэвида Юма и теория рынка Адама Смита основаны на механизме обратной связи. Среди специалистов давно идут споры, почему греки и римляне не смогли разработать общую теорию экономического поведения; один из возможных ответов состоит в том, что у них не было машин с механизмами обратной связи, что привело к отсутствию важного инструмента для анализа социальных процессов.

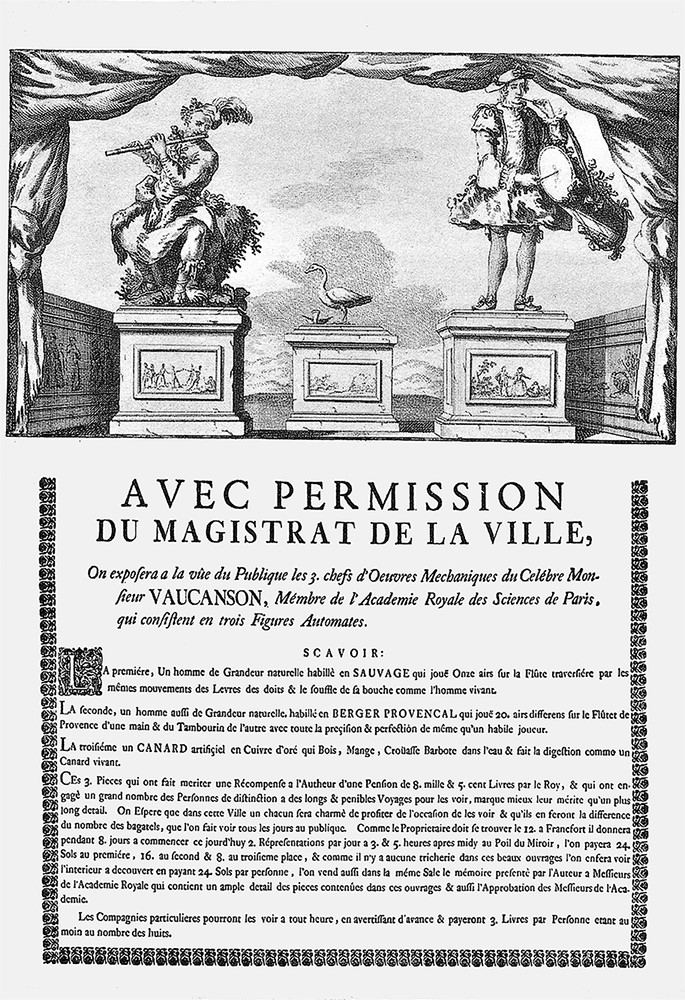

Недатированная афиша XVII в. о демонстрации трех автоматов Вокансона: флейтиста, барабанщика и утки, которая умеет переваривать пищу. Механизм утки не разгадан, несмотря на многочисленные попытки изготовить ее копию

§ 3

Классический атомизм, исправленный и реконструированный в XVII в. Гассенди, Декартом и другими, объяснял природу в терминах взаимодействия частиц. После 1659 г. англичане обычно называли подобные взгляды «механической философией», хотя Бойль вскоре предложил гораздо более понятный термин, «корпускулярная философия». (В конечном итоге термин «механическая философия» перешел во французский язык, сбивая с толку картезианцев.) Атомы и корпускулы – это не машины, но их взаимодействие определялось размером, формой и твердостью, как и взаимодействие деталей часового механизма. Ученики Гассенди (например, Чарлтон в Англии) и Декарта (такие как Генри Пауэр) не соглашались друг с другом по многим вопросам, но в главном были едины – при объяснении природных процессов следует отдавать предпочтение корпускулярной теории. Бойль и Ньютон соглашались с ними, хотя не настаивали, что эта теория объясняет все явления (исключением стала теория тяготения Ньютона, которая в конечном счете разрушила корпускулярную философию, из которой вышла сама).

Саморегулирующаяся машина де Косса для подъема воды. Из La Raison des forces mouvantes, 1615

Еще одним предметом споров стало утверждение, что Вселенная, подобно часам или другой сложной машине, создана для определенной цели, и это доказывает существование Бога. Декарт не использует этот аргумент. Его Вселенную вряд ли можно описать словом «сконструированная»; наш мир есть результат выполнения на практике самых общих законов, и он не более механистичен, чем жидкость, – в нем существуют вихри и другие потоки, как в жидкости, а не колеса и шестеренки. Высказывалось мнение, что современный аргумент замысла впервые высказал Джон Уилкинс, один из основателей Королевского общества, в трактате «О принципах и устоях естественной религии», опубликованном после его смерти, в 1675 г. Согласно этому аргументу, у Вселенной должен быть создатель, поскольку только внешняя сила могла задумать и построить ее таким образом, чтобы разные части выполняли конкретные функции. Последователям Аристотеля была чужда подобная аргументация: сам Аристотель не верил, что у Вселенной есть творец, а его последователи в Средние века полагали, что наличие цели есть неотъемлемое свойство природы. Однако Уилкинс не был первым, кто использовал этот аргумент, – в 1668 г. его можно найти у Генри Мора, а до Мора – у голландского иезуита Леонарда Лессиуса, жившего в начале XVII в. и интересовавшегося вероятностью (1631).

При знакомстве с этими текстами становится очевидным, что данный аргумент представляет собой разновидность еще более старого, который теперь иногда называют теоремой о бесконечных обезьянах – обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченно долгого времени, рано или поздно напечатает все произведения Шекспира. Опровержение этого утверждения можно найти у Цицерона – разумеется, без пишущей машинки и Шекспира. Цицерон не соглашался с атомистами, настаивавшими, что наш мир есть результат случайности:

Не понимаю, почему бы человеку, который считает, что так могло произойти, не поверить также, что если изготовить из золота или из какого-нибудь другого материала в огромном количестве все двадцать одну букву, а затем бросить эти буквы на землю, то из них сразу получатся «Анналы» Энния, так что их можно будет тут же и прочитать. Вряд ли по случайности может таким образом получиться даже одна строка.

Аналогичным образом, Лессиус и его последователи говорили, что, если бросить на землю кирпичи, из них никогда не составится дворец. Книга требует автора, дворец – архитектора, часы – часовых дел мастера, а Вселенная требует творца. Вспомним утверждение Кеплера, что даже салат нуждается в поваре. (Этот аргумент впоследствии, конечно, был оспорен Юмом и Дарвином, но долгое время считался почти неопровержимым.)

У Бойля была собственная версия этого аргумента, которую он использовал не против атомистов, а против схоластов. У них, утверждал Бойль, нет адекватной концепции всемогущего Бога. Говоря об этом, он, вероятно, имел в виду Аквинского:

Разница между их мнением о присутствии Бога в мире и тем, что предложу я, в общих чертах может быть такова: они представляют мир наподобие куклы, чье создание искусственно, и при этом почти каждое конкретное ее движение вызывается мастером (который дергает то за одну нитку или струну, то за другую), зачастую превосходя действия машины, тогда как, на наш взгляд, мир подобен редким часам, какие можно увидеть в Страсбурге и в которых все детали так искусно задуманы, что машина, будучи один раз приведена в движение, выполняет все действия согласно первоначальному замыслу мастера, и движения маленьких фигурок, которые в определенный час выполняют те или иные действия, не требуют, в отличие от кукол, вмешательства мастера или любой разумной силы, используемой им; в каждом случае они исполняют свои функции в силу общего и простого замысла всей машины.

В отличие от версии Уилкинса в версии Бойля невозможно заменить часы текстом или дворцом, поскольку тексты и дворцы статичны, а детали часов движутся. Необычность его аргумента состоит в утверждении, что в нашей Вселенной все происходит в соответствии с одними и теми же общими законами – без вмешательства для наладки испортившегося механизма и без лучника, направляющего стрелу. Для этого механизм должен быть не только чрезвычайно сложным, но и пребывающим в вечном движении. В качестве аналогии подходят лишь часы, причем только маятниковые, поскольку более ранние модели нуждались в регулярной настройке. В этом отношении аргумент Бойля является новым и явно механическим.

Однако механическая философия оставила после себя не только современные версии аргумента о замысле, которые до сих пор широко распространены в виде теории разумного замысла. Будущее принесло с собой не только новые философские доктрины, механические или ньютоновские, но и новые машины. В 1615 г. де Касс экспериментировал с простейшей паровой машиной, но работоспособные паровые машины требовали простых механизмов обратной связи. Вокансон не только изготовил механическую утку, но также изобрел ткацкий станок для парчи. Фридрих фон Кнаус (1724–1789) изобрел механическую руку, которая писала на листе бумаги, как живая рука, а также первую пишущую машинку. Промышленная революция будет опираться на мастерство таких людей – мастерство, которым обладали ремесленники, изготовившие первые часы Страсбургского собора. Научная революция началась как революция математиков, но в конечном итоге превратилась в революцию механиков. От часов в Страсбурге пролегает прямая дорога к прядильному станку.

Это возвращает нас к вопросу, с которого мы начали. Часы Страсбургского собора были изготовлены в середине XIV в., а механическая философия появилась три столетия спустя. За это время машины изменились не слишком сильно – в отличие от философов. После того как стали доступными тексты Лукреция (их заново открыли в 1417), его концепцию machina mundi можно было превратить в совсем новую идею – идею Вселенной как часов. Но, чтобы это произошло, одних текстов Лукреция недостаточно. Требовались не только новые машины, но и новый язык для их обсуждения. Пока не появился этот новый язык, часы можно было использовать для понимания небесной механики, но не земной физики или биологии. Именно инженеры, такие как де Косс, обобщившие понятие движущегося механизма, сделали возможным подобную часам Вселенную и механического человека.

Географию переписали мореплаватели в начале XVI в., а философию – «математики и инженеры» в XVII в. Натурфилософия перестала быть делом, для которого достаточно лишь пера и бумаги. Воздушный насос Бойля и маятниковые часы Гюйгенса были философскими машинами – машинами, изготовленными философами (разумеется, с помощью мастеров). Первая решала научную проблему, а вторая воплощала научную теорию. Они помогли изменить взгляд философов на машины, подобно тому как увлечение Декарта автоматами привело к появлению новой, механической философии. Уже в XVII в. революция математиков становится неотличимой от революции механиков. Утверждение Коллингвуда, что промышленная революция развернулась уже в XVI в., представляется мне неверным, поскольку в те времена не появилось новых источников энергии, но в главе 14 я покажу, что она началась в конце XVII в. благодаря появлению специалистов нового типа – инженеров-ученых.

§ 4

Теперь уже не подлежит сомнению, что и философия Декарта, и философия Бойля носит общее название механистической, однако их взгляды существенно различались. Из трех главных пунктов – корпускулярная философия, животные как автоматы и Вселенная, подобная часам, – они соглашались только по первому, а по двум другим их мнение было противоположным. Признание животных автоматами ведет к атеизму, если допустить, что человек не слишком отличается от животных, но не в том случае, если доказать (Декарт считал, что он может это сделать) существование нематериальной души. Корпускулярная философия также ведет к атеизму, если сопровождается утверждением о том, что Вселенная есть результат случайности, но не в том случае, если воспрепятствовать следующему шагу с помощью аргумента замысла, к чему стремился Бойль. Декарт и Бойль были уверены, что они способны защитить себя от атеизма; первый проводил границу между материей и сознанием, а второй считал мир природы доказательством замысла Бога. Аргумент Бойля оказался довольно стойким; он лег в основу длинной традиции христианских теологов, таких как Уильям Пейли (1743–1805); до Дарвина не существовало его удовлетворительного опровержения, хотя такую попытку предпринял Юм в изданных посмертно «Диалогах о естественной религии» (Dialogues Concerning Natural Religion, 1779). Аргумент Декарта оказался менее стойким; даже Локк допускал существование мыслящей материи. Ньютон был прав, когда спрашивал:

Но, если мы вместе с Декартом говорим, что протяженность есть тело, не открываем ли мы тем самым путь атеизму? …Протяженность не была сотворена, но существовала извечно, и, поскольку мы обладаем ее концепцией, не нуждаясь для этого в обращении к Богу, постольку мы можем считать, что она существует, одновременно воображая, однако, что Бога нет. И это тем более верно, что если деление субстанции на протяженную и мыслящую является законным и совершенным, то Бог не будет содержать в себе протяженность даже в превосходной степени, и, следовательно, не будет способен ее сотворить… И поэтому неудивительно, что атеисты приписывают материальным субстанциям то, что принадлежит исключительно божественному.

Многие атеисты XVIII в., например Гольбах и Дидро, черпали вдохновение в механицизме Декарта, превращая его в систематический материализм, в котором нет места Богу.

Корпускулярная философия была очень важна в том смысле, что предлагала альтернативу доктрине Аристотеля о формах, или субстанциях, и нематериальных сущностях, исключая теологию из природы вещей. Она оказалась полезной для целого поколения теоретических моделей, объяснявших давление воздуха и пустоту, даже если эти модели были неприемлемы для Декарта. Но ньютоновская революция (к которой мы подойдем в главе 13) привела к тому, что механистическая философия быстро перестала быть основой науки, которую унаследовали XVIII и XIX столетия. Современная физика, химия и биология возникли не из корпускулярной философии, а в результате ее разрушения. В конечном счете корпускулярная философия оказалась промежуточным звеном между схоластикой и ньютонианством.

Ньютонианство разрушило корпускулярную философию, но в то же время существенно укрепило аргумент замысла. Только всемогущий Бог, создавший законы природы и сделавший их обязательными в нашем мире, мог объяснить действие тяготения, постольку оно не могло быть объяснено ни сторонниками Аристотеля, ни корпускулярной теорией. Бог Ньютона не направляет отдельные стрелы в цель; он установил законы, которые определяют полет каждой стрелы. Таким образом, ньютонианство могло возникнуть только в культуре, которая развила аргумент замысла и опиралась на него. Эта была именно английская культура, поскольку, как мы уже убедились, Декарт упорно уклонялся от обращения к замыслу. В этом отношении Бойль является наследником Ньютона, и экспорт ньютонианства на континент зависел не только от способности убедить иностранных ученых в возможности действия на расстоянии, но и от способности убедить их принять аргумент замысла.

В 1733 г. Вольтер писал, что англичанин и француз живут в двух разных мирах, мире Ньютона и мире Декарта:

Француз, прибывающий в Лондон, замечает в философии, как и во всем прочем, сильные перемены. Он покинул заполненный мир, а прибыл в пустой; в Париже Вселенную считают состоящей из вихрей тончайшей материи – в Лондоне не усматривают ничего подобного; у нас давление Луны вызывает морские приливы, у англичан же, наоборот, море тяготеет к Луне… Самая сущность вещей здесь совершенно меняется: вы не согласитесь ни со здешним определением души, ни с понятием о материи… Нам не дано усмирить столь великие ваши раздоры.

Вольтер напоминает нам, что ученые могут жить не в одном мире.

Однако и в мире Декарта, и в мире Ньютона законы природы были неумолимы, и человеческие существа обитали во Вселенной, которая вовсе не отражалась в них как макрокосм в микрокосме, а казалась абсолютно безразличной к их существованию. Для обоих Солнце было рядовой звездой из неисчислимого множества звезд, Вселенная если не была бесконечной, то, по крайней мере, не имела известных границ. «Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после, о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мною, растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне, я трепещу от страха… Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств», – писал Паскаль, который помогал рождению этого нового мира. Смысл, начертанный Богом в форме вещей, великая цепь бытия, симпатия и антипатия, естественная магия – все это заменили слепые механизмы и неумолимые законы. По мнению Декарта, даже животные были просто автоматами. Блейк описывал Ньютона, играющего с Богом, измеряющего Вселенную; увлеченный упрощенным, математическим языком законов природы, он больше не видел окружавшие его сложность и разнообразие; свойство было сведено просто к количеству. Это было началом процесса, о котором Вебер сказал, что «мир расколдовывается».

Назад: Часть IV Рождение современного мира

Дальше: 13. Мир расколдовывается