Книга: Изобретение науки. Новая история научной революции

Назад: 9. Законы

Дальше: 11. Свидетельство и суждение

10. Гипотезы / теории

Я совершил философское открытие… по моему мнению, самое странное, если не самое значительное из всех, которые до сей поры совершались в сфере действий природы.Исаак Ньютон Генри Ольденбургу. 18 января 1672 г.

§ 1

«В начале года 1666» Исааку Ньютону только исполнилось двадцать три (день рождения у него приходился на Рождество). Годом раньше он получил степень бакалавра, а примерно через год приступил к разработке свой теории тяготения; меньше чем через четыре года, в октябре 1669 г., он стал лукасовским профессором математики (в то время единственная должность профессора математики в Кембридже), а ровно четыре года спустя, в январе 1670 г., прочел в университете первые лекции по оптике. Ньютон сообщает читателям, что в начале 1666 г. он приобрел призму. До Ньютона многие использовали призму для расщепления белого цвета на составляющие, но почему-то все проецировали свет на близлежащую поверхность. Ньютон установил призму в своей квартире в Тринити-колледже: он просверлил отверстие в ставне окна, чтобы впустить в комнату тонкий луч света, поместил призму рядом с отверстием таким образом, чтобы после нее свет проецировался на стену, находившуюся на расстоянии 22 футов. Солнце имело круглую форму, отверстие в ставне тоже было круглым, поэтому узор на стене тоже должен был иметь форму круга; на деле же его высота оказалась в пять раз больше ширины.

Ньютон рассматривал разные объяснения. Он установил, что у призмы нет аномалий, что свет проходит от призмы до стены по прямой и что отсутствуют странные искривления траектории, как у закрученного теннисного мяча. Он заставил свет проходить через еще меньшее отверстие перед призмой, а затем пропускал лучи расщепленного света через отверстие в экране, по другую сторону которого помещал вторую призму. Первой призмой свет расщеплялся на целый спектр, но каждый из цветов спектра, проходя через вторую призму, оставался неизменным, а рефракция каждого из цветов была одинаковой при прохождении через обе призмы: этот эксперимент он назвал experimentum crucis. Ньютон обнаружил, что белый свет не однороден, а состоит из всех цветов спектра и что при прохождении через призму степень рефракции у этих составляющих разная. Далее он сделал вывод, что телескоп-рефлектор должен значительно превосходить телескоп-рефрактор, поскольку изображение в нем не будет искажено разноцветным ореолом (хотя прошло еще два года, прежде чем у него появилась возможность должным образом исследовать эту идею). В 1670 г. Ньютон читал лекции по своей новой теории света и цвета, а в 1672 г. они составили его первую публикацию, «Письмо мистера Исаака Ньютона, профессора математики в Кембриджском университете, относительно его новой теории света и цветов» (A Letter of Mr Isaac Newton, Professor of the Mathematicks in the University of Cambridge; Containing His New Theory about Light and Colors).

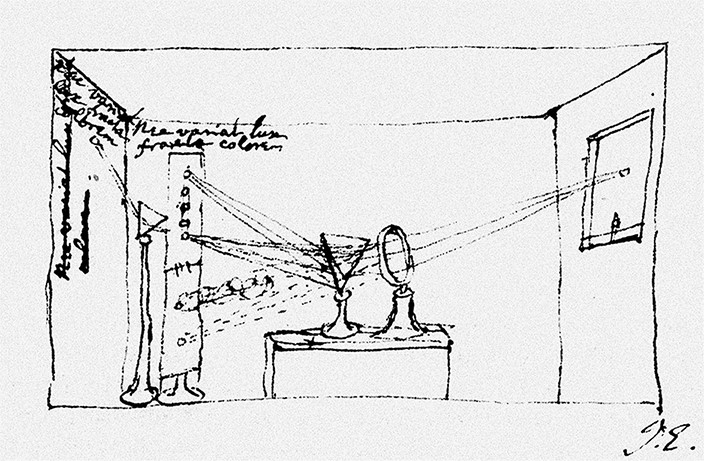

Схема experimentum crucis, предоставленная Ньютоном в качестве иллюстрации к французскому переводу «Оптики» (1720). Луч света проникает в темную комнату через отверстие в ставне справа; он проходит через линзу, которая фокусирует его, а затем через призму, которая расщепляет его на радужный спектр, проецирующийся на экран в форме овала. Один из цветных лучей проходит через отверстие в экране и попадает на вторую призму. Луч второй раз подвергается рефракции, но его цвет не изменяется

История, рассказанная Ньютоном, неправдоподобна. Эксперимент, который он описывает, не мог быть выполнен в Кембридже в начале года: для него требуется, чтобы Солнце поднялось над горизонтом выше, чем на 40 угловых градусов. В любом случае в начале 1666 г. Ньютона в Кембридже не было. В конце жизни в одной из бесед он сказал, что купил призму в августе 1665 г. (в рукописи исправлено на 1663) на ярмарке в Стербридже, но в 1666 г. ярмарки не было, а Ньютон приехал в Кембридж уже после ярмарки 1665 г. Нам остается предположить, что первые эксперименты с призмой проводились незадолго до июня 1666 г. (когда Ньютон покинул Кембридж, спасаясь от эпидемии чумы), а призма была приобретена на какой-то другой ярмарке; Ньютон продолжал экспериментировать и поставил свой решающий эксперимент летом 1668 г.

Но точная дата не имеет особого значения. Гораздо важнее свидетельство в записных книжках Ньютона, указывающее на то, что он знал о разной рефракции разных цветов в 1664 г., когда у него уже была призма (возможно, купленная на ярмарке в августе 1663). Ньютон смотрел сквозь призму на карту, половина которой была красной, а половина закрашена черным цветом, а также на нитку, наполовину красную, наполовину синюю. В обоих случаях призма как бы расщепляла объект на две части и один цвет не стыковался с другим. Когда Ньютон ставил свой эксперимент в 1666 г., он, по всей видимости, намеренно сконструировал его так, чтобы получить овальный спектр – хотя сам называет этот эффект совершенно неожиданным. Современный биограф Ньютона, Ричард Уэстфолл, делает вывод, что мы должны воспринимать заявление Ньютона о том, что он был удивлен овальным изображением, создаваемым призмой, «как риторический прием, который не следует понимать буквально». Как утверждал Томас Кун, «следствия рассказа Ньютона 1672 г. неверны в том смысле, что Ньютон не перешел от первого эксперимента с призмой непосредственно к окончательной версии теории, как предполагает первая статья». Питер Дир идет еще дальше (возможно, слишком далеко): рассказ Ньютона «ложен», поскольку «описанного события на самом деле не было».

Почему Ньютон решил изложить события в такой версии? Возможно, ему хотелось создать впечатление, что он двигался от явления к теории, а не наоборот: Королевское общество восхищалось Бэконом, а это был бэконовский метод работы. Другой вариант – упоминание о experimentum crucis представляет собой намек на эксперимент Паскаля на горе Пюи-де-Дом. И хотя эксперимент Паскаля был не первым, как не была перовой его теория, это не имело особого значения. Но почему просто не рассказать все так, как это происходило? (Бойль был бы в ужасе, поскольку он всегда настаивал, что отчеты об экспериментах должны правдиво описывать все, что случилось, но в одном из фрагментов опубликованной версии статьи Ньютон высказывал раздражение длинными историческими экскурсами.)

Можно спорить о том, когда именно Ньютон проводил свои эксперименты и в какой последовательности и когда он сформулировал свою первую теорию, но у нас нет никаких сомнений, что Ньютон действительно выполнил эксперименты, которые он описывает, – эти события имели место, хотя их точную дату и последовательность трудно установить. Традиционная история науки обычно на этом останавливается. Но я хочу обратить внимание на еще один аспект: в своей первой публикации Ньютон говорит, что представляет новую «доктрину», а статья, которую редактор, Ольденбург, назвал «Письмо мистера Исаака Ньютона, профессора математики в Кембриджском университете, относительно его новой теории света и цветов», стала первой статьей в журнале «Философские труды», где в заглавии встречается слово «теория», причем сам Ньютон использует это слово всего один раз, в последующей переписке. Один из критиков, Игнатий Парди, называет рассуждения Ньютона «необыкновенно оригинальной гипотезой», «выдающейся гипотезой», которая перевернет основы оптики, если окажется верной. Ньютон в ответном письме (на латыни) объясняет, что решил не считать это оскорблением:

Я не обижаюсь, что святой отец называет мою теорию гипотезой, поскольку он не знаком с ней. Но мой замысел был совсем иным, поскольку затрагивает только определенные свойства света, которые теперь открыты и которые, на мой взгляд, легко доказать, и если бы я не считал их истиной, то скорее отверг бы как бесполезные и пустые предположения, чем принял бы даже в качестве гипотезы.

Парди возразил, что, использовав это слово, «ни в коем случае не желал проявить неуважение». Ньютон ответил, что смотрит на свою работу лишь как на изучение свойств света; любой желающий может выдвигать гипотезы относительно причин этих свойств, но гипотезы должны исходить из свойств вещей, и полезными являются только те из них, которые ведут к новым экспериментам. Далее он пожаловался, что (по крайней мере) в данном случае нетрудно выдвинуть гипотезы, которые соответствовали бы фактам: «К этой доктрине легко приспособить гипотезы. При желании защитить картезианскую гипотезу достаточно лишь сказать, что глобулы не равны или что давление некоторых глобул больше и поэтому они по-разному преломляются, вызывая восприятие разных цветов». (Из записных книжек Ньютона мы знаем, что он начал исследовать рефракцию, предполагая, что «медленные лучи преломляются сильнее, чем быстрые», то есть именно с той гипотезы, которую теперь отвергает как бессмысленную). В конце письма Ньютон вернулся к предмету разногласий и выразил уверенность, что Парди не имел в виду ничего обидного, поскольку «в практику вошло называть гипотезами все, что объясняется в философии», однако он считает, что эта практика может «нанести ущерб истинной философии».

На самом деле в оригинальной публикации он сам использовал слово «гипотеза», но лишь для указания на неточный, приближенный метод в математике; более того, Ольденбург вычеркнул фрагмент, в котором Ньютон настаивал, что выдвигает вовсе не гипотезу, поскольку несомненно доказал свои выводы. Таким образом, Парди указал на фундаментальное разногласие между Ньютоном и Королевским обществом в 1660-е и в начале 1670-х гг.: в отличие от Ньютона, Королевское общество предпочитало осторожно выражать свое мнение. Поэтому главная цель этой главы – понять, почему Ньютон не любил слово «гипотеза» и приравнивал к оскорблению, когда этот термин использовали применительно к его работе.

§ 2

Мода на слово «гипотеза» была новой; она появилась после публикации «Первоначал» Декарта в 1644 г. В третьей части своей работы Декарт переходит от различных «гипотез», которые выдвигались для объяснения движения планет (Птолемея, Тихо Браге и Коперника), к объяснению движения и перемен на Земле. Три важных параграфа (43–45) содержат необычные положения:

43. Маловероятно, чтобы причины, из коих возможно вывести все явления, были ложными.44. Не решаюсь тем не менее утверждать, что излагаемые мною причины истинны.45. Даже предположу некоторые, кои считаю ложными.

Неудивительно, что формулировки Декарта вызвали недоумение и неприятие. Во-первых, он как будто утверждает, что гипотетическая причина может дать истинное знание; затем он отступает и говорит, что его аргументы всего лишь гипотетические; наконец, он признает, что некоторые из его аргументов могут быть ложными. В каком свете предстает перед нами новая философия? Дает ли она бесспорное знание, которое не может быть опровергнуто? Или знание, которое может оказаться как истинным, так и ложным? А может, знание, которое было очевидно ложным? Начиная с 1644 г. статус гипотезы стал центральным вопросом.

Чтобы понять происходившие в то время процессы, полезно вспомнить, что в Средние века слово «гипотеза» имело три разных значения. В логике гипотеза являлась тем, что следует за тезисом (в греческом языке «гипо-» означает «под»; гиподермическая игла – это игла для подкожных инъекций). Например, можно сказать, что люди смертны (тезис), Сократ человек, следовательно, Сократ смертен. В данном случае утверждение, что Сократ человек – это «гипотеза», которая следует за тезисом и генерирует вывод, что Сократ смертен. Ее можно сформулировать в виде предположения: «Если Сократ человек, значит, он смертен». Этот пример несложен, но стоит рассмотреть еще один. Апостол Петр глава церкви; папа его преемник, значит, папа глава церкви. Католик воспримет это как истинный силлогизм, но протестант возразит, что гипотеза неверна: папа может быть преемником Петра как епископ Рима, однако он не является преемником Петра в требуемом смысле.

В математике слово «гипотеза» также использовалось для обозначения предположения или постулата, на котором основаны рассуждения; например, в геометрии можно выдвинуть предположение о равенстве двух углов, даже если это не доказано. Но в математике слово «гипотеза» имело и другое значение. Гипотезой называли теоретическую модель, из которой следовали предсказания будущего местоположения планет на небе. Разные гипотезы могли давать одинаковый результат: например, эксцентрическая окружность описывала точно такое же движение, как и эпицикл на деференте. Выбор той или иной гипотезы определялся философскими причинами, но астроном для своих вычислений мог свободно пользоваться всеми. Таким образом, главным в гипотезах была не их истинность, а способность давать точные результаты (те гипотезы, которые мы считаем ошибочными, лежали в основе очень точных расчетов). Когда Генри Савилю предложили выбрать между системами Птолемея и Коперника, он ответил: «…Безразлично, какая из них верна, лишь бы положения были определены, а измерения точны: и старая система Птолемея, и новая система Коперника одинаково служат астроному». В этом смысле – как средство спасти явление независимо от его истинности – Гоббс использует слово «гипотеза» (на латыни) до 1640 г., и в этом же смысле Декарт использует слово «гипотеза» в своих рассуждениях о космологии.

Однако те, кто защищал истинность теории Коперника, настаивали, что в данном случае истинность гипотезы имеет значение. Кеплер различал геометрическую гипотезу – математическую модель, используемую для предсказаний, – и астрономическую гипотезу, то есть действительное движение планет в небе. В качестве геометрических гипотез системы Птолемея, Браге и Коперника были эквиваленты; но как астрономические гипотезы они радикально отличались друг от друга. По всей видимости, именно такому ходу мысли мы обязаны первым на английском языке упоминанием гипотезы как теории, которая нуждается в проверке. Томас Диггес в издании 1576 г. отцовских «Знамений» предложил, чтобы «гипотеза, или предполагаемая причина склонения стрелки компаса, была математически взвешена [то есть оценена]». Следовательно, если гипотеза проходит проверку, то возвышается до истинного утверждения. По всей вероятности, это самое первое использование слова «гипотеза» в его привычном, современном значении – по крайней мере, в английском языке. Для маленькой группы, искавшей математическую закономерность в склонении стрелки компаса, – то, что Роберт Норман называл «теоретизированием с гипотезами и правилами для разрешения видимых нерегулярностей склонения», – это был просто шаг к тому, чтобы воспользоваться астрономическим языком «гипотезы» и придать ей новый, экспериментальный аспект. Но этот аспект, по существу, отмечает рождение новой философии науки: теперь научный принцип – это гипотеза, выдержавшая проверку опытом. Так, например, Галилей в своем трактате «Диалог о приливах и отливах» в 1616 г. представляет теорию приливов как гипотезу, которая нуждается в подтверждении или опровержении с помощью программы систематических наблюдений.

Бойль много раз использовал слово «гипотеза» в этом значении и даже написал небольшую статью (оставшуюся неопубликованной) о «требованиях к хорошей гипотезе». Бойль рассматривал гипотезу как полезный шаг к установлению истины: хорошая гипотеза ведет к новым предсказаниям, которые могут быть проверены экспериментами. В лучшем случае гипотеза подобна ключу, который позволяет прочесть зашифрованное сообщение: теперь все обретает смысл, и становится очевидным, что именно это и есть правильное решение (такой подход отражал Декарт в § 43). Локк в своем «Опыте» посвятил целый раздел «правильному применению гипотез». Он признавал, что гипотезы могут привести к новым открытиям, но подчеркивал, что большинство («я чуть было не сказал: все») гипотез в натурфилософии – это не более чем сомнительное предположение.

С другой стороны, Уильям Уоттон, подобно Ньютону, обычно использовал слово «гипотеза» для обозначения ложных или неудовлетворительных аргументов. Для Уоттона назвать утверждение гипотезой – значит отвергнуть его, поскольку то, что объясняет все явления, уже не является гипотезой. Таким образом, мы находим третье значение слова «гипотеза», как у Декарта в § 45: утверждение, признанное ложным, но остающееся в определенном смысле полезным. Озиандер в анонимном введении к трактату Коперника «О вращении небесных сфер» настаивал, что Коперник лишь излагает гипотезу, а не описывает реальное строение мира. Беллармин говорил Галилею, что тот вправе рассуждать о теории Коперника, но лишь гипотетически – по мнению Беллармина, система Коперника была ложной. В русле этой традиции Декарт в § 45 использовал слово «гипотеза» для обозначения принципов, которые по богословским причинам должны быть признаны ложными, но оказываются полезными, если сделать вид, что они истинны.

Следует отметить еще один пример использования термина «гипотеза». В трактате Гильберта «О магните» (1600) в основном тексте это слово использовалось в традиционном значении, например, при указании на гипотезу Коперника. Но в предисловии происходит нечто необычное:

[В] этих книгах опубликовано только то, что подверглось испытанию и много раз было проделано и осуществлено. Многие рассуждения и гипотезы на первый взгляд покажутся, может быть, неприемлемыми, так как они расходятся с общими мнениями. Я, однако, не сомневаюсь в том, что впоследствии они – благодаря сопровождающим их доказательствам [то есть экспериментам] – завоюют себе авторитет… [М]ы очень редко обращались за помощью к древним писателям и к грекам… Наша наука о магните далека от большинства их принципов и правил… [Н]аше время открыло и вывело на свет многое такое, что охотно приняли бы и они, будь они живы. Вот почему и мы, не колеблясь, решили изложить в виде правдоподобных [probabilibus] гипотез то, что мы обнаружили благодаря долгому опыту.

Гильберт здесь использует слово «гипотеза» в значении «теория»; мы предполагаем, что гипотеза ждет подтверждения или опровержения, но гипотезы Гильберта берут начало в длинном ряде экспериментов и подтверждаются ими. Это новые дополнения достоверного знания – в нашем понимании, теории. С таким же значением слова «гипотеза» мы сталкиваемся у Галилея. В трактате о солнечных пятнах утверждение о том, что Луна непрозрачна и что на ней есть горы, он называет истинной гипотезой, подтвержденной чувственным опытом.

Таким образом, стандартное современное значение слова «гипотеза» – объяснение, которое можно подвергнуть проверке и которое при подтверждении приобретет статус теории, – прочно укоренилось лишь в 1660-х гг. В 1660 г. Роберт Бойль описывал эксперимент, предложенный Кристофером Реном, отмечая, что он «покажет истинность или ошибочность картезианской гипотезы касательно морских приливов и отливов». Это слово часто встречается в «Экспериментальной философии» Пауэра (1664), а в 1665 г. Гук предваряет свою «Микрографию» посвящением Королевскому обществу: «Правила, которые вы предписали себе для развития философии, являются лучшими из всех тех, которым когда-либо следовали. В особенности в том, чтобы избегать догматизации и исключать гипотезы, которые недостаточно обоснованы и не подтверждены опытом». С этого момента «гипотеза» – в значении предположения или вопроса (если использовать терминологию Гука), который может быть подтвержден или опровергнут наблюдением или экспериментом, – заняла центральное место в терминологии новой науки. Можно утверждать, что слово «гипотеза» приобрело современное значение после основания Королевского общества.

Эти разные значения слова «гипотеза» объясняют тот факт, что оно часто встречается в текстах XVII в. Большинство математиков – Галилей, Паскаль, Декарт, Ньютон – были знакомы с использованием его в астрономии, однако стремились избегать его в другом контексте. Но когда термин получил распространение в связи с тем, что систему Коперника стали называть гипотезой, то незамедлительно появились и другие гипотезы – магнитная, атомная, механистическая. Это были фундаментальные теории новой науки, внутри которых имелись гипотезы меньшего масштаба, например гипотеза магнитного склонения стрелки компаса, выдвинутая Диггесом, или предположение Бойля о сжимаемости воздуха.

Однако новый термин не был лишен противоречий, в частности, из-за того, что Декарт признал возможность (а в некоторых случаях и необходимость) ложности гипотезы. Во втором издании «Начал» (1713) Ньютон написал: «hypotheses non fingo», – эти слова он сам перевел как «я не сочиняю гипотез». И Коперник, и Фрэнсис Бэкон писали об астрономах, «придумывающих» эксцентрики и эпициклы, которые рассматривались как воображаемые сущности. То есть Ньютон имел в виду: «Я не придумываю воображаемые сущности, чтобы объяснить природные свойства». В «Рассуждении о методе» (1637) Декарт отверг философию Аристотеля как «умозрительную»; его философия выявит истину, предлагая объяснения (гипотезы, как мы сказали бы теперь), которые можно проверить экспериментально. Однако в «Первоначалах философии» (1644) он отступает от этой позиции, признавая, что зачастую невозможно выбрать между возможными объяснениями, поскольку мы не видим, что действительно происходит в невидимом мире частиц, из которых состоит наблюдаемый мир. Как часовщик, который смотрит на часы снаружи, может вообразить разные конструкции механизма, так и философ должен признать, что возможны несколько в равной степени хороших объяснений природного процесса и не всегда можно придумать тест, чтобы выбрать одно из них. Именно этот процесс придумывания объяснений и отвергал Ньютон, настаивая, что hypotheses non fingo. (Тот факт, что слово «гипотеза» ассоциировалось с его старым врагом, Гуком, не имел особого значения.) По мнению Ньютона, стоящими можно считать только те гипотезы, которые можно проверить, но, выдержав проверку, они перестают быть гипотезами. Гильберт и Галилей использовали термин «гипотеза» для обозначения не того, что может быть истиной, а того, в истинности чего мы уверены, но для Ньютона это не имело смысла – так же как и для нас.

§ 3

Эксперимент Паскаля на горе Пюи-де-Дом объяснил уровень ртути в барометре, показав, что он напрямую связан с весом воздуха. Причинно-следственная связь была очевидна: воздух и ртуть уравновешивали друг друга. С точки зрения философа XVII в., придерживавшегося традиционных взглядов, объяснение выглядело странно. По мнению Аристотеля (как мы уже видели в главе 3), причинно-следственные связи имели четыре компоненты: формальная причина, конечная причина, материальная причина и действующая причина. В объяснении Паскаля, почему ртуть не опускается в торричеллиевой трубке, формальная и материальная причины настолько несущественны, что не представляют интереса, а конечная причина исчезла вообще. Ртуть можно заменить водой или вином, и поэтому тип жидкости не имеет значения – годится любая. Свинцовую трубку можно заменить стеклянной; в этом случае материал тоже не важен, поскольку подойдет любая запаянная с одного конца трубка. У ртути нет естественного стремления собираться в виде столба, и поэтому конечная причина отсутствует. Остается только действующая причина, равенство весов, а также структура, или форма, которая делает это равенство возможным, – трубка, один конец которой запаян, а другой погружен в сосуд с ртутью. Для сторонника Аристотеля существует лишь одна дисциплина, которая выделяет действующие причины и структуры и игнорирует все остальные, и эта дисциплина – механика. Объяснение Паскаля является механистическим, и его необычность состоит в том, что оно распространяет объяснения из искусственного мира рычагов и блоков на природный мир газов и жидкостей. Более того, подобно любому механистическому объяснению, теория Паскаля могла быть выражена математически, либо в форме непосредственных измерений (фунтов на квадратный дюйм или высоты столба ртути), либо в форме отношения (поскольку барометр представляет собой весы, отношение двух весов равняется 1:1, но перенос барометра на вершину Пюи-де-Дом демонстрирует, что Y метров воздуха по весу равны X сантиметрам ртути). Вот почему вклад Бойля в спор о пустоте был назван «Новые физико-механические опыты»; теперь механику использовали для объяснения физики.

Эксперимент Паскаля на горе Пюи-де-Дом кажется нам очень простым и понятным, но лишь потому, что мы привыкли к современной физике. Для последователей Аристотеля он не объяснял происходящее – точно так же, как нам кажется странным, что неодушевленные предметы могут иметь стремления или цели. Объяснение Паскаля кажется нам приемлемым, а последователям Аристотеля – нет, и поэтому они (а во времена Паскаля большинство интеллектуалов придерживались концепции Аристотеля) пытались скрыть его, заменив предположением, что природа не терпит пустоты. Нам трудно представить образ мысли, в котором объяснение Паскаля выглядит явно неудовлетворительным и ему предпочитают объяснение в терминах целей природы.

Проблема последователей Аристотеля заключалась в том, что они не могли придумать объяснение, которое успешно предсказывало бы результат эксперимента на горе Пюи-де-Дом. Почему на вершине горы природа не терпит пустоты не столь сильно, как у подножия? Паскаль мог ответить на этот вопрос, а они не могли. Объяснение Паскаля можно было проверить, показав, что оно работает. Но, признав его приемлемым, философы должны были изменить взгляды на причины, должны были удовлетвориться объяснениями, которые обычно предоставляют математики. Даже те, кто считал объяснение Паскаля неверным, признавали его способность делать точные прогнозы (например, что высота столба воды в торричеллиевой трубке будет в четырнадцать раз превышать высоту столба ртути) – в отличие от них самих.

Рассмотрим еще один пример, знакомый Паскалю: закон (как мы его называем) падения тел, сформулированный Галилеем. Галилей показал, что (в отсутствие сопротивления воздуха) все падающие тела ускоряются одинаково, и поэтому можно предсказать расстояние, пройденное падающим телом за любое время, а также его конечную скорость; они связаны между собой таким образом, что единицы измерения не имеют значения. Пройденное расстояние пропорционально квадрату времени, независимо от того, измеряем ли мы их в футах и секундах или в километрах и «Аве Мария» (то, что у нас единая система измерения времени и несколько систем измерения расстояния, – чистая случайность, но в начале современной эпохи люди использовали неофициальные меры времени, такие как продолжительность чтения молитвы «Аве Мария»). Закон падения тел Галилея математически описывает, что происходит при падении тел в идеальных условиях, но ничего не объясняет. Он указывает, что нужно измерить, и позволяет сделать предсказание, но не дает ответа на вопрос: «Почему?»

Если наука объясняет какие-то вещи, это не наука. Наукой ее делает не объяснение, а тот факт, что она позволяет делать надежные предсказания на основе математической модели. Таким образом, признание закона падения тел настоящей наукой – более радикальный шаг, чем признание объяснения Паскаля, почему в барометре не опускается столбик ртути. На первый взгляд, причина в том, что закон Галилея неполон: теория тяготения Ньютона объясняет как закон падения, сформулированный Галилеем, так и законы движения планет Кеплера. Отчасти это действительно так, но у Ньютона не было никакого объяснения, что такое тяготение и как оно действует, и он, как мы видели, это признавал. Теория тяготения просто обеспечивала надежные предсказания в более широкой области. Проблема объяснения не была разрешена, а просто переместилась. Поэтому понятна реакция Гюйгенса на теорию тяготения Ньютона: «Я не думал… об этом упорядоченном уменьшении тяготения, а именно что оно обратно пропорционально квадратам расстояний от центра, что является новым и замечательным свойством тяготения, причину которого стоит искать». Гюйгенсу все еще нужны объяснения; Ньютон покинул мир объяснений и вошел в новый мир – мир теории.

Научные объяснения не полны (по крайней мере, не совсем): они останавливаются, причем зачастую внезапно. Научный закон отмечает точку, за которой уже нет объяснений, хотя дальнейшие объяснения иногда приходят позже. Наука Аристотеля была другой: у философов не было ощущения, что их объяснения не полны в важных аспектах, и поэтому их представление об успехе отличалось от представления Галилея или Паскаля. Для них доказательством успешности системы знания является тот факт, что они могут объяснить все, хотя эти объяснения зачатую кажутся нам циклическими: в пьесе «Мнимый больной» Мольер высмеивал идею, что можно объяснить, почему опиум погружает людей в сон, утверждая, что он «обладает снотворной силой, природа которой состоит в том, чтобы усыплять чувства». После Паскаля подобные объяснения выглядят глупо – но не до Паскаля.

Для Галилея, Паскаля или Ньютона главной была способность делать успешные предсказания там, где раньше это считалось невозможным. Но для этого следовало признать ограниченность своего знания. Последователи Аристотеля оглядывались назад, полагая, что Аристотель уже знал все, что необходимо; новые ученые смотрели вперед, стремясь расширить диапазон вопросов, в которых они могут делать удовлетворительные предсказания. Одна из причин, почему новая наука делала успехи, а старая философия топталась на месте, заключалась в том, что новая наука осознавала свое несовершенство и свою неполноту.

§ 4

Что такое наука? Джеймс Брайант Конант, который может с полным основанием претендовать на титул основателя современной истории науки (он был учителем Куна), определял ее как «ряд концепций или концептуальных конструкций (теорий), основанных на экспериментах и наблюдениях». Таким образом, наука – это интерактивный процесс между теорией, с одной стороны, и наблюдением (наш старый друг «опыт») – с другой. В астрономии этот процесс начался с Тихо Браге; в физике – с Паскаля. Мы можем четко проследить его в записных книжках Ньютона, хотя сам Ньютон и скрывает это в своей первой публикации. Совершенно очевидно, что такие громадные изменения в природе знания должны были отразиться на языке науки: и они действительно отразились, хотя язык, на котором мы говорим о науке, для нас настолько привычен, что ключевой момент этой языковой адаптации стал почти полностью невидимым. Саму адаптацию – если понять ее необходимость – обнаружить легко, и тогда ее значение очевидно.

Начать полезно с того, как объясняется слово théorie во французских словарях. Только в конце XIX в. мы находим в них (в выдающемся словаре Литтре) современное значение, а в качестве примеров – теории тепла и электричества. Прежде теория определялась как умозрительное, а не практическое знание (этимологические корни – греческое слово со значением «смотреть» или «наблюдать»), за одним-единственным исключением – la théorie des planètes, математические модели движения планет. Если мы попробуем найти слова theory/théorie/teoria у Галилея, Паскаля, Декарта, Гоббса, Арно и Локка, то ничего не найдем, тогда как Юм часто использует этот термин в современном значении – причем все чаще и чаще.

В английском языке XVI в. слово theory (или theoric, поскольку они были взаимозаменяемы) использовалось так, как и следовало ожидать после анализа французских словарей: с одной стороны, для обозначения умозрительного или абстрактного знания, обычно противопоставляемого практике (например, музыканты изучают теорию и практику музыки, а артиллеристы изучают теорию и практику стрельбы), а с другой – для указания на теорию движения планет. Таким образом, ссылки на теории Птолемея и Коперника являются ссылками на математические модели космоса. Первый пример использования слова «теория» в современном значении, без привязки к математической модели, я нашел в трактате Бэкона «Sylva sylvarum» (1627), когда он критикует объяснение приливов и отливов, выдвинутое Галилеем.

Галилей верно это заметил; если открытый сосуд с водой перемещать быстрее, чем вода успевает следовать за ним, то вода собирается у задней части, откуда начинается движение. Это он (твердо уверенный в движении Земли) полагает причиной океанских приливов и отливов, поскольку Земля перегоняет воду. Это ложная теория, хотя первый эксперимент – истина.

По всей видимости, именно после Бэкона стало распространяться это новое значение слова «теория». Мы встречаем его в 1649 и 1650 гг. в переводах и комментариях к работам ван Гельмонта, а в 1653 г. – в переводах и комментариях к работам Декарта: в обоих случаях отсутствовал эквивалент на языке оригинала. В 1660 г. Бойль объявил, что собирается предложить новые эксперименты, связанные с пустотой, – но не новые теории; в 1662 г. он с гордостью представляет новую «теорию» (его термин), которую мы теперь называем законом Бойля. В «Философских трудах» Королевского общества впервые это слово в новом значении встречается, по всей видимости, в редакционном предисловии Ольденбурга к объяснению приливов Джона Уоллиса (сам Уоллис пишет о гипотезе, предположении, догадке, но не о теории, однако в указателе это уже «новая теория»), а второй раз – в «Опытах, предложенных доктору Лоуэру» (Tryals proposed to Dr Lower), касающихся переливания крови у животных. В «Истории» Спрэта (1667) термин «теория» уже полностью приобретает современное значение: даже о схоластах говорится, что у них имеются теории, а выработка новых теорий теперь становится такой же важной частью науки, как и проведение экспериментов». Письмо Ньютона Королевскому обществу Ольденбург озаглавил так: «Письмо мистера Исаака Ньютона, профессора математики в Кембриджском университете, относительно его новой теории света и цветов». Фраза «новая теория» появляется в последующих его произведениях: «Оптика» (1704) представляется как исследование в области «теории света». Традиционно оптика считалась разделом математики, и закон Бойля представляет собой математическое взаимоотношение, но Гук пишет не только об «истинной теории эластичности, или упругости», но также о своей новой теории пламени, в которой нет никакой математики. В названии книги слово «теория» в новом значении впервые появляется в «Telluris theoria sacra» (1681) Бернета, переведенном в 1684 г. как «Теория Земли», затем в 1696 г. в «Новой теории Земли» (A New Theory of the Earth) Уильяма Уистона. Во французском языке новое значение, по всей видимости, первыми признали математики (Nouvelle théorie du centre d’oscillation Иоганна Бернулли, 1714), и оно быстро распространилось на другие области: В «Письме о философии Ньютона» (1738) Вольтер обсуждает la théorie de la lumière. В 1732 г. книгу Джорджа Беркли перевели на итальянский как Saggio d’una nuova teoria sopra la visione.

Новое значение слова «теория» имеет огромное значение для понимания целей, которые ставила перед собой новая наука. Традиционно философия занималась scientia, истинным знанием, но математики, практиковавшие астрономию, удовлетворялись математическими моделями – гипотезами, теориями, – которые могли соответствовать или не соответствовать действительности, но более или менее точно описывали явления. Математические теории были не объяснениями, а концептуальными системами для составления предсказаний. Объявленная Бойлем новая теория о давлении газов (1662) или новая теория света Ньютона (1672) не были объяснениями – они не отвечали на вопрос почему; это были концепции, позволявшие успешно предсказывать результаты экспериментов и идентифицировать процессы в природе. Более того, слово «теория» несло в себе полезную неоднозначность: оно могло указывать либо на установленную истину (именно в этом значении его использовал Ньютон), либо на жизнеспособную гипотезу, маскируя разницу между теми, кто хотел заявить о неоспоримой истине, и теми, кто стремился сделать осторожные заявления о новом знании.

Приняв термин «теория», ученые освободили себя от озабоченности философов истиной – в смысле знания причин, а также того, что последователи Аристотеля называли сущностями, или формами. Локк и Ньютон утверждали, что мы не можем иметь знаний о сущности (предположим, что мир состоит из атомов – тогда мы не можем иметь представления об их размерах и форме), а только о свойствах (дуб твердый, бальза мягкая и т. д.). Знание сущности Ньютон заменял концептуальными моделями, надежными и точными. Философы науки вплоть до сегодняшнего дня были озабочены так называемым «реализмом», вопросом истинности науки; однако они не замечали, что само зарождение современной науки сопровождалось отказом от старого представления об истинном знании (scientia), на смену которому пришло понятие «теории». Укоренение этого слова отмечает разрыв между классическими традициями философии и математики, целью которых была дедукция и истинное знание сущностей, и современной наукой, которая занимается жизнеспособными теориями. Эту перемену знаменует название работы Локка «Опыт о человеческом разумении» (Essay concerning Humane Understanding, 1690). Это книга не о знании (теперь считается, что оно находится за пределами человеческих возможностей), а о понимании: даже слово «опыт» предполагает, что это понимание временно. В обращении к читателю Локк пишет, что если понимание «…самая возвышенная способность души, то и пользование им приносит более сильное и постоянное наслаждение, чем пользование какой-нибудь другой способностью. Поиски разумом истины представляют род соколиной или псовой охоты, в которой сама погоня за дичью составляет значительную часть наслаждения. Каждый шаг, который делает ум в своем движении к знанию, есть некоторое открытие, каковое является не только новым, но и самым лучшим, на время по крайней мере». Таким образом, наше знание не абсолютное, а последовательное, не постоянное, а временное. Мы движемся вперед, но, в отличие от псовой охоты и погони за дичью, никогда не настигнем добычу.

Поэтому даже Галилей был всего лишь невольным ученым, поскольку всегда стремился к несомненности дедукции; скорее современная наука начинается с описания Бэконом галилеевской демонстрации движения Земли как «теории». В 1660-х гг. стандартная научная терминология в английском языке включала «факты», «свидетельства» (позаимствованные из юриспруденции; их мы будем обсуждать в следующей главе), а также «гипотезы» и «теории» (из астрономии). Появилась наука. Первой книгой, где встречались все эти слова в современном значении, а также слово «эксперимент» (тоже в современном значении), был пересказ Уолтером Чарлтоном работы ван Гельмонта «Триада парадоксов» (1649). Чарлтон осознанно и намеренно вводил новации в английский язык: в Оксфордском словаре он цитируется 151 раз, когда речь идет о первом использовании того или иного значения (например, projectile (снаряд), pathologist (патолог) и – увы, ошибочно, – erotic (эротика). Но ни одно из значений, которое нас интересует, не было для него новым, и он сам настаивал на удивительных достоинствах английского, «на освященном веками величии родного языка, из которого, я вас уверяю, можно сшить красивую и удобную одежду для появления на публике самых изящных концепций разума, не хуже, чем из любого другого языка в мире, особенно после его усовершенствования искусством и трудами двух выдающихся умов, лорда Сент-Олбанского [Фрэнсиса Бэкона] и ныне здравствующего доктора Брауна. Из их несравненных трудов можно составить целый том таких исполненных смысла и значения выражений, словно непосредственно извлеченных из лучших образцов возвышенной мысли, что они могут пошатнуть предвзятую аксиому некоторых ученых мужей, называющих латынь самым созвучным и уместным языком разумной души.

Язык Чарлтона современники восприняли неодобрительно, и следующую свою работу, «Deliramenti catarrhi» (1650), он начинает с длинной, исполненной горечи обличительной речи против тупоголовых клеветников, извращенный вкус которых, по его утверждению, заставляет питаться «только грубыми салатами из умерших поэтов и слащавых романов, приправленных женственными экстрактами театра и посыпанных новыми франко-английскими идиомами» – вместо собственного мужественного идиолекта. Но Чарлтон был одним из самых активных членов Королевского общества в первые годы его существования, и его идиолект, прирученный и одомашненный Бойлем и Спрэтом, стал языком науки. Там, где старая философия предъявляла претензии на неоспоримые истины, новая брала пример с астрономии и юриспруденции, дисциплин, в которых факты и свидетельства давно уже служили для выработки надежных, даже неопровержимых гипотез и теорий.

Назад: 9. Законы

Дальше: 11. Свидетельство и суждение