Книга: Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества

Назад: Глава 6 Общества и институты

Дальше: Глава 8 Адаптация евреев

Глава 7

Человеческая перестройка

Нам следует признать самый упрямый факт, неизменно преобладавший на протяжении всей социальной истории, – это огромные различия между народами в производительности, а также экономические и другие последствия таких различий.Томас Соуэлл

Каждая основная цивилизация создала институты, необходимые именно для ее условий выживания. Но эти институты, хоть и плотно пропитаны культурными традициями, покоятся на прочном фундаменте генетически обусловленного социального поведения. И когда цивилизация производит самобытный набор институтов, который сохраняется многими поколениями, это признак того, что происходит такое сохранение благодаря вариациям генов, влияющих на социальное поведение людей.

Историки иногда говорят о национальном характере, но, хотя многие согласятся, что характеры, к примеру, немцев и японцев различаются и эти различия во многом определили их историю, значительно меньше согласия в том, каковы значимые элементы национального характера. А без каких-либо объективных параметров попытки описать национальный характер легко превращаются в карикатуру.

Можно ли найти какие-то объективные параметры изменения человеческой натуры во времени? Это удивительно, но такие параметры, хоть и косвенные, существуют. Они появляются в работах экономических историков, таких как Маристелла Боттичини и Цви Экштайн, которые собрали документальные свидетельства роли образования в еврейской истории, а также Грегори Кларк, реконструировавший английскую экономику и социальное поведение для периода в 600 лет, предшествовавшего Промышленной революции.

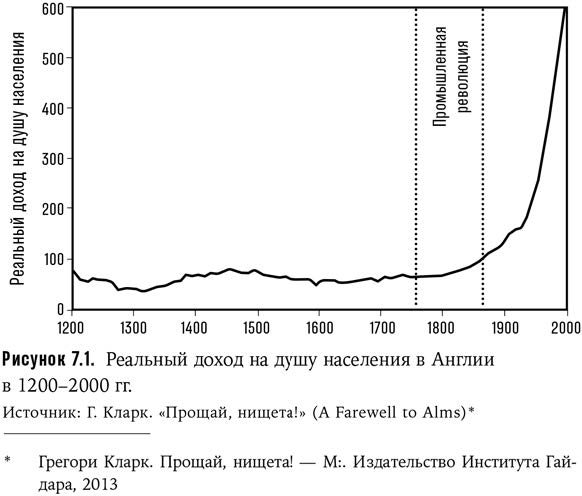

Перемены, которые принесла Промышленная революция, были незаметны для образа жизни: люди давно проживали в домах, а не в условиях дикой природы, но в производительности общества благодаря ей наблюдался резкий скачок. После пяти с половиной веков документально подтвержденного застоя и спада в оплате труда денежные вознаграждения трудящихся в Англии в середине XVIII в. стали резко расти, отражая тем самым головокружительный взлет их продуктивности.

Может показаться, что подъем производительности способен привести в восторг лишь экономиста, но он породил огромные перемены в жизни людей. До Промышленной революции почти все, кроме знати, жили лишь немногим выше уровня нищеты. Такой минимальный уровень жизни был характерной чертой аграрного общества – вероятно, с тех самых времен, когда возникло сельское хозяйство.

Причина заключалась не в отсутствии изобретательности: к XIX в. в Англии уже имелись и парусный флот, и огнестрельное оружие, и печатные станки, да и в целом такие технологии, о которых не могли и мечтать охотники и собиратели. Но эти технологии не обеспечивали среднему человеку более высокого уровня жизни. Причиной была так называемая уловка-22 – безвыходная ситуация, характерная для аграрных экономик и восходящая, по-видимому, к начальному развитию сельского хозяйства.

Такая ситуация называется еще мальтузианской ловушкой, поскольку была описана священником Томасом Мальтусом в 1798 г. в труде «Опыт о законе народонаселения». Всякий раз, как производительность увеличивалась и продовольствия становилось больше, больше детей доживало до зрелости и лишние рты съедали излишки. За одно поколение все возвращались к уровню жизни, лишь чуть лучшему, чем нищенский.

Такое отсутствие прогресса было документально доказано специалистом по экономической истории Грегори Кларком из Калифорнийского университета в Дейвисе. Поскольку Англия не была затронута вражескими вторжениями с 1066 г. (Вильгельм Оранский высадился с войском в 1688 г. по приглашению англичан) и в стране благодаря этому факту имеется обширный корпус исторических источников, Кларк смог реконструировать реальные заработные платы английских сельскохозяйственных рабочих за период с 1200 по 1800 г. В конце периода оплата труда была почти такой же, как и за 600 лет до того. Ее хватало на весьма скудное пропитание.

Но оплата труда в течение этого периода не была постоянной. Между 1350 и 1450 гг. она выросла более чем вдвое. Причиной был не какой-то чудодейственный подъем производительности, а «черная смерть» – пандемия чумы, уничтожившая почти половину населения Европы. С точки зрения мальтузианской ловушки эпидемии – это благо, по крайней мере для выживших. Когда нужно кормить меньше ртов, каждый питается лучше, а, пользуясь нехваткой рабочих рук, работники получают более высокую плату. Эта эра изобилия длилась целый век, пока рост численности населения снова не сомкнул челюсти мальтузианского капкана.

Практически во всех обществах после появления сельского хозяйства большинство людей, если не считать правящую элиту, жили в суровых и скудных условиях. И англичане в этом смысле не отличались от других аграрных обществ Европы и Восточной Азии периода 1200-1800 гг., вот только экономические обстоятельства мальтузианской ловушки в Англии оказались куда лучше задокументированы, чем где-либо еще.

Мальтус, как это ни странно, написал свой труд в тот самый момент, когда Англия и вслед за ней другие европейские страны уже готовились выйти из мальтузианской ловушки. Этот выход означал настолько существенный подъем эффективности производства, что набор новых дополнительных работников только увеличивал доходы хозяйств, а не препятствовал их росту.

Это достижение, получившее название Промышленной революции, является выдающимся событием в экономической истории, однако экономические историки говорят, что не могут прийти к согласию по поводу того, как его объяснить. «Современные общественные науки в немалой степени обязаны своим развитием предпринятым в XIX-XX вв. попыткам европейцев понять причины уникальности экономического развития Западной Европы. При этом попытки не увенчались успехом», – пишет историк Кеннет Померанц. Некоторые специалисты утверждают, что истинной движущей силой послужила демография: европейцы ускользнули из мальтузианской ловушки, ограничив рождаемость такими методами, как поздние браки. Другие ссылаются на институциональные изменения, такие как зачатки современной английской демократии, гарантии прав собственности, развитие конкурентных рынков или патентного права, которое стимулировало изобретательство. Однако третьи указывают на рост знаний, начавшийся с Просвещения XVII-XVIII вв., или доступность капитала.

Такое множество версий и тот факт, что ни одна из них не удовлетворяет всех специалистов, убедительно указывают на необходимость совершенно другого объяснения. Экономический историк Грегори Кларк дал нам такие объяснения, рискнув рассмотреть очевидную, но пока не исследованную возможность: производительность увеличилась, поскольку изменилась природа людей.

Предположение Кларка – это вызов общепринятому подходу, так как экономисты склонны считать, будто люди повсюду одинаковы. Никто не стал бы предполагать, что экономики каменного века, в которых жили общества Новой Гвинеи до открытия их европейцами, как-то связаны со свойствами характера новогвинейцев. Как сказали бы большинство экономистов, имей новогвинейцы ту же мотивацию, ресурсы и знания, которые свойственны европейцам, они создали бы и экономику не хуже европейской.

Немногие экономисты признали неправдоподобность этого подхода и начали задаваться вопросом, может ли природа скромных человеческих единиц, производящих и потребляющих все товары и услуги в экономике, каким-либо образом влиять на результаты этой экономики. Они обсуждали качества человека, но понимали под этим только образование и подготовку. Другие предполагали, что объяснить, почему одни экономики отличаются по эффективности от других, может культура, но не указывали, какой ее аспект имеют в виду. Никто не отваживался сказать, что традиции и культура могут включать в себя эволюционные поведенческие изменения, хотя никто и не отрицал такой возможности.

Чтобы оценить идеи Кларка, нужно вернуться к Мальтусу. Его труд оказал глубокое влияние на Чарльза Дарвина. Именно у Мальтуса Дарвин позаимствовал принцип естественного отбора – главную составляющую своей теории эволюции. Дарвин понял: если люди в борьбе за выживание едва удерживаются на грани голодной смерти, тогда самое маленькое преимущество может оказаться решающим и его обладатель передаст его своим детям. Эти дети и их потомки выживут, в то время как остальные погибнут.

«В октябре 1838 г., т.е. спустя пятнадцать месяцев после того, как я приступил к своему систематическому исследованию, – писал Дарвин в автобиографии, – я случайно, ради развлечения, прочитал книгу Мальтуса “О народонаселении”, и, так как благодаря продолжительным наблюдениям над образом жизни животных и растений я был хорошо подготовлен к тому, чтобы оценить значение повсеместно происходящей борьбы за существование, меня сразу поразила мысль, что при таких условиях благоприятные изменения должны иметь тенденцию сохраняться, а неблагоприятные – уничтожаться. Результатом этого и должно быть образование новых видов. Теперь, наконец, я обладал теорией, при помощи которой можно было работать».

Учитывая правоту теории Дарвина, нет причин сомневаться, что естественный отбор влиял на то самое население Англии, которое и обеспечило документальные свидетельства этого воздействия. Следовательно, важнейший вопрос здесь – каким именно качествам благоприятствовал отбор.

Кларку удалось документально подтвердить постепенные изменения четырех форм поведения у населения Англии с 1200 по 1800 г., а также весьма вероятный механизм таких изменений. Эти четыре формы включают в себя: межличностное насилие, овладение грамотой, склонность к накоплению и склонность к труду.

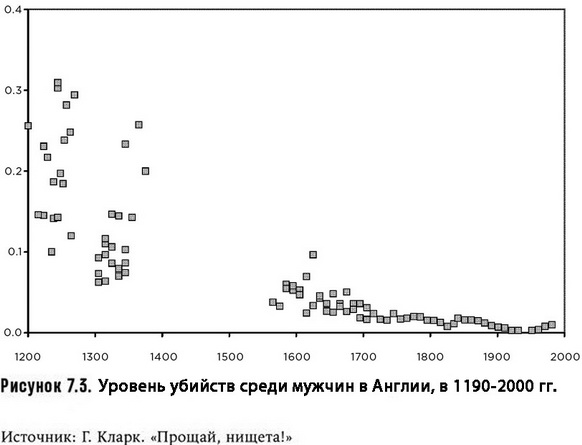

Например, количество убийств у мужчин сократилось с 0,3 на тысячу в 1200 г. до 0,1 в 1600 г. и далее уменьшилось еще примерно вдесятеро к 1800 г.. Но и в самом начале этого периода уровень межличностного насилия был значительно ниже, чем в современных охотничье-собирательских обществах. Для парагвайского народа аче был зафиксирован уровень в 15 убийств на тысячу человек.

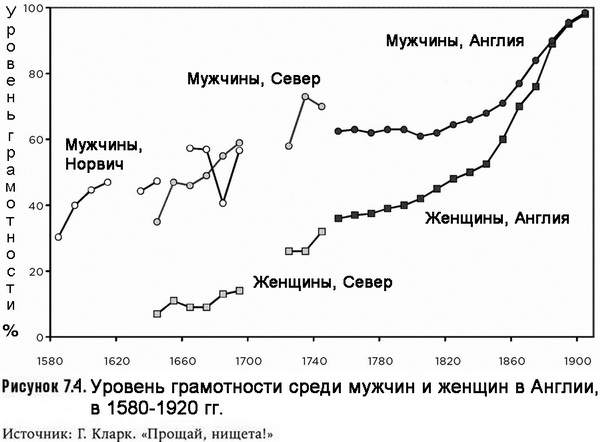

Уровень грамотности можно высчитать по проценту людей, которые на документах, таких как метрические книги о заключении брака и судебные бумаги, подписывают свое имя, а не ставят крестик. Уровень грамотности английских мужчин постепенно рос от примерно 30% в 1580 г. до более чем 60% к 1800 г. Грамотность английских женщин начиналась с более никого уровня (10% в 1650 г.), но сравнялась с мужской к 1875 г..

Количество рабочих часов на протяжении этого периода неуклонно росло, а процентные ставки падали. За вычетом влияния инфляции и риска процентная ставка отражает компенсацию, которую потребует человек, чтобы отсрочить потребление товара на будущее. Экономисты называют это установкой временны́х предпочтений, а психологи – отложенным вознаграждением. Про детей, которым трудно выбирать вознаграждение в будущем, говорят, что у них высокие (положительные) временны́е предпочтения. В своем знаменитом «зефирном эксперименте» психолог Уолтер Мишел проверял, что предпочтут дети: одну зефирку сейчас или две через 15 минут. Такое простое решение, как выяснилось, имело долгосрочные последствия: те, кто был способен дольше ждать большей награды, в дальнейшей жизни демонстрировали более высокие показатели в тестах академических способностей (SAT) и более высокую социальную ответственность. У детей очень высокие временные предпочтения, которые снижаются по мере взросления и развития самоконтроля. Американские шестилетки, например, имеют показатель временно́го предпочтения около 3% в день или 150% в месяц: такова дополнительная награда, которую им нужно предложить, чтобы они отложили немедленное удовлетворение желания. У охотников-собирателей временны́е предпочтения также высоки.

Процентные ставки были очень велики – около 10% – с самых древних времен и во всех обществах до 1400 г. н.э., для которых есть такие данные. Далее процентные ставки начали неуклонно снижаться, достигнув к 1850 г. 3%. Поскольку инфляция и другие факторы давления в основном отсутствовали, утверждает Кларк, снижение процентных ставок показывает, что люди становились менее импульсивными, более терпеливыми и более склонными к накоплению.

Такие поведенческие изменения среди английского населения с 1200 по 1800 г. оказались переломными для экономики. Они постепенно трансформировали склонное к насилию и недисциплинированное крестьянское население в эффективную и продуктивную рабочую силу. Пунктуально вставать на работу каждое утро и выдерживать восемь и более часов однообразного труда – это далеко не естественное для человека поведение. Охотники-собиратели с большим трудом соглашаются на такие занятия, но аграрные общества с самого начала требовали дисциплины, чтобы работать в полях, сажать и убирать урожай в нужное время. Возможно, дисциплинированное поведение постепенно формировалось у аграрного населения Англии, то есть развивалось на протяжении многих веков вплоть до 1200 г. – точки, для которой имеются первые документальные свидетельства.

Рост эффективности существенно меняет объемы производства, от которых зависят выживание и благополучие населения. В 1760 г., как раз перед началом Промышленной революции, требовалось 18 часов труда, чтобы превратить фунт хлопка в ткань. Век спустя на это уходило всего 1,5 часа.

Улучшения технологий сыграли большую роль в росте производительности труда. Разницу создавали не столько ключевые изобретения, любимые историками, такие как прядильная ватермашина Ричарда Аркрайта или прядильная машина Джеймса Харгривса («Прялка Дженни»), сколько постоянный поток непрерывных улучшений, при котором рабочие черпали из растущего запаса общего технического знания и тем самым развивали его дальше.

Кларк раскрыл простой генетический механизм, посредством которого мальтузианская экономика изменяла население Англии: богатые оставляли больше выживших детей, чем бедные. Изучая завещания, написанные между 1585 и 1638 гг., он обнаруживает, что завещатели, оставлявшие своим наследникам не более 9 фунтов стерлингов, имели в среднем меньше двоих детей. А с ростом состояния возрастало и число наследников, и люди, завещавшие больше 1000 фунтов стерлингов, относившиеся к самому богатому имущественному классу, оставляли после себя четверых детей и более.

Численность населения Англии с 1200 по 1760 г. оставалась довольно стабильной. В таких условиях факт, что богатые оставляли после себя больше детей, чем бедные, привел к интересному феномену непрерывного снижения социального статуса. Большинству детей богатых людей приходилось спускаться по социальной лестнице, поскольку их было слишком много, чтобы оставаться в высших классах.

Их социальное понижение имело далеко идущие генетические последствия: они передавали по наследству склонность к тому же поведению, которое сделало их родителей богатыми. Ценности верхушки среднего класса – ненасилие, грамотность, бережливость и терпение – переходили, таким образом, в низшие экономические слои и распространялись по всему обществу. Это объясняет постепенное снижение уровня насилия и рост грамотности, который Кларк документально подтвердил для английского населения. Более того, такие формы поведения развиваются постепенно на протяжении нескольких веков – срок, более типичный не для культурных, а для эволюционных изменений.

То, что подобные глубокие изменения социального поведения человека могут развиться всего за несколько веков, может показаться удивительным, но это вполне реально, если вспомнить результаты экспериментов по одомашниванию, проведенных Дмитрием Беляевым (о его экспериментах по выведению ручных и агрессивных крыс рассказывалось выше). Беляев был советским ученым, верившим в эволюцию вопреки взглядам отрицавшего генетику Трофима Лысенко, которые в Советском Союзе того времени были официальной доктриной. В далеком новосибирском институте Беляев начал проверять свою теорию о том, что древние земледельцы одомашнили диких животных, пользуясь лишь одним критерием: доброжелательным отношением к человеку, то есть прирученностью. Все другие черты, отличающие домашних животных от их диких предков, – более тонкие черепа, белые пятна на шерсти, висячие уши – проявились в результате отбора на прирученность, предположил Беляев.

Он начал отбирать чернобурых лис по признаку прирученности, сделав рискованную ставку, что еще до конца своей жизни увидит изменения, для достижения которых древним фермерам требовались сотни лет. За восемь поколений Беляев вывел лисиц, хорошо переносящих присутствие человека. Всего через 40 лет после начала эксперимента и через 30-35 поколений отбора лисы стали такими же ручными и послушными, как собаки. И, как предсказывал Беляев, у ручных лисиц появились белые пятна на шкуре и висячие уши, хотя по этим признакам отбор не велся.

Работа Беляева, о которой за пределами СССР ничего не было известно до 1999 г., продемонстрировала, насколько быстро могут происходить глубокие эволюционные изменения в поведении. Если исходить из того, что каждое новое человеческое поколение рождается раз в 25 лет, то между 1200 и 1800 гг. должно было смениться 24 поколения – этого времени вполне хватило бы для значительных изменений в социальном поведении, если давление естественного отбора было достаточно сильно.

В более широком смысле таких изменений в поведении было немного по сравнению с многочисленными переменами, происходившими вместе с адаптацией английского населения к рыночной экономике. Рынки требовали знаний, связанных с ценами и символами, и вознаграждали за грамотность, умение считать и мышление, способное оперировать символами. «Свойства населения менялись в ходе дарвиновского отбора, – пишет Кларк. – Англия оказалась в авангарде развития благодаря тому, что в ней с 1200-х гг., а может быть еще раньше, царили мир и спокойствие. Традиции и культура среднего класса распространялись по всему обществу благодаря биологическим механизмам».

Специалисты по экономической истории обычно рассматривают Промышленную революцию как относительно внезапное событие и считают своей задачей выявить исторические условия, послужившие предпосылками столь масштабной трансформации экономической жизни. Но серьезные события, по всей вероятности, обусловливаются серьезными причинами, и это предполагает, что Промышленная революция была вызвана не событиями предыдущего века, а изменениями в экономическом поведении людей, медленно развивавшимися в аграрных обществах в предшествующие 10 000 лет.

Это, несомненно, объяснило бы, почему опыт Промышленной революции оказалось нетрудно перенять другим европейским странам, США и Восточной Азии, население которых жило в условиях аграрных экономик и тысячи лет эволюционировало в тех же жестких рамках мальтузианской схемы. Ни один источник институциональных изменений – первые подозреваемые в большинстве теорий Промышленной революции – скорее всего, не мог действовать во всех этих странах до 1760 г., и это действительно было так.

Но вопросы остаются: почему Промышленная революция воспринималась как неожиданность и почему она стартовала в Англии, а не в какой-либо другой стране, где созрели для этого условия? Ответ Кларка на оба вопроса заключается во внезапном росте английского населения: в период с 1770 по 1860 г. оно утроилось. Именно этот пугающий рост привел Мальтуса к написанию своего зловещего труда.

Но вопреки его мрачным предсказаниям о вызванной разгулом пороков и голода демографической катастрофе, которые были бы верны на любой более ранней стадии истории, в данном случае доходы выросли, что впервые ознаменовало выход экономики из мальтузианской ловушки. Доходы выросли, поскольку производственная эффективность английской экономики постоянно увеличивалась с 1600-х гг. Теперь она достигла такого уровня, что при внезапном увеличении населения объемы производства возросли особенно ощутимо. Английские рабочие внесли свой вклад в этот скачок, как иронично отмечает Кларк, своим трудом – и в постели, и в заводских цехах.

Рост населения, благодаря которому выход Англии из мальтузианской ловушки получился столь явным, по мнению Кларка, был с этим никак не связан. Он не играл роли в выходе из ловушки, а лишь усилил уже идущий процесс. Кларк считает причиной этого роста тот факт, что женщины осознали значительное снижение риска смертности при родах, которое наблюдалось начиная с XVII в. В 1650 г. для женщины, имеющей средний показатель по количеству детей, риск умереть при родах равнялся 10%. К началу XIX в. этот риск снизился до 4%. В 1650 г. 20% женщин никогда не выходили замуж, и предполагаемый риск смерти был здесь вполне резонным сдерживающим фактором. К началу XVIII в. процент старых дев сократился до 10%. Это обстоятельство, наряду с наметившейся тенденцией вступления в более ранние браки, дала 40%-ный рост рождаемости в Англии между 1650 и 1800 гг..

Утверждение Кларка значительно отличается от общепринятых взглядов экономических историков и политэкономистов, большинство которых именно в институтах видят причину таких явлений, как уровень бедности в мире и Промышленная революция, пусть даже у каждого имеются свои фавориты, будь то право на интеллектуальную собственность, главенство закона или парламентская демократия. Все объяснения такого рода Кларк считает недостаточными. Во многих ранних обществах, говорит он, были все предпосылки для экономического роста, о каких только может мечтать экономист из Всемирного банка, и все же ни одно не преуспело. «Экономические историки, – пишет он, – обитают в каком-то неведомом мире. Они посвящают все свое время доказательству такой концепции прогресса, которая противоречит всем серьезным эмпирическим исследованиям в этой сфере». Таким образом, они «не в силах выйти из все более опасного интеллектуального пике».

Книга Кларка привлекла большое внимание, и, что неудивительно при ее неортодоксальности, многие отзывы были критическими. Некоторые обозреватели отвергали тезис Кларка так же категорично, как и он отвергал их позицию. Некоторые не соглашались с его утверждением, что Англия до Промышленной революции действительно существовала в рамках мальтузианской схемы, – это давний предмет дискуссии среди экономических историков. Другие оспаривали расчеты Кларка по богатству человечества до периода появления сельского хозяйства, которые якобы следовало делать на основании экономической жизни современных обществ охотников-собирателей. Хотя строго экономические вопросы вызывали споры, но было относительно мало нападок на сам механизм эволюционных изменений, предложенный Кларком: способность богатых оставлять после себя больше выживших детей, которые распространяли их гены и поведение среди всего населения, поскольку часть из них понижались в социальном статусе.

Впоследствии Кларк подкрепил этот механизм определенным способом его проверки, основанном на преобладании фамилий. Фамилии, переходящие от отца к сыну, по сути, передаются так же, как и Y-хромосома. Они позволяют проследить гены мужчин, если считать, что жены верны и не было усыновлений, но случаи ложного отцовства и усыновлений нечасто встречались в средневековой Англии. Из английских метрических книг 1560-1640 гг. Кларк выбрал два набора редких фамилий, таких как Бэнбрик, Чивни, Реддифорд, Спэтчет и Тоуклав. Фамилии из одного набора принадлежали людям, достаточно состоятельным, чтобы оставить завещание, а другие – тем, кто представали перед судом в Эссексе за грабежи, браконьерство и насильственные преступления и потому были отнесены к беднейшим слоям населения.

Что касается редких фамилий, большинство их носителей окажутся родственниками. Кларк обнаружил, что его набор фамилий богатых семей сохранился в череде поколений значительно лучше, чем бедных. К 1851 г. исчезли только 8% самых богатых фамилий из 1560-1640 гг., а в наборе фамилий судимых перестал существовать 21%. Бедные имели больший риск быть вычеркнутыми из генофонда.

Но, как обнаружил Кларк, дело вовсе не в том, что стабильная богатая элита продолжает свое вечное существование. Наоборот, в английском обществе присутствовала значительная социальная мобильность. Многие редкие фамилии богатых семей в 1560-1640 гг. принадлежали людям низко- или среднедоходных занятий, и некоторые фамилии осужденных в прошлом перешли к 1851 г. в категорию мелкопоместного дворянства.

«Данные по фамилиям подтверждают, что в доиндустриальной Англии шел постоянный отбор, благоприятствующий генам экономически успешных людей и препятствующий распространению генов бедняков и преступников, – заключает Кларк. – Их повышенный репродуктивный успех оказывал постоянное влияние на генетический состав позднейшего населения».

Данные Кларка, несомненно, свидетельствуют о том, что английское население генетически отвечало на жесткое давление мальтузианской схемы и что изменения в его социальном поведении с 1200 по 1800 г. формировались под действием естественного отбора. Теперь доказывать свою позицию придется тем, кто пожелает утверждать, будто население Англии было чудесным образом избавлено от тех самых сил естественного отбора, о существовании которых было заявлено Дарвином.

Эволюционные изменения в Китае

Для Китая не существует аналогичных данных, позволяющих проследить изменения в социальном поведении на протяжении многих поколений. Но его население по мере роста численности явно попало под интенсивное мальтузианское давление. Между 1350 и 1850 гг. население увеличилось с 65 млн до 430 млн человек. Единственным фактором контроля численности были мальтузианские ограничения, такие как высокая детская смертность и недоедание, в результате которых рождаемость снижалась. Женский инфантицид служил основным средством контроля рождаемости, в результате чего многие мужчины не могли найти себе жену.

Суровость этой борьбы за существование отнюдь не снижали китайские обычаи наследования, которые предполагали, что собственность должна быть поровну разделена между сыновьями владельца. Более-менее зажиточная крестьянская семья могла впасть в нищету, поскольку каждому сыну приходилось начинать со значительно меньшего участка земли. «В каждом поколении немногие удачливые или способные могли подняться к высотам, но всегда огромное множество опускалось все ниже, а семьи, близкие ко дну, просто исчезали с лица земли», – пишет публицист Рон Унз.

Успешная семья могла сохранять свое положение, пишет Унз, «только если в каждом поколении находились представители, которые благодаря своему высокому интеллекту, деловому чутью, способности тяжело и много работать и проявлять усердие могли обеспечивать себе дополнительные ресурсы, в том числе из своих земельных угодий или соседских хозяйств».

Хотя многие бедные семьи погибали, наблюдались и другие сценарии развития. Внутри своей авторитарной структуры китайское общество было довольно меритократическим. Экзамены на должность государственного чиновника, в принципе, мог пройти любой взрослый мужчина. Доступные записи времен династий Мин (1368-1644) и Цин (1644-1912) показывают, что более 30% высших чиновников происходили из простых семей.

Какое влияние эти факторы оказали на генетику и социальное поведение китайского населения? Очевидно, наличествовало высокое давление по навыкам выживания, если учесть, что беднейшие люди в каждом поколении отсеивались. Те, кто много трудились, обладали нужными социальными навыками и делали разумный выбор, за несколько поколений могли подняться из низов общества на вершину. При уровне обеспеченности чиновника высокого ранга они могли вырастить больше детей, приумножив свои успешные гены, прежде чем потомки снова понизятся в статусе.

Хотя класс чиновников может на первый взгляд показаться слишком небольшим, чтобы оказывать какое-либо генетическое влияние на огромное население, но система экзаменов действовала на протяжении многих поколений и поначалу в обществе значительно меньшей численности, чем современное. Эта система, пусть и в рудиментарной форме, впервые была учреждена императором У-ди в 124 г. н.э. За многие поколения она должна была распространить ценности высшего класса по всему обществу, поскольку многочисленные дети богатых людей переходили в более низкие социальные страты.

Однако экзаменуемым не присуждалось никаких баллов за оригинальность. Для экзаменов требовалось механически запомнить тексты из китайской классики и формально их прокомментировать. «Очевидно, что такая система универсальных экзаменов, основанная на вопросах, подготовленных комиссией высших чиновников, создавала необычайное единообразие в поведении и мнениях», – пишет социолог Тоби Хафф. В результате система отбирала кандидатов по таким признакам, как великолепная память, высокий интеллект и непоколебимое подчинение правилам.

В каждом цикле китайское население приобретало новые навыки выживания. В то же время авторитарные режимы подавляли инакомыслие так же безжалостно, как и в наши дни. Этот специфический набор факторов влиял на население на протяжении 2000 лет, или 80 поколений, и в результате китайцы стали особенно самобытным народом. Высокий интеллект может представлять собой одну из форм поведения, созданных китайским мальтузианским режимом: китайцы показывают лучшие результаты тестов на IQ, чем европейцы (так же, как корейцы и японцы). Другой такой формой поведения, вероятно, является конформизм.

Долгая история одомашнивания

Превращение английского населения в буржуазию между 1200 и 1800 гг. – это крошечный, просто оказавшийся зафиксированным в документах фрагмент долгого эволюционного процесса, начавшегося в далекий период последнего оледенения. Этот процесс заключался в цивилизировании наших предков, поскольку бродячие группы необузданных охотников-собирателей должны были постепенно превращаться в людей более миролюбивых, чтобы вести вместе оседлую жизнь.

Этот процесс можно назвать одомашниванием, поскольку, судя по ископаемым человеческим останкам, он шел параллельно с одомашниванием животных первыми земледельцами. Как уже отмечалось, человеческие черепа и скелеты примерно 40 000 лет назад стали легче и менее прочными, как будто их владельцы перестали все время сражаться друг с другом и смогли позволить себе иметь более легкие костяки.

Облегчение костей – генетически обусловленный процесс – можно отчетливо наблюдать в окаменелых останках таких видов, как свиньи и коровы, по мере их истории одомашнивания, начиная с самых ранних диких предков. По данным антрополога Марты Мирасон Лар, у людей этот процесс, называемый грацилизацией, происходил независимо в каждой мировой популяции. Этой тенденции были подвержены все популяции, за исключением двух, живущих на самых окраинах человеческого мира: огнеземельцев, или фуэгинов, на самой южной оконечности Южной Америки, и австралийских аборигенов. Грацилизация черепа наиболее выражена у субсахарских африканцев и восточных азиатов, а европейские черепа остались довольно массивными.

У домашних животных грацилизация – один из побочных эффектов приручения. В целом этот процесс называется педоморфной эволюцией, что означает тенденцию к сохранению ювенильной, то есть юношеской или детской, формы. Например, череп и зубы собаки меньше, чем у волка, а череп похож по форме на череп волка-подростка.

Грацилизация человеческих черепов, как заметил приматолог Ричард Рэнгем, выглядит в точности так же, как у домашних животных. Если и у людей это побочный эффект одомашнивания, то кто именно их приручал? Рэнгем полагает, что ответ очевиден: люди сами «приручали» себя, убивая или изгоняя индивидов, склонных к излишнему насилию. Более того, этот идущий с древних времен процесс, по его мнению, продолжается до сих пор: «Я полагаю, есть все указания на то, что мы проходим середину эволюционного процесса, в ходе которого уменьшаются размер зубов и челюсти, и логично, что мы и дальше продолжаем сами себя укрощать», – говорит Рэнгем. Похожим сигналом, что люди сейчас намного мягче и миролюбивей, чем их предки, служит заметное уменьшение челюсти, причем заметное настолько, что для запрограммированных генетикой зубов мудрости не остается места, и их часто приходится удалять.

Еще один взгляд на процесс «приручения» человека, но с совершенно иного ракурса, представлен социологом Норбертом Элиасом. Несмотря на то что ему довелось работать в условиях надвигающейся Второй мировой войны, Элиас не без восхищения отмечал снижение уровня насилия в Европе со времен Средневековья. Его интересовали не войны между государствами, а насилие в повседневной жизни. Он относил снижение межличностного насилия к долговременным психологическим изменениям людей – к росту самоконтроля.

Стартовой точкой анализа Элиаса стали средневековые трактаты о правилах хорошего тона, такие как книга «О приличии детских нравов», написанная ученым эпохи Возрождения Эразмом Роттердамским. В XVI в. повседневное поведение европейцев было более чем грубым и непристойным. В книгах по этикету того времени приходилось давать людям советы не сморкаться в скатерть, не чавкать и не хрюкать во время еды, как баварский мужлан. Люди ели руками, вилка была непонятным предметом роскоши. Они сморкались, не прибегая к помощи носовых платков или салфеток. Они совершали множество телесных отправлений прилюдно. Их чувствительность к боли других была минимальной. Обычным делом являлись публичные казни – им часто предшествовали пытки или четвертование. Люди бездумно жестоко обращались с животными.

Во время знаменитого праздника в честь Дня Иоанна Крестителя в Париже XVI в. сжигали живьем дюжину кошек. Король и королева обычно присутствовали при этом и король или дофин зажигали костер. Затем из подвесной корзины в пламя сбрасывали кошек, и толпа радовалась их воплям.

«Конечно, зрелище это мало чем отличалось от церемонии сожжения еретиков, публичных пыток и казней самого разного рода, – пишет Элиас. – Отличие сводится к тому, что здесь явно, неприкрыто, без всякой внешней цели предстает наслаждение от мучений живого существа, не имеющее никакого рационального оправдания. Наше отвращение, возникающее уже при одном сообщении о существовании подобного празднества, совершенно “нормальное” с точки зрения сегодняшнего стандарта регулирования аффектов, вновь демонстрирует ту историческую трансформацию, которую претерпела их структура».

Элиас утверждал, что в период между Средневековьем и современностью во всем обществе произошли изменения, сделавшие людей более чувствительными и более деликатными и учтивыми в своих манерах. В основе этого процесса приобщения к цивилизации, полагал он, лежали психологические сдвиги, прежде всего рост самосознания и самоконтроля. Он относил эти перемены в структуре личности частично на монополизацию силы государством, подразумевая, что людям приходилось все меньше прибегать к насилию для самозащиты, а частично – на большую взаимосвязанность городских сообществ, которая требовала от индивидуума все больше сонастраивать и соотносить свое поведение с поведением других и, следовательно, проявлять бóльшую сдержанность.

Элиас не мог подкрепить свои аргументы цифрами, но в более чем достаточном объеме они были предоставлены в результате масштабного исследования по насилию на протяжении веков, проведенного психологом Стивеном Пинкером. Вопреки расхожему мнению, будто в XX в. насилия стало больше, чем когда-либо прежде, Пинкер доказал, что и уровень межличностного насилия, и смертность в результате военных конфликтов неуклонно снижались, судя по доступным историческим данным.

Что касается насилия между государствами, то, судя по данным археологии и антропологии, процент людей, погибших в войнах, в догосударственных обществах значительно выше, чем в государствах, которые пришли им на смену. Уровень смертности в догосударственных сообществах в среднем составляет около 15%, но в первой половине ХХ в. – в период, включавший две мировые войны, – он снизился до каких-то 3%.

Межличностное насилие тоже неуклонно уменьшалось. Между 1200 и 2000 гг. в пяти европейских странах число убийств на 100 000 человек упало с 90 до 1. С другой стороны, есть данные, свидетельствующие о том, что параллельно со снижением насилия росли сопереживание и отзывчивость к боли других. Люди перестали сжигать женщин по подозрению в колдовстве; в Англии последняя ведьма была сожжена в 1716 г. С 1625 г. в Европе постепенно запрещались судебные пытки. И наконец, сострадание привело к отмене рабства.

Пинкер соглашается с Элиасом в том, что основными движущими силами процесса цивилизирования было усиление монополии государства на применение силы, которое уменьшало нужду в межличностном насилии, и более тесные взаимодействия между людьми вследствие урбанизации и роста коммерции.

Следующий интересующий нас вопрос: есть ли генетическая основа у подобных долговременных изменений поведения в сторону большей сдержанности? Грацилизация человеческих черепов, имевшая место 15 000 лет назад и ранее, почти наверняка такую основу имела, и Кларк приводит веские доводы в пользу того, что превращение населения Англии из грубых крестьян в трудолюбивых горожан в промежуток от 1200 до 1800 г. являлось продолжением этого эволюционного процесса. Если судить по обширной подборке данных Пинкера, естественный отбор действовал непрерывно, смягчая нравы людей с самых ранних времен и до последних столетий, чему есть исторические подтверждения.

Таковы заключения, которые Пинкер убедительно доводит до сведения читателей. Он указывает на то, что более агрессивных мышей можно вывести всего за пять поколений, и приводит данные, что обратный процесс может произойти столь же быстро. Он рассматривает человеческие гены,такие как упоминавшаяся в главе 3 мутация в МАО-А, увеличивающая склонность к насилию, которые легко модулируются для уменьшения агрессивности. Пинкер указывает, что, по данным исследований в отношении близнецов, склонность к насилию вполне передается по наследству и потому должна иметь генетическую основу. Он утверждает: «Ничто не исключает возможность, что человеческие популяции подверглись некоторой биологической эволюции за последние тысячелетия, то есть намного позже, чем сформировались расы, этнические группы и национальности».

Но в последний момент Пинкер уклоняется от вывода, на который так упорно указывал: что человеческие популяции стали менее склонны к насилию за последние несколько тысяч лет вследствие того, что продолжилась общая долговременная эволюционная тенденция к меньшему насилию. Он упоминает о том, что эволюционные психологи, к которым относится и он сам, всегда держались следующего мнения: человеческий разум адаптирован к условиям 10-тысячелетней давности и с тех пор не менялся.

Но если учесть, что многие другие черты развились позже этого времени, то почему человеческое поведение должно быть исключением? Что ж, говорит Пинкер, если бы дело обстояло так, то с политической точки зрения это было бы крайне неудобно. «Это могло бы дать провокационный намек, будто аборигенное и иммигрантское население хуже биологически адаптировано к требованиям современной жизни, чем население, тысячелетиями жившее в обществах государств с высоким уровнем образования».

Вопрос, является ли какой-то тезис политически провокационным, никак не должен влиять на оценку его научной обоснованности. То, что Пинкер поднял этот вопрос, в последнюю минуту подорвав утверждение, которое так долго доказывалось научно, – это открытое признание перед читателем политических опасностей, с которыми столкнутся исследователи, обладающие не меньшим статусом и независимостью, если зайдут так далеко в поисках истины.

Затем, развернувшись на 180°, Пинкер заявляет, будто нет данных в пользу того, что снижение насилия за последние 10 000 лет – это эволюционное изменение. Чтобы прийти к такому заключению, ему неизбежно приходится усомниться в данных Кларка, подтверждающих такое изменение. Предложенный Кларком механизм распространения ценностей среднего класса основывается на том, что богатые до недавнего времени оставляли больше выживших детей, чем бедные. Возражение Пинкера таково: это было справедливо для любого общества, а не только для того единственного, которое позже «выстрелило» Промышленной революцией. Но, по утверждению Кларка, именно так все и должно происходить, чтобы Промышленная революция могла распространиться и на другие страны. Такой механизм становился предпосылкой Промышленной революции, где бы она ни начиналась. Специфической причиной начала революции в Англии, а не в каком-либо другом месте Европы и Восточной Азии стал внезапный рост численности английского населения.

Пинкер отмечает, что страны, не имевшие в недавнем прошлом отбора по признаку ценностей среднего класса, такие как Китай и Япония, смогли достичь впечатляющего уровня экономического роста. Но обе эти страны, как и Англия, на протяжении долгого времени оставались аграрными экономиками, скованными мальтузианскими схемами, а это благоприятствовало тем, кто усердно трудился и накапливал имущество. Только институциональные барьеры задержали переход этих стран к современной экономике, и, как только эти барьеры были устранены, в обеих странах начался экономический подъем. В заключение Пинкер указывает на неудачу попыток Кларка доказать, что англичане изначально менее склонны к насилию, чем жители стран, не испытавших Промышленной революции. Это выглядит несправедливо, если учесть, что большинство генов, обусловливающих насилие, неизвестны. Тем не менее количество убийств в США, Европе, Китае и Японии менее 2 на 100 000 человек, а в большинстве африканских стран к югу от Сахары он выше 10 на 100 000 человек; такая разница не доказывает, но, несомненно, позволяет предполагать генетический вклад в больший уровень насилия в менее развитых странах.

Абсолютным доказательством тезиса Кларка стало бы открытие новых аллелей, способствовавших социальному поведению, которое было необходимо европейцам и восточным азиатам для перехода к современной экономике. Но таких генов, вероятно, существует множество, и каждый оказывает небольшое и едва заметное влияние, так что на выявление даже некоторых из них могут уйти десятилетия.

В то же время тезис Кларка об эволюционном изменении дает действенную схему для осмысления современных обществ, особенно в сочетании с представлением о политических институтах, разработанным Фукуямой. В странах, не завершивших переход к современному государству, по-прежнему сохраняется исходное состояние политических систем человечества – трайбализм, или родо-племенное устройство.

Племенные общества

Африка и бóльшая часть Ближнего Востока остаются преимущественно племенными обществами. У трайбализма довольно неприглядная репутация, потому что племенное устройство общества несовместимо с современным государством. Кроме того, это поразительно изощренный способ гарантировать некий примитивный уровень общественного порядка без правительства, судов, полиции и письменных законов.

На арабском Ближнем Востоке трайбализм опирается на идею групповой защиты. Когда правительство не обеспечивает юридическую систему, при которой гражданин может искать правосудия и гарантированно его получить, люди полагаются на своих родственников. Пострадавший будет искать помощи своей родни против человека, нанесшего ему вред. Группа людей, связанных узами родства, к которой обратится человек, может представлять собой либо только его семью, либо расширенную семью, либо все племя – в зависимости от того, насколько далеко зайдет конфликт. Группа примерно такого же размера образуется вокруг человека, которого обвиняет пострадавший. Могут случиться и вооруженные столкновения, но у обеих сторон конфликта есть множество стимулов к мирному соглашению, поскольку они приблизительно одинаковы по величине и у членов каждой из них есть родственники на другой стороне. Права человека, таким образом, оказываются защищены, но посредством угрозы применения силы, а не обращения к закону или каким-либо формальным юридическим процедурам.

Действенность этой системы обеспечивается чувством долга каждого человека: он обязан поддерживать свою группу против других, чего бы это ему ни стоило. Неспособность оказать содействие и помощь своей семье или племени в каком-либо противостоянии приводит к бесчестью и означает, что в будущем этот человек может лишиться поддержки группы в его делах.

Племенная система эгалитарна, носит индивидуалистический характер и обеспечивает возмещение причиненного ущерба с минимумом бюрократических процедур. Несмотря на эти сохраняющиеся достоинства, у нее есть и серьезные недостатки. Она зависит от силы и преданности группе, а не от закона. Детей с раннего возраста учат, что их группа всегда права и ее следует поддерживать любой ценой. Взрослые подчиняются древнему правилу: содействуй и помогай той группе родственников, которая ближе всего к тебе. На уровне международной политики дух трайбализма приводит к «монополии на применение силы, безжалостному подавлению оппонентов и накоплению привилегий, – пишет Филип Зальцман, антрополог из Университета Макгилла, изучающий кочевые племена. – Словом, это верный путь к деспотизму, тирании».

Разумеется, Ближний Восток не полностью родо-племенной. Там есть крупные города, где население уже привыкло к городской жизни, есть и правительства. Но ближневосточные правительства, по мнению Зальцмана, следуют хищническим османским традициям. Они выжимают налоги из населения, но взамен почти не предоставляют услуг, кроме как защищают граждан от других грабителей только для того, чтобы грабить их самим. Многие люди по-прежнему полагаются на племенную систему, ища правосудия, поскольку правительство его совершенно не обеспечивает.

Неспособность развить современные институты привела к экономической стагнации. В этом регионе на протяжении 25 лет после 1980 г. не наблюдалось экономического роста. Хоть арабские страны и создали институты, внешне похожие на западные, но на практике они своих функций до сих пор не выполняют. «Всем арабским странам нужно расширить и углубить демократические процессы, чтобы побудить граждан участвовать в построении общества на основе равноправия», – пишут арабские авторы доклада в ООН по развитию арабских стран. «Политическая система, контролируемая элитами, пусть и облаченная в демократические одежды, не приведет к результатам, способствующим безопасности для всех граждан», – предсказывают они.

Вопрос, почему трайбализм сохранился на Ближнем Востоке, но не в Европе, во многом связан с особенностями Византийской и Османской империй и арабских халифатов, управлявших регионом в последние два тысячелетия. Ни одно из этих государств не было озабочено благополучием своих граждан. Византийская империя собирала огромные налоги и не пользовалась народной любовью. Основной интерес династий Омейядов и Аббасидов, правивших на Ближнем Востоке после византийцев, заключался в постоянном расширении земель, подвластных исламу. Османская империя, в конце концов сменившая арабов, была просто-напросто машиной массового грабежа. Ей приходилось все время совершать набеги и захваты, чтобы платить солдатам, от которых зависела верховная власть. В таких условиях безопасность людей и собственности была неизменно слабой. Здесь не возникло механизма, эквивалентного тому «храповику богатства», который в Англии помогал более грамотным и менее склонным к насилию людям процветать и оставлять больше детей, похожих на них самих. Поскольку для жителей Ближнего Востока рациональное поведение всегда означало доверять племени больше, чем государству, трайбализм здесь никогда не исчезал.

В Африке родо-племенные традиции также продолжают существовать и довольно плохо взаимодействуют с современностью. На большей части территории Африки основная форма правления – это клептократия: тот, кто получает власть, пользуется ею для обогащения своей семьи и племени – в трайбалистских системах власть всегда существует именно для этого. В Африке преобладают экстрактивные институты, по определению Аджемоглу и Робинсона, особенно в странах, богатых природными ресурсами.

Несмотря на 400 млрд долларов помощи от западных стран, многие африканские страны живут лишь чуть лучше, чем при колониальном владычестве. Коррупция процветает здесь повсеместно. Многие предназначенные для бедных ресурсы расхищаются элитами, оставляющими лишь тонкую струйку благ для конкретных людей. В ряде африканских стран доход на душу населения ниже, чем в 1980 г., а в некоторых случаях даже ниже, чем в 1960 г. «Половина 800-миллионного населения Африки живет меньше чем на один доллар в день, – пишет журналист и историк Мартин Мередит. – Это единственный регион, где сокращается показатель посещаемости школ и где неграмотность до сих пор остается обычным делом… Также это единственный регион, где ожидаемая продолжительность жизни снижается».

Корень проблемы, как полагает Мередит, заключается в том, что африканским лидерам не удалось создать эффективное правительство. «Африка серьезно пострадала от рук своих властителей и правящих элит, – пишет он. – Их первоочередной и самой главной задачей было удержать власть ради личного обогащения… Бóльшую часть полученных богатств они спускали на роскошную жизнь, или припрятывали на счетах в иностранных банках, или вкладывали в иностранные инвестиции. Всемирный банк подсчитал, что 40% частных капиталов Африки хранится за границей. Их борьба за богатство породила коррупцию, которая пронизывает все общество насквозь».

Настолько же серьезной проблемой, как отток капитала, является утечка образованных и способных людей. «Наиболее распространенная просьба к белому туристу в Африке в наши дни, особенно от молодых людей, – помочь с визой в Европу или Америку. Сообщается, что каждый год континент покидают 70 000 квалифицированных специалистов», – пишет другой журналист, Ричард Доуден.

Африка к югу от Сахары разрушена частыми вооруженными конфликтами, в которые в настоящее время вовлечена треть ее стран. Судан с момента обретения независимости в 1956 г. застрял в череде гражданских войн. Конго – территория нескончаемой нищеты. Нигерия, на свою беду обладающая запасами нефти, представляет собой море коррупции, раздираемое региональными конфликтами.

Несмотря на все эти серьезные проблемы, валовой национальный продукт данного региона недавно начал расти и в 2000-2011 гг. увеличивался в среднем на 4,7% в год. Хотя рост ВНП маскирует по-прежнему сохраняющееся чрезмерное неравенство, есть несколько долгосрочных тенденций, указывающих на то, что этот рост устойчив. Перенаселенность обычно не считается благом, однако демографическое давление сыграло ведущую роль в урбанизации Европы и Восточной Азии, пусть и не для Африки. Тем не менее это может измениться. «Ни одна страна или регион, – говорят экономисты Всемирного банка Шантаянан Девараджан и Вольфганг Фенглер, – никогда не достигали того, что Всемирный банк считает высоким уровнем доходов, оставаясь при этом в условиях слабой урбанизации. Африканское население традиционно было в основном сельским, но города, расположенные южнее Сахары, растут с удивительной скоростью». Они полагают, что через 20 лет бóльшая часть населения данного региона станет городской, как и в остальном мире.

Урбанизация и строительство империй породили первые цивилизации в Египте, Месопотамии, Китае и Америке. Необходимо ли Африке идти тем же путем для создания современных государств, пока неясно. Но очевидно, что на континенте протекают бурные процессы, оказывающие сильное давление, и люди будут к ним приспосабливаться. В число таких адаптаций может войти и ослабление трайбализма.

Если бы создание эффективной экономики в западном стиле было лишь вопросом культуры, африканские и ближневосточные страны смогли бы перенять и адаптировать западные институты и способы ведения бизнеса так же, как это сделали восточноазиатские страны. Однако это не столь простая задача. Поначалу можно было вполне оправданно винить во всем колониализм, но с тех пор как большинство иностранных держав вывели своих военных из стран Африки и Ближнего Востока, сменилось два поколения, и такое объяснение стало менее убедительным.

Племенное поведение укоренено глубже, чем культурные установки. Его живучесть и стабильность четко указывают на генетическую основу. Это неудивительно, если учесть, что племена – исходный для человека социальный институт. Генетически обусловленный характер трайбализма объясняет, почему восточным азиатам и европейцам потребовалось столько тысяч лет, чтобы освободиться от его смертельной хватки. Неожиданным стало именно освобождение, а не то, что население Африки и Ближнего Востока до сих пор не имело возможности избавиться от старого наследия – политического поведения, присущего родо-племенному обществу.

Избавление от трайбализма и нищеты

Чтобы вступить в современный индустриальный мир, необходимо выполнить два важнейших условия. Первое – создать институты, которые дадут обществу возможность вырваться, по крайней мере до некоторой степени, из исходного родо-племенного строя. Трайбализм, строящийся вокруг родственных связей, несовместим с институтами современного государства. Чтобы вырваться из племенных традиций, населению, по-видимому, требуется добиться такой формы поведения, которая подразумевает более высокий уровень доверия человека к людям, не принадлежащим его семье или племени. Вторым необходимым эволюционным изменением является трансформация социальных проявлений населения, то есть переход от склонных к насилию, поспешных и импульсивных действий, типичных для охотничье-собирательских и племенных обществ, к более дисциплинированному и ориентированному на будущее поведению, которое можно было наблюдать в восточноазиатских обществах и которое документально подтверждено Кларком в отношении английских работников на заре Промышленной революции.

Если посмотреть на три основные расы, то каждая из них следовала собственным эволюционным путем, адаптируясь к местным условиям. Разумеется, с точки зрения эволюции ни один путь не лучше другого: единственный критерий, который предъявляет природа, – это насколько хорошо каждая раса адаптирована к окружающей среде.

Рассмотрим первых представителей европеоидной расы – группу популяций, включающую европейцев, жителей Ближнего Востока и народы Индийского субконтинента (индийцев и пакистанцев). Большинство европейских стран почти следом за Англией совершили переход к современной экономике. Их население, как и английское, уже давно отказалось от трайбализма. Европейцы долго прожили в той самой мальтузианской экономике, которую Кларк на основе исторических документов описал для Англии. За несколько десятилетий они смогли перенять английские производственные методы и построить у себя современную экономику. Следовательно, промышленная революция не была специфически английской, поскольку предшествовавшие ей эволюционные изменения произошли повсюду в Европе и Восточной Азии. По не связанной с этим причине – из-за резкого роста численности населения, описанного выше, – случилось так, что промышленная революция впервые проявилась в английской экономике.

Почему промышленная революция не распространилась столь же быстро на Китай или Японию, которые мало отличались от Англии по состоянию рынка труда, земли и капитала? Кларк утверждает, что в этих странах высшие классы были менее плодовиты, чем английские, и потому механизм распространения буржуазных ценностей среди населения действовал в Восточной Азии несколько медленнее. Экономический историк Кеннет Померанц, в свою очередь, говорит, что между Европой и Китаем было мало различий, пока Англия, имевшая доступ к обширным ресурсам своих карибских и американских колоний, не смогла вырваться из ограничений, которые удерживали Китай. Он приходит к такому заключению: «Внерыночные силы и обстоятельства, сложившиеся за пределами Европы, могут служить главной причиной, почему европейским экономическим центрам, ничем не выделявшимся среди других мировых центров, удалось добиться уникального прорыва и оказаться в сердце новой мировой экономики XIX в., способной обеспечить стремительно растущее население беспрецедентным уровнем жизни».

С точки зрения эволюции население Европы и Восточной Азии подвергалось давлению отбора в своих аграрных экономиках, что должно было привести к выходу из мальтузианской ловушки; нет особенной разницы, какой именно фактор или событие спровоцировали этот переход. Кажется наиболее вероятным, что институты, а не свойства людей, воспрепятствовали прогрессу в Восточной Азии. Народы Китая, Японии и Кореи были полностью готовы принять Промышленную революцию и рыночную экономику, как только появились необходимые институты. В Японии это произошло после Реставрации Мэйдзи в 1868 г.; в Китае – после реформ Дэн Сяопина в 1979 г.

Среди восточноазиатских популяций история поставила поучительный контрольный эксперимент, наблюдаемый в Корее. Очевидно, что народы Северной и Южной Кореи очень похожи друг на друга генетически, однако Северная Корея бедна, а Южная стала «экономическим тигром» – постмальтузианской, современной и процветающей экономикой. И разница здесь заключается не в генетике или географии этих двух стран, но в том факте, что один и тот же набор социального поведения может поддерживать как хорошие, так и плохие институты. До 1945 г. Корея была единой страной. После разделения Северная Корея построила коллективистскую общественную систему и командную экономику, управляемую наследственной элитой. В Северной Корее отсутствуют гарантии прав собственности и надежная судебная система, поэтому люди не склонны инвестировать в будущее: ведь государство может конфисковать собственность когда угодно. Население практически не имеет доступа к образованию, его почти полностью заменяет государственная пропаганда. Южную Корею, наоборот, привели к рыночной экономике два ее первых авторитарных лидера.

К 2011 г. южнокорейцы стали почти в 18 раз богаче своих бывших соотечественников-северокорейцев – при валовом внутреннем продукте на душу населения в 32 100 долларов против 1800. «Ни культура, ни география, ни разница в образовании не могут объяснить расходящиеся все дальше траектории развития двух Корей. Чтобы найти причину, мы должны изучить институты этих стран», – заявляют экономисты Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон в своей книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные».

Тот факт, что Китай, Япония и Южная Корея так легко построили современные экономики, когда появились подходящие институты, подтверждает: с их населением, как и с населением Европы, произошли поведенческие изменения, аналогичным тем, что были подтверждены документально историками для Англии.

Еще одним важным фактором воздействия на китайское население, по-видимому, стала урбанизация. Города – это среда, поощряющая грамотность, оперирование символами, а также торговые сети, основанные на высокой степени доверия. При продолжительной урбанизации те, кто освоил навыки жизни в городах, вероятно, оставляли больше детей и население претерпевало генетические изменения, завершавшие адаптацию к городской жизни. В западных странах обеспеченные люди теперь склонны заводить меньше детей, а в Китае существует политика «одна семья – один ребенок», и обе эти тенденции запускают иные эволюционные силы. Но до нынешних времен на население и в Европе, и в Восточной Азии, судя по всему, оказывала влияние способность богатых людей оставлять больше выжившего потомства – еще один пример «храповика богатства».

Если обратиться к третьей основной расе – населению Африки южнее Сахары, то переход этих стран к современной экономике оказался значительно медленнее. Африка тяжко страдает от нищеты, болезней, войн и коррупции. Несмотря на огромные объемы иностранной помощи, уровень жизни здесь практически не вырос по сравнению с колониальным правлением. Недавний подъем экономической активности в нескольких странах по-прежнему не смог закрыть все расширяющийся разрыв с Восточной Азией и Европой.

Тем не менее 50 лет назад многие восточные азиаты были так же бедны, как африканцы. Почему же восточные азиаты сравнительно легко перешли к современной экономике, а африканцам это дается так тяжело?

Как уже говорилось, африканские страны не создали у себя институтов, заменяющих племенные, – а это необходимо для современного государства. Африканская популяция не прошла через тот мальтузианский пресс, который сформировал поведение европейской и восточноазиатской популяций. Между 1200 и 1800 гг. англичане, адаптируясь к жесткому давлению аграрной экономики, стали менее склонными к насилию, более грамотными и стремящимися копить на будущее. В Африке демографическое давление долго оставалось ниже, чем в Европе и Азии, вероятно из-за бедных почв и неблагоприятного климата, ограничивавших производство продовольствия. Формирование государства, как уже упоминалось, зависит от военных действий между сравнимыми политическими образованиями, которым приходится конкурировать из-за географических ограничений, например за то, чтобы иметь право проживать в плодородной долине реки. Но интенсивные и масштабные военные действия маловероятны, пока плотность населения не станет так высока, что людям практически не останется другого выбора.

До настоящего времени численность населения в Африке оставалась небольшой: ее сдерживали болезни и низкая плодородность почв тропических регионов. Из-за недостаточного демографического давления африканцы избежали урбанизации и перегруппирования аграрных жителей в городские, то есть тех процессов, которым население Европы и Восточной Азии подвергалось на протяжении многих поколений.

С эволюционной точки зрения африканские популяции были ровно настолько же хорошо приспособлены к своей среде обитания, как европейские и азиатские – к своей. Небольшие, свободно расселенные популяции были адекватным ответом на сложные природные условия Африканского континента. Но они не подходили для высокоэффективных экономик, к которым успели адаптироваться европейцы и восточные азиаты. Становится понятно, что африканским странам потребуется больше времени для перехода к современной экономике.

Если посмотреть на Ближний Восток, то здешние популяции, как и европейцы, принадлежат к европеоидной группе. Но в отличие от европейцев и восточных азиатов им не хватило формирующего опыта проживания в условиях относительно стабильных аграрных экономик. Византийская и Османская империи и арабские халифаты, правившие этим регионом на протяжении последних 1500 лет, были грабительскими режимами, ставившими себе целью не службу своим народам, а выжимание из него материальных ценностей в пользу правящей элиты. При таком правлении на протяжении многих поколений люди приучаются вполне рационально искать помощи у своей семьи и племени, а не у правительства. В таких условиях поведение, характерное для племенных обществ, с трудом сменяется на более доверительное, присущее современным экономикам. Страны Ближнего Востока, особенно арабские государства, пока еще не создали институтов, позволяющих преодолеть трайбализм, и потому при переходе к современной экономике сталкиваются с серьезными препятствиями.

Проблема экономического развития

Распространенный взгляд экономистов на экономическое развитие таков: люди не имеют к нему никакого отношения – либо весьма отдаленное. Поскольку все люди идентичны и отвечают на стимулы одинаково (по крайней мере, в экономической теории), то, если одна страна бедна, а другая богата, эти различия не могут быть связаны с людьми – они должны относиться к институтам или зависеть от доступа к ресурсам. Просто влейте достаточно капитала и учредите благоприятные для бизнеса институты, и решительный экономический рост не заставит себя ждать. Весомым аргументом в пользу такой позиции на первый взгляд может служить план Маршалла, который помог оживить европейские экономики после Второй мировой войны.

Основываясь на этой теории, Запад потратил за последние 50 лет 2,3 трлн долларов на помощь, но повысить уровень жизни в Африке не удалось. Не закралась ли в теорию какая-то ошибка? Может быть, человеческие единицы мировой экономики не так однородны, как полагает экономическая теория, и вследствие этого различия в их характерах – временные предпочтения, трудовая этика, склонность к насилию – оказывают влияние на принимаемые ими экономические решения?

Чтобы учесть расхождения между теорией и практикой, несколько ученых, интересующихся экономическим развитием, начали высказывать предположение, что люди, возможно, для экономики что-то значат. Они предположили следующее: в экономическом поведении людей важную роль играет культура.

В начале 1960-х Гана и Южная Корея были очень похожи по уровню экономики и ВНП на душу населения. Примерно 30 лет спустя Южная Корея стала 14-й крупнейшей экономикой мира, экспортируя современную высокотехнологичную продукцию. Гана все это время переживала стагнацию, а ВНП на душу населения резко сократился и составил 1/15 корейского. «Как мне представляется, прежде всего дело объяснялось культурными различиями, – отмечает политолог Самюэль Хантингтон, размышляя о столь различных экономических судьбах. – Южнокорейцы ценили бережливость, умелое вложение средств, тяжелый труд, образование, организацию и дисциплину. У жителей Ганы были другие ценности».

Даже экономист Джеффри Сакс, неутомимый поборник материальной помощи, признал, что культура может играть некоторую роль в различиях экономического развития. Хотя «наиболее серьезные перепады между богатыми и бедными странами обусловлены географией и политикой… – пишет он, – …вместе с тем влияние культуры довольно многопланово и разнообразно. К самым ярким иллюстрациям можно отнести отсталость исламских обществ Северной Африки и Ближнего Востока и блестящие показатели тех тропических государств Восточной Азии, где имеются сильные китайские общины».

Но если культура объясняет функционирование экономики пусть даже для немногих групп, то она может играть значительную роль во всех экономиках. Ученые опасаются глубже исследовать этот вопрос, поскольку используют понятие культуры не только в его общепринятом значении выученного поведения. Скорее это обобщающее понятие, включающее также отсылки к концепции, которую они не осмеливаются обсуждать: вероятность того, что человеческое поведение имеет генетическую основу, различную для каждой расы.

Социолог Натан Глейзер, например, чуть ли не открытым текстом признает, что культура и раса являются значимыми параметрами, которыми, однако, никто не может воспользоваться: «Культура – одна из наименее применяемых пояснительных категорий в современных теориях. Самый неудобный – это, несомненно, раса… В настоящее время мы предпочитаем не ссылаться на нее, но, очевидно, существует некоторая связь между расой и культурой, возможно даже случайная. Для великих рас в целом характерны разные культуры, и такая сложная взаимосвязь между расой и культурой делает объяснение любого явления культурными причинами весьма неудобным для нас», – пишет он.

Некоторые формы социального поведения, определяемые экономистами как препятствия к прогрессу, вполне могут иметь генетическую основу. Одна из них – это радиус доверия, которое в современных экономиках может распространяться и на незнакомцев, но в досовременных ограничено семьей или племенем. «При взгляде изнутри африканские общества похожи на футбольную команду, в которой в результате личного соперничества и недостатка командного духа один игрок не передает пас другому из страха, что тот может забить гол. Как мы можем надеяться на победу? В наших республиках люди, выпавшие из этнического “цемента” … столь мало отождествляют себя с другими, что само существование государства оказывается чудом», – пишет Даниэль Этунга-Мангеле, камерунский экономист.

Стремление к накоплению и отложенному удовлетворению – это форма социального поведения, которая среди английского населения, как обнаруживает Кларк, постепенно распространялась все больше на протяжении 600 лет, предшествовавших Промышленной революции. А в племенных обществах склонность к накоплению, по-видимому, значительно слабее. Это может быть обусловлено тем, что такие общества беднее: становясь богаче, люди обычно откладывают больше. Нежелание накапливать средства у представителей племенных обществ связано со склонностью к немедленному потреблению. Снова процитирую Этунгу-Мангеле: «Из-за отношений африканца со временем он откладывает что-то на будущее с меньшей охотой, чем потребляет незамедлительно. Чтобы не возникало искушения накапливать богатство, людям, регулярно получающим зарплату, приходится финансировать образование братьев, кузенов, племянников и племянниц, селить у себя приезжих и оплачивать множество церемоний, заполняющих собой общественную жизнь».

Уже доказано, что чувство доверия имеет генетическую основу, хотя еще только предстоит установить, различается ли существенно уровень доверия в разных этнических группах и расах. И видимо, нет данных о том, имеет ли генетическую основу склонность к накоплению и отложенному удовлетворению. Тем не менее суть в том, что аспекты культуры, которые некоторые экономисты стали считать факторами, влияющими на состояние экономики, вполне могут иметь генетическую основу, пусть даже это еще не доказано или серьезно не исследовано. Формы социального поведения, при любом соотношении культурной и генетической основ, могут модулироваться посредством образования и мотивации, так что будет важно понять их роль в состоянии экономики. Те, кто обходят стороной культуру, также игнорируют «существенную часть объяснений того, почему некоторые общества или этнорелигиозные группы достигают большего успеха в плане демократического правления, социальной справедливости и материального процветания», пишет специалист по вопросам развития Лоуренс Харрисон.

Связь между расой и культурой очевидно проявляется в широко известном естественном эксперименте, запущенном человеческими миграциями. Представители разных рас мигрировали в разнообразные природные условия, но при этом сохраняли свое характерное поведение на протяжении многих поколений. Экономист Томас Соуэлл документально подтвердил многие подобные эпизоды в своей трилогии о расе и культуре.

Рассмотрим случай японских эмигрантов в США. Они приехали на Гавайи в конце XIX в. как сельскохозяйственные рабочие для работы на плантациях сахарного тростника и позднее перебрались на материк. Первое поколение трудилось на фермах или домашней прислугой и заработало репутацию трудолюбивых работников. Второе поколение, получив преимущество в виде американского университетского образования, стремилось приобрести профессию. К 1959 г. американцы японского происхождения имели такой же семейный доход, как потомки европейцев, а к 1990 г. их доход стал на 45% выше.

В Перу японские рабочие заслужили репутацию трудолюбивых, надежных и честных и добились успеха как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. В Бразилии японские поселенцы считались умелыми, усердными и законопослушными. Поскольку они были успешны, им удалось войти в банковское дело и промышленность, и в итоге теперь их земельные владения в Бразилии составляют 75% площади Японии. В этих трех разных культурах японцы достигли успеха, так как были привычны к усердной работе: первое поколение становилось превосходными фермерами, а второе переходило в профессии, где требовалась высокая квалификация.

Уехавшие китайцы были столь же продуктивными иммигрантами, особенно в Юго-Восточной Азии, где они неутомимо работали и развивали бизнес. Большинство китайских иммигрантов становились работниками ферм, где демонстрировали выдающиеся способности к тяжелому и усердному труду. В Малайзии китайцы, занимавшиеся неквалифицированными работами вместе с малайцами на каучуковых плантациях, показывали вдвое лучшие результаты. Уже в 1974 г. британский доклад о малазийском поселении в Пенанге отмечает китайцев как «самую ценную группу наших жителей».

Китайские предприятия обычно принадлежали семьям и ими же управлялись, даже когда вырастали в достаточно крупные корпорации. Они придерживались собственных ценностей и трудовой этики даже несмотря на то, что были окружены населением, имевшим более расслабленный подход к тому, как следует тратить время. На Карибских островах, пишет Соуэлл, китайцы «оставались вне ценностной системы вест-индского общества – не подверженными креольской манере показного потребления, щедрых трат, забывания долгов и других тенденций, препятствующих успеху в бизнесе».

Небольшие китайские диаспоры в Таиланде, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже в итоге стали играть непропорционально большую роль в экономике этих стран. Они заняли лидирующее положение в процветающей экономике Сингапура и оказались столь продуктивны в Индонезии, что их успехи провоцировали зависть и регулярные погромы. К 1994 г. 36 млн китайцев, работающих в других странах, производили столько же материальных ценностей, сколько 1 млрд жителей самого Китая.

Заметная китайская иммиграция в США началась в 1850 г. вместе с калифорнийской золотой лихорадкой. Китайцам обычно позволяли разрабатывать только территории, которые остальные считали невыгодными, и иммигранты упорно занимались ими, добиваясь успеха там, где другие не могли. Китайские рабочие построили бóльшую часть Central Pacific – первой трансконтинентальной железной дороги – и одно время составляли 80% всех сельскохозяйственных работников Калифорнии.

Их успешность спровоцировала появление ряда дискриминационных законов, поддержанных теми, кто не мог с ними конкурировать. Изгоняемые из многих отраслей, к 1920 г. более половины всех китайцев в США работали в прачечных и ресторанах. Как только обращенные против китайцев законы были отменены, молодое поколение американцев китайского происхождения начало поступать в университеты и работать как полноценные профессионалы. К 1959 г. доход китайских семей сравнялся со средним по США, а к 1990 г. доход средней семьи стал на 60% выше, чем у американцев неазиатского происхождения.

Особый случай среди неазиатских иммигрантов – евреи – будет рассмотрен в следующей главе. Немцы эмигрировали в Россию, США и Австралию, заслужив во всех трех странах репутацию любителей порядка и дисциплины. В России они до такой степени заполнили рынок многих важных профессий, что к 1880 г. немцы составляли 40% высшего командования русской армии и 57% служащих министерства иностранных дел. Одно время почти все члены Санкт-Петербургской Академии наук были немцами.

В США многие немецкие иммигранты занялись фермерством и оказались в этом более эффективными, чем множество других групп. «Все знали, что они трудолюбивы, бережливы, аккуратны, пунктуальны и надежны в отношении своих финансовых обязательств», – сообщает Соуэлл. В Австралии они стали успешными фермерами, которых отличали усердный труд, основательность и уважение к законам.

Основная тема трилогии Соуэлла – то, что расам свойственны собственные мощные культуры, формирующие их поведение, в противоположность распространенному взгляду, что общество определяет судьбу национальных меньшинств. Его цель – продемонстрировать устойчивость расовых, этнических и национальных культур, однако без выяснений, почему такие характерные культурные черты сохраняются. Ему нечего сказать о генетике. Но качества, остающиеся, как он показал, в различных природных условиях и передающиеся из поколения к поколению, разумеется, вполне могут закрепляться благодаря генетической адаптации – иначе бы они быстро исчезали по мере адаптации иммигрантов к доминантной культуре принимающей страны.

Такие поведенческие черты, как трудолюбие, по-видимому, особенно часто сохраняются, но универсальный инстинкт следовать принятым в социуме правилам обычно гарантирует, что политическое поведение принимающей страны вытесняет привычное поведение иммигрантов. Американцы китайского происхождения не организуются в автократические структуры, а арабы и афроамериканцы – в племенные.

В действительности существует простое и исчерпывающее объяснение поведения всех групп мигрантов, описанных Соуэллом, – это объяснение с точки зрения концепции «храповика богатства», рассмотренной выше для Промышленной революции. Такие популяции, как европейцы и восточные азиаты, живя веками в аграрных системах, адаптировались к требованиям рационального управления экономикой и оказывались в значительно более выгодном положении, когда переезжали в другие страны. Усердный труд, высокая производительность и сплоченность характерны для поведения групп мигрантов из Восточной Азии и Европы. Особенно примечательно, что японцы и китайцы смогли достичь уровня жизни выше среднего по США, конкурируя с населением преимущественно европейского происхождения. В основе такого конкурентного преимущества может лежать более долгая история урбанизации в Восточной Азии.

Популяции, исторически адаптированные к рыночной экономике, могут тем не менее лишиться успеха в те периоды, когда внедряют у себя неэффективные институты, как в Китае при Мао Цзэдуне или в Северной Корее под диктатурой семьи Ким. Если Северная Корея введет благоприятствующие рынку институты, то можно вполне уверенно предсказать, что она со временем станет такой же процветающей страной, как Южная Корея. Однако значительно меньшую уверенность внушают прогнозы, будто Экваториальной Гвинее или Гаити для построения современной экономики требуется всего лишь улучшение институтов – их народам до сих пор не удалось развить поведение, которое включало бы доверительность, отсутствие склонности к насилию и способность упорно трудиться, то есть качества, необходимые для эффективной экономики.

Гипотеза об IQ и богатстве

Прямую противоположность гипотезе экономистов о том, что люди всего мира – это взаимозаменяемые единицы, представляет идея, что неравенство народов в плане богатства коренится в интеллектуальных различиях. Эту возможность не стоит отметать совсем: там, где дело касается отдельных людей, коэффициент интеллекта в среднем действительно коррелирует с экономическим успехом, поэтому вопрос, может ли то же самое быть верным и для стран, не лишен оснований.

В целом тезис о соотношении коэффициента интеллекта и богатства связан с нескончаемыми дискуссиями о различиях IQ белого и черного населения США, но также в него входят и другие вопросы, и опирается он в большей степени на данные, по поводу которых обе стороны сходятся во мнениях.

Эти два лагеря в дискуссии об интеллекте известны как «наследственники», или сторонники теории о наследственном характере индивидуальных свойств личности, и «средовики». Обе стороны в целом согласны, что, когда в США проводят тесты на коэффициент интеллекта, американцы европейского происхождения набирают в среднем 100 баллов (по определению: их результат принят за 100), азиатского – 105, а афроамериканцы – от 85 до 90. Афроамериканский показатель заметно ниже, чем у европейских американцев (на 15 пунктов, или одно стандартное отклонение, говорят наследственники; на 10, утверждают средовики). В этом они соглашаются. Разногласия начинаются при объяснении разрыва между показателями афроамериканцев и потомков европейцев. Наследственники говорят, что эти различия на 50% связаны с условиями окружающей среды, а на 50% – с генетикой, хотя иногда меняют пропорцию до 20% на факторы среды и 80% – на наследственные. Средовики утверждают, что весь разрыв объясняется препятствующими окружающими условиями и если их устранить, то разрыв в конце концов полностью исчезнет.