Стадо

Ноябрьское утро сновало прилежной хозяйкой по округе, приводя все в безупречный – не придерешься – порядок. Притушив последние звезды, протерев мягкой тряпицей небосвод и с удовлетворением убедившись, что наверху все готово для встречи солнца, оно сразу же взялось за долину: пригладило встрепанные ночным ветром верхушки деревьев, разбудило горные реки и щедро сбрызнуло росой дороги, утихомиривая потревоженную пыль. Ноябрьское утро – прохладное и ясное – торопливо хлопотало, подготавливая мир к погожему и благостному новому дню. К тому времени, когда, окинув довольным взглядом наведенную красоту, оно наконец-то угомонилось и прилегло под стеной каменной часовни, чтобы немного вздремнуть перед наступлением восхода, Капитонанц Мануш открыла глаза. Наспех прочитав короткую молитву и выпив на пустой желудок стакан мятной воды – от дурного настроения и желчи, которая, по ее непоколебимому убеждению, растекалась за ночь по нутру, чтобы к пробуждению выедать его с удвоенным рвением, – она, обвязав голову ситцевым платком и накинув на плечи клетчатую шерстяную шаль (темно-серое на мерклом синем), направилась к выходу, с превеликой осторожностью ступая по скрипучим дощатым полам – чтоб не разбудить спящего после ночной смены сына. Спустя несколько минут, сводя на нет всю предосторожность, ее колючий, с прокуренной хрипотцой голос, прокатившись от одного края двора до другого, намного раньше грузовика Мураданц Андро поднял сына на ноги:

– Чтоб глаза твои ослепли и не видели больше солнечного света! – самозабвенно надрывалась Мануш. – Чтоб шерсть с тебя слезала клочьями, а рога стали такими длинными, что ты ими всюду застревала – и не могла выпутаться! Чтоб язык твой порос колючками, а вымя покрылось ядовитыми грибами! Чтоб…

– Ай мер! – с шумом распахнув створку шушабанда, перекричал мать Цолак.

– Аджан! – мигом сменив гневливый тон на ласковый, отозвалась Мануш.

Цолак высунулся в окно, вдохнул не успевший отойти от ночного холодка тугой утренний воздух. С яблоневой ветки, стряхнув последние рыжие листья, взмыл большой круглоголовый воробей. Выписав круг над садом, он вернулся, уселся на ту же ветку, с которой вспорхнул, – и с укоризной уставился на заспанного Цолака.

– Ишь, – подавил зевок тот, – голос моей матери, значит, тебя не напугал, а мой – напугал!

Воробей еще раз недоуменно чирикнул, перепрыгнул с одной ветки на другую и скрылся из виду. Цолак нашарил на подоконнике спички, вытянул, не глядя, из пачки сигарету, помял ее в пальцах, подставил ладонь под крупинки высыпавшегося табака, вытряхнул их в сад. Затянулся дымом, сухо закашлявшись на первом же вдохе.

– Поел бы хоть сначала, – раздался снизу скрипучий голос матери.

Цолак облокотился на подоконник, глянул вниз. Мануш стояла, прижав к груди стеклянную банку с молоком, смотрела с обожанием на сына.

– Шумела-то чего? – спросил, откашлявшись.

– Коза вывела из себя. Мало того, что молока две капли дает, так еще норовит боднуть или подойник опрокинуть!

– Я бы тоже бодался, если бы меня проклятиями обкладывали!

Мать хихикнула, прикрыв смуглой ладонью рот. У Цолака заныло сердце – он с детства знал и любил этот ее стыдливый жест, она никогда не смеялась открыто, считая подобное проявлением дурного воспитания. Впрочем, такая щепетильность не мешала ей быть шумной и вздорной, она могла разражаться целыми очередями оглушительных проклятий в адрес бестолковой козы, дающей скудное молоко, или кота, нагло объедающего дворового пса – тот пока ушами хлопал, кот тырил из его миски мясо, главное, не ел, а, порядком извозюкав в грязи, прятал по углам, или кур, несущихся в пику своей хозяйке не в курятнике, а в огороде – ищи потом по грядкам, где эти дурехи припрятали яйца! Мать вообще не церемонилась с животными, могла прикрикнуть или пнуть – не больно, но обидно. Цолак редко одергивал ее, памятуя о ее крепком крестьянском нраве – у таких людей свое представление о справедливости и морали, там, где городской соломки подстелет и три раза перекрестится, чтобы пройти, они, не щадя себя, напролом попрут, а застав незнакомого человека в беде, из кожи вон вылезут, чтобы помочь. Зато, обладая незамысловатым и приземленным душевным устройством, к животным никакой жалости или сочувствия испытывать не станут. Вот и Мануш не особо церемонилась, относясь к ним как к существам рангом ниже, и потому бесправным. Цолак иногда мягко упрекал ее, взывая к жалости, но она с возмущением обрывала его:

– Какая может быть жалость к овце? Человек заводит ее для того, чтобы съесть. Так что любой разговор о жалости к животному – от лукавого.

– Слышал бы тебя сейчас отец!

Мать пожимала плечами: где твой отец-то? Где твой отец?!

Плакала потом украдкой, утирая слезы краем косынки. Цолак обнимал ее, винился – лав, ай мер, лав, не обижайся. Она не обижалась.

Единственным существом, с кем у матери сложились уважительные отношения, была сова, с завидным постоянством пережидавшая непогоду на чердаке их дома. Однажды, возникнув словно ниоткуда, она влетела в узкое чердачное окно, стукнулась плечом о край рамы, кувыркнулась в воздухе, но чудом удержалась, не свалилась на пол. Долетев до крайней потолочной балки, рухнула на нее, горько ухнула, будто на боль пожаловалась. Мануш, отложив в сторону смоченную в уксусном растворе тряпку, которой усердно протирала стену чердака – от плесени, – сбегала на кухню, порылась в оставшихся от покойного мужа старых, пришедших в негодность лекарствах, нашла фурацилин, растворила таблетку в стакане воды – на случай, если нужно будет обрабатывать рану. Поразмыслив, добавила вторую таблетку – все равно выдохлась, от двух хоть какой-то толк будет. Отрезала ломтик сырого мяса, поднялась наверх, оставила его на другом краю потолочной балки, сама затаилась за сундуком. Когда сова, ступая неуклюжим приставным шагом, подобралась к мясу, Мануш незаметно выбралась из укрытия, накинула на нее платок, сгребла в объятия. Быстро ощупав и удостоверившись, что все в порядке, выпустила птицу, но перед тем, как это сделать, снова спряталась за сундук – важно было, чтобы сова не догадалась, кто ее схватил. Сова вспорхнула на балку, возмущенно покрутила головой, выискивая обидчика, и, не найдя никого, снова притихла. Дождавшись, когда гроза уймется, улетела, так и не притронувшись к мясу. С того дня она часто прилетала – перегодить непогоду. Мануш, заприметив потемневший подол неба, спешно поднималась на чердак, распахивала обе створки окна и оставляла на видном месте угощение – сырые куриные потроха или горсточку фарша. Сова улетала сразу после того, как погода утихомиривалась, к угощению притрагивалась редко, чем, наверное, и подкупала Мануш – превыше всех человеческих, да и звериных качеств она ценила чувство собственного достоинства. Судя по ее нецеремонному обращению с другими животными, единственным существом, у кого она это самоуважение приметила, была сова.

Цолак знал и любил мать разной: шумной, молчаливой, склочной, заплаканной, смешливой, мелочной, щедрой. С возрастом отрицательные ее качества постепенно загораживали положительные, она цепенела душой и стала равнодушна ко всему – к миру, к людям, к жизни. Только с детьми и внуками по-прежнему была ласкова, испытывая к ним чувство безграничной привязанности и нежности. Они отвечали ей тем же.

Ежась от холода, Цолак облился ледяной водой, растерся досуха полотенцем, с удовлетворением ощущая, как благостное тепло распространяется по телу. Натянул свежую рубашку, вытащил из обувного ящика кожаные ботинки, которые берег и носил крайне редко, по особым случаям. Предупредил мать, что скоро выходить. Она хотела было спросить, куда он собрался, но сразу же вспомнила и поспешно задвигалась по кухне, накрывая стол к завтраку. Сегодня была годовщина смерти старика-беженца, прадеда приемной дочери Алексана. Когда он умер, Цолак настаивал на том, чтобы самому оплатить похороны, но Алексан не согласился. Заплатили вскладчину, строго следя, чтобы расходы распределились поровну. Наведывались на могилу тоже вместе – каждую годовщину. О потасовке, случившейся много лет назад, не вспоминали, да и чего вспоминать – была и прошла. «Жизнь слишком коротка, чтобы помнить обиды, отсекай лишнее и живи, не оглядываясь», – часто вспоминал слова отца Цолак. Он старался всегда следовать им.

Отец был удивительным человеком – добрым, мягким, отзывчивым. Животные, чувствуя это, давались ему на лечение безбоязненно. Люди шутили, что Мушеганц Арамаис врачует колдовством, иначе как объяснить, что у других ветеринаров животные долго не поправляются, а у него, хоть он и пользуется теми же лекарствами, на второй день уже здоровы. «Сердцем надо лечить, какой толк от рук, если не любишь дело, которым занимаешься?» – не уставал объяснять отец.

Пока Цолак завтракал, подбирая горбушкой остатки глазуньи, мать сидела напротив и курила, стряхивая пепел в треснувшее старое блюдце.

– Поела бы сначала, – ее же словами упрекнул ее Цолак. Она рассеянно улыбнулась, махнула рукой – потом.

Проводив сына, она поднялась на чердак, чтобы видеть, как он идет, прихрамывая, задирая плечо и беспомощно отводя в сторону локоть каждый раз, когда наступает на покалеченную ногу. Старое драповое пальто, обтертое на рукавах и вороте, беспомощно болталось на нем, собираясь складками на плечах, путалось полами в коленях, мешало ступать. Мануш горько вздохнула, вспомнив, что когда-то оно с трудом на нем сходилось.

Из чердачного окна Берд был как на ладони. Через три дома двор Алексана, скоро Цолак подойдет к калитке, позовет его, тот сразу же откликнется, и дальше они пойдут вместе – Алексан станет что-то рассказывать, размахивая здоровой правой рукой, левую, слабо действующую, по привычке будет прижимать к боку, а Цолак, соглашаясь с ним, будет мелко кивать и ступать, прихрамывая и задирая плечо. Они пройдут вдоль забора Азинанц Тиграна, старшая его дочь, Агапи, уже сидит под облетевшим тутовым деревом, ждет вечера, чтобы выйти на свою неизменную прогулку; Алексан с Цолаком остановятся, чтобы поздороваются с ней через частокол, она не ответит, но улыбнется им своей ясной улыбкой, и они продолжат путь, ублаготворенные тем, что этот мир еще не совсем безнадежен, если его согревает улыбкой старшая дочь Азинанц Тиграна.

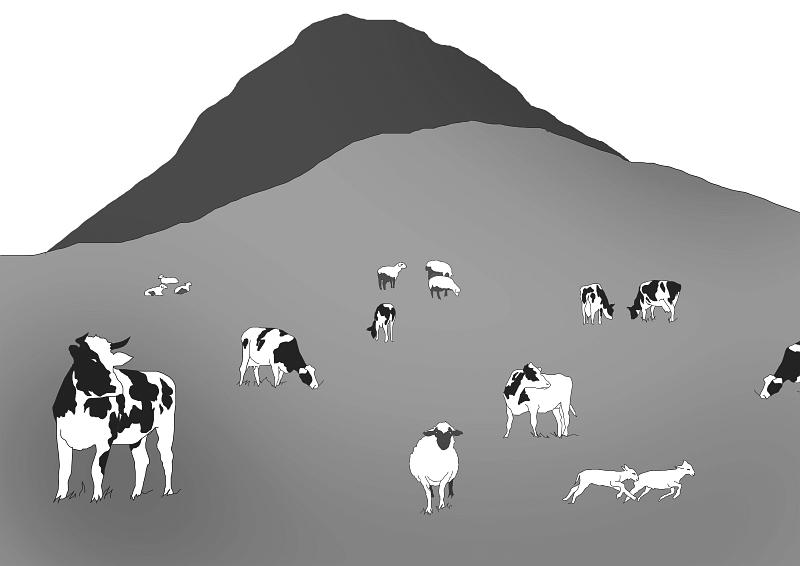

Дойдя до развилки, они постоят немного, вглядываясь в голубые вершины дальнего перевала, потом повернут направо и уйдут вверх, в сторону кладбища. В ожидании их возвращения Мануш будет вспоминать, как по той же дороге промозглым февральским утром уходило в даль исхудалое стадо. В блокаду, когда животным совсем нечего стало есть, отчаявшиеся хозяева привели их к покойному мужу – не закалывать же, Арамаис-джан, уж ты-то что-нибудь придумаешь, может, хоть какими-то лекарствами поможешь им продержаться до весны. «Какими лекарствами?» – беспомощно развел руками муж. Мануш тогда плакала и молила его не уводить стадо через обстреливаемую дорогу в соседний район, к молоканам, которые, возможно, смогли бы его прокормить, но муж не уступил ее мольбам – поведу, и все, не станут ведь меня убивать, видят же, что безоружный и животных перегоняю! Цолак пошел тогда с отцом, хоть тот ругался и противился, но не отпускать же было его одного! В тот день Мануш стояла, вцепившись в раму чердачного окна озябшими пальцами, и безотрывно смотрела, как стадо, сопровождаемое двумя пастушьими собаками, уходило к перевалу. Она видела, как внезапно начался обстрел, как первым, скошенный пулей, упал сын, а следом за ним и муж, как животные почему-то не стали разбегаться, а обступили тела мужчин и смиренно ждали, когда их убьют, и их убили – до последней горестно мычащей коровы и жалобно плачущей овцы. Мануш простояла у чердачного окна до рассвета, вглядываясь воспаленными от слез глазами в ледяную ночь, и только к рассвету, различив сквозь проясняющуюся тьму, что тела мужа и сына исчезли, выдохнула с облегчением. Значит, они живы и сумели отползти в безопасное место, понадеялась она. Но добраться до них не было никакой возможности – убитое животное тоже пригодно в пищу, потому подступы к тому месту, где лежало поваленное стадо, непрестанно обстреливали. Утром выглянуло не по-зимнему жаркое, горячечное солнце, растопило снег, подернуло перевал влажной, душной хмарью, и только к вечеру следующего дня вернулся мороз, загустил влагу в непроглядный туман, закрыв полностью обзор и наконец-то угомонив стрельбу. Туман дал возможность крохотному отряду Алексана выбраться туда. Когда Цолака доставили в больницу, руки его были черны от земли, ногти обломались и истекали кровью, раздробленная вспухшая нога еле держалась на нескольких клочках сухожилий и мышц. В беспамятном бреду он непрестанно рассказывал, как оттаскивал в овраг тело отца, как ждал помощи и, понимая, что ее не будет, рыл ему могилу, но мерзлая земля не поддавалась, потому он только и смог, что присыпать ему лицо и грудь, а вот ноги так и остались непогребенными, как бы их не обглодали шакалы, бредил он и порывался вернуться, чтобы дохоронить отца.

Много позже, придя уже в себя, он ничего больше не рассказывал, молчал и маялся от бессонницы – разучился спать. К мясу никогда больше не притрагивался – навсегда запомнил зловоние, исходившее от гниющего под необъяснимо жарким зимним солнцем мертвого стада.

Дождавшись, когда Алексан с Цолаком появятся на развилке дорог, Мануш, охая от боли в ноющих суставах, спешила по чердачной лестнице вниз – заниматься домашними делами. Цолак так и не признался другу, что капкан на участке поставил не он, и матери запретил говорить об этом – я мужчина, мне и отвечать. Мануш поплакала, но смирилась, если сыну угодно на этом свете держать за нее ответ, то и пусть, все одно на том свете делать это ей.

«Жизнь слишком коротка, чтобы помнить обиды, – любил повторять покойный муж. – Отсекай лишнее и живи, не оглядываясь». Цолак так и делал, а вот она не смогла. Не захотела. Цепенела душой, черствела сердцем. Не простила мужу того, что он, не послушавшись ее, ушел на добровольную смерть. «Разве твое глупое безрассудство стоило моего одиночества и слез?» – спрашивала Мануш, перебирая в памяти невыносимые годы, когда без помощи Цолака, тяжело и долго возвращавшегося к жизни, она вынуждена была одна поднимать младших детей. «Разве это стоило здоровья нашего сына?» – терзалась она вопросом, ответ на который ей так и не суждено было получить.