III. То, что было потом

И вот я пошел дальше, предоставив времени свободно нести, с трудом тащить или силой волочить меня за собой. Теперь, когда первая юность моя миновала, я обзавелся бесполезным багажом, призрачным сподручным, толку от которого было не больше, чем от старого школьного галстука. Я говорю об опыте. Той валюте, которая всегда в цене. Чья кривая неуклонно ползет вверх на бирже общественных ценностей. Да, опыт сглаживает острые углы желаний, снижает полет надежды, зато он успокаивает. Опыт утешает, обращая жизненные пароксизмы в жидкий бежевый овал.

Я стал больше думать об отпущенном мне времени. Я вывел формулу, согласно которой прошлое (х) увеличивает свою площадь в той же прогрессии, в которой будущее (у) эту же площадь теряет. Я был весьма горд этим открытием. Я уверен, что мой бюст занял почетное место в воображаемой анфиладе выдающихся котов-первооткрывателей.

Да, субстанция времени неопределима и не… Не могу придумать, что она еще не. Пусть будет непознаваема. Да, непознаваема. Утверждение банально, но от этого не менее справедливо.

Жизнь моя мерно наполнялась событиями и воспоминаниями. Я оглядывался назад и замечал, что позади меня уже выстроился целый городок. Иногда я даже путал, что за чем следовало. Мы рассматриваем прошлое в сломанную подзорную трубу: то, что близко, видится совсем далеко, а то, что уже было скрыто за горизонтом, наоборот, предстает на расстоянии короткого прыжка. Что-то я помнил, что-то нет. Мимо меня, словно вещи на багажной ленте, медленно проплывали люди. У кого-то я задерживался, от кого-то убегал сразу. Их лица, фигуры были выполнены в смешанной технике. Одежда, привычки и, главное, голос были нарисованы красками, выпукло и искусно, а лица, волосы были едва проведены карандашом. Их я не помнил. Но все-таки было что-то, что я буду помнить всю жизнь, — руки.

Да, я помню руки каждого. И правые, и левые. Память моя охватывает расстояние от кончиков пальцев до изгибов локтей, дальше все мешается. Руки, пахнувшие несчастливостью, теплые руки старых женщин, отказывающихся мириться с одиночеством, на которое они обречены. Детские руки, не знающие опыта, времени, — эти были особенно грубы со мной. Для них я был придатком к той навязчивой нежности и приторной заботе, которыми они были окружены в их начальной поре. В противоположность им руки сильных здоровых мужчин на поверку оказывались гораздо обходительнее со мной. Потому что я был тем, чего они были лишены. Эти рабочие, охранники, полицейские, нищие и бродяги кормили меня на убой. Они узнавали во мне себя. Тех себя, какими они оставались внутри, но какими им было строго-настрого запрещено оставаться во взрослой жизни. Эти мужчины бунтовали. Они не выдерживали ответственности и долга, которыми были отягчены по праву чьего-то жребия, но им приходилось играть согласно правилам. Им приходилось до конца исполнять свои обязанности. Они тащили за собой глухой рояль величиной с пятиэтажный дом, набитый неудачами, неизрасходованной силой, обидами и злобой. Поэтому со мной они были особенно добры.

Судьба, если можно так выразиться, была ко мне благосклонна. Говорю «благосклонна», потому что мне было с чем ее сравнить. Многие другие жили гораздо хуже меня. Привитый и кастрированный, я практически был лишен риска заразиться смертельными вирусами. Желание, что раньше изводило меня круглыми сутками, что мучило сжатой до предела пружиной, теперь не доставляло мне хлопот. На женщин я смотрел, как эстет смотрит на искусный натюрморт: с любопытством, вниманием, но безо всякого желания нарисованное съесть.

Некоторые мои знакомые уходили. Про это тоже надо рассказать. Например, был у меня один товарищ, Гарри. Мы познакомились как-то весной. Договорились охотиться вместе. А голубей Гарри ловил как надо. Он прыгал, я оглушал и потом общипывал птицу. Гарри все время чему-то улыбался, и еще он умел смешно косить глазами. Потом он подхватил какую-то инфекцию. У него весь нос как будто стерся. Глаза стали гноиться. Казалось, уши вот-вот оторвутся. В общем, выглядел Гарри неважно. Но продолжал улыбаться. Самому хреново, а он улыбается. Уже зубов не осталось, а он улыбается.

Я заглянул к нему как-то утром в подвал — Гарри жил под рюмочной «Второе дыхание». Вы знаете, где это. Он лежит, хрипит. Потом приподнялся и сказал:

— Савва, я, наверное, дома сегодня останусь. А ты перестань ко мне ходить. Не надо, — говорит это, а сам улыбается.

— Приятель, тебе… доктор нужен.

— Не нужен мне доктор. И не ходи ко мне.

— Я привитый.

— Тем более. Что тебе на меня смотреть? Уходи.

Я ушел. Но через три дня вернулся с голубиным крылом. Хотел проведать его, покормить. Но лучше бы не приходил. Гарри не стало. И последствия его кончины разили в нос чувствительно. Это было ужасно. Но я все-таки оставил ему крыло. Не знаю зачем. Может, оно ему там, где-нибудь, пригодится. Но потом я подумал, что где бы он ни был, с одним крылом ему там точно делать нечего. Поэтому я поймал еще одного голубя и вернулся в подвал со вторым крылом. Но Гарри там уже не оказалось. Хотя запах еще стоял. Должно быть, посетители «Второго дыхания» этажом выше стали шмыгать носами, нервничать, и хозяин убрал тело моего друга. Вот. Гарри уже давно нет, а я его часто вспоминаю. Представляю, как он с голубиными крыльями по бокам улыбается своим новым приятелям, смешит их, кося глазами. Тоже, наверное, меня вспоминает. Хотя вряд ли.

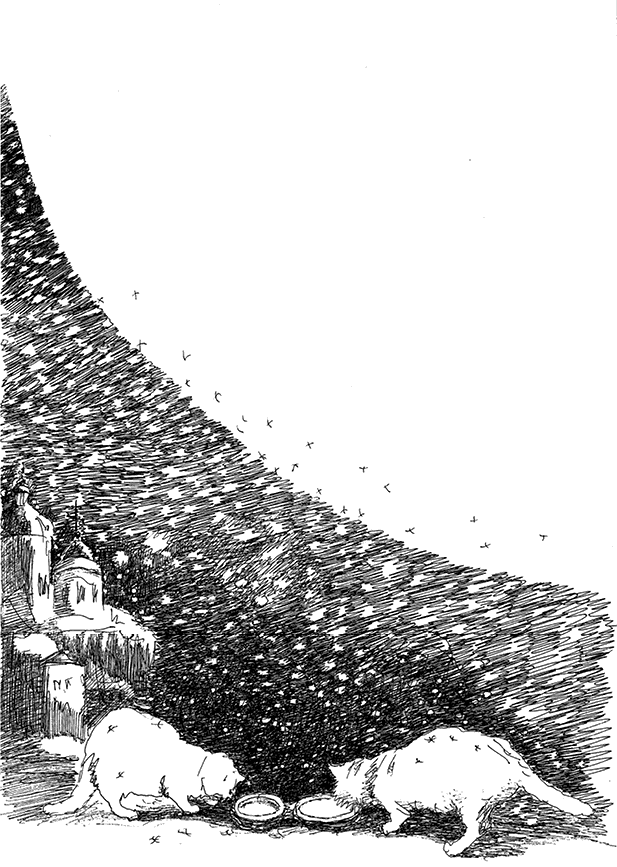

Еще меня как-то занесло на Большую Полянку. Был декабрь. Шел снег. Перезвон с колокольни Григория Неокесарийского разливался по переулкам. Снег усиливался и скоро перерос в буран. Небо заволокло. Дальше десяти метров ничего не было видно. Я покрывался снегом. Силы покидали меня, и я готовился к худшему. Я так замерз, что не мог пошевелиться. Я был похож на керамическую статуэтку. Потом меня кто-то взял и понес.

Моя новая хозяйка меня отпоила, откормила и назвала Каем. Она снимала жилье в большом многоэтажном доме на Большой Полянке, и звали ее Галей. Молодость догорала в ее окнах прощальными всполохами. Всю жизнь за ней по пятам следовал страх лишнего веса (страх, добавлю, обоснованный). Она увлекалась йогой, здоровым питанием и сноубордингом. В квартире уже проживал попугай Игги. Принял он меня, скажем прямо, неважно. Игги жил в клетке и с утра до вечера вращался, как безумный, на жердочке, кривил на меня один глаз и без конца повторял, что я придурок. Впрочем, придурками он называл и хозяйку, и даже себя самого. Мои попытки заговорить с ним, установить хоть какой-то контакт окончились неудачей. Игги был никудышный собеседник. Атмосфера в доме царила нездоровая, угнетающая.

Зато меня отвезли в ветклинику и сделали новые прививки. Мой старый приятель Игорь Валентинович спустил очки на кончик носа, выпятил нижнюю губу и сказал: «Хм. Кажется, этого кота я уже где-то видел». Да, мне сделали прививки. Кроме того, хозяйка приобрела для меня шлейку и стала выводить на прогулку. Я не обижался, потому что это было лучше, чем оставаться дома. Потом она стала брать меня на работу.

Мы спускались в метро. В вагоне было тесно. Сонные души досматривали сериалы, уложив планшеты на спины и плечи соседей. Моя хозяйка взбалтывала жидковатую муть в бутылочке из-под минералки и выпивала ее залпом. Это был ее утренний детокс. Старушка в углу читала шепотом псалтырь по убранному в расписной оклад айпаду. Ретиноевый отсвет сообщал ее лицу что-то нездешнее, византийское. Мы выходили из вагона. Протолкавшись сквозь толпу со мною на руках, Галя наконец вступала на эскалатор, оглядывала темную толчею позади, частью которой мы с ней только что были. Я следил, как нарастает и удаляется свет от плафона к плафону. Пролет посередине закрыт на ремонт. Под сводом шипит голос смотрительницы: «Не задерживаемся слева, проходим» — с характерным акцентом. Медленно крутятся жернова лестничного механизма, скрипят зубцы, стонут шестеренки. Из недр доносится нестройный бой молотков, нытье болгарки, клацанье цепи и ругань. Люди трутся друг о друга взглядами. Ненавидят ход вещей. Их головы набиты рваными облаками, ошметками надежд, материнскими наказами и всей той мутью из телевидения, интернета и компьютерных игр, которая подменяет им память и которая помогает им бороться с самими собой. Единственная их пища и сила — страхи. Страх в каждом из них. Страх быть собой, страх не соответствовать навязываемым призракам, страх оставаться одному. В глотке каждого стынет тихий вопль.

Хозяйка моя работала в салоне красоты на Мясницкой. Мне отвели место у витрины. Работницы шлифовали и лакировали ногти, умащивали кисти и ступни, делали какие-то шипящие прижигания, отчего на весь салон распространялся запах паленой кожи. Клиентки представляли собой разновидность престарелых девушек с сильно отредактированным замыслом Господа на лице. Определить их возраст было трудно — где-то между двадцатью и пятьюдесятью. Они были холодны и надменны. Губы их были непомерно раздуты, словно их укусила оса, слишком узкие носы лихо задраны кверху, а злые глаза оттянуты к вискам. Казалось, что лица их застегнуты на затылке, и если случайно коснуться секретной прищепки, то маска сорвется и с треском закружится по салону, как воздушный шарик.

Мне нравилось проводить там время. В тазике плавали розовые лепестки, на стенах прыгали блики от зеркал и инструментов, которые я, разумеется, норовил поймать. Болезненные выкрики и постанывания клиенток ласкали мой слух: легкий безвредный садизм умиротворяет. Но у одной из важных клиенток открылась аллергия на котов. Крылья ее носа брезгливо вздымались, губы ядовито кривились, глаза презрительно щурились. В общем, меня скоро выпроводили из салона.

Я вернулся на Большую Полянку и был вынужден проводить целые дни в компании Игги. Это было невыносимо. Попугай окончательно спятил. С утра до вечера он любовался на себя в зеркальце и только в продолжение этих нарциссических сеансов сохранял молчание. В остальное время Игги на все лады обзывал придурками целый мир. Но это бы еще с полбеды. Чтобы скрасить нам часы до своего возвращения, хозяйка придумала оставлять включенным радио «Орфей». Клянусь, это было ошибкой. Да, я люблю классическую музыку, но Игги… Он решил, что он певец. Нет беды в том, что кто-то не обременен талантом. Во сто крат хуже, когда этот кто-то совершенно не отдает себе в том отчета. Пока радио моросило Шопеном или Шуманом, попугай еще помалкивал, но чуть только раздавались первые такты какой-нибудь арии, он начинал что было мочи выть и кричать. Он твердо положил стать певцом и был в своем решении непреклонен. Прерывался он только на короткие выпуски новостей, но потом снова возвращался к своим занятиям с утроенной силой. О, как же часто бесталанность и трудолюбие шествуют под руку!

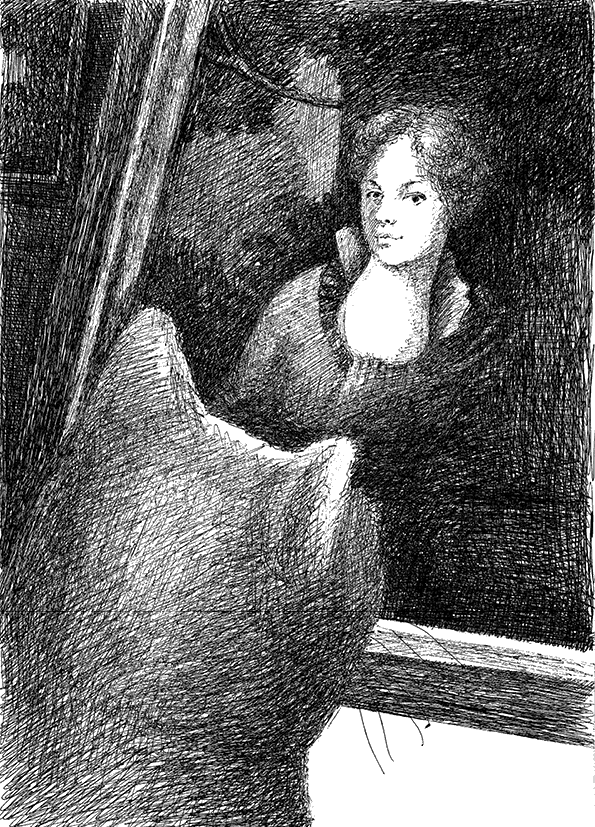

На помощь всем нам пришла, как ни странно, соседка сверху, милая старушка, оплакивающая более сорока лет безвременную кончину своего супруга. Может быть, «пришла» — не самое удачное слово. Дело в том, что горе приковало ее к постели, она почти не двигалась, и единственной отрадой для нее остался городской пейзаж за окном и эпопея Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». За старушкой ухаживала некая студентка ГИТИСа. Она заходила к ней каждый день в перерывах между занятиями, помогала по квартире и читала вслух роман. Студентку угощали бесплатным обедом и одаривали пару раз в месяц каким-нибудь украшением времен старушечьей молодости. В ход шли янтарные сережки, бирюзовые браслеты и броши, расписанные в палехской технике. Студентка смыкала тяжелые лиловые шторы, увеличивала мощность искусственного камина в углу комнаты и садилась с ногами в кресло. Она приступала к чтению глубоким чувственным контральто. Пыхтел камин, колыхались оранжевые бумажные лоскутки, имитирующие пламя, и ах как весело потрескивали локоны студентки, которые та накручивала на пальцы, с великим трудом усваивая перипетии бесконечного романа.

Ленивое течение книги, совершая редкие изгибы и колена, приблизилось к середине, когда снизу все отчетливее стали доноситься вопли Игги. Поначалу это в каком-то смысле только дополняло сумрачный литературный уют квартиры. Но затем студентка стала все чаще сбиваться, хмурить брови и нервно мусолить на груди подаренный кулончик. Наконец она не выдержала, захлопнула книгу и сказала всем и никому: «Это непрофессионально».

— Ma chère, постарайтесь не отвлекаться, — ответила старушка, вперив неподвижный взгляд в потолок. — Ведь внимание — изумруд в сокровищнице любого артиста.

Студентка собралась и продолжила. Но продолжил и попугай. Фразы рассыпались в слова, слова в буквы, и те плавали в полумгле комнаты, как мучной алфавит в супе. Поиски утраченного времени были обречены на провал.

Вечером нашу хозяйку вызвали на разговор. Кроме старушки, унять попугая потребовали жители соседних трех квартир: слева, справа и снизу соответственно. Хозяйка стала накрывать клетку тряпкой. Но Игги воспринял это как следующий уровень обучения вокальному мастерству, так сказать, «ночной этап».

В конце концов я не совладал с собой. Однажды по радио звучало L’amoroso. Я весь обратился в слух и лег на спину, чтобы лучше воспринять каждую ноту любимого allegro. Игги, словно догадавшись, как дорого мне это allegro, завопил так мерзко, что я прыгнул на стол, сорвал с клетки покрывало и твердо произнес: «Хватит». Попугай подогнул ногу и злобно уставился на меня. Я уже повернул назад, как Игги закричал что было мочи: «Придурок, придурок, придурок». И тогда я сбросил клетку на пол, отворил дверцу и в два счета придушил глупую птицу. Я смотрел, как летают по комнате разноцветные перья, и, клянусь, не испытывал ни малейших угрызений совести.

Оставаться в этом доме я больше не мог. Вечером хозяйка вернулась с работы, отворила входную дверь и привычным движением преградила мне путь к побегу. Но я перепрыгнул через ее ногу и бросился вниз по лестничным маршам. И Галя меня не догнала.

Я встречал много смертей. Вмерзших в пруд уток. Отравленных крыс. Голубей, потерявших управление на большой высоте и разбившихся о мостовую (этих я незамедлительно разделывал и съедал). Каждый раз я вспоминал похоронную бригаду кротов с Шелапутинского. Один раз я даже видел мертвого человека. То был нищий, который уснул в сквере на Болотной площади. Эта площадь в ту морозную зиму почему-то пользовалась особой популярностью среди москвичей. Они стекались к ней широкими бурными реками. К лацканам их пальто были приколоты белые ленточки, в озябших руках они держали знамена, плакаты, термосы с горячим чаем, фляжки с коньяком. С выстроенных трибун к огромной толпе, наводнившей площадь, по очереди обращались какие-то люди. Несмотря на мороз, они выступали без шапок, говорили много, охотно, и лица их были окутаны паром, который источали их посиневшие рты. Хлопки ладоней друг о друга помогали митингующим согреться, поэтому аплодисменты не смолкали ни на минуту. Что бы ни говорил выступавший, толпа хлопала и хлопала. А в это же время в конце сквера, за периметром ограждений, оцеплений и всего прочего, двое полицейских пытались разбудить нищего на скамейке. На голову его поверх шапки был надет пакет — должно быть, ночью он так пытался согреть голову, ноги обуты в ботинки с меховой оторочкой. Ботинки были модные, явно недешевые. Их, я уверен, он успел вырвать в церкви на раздаче вспомоществований от прихожан. Одной скрюченной рукой он будто пытался за что-то ухватиться, другая была убрана по-диктаторски за борт пальто, с выставленным наружу большим пальцем. Он не отвечал на вялые толчки полицейских. Те еще издали поняли, что все напрасно. У замерзших ног нищего лежала припорошенная снегом бутылка и несколько мешков бог знает с чем. Вот, собственно, и весь итог его земного присутствия.

По скверу дробным эхом разносились слова ораторов. В небе жужжал какой-то летательный аппарат. Суровый ветер зловеще бряцал гроздьями замков, замчонков и замочищ на Лужковом мосту, которые развесили влюбленные москвичи как символы крепости их чувств. Тысячи ног со скрипом переминались на снегу. Нищего еле смогли уложить на носилки. Его тело не распрямлялось, сохраняя сидячую позу, потом все-таки поддалось усилиям полицейских. Никто не обращал внимания на замерзшего, если не считать странной бронзовой группы поодаль. Осел во фраке, толстый божок верхом на винной бочке, тощий лакей, услужливо протягивающий прохожему шприц. Похотливая девица с глубоким декольте и головой жабы. Носорог-садист. Еще кто-то… Не знаю, какой был смысл в этих скульптурах. Что-то недоброе, страшное и завораживающее. Я еще подумал, что нищий, наверное, так и уснул от ужаса, рассматривая полночи этих страшилищ. Представляю эту ночь: рога, плечи, орудия пыток, странные наряды, обвисшие мышцы, животы. Цепная ограда вокруг статуй, ступеньки. Все покрыто сиреневым снегом. Не видно звезд, не видно луны. Нищий не мог ни убежать, ни отвернуться от этих монстров. Так и замерз. Кто теперь скажет, как это случилось на самом деле?

А я был молод, и я был здоров. Я наслаждался бездельем. Дни напролет я созерцал людей и улицы. Я шатался по городу от Басманной до Полянки и обратно. Я изучил каждую подворотню, каждую арку и проулок. Я завел знакомство с некоторыми прайдами, бронируя себе место на тот случай, если зима выдастся чересчур морозной и голодной.

Я разучил сложную геометрию помеченных территорий. Запах безошибочно сообщал мне о свирепости здешних котов, их привычках, возрасте, повадках; феромоны даже могли предупредить меня о характере побоев, которые мне будут нанесены, если я переступлю границу. Такие районы я обходил стороной.

Порой я был жесток. Меня забирали в дом, но я убегал. Да, убегал. Потому что мне было скучно. Я знал, что меня любили, что я был нужен, однако не сильно дорожил этим преимуществом. Но одно лишь знание того, что где-то тебя ждут, облегчало мои дни, давало свободу. Однажды я встретил свою хозяйку с Большой Полянки. Она наклеивала на столб объявление о моей пропаже. Слезы стекали по ее щекам, сигарета была неловко зажата в губах как-то кверху, клей-карандаш, которым она неумело орудовала, ломался и крошился. Я подошел и уселся прямо рядом с ней. Горе ослепляет. Она не заметила меня и пошла к следующему столбу. А объявление, провисев всего несколько минут, мягко оторвалось и улетело прочь. Конечно, в этот момент я не мог не вспомнить о своем старом приятеле, расклейщике рекламы милостью божией Мите Пляскине. Уж он-то справился бы с этой задачей куда как лучше.

Думал ли я о доме? Вспоминал ли мамочку, сестер, родную коробку? Каждый день, каждый день. Хотел ли вернуться? Нет. Для того еще не пришло время. Я, если позволите, еще не нагулял свой экзистенциальный аппетит. Не успел соскучиться. Я хотел вернуться в Шелапутинский, как испанский галеон возвращается в родной порт, груженный золотом, специями и рабами. Люди уходят в армию, коты уходят в город. Таков ход вещей. Я ждал.

Я не голодал. Я умел охотиться, но предпочитал, чтобы еда сама искала дорогу в мою пасть. Довольно быстро я научился получать свое. Для этого требовалось немного: сесть у входа в ресторан, бар, забегаловку, сделать широкие глаза и тихо-тихо пищать, так чтобы сам себя едва слышал. Это действовало безотказно. У людей есть удивительное свойство, я не встречал такого больше ни у кого. Они готовы отдать последнюю горбушку страждущему котенку, но с легким сердцем забьют бейсбольной битой водителя, не уступившего им дорогу.

Чтобы мириться с самими собой, люди придумали множество уловок. Например, развлечения. Гуляя вечерами по Маросейке, я наблюдал за горожанами. Мужчины и женщины шатались неприкаянными сонмами по округе. Они убеждали самих себя, что им очень весело живется. Они штопали Маросейку от бара к бару, приводя себя в состояние, когда ничтожность собственного существования заглушается скоротечной эйфорией. Страхи дня отступали, ужасы новостей теряли свою остроту. Каждое свое перемещение люди подтверждали снимком на телефон и тут же выкладывали его в интернет, чтобы собрать скудный оброк внимания к себе и хоть на время прикрыть свою ужасающую внутреннюю наготу. Они неслись по улице, сшибая по пути таких же пьяных, бегущих в противоположную сторону, чтобы успеть купить алкоголь до одиннадцати часов. Они изо всех сил пытались ухватиться за время. Доказать себе, что они в эпицентре жизни, что они лучше, моложе, сильнее. Что они знают эту жизнь до конца, что они приспособлены к ней лучше других. Да, по существу, люди соревнуются между собой: у кого качественнее тот клей, которым они прикреплены к этой жизни. Груз их непомерен, страдания текут полноводной рекой под коркой тонкого льда. Подобно отравленному организму, людям нужно извергать из себя хотя бы раз в неделю всю накопленную скверну: новости, обиды, неудачи и страхи (страхов больше всего). И город помогает им. Не чувствуя вкуса, не вдаваясь в подробности состава и ингредиентов, не распознавая год и местность урожая, люди вбирают, всасывают, вынюхивают и вдыхают в себя без разбора предложенные угощения. Кто-то довольствуется дракой на углу: выбивает кулаком по морде неприятеля свой сакральный ритм, сводит дебет с кредитом в книге учета жизненных происшествий. Другие очищаются, горланя песни в кафе Imagine. Я часто наблюдал через низкие окошки, как безумствует толпа в этом маленьком жарком заведении. Да Антонио Вивальди в ужасе заткнул бы уши завитушками своего парика, если бы услышал пару тактов той музыки, которая гремела в Imagine. Но что-то в ней все-таки было, что-то было. Эти люди ненавидели тишину и расправлялись с ней мастерски. Да, они знали толк в убийстве молчания. Особенно мне нравился высокий немолодой брюнет с длинными бакенбардами, в кожаном пиджаке и с коричневой гитарой. Он тут был вроде как за главного. С ним часто пел какой-то рыжий парень, и еще был другой, лысый, поменьше, с контрабасом. Пару раз, когда музыканты играли особенно забойные песни, я даже пожалел, что я не человек и не могу вот так, запросто, войти в кафе и попрыгать у сцены вместе с остальными.

По ночам люди выглядят странно. Юноши пьют, чтобы быть старше. Взрослые мужчины, наоборот, напиваются, чтобы сбросить десяток лет. И то и другое у них получается неважно. Про женщин и говорить не стоит. Их поведение диктует какой-то загадочный двойник, который под алкоголем выталкивает капитана корабля из рубки, запирается на засов и выкручивает штурвал как бог на душу положит, пока судно не разобьется на полном ходу о скалы. В общем, у людей полный разлад с чувством времени.

Однажды я отдыхал на скамейке в начале Покровского бульвара. Где-то в отдалении ругалась пара. Мужчина глухо матерился, ему отвечал женский визг. Потом мужчина ударил собеседницу и быстрыми шагами ушел прочь. Девушка направилась в противоположную сторону. Она громко плакала и делала глотки из стакана с кофе, который сжимала обеими руками. Увидев меня, она остановилась, посмотрела по сторонам, закусила губу и выплеснула весь кофе на меня.

Говорят, кофе пьют, чтобы взбодриться. Клянусь, ничто и никогда не бодрило меня так, как этот отменный крепкий кофе с тенистых склонов Кении. И аромат этот преследовал меня еще добрых три недели. Я взвился на два метра и понесся по округе. Я обежал Хохловку, Солянку, Трехсвятительский и успокоился только в тихой сырой низине, у дома, где, по преданию, появился на свет композитор Скрябин. К счастью, погода была прохладная, кипяток не успел ошпарить мне шкуру. К тому же незадолго до того у меня закончилась линька. Новая шерсть сработала дополнительной защитой.

Да, было то и было это. Был голод и морозы. Было умеренное насилие и безграничная ласка. В целом удача была на моей стороне. Несмотря на насущные труды, я оставлял себе время на размышления, что, согласитесь, в моих диких условиях большая роскошь. Я думал, вычесывая блох. Я думал, вращаясь по и против часовой стрелки за хвостом. Я думал, греясь на колесе под крылом автомобиля. Я думал, когда незнакомка оказывала мне знаки внимания. Я думал, улепетывая от своры оголтелых собак. Я думал, когда ел, спал и справлял нужду. Думы преследовали меня, как настырные нищие. И они не отступали, покуда я не награждал их медяком. Но мои размышления никогда не принимали твердую форму. Нет, их нельзя было забрать с собой, как сувенирчик, чтобы любоваться им на досуге или передарить на юбилей не самому близкому другу.

Как-то я прогуливался по Ордынке. В рыбном ресторане «Пуазон» у меня есть знакомый официант. Время от времени он угощал меня плавником или головой карпа. Я остановился у огромной витрины и стал ждать, не вынесет ли он мне на этот раз чего-нибудь вкусного. Сквозь стекло я видел зал ресторана. Белый мрамор, красная бархатная драпировка с золотой тесьмой. Фикусы по углам. Под потолком зрела хрустальная люстра. У входа — почтенная дама с арфой. Посреди зала разбит фонтан, в котором теснились красно-желтые карпы, терпеливо ожидавшие своей очереди быть выловленными сухопарым длиннющим официантом Жорой (собственно, моим знакомым). С брезгливым выражением лица он погружал в фонтан сачок, с которым и сам был удивительно схож. Волосы его были расправлены на блестящий пробор, под носом карикатурные усики а-ля «мерзавчик». Жора бесстрастно водил сачком, предоставляя рыбам право самим выбирать, чей настал черед отправляться на кухню. Рыбы демонстрировали удивительное равнодушие. Они не клянчили ни минуты отсрочки. Осознав раз и навсегда свою участь, они больше не дорожили лишними мгновениями жизни. Наоборот, они весьма охотно забирались в сачок. Карпы были родом из Японии, и в их поведении было что-то самурайское, сугубо национальное, древнее.

Так вот, я стоял и наблюдал за этой возней, как вдруг свет померк, день накрыла ночь. Я оказался в черном мешке, и меня куда-то несли. Меня похитили, лишили воли. Возможно, меня собирались разлучить с жизнью. Я пожалел, что не появился на свет японским карпом, который встретил бы свою кончину мужественно.

Те, кто меня поймал, были немногословны. По дороге они говорили только про футбол и политику. Будничность и привычность, с какой они меня поймали, мне отнюдь не понравились. Это свидетельствовало об их опыте в подобном обращении с котами. Скорее всего, я был обречен. Я попал под программу «Чистая улица». Это означало, что я подлежу так называемой гуманной эвтаназии.

Но судьба распорядилась иначе. Шли мы недолго. Меня занесли в какое-то помещение. Долго поднимались и опускались по лестницам. Наконец вывалили из мешка.

Я оказался в небольшой комнате. Все стены были заняты репродукциями и парадными фотографиями. Тут и там белели бюсты известных художников и меценатов. Между прочим, на одной фотографии я признал своего тезку — купца Морозова. Перед собой я увидел женщину. Ее волосы были собраны в пучок, она носила широкие тонированные очки, была одета в клетчатую юбку в пол и болотную водолазку. Женщина натянула больничные перчатки и повязала на лицо марлевую маску. Потом внимательно меня осмотрела, проверила рефлексы. Заглянула в уши и пасть. Проверила паховую область. Одобрительно кивнула тем двум, что меня принесли. Затем меня подвергли дезинфекции и тщательно вымыли. И так, без предварительной консультации и испытательного срока, я стал работником Государственной Третьяковской галереи.

Ситуация была следующая: в Третьяковке завелись крысы. Поначалу пробовали справиться подручными средствами: швабрами, мышеловками и приманками. Безрезультатно. Затем вызвали бригаду из санэпидстанции. Люди в блестящих костюмах, валко пошатываясь и тяжело дыша в стеклянных шлемах, обработали каким-то едким распылителем каждый сантиметр музея. Крысы исчезли. Но вместе с крысами с некоторых картин исчезли облака, деревья, фрукты, ордена, а кое-где и целые гусарские эскадроны. Все эти живописные фрагменты пропали навсегда, а вот крысы вернулись. Закаленные боями, хорошо подготовленные и злые. Тогда в музее решили прибегнуть к старому испытанному средству — то есть к котам. Сформировали ударный батальон по борьбе с грызунами. Да, именно так. Набрали уже двух котов. Осталось еще три вакансии.

Проживать я стал на диване у проходной. Моим новым бенефактором стал вахтер Сергеич.

«Все проходит», — любил повторять Сергеич, помешивая кипятильником лапшу в эмалированной синей кастрюльке, и уж он-то знал, о чем говорит, потому что наблюдать проходящих было его главным и единственным занятием последние пять десятилетий. Подперев ладонью щеку, так что один глаз лукаво щурился, Сергеич каждый день встречал и провожал посетителей и работников галереи.

Сергеич имел ничем не примечательный вид: его немолодую голову венчала продолговатая шапка, как у балканского диктатора. Он носил полинявшие треники синего цвета на подтяжках и, разумеется, был обут в ботинки «прощай, молодость». Он обладал тяжелым, неуживчивым характером, поэтому ни жены, ни друзей у него не было. По уставу Сергеичу полагался напарник, но уже многие годы он работал solo. Одних раздражала умышленная надменная молчаливость Сергеича, другие не выносили его однообразного заливистого свиста, третьи не выдерживали терпкого запаха пота, сопутствовавшего вахтеру, где бы тот ни появлялся. Причем запах этот спорил с каким-то дешевым отвратительным парфюмом, и последний, надо сказать, начисто проигрывал этот спор. В тех случаях, когда между коллегами возникал открытый конфликт, когда, как выражался Сергеич, «не смыкались они друг с другом психически», а повода для жалобы начальству не находилось, Сергеич, встряхнув газету, вежливо замечал оппоненту из-под очков ни с того ни с сего: «А что, голубчик, на хер не пробовали ходить?» И, хотя за Сергеичем закрепилась репутация угрюмого мизантропа, авторитет у него был такой, что любое противостояние начальство решало в его пользу.

Со стороны могло показаться, что жизнь Сергеича — всего лишь череда скучных, ничем не примечательных лет. И показалось бы совершенно верно, потому что таковой его жизнь и была. Глубокую тоску по дружбе Сергеич днем закуривал сигаретами L&M, а ночами растворял вместе с говяжьим «Дошираком» в кастрюльке теплой водки.

Шли годы. И вот однажды на пороге проходной возник я. Чем оправдать возникшее между нами доверие? Ничем. Как обосновать душевное согласие юного кота и старого вахтера? Никак. Остается только удивляться, как такое возможно, а докопаться до причины произошедшего уже нельзя, да и не нужно. Так или иначе, у Сергеича появился друг. И мы были, что называется, неразлейвода. Сообща обедали, совместно решали задачи судоку, выдавали третьяковцам ключи от помещений и указывали, где следует за них расписаться. Большую часть времени мы проводили в молчании: ведь настоящих друзей мы отличаем по умению о чем-нибудь увлеченно помолчать. Выбирая для меня имя, Сергеич не слишком утруждал свое воображение. Он остановился на первом же пришедшем в голову варианте и назвал меня Сергеичем. В честь себя. Просто и со вкусом.

С другими членами бригады я виделся исключительно по ночам. Где они проводили свободное от службы время, я мог только догадываться. Около одиннадцати вечера нас всех собирали в подсобке на цокольном этаже. Никаких разъяснений и планов нам не давалось, задача и так была ясна. Остальных котов я нигде до этого не встречал. Все, кроме меня, были местными и имели ярко выраженный замоскворецкий говор.

После короткого напутствия все та же женщина в клетчатой юбке и очках приоткрывала дверь, и мы отправлялись на охоту по бесконечным запасникам музея. Я брал на себя восточное крыло. Там, в темной глубине, царили сквозняк, сырость и напряженная, щекочущая нота заключенного в проводах электричества. Я припадал к бетонному полу и медленно продвигался вперед. Мне казалось, что здесь незримо путаются корни того, что на верхних этажах прорастает цветками портретов, пейзажей и натюрмортов — все эти сгустки наблюдений, фантазий, чаяний. Странно было думать о картинах, написанных среди слякоти, мороза, непролазной грязи. Тлеющие костры, теплые стога. Крестьяне-старики с желтыми бровями, бабы с бордовыми рожами, нищие дети, черные избы, голые леса, студеные пруды. И золотые города, гранитные фасады, широкие ледяные реки. Красавицы вдовы с сумраком в глазах, холеные банкиры с раздвоенной бородой, подозрительные студенты с самокрутками и батюшки с пудовыми крестами. Какие они были счастливые люди, эти художники, несмотря на нищету, болезни, страдания, безысходность! Какая у них была любовь к жизни! Они были счастливы, сами того не зная. Как много в их жизни было восхищения. И вот теперь остатки их позабытых душ собраны там, наверху, а я здесь, в темной клоаке, радею об их сохранности. Сознание порученного мне долга облегчало задачу. И — о да! — я даже преисполнялся чем-то сродни гражданскому чувству или, если позволите, патриотизму. Ведь я был на государственной службе. Я спасал культурное достояние от гибели.

Коридоры тянулись бесконечным черным лабиринтом. Иногда я встречался с другим котом. Если не было повода сообщить что-нибудь интересное, мы молча разминались. Если было, то уже издалека мы подавали друг другу знак хвостом. Это была наша азбука. Например, встречный кот заслышал где-то писк. Он прикидывал силы и понимал, что одному ему не справиться. Тогда он искал подкрепление. Он быстро сгибал кончик хвоста справа налево. Это означало: рядом группировка противника, надо идти на штурм. Я присоединялся и следовал за ним. Действительно, скоро мы набредали на крысиный корпус. Крысы очень хитры и опасны. Единственный способ выйти победителем из схватки — внезапная и резкая атака. Желательно с двух или более флангов. При этом кто-то должен держать партер, а кто-то предупреждать удары с воздуха. Ведь крысы способны почти вертикально прыгать на метр.

Через пару недель один из наших лишился лапы, напав в одиночку на трех крыс. Разумеется, он был демобилизован и отправлен в дом инвалидов. Так что, несмотря на наше физическое превосходство, надо было всегда держать ухо востро.

Коллектив у нас был дружный. После улова мы встречались в нашем углу. В ночь мы убивали две-три крысы. За трапезой вспоминали охоту, делились впечатлениями, но в наших разговорах никогда не было сальностей и армейских шуток известного рода. Наверное, потому, что все мы были кастрированы. Мы рассказывали друг другу, что собираемся делать после того, как служба закончится, кто чем займется. Вспоминали родных, свои подвалы, коробки и заветные норы. Почему-то ни у кого не было сомнений, что служба когда-нибудь закончится. Откуда у нас была такая уверенность? Будь проклята война.

Под утро мы расходились. Куда исчезали остальные, я не знаю. Можно предположить, что в других крыльях галереи обитают свои Петровичи, Михалычи и Иванычи, которые точно так же сидят на проходной и имеют в распоряжении по такому же, как я, коту-охотнику. Красивая теория.

В залы экспозиции вход мне был заказан. Это неудивительно. Но все-таки я научился проникать туда незамеченным. Чувство это было сродни тому, как герой-пожарный посещает спасенный им некогда от огня роддом.

Я бродил по галерее на рассвете, когда музей еще спит, но картины уже освещены первыми утренними лучами. Эти лица, кафтаны, фижмы и рюши. Эти нелепые парики. Мне представлялся скомканный лист бумаги, где плоскость нарушена, где белая гладь времени разбита. Исподняя сторона путается с лицевой. Людские милые пороки и страсти, привычки и забавы — они тоже были всего лишь вплетенным в этот канат волокном. Ступенькой, без которой огромная лестница рухнула бы в одно мгновение.

Солнце поднималось. Полосы желтого света, пробиваясь сквозь шторы, высвечивали глаза моделей, кисти рук, или веер, или лодку, или грот, или крыло купидона. Я путешествовал из зала в зал и думал. Кажется, что в любом прошлом есть покой и упорядоченность. Из чего бы ни было сделано прошлое, оно укладывается в правильную постройку, и каждый камень плотно подогнан к другому, словно их тесали и обжигали в одной мастерской. Но я знаю, что это не так. Будущее не знает ничего, а прошлое похоже на дырявый мешок, растерявший по дороге половину добра.

В Питере изобразительный музей назвали Эрмитажем. Какое верное слово! Нигде не чувствуешь себя таким одиноким, таким отшельником, как тут, среди давно умерших людей, которые тебя переживут. Только в залах Третьяковки я вдруг понял, что, может быть, людям живется ненамного проще, чем нам. А часто даже и труднее. Да, на каждый возраст им предоставляются целые гардеробы, набитые нарядами условностей, социальных благоглупостей и всяческих утех. Выбирай, какой хочешь. Но именно эти тяжелые наряды, всегда сшитые не по размеру, и делают их такими несчастными. Всю-то жизнь они таскают на себе эти непомерные шубы, где один рукав волочится по земле, а другой едва прикрывает локоть; где на голову женщины водружен опутанный волосами аквариум; где штаны надеты на руки, а ноги остаются голыми. И как в кошмарном сне, поначалу человек пребывает в ужасе, но потом, присмотревшись по сторонам, попривыкнув к бессмыслице, думает: «А ведь так, наверное, и должно быть. Так и надо! Как же это я сразу не понял!»

Однажды утром я гулял и заметил в глубине анфилады какого-то кота. Насколько я мог судить, он был не из нашей бригады и раньше я его никогда не видел. Я приветственно поднял хвост и направился к нему. Незнакомец хитро улыбался мне, сохраняя неподвижность, пока я проходил через залы. Я уже был совсем рядом, как вдруг, не сводя с меня взгляда, он поднял хвост и пометил стену рядом. После этого он бросился прочь. Я помчался за ним, но он успел нырнуть в отверстие для пожарного крана, и створка захлопнулась за ним. Я не стал его преследовать. Странный кот. И почему я никогда его раньше здесь не видел? Тут я заметил, что с противоположных сторон ко мне ковыляют на своих круассаноподобных ногах две смотрительницы, вооруженные метлой и шваброй. Одна из них злобно воскликнула: «Ах ты ссыкун!» Я только успел бросить взгляд на картину перед собой и шмыгнул в отверстие в стене. Я оказался в длинном узком тоннеле. Давешнего кота и след простыл.

Что это было? Очевидно, незнакомец решил меня подставить. Зачем? Неясно. Он хотел пустить мою служебную карьеру под откос? Вероятно. Чтобы занять мое место? Возможно. Странно все это. Было что-то нехорошее и насмешливое в его физиономии. Недоброе что-то было в нем. Злое и безжалостное.

А картина, на которую я бросил взгляд, оказалась портретом Марии Лопухиной кисти Владимира Лукича Боровиковского. Про эту картину я слышал одну легенду.

Несколько лет назад в Третьяковку зачастила группа странных мужчин. Все они были одеты в длинные черные пальто, черные же шляпы ковбойского фасона. Перчатки, ботинки, шарфы и брюки, как нетрудно догадаться, ничем не уступали в черноте остальной одежде. Их было что-то около семи. Они были разных возрастов: от совсем юноши до преклонного старика, единственного обладателя белейших усов. Они никогда не сдавали одежду в гардероб, но целеустремленно проходили в залы, в последний момент мелькнув перед смотрительницей удостоверением «Друг Третьяковки». Они не задерживались перед Рокотовым и Левицким, не удостаивали вниманием ни Кипренского, ни Брюллова, не питали ни малейшего интереса ни к Врубелю, ни к Серову. Нет. Вместо этого они останавливались перед портретом Марии Ивановны Лопухиной и уже больше никуда не спешили.

По тому, как часто их видели в Третьяковке (не менее трех раз в месяц), и по тому, что явной целью их посещения был портрет Лопухиной, можно было предположить, что мужчины образовали что-то вроде клуба ее почитателей. Они выстраивались перед Марией Ивановной полукругом и в течение тридцати минут молча на нее глядели. Они не уступали место ни школьным группам, ни китайским делегациям. Они не пропускали никого между собой и портретом. Они не реагировали на просьбы смотрительниц и охраны. О чем могли думать члены таинственного сообщества? Должно быть, перебирали в голове немногочисленные вехи жизни Марии Ивановны. Воображали будни ее короткого и несчастливого брака с егермейстером Лопухиным. Проникаясь ее странным, надменным, наивным и полудетским взглядом, они думали о своих собственных жизнях. О жизнях, лишенных вспышек и огней, слишком тяжелых и плотных, чтобы разглядеть пролеты метеоров и комет. Не потому ли они выбрали символом своих неудавшихся любовей восемнадцатилетнюю Марию Ивановну? Они следили за вырезом ее ворота и думали о нежности, которой сами были лишены. Они наблюдали за мановением колосьев и цветков на заднем фоне и сами становились колосьями и цветками. Они предвидели на этом лице развившуюся вскоре чахотку. Вполне напитавшись очарованием портрета, гроссмейстер тайного ордена двумя пальцами подавал знак другим, и они, не проронив ни слова, уходили прочь.

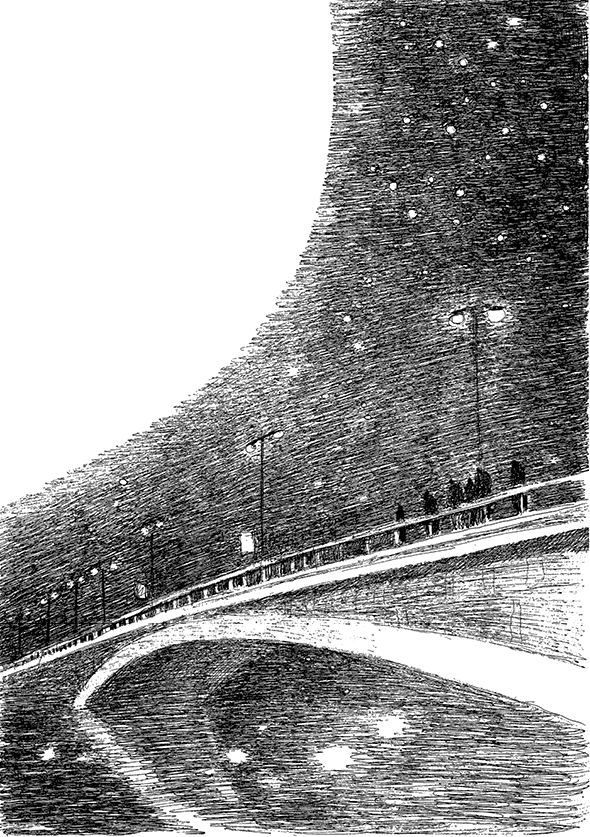

Выйдя из галереи, они направлялись к Андроникову монастырю, в церковь архангела Михаила, в фамильную усыпальницу Лопухиных. Путь от Третьяковки до Андроникова занимал час с небольшим. Они сворачивали с Лаврушинского в Толмачёвский, миновали Климента, потом через Садовнический проезд выходили на Устьинский мост. Они молча шагали по мосту, влекомые смутным мистическим чувством, вперив вдаль хмурый взгляд. Двое участников несли корзину цветов и фруктов. Полы их пальто колыхались вместе с праздничными флажками, выставленными вдоль моста.

Мелкий сухой снег собирался на полях их шляп, плечах и скатерти, которой была покрыта корзина. А они всё шли и шли. По Яузской, мимо библиотеки иностранной литературы, по Николоямской. Удивляя своим видом прохожих, собирая гудки машин, вызывая перезвон на колокольнях. Они проходили магазин «АБК», каланчу, пункт помощи бездомным и оказывались у ворот монастыря. Тут они снимали шляпы и до церкви архангела Михаила шли с обнаженными головами. В церкви они спускались по узкой крутой лестнице в склеп. В тускло освещенной сводчатой комнате они ставили корзину у заветной плиты, а сами брались за руки и, закрыв глаза, тихим хором читали стихотворение Якова Полонского «Она давно прошла, и нет уже тех глаз…». Каков был их устав? Чем они занимались в часы, свободные от куртуазного культа? Почему их пленила именно работа Боровиковского? Никто этого никогда не узнал.

Две смотрительницы, не выпуская из рук швабры и метлы, дошли до патронессы и сообщили ей все подробности утреннего происшествия. Ко всему сказанному они присовокупили описание моей внешности и приглашение пройти и отнюхать результат моих проказ на стене. Патронесса вежливо отказалась и вызвала к себе Сергеича. Я был уволен.

Как мог я доказать, что мои тестикулы уже давно не были способны на такое? Как мог заставить своих работодателей посмотреть запись с видеокамер и убедиться в моей невиновности? Разум их был глух, а сердца черствы. Ну что ж… Тот, кто сыграл со мной такую шутку, еще преподнесет им не один сюрприз. Тогда я буду уже далеко и не расслышу их запоздалых криков раскаяния. Пусть будет так.

Не дав мне проститься с сослуживцами, не позволив совершить финальную прогулку по залам, меня вышвырнули. То есть не совсем. Сергеич налил кипятка в лапшу и, пока та медленно набухала и впитывала специи и приправы, обратился ко мне.

— Дурак ты, Сергеич. Все у тебя было: дом, жратва, любимая работа, гибкий график. А ты? Эх, — вздохнул мой бенефактор, помешивая лапшу в кастрюльке. — Ничего. Я тебя теперь к себе возьму. Будешь жить со мной в Кузьминках, — сказал Сергеич и облизал ложку.

Я не хотел жить в Кузьминках, где бы эти Кузьминки ни находились. Нет, не хотел. Еще меньше я хотел подачек, компромиссов и уступок. Я спрыгнул с вахтерского стола и юркнул в открытую дверь на улицу.

Мне предстояло восстановить некоторые знакомства и связи. Мне нужно было найти ночлег и место, где я мог бы ежедневно столоваться. Был март. Созвездие Рыб, покачивая замерзшими хвостами, проплывало вон, чтобы уступить место созвездию Ягненка. Я отпил талой воды из лужи. Посмотрел вокруг и к своему удовольствию заметил, что мир не стал хуже за месяцы моей службы. Наоборот, он прибавил в красках и цвете. Он оживился, обновился и готов был с новой силой наращивать свои витки. С прекрасной и бессмысленной яростью.

Назад: II. Витюша

Дальше: IV. Это