Книга: Что такое жизнь?

Назад: Глава 4 Арифметический парадокс: единство сознания

Дальше: Глава 6 Тайна чувственных качеств

Глава 5

Наука и религия

Может ли наука пролить свет на религиозные вопросы? Могут ли результаты научного исследования внести вклад в развитие разумной и удовлетворительной позиции по отношению к насущным вопросам, что порой мучают каждого из нас? Многим, особенно здоровым и счастливым молодым людям, удается надолго отстраниться от этих вопросов; другие, люди преклонного возраста, смирились с тем, что ответа нет и искать его не следует, в то время как третьи всю жизнь страдают от этой несообразности нашего интеллекта и мучаются страхами, созданными старинным суеверием. Я имею в виду вопросы, касающиеся «того света», «жизни после смерти» и тому подобному. Прошу обратить внимание, что я вовсе не пытаюсь ответить на эти вопросы, а лишь хочу пролить свет на скромный вопрос: может ли наука дать какую-либо информацию по данному поводу или помочь в наших размышлениях – для многих неизбежных – на сей счет.

Начнем с того, что примитивным образом наука определенно может нам поспособствовать – и делает это без особого шума. Я помню старинные рисунки, географические карты мира, которые, если не ошибаюсь, включали ад, чистилище и рай, причем первый располагался глубоко под землей, а последний – высоко в небесах. Подобные представления не были простой аллегорией (каковой они могли стать в более поздние периоды, например на знаменитой картине Дюрера «Поклонение Святой Троице»); они подтверждают примитивное верование, весьма распространенное в те времена. Сегодня церковь не только не потребовала бы от паствы столь материалистичной интерпретации своих догм, но и сочла бы ее достойной порицания. Данный прогресс безусловно связан с знанием об устройстве нашей планеты (пусть и скудном), о природе вулканов, о составе атмосферы, о вероятной истории Солнечной системы и о структуре Галактики и вселенной. Ни один образованный человек не ожидает обнаружить догматические фантазии в какой-либо области пространства, доступного нашим исследованиям, да и, позволю себе предположить, в тех областях, что лежат за пределами этого пространства и недоступны нам. Нет, даже будучи верующим, он воспринимает их как нечто духовное. Не стану утверждать, будто в случае глубоко религиозных личностей подобное откровение случилось благодаря вышеупомянутым научным открытиям, однако они определенно поспособствовали устранению материалистических предрассудков в данной сфере.

Но это относится к примитивному сознанию. Есть интересные моменты. Наиболее значимый вклад науки, призванный отыскать ответы на эти трудные вопросы – «Кто мы на самом деле? Откуда я появился и куда направляюсь?» – или, по крайней мере, успокоить наш разум, – так вот, на мой взгляд, самое лучшее, что сделала наука, – это подарила нам последовательную идеализацию времени. В связи с этим нельзя не вспомнить троих мужчин, хотя многие другие, в том числе не ученые мужи, набрели на эту жилу (например, Аврелий Августин и Боэций); я же имею в виду Платона, Канта и Эйнштейна.

Первые двое не были учеными, но их преданность философским вопросам и всепоглощающий интерес к миру черпали свою силу в науке. В случае Платона такой наукой являлась математика и геометрия (сегодня «и» кажется лишним, но, полагаю, в те времена оно было бы уместным). Что сделало труд всей жизни Платона столь выдающимся, что его сияние не померкло до сих пор, хотя прошло более двух тысяч лет? Насколько мы знаем, он не совершил значимых открытий касательно чисел или геометрических фигур. Его понимание материального мира физики и жизни местами кажется фантастическим, но все же не столь впечатляющим в сравнении с другими учеными мужами (например, Фалесом или Демокритом), жившими на сто лет раньше него. В знании природы он заметно уступал своему ученику Аристотелю и Теофрасту. У всех, кроме самых преданных последователей, длинные пассажи его диалогов создают впечатление неуместной игры слов, основанной не на желании придать слову значение, а на уверенности в том, что оно само раскроет свою суть, если долго «вертеть» его туда-сюда. Социальная и политическая утопия Платона, которая провалилась и подвергла его смертельной опасности, когда он попытался применить ее на практике, находит мало поклонников среди наших современников, не понаслышке знакомых с последствиями подобных учений. Так чем же он славен?

На мой взгляд, тем, что первым задумался об идее существования вне времени и представил его – вопреки здравому смыслу – реальностью более реальной, чем наше существование; последнее Платон назвал лишь тенью первой, из которой позаимствованы все переживаемые нами реальности. Я говорю о теории форм (или идей). Как она возникла? Вне всяких сомнений, она появилась благодаря его знакомству с учением Парменида и элейцев. Очевидно, в случае Платона это учение встретило родственную душу; оно превосходно согласовывалось с его собственным прекрасным сравнением, согласно которому, учась, мы, по сути, запоминаем знание уже доступное, но в то же время скрытое, а не постигаем неведомые истины. Однако вечное, вездесущее и неизменное единое Парменида в сознании Платона превратилось в намного более могущественную мысль, Царство идей, которое взывает к воображению, но по необходимости остается загадкой. Полагаю, эта мысль возникла на основании реального опыта, а именно того факта, что Платон восхищался и благоговел перед откровениями царства чисел и геометрических фигур, – как и многие другие после него, а прежде него – пифагорейцы. Он распознал и впитал своим разумом природу этих откровений, они раскрывались благодаря исключительно логическим умозаключениям, знакомя нас с подлинными зависимостями, истинность которых не только неоспорима, но и незыблема. Эти зависимости существуют и будут существовать, как бы мы их ни изучали. Математическая истина вечна, она не возникает из-за того, что мы ее открыли. Однако ее открытие – реальное событие и может вызывать сильные эмоции, словно дар фей.

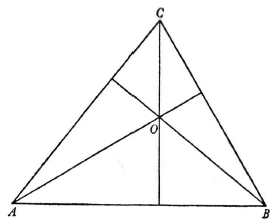

Рис. 1

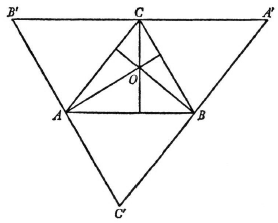

Рис. 2

Три высоты треугольника (ABC) пересекаются в одной точке (O).

(Высота – это перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную ей сторону или ее продолжение.) На первый взгляд неясно, почему так должно быть; три произвольные прямые не пересекаются в одной точке, а образуют треугольник. Теперь проведем через каждую вершину параллель к противоположной стороне, чтобы получить больший треугольник A′B′C′. Он состоит из четырех равных треугольников. Три высоты треугольника ABC в большем треугольнике представляют собой перпендикуляры, проведенные к серединам его сторон, или их «линии симметрии». Линия симметрии, проведенная к C, должна проходить через все точки, равноудаленные от A′ и B′; линия симметрии, проведенная к B, проходит через все точки, равноудаленные от A′ и C′. Таким образом, точка, в которой эти перпендикуляры пересекаются, равноудалена от всех трех вершин A′, B′ и C′ и должна также лежать на перпендикуляре, проведенном к A, поскольку он содержит все точки, равноудаленные от B′ и C′. Что и требовалось доказать.

Каждое число, за исключением 1 и 2, лежит «посередине» между двумя простыми числами либо является их арифметическим средним. Например:

8 = ½ (5 + 11) = ½ (3 + 13)

17 = ½ (3 + 31) = ½ (29 + 5) = ½ (23 + 11)

20 = ½ (11 + 29) = ½ (3 + 37).

Как видите, обычно существует более одного решения. Это теорема Гольдбаха, и она считается верной, хотя никто ее не доказал.

Сложив следующие друг за другом нечетные числа – сначала взяв 1, затем 1 + 3 = 4, затем 1 + 3 + 5 = 9, затем 1 + 3 + 5 + 7 = 16, – вы всегда получите квадрат целого числа. Таким образом можно получить все квадраты целых чисел, и это будет квадрат того количества нечетных чисел, которое вы сложили. Чтобы осознать универсальность данной зависимости, можно заменить в сумме каждую пару слагаемых, равноудаленных от середины (то есть первое и последнее, затем второе и предпоследнее и т. п.), их арифметическим средним, которое, очевидно, равняется числу слагаемых. Так, в последнем из вышеприведенных примеров:

4 + 4 + 4 + 4 = 4 (х) 4.

Теперь обратимся к Канту. Общеизвестно, что он говорил об идеальности пространства и времени и что эта идеальность являлась основной, если не основополагающей частью его учения. Как и в большинстве случаев, ее нельзя ни доказать, ни опровергнуть, однако это не снижает интереса к ней, а скорее подстегивает его. В противном случае она была бы тривиальной. Суть такова: распространение в пространстве и происхождение в определенном временном порядке «до и после» не относятся к миру, какой мы воспринимаем, а принадлежат воспринимающему сознанию, которое в сложившейся ситуации регистрирует все, что поступает в него, согласно двум этим индикаторам, пространству и времени. Это не означает, что сознание воспринимает такие упорядоченные схемы вне зависимости от (и прежде) каких-либо переживаний, но оно обязательно разрабатывает их и применяет к соответствующему переживанию. Данный факт не доказывает и не предполагает, что пространство и время представляют собой упорядоченную схему, присущую той «вещи в себе», которая, как многие думают, вызывает наши переживания.

Несложно подтвердить, что это обман. Ни один человек не в состоянии провести границу между областью своего восприятия и областью вещей, которые его вызывают, поскольку каким бы детальным ни было его знание обо всей истории в целом, она происходит лишь однажды и не повторяется. Повторение есть аллегория, предложенная в основном для общения с другими людьми и даже с животными; она показывает, что их ощущения в данной ситуации кажутся схожими с ощущениями этого человека, если оставить в стороне незначительные различия в точках зрения – а буквально в «точках проецирования». Но даже предположив, что это заставляет нас считать объективно существующий мир причиной нашего восприятия – как делают многие люди, – каким образом мы должны прийти к выводу, будто причина общих особенностей наших переживаний заключается в строении нашего сознания, а не качестве, которым обладают объективно существующие вещи? Наше чувственное восприятие есть единственный источник знания о вещах. Объективный мир остается гипотезой, пусть и естественной. Если мы ее принимаем, разве не логично приписать тому внешнему миру – а не нам самим – все те характеристики, которые обнаруживает в нем наше чувственное восприятие?

Однако высший смысл утверждений Канта заключается не в справедливом распределении ролей сознанию и его предмету – миру – в процессе «формирования сознанием представления о мире», поскольку, как я только что отметил, их трудно отличить друг от друга. Самым важным стала идея, что эта одна вещь – сознание или мир – может проявляться иными способами, которых мы не в состоянии постичь и которые не связаны с пространством и временем. Это позволяет освободиться от нашего застарелого предрассудка. Вероятно, существуют другие порядки проявлений, помимо пространственно-временных. Думаю, первым на это в учении Канта обратил внимание Шопенгауэр. Такое освобождение открывает дорогу вере – в религиозном смысле – и позволяет избежать постоянных столкновений с очевидными выводами, которые безошибочно дают нам наблюдение за привычным миром и простая мысль. Возьмем самый значимый пример: наш опыт недвусмысленно свидетельствует о том, что не может пережить разрушения тела, с жизнью – в нашем понимании – которого он неразрывно связан. Означает ли это, что после этой жизни ничего не будет? Вовсе нет. Да, опыт может иметь место только при наличии пространства и времени. Однако в проявлении, не связанном со временем, обозначение «после» бессмысленно. Разумеется, рассуждение само по себе не может гарантировать существования подобных вещей, но избавит нас от препятствий на пути к постижению такой возможности. Вот чего добился своим анализом Кант – и это, на мой взгляд, есть его важнейшее философское достижение.

Теперь, в том же контексте, поговорим об Эйнштейне. Представления Канта о науке были невероятно наивными, с чем вы согласитесь, если пролистаете его «Метафизические начала естествознания» (Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft). Кант воспринимал физическую науку в той форме, какой она достигла при его жизни (1724–1804), как нечто более-менее окончательное, и потому занялся философским обоснованием ее утверждений. Этот поступок величайшего гения должен послужить предупреждением будущим философам. Кант желал недвусмысленно продемонстрировать обязательную бесконечность пространства и твердо верил, что человеческий разум по своей природе должен наделять его геометрическими свойствами, сформулированными Евклидом. В этом евклидовом пространстве ползал моллюск материи – то есть менял свою конфигурацию с течением времени. Для Канта, как и для любого физика того периода, пространство и время были совершенно различными концепциями, и он без колебаний называл пространство формой нашей внешней интуиции, а время – формой внутренней интуиции (Anschauung). Понимание того, что бесконечное евклидово пространство не является единственным возможным взглядом на мир нашего опыта и пространство и время лучше воспринимать как единый четырехмерный континуум, на первый взгляд подорвало основы рассуждений Канта, однако в действительности не причинило вреда более ценной части его философии.

Это понимание пришло к Эйнштейну (и другим, в их числе – Х. А. Лоренц, Пуанкаре и Минковский). Мощное влияние их открытий на философов, простых обывателей и утонченных дам объясняется тем, что они выставили его на всеобщее обозрение: даже в царстве нашего опыта пространственно-временные отношения оказались намного сложнее, чем предполагал Кант, подобно прежним физикам, обывателям и утонченным дамам.

Новая точка зрения сильнее всего отразилась на прежнем суждении о времени. Время есть представление о «до и после». Новый взгляд базируется на следующих двух основаниях:

(i) Представление о «до и после» основывается на «причинно-следственном» отношении. Мы знаем – либо полагаем, – что событие А может вызвать или видоизменить событие B, а значит, если не произошло события А, то и B тоже не произойдет, по крайней мере в измененном виде. Например, снаряд, взорвавшись, убивает сидящего на нем человека; более того, взрыв слышен в разных местах. Убийство может произойти одновременно со взрывом, а звук взрыва услышат позднее, но ни одно из этих следствий не может иметь место прежде взрыва. Такова основная догма, согласно которой в повседневной жизни мы определяем, какое из событий произошло позднее или хотя бы не раньше другого. Это упорядочивание полностью основывается на идее, что следствие не может предшествовать причине. Если мы полагаем, что B вызвано А, или по крайней мере проявляет следы влияния А, или (по косвенным признакам) в нем можно заподозрить следы влияния А, значит, B определенно не могло произойти раньше А.

(ii) Запомните это. Вторым основанием является экспериментальное и подтвержденное наблюдениями свидетельство того, что следствия не распространяются с произвольно большой скоростью. Существует верхний предел – и это скорость света в вакууме. По человеческим меркам скорость очень велика, она позволяет за одну секунду семь раз облететь Землю вокруг экватора. Очень велика – но не бесконечна; назовем ее с.

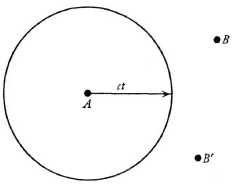

Рис. 3

Примем это как фундаментальный закон природы. Из него следует, что вышеупомянутое различие между «до и после» или «раньше и позднее» (основанное на причинно-следственной связи) не является общеприменимым, а в некоторых случаях нарушается. Это сложно объяснить нематематическим языком. Правда, математическая схема весьма проста. Однако повседневный язык предвзят: он настолько пропитан представлением о времени, что невозможно использовать глагол (verbum, Zeitwort) без указания грамматического времени.

Простейшее, хотя, как мы увидим, не полностью приемлемое рассуждение можно изложить так. Возьмем событие А. Рассмотрим событие B, произошедшее в более позднее время за пределами сферы радиусом ct вокруг А. Тогда B не может являться «следом» А и, разумеется, А не может являться «следом» B. Таким образом, наш критерий рушится. Конечно, по вине языка мы обрекли B быть более поздним. Однако правильно ли мы поступили, раз критерий рушится в любом случае?

Представим событие B′, которое происходит раньше (на t), за пределами той же сферы. В данной ситуации, как и прежде, следы B′ не могут достичь А (и следы А не могут повлиять на B′).

Итак, в обоих случаях мы имеем одинаковые отношения взаимного невмешательства. Нет существенной разницы между классами B и B′ в смысле их причинно-следственной связи с А. Соответственно, если мы хотим выразить это отношение, а не лингвистический предрассудок, основу «до и после», B и B′ формируют единый класс событий, имеющих место не раньше и не позднее А. Пространственно-временную область, занимаемую этим классом, называют областью «потенциальной одновременности» (относительно события А). Это выражение используется, поскольку пространственно-временные рамки всегда можно подогнать таким образом, что А произойдет одновременно с определенным B или определенным B′. Таково открытие Эйнштейна (которое называют специальной теорией относительности, 1905).

Теперь эти вещи стали незыблемой реальностью для нас, физиков, мы пользуемся ими в повседневной работе, как таблицей умножения или теоремой Пифагора о прямоугольных треугольниках. Иногда я размышляю о том, почему они наделали столько шума среди обычной публики и философов. Думаю, они ознаменовали свержение времени как жестокого тирана, навязанного нам извне, освобождение от нерушимого закона «до и после». Ведь время действительно является самым суровым нашим хозяином, который, как сказано в Пятикнижии, ограничивает существование каждого из нас коротким промежутком в семьдесят-восемьдесят лет. Казавшаяся прежде немыслимой возможность вмешиваться – пусть совсем немного – в дела этого хозяина приносит большое облегчение, внушает надежду, что «расписание» вовсе не столь сурово, как выглядит на первый взгляд. И эта мысль есть мысль религиозная.

Эйнштейн вовсе не опроверг, как иногда утверждают, глубинные размышления Канта об идеализации пространства и времени; напротив, он сделал серьезный шаг к ее воплощению.

Я обсудил влияние Платона, Канта и Эйнштейна на философские и религиозные взгляды. Между Кантом и Эйнштейном, на поколение раньше последнего, физическая наука пережила величайшее событие, которое словно было рассчитано на то, чтобы всколыхнуть мысли философов, обывателей и утонченных дам не слабее, а может, и сильнее, чем теория относительности. Полагаю, этого не произошло по той причине, что понять данный поворот мыслей еще сложнее, а следовательно, лишь немногие из трех вышеперечисленных категорий людей – в лучшем случае пара философов – уловили его суть. Это событие связано с именами американца Уилларда Гиббса и австрийца Людвига Больцмана. Сейчас я немного расскажу о нем.

За редкими исключениями ход событий в природе необратим. Если мы попытаемся представить временну́ю последовательность феноменов, противоположную действительно наблюдаемой, – как в фильме, прокрученном в обратную сторону, – такая инвертированная последовательность (пусть ее и нетрудно вообразить) почти всегда будет противоречить известным законам физической науки.

Общая «направленность» всех событий объясняется механической или статистической теорией теплоты, и это справедливо считается одним из ее величайших достижений. У меня нет возможности вдаваться в детали физической теории, да это и не нужно. Было бы скверно, если бы необратимость оказалась фундаментальным свойством микроскопического механизма атомов и молекул. Это было бы ничуть не лучше средневекового объяснения на словах, например, такого: огонь горячий в силу своего пламенного качества. Нет. Согласно Больцману, мы имеем дело с естественным стремлением любого упорядоченного состояния переходить в менее упорядоченное – но не наоборот. Возьмем, к примеру, колоду игральных карт, сложенных по порядку: сначала семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз червей, потом бубен и так далее. Если эту упорядоченную колоду перетасовать один, два или три раза, постепенно карты расположатся произвольным образом. Однако это не внутреннее свойство процесса перетасовки. С учетом получившейся разупорядоченной колоды можно представить процесс, который сведет на нет результат первой перетасовки и восстановит исходный порядок. Но все ожидают первого исхода и никто не верит во второй – вероятно, придется ждать очень долго, чтобы случайно достичь его.

Вот в чем суть объяснения, которое Больцман дал однонаправленности всех процессов, протекающих в природе, включая, разумеется, жизненный цикл организма от рождения до смерти. Его достоинство в том, что «стрела времени», как назвал ее Эддингтон, не является частью механизмов взаимодействия, в нашем случае представленных механическим актом перетасовки. Этот акт, этот механизм еще свободен от каких-либо следов прошлого и будущего, он сам по себе полностью обратим, а стрела – обозначение прошлого и будущего – появляется благодаря статистическим соображениям. Смысл нашего примера с картами в том, что существует лишь одно или мало упорядоченных состояний – но миллиарды миллиардов неупорядоченных.

Тем не менее с этой теорией боролись, снова и снова, причем иногда – очень умные люди. Суть их возражений сводится к следующему: теории недостает логического обоснования. Если основные механизмы не различают два направления времени и абсолютно симметричны относительно них, каким образом их взаимодействие может сложиться в поведение в целом – единое однонаправленное поведение? Ведь все, что справедливо для одного направления, должно быть справедливо и для другого.

Будь это возражение правомерным, оно показалось бы фатальным. Возражение нацелено на ту самую особенность, которая считается основным достоинством данной теории: на выведение необратимых событий из основных обратимых механизмов.

Возражение правомерно – но не фатально. Его правомерность заключается в следующем: то, что справедливо для одного направления времени, справедливо и для другого, поскольку время изначально считается полностью симметричной переменной. Однако не следует делать вывод, что это соблюдается для обоих направлений в общем. Осторожно подбирая слова, следует выразиться так: в каждом конкретном случае это справедливо для одного или другого направления. Нужно добавить, что в конкретном случае известного нам мира «замедление» (как иногда выражаются) происходит в одном направлении, и его мы называем направлением от прошлого к будущему. В других мирах статистическая теория теплоты по определению должна сама решать, в каком направлении идет время. Из этого вытекает важнейшее следствие для методологии ученого-физика: он не может привнести ничего, что независимо определяет стрелу времени, иначе изящная конструкция Больцмана рухнет.

Можно испытывать опасения, что в других физических системах статистическое определение времени не всегда приводит к такому же временному направлению. Больцман смело рассматривал эту вероятность. Он утверждал, что если Вселенная достаточно обширна и/или существует достаточно долго, в отдаленных ее областях время действительно может идти в обратном направлении. С этим утверждением спорили, однако теперь споры можно прекратить. Больцман не знал того, что нам кажется вероятным: известная нам Вселенная недостаточно велика и стара, чтобы дать возможность подобным реверсиям реализоваться в крупных масштабах. Я бы хотел добавить, не вдаваясь в подробные объяснения, что в очень мелких масштабах такие реверсии наблюдались (броуновское движение, Смолуховский).

На мой взгляд, «статистическая теория времени» оказала на философию времени еще более сильное влияние, чем теория относительности. Последняя, несмотря на свою революционность, не затрагивает, а лишь предполагает однонаправленный ход времени, в то время как статистическая теория выводит его из последовательности событий. Это означает освобождение от тирании старика Хроноса. То, что мы выстраиваем в собственном сознании, не может, по моим представлениям, управлять этим самым сознанием, равно как не может выдвигать его на передний план или уничтожать. Но некоторые из вас, уверен, назовут это мистицизмом. И потому, полностью признавая факт, что физическая теория всегда относительна и зависит от определенных исходных предположений, мы можем утверждать, что в нынешнем своем состоянии она свидетельствует о неразрушимости сознания временем.