Книга: Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии

Назад: Глава шестая Grande Décoration[352]

Дальше: Глава восьмая Под огнем

Глава седьмая

Большая мастерская

Утром 17 июня 1915 года, во вторник, к станции Мант-ла-Жоли подкатили два автомобиля — встретить немногочисленных пассажиров с поезда, прибывшего в восемь тринадцать из Парижа. Петляя по сельским дорогам, машины направились к дому Моне — фактически он принимал у себя выездную сессию Гонкуровской академии. «Полагаюсь на Вас, — написал он Гюставу Жеффруа тремя днями ранее, — напомните Декаву, Рони — в общем, всем».

Отправиться в путь смогли не все, но по крайней мере пять членов «десятки» сели в автомобили, чтобы проехать еще двадцать четыре километра до Живерни. Помимо Жеффруа и Мирбо, в этой группе были Люсьен Декав, Леон Энник и Жозеф-Анри Рони-старший. Приехала также супруга Мирбо, Алиса, бывшая актриса, а теперь состоявшаяся писательница. Именно этому избранному обществу — литераторам и близким друзьям — Моне собирался показать ранние версии Grande Décoration.

Публика была подходящая. «Десятка» представляла собой группу бунтарей, которые потрясли французскую литературу точно так же, как в прежние годы импрессионисты бросили вызов консервативным художественным вкусам и институтам. Они явились как альтернатива Французской академии, сорок членов которой (так называемые «бессмертные») издавна стояли на страже французского литературного консерватизма в том же смысле, в каком Академия изящных искусств — жупел для импрессионистов — всегда оставалась оплотом традиционного вкуса в изобразительном искусстве. Если «бессмертные» хранили традиции, то «десятка» (следуя указаниям, оставленным в завещании Эдмона де Гонкура) стремилась поощрять все свежее, оригинальное, «новые и смелые направления развития мысли и формы». Примеры подобной новизны давали произведения Рони, бельгийца по происхождению, однажды признавшегося Эдмону де Гонкуру, что пишет он «отчасти в пику тенденциям современной литературы». И это было еще мягко сказано в свете тематики его романов об иноземных существах, мутантах, вампирах, параллельных мирах, о жизни людей через пятьсот лет или, как в романе 1909 года «Борьба за огонь», за тысячи лет до новой эры. «Я прочел все его книги, — позже скажет Моне, — они интересны и содержательны».

В тот жаркий июньский день литераторов ждали изысканные удовольствия за столом у Моне, а затем — в его саду; потом их проводили в мастерскую, куда все гости поднялись по лестнице, ведущей из гаража, где, помимо автомобилей, было отведено место под вольер, в котором кричали попугаи, а черепахи «ползали по листьям латука». Декав потом вспоминал: «Нас ожидал сюрприз». На стенах просторной мастерской с высоким потолком, служившей также демонстрационным залом, висели холсты, отражавшие весь долгий творческий путь Моне. Новые холсты — впечатления от пруда с лилиями, — вполне естественно, привлекли внимание посетителей в первую очередь, в особенности своими размерами. «Он запечатлел увиденное, — рассказывал Декав, — на огромных полотнах примерно двухметровой высоты и шириной от трех до пяти метров». Таким образом, эти работы (если Декава не подвела память) как минимум в два раза превосходили по размеру пейзажи с водяными лилиями, выставленные в 1909 году. Зрители были поражены, особенно когда узнали, что планируются новые картины. Мирбо поинтересовался, сколько времени художник думает посвятить этому поразительному циклу. Еще пять лет, — объявил Моне. Но Мирбо, видевший, с какой самоотдачей и энергией трудится мэтр, возразил: «Вы преувеличиваете. Скажем — еще года два».

После таких подсчетов у друзей Моне, видимо, не осталось сомнений относительно широты замысла. Они знали, что за два-три года художник способен расписать множество полотен. Ведь он умел работать как заведенный — картины появлялись одна за другой с поразительной скоростью. После двух месяцев, проведенных в Венеции в 1908 году, у него были готовы тридцать пять вещей, то есть каждые два дня был готов новый холст, и размеры большинства из них составляли семьдесят на девяносто сантиметров. Результатом трех поездок в Лондон, совершенных в 1899–1901 годах и занявших в общей сложности полгода, стали девяносто пять произведений, то есть так же — примерно один холст в два дня (хотя существует спорное мнение, будто некоторые из лондонских пейзажей были завершены в Живерни, как и часть венецианских работ). Судя по предположению Мирбо, он ожидал, что Grande Décoration составят не меньше сотни больших холстов.

Гости Моне наверняка задумывались о намерениях автора, о предназначении цикла этих громадных полотен, а также — разумеется — о целесообразности его создания в военное время. Как именно были расставлены панно, документальных свидетельств нет, но они могли разместиться в мастерской овалом или по кругу, чтобы можно было приближенно представить эффект от законченного произведения. Несомненно, Моне пролил свет на свою давнюю мечту, высказанную еще в 1897 году, когда он хотел расписать овальный интерьер. Интересно, что украшенная деревянными панно Гонкуровская гостиная в ресторане «Друан» была овальной. Обедая там, Моне, должно быть, не раз ловил себя на мысли, что именно такое место он ищет: изысканный зал, где собирается (как сказал однажды о «десятке» Раймон Пуанкаре) «узкий круг людей, всецело посвятивших себя культу прекрасного». Впрочем, по мере того, как холсты Моне увеличивались в размерах, он и сам начинал мыслить более масштабно, да и посетители его мастерской могли представить в интерьере уютной Гонкуровской гостиной лишь фрагмент этих стремительно растущих декораций.

И правда, что за пространство вместило бы в себя Grande Décoration? Кое-кто из гостей мог усмотреть в этом замысле скрытое сумасбродство: война, а тут такая грандиозная задача, да и автору вот-вот перевалит за семьдесят пять.

Моне в своей первой мастерской, переделанной в гостиную, ок. 1914 г. Слева — скульптурный портрет Моне работы Родена

В тот июньский день Моне поделился с друзьями еще одним планом. Люсьен Декав потом рассказывал, что Моне «специально под новый цикл строит мастерскую». Нехватка пространства, конечно же, изумила посетителей. Практически каждый сантиметр стен мастерской закрывали холсты, и ничуть не меньше их стояло рядами на полу. Здесь уже размещались два полотна из так называемых grandes machines середины 1860-х годов — «Завтрак на траве» и «Женщины в саду», оба высотой почти два с половиной метра и больше двух метров в ширину. Теперь к этим внушительным по площади произведениям добавились новые, еще более крупные.

Поэтому была нужна и более просторная студия. 5 июля, незадолго до приезда друзей, Моне получил разрешение на строительство. И вскоре начались работы по возведению его третьей студии в Живерни, которыми руководил Морис Ланктюи, директор строительной компании и владелец каменоломни из Вернона. Новое здание должно было появиться у северо-западной границы имения, под строго определенным углом к дому, на участке, который Моне незадолго до этого приобрел у соседа. Ланктюи снес стоявший там ветхий сарай и приступил к строительству большого сооружения, которое в итоге обойдется Моне в 50 тысяч франков.

В июле 1915 года, как раз когда закладывался фундамент будущей мастерской, один французский геолог с тревогой заговорил о нехватке материалов, необходимых для восстановления в стране разрушенных войной крепостей, а также автомобильных и железных дорог. Тем не менее у Ланктюи почти, если не сказать — вовсе не было трудностей со строительным материалом, поскольку известняк, из которого предстояло сложить стены, поставлялся непосредственно из его близлежащего карьера. Работы продолжались все лето; готовый павильон занимал двадцать три метра в длину и почти двенадцать в ширину. Покатая застекленная крыша поднялась на пятнадцать метров — и оказалась даже выше дома Моне.

Но пока здание росло и обретало очертания в течение лета, художника начинали смущать расходы, а также — еще больше — размеры и откровенно промышленный вид строения. В августе он признался в письме к Жан-Пьеру Ошеде, водившему теперь на фронте карету «скорой помощи», что затевать подобное «колоссальное» строительство было неблагоразумно. «Да, это была глупость, чистая глупость, которая к тому же так дорого обходится. Ланктюи построил какое-то уродство. Стыдно смотреть — а ведь я первый бранил тех, кто уродовал Живерни». Двадцатью годами ранее он активно выступал против планов муниципалитета продать участок земли химической компании, намеревавшейся построить фабрику по производству крахмала. Борясь с осквернением окружающих видов, он яростно выступал даже против появления в Живерни телеграфных столбов. А теперь строил в сердце деревни мастерскую с самолетный ангар — и, увы, напоминавшую его своим видом.

Было и еще одно обескураживающее обстоятельство, связанное с новой мастерской. Ведь, как ни парадоксально, художник, получивший известность, выходя с мольбертом на пленэр, собирался обзавестись самым большим ателье в истории искусства. Когда-то Моне умудрился сам создать миф, будто мастерской он не пользуется, и стал, по словам Жеффруа, добросовестно поддерживавшего хождение легенды, «первым живописцем, который начинал и завершал работу над картиной, стоя непосредственно перед выбранным объектом и не желая воссоздавать или переписывать холсты по эскизам в помещении». Когда в 1880 году журналист попросил его показать свою мастерскую в Ветёе, Моне изобразил непонимание. «Какую мастерскую? У меня никогда не было мастерской. <…> Вот моя мастерская!» — ответил он, широким жестом показав на пейзаж за окном. На самом деле в то время у Моне была мастерская в Ветёе и еще одна в Париже, на рю де Вентимиль, за аренду которой платил его друг Гюстав Кайботт.

По прошествии восемнадцати лет другой газетчик утверждал, что у Моне в Живерни нет мастерской, поскольку «пейзажист должен работать только под открытым небом». В конце следовал многозначительный вывод: «Его мастерская — природа». Но эти заявления были слишком далеки от истины. Ведь прозвучали они, когда только-только успела высохнуть краска в просторной двухуровневой мастерской Моне на месте бывшего амбара, в котором художник трудился изначально: строилась она при участии приверженца стиля ар-нуво архитектора Луи Боннье.

Без выходов на пленэр новый цикл Моне был немыслим — даже притом что за холсты такого размера он никогда прежде не брался. Получив разрешение на новую мастерскую, через три дня, 8 июля, он уже был запечатлен на фотографии возле пруда с лилиями, где увлеченно расписывал холст полутораметровой ширины и высоты. Это была одна из работ, которые Жан-Пьер Ошеде позднее будет называть grandes études de nymphéas — большими этюдами с водяными лилиями. По его словам, эти grandes études — которые в большинстве своем достигали метра восьмидесяти в ширину и все создавались на природе, у пруда, — нужны были Моне в качестве образца для еще более масштабных полотен, над которыми художник работал в мастерской только из-за их ограниченной мобильности.

На фотографии, сделанной в тот июльский день, Моне сидит на высоком деревянном стуле, под огромным зонтом, в широкополой соломенной шляпе. Верная помощница Бланш стоит рядом, на ней также соломенная шляпа и белое платье. Холст, мольберт и краски наверняка появились здесь благодаря ей. Бланш не только воевала с мольбертами, но также помогала готовить холсты. Позже Клемансо рассказывал: «Она хлопотала вокруг его холстов. Грунтовала их». Бланш решительно отрицала, что когда-либо прикасалась кистью к работам Моне: «Это было бы кощунством». Однако логично было бы предположить, что Бланш помогала ему наносить гессо (грунт на основе мела) на обширные поверхности ткани, которые затем слегка шлифовались, прежде чем накладывался еще один слой, — это была монотонная работа, не требовавшая высокой квалификации, и семидесятилетнему мастеру не стоило бы, да и не было нужды, отдавать ей свои ограниченные физические силы. В то же время Моне ценил Бланш отнюдь не за одно лишь умение обращаться с увесистыми холстами. Он нуждался в ее участии и дружеской поддержке так же, как прежде зависел от ее матери. В первый год войны она находилась рядом, вечерами сидела с ним в библиотеке, или они играли в нарды. Она сопровождала его в поездках, вела финансы и даже разделяла некоторые его оригинальные гастрономические предпочтения, вроде перченого растительного масла, которое никто больше не решался пробовать. Клемансо видел в ней ангела-хранителя художника и всегда называл ее Голубой Ангел или еще Повелительница Ангелов, Небесный Ангел и Ангел-с-лазурными-крыльями.

Моне за работой в июле 1915 г.; рядом — Бланш

На переднем плане снимка, сделанного в тот июльский день, — шестилетняя Нитья Салеру, правнучка Моне; ее присутствие напоминает, что, несмотря на постоянные сетования Моне на одиночество, его дом по-прежнему объединял большую семью. На холсте — голубое небо с розовато-лиловыми тенями в зеркале водной глади, подернутой зелеными штрихами отражений плакучих ив и усыпанной лилиями, раскрывшимися на листах с синими контурами. Цветы — яркие красные и желтые вспышки или, поодаль, чуть выше, — скопление мягких бледно-голубых теней.

Это красивейшее полотно. И на снимке, и на холсте — атмосфера дивной летней идиллии, звенящий день начинает наполняться лиловыми тенями теплого, безмятежного вечера. Но все это — лишь видимость. На самом деле день выдался необычно прохладным для этого времени года, термометр на Эйфелевой башне зафиксировал всего 19,8 градуса по Цельсию, было облачно и периодически накрапывал дождь. За два дня до этого на Париж обрушилась гроза: от молнии начался пожар в одной из больниц, а сильный ветер сносил трубы и валил деревья. В парке Тюильри дерево упало на статую бывшего премьер-министра Пьера Вальдека-Руссо и — как зловещее предзнаменование — повредило аллегорическую фигуру Франции. Так что для Моне это был едва ли не самый неблагоприятный момент, а громадный зонт чаще защищал его (и холст) от дождя, чем от солнца.

Настоящего лета не было в 1915 году по всей Западной Европе, и, как бы ни объясняли это метеорологи, пошли разговоры, будто виной постоянным ливням — стрельба на Западном фронте. «Я не переставал работать, несмотря на плохую погоду, которая изрядно мне мешала», — писал Моне в середине августа братьям Бернхайм-Жён («молодым Бернхаймам»), Гастону и Жоссу. В их галерее выставлялись произведения не только Моне, но также и его зятя Теодора Эрла Батлера. В мрачные для художника годы после смерти Алисы галеристы не раз устраивали в его честь обеды в тесном кругу в Париже, нашли ему специалиста по заболеваниям глаз, а летом 1913 года принимали его на вилле в неоготическом стиле в местечке Вилле-сюр-Мер, недалеко от Довиля. Летом 1915 года Моне снова был приглашен в Буа-Люретт, но решил не ехать. Предпочел использовать каждый проблеск лета, стоя за мольбертом, чем наслаждаться свежим бризом на роскошной вилле у нормандского побережья.

Моне и Саша Гитри: кадр из фильма «Соотечественники»

Упорство, с которым трудился Моне, вновь запечатлел тем летом Саша Гитри — на этот раз с помощью ручной кинокамеры. Манифест, подписанный видными учеными Германии и опубликованный в минувшем октябре в «Берлинер тагеблатт», побудил Гитри откликнуться на языке кино при поддержке ряда французских творческих знаменитостей, поставивших свое имя под изданием «Немцы — разрушители соборов». Гитри отправился в поездку по Франции вместе с Шарлоттой Лизес и прихватил кинокамеру с намерением встретиться с живыми легендами великой французской культуры и запечатлеть их в фильме, который получит название «Соотечественники» (Ceux de chez nous). Реакция тех, к кому он обращался, была разной. Так, Роден, не впечатленный ни камерой Гитри, ни самой идеей кино, заявил: «Называйте это как угодно, все равно это просто фотографии». Тем не менее Роден пошел навстречу Гитри, и новомодная техника запечатлела, как бородатый скульптор обтесывает статую; он в черном берете, статный и сильный — его высокий лоб и фактурные скулы тоже словно вышли из-под резца.

Внешность страдавшего артритом Ренуара не столь внушительна — в середине июня Гитри снял его в Кань-сюр-Мер; художник встретил гостя в инвалидном кресле, он «сгибался пополам от боли», но вопреки всему не поддавался «меланхолии и унынию». Печальное совпадение: в день приезда Гитри с кинокамерой проходили похороны жены Ренуара, скончавшейся несколькими днями ранее. «Вам, должно быть, очень больно, месье Ренуар», — смущаясь, с сочувствием произнес Гитри. «Больно? — воскликнул прикованный к креслу Ренуар. — Моя нога — вот это действительно больно!» В фильме Ренуар выглядит изможденным; у него неухоженная редкая бородка, на голове — большая кепка с соединенными вверху «ушами». Ему помогает младший сын, четырнадцатилетний Клод (которого часто называли Коко); художник курит сигарету, выдыхая большие облака дыма — так в его образе переданы отвага и решимость, — и подправляет что-то на холсте кистью, которую держит в забинтованной узловатой руке.

Труднее пришлось Гитри с нелюдимым и влачившим безрадостное существование Дега, который отказывался сниматься. Автор фильма был вынужден прятаться возле квартиры художника на бульваре Клиши, и ему все-таки удалось отснять десять секунд: Дега, с всклокоченной седой бородой, в котелке, не глядя по сторонам, идет по тротуару с племянницей Жанной Левр и несет сложенный зонт.

Добравшись с Шарлоттой до Живерни, Гитри не сомневался, что там их радушно встретят. В первых кадрах Моне, в соломенной шляпе, приветливо общается с Гитри, щеголяющим в канотье на гравийной аллее у дома. На заднем плане Нитья Салеру резвится с двумя миниатюрными собаками. Вероятно, она и была их хозяйкой. Моне любил птиц и зверей и часто оставлял открытыми окна столовой, чтобы хлебными крошками со стола полакомились воробьи. Японские куры, подарок Клемансо, свободно разгуливали по саду и даже наведывались в мастерскую, где мэтр подкармливал их с руки. Но он не держал собак и кошек, опасаясь, что те поломают его цветы. В сад не пускали даже принадлежавшего Жан-Пьеру ирландского водяного спаниеля Ласси, получившего в 1913 году приз на выставке собак в Кане.

В фильме показана колышущаяся на ветру поверхность пруда с лилиями, камера медленно движется влево, захватывает ирисы, островки водяных лилий, японский мост — все кажется безупречно ухоженным, хоть Моне и сетовал, что все его садовники сидят в окопах. И вот поодаль, на краю пруда, появляется сам мэтр — он трудится под сенью своего гигантского зонта. Холст — очередной grande étude — практически нависает над ним.

Снова смена кадра, на этот раз — крупный план: гениальный Моне непринужденно стоит перед холстом, во рту полусгоревшая сигарета, с которой вот-вот упадет пепел, а затем, семьдесят семь секунд, — мастер за работой. Он смотрит не вперед, где мост, — поскольку холст слишком широкий, — а скорее под прямым углом вправо, на ивы, ветви которых свисают над водой. Он держит кисть за кончик древка и наносит на холст отдельные мазки, то и дело бросая в сторону испытующие взгляды. Когда ветви начинают раскачиваться на ветру, он выбирает другую кисть из небольшого букета, который сжимает в руке. Он протирает ее тряпицей, смешивает краски на широкой палитре — в форме листа лилии, — и когда снова наносит мазок, холст слегка колышется от ветра и от прикосновения кисти. Движения Моне — энергичные и уверенные, он периодически ненадолго поворачивается к кинооператору (при этом на его брови и глаза падает тень от шляпы) и что-то говорит.

После этого камера снимает протяженный кадр с противоположного берега. Моне отступает от мольберта и, перед тем как уйти, вытирает руки большим носовым платком. Даже с учетом того, что движения, запечатленные ручной кинокамерой Гитри, на пленке ускорены, заметно, что походка у него бодрая, почти танцующая.

Несмотря на многие «неурядицы и хлопоты», новая мастерская Моне была завершена менее чем за четыре месяца. В конце октября он рапортовал в письме братьям Бернхайм-Жён, что наконец обосновался в своей «чудесной студии». От сдержанности, с которой он ранее отзывался о постройке, не осталось и следа — отчасти потому, что новое большое пространство, пусть даже непривлекательное снаружи, позволяло ему оценивать плоды своего труда. «Я наконец смогу судить о том, что сделано», — сказал он Жеффруа в середине октября, уже предвкушая, как разместит свои широкие полотна в помещении, где будет создана иллюзия грота, — именно в таком антураже он в конечном счете видел свои работы. Холсты были выставлены на больших мольбертах с роликовыми колесами, так что их можно было перемещать по деревянному полу. Полотен, разумеется, становилось все больше. Всю осень 1915 года Моне работал не покладая рук, несмотря на болезнь, приковавшую его на некоторое время к постели. «Видимо, немного перетрудился, — пояснил он Жеффруа, — ничего серьезного, хоть это и некстати, если привык, как я, жить вне четырех стен».

Как только в начале ноября мастерская была окончательно готова, Моне совершил давно откладывавшуюся поездку в Париж, чтобы навестить друзей, в том числе Мирбо, снявшего на зиму квартиру в центре, а также Гастона и Жосса Бернхаймов, с которыми отобедал. Второй военной зимой Париж оказался не так щедр на гастрономические наслаждения. Морепродукты, которые Моне особенно любил, стали редкостью и дорого стоили: многие рыбаки ушли на фронт; сказывались также плохая погода и угроза, исходившая от немецких подводных лодок в прибрежных водах. В день приезда Моне «волна негодования» охватила Ле-Аль, парижский центральный продовольственный рынок, когда несколько сот возмущенных покупателей, у которых лопнуло терпение, стали опрокидывать ящики с суточным уловом. Беспорядки поспешно пресекли, но правительство решило принять меры по обеспечению города дичью и мороженым мясом, а заодно пополнить запасы угля перед наступлением зимы.

Всюду по-прежнему были заметны признаки войны. На ипподроме в Лоншане устроили пастбище для коров, а во дворе Дома инвалидов выставили захваченные немецкие пушки и аэропланы. Встречались и повреждения от бомб: в марте несколько цеппелинов спустились вдоль долины Уазы, а затем, повернув к западным окраинам Парижа, сбросили бомбы на «Край импрессионистов». Пока паровоз, пыхтя, продвигался к вокзалу Сен-Лазар, Моне мог увидеть слева дом на рю Амели в Аньере, разрушенный цеппелином, а еще через несколько минут, повернувшись вправо, — пробитую крышу здания на рю Дюлонг в Батиньоле, пострадавшую в тот же вечер. Места эти обладали скорее художественной, нежели стратегической значимостью: французская пресса с горькой иронией сообщала, что германцы атаковали «аньерские и батиньольские укрепления». Немцы могли даже планировать нападение на «крепость Живерни»: в мае 1915 года, через два месяца после налетов на цеппелинах, воздушная война напомнила о себе в деревне Моне в виде зловещей «огромной сферы» со следами крови, которая упала без гондолы и аэронавтов; в ее трехсотметровых тросах запуталась вырванная с корнем молодая вишня. Видимо, это был германский разведывательный шар, сбитый летчиками «противоаэростатных сил»; из него выкачали воздух и отправили на экспертизу в Вернон.

Двухдневное пребывание Моне в Париже совпало с избранием Жоржа Клемансо председателем Комитета сената по иностранным делам — это была довольно влиятельная должность. Звучавшая из уст Клемансо решительная критика войны — скудного боевого снабжения, нехватки медицинской помощи, неэффективных стратегических решений генералов — продолжилась с неослабевающим напором. Противники обвиняли его в «ненавистническом и вредном политиканстве», в августе выпуск его газеты в очередной раз был приостановлен. Впрочем, это только закрепило за ним репутацию поборника всех poilus, то есть «косматых», как принято было называть французских солдат, которых все представляли небритыми и нечесаными. В конце сентября Клемансо побывал на передовой в окопах и лично увидел, в каких условиях живут солдаты. В своем рапорте он попытался смягчить «вечное недовольство» действиями военных — этот документ и правда кажется на удивление позитивным. Вскоре Клемансо оказался «в гуще событий» во время «мощного и успешного наступления» французских частей. Он утверждал, что сумел пообщаться со всеми поголовно и вынес из этой поездки «не просто яркие впечатления». Его выводы, должно быть, сбили с толку тех, кто видел в нем мрачного злопыхателя: «Мне радостно признать, что все увиденное наполнило меня чувством уверенности».

Спустя несколько недель под шквалом донесений о дефиците боеприпасов и неудачах на фронте подал в отставку с поста премьер-министра Рене Вивиани, а пятидесятитрехлетний социалист Аристид Бриан сформировал коалицию национального единства. Он объединил политиков всех мастей, от радикал-социалиста Луи Мальви до представителя правого католического крыла — барона Дени Кошена, коллекционера современного искусства, владевшего картинами Моне, Мане, Ван Гога, Сезанна и Поля Синьяка. Бриан пригласил Клемансо вступить в этот разношерстный союз, но тот ответил, что не присоединится ни к одному кабинету, если не будет его возглавлять. Политические баталии и многочасовые будни сказались на его здоровье: к 1915 году у него обнаружился диабет.

Второй раз Моне отправился в Париж в ноябре, на этот раз вместе с Бланш. «Постарайтесь заранее выяснить, — писал он братьям Бернхайм-Жён пятнадцатого числа, — состоится ли в следующее воскресенье премьера нашумевшего фильма».

Первый показ фильма Саша Гитри «Соотечественники» должен был пройти в театре-варьете. В 1860-е годы, когда молодой Моне жил в Париже, сюда ходили на пользовавшиеся необычайным успехом оперетты Жака Оффенбаха — «Прекрасная Елена» или «Герцогиня Герольштейнская». Правда, самому Моне едва ли когда-либо доводилось усаживаться в эти плюшевые кресла. В отличие от Ренуара и Дега — создававших превосходные сценки с танцовщицами, оркестрантами и театральными ложами, — он совсем не стремился все это изображать, как и участвовать в ночной жизни с ее операми и балетами или новомодным развлечением — кино. «Кино его практически не интересовало, — вспоминал Жан-Пьер. — „Соотечественники“, пожалуй, единственный фильм, который он вообще посмотрел». Это внешнее отсутствие интереса к новым технологиям — фотографии и кино — удивительно и даже парадоксально для человека, одержимого при этом идеей мгновенности визуального впечатления.

Сеанс начался в четыре часа пятнадцать минут пополудни и продлился двадцать две минуты; перед зрителями предстали подвижные мерцающие черно-белые кадры с запечатленными живыми легендами национальной культуры. Среди знаменитостей, покорно изображавших самих себя, были Сара Бернар, которая воодушевленно читает стихи, сидя на скамье рядом с Гитри, и Камиль Сен-Санс, сначала играющий на рояле, а затем размахивающий палочкой перед воображаемым оркестром. Стеснительный Мирбо, давший интервью у себя в саду, выглядит (если цитировать «Фигаро») «так, словно попал в камеру пыток», а Анатоль Франс появляется за столом в кабинете и что-то выводит на листе бумаги, «изо всех сил стараясь не улыбаться». Еще Гитри уговорил позировать перед камерой театрального режиссера Андре Антуана и драматурга Эдмона Ростана, чей «Сирано де Бержерак» шел в это время в другом театре, составив конкуренцию фильму.

«Имя Саша Гитри на афише, — писала газета „Голуа“, — залог оригинальности, ведь этот молодой человек не выбирает проторенных троп». Можно смело предположить, что зрители фильма ничего подобного прежде не видели. «Такой кинематограф столь увлекателен для публики, — продолжала „Голуа“, — благодаря комментариям месье Гитри». Гитри и Шарлотта, спрятавшись в кулисах, во время показа комментировали происходящее на экране. «Его образ жизни предельно прост, — с выражением рассказывал Гитри, когда в кадре появлялся Моне. — Он наблюдает, ест, гуляет, пьет и слушает. В оставшееся время работает». Публика была потрясена до глубины души, когда в эпизоде, посвященном Ренуару, Гитри озвучил малоправдоподобную историю о том, как в юности Моне и Ренуар целый год продержались на одном картофеле.

Осваивая то, что «Фигаро» назвала «новым замечательным применением кинематографа», Гитри проявил себя как настоящий новатор. Во время показа фильма он синхронно произносил реплики своих экранных героев, закладывая таким образом основы будущего звукового кино. Газета «Пти паризьен» сообщала: «Гитри и мадам Лизес, стоя в кулисах, повторяют слова персонажей и дарят свои голоса тем, кого мы видим на экране». Так зрители театра-варьете стали свидетелями «разговора» Моне и Гитри, когда художник рассказывает ему об американке, попросившей подарить ей кисть. «Странные вещи приходят в голову людям, вы не находите?» — спрашивает Моне. «Вовсе нет», — отвечает Гитри, добавляя: «В подтверждение я сам попросил еще одну». Гитри стал рассматривать пук использованных кистей, но Моне велел: «Возьмите поновее, вдруг пригодится».

Фильм был «с восторгом принят» как зрителями, так и критикой. «Сердце внезапно переполняется эмоциями, — писал Режис Жиньу, критик „Фигаро“. Его особенно тронули кадры с Моне и Ренуаром. — Мы видим мэтров за мольбертами: работать на пленэре для Моне так же естественно, как дышать, есть, пить, — он все делает с чувством». Жиньу сомневался, что камера способна передать «тайны их гения», но его воодушевляло, что зритель мог «взглянуть на холст глазами художника, так же ощущая свет, пространство, форму — и радость творчества!».

Показы шли до конца декабря и продолжились в начале 1916 года на утренних и вечерних сеансах. В декабре в театре Пале-Рояль состоялась премьера его новой пьесы «Это нужно иметь» (Il Faut l’Avoir), и Гитри целую неделю метался между двумя площадками, пока в Пале-Рояль не переехал и фильм, — после этого автор смог немного перевести дух. Он по праву гордился своим произведением и в 1939 году сделал еще одну версию этого фильма, а затем, в 1952-м, третью, впрочем тогда он не предполагал, что продолжит заниматься кино. На будущее кинематографа и его выразительные возможности Гитри смотрел скептически. «Полагаю, — заявил он, — что кино уже начинает себя изживать».

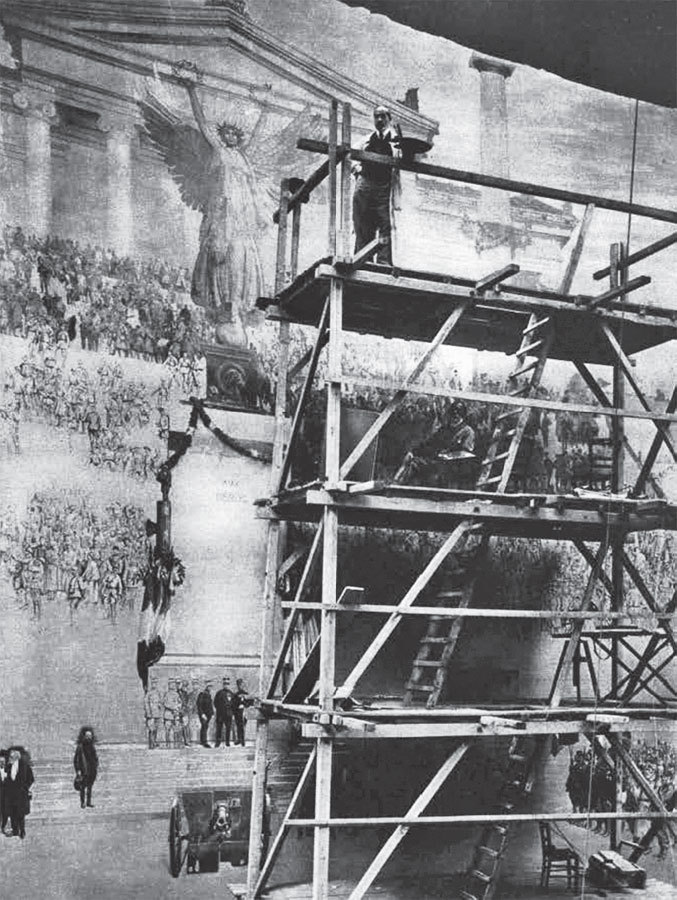

Пока зрители весь декабрь стекались на сеансы «Соотечественников», более скромная по численности публика тянулась на бульвар Бертье, по малоизвестному адресу на северо-западной оконечности города. В «Фигаро» сообщалось, что местные жители сгорают от любопытства: почему сюда без конца наведываются военачальники и штабные офицеры, «чье появление в этих тихих местах кажется более чем необычным». Поползли слухи, что в «неприметном здании неизвестного назначения», в которое они все заходили, стараясь не привлекать внимания, заседает военный совет. Но потом газета все разъяснила читателям. Здесь, на бульваре Бертье, создавался еще один памятник во славу Франции и ее воинов. «Генералы и офицеры всех родов войск приезжают сюда, — сообщало издание, — к живописцам Каррье-Беллезу и Горже». В мастерской Каррье-Беллеза художники принимали наиболее видных военных Франции: их лица должны были появиться в гигантской панораме «Пантеон войны».

Бо́льшую часть работ по осуществлению этого грандиозного замысла живописцы выполнили вдвоем в предыдущем году. В июне мастерскую посетил корреспондент «Фигаро», сообщивший, что видел полностью готовый эскиз панорамы. «Несмотря на ограниченные размеры, — писал он, — эскиз оставляет хорошее первое впечатление от будущего творения, которое составит 115 метров в окружности и 15 в высоту». Каррье-Беллез предполагал, что художникам придется расписать около двух тысяч квадратных метров полотна. Планировалось выполнить тысячи портретов и показать героические фигуры, объединенные в «блистательных композициях, на фоне которых, вдоль горизонта, разворачивается весь театр военных действий и можно различить очертания Ипра, Арраса, Суассона, Реймса, Нанси, Меца и Страсбурга». И хотя живописцам в их деле помогала большая артель, Каррье-Беллез считал, что работа займет еще год.

Создание гигантской панорамы «Пантеон войны»

В числе посетителей мастерской Каррье-Беллеза был в то время французский генерал Луи де Модюи — один из тех, кто отличился, добывая победу в битве на Марне. Пока генерал позировал, в мастерскую пришел солдат, молодой лейтенант с повязкой на голове и рукой на перевязи. Модюи стал сочувственно выяснять, серьезно ли он ранен. «О, пустяки, месье, — ответил лейтенант. — Потерял глаз, и пулей пробило руку». При этом он уверял, что ничего страшного в этом нет и через пару дней его снова пошлют на фронт. После этого короткого диалога генерал Модюи обнял лейтенанта, его лицо было мокрым от слез. «Мне столько раз приходилось обнимать детей, которых я никогда не увижу вновь», — сказал он Каррье-Беллезу.

Между тем Клод Моне надеялся, что своего солдата он еще непременно обнимет. В конце ноября он поехал в Версаль проводить своего сына Мишеля, который, пройдя подготовку, отправлялся на фронт. Увы, из-за недоразумения поездка оказалась напрасной: Мишель выступил в поход на день раньше. Моне пришлось вернуться в Живерни «обескураженным и опечаленным. В моем возрасте, — признавался он Жеффруа, — это нелегко». Двумя неделями раньше ему исполнилось семьдесят пять. Под конец года он написал: «Хватит с меня этой ужасной войны».

Назад: Глава шестая Grande Décoration[352]

Дальше: Глава восьмая Под огнем