Книга: Мир, который сгинул

Назад: Глава III Учеба в университете; секс, политика и последствия

Дальше: Глава V Не-война; преисподние и кексы; свидание; звонит красный телефон

Глава IV

Поиск работы и трудоустройство; природа Вселенной; опять Гонзо

– Мистер… эмм… ах да, прошу прощения. Миссис… Брент!

Олеана Брент – уже третий человек в конторе «Толкастера и Риэма», который меня обскакивает. Не в прямом смысле, конечно. Миссис Брент – степенная костлявая дама и нипочем не стала бы рисковать своей портативной froideur, занимаясь гимнастикой в приемной, даже если бы компания поощряла такого рода занятия. Она сидит на стуле, суровая и одинокая, пьет кофе без кофеина и читает журнал без картинок. Затем плавно поднимает голову и настороженно входит в кабинет, словно ей предстоит окунуться в ледяную воду и терпеть дразнилки сверстников.

Когда Сьюзен де Ври (пом. в-през. по персоналу в «Т. и Р.», но не в СВКДБ, АП или ООН, хотя ей очень бы хотелось) ошибочно позвала Мартина Реддла, тот любезно сообщил, что вообще-то стоит в списке после меня. Сьюзен де Ври только отмахнулась, давая понять, что моментально все устроит, Мартин скорчил виноватое лицо и вошел. Де Ври сделала такой же вихлявый жест, когда я вежливо предостерег ее от повторной ошибки с Говиндой Ланкастер. А теперь вместо меня в святая святых отправляется Олеана Брент, и уже ясно, что эту игру я проиграл. Четыре года студенческого шулерства не прошли даром: крапленую колоду я отличу с первого взгляда. Вопрос даже не в том, чтобы отгадать нужную карту, а в том, чтобы ее не отгадать. И действительно – вот чудеса! – мое назначенное на девять собеседование оказывается последним в списке, не вернусь ли я на следующей неделе?

Я – лучший продукт образовательного производства и прекрасно понимаю, что возвращаться нет смысла. Меня отбрили, взвесили и сочли негодным, а я даже не увидел весов. Мой следующий визит, вероятно, вызовет массовый исход персонала из задней части здания. Я начинаю мало-помалу привыкать к этому ощущению: работодатели точно сговорились меня не брать.

В «Брайтлинг, Фурдейл и Клембер» на мои ответы равнодушно кивали два скучающих менеджера, с самого начала заявившие, что уже набрали сотрудников на год, – и затем выпроводили меня, дабы побеседовать с многообещающим юношей из Листерской экономической академии. «Мелисанд-Ведетт-Фармер Инк.» не ответили на мое письмо. «Толкастер и Риэм» тоже не горят желанием разговаривать. Я ухожу, пока меня не вышвырнул за дверь охранник.

И дальше то же самое: «Семплер и Хойт» не нуждается в моих услугах, равно как и «Международный центр решения проблем и развития». В «Бернард и Фиш» мы несколько подробнее, чем я ожидал, говорим о погоде, а потом я окончательно понимаю, что провалил собеседование: мистер Ланге-Лиманн просит повторить главные особенности кучево-дождевых облаков и настораживается, когда я возвращаю его к теме трудоустройства. В ООО «Каддоган» женщине, ведущей собеседование, по крайней мере хватает вежливости объяснить, что со мной не так:

– К вашим бумагам идет засекреченное приложение, это довольно странно.

Я даже не догадывался о приложении, но менеджер объясняет, что потому оно и называется засекреченным.

– И о чем там говорится? – спрашиваю я.

Она не знает. Приложение ведь засекреченное. Может быть, я тайный агент. Или, к примеру, меня подозревают в преступной деятельности за рубежом. Или (тут я вновь оказываюсь на мокром скользком стуле) я вступал в связи с нежелательными элементами. Менеджер не дает мне рассказать об Алине: если я знаю, в чем дело, то должен иметь в виду, что эти сведения засекречены, и у нее нет ни малейшего желания их узнавать, поскольку это запрещено статьей 1, параграфом II закона «Об информации» и статьей 15, параграфом VI постановления «О разглашении сведений», а также рядом других законодательных актов, которые сами по себе секретны в соответствии со статьей 23 (параграфы X–XXI) указа, чье название также не подлежит огласке. Увы, над моей личностью висит такой внушительный вопросительный знак, что их фирма не может принять меня на работу. Остальные, как выясняется, тоже.

Гонзо недоступен, он с головой ушел в романтические отношения с какой-то девушкой, вернее девушками. Я звоню Элизабет Сомс – оказывается, она сейчас дома, в Криклвудской Лощине. Приезжаю. Объясняюсь. На лице у Элизабет то отсутствующее выражение, какое обычно сопровождается закатыванием глаз и очевидными ответами. Наконец она спрашивает, кто из моих преподавателей разбирается в жизни. Я задумываюсь: многие джарндисские профессора работали в бизнесе и юриспруденции, в науке и искусстве. Однако никто из них не производит впечатления человека практичного, приземленного, кроме одного. Я называю имя. Элизабет кивает. Меня не покидает ощущение, что все это время она ждала, пока я ее нагоню. Спрашиваю, как у нее дела. Элизабет учится на журналиста, хочет путешествовать по свету. Нужно много чего узнать. По ее лицу ясно, что сегодня она больше ничего не расскажет. Мы просто гуляем, и я даже смешу ее – правда, всего раз.

Перед моим отъездом она легко целует меня в щеку. Целомудренно, но с большим чувством. Я обнимаю ее и вдруг понимаю, какая она хрупкая и тоненькая по сравнению со мной. Я чувствую это, когда левой рукой прижимаю Элизабет к себе, а правой обнимаю и дотрагиваюсь до своего же плеча. Мы отстраняемся, она целует меня в другую щеку. Губы у нее чуть влажные и очень мягкие. Поцелуй остается и щекочет меня, но, прежде чем я успеваю разглядеть лицо Элизабет, она отворачивается и ускользает; подходит мой поезд.

– Вот дрянь-то, – говорит профессор Фортисмир, имея в виду не мое положение, а куропатку, которую в эту минуту подала ему симпатичная студентка Каллиста, приехавшая по обмену. Фортисмир назначил ее своим личным мясником – в поддержку движения за женское равноправие.

– Все претензии к поварам, хорошо? – Каллиста буравит профессора испепеляющим взглядом, который очень гармонирует с ее мясницкой формой, и удаляется. По-моему, куропатка самая обычная, похожа на ошарашенного голубя с маленькими крыльями, но зоркий глаз Фортисмира, видно, разглядел какой-то изъян.

– Картошка, – мрачно поясняет он, – всюду суют картошку с навозом. Ненавижу подливку! Кониной разит. Ел конину?

– Нет…

– Неплохо, в общем. Только душок лошадиный. Как в конюшне.

Он сердито смотрит на куропатку и удрученно тыкает ее вилкой. Она издает влажный звук хрустящей корочки, раздираемой крупным джентльменом, и вид у нее становится совсем унылый. Фортисмир тронут. Он жалеет куропатку, и беседа ненадолго приостанавливается, потому что ест он далеко не тихо.

– Влип ты, – наконец бормочет Фортисмир, и я понимаю, что за уничтожением злосчастной куропатки он думал о моей беде. Это немного ободряет. – И глупо влип. Мерзкая девчонка, как бишь ее? Ждала, как Ева Браун, своего Гитлера. Нечестно, знаю. Так ведь настучала же. Никогда мне не нравилась. Алина, мать ее. И где она теперь? Перевелась. Свалила. Попрощалась хоть?

– Нет. – До меня доходит только сейчас.

Фортисмир кивает:

– Конечно, прихватила с собой обалдуя этого, Себастьяна Сэндса. И то хорошо. Умный мальчик. Кость в горле. Но мне он нравился. Не у нас ему учиться надо было. Поди ж ты… Теперь можно и десерт. – Фортисмир звонит в колокольчик. Каллиста приносит огромное блюдо запеканки из ревеня, залитой кремом, и вторую ложечку, совсем маленькую, для меня – то ли это отчаянная попытка не дать Фортисмиру лопнуть, то ли двусмысленный намек на наши с ним отношения. Каллиста тяжко вздыхает, с грохотом ставит блюдо и самым свирепым образом дует губы. На месте Фортисмира я бы подскочил, но он ничего не замечает. Каллиста выпрямляется и уходит прочь.

– Ревень – это я понимаю! Улучшает кровообращение. Повышает потенцию. И почему его до сих пор не исследуют? Твой приятель небось только им и питается. Как его звать? Любич. Ну да, восточноевропейская кровь, заводится с полоборота. Любич не Каллиста. Она на него зуб точит, понимаешь? Он ее продинамил. Вот и ушла ко мне, в отместку вроде. Глупая. Мне вообще не сдалась. Худая больно. Если б мы того, я бы ее раздавил. Сломал бы, как прутик. Пришлось бы ей наверх лезть – терпеть не могу. Как будто кита с мели снимают, честное слово. Мне бабу покрепче надо, ясно?

Фортисмир рисует в воздухе силуэт контрабаса. Я не настроен развивать эту тему и храню стратегическое молчание.

– Сходи к Херу. Он свое дело знает. Хитрая бестия. Умнее моего будет, а я-то как умен – жуть берет. – Глазки сверкают на его рыхлом лице: прямо лис в чаще. – Что ты ему скажешь?

– Правду.

Фортисмир задумывается.

– Да, наверное, так лучше. Честность подкупает, черт возьми.

Каллиста приносит сыр.

Вот так вышло, что я иду к мистеру Криспену Херу из Управления закупок – над его именем я уже успел похихикать в телефонную трубку, и секретарь очень убедительно предупредила меня, что у мистера Хера нет чувства юмора. Мистер Хер действительно смеется нечасто. Здание, в котором он работает, – серая бетонная коробка с угрюмыми окнами и стенами кошмарных природных оттенков, которые (согласно директиве № 9) призваны создавать рабочую атмосферу, но на деле оставляют впечатление, что ты угодил в мочеполовую систему больного бизона. Виной тому люминесцентные лампы (экономия электричества согласно директиве № 6): они излучают сине-зеленоватый свет, не очень-то благоприятствующий хорошему самочувствию. Кроме того, он возникает в результате прохождения ультравысокочастотных разрядов тока сквозь пары ртути, то есть лампы мерцают с определенной (чрезвычайно высокой) частотой, что у 81 % взрослых людей приводит к раздражительности и мигрени, а у землероек вызывает тахикардию. Поскольку землеройки очень чувствительны к стрессам, и вообще им страшно не повезло с сердечно-сосудистой системой, можно предположить, что любая землеройка, пришедшая просить у мистера Хера работу, погибнет, не одолев и пяти метров длинного коридора, который я сейчас одолеваю, и тут же превратится в органические отходы. Позже их утилизирует мусорная компания, и если в землеройке обнаружат повышенное содержание химических или, не приведи бог, токсичных веществ, а также если по причине аберрантного неземлероечного поведения и симптомов заразной болезни (кашля, сыпи, кровотечения, предсмертного разжижения тканей, петехиального кровоизлияния и других) заподозрят, что в вышеупомянутой землеройке содержался бактериологический возбудитель, ее передадут специальному спасательному подразделению, знающему толк в таких делах, и люди в скафандрах поместят ее в особый контейнер и отнесут в лабораторию, где попытаются определить степень угрозы и извлечь из маленького замученного трупа какие-либо улики, свидетельствующие в пользу антигосударственной деятельности или банального самоубийства.

Так как ни одна землеройка при нормальных обстоятельствах не приблизится к Управлению закупок, уже само присутствие этого животного сочтут признаком аномальной деятельности, и заблудший, растерянный, умирающий грызун может на несколько часов застопорить работу правительства, что будет стоить немалых денег налогоплательщикам. Все это проносится у меня в голове, пока я топаю по коридору к кабинету мистера Хера в поисках способа заработать на хлеб в этом, как оказалось, враждебном мире.

Дверь, разумеется, закрыта, поскольку люди вроде мистера Хера не склонны сообщать всем о своем присутствии. Во снах эта дверь являлась мне величественной и деревянной: она распахивалась передо мной, не успевал я постучать – тяжелая, укрепленная какими-то странными материалами из космических кораблей и субмарин, способными долго сдерживать пули, бомбы и физическую силу, чтобы Криспен Хер, хранитель бесценного человеческого опыта, успел вызвать подкрепление или укрыться в паутине тоннелей позади своего кабинета, или даже взять автомат и подавить вторжение посредством суперсовременного оружия и исключительного мастерства.

Дверь, к которой я подхожу, загадочным образом пренебрегла своим благородным назначением и, видимо, твердо решила быть уродливой, заводского производства моделью с заляпанным окошком и надписью «К. Т. Хер, нач. упр.», переведенной с помощью трафарета и убогого сусального золота. Я поднимаю руку, рассчитывая, что дверь откроется сама, однако этого не происходит, и первый стук выходит робким и неуклюжим. Мне приходится его повторить, когда громкий голос велит: «Проходите!» – и я некоторое время вожусь с ручкой – ладони мои неожиданно вспотели, а ручка круглая и тугая. «Возьмите платок!» – кричат изнутри. На школьном стуле рядом с дверью стоит коробка с платками. Дверь – легкая и ничем не укрепленная – открывается, и я попадаю в комнату размером с уборную.

Мистер Хер – сухонький, похожий на крысу сморчок. Уши громоздятся на розовом спутнике его головы как солнечные батареи; начальник явно какое-то время вращался на здешней орбите, поскольку комнату заполняет его неповторимый дух. Мистер Хер пахнет льном, мятой и мокрым чиновником мужеского пола; впрочем, он не из тех, чьи подмышки испускают крепкий горчичный газ, так что запах весьма неожиданный, но не тошнотворный.

Мистер Хер указывает мне на стул и с любопытством подается вперед. Я вынужден слегка тряхнуть головой, дабы отогнать мысли о землеройках и не ляпнуть что-нибудь глупое или (это куда критичней) свидетельствующее о моей нетрудоспособности. К. Т. Хер спрашивает, с какой целью я пришел, и я отвечаю, что хочу работать.

– Но не у нас же, любезный! – удивляется он.

Напротив, именно об этом я мечтал всю жизнь.

– Вам известно, чем мы тут занимаемся?

Каверзный вопрос. Либо ответ настолько очевиден, что не нуждается в пояснениях, либо это строжайшая тайна, однако ни в одном из справочников, которые я пролистал в поисках имени и координат Криспена Хера, не говорится, чем ведает его управление.

– Если рассудить здраво, – здраво и рассудительно отвечаю я, – это одно из важнейших государственных ведомств.

– О да, разумеется, – с довольным видом отвечает Криспен Хер, – но что вас к нам привело? Немногие, – с грустью замечает он, – вообще догадываются о нашем существовании. Это необходимо и все же печально.

Понятия не имею, что должно было меня привести, однако желания распространяться об этих сомнительных тропах у меня тоже нет, посему я соглашаюсь с досадной необходимостью и благополучно увиливаю от ответа. С каждым таким маневром вид у Криспена Хера становится все печальнее и изможденнее, и каждый мой неответ приводит к очередному каверзному вопросу. В конце концов начальник управления поднимает руку, и я с абсолютной ясностью понимаю, что меня вскрыли, как канталупу; вопрос только в том, смилостивится он или вышвырнет меня за дверь, не пожалев моего лживого изворотливого зада.

Криспен Хер оценивает положение и испускает протяжный вздох.

– Извините, – говорит он, – но мне кажется, вы явились сюда лишь потому, что вам некуда пойти. Кто-то не оставил вам выбора. – Он кивает сам себе, и мне приходит на ум, что его голова-спутник – не из тех, что передают телефонные звонки из Эстонии в Кашмир. Нет, такие могут прямо из космоса сфотографировать ваши волосяные луковицы или прочитать вашу почту. К. Т. Хера не проймешь словесной импровизацией и фирменной Гонзовой улыбкой.

– К вашим бумагам идет приложение, – произносит К. Т. Хер из-за уютно захламленного стола. – Полагаю, остальные работодатели даже разговаривать с вами не стали. – Он смотрит на меня внимательно и благосклонно. – Или беседовали о чем угодно, только не о работе. Несмотря на ваши роскошные увертки, рискну предположить, что вы не имеете никакого понятия о роде нашей деятельности. Хотя ваше усердие похвально. – На этих словах я едва не начинаю рыдать, но у меня хватает сил на мужественный кивок, означающий, что сам я ни в чем не виноват, однако молча несу свой крест и не жду, что справедливость восторжествует. Криспен Хер открывает картонную папку и внимательно изучает единственный листок, который там лежит. Это занимает у него совсем немного времени. Он читает еще раз – на всякий случай – и пожимает плечами.

– Хотите взглянуть?

Криспен Хер пододвигает папку ко мне.

Несколько вариантов действий приходит мне на ум, большая часть которых – не варианты вовсе. О том, чтобы заорать и прибить Криспена Хера тяжелым степлером, не может быть и речи. Равно как и о том, чтобы облобызать его руки, поклясться отдать первую дочь ему в служанки, а первого сына – в подставки для ног. Вариантов только два: взять папку и узнать, почему меня не берут на работу, или броситься наутек, а всю оставшуюся жизнь мыть окна и гадать. К последнему я склоняюсь сильнее, чем вы думаете. Белая страница повергает меня в ужас; я опускаю глаза, дабы проникнуться ее магией, и тут понимаю, что уже все увидел.

«НАПРАВИТЬ К ДЖОРДЖУ ЛУРДЕСУ КОПСЕНУ», – гласит надпись крупным шрифтом. А далее приписка неровным почерком Лидиного папы: «Статист. Присылайте, если кливер ничего». Последнее из морской терминологии. Кливер – это косой парус, идущий от мачты к бушприту корабля. Он определяет характер судна, то есть манеру человека держать себя, и с большой натяжкой можно предположить, что под кливером имелся в виду нос. Мне кажется маловероятным, что Джорджа Копсена всерьез интересует строение моего носа. Будучи обладателем первоклассного эпикантуса, он отлично понимает, что о душевной организации человека нельзя судить по его внешности. Скорее, этими словами он предоставил Криспену Херу самому решать, гожусь я или нет, и теперь мое будущее в руках человека, которого я только что напрасно пытался одурачить. Он сразу раскусил мой убогий подхалимаж, у него нет причин меня любить, мало того, я тайком сравнил его с геостационарной землеройкой. К. Т. Хер позволяет своему могучему разуму на миг проявиться на уродливом добродушном лице и, прямо как мастер У много лет назад, видит во мне что-то хорошее.

– Статист, – произносит он тоном Евангелистки, разглагольствующей о сжигании крестов. – Известно ли тебе, кто это?

Нет, неизвестно.

– Идем.

Криспен Хер встает из-за стола и ведет меня по коридорам к точно такой же двери, за которой сидит человек по фамилии Понт. У Понта нет имени и должности, на маленькой табличке значится только «ПОНТ» заглавными буквами. А может, это его титул? Персона Очень Необычного Таланта. Политический Организатор Неясных Течений. Пингвино-обходчик Новых Территорий. Последнее маловероятно, но хотя бы объясняет, почему вся стена в его кабинете увешана графиками и таблицами. Я ищу взглядом признаки арктической фауны и образцы ворвани, когда Криспен Хер заговаривает:

– Понт, предлагаю тебе беседу сократического характера с завершением в виде короткого экскурса.

– О, давай! – храбро отвечает Понт и, отложив какие-то бумаги, читаемые в увеселительных целях, всем своим видом показывает, что навострил уши. Понт, как и мой новый друг Криспен Хер, похож на маленькое млекопитающее, только ночное. Понт моргает, потирает нос кулаком и всячески изъявляет готовность к беседе. Криспен Хер прислоняется к стене и начинает:

– Гоббс [философ и политолог, а не симпатичный мультяшный тигр] считал войну естественным первобытным состоянием человечества. Что скажешь ты?

– Что он был унылый старпер, двинутый на идее сильного правительства.

– Понт…

– Ладно-ладно. Скажем, его позиция небезосновательна. Продолжай.

– Замечательно. Таким образом, наипервейшей целью созданного государства было не дать людям убивать друг друга. Верно?

– Хннглммфммпф.

– Предположим, это означает «да». Но скажи мне, разве по природе своей правители отличаются от тех, кем правят?

– Да, они порочные спесивые извращенцы. И вообще, от власти сносит крышу.

– Умнее ли они, добродетельнее ли простых смертных? Быть может, сострадательнее?

– Ха!

– Предположим, это означает «нет». Итак, дабы защищать простой народ от его же правителей, законы должны быть универсальны. А решения тех, кому выпало властвовать, должны быть прозрачны и разумны. Следовательно, правители обязаны действовать не как люди, но как инструменты совершенного правосудия, как мыслящий и планирующий, а не просто согласный на все механизм. Личные мотивы здесь непозволительны, иначе над системой нависнет угроза privi lege – частного права. Мы сейчас говорим о Машине Власти, так?

– Криспен, надеюсь, ты имеешь четкое представление о том, куда клонишь? У меня еще целый ворох увлекательных отчетов о закупке калия.

– Верь мне, отважный Понт. Я уже почти достиг цели.

– Тогда не медли, друг мой!

– Такой механизм не может функционировать без точной информации. Самоочевидно, если на входе данные искажены, то на выходе они стократ несовершенней – учитывая и без того имеющиеся недочеты, присущие любой системе (согласно законам термодинамики, невозможно построить такой двигатель, во время работы которого часть энергии бы не рассеивалась). Поскольку машина у нас информационная, неточности приведут к выработке чепухи, верно?

– Дрянь вошла, дрянь вышла, точно. Нет, лучше так: древо чепухи орошается влагой ошибок, и на его ветвях зреют тыквы катастроф.

– О, любезный Понт, дивно сказано!

– Видишь ли, Криспен, отчеты о закупке калия столь увлекательны, что временами я должен возвращаться на землю и гнуть спину в творческом забое. Но продолжай, умоляю.

Криспен Хер кивает.

– Итак, вывод: можно ввести в Машину Власти правильные сведения, посадить за нее обычных хороших людей, но в лоток все равно шлепнется полный идиотизм.

– Более того, это самый вероятный исход.

– Тогда рассмотрим гипотетический случай: предположим, Машина начала искать врагов среди собственных подданных.

– Она неизбежно их получит. Это несправедливо, и люди начнут возмущаться. Вопрос в том, как ей воспринимать таких врагов. Сначала Машина будет видеть в них законную оппозицию, потому что так записано. Но с каждым новым взглядом предрасположенность к подозрению в криминальной деятельности будет все выраженней.

– А попроще?

– Это как фотографировать фотографию фотографии. Картинка становится все более размытой, тени чернеют, лица расплываются. В конце концов снимок можно будет толковать как угодно, но если этим займутся люди, всюду ищущие угрозу, они будут округлять в более опасную сторону. На снимке со дня рождения дочки фотографа окажется сцена покупки оружия. Лицо Гатри Джонс, восьмилетней чемпионки по скручиванию шаров, станет размытым ликом Анджелы Хедергаст, знаменитой торговки ураном. С каждым новым поднятием старого дела увеличивается вероятность того, что будет найдено нечто страшное – вернее, якобы страшное. А потом подозрение будет вызывать сам факт, что какого-то человека проверяли одиннадцать раз.

– И число возможных врагов народа…

– Вырастет до небес. Машина Власти смотрит в зеркало на саму себя и, разумеется, видит картину собственных изъянов.

– Так к чему это приведет?

– Машина будет знать, что, по самым скромным оценкам, всюду прячутся страшные враги, но найти их она не может. Стало быть, они хорошо скрываются и знают свое дело, это профессиональные агитаторы и террористы. Машина будет принимать все более суровые меры. Врагами государства сочтут даже тех, кто совершил малейший проступок, на кого пало легчайшее подозрение. Простых людей с каждым разом будут проверять все тщательнее и строже. Рано или поздно Машина либо наживет себе врагов, либо кто-то сверху изменит ход событий… А эти людишки под микроскопом нужны, чтобы заполнять ими пустые строчки в численной модели Машины. Иными словами, безвинных людей держат за лукавых свирепых чертей лишь потому, что в статистике есть пробелы… Кхм. Криспен?

– Да, Понт?

– Ты втянул меня в это дуракаваляние лишь с тем, чтобы объяснить своему новому приятелю с засекреченным приложением в бумагах, кто такой «статист»?

– Мне всегда нравились наши беседы.

Понт тяжко вздыхает.

– Прошу, оставь меня, Криспен и друг. От тщетного чесания языком у меня разыгралась мигрень.

– Благодарю, Понт.

Криспен Хер уводит меня обратно в свой кабинет. Я сажусь и спрашиваю:

– Это правда?

– В общем и целом. Конечно, есть нюансы. Система действует более обдуманно, у людей есть право выражать свое мнение. После нескольких проверок охота на ведьм прекращается, и все мы можем заняться своими делами. Кроме Понта, разумеется.

– Почему?

– О, разве я не говорил? – Криспен Хер сухо улыбается, и на его дружелюбном лице мелькает предостережение. – Наш друг Понт – главный охотник на ведьм. Настоящий. Он знает все цифры. Читает признания. Выслеживает, разнюхивает и ничего не забывает. Крайне умен. Он находит действительно опасных людей.

– Как ему это удается? Раз все так запутанно?

– Понт им сочувствует. Видишь ли, он с ними согласен и всем сердцем ненавидит Машину Власти, презирает ее. Наш Понт – анархист. Однако… насилие он ненавидит еще больше, понимаешь? Он убежден, что насилие порождает насилие и не дает ответов, лишь создает новые правила, которые он, как ты понял, ненавидит. Словом, Понт мыслит, как враг, с нашей точки зрения. Если бы ты когда-нибудь решил устроить настоящий бунт – а не развлекаловку для студентов – тебе бы стоило очень бояться Понта. Он никогда не ошибается.

Бррр.

– Мы нашли твоего приятеля, Себастьяна, и предложили ему работать у Понта. Но нет. Они с женой – ты ее вроде бы знаешь – довольны своим делом. Ну что тут скажешь, всякое бывает. – Он пожимает плечами.

Я смутно догадываюсь, что Себастьян и Алина открыли антикварную лавку или занялись торговлей изделиями из домотканого льна.

– Подпиши, – говорит Криспен Хер и протягивает мне договор. Он длинный, довольно замысловатый, и все пустые строчки уже заполнены. Грандиозное многоречивое заглавие гласит: «БЛАНК». Внизу оставлено место, где могут расписаться бежавшие от жестоких допросов и затерявшиеся в открытом море.

– Что это?

– Единственная работа, какую я могу дать. На другие тебя не примут. «Джордж Копсен ждет тебя», и все такое.

– Зачем?

– Понятия не имею.

Выпучиваю глаза.

– Все будет хорошо, – успокаивает меня Криспен Хер. – Надеюсь.

И я подписываю бланк.

Здание называется «Проект „Альбумин“». Белок тут ни при чем, название было сгенерировано компьютерной программой, которую, по всей видимости, не попросили избегать жутковатых и умеренно гадких слов. Возможно, здание называется вовсе не так, вернее, так оно называется лишь для меня. Во всем чувствуется атмосфера секретных операций, зачисток и таинственных пропаж с лица Земли, что вполне соответствует впечатлению, которое оставила наша последняя встреча с Джорджем Копсеном, и абсолютно не соответствует детским воспоминаниям о печенье, апельсиновом соке, брезентовой палатке в гостиной и играх с Лидией. Они с Гонзо придумали особую «больничку», согласно изощренным правилам которой я большую часть времени лежал труп трупом, и меня лечили с помощью разнообразных хирургических инструментов (как-то: нож для масла/скальпель, носовой платок/бинт и пластмассовая трубка, стыренная из гаража, назначение коей от меня милостиво утаили).

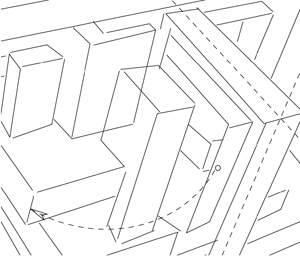

Если вы встанете перед Проектом «Альбумин» и поднимете голову, то само здание толком не увидите. Угловатый стильный фасад имеет ребристую поверхность, как у шестеренки или подошвы кеда. В него врезаны огромные железные двери, блестящие и неприступные, как греческие храмы, но с налетом последних архитектурных веяний. Дом так велик, что вблизи цельную картину увидеть невозможно. Если пройти чуть назад, весь вид загородит склон холма. Если вообще сойти с дороги, чего вам настоятельно не рекомендуют делать знаки «Осторожно, минное поле», вы почти наверняка подорветесь. Знаки выглядят скромно, но не лгут.

Даже если вам удастся взойти на холм целым и невредимым, вы не увидите здания целиком, потому что круглый год оно прикрыто кокетливой дымкой. Кусок восточного крыла утянет ваш взгляд в одну сторону, промельк заднего двора в другую. Проект «Альбумин» может стать вашей навязчивой идеей, вы отчаянно захотите разоблачить его тайны и проникнуть в манящие недра. Если так, вы очень скоро почувствуете: здание этого жаждет, ему не терпится стать жертвой враждебных военных действий, шпионского рейда, просто чтобы проучить нарушителей.

Несколько месяцев назад три чрезвычайно целеустремленных джентльмена провели отменный, в лучших традициях спецопераций, захват Проекта «Альбумин». Они хотели узнать тайны, столь очевидно кроющиеся за роскошным модерновым фасадом. Несколько недель они разрабатывали план, после чего нарядились в стильные черные костюмы и сделали дело: взорвали черный ход и, исполнившись верой в собственное могущество и героизм, шумно вломились внутрь.

Увы, все здание Проекта «Альбумин» – одна большая ловушка. Стены обиты замысловатыми металлическими панелями, создающими иллюзию огромного количества тайных дверей и проходов. Налетчикам понадобилось примерно двадцать девять минут, чтобы убедиться в полном отсутствии дверей. Очень скоро они узнали, что святая святых Проекта «Альбумин», его теплое загадочное сердце, в действительности ледяное и неприветливое, поскольку каждые полчаса оно затопляет комнаты и коридоры жидким азотом. Целеустремленных подтаявших джентльменов вынесли из здания чуть позже, когда смогли оторвать их от пола.

Все это я узнаю из дружеской болтовни с Ричардом П. Первисом. Вернее, с лейтенантом Ричардом П. Первисом. Он проезжает мимо парковки, сворачивает на маленькую подъездную дорогу за пустыми газовыми баллонами и цистерной с водой и тормозит у маленькой будки. На двери написано «Прораб», и Ричард П. Первис ведет меня внутрь. Конечно, никакая это не будка, а настоящий вход в Проект «Альбумин». Я едва не спрашиваю у Ричарда П. Первиса, нет ли тут бассейна с акулами-людоедами, которым можно скармливать вражеских шпионов. К счастью, я не допускаю этой роковой ошибки, поскольку очень боюсь, что ответ будет утвердительным. Здание даже не догадывается о собственной нелепости, но его себялюбие оправдано тем, что оно убивает людей.

Помещение будки плавно переходит в таинственный коридор с неровными сливочными стенами и решетчатым полом, уходящим вдаль, будто в старой фантастической киношке с чересчур оптимистичными прогнозами на будущее. Веселая незнакомка в форме здоровается со мной и вежливо просить раздеться. Я раздеваюсь. Веселая незнакомка не отворачивается. Если мои обнаженные гениталии и смущают ее, виду она не подает.

Она берет мою одежду и удаляется, а когда я остаюсь на месте, терпеливо просит идти следом. Я захожу в комнату, полную бесстрастных типов в халатах и масках, где меня подвергают тщательнейшему осмотру: бреют, колют, скребут, моют, дезинфицируют, дезинсектируют, проверяют на детекторе лжи, делают биопсию, томографию и рентген, после чего в новой (гадкой) одежде отправляют дальше, к рабочему месту некого генерала Копсена, который мне то ли лучший друг, то ли заклятый враг, и я начинаю думать, что все равно не смогу почувствовать разницу (впрочем, он мог бы и нажать ту кнопку, а не просто показать ее мне). Отец Лидии одаривает меня поросячьей ухмылкой и говорит: «Добро пожаловать в штат», как будто я здесь не в роли новобранца.

– Ты, наверное, удивляешься, зачем я тебя позвал, – говорит генерал Копсен, когда перед нами поднимается хай-тековая решетка, и мы проходим в шестиугольный тоннель, стены которого покрыты чем-то подозрительно смахивающим на волосы. Генерал хочет, чтобы я счел его слова забавными. Так я и поступаю, насколько это в моих силах. Он кивает в ответ на мою кривую улыбку и не привязывает меня к мокрому электрическому стулу. – По правде говоря, ты один из тех, на кого я возлагаю самые смелые надежды. Мои мальчики. Девочки, конечно, тоже, но я всех называю мальчиками. Ты один из лучших. Стойко все выдержал, не сдался, молодец! Криспен говорит, ты еще и умен.

Я недоуменно смотрю на него. Джордж Копсен мутит воду. Чудище, несущее электрическую смерть, пустило слезу. Он хочет быть любимым. Он забыл прошлое, принял меня в семью полоумных изыскателей и женит на одной из своих дочерей (не на Лидии). Генерал Джордж Копсен строит из себя папочку.

– Скверное было дельце, – говорит он. – Нам дали план. Сказали: «Найдите как можно больше террористов, они точно есть!» Пришлось подыгрывать. Спасать лучших. Ты один из лучших, конечно. Один из моих мальчиков.

Я мимоходом спрашиваю себя, что произошло с остальными. Их судили? Держали в неведении? Освободили, но записали в вечные подозреваемые? Или они попросту исчезли? Я взбешен: генерал вынудил меня радоваться тому, что я теперь один из «его мальчиков».

Он обнимает меня за плечо – как ни в чем не бывало, будто по моей коже не бегут мурашки и меня не тошнит всякий раз, когда он подмигивает. Мы идем по очередному фантастическому коридору к самому сердцу жуткой муравьиной фермы. Коридор залит светом, не поддающимся мгновенному анализу, и потому я не могу гадать, какое действие он оказал бы на землероек и землеройкоподобных – разве рискну предположить, что они бы безмятежно, широко распахнув глаза, любовались мягким обнадеживающим свечением. Здесь нет прямых углов, и из самых неожиданных мест торчат пенистые шипы, приглушающие звуки и исключающие определенные виды шпионажа, с теоретическими основами которых я не знаком, но для осуществления которых требуются ровные поверхности и симметрия. Спешно пресекаю этот ход мыслей – еще додумаюсь до чего-нибудь опасного, за что меня потом убьют.

Наконец мы поворачиваем за угол, и вместо очередной асимметричной двери или замысловатой лестницы я вижу перед собой кривую комнату, полную людей. Все они заняты чем-то, что вынуждает их мрачнеть и задумчиво жевать нижнюю губу. Вопреки мудрым советам стоматологов многие грызут ручки и карандаши, а у одного на губе большое синее пятно, и Джордж Копсен ведет меня к нему.

– Он тут самый главный, – благоговейно и с любовью произносит генерал. – Умен, как я, ты и все здесь вместе взятые. Именно он создал «Альбумин». Ты будешь с ним работать! – Он словно говорит о «Роллинг Стоунз» или Одри Хепберн. Я торчу под землей, в безумном футуристическом муравейнике, а на нашей предыдущей встрече босс играл со мной в запрещенные пытки, зато я буду работать с создателем архитектурного стиля, предназначенного для убийства людей. О да, сэр, это все меняет. Несмотря на спешку, я замираю и озираюсь по сторонам, переваривая, куда катится моя жизнь. Должно быть, Копсен принимает это за восхищение.

Стены выкрашены серыми красками разных оттенков, а из потолка торчат такие же шипы, как в коридоре. Столы и прочие предметы не имеют острых углов – увы, по этой причине все бумаги медленно сползают на пол, и примерно каждые две минуты ученые вынуждены за ними нагибаться. Точное время зависит, по-видимому, от высоты стопок, трения между отдельными листками и даже от количества графита или чернил на каждом документе. Иными словами, чем плодовитее ученый, тем выше вероятность, что его лучшая идея окажется под ножкой стула. Одна гениальная дама (я нимало не сомневаюсь, что все они – так или иначе гении) повесила свои заметки на бельевую веревку, протянутую над столом. Это решает проблему хранения, но дама, увы, близорука и не видит надписей на крайних листках, поэтому ее рабочий день похож на занятие по аэробике для гиков: сесть, работать, сверить цифры, встать, добежать до конца веревки, прибежать обратно, сесть. Все заново. («Армагеддонетика! Изобретай супероружие и худей!»)

В приблизительном центре комнаты (хотя как знать, может, он математически выверен) стоит емкость с прозрачной жидкостью, на дне которой расположился макет поля боя с игрушечными солдатиками, искусственной травой и парой несоразмерных военных машин вроде тех, какие были у нас с Гонзо, когда мы еще играли в войнушку и гоняли гусей петардами).

Человека с чернильными губами – он единственный, у кого больше бумаг и рабочего пространства, чем у любительницы аэробики – зовут Дерек. Или так надо его называть, ибо надпись на продолговатой металлической пластинке, расположенной в верхнем левом секторе его белого пиджака, гласит: «Профессор Дерек». Если подобное название должности показалось вам несколько усеченным, то вы не ошиблись. Нижнюю часть бейджика закрывает белый матерчатый скотч или пластырь, наклеенный вполне точно, но без внимания к эстетической стороне дела. Я мрачно восхищаюсь организацией, сотрудники которой обязаны носить бирки и в то же время скрывать друг от друга указанные на них сведения. Профессор Дерек поднимает глаза на генерала Копсена и получает приветливый кивок.

– Ну, дамы и господа, по местам.

Словно повторяя строчку довольно неуклюжего припева, люди с мозгами, вдребезги разбивающими закон нормального распределения, прячутся за ширмы и убирают бумаги в «безопасные» места: на стулья и в папки. Профессор Дерек сердито поглядывает на всех, пока они устраиваются.

– Итак… приступим… Протокол испытаний: поле боя. Местность затоплена для точного замера вытесняемого объема… Заряжаем… Огонь.

Он склоняется над маленьким пультом и щелкает один переключатель, второй и наконец – под вой клаксонов и вертящиеся красные огоньки – третий. Тишина. Ожидание. Влажный всплеск.

В стенке емкости появляется идеально круглое отверстие. Вместе со стеклом исчезает кусок макета и все солдатики. Вода – или чем там заполнили емкость – мгновенно поступает согласно законам динамики жидкостей и поверхностного натяжения. У меня полные туфли воды, а Джордж Копсен, теперь самый мокрый генерал в силах, говорит: «Фу ты черт!» и добавляет еще несколько слов, которых Лидия якобы не знает, хотя в действительности, судя по продолжительным и глубочайшим извинениям Гонзо, они прекрасно ей известны – более того, она могла бы вести курсы повышенной сложности для студентов, желающих обучиться некоторым вспомогательным действиям, могущим в умелых руках послужить отменным сопровождением для вышеупомянутых непечатных глаголов. Мысли эти несколько отвлекают меня от понимания того, что я сейчас увидел, а именно: есть волшебная кнопочка, с помощью которой можно уничтожать вещество особым, поразительно личным образом. Тут Джордж Копсен объявляет, что отныне я занимаюсь разработкой особых видов вооружения. Этот сектор военной промышленности вскоре получит заметное развитие, а я стою у истоков и, стало быть, нахожусь в крайне выгодном положении. Учитывая мою молодость и стойкость духа (шутка ли, мне на голову натянули мешок и сказали, что в любую секунду я могу стать нитью накала в живой лампочке), я годен для военной подготовки.

Без заботы Ма Любич, без ее обильных ужинов и наставлений, я моментально угодил в переделку. Теперь я солдат.

– Сегодня я расскажу вам такое, – говорит профессор Дерек на следующий день, – что вы можете счесть меня безумцем. Поэтому вы должны очень четко уяснить и запомнить: у меня столь чудовищно высокий IQ, что, даже если бы я полностью лишился рассудка – если бы дворец моего интеллекта превратился в заросшее плющом имение в Луизиане, с облупившейся краской, засохшими цветами и садом, полным изувеченных трупов, – я настолько умнее всех, кого вы знаете, что никто бы не смог это установить. – Он оглядывается, понимает, что его сравнение не возымело желаемого действия, и вздыхает. – Я не спятил, – говорит он более прямо, – просто я имею дело с физикой, которая настолько сложна, что для непосвященных похожа на полный бред. Как контракты и налоговое право. – Профессор вновь окидывает нас взглядом, и увиденное нравится ему чуть больше.

– Все вы хорошо знаете, кто такие гики, – продолжает он. – Запомните раз и навсегда: я – гик гиков, огромный мозг, дьявольское воплощение всего земного нердства. Я взломал код человеческого поведения с помощью математики. Я могу общаться с людьми на будто бы ненаучной основе и даже спать с женщинами, как любой из вас, потому что провел серьезное исследование в области поведенческой и статистической этнографии: в моей голове непрерывно идут прогностические вычисления, которые позволяют мне изображать приемлемые человеческие реакции и так хорошо подделывать обыкновенное здравомыслие, что разница находится в пределах допустимой погрешности. На самом примитивном уровне, к примеру по количеству ваших кивков и напряжению шейных и лицевых мышц, я могу точно определить, действительно вы меня слушаете или решили, что эта часть введения лично вам неинтересна, и думаете о чем-то другом. Для тех, кто сейчас вспоминает вчерашние любовные похождения или размышляет о сегодняшнем футболе, у меня в запасе несколько вариантов действий: а) понадеяться, что вы образумитесь и начнете меня слушать; б) обратиться к вам с речью на индивидуальной либо групповой основе, подчеркнув, что в настоящий момент я – ваш единственный шанс получить приличную оценку и достойную работу в конце этой чехарды, а в ближайшем будущем – выжить, если начнется война; в) мимоходом упомянуть, что вышесказанное естественным образом вытекает из моей вступительной речи, и вы должны уловить намек; г) НАОРАТЬ НА ВАС, что наиболее предпочтительно в военных кругах. Все эти варианты я использовал в иерархической последовательности, потому что, согласно моим математическим расчетам, именно такое объяснение будет самым доходчивым. Сейчас я говорю вам это не затем, чтобы вы знали. Просто другой наглядный пример моего интеллектуального превосходства над вами вы понять не в состоянии. Вопросы?

Вопросов нет. У профессора Дерека очень громкий голос, а его манера держать себя (очевидно, выбранная из ряда других внятных способов представиться новичкам) не вызывает желания сострить или даже предположить, что он любит шутки. Дерек – человек неопределенного возраста, спокойный, и, по-видимому, принадлежит другому биологическому виду, нежели мы. Лучше бы он выглядел подавленным и запущенным, однако (согласно особой выверенной формуле) он крепко сбит, в меру мускулист и волосы у него самые обычные, ухоженные. Так бы выглядел стипендиат Родса на обложке «Джи-кью» или «Форбс». Дерек бросает на меня предупредительный взгляд, временно ограничиваясь вариантом а). Я начинаю спешно делать заметки круглым почерком, который можно легко разобрать даже перевернутым, но прекращаю это дело, когда начинаю слушать по-настоящему.

– Известно ли вам, – спрашивает профессор Дерек, – что все мы живем в узком космическом коридоре? Что, если бы Земля двигалась вокруг Солнца по немного иной орбите, нас бы не существовало?

Мне это известно, но профессор Дерек спрашивает риторически или хочет убедиться, что это известно всем остальным, поскольку начинает объяснять. Суть его слов сводится к следующему: любой космический риелтор видит Землю в эротических снах. Она расположена достаточно близко к Солнцу, чтобы черпать от него энергию для биохимических реакций вроде фотосинтеза, но и не настолько близко, чтобы вспыхнуть и сгореть дотла. В то же время расстояние не так велико, чтобы наша атмосфера замерзла и рухнула наземь (физически это вполне возможное и очень неприятное явление, во многом потому, что напоминает нам о центральной комнате Проекта «Альбумин» и человеке по имени Тайлер, в обязанности которого входит соскребать со стен незадачливых налетчиков, пока они не оттаяли и не превратились в слякоть).

Мир, где мы живем, балансирует между Солнцем чернильной пропастью космоса. Если однажды мы исчезнем, поразительно будет лишь то, что мы вообще существовали.

– Отлично. А теперь самое трудное, – говорит профессор Дерек. Мы подаемся вперед и напрягаем остатки мозгов, готовясь к настоящей головоломке.

Профессор Дерек отворачивается и стягивает с потолка белый экран проектора. Он современный, перфорированный, а сам аппарат маленький, блестящий и дорогой. Поэтому мы несколько разочарованы, когда на экране появляется картинка: два кружка, красный и синий, с фиолетовым участком в месте их пересечения.

– Красный и синий, – говорит профессор Дерек, – при наложении друг на друга дают фиолетовый. Так?

Следующее изображение состоит из двух: в левой части экрана закорючки и фиговинки, а в правой фиговинки и закорючки. Мы ждем, когда профессор Дерек опомнится и скажет, что это рисунки его малолетней дочери, но он нажимает кнопку, и картинки съезжаются, образуя силуэт ковбоя на пегой лошади.

– Мир, который мы видим, сложен. Это сплав. Он, – говорит профессор Дерек на случай, если мы еще не поняли, что мир состоит из многих компонентов, – состоит из многих компонентов. Усекли?

Немного раздражает, что нас держат за болванов, но, с другой стороны, профессору Дереку трудно отличать действительно тупых людей от тех, кто просто намного тупее него.

– Он не балансирует между противоборствующими силами. Он образован их перехлестом. Одна из этих сил (можете назвать их элементами или сущностями, если у вас гуманитарный склад ума) – вещество или энергия (зависит от ее формы и поведения в отдельно взятый момент), вторая – информация. Вещество (или энергия) существует. Информация указывает веществу (или энергии) как себя вести и что делать. Таким образом, информация образует вещество… – Профессор Дерек на секунду умолкает. – Могу я надеяться, что отныне под словом «вещество» вы будете понимать и энергию?

Мы киваем.

– Прекрасно. Итак, информация образует вещество – в том смысле, что она – его организующий принцип, без нее вещества бы просто не было. Без вещества не будет вселенной. Без информации вещество зачахнет. Исчезнет. Постепенно даже память о нем растает. Целиком оно, конечно, не рассеется, но будет… ускользать.

Профессор Дерек находит эту мысль поэтичной. Парень слева от меня – «потрясающей». Он прав, но вряд ли он действительно понимает, о чем речь. Информация придает Вселенной форму и стабильность. Уберите ее, и вы получите идеальную пустоту, потому что вещество (и энергия) больше не будет знать, как себя вести и (невольно представляю его обиженную мину) попросту прекратит существование. Как те игрушечные солдатики в лаборатории.

Профессор Дерек со товарищи, вооружившись мощным интеллектом, прогрессивными технологиями и коллективным ноу-хау, создали своеобразный Святой Грааль в мире бомб. Точнее, науку, необходимую для его создания. Практическая сторона дела пока хромает – вот почему исчезли не только солдатики, но и стенка емкости, а генералу Копсену пришлось весь день сидеть в кителе и пушистых тапочках. Но скоро они разработают бомбу для управляемого редактирования мира, смогут отделять информацию, оставляя на ее месте лишь пустоту. Создадут идеальное оружие.

Оружие, от которого враг Сгинет.

Мое обучение состоит из уроков профессора Дерека, где он преподает нам необходимые основы своей теории (радиус действия, свойства энергии, вопросы перехлеста, средства доставки боезарядов к цели) и военной подготовки. Последняя заключается в овладении элементарными навыками и знаниями «военного человека» – многие исторические личности ими не владели, и их имена часто связывают с героизмом, идиотизмом, словами «поражение» и «оборона до последнего солдата». «Военный человек», а не «солдат», потому что последний термин весьма спорный. Некоторые наши инструкторы – морпехи, и «солдатами» нас называют, когда хотят глубоко унизить. Остальные – десантники-парашютисты специального назначения для затяжных прыжков с задержкой раскрытия. Морпехов и прочих военных они за людей не держат, поскольку в их повседневные задачи не входит дыхание в средах с малым содержанием кислорода, и им не надо думать, что делать с нераскрывшимся парашютом (я бы предположил, что делать особо нечего, разве только надеяться на неисправность земного притяжения, но, по-видимому, существует некий способ раскрыть парашют, срабатывающий в 43 % случаев, а это все же лучше, чем лететь без дела и полагаться на удачу).

Вышеупомянутые дамы и господа заставляют нас бегать на ужасно длинные дистанции и гоняют по штурмовым полосам, где нам, конечно, приходится очень тяжело, холодно и вообще туго. Но самая большая беда – это смертельная скука. Подкашивающиеся ноги и истерзанные мускулы онемевают, даже к боли скоро привыкаешь, а вот каждый день таскаться по одной и той же дороге и выслушивать одни и те же набившие оскомину ругательства – это кошмар, тоска зеленая. Тренерам, наверное, тоже надоело, и они изливают свою скуку в клишированную агрессию и обязательные яростные вопли. Когда такими пытками нас приводят в более-менее военную форму, и мы можем бегать в полном боевом снаряжении, не падая на колени, к нам приходит Ронни Чжан, который всех, кроме Ронни Чжана, считает сраным мудачьем.

Ронни Чжан рос в Гонконге, когда тот еще был частью Кубритании, вернее, когда Соединенное Королевство еще брало его в аренду у Китайской Народной Республики. Ронни будет учить нас всему, что нужно для боя. Он невысок, коренаст и рычит по любому поводу. Наши занятия начинаются не с отжиманий и не с бега, а с лекции, которую он проводит в той же комнате, где мы познакомились с гением профессора Дерека. Ронни прислоняется к кафедре, но эта поза его не устраивает, и он садится на краешек ее основания: нам приходится вытягивать шеи, чтобы на него посмотреть. Смотреть на Ронни Чжана – занятие не из приятных. Скажем так, он не миловиден. У него широкие плечи, огромные изуродованные кулаки и крупная лысая голова. Ронни Чжан в совершенстве владеет презрительной ухмылкой. Окинув нас долгим оценивающим взглядом, он приходит в ужас от качества товара.

– Каким смертельно опасным оружием почти каждый человек пользуется в течение жизни? – вопрошает Ронни Чжан.

– Пистолетом, – тут же предлагает кто-то, и Ронни громко пердит губами.

– Кухонным ножом.

Ронни Чжан качает головой. Ложного пускания газов не слышно, и мы приходим к выводу, что ошиблись, но шагнули в верном направлении. Ага, стало быть, это предмет обихода. Скалка? Топор? Нет, нет, нет. Кто-то сходит с выбранного пути:

– Человеческое тело!

Ронни Чжан поднимает руку: довольно.

– Мое тело – смертельное оружие. Ваше – мешок с жизненно важными органами. – Он хлопает в ладоши. – Хотя ты прав, тело может представлять большую угрозу. – Солдат торжествующе улыбается, и Ронни добавляет: – Но я все равно заметил, что это жополизский ответ, а ты – жополиз.

Ронни ждет. Убедившись в нашей никчемности, он сам отвечает на вопрос:

– Автомобиль. Железная дубина весом в несколько тонн, двигающаяся со скоростью более тридцати миль в час. Он опасен в неумелых руках, то есть почти в любых, и смертельно опасен, если вы хоть немного в нем разбираетесь.

Итак, к нашему некоторому удивлению, на первых уроках мы изучаем теорию и практику боевого применения автомобиля в мирное и военное время. Это невероятно весело. Нас учат, как ударить машину противника, чтобы она завертелась. Как в ходе автодуэли не дать врагу разбить твою тачку. Как уничтожить автомобиль с помощью палок, цепей, бензина, соли, пистолетов и другого автомобиля. Нас мотает по всему салону, время от времени мы получаем серьезные ожоги, но, несмотря на травмы, ловим кайф. Бой на автомобилях похож на спарринг: все дело в сноровке, скорости и расстоянии. Еще важно знать слабые места противника. Мне это дается сравнительно плохо, зато я от души веселюсь. Тем более, у многих получается еще хуже – например, у Ричарда П. Первиса и у женщины по имени Китти, которая водит машину аж с девяти лет. Мы громим вдребезги целый флот малолитражек и седанов, да еще пару микроавтобусов для разнообразия. На это уходит три дня.

– Хватит, – говорит Ронни Чжан, когда последняя дверная ручка падает в пыль, и Райли Тенч вылезает из покореженного «ниссана». Главной целью всего этого было приучить нас расшибаться и калечиться, не думая о последствиях. Теперь приходит время для рукопашного боя, куда более личного и опасного, потому что между тобой и противником нет метровой зоны смятия. Здесь важно иметь хорошего дантиста. В Проекте «Альбумин» такой есть, но я, к счастью, пользуюсь его услугами лишь однажды, после чего быстро понимаю, что первым делом надо беречь голову.

Так оно и идет. Я учусь, тренируюсь и живу в зеленой комнатушке на самом дне муравейника, которым заправляют генерал Копсен и профессор Дерек. Ронни Чжан живет этажом выше, где все точно такое же, вплоть до последнего стула, но ему отвели две комнаты, которые он превратил в одну. Нас он в гости не приглашает, хотя время от времени мы собираемся возле его двери и потом вместе куда-нибудь бежим или одолеваем штурмовую полосу. Иногда мне достается увольнительная – обычно потому, что подходит моя очередь, но порой я оказываюсь среди победителей какого-нибудь причудливого состязания (к примеру, нас по отдельности запирают в кладовке с разными продуктами, из которых мы должны изготовить оружие и затем прийти к следующим выводам: 1) оружие – это не всегда то, чем можно ударить, но и то, на чем можно поскользнуться или что попадает в глаза и жжет; 2) оружие повсюду; 3) оружие не повсюду; если для его изготовления требуется больше сил, чем оно того стоит, надо как можно сильнее треснуть врага по башке). Когда такое случается, я обычно еду в Криклвудскую Лощину и навещаю родителей Гонзо. Временами стучу в дверь собственного дома или отпираю ее спрятанным ключом. Иногда там поджидает записка, еда в холодильнике и пачка старых авиабилетов в мусорной корзине. Чаще всего мне хочется посидеть на кухне Ма Любич и послушать жужжание пчел за окном. С ней и со стариком Любичем мы болтаем о жизни и о всяких пустяках, а потом я брожу по Лощине в надежде случайно встретить Элизабет. Порой стою на утесе, с которого мы развеяли прах мастера У, и пью чай из термоса. Однажды мне почудилось, что она карабкается ко мне по склону, но никто не пришел.

Гонзо я почти не вижу. Он занят преуспеванием в обычной жизни, и меня греет мысль, что, сойдя с пути, я удержал на нем друга. Странно, конечно, что я стал государственным угнетателем, но мало-помалу я прихожу к выводу, что вношу посильный вклад в защиту концептуальных основ толерантности, и вообще, за нашими услугами обратятся в последнюю – ну, точно не в первую – очередь. С некоторым скрипом я в это верю, хотя большую часть времени просто не задаюсь такими вопросами.

Во дворе Ронни Чжан дерется с сержантом Хордлом. Я наблюдал за шифу Чжаном три месяца, но старался не попадаться ему на глаза. Я учился чуть хуже Ричарда П. Первиса и примерно на одном уровне с остальными любимчиками Джорджа Копсена. На вид я был безразличным учеником, но не плохим, потому что плохим ученикам Ронни Чжан уделяет повышенное внимание. Мои навыки совершенствовались примерно с той же скоростью, что и навыки Райли Тенча, сухопарого жилистого офицера с дипломом по военной истории и «большим будущим». Райли Тенч дерется вежливо, как будто считает дурным тоном удивлять противника, но бьет сильно и не сдается до последнего. Он примерный солдат, безразличный упорный труженик, вот почему я выбрал его образцом для подражания. Пока я на одном уровне с Райли Тенчем, передо мной не будут ставить непосильных задач. Райли – не Гонзо.

За время подготовки я еще ни разу не видел, чтобы у Ронни Чжана был такой достойный противник. Хотя мальчикам и девочкам из элитных подразделений часто удается его задеть, эти удары словно уходят в никуда, их целиком поглощают стальные ноги, грудь бочкой и уродливая продолговатая голова. Ронни Чжан – такой же виртуоз жесткого рукопашного боя, как Андре Гигант – крупный малый. У него прямые, мощные и очень-очень быстрые удары. Они мягко ложатся на голову и грудь его противника, потому что бой тренировочный, а ломать и калечить учеников все-таки не стоит, даже таких, как этот.

Сержант Хордл начинает последнюю комбинацию ударов, когда Ронни Чжан нежно сбивает его с ног и окунает в пыль. В данном случае «нежно» означает, что дело обходится без хруста и треска; сержант Хордл грянулся так, что дрожь земли я почувствовал грудью. Зрелище в любом случае впечатляющее, потому что Ронни Чжан среднего роста (и это еще громко сказано), а сержант Хордл очень высок. Кроме того, он из второго батальона парашютных войск, то есть мышцы у него чуть мягче железа. Хордл вскакивает на ноги и широко улыбается.

– Дерьмо, – говорит Ронни Чжан, – дерьмо собачье, а не драка. Ты кто, мать твою, – балерина с яйцами? Или хористка в красном берете? Если тебя раздеть (и не лыбься тут, мы оба знаем, что мне не слабо́), если я собственными руками раздену тебя до трусов, чего я делать не стану – мало ли где ты шлялся, – то под формой будут чулки и пачка? Если ты решил, что я оскорбляю меньшинства, напомню: полчаса назад здесь был Билли Радиганд из роты Б и так меня отмудохал, что я чуть без башки не остался, хотя он пидар, а не просто гомосексуалист или предпочитает сосиски рыбе. Он дерется как черт, а ты мягче попки младенца! Шевели жопой и дерись!

Таков сократический метод от Ронни Чжана. Мощный стимулирующий прием разрабатывался годами и лучше всего действует, когда ученик внешне скрывает, что ему стыдно, но подсознательно заставляет себя совершать невозможное и в итоге становится (по словам Ронни Чжана) охеренно крутым говнюком. Сержант Хордл пропускает ругательства мимо ушей. Он приходит в себя, встает рядом с остальными учениками, и все понимают, что он действительно крут, очень крут.

Ронни Чжан с глубоким неодобрением провожает его взглядом и для порядка обругивает еще нескольких солдат. Наконец он смотрит в наш угол двора и останавливает взгляд на мне. Нехотя оценив мои возможности и явно не увидев повода для восторга, он подходит, приглядывается и хмыкает. Я не пользуюсь приемами, которым меня научил мастер У. Проект «Альбумин» для меня – новая арена. Я изучаю жесткий стиль так, словно никогда не владел мягким. Нельзя перемешивать приемы, надо умело их комбинировать. Для крепости кулаков я бью мешок с проволочными мочалками, но без фанатизма – нам велели беречь руки, чтобы в случае необходимости мы смогли управлять системами вооружения. То, что нам одновременно приказали стать мастерами ближнего боя, – одно из присущих этому миру противоречий.

– Кто этот пентюх? – вопрошает Ронни Чжан.

– Это… – начинает Ричард П. Первис, слегка удивившись, что тренер за три месяца не выучил мое имя, но тот смотрит не на меня, а на груду экипировки и боеприпасов в углу двора.

– Не, не этот пентюх, – говорит Ронни Чжан, – вот этот! – Он сердито таращится на ящик с учебными снарядами и патронами. – Пентюх, который вздумал спрятаться на моей площадке, вырядившись в дешевое спецназовское шмотье! – С этими словами он тычет рукой в то, что я принял за тень от ящика, и тут же сплетается в яростной схватке с широкоплечим здоровяком в черной одежде.

Все случается очень быстро. Здоровяк выхватывает нечто вроде дубинки с хлыстом на конце и начинает лупить Ронни Чжана по голове – вернее, это была бы голова, если бы Ронни не прикрыл ее руками, защищая лицо, которое придется зашивать, если хлыст ударит слишком резко. Ронни будто плевать, что кожа на его предплечьях рвется, и держит блок, одновременно отступая. Я бы попытался увернуться от хлыста и найти длинную толстую палку, но Ронни то ли слишком горд, то ли срать хотел на ваши посохи. Он выжидает время и, когда здоровяк допускает неверное движение хлыстом, с громким треском вышибает оружие у него из рук – боль, должно быть, адская. У Ронни Чжана на левой руке обнажается кость, но крови практически нет. В этом суть наших тренировок: различные части его тела стали невосприимчивы к простым травмам.

Ронни начинает сложную аритмичную комбинацию ударов, легко переступая с ноги на ногу, меняя таким образом угол и убирая центральную линию своего тела из зоны поражения. Самые легкие его удары свалили бы меня с ног, сильные почти наверняка положили бы конец бою. Но этот здоровяк без труда их отражает, встречает с равной силой и пару раз даже ощутимо задевает Ронни Чжана. Наконец тренер делает захват, осыпает врага пинками и наносит мощный удар обеими руками в грудь – словно в железную стену врезался вилочный погрузчик. Здоровяк отлетает и падает на спину, взметая удушливое облако пыли. Ронни ковыляет к нему.

Незнакомец снимает черную маску.

– Гонзо, – говорит Ронни Чжан, – это дерьмо, а не драка. Ты пентюх!

Он ужасно доволен, потому что губы у него распухли, а под глазом – невероятно! – фингал. Гонзо расплывается в улыбке и кашляет. Ронни помогает ему встать.

– Я же мог тебя убить, дурень, – говорит Ронни, а Гонзо отвечает, нет, мол, не мог, и тренер опять смеется. Тут Гонзо замечает меня, и его помятое лицо преображается.

– Здорово! – Он подскакивает ко мне, порывисто обнимает, и я чувствую, как перекатываются мускулы на его плечах и груди. Год назад Гонзо был крупным парнем, теперь он титан. – Вот черт, а?! – восклицает он и добавляет, обращаясь к тренеру: – Видал этого малого? Безгласный Дракон. Бесшумный и смертельный! – Здоровый глаз Ронни Чжана смотрит на меня с неприкрытым презрением.

– Помалкивай об этом, – говорит тренер. – Я думал, их больше нет. Исчезли. – На последнем слове он перебирает пальцами в воздухе, подразумевая, что все загадочно и туманно. В то же время он окидывает меня взглядом, который можно принять за оценивающий. Спасение от дальнейших расспросов (а Ронни так любит сплетничать, что вогнал бы в краску и вдовствующую королеву) приходит в лице Райли Тенча: восхищенно посмотрев на Гонзо, он пытается наладить с ним мужскую дружбу.

– Брат, да ты хренов ниндзя! – восклицает он, хлопая Гонзо по спине, и улыбается.

Тут же наступает тишина из разряда «вот дерьмо», когда все хотят оказаться в другом месте. Гонзо мрачнеет, а Ронни Чжан замолкает. Он не напряжен. В нем нет звериной агрессии. Он спокоен и бесстрастен, идеальное самообладание берет верх над петушиным гонором. Это плохо. Это значит, что он готов убивать. Когда Ронни произносит: «Я не тренирую…» – их с Райли Тенчем разделяют пять метров, но когда он заканчивает: «…ниндзя», – то стоит уже вплотную к нему, незаметно миновав промежуточные стадии. Он говорит тихо и размеренно, с расстояния примерно в пятнадцать сантиметров. Становится ясно, что даже в схватке с Гонзо он не выкладывался на полную. Ронни Чжан куда быстрее и опаснее, чем можно вообразить. Он повторяет свои слова, Райли Тенч затаивает дыхание и пялится на него. Ронни опять заговаривает, медленно поворачивая голову, и на точке, которую он умудряется озвучить, его взгляд падает на меня.

– Я не тренирую ниндзя.

Он едва заметно кивает, и я понимаю, что так он извиняется за Райли Тенча. Киваю в ответ.

– Ну ладно. Ты, – Ронни Чжан указывает на меня, – и Кончина, – указывает на Райли Тенча. Малый только-только сообразил, что сегодня его не убьют, зато отныне и навсегда прозовут Кончиной, и теперь он размышляет, что лучше. – Будете драться. Покажешь ему, что мягкий стиль охеренно крут и опасен, а жестким можно только корову с недержанием подмыть. Двигайтесь, мальчики и девочки, сейчас сила и легкость встанут перед вами во всей красе, как мой хрен перед дорогой шлюхой. Приготовились… Начали!

Вот засада.

Итак, теперь дерусь я, не по-настоящему, но куда реальней, чем двадцать минут назад. Ронни Чжан следит, чтобы я не сачковал и не сдерживался, а моему противнику велит бить со всей силы. Райли Тенч мечтает вернуть себе хоть часть уважения и расходится не на шутку. Он делает высокий сильный удар, открывается, а я, увернувшись, шагаю вперед, ловлю его руку, выкручиваю – захват готов. Райли дергается в одну сторону, в другую и падает на пол. Вскакивает. Ронни кидает ему тренировочный нож. Райли замахивается сплеча, метя мне в живот, но я успеваю подскочить и толкнуть его бедром. Он охает, а я обертываю руку с ножом вокруг себя (очень кстати упираясь плечом в грудь Райли, так что он вынужден двигаться со мной), потом разворачиваюсь и зажимаю его скрученную руку возле своей груди. Когда он пробует освободиться, я подхватываю его движение, выкручиваю руку в обратную сторону, и резиновый клинок прижимается к шее Райли Тенча.

Наступает неприятно личный момент: на лицо моего противника вдруг накладывается собачья морда, кашляющая кровью в хибарке неподалеку от Криклвудской Лощины. Я отгоняю воспоминание и кладу Райли на лопатки, крепко его держа, чтобы нож не дрогнул. Он грузно падает на землю (как и было задумано), и я легко придавливаю клинок, показывая: Райли Тенч пополнил славные ряды обескровленных мертвых. Ронни Чжан останавливает поединок и смотрит на меня со сдержанным любопытством, будто на козявку, которую он только что обнаружил на рукаве.

– Добровольцы есть? – спрашивает он, показывая на меня.

Ричард П. Первис выходит вперед, и его я тоже разделываю, хотя довольно неумело – Элизабет бы только фыркнула. Гонзо отказывается. Ронни Чжан пожимает плечами, встает в боевую стойку, быстро ломает мою оборону и уже через секунду сбивает меня с ног – признаться, с большим трудом, и на сей раз слово «пентюх» он произносит задумчиво. Что-то пробубнив, он кивает сам себе, и день заканчивается для нас в баре. Ронни Чжан забывается настолько, что поначалу даже угощает всех выпивкой.

Как же сюда попал Гонзо? Последний раз, когда я видел Г. В. Любича, он направлялся в коммерческий банк с грозной аббревиатурой в названии, где его жалованье измерялось бы цифрой с телефонный номер (через пять лет – включая код города). И тут Гонзо Вильям Любич выскакивает из-за ящика, как черт из табакерки! Откуда он знает Ронни Чжана? Ответы я получаю за кружкой свежего пива и тарелкой соленых наггетсов, обжаренных в насыщенном жире. У Гонзо есть форма, но точное название его подразделения засекречено. Гонзо тоже проходит подготовку, хотя готовят его к выполнению более прямых и военных задач, нежели те, что генерал Копсен припас для меня. Гонзо рассказывает, как, проведя три недели на новой работе, он подумал: «Если так пойдет и дальше, в пятьдесят пять меня найдут голым под двумя секретаршами, с лимоном во рту и ногами, привязанными к столбикам кровати, а сам я буду мертвый и толстый, и никто не станет по мне горевать, кроме робкой соседки, которая всегда меня любила, но боялась признаться и которая могла бы спасти меня от самого себя, но не спасла».

Если следовать этой странной логике, то неудивительно, что Гонзо выбрал военную службу, да не где-нибудь, а в войсках особого назначения, обстряпывающих грязные делишки во благо тех, кто никогда об этом не узнает. Гонзо не стал бы простым рядовым, хоть тресни. Он может быть только Таинственным Странником, вершащим правосудие в темных переулках этого мира.

Он покупает нам по второй кружке и отказывается продолжать разговор, потому что еще ничего не добился, а только учится. Гонзо ненавидит говорить о будущем, ведь так ему приходится признать, что он – всего лишь новобранец.

Лично я никаких стриптизерш тем вечером не запомнил. Гонзо наутро клянется, что их были десятки.

Назад: Глава III Учеба в университете; секс, политика и последствия

Дальше: Глава V Не-война; преисподние и кексы; свидание; звонит красный телефон