Книга: Азиатская европеизация. История Российского государства. Царь Петр Алексеевич

Назад: Дипломатия

Дальше: Соратники

Европеизация

В течение нескольких веков Русь вела календарь по византийской системе – от сотворения мира, который, согласно расчетам богословов, был создан 1 сентября, за 5508 лет до рождения Христа. Русский 7208 год начался с осени европейского 1699 года и продолжался всего 4 месяца. 20 декабря вышел указ жить по-западному: с 1 января начнется новый 1700-й год. «Известно великому государю, что не только во многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточною православною нашею церковью во всем согласны, как волохи, молдавы, сербы, далматы, болгары, и самые великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, – все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова», – говорилось в указе. На фоне недавних стрелецких казней и множества других диковинных нововведений, которые царь обрушил на подданных после заграничного путешествия, календарная реформа была воспринята равнодушно, против нее воспламенились только упрямые старообрядцы, продолжавшие вести отсчет времени по-старому. В раскольничьем антипетровском сочинении «Собрание от Святаго Писания о Антихристе» говорится, что Петр «возобнови по совершенном своея злобы совершении новолетие янусовское [январское]».

Переход на западное летоисчисление весьма выразительно продемонстрировал твердое намерение Петра существовать в одном времени с Европой. Правда, царь сохранил в употреблении юлианский календарь, к XVIII веку отставший от григорианского на одиннадцать дней, но в те времена так же отсчитывали дни самые главные для Петра страны – Голландия, Швеция и Англия.

Немедленно последовало приказание обязательно праздновать первое января с по-петровски подробной инструкцией, как это надлежит делать: служить в церквах молебны, украшать ворота хвойными ветками, снимать которые запрещалось в течение недели, обязательно поздравлять друг друга с новым годом, ну и, конечно, пускать ракеты и палить из пушек – у Петра без этого не бывало.

В новом 1700 году россиянам было велено и одеваться по-новому. 4 января вышел еще один указ, произведший гораздо больший шок, чем календарная встряска. Царь приказал: «Боярам, и окольничим, и думным, и ближним людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и дьякам, и жильцам, и всех чинов служилым, и приказным, и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городех, носить платья, венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием». Повсюду были выставлены образцы разрешенной одежды. Мужчинам всех сословий, исключая лишь духовенство и пахотных крестьян, предписывалось брить бороды – потому что со времен Людовика XIV в Европе повсеместно распространилось брадобритие. Король-солнце, начав лысеть, установил еще и моду на накладные волосы, так что европейцу мало-мальски заметного социального положения стало неприлично появляться вне дома без парика. Петр позаимствовал и этот обременительный, негигиеничный обычай. Сам он, правда, «перруку» почти никогда не надевал, но дворян, а затем военных и чиновников принудил покрывать голову женскими волосами (нижние чины, правда, из-за дороговизны натурального продукта обходились паклей).

У государя к бородам была какая-то патологическая ненависть. Вероятно, они ассоциировались у него со всем косным, московским, упрямым. Реформатору очень хотелось побрить не только служивых, но всё население, и эта мечта не оставляла царя до конца жизни. Он вводил плату и штрафы за бороды, велел не принимать челобитных от необрившихся, в 1722 году даже приказал им носить особый зипун с нелепым воротником, но переодеть и побрить удалось лишь верхнее сословие, которым было легче управлять. В конечном итоге оно одно и европеизировалось, хотя бы внешне. Дворяне не превратились в европейцев, но стали выглядеть европейцами. Петру, менявшему фасад, но не архитектуру государства, собственно, только это и требовалось.

Еще одно важное отличие Европы от Московии, замеченное молодым монархом во время заграничного путешествия, состояло в том, что на Западе все читали книги и газеты, а на Руси привычки к печатному слову почти не было. Сам Петр особенным книгочеем не являлся, у него не хватало на это ни времени, ни усидчивости, но, затеяв переделку своего царства на европейский лад, государь не мог оставить в стороне типографское дело. В указе 10 февраля 1700 года о книгопечатании довольно простодушно на первом месте указывается, что делается это «к славе нашему превысокому имени и всему Российскому нашему царствию, меж европейскими монархи к цветущей наивящей похвале» и лишь затем упоминается об «общей народной пользе» и «обучении всяким художествам».

Поскольку с типографиями на родине было плохо, заказ на печатание книг, «чертежей» и «персон» получил амстердамец Иоганн Тессинг, равно как и пятнадцатилетнюю льготу на книготорговлю по всей России. Должно быть, к этому времени Петр уже познакомился с вольностями, которые позволяла себе европейская печать касательно властей, потому что в указе специально оговаривалось: в изданиях не могло содержаться «пониженья нашего царского величества превысокой чести и государств наших славы». Тессинг с заказом не справился, пришлось заменить его на другого издателя, Илию Копиевского, который и напечатал в Голландии самые первые (и, должно быть, самые нужные) петровские книги: по грамматике, морскому делу, арифметике и истории. Одновременно оживилось и типографское дело в Москве, где просветитель Леонтий Магницкий тоже выпустил учебник по арифметике, а также русско-греческо-латинский лексикон.

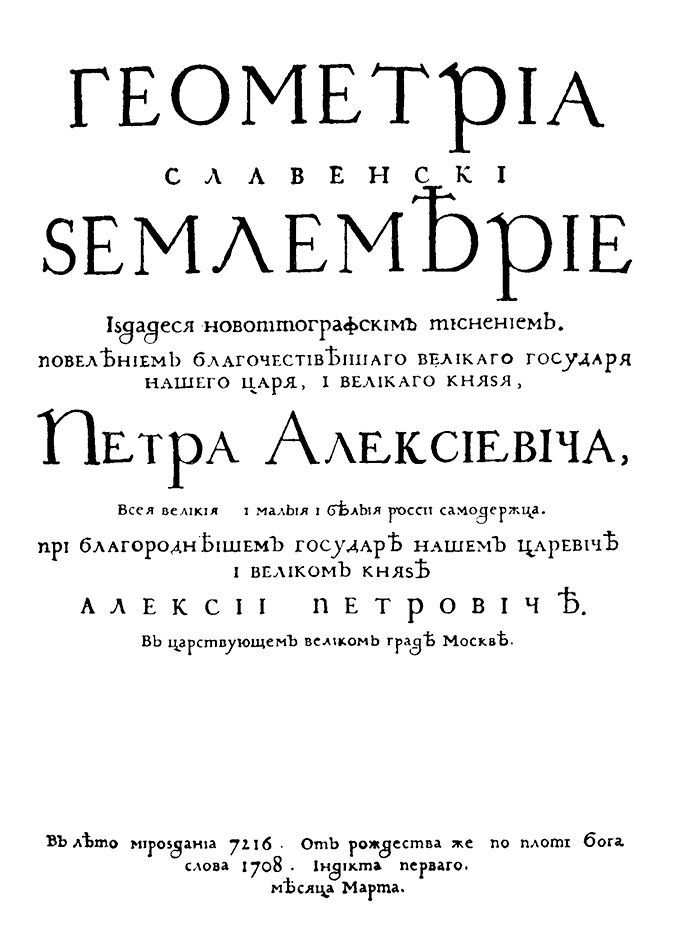

Важным культурным событием стала реформа шрифта, осуществленная в 1708 году. Литеры русского алфавита были стандартизованы и приняли привычный для нас современный вид, а вместо путаного буквенного обозначения чисел вводились арабские цифры. Две первые отечественные книги, напечатанные по-новому, тоже были практического свойства: «Геометрия славенски Землемерие» и «Приклады, как пишутся комплементы разные» (инструкция по эпистолярному этикету). Больше всего издавалось книг по любимому царем морскому делу и картографии. Почти вся продукция шести российских типографий была переводной – страна училась всевозможным премудростям у Европы, но одно сочинение, для Петра главнейшее, писалось изначально по-русски: «Гистория Свейской войны». Царь желал оставить потомству собственную версию этой эпопеи и лично, каждую субботу, готовил этот труд к публикации.

Первая книга, набранная гражданским шрифтом

Однако наибольший эффект с точки зрения европеизации россиян дала книга совсем не амбициозная – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» (1717). Это тоже был перевод, вернее компиляция из нескольких иностранных источников. «Зерцало» учило молодых дворян жизни: каких придерживаться нравственных законов, как правильно себя вести, что можно делать в обществе и что нельзя. Книга рекомендовала молодым людям, желающим добиться успеха, обучиться иностранным языкам, танцам, фехтованию, конной езде и красноречию, а также побольше читать и упражняться в «красноглаголании» и «добром разговоре». Эта инструкция выдержала несколько переизданий, ею руководствовались воспитатели на протяжении большей части восемнадцатого века.Надо сказать, что плохому она не учила. Вот некоторые из ее рекомендаций:«Не прилично руками или ногами по столу везде колобродить, но смирно ести, а вилками и ножиком по тарелкам, по скатерти или по блюду не чертить, не колоть и не стучать, но должны тихо и смирно, прямо, а не избоченясь сидеть».«Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом. Зубов ножом не чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь; хлеба приложа к грудям не режь. Ешь, что пред тобою лежит, а инде не хватай».«Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши; не проглотя куска не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкать и кашлять не пригоже».«Еще же зело непристойно, когда кто платком или перстом в носу чистит, яко бы мазь какую мазал, а особливо при других честных людях».«И сия есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, яко бы в трубу трубит, или громко чихает, будто кричит».Исполнение этих предписаний несомненно украсило светскую жизнь русского дворянства.Содержались в «Зерцале» и советы абсолютно вневременные, непреходящей ценности:«…Празден и без дела отнюдь не бывай, ибо от того… добра никакого ожидать не можно, кроме дряхлого тела и червоточины, которое с лености тучно бывает».«Никого не уничижать, себя ни для какого дарования не возвышать, но каждому в том служить, охотну и готову быть».«…Никого бранить или поносительными словами попрекать, а ежели то надобно, и оное они должны учинить вежливо и учтиво».Было в книге и гендерное разделение. Одни указания адресовались юношам: «В церкви имеет оной очи свои и сердце весьма к богу обратить и устремить, а не на женский пол, ибо дом божий, дом молитвы, а не вертеп блудничий». Другие – девушкам: «Непорядочная девица со всяким смеется и разговаривает, бегает по причинным местам и улицам, разиня пазухи, садится к другим молодцам и мужчинам, толкает локтями, а смирно не сидит, но поет блудные песни, веселится и напивается пьяна. Скачет по столам и скамьям, даст себя по всем углам таскать и волочить, яко стерва. Ибо где нет стыда, там и смирение не является». Если старомосковские женщины неумеренно пользовались косметикой, то девушкам новой формации краситься не рекомендовалось: «Един токмо цвет в девицах приятен, то есть краснение, которое от стыдливости происходит».Так молодые дворяне и дворянки учились быть европейцами – и в общем довольно скоро в этом преуспели, во всяком случае по внешнему виду и по манерам (они в ту эпоху были грубы и в Европе).

Впрочем, «книжным бумом» случившееся оживление издательского дела можно назвать разве что по сравнению с предыдущим периодом, когда во всей России работала только одна типография, печатавшая почти исключительно церковную литературу. С введения нового шрифта до смерти Петра в стране было выпущено лишь 320 книг – меньше двадцати названий в год.

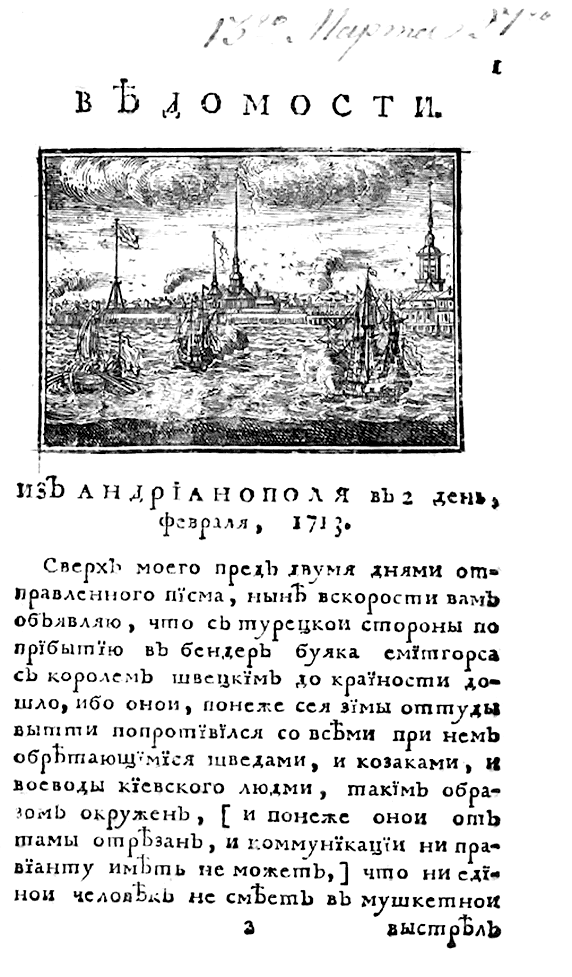

Зато начала выходить настоящая газета, а не прежние рукописные «куранты», предназначенные только для царя и его свиты.

Общественной потребности в периодической печати, разумеется, не существовало, но раз уж европейцы имели ее, как же было Петру не обзавестись собственной газетой?

В декабре 1702 года было постановлено выпускать листок с длинным названием «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». Известия действительно в основном были военные и, как положено, бодро-назидательные. Времена для русского оружия были тяжелые, но в первом же номере рассказывалось о похвальной инициативе олонецкого попа Ивана Окулова, который собрал отряд добровольцев, «ходил за рубеж в Свейскую границу», побил там шведов многое число, чем принес выгоду не только государю, но и себе, поскольку «взял запасов и пожитков… и тем удовольствовал солдат своих». В газете находилось место и для мирных известий – например, что в Москве за месяц родилось мужеского и женского полу 386 человек или что «в Китайском государстве езуитов велми не стали любить за их лукавство, и иные из них и смертию казнены» (здесь чувствуется явное одобрение, поскольку иезуитов не любили и в России).

Это было не вполне периодическое издание, поскольку выходило оно нерегулярно. За 1703 год вышло 39 номеров. Не был определен и тираж, который варьировался от 150 до 4000 экземпляров. «Ведомости» иногда продавались за деньги, а иногда раздавались бесплатно. Вообще-то газета походила на европейские только внешне, поскольку печатала не мнения, а отобранные и одобренные правительством новости. Ее так и воспринимали – как официальный бюллетень.

Европеизации, конечно же, могло поспособствовать образование, которое прежде состояло главным образом из чтения и зубрежки религиозных книг, а теперь стало светским, с упором на естественные науки.

Газета «Ведомости»

Первая общеобразовательная школа такого направления появилась в Москве в 1703 году, ее открыл пленный пастор Глюк (тот самый, в услужении у которого состояла будущая императрица Екатерина). В школе отроков обучали как наукам, так и полезным для юного дворянина вещам вроде танцев, верховой езды и «французских учтивств». Но широко такие учебные заведения распространиться не могли из-за недостатка педагогов. Частные школы и пансионы станут в России обычным явлением лишь к концу столетия. Государство всерьез тратилось только на училища военного и прикладного профиля, а усилия по внедрению народного образования предпринимались в основном на бумаге. Выходили указы, повелевавшие повсеместно учить грамоте и «цифири» не только дворянских недорослей, но людей всякого чина. Однако школ так и не возникло. То родители отказывались отдавать детей, а когда вышел приказ набирать учеников насильно, выяснилось, что их некому учить, и пришлось выпускать маленьких горожан на волю.

Причина неуспеха объяснялась тем, что государство выделяло на образование слишком мизерные средства в 1724 году – 0,3 % бюджета (согласно М. Богословскому). Поэтому во исполнение указа в провинцию были отправлены лишь по два учителя на губернию, то есть человек двадцать на всю Россию.

Сдвиги по части образованности происходили лишь в самом верхнем слое общества, дворянстве, которому теперь вменялось в обязанность заниматься учением детей под угрозой ограничения прав и невозможности служебного роста. С этого времени в России появляются домашние учителя-иностранцы, которых постепенно будет становиться все больше. Иногда эти немцы или французы были весьма сомнительной образованности, но по крайней мере они могли научить своему языку и, должно быть, сделали для европеизации дворянства больше, чем любые указы. Классическая схема образования к середине XVIII века выглядела так, как описано в комедии Фонвизина «Недоросль»: «Нечего, грех сказать, чтоб мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки платим. Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин. Арихметике учит его, батюшка, один отставной сержант, Цыфиркин… По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман».

Зато в России с 1724 года появилась собственная Академия наук, правда, лишь отчасти похожая на французскую, так понравившуюся Петру во время парижского визита. Идея была несколько странная – завести подобное учреждение в стране, где не было высших учебных заведений (если не считать немецкоязычного Дерптского университета), но царь разрешил парадокс по-своему: Санкт-Петербургская академия сама стала чем-то вроде университета, занявшись не столько научной, сколько педагогической деятельностью. Академия брала студентов и обучала их философии, праву, медицине, астрономии, механике, физике, ботанике и «знатным художествам». Однако там проводились и публичные ассамблеи – род конференций, на которых делались научные сообщения. Правда, началось всё это уже после смерти императора.

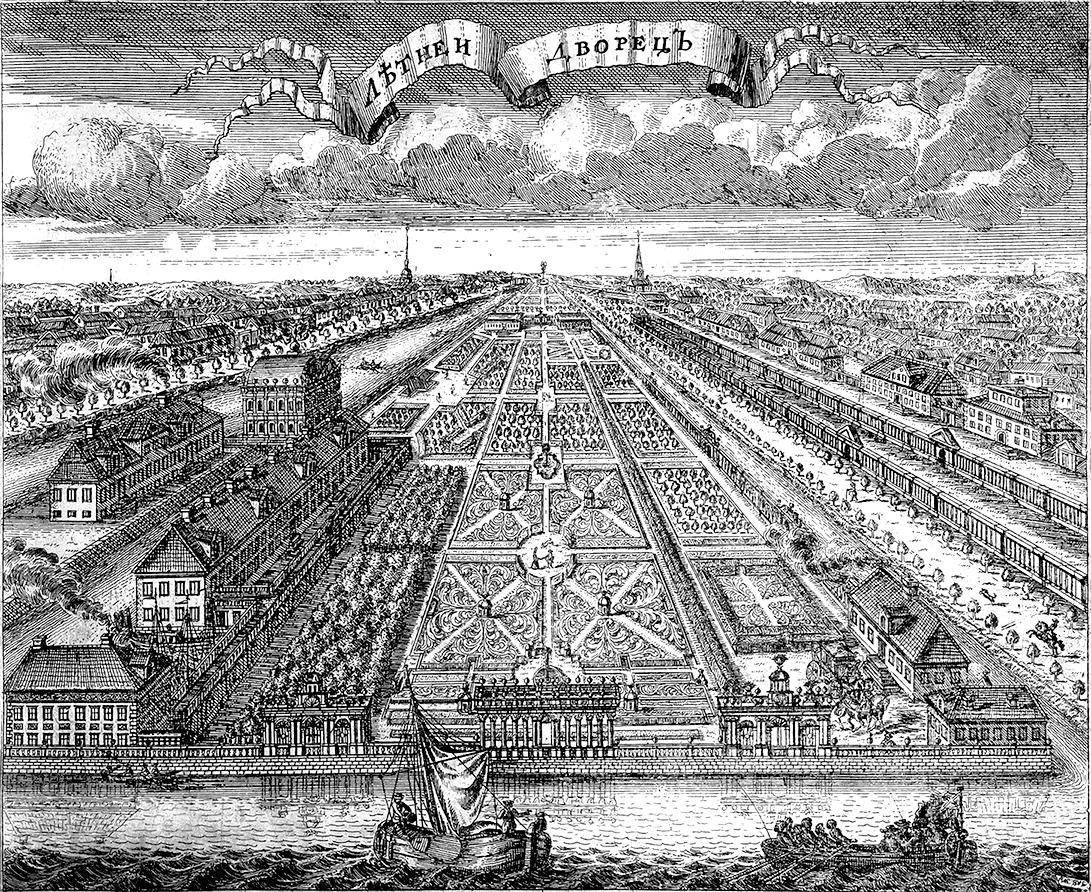

С государственной точки зрения важнейшим актом европеизации было создание новой, по-западному устроенной столицы. Санкт-Петербург был самым дорогим и трудоемким проектом всего петровского царствования. Подсчитать в точности, во сколько обошлось строительство города на болотах, вдали от населенных областей, вряд ли возможно, тем более что значительная часть затрат не имела денежного выражения. Можно сказать, что столицу строила не казна, а вся страна. В первое десятилетие там ежегодно трудилось в среднем около 20 тысяч человек. После Полтавской победы количество их возросло, темпы ускорились. Известно, что на содержание одного работника расходовалось по рублю в месяц, а размер этой трудовой армии иногда достигал 40 тысяч. Притом на стройку доставляли лучших мастеров – каменщиков и плотников. Смертность при такой скученности и в таких условиях, конечно, была очень высокой. Ключевский пишет: «Едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте. Петр называл новую столицу своим “парадизом”; но она стала великим кладбищем для народа».

С 1714 года таким же приказным манером город стали наполнять постоянными жителями. Здесь предписывалось селиться придворным, военным, чиновникам, купцам, а также людям низших слоев – по разнарядке, от всех губерний. Провинциальное начальство норовило сплавить по вызову тех, кого не жалко: стариков, бедняков, бобылей, поэтому в 1717 году последовал грозный указ присылать в Петербург только «первостатейных» поселенцев. Столица должна была собрать у себя всё лучшее, что только имелось в России.

В 1725 году население города достигло внушительной цифры в сорок тысяч человек – больше было только в Москве. Конечно, по сравнению с главными тогдашними столицами, Парижем и Лондоном, где имелось по 600 тысяч жителей, это скромно, зато свежевыстроенный петровский «парадиз» во многих отношениях выглядел более европейским, чем сама Европа.

Это впечатление создавалось благодаря правильной планировке и нарядности застройки, которая осуществлялась строго по регламенту. Начиная с 1714 года в центральной части Петербурга разрешалось строить только кирпичные и каменные дома. На окраинах дозволялось ставить мазанки, но непременно на каменном фундаменте. Улицы мостились и обсаживались деревьями – за счет домовладельцев.

Сад Летнего дворца. А.Ф. Зубов

В 1724 году вышел новый указ. Крупным помещикам (таковыми считались владельцы пятисот и более душ) под страхом конфискации имущества предписывалось строить на Васильевском острове дома определенного размера, в зависимости от состояния. Так у зажиточного провинциального дворянства зародилась традиция вести не только деревенскую, но и столичную жизнь.

Город очень сильно отличался от остальной России не только населением и архитектурой, но и уровнем благоустройства. Улицы обрамлялись каменными тротуарами, на которых с 1721 года появились масляные фонари (неслыханная прежде роскошь). В 1718 году была учреждена столичная полиция, следившая, чтобы жители не дебоширили, не развратничали, не играли в азартные игры, соблюдали противопожарную безопасность. На ночь проходы перегораживались шлагбаумами. Нищим, которыми кишели все русские города, в Петербурге места не было. Царь повелел брать пять рублей штрафа со всякого, кто станет подавать милостыню.

Столице полагалось быть витриной империи. Так оно и получилось, потому что город постепенно становился главными морскими воротами страны. Большинство иностранцев, прибывавших с товарами на кораблях, ничего другого в России и не видели.

Таким образом, сделать Европой всю страну у Петра не получилось, но европейскую столицу он себе все же создал. И население этого дворянско-чиновничьего города усердно училось соответствовать царскому идеалу.

Но основная масса российского дворянства эти изыски усвоит еще не скоро. Американский историк Аркадиус Кахан подсчитал, что у дворянина средней руки траты на «европейский образ жизни» (одежду, обстановку, воспитание, досуг, светские обязанности) должны были отнимать больше трети дохода, и позволить себе такую роскошь могли лишь помещики, имевшие хотя бы сотню крепостных. Однако 60 % дворян были мелкопоместными, то есть владели меньше, чем двадцатью душами, и продолжали бытовать по старинке.

Избранной публике, жившей или бывавшей в «парадизе», предстояло дать пример всему высшему сословию державы, что такое жить по-новому.

Петр приложил много усилий, чтобы вышибить из дворян ненавистный старомосковский дух. По тем мерам, которыми царь этого добивался, легко вычислить, какие именно черты не устраивали его в собственных подданных: угрюмость, невежливость, неумение пристойно веселиться, непривычка к светской беседе, азиатская манера запирать женщин под замок.

Сам государь, по-видимому, был уверен, что он-то искусством веселья и приятного общения отлично владеет, хотя жертвы безобразий, устраиваемых Всешутейшим Собором, вероятно, были на этот счет иного мнения. Кощунства и похабства, которым Петр предавался со своими собутыльниками, существовали в его сознании как-то отдельно от «приличного» времяпрепровождения.

Вскоре после возвращения из-за границы, одновременно с введением европейской одежды, царь приказал дворянам устраивать собрания с музыкой и танцами, куда полагалось привозить с собой жен и взрослых дочерей. Уклоняющимся грозил немалый штраф. За тем, как проходят эти непривычные для московских дворян мероприятия, Петр наблюдал лично.

Потом началась война, и заниматься организацией светской жизни стало некогда. Вновь у царя дошли руки до этой заботы не первой важности, лишь когда он более или менее покончил с кочевым существованием и наконец поселился в Петербурге, то есть в 1718 году. Не кто-нибудь, а столичный обер-полицмейстер (что подчеркивало нешуточность начинания) опубликовал извещение об ассамблеях, которые отныне будут поочередно устраиваться в домах знати. «Ассамблея есть слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать – вольное, где собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела, где можно друг друга видеть и переговорить или слышать, что делается». Главным правилом объявлялась неформальность: приходить мог кто угодно вплоть до купцов и «начальных мастеровых людей», безо всякого приглашения; хозяин никого не встречал и не провожал, а лишь готовил помещение, причем в одном зале полагалось танцевать, в другом курить и беседовать, в третьем мужчины играли бы в карты и шахматы, в четвертом дамы могли развлекаться незнакомой им забавой – фантами. Закусывать и выпивать разрешалось, но умеренно. Вести себя предписывалось непринужденно.

Судя по запискам молодого голштинца Бергхольца, оказавшегося в Петербурге в 1720-е годы, непринужденность давалась плохо. Танцевали русские неохотно и неуклюже, беседу вели с запинкой, женщины вообще помалкивали и держались особняком: «все сидят, как немые, и только смотрят друг на друга». Удивляться этому не приходится – трудно веселиться из-под палки, тем более что за строгим соблюдением регламента надзирал не кто-нибудь, а грозный генерал-прокурор Ягужинский, нареченный «царем балов».

В ассамблеях могла участвовать лишь крошечная часть верхнего сословия, находившаяся в непосредственной близости от государя, но две важные новации коснулись уже всего дворянского общества и начали действительно менять его ментальность.

Первое новшество, плоды которого проявятся еще очень нескоро, касалось самоощущения русского человека. Именно с петровской эпохи зарождается представление о человеческом достоинстве. В московском царстве такого понятия не существовало: дворянин блюл достоинство своего рода, но не личное. Самоуничижаться, распластываться перед вышестоящими было частью общепринятого этикета. 30 декабря 1701 года вышел указ, в котором Петр вводил в обиход европейские нормы поведения. Отменялось коленопреклонение перед вельможами и даже перед царем. «Менее низкости, более усердия к службе и верности ко мне и государству – сия то почесть свойственна царю», – поучал подданных государь. Упразднялся древний обычай использования в документах уменьшительных форм имени. «Его величество, отменяя старинные обряды, изъявляющие униженности человечества… запретил, чтоб не писать и не называть уменьшительными именами вместо полнаго имени Дмитрия Митькою или Ивашкою», – рассказывает царский токарь Нартов. Кроме того, опять-таки по европейскому образцу, среди дворянства вводилось вежливое обращение на «вы».

На ассамблее. Рисунок И. Сакурова

Пройдет еще почти целый век, прежде чем диковинное понятие о чувстве собственного достоинства приживется на русской почве, поскольку одними указами подобный переворот в сознании произвести невозможно, но с петровской эпохи начинает уходить в прошлое демонстративное подчеркивание неравенства положения внутри дворянского класса. По крайней мере внутри одного сословия с людьми перестают обращаться, как с холопами, только потому что их статус или чин ниже.

Вторая метаморфоза, более стремительная, произошла в положении женщин. Дворянки недолго пугались европейской одежды и дичились непривычной обстановки на балах. Скоро новое общественное положение русским женщинам стало нравиться, поскольку открывало перед ними совсем другую жизнь. Раньше их прятали от посторонних, обращались с ними деспотически. Женщины были всего лишь «слабым полом», теперь же они объявлялись еще и «прекрасным полом». Новые правила предписывали говорить дамам и барышням комплименты, выказывать им знаки почтительности. Революция в статусе женщин повлияла не только на мир моды и увеселений. Выйдя из терема, русская дворянка начала играть активную роль в общественной и даже в политической жизни страны. Восемнадцатое столетие останется в истории под названием «века женщин» отнюдь не только из-за четырех императриц.

Из-за галантного отношения к дамам и сближения полов существенно смягчились нравы и вошло в повседневное употребление новое понятие, которое поначалу называли иностранным словом «амур». Романтическая любовь, конечно, существовала и прежде, но о ней не писали и на людях не говорили, уж во всяком случае ей не поклонялись. Князь Щербатов в своем трактате «О повреждении нравов в России» описывает это так: «Страсть любовная, до того почти в грубых нравах незнаемая, начала чувствительными сердцами овладевать, и первое утверждение сей перемены от действия чувств произошло. А сие самое и учинило, что жены, до того не чувствующие свои красоты, начали силу ее познавать, стали стараться умножать ее пристойными одеяниями и более предков своих распростерли роскошь в украшении. О коль желание быть приятной действует над чувствиями жен!»

Вместе с нравами и жизненными реалиями заметно меняется язык, всегда чуткий к подобным вещам. Появляются явления, предметы и понятия, соответствия которым на русском раньше не существовало, к этому прибавляется мода щеголять всем иностранным.

Больше всего, конечно, лексическое поветрие влияло на речь того класса, который единственный европеизировался – дворян, военных и служащих. Часть этих заимствований потом органично вошла в русский язык. Например, у публициста Ивана Посошкова можно встретить совершенно современную терминологию: «У нас самой властительной и всецелой Монарх, а не аристократ и не демократ». Однако многие речевые маннеризмы не прижились и сегодня звучат курьезно.Вот как рассказывает о своем любовном приключении в Венеции князь Борис Куракин, иногда даже вписывая что-то латиницей: «И в ту свою бытность был инаморат [это он не знает, как по-русски назвать состояние влюбленности] в славную хорошеством одною читадинку [горожанку], называлася signora Francescha Rota, которую имел за медресу [любовницу] во всю ту свою бытность. И так был inomarato, что не мог ни часу без нея быть, которая коштовала [стоила] мне в те два месяца 1000 червонных. И разстался с великою плачью и печалью, аж до сих пор из сердца моего тот amor не можетъ выдти и, чаю, не выдет. И взял на меморию [память] ея персону [портрет], и обещал к ней опять возвратиться». (Не возвратился, но привез из странствий массу новых слов, которыми испещрены его записки даже и об отечественной истории: «И начала она, царевна София Алексеевна… подтверждать аллиансы с своими соседственными потенции».)

Если попытки привить на Руси европейские повадки привели в целом к довольно скромным результатам, объясняется это извечным петровским отсутствием чувства меры. Царь всегда требовал слишком многого и немедленно, никогда не знал, где следует остановиться.

Получилось, конечно, много меньше, чем мечталось Петру. Не удовлетворившись тем, что в немецкую одежду нарядились дворяне, царь стал добиваться того же от простолюдинов: запретил продажу русского платья, поставил у столичных ворот специальных людей, которые брали огромный штраф с нарушителей. За небритие бороды можно было угодить на каторжные работы. Но следить за тем, чтобы все мужчины страны брились, было, конечно, невозможно.

Точно так же не вышло заставить всех строить дома по единому регламенту – заведомо невыполнимая установка.

М. Богословский пишет, что в 1723 году вышел совсем уже сумасбродный указ о том, что ассамблеи должны проводиться и в монастырях – тоже с музыкой, картами и шахматами. Подобные перегибы вызывали недовольство даже в самых апатичных слоях общества. «Его [Петра] деспотическая мера, внушая омерзение в массе народа ко всему иностранному, только способствовала упорству, с которым защитники старины противились всякому просвещению», – пишет Костомаров. Основная часть народа не желала переиначивать свою жизнь на европейский лад – и виноват в этом был сам реформатор.

В итоге культурной революции, произведенной Петром, Россия переоделась лишь отчасти: сверху – маленькая голова в парике, треуголке, с бритой физиономией, ниже – огромное тело в сермяге, портках и лаптях. Таким гибридом империя, в общем, и просуществует все два века «четвертого государства», вплоть до революции 1917 года.

Назад: Дипломатия

Дальше: Соратники