Книга: Чарльз Диккенс. Собрание сочинений в 30 томах. Том 26

Назад: IV Два посещения общедоступного театра

Дальше: VI Где закусить в дороге?

V

Бедный Джек-Мореход

Интересно, поручен ли заботам того милого херувимчика, что с добродушной улыбкой присматривает с небес за Бедным Джеком, не только Джек Военный Моряк, но и Джек-Мореход с торгового судна? Если же нет, то кому о нем позаботиться? Что думает этот херувимчик, что думаем все мы, когда Джеку-Мореходу мало-помалу выбивают мозги на бриге «Вельзевул» или на барке «Живодерня», или когда за миг до того, как настанет конец проклятой его службе, он успевает заметить своим единственным невыбитым глазом окованный железом сапог помощника капитана, или когда его безжизненное тело сбрасывают за борт с кормы и кровь его страшных ран «окрашивает волны в цвет багровый»?

Разве не разумно было бы предположить, что, если бы помощник с брига «Вельзевул» или барки «Живодерня» сгубил хоть вполовину столько хлопка, сколько сгубил он людей, с обоих берегов Атлантики послышался бы такой многоголосый призыв к херувимчику, который присматривает с небес за выгодными рынками, что бдительный наш херувимчик в мгновение ока поразил бы этого доблестного корабельного помощника своим крылатым мечом и выбил у него из головы вместе с мозгами намеренье кому-либо причинить ущерб.

Если моя мысль неразумна, значит, я самый неразумный из людей, ибо я всей душой в это верю.

С этой мыслью бродил я вдоль причалов ливерпульского порта, не спуская глаз с бедного Джека-Морехода. Увы, я давно уже вышел из того возраста, когда меня принимали за милого херувимчика, но я был здесь, и здесь же был Джек, занятый делом и совершенно продрогший, ибо снег еще лежал в промерзших складках земли, а северо-восточный ветер срезал верхушки с маленьких волн Мерсея и, обратив их в острые градины, хлестал ими Джека. Но Джек трудился не покладая рук, несмотря на скверную погоду; он ведь, бедняга, почти всегда трудится, какая бы ни была погода. Обвязавшись канатом, он чистил и красил трубы и мачты, повиснув на них, словно житель лесов на огромном дереве. Он лежал на реях, сворачивая паруса, которые грозили скинуть его за борт. Он был едва различим в гигантской паутине канатов, забирая рифы и сплеснивая концы. Его голос — хотя и не слишком отчетливо — доносился из трюмов, где он складывал или выгружал товары. Он крутил и крутил лебедки, издававшие монотонный расхлябанный звук. Он, похожий на черта, грузил уголь для жителей другого полушария. Босоногий, он драил палубу, и расстегнутая красная рубаха открывала его грудь ветру, который был острее его ножа, заткнутого за пояс. Он глядел через фальшборт, — такой заросший, что только глаза выделялись на всем лице. Он стоял у погрузочного желоба уходящего на следующий день парохода компании Кьюнард, и мимо текли в ледник мясо, и рыба, и битая птица. Он поднимался на борт других кораблей со своими пожитками, уложенными в брезентовый мешок, и до последней минуты его сухопутной жизни с ним оставались прихлебатели. И, словно затем, чтобы возместить ему умолкший в его ушах шум стихий, на набережной ни на минуту не утихает дикий, одуряющий, сутолочный гомон, и грохочут колеса, и стучат копыта, и лязгает железо, и падают кипы хлопка, бочки и бревна. Посреди всего этого стоит он на ветру, простоволосый и растрепанный, и, покачиваясь, суматошно прощается с прихлебателями, а под порывами ветра снасти свистят, и каждый пароходик, шныряющий по Мерсею, пронзительно воет, и каждый речной бакен кивает ему с издевкой, и все эти звуки сливаются в единый злорадный хор: «Приди к нам, Джек-Мореход. Приди к нам, бездомный, голодный, забитый, обманутый, обобранный, протратившийся, закабаленный. Приди к нам, бедный Джек-Мореход, и мы будем кидать тебя по бурным волнам, пока не настанет твой черед утонуть».

Не торговое дело, которое свело меня с Джеком, было такого рода: с целью изучить ловушки, которые всякие беззаконники каждый вечер расставляют на Джека, я поступил служить в ливерпульскую полицию. Это превосходная полиция, и поскольку срок моей службы был невелик и меня уже нельзя назвать лицом заинтересованным и потому пристрастным, мои слова не вызовут, надеюсь, ни малейшего недоверия. Не говоря уже о том, что в ней служат люди отборные, принятые на службу без всякой протекции, во главе ее стоит чрезвычайно умный человек. Пожарная охрана в Ливерпуле, по-моему, поставлена значительно лучше, чем в столице, и в любом деле замечательная бдительность здешней полиции умеряется не менее замечательной осмотрительностью.

Джек уже несколько часов как разделался с работой в доках, а я успел в портретной полицейского управления сфотографировать, в целях опознания, вора (он, в общем, был скорее польщен этой процедурой) и побывать на полицейском смотру, так что часовая стрелка приближалась уже к десяти, когда я, захватив фонарь, приготовился сопровождать полицейского инспектора во время обхода ловушек, расставляемых на Джека. При взгляде на инспектора нельзя было не заметить его высокий рост, приятное обличье, хорошее сложение, солдатскую выправку и осанку кавалериста, широкую грудь и решительное, но вовсе не грубое лицо. В руке он держал простую черную трость из крепкого дерева, и когда бы и где бы, в любой час ночи, он ни стукнул ею со звоном о тротуар, из темноты раздавался свисток и возникал полисмен. Эта трость, мне кажется, и порождала тот дух тайны и волшебства, который окутывал нас во время обследования ловушек, расставленных на Джека.

Сначала мы погрузились во мрак самых темных портовых улочек и закоулков. Внезапно, в разгар оживленной беседы, инспектор остановился возле глухой, миль в десять длиною стены, стукнул палкой о землю, стена тотчас же расступилась, и перед нами явились два полисмена, которые по-военному откозыряли и, казалось, нисколько не были удивлены нашим появлением, равно как не был удивлен их появлением и сам инспектор.

— Все в порядке, Шарпай?

— Все в порядке, сэр.

— Все в порядке, Трэмпфут?

— Все в порядке, сэр.

— Квикир здесь?

— Здесь, сэр.

— Пойдете с нами.

— Есть, сэр.

Шарпай двинулся вперед, мы с инспектором за ним следом, а Трэмпфут и Квикир замыкали шествие. Шарпай, как я скоро имел случай заметить, открывал двери с чисто профессиональной сноровкой. Он мягко, словно это были клавиши музыкального инструмента, касался запора, а потом отворял дверь так, словно заранее знал, что за ней хранится краденое, и в ту же минуту, чтобы ее не успели захлопнуть, оказывался внутри.

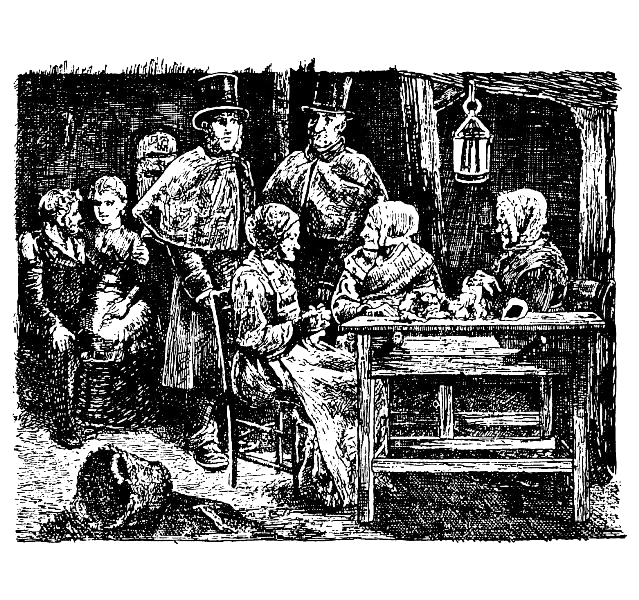

Шарпай открыл уже несколько дверей, но Джека ни в одной из расставленных для него ловушек не оказалось. Это все были такие омерзительные трущобы, что, право, Джек, я бы на твоем месте обошел их подальше. В каждой ловушке кто-нибудь сидел у огня, поджидая Джека. Это была то сгорбленная старуха, похожая на Норвудскую цыганку с картинки в старинном шестипенсовом соннике, то погруженный в чтение газеты вербовщик мужского пола в клетчатой рубашке и без пиджака, то сразу вербовщики обоего пола, которые неизменно сообщали, что связаны священными узами брака, то Джекова зазноба, его прелестная (страшилище!) Нэш все они ждали Джека, и все бывали ужасно разочарованы, увидев нас.

— Кто у вас там наверху? — спрашивал обычно Шарпай (тем самым тоном, каким говорят: «А ну, проходи, проходи!»).

— Никого, сэр, ни единой души. (Так ответила ему одна ирландка.)

— Значит, никого? А я, когда взялся за щеколду, слышал наверху женские шаги.

— Ах, ну конечно вы правы, сэр, я совсем о ней позабыла! Это же всего-навсего Бетси Уайт, сэр. Вы ее знаете, сэр. Бетси, сойди вниз, милая, поздоровайся с джентльменом.

Бетси обыкновенно перегибается через перила крутой лестницы, находящейся в комнате, и на ее недовольном лице написано, что она намерена вознаградить себя за эту неприятность, больше обычного поиздевавшись над Джеком, когда он, наконец, явится. В подобных случаях Шарпай, обернувшись к инспектору, говорит с таким видом, словно речь идет о восковых фигурах:

— Этот дом, сэр, один из худших. Женщина три раза была под судом. Мужчина тоже ее стоит. Его настоящее имя Пегг. Выдает себя за Уотерхауза.

— Сколько лет живу в этом доме, а такого имени никогда не слышала, бог мне свидетель, — отвечает женщина.

Мужчина большей частью вообще ничего не отвечает; он только сильнее ссутуливается и с еще большим интересом погружается в свою газету. Шарпай взглядом обращает наше внимание на гравюры и картинки, которыми увешаны стены. Трэмпфут и Квикир сторожат на крыльце. И всякий раз, когда Шарпай не может установить личность того или иного джентльмена из наших случайных знакомцев, Трэмпфут или Квикир возглашают со двора, подобно охрипшему призраку, что Джексон вовсе не Джексон, а Фогль, или что Канлон приходится братом Уокеру, которого оправдали за недостатком улик, или что человек, уверявший, будто он с детства ни разу не был в море, сошел на берег в прошлый четверг или уходит в море на следующее утро.

— Это — скверная публика, — говорит мне инспектор, когда мы снова погружаемся во мрак, — с ними трудно иметь дело. Как начнет ему подпаливать пятки, он нанимается на корабль стюардом или коком, исчезает на несколько месяцев, а потом возвращается еще большим негодяем, чем был.

Когда мы заглянули уже во множество подобных домов, хозяева коих после нашего ухода продолжали ждать Джека, мы отправились в музыкальный зал, куда Джек должен был явиться в полном составе.

Вокальные номера исполнялись в длинной низкой зале на втором этаже; в одном ее конце возвышалась небольшая эстрада и сидел оркестр из двух музыкантов; по всей длине комнаты стояли скамьи для Джека, разделенные проходом, а в дальнем ее конце помещалась скамья побольше, именуемая «удобной» и предназначенная для помощников капитана и другой чистой публики. На стенах висели какие-то странные, кофейного цвета картины, покрытые на добрый дюйм лаком, и чучела всяких тварей под стеклянными колпаками; на «удобной» и на других скамьях расположились вперемежку с публикой исполнители; среди них был знаменитый комик, любимец публики мистер Банджо Боунс, с зачерненной физиономией и в мягкой шляпе в форме сахарной головы, что придавало ему вид совершенного страшилища, а рядышком, посасывая разведенный ром, сидела в своем естественном, то есть в немного приподнятом расположении духа миссис Банджо Боунс.

Была пятница, а этот вечер считается не слишком удачным для Джека. Во всяком случае, Джек даже сюда не явился в очень большом количестве, хотя в этот дом он заходит чаще всего и денег тут оставляет немало. Здесь был сонный и немного плаксивый во хмелю Британский Джек, который клевал носом над пустым стаканом, словно желал прочитать на дне его свою судьбу; здесь был этот не больно-то выгодный клиент Звезднополосый Бездельник Джек, такой длинноносый, с такими впалыми щеками и острыми скулами, что казалось, только и есть в нем мягкого, что его шляпа, похожая на капустный лист; здесь был, весь в завитках черных волос, Испанский Джек с серьгами в ушах и с ножом под рукой, на случай если вы с ним повздорите; здесь были едва различимые среди клубов табачного дыма Мальтийский Джек, Шведский Джек и Финский Джек, оборотившие свои, словно выточенные из темного дерева, лица к молодой особе, которая так лихо отплясывала матросский танец, что эстрада ей казалась мала, и я все время со страхом ждал, как бы она, отступая назад, не вылетела в окно. И все же, если бы всех пришедших посадить рядом, они бы не заполнили и половины залы. Заметьте, впрочем, объяснил нам хозяин, Трактирщик с Правом Продажи Спиртных Напитков, сегодня пятница, да к тому же дело идет к полуночи, и Джек отправился на корабль. Продувная бестия, этот мистер Трактирщик, он всегда начеку, губы у него плотно сжаты, из каждого глаза глядит полное издание арифметики Кокера. Сам ведет свое дело, сообщает он. Безотлучно на месте. Когда услышит про какой-нибудь талант, ни на чьи слова не полагается, садится в поезд и едет посмотреть. Если это и вправду талант, приглашает к себе. И платит жалованье в фунтах — по четыре фунта в неделю, а то и по пять. Банджо Боунс — бесспорный талант. И вот послушайте эту, что сейчас будет играть, — настоящий талант!

Исполнение и вправду было очень приятное. Молоденькая, со вкусом одетая, хрупкая девушка, с личиком таким милым и тонким, что при взгляде на нее публика казалась еще более грубой, играла на какой-то разновидности аккордеона. Она еще и пела под свой инструмент и сначала исполнила песню о перезвоне сельских колоколов, затем песенку «Ушел я в море», закончив имитацией волынки, которую Джек-Мореход, мне кажется, понял лучше всего. Хорошая девушка, сказал мистер Трактирщик. Не водится с дурной компанией. Когда сидит на «удобной», помощники ее уговаривают, а она и не слушает. Живет с матерью, отец помер. Был богатый купец, а потом стал спекулировать и разорился. В ответ на деликатный вопрос касательно жалованья, выплачиваемого данному обладателю таланта, мистер Трактирщик не упоминает уже больше о фунтах — речь идет на сей раз о шиллингах, — но и это, сами понимаете, совсем неплохо для такой молоденькой девушки. Она ведь всего-то за вечер шесть раз выступает и должна здесь находиться только с шести до двенадцати. Более убедительными были уверения мистера Трактирщика, что он «не позволяет выражаться и не допускает у себя никаких безобразий». Шарпай подтвердил это заявление, да и царивший здесь порядок лучше всяких слов свидетельствовал о его достоверности. Итак, я пришел к заключению, что, доверившись мистеру Трактирщику, бедный Джек-Мореход избирает (боюсь, не всегда) далеко не худший способ вечернего времяпрепровождения.

— Мы еще не искали Черного Джека, господин инспектор, — сказал ожидавший на улице Трэмпфут, снова отдавая честь при нашем появлении.

Верно, Трэмпфут! Стукни со звоном волшебной тростью, протри волшебную лампу, и пусть духи приведут нас к Черному Джеку!

Ожидания наши были не напрасными: Черного Джека удалось вызвать из небытия. Джинны перенесли нас на второй этаж маленького кабачка, где было нечем дышать и где у стены сидели Черный Джек и Зазноба Черного Джека, его белая безобразная Нэн, — наименее безобразная, в физическом отношении и в нравственном, из всех, что я видел в этот вечер.

Среди собравшихся были скрипач и музыкант с бубном. «Почему бы не сыграть?» — предложил Квикир.

— А ну-ка, леди, — сказал негр, сидевший у двери, — станцуйте с джентльменами. Джентльмены, приглашайте дам на кадриль!

Этот негр, наряженный в полугреческий, полуанглийский костюм, с греческой шапочкой на голове, и был хозяином заведения. В качестве церемониймейстера он называл все фигуры танца, а иной раз адресовался к самому себе. Эти его слова я привожу далее в скобках, а когда он был особенно громогласен, употребляю крупный шрифт.

— А ну, пошли! Эй! ПЕРВАЯ. Вправо и влево. (А ну, поддай пару, задай им жару!) Дамы вместе. Разойдись. Притоп. Вторая. Вперед. Назад. (Ноги нечего жалеть, протрясись-ка, попляши!) Через угол, разойдись-ка и притопни. (Гей!) ТРЕТЬЯ. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, вперед с дамой и назад, и напротив вперед с дамой и назад, все четыре враз вперед, ну-ка постарайся! (Эге-гей!) Разойдись, чуть-чуть притопни. (Что там негр волосатый у камина отстает, протрясись-ка, попляши!) Ну-ка снова! Гей, ЧЕТВЕРТАЯ. Попритопни, разойдись, а теперь кружись. Дамы вчетвером в середку, джентльмены кругом них, проходи теперь в середку у них под руками, покрутись, теперь притопни, пока музыка играет. (Гей! Гей!)

Все кавалеры здесь были чернокожие, и среди них находился один силач шести футов и трех или четырех дюймов ростом. Стук их плоских ступней настолько же отличался от звука шагов белого человека, насколько лица их были не похожи на лица белых людей. Они вставали на пятку и на носок, делали скользящий шаг, двойной, два двойных скользящих шага, менялись местами и замечательно отбивали такт, и танцевали они с такой широкой улыбкой, с таким добродушным детским восторгом, что смотреть на них было одно удовольствие. Эти бедняги, объяснил мне инспектор, избегают ходить в одиночку и стараются держаться вместе, потому что на соседних улицах их часто задевают. Я бы на месте Белого Джека не оскорблял Черного Джека, ибо всякий раз, когда я с ним встречался, он производил на меня впечатление простого и доброго малого. И, памятуя об этом, я попросил у него дружеского позволения попотчевать его на прощанье пивом. Вот почему последние его слова, которые я слышал, спускаясь по шаткой лестнице, были: «Ваше здоровье, джентльмен! Дамы пьют первыми!»

Уже близилось к рассвету, а мы час за часом и миля за милей изучали этот удивительный мир, где никто не ложится спать, а все вечно сидят и ждут Джека. Наша экспедиция двигалась по лабиринту грязных дворов и тупиков, именуемых «въездами»; полиция навела здесь образцовый порядок, чего нельзя сказать о городском управлении — в самых подозрительных и опасных из этих мест нет газового освещения, что просто недостойно такого оживленного города. Мне незачем описывать все дома, в которых ждали Джека; достаточно привести для примера только два или три из них. Мы добирались до них большей частью через зловонные проходы, такие темные, что приходилось двигаться ощупью. В каждом доме обязательно были развешаны картины и стояла на полочках и в стеклянных ящичках разрисованная посуда; обилие подобной приманки в комнатах, таких жалких во всех иных отношениях, объяснить можно было не иначе, как необычайным пристрастием Джека к посуде.

В одной такой гостиной, заставленной украшениями, глубокой ночью сидели у огня четыре женщины. Одна из них держала на руках маленького мальчика. Тут же сидел на табурете смуглый молодой человек с гитарой; он, видно, перестал играть, заслышав наши шаги.

— Ну а вы как поживаете? — спрашивает инспектор, оглядывая собравшихся.

— Превосходно, сэр. Раз уж заглянули к нам, угостили бы девушек.

— А ну, молчать! — говорит Шарпай.

— Довольно! — говорит Квикир.

Слышно, как снаружи Трэмпфут доверительно сообщает сам себе: «Меггисонова компания. И к тому же прескверная».

— Ну, а это кто такой? — спрашивает инспектор, кладя руку на плечо смуглому юноше.

— Антонио, сэр.

— А он что тут делает?

— Пришел поиграть нам. Надеюсь, ничего дурного в Этом нет?

— Молодой матрос? Иностранец?

— Он из Испании. Ты ведь испанец, Антонио?

— Испанец.

— И сколько вы ни говорите, ничего не поймет, хоть ему до Судного дня толкуй. (С торжеством, словно это обстоятельство благоприятствует хорошей репутации дома.)

— Он не сыграет что-нибудь?

— Пожалуйста, если вам угодно. Сыграй что-нибудь, Антонио. Ты-то позора в этом не видишь?

Расстроенная гитара бренчит какое-то слабое подобие мотива, и три женщины качают в такт головами, а четвертая — ребенком. Если у Антонио есть при себе деньги, они, боюсь, здесь и останутся, и мне приходит на ум, что его гитаре и куртке тоже угрожает опасность. Но треньканье гитары и вид юноши так изменили на мгновение весь вид этого места, что мне почудилось, будто передо мной перевернули страницу «Дон-Кихота», и я даже спросил себя, где здесь конюшня, в которой стоит его мул, ожидая отъезда.

Я вынужден (к стыду своему) признаться, что по моей вине мы в этом доме столкнулись с затруднениями. Я взял на руки ребенка, и когда попытался вернуть его по принадлежности, женщина, притязавшая на роль его матери (эта злая шутка пришла ей в голову не без помощи рома), совсем не по-матерински заложила руки за спину и отказалась принять его обратно; отступив к камину, она, несмотря на увещания своих друзей, заявила пронзительным голосом, что ей известен закон, согласно которому всякий, кто по своей воле взял ребенка у матери, обязан впредь о нем заботиться. Путешественника не по торговым делам, который, стоя с перепуганным ребенком на руках, не мог не почувствовать всю нелепость своего положения, выручил его достойный друг и сослуживец, констебль Трэмпфут, — он схватил предмет спора, словно это была бутылка, и передал его ближайшей женщине со словами: «А ну, подержи». Когда мы уходили, бутылка уже перешла к той, что так зло подшутила над нами, и вся компания уже сидела как прежде, вместе с Антонио и его гитарой. Было ясно, что здесь и в помине нет такой вещи, как ночной чепчик для ребенка, и что здесь даже он никогда не ложится спать, а напротив, вынужден бодрствовать, и так и вырастет, не смыкая глаз в ожидании Джека.

В еще более поздний час, пройдя двором, где, как мне сказали, был убит человек, а потом другим двором на противоположной стороне улицы, куда затащили мертвое тело, мы через «въезд» попали еще в одну гостиную, где несколько человек сидели у огня, в тех же позах, что и в предыдущем доме. Это была омерзительная грязная комната; здесь сушились какие-то лохмотья, но высоко над входной дверью (подальше от загребущих рук) была прибита полка, на которой лежало два белых каравая и большой кусок чеширского сыра.

— Ну а вы как поживаете? — спрашивает инспектор, окидывая все вокруг внимательным взглядом.

— Хвастать нечем, сэр, — приседая, отвечает хозяйка. — А это мой муженек, сэр.

— Ваша квартира зарегистрирована в качестве ночлежного дома?

— Нет, сэр.

— Почему же? — вопрошает весьма уместно Шарпай своим тоном «а ну, проходи».

— А у нас никого нет, живем своей семьей, — отвечают хором женщины п «мой муженек».

— Сколько же человек у вас в семье?

Чтобы сосчитать, нужно время, и женщина разражается притворным приступом кашля, в конце которого выпаливает: «Семеро, сэр».

Но она ошиблась на одного, и всеведущий Шарпай говорит:

— Ну а вон тот молодой человек, восьмой, он не из вашей семьи?

— Нет, мистер Шарпай, он у нас нанял комнату понедельно.

— Чем он зарабатывает себе на жизнь?

«Вон тот молодой человек» предпочитает ответить сам за себя и бросает коротко: «А мне нечем заняться».

«Вон тот молодой человек» скромно размышляет о чем-то грустном, сидя позади мокрого передника, свисающего с бельевой веревки. При взгляде на него мне, не знаю сам почему, смутно припоминаются Вулидж, Чатам, Портсмут и Дувр. Когда мы выходим, мой уважаемый собрат констебль Шарпай говорит, обращаясь к инспектору:

— Вы заметили у Дарби этого молодого человека, сэр? — говорит он.

— Да. Кто он?

— Дезертир, сэр.

Мистер Шарпай немного погодя говорит мимоходом, что, когда нам больше не нужна будет его помощь, он вернется и заберет этого молодого человека. Через некоторое время он это и проделывает, нисколько не опасаясь упустить дезертира и будучи твердо уверенным, что во всей округе никто еще не спит.

В еще более поздний час мы, поднявшись на ступеньку или две, вошли в другую гостиную, убранную аккуратно, чисто, даже со вкусом; здесь, на задрапированном материей комоде, отгораживавшем лестницу, стояло столько разрисованной посуды, что ее хватило бы на хороший ярмарочный ларек. Перед комодом сидела полная пожилая дама — Хогарт изображал ее многократно и с удивительной точностью — и мальчик, старательно переписывавший в тетрадку прописи.

— Ну, сударыня, а вы как поживаете?

Как нельзя лучше, уверяет она дорогих джентльменов, как нельзя лучше. Восхитительно, восхитительно. И она так счастлива нас видеть!

— Но почему мальчик делает уроки в такое неподходящее время? Ведь сейчас уже за полночь!

— Вы правы, дорогие джентльмены, вы правы, да ниспошлет вам господь всяческое благополучие, и да будет благословен ваш приятный визит. Все дело в том, что один наш молодой друг пожелал развлечь мальчика и сводил его в театр, а теперь он, дабы утехи не мешали ученью, делает уроки, благослови вас бог.

Пропись призывала человека подавлять испепеляющий пламень страстей, но можно было подумать, что она учит раздувать, а не тушить этот пламень, до того одобрительно относилась к ней пожилая дама. Она все так же сидела и озарялась лучезарной улыбкой при каждом взгляде на мальчика и на тетрадку и все так же изливала ливень благословений на наши головы, когда мы вышли, оставив ее посреди ночи ожидать своего Джека.

В еще более поздний час мы вошли в отвратительную комнату с земляным полом, на который со двора стекали помои. В этом обиталище царили ужасающее зловоние и нищета. Но и здесь был гость или жилец, расположившийся, как и все ему подобные, перед камином и не без симпатии поглядывавший на хозяйскую племянницу, которая тоже сидела перед камином. Сама хозяйка, к несчастью, находилась в тюрьме.

Три Парки, мертвенно-бледные, шили за столом. И спросил Трэмпфут первую ведьму: «Что шьете вы?» И ответила она ему: «Мешки для денег».

— Что, что?.. — переспрашивает Трэмпфут, немного ошарашенный.

— Мешки для ваших денег, — отвечает ведьма, кивнув головой и скрежеща зубами, — коль они у вас есть.

Она протягивает обыкновенный кошелек, которых на столе лежит целая груда. Вторая ведьма смеется, глядя на нас. Третья ведьма хмурится, глядя на нас. Ведьмы-сестрицы шьют вещицы. У первой ведьмы вокруг глаз красные круги. Мне чудится, что они вот-вот превратятся в адский нимб; и когда он засияет вокруг ее головы, она сгинет, окутанная клубами серы.

Трэмпфут желает узнать, что там такое лежит позади стола на полу, сбоку от первой ведьмы.

— Покажи ему ребенка, — каркают злобно вторая н третья ведьмы.

Та вытаскивает из грязной груды тряпья маленькую костлявую ручку. Ее просят не тревожить ребенка, и она роняет ее обратно. Так мы, наконец, убеждаемся, что в мире «въездов» есть один ребенок, которого укладывают в постель — если это можно назвать постелью.

Инспектор спрашивает, долго ли они еще будут шить свои кошельки.

— Долго ли? — переспрашивает первая ведьма. — Сейчас собираемся ужинать. Видите на столе чашки, блюдца и тарелки? Поздно? Пожалуй. Да только прежде чем съесть ужин, нам надо его заработать!

Две другие ведьмы повторяют это вслед за первой и окидывают Путешественника не по торговым делам таким взглядом, словно снимают на глазок мерку для волшебного савана. За сим следует угрюмый разговор о хозяйке этого вертепа, которая завтра выходит на волю. Когда Трэмпфут заговаривает о том, как трудно будет старухе пройти такое расстояние пешком, ведьмы объявляют, что «на этот раз он прав: племянница привезет ее в рессорной повозке».

Поворачиваясь, чтобы уйти, я бросил прощальный взгляд на первую ведьму; мне показалось, что красные круги вокруг ее глаз уже сделались шире; не замечая меня, она жадно вглядывалась в темную дверь, высматривая, не явился ли Джек. Ибо Джек является даже сюда, и хозяйка попала в тюрьму за то, что надула Джека.

Когда минула эта ночь странствий и я добрался до своей постели, воспоминания обо всем этом сброде мешали мне сосредоточиться на приятных мечтах о Доме Моряка, в котором не было бы слишком казенно, и о портовых правилах, составители которых позаботились бы о том, чтобы у Джека было больше тепла и света на борту корабля. Весь этот сброд не оставлял меня и во сне. И теперь, когда б ни увидел я в прохладный день Бедного Джека-Морехода, идущего с попутным ветром на всех парусах в порт, мне всегда будет вспоминаться хищное племя, которое не ведает сна, а только сидит и, не смежая очей, ждет Джека у расставленных на него ловушек.

Назад: IV Два посещения общедоступного театра

Дальше: VI Где закусить в дороге?