Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 40. Черный тюльпан. Капитан Памфил. История моих животных.

Назад: XXVIII ПЕСНЯ ЦВЕТОВ

Дальше: XXX ГЛАВА, ГДЕ ЧИТАТЕЛЬ НАЧИНАЕТ ДОГАДЫВАТЬСЯ, КАКАЯ КАРА БЫЛА УГОТОВАНА КОРНЕЛИУСУ ВАН БАРЛЕ

XXIX

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВАН БАРЛЕ,

РАНЬШЕ ЧЕМ ПОКИНУТЬ ЛЕВЕШТЕЙН, СВОДИТ СЧЕТЫ С ГРИФУСОМ

Мгновение они стояли неподвижно: Грифус готов был нападать, ван Барле — обороняться.

Но это положение могло продолжаться бесконечно долго, и Корнелиус решил выпытать у своего противника причину его бешенства.

— Итак, чего же вы еще хотите? — спросил он.

— Я тебе скажу, чего я еще хочу, — ответил Грифус, — я хочу, чтобы ты мне вернул мою дочь Розу.

— Вашу дочь? — воскликнул Корнелиус.

— Да, Розу, ты ведь похитил ее у меня своими дьявольскими уловками. Послушай, скажи, где она?

И Грифус принимал все более и более угрожающую позу.

— Розы нет в Левештейне? — воскликнул Корнелиус.

— Ты это прекрасно знаешь. Я тебя еще раз спрашиваю: вернешь ты мне дочь?

— Понятно, — ответил Корнелиус, — ты расставляешь мне западню.

— В последний раз спрашиваю: ты скажешь мне, где моя дочь?

— Угадай сам, мерзавец, если ты этого не знаешь.

— Подожди, подожди! — вышел из себя Грифус, бледный, с перекошенным от ярости ртом. — А, ты ничего не хочешь сказать? Тогда я заставлю тебя говорить.

Он сделал шаг к Корнелиусу, показав сверкавшее в его руках оружие.

— Ты видишь этот нож; я зарезал им более пятидесяти черных петухов и, так же как зарезал их, зарежу их хозяина-дьявола; подожди, подожди!

— Ах ты подлец, — воскликнул Корнелиус, — ты действительно хочешь меня зарезать?

— Я хочу вскрыть твое сердце, чтобы увидеть, куда ты прячешь мою дочь.

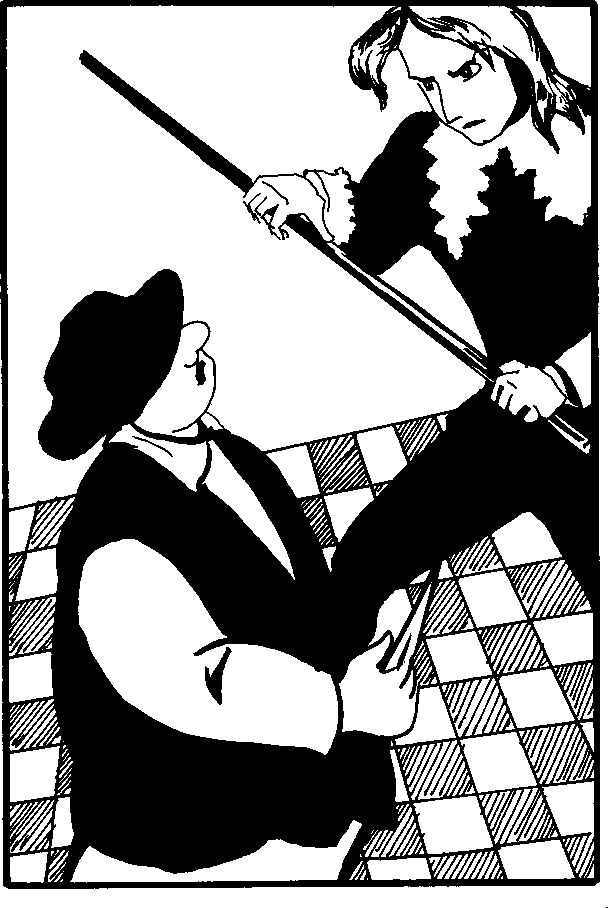

И, произнося эти слова, Грифус, охваченный безумием, бросился на Корнелиуса, и тот еле успел спрятаться за столом, чтобы избегнуть первого удара.

Грифус размахивал своим большим ножом, изрыгая угрозы.

Корнелиус сообразил, что если Грифусу до него нельзя дотянуться рукой, то достать оружием вполне можно. Пущенный в него нож мог свободно пролететь разделявшее их расстояние и пронзить ему грудь, и он, не теряя времени, со всего размаха ударил палкой (по счастью, он все еще ее держал) по руке Грифуса, в которой зажат был нож.

Нож упал на пол, и Корнелиус наступил на него ногой.

Затем, так как Грифус, возбужденный и болью от удара палкой, и стыдом, потому что его дважды обезоружили, отважился, казалось, на беспощадную борьбу, Корнелиус решился на крайние меры.

Он с удивительным хладнокровием стал осыпать ударами своего тюремщика, выбирая каждый раз место, куда стоило опустить дубину.

Грифус вскоре запросил пощады.

Но до этого он кричал, притом очень громко. Его крики были услышаны и подняли на ноги всех служащих тюрьмы. Два тюремщика, один надзиратель и трое или четверо стражников внезапно появились и застали Корнелиуса на месте преступления — с палкой в руках и ножом под ногой.

При виде свидетелей его преступных действий — смягчающие обстоятельства, как сейчас говорят, им не были известны — Корнелиус почувствовал себя окончательно погибшим.

Действительно, все говорило против него.

Корнелиус в один миг был обезоружен, а Грифуса заботливо подняли с пола и поддержали, так что он, полный злобы, мог подсчитать ушибы, вздувавшиеся буграми на его плечах и шее.

Тут же на месте был составлен протокол о нанесении ударов тюремщику заключенным. Содержание его, подсказанное Грифусом, трудно было бы упрекнуть в мягкости. Речь шла не больше не меньше как о покушении на убийство с заранее обдуманным намерением и об открытом мятеже.

В то время как составляли акт против Корнелиуса, два привратника унесли избитого и стонущего Грифуса в его помещение (после того как он дал показания, присутствие тюремщика было уже излишне).

Стражники, схватившие Корнелиуса, посвятили его в правила и обычаи Левештейна, впрочем, он и сам знал их: когда он прибыл в тюрьму, его познакомили с ними, и некоторые параграфы сильно врезались ему в память.

Стражники, между прочим, рассказали ему, как эти правила в 1668 году, то есть пять лет тому назад, были применены к одному заключенному по имени Матиас, совершившему преступление менее тяжкое, чем Корнелиус.

Матиас нашел, что его похлебка слишком горяча, и вылил ее на голову начальнику стражи, и тот, после такого омовения, имел несчастье вытирая лицо, снять с него и часть кожи.

Спустя двенадцать часов Матиаса вывели из его камеры.

Затем его провели в тюремную контору, где сделали запись, что он выбыл из Левештейна.

Затем его провели на площадь перед крепостью, откуда открывается чудесный вид на расстояние в одиннадцать льё.

Здесь ему скрутили руки, затем завязали глаза, велели прочитать три молитвы, предложили стать на колени, и двенадцать левештейнских стражников по знаку сержанта ловко всадили в его тело по пуле из своих мушкетов, так что Матиас тотчас же пал мертвым.

Корнелиус слушал эту историю с большим вниманием.

— А, вы говорите, — сказал он, выслушав ее, — спустя двенадцать часов?

— Да, мне кажется даже, что полных двенадцати часов и не прошло, — ответил ему стражник.

— Спасибо, — сказал Корнелиус.

Еще не успела сойти с лица стражника сопровождающая его рассказ любезная улыбка, как на лестнице раздались громкие шаги.

Шпоры звонко ударяли о стертые края ступеней.

Стража посторонилась, чтобы дать проход офицеру.

Когда офицер вошел в камеру Корнелиуса, писец Левештейна продолжал еще составлять протокол.

— Это здесь номер одиннадцатый? — спросил офицер.

— Да, полковник, — ответил унтер-офицер.

— Значит, здесь камера заключенного Корнелиуса ван Барле?

— Точно так, полковник.

— Где заключенный?

— Я здесь, сударь, — ответил Корнелиус, чуть побледнев, несмотря на свое мужество.

— Вы Корнелиус ван Барле? — спросил полковник, обратившись на этот раз непосредственно к заключенному.

— Да, сударь.

— В таком случае следуйте за мной.

"О, — прошептал Корнелиус, у которого сердце защемило предсмертной тоской. — Как быстро делаются дела в Левештейне, а этот чудак говорил мне о двенадцати часах".

— Ну, вот видите, что я вам говорил, — прошептал на ухо осужденному стражник, столь сведущий в истории Левештейна.

— Вы солгали.

— Как так?

— Вы обещали мне двенадцать часов.

— Ах, да, но к вам прислали адъютанта его высочества, притом одного из самых приближенных, господина ван Декена. Такой чести, черт побери, не оказали бедному Матиасу.

— Что ж, — заметил Корнелиус, стараясь поглубже вздохнуть, — покажем этим людям, что простой горожанин, крестник Корнелия де Витта, может, не поморщившись, принять столько же пуль из мушкета, сколько их получил несчастный Матиас.

И он гордо пошел перед писцом, который решился сказать офицеру, оторвавшись от своей работы:

— Но, полковник ван Декен, протокол еще не закончен.

— Да его и не к чему кончать.

— Хорошо, — ответил писец, складывая с философским видом свои бумаги и перо в потертый и засаленный портфель.

"Мне не было дано судьбой, — подумал Корнелиус, — завещать в этом мире свое имя ни ребенку, ни цветку, ни книге, этим трем необходимым творениям, из которых, как уверяют, Бог требует, по крайней мере, одно от каждого не лишенного здравого смысла человека, кого он удостоил на земле радости обладать душой и пользоваться телом".

И мужественно, с высоко поднятой головой он последовал за офицером.

Корнелиус считал ступеньки, ведущие к площади, сожалея, что не спросил у стражника, сколько их должно быть. Тот, со своей услужливой любезностью, конечно, не замедлил бы сообщить ему это.

Приговоренный боялся только одного на этой дороге, на которую он смотрел как на завершение своего жизненного пути, — боялся, что он увидит Грифуса и не увидит Розы. Какое злорадное удовлетворение должно загореться на лице отца! Какое страдание выразится на лице дочери!

Как будет радоваться Грифус казни, этой дикой мести за справедливый в высшей степени поступок, совершить который Корнелиус считал своим долгом.

Но Роза, бедная девушка!.. Что, если он умрет, не увидев ее, не дав ей последнего поцелуя или, хотя бы, не послав последнего прости?

Неужели он так и не получит никаких известий о большом черном тюльпане и проснется на небесах, не зная, в какую сторону смотреть, стремясь его увидеть?

Чтобы не разрыдаться в такой миг, нужно было иметь вокруг сердца больше, чем aes triplex, как то приписывал Гораций мореплавателю, первым посетившему жуткие рифы Акроцеравния.

Корнелиус тщетно смотрел направо, Корнелиус тщетно смотрел налево, но он дошел до площади, не увидев ни Розы, ни Грифуса.

Он был почти удовлетворен.

На площади Корнелиус стал безбоязненно искать глазами стражников, своих палачей, и действительно увидел дюжину солдат: они стояли вместе и разговаривали. Стояли вместе и разговаривали, но без мушкетов; стояли вместе и разговаривали, но не выстроенные в шеренгу. Они скорее шептались, чем разговаривали, — поведение, показавшееся Корнелиусу не соответствующим той торжественности, какая обычно бывает перед подобными событиями.

Вдруг, хромая, пошатываясь, опираясь на костыль, из своего помещения появился Грифус. Взгляд его старых серых кошачьих глаз зажегся в последний раз ненавистью. Он стал осыпать Корнелиуса потоком гнусных проклятий, так что ван Барле вынужден был обратиться к офицеру:

— Сударь, я считаю неподобающим позволять этому человеку так оскорблять меня, да еще в такую минуту.

— Послушайте-ка, — засмеялся офицер, — да ведь вполне понятно, что этот человек зол на вас: вы, говорят, сильно избили его?

— Но, сударь, это же было при самозащите.

— Ну и оставьте его, — сказал полковник, философски пожимая плечами, — ну и пусть он говорит. Не все ли вам теперь равно?

Холодный пот выступил у Корнелиуса на лбу, когда он услышал этот ответ и воспринял его как иронию, несколько грубую, особенно со стороны офицера, приближенного, как говорили, к особе принца.

Несчастный понял, что у него нет больше никакой надежды, что у него нет больше друзей, и он покорился своей участи.

— Да будет так, — прошептал он, склонив голову. — С Христом поступали еще и не так, и, каким бы я ни был невиновным, мне с ним не сравниться. Христос позволил бы своему тюремщику ударить себя и не стал бы его бить.

Затем он обратился к офицеру, казалось любезно выжидавшему, пока он кончит размышлять.

— Куда же, сударь, мне теперь идти? — спросил он.

Офицер указал ему на карету, запряженную четверкой лошадей, весьма напоминавшую ему ту, которая при подобных же обстоятельствах уже раз бросилась ему в глаза в Бейтенгофе.

— Садитесь, — пригласил офицер.

— О, кажется, мне не воздадут чести на крепостной площади, — прошептал Корнелиус.

Но он произнес эти слова достаточно громко и стражник-историк, который, казалось, был приставлен к его персоне, услышал их.

По всей вероятности, он счел своим долгом дать Корнелиусу новое разъяснение, так как подошел к дверце кареты и, пока офицер, стоя на подножке, делал какие-то распоряжения, тихо сказал Корнелиусу:

— Бывали и такие случаи, когда осужденных привозили в родной город и, чтобы пример был более наглядным, казнили у дверей их дома. Это зависит от обстоятельств.

Корнелиус кивнул стражнику в знак благодарности.

Затем он подумал про себя: "Ну что же, слава Богу, есть хоть один человек, не упускающий случая сказать вовремя слово утешения".

— Я вам очень благодарен, мой друг, прощайте, — произнес он.

Карета тронулась.

— Ах, негодяй, ах, мерзавец! — вопил Грифус, показывая кулак своей жертве, ускользнувшей от него. — Подумать только, он все же уезжает, не вернув мне дочери.

"Если меня повезут в Дордрехт, — подумал Корнелиус, — то, проезжая мимо моего дома, я увижу, разорены ли мои бедные грядки".

Назад: XXVIII ПЕСНЯ ЦВЕТОВ

Дальше: XXX ГЛАВА, ГДЕ ЧИТАТЕЛЬ НАЧИНАЕТ ДОГАДЫВАТЬСЯ, КАКАЯ КАРА БЫЛА УГОТОВАНА КОРНЕЛИУСУ ВАН БАРЛЕ