Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 42. Консьянс блаженный. Катрин Блюм. Капитан Ришар

Назад: X ЖЕРЕБЬЕВКА

Дальше: Часть вторая

XVI

ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ

И правда, все шло к лучшему, по крайней мере вначале. Как почти всегда бывает в случае паралича, разум папаши Каде в первые дни болезни померк настолько, что старик не понимал никаких объяснений по поводу беды, случившейся с Консьянсом, и даже не замечал у внука никакого увечья.

Доктор Лекосс, как и обещал, на следующий день приехал снова. Состояние обоих больных он нашел относительно неплохим. Консьянса донимали боль и сильный жар, но он переносил их с таким спокойствием, что лишь по его глазам с их непривычно огненным блеском можно было догадаться о его муках.

Однако в глубине самого несчастья, постигшего обе хижины, родилась надежда, вызванная к жизни словами доктора, что Консьянс, ставший непригодным к военной службе, возможно, будет забракован в день, когда соберется воинское присутствие.

День этот, как уже говорилось, назначили на ближайшее воскресенье, то есть через четыре дня после несчастного случая с Консьянсом.

Супрефектура находилась в семи льё от деревни Арамон. Чтобы прибыть к десяти утра в Суасон, всем другим новобранцам предстояло отправиться ночью и пройти эти семь льё пешком. Хотя, по мнению доктора Лекосса, у Консьянса хватило бы сил, чтобы совершить это путешествие вместе со своими товарищами, Бастьен не хотел об этом и слышать, и в шесть утра в воскресенье он уже стоял у дома папаши Каде с двуколкой, одолженной у соседа Матьё.

Женщины даже на день не хотели расставаться с Консьянсом. Поскольку Мариетте предстояло доставить молоко в Виллер-Котре, это был повод проделать одно льё и подольше побыть вместе с возлюбленным; Мадлен попросила дать возможность и ей воспользоваться этим случаем и побыть вместе с сыном; г-жа Мари, будучи Консьянсу молочной, а не кровной матерью, осталась дома присматривать за больным стариком.

Бернар с его маленькой повозкой должен был бежать за двуколкой.

Позволяя себя запрячь, бедный пес испытывал непростые чувства, ибо понимал, что в предстоящем путешествии он, вероятно, не примет участия, опыт же научил его: стоит оставить хозяина всего лишь на два часа — и с ним случается несчастье, а потому он опасался покинуть Консьянса на более длительное время, чтобы с ним не случилась еще большая беда.

Папаша Каде следил за этими приготовлениями безжизненным взглядом: все представало перед ним мутно и зыбко, словно в сновидении. Старику сказали, что Консьянсу предстоит недалекое путешествие, и больше никаких объяснений ему не потребовалось.

Поцеловав г-жу Мари, Мадлен и Мариетта уселись в двуколку. Консьянс устроился на втором сиденье, Бастьен сел рядом с ним, стегнул лошадь, и двуколка тронулась.

Бернар завыл протяжно и заунывно и побежал за большой повозкой.

В этот день деревня проснулась намного раньше обычного. Новобранцы, которым предстояло пройти семь льё пешком до Суасона, отправились в путь в три часа ночи, и, словно бы горе, вошедшее в каждый дом, захотело открыться здесь любому прохожему, двери оставались открытыми, в комнатах горели свечи и через открытые двери при свете свечей можно было увидеть то одинокую застывшую фигуру матери, молча вытирающей слезы, то группку обнявшихся родственников, чьи слезы слились и как бы стали общими.

Сама смерть постучалась во все эти двери, которые даже она не смогла бы обтянуть траурным крепом более мрачным и душераздирающим.

Вытянувшие жребии с большими номерами были вызваны наравне с другими; хотя признать парня непригодным к службе стало куда труднее, всегда предписывалось отбраковать тех, кого слишком малый рост или увечье делали полностью непригодными к армейской службе; следовательно, каждый отвергнутый поневоле вынуждал другого занять его место.

На рассвете, в семь утра, подъехали к Виллер-Котре; к десяти необходимо было добраться до Суасона; предстояло проехать еще шесть льё, так что нельзя было терять время.

Бастьен, чтобы подарить друзьям хотя бы еще несколько мгновений, остановился только на другом конце Виллер-Котре, уже на самой дороге в Суасон. Здесь пришлось прощаться.

То была первая разлука. Никогда с самого рождения Консьянс не покидал мать на целый день.

Кто знает, на сколько дней они теперь разлучались!

Пока не наступил день прощания, они жили надеждой, они берегли ее, нежили и лелеяли; эта надежда представлялась им реальностью, и вот в миг, когда ее звали, когда ее окликали и всюду искали, она ускользала из рук, стремившихся ее удержать, ускользала как облачко, как химера!

Объятия были долгими и мучительными; Консьянс не мог целовать Мариетту так же, как целовал мать; поэтому, прижимая Мадлен к сердцу изувеченной рукой, он протянул другую Мариетте, и Мариетта, касаясь этой руки, окропляла ее слезами.

Смиренный Бернар, не сводя глаз со своих безутешных хозяев, даже не пытался притязать хоть на какое-то внимание к себе, но со стороны нетрудно было заметить, как глубока в нем мука.

Прозвонило половину восьмого: оставалось только два с половиной часа на то, чтобы проделать путь в шесть льё. Стерев слезу уголком рукава, Бастьен защелкал кнутом, как бы желая напомнить забывшимся людям, что настал час разлуки. Тогда тихие слезы перешли в рыдания, отрывистые слова чередовались с поцелуями, и, упрашивая Бастьена, взволнованного не меньше других: "Еще минутку, Бастьен, еще секунду!", Мадлен и Мариетта расстались с Консьянсом.

Однако стон, полный человеческого страдания, достиг слуха юноши и пронзил его сердце в ту минуту, когда он собирался сесть в двуколку.

— Ох, Бастьен! — воскликнул Консьянс. — Ведь я забыл бедного Бернара!

И он подбежал к Бернару, скромно сидевшему шагах в двадцати позади; увидев, что хозяин вспомнил о нем, пес бросился к юноше с такой прытью, что выплеснул из жестяных бидонов едва ли не половину молока.

Да не посмеются над тем, что сейчас будет сказано! Хозяин нежно поцеловал своего пса и тихонько сказал ему несколько слов, на что Бернар отозвался лаем, смысл которого был понятен только блаженному. Друзья обменялись обещаниями: Консьянс поручил пса заботам Мариетты на все время своего отсутствия, а Бернар обязался служить ей и защищать ее.

Последний поцелуй, мгновенный, как утреннее дуновение, и, как оно, орошенный слезами, был запечатлен на щеках Мадлен, коснулся лица Мариетты, и затем Консьянс, влекомый неумолимым Бастьеном, вновь сел в двуколку.

Двуколка поехала, но юноша, свесившись за ее борт, минут пять еще мог движениями головы и руки отвечать на прощальные жесты матери и Мариетты, пока они не скрылись из виду за поворотом дороги.

Тогда Мадлен уселась на склоне оврага, уронив голову на колени; Мариетта долго глядела на нее, опустив руки, не в силах сдержать слез; затем, полная благоговения к этому великому материнскому страданию, глубокому, словно пропасть, не сравнимому ни с какими другими страданиями, она вернулась в городок вместе с Бернаром, уверенная в том, что по окончании визитов найдет Мадлен там же, где ее оставила.

Что касается двуколки, уносившей Бастьена и Консьянса, то она продолжала катить по дороге в Суасон.

Ровно в десять она остановилась у дверей супрефектуры. Поскольку работа присутствия проходила так же, как жеребьевка, то есть в алфавитном порядке, кантон Виллер-Котре должны были вызвать только к четырем часам дня.

Консьянс мог пробыть с Мадлен и Мариеттой, по крайней мере, пять часов, а провел он их на ступенях супрефектуры с Бастьеном.

Как бы медленно ни тянулись часы, они всегда и неизбежно одни за другими утекают в бездну прошлого, именуемого временем. Настал черед Арамона, и пятерых молодых людей, вытянувших несчастливые жребии, ввели в сопровождении четырех других, надеявшихся избежать армейской службы благодаря большим номерам на своих жребиях.

Зал выглядел довольно сурово: на помосте сидели супрефект, мэр, муниципальные чиновники. Два городских врача и два военных хирурга стояли, образовав нечто вроде полукруга, куда вступали новобранцы; дюжина жандармов топталась у стены.

Порядок прохождения дел, установленный для города, для деревень был изменен: молодых людей собрали в одном зале и вызывали в соответствии с вытянутыми ими номерами, то есть вытянувшего № 1 вызывали первым и так далее — вплоть до последнего человека.

Следовательно, Консьянс с его № 19 должен был пройти воинское присутствие девятнадцатым.

Те, кого признали непригодными к армейской службе, в ту же минуту получали разрешение выйти и возвратиться домой; тех же, кого признали пригодными, заводили в соседний зал, записывали, определяли полк для прохождения службы, посылали во временную казарму и через два-три дня отправляли в соответствующие полки.

Среди первых восемнадцати парней, прошедших воинское присутствие, забраковали только троих: один не подошел по росту, второго выручила хромота (он разбил колено при падении с крыши, когда занимался своим ремеслом кровельщика), а у третьего признали чахотку во второй стадии.

Затем пришла очередь Консьянса.

Громко произнесли его имя; дверь открылась, и он вошел.

Дверь за ним не успела закрыться, как в ее проем просунулась голова Бастьена.

Жандарм хотел было силой заставить ее исчезнуть, но, узнав военного, да еще награжденного, он выказал к гусару редкую учтивость.

— Приятель, — сказал он, — есть четкий приказ не впускать сюда никого, кроме тех, кто имеет честь принадлежать к законным властям, а также врача, хирурга, рекрута или жандарма.

— Черрт подерри! — возмутился Бастьен. — Так это действительно приказ?

— Вы сами понимаете: я не стал бы врать храбрецу, — ответил жандарм.

— Значит, приказ не позволяет мне войти?

— Не позволяет.

— И он не позволяет мне просунуть вот так голову в зал?

Этого приказ тем более не позволял.

И жандарм приготовился захлопнуть дверь.

— Подождите-ка, — попросил его Бастьен, — если приказ запрещает мне войти, если он запрещает мне просунуть голову…

— Он это запрещает.

— Хорошо… но он не запрещает вам ненароком, не обращая на это внимания, ради того чтобы порадовать старого служаку и оказать услугу товарищу, оставить дверь полуоткрытой как раз напротив меня… да таким образом, чтобы я поочередно пользовался то глазом, то ухом, если бы мне захотелось услышать… а вы, жандарм, понимаете: мне очень нужно видеть и слышать то, что происходит, так как меня интересует новобранец, которого сейчас осматривают.

Жандарм повернулся к своему коллеге:

— Эй, ты слышишь?

— Да, прекрасно слышу.

— И что ты об этом думаешь?

— Думаю, невелико преступление сделать то, чего он хочет.

— Хорошо, приятель, — обратился жандарм к Бастьену, — не турки же мы какие-нибудь.

— А, в добрый час!

— Слушайте и смотрите, но не произносите ни слова, иначе я вас выведу за ухо или за нос.

— Не сомневайтесь, я буду благоразумным, — пообещал гусар.

— Тихо, сейчас говорит начальство, так что помолчим…

— Истинная правда, — согласился Бастьен и стал слушать.

Во время этого диалога Консьянсу велели стать напротив помоста, где восседал господин супрефект; у юноши спросили его имя и фамилию, а затем осведомились о причинах, какими он может мотивировать свое освобождение от военной службы.

Тогда он протянул свою подвешенную на перевязи изувеченную руку.

К нему тотчас подошли два хирурга, сняли перевязь и обнажили рану, уже начавшую зарубцовываться.

При виде этой столь характерной раны оба медика обменялись взглядами с супрефектом, а затем друг с другом.

— Молодой человек, — насмешливо спросил один из них, — когда произошел с вами сей несчастный случай, который представляется вам достаточным основанием для уклонения от службы?

— Сударь, — ответил Консьянс, — это случилось со мной в прошедший вторник.

— Через два дня после жеребьевки?

— Да, сударь.

— И следовательно, через два дня после того как вы вытянули номер девятнадцать?

— Да, сударь.

— И что же? — спросил супрефект.

— А вот что, господин супрефект, — объяснил насмешливый хирург. — Случай не нов: древние римляне иногда делали то, что сделал этот парень; однако, поскольку в их эпоху ружье еще не изобрели, они отсекали себе большой палец. Отсечение большого пальца — по-латыни pollex truncatus — практиковалось довольно часто и было настолько знаменательным, что обогатило французский язык словом poltron.

Блеснув эрудицией, врач учтиво приветствовал супрефекта, возвратившего ему приветствие столь же учтиво.

— Черрт! Черрт! — прорычал Бастьен. — Похоже, плохо дело!

— Тихо! — одновременно потребовали оба жандарма.

— Вы, молодой человек, слышите, что говорит господин хирург? — спросил супрефект.

— Да, господин, — простодушно ответил Консьянс, — я слышу, но не понимаю.

— Не понимаете, что вы трус?

— Думаю, вы заблуждаетесь, господин супрефект, — столь же просто сказал Консьянс, — я не трус.

— И почему же вы отрубили себе не большой палец, а указательный… ведь вы отрубили его сами и, конечно же, умышленно?

— Да, я сам, сударь, и, как вы говорите, умышленно.

— Отлично! Он, во всяком случае, не лжец, — заявил супрефект.

— Я никогда не лгал, сударь, — подтвердил юноша. — Да и зачем лгать? Ведь если и удастся обмануть людей, то Бога обмануть невозможно.

— В таком случае, с какой целью вы отрубили себе палец? Так как вы никогда не лжете, скажите нам это.

— Чтобы не уезжать из дома, сударь.

Начальство пребывало в благодушном настроении и расхохоталось.

— Плохо дело, плохо дело! — прошептал Бастьен, покачав головой. — Дурак! Разве он не мог сказать, что все произошло случайно… Ах, будь я на его месте, уж я-то наплел бы им!

— Ну-ка, потише! — цыкнули на него жандармы. — А то мы закроем дверь!

— Да, жандарм, — смирился гусар, — я умолкаю: вы правы.

— Итак, — продолжал задавать вопросы супрефект, — вы не желали уезжать?

— Да, сударь, я желал остаться дома.

— И это не по трусости вы хотели остаться?

— Нет, сударь.

— Тогда в чем же тут причина?

— Дело в том, сударь, — пояснил Консьянс своим серьезным и мягким голосом, — что, уехав, я оставил бы в Арамоне престарелого больного дедушку, который мог бы умереть от голода, и всю в слезах мою бедную дорогую мать, которая могла бы умереть от горя.

Чувство, с каким юноша произнес эти слова, было столь глубоким, что начальство перестало посмеиваться.

— Ах, — прошептал Бастьен, — хорошо сказано, черрт подерри!

— Да помолчите же! — одернули его жандармы.

— Я? Да я ведь ничего не говорил! — возмутился гусар.

Муниципальные чиновники только переглянулись.

Затем супрефект продолжил ряд своих вопросов, мало-помалу превратив их в допрос:

— И кто же внушил вам эту злосчастную мысль отсечь себе палец?

— Вы сами, господин супрефект, — ответил Консьянс.

— Как это я?.. Объяснитесь, пожалуйста! Ведь я впервые вижу вас и разговариваю с вами впервые.

— Это верно, сударь, но один из моих друзей, приезжавший в Суасон в последний понедельник, имел честь видеть вас и беседовать с вами.

— Со мной?.. Один из ваших друзей?..

Тут Бастьен толкнул дверь и просунул голову между двумя ее створками.

— Это был я, мой супрефект, — заявил он. — Вы меня узнаёте?

— Ну, это уж слишком! — зарычали оба жандарма, закрывая створки двери каждый со своей стороны и хватая гусара за шиворот.

— Эй-эй! — закричал Бастьен. — Не давайте волю рукам!.. Вы меня, приятели, чего доброго, еще задушите!

И, с силой распахнув дверь, он вырвался из жандармских рук и оказался в зале.

Первым побуждением супрефекта было выставить гусара вон из зала, но его военная форма и крест сделали свое обычное дело: утвердительным кивком чиновник велел жандармам терпеть присутствие Бастьена в святилище.

Приободренный начальственным кивком, Бастьен счел, что теперь ему пора взять слово и все объяснить.

Консьянс повернулся к другу и ласково ему улыбнулся.

Эта улыбка придала Бастьену еще больше смелости.

— Тут вот в чем дело, мой супрефект, — начал он. — Как вам известно, я приехал сюда, чтобы предложить себя вместо и на место Консьянса.

— Да, я вас узнаю.

— О, если бы вы меня и не узнали, это все равно было бы правдой. Доказательство тому ваш отказ под тем предлогом, что у меня недостает двух пальцев, и вы видите, господа, — добавил Бастьен, показывая руку, — двух пальцев действительно не хватает.

— Пусть так! Но какая тут может быть связь с тем, что только что говорил новобранец?

— Ка-ка-я связь?! — повторил Бастьен, явно задетый за живое. — А есть такая связь… Дело вот в чем: присутствующий здесь Консьянс узнал от одной женщины… а что такое женщины, вы сами знаете, мой супрефект… они совершенно не в состоянии держать на привязи свой язык… так вот, он узнал от одной женщины… от Катрин, дочери папаши Пино, башмачника… так вот, он узнал, что я ездил в Суасон; я имел неосторожность довериться ей, этой Катрин!… Узнал, значит, что я ездил в Суасон, что видел вас и хотел отправиться на службу вместо и на место Консьянса, а вы мне сказали: "Дорогой мой господин Бастьен, с великим сожалением вынужден отказать вам, но заменить Консьянса вы не можете — у вас недостает двух пальцев"; и вы даже добавили, вы должны это вспомнить, господин супрефект: "Если бы не хватало даже одного пальца, и этого было бы более чем достаточно!"

— Да, бесспорно, я так сказал.

— Так в этом именно и состоит неосторожность! Поскольку я имел честь беседовать с вами, Консьянс об этом узнал. Тогда, во вторник утром, когда я гнал лошадей на водопой, он подошел расспросить меня, чтобы узнать, как говорят, всю подноготную… Мне бы кое-что заподозрить, но у него всегда такой невинный вид, у этого шутника, а внутри у него сидит сам дьявол! Тогда я ему сказал, что императору не нужен солдат не то что без двух, но даже и без одного пальца… Вот тогда-то он мне сказал: "Это хорошо! Спасибо и прощай, Бастьен!", но и тогда Консьянс, смею вас уверить, был взволнован не более, чем сейчас. А после нашего разговора он возвращается домой и отсекает себе палец… Не правда ли, Консьянс, этим и закончилось дело?

— Действительно, все так и происходило, — подтвердил Консьянс.

— Четверть часа спустя я его встретил. О Боже мой, все было ясно, и ему сделали ампутацию; и даже… стыдно признаться в этом старому солдату, но, как говорит Консьянс, правда превыше всего… и даже мне стало плохо! В конце концов до этой минуты я считал себя мужчиной, но я заблуждался: я был не более чем ребенком, неженкой… не знаю уж кем! Но не менее истинно и то, что, если была допущена ошибка, то вину за это надо взять на себя вам или мне, а вовсе не Консьянсу. Пойдем, пойдем, Консьянс, господин супрефект признает свою неправоту… Давай уйдем отсюда! Императору не нужны увечные солдаты. Ваш покорный слуга, господин супрефект.

— Минуточку! — остановил гусара супрефект, протягивая руку.

— Как это минуточку?!

— Жандармы, заставьте его замолчать!

— Черрт подерри! — вскричал Бастьен.

— Тихо! — гаркнули жандармы, волоча Бастьена назад.

Бастьен сообразил: упорствуя, он только навредит Консьянсу, если уже не навредил, и потому примолк.

— Новобранец, — обратился супрефект к юноше, — вы совершили преступление, предусмотренное Военным кодексом; следовательно, вы могли бы понести за него наказание, и это не было бы даже сурово, это было бы только справедливо.

— Как это? Как это? — озадаченно повторял Бастьен. — Ведь Консьянс…

— Замолчите же! — крикнули оба жандарма в один голос.

— Но, — продолжал супрефект, — простодушие вашего признания обезоруживает ваших судей. Господа хирурги, объявите, каким видом оружия может пользоваться новобранец, несмотря на свое увечье.

— Каким оружием? — спросил Бастьен. — Да никаким, надеюсь, иначе мне придется уехать без Консьянса.

— Выведите гусара! — приказал потерявший терпение супрефект.

— Нет, нет, господин супрефект, клянусь, я не промолвлю больше ни словечка… Только позвольте мне остаться здесь до конца.

— По нашему мнению, — заявили, посовещавшись, хирурги, — несмотря на изувеченную руку, новобранец может стать отличным сапёром или превосходным солдатом обоза.

— Что ж, хорошо, — одобрил это заявление супрефект. — Проведите рекрута направо и запишите его в армейский обоз.

Услышав это решение, Консьянс смертельно побледнел, подумав о том страдании, какое испытают обе его матери и невеста.

Но, тем не менее, он повиновался, бросив прощальный и вместе с тем благодарный взгляд на гусара.

— Ах, бедный мой Консьянс! — воскликнул Бастьен, простирая к другу руки и не сдерживая слез. — Вляпаться в обозное дерррьмо — как говорят в полку… Какое унижение!

И он вышел, полный отчаяния, вовсе не оттого, что Консьянса не признали непригодным к службе, а оттого, что другу придется служить солдатом обоза.

XVII

О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ФРАНЦИИ С 10 НОЯБРЯ 1813 ГОДА ПО 6 АПРЕЛЯ 1814-ГО

Супрефект Суасона в своем желании стать префектом вовсе не без оснований набирал так настойчиво солдат для Наполеона — Наполеон действительно остро в них нуждался.

В его словах, произнесенных перед Сенатом 10 ноября 1813 года, не было никакого преувеличения:

"Год тому назад вместе с нами шла вся Европа; сегодня вся Европа идет против нас".

Однако следовало бы сказать так:

"Год тому назад вместе со мной шла вся Европа; сегодня вся Европа идет против меня".

Эта маленькая разница между местоимениями отлично прояснила бы и упростила проблему.

Во второй раз Европа заблуждалась насчет миссии Франции: в первый раз это было в 1792 году, когда, вместо того чтобы позволить революции сосредоточиться в огромном кратере, именуемом Парижем, Европа вынудила Париж разлить по миру ту лаву революции, которая его и воспламенила.

Во второй раз это произошло в 1813 году, когда, вместо того чтобы предоставить Наполеону желанный мир, очертить пределы его власти нашими прежними границами и держать его там под присмотром, не позволяя переступить эти границы, его довели до отчаяния, как раненого вепря, сослали на остров Эльба, подтолкнули к блистательному возвращению во Францию, оставившему в истории небывалый огненный след, и, распяв на острове Святой Елены, к концу его жизни устроили там весьма зрелищную Голгофу, превратившую человека в бога, и не только для Франции, но и для всего мира!

Однако, ради справедливости даже по отношению к гениям и в качестве прекрасного примера, следовать которому мы хотели бы призвать наших современников, признаем, что он не мог принять мир, который ему тогда предлагали.

Пятого ноября принц-регент Англии заявляет перед парламентом, что ни в намерения Великобритании, ни в намерения ее союзников не входит требовать от Франции жертв, несовместимых с ее честью и законными правами.

Это было разыграно превосходно, ведь если бы война продолжалась после такой декларации, упорное следование по кровавому пути можно было бы приписать только страсти императора к разрушению.

О, повторим это: Англия весьма искусна в политических играх, однако порой она плутует.

Четырнадцатого ноября в Париж прибыл г-н де Сент-Эньян.

Это был человек очень умный; он пользовался большой благосклонностью Наполеона — благосклонностью, завоеванной непревзойденным умением льстить императору.

Поскольку этот господин был префектом Верхних Альп, я предполагаю, что однажды император вместе с ним посетил его департамент и в своей резкой порывистой манере расспросил префекта обо всем.

Бонапарту нравились быстрые ответы: уж лучше было отвечать ему не столь точно, но только не вяло лепетать.

Сидя напротив г-на де Сент-Эньяна, император множил свои вопросы к нему, и на каждый вопрос следовал немедленный ответ, молниеносный, словно выпад фехтовальщика.

— Сколько человек, господин префект?

— Столько-то, сир.

— Сколько арпанов леса?

— Столько-то.

— Сколько гектаров земли?

— Столько-то.

— Сколько перелетных птиц?

— Одна, сир, — орел!

Император, несколько заскучав в конце этих весьма любимых им четких ответов, пожелал смутить г-на де Сент-Эньяна, и ему преподнесли образчик великолепной лести.

Наполеон счел себя побежденным и наградил победителя, сначала введя его в Государственный совет, позднее назначив его своим шталмейстером, затем министром-резидентом Франции при Веймарском дворе.

Выступление Германии против Наполеона вынудило г-на де Сент-Эньяна вернуться на родину. Господин Меттерних решил воспользоваться его возвращением, чтобы довести до сведения императора новые мирные предложения.

Девятого ноября, как раз в день прибытия Наполеона во дворец Тюильри, столь роковой для королей, где мы оставили его требующим триста тысяч новобранцев, одним из которых предстояло стать бедному Консьянсу, — в этот же день во Франкфурте г-н де Сент-Эньян принял от г-на Меттерниха, русского посланника г-на Нессельроде и английского посланника лорда Эбердина следующий ультиматум:

"Союзники предлагают мир при условии, что Франция выведет свои войска из Германии, Испании, Голландии, Италии и вернется за такие свои естественные границы, как Альпы, Пиренеи и Рейн.

Будет избран город на берегах Рейна, где состоится конгресс, но переговоры никоим образом не приостановят военных действий".

Условия были жестокими, особенно для человека, усвоившего привычку самому диктовать, а не принимать их.

Конечно же, надо было уйти из Германии, так как, завоеванная нами, она теперь была занята союзниками.

Французские войска уже ушли из Испании. Яростное сопротивление испанцев, поддержанное золотом и оружием англичан, утомило Наполеона.

Но уйти из Голландии, полностью нашей, обладающей средствами оказать помощь Франции и угрожать Англии, но уйти из Италии, еще не тронутой и оккупированной Мюратом и принцем Евгением, — означало бы пойти на чудовищные жертвы, допустимые только при условии скорейшего заключения мира, и такие жестокие отсечения, на которые можно пойти только в надежде на полное исцеление.

Итак, во всем этом не было ничего положительного, поскольку переговоры никоим образом не должны были приостанавливать военные операции.

Однако эти неприемлемые условия не были отвергнуты целиком; Наполеон только приготовился претерпеть свою судьбу до конца и свой рок сделать роком Франции.

Отсюда суровость приказов, отданных префектам и супрефектам в местах рекрутских наборов.

Одновременно все было направлено на то, чтобы не допустить угрожающего Франции вторжения вражеских войск, а угроза эта оказалась иной и более тревожной, чем в 1792 году.

Прежде всего потому, что в 1792 году против Франции выступали только Пруссия и Австрия, а в 1813 году — вся Европа.

А также потому, что в 1792 году Франция сражалась за свою свободу, а в 1813 году она сражалась за утверждение деспотизма.

И наконец, потому, что в 1792 году для страны стоял вопрос, быть ей или не быть, а в 1813 году речь шла просто о том, продлит ли Наполеон свою власть или нет.

Значимость проблемы существенно уменьшилась, поскольку она из национальной превратилась в личную.

Теперь вместо всенародного энтузиазма оставался индивидуальный гений.

Обрисуем вкратце, что собирался предпринять этот гений, владеющий только собственными силами, так как его покинула Франция, обескровленная и в победах и в неудачах на всех полях сражений Европы.

Увы, повторим это еще раз: история сильных мира сего тесно переплетена с историей простого народа, однако, к большому нашему сожалению, мы вынуждены писать о великих, хотя нам хотелось бы заняться только судьбами рядовых людей.

Предложения, переданные через г-на де Сент-Эньяна, были сообщены Законодательному корпусу, и Наполеон заявил: сколь ни жестоки эти условия, он готов их принять, если они смогут привести к миру.

К несчастью, Наполеон принимал представителей Законодательного корпуса в минуту плохого настроения. Во время своей последней поездки в Париж Наполеон навязал корпусу председателя, не представив предварительно кандидата на эту должность.

У нас не вызывает особого восхищения г-н Баур-Лормиан. Однако, поскольку нам дорога репутация беспристрастного судьи, признаем, что в его трагедии "Мехмед Второй" есть два прекрасных стиха.

Мы имеем в виду слова Мехмеда II о корпусе янычар, столь сильно презираемых султанами:

Они, за золото терпевшие презренье,

Чуть пошатнется трон, готовятся к измене.

Законодательный корпус был подобен корпусу янычар: трон Мехмеда III зашатался и его "янычары" возроптали.

Была назначена комиссия из пяти докладчиков — господ Лене, Галлуа, Флогерга, Ренуара и Мена де Бирана, всех без исключения врагов императорской системы, и эта комиссия составила обращение, в которое робко прокралось слово "свобода", забытое за двенадцать последних лет.

Несмотря на крайне малое место, занимаемое в обращении этим словом, Наполеон его заметил. Слово "свобода" страшило его, словно голова Медузы; он разорвал обращение и приостановил заседание Законодательного корпуса.

Второго декабря герцог Виченцский, сменивший герцога де Бассано на посту министра иностранных дел, написал г-ну Меттерниху, что Наполеон соглашается с общими принципами, изложенными г-ном де Сент-Эньяном.

Десятого декабря от г-на Меттерниха узнают неожиданную новость о том, что союзники, считая невозможным принять какое-либо решение без содействия Англии, отправили послание в сент-джеймский кабинет и теперь ожидают его ответ.

Таким образом, надежда на искренние и доброжелательные переговоры испарилась и Наполеону пришлось открыто прибегнуть к войне как последнему средству спасения.

Впрочем, во время этих мнимых переговоров союзники продолжали продвигаться по направлению к Франции. И вот они уже появились у трех наших границ — на востоке, на севере и на юге.

Англичане оставили позади Бидассоа и собрались перейти через Пиренеи.

Князь Шварценберг с его сильной стапятидесятитысячной армией был готов нарушить нейтралитет Швейцарии.

Блюхер со ста тридцатью тысячами пруссаков вступил во Франкфурт.

Бернадот захватил Голландию и проник в Бельгию со ста тысячами шведов и саксонцев.

Словом, семьсот тысяч солдат, наученных самими своими поражениями в великой школе наполеоновских войн, приготовились перейти границы Франции, пренебрегая всеми укреплениями и отвечая друг другу единым выкриком: "Париж! Париж! Париж!"

Двадцать первого декабря монархи-союзники публикуют в Лёррахе воззвания, послужившие сигналом к началу боевых действий.

Отныне Францию спасут только подчинение силе или энергичное сопротивление ей.

Наполеон — за сопротивление, и для Законодательного корпуса это служит доводом в пользу подчинения противнику. Сначала отложив его заседания, Наполеон затем распускает Законодательный корпус.

Государственные перевороты возвещают начало и конец всякого монархического режима.

Так или иначе, новости идут потоком, одна убийственнее другой.

Двадцать восьмого декабря генерал Бубна овладел Женевой.

Тридцатого декабря князь Шварценберг направил свои колонны на Эпиналь, Везуль и Безансон.

Четвертого января 1814 года враг вступил в Везуль.

Девятого января Безансон оказался в осаде.

Вот куда дошла огромная иностранная армия, состоявшая из австрийцев, баварцев и вюртембержцев, вместе с которыми двигалась русская императорская гвардия.

Что касается Блюхера, на некоторое время остановленного на рейнских берегах словно бы каким-то неодолимым страхом ступить на землю Франции, то он, наконец, в трех местах форсировал реку ночью 1 января 1814 года.

В центре корпуса генералов Ланжерона и Йорка переправились через Рейн у Кауба.

На правом крыле корпус генерала Сен-При форсировал Рейн у Нёйвида, там, где мы сами дважды форсировали эту реку в дни былых республиканских побед.

Наконец, на левом крыле корпуса Сакена и Клейста переправились через Рейн возле Мангейма.

Мы уже сказали, где находилась англо-испанская армия под командованием Веллингтона.

Однако пора на минуту остановиться.

Герцог Беллунский эвакуирует население Страсбура вместе с армией, насчитывающей не более десяти тысяч человек, но получает от Наполеона приказ шаг за шагом отстаивать проходы в Вогезах. По дороге из Лангра ему на помощь прибывает гвардейская дивизия герцога Тревизского.

Герцог Рагузский с его двадцатитысячным войском, сначала вынужденный отступать, окажет врагу как можно более длительное сопротивление на многочисленных гласисах лотарингских крепостей.

Герцог Кастильоне будет защищать Лион, куда он спешно направится для организации обороны второго города Империи; ему на помощь придет генерал Дешан, который примет меры по обеспечению безопасности Шамбери, и генерал Дессе, который организует массовые наборы рекрутов в Дофине.

Герцог Тарантский находится в Льеже, занятом ради того, чтобы обеспечить безопасность земель в низовьях Рейна и Мёзы; он имеет приказ возвратиться во Францию через Арденнские проходы.

Герцог Далматинский остановился на гласисах Байонны после четырехдневного боя, несмотря на дезертирство немецких войск, которые вечером 11 декабря целиком перешли в лагерь испанцев.

Герцог Альбуферский, отступавший из центра Испании, остановился на берегах Льобрегата и устроил свою штаб-квартиру в Каталонии.

В Италии принц Евгений защищал от австрийцев переход через реку Адидже, и те так и не смогли ее форсировать.

Итак, под командованием Наполеона его войска заняли позиции по окружности, охватывающей Францию от устья Шельды до устья Гаронны.

Этот промежуток времени, сколь бы кратким он ни был, для Наполеона оказался достаточным, чтобы бросить взгляд на свою шахматную доску.

Действительно, враг продвигается, имея в своем распоряжении семьсот тысяч человек; но враг, который через три месяца будет иметь в самом сердце Франции пятьсот тысяч солдат, сможет начать боевые действия только с двумястами пятьюдесятью тысячами человек.

Еще есть надежда, что враг отвлечется от своей основной задачи, окружая по пути города-крепости, и его силы уменьшатся из-за этих многочисленных блокад.

Наполеон же имеет еще в своем распоряжении двести пятьдесят тысяч человек, но эти войска, способные сделать его хозяином положения, будь они сосредоточены под его рукой, распределены следующим образом:

пятьдесят тысяч солдат на Эльбе;

сто тысяч у подножия Пиренеев;

пятьдесят тысяч — за Альпами;

еще пятьдесят тысяч находились под командованием герцога Рагузского, герцога Кастильоне, герцога Тарантского и других его военачальников.

Следовательно, он мог рассчитывать реально только на пятьдесят — шестьдесят тысяч своих старых солдат и на новобранцев.

Кроме того, несмотря на все его энергичные действия, он сможет начать кампанию не раньше конца января.

Впрочем, эта задержка даст ему немного времени на то, чтобы подтянуть войска из его испанской и итальянской армий.

Именно ради этого он недавно отказался от своих претензий — предмета его четырехлетних споров с Испанией и Римом.

С первых дней декабря испанскому принцу Фердинанду была дарована свобода, и 11-го с ним был заключен договор.

К 15 декабря в Италию возвратился папа римский, и в начале января он уже был на пути к своему престолу в Ватикане.

Его возвращение в Вечный город, как, по крайней мере, надеялся Наполеон, предотвратит вторжение австрийских войск в Италию, а возвращение на трон Фердинанда положит конец влиянию Веллингтона в Мадриде.

Но эта передышка, которой хватило Наполеону, чтобы разработать план кампании, оказалась короткой: наши линии обороны были прорваны со всех сторон, будучи слишком слабыми, чтобы оказать сопротивление противнику.

Бубна перекрыл дорогу на Симплон. Вале был отнят у Франции.

Шварценберг занял проход в Вогезах; Блюхер находился уже в центре Лотарингии; Йорк остановился перед Мецем.

С 13 января старая Франция, Франция Людовика XIV, оккупирована противником.

Четырнадцатого января князь Московский вывел свои войска из Нанси.

Шестнадцатого января герцог Тревизский ушел из Лангра.

Девятнадцатого января герцог Рагузский отступает к Вердену.

Наполеону нельзя терять ни минуты.

Уже в начале месяца он послал в департаменты чрезвычайных комиссаров, поручив им принять участие в рекрутских наборах и выработать меры по обороне.

"Французы! — восклицает он в прокламации, которую развозят его комиссары. — Французы, последнее ycловие! Я призываю людей из Парижа, Бретани, Нормандии, Шампани, Бургундии и из других департаментов прийти на помощь их братьям из Лотарингии и Эльзаса. При виде всего вооруженного народа враг обратится в бегство или же подпишет мирное соглашение".

В это же время войска получают приказ сосредоточиться в своем отступлении к Шампани. Туда он направит и войска, прибывающие из центра Франции, и рекрутов последнего набора.

Двадцатого января князь Невшательский выезжает из Парижа, чтобы возвестить войскам о скором прибытии императора.

Двадцать третьего января Наполеон подписывает грамоты, жалующие регентство императрице.

Двадцать четвертого января в помощь ей он шлет принца Жозефа в звании главного наместника.

Двадцать пятого в два часа ночи император сжигает секретные бумаги; в три часа он обнимает жену и сына, а в три часа десять минут вместе с графом Бертраном садится в карету.

Посмотрим теперь, что сталось с Консьянсом, этой жалкой пылинкой, затерянной в великом вихре, сотрясающем мир.

XVIII

БИТВА ПРИ ЛАНЕ

В то время как Бастьен ехал в Арамон сообщить страшную новость, которая неизбежно повергнет в отчаяние сердца трех несчастных женщин, Консьянса, назначенного в артиллерию Молодой гвардии, отправили в Фим, где собирался довольно значительный артиллерийский парк, доставленный из арсеналов Ла-Фера и Суасона.

Военная подготовка Консьянса завершилась с быстротой, характерной для той эпохи, когда практика полностью заменяла теорию. Восемь часов ежедневных маневров меньше чем за месяц научили его службе ездового и одновременно охранника зарядного ящика, за который он нес ответственность. От глаз его наставника, старого солдата, зорко видевшего все дурные или хорошие наклонности своих учеников, не ускользнуло своеобразное сродство между новобранцем и животными, с которыми тот имел дело. Поэтому на Консьянса официально была возложена обязанность приглядывать за батарейными лошадьми, и те вскоре почувствовали в нем друга благодаря заботам о них с его стороны; полные признательности за улучшение их участи, они удвоили одновременно и свою силу и свое послушание.

Но юноша обрел друзей не только среди животных, но и среди своих товарищей по службе, молодых людей с опечаленным сердцем, с глазами, полными слез, приехавших сюда со всех концов Франции; новое дело, оторвавшее их от матерей, мало их интересовало, и, несмотря на ежедневные восьмичасовые занятия, они плохо усваивали необходимые в артиллерии навыки.

Консьянс стал утешителем новобранцев, живших с ним бок о бок: он поддерживал и подбадривал их, и через месяц благотворное влияние его стало ощущаться не только на животных, но и на людях, обязанных парню из Арамона если не мужеством, то, по меньшей мере, смирением.

Двадцатого января князь Невшательский проездом отдал приказ сосредоточить все силы в направлении Шалона.

Два часа спустя батарея, в которой служил Консьянс, двинулась в путь. В тот же день вечером она сделала привал в Реймсе; затем, той же ночью, после четырехчасового отдыха, батарея снова двинулась по дороге на Шалон, куда она прибыла 21-го вечером.

Здесь уже чувствовалась близость противника, и картина бедствий, вызванных его вторжением, впервые поразила Консьянса. Бедные крестьяне из Бар-ле-Дюка, Васси и Сен-Дизье бежали, увозя свое добро в тележках: одни тащили их сами, а другие впрягали в них ослов или лошадей. Порой на одной из таких тележек сидящая на матрасе молодая мать, нагнувшись вперед, словно для того, чтобы получше защитить ребенка, кормила его грудью, баюкая его так печально и монотонно, что колыбельную можно было принять за плач. Эта процессия обездоленных, двигавшаяся неведомо куда, бежавшая лишь бы бежать, останавливалась на ночь просто на площадях, так как у бедняков не хватало средств заплатить за постоялый двор. Но здесь они видели людское милосердие: сострадательные девушки приносили им вина, солдаты делили с ними свой хлеб; добрые души подавали милостыню со словами: "Да поможет вам Бог!"

Консьянс, евший мало, все еще страдающий от своей раны, отдавал несчастным все свое вино и три четверти выданного ему хлеба, и когда они, благословляя, крестили его, он им говорил:

— Если вы считаете, что должны испытывать ко мне какую-то признательность, попросите ваших детей помолиться за трех благочестивых женщин по имени Мадлен, Мари и Мариетта; Господь их знает и поймет, за кого вы молитесь.

И если у него спрашивали, почему он просит молиться за трех женщин детскими устами, молодой солдат объяснял:

— Дело в том, что молитвы детей более чисты и более приятны Господу.

Порою Консьянс думал с ужасом о том, что враг продолжает продвигаться вперед и что, если Наполеону — о нем много говорят, но его еще ни разу не видели — не удастся остановить противника, быть может, наступит день, когда три дорогие ему женщины будут бежать из деревни в тележке, влекомой Пьерро, точно так же как эти несчастные, с которыми он делит свой хлеб и вино; вместе с тем Консьянс надеялся, что и другие станут поступать, как он сам, и тогда Мадлен, Мари и Мариетта найдут на своем пути хлеб и вино милосердия.

С каждым часом беженцев становилось все больше, потому что враг подходил все ближе.

И правда, 21 января войска противника находились не более чем в пятнадцати льё: его аванпосты появлялись уже у Бар-ле-Дюка.

Двадцать второго января враг был уже не далее чем в десяти льё: отряды русских и пруссаков были замечены близ Витри-ле-Франсе.

Это одновременно продвигались в глубь страны огромная русско-австро-баварская армия под командованием Шварценберга и прусская армия под командованием Блюхера.

Первая, спустившаяся с Вогезов по нескольким дорогам, свою самую сильную колонну направила на Труа. Старая гвардия под командованием герцога Тревизского отступила перед ней, и, хотя французы отстаивали каждую пядь земли, отступающие солдаты стали заполнять улицы Витри-ле-Франсе и первые их волны докатились до предместий Шалона.

Армия Блюхера прошла Лотарингию, заняла Сен-Дизье и направилась прямо на Об.

Если в течение двух дней сюда не прибудет Наполеон, находящиеся в Шалоне войска, не имея приказов, вынуждены будут отступать к Парижу.

Утром 25 января на улицах Шалона начали появляться беженцы, волны которых несут с собой задержавшихся крестьян, бросивших горящие дома; видя, что, несмотря на молитвы, Бог вовсе не уберег их от беды, они зовут на помощь Наполеона, за эти двенадцать лет превратившегося для них во второго бога.

На улицах Шалона беженцы смешиваются с первыми колоннами прибывающих из Парижа войск, возвещающих о приезде Наполеона. Тремя днями ранее они парадом промаршировали по двору Тюильри и император им сказал: "Отправляйтесь, я последую за вами!"

Наконец, около пяти часов пополудни, люди с тревогой, словно это приближается канонада, слышат возгласы "Да здравствует император!", неожиданно раздающиеся в Парижском предместье. Пять карет (первая из них запряжена шестеркой лошадей, а остальные — четверкой) проезжают через город, останавливаются у дверей префектуры, и из первой выходит Наполеон.

Он спокоен и холоден как обычно, этот человек из мрамора, только его брови, слегка нахмуренные, и его чуть опущенная голова, но склоненная не к плечу, как у Александра, а к груди, как у Фридриха, указывают на то, что возложенное им на себя бремя этого мира начинает его утомлять.

В один миг радостные крики огласили весь город: как будто сам орел на своих крыльях принес весть о своем прибытии.

Наполеон выходит из кареты, движением руки отвечает на тысячекратные возгласы "Да здравствует император!", раздающиеся вокруг него, с достоинством поднимается на шесть ступеней дворца префектуры и входит в приготовленные для него апартаменты со словами:

— Пусть пришлют ко мне князя Невшательского, герцога де Вальми и герцога де Реджо!

И он опускается в кресло, ожидая этих людей с громкими титулами, которые сейчас прибудут, послушные его зову.

Первым появляется князь Невшательский. Он объехал аванпосты, и четырех дней ему хватило, чтобы собрать необходимые сведения. Герцог Беллунский и князь Московский, уйдя из Нанси, отступили через Вуа, Линьи и Бар к Витри-ле-Франсе. Герцог Рагузский находится за Мёзой, между Сен-Мишелем и Витри. Герцог Тревизский отступает к Труа, не отдавая врагу без боя ни пяди земли и останавливаясь, если противник слишком близко подступает к его войскам; выстрелы, доносившиеся два дня тому назад, были сделаны из его орудий; его же пушки слышны и день спустя. Эти две огненные остановки будут именоваться боями при Коломбеле-Дёз-Эглиз и при Бар-сюр-Об, а история подтвердит, что Старая гвардия не опозорила там своей славы.

Объявляют о прибытии герцога де Вальми.

— Входите, входите, Келлерман, — приглашает император. — Двадцать лет тому назад вы получили титул, который только что назвали, объявив о своем прибытии, и заслужили вы его на этих же равнинах, где мы будем действовать против пруссаков. Вы знаете, как взяться за дело, чтобы их разбить, и поможете мне своими советами. Келлерман молча отвешивает поклон.

И правда, что мог бы он сказать в ответ?

— Да, сир, прошло вот уже двадцать лет, как я разбил здесь пруссаков, но двадцать лет тому назад я под простым именем Келлерман представлял революционную Францию, которая стремилась любой ценой остаться свободной, в то время как сегодня, имея титул герцога де Вальми, я представляю только человека, повелевающего Францией; она истекла кровью, утратила энтузиазм и нуждается в отдыхе, в спокойствии, в мире, даже в мире постыдном!

Затем в свою очередь появился Удино.

— А, вот и вы, — обратился к нему император, — я ждал вас с нетерпением. Вы человек местный, не так ли?

— Я из Бар-сюр-Орнена, сир.

— Превосходно!.. Мы потратим вечер на знакомство с краем.

И, повернувшись к своим адъютантам Гурго и Мортмару, Наполеон сказал:

— Пусть позволят войти всем тем, кто может дать мне важные сведения!

И действительно, весь вечер полководец, склонившись над картой департаментов Об, Марна и Верхняя Марна, отмечает булавками с красными головками вероятные позиции противника, надеясь застигнуть его врасплох благодаря быстроте своего передвижения и решительности действий.

А в это время при свете костров, разожженных на городской площади, в двадцати шагах от артиллерийского парка, охраняемого от самих этих костров многочисленными часовыми, молодой человек в форме солдата обоза пишет карандашом на бумаге, разложенной на коленях, такое письмо:

"Моя добрая и досточтимая матушка!

Скорее всего, Вы уже получили от меня письмо, отправленное из Фима, где я был на сборном пункте. Мы находились всего лишь в шестнадцати льё друг от друга, но если не говорить о наших душах, то они были так же разлучены, как если бы я оказался на одном конце мира, а Вы — на другом.

Как же Вы перестрадали, добрая моя матушка! Вы так много плакали! Но надеюсь, что вместе с первым моим письмом (а я написал его сразу же, как только это позволила мне моя рука) Вы получите дарованную Богом силу не только перенести Ваше собственное горе, но и утешить других.

Теперь я пишу Вам из Шало на, то есть находясь на восемнадцать льё дальше от Вас, чем прежде. Пишу Вам при свете бивачных костров в минуту, когда на колокольне небольшой церквушки отзванивают десять вечера, и звон этот напоминает мне бой башенных часов в Арамоне, где все сейчас спят, все, кроме Вас, моя добрая и досточтимая матушка, хранимая Господом; вы сидите в ногах у дедушки, который потихоньку поправляется, не так ли? И Вы погрузились в воспоминания о Вашем сыне, искренне чтящем Вас.

В отличие от Арамона, здесь все двери открыты, все дома освещены, никто не спит, так как около пяти часов пополудни сюда прибыл император Наполеон.

Я видел его, моя добрая и досточтимая матушка, этого человека, разлучившего нас и причинившего Вам столько слез; раньше мне казалось, что лицо у него жестокое и вся внешность отталкивающая. Увы! Вид у него просто печальный, и даже более печальный, чем у обычного человека, и это говорит о том, чему невозможно поверить у нас, невозможно поверить, я думаю, нигде: говорят, он сожалеет, что затеял войну, говорят, он уехал из Парижа лишь после того, как исчерпал все возможности достигнуть мира.

Если дело обстоит таким образом, добрая моя и нежная матушка, следовало бы его пожалеть, а не ненавидеть, молиться за него, а не проклинать его.

Со времени его прибытия здесь то и дело слышались крики: "Да здравствует Наполеон!" Но кто знает, почему кричали — из любви к нему или из ненависти к пруссакам и русским? Это без труда поймет Господь, для которого не существует тайн.

Пишу Вам это длинное письмо, так как теперь уже толком не знаю, когда смогу написать снова, ведь нет сомнений, что этой ночью мы двинемся вперед то ли на Сент-Мену, то ли на Витри-ле-Франсе. Император сейчас решает этот вопрос вместе со своими маршалами. С места, где я сижу, приподняв голову, я вижу окна здания префектуры, освещенные так, словно там, внутри дома, пожар, и время от времени за занавесями движется его тень. Он, как видите, тоже не спит, и в армии говорят, что он не спал уже целую неделю.

Кажется, решено: мы двинемся именно к Витри, потому что с верхней ступени лестницы префектуры адъютант отдает распоряжение каретам императорского дома ехать к Витри в сопровождении императорской гвардии. Если за нею последуем и мы, то еще шесть льё прибавится к разделяющему нас расстоянию, моя добрая и досточтимая матушка.

Скажите Бастьену, если он еще в Арамоне, в чем я сомневаюсь, поскольку, по последним сведениям, все отставные солдаты должны присоединиться к своим полкам или же войти в состав других полков той же армии, — так вот, скажите Бастьену, что я искренне благодарю его за все сделанные ради меня добрые его дела, что я привыкаю к обозной службе, не такой уж неприятной, как он говорил, и что я обзавелся двумя добрыми друзьями, с кем редко расстаюсь: это два коня, везущие мой зарядный ящик. И правда, хотя мы вместе всего лишь две недели, но понимаем друг друга почти так же хорошо, как это было с Пьерро и Тардифом, моими старыми друзьями на протяжении десяти лет; я не забыл их, так же как нашу черную корову, которая, надеюсь, несмотря на свою старость, всегда дает хорошее молоко.

Наконец, моя добрая и досточтимая матушка, скажите Мариетте, что после Вас о ней я сожалею больше всего на свете, а госпоже Мари скажите, что после Вас я чту ее больше всех; еще скажите Мариетте, что, будучи в Фиме, я находился не больше чем в двенадцати льё от собора Богоматери Льесской, уважаемой здесь куда больше, чем в наших краях. Я знаю: бедная девочка дала обет пойти туда, если мне выпадет счастливый жребий. Я хотел бы сам пойти туда ради нее, чтобы исполнить ее обет и затем, чтобы попросить у доброй Пресвятой Девы совершить чудо и сделать так, чтобы Мариетта любила меня всегда; но если я вернусь, то очень надеюсь, что по милости Божьей ко всем нам мы пойдем туда вместе, чтобы поблагодарить его не только за это его последнее благоволение ко мне, но и за все те блага, какими он одарял меня с самого моего рождения, сделав так, чтобы меня любили три такие святые женщины, как вы.

Прощайте, моя дорогая и досточтимая матушка; в эту минуту мы получаем приказ выступать; адъютанты высланы на дорогу к Арси-сюр-Об, чтобы сообщить герцогу Тревизскому о прибытии Наполеона и передать ему приказ не отступать перед противником. Следовательно, мы должны сражаться с тем, что именуют Главной армией, и вскоре — увы! — я собственными глазами увижу то ужасное, что называется войной.

Малыш десяти — двенадцати лет, спасшийся бегством из своей деревни и подобранный мною тогда, когда он оплакивал своих потерянных родителей, взялся отнести на почту это письмо: у меня самого нет для этого ни минуты — сейчас сажусь на коня; я отдаю мальчику половину моей дневной порции хлеба за его почтовую услугу.

Замолвите словечко перед Богом в Ваших молитвах, чтобы мой кусок хлеба продлил жизнь бедному малышу до тех пору пока он не обретет вновь своих родителей.

Обнимаю Вас как можно нежнее и почтительнее, моя дорогая и досточтимая матушка, точно так же как мою добрую мать Мари и дорогую мою Мариетту.

Ваш сын Консьянс.

Мое почтение дедушке, который, должно быть, чувствует себя очень несчастным, не имея возможности навещать свою землю".

И действительно, едва молодой солдат отдал мальчику, взявшемуся отнести на почту это письмо, не запечатанное из-за нехватки времени и отсутствия печати, трубач дал сигнал к отправлению, и Консьянс, малая единичка среди тех пятидесяти тысяч человек, кого Наполеон с отвагой гения вознамерился противопоставить австрийцам, русским, пруссакам и баварцам, погнал вторым по счету свой зарядный ящик по дороге к Витри-ле-Франсе.

XIX

В ДЕРЕВНЕ

Поскольку читатель уже знаком с нашими персонажами, нам не нужно даже пытаться описать боль, с какой было встречено возвращение Бастьена, принесшего невеселую новость о том, что Консьянса, несмотря на то что с ним случилось, признали годным к военной службе. И дело тут было вовсе не в обозе, позорном в глазах Бастьена, — переизбыток отчаяния в бедном семействе обусловливался совсем не этим: теперь, когда Консьянс уехал из деревни, какое значение имел род войск, где ему предстояло служить? Как только он оказался солдатом, в эти дни разрушения разве все рода войск не становились опасными в равной мере?

Но — странное дело! — Мадлен, несчастную мать, испытавшую на себе самый жестокий удар судьбы, поддерживала в ее беде другое несчастье: она чувствовала, что должна отдавать себя не только сыну, но и бедному старику, тоже пережившему весьма жестокий удар.

Что больше всего мучило папашу Каде, так это, как и предвидел Консьянс, мысль о заброшенности его бедной земли. Бастьен, имевший много свободного времени, вполне мог бы поработать у папаши Каде, но он не обладал опытом земледельца и ему нельзя было доверить землю, столь взлелеянную, столь ухоженную, столь обласканную, ибо при первом же грубом прикосновении бывшего гусара она почувствует, что это уже не ее прежний хозяин, так ласково, так по-доброму, так терпеливо ее возделывавший.

К счастью, оставался на месте сосед Матьё. Действуя на пространстве в сто — сто пятьдесят арпанов, он не отличался деликатностью папаши Каде в общении с землей и присущей ему каждодневной заботливостью, но дело свое знал. Это был несгибаемый борец, не единожды вступавший в схватку с непокорными почвами, борец, своей могучей силой воли и, даже можно сказать, почти угрозами усмирявший все их бунты.

Таким образом, в текущем году земля папаши Каде родит не потому, что ее будут убеждать, — ее силой заставят принести урожай, однако беспокоиться не о чем, разве только об обиде, которую почувствует бедная земля при таком грубом обращении с ней.

Дни текли за днями. Как только Консьянс смог писать изувеченной рукой, пришло его первое письмо из Фима, о котором он упоминал. Бедная Мадлен, не имея вестей от сына, считала его уже мертвым и, узнав его почерк, испытала огромную радость; затем, как будто понимая, что любовь Консьянса к ней в силу своей чрезмерности изливается и на других и что, следовательно, она не имеет права беречь ее только для себя самой, — Мадлен, прежде чем распечатать благословенное письмо, сразу же сообщила о нем папаше Каде и с порога своей хижины дала знак г-же Мари и Мариетте прибежать к ней: она высоко держала письмо, чтобы им видно было, на какой праздник они приглашены.

Обе женщины сразу же прибежали, причем Мариетту сопровождал Бернар, ведь добрый пес, словно понявший, что его отдали Мариетте, теперь, похоже, точно так же сообразил, что и он имеет право на свою долю новостей о прежнем хозяине.

По содержанию второго письма, с которым мы познакомили читателя, можно примерно понять, о чем шла речь в первом письме Консьянса.

Послали за всезнающим Бастьеном. Спросили у него, что такое Фим; женщинам хотелось составить себе представление о том крае, где ныне находился Консьянс.

Их географические познания не простирались на запад дальше фермы Вез, на восток — дальше Виллер-Котре, на север — дальше Тайфонтена, на юг — дальше Бурсонна.

К сожалению, Бастьен о Фиме ничего не знал.

Правда, когда ему сообщили, что Фим находится не более чем в восемнадцати — двадцати льё от Арамона, он сразу же предложил съездить туда, чтобы узнать новости о Консьянсе, а по возвращении иметь возможность нарисовать для трех женщин план города.

Само собой разумеется, это продиктованное самоотверженностью предложение было отвергнуто. Три женщины знали, что Консьянс жив, они знали, в каком городе он находится, они знали, что он чувствует себя хорошо и думает о них, — и это было все, чего они в данную минуту осмеливались просить у Бога.

Кстати, как и предвидел Консьянс в своем втором письме, Бастьен в одно прекрасное утро получил повестку; отставные военные призывались под боевые знамена, если только не могли сослаться на такие увечья, какие делали их абсолютно непригодными к военной службе.

Как раз на следующий день после отъезда Бастьена Мадлен получила от сына письмо, написанное им в Шалоне.

На этот раз к ее радости примешивался некоторый страх: Консьянс чувствовал себя хорошо, но он велел отнести свое письмо на почту в ту минуту, когда ему предстояло отправиться в бой. Сейчас шел этот бой, и кто мог знать, что случилось с ее сыном?

Решили, что нужно ему ответить, сообщить новости обо всех земляках, однако писать было делом непростым.

Папаша Каде умел только ставить свою подпись; Мадлен и г-жа Мари ставили крестики в нижней части документов, но иное дело Мариетта: она, дочь школьного учителя, когда-то в детстве умела писать; но у нее было столь мало случаев применять на практике это умение, что она почти потеряла его.

Тем не менее было принято решение, что секретарем послужит именно Мариетта.

Ответить следовало как можно быстрее: надеялись, что Консьянс еще успеет получить письмо в Витри-ле-Франсе.

И они решились писать.

Мариетта пошла к бакалейщику купить бумагу для письма, чернила и хорошо зачиненное перо.

У бакалейщика она застала Катрин, делавшую такие же покупки.

— Для Бастьена? — спросила Мариетта.

— Для Консьянса? — спросила Катрин.

И обе ответили: "Да".

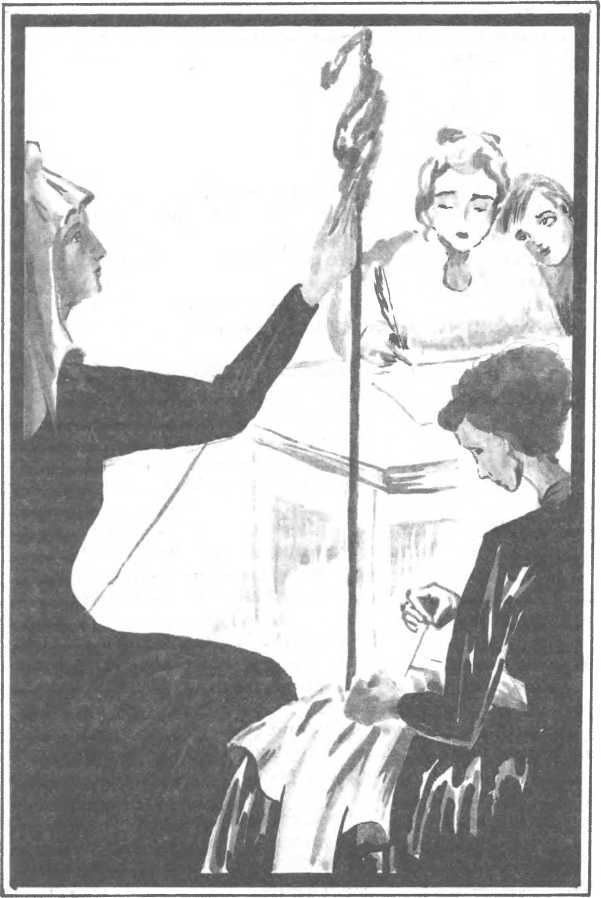

Вернувшись, Мариетта увидела, что стол поставили в изножье кровати папаши Каде; за ним сидели обе матери — одна шила, другая пряла; в углу маленький Пьер лепил пирожки из песка; Бернар положил голову на кресло Мариетты, словно стерег ее место.

Это кресло принадлежало папаше Каде, но сейчас его приготовили для Мариетты, думая о том, чтобы ей было поудобнее писать.

Как только Мариетта устроилась в кресле, маленький Пьер поднялся и перестал возиться с песком, желая видеть, чем же займется его сестра: сочинение письма, дело в доме совсем новое, казалось ему очень любопытным.

— Ох, малыш Пьер, будь поосторожней, — попросила Мариетта, — ведь ты двигаешь стол; я и так пишу с трудом, не хватало еще, чтобы мне мешали, когда буду писать.

— Я тебе не мешаю, я только смотрю, — ответил малыш.

— Хорошо, об этом-то я тебя и прошу, — смилостивилась Мариетта, увлажнила перо губами, чтобы оно лучше набирало чернила, и опустила его в чернильницу. — Смотри на меня, но стой немного подальше, — добавила она.

Но, отступая, маленький Пьер, конечно же разозлившись, что его отстраняют, резким движением толкнул стол, толчок передался руке Мариетты, и огромная чернильная клякса оказалась на самой середине листа.

— Ну вот! — воскликнула девушка. — Погляди-ка, что ты натворил!

— Да оставишь ли ты сестру в покое, злой мальчишка?! — прикрикнула на сына г-жа Мари.

Малыш Пьер отошел от стола, обиженно надув губы и от недоумения пожимая плечами.

Сначала Мариетта прибегла к способу, обычному в подобных случаях: она попыталась снять чернильное пятно при помощи собственного языка; но единственный результат этого действия состоял в том, что из черного пятно превратилось в серое, только серое оказалось в четыре раза больше, чем ранее было черное.

К счастью, девушка предвидела неожиданности и купила не один листок, а целую тетрадку.

Испорченный листок Мариетта отдала брату, и тот взял лучинку, окунул ее в чернила и вернулся в свой угол, делая вид, что и он тоже пишет.

Несмотря на это происшествие, в пере Мариетты оставалось еще достаточно чернил, а это в конечном счете доказывало, что не один Пьер повинен в том, что была поставлена клякса.

— Как же начать письмо? — спросила девушка.

— Отец, как, по вашему мнению? — обратилась к старику Мадлен.

Папаша Каде был на пути к выздоровлению и начинал говорить, несмотря на неповоротливый язык.

— Хорошо, — откликнулся старик, — начни с того, что все мы пребываем в добром здравии: письма всегда начинают именно так.

— Но, дедушка, — возразила Мариетта, — как же мы напишем ему, что все пребываем в добром здравии, в то время как вы еще лежите в постели, а вчера пытались встать, но так и не смогли?

— Ты права, — со вздохом согласился больной. — Напиши ему, что вы здоровы, а я болен и мне никогда уже не подняться.

— Дедушка, — упрекнула его Мариетта, — ну почему вы хотите начать письмо с того, что огорчит Консьянса?

— И правда, — присоединилась к ней Мадлен, — бедному мальчику и без того хватает огорчений.

— Так вы никогда не начнете, — подал голос маленький Пьер, — а вот я уже исписал треть страницы.

И, подойдя к столу, чтобы еще раз обмакнуть свою лучинку в чернила, он показал страницу и в самом деле на треть исчерканную.

— Ты прав, малыш Пьер, — сказала Мариетта, — начнем.

— Хорошо, сначала поставь его имя в верхней части листа, — велел ей дед.

— "Консьянс"? — спросила Мариетта.

— Да.

— Вот так, совсем коротко? — переспросила девушка.

— Ты права, — заметила Мадлен, — просто "Консьянс" звучит холодно; начни лучше так: "Мое дорогое дитя" или "Мой любимый сын".

Мариетта сделала гримаску. При таком обращении, письмо будет только от лица Мадлен, ведь она, Мариетта, не могла назвать Консьянса ни своим дорогим дитятей, ни своим любимым сыном.

Сообразила г-жа Мари:

— А что, если мы обратимся к нему так: "Дорогой друг"?

Теперь, в свою очередь, воспротестовало сердце Мадлен.

— Ох, — сказала она, — "дорогой друг" пишут чужому человеку.

— Это верно, — согласилась Мариетта. — А что, если мы напишем: "Дорогой Консьянс"?

— Ах, очень хорошо, — хором откликнулись дед, Мадлен и г-жа Мари.

— А я так и написал: "Дорогой Консьянс", — заявил маленький Пьер, показывая листок, заполненный каракулями.

— Хорошо, — сказала Мариетта, — отступите немного от стола и держите подальше малыша Пьера, чтобы он меня не толкнул.

И она написала немного дрожащим, но вполне разборчивым почерком:

"Дорогой Консьянс!"

— А дальше? — спросила она.

Все переглянулись; чувства переполняли их сердца.

Будь среди них Консьянс, ангелы улыбнулись бы, радуясь словам, сказанным ему этими тремя женщинами. Но сочинение письма — это не столько душевный порыв, сколько работа ума.

Папаша Каде первым нарушил тишину:

— Пиши, что ты берешь в руки перо, чтобы спросить, как он себя чувствует.

— Но, дедушка, — нетерпеливо возразила Мариетта, — если уж я ему пишу, то он прекраснейшим образом поймет, что я держу в руке перо; не пишу же я при помощи лучинки, как малыш Пьер, а что касается его здоровья, то, слава Богу, мы знаем: оно в порядке, ведь мы отвечаем на письмо, где он говорит о своем хорошем самочувствии.

— Пиши тогда что хочешь, — отрезал папаша Каде, явно уязвленный нежеланием принять его предложение.

— Думаю, это лучшее, что мы можем сделать, — заявила Мадлен, чье материнское сердце доверилось сердцу девушки.

— Вы так хотите? — спросила Мариетта, радуясь и гордясь тем, что она достигла своей цели.

— Да, — все вместе ответили члены эпистолярного совета.

— Хорошо, тогда я пойду писать к нам, чтобы никто не мешал мне, как здесь. Как только закончу письмо, я принесу его вам и вы сократите его или дополните так, как сочтете нужным.

— Иди! — воскликнули все присутствующие.

И Мариетта, сопровождаемая только Бернаром, удалилась в хижину справа, куда она принесла перо, чернила и бумагу, и закрыла за собой дверь.

Через полчаса девушка вернулась. Написала она четыре страницы. Правда, огромное напряжение ее мысли проявилось, быть может, в большой величине некоторых букв, в чрезмерно частых абзацах и в неуверенности строк, то забирающихся постепенно вверх, то столь же беспричинно соскальзывающих вниз на правой стороне листа.

При появлении Мариетты все поднялись и все уста, а вернее, все сердца выдохнули одно слово: "Посмотрим!"

Девушка начала читать дрожащим голосом, как это бывает с авторами, сомневающимися в своем успехе:

"Дорогой Консьянс!

Каждая из нас была просто счастлива получить твое письмо…"

— Вот как! — прервал чтение папаша Каде. — Ну а я? Разве я не был счастлив тоже? Хорошенькое дело, меня-то забыли, словно я уже умер!

— Ох, дедушка, это правда, — признала Мариетта. — Простите меня, но это очень легко исправить. Малыш Пьер, сбегай-ка за чернилами и пером!

Малыш перебежал через улицу и принес то, что просила сестра.

Мариетта взяла перо, вставила два слова и снова стала читать:

"Дорогой Консьянс!

Каждая из нас и дедушка были просто счастливы получить твое письмо: прежде всего, мы узнали, что ты пребываешь в добром здравии, а затем — что ты всегда любишь нас, как мы любим тебя. Кстати, это уже второе письмо, что мы получили от тебя; но, поскольку в доме никто не умеет писать, кроме меня, а я, как видишь, умею это делать совсем плохо, мы не решились ответить на первое твое письмо. Сегодня же, так как ты мог бы подумать, что мы тебе не отвечаем из-за равнодушия, я — плохо ли, хорошо ли — пишу, чтобы сказать тебе, дорогой Консьянс, и повторить, что мы любим тебя от всего сердца…"

Разволновавшись, Мариетта остановилась.

— Ну, что, неплохо? — спросила она.

— Да! Да! Да! — подтвердили все хором.

Маленький Пьер даже захлопал в ладоши — так все это ему понравилось.

— Тогда, — сказала приободренная Мариетта, — я продолжаю:

"Ты прав, дорогой Консьянс, догадываясь о том, что мы очень страдали и много плакали. Но, так как ты призываешь нас довериться Господу Богу, мы постараемся думать теперь только о благословенном дне твоего возвращения.

Как ты и предполагал, Бастъен вчера уехал, и наверняка в Шалон. Если бы мы знали, что ты был в этом городе, мы бы поручили ему передать тебе письмо или хотя бы наши дружеские приветы; но мы не знали этого города, не знали даже его названия. Впрочем, смог ли бы Бастъен разыскать тебя среди такого множества людей?!

Ты видел императора Наполеона и говоришь, что он такой же, как все. Наши добрые матери не могут поверить, что он похож на человека, он, кто отнимает детей у матерей, братьев — у сестер, мужей — у жен; они думают, что император скорее похож на мерзкого демона у ног святого Михаила на иконе, что висит в левом приделе церкви в Виллер-Котре.

Я довольна, что ты не пошел к Богоматери Льесской без меня; мне теперь кажется, что Пресвятую Деву нам следовало бы навестить только вдвоем, и мы к ней отправимся сразу же после твоего благополучного возвращения.

Ты пишешь, что хотел пойти туда и молить Пресвятую Деву о том, чтобы я любила тебя всегда; так вот, поверь, этого не нужно, дорогой мой Консьянс, и без этого я буду любить тебя всегда…"

Мариетта еще раз остановилась, не осмеливаясь поднять глаза: она сочла слишком смелым только что ею написанное.

Так как никто не умел читать, она могла бы пропустить эти строки, но чистосердечная девушка не была способна на такой обман.

Впрочем, все обитатели обеих хижин так любили Консьянса, что никого не удивило обещание Мариетты не разлюбить его.

Поэтому все захлопали в ладоши, одобряя вторую часть письма, точно так же как одобряли его первую часть. Мариетта продолжала читать:

"Как ты сам понимаешь, концовка твоего письма очень нас встревожила, ведь ты сообщаешь нам, что тебя посылают в бой. Знаешь, идя к бакалейщику, чтобы купить перо, чернила и бумагу, я думала об этом и, встретив по дороге дьякона, попросила его отслужить завтра мессу, но ни матушке Мадлен, ни матушке Мари ничего об этом не сказала…"

— Милая Мариетта! — воскликнули тут обе матери, простирая к девушке руки.

— О Господи, — опомнилась Мариетта, — хорошо же я храню тайны!

— Не беда, ты сделала то, что собиралась сделать я, — успокоила ее Мадлен.

— И я тоже, — добавила г-жа Мари.

Мариетта стала читать дальше:

"Но мы надеемся, что ты о себе позаботишься. Впрочем, Бастьен нам сказал, что солдаты обоза подвергаются не такой большой опасности, как гренадеры или гусары, которые обычно обеспечивали все наши победы, а потому, добавил он, в армии солдат обоза уважают куда меньше, чем гренадеров, а особенно гусаров. Но для нас все это безразлично, дорогой мой Консьянс, лишь бы ты вернулся здоровым и невредимым.

Вот о чем от всей души мы молимся, говоря тебе ‘Прощай ", а вернее, "До свидания ".

От имени дедушки, матушки Мадлен, матушки Мари и маленького Пьера любящая тебя твоя Мариетта".

— Боже мой! Боже мой! — изумилась г-жа Мари, обливаясь слезами. — И откуда у тебя берутся такие слова?

— Я-то прекрасно знаю, откуда! — откликнулась Мадлен, приложив ладонь к сердцу.

— Подождите, — сказала Мариетта, — тут есть еще десять — пятнадцать строк.

— Читай! — попросили ее все.

"Бернар чувствует себя хорошо; он поднимает голову и виляет хвостом всякий раз, когда произносят твое имя, а это доказывает одно: он понимает, что говорят о тебе.

Пьерро и Тардиф, похоже, очень удивляются, не видя тебя; теперь им не с кем разговаривать: один ревет, другой мычит порой так жалобно, что просто сердце разрывается.

Черная корова произвела на свет пятнистого теленка; бедную скотинку продали за тридцать франков мяснику из Виллер-Котре. По этой причине мне пришлось довольствоваться только двумя третями нашего обычного дохода от продажи молока; но те, кому я не доставляла наше молоко в течение этих полутора месяцев, обещают покупать его вновь у нас, как только корова начнет его давать, потому что, по их словам, у нас молоко лучше, чем у других.

Завтра я отправлюсь в Виллер-Котре и отнесу это письмо на почту.

Еще раз до свидания, дорогой Консьянс! Да хранит тебя Бог!"

— Аминь! — в один голос произнесли папаша Каде, Мадлен, г-жа Мари и маленький Пьер.

XX

НАШЕСТВИЕ

В то время как Консьянса догоняло да так и не могло догнать письмо Мариетты, отправленное с почты Виллер-Котре на следующий день после того, как оно было написано, Наполеон на рассвете прибыл в Витри-ле-Франсе, завязал бой на местности между этим городом и Сен-Дизье, стал гнать врага перед собой на протяжении трех льё и к десяти утра вступил в Сен-Дизье, за два дня до того оккупированный неприятелем.

Как же велико было удивление жителей городка! Три дня подряд они слышали, как русские без конца твердили по-французски, что Наполеону конец, что через неделю союзные армии станут лагерем под стенами Парижа, что Франция будет разделена точно так же, как Англия во время саксонских и нормандских завоеваний, и вот совершенно неожиданно, когда враг непонятно почему ударился в бегство, они видят человека в облаках дыма, разрываемых артиллерийскими залпами и ружейной стрельбой, спокойного, недвижимого на своем белом коне, подобного мертвому Сиду, преследовавшему перепуганных мавров, видят человека, как они думали, уже или плененного, или побежденного, или убитого, и человек этот говорит им своим голосом, ровный тон которого не могли изменить никакие волнения:

— Будьте спокойны, я с вами, дети мои!

С этой минуты среди измученных жителей Сен-Дизье, которых топтали конские копыта и которые, словно стадо, бежали перед казацкими пиками, зазвучали не только крики радости, но и крики воодушевления.

С этой минуты Консьянса (он шел вслед за спасителем, явившимся, увы, подобно лже-Христу), несмотря на его здравомыслие, так же как других, охватил горячий восторг, вынуждавший даже врагов этого полководца склоняться перед ним.

Именно между Витри-ле-Франсе и Сен-Дизье Консьянс впервые услышал свист ядер и пуль; под этим первым ураганом железа он осенил себя крестным знамением и прошептал молитву, чем весьма развеселил своего товарища, сидевшего верхом на одном из коней упряжки. Но как раз в ту минуту, когда он хохотал, ядро разорвало его пополам, и другой солдат, видевший лишь, как упал его однополчанин, занял его место, и у него уже не было ни малейшего желания смеяться.

А Консьянс произнес только:

— Господи, Боже мой, прими его душу!

Однако вскоре случаи, подобные тому, что приобщил юношу к жизни на войне, стали повторяться так часто и в таком множестве, что у Консьянса не хватало и минуты на короткую молитву, так что ему только и оставалось смотреть, как падают убитые и раненые, и ему даже в голову не приходила мысль о возможности собственной гибели, в таком оцепенении он пребывал.

Но если сначала он не чувствовал страха вследствие этого оцепенения, то вскоре от страха его избавило мужество, а вернее — упование на Бога.

В этот период Наполеон целые дни находился в центре сражений, получая сведения прямо с мест боев, сведения более ценные, чем те, какие могли приходить ему в Шалон.

Тот неприятельский корпус, с которым столкнулся император, входил в прусскую армию под командованием Блюхера. Шедший впереди прусского русский корпус, находясь в то время, должно быть, около Бриена, двигался теперь к Труа на помощь австрийцам.

Наполеон начинает терять веру в свою удачу и сомневаться в своем гении. Он вверяется судьбе.

Бриен! Это название ласкает его слух! Это здесь протекла его безвестная юность, это здесь прошли первые годы его учебы. Там, где орленок начал свой полет, падает постаревший орел. После стольких превратностей судьба должна предоставить ему возможность отыграться. Бриен станет его первой победой в кампании 1814 года.

Наполеон отдает приказ двигаться к Бриену через лес Монтье-ан-Дер.

Есть надежда застигнуть неприятеля в Бриене врасплох.

К несчастью, офицера, посланного Наполеоном к Мортье передать приказ выступить ему навстречу, схватили пруссаки и наполеоновские депеши позволили Блюхеру узнать о появлении императора.

Неприятель, которого надеются застигнуть врасплох, поворачивает оружие и ждет нас. Бои длятся два дня. В первый день на поле битвы полегло по три тысячи солдат с каждой стороны. На другой день Наполеон вынужден отступить, оставив на равнине в местах своей юности четыре тысячи убитых, и там, обманутый судьбой, так же как он был обманут своей удачей и гением, он вынужден отдать врагу три тысячи пленных и пятьдесят четыре орудия!

Благодаря тому влиянию, какое наш молодой солдат оказывает на животных, лошади Консьянса словно не знают усталости, а его батарея оказывается одной из тех, что имеют силы отступать вместе с Наполеоном к Труа.

И тогда Консьянс бросается в увлекающий его вихрь.

Наполеон время от времени исчезает из виду и словно пропадает; затем внезапно и в неожиданном направлении грохочет орудие и раздается победный клич.

Это Шампобер! Монмирай! Шато-Тьерри! Монтеро! За десять дней Наполеон уничтожил девяносто тысяч вражеских солдат. Но, наряду с этим, везде, где Наполеона нет, отсутствует и его удача; за его спиной неприятель перегруппировывается и, будучи неизменно побеждаем, тем не менее упорно продвигается вперед. Англичане вошли в Бордо; австрийцы оккупируют Лион; остатки разбитых Наполеоном войск, соединяясь, образуют армии, втрое превосходящие по численности армию императора; его маршалы неповоротливы, вялы, утомлены, разукрашены орденскими лентами, обременены титулами, пресыщены золотом; они уже не хотят воевать; три раза пруссаки, будучи, казалось бы, полностью у императора в руках, ускользают от него: в первый раз по левому берегу Марны, когда из-за неожиданного мороза затвердела грязь, которая должна была поглотить их; во второй раз у Эны из-за сдачи Суасона, открывшей им проход в тот момент, когда Наполеон рассчитывал прижать врага к стенам этого города; в третий раз у Монтеро по вине Виктора: опоздав на час, он предоставляет в распоряжение противника мост, который должен был занимать сам. Наполеон, конечно же, осознает все эти предзнаменования; он чувствует, что Франция ускользает из его рук. Уже не надеясь сохранить во Франции трон, он хочет, по крайней мере, обрести там свою могилу. У Монтеро он становится простым артиллеристом, наводит орудия, не прячется от свистящих ядер, неизменно, но тщетно надеясь, что одно из них предназначено для него, как нашлись ядра для Ланна, Дюрока, Бессьера. Под Арси-сюр-Об граната, упав прямо к его ногам, отбрасывает прочь всадника на дрожащей лошади; взорвавшись, она засыпает полководца землей, осколки разрывают у коня живот, а его даже не задевают! Наконец в Лане, где с тридцатью тремя тысячами солдат император атакует стотысячное войско, он приближается с маневренной батареей к противнику на расстояние в половину пушечного выстрела, сам устанавливает ее под огнем прусской артиллерии, подъезжает поговорить с молодым солдатом, которого, кажется, узнает, так как не раз видел его спокойным и с улыбкой встречающим опасность, — и тут граната падает прямо в зарядный ящик этого солдата; он как раз спрыгнул с лошади, готовясь открыть огонь; граната разрывается, и Наполеон на коне скрывается в вихре пламени и дыма, уничтожающего все вокруг, — все, кроме императора!

Смерть явно отворачивалась от него.

Малейшие подробности этой кампании нам известны, и их всегда продумываешь в странной надежде, что история получила от Бога позволение изменить уже известную развязку.

Совершив львиные прыжки от Мери-сюр-Сен до Крана, от Крана до Реймса, от Реймса к Сен-Дизье, в Труа, где он преследовал Винценгероде, Наполеон получает известие о том, что пруссаки и русские, не обращая уже на него внимания, стройными колоннами идут к Парижу.

Он тотчас выезжает, прибывает 1 апреля в Фонтенбло, едет дальше и, меняя лошадей в Фроманто около источников Жювизи, узнает, что уже с утра враг занимает столицу.

С этой поры ему довелось еще трижды принимать решения.