Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 42. Консьянс блаженный. Катрин Блюм. Капитан Ришар

Назад: II МАТЬЁ ГОГЕЛЮ

Дальше: IV КАТРИН БЛЮМ

III

ЗЛОВЕЩАЯ ПТИЦА

Едва Франсуа исчез из виду, Матьё поднял голову и его туповатая физиономия мгновенно преобразилась и обрела вполне осмысленное выражение.

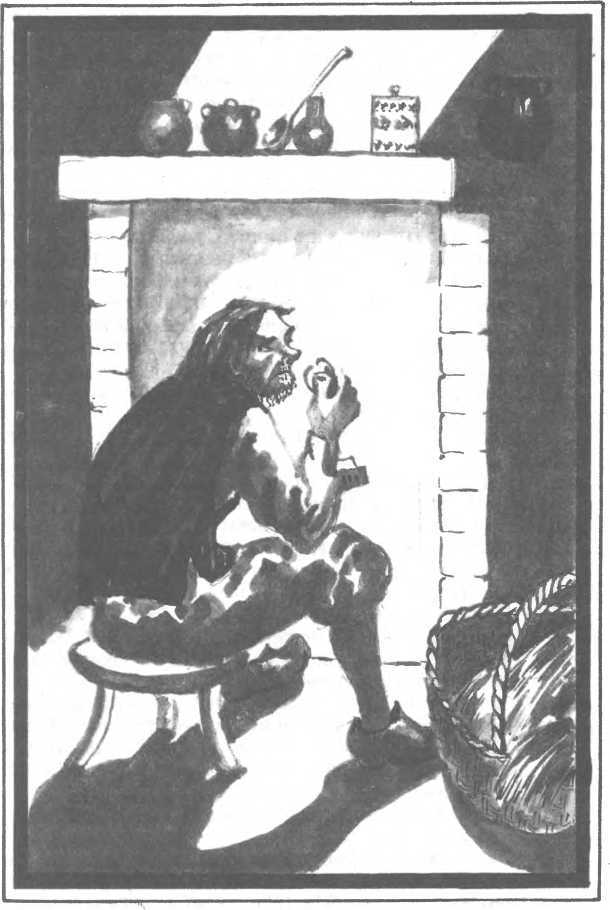

Потом, прислушавшись к удаляющемуся звуку шагов и затихающему вдали голосу молодого лесника, он на цыпочках подошел к бутылке, поглядывая своими косящими глазами одновременно на ту дверь, через которую вышел папаша Гийом, и на ту, за которой исчез Франсуа.

Он поднял бутылку вверх, чтобы разглядеть в потоке света, пронизывающем комнату золотистой стрелой, много ли еще там осталось, и решить, сколько можно отпить, чтобы это было не слишком заметно.

— Ах, старый скряга! — сказал он. — Подумать только, даже не угостил!

И, чтобы исправить забывчивость папаши Гийома, Матьё поднес к губам бутылку и быстро отхлебнул из горлышка три или четыре глотка обжигающего напитка так, словно это была самая безобидная водичка, не издав при этом ни "хм!", как папаша Гийом, ни "х-хо!", как Франсуа.

Однако шаги последнего приближались к двери, и Матьё быстро и неслышно вернулся на свою скамеечку возле камина и с невинным видом, способным обмануть даже Франсуа, затянул песню, которую оставил на память здешнему населению стоявший некогда в замке Виллер-Котре полк драгун королевы.

Матьё дошел до второго куплета, когда Франсуа вновь появился на пороге пекарни.

Вероятно, чтобы выказать свое безразличие как к отсутствию, так и присутствию Франсуа, Матьё намеревался продолжить нескончаемый романс и не прерывать второй куплет, но Франсуа, подойдя к нему, сказал:

— Что это ты тут распелся?

— А разве петь запрещено? — спросил Матьё. — Тогда пусть господин мэр велит торжественно объявить об этом повсюду, и петь больше не будут.

— Нет, — ответил Франсуа, — это не запрещено, но это принесет мне несчастье.

— Это почему же?

— Потому что, если первая птица, которую я слышу утром, — сова, то я всегда говорю: "Дело плохо!"

— Я, стало быть, сова. Ну что ж, сова так сова, мне все равно, как ни назови!..

И, сложив ладони ковшиком, предварительно поплевав на них в качестве необходимой меры предосторожности, Матьё издал звук, удивительно походивший на печальный, монотонный крик ночной птицы.

Франсуа даже вздрогнул:

— Да замолчи ты, зловещая птица!

— Замолчать?

— Да.

— А если я смогу тебе пропеть кое-что интересное, что ты на это скажешь?

— Я скажу, что мне некогда тебя слушать… Знаешь, окажи мне лучше одну любезность.

— Тебе?

— Да, мне… А что, ты разве не можешь оказать кому-нибудь любезность или услугу?

— Ну ладно. А что тебе надо?

— Чтобы ты подержал мое ружье перед огнем, посушил его, пока я сменю гетры.

— Ишь ты, он сменит гетры! Посмотрите-ка на господина Франсуа, он боится схватить насморк.

— Я не боюсь схватить насморк, а просто хочу надеть форменные гетры, потому что может приехать инспектор и я хочу, чтобы у меня в одежде все было как положено… Ну, так как? Просушишь мое ружье?

— Ни твое, ни чье-нибудь другое… Пусть мне лучше размозжат голову камнем как какому-нибудь вонючему зверю, если я с сегодняшнего дня и до того, как меня зароют в землю, когда-нибудь возьму в руки хоть какое-нибудь ружье.

— Ну что же, по тому, как ты им управляешься, можно сказать, что потеря будет невелика, — сказал Франсуа, открывая кладовку под лестницей, где хранилась целая коллекция всевозможных гетр, чтобы отыскать свои среди тех, что принадлежали Ватренам.

Матьё следил за ним левым глазом, в то время как правый, казалось, был устремлен исключительно на последнюю картофелину, которую он медленно и неумело чистил. Потом он проворчал сквозь зубы:

— Скажи-ка! И чего это ради мне лучше управляться с ружьем, если я им пользуюсь для других? Пусть только выпадет случай употребить его себе на пользу, и тогда посмотрим, кто из нас больший неумеха!

— А что же ты тогда возьмешь в руки, если не ружье? — спросил Франсуа, поставив ногу на стул и застегивая длинные гетры.

— А в руки я возьму свое жалованье! Господин Ватрен мне, правда, предлагал стать внештатным лесником, но, раз надо служить его высочеству бесплатно целый год, или два года, или даже три, нет уж, спасибо! Я отказался… Лучше уж пойду служить в дом к господину мэру!

— Как это! Слугой к господину мэру? Господину Руазену, торговцу лесом?

— К господину Руазену, торговцу лесом, или к господину мэру, — это одно и то же.

— Ладно! — буркнул Франсуа, продолжая застегивать гетры и передернув плечами в знак презрения к лакейской службе.

— Тебе это не нравится?

— Мне? Мне все равно! Я вот только думаю, что тогда станется со старым Пьером?

— Ну, наверное, уйдет, — беззаботно откликнулся Матьё.

— Уйдет? — повторил Франсуа, и в его голосе послышался интерес к старому слуге, о котором шла речь.

— Наверное. Поскольку я определяюсь на его место, надо, стало быть, чтобы он ушел, — продолжал Матьё.

— Да как это можно? Он служит в доме Руазена вот уже двадцать лет!

— Тем более, значит, теперь очередь кого-нибудь другого, — злобно усмехнулся Матьё.

— Эх, и скверный же ты парень, Косой! — воскликнул Франсуа.

— Во-первых, — возразил Матьё с глуповатым видом, какой он умел на себя напускать, — меня зовут иначе. Это пса, которого ты сейчас отвел в будку, так зовут.

— Да, твоя правда. И когда он узнал, что тебя иногда случайно называют одним с ним именем, он заявил протест. Бедное животное утверждало, что оно-то неспособно, будучи ищейкой папаши Ватрена, потребовать место ищейки господина Девиолена, хотя дом инспектора уж, конечно, лучше, чем дом лесничего. И вот с тех пор, хоть ты и косишь по-прежнему, Косым тебя больше не зовут.

— Смотри-ка! Так я, значит, скверный парень, так ты считаешь, а, Франсуа?

— И я так считаю, и все так считают.

— И почему же это?

— Неужели тебе не совестно отбивать хлеб у несчастного старого Пьера? Что с ним будет, когда он лишится места? Ему придется просить милостыню, чтобы прокормить жену и двоих детей!

— Ну и что же, ты ему станешь платить пенсию из тех трехсот пятидесяти ливров, что ты получаешь каждый год как помощник лесничего!

— Пенсию я ему платить не буду, потому что на эти триста пятьдесят ливров я прежде всего должен кормить свою мать. Но у меня в доме всегда, когда он только захочет туда зайти, он найдет тарелку лукового супа и кусок кроличьего жаркого — обычной еды лесника… Слугой к господину мэру! — продолжал Франсуа, застегнув наконец свои гетры. — Как это на тебя похоже — сделаться слугой!

— Подумаешь, что здесь ливрея, что там, — возразил Матьё. — Только та, в кармане которой звенят денежки, мне милее той, у которой карман пустой.

— Э, погоди-ка, друг! — воскликнул Франсуа, но, спохватившись, поправился: — Нет, я ошибся, ты мне вовсе не друг… Так вот, наша одежда — это вовсе не ливрея. Это форма.

— Дубовый лист на воротнике или галун на рукаве, какая разница! — покачнул головой Матьё, выражая свое полнейшее безразличие и к той и к другой одежде.

— Может, и так, — возразил Франсуа, не желая оставить за своим собеседником последнего слова, — да только тот, у кого дубовый лист на воротнике, работает, а тот, что с галунами на рукаве, бездельничает. Разве не из-за этого ты предпочитаешь галун дубовому листу, а, лодырь?

— Может, и так, — согласился Матьё.

И вдруг, словно эта мысль только что пришла ему в голову, он произнес:

— Кстати, говорят, что Катрин возвращается сегодня из Парижа…

— Что еще за Катрин? — спросил Франсуа.

— Ну как же, Катрин — это Катрин, племянница папаши Гийома, кузина господина Бернара; она выучилась на белошвейку и модистку в Париже, и теперь к ней перейдет магазин мадемуазель Риголо на Фонтанной площади в Виллер-Котре.

— Ну, и что дальше?

— Ну, так если бы она возвратилась сегодня, я бы, пожалуй, ушел только завтра… Здесь, пожалуй, закатят пир в честь этого зеркала добродетели!

— Послушай, Матьё, — сказал Франсуа очень серьезно, не так, как он вел беседу до этого, — когда ты будешь говорить в этом доме о мадемуазель Катрин с кем-нибудь еще, кроме меня, то смотри, кому ты это говоришь.

— Почему это?

— Потому что мадемуазель Катрин — дочь родной сестры господина Гийома Ватрена.

— Да и к тому же возлюбленная господина Бернара, так ведь?

— А вот насчет этого, Матьё, если тебя спросят что-нибудь, советую сказать, что ты ничего об этом не знаешь!

— А вот здесь ты как раз и ошибаешься — я скажу все, что знаю… Что видел, то видел, что слышал, то слышал.

— Да-а, — сказал Франсуа, глядя на Матьё с выражением, в котором настолько смешались отвращение и презрение, что трудно было понять, какое из чувств преобладает, — ты совершенно правильно сделал, пойдя в лакеи. Это просто твое призвание, Матьё! Шпион и доносчик!.. Удачи тебе в новом ремесле! Если Бернар выйдет, я его жду в ста шагах отсюда, в назначенном месте, то есть у Прыжка Оленя, слышишь?

И, перебросив через плечо ружье привычным жестом человека, превосходно владеющего этим оружием, он вышел, повторив:

— Нет, я сказал правду: ты злой и скверный парень, Матьё!

Матьё посмотрел ему вслед со своей обычной туповатой улыбкой, но, как только Франсуа скрылся из виду, лицо его снова приняло вполне осмысленное выражение и он пробормотал с угрозой, звучавшей тем громче, чем больше удалялся тот, кому она предназначалась.

— Ах, вот как! Ты, стало быть, правду сказал и я скверный парень! И стреляю я плохо! И собака Бернара заявила протест, когда меня назвали ее именем! И я, значит, шпион, лодырь, доносчик!.. Терпение, терпение и еще раз терпение! Конец света еще не сегодня, и я, может, еще успею тебе за все отплатить!

В это мгновение деревянные ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж, заскрипели, дверь отворилась, и на пороге появился красивый и крепкий молодой человек двадцати пяти лет, в полном снаряжении егеря, только без ружья.

Это был Бернар, сын Ватренов, о котором уже два-три раза упоминалось в предыдущих главах.

Костюм молодого человека был безукоризненным: голубой сюртук с серебряными пуговицами, застегнутый сверху донизу, обрисовывал великолепную фигуру; бархатные панталоны и кожаные гетры обтягивали стройные ноги безупречной формы. Его рыжевато-белокурые волосы и чуть более темные бакенбарды прекрасно сочетались с юношеской свежестью лица, которую не мог скрыть густой загар.

В нем была какая-то особая привлекательность, и, несмотря на твердый взгляд светло-голубых глаз и резкую линию подбородка — признак воли, граничащей с упрямством, — невозможно было не почувствовать к нему глубокой симпатии.

Однако Матьё был не из тех, кто мог поддаться такому чувству. Красивая внешность Бернара, составлявшая столь резкий контраст с уродством Матьё, была для последнего предметом постоянной зависти и ненависти. С уверенностью можно сказать, что, если бы у Матьё не было иного пути, как пожелать себе одно несчастье для того, чтобы навлечь этим два несчастья на Бернара, он без колебаний отдал бы свой глаз, чтобы Бернар потерял оба, или сломал бы себе одну ногу, чтобы у Бернара оказались сломанными обе.

Чувство это было столь непреодолимым, что, хотя он и делал над собой усилие, чтобы улыбнуться Бернару, улыбка у него получалась весьма кислая.

А в тот день она получилась у него еще более кислой, чем обычно. Была в ней сдерживаемая нетерпеливая радость — радость Калибана при первых раскатах грома, предвещающих бурю.

Бернар не обратил никакого внимания на эту улыбку. У него в душе, напротив, все пело, радуясь молодости, жизни, любви.

Он с удивлением и даже с некоторым беспокойством обвел глазами комнату:

— Странно, мне показалось, что я слышал голос Франсуа… Разве его здесь не было только что?

— Он здесь и вправду был, да только ему надоело вас ждать, вот он и ушел.

— Ну ладно, встретимся на условленном месте.

И Бернар подошел к камину, снял свое ружье, продул стволы, проверяя их чистоту, открыл запальные устройства, засыпал порох и достал из охотничьей сумки два войлочных пыжа.

— Вы что, всегда пользуетесь такими пыжами? — спросил Матьё.

— Да, я считаю, что они равномернее прижимают порох… А куда же я дел свой нож? (Бернар поискал во всех карманах, но ничего не нашел.)

— Если хотите мой — возьмите, — предложил Матьё.

— Да, давай.

Бернар взял нож, нацарапал на двух пулях по крестику и положил их себе в карман.

— Что это вы делаете, господин Бернар? — поинтересовался Матьё.

— Помечаю свои пули, чтобы отличить их, в случае если выйдет спор. Когда двое стреляют в одного кабана, интересно бывает узнать, кто его убил.

И Бернар направился к двери.

Матьё проводил его своими косящими глазами, и взгляд его горел невероятной злобой.

Когда молодой человек был уже у самого порога, Матьё вдруг окликнул его:

— Погодите-ка, господин Бернар. Одно только словечко. Поскольку кабана выследил Франсуа, этот ваш любимчик, ваш фаворит, ваша собачонка, вы знаете, что все равно вернетесь не с пустыми руками… Да к тому же в такое утро, как сегодня, у собак плохое чутье.

— Ну хорошо, что ты хочешь сказать? Говори.

— Что я хочу сказать?

— Да.

— Верно ли, что сегодня приезжает это чудо из чудес?

— О ком это ты? — спросил Бернар, нахмурив брови.

— Да о Катрин же!

Едва Матьё произнес это имя, Бернар дал ему звонкую пощечину.

Матьё отступил на два шага, причем выражение его лица нисколько не изменилось. Однако, поднеся руку к щеке, он спросил:

— Что это сегодня с вами, господин Бернар?

— Ничего, просто хочу научить тебя произносить отныне это имя с таким же уважением, какое к нему питают все, и в первую очередь я.

— О, вы еще пожалеете, что дали мне пощечину, когда узнаете, что в этой бумаге, — сказал Матьё, по-прежнему держась одной рукой за щеку, а другой роясь тем временем в карманах.

— В этой бумаге? — спросил Бернар.

— Да.

— Что ж, тогда посмотрим ее.

— О, имейте терпение!

— Покажи эту бумагу, говорю тебе.

И, сделав шаг к Матьё, он вырвал бумагу у него из рук.

Это было письмо. На конверте было написано:

"Мадемуазель Катрин Блюм, улица Бур-л 'Аббе, № 15, Париж".

Назад: II МАТЬЁ ГОГЕЛЮ

Дальше: IV КАТРИН БЛЮМ