Книга: Дюма. Том 02. Асканио

Назад: Александр Дюма Асканио роман

Дальше: V ГЕНИЙ И КОРОЛЕВСКАЯ ВЛАСТЬ

Часть первая

I

УЛИЦА И МАСТЕРСКАЯ

Дело было 10 июля 1540 года, летосчисления нашего, в четыре часа пополудни, в Париже, близ Университета, у входа в церковь августинцев, возле чаши со святой водой.

Красивый, статный юноша, смуглолицый, с длинными кудрями, большими черными глазами, одетый изысканно, но просто и вооруженный лишь небольшим кинжалом, рукоятка которого пленяла чудесной работой, простоял там не шелохнувшись всю вечерню. Он был, надо полагать, охвачен благочестивым смирением: склонив голову, он с набожным видом шептал что-то — без сомнения, молитвы, ибо произносил слова до того тихо, что лишь Господь Бог да он сам понимали их смысл.

Но когда служба подходила к концу, юноша поднял голову, и его соседи расслышали слова, произнесенные вполголоса:

— До чего же мерзко тянут псалмы французишки монахи! Неужели не могут петь получше — ведь она привыкла внимать пению ангелов! Ах, но беда не в этом… вот вечерня и кончилась! Господи, Господи, сделай же так, чтобы сегодня мне повезло больше, чем в прошлое воскресенье! И чтобы она подняла на меня свои очи!

Право, последние слова молитвы были сказаны неспроста: если бы та, к кому они относились, подняла глаза на того, кто говорил, она увидела бы самое очаровательное юношеское лицо, какое только являлось ее воображению, когда она зачитывалась дивными мифологическими сказаниями — в те времена они вошли в моду с легкой руки знаменитого поэта Клемана Маро, воспевшего в стихах любовь Психеи и смерть Нарцисса. И в самом деле, незнакомец, одетый в простую темную одежду и только что выведенный нами на сцену, отличался, как мы уже говорили, редкостной красотой и удивительным изяществом. Его ласковая улыбка дышала неизъяснимым обаянием, большие глаза, еще не научившиеся смотреть дерзко, светились такой пламенной страстью, какую, пожалуй, не часто увидишь во взоре восемнадцатилетнего юноши.

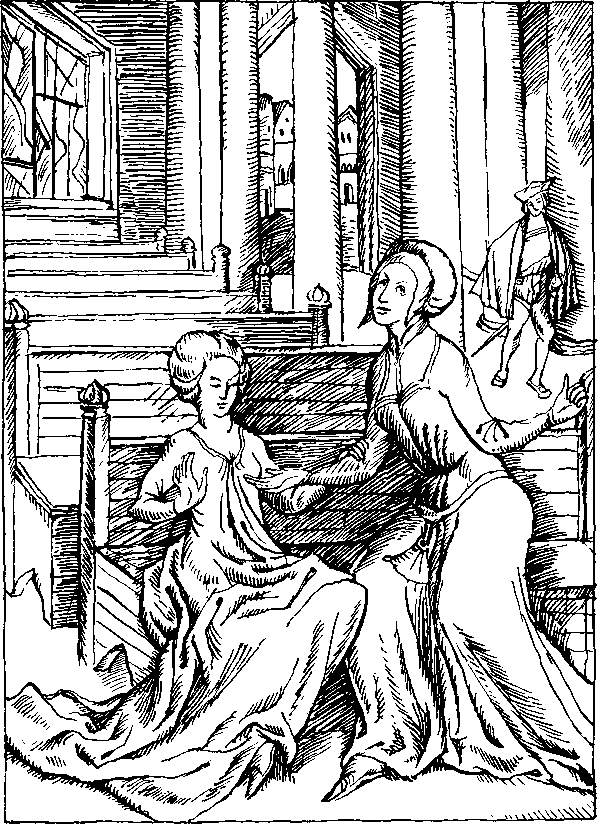

Тем временем в церкви с шумом задвигали стульями, что возвестило конец богослужения, и влюбленный юноша (по его словам читатель, должно быть, уже догадался, что мы имеем право так назвать его) — повторяю, влюбленный юноша отошел в сторону и стал смотреть на толпу, проходившую мимо в молчании, — на важных членов церковноприходского совета, на почтенных, остепенившихся матрон и миловидных девиц. Но не ради них явился сюда красавец юноша, ибо взгляд его вспыхнул, ибо кинулся он вперед лишь в тот миг, когда подошла девушка в белом, а следом за ней — дуэнья, причем дуэнья из хорошего дома и, судя по всему, весьма учтивая, еще довольно молодая, веселая и, честное слово, просто приятной наружности. Когда обе незнакомки приблизились к чаше, юноша зачерпнул воду и с вежливым поклоном предложил ее дамам.

Дуэнья присела в реверансе с самой любезной, с самой признательной улыбкой, коснулась пальцев молодого человека и, к великому его разочарованию, протянула девушке святую воду как посредница, а девушка, невзирая на его горячую молитву, произнесенную несколько минут назад, так и не вскинула глаз, из чего явствовало, что она знала о присутствии красавца юноши.

Когда же она удалилась, красавец юноша, топнув ногой, прошептал:

— И на этот раз она меня не заметила!

Из этого явствовало, что, как мы уже говорили, юноше вряд ли было больше восемнадцати лет.

Но вот его досада улетучилась. Он сбежал с церковных ступеней и увидел, что рассеянная красавица, опустив покрывало и взяв под руку провожатую, пошла направо. Он тоже поспешил повернуть вправо, заметив про себя, что это ему как раз по пути. Пройдя по набережной до моста Сен-Мишель, девушка перешла через мост, что тоже было по пути нашему незнакомцу. Затем она дошла до конца улицы Барийри и направилась к мосту Менял. Все это оказалось юноше по пути, и он неотступно, точно тень, следовал за нею.

Влюбленный — вот она, тень хорошенькой девушки!

Но увы! У самой тюрьмы Шатле прекрасная звезда, спутником которой стал наш незнакомец, вдруг исчезла, ибо, как только дуэнья постучала, узкая дверь королевской крепости распахнулась будто сама собой и тут же захлопнулась.

Молодой человек опешил, но, когда хорошенькая девушка, внушавшая ему робость, скрылась, проявил решительность и тут же нашел выход.

Перед воротами королевской крепости Шатле важно расхаживал стражник с пикой на плече. Наш юный незнакомец взял пример с достопочтенного часового и, отойдя в сторону, чтобы не привлекать к себе внимания, но не теряя из виду ворота, с героической отвагой приступил к той караульной службе, которую часто несут влюбленные.

Если читателю доводилось попадать в такое положение, он, должно быть, заметил, что одно из лучших средств скоротать время на часах — это завести разговор с самим собой.

Очевидно, молодой человек привык нести караульную службу, ибо, не успев приступить к делу, он произнес такой монолог:

— Разумеется, она живет не здесь. Нынче утром после службы и два последних воскресенья, когда я осмелился проследить за нею лишь глазами — и свалял же я дурака! — она свернула по набережной не направо, а налево, к Нельским воротам и Пре-о-Клер, черт возьми! Что ей понадобилось в королевской крепости? Ну что ж, посмотрим. Она пришла проведать узника… наверное, брата. Бедняжка! Как она, должно быть, горюет. Ведь ее доброта, конечно, равна ее красоте. Тьфу ты, пропасть! До чего же хочется подойти к ней, спросить без обиняков, кто у нее там, и предложить свои услуги! Если узник — ее брат, я откроюсь во всем учителю и попрошу у него совета. Ведь учитель бежал из замка Сент-Анж и, стало быть, знает, как выбираются из тюрьмы. Итак, я спасаю ее брата. После такой услуги он становится моим закадычным другом и горит желанием отблагодарить меня — человека, который его спас. Я признаюсь, что люблю его сестру. Он нас знакомит, я становлюсь перед ней на колени, и уж тут-то она, разумеется, поднимет на меня свои глазки!

Понятно, куда может унести воображение влюбленного, когда он размечтается. Поэтому молодой человек очень удивился, услышав, что пробило четыре часа, и увидев, что сменился часовой.

Вот новый часовой стал нести караульную службу, а юноша продолжал нести свою. Способ скоротать время оказался таким удачным, что он решил снова им воспользоваться и принялся за монолог, не менее многословный, чем первый:

— Как она прекрасна! Как грациозна ее поступь, сколько целомудренного изящества в ее движениях, какое точеное лицо! Лишь великий Леонардо да Винчи и божественный Рафаэль — только они, да и то, когда талант их был в расцвете, — могли бы воспроизвести образ этого чистого и непорочного создания! О Боже, отчего я гравер, ваятель, эмалировщик, золотых дел мастер, а не живописец! Впрочем, будь я живописцем, мне не надобно было бы все время смотреть на красавицу, чтобы создать ее портрет. Мне бы беспрерывно мерещились ее огромные голубые глаза, дивные белокурые волосы, белоснежное личико, гибкий стан. Был бы я живописцем, я воплощал бы красавицу во всех своих полотнах, как Рафаэль Санти — Форнарину, а Андреа дель Сарто — Лукрецию. Хотя ее даже сравнивать нельзя с Форнариной! Ну конечно, они недостойны развязывать шнурки на ее башмачках! Во-первых, Форнарина…

Не успел юноша докончить сравнение, которое, что вполне понятно, льстило его избраннице, как пробили часы.

Во второй раз сменился дозорный.

— Шесть часов… Просто удивительно, до чего быстро бежит время, — пробормотал юноша. — А если оно бежит так быстро, когда ждешь ее, то как же оно, должно быть, летит, если ты рядом с нею! О, если ты рядом с нею, времени не существует: ведь попадаешь в рай! Был бы я рядом с нею, любовался бы без конца ее дивной красотой, и так бы текли часы, дни, месяцы — вся жизнь! О Господи, какая была бы счастливая жизнь!

И молодого человека охватил восторг, ибо перед его глазами — глазами художника, словно живая, промелькнула его возлюбленная.

В третий раз сменился часовой.

Во всех приходских церквах пробило восемь часов, стало смеркаться. Судя по всему, и триста лет назад в июле темнело к восьми часам, точь-в-точь как в наши дни; но, пожалуй, удивительно не это, а поразительное постоянство влюбленных XVI века. В те времена все было основательно: юноши не останавливались на полпути ни в любви, ни в искусстве, ни в ратных делах.

Впрочем, терпение юного ваятеля — ибо теперь мы знаем, чем занимался незнакомец, — было в конце концов вознаграждено. Он увидел, что ворота тюрьмы отворились в двадцатый раз, пропустив ту, которую он ждал. Та же дуэнья шла с ней рядом, а шагах в десяти за ними следовали двое вооруженных стражников. И снова все они зашагали по той же дороге, что и пять часов назад: прошли мост Менял, улицу Барийри, мост Сен-Мишель, набережные и, не доходя шагов триста до церкви Августинцев, остановились в закоулке у массивных ворот, рядом с которыми виднелась калитка. Дуэнья постучалась, и привратник тотчас отворил калитку. Стражники, отвесив глубокий поклон, отправились в обратный путь, к Шатле, а юный ваятель снова застыл перед воротами.

По всей вероятности, он так и простоял бы здесь до самого утра, ибо он уже в четвертый раз начал строить воздушные замки, но по воле случая на него наскочил какой-то подвыпивший прохожий.

— Эй, приятель! — воскликнул прохожий. — Позвольте-ка, человек вы или столб? Если столб, то стойте на месте, и я вас обойду, а если человек — посторонитесь, дайте дорогу!

— Извините, — произнес рассеянно молодой человек. — Но я чужеземец, не знаю славного города Парижа и…

— Ну, тогда дело другое. Француз гостеприимен, и просить прощения надобно мне. Значит, вы чужеземец… Отлично. Раз вы сказали о себе, следует и мне представиться. Я школяр и писец, а зовут меня…

— Простите, — перебил его юноша, — но, прежде чем узнать, кто вы, мне хотелось бы узнать, где я нахожусь.

— У Нельских ворот, дружище. А вот и Нельский замок, — прибавил школяр, указывая на массивные ворота, с которых чужеземец не сводил глаз.

— Вот оно что! А как выйти на улицу Сен-Мартен, где я живу? — спросил влюбленный юноша просто из учтивости и надеясь отвязаться от собеседника.

— Как вы сказали? Улица Сен-Мартен? Пойдемте, я вас провожу, мне как раз по пути. На мосту Сен-Мишель я покажу вам, как пройти дальше, и мы расстанемся. Так вот, значит, я школяр, возвращаюсь с Пре-о-Клер, а зовут меня…

— А вы не знаете, кому принадлежит Нельский замок? — спросил юноша.

— Еще бы! Как же мне не знать, раз это имеет отношение к Университету! Нельский замок, молодой человек, принадлежит его величеству королю, а ныне перешел во владение парижского прево Робера д’Эстурвиля.

— Как, там живет парижский прево?! — воскликнул чужеземец.

— Сын мой, я не говорил, что прево там живет, — возразил школяр. — Прево живет в Шатле.

— Ах, вот что — в Шатле! Как же случилось, что он живет в Шатле, а король пожаловал ему Нельский замок?

— Дело тут вот в чем. Король даровал в свое время Нельский замок нашему байи, человеку в высшей степени почтенному, который защищал права и вел судебные дела университетских школяров, и вел он их по-отечески. Великолепнейшая должность! На беду, наш превосходный байи был до того справедлив, до того справедлив к нам… что вот уже два года, как его должность упразднена под предлогом, что он спит на судебных заседаниях, хотя ясно, что слово «байи» происходит от «бай-бай». Итак, должность его упразднена, и охранять Парижский университет поручено парижскому прево. Охранитель отменный, ей-Богу! Хорошо, что мы сами себя охраняем… Итак, вышеупомянутый прево… ты слушаешь, приятель?., вышеупомянутый прево — а руки у него загребущие — решил, что раз к нему перешли обязанности байи, то ему полагается наследовать и его владения, и он потихоньку завладел Нельскими замками — Большим и Малым при покровительстве госпожи д’Этамп.

— И все же, судя по вашим словам, он не живет в замке?

— И не думает, скаред! Однако я слышал, что там приютилась дочь или племянница старого Кассандра, красотка по имени Коломба или Коломбина, точно не знаю. Он ее держит взаперти в Малом Нельском замке.

— A-а, вот оно что! — воскликнул художник, задыхаясь от волнения: ведь он в первый раз услышал имя владычицы своего сердца. — По-моему, это просто вопиющее беззаконие! Поселить девушку в таком огромном замке вдвоем с дуэньей!..

— Нес луны ли ты свалился, о чужеземец? Или ты не знал, что беззаконие — вещь вполне естественная и что мы, бедняки писцы, вшестером ютимся в тесной лачуге, а у важного вельможи пустует такое вот огромное имение с садами, дворами, залом для игры в мяч!

— Как, там есть зал для игры в мяч?

— Великолепнейший, брат, великолепнейший!

— Но ведь Нельский замок — владение короля Франциска Первого?

— Разумеется, но что ты прикажешь королю Франциску Первому делать с этим владением?

— Передать другим, раз прево там не живет.

— Ну что ж, попроси, пусть отдаст тебе!

— А почему бы и нет?.. Вы любите игру в мяч?

— Обожаю.

— В таком случае приглашаю вас в следующее воскресенье составить мне партию.

— Где?

— В Нельском замке.

— По рукам, господин управляющий королевскими замками!.. Послушай-ка, надобно все же тебе знать, как меня зовут…

Но чужеземец узнал все, что ему хотелось узнать, а остальное, по всей вероятности, его мало заботило. Вот почему он и пропустил мимо ушей рассказ приятеля, поведавшего со всеми подробностями о том, что зовут его Жак Обри, что он школяр в Университете, сейчас возвращается с Пре-о-Клер и что нынче он выпил вопреки всем своим правилам.

Когда молодые люди очутились на улице Ла Арп, Жак Обри показал ваятелю дорогу, которую тот знал лучше него, затем они назначили друг другу свидание в следующее воскресенье в полдень у Нельских ворот и расстались, причем один пошел своей дорогой, напевая, другой — мечтая.

Тому, кто мечтал, было о чем помечтать, ибо в тот день он узнал больше, чем за три недели.

Он узнал, что любимая девушка живет в Малом Нельском замке, что она, кажется, дочь парижского прево, г-на Робера д’Эстурвиля, и что ее имя Коломба. Как видим, юноша не напрасно терял время.

Погрузившись в мечты, он свернул на улицу Сен-Мартен и остановился перед великолепным зданием, над подъездом которого красовался лепной герб кардинала Феррарского, и постучал три раза.

— Кто там? — тут же отозвался свежий, звонкий голосок.

— Это я, мадмуазель Катрин, — ответил юноша.

— Кто это — я?

— Асканио.

— А, наконец-то!

Ворота отворились, и Асканио вошел.

Прехорошенькая девушка лет восемнадцати — двадцати, пожалуй, слишком смуглая, пожалуй, слишком миниатюрная и слишком живая, зато чудесно сложенная, радостно встретила юношу.

— Вот он, беглец! Вот он! — воскликнула она и побежала, вернее, помчалась впереди Асканио, чтобы возвестить о его приходе, нечаянно потушив светильник, который держала в руках. Она даже не закрыла ворота, и их запер Асканио, не такой ветреный, как она.

По милости стремительно убежавшей Катрин молодой человек очутился в темноте, но он уверенным шагом пересек довольно обширный мощеный двор, между плитами которого пробивалась трава, а вокруг темными громадами возвышались какие-то неуютные строения. Впрочем, таким мрачным и сырым и надлежит быть кардинальскому жилищу. Правда, сам хозяин не жил там с давних пор. Асканио взбежал на крыльцо по замшелым, позеленевшим ступеням и вошел в просторный зал, единственный освещенный зал во всем доме — нечто вроде монастырской трапезной, обычно унылой, темной и пустой, но вот уже два месяца полной света, веселья и шума.

И в самом деле, два месяца в этой огромной и холодной трапезной жил, работал, смеялся деятельный и веселый мирок; вот уже два месяца как огромный зал словно стал меньше, потому что в нем появились десять верстаков, две наковальни, а в глубине — самодельный кузнечный горн. На побуревших стенах висели рисунки, модели, полки с клещами, молотками и напильниками, шпаги с чудесными узорчатыми рукоятками и клинками филигранной работы, воинские доспехи: шлемы, латы, щиты с золотыми насечками, изображениями богов и богинь, словно созданными для того, чтобы вы, любуясь орнаментом, забыли о назначении оружия. Свет лился в открытые настежь окна, а оттуда слышалось пение ловких и жизнерадостных подмастерьев.

Трапезная кардинала превратилась в мастерскую золотых дел мастера.

Однако в тот вечер, 10 июля 1540 года, воскресное безделье на время вернуло в оживленный зал тишину, царившую там целое столетие. Светильник, будто найденный при раскопках Помпеи — так чисты и изящны были его линии, — освещал неубранный стол и остатки роскошного ужина, свидетельствовавшие о том, что нынешние обитатели кардинальского дворца не прочь были иногда отдохнуть, они не были охотниками поститься.

Когда Асканио вошел в мастерскую, там было четыре человека: старая служанка, убиравшая со стола, Катрин, зажигавшая светильник, молодой художник, сидевший в углу в ожидании, когда Катрин поставит светильник на место, чтобы приняться за рисование, и хозяин мастерской — он стоял, скрестив руки и прислонясь к кузнечному горну.

Его-то прежде всего и заметил юноша, войдя в зал.

Удивительная одухотворенность и сила исходили от этого необыкновенного человека, привлекая внимание даже тех, кто не хотел его замечать. Это был сухощавый, рослый, сильный человек лет сорока, но лишь резец Микеланджело или кисть Риберы могли бы изобразить его тонкий, решительный профиль, написать смуглое, выразительное лицо или воссоздать весь смелый, величественный облик. Его высокий лоб оттеняли густые брови, и казалось, они вот-вот нахмурятся; ясные, честные, проницательные глаза порой метали молнии в царственном гневе; добрая и снисходительная, но вместе с тем чуть насмешливая улыбка и очаровывала, и внушала робость. Его привычка поглаживать черные усы и бороду; его довольно крупные руки с длинными пальцами, ловкие, умелые, крепкие и при всем том тонкие, породистые, изящные; его манера смотреть, говорить, поворачивать голову; живость, выразительные, но не резкие движения, небрежная поза, в которой он стоял, когда вошел Асканио, — словом, весь его облик дышал силой: отдыхающий лев оставался львом.

Поразительным был контраст между Катрин и художником — учеником Бенвенуто, рисовавшим в уголке. Юноша был мрачен, нелюдим, морщины уже избороздили его узкий лоб, глаза были полузакрыты, губы сжаты; она же была весела, как птичка, свежа, как распустившийся цветок. Ее ясные глаза смотрели лукаво, а губы то и дело улыбались, обнажая белоснежные зубки. Юноша забился в угол; он был медлителен, вял и, казалось, боялся сделать лишнее движение. Катрин же бегала, вертелась, прыгала, не могла усидеть на месте — жизнь била в ней ключом. Это молодое, беззаботное создание не ведало душевных тревог и должно было все время находиться в движении.

Девушка напоминала жаворонка — такой она была живой, так звонок и чист был ее голос, так весело, легко и беспечно принимала она жизнь, в которую недавно вступила. Отлично подходило к ней прозвище Скоццоне, как окрестил ее хозяин мастерской, что на итальянском языке означало нечто вроде «сорвиголова». Миловидная, прелестная, по-детски шаловливая, Скоццоне была душой мастерской: она пела — и все замолкали; смеялась — и все смеялись вместе с ней; приказывала — и все подчинялись. Ее капризы и причуды никого не сердили.

История жизни девушки — обыкновенная история; быть может, мы еще к ней вернемся. Катрин была сиротой, простолюдинкой, и на долю ее выпало много злоключений… Но девушке улыбнулось счастье, и она радовалась с такой искренностью, с такой наивностью, что ее веселье передавалось всем окружающим и все радовались ее радости.

Итак, мы познакомили вас с новыми действующими лицами, а теперь будем продолжать наш рассказ.

— A-а, вот и ты! Где пропадал? — спросил учитель у Асканио.

— Как — где? Ходил по вашему поручению, учитель.

— Все утро?

— Все утро.

— Признайся, ты опять слонялся в поисках приключений!

— Каких приключений, учитель? — пробормотал Асканио.

— Да откуда мне знать!

— Ах ты, Господи, до чего же вы бледны, Асканио! — воскликнула Скоццоне. — Вы, вероятно, не ужинали, господин бродяга?

— А ведь правда не ужинал! — отвечал юноша. — Совсем позабыл.

— О, в таком случае я согласна с учителем!.. Подумайте только: Асканио не ужинал! Значит, он влюблен… Руперта! Руперта! Ужинать мессиру Асканио, да поживей!

Служанка принесла оставшиеся от ужина яства, и молодой человек накинулся на угощение. Да и как же ему было не проголодаться — ведь он столько времени провел на открытом воздухе!

Скоццоне и учитель, улыбаясь, смотрели на юношу: она — с сестринским участием, он — с отцовской нежностью. Художник, сидевший в углу, поднял голову в тот миг, когда вошел Асканио, но снова склонился над работой, как только Скоццоне поставила на место светильник, который схватила, когда побежала открывать дверь.

— Я же сказал вам, учитель, что весь день бегал по вашим делам, — промолвил Асканио. Он заметил, как лукаво и внимательно поглядывают на него ваятель и Скоццоне, и хотел перевести разговор на другую тему.

— По каким же делам ты бегал целый день?

— Да ведь вы сами сказали вчера, что освещение здесь не годится и что вам надобна другая мастерская.

— Разумеется.

— Я и нашел мастерскую.

— Ты слышишь, Паголо? — обратился учитель к художнику.

— Что вы сказали, учитель? — произнес тот, снова поднимая голову.

— А ну-ка, прекрати рисовать и иди сюда! Послушай, что рассказывает Асканио. Он нашел мастерскую!

— Извините, учитель, но мне и отсюда слышно каждое слово моего друга Асканио. Мне хотелось бы закончить набросок. Право, тут нет греха — раз ты благоговейно выполнил долг христианина в воскресенье, займись на досуге кое-какими полезными делами: работать — значит молиться.

— Друг мой, Паголо, — скорее грустно, нежели сердито заметил, покачав головой, учитель, — поверь мне: лучше бы ты работал поусидчивее и постарательнее на неделе и развлекался, как наши добрые товарищи, в воскресенье. А ты лодырничаешь в будни и лицемерно стараешься отличиться, выказывая столько рвения в праздники. Но ты сам себе господин, поступай, как тебе заблагорассудится… Ну, рассказывай, Асканио, сынок, — продолжал он, и в его голосе прозвучали бесконечная нежность и задушевность, — что ты нашел?

Нашел чудесную мастерскую.

— Где же?

— Знаете ли вы Нельский замок?

— Превосходно знаю. То есть я проходил мимо, а заходить не доводилось.

— Ну, а снаружи он вам нравится?

— Еще бы, черт возьми! Но…

— Что — но?

— Разве он не занят?

— Занят парижским прево, господином Робером д’Эстурвилем. Прево завладел замком, не имея на то никакого права. К тому же, для успокоения совести мы можем ему оставить Малый Нельский — там, кажется, живет кто-то из его родственников — и удовольствоваться Большим Нельским замком со всеми его дворами, лужайками, залами для игры в шары и мяч.

— Там есть зал для игры в мяч?

— Получше, чем зал Санта-Кроче во Флоренции.

— Клянусь Бахусом, это моя любимая игра! Ты же знаешь, Асканио.

— Знаю, учитель. И, кроме того, замок превосходно расположен: сколько там воздуха, и какого воздуха — деревенского! Не то что здесь, в этом отвратительном закоулке, — ведь мы тут плесневеем, солнца не видим. А там с одной стороны Пре-о-Клер, с другой — Сена и король, король в двух шагах в своем Лувре!

— Кому же принадлежит этот волшебный замок?

— Кому? Черт возьми, королю!

— Королю?.. Повтори-ка, что ты сказал: Нельский замок принадлежит королю?

— Именно ему. Остается одно — узнать, согласится ли король пожаловать вам это великолепное угодье.

— Кто, король? Как его зовут, Асканио?

— Франциск Первый, конечно.

— А, тогда через неделю Нельский замок будет моим.

— Но парижский прево, пожалуй, разгневается.

— А мне какое дело!

— А если он не захочет уступить по доброй воле?

— Не захочет? Как меня зовут, Асканио?

— Бенвенуто Челлини, учитель.

— Вот поэтому ежели достойный прево не захочет по своей воле отступиться от замка, то его заставят силой… Ну, а теперь пора спать. Поговорим обо всем завтра. Утро вечера мудренее.

И по знаку учителя все разошлись, кроме Паголо, который еще некоторое время работал, сидя в углу; но, как только он убедился, что все улеглись, он встал, осмотрелся, подошел к столу, налил полный бокал вина и, мигом осушив его, тоже отправился спать.

II

ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕР XVI ВЕКА

Да позволят нам читатели, раз уж мы нарисовали портрет Бенвенуто Челлини и упомянули его имя, сделать небольшое отступление и рассказать об этом необыкновенном человеке, вот уже более двух месяцев жившем во Франции, ибо ему суждено стать, о чем легко догадаться, одним из главных персонажей книги.

Однако сначала скажем несколько слов о том, что представлял собой ювелир в XVI веке.

Есть во Флоренции мост, называемый Старым мостом. Он и поныне застроен домами; в этих домах помещались мастерские золотых и серебряных изделий.

Правда, это не были изделия в современном понимании: выделка золотых и серебряных вещей в наши дни — ремесло, а прежде это было искусство.

Потому-то и не было на свете ничего чудеснее этих мастерских или, вернее, предметов, их украшавших; были там округлые ониксовые кубки, опоясанные извивающимися драконами, — сказочные чудовища вздымали головы, простирали лазурные крылья, усыпанные золотыми звездами, и, разинув огнедышащие пасти, грозно смотрели друг на друга рубиновыми глазами. Были там агатовые кувшины, увитые веткой плюща, — изгибаясь в виде ручки, она закруглялась над самым горлышком, а в изумрудной листве скрывались чудесные эмалевые райские птицы: они были совсем как живые, так и казалось, что вот-вот запоют. Были там урны из ляпис-лазури, над ними, словно собираясь утолить жажду, свешивали головки две ящерицы, вычеканенные так искусно, что, глядя на их переливчатые золотые спинки, чудилось, будто и чуть слышный шорох вспугнет ящериц и они укроются в трещине на стене. Были там и чаши, и дароносицы, и бронзовые, золотые, серебряные медали; все было усыпано драгоценными каменьями, словно в ту эпоху рубины, топазы, гранаты и алмазы находили в речном песке или придорожной пыли; наконец, были там нимфы, наяды, боги, богини — весь сияющий Олимп вперемежку с распятиями, крестами с изображением Голгофы; скорбящие мадонны и Венеры, Христы и Аполлоны, Юпитеры, метавшие громы и молнии, и Иеговы, созидающие миры.

И все это было не только задумано с поэтическим вдохновением, но и искусно выполнено; не только прелестно, как безделушки для украшения дамского будуара, но великолепно, как величайшие произведения искусства, которые могут обессмертить имя царствовавшего тогда короля или дух нации.

Правда, ювелиры той эпохи звались Лоренцо Гиберти, Гирландайо и Бенвенуто Челлини.

Сам Бенвенуто Челлини в своих мемуарах, более увлекательных, нежели самый увлекательный роман, рассказывал о полной опасных приключений жизни художников XV и XVI веков, когда Тициан писал в латах, а Микеланджело ваял со шпагой на боку, когда Мазаччо и Доменикино были отравлены, а Козимо запирался на замок, стараясь так закалить сталь, чтобы она резала порфир.

Мы познакомим читателя с Бенвенуто Челлини, поведав лишь об одном эпизоде его жизни: о том, что привело его во Францию.

Бенвенуто жил в Риме, куда призвал его Климент VII, и с увлечением работал над прекрасной церковной чашей, которую заказал ему папа. Художнику хотелось самым тщательным образом отделать драгоценную чашу, и поэтому работа подвигалась очень медленно. Бенвенуто получал выгодные заказы от герцогов, королей и пап, выполнял их с непревзойденным мастерством и этим нажил себе множество завистников. И вот один из его собратьев — ювелир по имени Помпео, лентяй и клеветник — воспользовался задержкой в работе Челлини и стал порочить его в глазах папы. Ежедневно, не зная ни сна, ни отдыха, Помпео возводил на Бенвенуто напраслину, то втихомолку, то во всеуслышание уверяя, будто тот никогда не сделает чашу, потому что очень занят выполнением других работ в ущерб заказам его святейшества.

Козни досточтимого Помпео сделали свое дело. Однажды, сияя от радости, он вошел в мастерскую Бенвенуто Челлини, который сразу догадался, что Помпео принес дурные вести.

— Ну вот, любезный собрат, — произнес Помпео, — я пришел к вам, дабы освободить вас от вашей трудной повинности. Его святейшество хорошо понимает, что вы не можете закончить чашу — не из-за недостатка усердия, а из-за недостатка времени. Поэтому его святейшество решил избавить вас от некоторых важных дел и по самоличному побуждению освобождает вас от обязанности гравера Монетного двора. Отныне у вас будет в месяц дукатов на девять меньше, зато в день времени на час больше.

Бенвенуто вскипел и готов был вышвырнуть глумителя в окно, но сдержался — ни один мускул не дрогнул на его лице, и Помпео решил, что удар не достиг цели.

— Да, вот еще что, — продолжал он. — Уж не знаю почему, его святейшество требует, чтобы вы тотчас же отдали ему чашу — притом в любом виде. Право, боюсь, дорогой Бенвенуто, что его святейшество, невзирая на мое заступничество, намерен поручить завершение чаши другому ювелиру. По-дружески предупреждаю вас об этом.

— Ну уж нет! — воскликнул золотых дел мастер, подскочив так, будто его ужалила змея. — Чаша принадлежит мне, как принадлежит папе управление Монетным двором. Его святейшество имеет право потребовать лишь те пятьсот экю, которые мне выплатили вперед. А я завершу свое произведение, когда мне заблагорассудится.

— Берегитесь, маэстро, — заметил Помпео, — как бы отказ не привел вас в тюрьму!

— Вы осел, сударь мой! — ответил Бенвенуто.

Помпео ушел вне себя от ярости.

На следующий день к Бенвенуто явились два камерария святейшего отца.

— Мы пришли к тебе по велению папы, — сказал один из них. — Ты должен вернуть чашу, иначе мы препроводим тебя в тюрьму.

— Господа, — отвечал Бенвенуто, — такой человек, как я, достоин лишь таких стражников, как вы. Так и быть, ведите меня в тюрьму. Но предупреждаю: это ничуть не ускорит окончания папской чаши.

И Бенвенуто пошел с ними к начальнику королевской тюрьмы, который, — очевидно, по приказу папы — пригласил его к столу. За обедом кастелян замка Сент-Анж уговаривал Бенвенуто порадовать папу — отнести ему свое творение, уверяя, что, как только тот подчинится, Климент VII, хоть он гневлив и упрям, удовольствуется одной его покорностью. Но Бенвенуто отвечал, что он уже шесть раз показывал святейшему отцу начатую чашу и что ничего другого папа не может от него требовать; кроме того, он знает, что его святейшеству доверять нельзя — его святейшество, воспользовавшись своим положением, пожалуй, отнимет чашу да и отдаст какому-нибудь олуху, который ее испортит. Зато Бенвенуто повторил, что готов вернуть задаток — пятьсот экю. После чего в ответ на все настойчивые уговоры кастеляна Бенвенуто лишь расхваливал его повара и восхищался винами.

После обеда придти земляки, близкие друзья Челлини, его ученики во главе с Асканио и стали умолять ваятеля не губить себя, не противиться воле Климента VII. Но Бенвенуто уже давно хотелось удостовериться в той великой истине, что ювелир может переупрямить папу. И раз уж представился такой отличный случай, о котором можно было только мечтать, он его не упустит.

Земляки Бенвенуто удалились, пожимая плечами. Друзья решили, что он сошел с ума. Асканио залился слезами.

По счастью, Помпео не забыл о Челлини и, пока все это происходило, говорил папе:

— Ваше святейшество, дозвольте вашему слуге действовать. Я пошлю сказать этому упрямцу, что, если ему уж так хочется, пусть возвращает пятьсот экю. Бенвенуто мот и расточитель — нет у него таких денег, поэтому ему придется вернуть чашу.

Климент VII нашел, что Помпео придумал чудесный выход, и позволил ему поступать по своему усмотрению. Поэтому в тот же вечер, когда Бенвенуто вели в камеру в замке Сент-Анж, камерарий сказал золотых дел мастеру, что святейшему отцу угодно тотчас же получить пятьсот экю или чашу.

Бенвенуто ответил, что отдаст пятьсот экю, как только вернется к себе в мастерскую.

Четверо стражников швейцарской гвардии и камерарий проводили Бенвенуто домой. Придя к себе в спальню, Бенвенуто вынул из кармана ключ, открыл железный шкафчик, вделанный в стену, достал из большого кошеля пятьсот экю и, отдав их камерарию, выставил его за дверь вместе с телохранителями-швейцарцами. Швейцарцы получили четыре экю за труды, что делает честь Бенвенуто Челлини, и, уходя, целовали ему руки, что делает честь швейцарцам.

Камерарий тотчас же воротился к святейшему отцу и передал ему пятьсот экю, что раздосадовало святейшего отца. Вспылив, он принялся бранить Помпео.

— Ступай сам за великим ваятелем в его мастерскую, скотина, — приказал папа, — и со всей учтивостью, на какую только способна твоя глупая башка, передай, что, ежели он согласен сделать мне чашу, я предоставлю ему любые привилегии!

— Но ваше святейшество, — отвечал Помпео, — не лучше ли отложить все это до завтрашнего утра?

— Даже нынче вечером и то поздно, дурень ты этакий! Я не желаю, чтобы Бенвенуто отошел ко сну с недобрым чувством ко мне. Делай, что тебе говорят, и чтобы завтра, проснувшись, я узнал о его согласии!

Помпео вышел из Ватикана сам не свой и отправился в мастерскую Бенвенуто. Она была закрыта. Он заглянул в замочную скважину, посмотрел в дверные щели, оглядел все окна, надеясь, что хоть в одном брезжит свет, но все было погружено в темноту. Тогда он тихонько постучался, во второй раз отважился постучаться погромче, а в третий — еще громче.

Во втором этаже открылось окошко, и показался Бенвенуто; он был в рубашке, с аркебузой в руке.

— Кто там? — спросил Бенвенуто.

— Это я, — ответил гонец.

— Кто это — я? — снова спросил ваятель, сразу узнавший своего недруга.

— Помпео.

— Лжешь! — произнес Бенвенуто. — Я превосходно знаю Помпео — этот трус не отважится в столь поздний час пройти по улицам Рима!

— Да уверяю вас, дружище Челлини…

— Замолчи! Ты просто разбойник и выдаешь себя за бездельника Помпео, чтобы тебе открыли дверь, — собираешься меня ограбить.

— Маэстро Бенвенуто, да пусть я умру…

— Еще одно слово, — крикнул Бенвенуто, наводя аркебузу на собеседника, — и твое желание исполнится!

Помпео со всех ног бросился бежать по улице и, взывая о помощи скрылся за углом.

Бенвенуто затворил окно, повесил аркебузу на гвоздь и снова улегся спать, посмеиваясь над тем, как припугнул Помпео.

На другой день, спускаясь в мастерскую, открытую час назад учениками, Бенвенуто увидел, что на противоположной стороне улицы стоит Помпео, спозаранку ждущий его появления.

Заметив Челлини, Помпео приветствовал его так сердечно и дружески, как, вероятно, еще не приветствовал никого на свете.

— А-а, — воскликнул Челлини, — это вы, дражайший Помпео! Клянусь честью, я нынче ночью чуть было не проучил одного негодяя — он посмел назваться вашим именем!

— Неужели? — воскликнул Помпео с натянутой улыбкой, осторожно приближаясь к мастерской. — Да как же это случилось?

И Бенвенуто рассказал посланцу его святейшества о том, что тот и сам прекрасно знал, но так как ваятель обозвал его трусом, то Помпео так и не признался, что именно с ним Бенвенуто и разговаривал ночью. Окончив рассказ, Челлини спросил Помпео, какому счастливому случаю обязан он чести в столь ранний час видеть у себя дорогого гостя.

Помпео стал рассказывать, разумеется, кое-что опуская, о поручении Климента VII, и, пока он говорил, лицо Бенвенуто прояснялось. Итак, Климент VII сдался — ювелир переупрямил папу!

Когда Помпео замолчал, Бенвенуто сказал:

— Передайте его святейшеству, что я почту за счастье подчиниться ему и всеми силами постараюсь снова заслужить его милость, которую потерял из-за наветов завистников. Кстати, ведь у папы довольно много прислужников, не так ли? Пусть же, господин Помпео — так будет лучше и для вас, — ко мне отныне посылают другого слугу. Ради собственного благополучия — не вмешивайтесь больше в мои дела, господин Помпео. Пожалейте себя — никогда не попадайтесь мне на пути! И, во имя спасения моей души, молите Бога, чтобы я не расправился с вами, как Юлий Цезарь с Помпеем.

Помпео не замедлил убраться и поспешил к папе, чтобы передать ему ответ Бенвенуто, впрочем, умолчав о заключительной части разговора.

Некоторое время спустя, желая окончательно помириться с Бенвенуто, Климент VII заказал ему медаль со своим изображением. Бенвенуто отчеканил ее из бронзы, серебра и золота и отнес папе. Климент VII пришел в восхищение и восторженно заявил, что таких красивых медалей не делали и античные мастера.

— Вот и хорошо, ваше святейшество! — сказал Бенвенуто. — А ведь не прояви я тогда твердости характера, мы бы навеки поссорились: я не простил бы вам обиды, и вы потеряли бы преданного слугу. Видите ли, ваше святейшество, — продолжал Бенвенуто предостерегающим тоном, — недурно иногда вспоминать поговорку простых здравомыслящих людей: «Семь раз отмерь — один раз отрежь»! Так-то, ваше святейшество. И вот еще что: вы хорошо сделаете, если не будете позволять ябедниками и клеветникам дурачить вас. Я говорю это для вашего же блага, и довольно об этом, ваше святейшество.

Таким образом, Бенвенуто простил Климента VII. Разумеется, он не сделал бы этого, если бы так его не любил, но Бенвенуто был очень привязан к папе — своему земляку.

Поэтому он глубоко опечалился, когда через несколько месяцев после происшествия, о котором мы только что рассказали, папа скоропостижно скончался. Бенвенуто, человек, наделенный железной волей, залился слезами, узнав об этом, и рыдал, как ребенок, целую неделю.

Вообще же смерть папы сыграла вдвойне роковую роль в жизни бедного Бенвенуто Челлини, ибо в день погребения он встретил Помпео, с которым не виделся с того утра, когда посоветовал ему больше не являться.

Нужно сказать, что после угроз Бенвенуто жалкий трус Помпео выходил лишь в сопровождении дюжины хорошо вооруженных наемников, которым он платил столько же, сколько папа — своим телохранителям-швейцарцам, и каждая прогулка по городу обходилась ему в два, а то и в три экю. Но даже в сопровождении дюжины сбиров он трясся от страха при мысли о встрече с Бенвенуто Челлини. Притом он знал, что, если в стычке с Бенвенуто случится беда, папа, в глубине души любивший мастера, расправится с ним, с Помпео. Но вот, как мы уже сказали, Климент VII умер, и его смерть придала Помпео смелости.

Бенвенуто отправился в храм св. Петра, чтобы припасть к стопам усопшего папы. Возвращаясь из храма вместе с Асканио и Паголо по улице Банчи, он вдруг очутился лицом к лицу с Помпео и дюжиной его наемников. Помпео страшно побледнел, но, увидев, что с Бенвенуто всего два юнца, расхрабрился и, остановившись, насмешливо кивнул Бенвенуто, а правой рукой, словно ненароком, взялся за рукоятку кинжала.

Завидев отряд, угрожавший учителю, Асканио обнажил шпагу, а Паголо сделал вид, что смотрит в другую сторону. Бенвенуто не хотел подвергать любимого ученика опасности в таком неравном бою. Он схватил Асканио за руку и заставил его вложить шпагу в ножны; затем ваятель пошел дальше, словно ничего не случилось или же словно то, что случилось, нисколько его не задевало. Асканио не ожидал такого от своего учителя, но учитель отступил, и он отступил вместе с ним.

Помпео торжествовал и, отвесив Бенвенуто глубокий поклон, продолжил путь в окружении сбиров, которые, как и он, держались весьма вызывающе.

Бенвенуто, хотя и казался весел, до крови искусал себе губы, сдерживая гнев. Поведение знаменитого мастера было непостижимо для всякого, кто знал его вспыльчивый характер.

Пройдя шагов сто и поравнявшись с мастерской одного из собратьев по искусству, Бенвенуто сказал, что хочет взглянуть на древнюю вазу, недавно найденную при раскопках этрусских могильников в Корнето; ученикам он велел идти домой, пообещав через несколько минут вернуться в мастерскую.

На самом же деле он хотел, чтобы ушел Асканио. И действительно, как только юноша и его спутник, о котором Бенвенуто тревожился гораздо меньше, зная, что Паголо не блещет отвагой, завернули за угол, он поставил вазу на место и выбежал из лавки.

Бенвенуто мгновенно очутился на той улице, где повстречался с Помпео, но Помпео там уже не было. К счастью или, скорее, к несчастью, человека, сопровождаемого дюжиной стражников, заметить нетрудно: Бенвенуто спросил у первого встречного, по какой дороге пошел Помпео, и ему тотчас же указали путь. И он, как ищейка, взявшая след, ринулся вдогонку.

Помпео, остановившись у дверей аптечной лавочки на углу улицы Чиавика, рассказывал почтенному аптекарю о том, как отважно он бросил вызов Бенвенуто Челлини. И вдруг он заметил, что на углу появился сам Бенвенуто, с горящими глазами и покрытым испариной лбом.

Бенвенуто даже закричал от радости, заметив своего врага, а Помпео запнулся на середине фразы. Было ясно, что сейчас произойдет нечто ужасное. Наемники выстроились вокруг Помпео и вынули шпаги из ножен.

Нападать в одиночку на тринадцать человек было безумием, но, как мы уже говорили, Бенвенуто отличался поистине львиной храбростью и не вел счета врагам. Выхватив из ножен небольшой острый кинжал, который всегда носил за поясом, он пробился в самую середину отряда, одной рукой вырвал шпаги у двух-трех врагов, другой повалил наземь нескольких наемников, да так ловко, что мигом добрался до Помпео и схватил его за шиворот; но наемники тотчас же тесным кольцом окружили Бенвенуто.

Все смешалось в рукопашной схватке: слышались крики, в воздухе мелькали лезвия шпаг; бесформенный живой клубок катался по земле. А спустя мгновение какой-то человек с победным кличем вскочил на ноги и нечеловеческим усилием, весь в крови, вырвался, торжествующе потрясая окровавленным кинжалом. Это был Бенвенуто Челлини.

Другой человек в предсмертных судорогах лежал на мостовой. Ему были нанесены две кинжальные раны: одна за ухом, другая возле ключицы, у самой шеи. Через несколько секунд он умер. Это был Помпео.

Любой на месте Бенвенуто, убив человека, спасался бы бегством, но Бенвенуто переложил кинжал в левую руку, зажал шпагу правой и с решительным видом стал ждать схватки с двенадцатью наемниками.

Однако сбиры и не думали нападать на Бенвенуто. Ведь тот, кто им платил, был мертв и, следовательно, платить не будет. И, оставив труп Помпео, они бросились наутек, как стая перепуганных зайцев.

В этот миг появился Асканио и, подбежав к учителю, обнял его. Юноша не поверил Бенвенуто и вернулся; но, хотя он и очень спешил, все же на несколько секунд опоздал.

III

ДЕДАЛ

Вместе с Асканио Бенвенуто пошел домой несколько встревоженный: не ранами, которые ему нанесли — они были легкие и на них он не обращал внимания, — а тем, что произошло. Пол года назад он отправил к праотцам Гасконти, убийцу своего брата, но избежал кары благодаря покровительству папы Климента VII; кроме того, смерть убийцы была как бы возмездием. Но теперь, когда покровитель Бенвенуто умер, положение стало более затруднительным.

Об угрызениях совести, конечно, не было и речи.

Да не составит читатель плохого мнения о нашем достойном мастере, который, убив одного, точнее, двух, а может быть, если хорошенько покопаться в его прошлом, и трех человек, так опасался сторожевого дозора, но отнюдь не страшился гнева Господня. Ибо в 1540 году летосчисления нашего этот человек был для своего времени обыкновенным человеком. Да это и понятно. В те времена люди не страшились смерти и сами убивали хладнокровно; мы и теперь смелы — но наши предки были отважны до дерзости; мы люди зрелые — они же были молоды. В те времена люди были так щедры, что совершенно беззаботно теряли, давали, продавали и отнимали жизнь.

Одного писателя, на которого долго возводили клевету, имя которого было синонимом вероломства, жестокости — словом, всего, что означает низость, — этого писателя, великого патриота и отважного человека, оправдали только в XIX веке, самом беспристрастном из всех веков в истории человечества. А ведь единственная вина Никколо Макиавелли заключалась в том, что он был сыном своего времени, когда все зависело от силы и успеха, когда люди уважали дело, а не слово и когда прямо к цели, не разбирая средств и не рассуждая, шли властитель Борджа, мыслитель Макиавелли и ювелир Бенвенуто Челлини.

Однажды в городе Чезене на площади нашли расчлененный труп Рамиро д’Орко. А так как Рамиро д’Орко был важной персоной и занимал видное положение в Италии, то Флорентийская республика пожелала узнать, кто же был виновником его смерти. Восемь членов синьории республики написали Макиавелли, своему послу, прося удовлетворить их любопытство.

Макиавелли ограничился таким ответом:

«Досточтимые синьоры!

Ничего не могу поведать вам о смерти Рамиро 24

, д’Орко, кроме того, что Цезарь Борджа — владыка, который казнит и милует людей по их заслугам.

Макиавелли».

Бенвенуто практически явился воплощением теории знаменитого политического деятеля Флорентийской республики. Гениальный художник Бенвенуто и властитель Цезарь Борджа воображали, что, по праву сильного, они стоят выше закона. Различие между справедливостью и несправедливостью в их глазах заключалось лишь в одном: возможно это для него или невозможно — понятия о долге и праве для них не существовало.

Человек мешал — человека устраняли. В наши дни цивилизация оказывает ему честь, покупая его. Но в те времена молодые нации были так полнокровны, что кровь пускали для здоровья. Нация сражалась с нацией, человек сражался с человеком по внутреннему побуждению, изредка — во имя отечества, порой — во имя дамы, а чаще всего — просто чтобы подраться. Бенвенуто объявил войну Помпео, как Франциск I — Карлу V. Франция и Испания вели поединок то в Мариньяно, то в Павии, не мудрствуя, не вдаваясь в объяснения, без пышных фраз, без жалких слов.

И гениальность проявлялась непосредственно, как врожденное качество, как неоспоримое превосходство, как божественное право; в XVI веке творчество было явлением естественным.

Однако не следует удивляться людям той эпохи, которые ничему не удивлялись. И, чтобы объяснить убийства, содеянные ими, их причуды, их выходки, воспользуемся выражением, все объясняющим и оправдывающим во Франции, и особенно в наше время, — «так принято».

Итак, Бенвенуто попросту делал то, что было принято: Помпео мешал Бенвенуто Челлини — и Бенвенуто Челлини устранил Помпео.

Однако полиция иногда собирала сведения о таких убийствах. Она остерегалась охранять человека, пока он был жив, зато иногда горела желанием покарать виновника его смерти.

Такое желание она и проявила, преследуя Бенвенуто Челлини. Вернувшись домой, он едва успел сжечь кое-какие бумаги и положить в карман несколько экю, как явились папские сбиры, арестовали его и препроводили в замок Сент-Анж, что послужило для Бенвенуто немалым утешением, ибо он вспомнил: в замке Сент-Анж все узники — дворяне.

Утешила и ободрила ваятеля и мысль, осенившая его, когда он вступил в замок Сент-Анж: человек, наделенный такой изобретательностью, какой был наделен он, так или иначе скоро отсюда выберется.

Поэтому, войдя в замок и увидев кастеляна, который восседал за столом, покрытым зеленой скатертью, и разбирал бумаги, Бенвенуто сказал:

— Господин кастелян, утройте количество засовов, решеток и сторожей, заточите меня на самом верху башни или в глубоком подземелье, не спускайте с меня ни днем, ни ночью недремлющего ока, а я все равно убегу, предупреждаю вас!

Кастелян поднял глаза на узника, говорившего с такой поразительной самоуверенностью, и узнал бесстрашного Бенвенуто Челлини, которого три месяца назад имел честь угощать обедом. Невзирая на знакомство с Бенвенуто, а быть может, именно благодаря этому, достойный кастелян, услышав его слова, пришел в глубочайшее смятение: и этот флорентиец, мессир Джоржо, кавалер из рода Уголино, почтенный человек, был не в своем уме. Впрочем, кастелян тотчас же оправился от удивления и отвел Бенвенуто в камеру на самый верх замка. Плоская крыша служила потолком камеры; по крыше прохаживался часовой, другой стоял внизу у самой стены.

Кастелян обратил внимание узника на все эти подробности и, решив, что тот оценил их по достоинству, заметил:

— Любезный Бенвенуто, можно отомкнуть запоры, взломать двери, сделать подкоп в самом глухом подземелье, пробить стену, подкупить часовых, усыпить тюремщиков, но с такой высоты все равно не спустишься в долину, разве только на крыльях.

— А я все же спущусь! — ответил Бенвенуто.

Кастелян посмотрел на него в упор и решил, что пленник сошел с ума:

— Значит, вы полетите?

— Что ж, и полечу! Я-то всегда был уверен, что человек может летать. Только все времени не хватало попытаться. А здесь, черт возьми, времени у меня будет вдоволь, и мне хочется самому удостовериться. Приключение Дедала — истинное происшествие, а не выдумка.

— Берегитесь солнца, любезный Бенвенуто! — насмешливо отвечал кастелян. — Берегитесь солнца!

— А я улечу ночью, — сказал Бенвенуто.

Кастелян, не ждавший такого ответа, промолчал и удалился вне себя от ярости.

Действительно, Бенвенуто надо было бежать во что бы то ни стало. В иные времена — благодарение Богу! — ему нечего было тревожиться о содеянном: во искупление греха ему довольно было бы в день Успения Богородицы участвовать в шествии, надев камзол и плащ из голубой тафты.

Но новый папа, Павел III, отличался невероятной злопамятностью. Когда он еще был кардиналом Фарнезе, Бенвенуто повздорил с ним из-за серебряной вазы. Дело в том, что художник отказался отдать ему вазу бесплатно, и его святейшество чуть было не отнял ее силой, — вот почему Бенвенуто пришлось грубо обойтись со слугами его святейшества. Кроме того, его святейшество был уязвлен тем, что король Франциск I обращался к нему через высокочтимого Монлюка, своего посла в Ватикане, с просьбой отпустить Бенвенуто во Францию.

Узнав о том, что Бенвенуто арестован, высокочтимый Монлюк пожелал оказать услугу бедному пленнику и стал просить еще настойчивее.

Однако он обманулся в характере нового папы — этот был упрямее, нежели его предшественник, Климент VII. Итак, Павел III поклялся, что Бенвенуто дорого заплатит за свой проступок. Быть может, Бенвенуто и не угрожала смертная казнь, ибо в те времена папе надо было все хорошенько обдумать, прежде чем отправить на виселицу такого знаменитого художника; зато узнику грозила другая опасность — о его существовании могли забыть.

Поэтому Бенвенуто нельзя было забывать о себе, и он решил бежать до следствия и судебного разбирательства; впрочем, их можно было так и не дождаться, ибо папа, раздраженный вмешательством короля Франциска I, и слушать не желал о Бенвенуто Челлини.

Узник знал обо всем этом от Асканио, который вел дела в мастерской и навещал своего учителя, не без труда выхлопотав разрешение. Разумеется, на свиданиях их разделяли две решетки, и тут же стояли тюремщики, бдительно следившие, чтобы ученик не передал учителю напильник или веревку.

Итак, когда кастелян запер дверь камеры, Бенвенуто принялся все тщательно осматривать.

Вот что он увидел среди голых стен своего нового жилища: кровать, очаг, в котором можно было разводить огонь, стол с двумя стульями. Через два дня Бенвенуто раздобыл глину и стеку. Сначала кастелян отказал узнику в развлечении — лепке, но потом передумал, решив, что, быть может, этим удастся отвлечь ваятеля от навязчивой идеи побега, которая, очевидно, им владела. В тот же день Бенвенуто начал лепить огромную Венеру.

Это были лишь первые шаги, но изобретательностью, терпением и трудом можно многого добиться.

Однажды в декабре выдался очень холодный день, и в камере Бенвенуто Челлини развели огонь. Тюремщик переменил простыни и вышел, забыв их на стуле. Не успел он запереть дверь, как Бенвенуто вскочил, одним прыжком очутился у самого ложа, вытащил из тюфяка две громадные охапки кукурузных листьев, которыми в Италии набивают матрацы, бросил их в огонь, запихнул вместо листьев две простыни, подошел к статуе, взял стеку и снова принялся за работу. Тюремщик сейчас же вернулся за простынями, обыскал все вокруг, спросил Бенвенуто, не попадались ли они ему на глаза, но ваятель небрежно ответил, притворяясь, будто поглощен работой, что, вероятно, заходил кто-нибудь из служителей и взял белье или сам тюремщик нечаянно его унес. Тюремщик ничего не заподозрил — ведь он вернулся тотчас же, а Бенвенуто отлично разыграл роль. Простыни не нашлись, но тюремщик предпочел умолчать о пропаже из страха, как бы его не заставили уплатить стоимость простыней или не выгнали.

Какие ужасные терзания, какую мучительную тревогу испытывает человек, когда решается его участь! Самые обыденные вещи становятся в тот час целыми событиями, могут радовать или приводить в отчаяние.

Как только тюремщик вышел, Бенвенуто бросился на колени и возблагодарил Господа Бога за ниспосланную ему помощь. Он мог спокойно оставить в матрасе свернутые простыни: кровать была постлана — значит, тюремщик к ней не подойдет до утра.

Когда стемнело, он разорвал простыни — к счастью, новые, из грубой ткани — на полосы в три-четыре пальца шириной и свил из них крепкие веревки. Затем он вскрыл глиняное чрево статуи, выпотрошил его и запрятал туда свое сокровище, наложил на разрез глину и тщательно заделал его пальцем и лопаткой: самый внимательный зритель не заметил бы, что бедной Венере произвели операцию. На следующий день, как всегда, неожиданно, в камеру вошел кастелян, но узник, как обычно, спокойно работал. Каждое утро чудак кастелян, которому Бенвенуто пригрозил ночным побегом, дрожал от страха, боясь, что камера окажется пустой. И надо сказать ему в похвалу: каждое утро видя Бенвенуто Челлини, он не скрывал своей радости.

— Должен признаться, Бенвенуто, из-за вас у меня нет покоя, — сказал чудак кастелян. — Однако я начинаю думать, что вы угрожали мне побегом просто так.

— Я не угрожал и не угрожаю, господин Джоржо, — ответил Бенвенуто, — я предупреждаю.

— Что ж, вы все еще надеетесь улететь?

— По счастью, это не пустая надежда, а, черт побери, уверенность!

— Что за дьявольщина! Каким же образом вы все это устроите, а? — воскликнул несчастный кастелян, которого выводила из себя не то наигранная, не то искренняя уверенность Бенвенуто в том, что ему удастся улететь из тюрьмы.

— А это моя тайна, сударь. Но предупреждаю: крылья у меня растут.

Кастелян невольно взглянул на спину своего пленника.

— Так-то, мессир кастелян! — молвил Бенвенуто продолжая лепить статую — как видно, он задумал создать соперницу Венеры Калипига. — У нас с вами поединок, мы бросили друг другу вызов. В вашем распоряжении высокие башни, крепкие двери, надежные засовы, зоркие тюремщики; у меня же — голова да вот эти руки. И я вас предупреждаю: вы будете побеждены, так и знайте. Да, вот еще что… Вы предусмотрительны, приняли все меры предосторожности, поэтому, когда я отсюда улечу, пусть вам будет утешением, что вы ничуть не виноваты, уважаемый Джоржо, что вам не в чем упрекать себя и что вы сделали все, уважаемый Джоржо, чтобы сгноить меня тут… Кстати, как вам нравится моя статуя? Я ведь знаю, что вы любите искусство.

Самоуверенность узника раздражала кастеляна, человека недалекого. Его неотступно преследовала мысль о побеге Бенвенуто. Она повергала его в уныние, лишила аппетита: он то и дело вздрагивал, как если бы его внезапно разбудили.

Однажды ночью Бенвенуто услышал шум на плоской крыше, затем шум раздался в коридоре; он приближался и приближался и затих возле самой камеры. Вдруг дверь распахнулась, и узник увидел г-на Джоржо в халате и ночном колпаке, а за ним — четырех смотрителей и восьмерых стражников. Кастелян подбежал к постели Бенвенуто. Он был сам не свой. Бенвенуто приподнялся, сел на кровати и расхохотался ему прямо в лицо. Не обращая внимания на его смех, кастелян вздохнул, как вздыхает пловец, вынырнувший из воды.

— Ах, слава Богу, — воскликнул он, — мой мучитель еще здесь! Вот уж правду говорят: сны — это враки!

— Что у вас стряслось? — спросил Бенвенуто. — Какой счастливой случайности я обязан видеть вас в такое позднее время, уважаемый Джоржо?

— Господи Иисусе! Все благополучно, и на этот раз я опять отделался испугом. Знаете ли, мне приснилось, что у вас выросли эти проклятущие крылья, притом огромные, и будто вы преспокойно парите над замком Сент-Анж да приговариваете: «Прощайте, любезный кастелян, прощайте! Не хотелось мне улетать, не попрощавшись с вами, ну, а теперь я исчезаю. И как же я рад, что никогда больше вас не увижу!»

— Неужели? Я так и сказал, уважаемый Джоржо?

— Так и сказали, слово в слово… Ох, Бенвенуто, на беду мне вас сюда прислали!

— Неужели вы считаете, что я так дурно воспитан? Хорошо, что это только сон, иначе я бы вам не простил.

— По счастью, ничего подобного не случилось. Я держу вас тут под замком, милейший, и, хотя, должен сознаться, ваше общество мне не очень-то нравится, я все же надеюсь продержать вас еще долго.

— Вряд ли вам это удастся! — отвечал Бенвенуто с самоуверенной усмешкой, выводившей из себя начальника крепости.

Кастелян вышел, посылая Бенвенуто ко всем чертям, а наутро велел тюремщикам каждые два часа и днем и ночью осматривать его камеру. Так продолжалось целый месяц; но поскольку не было причин считать, будто Бенвенуто готовится к побегу, то к концу месяца надзор за ним ослабили.

А меж тем именно весь этот месяц Бенвенуто провел в нечеловеческих трудах.

Как мы уже упомянули, Бенвенуто стал тщательно изучать камеру с той минуты, как вошел в нее, и с той самой минуты все его внимание сосредоточилось на одном: каким способом бежать. Окно было зарешечено, а прутья решетки так прочно пригнаны, что вынуть их или расшатать лопаточкой для лепки было невозможно — а ничего железного, кроме лопатки, у него не было. Дымоход был очень узок вверху, и узнику пришлось бы превратиться в змею, наподобие феи Мелюзинды, чтобы в него проскользнуть. Оставалась лишь дверь. Да, дверь! Дубовая дверь в два дюйма толщиной была заперта на два замка, задвинута на четыре засова, обшита изнутри железными листами, крепко-накрепко прибитыми вверху и внизу.

Через эту дверь лежал путь на волю.

Бенвенуто заметил, что в нескольких шагах от нее, в коридоре, есть лестница — по ней проходил часовой, когда на крыше менялся караул. Каждые два часа Бенвенуто слышал шум шагов: это по лестнице поднимался дозорный, а немного погодя другой дозорный спускался; потом через два часа снова раздавался шум шагов, и снова ровно два часа стояла непробудная тишина.

Вот всего-навсего в чем заключалась задача: надо было очутиться по ту сторону дубовой двери в два пальца толщиной, запертой на два замка, задвинутой четырьмя засовами и, кроме того, обшитой изнутри, как мы уже сказали, железными листами, крепко прибитыми вверху и внизу.

Итак, за этот месяц Бенвенуто вытащил при помощи стеки все гвозди, оставив лишь четыре верхних и четыре нижних; затем, чтобы никто ничего не приметил, он заменил их гвоздями из глины и покрыл головки железной оскоблиной, да так, что самый опытный глаз не отличил бы настоящих гвоздей от поддельных. Вверху и внизу двери было шестьдесят гвоздей, с каждым гвоздем приходилось возиться час, а то и два. Легко себе представить, каких трудов стоило узнику осуществить свой замысел.

По вечерам, когда все укладывались спать и слышались лишь шаги часового над головой, узник разжигал в очаге жаркий огонь и подсыпал груду горящих углей к железным листам, прибитым к низу двери. Железо раскалялось докрасна, постепенно превращая в уголь дерево, к которому было пришито; с противоположной же стороны было незаметно, что дверь обуглилась.

Как мы уже сказали, Бенвенуто был поглощен работой весь месяц. И вот к концу месяца он все закончил и ждал лишь ночи, благоприятной для побега. Однако пришлось пропустить еще несколько дней, ибо, когда он завершил работу, наступило полнолуние.

Бенвенуто вытащил все гвозди, и делать ему было нечего, но он продолжал раскалять железные листы на двери и изводить кастеляна.

Однажды кастелян вошел к нему с необыкновенно озабоченным видом.

— Милейший узник, — начал достопочтенный г-н Джоржо, находившийся во власти своей навязчивой идеи, — ну-ка, отвечайте откровенно: вы что же, все еще надеетесь улететь?

— Как никогда, милейший хозяин, — отвечал Бенвенуто.

— Послушайте, — продолжал кастелян, — можете болтать все, что вам угодно, но ведь, откровенно говоря, это невозможно.

— Невозможно для вас, господин Джоржо, для вас невозможно! — подхватил ваятель. — Но вы же прекрасно знаете — для меня этого слова не существует. Я привык делать то, что для простых смертных невозможно, и, знаете ли, даже с успехом, милейший хозяин! Не состязался ли я забавы ради с природой, создавая из золота, изумрудов и алмазов цветы прекраснее всех цветов, покрытых жемчужными каплями росы? Или вы думаете, что тот, кто создает цветы, не может создать крылья?

— Господи помилуй, — возопил кастелян, — да из-за вашей неслыханной самоуверенности я скоро голову потеряю! Скажите, какую же форму вы придадите крыльям? Ведь они должны поддерживать вас в воздухе… Хоть мне сдается, что это все-таки невозможно.

— Разумеется, я и сам много размышлял над этим, ибо от формы крыльев зависит мое благополучие.

— Ну и что же?

— А вот что: если понаблюдаешь за существами, наделенными крыльями, то увидишь, что успешно воссоздать крылья, данные им Богом, можно лишь взяв за образец нетопыря.

— Но помилуйте, Бенвенуто! — возразил кастелян. — Положим, способ найден и вы крылья изготовили. Неужели у вас хватит мужества ими воспользоваться?

— Снабдите меня всем нужным для их изготовления, милейший кастелян, и я вместо ответа полечу.

— А что вам нужно?

— Ах, Боже мой, нужны сущие пустяки: маленькая кузница, наковальня, напильники, клещи и щипцы для изготовления пружин да локтей двадцать клеенки для перепончатых крыльев.

— Вот и хорошо, — произнес мессир Джоржо. — Ну, прямо гора с плеч: хоть вы и умны, а здесь вам ничего такого не удастся раздобыть.

— А у меня уже все есть, — ответил Бенвенуто.

Кастелян подскочил на стуле, но тотчас же сообразил, что сделать крылья в тюрьме человек не в силах. И все же эта нелепая мысль не давала покоя его помраченному рассудку. В каждой птице, пролетающей перед окном, он видел Бенвенуто Челлини — так велико бывает влияние гениального ума на заурядный умишко.

В тот же день г-н Джоржо послал за самым искусным мастером в Риме и приказал ему сделать крылья по форме крыльев нетопыря.

Остолбенев от изумления, мастер молча смотрел на кастеляна, не без основания полагая, что тот сошел с ума.

Но г-н Джоржо настаивал. А ведь г-н Джоржо был богат, и если г-н Джоржо делал глупости, то они были ему по средствам. Поэтому мастер взялся за порученное дело и через неделю принес пару великолепных крыльев, которые прилаживались к телу с помощью железного корсета, приводились в движение чрезвычайно замысловатыми пружинами и действовали самым надежным образом.

Мессир Джоржо уплатил за аппарат условленную цену, измерил крылья, поднялся к Бенвенуто Челлини и, не говоря ни слова, обыскал темницу: он заглядывал под кровать, осматривал очаг, ощупывал матрац — словом, облазил все углы и закоулки.

Затем он вышел, так и не вымолвив ни слова, убежденный, что Бенвенуто, если только он не колдун, не мог спрятать в камере крылья, похожие на крылья, сделанные мастером. Было очевидно, что рассудок ретивого кастеляна все больше приходил в расстройство.

Дома г-на Джоржо ждал мастер, который пришел сказать, что к каждому крылу приделано по железному кольцу: они должны удерживать ноги летящего в горизонтальном положении.

Не успел мастер выйти, как г-н Джоржо заперся у себя в комнате, надел корсет, развернул крылья, просунув ноги в кольца и, лежа плашмя на полу, попытался взлететь. Но, несмотря на все старания, покинуть землю ему не удалось. После двух-трех попыток он снова послал за мастером.

— Сударь, — сказал ему кастелян, — я испытал ваши крылья: они никуда не годятся.

— А как вы их испытывали?

Мессир Джоржо подробнейшим образом поведал о том, как он троекратно их испытывал.

Мастер с важным видом выслушал его, а затем изрек:

— Тут нет ничего удивительного: когда вы лежите на полу, вокруг вас нет должного количества воздуха. Попробуйте-ка подняться на крышу замка Сент-Анж и оттуда броситься вниз.

— И вы думаете, что я полечу?

— Уверен, — ответил мастер.

— Но если вы так уверены, — заметил кастелян, — почему бы вам самому не испытать крылья?

— Крылья скроены сообразно весу вашего тела, а не моего, — возразил мастер. — Размах крыльев, предназначенных для меня, должен быть на полтора фута больше.

И мастер, откланявшись, вышел.

— Черт бы тебя подрал! — воскликнул мессир Джоржо.

В тот день все замечали, что мессир Джоржо весьма рассеян. Очевидно, под стать Роланду, он мысленно витал в мире грез.

Вечером, отходя ко сну, он созвал всех служителей, всех тюремщиков и всех стражников.

— Если вы узнаете, — сказал он, — что Бенвенуто Челлини собирается улететь, пусть себе летит, только оповестите меня! Даже ночью я без труда поймаю его: ведь я — настоящий нетопырь, а Бенвенуто, что бы он там ни толковал, — поддельный.

Горе-кастелян совсем спятил, но окружающие уповали, что во сне у него все пройдет, и поэтому решили подождать и лишь наутро предупредить папу. К тому же погода стояла отвратительная, дождливая и было очень темно: в такую ночь никому не хотелось выходить на улицу.

Зато Бенвенуто Челлини — конечно, из чувства противоречия — избрал для побега именно эту ночь. Поэтому, как только пробило десять часов и сменился дозорный, он преклонил колена и, благоговейно помолившись, принялся за работу.

Прежде всего надо было вытащить четыре оставшихся гвоздя, которые придерживали железные листы. Последний гвоздь поддался, когда уже пробило полночь. Бенвенуто услышал шаги дозорных, поднимавшихся на плоскую крышу; он застыл и, затаив дыхание, приник к двери; дозорные сменились, сошли вниз, шум шагов затих, и все погрузилось в тишину.

Начался ливень, и у Бенвенуто сердце запрыгало от радости, когда он услышал, как в окно барабанит дождь.

Тут он попробовал отодрать железные, ничем уже не сдерживаемые листы; они поддались, и Бенвенуто прислонил их рядком к стене. Затем он лег плашмя и принялся долбить низ двери стекой, которую подточил наподобие кинжала и насадил на деревянную рукоятку. Обугленные дубовые доски поддались. Бенвенуто в мгновение ока пробил в двери лазейку, такую широкую, что можно было проползти.

Он вскрыл чрево статуи, вынул самодельную веревку, опоясался ею, вооружился стекой, которую, как мы уже говорили, превратил в кинжал, опустился на колени и снова стал молиться.

Окончив молитву, он просунул в лазейку голову, затем плечи и выбрался в коридор.

Бенвенуто вскочил, но у него так дрожали ноги, что ему пришлось опереться о стену, иначе бы он упал. Сердце у него колотилось, словно было готово вот-вот выпрыгнуть из груди, лицо пылало, капли пота выступили на лбу. Он судорожно сжимал рукоятку самодельного кинжала, будто кто-то собирался его отнять.

Вокруг царила тишина, не слышно было ни шороха. Бенвенуто, быстро овладев собой, стал ощупью пробираться, держась стены, по коридору, пока не почувствовал, что стена кончилась. Он шагнул вперед и коснулся ногой первой ступени приставной лестницы, ведущей на крышу.

Он стал подниматься, вздрагивая от скрипа деревянных ступеней, но вот до него донеслось дуновение ветра, вот дождь стал стегать его по лицу: голова его очутилась над крышей… Беглец больше четверти часа пробыл в кромешной тьме. И только сейчас он понял, чего ему должно бояться и на что можно надеяться.

Чаша весов качнулась в сторону надежды.

Часовой спрятался в будке, спасаясь от дождя. Дело в том, что часовые, сменявшиеся каждые два часа на крыше замка Сент-Анж, надзирали не за крышей, а за крепостным рвом и окрестностями, поэтому будка глухой стеной была обращена к лестнице, по которой поднялся Бенвенуто Челлини.

Бенвенуто бесшумно подполз на четвереньках к краю крыши, держась как можно дальше от сторожевой будки. Тут он привязал веревку, свитую из простыней, к кирпичу, выступавшему из старинной стены дюймов на шесть, и в третий раз преклонил колена, шепотом творя молитву:

— Господи, Господи! Помоги мне теперь, ибо я сделал все, что мог.

Окончив молитву, он ухватился за веревку и стал скользить вниз, то и дело ударяясь коленями и лбом о стену, но не обращая внимания на ссадины. Наконец Бенвенуто добрался до земли.

Когда он нащупал ногами твердую почву, неописуемая радость и гордость наполнили его сердце. Он смерил взглядом высокую стену, с которой спустился, и у него невольно вырвалось: «Вот я и на свободе!».

Но радовался Бенвенуто недолго.

Он обернулся, и у него подкосились ноги: перед ним высилась недавно построенная крепостная стена, о которой он не знал. Бенвенуто понял, что погиб. В отчаянии упав на землю, он натолкнулся на какой-то предмет — это было длинное бревно. Бенвенуто даже вскрикнул от изумления и радости: он понял, что спасен.

О, просто непостижимо, сколько раз за одно мгновение человек переходит от отчаяния к радости!

Бенвенуто схватился за бревно — так потерпевший крушение хватается за обломок мачты, который поможет ему удержаться в воде. Два человека с трудом подняли бы бревно; Бенвенуто же в одиночку подтащил его и приставил к стене.

Цепляясь за бревно руками и ногами, беглец вскарабкался на самый верх стены, но тут силы ему изменили: о том, чтобы втащить бревно и перебросить его на другую сторону, не могло быть и речи. У Бенвенуто закружилась голова, все вокруг завертелось; он закрыл глаза, и ему почудилось, что вокруг него море огня.

Вдруг он вспомнил о веревке, свитой из простыней, с помощью которой он спустился с крыши. Челлини соскользнул по бревну вниз и подбежал к тому месту, где она висела; но там, наверху, веревка так крепко была привязана к кирпичу, что он никак не мог ее отцепить.

Бенвенуто в отчаянии повис на веревке, надеясь ее оторвать. К счастью, один из четырех узлов, связывающих полосы, развязался, и Бенвенуто упал навзничь, держа в руках обрывок веревки футов двенадцать длиной.

Это ему и было нужно. Вскочив, он вскарабкался по бревну, уселся верхом на стену и привязал веревку к поперечной балке. Он спустился до конца веревки, но тщетно пытался нащупать ногами почву. Взглянув вниз, он увидел, что земля в каких-нибудь шести футах от него; он выпустил веревку и спрыгнул к подножию стены.

Некоторое время Бенвенуто не мог подняться. Он изнемогал, кожа на руках и ногах была содрана; ссадины, покрывавшие тело, кровоточили…

Но вот пробило пять часов, и беглец заметил, что звезды стали меркнуть. Не успел он встать, как вдруг увидел часового, который давно за ним наблюдал. Бенвенуто понял, что все пропало и, если не убьет он, то будет убит сам. Он выхватил из-за пояса самодельный кинжал и с решительным видом пошел прямо на часового. Увидев, что перед ним человек, доведенный до отчаяния, готовый драться не на жизнь, а на смерть, стражник вдруг повернулся к нему спиной, будто и не заметив его. Беглец все понял без слов. Он бросился к последней крепостной стене. Она была футов двенадцати-пятнадцати высотой, ее окружал ров. Но смельчак, подобный Бенвенуто Челлини, которому к тому же нечего было терять, не отступит перед таким препятствием, даже если часть самодельной веревки осталась на кирпичном выступе, часть — на бревне и спуститься было не на чем; но время не ждало, и он, мысленно воззвав к Богу, спрыгнул вниз.

На этот раз Бенвенуто потерял сознание и очнулся только тогда, когда подул свежий предрассветный ветерок. Еще с минуту Бенвенуто лежал словно оглушенный, потом провел рукой по лбу и все вспомнил.

Он почувствовал нестерпимую боль и увидел кровь — она струилась, словно пот, по его лицу и капала на камни, на которых он лежал. Он понял, что ранен в лоб, и попытался нащупать раны. Они оказались легкими: просто ссадины, не задевшие черепа. Бенвенуто попытался встать, но тут же упал: оказалось, что сломана правая нога дюйма на три выше лодыжки. Нога до того онемела, что сначала он не почувствовал боли. Бенвенуто снял рубашку, разорвал ее на узкие полоски, туго забинтовал ногу, захватив бинтом ступню, чтобы повязка лучше держалась на переломе. Затем на четвереньках он пополз к одним из ворот, ведущим в Рим, — они находились шагах в пятистах.

Когда после мучительного получасового пути он добрался до ворот, оказалось, что они закрыты. Но Бенвенуто увидел под ними большой камень. Он сдвинул камень, который легко поддался, и пролез в образовавшееся отверстие.

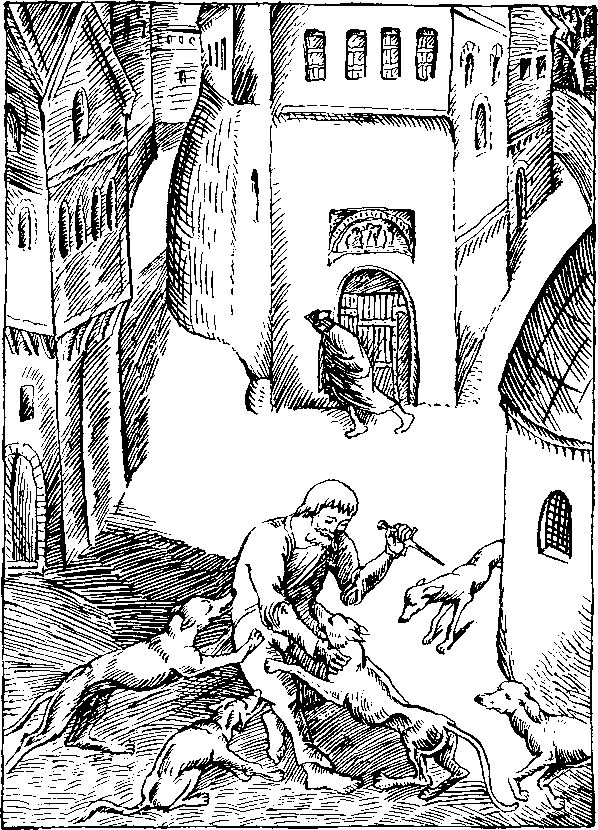

Бенвенуто прополз еще метров тридцать, как вдруг на него набросилась свора голодных бродячих собак, почуявших запах крови. Самодельный кинжал Бенвенуто вонзился в бок самого большого остервенелого пса, и свора тотчас же накинулась на убитую собаку.

Кое-как добравшись до Транспонтанской церкви, Бенвенуто увидел там водоноса, который только что навьючил на осла наполненные кувшины.

Бенвенуто подозвал водоноса:

— Послушай-ка, я был в гостях у своей милой, да случилось так, что вошел-то я к ней через дверь, а вышел через окно: спрыгнул со второго этажа и сломал ногу. Отнесешь меня на паперть храма Святого Петра — дам тебе золотой.

Водонос взвалил раненого на спину, отнес в указанное место и, получив обещанное вознаграждение, ушел, даже не обернувшись.

Бенвенуто, превозмогая боль, на четвереньках дополз до дома сеньора Монлюка, французского посла, жившего в нескольких шагах от храма. Сеньор Монлюк помог ему и проявил такое усердие, что через месяц Бенвенуто поправился, через два — получил помилование, а через четыре — уехал во Францию с Асканио и Паголо.

А неудачник кастелян окончательно помешался: ему все представлялось, что он нетопырь, и он без конца пытался взлететь.

IV

СКОЦЦОНЕ

Когда Бенвенуто Челлини приехал во Францию, Франциск I пребывал во дворце Фонтенбло в окружении своего двора. Бенвенуто остановился в Фонтенбло и попросил, чтобы о его приезде уведомили кардинала Феррарского. Кардинал, зная, что король с нетерпением ждет Бенвенуто, тотчас же сообщил о новости его величеству. В тот же день король принял Бенвенуто и заговорил с ним на том сочном и богатом языке, которым так хорошо владел Челлини:

— Бенвенуто, оправьтесь от невзгод и усталости, несколько дней посвятите веселью, отдыхайте, развлекайтесь. А мы тем временем подумаем, что бы такое вам заказать.

И Франциск I приказал упреждать все желания скульптора, поселившегося в замке.

Таким образом, Бенвенуто сразу же очутился в центре французской цивилизации, которая в ту эпоху еще отставала от итальянской, но уже готовилась превзойти ее. Ваятель присматривался к окружающей обстановке, и ему казалось, что он не покидал столицу Тосканы, ибо его окружали произведения искусства, знакомые ему еще по Флоренции; здесь тоже Приматиччо сменил Леонардо да Винчи и маэстро Россо.

Итак, Бенвенуто должен был стать преемником этих знаменитостей и обратить взоры самого изысканного двора в Европе на искусство ваяния, в котором он достиг такого же мастерства, какого достигли эти три великих художника в искусстве живописи. Поэтому Бенвенуто решил не ждать обещанного заказа короля, а задумал создать на собственные средства то, что подскажет ему вдохновение. Челлини сразу подметил, как мила королю резиденция, где они встретились, и решил в угоду ему создать статую и назвать ее «Нимфа Фонтенбло».

Это действительно должно было быть произведение искусства — статуя, увенчанная колосьями, дубовыми листьями и виноградными лозами, ибо Фонтенбло лежит у долины, затенен лесами и окружен виноградниками. Нимфа, о которой грезил Бенвенуто, должна была воплощать Цереру, Диану и Эригону — трех дивных богинь, слитых воедино. Ваятелю хотелось в едином образе сохранить отличительные черты каждой, а на пьедестале статуи изобразить атрибуты всех трех богинь. Те, кто видел восхитительные фигурки, украшающие пьедестал его Персея, знают, с каким искусством мастер-флорентиец ваял дивные скульптурные детали.

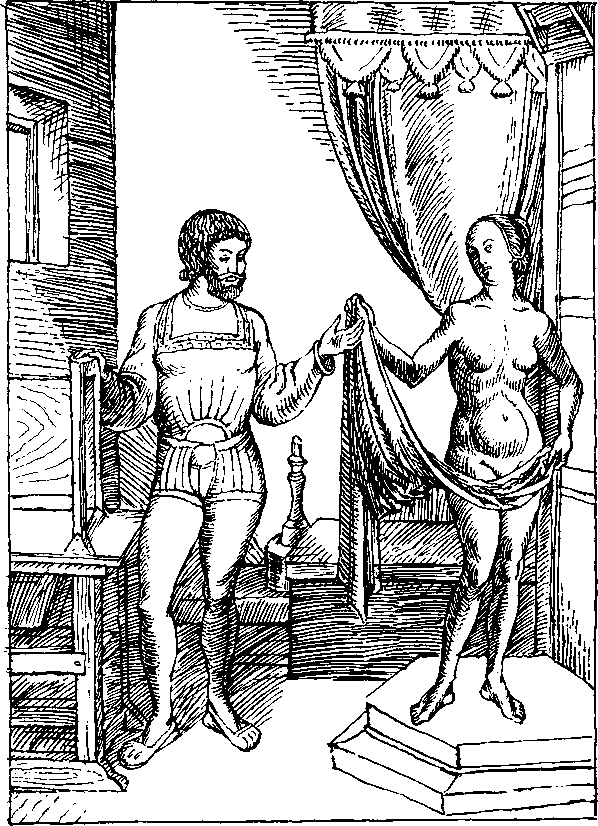

Скульптор обладал непогрешимым чувством прекрасного, но для воплощения идеала ему нужна была натурщица.

Но где найдешь женщину, в которой бы сочетались прекрасные черты трех богинь!

Конечно, если бы, как в античные времена, во времена Фидия и Апеллеса, прославленные красавицы, эти властительницы формы, захотели прийти к ваятелю, Бенвенуто без труда нашел бы среди знатных дам ту, что искал. В ту пору при дворе в расцвете красоты блистали поистине богини Олимпа: Екатерина Медичи, которой шел лишь двадцать второй год; Маргарита Валуа, королева Наваррская, прозванная Четвертой грацией и Десятой музой, и, наконец, герцогиня д’Этамп, которой в нашем повествовании отведена немаловажная роль. Она слыла самой красивой из ученых женщин и самой ученой из красавиц. Итак, прекрасных женщин для художника здесь было более чем достаточно; но мы уже сказали, что времена Фидия и Апеллеса давным-давно миновали.

Надо было искать модель в ином месте. Поэтому Бенвенуто очень обрадовался, узнав, что двор собирается в Париж. По словам самого Бенвенуто, двор в те времена путешествовал со скоростью погребальной процессии: впереди скакали двенадцать — пятнадцать тысяч всадников, останавливаясь на привал в любой деревушке, где едва насчитывалось две-три хижины, теряли каждый вечер часа четыре, чтобы свернуть лагерь, и, хотя королевскую резиденцию отделяло от столицы всего шестнадцать лье, из Фонтенбло до Парижа добирались пять дней.

Раз двадцать за время перехода Бенвенуто Челлини испытывал искушение поскакать вперед, но всякий раз его удерживал кардинал Феррарский, говоря, что если король ни разу за целый день не увидит ваятеля, то, без сомнения, спросит, что с ним случилось, и, узнав, что он уехал, не испросив разрешения, сочтет это за непочтительность к его королевской особе.

Итак, Бенвенуто с трудом преодолевал нетерпение и во время долгих стоянок старался убить время, делая наброски «Нимфы Фонтенбло».

Наконец приехали в Париж. Прежде всего Бенвенуто навестил Приматиччо, которому было поручено продолжать в Фонтенбло труды Леонардо да Винчи и Россо. Приматиччо уже давно жил в Париже и, вероятно, мог дать хороший совет, где найти натурщицу.

Кстати, два слова о Приматиччо.

Синьор Франческо Приматиччо, которого в те времена называли де Болоньей, по месту его рождения, а мы называем просто — Приматиччо, ученик Джулио Романо, шесть лет обучавшийся под его руководством, уже восемь лет жил во Франции, куда его пригласил Франциск I по совету маркиза Мантуанского, величайшего вербовщика художников.