VIII

СЕМЬ ГРЕХОВ МАГДАЛИНЫ

Король бросил взгляд на лошадей и, увидев, какие они сильные и горячие, не пожелал рисковать ездой в одиночку, поэтому, как мы видели, поддержав Эрнотона, он знаком пригласил герцога сесть вместе с собой.

Луаньяк и Сент-Малин заняли место по обе стороны кареты, и только один форейтор ехал впереди.

Герцог поместился один на переднем сиденье массивного сооружения, а король со всеми своими собаками уселся на подушках в глубине кареты.

Среди всех псов один был его любимцем: тот самый, которого мы видели у него на руках в ложе ратуши; он сладко дремал на особой подушке.

Справа от короля стоял стол, ножки которого были вделаны в пол кареты, на столе лежали раскрашенные картинки, которые его величество необыкновенно ловко вырезывал, несмотря на тряску.

Это были главным образом картинки религиозного содержания. И, как это обычно бывало в ту эпоху, к образам христианским примешивались языческие, поэтому в религиозных картинках короля была довольно хорошо представлена мифология.

В данный момент Генрих, методический во всем, сделав выбор между рисунками, стал вырезывать картинки из жизни кающейся Магдалины.

Сюжет и сам по себе был живописен, а воображение художника его еще приукрасило; Магдалина была изображена молодой, красивой, окруженной поклонниками; роскошное купанье, балы и наслаждения всех видов нашли свое отражение в этой серии рисунков.

У художника-гравера явилась остроумная идея, как это случилось позже с Калло по поводу “Искушения святого Антония”, прикрыть капризы своего резца законным покровом церковного авторитета; так, под каждым рисунком, изображавшим один из семи смертных грехов, стояли подписи:

“Магдалина впадает в грех гнева”.

“Магдалина впадает в грех чревоугодия”.

“Магдалина впадает в грех гордыни”.

“Магдалина впадает в грех сладострастия”.

И так дальше, вплоть до седьмого и последнего смертного греха.

Картинка, которую король вырезал, когда они проезжали через Сент-Антуанские ворота, изображала Магдалину, впадающую в грех гнева.

Прекрасная грешница, полулежа на подушках, без всяких покровов, кроме своих роскошных золотых волос, которыми она впоследствии оботрет облить г благовониями ноги Христа, только что велела бросить раба, разбившего драгоценную вазу, в изображенный справа садок, полный миног, высовывавших из воды свои жадные змеевидные головы, в то время как слева служанку, еще менее одетую, чем она сама, так как волосы у нее были забраны наверх, по приказанию Магдалины хлестали за то, что, причесывая свою госпожу, она вырвала несколько золотых волосков, обилие которых должно было бы сделать грешницу более снисходительной к подобным проступкам.

В глубине картины были изображены собаки, которых били за то, что они безнаказанно пропустили идущих за милостыней нищих, и петухи, которых резали за то, что они слишком рано и слишком звонко пели.

Доехав до Фобенского креста, король вырезал все фигурки этой картинки и уже готовился приступить к другой, под названием “Магдалина впадает в грех чревоугодия”.

Эта картинка изображала прекрасную грешницу лежащей на пурпурно-золотом ложе, на каких древние возлежали за столом; все самые изысканные блюда — мясные, рыбные, фруктовые, известные римским гастрономам, от сонь в меду до краснобородок в фалернском вине — украшали стол. На земле собаки дрались из-за фазана, в то время как воздух кишел птицами, уносившими с этого благодатного стола фиги, землянику и вишни; птицы иногда роняли их стаям мышей, которые подняв носы, ожидали этой манны, падавшей с неба.

Магдалина держала в руке наполненную золотистым, как топаз, вином странной формы чашу, подобную тем, что описаны Петронием в его “Пиршестве Тримальхиона”.

Совершенно поглощенный этим важным делом, король только поднял глаза, проезжая мимо аббатства св. Иакова, где колокола вовсю трезвонили к вечерне.

Но двери и окна вышеуказанного монастыря были закрыты, и если бы не трезвон колокола, доносящийся изнутри, его можно было бы счесть необитаемым.

Окинув аббатство беглым взглядом, король с еще большим пылом принялся вырезывать картинки.

Но через сто шагов внимательный наблюдатель заметил бы, что он бросил уже гораздо более любопытный взгляд на красивый дом, стоявший слева от дороги, в очаровательном саду, который был огорожен железной решеткой с золочеными копьями, выходившей на большую дорогу. Эта усадьба называлась Бель-Эба.

В отличие от монастыря св. Иакова, в Бель-Эба все окна были открыты, и только на одном из них были спущены жалюзи.

Когда король проезжал, жалюзи еле приметно дрогнули.

Король обменялся с д’Эперноном взглядом и улыбкой, а затем пошел в атаку на следующий смертный грех.

На этот раз это был грех сладострастия.

Художник изобразил его в таких ужасающих красках, он столь мужественно и непреклонно заклеймил этот грех, что мы решимся упомянуть только одну черту, и то далеко не самую главную.

Ангел-хранитель Магдалины испуганно улетал на небо, закрыв глаза обеими руками.

Эта картинка до того поглотила внимание короля массой тончайших деталей, что он продолжал ехать, не замечая тщеславия, расцветавшего у левой дверцы его кареты. И можно пожалеть, что он его не замечал, ибо Сент-Малин, гарцевавший на своем коне, преисполнен был радости и гордости.

Он, младший сын гасконской дворянской семьи, едет так близко от его величества, христианнейшего короля, что может слышать, как тот говорит своему псу:

— Тубо, мастер Лов, вы мне надоедаете.

Или господину герцогу д’Эпернону, генерал-полковнику инфантерии королевства:

— Похоже, герцог, эти лошади свернут мне шею.

Но все же время от времени, чтобы несколько смирить свою гордость, Сент-Малин смотрел на Луаньяка, ехавшего у другой дверцы; привычка к почестям сделала того равнодушным к ним, и тогда, находя, что этот дворянин со спокойным лицом и по-военному скромной выправкой выглядит благороднее, чем мог выглядеть он сам со всей своей капитанской важностью, Сент-Малин пытался сдерживаться, но почти тотчас же им снова овладевали мысли, от которых опять расцветало его дикое тщеславие.

“Все меня видят, все на меня смотрят, — думал он, — и спрашивают себя: кто этот счастливый дворянин, сопровождающий короля?”

Медлительность езды, отнюдь не оправдывавшая опасений короля, делала радость Сент-Малина еще более длительной, так как лошади, подаренные королевой Елизаветой, в тяжелой сбруе, расшитой серебром и позументом, в постромках, напоминавших те, с помощью которых влекли ковчег Давида, не слишком быстро продвигались 6 направлении Венсена.

Но когда он чересчур загордился, нечто похожее на предупреждение свыше умерило его радость, нечто особенно печальное для него: он услышал, как король произнес имя Эрнотона.

Два или три раза в течение двух-трех минут король назвал это имя. Стоило посмотреть, как Сент-Малин наклонялся каждый раз, чтобы на лету перехватить эти столь занимавшие его загадочные речи.

Но, как все подлинно интересные вещи, они постоянно заглушались каким-нибудь происшествием или шумом.

То король издавал возглас огорчения, когда слишком резкое движение ножниц портило картинку, то с величайшей нежностью убеждал замолчать мастера Лова, который тявкал с необоснованной, но явно выраженной претензией лаять не хуже какого-нибудь здоровенного дога.

Во всяком случае, от Парижа до Венсена имя Эрнотона было произнесено не менее шести раз королем и не менее четырех — герцогом, а Сент-Малин так и не понял, по какому поводу оно повторялось десять раз.

Он воображал, — ведь каждый склонен себя обманывать, — что король только спрашивал о причинах исчезновения молодого человека, а д’Эпернон объяснял предполагаемую или реальную причину.

Наконец они прибыли в Венсен.

Королю оставалось вырезать еще три греха. Поэтому под предлогом необходимости посвятить себя этому важному занятию его величество, едва выйдя из кареты, заперся у себя в комнате.

Дул пронзительный северный ветер; Сент-Малин начал устраиваться около большого камина, где он надеялся отогреться и, отогревшись, поспать, когда Луаньяк положил ему руку на плечо.

— Сегодня вы в наряде, — сказал ему отрывистый голос, который мог принадлежать только человеку, долгое время привыкшему подчиняться pi потому научившемуся приказывать, — вы поспите в другой раз; вставайте, господин де Сент-Малин.

— Я готов бодрствовать пятнадцать суток подряд, если надо, сударь, — ответил он.

— Мне очень жаль, что у меня нет никого под рукой, — сказал Луаньяк, делая вид, что он кого-то ищет.

— Сударь, — прервал его Сент-Малин, — вам незачем обращаться к другому: если нужно, я не буду спать месяц.

— О, мы не будем столь требовательны. Успокойтесь!

— Что нужно делать, сударь?

— Сесть на лошадь и вернуться в Париж.

— Я готов: я поставил в стойло нерасседланную лошадь.

— Отлично! Вы отправитесь прямо в казарму Сорока пяти.

— Да, сударь.

— Там вы разбудите всех, но так, чтобы, кроме трех начальников, которых я вам укажу, никто не знал, куда они едут и что будут делать.

— Я в точности выполню эти указания.

— Слушайте дальше: вы оставите четырнадцать человек у Сент-Антуанских ворот, пятнадцать — на полдороге, а четырнадцать остальных приведете сюда.

— Считайте, что это сделано, господин де Луаньяк; а в котором часу надо будет выступить из Парижа?

— Как только наступит ночь.

— Верхом или пешком?

— Верхом.

— Какое оружие?

— Полное вооружение: кинжал, шпага, пистолеты.

— В кирасах?

— В кирасах.

— Какие еще указания?

— Вот три письма: одно для господина де Шалабра, второе для господина де Бирана, третье для вас; господин де Шалабр будет командовать первым отрядом, господин де Биран — вторым, вы — третьим.

— Слушаю, сударь!

— Письма разрешается распечатать только на месте, когда пробьет шесть. Господин де Шалабр откроет свое у Сент-Антуанских ворот, господин де Биран — около Фобенского креста, вы — у ворот сторожевой башни.

— Надо ехать быстро?

— Во весь опор, но так, чтобы вы не вызвали подозрений и не обращали на себя внимания. Из Парижа выезжайте через разные ворота: господин де Шалабр — через ворота Бурдель; господин де Биран — через ворота Тампля, а так как вам ехать дальше всего, то вы поедете по прямой дороге, то есть через Сент-Антуанские ворота.

— Слушаю, сударь.

— Дополнительные указания находятся в письмах. Отправляйтесь.

Сент-Малин поклонился и сделал шаг к выходу.

— Кстати, — сказал Луаньяк, — отсюда до Фобенского креста скачите во весь опор; но оттуда до заставы поезжайте шагом. До наступления ночи еще два часа, у вас больше времени, чем нужно.

— Прекрасно.

— Вы хорошо поняли? Может быть, повторить?

— Не трудитесь, сударь.

— Добрый путь, господин де Сент-Малин.

И Луаньяк, звеня шпорами, ушел в свои комнаты.

— Четырнадцать — в первом отряде, пятнадцать — во втором и пятнадцать — в третьем. Ясно, что на Эрнотона не рассчитывают и он не состоит в числе Сорока пяти.

Сент-Малин, раздувшийся от гордости, выполнил свое поручение, как человек значительный, но дисциплинированный.

Через полчаса после отъезда из Венсена, в точности следуя указаниям Луаньяка, он проезжал заставу. Еще через четверть часа он уже был в казарме Сорока пяти.

Большая часть этих господ вдыхала в своих комнатах аромат ужина, уже дымившегося в кухнях их хозяев.

Так, благородная Лардиль де Шавантрад приготовила блюдо из барашка с морковью по-гасконски, с большим количеством пряностей, очень вкусное блюдо, к которому, в свою очередь, приложил некоторые старания Милитор — то есть он несколько раз потыкал железной вилкой, чтобы удостовериться, насколько разварились мясо и овощи.

Также и Пертинакс де Монкрабо с помощью того странного слуги, которому он не говорил “ты”, но который сам называл его на “ты”, — Пертинакс де Монкрабо проявлял свои кулинарные таланты, стараясь для целой компании сотрапезников. Общий котел, организованный этим ловким администратором, объединял восемь участников, дававших по шесть су за каждую трапезу.

Никто никогда не наблюдал, чтобы г-н де Шалабр что-нибудь ел. Можно было подумать, что он мифологическое существо, по самой природе своей свободное от каких-либо жизненных потребностей. Единственное, что заставляло сомневаться в его божественном происхождении — это его худоба. Он смотрел на завтраки, обеды и ужины своих товарищей, как самолюбивый кот, который не хочет просить, но в то же время хочет есть и, чтобы успокоить голод, облизывает себе усы. Однако справедливость требует сказать, что, если его угощали, а это случалось редко, он отказывался, утверждая, что у него еще во рту последний кусок, и никак не меньше, чем кусок куропатки, фазана, красного рябчика, жаворонка, паштета из тетерева и самой дорогой рыбы.

Все блюда щедро и умело орошали вином Испании и Архипелага лучших марок — вроде малаги, кипрского и сиракузского. Легко видеть, что вся эта компания тратила деньги его величества Генриха III, как кому хотелось.

В конце концов, можно было судить о характере каждого по виду его личного помещения. Одни любили цветы и выращивали в черепках на окне тощие розовые кусты или желтоватую скабиозу; другие, как король, любили картинки, но не умели их так ловко вырезывать; третьи, как настоящие каноники, поселили у себя экономок или племянниц. Господин д’Эпернон потихоньку сказал Луаньяку, что так как Сорок пять живут не внутри Лувра, то он может закрыть на это глаза, и Луаньяк так и поступил.

Тем не менее, как только начинал трубить горн, весь этот мирок превращался в солдат, подчиненных железной дисциплине, тотчас же вскакивавших на коней и готовых ко всему.

Зимой ложились в восемь, летом — в десять; но спали только пятнадцать человек, другие пятнадцать дремали вполглаза, третьи пятнадцать не спали совсем.

Так как было всего половина шестого, Сент-Малин застал всех на ногах и с вовсю разыгравшимся аппетитом.

Но одним словом он опрокинул все миски.

— На коней, господа, — сказал он.

И, оставив этим приказанием всех прочих мучеников в полном недоумении, дал объяснения господам де Бирану и де Шалабру.

Одни, застегивая портупею и закрепляя кирасу, проглатывали огромные куски, запивая их большими глотками вина; другие, у которых ужин был не совсем готов, безропотно вооружались.

Только один г-н де Шалабр, затягивая портупею своей шпаги шпеньком, утверждал, что он поужинал уже час назад.

Сделали перекличку.

Только сорок четыре человека, включая Сент-Малина, ответили на нее.

— Господин Эрнотон де Карменж отсутствует, — доложил г-н де Шалабр, так как была его очередь исполнять обязанности фурьера.

Глубокая радость наполнила сердце Сент-Малина и, поднявшись, достигла губ, невольно сложившихся в подобие улыбки, что с этим мрачным и завистливым человеком случалось редко.

Действительно, в глазах Сент-Малина Эрнотон безнадежно проигрывал из-за своего необъяснимого отсутствия в момент такой важной экспедиции.

Сорок пять или, вернее, Сорок четыре уехали — каждый отряд той дорогой, которая ему была указана.

Господин де Шалабр с тринадцатью солдатами — через ворота Бурдель.

Господин де Биран с четырнадцатью — через ворота Тампль.

И наконец, Сент-Малин с четырнадцатью остальными — через Сент-Антуанские ворота.

IX

БЕЛЬ-ЭБА

Можно было бы и не упоминать лишний раз о том, что Эрнотон, которого Сент-Малин считал окончательно погибшим, продолжал следовать по пути, неожиданно указанному ему Фортуной.

Сначала он, естественно, подумал, что герцогиня Монпансье, которую ему предстояло отыскать, должна находиться во дворце Гизов, если была в этот момент в Париже.

Поэтому Эрнотон направился сначала во дворец Гизов.

Как только он постучался у главного входа, ему открыли, хотя с большими предосторожностями; когда же он попросил чести увидеть герцогиню де Монпансье, ему самым жестоким образом расхохотались в лицо.

Потом, так как он настаивал, ему сказали, что он должен знать, что ее светлость живет не в Париже, а в Суассоне. Эрнотон ждал подобного приема и потому ничуть не смутился.

— Я в отчаянии, если ее нет, — сказал он, — мне нужно было передать ее светлости известия исключительной важности от господина герцога Майенского.

— От господина герцога Майенского? — переспросил привратник. — И кто же поручил вам передать эти известия?

— Сам герцог Майенский.

— Он сам? Господин герцог? — воскликнул привратник с хорошо разыгранным удивлением. — И где же он мог дать вам такое поручение? Господина герцога так же, как госпожи герцогини, нет в Париже.

— Я это прекрасно знаю, — ответил Эрнотон, — но меня тоже могло не быть в Париже; я тоже мог встретить господина герцога где-нибудь в другом месте, например по дороге в Блуа.

— По дороге в Блуа? — повторил привратник, насторожившись.

— Да, именно на этой дороге он мог меня встретить и передать послание к госпоже де Монпансье.

Выражение легкого беспокойства появилось на лице у собеседника, который, точно боясь, что запрет будет нарушен, держал дверь приотворенной.

— И это послание?.. — спросил он.

— Оно здесь.

— У вас?

— Тут, — сказал Эрнотон, хлопнув себя по камзолу.

Верный слуга устремил на Эрнотона испытующий взгляд.

— Вы говорите, что это послание у вас?

— Да, сударь.

— И оно очень важное?

— Самой огромной важности.

— Дайте мне на него только взглянуть.

Эрнотон вытащил спрятанное на груди письмо герцога Майенского.

— Ого! Какие странные чернила! — сказал швейцар.

— Это кровь! — бесстрастно ответил Эрнотон.

Слуга побледнел, услышав эти слова, и еще больше — при мысли, что эта кровь могла быть кровью самого герцога.

В то время чернил не хватало, зато кровь проливалась в изобилии; оттого многие любовники писали своим возлюбленным, а родственники своим семьям с помощью этой, так часто лившейся жидкости.

— Сударь, — сказал торопливо слуга, — я не знаю, найдете ли вы в Париже или в окрестностях ее светлость герцогиню де Монпансье, но, во всяком случае, отправляйтесь сейчас в дом Сент-Антуанского предместья, который называется Бель-Эба, принадлежащий ее светлости; вы его узнаете, так как он первый слева по дороге в Венсен, после монастыря святого Иакова; очень может быть, вы там найдете кого-нибудь из слуг ее светлости, достаточно доверенного человека, который сообщит вам, где ее светлость находится в настоящий момент.

— Очень хорошо, — сказал Эрнотон, который понял, что в этот момент слуга не мог или не хотел сказать больше, — спасибо!

— В Сент-Антуанском предместье, — подчеркнул слуга, — все знают и каждый вам укажет Бель-Эба, хотя могут и не знать, что он принадлежит госпоже де Монпансье, так как госпожа де Монпансье купила его недавно, для того чтобы поселиться в уединении.

Эрнотон кивнул головой и отправился в Сент-Антуанское предместье.

Ему ничего не стоило найти, даже не спрашивая дороги, усадьбу Бель-Эба, соседствовавшую с монастырем св. Иакова.

Он позвонил, и ворота открылись.

— Войдите! — сказали ему.

Он въехал, и ворота за ним закрылись.

Во дворе, видимо, некоторое время ждали от него пароля; но так как он только осматривался, его спросили, что ему угодно.

— Я хочу говорить с ее светлостью, — сказал молодой человек.

— А почему вы ищете ее светлость в Бель-Эба? — спросил лакей.

— Потому что, — ответил Эрнотон, — привратник дворца Гизов послал меня сюда.

— Ее светлости уже нет ни в Бель-Эба, ни в Париже, — ответил лакей.

— Тогда, — сказал Эрнотон, — я отложу выполнение того, что мне поручил господин герцог Майенский, на более благоприятный момент.

— Поручение к ее светлости?

— Да.

— Поручение от его светлости герцога Майенского?

— Да.

Лакей на минуту задумался.

— Сударь, — сказал он, — я не беру на себя смелость вам отвечать; но здесь есть человек, стоящий выше меня, которого я должен спросить. Будьте любезны подождать.

“Вот кому хорошо служат, черт возьми! — подумал Эрнотон. — Какой порядок, повиновение, точность; конечно, это опасные люди, если они считают необходимым так оберегать себя. Нечего и говорить, что к господам де Гизам нельзя войти запросто, как в Лувр. Я даже начинаю думать, что служу не настоящему королю Франции”.

Он оглянулся: двор был пуст, но двери всех конюшен открыты, как если бы ожидали конного отряда, который должен был прибыть и занять положенные места.

Наблюдения Эрнотона были прерваны вошедшим лакеем, за ним следовал другой лакей.

— Доверьте мне вашу лошадь, сударь, и следуйте за моим товарищем, — сказал он. — Вас встретит некто, кто может гораздо лучше ответить вам, чем это мог бы сделать я.

Эрнотон последовал за лакеем, подождал несколько секунд в приемной, и вскоре тот же слуга, вышедший за распоряжениями, снова вернулся, и Эрнотона ввели в соседнюю маленькую гостиную, где сидела за вышиванием женщина, одетая без претензий, но элегантно.

Она сидела спиной к Эрнотону.

— Вот всадник, прибывший от имени господина де Майена, сударыня! — сказал лакей.

Она обернулась.

Эрнотон вскрикнул от изумления.

— Это вы, сударыня! — воскликнул он, узнавая одновременно и своего пажа, и свою незнакомку в носилках.

— Вы! — в свою очередь воскликнула дама, роняя свою работу и глядя на Эрнотона.

Потом она сделала знак лакею и сказала:

— Идите!

— Вы принадлежите к свите герцогини де Монпансье? — с изумлением спросил Эрнотон.

— Да, — ответила незнакомка, — но вы, вы, сударь, как могли вы принести сюда послание от господина де Майена?

— Тут произошел целый ряд событий, которых я не мог предугадать и которые слишком долго описывать, — чрезвычайно уклончиво сказал Эрнотон.

— О, вы скрытны, сударь, — сказала дама, улыбаясь.

— Да, сударыня, всегда, когда это необходимо.

— Но сейчас я не вижу серьезного повода для скрытности, — сказала незнакомка, — потому что, если вы действительно принесли послание от той особы, которую вы назвали…

Эрнотон сделал нетерпеливое движение.

— О! Не будем сердиться; если вы действительно принесли послание от той особы, которую вы назвали, это настолько интересно, что, памятуя о нашем знакомстве, как бы оно ни было мимолетно, вы сообщите нам, что это за послание.

Дама вложила в последние слова все кокетливое, ласковое и обольстительное очарование, которое может вложить хорошенькая женщина в свою просьбу.

— Сударыня, — ответил Эрнотон, — вы не можете меня заставить сказать то, чего я не знаю.

— И еще меньше то, чего вы не хотите сказать?

— Я не выражаю своего мнения, — продолжал Эрнотон, кланяясь.

— Поступайте, как вам угодно, относительно устных поручений, сударь.

— У меня нет устных поручений: вся моя миссия состоит в том, чтобы передать письмо ее светлости.

— Прекрасно! Где же это письмо? — сказала незнакомка, протягивая руку.

— Письмо?

— Будьте добры передать его.

— Сударыня, мне кажется, я уже имел честь сообщить вам, что это письмо адресовано герцогине де Монпансье.

— Но поскольку герцогиня отсутствует, — нетерпеливо сказала дама, — ее представляю здесь я, и вы можете, следовательно…

— Нет, не могу.

— Вы не доверяете мне, сударь?

— Должен был бы не доверять, сударыня, — сказал молодой человек, бросая взгляд, не оставлявший никаких сомнений. — Но, несмотря на таинственность вашего поведения, вы внушили мне, признаюсь, совсем не те чувства, о которых говорите.

— Правда? — воскликнула дама, чуть покраснев под пламенным взором Эрнотона.

Эрнотон поклонился.

— Будьте осторожны, господин посланец, — сказала она смеясь, — вы объясняетесь мне в любви.

— Конечно, сударыня, — заявил Эрнотон, — я не знаю, увижусь ли с вами опять, по правде сказать, но этот случай для меня слишком дорог, чтобы я мог его упустить.

— Тогда, сударь, я понимаю.

— Вы понимаете, что я вас люблю? Это действительно нетрудно понять.

— Нет, я понимаю, как вы попали сюда.

— Ах, простите, — ответил Эрнотон, — теперь уж я ничего не понимаю.

— Да, я понимаю, желая меня увидеть снова — вы нашли предлог, чтобы пробраться сюда.

— Я, сударыня? Предлог?! Вы плохо меня знаете; я не думал, что смогу вас снова увидеть, и надеялся только на случай, который уже два раза столкнул нас, но искать предлога? Мне? Никогда! Я странный человек и не во всем схожусь с мнениями других.

— О-о! Вы влюблены, как утверждаете, и все-таки не соглашаетесь любым способом увидеть ту, которую любите? Превосходно, сударь, — сказала дама с насмешливой гордостью, — ну что же, я подозревала, что вы щепетильны.

— А почему вы так думали? — спросил Эрнотон.

— В тот день, когда вы меня встретили, я сидела в носилках, вы меня узнали и все же не последовали за мной.

— Будьте осторожны, сударыня, — сказал Эрнотон, — вы признаетесь, что обращаете на меня внимание.

— А, хорошенькое признание! Разве мы с вами виделись не при обстоятельствах, которые позволяют, в особенности мне, высунуть голову из-за занавески при встрече? Так нет же, всадник умчался галопом, сначала вскрикнув так, что я даже вздрогнула у себя в носилках.

— Я был вынужден удалиться, сударыня!

— Из-за своей щепетильности?

— Нет, повинуясь долгу.

— Ну-ну, — смеясь, сказала дама, — я вижу, что вы рассудительный влюбленный, осторожный, больше всего боящийся себя скомпрометировать.

— Поскольку вы внушили мне некоторое сомнение, сударыня, — ответил Эрнотон, — можно ли этому удивляться? Разве это обычное дело, чтобы женщина одевалась мужчиной, прорывалась через заставу и шла смотреть, как будут четвертовать на Гревской площади какого-то несчастного, и при этом делала какие-то совершенно непонятные жесты, — разве я не прав?

Дама слегка побледнела, но быстро спрятала эту мгновенную бледность под улыбкой.

— Естественно ли, наконец, что эта дама, получив такое странное удовольствие, побоялась, что ее задержат, и убежала, как воровка, — она, состоящая на службе у госпожи де Монпансье, могущественной принцессы, хотя и не очень любимой при дворе?

На этот раз дама улыбнулась опять, но с еще большей иронией.

— У вас мало проницательности, сударь, несмотря на ваши претензии быть наблюдательным; потому что достаточно иметь чуточку здравого смысла, чтобы все, что вам кажется темным, тотчас же для вас объяснилось. Разве не естественно, что госпожа де Монпансье интересовалась судьбой господина Сальседа, тем, что он скажет, его признаниями, истинными или ложными, которые могли бы скомпрометировать весь лотарингский дом? А если это было естественно, то разве менее естественно, что герцогиня послала верного, близкого друга, к которому чувствовала полное доверие, присутствовать при казни и убедиться de visu, как говорят во дворце, в малейших подробностях этого дела? Ну, так этим другом, сударь, оказалась я, близкое доверенное лицо ее светлости. Теперь подумайте, могла ли я появиться на Гревской площади в женской одежде? Наконец, теперь, когда вы знаете мое положение в доме герцогини, разве вы считаете, что я могла остаться равнодушной к страданиям этого мученика и к его попыткам сделать признание?

— Вы совершенно правы, сударыня, — сказал Эрнотон, кланяясь, — и теперь я клянусь, что восхищаюсь вашим умом и вашей логикой столько же, сколько восхищался только что вашей красотой.

— Благодарю вас. Значит, теперь, когда мы познакомились друг с другом и полностью объяснились, вы можете дать мне письмо, если оно существует и не является просто предлогом.

— Это невозможно!

Незнакомка с усилием подавила раздражение.

— Невозможно? — повторила она.

— Да, невозможно, ибо я поклялся господину герцогу Майенскому, что передам его в собственные руки герцогини де Монпансье.

— Скажите лучше, что этого письма не существует, — воскликнула дама, не в силах сдерживать раздражение, — скажите лучше, что вы, несмотря на вашу мнимую щепетильность, выдумали этот предлог, чтобы проникнуть сюда; скажите, что вы хотели увидеть меня еще раз, вот и все. Прекрасно, сударь, вы можете быть довольны: вы не только проникли сюда — вы снова увидели меня и даже сказали мне, что вы меня обожаете.

— Ив этом, как и во всем остальном, я говорил только правду.

— Хорошо! Пусть будет так! Вы меня обожаете, вы хотели меня видеть, вы меня увидели, я доставила вам удовольствие в обмен на услугу. Мы квиты — прощайте.

— Я повинуюсь вам, сударыня, — сказал Эрнотон, — и поскольку вы меня прогоняете, я ухожу.

На этот раз дама рассердилась всерьез.

— Вот как, — сказала она, — вы меня знаете, но я не знаю вас. Не кажется ли вам, что у вас передо мной слишком большое преимущество? Вы думаете, достаточно войти под любым предлогом к любой принцессе, как вы вошли к госпоже де Монпансье, и сказать: мне удалась моя хитрость, и я ухожу? Сударь, так благородные люди не поступают.

— Мне кажется, — сказал Эрнотон, — что вы очень жестоко судите о том, что могло быть самое большее любовной хитростью, если бы это не было, как я вам уже докладывал, делом огромной важности и чистой правдой. Я не буду отвечать на ваши жестокие слова, сударыня, и совершенно забуду все то, что я должен был вам сказать пылкого и нежного, раз вы так дурно расположены ко мне. Но я не выйду под тяжестью суровых обвинений, которые вы заставили меня выслушать. У меня действительно есть письмо господина де Майена, адресованное госпоже де Монпансье, и вот это письмо, оно написано его рукой, как вы можете убедиться по адресу.

Эрнотон протянул даме письмо, не выпуская, однако, его из рук.

Незнакомка бросила на него взгляд и воскликнула:

— Это его почерк! И кровь!

Ничего не отвечая, Эрнотон снова положил письмо в карман, еще раз вежливо поклонился и, бледный, смертельно страдающий, повернулся к выходу.

На этот раз за ним побежали и схватили за плащ, как Иосифа.

— В чем дело, сударыня? — Он остановился.

— Ради Бога, сударь, простите! — воскликнула дама. — Простите! Неужели с герцогом случилось несчастье?

— Прощаю я или нет, сударыня, — сказал Эрнотон, — это не имеет значения, что же касается письма — ведь вы же просите у меня прощения только для того, чтобы его прочесть, — то читать его будет одна госпожа де Монпансье.

— А… несчастный безумец! — воскликнула герцогиня с гневом, полным величия. — Разве ты меня не узнаешь или, вернее, разве ты не догадался, что перед тобой принцесса, неужели ты считаешь, что так сверкают глаза служанки? Я герцогиня де Монпансье; отдай мне письмо!

— Вы — герцогиня? — воскликнул Эрнотон, отступая в ужасе.

— Конечно. Довольно, давай; разве ты не видишь, что я хочу поскорее узнать, что пишет мой брат?

Но вместо того чтобы повиноваться, как ожидала герцогиня, молодой человек, придя в себя от удивления, скрестил руки.

— Как я могу верить вашим словам, — сказал он, — если вы мне уже дважды солгали?

Глаза, которые герцогиня призвала на помощь своим словам, бросили две испепеляющие молнии; но Эрнотон храбро выдержал их пламень.

— Вы еще сомневаетесь! Вам еще нужны доказательства, недостаточно моего утверждения! — повелительно воскликнула женщина, разрывая изящными ноготками свои кружевные манжеты.

— Да, сударыня, — холодно ответил Эрнотон.

Герцогиня бросилась к звонку и чуть его не разбила, так резко было ее движение.

Пронзительный звон разнесся по всем комнатам, и раньше, чем он затих, появился слуга.

— Что угодно вашей светлости? — спросил лакей.

Герцогиня гневно топнула ногой.

— Мейнвиль, — сказала она, — где Мейнвиль? Разве его здесь нет?

— Он тут, ваша светлость!

— Ну так пусть придет!

Лакей бросился из комнаты. Через минуту торопливо вошел Мейнвиль.

— К вашим услугам, сударыня, — сказал Мейнвиль.

— “Сударыня”? С каких пор меня называют просто “сударыня”, господин де Мейнвиль? — спросила герцогиня раздраженно.

— Як услугам вашей светлости, — повторил Мейнвиль, совершенно ошалев от изумления.

— Прекрасно! — сказал Эрнотон. — Передо мной дворянин, и, если он мне солгал, клянусь Небом, я, по крайней мере, буду знать, кто мне за это ответит.

— Вы верите наконец? — сказала герцогиня.

— Да, ваша светлость, я верю, и в качестве доказательства вот письмо.

И молодой человек с поклоном вручил г-же де Монпансье письмо, о котором шел такой долгий спор.

X

ПИСЬМО ГОСПОДИНА ДЕ МАЙЕНА

Герцогиня схватила письмо, распечатала и жадно прочла, не пытаясь скрывать свои переживания, скользившие по ее лицу, как облака по грозовому небу.

Когда она кончила, она протянула взволнованному, как и она, Мейнвилю письмо, привезенное Эрнотоном. Оно гласило:

“Сестра, я хотел сам сделать то, что может сделать капитан или учитель фехтования; я за это наказан.

Я получил хороший удар шпагой от известного Вам типа, с которым у меня давние счеты. Самое плохое — это то, что он убил пятерых моих людей, в числе которых Буларон и Денуаз, то есть двое из числа самых лучших; после этого он бежал.

Нужно сказать, что этой победе очень помог податель этого письма, очаровательный молодой человек, как Вы сами можете судить; я Вам его очень рекомендую, он — сама скрытность.

Я думаю, моя дорогая сестра, что его заслугой в Ваших глазах явится то, что он помешал победителю отрезать мне голову, хотя победитель этого очень хотел, так как сорвал с меня маску, когда я был без памяти, и узнал меня.

Я прошу Вас, сестра, узнать имя и род занятий этого скрытного молодого человека: он внушает подозрения, хотя и очень занимает меня. На все мои предложения он отвечал только, что господин, которому он служит, дает ему возможность ни в чем не нуждаться.

Я ничего не могу Вам больше сказать о нем, так как я уже сказал все, что мне известно; он говорит, что меня нс знает. Проверьте это.

Я очень страдаю, но думаю, что жизнь моя вне опасности. Побыстрее пришлите мне моего врача; я, как лошадь, лежу на соломе. Податель письма сообщит Вам где.

Ваш любящий брат Майен”.

Прочитав письмо, герцогиня и Мейнвиль с удивлением переглянулись.

Герцогиня первая нарушила молчание, которое могло быть дурно истолковано Эрнотоном.

— Кому мы обязаны услугой, которую вы нам оказали, сударь? — спросила герцогиня.

— Человеку, который всякий раз, когда может, приходит на помощь слабому против сильного, ваша светлость.

— Расскажите нам подробности! — потребовала г-жа де Монпансье.

Эрнотон рассказал все, что знал, и указал местопребывание герцога. Г-жа де Монпансье и Мейнвиль слушали его с вполне понятным интересом.

Потом, когда он кончил, герцогиня спросила:

— Могу я надеяться, сударь, что вы продолжите так хорошо начатую службу и станете приверженцем нашего дома?

Эти слова, произнесенные тем очаровательным тоном, каким герцогиня умела говорить при случае, были полны весьма лестного смысла после признания, которое Эрнотон сделал придворной даме герцогини; но молодой человек, отбросив самолюбие, понял эти слова как выражение чистого любопытства.

Он хорошо понимал, что назвать свое имя и звание означало бы открыть герцогине глаза на последствия этого события; он так же хорошо понимал, что король, ставя ему условие открыть убежище герцогини, имел в виду нечто большее, чем простую справку.

Различные побуждения боролись в нем: влюбленный мог бы отказаться от одного, но человек чести не мог изменить другому.

Соблазн был тем более велик, что, открыв герцогине, каково его положение у короля, он приобрел бы огромное значение в ее глазах, а для молодого человека, прибывшего из Гаскони, иметь значение для такой особы, как герцогиня де Монпансье, было делом немаловажным.

Сент-Малин не колебался бы ни секунды.

Все эти соображения пронеслись в сознании Карменжа, но только придали ему чуть больше гордости, а значит, и сделали еще немного сильнее. В этот момент для него было важно что-нибудь значить, ибо, несомненно, сперва на него смотрели, как на игрушку.

Герцогиня ждала ответа на свой вопрос: хочет ли он стать приверженцем их дома?

— Ваша светлость, — сказал Эрнотон, — я уже имел честь сказать господину де Майену, что мой господин хороший господин и так обращается со мной, что это избавляет меня от необходимости искать лучшего.

— Мой брат пишет мне, что вы, кажется, его не узнали. Как же, не узнав его там, вы пользовались его именем для того, чтобы разыскать меня?

— Господин де Майен, казалось, хотел сохранить свое инкогнито, сударыня; я считал, что не должен его узнавать, и действительно, крестьянам, у которых он живет, вовсе незачем было знать, какому высокородному человеку они предоставили приют. Здесь положение другое; напротив, имя господина де Майена могло мне открыть дорогу к вам, и я его назвал. И в первом, и во втором случае я, кажется, действовал как благородный человек.

Мейнвиль посмотрел на герцогиню, точно хотел ей сказать: “Вот проницательный ум, сударыня”!

Герцогиня отлично все поняла.

Она, улыбаясь, посмотрела на Эрнотона.

— Никто не смог бы ответить лучше на такой коварный вопрос, — сказала она. — И я должна признаться, что вы очень остроумный человек.

— Я не вижу ничего остроумного в том, что я имел честь сказать вам, ваша светлость, — ответил Эрнотон.

— В конце концов, сударь, — несколько нетерпеливо сказала герцогиня, — единственное, что я здесь ясно вижу, — это то, что вы ничего не хотите говорить. Но не думаете ли вы, что благодарность — слишком тяжкая ноша для женщины с моим именем; вы мне дважды оказали услугу и, если бы я захотела узнать ваше имя или, вернее, кто вы…

— Превосходно, ваша светлость, я не сомневаюсь, что вам очень легко это узнать; но вы это узнаете от другого, а не от меня.

— Он всегда прав, — сказала герцогиня, устремив на Эрнотона взор, который, если бы молодой человек понял весь его смысл, должен был бы доставить ему больше удовольствия, чем какой бы то ни было взгляд за всю его жизнь.

Поэтому он и не захотел большего и, подобно гурману, который встает из-за стола, когда считает, что попробовал лучшего вина, Эрнотон поклонился и попросил у герцогини после ее приятных слов разрешения удалиться.

— Итак, сударь, это все, что вы хотели мне сказать? — спросила герцогиня.

— Я выполнил поручение, — ответил молодой человек, — мне остается только выразить самое глубокое почтение вашей светлости.

Герцогиня следила за ним, не отвечая на его поклон; потом, когда дверь за ним закрылась, она сказала, топнув ногой:

— Мейнвиль, прикажите проследить за этим молодым человеком.

— Невозможно, госпожа герцогиня, — ответил тот, — все наши люди на ногах; я сам жду событий; сегодня не такой день, чтобы делать что-нибудь, кроме того, что мы решили раньше.

— Вы правы, Мейнвиль, действительно, я сошла с ума, но потом…

— О, потом — это другое дело; сколько угодно, ваша светлость.

— Да, мне он тоже кажется подозрительным, как и моему брату.

— Подозрителен он или нет, — сказал Мейнвиль, — но это честный молодой человек, а честные люди сейчас редкость. Нужно признать нашу удачу: чужой, неизвестный нам человек падает с неба, чтобы сослужить нам такую службу.

— Не важно, не важно, Мейнвиль; если мы не можем заняться им сейчас, проследите за ним позже, по крайней мере.

— Ваша светлость, — ответил Мейнвиль, — позже, я надеюсь, нам не будет необходимости следить за кем бы то ни было.

— Действительно, я сама не знаю, что я болтаю сегодня, вы правы, Мейнвиль, я потеряла голову.

— Полководцу вроде вас дозволено накануне решающей битвы быть озабоченным.

— Это правда. Наступила ночь, Мейнвиль, а Валуа вернется из Венсена ночью.

— О, у нас пока есть время; сейчас еще нет восьми часов, сударыня, да кроме того, наши люди еще не прибыли.

— Все хорошо знают пароль, не правда ли?

— Все.

— Это надежные люди?

— Проверенные, ваша светлость.

— Как они прибудут?

— Поодиночке, как случайные путники.

— Сколько человек вы ждете?

— Пятьдесят; этого более чем достаточно; кроме пятидесяти человек, у нас будет две сотни монахов, стоящих столько же, сколько солдаты, если не больше.

— Как только наши люди прибудут, выстройте монахов на дороге.

— Они уже предупреждены, сударыня; они загородят дорогу, наши толкнут на них карету, ворота монастыря будут открыты, и их придется только закрыть за каретой.

— Пойдем ужинать, Мейнвиль, это даст нам возможность скоротать время. У меня такое состояние, что я готова передвинуть стрелку часов.

— Час настанет, будьте покойны.

— Но наши люди, наши люди!

— Они будут вовремя; едва пробило восемь часов, время еще не упущено.

— Мейнвиль, Мейнвиль, мой бедный брат просит послать врача; лучший врач, лучшее лекарство для раны Майена будет прядь волос с тонзуры Валуа, и человек, который отвезет ему этот подарок, будет хорошо встречен.

— Через два часа этот человек поедет к нашему дорогому герцогу в его убежище. Он уехал из Парижа как беглец, а вернется сюда как триумфатор.

— Послушайте, Мейнвиль, — сказала герцогиня, остановившись на пороге комнаты.

— Что угодно вашей светлости?

— Наши друзья предупреждены?

— Какие друзья?

— Члены Лиги.

— Боже упаси! Предупреждать буржуа — это все равно что бить в набат на колокольне собора Нотр-Дам. Как только все будет сделано, то прежде, чем кому-либо это станет известно, у нас будет возможность послать пятьдесят курьеров, но тогда пленник будет надежно заперт в монастыре, и мы сможем защищаться против целой армии. Если это будет нужно, тогда мы, ничем не рискуя, можем кричать со всех крыш: Валуа принадлежит нам!

— Ну-ну, вы ловкий и осторожный человек, Мейнвиль, и Беарнец имеет основания называть вас менлигом. Я как раз собиралась сделать то, что вы говорите; но я смутно себе это представляла. Вы знаете, как велика моя ответственность, Мейнвиль, вы знаете, что никогда, ни в какие времена ни одна женщина не предприняла и не завершила дела, подобного тому, о котором я мечтаю.

— Я это хорошо знаю, ваша светлость, поэтому и трепещу, давая вам советы.

— Итак, подведем итоги, — властно продолжала герцогиня. — Монахи спрятали оружие под рясами?

— Так точно.

— Люди, вооруженные шпагами, на дороге?

— Сейчас они уже должны быть там.

— Горожане будут оповещены после события?

,— Это дело трех курьеров; в десять минут Лашапель-Марто, Бригар и Бюсси-Леклер будут оповещены, а они, в свою очередь, предупредят других.

— Прежде всего прикажите убить тех двух болванов, что ехали по обеим сторонам кареты, это даст нам возможность рассказывать о событии так, как будет для нас выгоднее.

— Убить этих бедняг! — сказал Мейнвиль. — Вы считаете, что необходимо их убить?

— Например, Луаньяка? Невелика потеря!

— Это доблестный воин.

— Негодяй, сделавший карьеру; точно так же, как другой верзила, который ехал слева, черноволосый, со сверкающими глазами.

— Ну, этого мне не так жалко, я его не знаю; но я согласен с вашим мнением, — у него довольно неприятный вид.

— Значит, вы отдаете его мне? — смеясь, сказала герцогиня.

— О, охотно!

— Очень вам благодарна.

— Бог мой, госпожа герцогиня, я ведь не спорю с вами. Если я что и сказал, то лишь ради вашего доброго имени и ради чести той партии, к которой мы принадлежим.

— Хорошо, хорошо, Мейнвиль, всем известно, что вы человек добродетельный. Если понадобится, вам можно даже выдать в этом свидетельство. К этому делу вы не будете иметь никакого отношения; они, как защитники короля, падут, защищая его. Я только поручаю вашему вниманию этого молодого человека.

— Какого молодого человека?

— Который только что был здесь. Посмотрите, действительно ли он ушел, не шпион ли это, подосланный нашими врагами.

— Ваша светлость, — ответил Мейнвиль, — як вашим услугам.

Он подошел к балкону, приоткрыл ставни и высунул голову наружу, стараясь что-нибудь разглядеть.

— Какая темная ночь!

— Самая что ни на есть отличная, — возразила герцогиня, — чем она темнее, тем для нас лучше. Бодритесь, бодритесь, капитан.

— Да, но мы ничего не увидим, а ведь нам очень важно все видеть.

— Бог, чье дело мы защищаем, видит за нас, Мейнвиль.

Мейнвиль, по всей вероятности, не был так уверен, как г-жа де Монпансье, в том, что Бог помогает людям в подобных делах. Он снова расположился у окна и, вглядываясь во мрак так напряженно, как только мог, замер в неподвижности.

— Видите вы каких-нибудь прохожих? — спросила герцогиня, потушив из предосторожности свет.

— Нет, но я различаю конский топот.

— Это они, это они, Мейнвиль. Все идет хорошо.

И герцогиня бросила взгляд на знаменитые золотые ножницы, которым предстояло сыграть в истории такую большую роль.

XI

КАК ДОН МОДЕСТ ГОРАНФЛО БЛАГОСЛОВИЛ КОРОЛЯ ПЕРЕД МОНАСТЫРЕМ СВЯТОГО ИАКОВА

Эрнотон вышел из дворца опечаленный, но совесть его была спокойна. Ему исключительно повезло: он признался в любви принцессе крови, после чего последовала важная беседа, благодаря которой она сразу забыла об этом признании — настолько забыла, что оно уже не могло повредить ему теперь, и не настолько все же, чтобы оно не могло стать ему полезным впоследствии.

Это не все: ему повезло и в том, что он не предал ни короля, ни г-на де Майена, да и себя не погубил.

Итак, он был доволен, но хотел еще многого — между прочим, поскорее возвратиться в Венсен и сообщить обо всем королю. Затем, когда королю все станет известно, лечь и поразмыслить.

Размышлять — высшее счастье людей действия, единственный отдых, который они себе разрешают.

Поэтому, едва очутившись за воротами Бель-Эба, Эрнотон пустил своего коня вскачь. Но не успел этот испытанный в течение последних дней его товарищ проскакать и сотни шагов, как Эрнотона остановило препятствие, которого его глаза, ослепленные ярким освещением Бель-Эба и еще плохо свыкшиеся с темнотой, не могли ни заметить, ни оценить по достоинству.

То была просто-напросто группа всадников, устремившаяся на него с обеих сторон дороги и сомкнувшаяся перед ним на середине ее, так что он оказался окруженным и в грудь ему направлено было около полудюжины шпаг и столько же пистолетов и кинжалов.

Для одного человека этого было слишком много.

— Ого! — сказал Эрнотон. — Грабят на дороге в одном лье от Парижа! Ну и порядки в этих местах. У короля никуда не годный прево. Посоветую ему переменить его.

— Замолчите, пожалуйста, — произнес чей-то показавшийся Эрнотону знакомым голос. — Вашу шпагу, оружие, да поживей.

Один из всадников взял под уздцы лошадь Эрнотона, два других отобрали у него оружие.

— Черт! Ну и ловкачи! — пробормотал Эрнотон. Затем он обратился к тем, кто его задержал: — Господа, вы бы хоть сделали милость и объяснили…

— Э, да это господин де Карменж! — сказал самый расторопный из напавших, тот, который схватил шпагу молодого человека и еще держал ее в руке.

— Господин де Пенкорнэ, — вскричал Эрнотон. — Неблаговидным же делом вы тут занимаетесь.

— Я сказал — молчать! — повторил в нескольких шагах от них тот же громкий голос. — Отвести его в караульное помещение.

— Но, господин де Сент-Малин, — сказал Пердикка де Пенкорнэ, — человек, которого мы задержали…

— Ну?

— Это наш товарищ, Эрнотон де Карменж.

— Эрнотон здесь! — вскричал Сент-Малин, побледнев от ярости. — Что он тут делает?

— Добрый вечер, господа, — спокойно сказал Карменж. — Признаюсь, я не думал, что меня окружает такое хорошее общество.

Сент-Малин не мог произнести ни слова.

— Я, видимо, арестован, — продолжал Эрнотон, — ведь вы же не совершали на меня грабительского налета?

— Черт возьми! — проворчал Сент-Малин. — Вот уж непредвиденное обстоятельство.

— Я, со своей стороны, тоже не мог его предвидеть, — засмеялся Карменж.

— Вот незадача! Что вы делаете тут на дороге?

— Если бы я задал вам тот же вопрос, вы бы ответили мне, господин де Сент-Малин?

— Нет.

— г- Примиритесь же с тем, что я поступаю так, как поступили бы вы.

— Значит, вы не хотите сказать, что вы делали на дороге?

Эрнотон улыбнулся, но не ответил.

— И куда направляетесь, тоже не скажете?

Молчание.

— В таком случае, господин де Карменж, — сказал Сент-Малин, — раз вы не желаете объясниться, я вынужден поступить с вами, как поступил бы с любым обывателем.

— Пожалуйста, сударь. Только предупреждаю вас, что вам придется держать ответ за все, что вы сделаете.

— Перед господином де Луаньяком?

— Берите выше.

— Перед господином д’Эперноном?

— Еще выше.

— Ну, что ж, мне даны указания, и я отправлю вас в Венсен.

— В Венсен? Отлично! Я туда и направлялся!

— Очень рад, — ответил Сент-Малин, — что эта небольшая поездка соответствует вашим планам.

Два человека с пистолетами в руках завладели пленником и сопроводили его к двум другим, стоявшим на расстоянии шагов пяти от них. Те двое сделали то же самое, и таким образом до самого двора, над которым возвышалась караульная башня, Эрнотон не расставался со своими товарищами.

Во дворе же он увидел пятьдесят обезоруженных всадников: понурые и бледные, окруженные полутораста рейтарамиг прибывшими из Ножана и Бри, они оплакивали свою неудачу, ожидая для столь хорошо начатого предприятия самой печальной развязки.

Всех этих людей захватили, начав таким образом свою службу, наши Сорок пять. При этом они применяли то хитрость, то силу; то объединялись по десять человек против двоих или троих, то с любезными словами подъезжали к всадникам, которые казались им опасными противниками, и внезапно наводили на них пистолет, в то время как те думали, что к ним вежливо обращаются их же товарищи.

Поэтому дело обошлось без единой стычки, без единого крика, а когда восемь человек встретились с двенадцатью и один из вождей лигистов схватился, обороняясь, за кинжал и открыл рот, чтобы закричать, ему заткнули рот, почти задушили его, и Сорок пять бесшумно захватили его с ловкостью корабельной команды, протягивающей морской канат по цепочке выстроившихся для работы матросов.

Все это очень обрадовало бы Эрнотона, если бы было ему известно, но молодой человек ничего не понимал в том, что видел вокруг себя, и минут на десять это очень омрачило его существование. Однако, разобравшись, кто такие пленники, к которым его причислили, он обратился к Сент-Малину:

— Сударь, я вижу, что вас предупредили, насколько важно данное мне поручение, и что в качестве любезного товарища, опасаясь для меня нежелательных встреч, вы распорядились дать мне провожатых. Теперь я могу сказать вам, что вы были совершенно правы: меня ждет сам король, и я должен сообщить ему очень важные сведения. Добавлю еще, что так как без вас я, вероятно, не смог бы благополучно доехать, я буду иметь честь доложить королю о том, что вы предприняли для пользы дела.

Сент-Малин весь вспыхнул так же, как в свое время побледнел. Но как человек неглупый, каким он всегда бывал, если его не ослепляло возбуждение, он понял, что Эрнотон говорил правду насчет того, что его ждут. С де Луаньяком и д’Эперноном шутки были плохи. Поэтому он удовольствовался тем, что ответил:

, — Вы свободны, господин Эрнотон. Очень рад, что оказался вам полезен.

Эрнотон быстро вышел из рядов и поднялся по ступеням, которые вели в покои короля.

Следя за ним глазами, Сент-Малин увидел, что на полпути г-на де Карменжа встретил Луаньяк, сделавший ему знак идти дальше.

Сам Луаньяк сошел вниз, чтобы присутствовать при обыске пленных. Тут же он установил, что дорога, свободная теперь благодаря аресту этих пятидесяти человек, останется свободной до завтра: ведь время, когда эти пятьдесят человек должны были съезжаться в Бель-Эба, уже истекло.

Никакая опасность не подстерегала короля на обратном пути в Париж.

Луаньяк не принимал в расчет монастырь св. Иакова, мушкеты и пищали преподобных отцов.

Но д’Эпернон о них отлично знал из сообщения, сделанного ему Никола Пуленом. Поэтому, когда Луаньяк доложил своему начальнику:

— Сударь, дорога свободна!

Д’Эпернон ответил ему:

— Хорошо. Король повелел, чтобы Сорок пять построились тремя взводами — один впереди, два других по обе стороны кареты. Всадники должны держаться достаточно близко друг от друга, чтобы выстрелы, если они будут, не задели карету.

— Слушаюсь, — ответил Луаньяк со своей солдатской невозмутимостью. — Но какие могут быть выстрелы — раз нет мушкетов, не из чего будет стрелять.

— А у монастыря, сударь, вы прикажете еще теснее сомкнуть ряды.

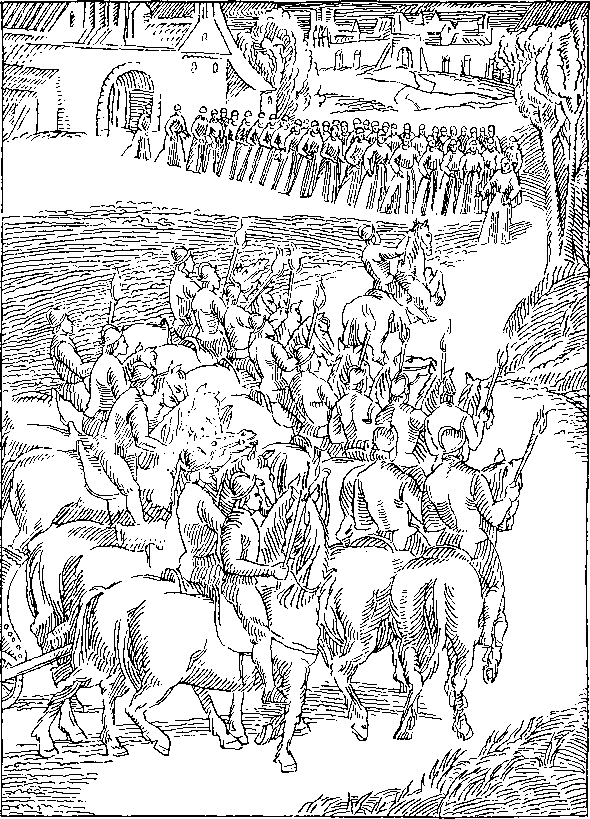

Этот разговор был прерван движением, возникшим на лестнице. Это спускался готовый к отъезду король; за ним следовали несколько дворян. Среди них Сент-Малин узнал Эрнотона, и сердце его при этом, естественно, сжалось.

— Господа, — спросил король, — мои храбрые Сорок пять в сборе?

— Так точно, ваше величество, — сказал д’Эпернон, указывая на группу всадников, вырисовывающуюся под сводами ворот.

— Распоряжения отданы?

— И будут выполнены, сир.

— В таком случае едем, — приказал король.

Луаньяк велел дать сигнал “на коней”.

Произведенная тихо перекличка показала, что все Сорок пять налицо.

Рейтарам было поручено стеречь людей Мейнвиля и герцогини и под страхом смерти запрещено заговаривать с ними. Король сел в карету и положил возле себя обнаженную шпагу.

Господин д’Эпернон произнес свое “тысяча чертей” и с лихим видом проверил, легко ли его шпага выходит из ножен.

На башне пробило десять. Карета и ее конвой тронулись.

Через час после отъезда Эрнотона г-н де Мейнвиль все еще стоял у окна, пытаясь, хотя и тщетно, проследить в темноте, куда направился молодой человек. Однако теперь, после того как прошел этот час, он был уже не так спокоен, а главное, склонялся к тому, чтобы надеяться на помощь Божию, ибо начал думать, что от людей помощи не будет.

Ни один его солдат не появлялся; лишь изредка слышался на дороге топот коней, галопом мчавшихся в сторону Венсена.

Заслышав этот топот, г-н де Мейнвиль и герцогиня пытливо вглядывались в ночной мрак, надеясь узнать своих людей, выяснить хотя бы отчасти, что происходит, или узнать причину их опоздания.

Но топот затихал, и вновь наступала тишина.

Вся эта езда по дороге мимо них в конце концов вызвала у Мейнвиля такое беспокойство, что он велел одному из людей герцогини выехать на дорогу и справиться о происходящем у первого же кавалерийского взвода, который ему повстречается.

Гонец не возвратился.

Видя это, нетерпеливая герцогиня со своей стороны послала другого, но он не вернулся, так же как и первый.

— Наш офицер, — сказала тогда она, всегда склонная видеть все в розовом свете, — наверно, побоялся, что у него не хватит людей, и потому оставляет в качестве подкрепления тех, кого мы к нему посылаем. Это предусмотрительно, но вызывает некоторое беспокойство.

— Да, беспокойство, и довольно сильное, — ответил Мейнвиль, продолжая вглядываться вперед, в ночной мрак.

— Мейнвиль, что, по-вашему, могло случиться?

— Я сам поеду, и мы узнаем, ваша светлость.

И Мейнвиль уже направился к двери.

— Я вам запрещаю, — вскричала, удерживая его, герцогиня. — Мейнвиль, а кто же останется со мной? Кто сможет узнать в должный момент всех ваших офицеров, всех наших друзей? Нет, нет, Мейнвиль, останьтесь. Когда речь идет о таком важном секрете, естественно, возникают всякие опасения. Но, по правде говоря, план был настолько хорошо обдуман и держался в такой строгой тайне, что не может не удаться.

— Десять часов, — сказал Мейнвиль, скорее в ответ на собственное нетерпение, чем на слова герцогини. — Э, вот и монахи выходят из монастыря и выстраиваются вдоль стен: может быть, они получили какие-нибудь известия.

— Тише! — вдруг воскликнула герцогиня, указывая вдаль.

— Что такое?

— Тише, слушайте!

Издали донесся приглушенный расстоянием грохот, похожий на гром.

— Конница! — вскричала герцогиня. — Его везут, везут сюда!

И, сразу перейдя по своему пылкому характеру от жесточайшей тревоги к самой неистовой радости, она захлопала в ладоши и закричала:

— Он у меня в руках, он у меня в руках!

Мейнвиль прислушался.

— Да, — сказал он, — это катится карета и скачут верховые.

И он во весь голос скомандовал:

— За ворота, отцы, за ворота!

Тотчас же высокие решетчатые ворота аббатства быстро распахнулись, и из них в боевом порядке вышли сто вооруженных монахов во главе с Борроме.

Они выстроились поперек дороги.

Тут раздался громкий крик Горанфло:

— Подождите меня, да подождите же! Я ведь должен возглавить братию, чтобы достойно встретить его величество.

— На балкон, господин аббат, на балкон! — закричал Борроме. — Вы же знаете, что должны над всеми нами возвышаться. В Писании сказано: “Ты возвысишься над ними, яко кедр над иссопом”.

— Верно, — сказал Горанфло, — верно: я и забыл, что сам выбрал это место. Хорошо, что вы тут и напомнили мне об этом, брат Борроме, очень хорошо.

Борроме тихим голосом отдал какое-то приказание, и четыре брата, якобы для того чтобы оказать почет настоятелю, повели достойного Горанфло на балкон.

Вскоре дорогу, которая недалеко от монастыря делала поворот, осветили факелы, и герцогиня с Мейнвилем увидели блеск кирас и шпаг.

Уже не владея собой, она закричала:

— Спускайтесь вниз, Мейнвиль, и приведите мне его связанного, под стражей!

— Да-да, ваша светлость, — ответил тот как-то рассеянно. — Но меня беспокоит одно обстоятельство.

— Что такое?

— Я не слышал условного сигнала.

— А к чему сигнал, раз он уже в наших руках?

— Но ведь его, сдается мне, должны были захватить лишь тут, перед аббатством, — твердил свое Мейнвиль.

— Наверно, представился более удобный случай.

— Я не вижу нашего офицера.

— А я вижу.

— Где?

— Вон то красное перо!

— Черт побери!

— Что?

— Это красное перо!..

— Ну?

— Это господин д’Эпернон — д’Эпернон со шпагой в руке!

— Ему оставили шпагу?

— Разрази меня гром, он командует!

— Нашими? Кто-то нас предал!

— Нет же, ваша светлость, это не наши.

— Вы с ума сошли, Мейнвиль.

В тот же миг Луаньяк во главе первого взвода Сорока пяти взмахнул шпагой и крикнул:

— Да здравствует король!

— Да здравствует король! — восторженно отозвались со своим мощным гасконским акцентом Сорок пять.

Герцогиня побледнела и прислонилась к оконной перекладине, словно лишившись чувств.

Мейнвиль с мрачным и решительным видом положил руку на эфес шпаги. Он не был уверен, что, поравнявшись с домом, эти люди не ворвутся в него.

Шествие приближалось, как гремящий и блистающий смерч. Оно было уже у Бель-Эба, достигало монастыря.

Борроме сделал три шага вперед. Луаньяк направил коня прямо на этого монаха, который, невзирая на рясу, стоял перед ним в вызывающей позе.

Но Борроме, человек неглупый, увидел, что все пропало, и тотчас же принял решение.

— Сторонись, сторонись! — властно кричал Луаньяк. — Дорогу королю!

Борроме, уже обнаживший под рясой шпагу, так же незаметно спрятал ее в ножны.

Возбужденный криками и бряцанием оружия, ослепленный светом факелов, Горанфло простер свою мощную десницу и, вытянув сложенные вместе большой и указательный пальцы, благословил короля со своего балкона.

Генрих, выглянувший из окна, увидел его и с улыбкой наклонил голову.

Улыбка эта, явное доказательство милости двора к настоятелю монастыря св. Иакова, так вдохновила Горанфло, что он, в свою очередь, возопил: “Да здравствует король!” — с такой силой, что от его голоса задрожали бы своды собора.

Но остальные монахи безмолвствовали. По правде говоря, они ожидали, что их двухмесячное военное обучение и сегодняшний выход в полном вооружении за стены монастыря приведут к совершенно иному исходу.

Но Борроме, как настоящий рейтар, с одного взгляда отдал себе отчет, сколько у короля защитников, и оценил их воинскую выправку. Отсутствие сторонников герцогини показало ему, что все предприятие потерпело крах; медлить с подчинением силе означало бы погубить все и вся.

Он перестал колебаться и в тот самый миг, когда конь Луаньяка едва не задел его грудью, закричал: “Да здравствует король!” — почти так же громко, как Горанфло.

Тогда и все монахи, потрясая своим оружием, завопили: “Да здравствует король!”

— Благодарю вас, преподобные отцы, благодарю! — крикнул в ответ король своим скрипучим голосом.

И он промчался мимо монастыря, где должна была завершиться его поездка, бурным ураганом света и славы, оставив позади погруженный во мрак Бель-Эба.

С высоты своего балкона, скрытая позолоченным гербом, за которым она упала на колени, герцогиня видела каждое лицо, озаренное мерцающим блеском факелов, вопрошала эти лица, пожирала их глазами.

— А! — крикнула она, указывая на одного из всадников королевского конвоя. — Смотрите, Мейнвиль, смотрите!

— Молодой человек, посланный господином герцогом Майенским, — на королевской службе! — вскричал тот в свою очередь.

— Мы погибли! — прошептала герцогиня.

— Надо бежать, и немедля, — сказал Мейнвиль. — Сегодня Валуа победил, завтра он злоупотребит своей победой!

— Нас предали! — закричала герцогиня. — Этот молодой человек предал нас! Он все знал!

Король был уже далеко; он исчез со всей своей охраной за Сент-Антуанскими воротами, которые распахнулись перед ним и, пропустив его, снова закрылись.

XII

О ТОМ, КАК ШИКО БЛАГОСЛОВЛЯЛ КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА XI ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ ПОЧТЫ И КАК ОН РЕШИЛ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕМ

Теперь мы попросим у читателя позволения вернуться к Шико. После важного открытия, которое он сделал, развязав шнурки от маски г-на де Майена, Шико решил, не теряя времени, убраться подальше от мест, где это приключение могло иметь последствия.

Само собою понятно, что теперь между ним и герцогом завязалась борьба насмерть. Майен, которого уязвленное самолюбие терзало мучительнее, чем боль от раны, который, помимо прежних ударов ножнами шпаги, получил от Шико удар кинжалом, теперь уже никогда ему не простит.

— Ну же, ну! — вскричал храбрый гасконец, мчась как можно быстрее по направлению к Божанси. — Сейчас самый удобный на свете случай поставить на почтовых лошадей всю сумму, составившуюся из денег тех знаменитых личностей, именуемых Генрих де Валуа, дон Модест Горанфло и Себастьен Шико.

Искусно умея изображать не только человека, охваченного каким угодно чувством, но и человека любого сословия, Шико тотчас же принял облик вельможи, как раньше, на гораздо более длительное время, принимал вид доброго буржуа. И можно сказать, ни одному принцу не служили с таким рвением, как мэтру Шико, после того как он, продав лошадь Эрнотона, минут пятнадцать побеседовал со смотрителем почтовой станции.

Очутившись в седле, Шико решил не останавливаться до тех пор, пока сам не сочтет, что находится в безопасности; поэтому он мчался так быстро, как только возможно было для лошадей, которых предстояло сменить тридцать раз. Что до него, то он, видимо, был железный человек: сделав за сутки шестьдесят лье, он не обнаруживал никаких признаков усталости.

Достигнув благодаря такой скорости через трое суток города Бордо, Шико решил, что теперь ему можно перевести дух.

На скаку можно размышлять. В сущности, ничего другого делать нельзя. Поэтому Шико очень много думал.

Возложенную на него посольскую миссию, представлявшуюся ему, по мере приближения его к цели путешествия, все более важной, он видел теперь в совсем ином свете, хотя мы и затруднились бы сказать с точностью — в каком именно.

Какого государя найдет он в лице этого загадочного Генриха, которого одни считали дураком, другие — трусом, а третьи — не имеющим никакого значения и влияния ренегатом?

Но сам Шико не придерживался на этот счет общего мнения. После того как Генрих обосновался у себя в Наварре, характер его несколько изменился, подобно коже хамелеона, принимающей окраску предмета, на котором он находится.

Дело в том, что Генриху удалось обеспечить достаточно большое расстояние между королевскими когтями и своей драгоценной шкурой — он так ловко избежал малейшей царапины, что теперь уже мог ничего не бояться.

Однако внешняя политика его оставалась прежней. Среди всеобщего шума он старался не обращать на себя внимания, и вместе с ним и вокруг него тускнел блеск нескольких прославленных имен, так что во Франции все дивились — зачем им озарять своими отсветами бледную Наварру? Как и в Париже, он усердно ухаживал за своей женой, хотя на расстоянии двухсот лье от Парижа он был для ее влияния неуязвим. Словом, он беззаботно существовал, попросту радуясь жизни.

Обыкновенные люди находили тут повод для насмешки.

Шико же — основания глубоко задуматься.

Сам Шико был так мало тем, кем казался, что и в других он старался за оболочкой разглядеть сущность. Поэтому для него Генрих Наваррский был загадкой, которую он пока никак не мог разгадать. Знать, что Генрих Наваррский — загадка, а не просто какое-то явление жизни, — уже означало знать довольно много. Поэтому Шико, сознавая, подобно греческому мудрецу, что он ничего не знает, знал гораздо больше других.

Другие на его месте шли бы сейчас, подняв голову, свободно говоря то, что вздумается, с душой нараспашку. Но Шико ощущал, что ему надо внутренне сжаться, говорить весьма обдуманно и по-актерски наложить на лицо грим.

Необходимость притворяться внушила ему прежде всего его природная проницательность, а затем и тот облик, который принимало на его глазах все окружающее.

Очутившись в пределах маленького наваррского княжества, чья бедность вошла у французов в поговорку, Шико, к своему величайшему изумлению, уже не обнаруживал на каждом встречном лице, на каждом жилье, на каждом камне следов гнусной нищеты, изглодавшей богатейшие провинции гордой Франции, которую он только что покинул.

Дровосек, проходивший мимо него, положив руку на ярмо своего любимого вола; девушка в короткой юбке, легкой походкой выступавшая с кувшином на голове, подобно хоэфорам античной Греции; старик, напевавший себе под нос, качая седой головой; птичка в комнатной клетке, щебетавшая и клевавшая зерно из полной кормушки; загорелый парнишка с худощавыми, но сильными руками и ногами, игравший на ворохе кукурузных листьев, — все, казалось, говорило с Шико живым, ясным, понятным языком, с каждым шагом все словно кричало ему:

— Смотри, здесь все счастливы!

Иногда, внимая скрипу колес на дороге, спускающейся в ложбину, Шико испытывал внезапное чувство ужаса: ему вспоминались тяжелые колеса артиллерийских орудий, проложивших глубокие колеи по дорогам Франции. Но из-за поворота возникала телега виноградаря с полными бочками, на которых громоздились ребятишки с лицами, красными от виноградного сока. Когда его заставлял внезапно насторожиться ствол аркебузы, высовывающийся из-за протянувшихся изгородью смоковниц и виноградных лоз, Шико вспоминал о трех засадах, которых он так удачно избежал. Но это оказывался всего лишь охотник со своими громадными псами, шагавший по полям, изобиловавшим зайцами, по направлению к холмам, где изобиловали куропатки и тетерева.

Хотя была поздняя осень и Шико оставил Париж в туманах и изморози, здесь стояла отличная теплая погода. Высокие деревья, еще не потерявшие листьев — на юге они никогда не облетают полностью, — бросали со своих уже покрытых багрянцем крон синюю тень на меловую почву. В лучах солнца до самого горизонта сияли ясные, четкие, не знающие оттенков дали с раскиданными там и сям белыми домиками деревень.

Беарнский крестьянин в надвинутом на ухо берете подгонял среди лугов низкорослых лошадок стоимостью три экю, которые скачут, не зная устали, на своих словно стальных ногах и делают одним духом двадцать лье. Их никогда не чистят, не покрывают попонами, и, доехав до места, они только встряхиваются и тотчас же начинают пощипывать первый попавшийся кустик вереска — свою единственную и вполне достаточную для них еду.

— Черти полосатые! — бормотал Шико. — Никогда еще не видел я Гасконь такой богатой. Беарнец, видно, как сыр в масле катается. Раз он так счастлив, есть все основания думать, как говорит его братец, король Французский, что он… благодушно настроен. Но, может быть, он сам в этом не признается. По правде говоря, письмо это, даже на латинском языке, очень меня смущает. Не перевести ли его на греческий? Но, Бог с ним, никогда не слыхал, чтобы Анрио, как называл его кузен Карл Девятый, знал латынь. Придется сделать для него с моего латинского перевод на французский, но — expurgata, как говорят в Сорбонне.

И Шико, рассуждая таким образом про себя, вслух наводил справки — где находится в настоящее время король.

Король был в Нераке. Сначала полагали, что он в По, и это заставило нашего посланца доехать до Мон-де-Марсана. Но там местопребывание двора уточнили, и Шико, свернув налево, выехал на дорогу в Нерак, по которой шло много народа, возвращавшегося с кондомского рынка.

Как, должно быть, помнит читатель, Шико, весьма немногословный, когда надо было отвечать на чьи-либо вопросы, сам очень любил расспрашивать, и ему сообщили, что король Наваррский ведет жизнь очень веселую и неутомимо переходит от одного любовного приключения к другому.

На дорогах Гаскони Шико посчастливилось встретить молодого католического священника, продавца овец и офицера, которые славной компанией путешествовали вместе от Мон-де-Марсана, болтая и бражничая всюду, где останавливались.

Эта случайная компания в глазах Шико отлично представляла просвещение, деловое и военное сословие Наварры. Духовный отец прочитал ему распространенные повсюду сонеты на тему о любви короля и прекрасной Фоссез, дочери Рене де Монморанси, барона де Фоссеза.

— Позвольте, позвольте, — сказал Шико, — я что-то не понимаю: в Париже считают, что его величество король Наваррский без ума от мадмуазель Ла Ребур.

— О, — сказал офицер, — так то же было в По!

— Да, да, — подтвердил священник, — то было в По.

— Вот как, в По? — переспросил торговец. Как простой буржуа, он, видимо, был осведомлен хуже всех.

— Как, — спросил Шико, — значит, у короля в каждом городе другая любовница?

— Это весьма возможно, — продолжал офицер, — ибо, насколько мне известно, когда я был в гарнизоне Кастельна-дори, его возлюбленной была мадмуазель Дайель.

— Подождите, подождите, — прервал его Шико, — мадмуазель Дайель никак гречанка?

— Совершенно верно, — подтвердил священник, — киприотка.

— Простите, простите, — вмешался торговец, радуясь тому, что и он может вставить слово, — я-то ведь из Ажана!

— Ну и что же?

— Так вот, могу совершенно точно сказать, что в Ажане король знался с мадмуазель де Тиньонвиль.

— Черти полосатые! — сказал Шико. — Ну и бабник! Но, возвращаясь к мадмуазель Дайель, — я немного знал ее семью…

— Мадмуазель Дайель была очень ревнива и постоянно угрожала королю. У нее был красивый кривой кинжальчик, который всегда лежал на столике для вышивания. И вот однажды король ушел от нее, захватив с собой кинжал и сказав при этом, что не хочет, чтобы с его преемником случилась беда.

— Так что сейчас его величество целиком принадлежит мадмуазель Ле Ребур? — спросил Шико.

— Напротив, напротив, — сказал священник, — у них полный разрыв. Мадмуазель Ле Ребур — дочь председателя судебной палаты и потому весьма сильна в словопрениях. По наущению королевы-матери бедняжка произнесла столько речей против королевы Наваррской, что заболела. Тогда королева Марго, которая отнюдь не глупа, воспользовалась этим и убедила короля перебраться из По в Нерак, так что эта любовная история оборвалась.

— Значит, король воспылал теперь страстью к Фоссез? — спросил Шико.

— О, Бог мой, да. Тем более что она беременна: он просто с ума сходит.

— А что говорит по этому поводу королева? — спросил Шико.

— Королева?

— Да, королева.

— Королева несет свои горести к подножию креста, — сказал священник.

— К тому же, — прибавил офицер, — королева ничего обо всем этом не знает.

— Да что вы! г— сказал Шико. — Быть не может.

— Почему?

— Потому что Нерак не такой уж большой город, там все насквозь видно.

— Ну, что касается этого, сударь, — сказал офицер, — там есть парк, а в парке аллеи длиною в три тысячи шагов, обсаженные густыми кипарисами, платанами и сикоморами, там такая тень, что среди бела дня шагах в десяти уже ничего не видно. А ночью-то что же, сами рассудите!

— Кроме того, королева очень занята, сударь, — сказал священник.

— Да что вы! Занята?

— Да.

— Чем же, скажите, пожалуйста?

— Общением с Господом Богом, — проникновенно ответил священник.

— С Богом? — вскричал Шико.

— Почему же нет?

— Так, значит, королева набожна?

— И даже очень.

— Однако же во дворце мессу не служат, я полагаю? — заметил Шико.

— И очень ошибаетесь. Мессы не служат! Что ж, мы, по-вашему, язычники? Так знайте же, сударь, что, если король с дворянами своей свиты ходит слушать протестантского проповедника, для королевы служат обедню в ее личной часовне.

— Для королевы?

— Да, да.

— Для королевы Маргариты?

— Для королевы Маргариты. И это так же верно, как то, что я, недостойный служитель Божий, получил два экю за то, что дважды служил в этой часовне. Я даже произнес там очень удачную проповедь на текст “Господь отделил зерно от плевел”. В Евангелии сказано: “Господь отделит”, но я полагал, что, так как Евангелие написано уже давно, это дело можно считать уже совершившимся.

— И король узнал об этой проповеди? — спросил Шико.

— Он ее прослушал.

— И не разгневался?

— Наоборот, он очень восхищался ею.

— Вы меня просто ошеломили, — ответил Шико.

— Надо прибавить, — сказал офицер, — что при дворе не только ходят на проповеди да на обедни. В замке отлично угощаются, не говоря уж о прогулках: нигде во Франции бравые военные не прогуливаются так часто, как в аллеях Нерака.

Шико собрал больше сведений, чем ему было нужно, чтобы выработать план действий.

Он знал Маргариту, у которой в Париже был свой двор, и вообще понимал, что если она не проявляла проницательности в делах любви, то лишь в тех случаях, когда у нее были свои причины носить на глазах повязку.

— Черти полосатые! — бормотал он себе под нос. — Эти тенистые кипарисовые аллеи длиной в три тысячи шагов как-то неприятно крутятся у меня в голове. Я прибыл из Парижа в Нерак, чтобы раскрыть глаза людям, у которых тут аллеи длиной в три тысячи шагов, да еще такие тенистые, что жены не могут разглядеть, как их мужья гуляют там со своими любовницами! Ей-Богу, меня тут просто искромсают за попытку расстроить все эти очаровательные прогулки. К счастью, мне известно философское умонастроение короля, на него вся моя надежда. К тому же я посол, лицо неприкосновенное. Пойдем смело!

И Шико продолжал свой путь.

На исходе дня он въехал в Нерак, как раз к тому времени, когда начинались эти прогулки, так смущавшие короля Франции и его посла.

Впрочем, Шико мог убедиться в простоте нравов, царившей при наваррском дворе, по тому, как он был допущен к аудиенции.

Простой лакей открыл перед ним дверь в скромно обставленную гостиную; дорожка к этой двери пестрела цветами. Над гостиной находились приемная короля и комната, где он любил давать днем непритязательные аудиенции, на которые отнюдь не скупился.

Когда в замок являлся посетитель, какой-нибудь офицер, а то и просто паж докладывал о нем королю. Этот офицер или паж искал короля до тех пор, пока не обнаруживал его, где бы он ни находился. Король тотчас же являлся и принимал посетителя.

Шико был глубоко тронут этой любезностью и доступностью. Он решил, что король добр, простосердечен и всецело занят любовными утехами.

Он только укрепился в этом мнении, когда в конце извилистой аллеи, обсаженной цветущими олеандрами, появился в поношенной фетровой шляпе, светло-коричневой куртке и серых сапогах король Наваррский; лицо его пылало румянцем, в руке он держал бильбоке.

На лбу у Генриха не было ни морщинки, словно никакая забота не осмеливалась задеть его темным крылом, губы улыбались, глаза сияли беспечностью и здоровьем. Приближаясь, он срывал левой рукой цветы, растущие вдоль дорожки.

— Кто хочет меня видеть? — спросил он пажа.

— Ваше величество, — ответил тот, — какой-то человек, по виду, то ли дворянин, то ли военный.

Услышав эти слова, Шико несмело подошел.

— Это я, сир. — сказал он.

— Вот тебе на! — вскричал король, воздевая руки к небу. — Господин Шико в Наварре, господин Шико у нас! Помилуй Бог! Добро пожаловать, дорогой господин Шико.

— Почтительнейше благодарю вас, ваше величество.

— И вы живехоньки, слава Богу!

— Надеюсь, что так, — сказал Шико, вне себя от радости.

— Ну, черт возьми, — сказал Генрих, — мы с вами выпьем винца из погребов Лиму, и вы скажете мне, как вы его нашли. Я очень рад видеть вас, господин Шико, садитесь-ка сюда.

И он указал ему на скамейку, стоявшую на зеленом газоне.

— Никогда, ваше величество, — сказал Шико, делая шаг назад.

— Вы проделали двести лье, чтобы повидаться со мною, а я позволю вам стоять? Ни в коем случае, господин Шико, садитесь, только сидя можно поговорить по душам.

— Но, сир, правила этикета!

— Этикет у нас, в Наварре? Да ты рехнулся, бедняга Шико. Кто здесь об этом думает?

— Нет, ваше величество, я не рехнулся, — ответил Шико, — я прибыл в качестве посла.

На ясном челе короля образовалась едва заметная складочка, но она так быстро исчезла, что Шико при всей своей наблюдательности даже следа ее не обнаружил.

— Посла? — сказал Генрих, с удивлением, стараясь при этом казаться простодушным. — Посла от кого?

— От короля Генриха Третьего. Я прибыл из Парижа, прямо из Лувра, ваше величество.

— А, тогда дело другое, — сказал король. Он вздохнул и встал со скамейки. — Ступайте, паж, оставьте нас вдвоем. Подайте вина наверх, в мою комнату, нет, лучше в рабочий кабинет. Пойдемте, Шико, я сам проведу вас.

Шико последовал за королем Наваррским. Генрих шагал теперь быстрее, чем когда шел среди цветущих олеандров.

“Какая жалость, — подумал Шико, — смущать этого славного человека, живущего в покое и неведенье. Ну что ж, он отнесется ко всему философски”.

XIII

КАК КОРОЛЬ НАВАРРСКИЙ ДОГАДАЛСЯ, ЧТО “TURENNIUS” ЗНАЧИТ “ТЮРЕНН”,

A “MARGOTA” — “МАРГО”

Как можно легко себе представить, кабинет короля Наваррского не блистал роскошью. Его беарнское величество был небогат и не швырял на ветер то немногое, чем обладал. Этот кабинет, вместе с парадной спальней, занимал все правое крыло замка. От приемной или караульной, а также от спальни отгородили часть помещения и проложили коридор, который и вел в кабинет.

Из этой просторной комнаты, обставленной довольно хорошо, хотя и без всякой королевской роскоши, открывался вид на великолепные луга у берега реки.

Густые деревья — ивы и платаны — скрывали ее течение, однако же время от времени глаза слепил блеск струй, когда река, словно мифологическое божество, вырывалась из затенявшей ее листвы и на полуденном солнце сверкали ее золотые чешуйки или же в полуночном лунном свете — ее серебристая пелена.