Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 24. Шевалье де Мезон-Руж. Волонтер девяносто второго года

Назад: Часть вторая

Дальше: XV РЕГИСТРАТОР ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА

VII

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Веселые солнечные лучи, проникнув сквозь зеленые жалюзи, золотили листья трех больших розовых кустов, что росли в деревянных ящиках на окне Мориса.

Эти цветы, тем более приятные для глаз, что сезон их уже подходил к концу, наполняли ароматом маленькую, сияющую чистотой столовую с плиточным полом, где за накрытый изящно, но без чрезмерного изобилия стол только что сели Женевьева и Морис.

На столе было все необходимое, поэтому дверь комнаты была закрыта. Само собой разумеется, они сказали:

— Мы обслужим себя сами.

Слышно было, как Агесилай что-то двигает в соседней комнате, суетясь, как хлопотун у Федра.

Тепло и красота последних солнечных дней врывались в комнату через полуоткрытые планки жалюзи, и листья кустов роз, ласкаемые солнцем, сверкали золотом и изумрудами.

Женевьева уронила на тарелку золотистый плод, который держала в руках, и, задумавшись, улыбалась одними лишь губами, тогда как ее большие глаза выражали меланхолическое томление. Она сидела молча, неподвижно, словно в оцепенении, хотя и была счастлива под солнцем любви, как цветы под лучами небесного светила.

Но вот ее взгляд отыскал глаза Мориса: он смотрел на нее не отрываясь и мечтал.

Тогда она положила руку — такую нежную, такую белую — на плечо молодого человека, вздрогнувшего от этого прикосновения. Потом она склонила голову ему на плечо с тем доверием и той непринужденностью, что порой значат больше, чем слова любви.

Женевьева смотрела на Мориса, не говоря ни слова и краснея потому, что смотрит.

Морису нужно было лишь слегка наклонить голову, чтобы прикоснуться губами к полуоткрытым губам своей возлюбленной.

Он наклонил голову. Женевьева побледнела, и ее глаза закрылись, как лепестки цветка, скрывающего свою чашечку от лучей света.

Так пребывали они в полузабытьи непривычного счастья, как вдруг резкий звонок заставил их вздрогнуть.

Они отстранились друг от друга.

Вошел служитель и с таинственным видом прикрыл дверь.

— Это гражданин Лорен, — сообщил он.

— Ах, этот милый Лорен! — воскликнул Морис. — Сейчас я его выпровожу. Извините, Женевьева.

Женевьева остановила его.

— Выпроводить вашего друга, Морис! — сказала она. — Друга, что вас утешал и поддерживал, что вам помогал? Нет, я не хочу гнать такого друга ни из вашего дома, ни из вашего сердца. Пусть он войдет, Морис, пусть войдет.

— Как, вы позволяете?.. — произнес Морис.

— Я этого хочу, — сказала Женевьева.

— О! Значит, вы находите, что я недостаточно люблю вас, — воскликнул Морис, восхищенный такой деликатностью, — вам хочется, чтобы вас боготворили?

Женевьева склонила свое покрасневшее лицо к молодому человеку. Морис открыл дверь. Вошел Лорен, сверкающий, как ясный день, в своем костюме полумюскадена. Заметив Женевьеву, он не скрыл удивления, тут же сменившегося почтительным поклоном.

— Входи, Лорен, входи, — промолвил Морис, — и посмотри на эту даму. Ты низвергнут с трона, Лорен: теперь появился кто-то, кого я предпочитаю тебе. Я отдал бы за тебя жизнь; но ради нее — это для тебя не новость, Лорен, — я пожертвовал честью.

— Сударыня, — сказал Лорен серьезно, что свидетельствовало о его глубоком волнении, — я постараюсь любить Мориса сильнее, чем вы, чтобы он совсем не перестал любить меня.

— Садитесь, сударь, — улыбнулась ему Женевьева.

— Да, садись, — добавил Морис. Теперь, когда в правой руке его была рука друга, а в левой — рука возлюбленной, его сердце наполнилось тем счастьем, к какому только может стремиться человек на земле.

— Итак, ты больше не хочешь умирать? Ты больше не хочешь лишать себя жизни?

— Как это? — не поняла Женевьева.

— О Боже мой! — произнес Лорен. — До чего же непостоянное животное человек и до чего правы философы, презирая его легкомыслие! Вот один такой. Верите ли, сударыня, еще вчера вечером он хотел кинуться в воду, заявлял, что для него счастье в этом мире уже невозможно; и вот каким я его нахожу сегодня утром! Он весел, на устах улыбка, на лице блаженство, а его сердце вновь радостно бьется при виде хорошо накрытого стола. Правда, он не ест, но это еще не доказывает, что он стал несчастнее.

— Как? — спросила Женевьева. — Он хотел сделать то, о чем вы говорите?

— И еще много всякого. Я расскажу вам об этом немного позже. А сейчас я голоден. В этом виноват Морис: вчера вечером он заставил меня обегать весь квартал Сен-Жак. Так что позвольте мне нарушить целость вашего завтрака, — никто из вас к нему еще не притронулся.

— А ведь ты прав! — с детской радостью воскликнул Морис. — Давайте завтракать. Я ведь ничего не ел, да и вы, Женевьева.

Он проследил за Лореном, когда произнес это имя, но тот и бровью не повел.

— Ах, так, значит, ты угадал, кто она такая? — спросил его Морис.

— Черт возьми! — ответил Лорен, отрезая большой кусок бело-розовой ветчины.

— Я тоже голодна, — сказала Женевьева, протягивая свою тарелку.

— Лорен, — сказал Морис, — вчера вечером я был болен.

— Ты был больше чем болен, ты был просто безумен.

— А сегодня утром, мне кажется, страдаешь ты.

— Почему?

— Потому что ты не сочинил еще стихов.

— Я только что об этом подумал, — ответил Лорен, — извольте:

Искусник Феб, меж граций сидя,

Им дарит лиры сладкий звук;

Но, по следам Венеры выйдя,

Роняет лиру он из рук.

— Как всегда — катрен. Хорошо! — смеясь, отметил Морис.

— Да и нужно, чтобы ты им удовольствовался, потому что сейчас речь пойдет о менее веселых вещах.

— Что еще случилось? — с беспокойством спросил Морис.

— Случилось то, что следующим в Консьержери дежурю я.

— В Консьержери? — воскликнула Женевьева. — Возле королевы?

— Да, возле королевы, сударыня, думаю, что да… Женевьева побледнела. Морис нахмурился и сделал знак Лорену.

Тот отрезал новый кусок ветчины, почти в два раза больше первого.

Королева действительно была переведена в Консьержери, куда за нею последуем и мы.

VIII

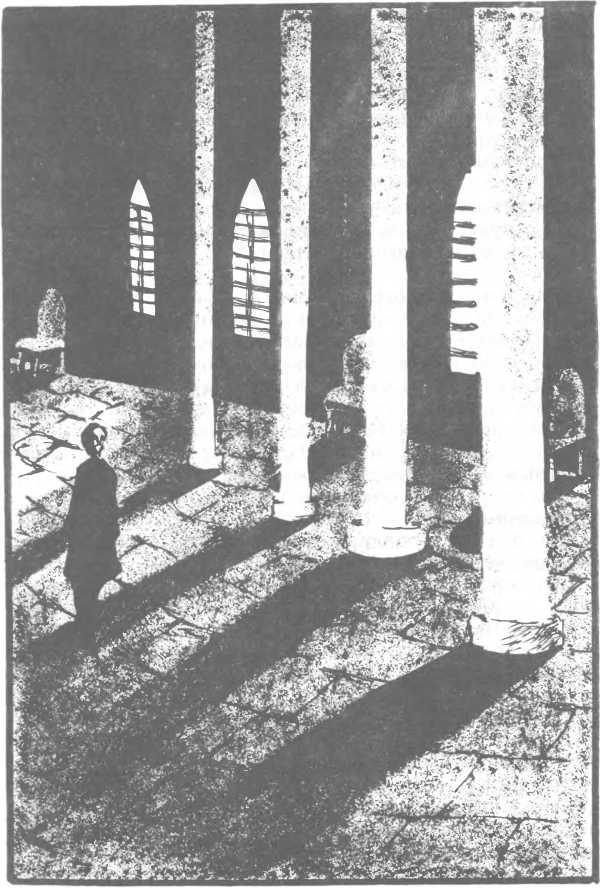

КОНСЬЕРЖЕРИ

На углу моста Менял и Цветочной набережной возвышаются остатки старинного дворца Людовика Святого, который называли просто Дворцом, как Рим — просто Городом, и который продолжает сохранять это державное имя, хотя единственные короли, обитающие в нем, — это регистраторы, судьи и адвокаты.

Обширен и мрачен этот дом, заставляющий скорее бояться, нежели любить строгую богиню правосудия. Здесь на тесном пространстве можно увидеть все атрибуты и все прерогативы человеческой мести. Вот помещения, где обвиняемых стерегут; дальше — залы, где их судят; ниже — темницы, куда их запирают после приговора; у входа — небольшая площадка, где их клеймят раскаленным железом, обрекая на бесчестье; в ста пятидесяти шагах — другая, побольше, где их убивают, то есть Гревская площадь, где заканчивают набросок, сделанный во дворце.

У правосудия, как видим, все под рукой.

Вся эта группа зданий, сросшихся друг с другом, угрюмых, серых, с маленькими зарешеченными окнами, с зияющими сводами, похожими на пещеры с решетками, — все эти здания, тянущиеся вдоль набережной Люнет, и есть Консьержери.

В этой тюрьме есть темницы, которые вода Сены увлажняет свой черной тиной; есть таинственные отверстия — когда-то они были дорогой в реку для жертв, в чьем исчезновении кое-кто был заинтересован.

В 1793 году Консьержери, неустанная поставщица эшафота, была переполнена арестованными, которых за час превращали в приговоренных. Старая тюрьма Людовика Святого стала в те годы гостиницей смерти.

По ночам под сводами ее ворот раскачивался красный фонарь — зловещая вывеска этого места скорби.

Накануне того дня, когда Морис, Лорен и Женевьева вместе завтракали, глухой стук колес потряс мостовую набережной, стекла тюрьмы и затих перед стрельчатыми воротами. Жандармы ударили эфесами сабель в ворота — те распахнулись, и экипаж въехал во двор. Когда вновь закрылись ворота и проскрежетали запираемые замки, из кареты вышла женщина.

Открытая калитка тотчас поглотила ее. Три или четыре физиономии, высунувшиеся из полумрака на свет факелов, чтобы увидеть заключенную, через мгновение вновь исчезли во мраке. Послышалось несколько вульгарных смешков и несколько грубых слов, которыми любопытствующие обменялись на прощание. Голоса еще были слышны, но удаляющихся людей уже не было видно.

Женщина, доставленная таким образом, оставалась за первой низенькой дверью вместе с жандармами. Она понимала, что нужно было войти во вторую, и попыталась сделать это, но не учла, что требовалось одновременно согнуть ноги в коленях и опустить голову, потому что снизу поднималась ступенька, а вверху проходила балка. И узница, несомненно еще не привыкшая к тюремной архитектуре, хотя уже давно пребывала под арестом, забыла опустить голову и сильно ударилась о железную балку.

— Вам больно, гражданка? — спросил один из жандармов.

— Мне уже больше ничто не причиняет боль, — спокойно ответила она.

И без единой жалобы она прошла дальше, хотя над бровью у нее виден был почти кровоточащий след от удара.

Далее находилось кресло смотрителя, более почтенное в глазах заключенных, чем королевский трон в глазах придворных, ведь тюремный смотритель — это раздатчик милостей, а для узника важна каждая из них, ведь часто малейшая благосклонность превращает мрачное небо заключенного в лучезарный свод.

Смотритель Ришар восседал в кресле; убежденный в своей значимости, он не покинул его даже при скрежете решеток и шуме экипажа, возвещавших о новом постояльце. Он взял щепотку табаку, посмотрел на узницу, открыл толстенную книгу регистрации и стал выбирать перо в маленькой деревянной чернильнице, где чернила, на краях превратившиеся в камень, еще хранили в глубине немного тинистой влаги, — так в кратере вулкана всегда остается немного расплавленной лавы.

— Гражданин смотритель, — сказал старший конвойной группы, — занеси-ка привезенную в книгу, да поживее: нас ждут не дождутся в Коммуне.

— О, это мы мигом, — ответил смотритель, добавляя в чернильницу несколько капель вина, оставшихся на дне стакана. — Слава Богу, рука набита! Твои имя и фамилия, гражданка?

И, обмакнув перо в эти самодельные чернила, он приготовился записать в нижней части листа, заполненного уже на семь восьмых, сведения о прибывшей. Стоявшая позади его кресла гражданка Ришар доброжелательно и с каким-то почтительным удивлением изучала женщину, которую расспрашивал муж, — на вид такую грустную, но одновременно такую благородную и гордую.

— Мария Антуанетта Жанна Жозефина Лотарингская, — ответила узница, — эрцгерцогиня Австрийская, королева Франции.

— Королева Франции? — удивленно повторил смотритель, приподнявшись и опираясь руками о кресло.

— Королева Франции, — повторила узница тем же тоном.

— Иначе говоря, вдова Капет, — заметил начальник конвоя.

— Под каким из этих двух имен мне записать ее? — спросил смотритель.

— Под каким хочешь, только побыстрее, — ответил тот.

Смотритель вновь опустился в кресло и, слегка дрожа, записал в своей книге имя, фамилию и титул, названные узницей. Эта запись, отливающая красноватым цветом чернил, сохранилась по сей день, хотя крысы революционной смотрительской изгрызли на листе самое ценное место.

Жена Ришара по-прежнему стояла за креслом мужа, сложив руки в порыве религиозного сострадания.

— Ваш возраст?

— Тридцать семь лет и девять месяцев, — ответила королева.

Ришар привычно занес все данные, описал приметы, добавил обычные формулировки и примечания.

— Все, дело сделано, — произнес он.

— Куда ее отведем? — спросил старший конвойной группы.

Ришар опять взял щепотку табака и посмотрел на жену.

— Ну вот! — заволновалась та. — Нас ведь не предупредили, и мы совсем не знали…

— Поищи! — сказал конвоир.

— Есть совещательная комната судей, — продолжала жена.

— Гм! Но она очень большая, — пробормотал Ришар.

— Тем лучше! Если она большая, то в ней легче разместить охрану.

— Иди туда, — сказал Ришар. — Только она нежилая, в ней нет даже кровати.

— Да, действительно. Об этом я не подумала.

— Чего там! — заметил один из жандармов. — Завтра туда поставят кровать, а до завтра совсем недолго осталось.

— Впрочем, гражданка может провести ночь и в нашей комнате, не так ли, муженек? — сказала жена Ришара.

— А как же мы? — спросил смотритель.

— А мы не будем ложиться. Как сказал гражданин жандарм, ночь скоро кончится.

— Хорошо, — решил Ришар, — отведите гражданку в мою комнату.

— Тем временем вы приготовите нам расписку, не так ли?

— Когда вернетесь, она будет готова.

Жена Ришара взяла стоявшую на столе свечу и пошла первой.

Мария Антуанетта, не проронив ни слова, последовала за ней, как всегда бледная и спокойная. Двое тюремщиков, которым жена смотрителя сделала знак, замыкали шествие. Королеве показали кровать, и хозяйка поспешила застелить ее чистым бельем. Тюремщики стали снаружи у дверей, дверь заперли на два оборота, и Мария Антуанетта осталась одна.

Никто не знает, как она провела эту ночь, потому что она осталась наедине с Богом.

Лишь на следующий день королеву перевели в совещательную комнату судей. Это продолговатое четырехугольное помещение с небольшой дверью, выходившей в один из коридоров Консьержери, разделили во всю длину перегородкой, не доходившей до потолка.

Одно из этих отделений стало комнатой охранников.

Другое — комнатой королевы.

Окно с решеткой из толстых прутьев освещало каждую из двух келий.

Ширма, заменявшая дверь, отделяла королеву от ее стражников, закрывая проем в середине перегородки.

Все пространство помещения было вымощено кирпичами, поставленными торцом. Стены были когда-то отделаны рамками из золоченого дерева, но сейчас с них свисали обрывки бумажных обоев, украшенных королевскими лилиями.

Кровать напротив окна, а возле него стул — вот вся обстановка королевской темницы.

Войдя в нее, королева попросила, чтобы принесли ее книги и рукоделие. Ей принесли «Революции в Англии» — книгу, которую она начала читать еще в Тампле, «Путешествие молодого Анахарсиса» и ее вышивку.

Жандармы тоже устроились в другой половине. История сохранила их имена, как обычно и случается с незначительными людьми, кого судьба связывает с великими катастрофами и на ком отражаются отблески того света, что бросает молния, сокрушая либо королевские троны, либо самих королей.

Их звали Дюшен и Жильбер.

Коммуна назначила этих двоих людей, потому что знала их как добрых патриотов. Они должны были оставаться на своем посту в этой камере до суда над Марией Антуанеттой: так надеялись избежать беспорядка, почти неминуемого в том случае, если охрана меняется несколько раз в день. Поэтому на этих двоих была возложена чрезвычайная ответственность.

Королева с первого дня узнала об этой мере из разговора охранников: каждое слово их долетало до нее, если какая-то причина не заставляла их понижать голос. Она почувствовала одновременно и радость и беспокойство. С одной стороны, говорила она себе, эти люди должны быть очень надежными, поскольку из многих выбрали именно их. С другой стороны, размышляла она, ее друзья смогут найти гораздо больше возможностей подкупить двух известных им постоянных сторожей, чем сотню незнакомцев, волею случая определенных на дежурство и неожиданно оказавшихся рядом с ней на один день.

В первую ночь, перед тем как лечь, один из жандармов по привычке закурил. Дым табака проник через перегородку и окутал несчастную королеву, чьи бедствия обострили ее чувствительность, вместо того чтобы притупить ее.

Вскоре она почувствовала недомогание и тошноту, в голове у нее мутилось от тяжелого удушья. Но, верная своей неукротимой гордости, она не высказала ни единой жалобы.

Она не могла уснуть; и в этом болезненном бодрствовании, в ничем не нарушаемой ночной тишине ей показалось, что извне доносится какой-то стон; он был заунывным и протяжным, в нем было что-то зловещее и пронзительное, похожее на шум ветра в тесных ущельях, когда буря заимствует человеческий голос, чтобы одушевить страсти стихий.

Вскоре она поняла, что этот стон, вначале заставивший ее вздрогнуть, этот горестный и несмолкающий вопль был жалобным воем собаки на набережной. Ей вспомнился бедный Блек, о котором она забыла, когда ее увозили из Тампля, и чей голос, казалось ей, теперь узнала.

Действительно, бедное животное, из-за избытка бдительности потерявшее свою хозяйку, незаметно последовало за ней, бежало за экипажем вплоть до решеток Консьержери и бросилось прочь только потому, что едва не было разрезано пополам двойным лезвием железных ворот, захлопнувшихся за королевой. Но бедная собака вскоре опять вернулась и, поняв, что ее хозяйка заперта в этом каменном склепе, звала ее, завывая в десяти шагах от часового, в ожидании ласкового ответа.

Королева ответила вздохом, насторожившим охрану.

Но, поскольку этот вздох был единственным и за ним не последовало никакого шума в комнате Марии Антуанетты, охранники успокоились и опять погрузились в дремоту.

На рассвете королева поднялась и оделась.

Сквозь частые прутья оконной решетки голубоватый свет падал на ее исхудавшие руки; она делала вид, что читает, но мысли ее были далеко от книги.

Жандарм Жильбер приоткрыл ширму и молча посмотрел на нее. Мария Антуанетта услышала скрип створок, которые, складываясь, царапали пол, но даже не шевельнулась.

Она сидела так, что жандармам ее голова видна была в ореоле утреннего света.

Жильбер подал товарищу знак, чтобы тот вместе с ним заглянул за ширму.

Дюшен подошел.

— Посмотри, — тихо произнес Жильбер, — как она бледна; это ужасно! Ее глаза покраснели, значит, она страдает. Я сказал бы, что она плакала.

— Ты же хорошо знаешь, — ответил Дюшен, — что вдова Капет никогда не плачет. Для этого она слишком горда.

— Значит, она больна, — решил Жильбер.

И продолжал, повысив голос:

— Скажи-ка, гражданка Капет, ты больна?

Королева медленно подняла глаза и устремила свой ясный и вопрошающий взгляд на охранников.

— Это вы со мной говорите, господа? — спросила она голосом, полным доброты: ей показалось, что она заметила тень участия в тоне того, кто обратился к ней.

— Да, гражданка, с тобой, — продолжал Жильбер. — Мы спрашиваем тебя: не больна ли ты?

— Почему вы об этом спрашиваете?

— Потому что у тебя очень красные глаза.

— К тому же ты очень бледна, — добавил Дюшен.

— Благодарю вас, господа. Нет, я не больна, но ночью мне действительно было плохо.

— Ах да, твои печали…

— Нет, господа, мои печали всегда одни и те же; и поскольку религия научила меня повергать их к подножию креста, то не бывает дней, когда мои печали заставляют меня страдать больше или меньше. Просто этой ночью я слишком мало спала.

— Понятно: новое жилище, другая постель, — предположил Дюшен.

— К тому же, жилище не из лучших, — добавил Жильбер.

— Нет, господа, не из-за этого, — покачав головой, сказала королева. — Хорошее или нет, мое жилище мне безразлично.

— В чем же тогда причина?

— В чем?

— Да.

— Прошу простить меня за мои слова; но я очень непривычна к запаху табака, который и сейчас исходит от этого господина.

И действительно, Жильбер курил, что, впрочем, было его обычным занятием.

— А, Боже мой! — воскликнул он, взволнованный тем, с какой кротостью с ним говорила королева. — Вот в чем дело! Почему же, гражданка, ты не сказала об этом раньше?

— Потому что не считала себя вправе стеснять вас своими привычками, сударь.

— В таком случае у тебя больше не будет неудобств, по крайней мере с моей стороны, — сказал Жильбер, отбросив трубку, и она разбилась, ударившись о пол. — Я не стану больше курить.

И он повернулся, уводя своего товарища и закрывая ширму.

— Возможно, ей отрубят голову, это дело нации. Но к чему нам заставлять страдать эту женщину? Мы солдаты, а не палачи, как Симон.

— Твое поведение отдает аристократством, — заметил Дюшен, покачав головой.

— Что ты называешь аристократством? Объясни хоть немного.

— Я называю аристократством все, что досаждает нации и доставляет удовольствие ее врагам.

— По-твоему, выходит, что я досаждаю нации, поскольку прекратил окуривать вдову Капет? Да полно тебе! Видишь ли, — продолжал достойный малый, — я помню и свою клятву родине, и приказ моего командира. Приказ я знаю наизусть: «Не позволить узнице бежать, не позволять никому проникать к ней, предотвращать всякую переписку, какую она захочет завязать или поддержать, и умереть, если надо, на своем посту!» Вот что я обещал, и я это выполню. Да здравствует нация!

— Да я не сержусь на тебя, наоборот, — ответил Д'Гошен, — но мне жаль будет, если ты себя скомпрометируешь.

— Тсс! Кто-то идет.

Королева не упустила ни слова из этого разговора, хотя охранники и говорили тихо. Жизнь в неволе удваивает остроту чувств.

Охранники насторожились не напрасно: слышны были приближающиеся шаги нескольких человек.

Дверь открылась.

Вошли два муниципальных гвардейца вместе со смотрителем и несколькими тюремщиками.

— Ну, что арестованная? — спросили они.

— Она там, — ответили оба жандарма.

— А что за помещение ей отвели?

— Посмотрите сами.

И Жильбер постучал в перегородку.

— Что вам угодно? — спросила королева.

— Представители Коммуны, гражданка Капет.

«Этот человек добр, — подумала Мария Антуанетта, —

и, если мои друзья захотят…»

— Ладно, ладно, — прервали расспросы муниципальные гвардейцы, отстраняя Жильбера и входя к королеве, — к чему столько церемоний!

Королева не подняла головы. По ее бесстрастному виду можно было подумать, что она не видит и не слышит происходящего, словно по-прежнему находится одна.

Представители Коммуны тщательно осмотрели комнату, проверили деревянную обшивку стен, постель, решетки на окне, выходившем на женский двор. Потом, напомнив жандармам о чрезвычайной бдительности, вышли, не сказав ни слова Марии Антуанетте, но она, казалось, и не заметила их присутствия.

IX

ЗАЛ ПОТЕРЯННЫХ ШАГОВ

К исходу того самого дня, когда муниципальные гвардейцы столь тщательно осматривали камеру королевы, какой-то человек, одетый в серую карманьолу, с густой черной шевелюрой, увенчанной одной из тех медвежьих шапок, по каким тогда в толпе отличали наиболее рьяных патриотов, прогуливался в большом зале, столь философски названном залом Потерянных Шагов. Он, казалось, с большим вниманием рассматривал расхаживающих взад и вперед людей, обычно заполнявших этот зал; число их сильно увеличилось в эпоху, когда судебные процессы приобрели исключительно важное значение и когда судились уже только ради того, чтобы отспорить свою голову у палачей и у гражданина Фукье-Тенвиля, их неутомимого поставщика.

Манера поведения человека, чей портрет мы только что набросали, была выбрана с весьма большим вкусом. В то время общество разделилось на два класса: овец и волков; одни, естественно, должны были вселять страх в других, ибо одна половина общества пожирала другую.

Наш свирепый наблюдатель был невысокого роста. Он держал в грязной до черноты руке одну из тех дубинок, которые называли «конституцией». Правда, его рука, игравшая этим жутким орудием, могла бы показаться слишком маленькой тому, кто решился бы сыграть по отношению к этой странной личности роль инквизитора, которую тот присвоил себе в отношении других. Но никто не осмеливался хоть как-нибудь проверить человека со столь угрожающей наружностью.

Человек с дубинкой и в самом деле внушал серьезное беспокойство кое-кому из писцов, рассуждавших в своих закутках о государственных делах, которые в ту пору начинали идти или все хуже и хуже, или все лучше и лучше, в зависимости от того, с какой точки зрения ни них смотреть, — с консервативной или революционной. Доблестные писцы украдкой поглядывали на черную бороду незнакомца, на его зеленоватые глаза, спрятанные под густыми щетками бровей, и вздрагивали каждый раз, когда устрашающий патриот, прогуливаясь из конца в конец зала Потерянных Шагов, приближался к ним.

Особенный страх находил на них оттого, что, всякий раз как они решались приблизиться к нему или просто слишком внимательно на него взглянуть, этот человек опускал свое увесистое оружие на плиты пола, исторгая из них то тяжелый и глухой, то звонкий и раскатистый звук.

Но не только доблестные обитатели закутков, о ком мы говорим и кого называют «дворцовыми крысами», испытывали это жуткое впечатление; многие входившие в зал Потерянных Шагов через широкую дверь или через какую-нибудь маленькую боковую старались как можно быстрее пройти мимо этого человека, а он упорно повторял путь из одного конца зала в другой, поминутно находя предлог стукнуть дубинкой по плитам.

Если бы писари были менее напуганы, а посетители — более проницательны, они несомненно обнаружили бы, что наш патриот, своенравный, как все экцентричные или несдержанные натуры, казалось, отдает предпочтение определенным плиткам — например, тем, что находились вблизи правой стены или где-то в центре зала: они издавали самые чистые и громкие звуки.

Он закончил тем, что сосредоточил свой гнев всего на нескольких плитках, находившихся в центре зала. В какой-то момент он, забывшись, даже остановился, будто прикидывая взглядом расстояние.

Правда, задумался он лишь на мгновение; взгляд его, в котором молнией промелькнула радость, вновь принял свирепое выражение.

Почти в эту же самую минуту другой патриот — в то время политические взгляды каждого легко определялись по лицу, а еще легче по одежде, — итак, повторяем, почти в ту же самую минуту другой патриот вошел через дверь, ведущую из галереи и, по-видимому, нисколько не разделяя жуткого впечатления, что внушал всем первый патриот, почти такой же походкой двинулся ему навстречу, и, следовательно, они должны были встретиться в центре зала.

У вновь пришедшего были точно такие же медвежья шапка, серая карманьола, грязные руки и дубинка. Ко всему прочему, в отличие от первого, у него была большая сабля, бившая его по икрам. Внешний вид его вызывал еще больший ужас: если первый был просто страшен, то второй выглядел лживым, злобным и подлым.

Хотя казалось, что оба принадлежали к одной партии, разделяли одни убеждения, присутствующие все же рискнули украдкой полюбопытствовать, чем закончится если не встреча расхаживающих патриотов — они шли не совсем по одной и той же линии, — то, во всяком случае, их сближение. При первом туре этой прогулки надежды публики не оправдались: патриоты лишь обменялись взглядами. Правда, первый, меньше ростом, слегка побледнел. И только по невольному движению его губ было видно, что бледность эта вызвана не чувством страха, а отвращением.

Однако при втором туре — казалось, патриот сделал над собой огромное усилие — лицо его, до этого такое неприветливое, прояснилось, какое-то подобие ласковой улыбки пробежало по его губам, и он направил свой путь немного левее с очевидной целью остановить другого патриота.

Их встреча произошла недалеко от центра зала.

— Черт возьми! Так это же гражданин Симон! — воскликнул первый патриот.

— Он самый! Но что тебе от него нужно, от гражданина Симона? И прежде всего, кто ты такой?

— Нуда, притворяйся, что не узнаешь меня!

— Вовсе не узнаю, и по той простой причине, что никогда тебя не видел.

— Да полно тебе! Будто не узнаешь того, кто был удостоен чести нести голову Ламбаль?

Слова эти, произнесенные с глухой яростью, вырвались из уст патриота в карманьоле подобно пламени. Симон вздрогнул.

— Ты? — произнес он. — Ты?

— Тебя это удивляет? Эх, гражданин, а я-то считал, что ты лучше знаешь друзей, соратников!.. Ты меня огорчаешь.

— То, что ты сделал, — это здорово, — сказал Симон, — но я не знаю тебя.

— Да, выгоднее стеречь маленького Капета: ты больше на виду. Поэтому я тебя знаю и уважаю.

— Спасибо.

— Не за что. Прогуливаешься?

— Да, жду кое-кого… А ты?

— Я тоже.

— Как же тебя зовут? Я поговорю о тебе в клубе.

— Меня зовут Теодор.

— А дальше?

— Это все. Тебе недостаточно?

— О! Вполне… Кого же ты ждешь, гражданин Теодор?

— Одного друга: хочу сделать ему хорошее сообщеньице.

— Правда? Расскажи мне.

— Речь о выводке аристократов.

— Как их зовут?

— Нет, извини, это я могу сообщить только моему другу.

— Ты не прав. А вот и мой друг приближается к нам. Мне кажется, он достаточно хорошо знает, как тотчас уладить твое дело, а?

— Фукье-Тенвиль! — воскликнул первый патриот.

— Всего-навсего, дорогой друг.

— Так, хорошо.

— Да, хорошо… Здравствуй, гражданин Фукье.

Фукье-Тенвиль, бледный, спокойный, по привычке смотрящий широко раскрытыми черными глазами из-под густых бровей, только что появился из боковой двери зала, держа в руке книгу протоколов, а под мышкой — пачку бумаг.

— Здравствуй, Симон, — сказал он. — Что нового?

— Новостей много. Прежде всего — сообщение гражданина Теодора, который нес голову Ламбаль. Представляю его тебе.

Фукье обратил свой умный взгляд на патриота, которого, как ни храбро он управлял своими нервами, этот осмотр смутил.

— Теодор, — сказал Фукье. — Кто этот Теодор?

— Я, — сказал человек в карманьоле.

— И это ты нес голову Ламбаль? — произнес с явно выраженным сомнением общественный обвинитель.

— Я, по улице Cент-Антуан.

— Но я уже знаю одного, кто хвастается тем же, — заметил Фукье.

— А я знаю десять таких, — смело продолжал гражданин Теодор. — Но, в конце концов, поскольку они чего-то требуют, а я не требую ничего, то надеюсь, что мне окажут предпочтение.

Это меткое замечание рассмешило Симона и развеселило Фукье.

— Ты прав, — сказал он, — и если ты его еще не получил, то должен был получить. А теперь, прошу, оставь нас; Симон должен мне кое-то сказать.

Теодор отошел, ничуть не задетый откровенностью гражданина общественного обвинителя.

— Минуточку, — крикнул Симон, — не отсылай его так; послушай сначала сообщение, которое он нам принес!

— Ах да, — с рассеянным видом сказал Фукье-Тенвиль, — сообщение?

— Да, о целом выводке, — добавил Симон.

— Ну, что же, говори. О чем идет речь?

— Да так, пустяки: о гражданине Мезон-Руже и нескольких его друзьях.

Фукье отпрянул назад; Симон поднял руки к небу.

— Правда? — воскликнули они вместе.

— Чистая правда. Хотите их взять?

— Немедленно. Где они?

— Я встретил Мезон-Ружа на Большой улице Нищих.

— Ты ошибаешься, его нет в Париже, — возразил Фукье.

— Я видел его, говорю тебе.

— Невозможно. Мы бросили по следу сотню человек. Он не из тех, кто показывается на улицах.

— Он, он, он, — твердил патриот, — высокий брюнет, сильный, как трое силачей, и бородатый, как медведь.

Фукье пренебрежительно пожал плечами.

— Еще одна глупость, — сказал он. — Мезон-Руж маленького роста, худощав, и у него нет намека на бороду.

С подавленным видом патриот опустил руки.

— Не важно, доброе намерение тоже поступок. Ну, а теперь, Симон, поговорим вдвоем, да поскорее: меня ждут в канцелярии суда, пора отправлять повозки.

— Особенно нового ничего нет. Ребенок чувствует себя хорошо.

Патриот повернулся к ним спиной так, чтобы и не показаться нескромным, и все слышать.

— Если я вам мешаю, то пойду, — сказал он.

— Прощай, — сказал Симон.

— Привет, — бросил Фукье.

— Скажи своему другу, что ты ошибся, — добавил Симон.

— Да, я подожду его.

Теодор немного отошел и оперся на свою дубинку.

— Значит, малыш поживает хорошо, — заметил Фукье. — А как настроение?

— Я леплю его по своему желанию.

— Он разговаривает?

— Когда я хочу этого.

— Как ты думаешь, мог бы он выступить свидетелем на процессе Антуанетты?

— Не только думаю, а уверен.

Теодор прислонился к столбу, уставившись на дверь. Взгляд его был рассеян, тогда как уши, показавшиеся из-под огромной медвежьей шапки, были насторожены. Может быть, он ничего не видел, но наверняка кое-что слышал.

— Подумай хорошенько, — настаивал Фукье. — Не соверши промаха перед комиссией. Уверен, что Капет будет говорить?

— Он скажет все, что я захочу.

— Он рассказал тебе то, о чем мы хотим его спросить?

— Рассказал.

— Это важно, гражданин Симон, то, что ты нам обещаешь. Такое признание смертельно для матери.

— Я на это и рассчитываю, черт побери!..

— Такого еще не видывали со времен признаний Нерона Нарциссу, — глухо пробормотал Фукье. — Еще раз поразмысли, Симон.

— Можно подумать, гражданин, что ты считаешь меня неразумной скотиной — все время повторяешь мне одно и то же. Так послушай-ка это сравнение: когда я опускаю кожу в воду, она становится мягкой?

— Но… не знаю, — растерялся Фукье.

— Становится. Так вот, маленький Капет становится в моих руках таким же податливым, как самая мягкая кожа. У меня для этого есть свои методы.

— Ну, ладно, — пробормотал Фукье. — Это все, о чем ты хотел сказать?

— Все… Впрочем, чуть не забыл: есть еще сообщение.

— Как всегда! Ты что же, хочешь завалить меня работой?

— Нужно служить отечеству.

И Симон протянул ему кусок бумаги, такой же черный, как одна из тех кож, о которых он только что говорил, но, естественно, не такой мягкий. Фукье взял его и прочитал.

— Опять твой гражданин Лорен; ты, выходит, сильно ненавидишь этого человека?

— Я вижу, что он всегда враждебно настроен к закону. Вчера вечером он сказал женщине, помахавшей ему из окна: «Прощайте, сударыня»… А завтра я надеюсь передать тебе несколько слов о другом подозрительном — об этом Морисе Ленде, что был муниципальным гвардейцем в Тампле до истории с красной гвоздикой.

— Уточни-ка все это, уточни! — улыбнулся Фукье Симону и протянул ему руку.

Затем он поспешно повернулся к нему спиной, что вряд ли говорило в пользу сапожника.

— Какого черта мне уточнять? Ведь гильотинировали и за меньшие преступления.

— Терпение, — спокойно отпарировал Фукье, — все сразу не сделаешь.

И он быстрым шагом направился обратно, исчезнув в проходе. Симон поискал глазами своего гражданина Теодора, чтобы утешиться в разговоре с ним, но уже не увидел его в зале.

Едва Симон миновал решетку западных ворот, как Теодор появился возле одной из каморок, предназначенных для писцов, в сопровождении ее обитателя.

— Когда запирают ворота? — спросил Теодор у него.

— В пять часов.

— Что происходит здесь потом?

— Ничего. Зал пуст до следующего дня.

— Никаких обходов, посещений?

— Нет, сударь, наши каморки запираются на ключ.

Слово «сударь» заставило Теодора нахмуриться; он тотчас же недоверчиво огляделся.

— Лом и пистолеты в каморке?

— Да, под ковриком.

— Возвращайся к нашим… Кстати, покажи-ка мне еще комнату трибунала, в которой есть незарешеченное окно, выходящее во двор неподалеку от площади Дофины.

— Налево, между столбами, под фонарем.

— Хорошо. Ступай и держи лошадей наготове в условленном месте.

— О! Удачи вам, сударь, удачи!.. Рассчитывайте на меня!

— Вот подходящий момент… никто не смотрит… открой каморку.

— Все в порядке, сударь. Я буду молиться за вас!

— Не за меня сейчас нужно молиться! Прощай!

И гражданин Теодор, бросив на собеседника выразительный взгляд, так ловко скользнул под маленькую крышу каморки, что исчез, словно был тенью писца, запирающего дверь.

Достойный писец вынул ключ из замка, взял под мышку свои бумаги и вышел из просторного зала вместе с несколькими служащими, которые, подчиняясь пятому удару часов, покидали канцелярию суда, подобно арьергарду замешкавшихся пчел.

X

ГРАЖДАНИН ТЕОДОР

Ночь окутала своим большим сероватым покрывалом этот огромный зал, где злосчастное эхо обречено повторять едкую речь адвокатов и слова мольбы обвиняемых.

В темноте виднелись белые колонны; отдаленные друг от друга, прямые и неподвижные, они, казалось, несли ночное дежурство посреди зала, будто привидения, защищающие это священное место.

В этом мраке слышался лишь хруст и топот: крысы, начав с деревянных перегородок, грызли теперь бумажные завалы в каморках писцов.

Иногда можно было услышать еще шум проезжавшего экипажа, достигавший этого, как сказал бы академик, святилища Фемиды; иногда — неясное позвякивание ключей, исходившее, казалось, из-под земли. Но все это доносилось издалека. А ничто так не подчеркивает непроницаемость тишины, как отдаленный звук; равным образом ничто так не подчеркивает темноту, как мелькнувший вдали огонек.

Доводящий до головокружения ужас несомненно охватил бы каждого, кто отважился бы в этот час появиться в огромном зале дворца: его стены снаружи были еще красны от крови сентябрьских жертв, а по его лестницам днем прошли двадцать пять приговоренных к смерти. И всего несколько футов отделяло пол зала от карцеров Консьержери, населенных белеющими скелетами.

И все же среди этой ужасающей ночи, среди этой почти торжественной тишины послышался слабый скрежет. Дверь одной из каморок для писцов повернулась на скрипучих петлях, и какая-то тень, чернее ночи, осторожно выскользнула из нее.

Ярый патриот, которого шепотом назвали «сударем» и который вслух называл себя Теодором, легкими шагами шел, едва касаясь шероховатых плит.

В правой руке он сжимал тяжелый железный лом, а левой придерживал на поясе двуствольный пистолет.

«Я насчитал двенадцать плит, начиная от каморки, — шептал он. — Так, посмотрим, вот край первой…»

И продолжая считать, он ощупывал ногой промежутки между плитами, ставшие от времени более ощутимыми.

«Итак, — прошептал он, останавливаясь, — все ли я предусмотрел? Хватит ли у меня сил, а у нее — мужества? О, ведь я хорошо знаю ее мужество. Великий Боже! Когда я возьму ее за руку, когда я скажу ей: „Государыня, вы спасены!“?»

Он застыл, словно подавленный такой надеждой.

«О! — говорил он сам с собой. — Безрассудный, бессмысленный план, скажут другие, забираясь под свои одеяла или довольствуясь тем, что, переодетые лакеями, будут бродить вокруг Консьержери. Но у них для решимости нет того, что есть у меня, ведь я хочу спасти не только королеву, но еще — и в первую очередь — женщину.

Итак, за работу, вспомним-ка, что нужно сделать…

Поднять плиту — пустяк. Оставить отверстие открытым — вот в чем кроется опасность: возможен обход. Но обходов здесь не бывает. Подозрений не могло возникнуть — у меня нет соучастников. Да и потом с таким нетерпением, как у меня, много ли нужно времени, чтобы пройти темный коридор? Через три минуты я окажусь под ее комнатой, в следующие пять подниму камень, что служит очагом ее камина. Она услышит мою работу, но у нее столько твердости, что она ничуть не испугается; наоборот, она поймет, что приближается освободитель… Ее охраняют двое. Они, конечно, прибегут…

Ну, ничего, в конце концов, это всего лишь два человека, — раздумывал патриот с мрачной улыбкой, оглядывая по очереди оружие на поясе и то, которое держал в руке. — Два человека — это всего лишь двойной выстрел этого пистолета или два удара этого лома. Бедные люди!.. Но ведь умерло и много других, не более виновных.

Итак, вперед».

И гражданин Теодор решительно воткнул лом между двумя плитами.

В тот же момент по плитам золотой чертой скользнул луч света, и какой-то шум, эхом отдавшийся под сводами, заставил заговорщика обернуться; одним прыжком он вернулся в каморку и притаился.

Вскоре Теодор услышал голоса, ослабленные не только расстоянием, но и тем волнением, какое испытывают люди, разговаривая ночью в огромном здании.

Он наклонился и через замочную скважину увидел сначала человека в военной форме — его большая сабля стучала по плитам; именно этот звук и привлек внимание Теодора. Рядом с ним шел человек в одежде фисташкового цвета. В руке он держал линейку, а под мышкой — рулоны бумаги. Третий был в толстой куртке из ратина и подбитом мехом колпаке, и, наконец, четвертый — в сабо и карманьоле.

Решетка, преграждавшая вход в зал с галереи Галантерейщиков, громко проскрежетав петлями, ударила по железной цепи, предназначенной для того, чтобы удерживать ее открытой днем.

Вошли четверо мужчин.

— Обход, — прошептал Теодор. — Благодарю тебя, Боже! Через десять минут я погиб бы.

И с пристальным вниманием он начал рассматривать тех, кто входил в дозорную группу.

Троих он узнал.

Тот, кто шел впереди, одетый в форму генерала, был Сантер. Человек в куртке и подбитом мехом колпаке — смотритель Ришар. Что касается человека в сабо и карманьоле, то, похоже, это был тюремщик.

Но Теодор ни разу не видел человека в одежде фисташкового цвета, у которого была линейка и рулоны под мышкой.

Кем мог он быть? И что собирались делать в десять часов вечера в зале Потерянных Шагов генерал Коммуны, смотритель из Консьержери, тюремщик и этот незнакомец?

Гражданин Теодор стал на колено, держа в одной руке заряженный пистолет, а другой — поправляя колпак на волосах; от этого торопливого жеста они сдвинулись намного больше, чем если бы были его собственными.

До этого четверо ночных посетителей хранили молчание, а если и говорили, то слова их доносились до ушей заговорщика неясным шумом.

Но в десяти шагах от каморки Сантер заговорил, и голос его ясно доносился до гражданина Теодора.

— Ну, вот мы здесь, в зале Потерянных Шагов. Теперь нашим гидом будешь ты, гражданин архитектор. И постарайся, чтобы твое открытие не оказалось вздором, потому что, видишь ли, Революция осудила все эти глупости и мы верим в подземные ходы не больше, чем в духов. Что ты скажешь на это, гражданин Ришар? — добавил Сантер, повернувшись к человеку в подбитом мехом колпаке и куртке из ратина.

— Я никогда не утверждал, что под Консьержери нет никакого подземного хода, — ответил тот. — А вот Гракх прослужил тюремщиком десять лет и, следовательно, изучил Консьержери как свои пять пальцев; однако он не знает о существовании подземного хода, про который говорит гражданин Жиро. Но так как гражданин Жиро — городской архитектор, то он должен знать лучше нас, поскольку это его профессия.

Услышав эти слова, Теодор вздрогнул всем телом.

— К счастью, — прошептал он, — зал велик, и, пока они найдут то, что нужно, им придется потрудиться по меньшей мере два дня.

Однако архитектор развернул свой большой рулон, надел очки и, встав на колени, принялся рассматривать план при мигающем свете фонаря, который держал Гракх.

— Боюсь, — посмеивался Сантер, — не приснился ли подземный ход гражданину Жиро?

— Ты увидишь, гражданин генерал, — не сдавался архитектор, — ты увидишь, приснился ли он мне. Подожди, подожди.

— Мы и так ждем, — ответил Сантер.

— Вот и хорошо, — заметил архитектор и занялся подсчетом: — Двенадцать и четыре будет шестнадцать, — сказал он, — и еще восемь — будет двадцать четыре; а двадцать четыре, если разделить на шесть, дают четыре. После этого нам остается половина. Вот оно, это место; и, если я ошибусь хоть на фут, можете сказать, что я невежда.

Архитектор говорил с такой уверенностью, что гражданин Теодор застыл от ужаса.

Сантер посмотрел на план с долей уважения и восхищения, тем более что ничего в нем не понимал.

— Внимательно следите за тем, что я вам сейчас скажу.

— Где следить? — поинтересовался Сантер.

— Да на плане, что я составил, черт возьми! Понимаете? В тринадцати футах от стены есть подвижная плита — я пометил ее буквой «А». Вы видите ее?

— Разумеется, я вижу «А», — сказал Сантер, — ты думаешь, я не умею читать?

— Под этой плитой имеется лестница, — продолжал архитектор, — смотрите, я пометил ее «В».

— «В», — повторил Сантер. — Вижу «В», но не вижу лестницы.

И генерал шумно рассмеялся над собственной шуткой.

— Подняв плиту и сойдя с последней ступеньки, — наставлял архитектор, — отсчитайте пятьдесят шагов по три фута каждый, посмотрите наверх: вы попадете как раз в канцелярию суда, куда приведет этот подземный ход, проходящий под камерой королевы.

— Ты хочешь сказать, вдовы Капет, гражданин Жиро, — резко заметил Сантер, нахмурив брови.

— Ах да, вдовы Капет.

— Но ты сказал «королевы».

— Старая привычка.

— Так вы говорите, что этот ход ведет под канцелярию суда? — спросил Ришар.

— Не просто под канцелярию. Я могу сказать, в какую именно часть канцелярии вы выйдете: под камином.

— Смотри-ка, забавно, — заметил Гракх. — Действительно, каждый раз, когда я роняю полено у камина, камень звенит.

— Если мы действительно найдем то, о чем ты говоришь, гражданин архитектор, я признаю, что геометрия — прекрасная наука.

— Что же, признай, гражданин Сантер, потому что я сейчас проведу тебя в то место, что обозначено на плане буквой «А».

Гражданин Теодор вонзил ногти в тело.

— Когда увижу, когда увижу, — повторил Сантер. — Я ведь как святой Фома.

— А, ты сказал святой Фома!

— Честное слово, сказал по привычке, так же как и ты упомянул королеву. Правда, меня не обвинят в заговоре в пользу святого Фомы.

— Как и меня — в пользу королевы.

После обмена репликами архитектор осторожно взял линейку, выверил расстояние, закончил расчеты и ударил по одной из плит.

По той самой плите, по которой в яростном гневе стучал Теодор.

— Это здесь, гражданин генерал, — сказал архитектор.

— Ты уверен, гражданин Жиро?

Патриот в каморке забылся до такой степени, что в ярости ударил себя по бедру стиснутым кулаком, издав глухое рычание.

— Уверен, — настаивал Жиро. — И ваша экспертиза в сочетании с моим докладом докажет Конвенту, что я не ошибался. Да, гражданин генерал, — добавил архитектор с воодушевлением, — эта плита открывает подземный ход, а он ведет в канцелярию суда, проходя под камерой вдовы Капет. Поднимем ее, спустимся в подземный ход вместе, и я докажу, что два человека или даже один могли бы ночью ее похитить так, что никто не догадался бы.

Шепот от страха и восхищения, вызванных словами архитектора, пробежал по всей группе и замер в ушах гражданина Теодора, казалось превратившегося в статую.

— Вот эту опасность мы избежали, — продолжал Жиро. — А теперь с помощью решетки, которую я поставлю в подземном коридоре, перегородив его пополам в том месте, где он еще не достигает камеры вдовы Капет, я спасу отечество.

— О, — воскликнул Сантер, — гражданин Жиро, тебе пришла на ум великая идея!

«Чтоб ты провалился в преисподнюю, трижды дурак!» — с удвоенной яростью еле слышно прошептал Теодор.

— А теперь подними плиту, — обратился архитектор к гражданину Гракху, державшему в руках, помимо фонаря, и лом.

Гражданин Гракх принялся за работу, и через минуту плита была поднята.

Показалось зияющее отверстие подземного хода с исчезающей в глубине лестницей. Из подземелья вырвался затхлый воздух, плотный, как пар.

«Еще одна безуспешная попытка! — прошептал гражданин Теодор. — О! Значит, само Небо не хочет ее спасения. Значит, ее дело проклято!»

XI

ГРАЖДАНИН ГРАКХ

На мгновение трое мужчин застыли у зева подземного хода. Тем временем тюремщик опустил в отверстие фонарь, но свет его не мог достичь дна подземелья.

С высоты своего величия торжествующий архитектор победно смотрел на спутников.

— Ну вот, — сказал он через мгновение.

— Да, клянусь честью, это несомненно подземный ход, — произнес Сантер. — Остается только выяснить, куда он ведет.

— Да, — сказал Ришар, — остается выяснить только это.

— Так спустись, гражданин Ришар, и ты сам увидишь, правду ли я говорил, — поторопил архитектор.

— Можно сделать кое-что получше, чем лезть туда, — не согласился смотритель. — Мы с тобой и генералом вернемся в Консьержери. Там ты поднимешь плиту у камина, и мы посмотрим.

— Очень хорошо! — одобрил Сантер. — Пойдемте!

— Но будь осторожен, — предупредил архитектор. — Если плита останется открытой, она может кому-то здесь внушить кое-какие мысли.

— Какой черт, по-твоему, придет сюда в такой час? — удивился Сантер.

— К тому же, — заметил Ришар, — зал пуст, и если мы оставим здесь Гракха, этого будет достаточно. Оставайся здесь, гражданин Гракх, а мы придем к тебе с другой стороны по подземному ходу.

— Ладно, — согласился Гракх.

— Ты вооружен? — спросил Сантер.

— У меня сабля и этот лом, гражданин генерал.

— Чудесно! Гляди в оба. Через десять минут мы вернемся.

И они втроем, заперев входную решетку, ушли по галерее Галантерейщиков, чтобы отыскать тайный вход в Консьержери.

Тюремщик смотрел им вслед до тех пор, пока мог видеть, и слушал их до тех пор, пока мог слышать. Затем, оставшись в одиночестве, он поставил фонарь на пол, свесил ноги в зев подземелья и предался мечтам.

Тюремщики тоже иногда мечтают, только обычно никто не дает себе труда дознаться, о чем именно.

Вдруг, в самый разгар мечтаний, он почувствовал, как чья-то рука тяжело опустилась ему на плечо.

Он обернулся, увидел незнакомое лицо и хотел закричать; но тут же в лоб ему уперся холодный ствол пистолета.

И голос его застрял в горле, руки безвольно упали, а в глазах появилась отчаянная мольба.

— Ни слова, — предупредил незнакомец, — или ты мертвец.

— Что вам угодно, сударь? — запинаясь, пробормотал тюремщик.

Как видим, даже в 93-м году были моменты, когда не называли друг друга на «ты» и забывали о слове «гражданин».

— Я хочу, — ответил гражданин Теодор, — чтобы ты пропустил меня в подземный ход.

— Зачем?

— Тебе-то что за дело до этого?

Тюремщик в глубочайшем удивлении уставился на человека, предъявляющего подобное требование.

Однако его собеседник заметил в глубине этого взгляда проблеск понятливости.

Он опустил пистолет.

— Ты отказался бы получить состояние?

— Не знаю. Мне никто никогда не делал предложений на этот счет.

— Значит, я буду первым.

— Вы предлагаете мне заработать состояние?

— Да.

— Что вы подразумеваете под словом «состояние»?

— Пятьдесят тысяч ливров золотом, к примеру. Деньги теперь стали редкостью, и пятьдесят тысяч ливров стоят сегодня миллион. Итак, я предлагаю тебе пятьдесят тысяч ливров.

— За то, что я пропущу вас туда?

— Да, но при одном условии: ты пойдешь туда со мной и поможешь мне в том, что я хочу там сделать.

— А что вы сделаете? Через пять минут этот подземный ход заполнят солдаты и арестуют вас.

Гражданин Теодор был поражен серьезностью этих слов.

— Ты можешь помешать солдатам спуститься туда?

— У меня нет для этого никакого средства: я его не знаю, я его ищу и не могу найти.

Видно было, что тюремщик напрягает всю проницательность своего ума, чтобы все-таки найти это средство, которое должно было принести ему пятьдесят тысяч ливров.

— А завтра, — спросил гражданин Теодор, — мы сможем туда войти?

— Да, конечно; только к завтрашнему дню во всю ширину подземного хода поставят железную решетку; для большей безопасности решено, что она будет цельной, прочной и без двери.

— Значит, нужно придумать что-то другое, — сказал гражданин Теодор.

— Да, нужно придумать что-то другое, — согласился тюремщик. — Подумаем.

Как видно из множественного числа, употребленного гражданином Гракхом, союз между ним и гражданином Теодором уже состоялся.

— Ладно, это моя забота, — сказал Теодор. — Что ты делаешь в Консьержери?

— Я тюремщик.

— То есть?

— Я открываю двери и закрываю их.

— Ты ночуешь здесь?

— Да, сударь.

— И ешь ты здесь?

— Не всегда. У меня есть свободные часы.

— И тогда?

— Я их использую.

— Для чего?

— Для того, чтобы ухаживать за хозяйкой кабачка «Колодец Ноя»; она обещала выйти за меня замуж, когда у меня будет тысяча двести франков.

— Где этот кабачок?

— Недалеко от улицы Старой Сукнодельни.

— Очень хорошо.

— Тише, сударь!

Патриот прислушался.

— А-а! — произнес он.

— Вы слышите?

— Да… шаги, шаги.

— Они возвращаются. Вы сами видите, что у нас не было бы времени.

Это «нас» становилось все более и более убедительным.

— Согласен. Ты отличный малый, гражданин, и мне кажется, ты избран судьбой.

— Для чего?

— Для того, чтобы однажды разбогатеть.

— Да услышит вас Бог!

— Значит, ты веришь в Бога?

— Иногда, по временам. Например, сегодня…

— Что сегодня?

— Я бы охотно в него поверил.

— Так поверь, — улыбнулся Теодор и положил в руку тюремщика десять луидоров.

— Черт возьми! — произнес тот, глядя на освещенное фонарем золото. — Так это серьезно?

— Серьезнее быть не может.

— Что нужно делать?

— Завтра будь в кабачке «Колодец Ноя», и я скажу, что мне от тебя нужно. Как тебя зовут?

— Гракх.

— Что ж, гражданин Гракх, до завтра сделай так, чтобы смотритель Ришар выгнал тебя.

— Выгнал? А мое место?

— А ты хочешь оставаться тюремщиком, имея пятьдесят тысяч франков?

— Нет. Но, будучи тюремщиком и бедным, я уверен, что меня не гильотинируют.

— Уверен?

— Почти. Тогда как будучи богатым и свободным…

— Ты спрячешь свои деньги и станешь волочиться за какой-нибудь вязальщицей, вместо того чтобы ухаживать за хозяйкой «Колодца Ноя».

— Хорошо, договорились.

— Так завтра, в кабачке.

— В котором часу?

— В шесть вечера.

— Улетайте быстрее, вот они… Я говорю «улетайте», ибо мне кажется, что вы спустились сквозь своды.

— Да завтра, — повторил Теодор, убегая.

И действительно, пора было уходить: шум шагов и голоса приближались. Из подземного хода уже виднелся слабый свет фонарей.

Теодор побежал к той двери, которую показал ему писец — хозяин каморки, ломом сбил замок, достиг заветного окна, открыл его, выскользнул на улицу и вскоре очутился на площади Республики.

Но перед тем как покинуть зал Потерянных Шагов, он успел услышать разговор гражданина Гракха и Ришара.

— Гражданин архитектор оказался совершенно прав: подземный ход пролегает под комнатой вдовы Капет. Это было опасно.

— Да, конечно, — поддержал Гракх, сознающий, что говорит чистую правду.

Из зева подземного хода показался Сантер.

— А твои рабочие, гражданин архитектор? — обратился он к Жиро.

— Еще до рассвета они будут здесь и во время заседания поставят решетку, — ответил голос, казалось доносившийся из чрева земли.

— И ты спасешь родину! — сказал Сантер полусерьезно, полунасмешливо.

«Ты и не представляешь, насколько ты прав, гражданин генерал», — прошептал Гракх.

XII

КОРОЛЕВСКИЙ СЫН

Тем временем подготовка процесса над королевой, как мы могли видеть в предыдущей главе, шла полным ходом. Уже можно было предвидеть, что после принесения в жертву этой венценосной головы ненависть народа, клокочущая с давних пор, будет, наконец, утолена.

Было достаточно средств, чтобы заставить упасть эту голову, однако Фукье-Тенвиль, общественный обвинитель, требующий только смертных приговоров, решил не пренебрегать новыми доводами обвинения, которые Симон обещал предоставить в его распоряжение.

На следующий день после того, как Симон и Фукье-Тенвиль встретились в зале Потерянных Шагов, бряцание оружия вновь заставило вздрогнуть узников, остававшихся в Тампле.

Этими узниками были мадам Елизавета, принцесса и ребенок, которого уже в раннем детстве называли величеством, а теперь звали всего лишь маленьким Луи Капетом.

В башню, где томился королевский сын, прибыл генерал Анрио, с трехцветным султаном, дородной лошадью и огромной саблей, сопровождаемый несколькими национальными гвардейцами.

Рядом с генералом шествовал болезненного вида секретарь суда, обремененный чернильницей и свитком бумаг и безуспешно пытающийся сладить с непомерно длинным пером.

За ними шел общественный обвинитель. Мы уже видели, знаем и еще встретим этого сухого, желтолицего и холодного человека; от взгляда его налитых кровью глаз вздрагивал даже сам свирепый Сантер в своих ратных доспехах.

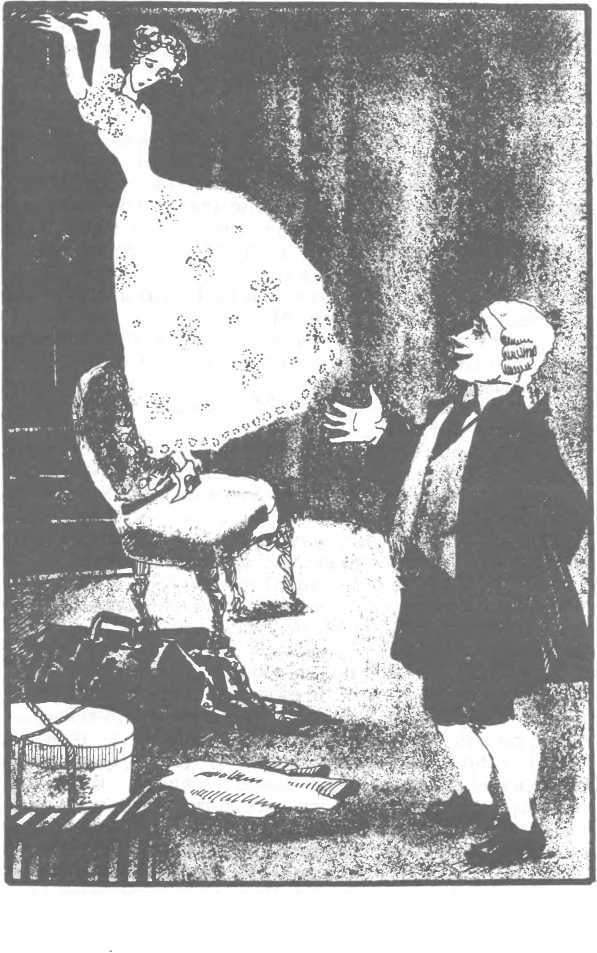

Замыкали шествие национальные гвардейцы во главе с лейтенантом. Симон, лживо улыбаясь и держа в одной руке медвежью шапку, а в другой — шпандырь, поднимался первым, указывая комиссии дорогу.

Они вошли в довольно грязную просторную и почти пустую комнату; в глубине ее на кровати сидел в полной неподвижности юный Людовик.

Когда мы видели, как бедный ребенок спасался бегством от звериной ярости Симона, в этом юном существе еще была какая-то жизненная сила, протестовавшая против гнусного обращения тампльского сапожника: он убегал, он кричал, он плакал — значит, он боялся; значит, он страдал; значит, он надеялся.

Теперь страх и надежда исчезли. Страдание, вероятно, еще осталось; но даже если оно осталось, ребенок-мученик, которого заставляли таким жестоким способом платить за ошибки родителей, прятал его в самой глубине сердца и скрывал под видом полной бесчувственности.

Он даже не поднял головы, когда к нему подошли члены комиссии.

Они же без всякого предисловия взяли стулья и уселись: общественный обвинитель — в изголовье кровати, Симон — в ногах, секретарь — у окна; национальные гвардейцы и их лейтенант стояли сбоку, в полумраке.

Те из присутствующих, кто с некоторым интересом или даже любопытством рассматривал маленького узника, заметили бледность ребенка, его странную полноту, что была не чем иным, как отечностью, кривизну его ног с начинающими опухать суставами.

— Этот ребенок очень болен, — с уверенностью сказал лейтенант, заставив Фукье-Тенвиля, уже приготовившегося к допросу, повернуться к нему.

Маленький Капет поднял глаза, чтобы увидеть в полумраке того, кто произнес эти слова; он узнал молодого человека, однажды во дворе Тампля помешавшего Симону избить его. Лучик доброго чувства мелькнул в его темно голубых глазах и тут же исчез.

— Так это ты, гражданин Лорен? — произнес Симон, стараясь таким образом привлечь внимание Фукье-Тенвиля к другу Мориса.

— Собственной персоной, гражданин Симон, — ответил Лорен с невозмутимой уверенностью.

И поскольку Лорен был всегда готов к встрече с опасностью, но напрасно не искал ее, то и воспользовался случаем, чтобы поклониться Фукье-Тенвилю; тот вежливо ответил ему тем же.

— Ты заметил, гражданин, что ребенок болен, — сказал общественный обвинитель. — Ты врач?

— По крайней мере, я изучал медицину, хотя я и не врач.

— И что же ты у него находишь?

— Какие симптомы болезни? — спросил Лорен.

— Да.

— Я нахожу, что у него отекли щеки и глаза, руки бледные и худые, колени распухшие. И если бы я проверил его пульс, то наверняка насчитал бы от восьмидесяти пяти до девяноста ударов в минуту.

Ребенок, казалось, даже не слышал перечня своих страданий.

— И чему же наука может приписать такое состояние узника? — спросил общественный обвинитель.

Лорен почесал кончик носа, прошептав: Филис, красавица, оставь свои старанья: Произносить слова нет у меня желанья.

Потом громко добавил:

— По правде сказать, гражданин, я мало знаю о режиме маленького Капета, чтобы тебе ответить… Однако…

Симон насторожился и стал посмеиваться исподтишка, видя, что его враг вот-вот скомпрометирует себя.

— Однако, — продолжал Лорен, — мне кажется, что он мало занимается физическими упражнениями.

— Еще бы! — согласился Симон. — Маленький негодяй больше не хочет ходить.

Ребенок остался безучастным к реплике сапожника.

Фукье-Тенвиль поднялся, подошел к Лорену и стал о чем-то совсем тихо говорить с ним.

Никто не слышал общественного обвинителя, но всем было ясно: беседа скорее напоминала допрос.

— О! Ты так думаешь, гражданин? Это очень серьезное обвинение для матери…

— Во всяком случае, мы сейчас все узнаем, — уточнил Фукье. — Симон утверждает, что слышал это от него самого, и обещает, что заставит его признаться.

— Это было бы мерзко, — сказал Лорен, — но в конце концов возможно: Австриячка не защищена от греха; справедливо или нет — меня это не касается, — из нее уже сделали Мессалину. Но не довольствоваться этим и хотеть сделать из нее еще и Агриппину — это, думаю, уже слишком.

— Так доложил Симон, — бесстрастно ответил Фукье.

— Я и не сомневаюсь, что Симон мог это сказать… Есть люди, которые не остановятся ни перед каким обвинением, даже самым немыслимым… Но не считаешь ли ты, — продолжал Лорен, пристально глядя на Фукье, — не считаешь ли ты, человек умный, порядочный, наконец, человек влиятельный, что спрашивать у ребенка такие подробности о той, кого по самым естественным и самым священным законам природы он обязан почитать, — значило бы оскорблять все человечество в лице этого ребенка?

Обвинитель и бровью не повел; вытащив из кармана бумагу, он протянул ее Лорену.

— Конвент приказывает мне сообщить о положении дел, — сказал он, — и я сообщу; остальное ко мне не относится.

— Что ж, справедливо, — согласился Лорен, — и, должен сказать, если бы ребенок признался…

И молодой человек с отвращением покачал головой.

— Впрочем, — продолжал Фукье, — мы располагаем не только доносом Симона. Смотри, вот общественное обвинение.

И Фукье вытащил из кармана другую бумагу.

Это был один из номеров листка под названием «Папаша Дюшен», издававшегося, как известно, Эбером.

Обвинение, действительно, было высказано ясно и недвусмысленно.

— Это написано, это даже напечатано, — сказал Лорен. — Но это ничего не значит; до тех пор пока я не услышу подобное обвинение из уст самого ребенка — я хочу сказать, обвинение добровольное, свободное, без угроз, — до тех пор…

— До тех пор?

— До тех пор, вопреки Симону и Эберу, буду сомневаться, как сомневаешься и ты сам.

Симон с нетерпением ожидал конца этого разговора. Мерзавец не знал о том, какую власть имеет над умным человеком чье-то чужое мнение; оно может вызвать и полное симпатии влечение, и чувство внезапной ненависти; иногда оно властно отталкивает, иногда привлекает, овладевает течением наших мыслей и заставляет нашу личность склоняться к этому другому человеку, чью силу, равную нашей или превосходящую ее, мы смогли различить среди толпы.

Так Фукье, почувствовав силу Лорена, хотел, чтобы этот наблюдатель его понял.

— Начинаем допрос, — сказал общественный обвинитель. — Секретарь, бери перо.

Секретарь уже написал начальные фразы протокола и ждал, как и Симон, как и Анрио, как и все присутствующие, когда же закончится беседа между Фукье-Тенвилем и Лореном.

Только сам ребенок казался совершенно безучастным в этой сцене, где он был главным действующим лицом. Его взгляд, засветившийся было на мгновение необыкновенным умом после первых слов Лорена, стал опять безжизненным.

— Тишина! — предупредил Анрио. — Сейчас гражданин Фукье-Тенвиль начнет допрос ребенка.

— Капет, — спросил обвинитель, — ты знаешь, что стало с твоей матерью?

Мраморно-белое лицо маленького Людовика залилось краской.

Но ответа не последовало.

— Ты слышишь меня, Капет? — повторил обвинитель.

То же молчание.

— Он прекрасно слышит, — вмешался Симон, — а не хочет отвечать, как обезьяна из страха, чтобы ее не приняли за человека и не заставили работать.

— Отвечай, Капет, — проговорил Анрио. — Тебя допрашивает комиссия Конвента. Ты должен повиноваться законам.

Ребенок еще больше побледнел, но ничего не ответил.

Симон сделал яростный жест. Для подобных скотских и тупых натур ярость служит опьянением, проявляющимся такими же отвратительными признаками, как и опьянение от вина.

— Ты будешь говорить, волчонок? — завопил он, грозя ребенку кулаком.

— Замолчи, Симон, — прервал его Фукье-Тенвиль, — ты не имеешь слова.

Выражение, привычно употребляемое им в Революционном трибунале, вырвалось само по себе.

— Ты понял, Симон, — подхватил Лорен, — ты не имеешь слова. Вторично слышу, как тебя останавливают. В первый раз это было, когда ты обвинял дочь мамаши Тизон и с удовольствием помог отрубить этой девушке голову.

Симон замолчал.

— Мать любила тебя, Капет? — спросил Фукье.

И снова молчание.

— Говорят, что нет, — продолжал обвинитель.

Нечто вроде бледной улыбки скользнуло по губам ребенка.

— Но я вам говорю, — снова завопил Симон, — он мне сказал, что она его слишком любила!

— Видишь, Симон, как это досадно, когда маленький Капет, такой разговорчивый наедине, перед всеми вдруг становится немым, — бросил Лорен.

— Ох, если бы мы были одни! — проскрипел зубами Симон.

— Да, если бы вы были одни… Но, к счастью или к несчастью, вы не одни. Иначе ты, храбрый Симон, отменный патриот, тут же отколотил бы бедного ребенка. Не так ли? Но ты не один и не смеешь, мерзкое существо, это сделать перед всеми нами, перед честными людьми, помнящими, что наши предки, с кого мы стараемся брать пример, уважали всех слабых. Не смеешь, потому что ты не один, да и не храбрец ты, мой почтеннейший, если способен сражаться только с детьми ростом в пять футов шесть дюймов.

— О! — пробормотал Симон, скрежеща зубами.

— Капет, — спросил Фукье, — ты признавался в чем-нибудь Симону?

Пристальный взгляд ребенка был полон иронии, не поддающейся описанию.

— О своей матери? — добивался обвинитель.

Теперь взгляд ребенка выражал презрение.

— Отвечай: да или нет! — воскликнул Анрио.

— Отвечай «да»! — заорал Симон, замахиваясь шпандырем.

Ребенок вздрогнул, но не сделал ни малейшего движения, чтобы уклониться от удара.

Присутствующие не смогли сдержать возгласов отвращения.

Лорен сделал больше: он бросился вперед и, до того как Симон успел опустить руку, схватил его за запястье.

— Оставь меня! — взревел Симон, став от бешенства пунцовым.

— Ну, — изменил подход Фукье, — в том, что мать любит свое дитя, нет ничего дурного. Скажи, Капет, каким именно образом твоя мать тебя любила? Это может быть полезно для нее.

При мысли о том, что он может быть полезен для матери, юный узник вздрогнул.

— Она любила меня так, как мать любит своего сына, сударь, — сказал он. — И здесь не может быть никаких других способов ни для матерей, любящих своих детей, ни для детей, любящих свою мать.

— А я утверждаю, змееныш, я утверждаю: ты мне говорил, как твоя мать…

— Тебе, наверное, приснилось, — спокойно перебил его Лорен, — у тебя часто должны быть кошмары, Симон.

— Лорен! Лорен! — прохрипел Симон.

— Да, Лорен, и что дальше? Никакой возможности поколотить его, этого Лорена: он сам колотит других, если они негодяи. Никакой возможности донести на него за то, что он только что остановил твою руку, потому что он сделал это при генерале Анрио и гражданине Фукье-Тенвиле и они это одобряют, а уж их-то не причислишь к умеренным! Значит, никакой возможности отправить его на гильотину, как Элоизу Тизон. Досадно, даже крайне досадно, но это так, бедный Симон!

— Подождем! Подождем! — с усмешкой гиены перебил его Симон.

— Да, дорогой друг, — отозвался Лорен, — но, надеюсь, с помощью Верховного Существа… A-а, ты ожидал, что я скажу: с помощью Бога? Так вот, надеюсь, с помощью Верховного Существа и моей сабли до тех пор распороть тебе брюхо. Ну, посторонись, Симон, ты мешаешь мне смотреть!

— Разбойник!

— Замолчи, ты мешаешь мне слушать.

И Лорен бросил на Симона уничтожающий взгляд.

Симон сжал кулаки с черными разводами, чем он гордился. Но этим, как сказал Лорен, ему и пришлось ограничиться.

— Теперь, когда ребенок заговорил, — предположил Анрио, — он, конечно, ответит и на другие вопросы. Продолжай, гражданин Фукье.

— Теперь ты будешь отвечать? — спросил Фукье.

Ребенок снова замолчал.

— Ты видишь, гражданин, ты видишь? — сказал Симон.

— Упорство этого ребенка удивительно, — сказал Анрио, невольно смущенный такой поистине королевской твердостью.

— Его плохо обучили, — заметил Лорен.

— Кто? — спросил Анрио.

— Ну, конечно, его наставник.

— Ты меня обвиняешь? — воскликнул Симон. — Ты меня оговариваешь?.. Ах, как занятно…

— Возьмем его добротой, — сказал Фукье.

Повернувшись к ребенку, который сидел с совершенно безучастным видом, он посоветовал:

— Ну, дитя мое, отвечайте национальной комиссии; не усугубляйте свое положение, отказываясь от полезных объяснений. Вы говорили гражданину Симону о том, как ласкала вас ваша мать: в чем выражались эти ласки, каким именно образом она любила вас?

Людовик обвел всех взглядом (задержавшись на Симоне, его глаза наполнились ненавистью), но по-прежнему молчал.

— Вы считаете себя несчастным? — спросил обвинитель. — Вы живете в плохих условиях, вас плохо кормят, с вами плохо обращаются? Вам бы хотелось больше свободы, больше всего того, к чему вы привыкли, другую тюрьму, другого охранника? Вы хотите лошадь для прогулок? Вам нужно общество детей, ваших сверстников?

Людовик хранил глубокое молчание, нарушив его только один раз, чтобы защитить свою мать.

Комиссия застыла в безмолвном удивлении: такая твердость, такой ум в ребенке были невероятны.

— Каково! — тихо сказал Анрио. — Что за порода эти короли! Они как тигры: у них даже детеныши горды и злы.

— Что записать в протокол? — растерянно спросил секретарь.

— Единственный выход — поручить это Симону, — не удержался Лорен. — Писать здесь нечего, так что ему это чудесно подойдет.

Симон погрозил кулаком своему неумолимому врагу.

Лорен рассмеялся.

— Ты не так засмеешься в тот день, когда чихнешь в мешок, — выдохнул опьяневший от ярости Симон.

— Не знаю, опережу я тебя или последую за тобой в этой маленькой церемонии, которой ты мне угрожаешь, — отозвался Лорен. — Но знаю точно: многие будут смеяться, когда придет твоя очередь. Боги!.. Я сказал «боги» во множественном числе… Боги! До чего ты будешь безобразен в свой последний день, Симон! До чего ты будешь отвратителен!

И Лорен, от души хохоча, отошел и стал позади членов комиссии.

Видя, что ей больше нечего делать, комиссия удалилась.

Что касается ребенка, то, избавившись от допрашивающих, он, сидя на кровати, принялся напевать меланхолический припев любимой песни своего отца.

XIII

БУКЕТ ФИАЛОК

Как и надо было предвидеть, покой не мог долго царить в счастливой обители, укрывшей Женевьеву и Мориса. Так во время бури, спустившей с цепи ветер и молнии, гнездо голубков сотрясается вместе с приютившим их деревом.

Женевьева испытывала непрерывный страх; она уже не опасалась за Мезон-Ружа, но дрожала за Мориса.

Она достаточно знала своего мужа; ей было ясно, что, раз он сумел исчезнуть, он спасен. Уверенная в его спасении, она трепетала за себя.

Она не осмеливалась доверить свои печали Морису — далеко не самому робкому человеку этой эпохи, когда ни у кого не было страха; но о них явно говорили ее покрасневшие глаза и побледневшие губы.

Однажды Морис вошел так тихо, что, погруженная в глубокую задумчивость, Женевьева не услышала его. Остановившись на пороге, он увидел ее сидящей неподвижно. Взгляд Женевьевы был устремлен в одну точку; руки безжизненно лежали на коленях, голова в задумчивости склонилась на грудь. Какое-то мгновение он смотрел на нее с глубокой грустью, ибо все, что происходило в сердце молодой женщины, вдруг открылось ему, словно он прочитал ее мысли.

Он шагнул к ней:

— Вы не любите больше Францию, Женевьева, признайтесь мне в этом. Вы готовы бежать даже от воздуха, которым здесь дышат, даже к окну вы подходите с отвращением.

— Увы, я хорошо знаю, что не могу скрывать от вас свои мысли, — призналась Женевьева. — Вы верно угадали, Морис.

— И все-таки это прекрасная страна! — произнес молодой человек. — Жизнь в ней сегодня так значительна, так наполнена. Это шумное кипение трибун, клубов, заговоров делает особенно сладкими часы домашнего досуга. Придя домой, любят так горячо, боясь, что завтра любви уже не будет, потому что завтра кончится жизнь!

Женевьева покачала головой.

— Страна, не достойная того, чтобы ей служить! — сказала она.

— Почему?

— Да потому, что даже вы, так много сделавший для ее свободы, разве вы не считаетесь сегодня почти что подозрительным?

— Но вы, дорогая Женевьева, — возразил Морис, бросив на нее опьяненный любовью взгляд, — вы, заклятый враг этой свободы, вы, кто так много сделал против нее, вы спокойно и в неприкосновенности спите под крышей республиканца. Как видите, возмещение есть.

— Да, — ответила Женевьева, — да; но это не продлится долго, ибо не может длиться то, что несправедливо.

— Что вы хотите сказать?

— Хочу сказать, что я, аристократка, которая втайне мечтает о поражении вашей партии и крушении ваших идей, которая даже в вашем доме строит планы возвращения старого порядка, которая, если ее узнают, обречет вас на смерть или, по меньшей мере, на позор с точки зрения ваших убеждений, — я, Морис, не останусь здесь, не буду злым духом этого дома; я не поведу вас на эшафот.

— Куда же вы пойдете, Женевьева?

— Куда пойду? Как-нибудь, когда вас не будет дома, Морис, я пойду и донесу сама на себя, не сказав, откуда я пришла.

— О! — воскликнул пораженный до глубины души Морис. — Уже неблагодарность!

— Нет, — ответила молодая женщина, обвивая руками его шею, — нет, друг мой, это любовь, и любовь самая преданная, клянусь вам. Я не хотела, чтобы моего брата схватили и убили как мятежника; я не хочу, чтобы мой возлюбленный был схвачен и убит как предатель.

— И вы это сделаете, Женевьева? — спросил Морис.

— Так же несомненно, как то, что Бог есть на небе! — ответила молодая женщина. — Причем не только из-за страха: меня мучают угрызения совести.

Она наклонила голову, словно под тяжестью этих угрызений.

— О Женевьева! — произнес Морис.

— Вы хорошо понимаете то, о чем я говорю, и особенно то, что я при этом испытываю, Морис, — продолжала она, — потому что и сами испытываете те же угрызения. Вы сознаете, что я отдалась вам, не принадлежа себе; что вы овладели мной, хотя я не имела права отдать вам себя.

— Довольно! — прервал ее Морис. — Довольно!

Его лоб наморщился, мрачное решение блеснуло в его таких чистых глазах.

— Вы увидите, Женевьева, — продолжал молодой человек, — что я люблю единственно вас. Я докажу вам, что никакая жертва не может быть выше моей любви. Вы ненавидите Францию — что ж, пусть так, мы покинем Францию.

Женевьева, прижав руки к груди, смотрела на него с восторженным восхищением.

— Вы не обманываете меня, Морис? — прошептала она.

— Когда же я вас обманывал? — спросил Морис. — Разве в тот день, когда опозорил себя, чтобы завоевать вас?

Женевьева приблизила свои губы к губам Мориса и, если позволено будет так выразиться, повисла у него на шее.

— Да, Морис, ты прав, — согласилась она, — а я ошибалась. То, что я испытываю, — это уже не угрызения совести: может быть, это перерождение моей души. Но ты, по крайней мере, ты ее понимаешь; я слишком люблю тебя, чтобы испытывать любое иное чувство, кроме боязни потерять тебя. Уедем далеко, друг мой, уедем туда, где никто не сможет нас настичь.

— О! Благодарю! — произнес вне себя от радости Морис.

— Но как бежать? — Женевьева вздрогнула от этой ужасной мысли. — Сегодня нелегко убежать от кинжала убийц второго сентября или от топора палачей двадцать первого января.

— Женевьева! — сказал Морис. — Бог защитит нас. Тогда, второго сентября, в день, о котором ты говоришь, я пытался спасти одного бедного священника, с которым вместе учился. Я пошел к Дантону, и по его просьбе Комитет общественного спасения выписал паспорт для выезда этому несчастному и его сестре. Паспорт Дантон вручил мне. Но незадачливый священник, вместо того чтобы прийти ко мне за ним, как я ему говорил, спрятался у кармелитов, где и умер.

— А паспорт? — вырвалось у Женевьевы.

— По-прежнему у меня. Сегодня он стоит миллион; он стоит больше, Женевьева, — он стоит жизни, стоит счастья!

— О! Боже мой! Боже мой! — воскликнула молодая женщина, — благословляю тебя!

— Все мое состояние, — продолжал Морис, — это поместье, ты знаешь. Управляет им старый слуга нашей семьи, истинный патриот, преданная душа. Мы можем ему довериться. Он будет пересылать мне доходы, куда я захочу. По дороге в Булонь мы заедем к нему.

— А где он живет?

— Недалеко от Абвиля.

— Когда мы поедем, Морис?

— Через час.

— Никто не должен знать, что мы уезжаем.

— Никто и не узнает. Я побегу к Лорену: у него есть кабриолет без лошади, а у меня есть лошадь без экипажа. Мы уедем тотчас же, как я вернусь. Ты оставайся здесь, Женевьева, и подготовь все к отъезду. Багажа нам нужно мало: все недостающее мы купим заново в Англии. Сейчас я дам поручение Агесилаю, и он уйдет. Вечером Лорен объяснит ему, что мы уехали, а мы к этому времени будем уже далеко.

— Но если нас задержат по дороге?

— А разве у нас нет паспорта? Мы поедем к Юберу, так зовут управляющего, Юбер — член абвильского муниципалитета, от Абвиля до Булони он будет нас сопровождать и охранять; в Булони мы купим или наймем лодку. Кстати, я могу сходить в комитет, чтобы мне дали поручение в Абвиль. Но нет, не надо никакого обмана, правда, Женевьева? Добудем себе счастье, рискуя жизнью.

— Да, да, милый, и удача будет сопутствовать нам. Но как ты сегодня благоухаешь, друг мой! — удивилась молодая женщина, пряча лицо на груди Мориса.

— Ах да, сегодня утром, проходя мимо Пале-Эгалите, я купил тебе букет фиалок; но, войдя сюда и увидев, как ты грустна, я мог думать только о том, как узнать у тебя о причине этой грусти.

— О! Дай же мне его хоть на минуту.

Женевьева вдохнула аромат цветов с тем исступлением, какое нервные натуры почти всегда проявляют к запахам.

Вдруг ее глаза наполнились слезами.

— Что с тобой? — спросил Морис.

— Бедная Элоиза! — прошептала Женевьева.

— Да, — со вздохом произнес Морис. — Но давай думать о нас, милая. Оставим мертвых, к какой бы партии они ни принадлежали, почивать в могилах, которые вырыло их самопожертвование. Прощай! Я ухожу.

— Возвращайся скорее.

— Не позже чем через полчаса я буду здесь.

— А если Лорена нет дома?

— Неважно! Его слуга меня знает. Разве я не могу даже в его отсутствие взять у него все, что мне нравится, точно так же как он у меня?

— Ну хорошо.

— Ты же, моя Женевьева, приготовь все, но ограничься, как я тебе сказал, самым необходимым. Совсем не нужно, чтобы наш отъезд выглядел как переезд.

— Не беспокойся.

Молодой человек шагнул к двери.

— Морис! — позвала Женевьева.

Он обернулся и увидел, что молодая женщина протянула к нему руки.

— До свидания, до свидания, любовь моя, и мужайся! — сказал он. — Через полчаса я вернусь.

Женевьева осталась одна и, как мы уже сказали, должна была подготовиться к отъезду.

Собиралась она как в лихорадке. Оставаясь в Париже, Женевьева испытывала двойную вину. Ей казалось, что за пределами Франции, за границей, ее преступление — в нем повинен был скорее рок, чем она сама, — будет меньше тяготить ее.

Она даже надеялась, что в глуши, в уединении, наконец, забудет о том, что существует какой-либо другой мужчина, кроме Мориса.