Книга: Дюма. Том 45. Жорж. Корсиканские братья. Габриел Ламбер. Метр Адам из Калабрии

Назад: II ПОЧТОВАЯ КОНТОРА

Дальше: IV МАРКО БРАНДИ

III

ФРАБРАКАЛОНЕ

Метр Адам находился уже далеко, когда бедный почтовый служащий пришел в себя от изумления. Как и сказал художник, он узнал все, что ему хотелось знать, и потому шел легкой и радостной походкой, ибо прочитанное ему письмо сделало его моложе на десять лет.

Он принадлежал к числу людей, счастливых от природы: их очень легко обрадовать и они самым естественным образом раскрывают душу, вбирая в себя утешение и надежду, точно так же как распускаются цветы, вбирая в себя лучи солнца. И если бы сколько угодно богачей увидели его в эту минуту, когда он на ходу вполголоса напевал старинную песенку и в такт размахивал муштабелем, все они позавидовали бы спокойствию его души, отражавшему неиссякаемую веру старика в Провидение. Да и сам он в тот миг ничего более не желал от Господа.

"Боже, — размышлял он, — я человек, чей путь предопределен свыше. У меня неоспоримый талант, и он принес мне если не состояние, то славу. У меня есть сын, храбрый, как Иуда Маккавей. У меня есть дочь, красивая и непорочная, как Дева Мария, и вскоре оба моих ребенка будут со мной. Те, кого я люблю больше всех на свете, окажутся в моих объятиях уже завтра, а может быть, и сегодня вечером. Как обрадуется Джельсомина, когда я сообщу ей эту новость! Как она бросится мне на шею в знак благодарности за труды мои! И с каким аппетитом мы сегодня поужинаем!"

Но тут, осознав смысл этих слов, а точнее, мыслей, метр Адам остановился и хлопнул себя по лбу, будто внезапно проснулся. Он вдруг вспомнил, что утром отдал жене на завтрак все оставшиеся деньги, а потому на ужин денег уже не было. И подумав, что драгоценной Джельсомине, возможно, нечем будет поужинать, старик внезапно ощутил, что он и сам голоден.

Он печально вздохнул и униженно продолжал свой путь с опущенной головой. Только что ему хотелось лететь домой на крыльях, а теперь он боялся прийти слишком рано. И он замедлил шаг, машинально следуя своей дорогой и размышляя, как найти выход из трудного положения. По пути он увидел две или три свои работы: души чистилища и Мадонны — но зрелище это лишь заставило его еще глубже ощутить преходящий характер благ небесных и мирских. Три года назад, в дни его славы, вокруг этих святых образов скапливались бы толпы молящихся; ему достаточно было бы строго заявить: "Эти изображения нарисовал я!" — и обойти пришедших, как собранных пожертвований не только хватило бы дома на неделю с избытком, но и осталось бы Джельсомине на наряды, какими она повергла бы в зависть всех женщин из Вины и Триоло. А теперь — увы! С тех пор как правительство запретило Мадоннам метра Адама творить чудеса, а неблагодарные Мадонны сочли необходимым повиноваться, создания его кисти лишились какого бы то ни было доверия и стояли одинокие и заброшенные. И даже души чистилища ощущали на себе последствия подобного небрежения, причем метру Адаму даже довелось с горечью увидеть по пути, как один крестьянин скорее из сострадания, чем из почтения, изо всех сил старался убрать языки пламени, пытавшиеся поглотить одну из этих душ.

Это оказалось последней каплей, подточившей душевное смирение художника. Уныние сменилось отчаянием, и когда, поднявшись на вершину холма, он увидел перед собой беленькие домики Никотеры, сгрудившиеся у моря, как стая лебедей у пруда, а чуть поодаль — крохотную, отдельно стоящую хижину, затерявшуюся среди олив, где его ожидали Джельсомина и жена, то он, вместо того чтобы продолжать свой путь, не просто сел, а буквально рухнул у подножия недавно выстроенной стены, которая, будь то иные времена, достойна была бы послужить ему для изображения Страшного суда.

Так он просидел добрых четверть часа, обхватив голову руками, зажав локтями колени и погрузившись в невеселые раздумья, как вдруг кто-то окликнул его по имени. Он поднял голову и увидел перед собой фра Бракалоне и осла, совместно направлявшихся за провизией в соседнюю деревню. Метр Адам был до такой степени погружен в себя, что даже не услышал мелодичного звона колокольчика, при помощи которого учтивое животное оповещало задумавшихся или рассеянных о приближении своего хозяина. Ризничий остановился перед художником и стал рассматривать его сочувственно-насмешливым взглядом.

— Итак, метр Адам, — заговорил он, — что мы тут поделываем? Обдумываем сюжет картины, не так ли, почтеннейший?

— Увы, нет! — отвечал бедняга. — Мне жарко, я устал и присел, чтобы чуточку отдохнуть.

— А вот и отличная стена, — продолжал ризничий, указывая на ту, о которую его собеседник оперся спиной, — она как раз великолепно подошла бы для очередной Мадонны.

Художник вздохнул.

— Да, понимаю, — вновь заговорил фра Бракалоне, — времена ушли, и Мадонны более не творят чудеса, не так ли? Бог мой, если бы вы, как я, пожили среди них, вы бы хорошо знали, кто они такие. Все приходит, все уходит, надо быть философом, почтеннейший.

— Вам-то легко так говорить, — пробормотал старик, — вы ведь утром позавтракали, а вечером поужинаете!

— Вот именно! — покровительственно произнес фра Бракалоне. — Я ведь не великий художник и не ищу земной славы, а уповаю лишь на божественное Провидение, полагая, что искушал бы его, если бы стремился сотворить что-либо трудами рук своих. Я всего лишь бедный ризничий, а мой осел всего лишь бедный осел, но ни я, ни мой осел никогда ни в чем не нуждались — спасибо блаженному святому Франциску, покровителю нашему. Сейчас у нас обоих ничего нет; но вот увидите, если через час вы все еще будете здесь, как мы уже пойдем назад: я с битком набитой переметной сумой, а он — с полными доверху корзинами. Угощайтесь, метр Адам!

С этими словами фра Бракалоне вынул из кармана табакерку и протянул ее художнику, тот же покачал головой одновременно в знак благодарности и отказа.

— Метр, вы поступаете неразумно, — заметил францисканец, с наслаждением втягивая понюшку табаку, зажатую между пальцами, — этот табак обладает чудесными свойствами: излечивает головную боль, разгоняет недомогания и освобождает от грустных мыслей.

— Вы напрасно теряете время, расхваливая мне свое зелье, — резко перебил его старик, — я не принадлежу к числу тех, кому вы раздаете милостыню, и ни у кого не одалживаюсь.

— Вот еще одно унижение, которое я слагаю к ногам блаженного святого Франциска, — проговорил фра Бракалоне, молитвенно поднимая глаза к небу. — Прощайте, брат мой! Да пошлет вам Господь терпение, как ниспослал мне смирение.

С этими словами фра Бракалоне прищелкнул языком, и тотчас же его осел пустился в дорогу, а сам он последовал за ним.

Метр Адам посмотрел им вслед со смешанным чувством презрения и зависти, ведь все, что сказал монах, было верно от начала до конца. Достопочтенный ризничий вместе со своим приором остались одни от многочисленной францисканской общины, разогнанной и упраздненной во время войн 1809 года. В те времена эти двое вынуждены были скрываться, и лишь после второго возвращения Фердинанда на престол и низвержения Иоахима эти весьма уважаемые лица позволили себе выйти из добровольного заточения и совместными усилиями вновь стали обладателями двух лучших келий аббатства и зажили дружно, вполне по-христиански. Поговаривали даже, что, хотя дон Гаэтано и числился приором, истинным хозяином монастыря, вопреки иерархическим установлениям Церкви, был фра Бракалоне. Тем не менее это странное предположение невозможно было подтвердить ни одним убедительным доказательством, и никто не осмеливался заявить, пусть даже это никого бы не удивило, что видел хотя бы раз, как отец Гаэтано звонил в колокола, а фра Бракалоне служил мессу. Таким образом, упомянутые предположения следовало бы отнести к разряду бытующих в народе слухов и сплетен, не заслуживающих со стороны историков не только какой бы то ни было степени доверия, но и вообще внимания.

Единственной истиной во всем этом деле было то, что фра Бракалоне, вместо того чтобы, подобно метру Адаму, возлагать надежды на славу мирскую, разумеется переменчивую и преходящую, избрал, как уже известно, одного из надежных и весьма славных покровителей, которого не в состоянии низвергнуть с Небес ни одна из творимых людьми революций. И потому, в то время как Мадонна из Никотеры целиком и полностью лишилась доверия, святой Франциск таковое сохранил, так что достопочтенный фра Бракалоне не заметил ни малейшего спада религиозного рвения среди почитателей своего патрона: наоборот, число почитателей монаха из Ассизской обители пополнилось за счет тех, кто ранее возлагал свои упования на Мадонну, ибо народ, столь ревностно религиозный, должен во что-то веровать и кому-то поклоняться, и коль скоро есть в наличии тот или иной предмет веры и поклонения, народ этот доволен и счастлив.

Поход фра Бракалоне скорее напоминал набег налогового инспектора, взимающего положенные сборы, чем обращение монаха за пожертвованиями. Он устраивал обход окрестных рынков, где собирал свою десятину со всего, что находилось на прилавках: с рыбы, птицы, овощей, фруктов, хлеба и вина. Маневр выполнялся следующим образом: фра Бракалоне подходил к торговцу и в качестве вступления произносил заветную фразу: "Святому Франциску!" Стоило торговцу услышать эти слова, как он тотчас же становился по стойке "смирно", подносил руку к шляпе, как русский солдат при виде офицера, и позволял фра Бракалоне по собственному усмотрению выбирать среди разложенных товаров то, что тому было по вкусу. Однако, когда речь шла о скоропортящихся или сезонных продуктах, наподобие рыбы и фруктов, цена на которые была непостоянной, торговец из предосторожности заранее уведомлял францисканца об их рыночной стоимости на данный момент. Допустим, услышав уже упомянутую фразу "Святому Франциску!", торговец, все еще стоя по стойке "смирно" и не отрывая руки от шляпы, говорил: "По двенадцать сольдо" или "По пятнадцать сольдо за фунт". И ризничий действовал соответственно, ведя себя сдержанно и скромно, и брал тогда лишь маленькую рыбку или плод с пятнышком. Таким образом, он сохранял за собой общепризнанное право на сбор такого рода пожертвований, не допуская превращения его из-за своей чрезмерной взыскательности в проявление злоупотребления. Мало того, за взятое в форме пожертвований он обязательно давал что-нибудь взамен: скажем, образок святого Франциска с проступающими у него стигматами, или пирожки размером с шестифранковые экю и в форме булочки с венчиком, называемые тут "тараллини", или, наконец, понюшку знаменитого табака, который он предлагал метру Адаму и одна лишь щепотка которого будто бы исцеляет от головных болей, разгоняет скверное настроение и обеспечивает безмятежный сон. В отношениях между фра Бракалоне и крестьянами окрестных деревень господствовало полнейшее взаимопонимание, основывавшееся на доверии одной из сторон и умеренности другой, и единственное, в чем иногда укоряли монаха, так это в отсутствии у него сострадания к ослу, выражавшемся не только в том, что седельные корзины перегружались сверх меры, но и в том, что переметная сума монаха вешалась животному на шею. Так что фра Бракалоне ничуть не преувеличивал, когда говорил метру Адаму, что если тот подождет всего лишь час, то увидит битком набитую переметную суму и наполненные доверху корзины.

Как мы уже говорили, фра Бракалоне продолжил свой путь; но слова, сказанные им мимоходом, вовсе не пропали для метра Адама бесследно. Вид белой стены, казалось специально предназначенной для его кисти, образ осла, который вот-вот вернется перегруженный припасами, пробудили у художника творческий пыл в душе и ощущение голода в желудке. Тем не менее он задумался на мгновение, но уже вовсе не удрученно. Вне всякого сомнения, у него в голове зародился некий грандиозный замысел, рука его стала разрезать воздух, как бы проводя диагонали и окружности и тем самым набрасывая в пустоте невидимый эскиз, уже сформировавшийся в его голове. По завершении этой непродолжительной пантомимы метр Адам поднял голову и повернулся к стене: картина была мысленно готова, оставалось лишь воплотить ее в натуре.

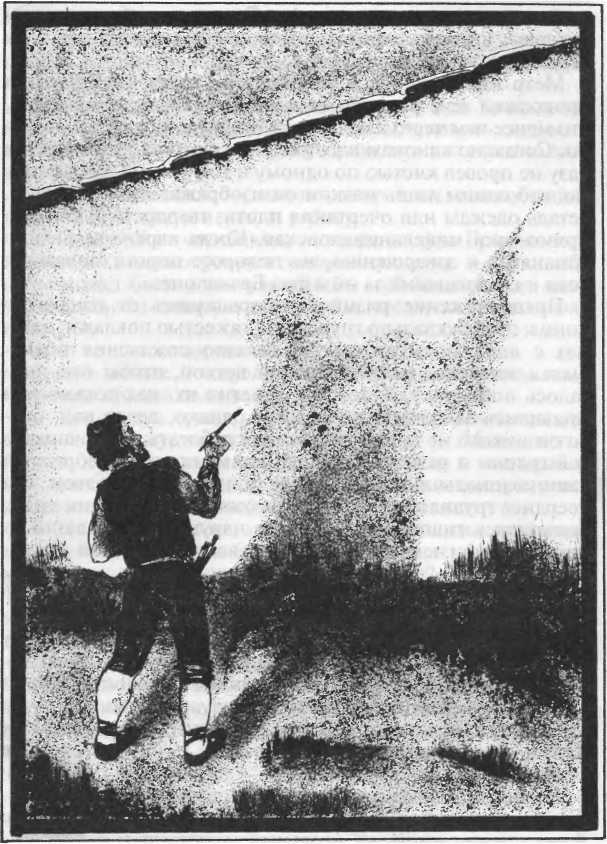

И тогда метр Адам вытащил заветную бутылочку, достал из кармана кисти и краски и, взяв в руки угольный карандаш, отошел от стены, чтобы прикинуть на глаз, какая площадь потребуется для его шедевра; после этого, подойдя к стене вплотную, он с неистовством накинулся на нее, производя черновую разметку, так что не прошло и десяти минут, как контуры были готовы, причем по ним уже можно было точно представить себе, каким будет сюжет фрески.

Разумеется, это была душа чистилища, но от обычных душ ее отличали характерные подробности, присущие определенному лицу. Она была облачена в одеяние францисканца, чем доказывалось, что тело, в которое она прежде вдыхала жизнь, являлось членом этого ордена. И в то время как пламя доходило ему до колен, плечи сгибались под тяжестью двух связанных вместе корзин, и поверх их дьявол клал переметную суму, причем лицо его было каким-то средним между человеческим и ослиным. Композиция получилась в стиле Данте и Орканья, наполовину забавная, наполовину устрашающая, причем в намерениях художника невозможно было ошибиться: это был ничем не прикрытый намек, преисполненный глубочайших упреков на безжалостное отношение фра Бракалоне к бедному животному, которое скромно именовалось товарищем, а на деле являлось просто рабом.

Метр Адам принялся за работу не теряя ни минуты и продолжил ее с рвением и самоотдачей, указывающими, что менее чем через два часа все будет полностью закончено. Согласно канонам изготовления фресок, художник ни разу не провел кистью по одному и тому же месту дважды, так что одним лишь мазком он изображал язык пламени, деталь одежды или очертания плоти; твердость руки была прямо-таки микеланджеловская. Когда картина успешно близилась к завершению, на повороте дороги показался осел и следовавший за ним фра Бракалоне.

Предположение ризничего оправдалось от начала до конца: осел буквально гнулся под тяжестью поклажи, а монах с довольным видом без всякого сожаления подкалывал животное сзади терновой веткой, чтобы оно двигалось побыстрее. Художник заметил их, как только они появились за поворотом дороги, однако, делая вид, будто он никого не видит, продолжал работать, не поворачивая головы и даже не обращая внимания на серебристый звон колокольчика. Чем громче становился этот звон, тем усерднее трудился метр Адам. Наконец колокольчик затих, воцарилась тишина, но затем ее нарушил дрожавший от изумления и гнева голос, вопрошавший за спиной художника:

— Чем это вы тут занимаетесь, метр Адам?

— A-а, так это вы, фра Бракалоне! — воскликнул старик, не оборачиваясь. — Как видите, я последовал вашему совету; действительно, нельзя было пройти мимо столь великолепной стены, не воспользовавшись предоставленной мне привилегией изображать в радиусе десяти льё души чистилища. Если вы ненадолго задержитесь, я допишу голову и, завершив таким образом работу, пойду назад вместе с вами.

На самом деле оставалось пририсовать лишь лицо в клобуке, вписав его в заранее очерченный овал. И тут метр Адам сменил кисть на угольный карандаш и с потрясающей быстротой и одновременно фантастической точностью очертил глаза, нос и бороду несчастного. А потом, с той же быстротой перейдя на кисть, метр со знанием дела смешал одну часть киновари с тремя частями испанских белил, затем добавил одну шестнадцатую части умбры и начал прорисовывать лицо. Фра Бракалоне понял, что нельзя терять ни минуты.

— Так вот оно что! — опять заговорил он, причем на этот раз гнев в его голосе явно брал верх над изумлением. — Итак, метр Адам, вы тут рисуете мой портрет!

— Вы так думаете? — небрежно проговорил художник, нанося кончиком кисти последние мазки, составляющие секрет всех великих живописцев.

— Я не просто думаю! — воскликнул фра Бракалоне, хватая мастера за руку, чтобы успеть остановить его, если это было еще возможно. — Я уверяю, что это именно так, а не иначе!

— Вы ошибаетесь, — заметил метр Адам, высвобождая руку и вновь принимаясь за работу.

— Э, нет! Я не ошибаюсь, — возразил фра Бракалоне и попытался вновь перехватить виновную руку. — Об ошибке не может быть и речи, и если бы мой бедный осел смог заговорить, он наверняка сказал бы, что узнал своего хозяина.

Осел тотчас же заревел.

— Вот видите, — продолжал ризничий, — а ведь я не заставлял его это делать.

— Что ж, тем лучше, — заметил художник, пытаясь вырвать свою руку, зажатую собеседником. — Меня всегда упрекали в отсутствии портретного сходства в моих работах, причем вы первый, фра Бракалоне, так смотрите же, как отвечает на это гений и как он за себя мстит.

— Но объясните же, наконец, — продолжил ризничий со все возрастающим беспокойством, — с какой целью, метр Адам, вы создали подобное творение?

— Признаюсь, сугубо материальной, — отвечал художник, — если я более ничего не получаю от того, что жгу мертвых, теперь я буду жечь живых: может быть, хотя бы с этого я поимею что-нибудь. Ну, а в противном случае уж не обессудьте, фра Бракалоне: я помещу вас не в чистилище, а прямо в ад, и коль скоро вы туда попадете, то, как известно, оттуда вас уже не вытащат ни мессы, ни пожертвования.

— Это справедливо, — промолвил ризничий, прочувствовавший всю обоснованность услышанных им доводов и осознавший, что положение его не такое уж скверное, как это представлялось сначала. — Что ж, достопочтенный друг, не поискать ли нам выход?

— Договорились, — согласился художник, — и я совершенно уверен, что не пройдет и двух недель, как вы окажетесь на Небесах. Вас слишком любят окрестные крестьяне, чтобы позволить вам чересчур долго пребывать в столь скверном положении; надеюсь, вы в этом не сомневаетесь?

При этих словах метр Адам одним ударом кисти изобразил искривленный мукой рот жертвы, и теперь не оставалось никаких сомнений в силе ее страданий. По всему телу фра Бракалоне пробежала дрожь, ибо он, похоже, представил себе наяву все те мучения, что родились в воображении художника и были запечатлены его рукой.

— Нет, что вы, я в этом ни капельки не сомневаюсь, — произнес через некоторое время бедняга-ризничий, — но неужели вы полагаете, что, после того как меня увидят в чистилище, а потом извлекут оттуда, ко мне будут относиться с прежним почтением и уважением? Скажите же откровенно!

— Дело в том, — заявил художник, выписывая кончиком кисти слезу на искаженном от мук лице, — что, как вы понимаете, брат мой, ни один человек не может быть уверен в собственном добром здравии, и даже папа, отворяющий другим врата рая, вынужден будет, если дело коснется его самого, передать ключи своему преемнику. В общем, я буду по мере возможности уменьшать мучения грешников и с завтрашнего дня приступаю к сбору пожертвований.

— Однако зачем же втягивать в это дело других? — робко спросил фра Бракалоне. — Не можем ли мы между собой решить вопрос полюбовно?

— Для меня это было бы весьма затруднительно, — отвечал старик, качая головой. — Души из чистилища можно извлечь лишь при помощи месс и пожертвований.

— Что касается месс, то я их беру на себя, — пообещал ризничий, радуясь, что все решается само собой. — Я буду звонить в колокол, а приор станет по привычке их служить, даже не спросив, по ком они.

— Тогда остается вопрос пожертвований, в которых я должен принять участие, — продолжал метр Адам, — а одно из правил вашего ордена, фра Бракалоне, — запрет на продажу и покупку чего бы то ни было за золото или серебро. Так что тут я предвижу определенные трудности.

— С какой стати? — откликнулся ризничий, вкладывая в защиту столько же страсти, сколько его собеседник вкладывал в нападение. — Да, вы правы, нам нельзя иметь дело ни с серебром, ни с золотом, зато мы можем вместо этого предоставить что-нибудь столь же ценное.

— Ну, и что же вы можете предложить? — поинтересовался метр Адам, в первый раз прервавший свои труды.

— У вас красивая дочь.

— Моя Джельсомина? Согласитесь, она настоящий ангел.

— Не пора ли ей по возрасту выходить замуж?

— В день святой Марии ей исполнится шестнадцать лет.

— Мы совершим свадебный обряд бесплатно.

— Это уже нечто, но этого недостаточно.

— У вас сын солдат?

— Уже капрал.

— Это не важно; речь идет не о звании, а о роде занятий: при его ремесле существует немалый риск повредить своей душе, поскольку он наверняка чаще ходит в кабак, чем к мессе.

— Увы, вы совершенно правы, и это меня постоянно тревожит.

— Что ж, мы выдадим ему индульгенции, и тогда он постоянно будет ощущать на себе Божью благодать.

— Устраивает; но что еще?

— Вы сами, метр Адам, уже не молоды.

— Мне почти пятьдесят пять лет.

— В этом возрасте на очень долгую жизнь уже не рассчитывают.

— Дни человеческие заранее сочтены Господом.

— Это ясно, и вы можете умереть в любую минуту.

— Ну и что?

— Я сам обряжу вас в освященную рясу, зажгу шесть свечей у вашего гроба и лично совершу ночное бдение, чего я никогда ни для кого не делал.

— Это последнее предложение меня вполне устраивает, — заявил метр Адам, не будучи в силах отказаться от столь блистательных перспектив, — однако, поскольку, вместо того чтобы отправиться за провизией, выполняя поручение моей жены, я развлекся тем, что нарисовал на стене известную вам картину, а сейчас уже поздно исправлять собственную оплошность, любезно прошу вас, раз уж вы побывали на рынке, отдать мне половину поклажи вашего осла.

— Такую малость! — живо воскликнул ризничий, обрадованный тем, что может так просто отделаться от чистилища. — Посмотрите сами и выберите самое лучшее и свежее.

— А это удобно? — спросил метр Адам, протягивая руку к фра Бракалоне.

— Забирайте хоть все! — с воодушевлением воскликнул фра Бракалоне.

— Что ж, — решился художник, начиная замазывать готовую на три четверти фреску, — вот еще один погибший шедевр! Зато у моей дочери будет ужин!

Назад: II ПОЧТОВАЯ КОНТОРА

Дальше: IV МАРКО БРАНДИ