Керубино и Челестини

I

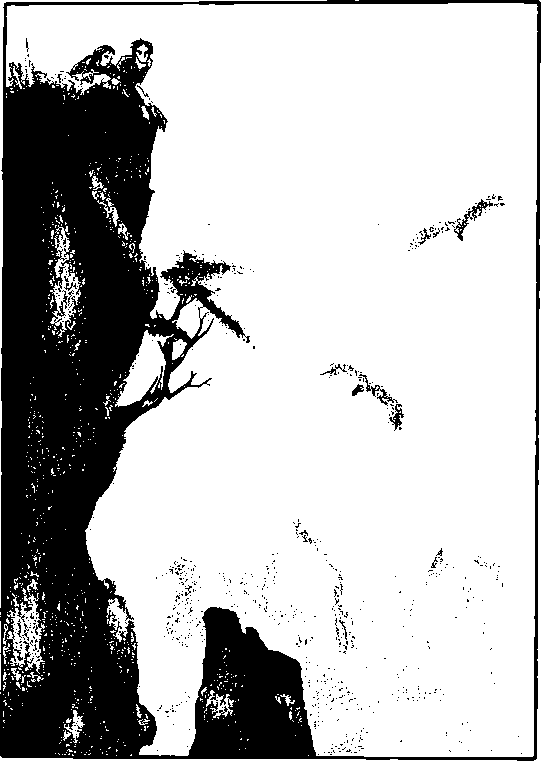

То, что я собираюсь рассказать читателю, всего лишь сцена из жизни разбойников, и ничего более. Следуйте за мной в Ближнюю Калабрию; мы взберемся на один из пиков Апеннин, достигнем его вершины и, повернувшись лицом к югу, слева увидим Козенцу, справа — Санто Лючидо, а прямо перед собой, примерно в тысяче шагах, дорогу, круто спускающуюся по склонам той же самой горы и в настоящую минуту освещенную многочисленными кострами, вокруг которых толпятся вооруженные люди. Эти люди посланы для поимки разбойника Джакомо, с чьей бандой они весь вечер вели ружейную перестрелку; однако после наступления ночи отряд не решился преследовать бандитов и ждал рассвета, чтобы обыскать всю гору.

А теперь опустите голову и взгляните вниз: на расстоянии примерно пятнадцати футов, прямо под вами, вы увидите горное плато; оно так стиснуто красноватыми скалами и покрыто такой густой порослью каменных дубов и корявых бледных пробковых деревьев, что, только находясь над ним, можно догадаться о его существовании. Прежде всего вы замечаете, — не правда ли? — как четверо людей готовят там ужин — разводят огонь и обдирают тушу ягненка, а четверо других играют в морру, причем с такой быстротой, что вы не успеваете уследить за движением их пальцев; еще двое несут охрану, и их застывшие фигуры кажутся кусками скалы, случайно принявшими очертания людей; а вот женщина — она сидит, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить заснувшего на ее руках ребенка; и, наконец, в стороне стоит мужчина, бросающий последнюю лопату земли на свежий могильный холм.

Мужчина этот — сам Джакомо; женщина — его любовница; часовые, игроки и люди, готовящие ужин, — это все те, кого он называет своей бандой, а тот, кто лежит в могиле — Иеронимо, помощник атамана: пуля избавила его от виселицы, которая уже приготовлена для Антонио — второго помощника, имевшего глупость попасться в руки солдат.

Теперь, когда я познакомил вас с действующими лицами и местностью, позвольте мне приступить к рассказу.

Завершив погребальные труды, Джакомо отложил в сторону заступ и опустился на колени на свежую землю, утопая в ней, как в песке; он простоял так с четверть часа, неподвижный, погруженный в молитву, потом, вытащив спрятанный на груди серебряный образок — висевшее на красной ленте на шее сердечко с изображением Девы Марии и Младенца Иисуса, — благоговейно, как положено честному бандиту, поцеловал его, медленно поднялся и, с опущенной головой и скрещенными на груди руками, прислонился к основанию скалы, возвышавшейся на плато, которое мы уже описали.

Все его движения, исполненные печали, были так бесшумны, что никто не заметил, как он вернулся на свое место. По-видимому, такое ослабление бдительности показалось ему несовместимым с законами дисциплины: он оглядел тех, кто его окружал, нахмурил брови, и его широкий рот раскрылся, чтобы извергнуть отвратительнейшее богохульство, способное, по мнению разбойников, ужаснуть Небо:

— Sangue di Cristo!..

Те, что, стоя на коленях, разделывали тушу ягненка, мгновенно выпрямились, словно их ударили палками по спине; руки игроков застыли в воздухе; часовые непроизвольно повернулись, оказавшись лицом друг к другу; женщина вздрогнула, а младенец заплакал.

Джакомо топнул ногой:

— Мария, заставь ребенка замолчать!

Женщина поспешно расстегнула расшитый золотом алый корсет, приблизила к губам сына свою полную, бронзового отлива грудь — подобную тем, что составляли красоту древних римлянок, и, обхватив младенца обеими руками, как бы защищая его, склонилась над ним. Ребенок взял грудь и затих.

Проявление всеобщей покорности, казалось, удовлетворило Джакомо: лицо разбойника утратило выражение суровости, на минуту омрачившее его, и приняло отпечаток глубокой печали; он знаком предложил всем продолжить начатые дела.

— Мы уже кончили играть, — сказали одни.

— Баран готов, — объявили другие.

— Хорошо, начинайте ужинать! — приказал Джакомо.

— А вы, атаман?

— Я не буду ужинать.

— Я тоже, — раздался кроткий женский голос.

— Почему, Мария?..

— Я не голодна.

Эти слова были произнесены так тихо и так робко, что атаман, казалось, был тронут их тоном, насколько это было возможно при его характере; он опустил руку на голову возлюбленной, а она, взяв ее в свои, приникла к ней губами.

— Вы славная женщина, Мария!

— Я люблю вас, Джакомо!

— Ну же, будьте благоразумны и ступайте ужинать.

Мария послушалась, и они вместе расположились на соломенной циновке, на которой были разложены куски баранины, зажаренные на шомполах карабина как на вертеле, козий сыр, лесные орехи, хлеб и вино.

Джакомо вытащил из кинжальных ножен серебряную вилку и нож, отдал их Марии, а сам не притронулся ни к чему, лишь выпив чашку чистой воды, которую он зачерпнул из ближайшего источника: из опасения быть отравленным крестьянами, которые одни только и могли поставлять ему вино, он давно уж отказался от этого напитка.

Все принялись за еду, за исключением двух караульных, которые время от времени поворачивали голову и бросали выразительные взгляды на исчезающую с пугающей быстротой провизию. По мере того как ее на циновке становилось все меньше, движения часовых все учащались и убыстрялись, и наконец все их внимание, казалось, сосредоточилось не на лагере врагов, а на заканчивающих свой ужин товарищах.

Все это время выражение печали не покидало лица Джакомо и видно было, что он погружен в воспоминания. Внезапно, не в силах, видимо, более сдерживаться, он провел рукой по лбу, вздохнул и заговорил:

— Мне следует рассказать вам одну историю, друзья! Вы тоже можете подойти, — добавил он, обращаясь к часовым. — В такое время на нас здесь не осмелятся напасть; к тому же они считают, что здесь и я, и Иеронимо.

Караульные не заставили просить себя дважды, и их участие в ужине несколько оживило начавший было стихать интерес к трапезе.

— Хотите, я сменю их? — предложила Мария.

— Спасибо, в этом нет надобности.

Рука Марии робко скользнула к руке Джакомо. Покончившие с ужином расположились поудобнее, чтобы слушать. Те, кто продолжал есть, придвинули к себе поближе все, что осталось, чтобы иметь возможность дотянуться до еды, а не просить передать ее; все приготовились слушать рассказ с тем интересом, что обычно свойствен людям, ведущим бродячий образ жизни.

— Это было в 1799 году. Французы захватили Неаполь и учредили республику; республика в свою очередь пожелала овладеть Калабрией… Per Baccho! Отнять горы у горцев нелегко, особенно безбожникам. Много банд защищало горы, как мы делаем это до сих пор, ведь они принадлежат нам; в то время за головы атаманов назначались большие награды, как сейчас за мою; среди прочих голова Чезариса оценивалась в три тысячи неаполитанских дукатов.

Однажды, как и сегодня, до наступления ночи слышалась ружейная перестрелка; двое молодых пастухов, что стерегли свои стада в горах Тарсии, ужинали у костра, разведенного ими скорее для того, чтобы защититься от волков, чем согреться; это были полуобнаженные красивые парни, настоящие калабрийцы: из всей одежды на них были только бараньи шкуры по пояс и сандалии на ногах; на шее у каждого висел на ленточке образок Младенца Иисуса. Они были примерно ровесниками, ни тот ни другой не знали своих отцов, поскольку были подкидышами; их нашли в трех днях пути отсюда: одного в Таранто, второго — в Реджо; это доказывало, по крайней мере, то, что принадлежали они к разным семьям. Тарсийские крестьяне их подобрали и назвали, как принято в подобных случаях, детьми Мадонны. При крещении же им дали имена Керубино и Челестини.

Мальчики привязались друг к другу, ведь оба они были одиноки. Люди не преминули объяснить им, что приютили их из милосердия, в надежде заслужить райское блаженство; дети понимали, что в этом мире им некем дорожить, и это еще больше сблизило их.

Итак, как я вам уже говорил, они пасли свои стада в горах, ели хлеб от одного куска, пили из одной чашки, считали звезды в небе и были беспечны и счастливы, словно обладали всеми земными благами…

Внезапно они услышали шорох позади и обернулись: перед ними, опираясь на карабин, стоял мужчина, наблюдая за их трапезой. Да, клянусь Иисусом, мужчина, и уже по его одежде было ясно, каково его ремесло! Его широкополая калабрийская шляпа, разукрашенная белыми и красными лентами, была обтянута черной бархатной полосой с золотой пряжкой; заплетенные волосы спадали с двух сторон, в ушах торчали большие серьги, шея была обнажена; на нем был жилет с пуговицами из серебряной канители, что делают только в Неаполе; через петлицы куртки были продернуты два шелковых красных платка, края которых были связаны узлом, а концы терялись в кармане; его надежный padroncina был набит патронами и застегнут серебряной пряжкой; его бедра облегали голубые бархатные штаны, а на ногах красовались чулки, перевязанные кожаными ремешками, которые одновременно придерживали сандалии. Прибавьте к этому еще перстни на всех пальцах, часы во всех карманах, пару пистолетов и охотничий нож за поясом.

Мальчики исподлобья обменялись быстрыми, как молния, взглядами. Разбойник заметил это.

"Вы меня знаете?" — спросил он.

"Нет!" — ответили оба сразу.

"Впрочем, знаете вы меня или нет, это не важно! Жители гор — братья, они должны стоять друг за друга, поэтому я полагаюсь на вас. Со вчерашнего дня меня преследуют как дикого зверя, я голоден, и меня мучает жажда…"

"Вот хлеб и вода", — прозвучало в ответ.

Разбойник уселся, прислонив карабин к бедру; затем взвел курки обоих пистолетов на поясе и принялся за еду.

Закончив, он поднялся.

"Как называется та деревня, где светятся огоньки?" — спросил он, показывая рукой в самую темную сторону горизонта.

Мальчики некоторое время сосредоточенно вглядывались в указанном направлении, приставив ладони к своим зорким глазам, а потом расхохотались, сообразив, что разбойник подшутил над ними: в темноте ничего не было видно.

Обернувшись, чтобы сказать ему это, они увидели, что разбойник исчез. Тогда они поняли, что эта уловка была использована, чтобы помешать им заметить, в какую сторону он ушел.

Мальчики снова сели и через пару минут, проведенных в молчании, одновременно взглянули друг на друга.

"Ты его узнал?" — спросил один.

"Да", — ответил ему другой.

Слова были сказаны шепотом, словно мальчики боялись, что их подслушивают.

"Он боится, что мы его выдадим".

"Исчез, не сказав нам ни слова".

"Далеко он не мог уйти".

"Да, он слишком устал".

"Если бы я захотел, то легко мог бы его отыскать, несмотря на все его предосторожности".

"Я тоже".

Не произнеся больше ни слова, они одновременно поднялись и отправились с разных сторон в обход горы, словно две молодые борзые, идущие по следу.

Не прошло и четверти часа, как Керубино возвратился к костру. Еще через пять минут на свое место уселся и Челестини.

"Ну?"

"Что ну?"

"Я его нашел".

"Я тоже".

"За кустом олеандра".

"В нише скалы".

"Что там справа?"

"Алоэ в цвету; а что он держит в руках?"

"Пистолеты со взведенными курками".

"Верно".

"Он спит?"

"Словно все ангелы его охраняют".

"Три тысячи дукатов — это столько же, сколько звезд в небе!"

"В каждом дукате десять карлино, а мы зарабатываем по одному карлино в месяц. Даже если мы будем жить так долго, как старый Джузеппе, нам за всю жизнь не получить трех тысяч дукатов".

На несколько минут воцарилось молчание, и первым его нарушил Керубино.

"А что, трудно убить человека?" — спросил он.

"Нет, — ответил Челестини. — Человек словно баран: у него есть такая жила на шее; ее надо перерезать — и все".

"А ты обратил внимание, что у Чезариса…"

"Открыта шея? Да".

"Значит, было бы нетрудно…"

"Да, если нож достаточно острый".

Каждый попробовал лезвие своего ножа, затем оба, поднявшись, молча поглядели друг на друга.

"А кто из нас будет наносить удар?" — спросил Керубино.

Челестини подобрал несколько камешков и, зажав их в горсти, протянул руку.

"Чет или нечет?"

"Чет".

"Нечет, тебе идти!"

Керубино ушел, не сказав ни слова. Челестини следил глазами, как он направился к месту, где спал Чезарис; когда товарищ скрылся из виду, он начал медленно, один за другим, кидать подобранные камешки в угасающее пламя костра. Не прошло и десяти минут, как Керубино вернулся.

"Ну?"

"Я не осмелился".

"Почему?"

"Он спит с открытыми глазами, и мне показалось, что он на меня смотрит".

"Пойдем вместе".

Они побежали, но вскоре замедлили шаг; сначала ступая на цыпочках, потом, перемещаясь ползком, как змеи, они добрались до куста олеандра, затем, продолжая по-змеи-ному прижиматься к земле, приподняли головы, раздвинули ветви и увидели разбойника, спавшего все в той же позе.

Мальчики подползли под нависший свод и, добравшись до спящего — один справа, другой слева, — привстали, опираясь на колено; каждый держал нож в зубах. Глаза бандита были открыты, словно он пробудился, но зрачки его оставались неподвижными.

Челестино знаком показал Керубино, чтобы он следил за ним и его движениями. Разбойник, перед тем как заснуть, прислонил карабин к откосу скалы, обвязав ружейный замок одним из своих шелковых платков. Челестино осторожно отвязал платок, распростер его над лицом Чезариса и, убедившись, что Керубино приготовился, крикнул, опуская платок: "Бей!"

Движением быстрым, как у молодого тигра, Керубино вонзил нож в шею Чезариса. Тот взревел, вскочил на ноги, истекая кровью, закружился на месте с запрокинутой назад головой и, выстрелив наудачу из обоих пистолетов, упал замертво.

Оба мальчика затаив дыхание приникли лицом к земле.

Увидев, что бандит не шевелится, они поднялись и подошли к нему. Голову его, державшуюся только на позвонках, они отделили от тела, завернули в шелковый платок и, договорившись нести ее по очереди, направились в Неаполь.

Целую ночь они шли по горам, ориентируясь по отблеску моря слева от них; на рассвете перед ними показался Кастровиллари, но пересекать город при свете дня они не решились, опасаясь, что их окровавленная ноша привлечет внимание и какой-нибудь разбойник из банды Чезариса отомстит за смерть атамана.

Однако давал о себе знать голод; один из мальчиков решил отправиться в ближайшую харчевню за хлебом, а другой остался ждать в горах; однако первый отошел всего на несколько шагов и вернулся.

"А деньги?" — спросил он.

Они несли с собой голову стоимостью в три тысячи дукатов, но ни у одного из них не было ни байокко, чтобы купить хлеба.

Тот, в чьих руках была ноша, развязал платок, отцепил одну из серег Чезариса и подал ее товарищу. Спустя полчаса посланец вернулся с запасом провизии на три дня.

Поев, они тронулись в путь.

Два дня они шли, две ночи спали словно дикие звери, забиваясь в кусты или прячась в скалах.

На третий день к вечеру они пришли в небольшое селение Альтавиллу.

Харчевня была полна людей: то были кучера, возившие путников в Пестум, лодочники, поднявшиеся вверх по Селе, и лаццарони, безразличные к тому, в каком месте жить.

Мальчики пристроились в свободном углу, положив между собой голову Чезариса, поужинали так, как до сих пор им не случалось, поспали по очереди, расплатились другой серьгой Чезариса и перед самым рассветом двинулись в путь.

К девяти часам утра они увидели в глубине залива большой город и, спросив, как он называется, услышали в ответ, что это Неаполь.

Не опасаясь больше бандитов Чезариса, они прошли прямо в город. Дойдя до моста Магдалины, они приблизились к французскому часовому и спросили его покалабрийски, к кому следует обратиться, чтобы получить награду, обещанную за голову Чезариса.

Часовой важно выслушал их вопрос до конца, задумался на минуту, покрутил ус и сказал самому себе:

"Ну и ну! Этим мальчишкам не дотянуться до моего патронташа, а они уже лопочут по-итальянски. Молодцы ребята! Шагайте дальше!"

Те, в свою очередь не поняв ни слова, повторили свой вопрос.

"Кажется, они стоят на своем", — подумал часовой.

И он позвал сержанта.

Сержант знал несколько итальянских слов; он понял вопрос, догадался, что в окровавленном платке, который нес Челестини, завернута голова, и позвал офицера.

Офицер приставил к мальчикам конвой из двух солдат и приказал отвести их во дворец, где находилось министерство полиции.

Солдаты оповестили всех, что принесена голова Чезариса, и все двери распахнулись перед мальчиками.

Министр сам пожелал увидеть двух храбрецов, избавивших Калабрию от ее бедствия, и приказал привести Керубино и Челестини в свой кабинет.

Он долго рассматривал этих красивых ребят, простодушных на вид, живописно одетых, с серьезными лицами. Он спросил их по-итальянски, как все произошло, и они рассказали ему о своих действиях так, как будто это было самое простое и обычное дело; министр потребовал доказательств того, что они рассказали, и Челестини, став на одно колено, развязал платок, взял мертвую голову за волосы и спокойно положил ее на письменный стол министра.

Говорить больше было не о чем, разве только о выплате вознаграждения.

Тем не менее его превосходительство, видя как они молоды, предложил им поступить в пансион или в полк, объяснив, что французское правительство нуждается в смелых и решительных юношах.

Они отвечали, что до французского правительства им нет никакого дела, что они честные калабрийцы, не умеющие ни читать, ни писать и не рассчитывающие когда-нибудь этому научиться; что до вступления в полк, то свободная жизнь, к которой они привыкли, плохо подготовила их к воинской дисциплине, и они опасаются, что от них будет мало проку на маневрах и учениях; но вот если говорить о трех тысячах дукатов, то это другое дело, и они готовы получить их прямо сейчас.

Министр дал им клочок бумаги, размером в два пальца, позвал придверника и велел проводить мальчиков к кассе.

Кассир отсчитал деньги; мальчики подставили свой окровавленный платок, получили три тысячи дукатов, связали все четыре конца платка в узел и, выйдя из дворца на площадь Санто Франческо Нуово, очутились в конце большой улицы Толедо.

Улица Толедо — это как бы дворец для народа; вдоль ее домов расположилось множество лаццарони: лежа на солнце, они с наслаждением тянули своими коричневатыми губами макароны из глиняных мисок. Это зрелище возбудило у мальчиков аппетит; они подошли к продавцу, купили полную миску макарон, заплатив один дукат и получив сдачу в размере девяти карлино, девяти грано и двух кал-ли. На эту сдачу они могли бы жить, питаясь таким же образом полтора месяца.

Мальчики уселись на ступенях дворца Маддалони и пообедали так роскошно, как им и не снилось.

На улице Толедо спят, едят и играют. Спать им еще не хотелось, и, покончив с едой, они присоединились к лаццарони, играющим в морру.

За пять часов они проиграли три калли.

Проигрывая по три калли в день, можно было играть если не целую вечность, то, по крайней мере, треть ее.

К счастью, в тот же вечер они выяснили, что в Неаполе существуют такие дома, где можно заказывать обед стоимостью в один дукат и проигрывать тысячи калли в час.

Им захотелось поужинать, и они попросили проводить их в один из таких домов: это был табльдот. Хозяин, взглянув на их одежду, захохотал, но когда они показали ему свои деньги, низко поклонился и заявил, что их будут обслуживать в отведенной для них комнате до тех пор, пока их сиятельствам не будет угодно заказать себе пристойную одежду, в которой они смогут есть за общим столом.

Керубино и Челестини переглянулись; они не очень поняли, что имеет в виду хозяин, говоря о пристойной одежде: их собственный наряд казался им очень хорошим; в самом деле, он состоял, как мы уже говорили, из прекрасной бараньей шкуры, заткнутой за пояс, и прочных сандалий, привязанных к ступням ног; правда, остальная часть тела была обнажена, но, по их понятию, так было удобно и не жарко. Впрочем, они уступили, когда им объяснили, что полный костюм необходим для того, чтобы иметь право заказывать обеды стоимостью в один дукат и проигрывать тысячи калли в час.

Пока накрывали стол в их комнате, появился портной и спросил, какого рода костюмы они пожелают.

Они ответили, что раз уж нужно заказывать одежду, то они предпочитают костюмы калабрийцев, какие по воскресеньям носят богатые юноши в Козенце и Таранто.

Портной знаком показал, что большего ему и не надо, и добавил, что на следующее утро их сиятельства получат заказанные ими костюмы.

Их сиятельства поужинали и пришли к выводу, что равиоли и самбайоне будут получше, чем макароны, лакрима-кристи предпочтительнее чистой воды, а хлеб из крупчатки глотать легче, чем овсяные лепешки.

Поужинав, они поинтересовались у лакея, можно ли улечься на полу, а тот указал им на две кровати, которые юноши приняли за капеллы.

Челестини, определенно взявший на себя обязанности кассира, запер платок с дукатами в нечто вроде секретера, а ключ повесил себе на шею. После этого они благочестиво помолились Пресвятой Деве, а затем, набожно поцеловав нашейные образки, улеглись каждый в свою постель, где, по их мнению, можно было разместиться впятером, и проспали до утра.

На следующий день портной, выполнив свое обещание, принес им костюмы, и они смогли пообедать за табльдотом и отправиться в игорный зал, где им удалось проиграть всего лишь сто двадцать дукатов.

Служащий гостиницы, чтобы утешить постояльцев, предложил отвести их вечером в один дом, где можно повеселиться еще больше.

В назначенный час, набив карманы дукатами, они отправились вместе со своим провожатым; вернулись они в гостиницу только на следующее утро, умирая от голода и с пустыми карманами.

Славная началась жизнь! Они хорошо запомнили адрес игорного дома, где провели ночь, и поскольку пребывание там понравилось им не меньше, чем обеды и игра, то следующая ночь прошла так же, как предыдущая.

Так продолжалось две недели, и внешний облик юношей изменился до неузнаваемости. Они стали похожи на римских аббатов или на французских младших лейтенантов, что, по сути дела, почти одно и то же.

Однажды вечером они, как обычно, направились в этот дом. Заведение оказалось закрытым по распоряжению властей. Что уж за преступление там было совершено, я не знаю.

Юноши увидели большую толпу, двигавшуюся в одном направлении, и последовали за ней.

Спустя несколько минут они оказались рядом с Вилла Реале, на великолепной улице Кьяйа. До этого они там еще не были.

На Кьяйе в десять часов вечера собирается лучшее общество; весь Неаполь приходит сюда подышать морским бризом, напоенным ароматом апельсинов Сорренто и жасмина Позиллипо. Здесь больше фонтанов и статуй, чем на всем остальном свете, и, кроме фонтанов и статуй, здесь есть море, какого нигде больше не увидишь.

Наши birboni прогуливались вместе со всеми, задевая локтями женщин и толкая мужчин; одной рукой они придерживали кошелек, другой сжимали рукоятку кинжала.

Подойдя к группе людей, столпившихся у входа в кафе, они увидели коляску, а в этой коляске — женщину с мороженым в руках. Именно эта женщина и привлекла внимание толпы.

Более совершенного создания не выходило из рук Господа со времен Евы; она была способна ввести в искушение самого папу.

Наши калабрийцы вошли в кафе, заказали шербет и сели у окна, чтобы вблизи рассмотреть красавицу; особенно восхитительны были ее руки.

"Согро di Вассho! Как она прекрасна!" — воскликнул Керубино.

Какой-то человек, подойдя к нему сзади, ударил его по плечу.

"Момент подходящий, юный синьор!" — проговорил незнакомец.

"Что это значит?"

"Это значит, что уже два дня, как графиня Форнера поссорилась с кардиналом Росполи".

"И что же?"

"Если вам угодно заплатить пятьсот дукатов и хранить молчание…"

"То она станет моей?"

"Она станет вашей".

"А ты, значит…"

"Un ruffiano per servir la".

"Постойте, — прервал их Челестини, — я тоже хочу эту женщину!"

"Тогда сиятельным господам это будет стоить вдвое".

"Прекрасно!"

"Но кто будет первым?"

"Это мы посмотрим, а ты узнай, свободна ли синьора сегодня ночью и приходи за нами в гостиницу "Венеция" — мы живем там".

Сводник отошел в одну сторону, юноши — в другую. Кареты графини уже не было. Керубино и Челестини вернулись в гостиницу; у них осталось ровно пятьсот дукатов; они сели за стол лицом к лицу, положили посредине колоду карт, и каждый взял по одной карте.

Туз червей выпал Керубино.

"Счастливо повеселиться", — пожелал ему Челестини.

И он улегся в постель.

Керубино положил пятьсот дукатов в карман, убедился, что кинжал свободно выходит из ножен и стал ждать сводника. Через четверть часа тот появился.

"Она свободна сегодня ночью?" — спросил Керубино.

"Да, идем!"

Они вышли; стояла великолепная ночь, небо смотрело на землю множеством своих глаз; графиня жила в предместье Кьяйа. Сводник шагал впереди, Керубино следовал за ним, напевая:

Che bella cosa ё de morire ucciso Inanze a la porta de la innamorata.

L’anima se ne sagli in paradiso,

E lo cuorpo lo chiegne la scasata!

Они подошли к потайной двери. У входа их ждала женщина.

"Ваше сиятельство, — сказал сводник, — дайте мне сто дукатов, а остальные четыреста вы положите в алебастровую вазочку на камине".

Керубино отсчитал ему сто дукатов и последовал за женщиной.

Это был прекрасный мраморный дворец; по обеим сторонам лестницы горели лампы в хрустальных шарах, а рядом с каждой лампой стояли курильницы, в которых тлели благовония.

Они пересекли поистине королевские апартаменты, свернули в длинную галерею, заканчивающуюся перегородкой; камеристка отперла дверь, подтолкнула Керубино и закрыла за ним дверь.

"Это вы, Джидса?" — произнес женский голос.

Керубино повернул голову на звук голоса и тотчас же узнал графиню, одетую в легкое муслиновое платье; лежа на софе, устланной канифасом, она играла прядью распущенных длинных волос, покрывавших ее словно испанская мантилья.

"Нет, синьора, это не Джидса, это я", — ответил Керубино.

"Кто вы?" — голос прозвучал еще мягче.

"Я Керубино, дитя Мадонны".

Юноша приблизился к софе.

Графиня приподнялась, опираясь на локоть, и с удивлением посмотрела на него.

"Вы пришли по поручению вашего господина?" — спросила она.

"Я пришел сам по себе, синьора".

"Я вас не понимаю".

"Что ж, сейчас я объясню: дело в том, что я увидел вас сегодня на Кьяйе, когда вы ели мороженое, и не мог удержаться от восклицания: "Per Baccho! Как она прекрасна!""

Графиня улыбнулась.

"Тогда ко мне подошел какой-то человек и сказал: "Хотите ли вы эту женщину, которой так восхищаетесь? За пятьсот дукатов я вам это устрою". Я вернулся к себе за деньгами. Когда мы с ним подошли к вашим дверям, этот человек попросил у меня сто дукатов; я ему их отдал, а остальные четыреста он велел положить в эту алебастровую вазу. Вот они".

Керубино бросил три-четыре горсти монет в вазу; она была переполнена, и дукаты посыпались на камин.

"Ах, этот гнусный Маффео! — воскликнула графиня. — Разве так устраивают дела?"

"Не знаю, кто такой Маффео, — ответил юноша, — и не слишком осведомлен о том, как устраивают дела. Однако я знаю, что вы мне обещаны на ночь за определенную сумму; я знаю, что уплатил эти деньги, и, следовательно, вы станете моей на ночь".

Закончив свою речь, Керубино сделал шаг к дивану.

"Ни с места или я позвоню! — крикнула графиня. — Мои люди вышвырнут вас за дверь!"

Керубино закусил губу и взялся за свой кинжал.

"Послушайте, синьора, — холодно сказал он. — Когда вы услышали мои шаги, вы решили, что пришел какой-то знатный аббатишка или какой-то богатый французский путешественник, и подумали: "Я свое получу". Но, синьора, это не был ни тот ни другой! Это оказался калабриец, причем не с равнины, а с гор; юнец, если вам так больше нравится, но именно этот юнец принес в Неаполь из Тарсии завернутую в платок голову бандита, и голову какого бандита! Чезариса! Золото, что вы видите, — это все, что осталось от награды за эту голову; остальные две тысячи пятьсот дукатов проиграны в карты, ушли на вино и растрачены на женщин. На эти пятьсот дукатов я мог бы еще в течение десяти дней наслаждаться женщинами, вином и игрой, но мне не этого хотелось, я захотел получить вас, и я вас получу!"

"Мертвую, быть может, и получите!"

"Живую!"

"Никогда!"

Графиня протянула руку к шнурку звонка, но Керубино одним прыжком достиг софы. Графиня вскрикнула и лишилась чувств — кинжал пригвоздил ее руку к стене, на расстоянии всего шести дюймов от шнурка.

Два часа спустя Керубино вернулся в гостиницу "Венеция" и разбудил Челестини, спавшего сном праведника; тот уселся на кровати, протер глаза и посмотрел на друга.

"Откуда эта кровь?" — спросил он.

"А, пустяки!"

"Как графиня?"

"Восхитительная женщина!"

"Какого черта ты меня разбудил?"

"У нас не осталось ни байокко, и надо успеть уйти до рассвета".

Челестини поднялся. Юноши вышли из гостиницы как обычно, и никому не пришло в голову их задерживать.

В час ночи они были уже за мостом Магдалины, а в пять утра поднимались в горы.

Здесь они остановились.

"Что мы теперь будем делать?" — спросил Челестини.

"Понятия не имею. Ты хочешь опять стать пастухом?"

"Ну уж нет! Клянусь Иисусом!"

"Тогда подадимся в бандиты".

Скрепив свое решение пожатием рук, юноши поклялись в вечной и преданной дружбе. Они свято соблюдали клятву и с этого дня никогда не разлучались.

Впрочем, я ошибаюсь, — прервал себя Джакомо, вглядываясь в могилу Иеронимо, — час назад они расстались.

II

— А теперь вы можете лечь спать! — продолжал атаман. — Я сам буду охранять лагерь и разбужу вас, когда настанет время уходить, то есть за два часа до рассвета.

При этих словах каждый стал располагаться поудобнее на ночлег. Они питали такое безмерное доверие к своему главарю, что не прошло и пяти минут, как все погрузились в сон, и спали так спокойно, словно находились не в горах, окруженные врагами, а в Террачине или Соннино. Только Мария продолжала неподвижно сидеть на том же месте, где она слушала рассказ.

— Разве ты не хочешь отдохнуть, Мария? — спросил Джакомо самым мягким голосом, на какой он только был способен.

— Я не устала, — ответила она.

— Слишком затянувшееся бдение может причинить вред твоему ребенку.

— Хорошо, я сейчас лягу.

Джакомо растянул свой плащ на песке. Мария легла на него и робко поглядела на возлюбленного.

— А вы? — спросила она.

— Я? — переспросил Джакомо. — Я попытаюсь найти лазейку, чтобы ускользнуть от проклятых французов, ведь они плохо знают горы и, возможно, не перекрыли все проходы. Нельзя же нам здесь оставаться вечно: чем раньше мы уйдем отсюда, тем лучше.

— Я пойду с вами, — сказала Мария, поднимаясь.

Атаман сделал отрицательный жест.

— Но вы же знаете, — умоляла Мария, — у меня уверенный шаг, зоркий глаз и легкое дыхание. Позвольте мне сопровождать вас.

— Вы боитесь, как бы я вас не предал? В то время как все доверяют мне, вы все же сомневаетесь?

Тихие слезы покатились по щекам Марии. Джакомо подошел к ней поближе.

— Хорошо, пойдемте, только оставьте младенца: он может проснуться и заплакать.

— Идите один! — произнесла она и снова легла.

Бандит ушел. Мария провожала его глазами, пока его силуэт был виден, а когда он скрылся за скалой, тяжело вздохнула, склонила голову к ребенку, закрыла глаза, словно уснув, и застыла в неподвижности.

Два часа спустя послышался легкий шум со стороны, противоположной той, куда ушел Джакомо. Мария открыла глаза и увидела перед собой атамана.

— Ну? — спросила она, с беспокойством различая сквозь ночную полутьму мрачное выражение его лица. — Что там?

— Похоже, что пастухи или крестьяне нас предали, — ответил разбойник, с досадой швырнув карабин к ногам. — По всем проходам стоят часовые.

— И нет никакого способа спуститься отсюда?

— Никакого. С двух сторон, как вам известно, отвесные скалы; об этом пути помышлять не приходится, если только орлы, вьющие здесь гнезда, не одолжат нам свои крылья; все же проходы перегорожены, как я уже говорил. Проклятые французы!.. Да горите вы в вечном огне, безбожники!

Он бросил шапку рядом с карабином.

— Что же нам тогда делать?

— Останемся здесь, сюда они не осмелятся подойти.

— Но мы умрем с голоду!

— Да, если только Господь Бог не пошлет нам манну, но на это надежды мало. Все же лучше погибнуть от голода, чем быть повешенными!

Мария прижала к себе ребенка, и вздох ее был похож на рыдание. Джакомо топнул ногой.

— Сегодня у нас был хороший ужин, нам есть еще чем позавтракать утром. Пока этого хватит. Будем спать.

— Я сплю, — отозвалась Мария.

Атаман лег рядом с ней.

Джакомо был прав. Его предали, но не крестьяне и не пастухи, а Антонио, один из своих; как мы уже говорили, он был захвачен в плен во время перестрелки и, чтобы избавиться от петли, согласился помочь захватить главаря своей банды; он начал выполнять свое обещание с того, что лично расставил часовых, на которых и наткнулся Иеронимо.

Полковник, который командовал небольшим отрядом французов, окруживших банду, держал Антонио под строгим надзором, обещав, что тот избежит веревки, только если будет повешен Джакомо; полковник был достаточно предусмотрителен и не собирался выпускать одного пленника, не заполучив другого. Незадолго до рассвета он приказал двум солдатам доставить к нему Антонио; он хотел в его присутствии убедиться в том, что бандиты все еще на вершине. Если они ускользнули, значит, часовые были расставлены плохо и Антонио, взявший эту операцию на себя, оказался предателем вдвойне и заслужил, чтобы его повесили дважды. Противопоставить что-либо такой военной необходимости было нечего, и Антонио оставалось только покориться, надеясь на пощаду. Итак, он предстал перед полковником со спокойствием чистой совести: последовательный в своем предательстве, он был совершенно убежден, что его бывшим товарищам выбраться не удалось.

Первые лучи солнца осветили вершину скалы, в то время как долины, где расположились лагерем французские войска, оставались еще в темноте, и, глядя на эту вершину, пылающую, как вершина Синая, можно было подумать, что она охвачена гигантским пожаром. Постепенно, по мере того как вставало солнце, мрак рассеивался и потоки света, струящиеся по склонам каменного исполина, будили в гнездах громадных орлов; те поспешно срывались со своих мест, и мощные крылья уносили их вдаль; время от времени свежий морской ветер, напоенный влажным ароматом, начинал жалобно стонать, дробясь о сосны и пробковые деревья, покрывающие подножие горы. И тогда сосны и пробковые деревья грациозно сгибались, выпрямлялись и снова сгибались, исторгая из своих стволов глухой шум — тот язык, которым переговаривается сам с собою лес. Наконец пробудилась вся гора, ожила, зашумела, и только вершина ее оставалась безмолвной и пустынной.

Между тем глаза всех были устремлены именно туда. Сам полковник, вооруженный подзорной трубой, не спускал глаз с вершины. Впрочем, через полчаса он прекратил наблюдение, одним ударом ладони сложил трубу и, повернувшись к Антонио, спросил:

— Ну, что?

Каким удивительным орудием может быть слово, в зависимости от того, кто и по какому поводу его произносит. Оно способно сжиматься и растягиваться, бурлить, как волна, и журчать, как ручеек, кидаться на жертву, как тигр, или подползать, как змея, бомбой взлетать к облакам или молнией падать с неба; одни высказывают свои мысли длинными речами, а другим достаточно двух слов, чтобы их поняли.

По-видимому, полковник принадлежал к этой второй школе красноречия; он произнес всего лишь два слова, но эти два слова так отвечали моменту, были столь емкими, столь звучными, что они истолковывались мгновенно и заключавшаяся в них мысль была следующей: "Антонио, друг мой, вы мерзавец и обманщик, вы сыграли со мной шутку, когда плели всякий вздор в надежде спасти свою шкуру; но я не из тех, кто поддается на такое, и, поскольку вы не сдержали своего слова — банда ваших друзей смогла ускользнуть этой ночью, и теперь нам снова придется, как ищейкам, гоняться по их следу, что весьма позорно для солдат, — вас немедленно повесят на ближайшем дереве, а я тем временем позавтракаю".

Антонио, парень очень понятливый и умевший трезво смотреть на вещи, тотчас же разгадал все, что содержалось в этих двух словах. Тут же, то ли из раболепства, то ли потому, что он сам был последователем той же школы красноречия, среди глав которой, несомненно, числился полковник, он простер руку и в ответ на два слова произнес одно: "Aspettate", что в переводе означает "Подождите".

После этого полковник удалился, так и не отдав страшный приказ, которым он угрожал Антонио, а тот застыл как изваяние на том же месте, не сводя глаз с горы. Вернувшись через два часа, полковник снова раскрыл подзорную трубу и навел ее на вершину. Там по-прежнему было пусто, и тогда он дотронулся до плеча Антонио, который, хотя и не обернулся при приближении полковника, узнал его по шагам.

Антонио вздрогнул, как человек, не имеющий денег, когда ему предъявляют вексель к оплате, но тотчас же левой рукой схватил руку полковника, а правую протянул в сторону вершины горы и с непередаваемой интонацией в голосе воскликнул:

— Там! Там!

— Что? — спросил полковник, снова наводя трубу.

— Разве вы не видите? — отвечал Антонио. — Вон же голова человека на углу той скалы, что похожа на колонну! Смотрите, смотрите!

Он зажал голову полковника двумя руками и заставил ее повернуться как флюгер, одновременно схватив его подзорную трубу и направив ее на точку, которую он полагал столь важной для наблюдения.

— О-о! — воскликнул полковник, различив указанного ему человека.

Минуты две он молча рассматривал гору и наконец сказал, опустив подзорную трубу:

— Да, там стоит человек, но кто мне поручится, что это не крестьянин, взобравшийся туда в поисках пропавшей козы?

— Как! Вы не видите? — воскликнул Антонио, подскочив на месте. — Вы не видите его остроконечной шляпы с развевающимися лентами, не различаете блеска его карабина? Смотрите, он свесился над пропастью, оценивая, нельзя ли там спуститься вниз! Это же сам Джакомо, а за ним стоит Мария, смотрите же! Теперь-то вы видите? Видите?

Полковник вновь невозмутимо поднес трубу к глазам и, уже не опуская ее, сказал:

— Да, да, вижу! Начинаю думать, что, быть может, ты и не будешь повешен.

Слова эти доставили огромное удовольствие Антонио.

— Позовите ко мне полкового врача! — приказал полковник.

Затем, повернувшись к Антонио, он спросил:

— Могут они найти на этой вершине что-нибудь съедобное?

— Ничего! — ответил тот.

— Итак, раз им оттуда не выбраться, то они либо сдадутся, либо умрут с голоду.

— Без сомнения.

— Доктор, сколько дней человек может жить без пищи?

Тот, к кому обратился с вопросом полковник, был маленький толстый человечек, похожий на шар, к которому школяр ради шутки прилепил голову и ноги; несомненно, он меньше любого другого был готов к эксперименту на самом себе для выяснения ответа на этот вопрос и потому, услышав его, казалось, весь содрогнулся.

— Без пищи, полковник? — переспросил он с ужасом. — Без еды? Но человек, ведущий правильный образ жизни, не должен допускать более пятичасовых промежутков между приемами пищи и питаться реже трех раз в день! Что касается вина, которое следует пить, то это зависит от нрава, от возраста…

— Я вас не спрашиваю о правильном режиме питания. Я задаю простой научный вопрос, доктор! К тому же, успокойтесь, он к вам лично не имеет никакого отношения.

— Если вы за это ручаетесь, полковник…

— Ручаюсь!

— Тогда я вам отвечу, что при осаде Генуи, когда мне представилась возможность провести множество опытов такого рода, мы пришли к выводу, что в среднем человек не может продержаться без пищи более пяти-семи дней.

— Так вы были при осаде Генуи?

— Да, — ответил врач на удивление безучастно.

— Как же вы, с вашей привычкой к правильному образу жизни, смогли перенести подобные мучения?

— О, — промолвил доктор, — я был в том знаменитом полку, который, как только начался голод, принял решение есть австрийцев, и мы не слишком страдали от нехватки провианта.

— И какими они были на вкус? — засмеялся полковник.

— Неплохими, — серьезно ответил доктор. — Поскольку их регулярно, раз в день, обрабатывали шомполами, мясо у них было выдержанное.

— Ну, что ж, — заметил полковник, — подождем, пока они сдадутся или перемрут с голоду! Спасибо за приятное сообщение, доктор! Не хотите ли перекусить со мной?

— Охотно, полковник.

— Жюльен, — обратился полковник к своему вестовому, — предупреди моего повара, что к завтраку сегодня будет четверо гостей.

Удовлетворившись заверениями Антонио и сведениями, полученными от доктора, полковник отдал распоряжения: офицерам усилить надзор, а солдатам — бдительность. Три тысячи дукатов снова были обещаны тому, кто принесет в лагерь голову Джакомо.

Прошла неделя. Каждое утро полковник обходил посты, чтобы узнать, не сдались ли осажденные, потом шел на свой наблюдательный пункт, наводил подзорную трубу на вершину горы, разглядывал бандитов, либо сидевших, свесив ноги в пропасть, либо греющихся на солнце, и призывал к себе Антонио, неизменно твердившего:

— Клянусь вам, ваше сиятельство, если они не питаются травой, как кролики, или песком, как кроты, то ничего съедобного у них быть не может!

После этого призывался доктор, и тот в свою очередь заверял:

— Это непременно произойдет завтра, полковник; человеческий организм не в состоянии жить больше пяти-семи дней при полном отсутствии пищи, и завтра они либо сдадутся, либо умрут от голода. Пойдемте завтракать, полковник!

На двенадцатый день полковник потерял терпение. Он велел, по своему обыкновению, привести Антонио и разыскать полкового врача. Однако на этот раз он сказал бандиту:

— Ты негодяй!

А врачу бросил:

— Вы дурак!

Он посадил доктора под арест, а Антонио посоветовал подумать о душе, на случай если она у него имеется. Врач безропотно подчинился с рабской дисциплинированностью военного, а Антонио поспешил окликнуть уже удаляющегося полковника.

— Послушайте, полковник, — сказал он ему, — вам мало будет проку, если вы меня повесите, ибо от этого те, кто наверху, ни на день раньше не сдадутся и не умрут голодной смертью; вероятно, они нашли не известный ни мне, ни вам способ добывать питание. Надеюсь, вам не приходит в голову мысль брать их приступом, так как только скатывая камни, которых в горах в избытке, они сокрушат целую армию, у вас же всего один полк. Если бы я был на вашем месте — заметьте, полковник, я говорю вам это с хладнокровием человека, часто глядевшего смерти в глаза и боровшегося с ней за свою жизнь, но не боящегося ее, — итак, повторяю, если бы я был на вашем месте, то решил бы выяснить, каким чудом эти люди могут жить на отрезанном от всего мира горном уступе, на бесплодной вершине; я бы решил это выяснить не для удовлетворения личного интереса, а чтобы воспользоваться их опытом при подобных обстоятельствах. Я проявил бы настойчивость и, поскольку узнать это можно единственным способом, прибегнул бы к нему.

— И какой же это способ?

— Я бы сказал тому самому Антонио, чья смерть была бы для меня бесполезна, а жизнь могла бы пригодиться: "Поклянись мне кровью Христа, что ты вернешься сюда через неделю!" — и после этого освободил бы его.

— А что будет делать Антонио в течение этой недели?

— Он присоединится к своему бывшему атаману, скажет, что ему удалось вырваться из рук палача и что он вернулся жить или умереть с ним вместе. И вряд ли Антонио будет так глуп, а Джакомо так хитер, что за неделю Антонио не сможет разгадать секрет Джакомо; а уж разгадав, он вернется сообщить о нем полковнику, который, согласно своему обещанию, отпустит Антонио на свободу.

— Ну, а если он не раскроет секрета Джакомо?

— Он все равно вернется, и тогда полковник выполнит свою угрозу и повесит его.

— Это дело! — сказал полковник.

— Договорились! — ответил Антонио.

— Клянись!

Антонио снял с груди маленький ковчежец, из тех, что носит всякий благочестивый неаполитанец — на местном наречии он называется abbitiello, — протянул его полковнику и, держа руку над ковчежцем, произнес:

— Клянусь этим ковчежцем, освященным в римском соборе святого Петра в Вербное воскресенье, возвратиться сюда через неделю как пленник, независимо от того, узнаю я секрет Джакомо или нет!

Полковник хотел вернуть ему ковчежец, но Антонио отвел его руку.

— Храните его как залог, — сказал он, — и, если я не вернусь через неделю в этот же час, этот ковчежец останется у вас свидетелем моего клятвопреступления. Бросьте его тогда в огонь, и пусть в таком же пламени я буду гореть вечно!

— Этот человек может идти куда ему вздумается, — распорядился полковник.

В тот же вечер Антонио присоединился к своим бывшим товарищам; Джакомо, считавший его убитым или повешенным, принял его как отец принимает сына. Антонио рассказал о своем побеге, и ему все поверили; когда он умолк, Джакомо заметил:

— Досадно, что ты пришел так поздно, — ты мог бы с нами отобедать.

Антонио сказал, что он ел перед побегом, поэтому не голоден и спокойно может подождать до следующего дня.

— К тому же, — прибавил он, — ваша еда не может быть слишком обильной, а я не хотел бы уменьшать долю других, по крайней мере сегодня.

Жест, сделанный Джакомо, достаточно красноречиво говорил: "Мы, конечно, не живем в довольстве, но все необходимое имеем".

Антонио предполагал, что увидит своих бывших товарищей исхудавшими, истощенными, умирающими от голода, но ничего подобного не оказалось, — напротив, они были бодрыми, жизнерадостными и крепкими. Мария по-прежнему была полной и свежей, ее младенец выглядел здоровым; Антонио считал, что они питаются кореньями и дикими плодами, но, осмотрев лагерь, увидел кости; правда, они были тщательно обглоданы, но ведь до того, как их обглодали, на них было мясо! Как могло мясо попадать в руки людей, отрезанных от всего мира, затерянных на этом скалистом уступе? Этого он не мог понять. На мгновение ему пришла в голову мысль, что по каким-то тайным тропам, по каким-то подземным ходам к ним пробирается какой-нибудь пастух, но он тотчас же отверг ее, понимая, что если есть путь, по которому кто-то приходит, то им можно воспользоваться, чтобы уйти, и, разумеется, не стал бы Джакомо в этом случае сидеть, как петух на колокольне, на этой вершине в течение двенадцати дней. Он ничего не понимал. Уж не заключили ли они договор с дьяволом?

Настало время расставлять посты. Антонио предложил атаману свои услуги, но тот отказался, сказав, что Антонио слишком устал от перенесенных волнений и перехода и что его очередь наступит завтра или послезавтра.

Через десять минут весь лагерь спал, за исключением часовых и Антонио.

Утром все были веселы, как птицы, поющие у подножия горы, только Антонио чувствовал себя разбитым — терзаемый тревожными мыслями, он не мог сомкнуть глаз целую ночь. В семь часов утра атаман посмотрел какой-то список, дотронулся пальцем до одного из своих людей и сказал:

— Твой черед!

Бандит, не сказав ни слова, ушел с двумя товарищами. Антонио предложил себя в качестве участника этой экспедиции, какой бы она ни была.

— В этом нет необходимости, — ответил ему Джакомо, не вдаваясь ни в какие объяснения. — Вполне достаточно троих.

Два часа спустя все трое вернулись. Антонио внимательно изучал бандита, которого атаман назначил старшим, — на руках и на лице его он заметил несколько ссадин и ничего более.

Еще через четыре часа Джакомо, взглянув на солнце, сказал:

— Пора обедать!

Каждый уселся на кучу вереска; принесли обед; он состоял из пары куропаток, зайца и половины ягненка восьми — десятидневного возраста. Атаман сам нарезал порции с беспристрастием, которое сделало бы честь даже палачу царя Соломона. Что касается воды, то она была в избытке — тут же на вершине находился источник. О хлебе никто не говорил ни слова, но Антонио был так поражен увиденным, что спрашивал себя, не появится ли хлеб и чего им не хватает для его выпечки — муки или печи?

— На сегодня все, а завтра в то же время, — пояснил Антонио атаман, — мы здесь едим один раз в день и, как видишь, не чувствуем себя от этого плохо. Умеренность — это половина добродетели, и если так считать, то у нас на двадцать человек наберется дюжина добродетелей. Хорошенько запомни это и подтяни потуже пояс, чтобы еда переваривалась как можно дольше.

Антонио вымученно улыбнулся, затем принялся за игру в морру с тремя друзьями; так он убил два часа. По прошествии этого времени он почувствовал на своем плече руку Джакомо: тот предложил ему прогуляться по плато. Антонио поспешил согласиться.

Во время прогулки Джакомо заставил его повторить все подробности своего пленения и бегства. Антонио, повторяя свой рассказ, смотрел по сторонам. Внезапно он заметил вход в какую-то пещеру.

— Что там такое? — с напускным безразличием спросил он атамана.

— Наша кухня, — кратко ответил тот.

— А! Вот оно что! — промолвил Антонио.

— Хочешь посмотреть? — спросил Джакомо.

— Охотно! — поспешно ответил бандит.

— Мы спрятали ее здесь, — пояснил атаман, — чтобы французы не видели дыма.

— Ловко придумано! — заметил Антонио.

— Если они его увидят, то поймут, что при такой жаре костер разводят только для приготовления пищи, а надо, чтобы они думали, будто мы голодаем.

— О, что касается этого, атаман, — воскликнул бандит, — то я могу тебя заверить, что в настоящее время они считают, будто вы живете святым духом или едите друг друга!

— Вот дураки! — пожал плечами атаман.

Антонио, без возражений приняв брань и на свой счет, вошел в пещеру и стал ее внимательно изучать. Он постучал кулаком по стенам и, услышав в ответ глухой гул, убедился в их массивности; он топнул ногой — отзвука не было: значит, нет никаких скрытых тайников; он поднял глаза к своду, но не увидел никаких отверстий, кроме естественных трещин, через которые выходил дым. Огонь еще горел в глубине очага, по обе его стороны стояли грубо сработанные деревянные сошки — они поддерживали шомпол от карабина, заменявший вертел во время приготовления обеда.

— А что это за дыра? — заинтересовался Антонио, указывая пальцем на углубление, не замеченное им сначала и обнаруженное только тогда, когда его глаза привыкли к темноте.

— Наша кладовая, — пояснил атаман.

— И наверняка с солидным запасом? — с сомнением в голосе спросил Антонио.

— Кое-что есть, впрочем, ты можешь взглянуть сам.

Антонио стал на камень, вероятно специально положенный, чтобы с него, как со ступеньки, легче было дотягиваться до кладовой. Поднявшись на носки, он заглянул в пролом. Там он увидел вторую половину того ягненка, что был подан на обед, две или три куропатки и несколько небольших птичек из породы дроздов.

— Черт побери, атаман! — воскликнул бандит, опускаясь на пятки, а рукой продолжая опираться на угол кладовой. — Ваши поставщики разбираются в провизии; особого изобилия нет, но деликатесы отменные.

— Да, — усмехаясь, согласился атаман, — бедняги стараются все равно как для себя.

Антонио посмотрел на атамана, как бы говоря: "Черт меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю!", но Джакомо не обратил внимания на его вопрошающий взгляд и, выйдя из пещеры, продолжал прогулку. Антонио шел за ним. Ему снова пришла в голову мысль о крестьянах, под покровом ночи приносящих провизию банде.

Остаток дня прошел без всяких упоминаний о кухне и еде: очевидно, каждый опасался заводить подобные разговоры из боязни пробудить голод, уже начинавший беспокоить желудки бандитов.

В девять часов вечера атаман назначил Антонио в караул. Тот взял карабин, надел пояс с патронами и пошел было, но тут же остановился и спросил:

— Атаман, если кто-нибудь пойдет, я должен в него стрелять?

— Разумеется, — ответил Джакомо.

— Ну, а если…

— Что, если?

— Понимаете…

— Нет.

— Ну, а если это друг?

И он пояснил свою мысль жестом, поднеся указательный палец правой руки к широко раскрытому рту.

— Друг? — переспросил атаман. — Дурень! С неба он к нам что ли свалится? Нас слишком хорошо охраняют, чтобы он мог к нам пробраться по земле!

— Черт возьми! Я и не знал, — ответил Антонио, направляясь на свой пост.

Ночь прошла спокойно; ни друг, ни враг не потревожили часового. С наступлением дня Джакомо приказал его сменить. Он вернулся в лагерь и услышал, как и накануне, фразу "Твой черед!", сказанную атаманом одному из бандитов; тот, ни слова не говоря, ушел в сопровождении двух товарищей.

Антонио умирал от усталости: он не смыкал глаз два дня и две ночи. Отыскав затененное место, он сделал себе подушку из охапки вереска, завернулся в плащ, крепко уснул и проспал до тех пор, пока его не разбудили к обеду.

Так же как и накануне, трапеза была из отменной дичи; Антонио заметил ту же тщательную дележку, то же изобилие воды и то же отсутствие хлеба.

На следующий день с едой было так же, и еще через день ничего не изменилось. Наконец, прошло шесть дней, а Антонио, шесть раз получавший еду в строго определенные часы, так и не смог выяснить, каким чудодейственным способом пополняется кладовая.

Утром седьмого дня Антонио, погруженный в размышления, прогуливался по краю скалы, выходящему к морю; он понимал, что ему осталось всего двадцать четыре часа, чтобы постигнуть секрет, который он не сумел разгадать за все прошедшие дни. Бросив взгляд на долину, он тотчас же заметил на том самом месте, куда он поклялся вернуться, проклятого полковника с нацеленной трубой, а рядом с ним — толстого доктора.

По движению полковника в ту минуту, когда тот заметил Антонио, он догадался, что его узнали; он видел, как полковник передал свою трубу доктору и тот, посмотрев в свою очередь, кивнул, как бы говоря: "Вы правы, полковник, конечно, это он, черт побери!"

"Да, да, вы правы, — подумал бандит, — это именно он, этот дурак, этот недоумок Антонио!"

Переведя взгляд на красивые деревья, под которыми расположилась группа, рассматривавшая его с таким вниманием, он печально спросил себя, какое из них стоило бы выбрать, чтобы быть повешенным самым приятным образом. Он глубоко задумался над этим, как вдруг неожиданный удар по плечу заставил его быстро оглянуться: перед ним стоял атаман.

— Я ищу тебя, — сказал Джакомо.

— Меня, атаман?

— Да, твой черед!

— Мой черед? — переспросил Антонио.

— Ну да, твой!

— А что я должен делать?

— Идти за провизией, черт возьми!

— А! — протянул бандит.

— Ну, поторопись же! — приказал Джакомо. — Видишь, товарищи тебя уже ждут.

Антонио проследил за направлением руки атамана и в самом деле увидел двух разбойников, кивавших ему.

— Иду! — воскликнул он.

И, не теряя ни минуты, он присоединился к ним.

Все трое молча направились к той части плоскогорья, где скалы обрывались совершенно отвесно и глубина пропасти была так велика, что полковник посчитал излишним ставить внизу пост часовых. Они подошли к самому краю, и, пока Антонио со спокойствием горца смотрел вниз, один из бандитов, отойдя на несколько шагов в сторону, достал из дубовых зарослей мешок и веревку: мешок он повесил на шею Антонио, а веревкой обмотал его под мышками.

— Что вы там задумали, черт побери! — спросил Антонио, которого эти приготовления начали беспокоить.

Один из бандитов лег на живот, свесив голову в пропасть.

— Делай то же самое! — сказал он Антонио.

Тот послушно растянулся рядом с товарищем.

— Ты видишь дерево? — спросил бандит, показывая пальцем на сосну, выросшую в расщелине скалы, в двадцати футах от них и в тысяче футов от долины.

— Да.

— Ты различаешь углубление за сосной?

— Да.

— Так вот, в этом углублении находится орлиное гнездо. Мы спустим тебя до той сосны, ты уцепишься за нее одной рукой, а другой будешь шарить в гнезде: что найдешь — сложишь в мешок!

— Что, орлят? — спросил Антонио.

— Нет, ту дичь, что им приносят родители. Три четверти мы съедаем, а одну оставляем им.

Антонио вскочил на ноги.

— И кому это пришло в голову? — спросил он.

— Как кому? Атаману, конечно, черт побери!

— Потрясающе! — воскликнул Антонио, хлопая себя по лбу. — И такого человека я предаю, — со вздохом прошептал он.

Загнанный, как дикий зверь, на вершину скалы, отрезанный от всех, Джакомо возложил обязанности поставщиков на пернатых хищников. Небесные бандиты делились с горными как братья.

В тот же вечер Антонио исчез.

III

На следующий день полковник выстроил свой отряд в ружье. Проведя осмотр, он обратился к солдатам:

— Кто из вас сможет с трех выстрелов из солдатского ружья, причем без упора, разбить бутылку на расстоянии ста пятидесяти шагов?

Из строя вышло трое.

— Приступим! — сказал полковник.

Бутылки поставили на нужном расстоянии.

Один тремя выстрелами разбил три бутылки, двое других — по одной.

— Как твое имя? — обратился полковник к тому, кто так блестяще доказал свое умение.

— Андре, — ответил стрелок, опираясь одной рукой на ружье, а другой подкручивая усы. — Всегда к вашим услугам, если могу быть полезным, — добавил он, поведя плечами так, как это подобает солдату, носившему ранец лет десять, не меньше.

— Видишь орла, что кружится над нами?

Стрелок поднял голову, приложив ладонь к глазам.

— Отлично вижу, полковник, — ответил он.

И добавил с усмешкой солдата, уверенного в себе:

— Слава Богу, не близорук!

— Так вот, — продолжал полковник, — получишь десять луидоров, если убьешь его!

— С этого расстояния? — спросил стрелок.

— С этого или любого другого.

— В полете?

— Не имеет значения: это твое дело. Подстерегай его днем и ночью, если нужно. Я освобождаю тебя от службы на тридцать шесть часов.

— Ах, ты моя кукушечка, ау! — обратился солдат к орлу, словно царь пернатых мог его услышать. — Держи-ка покрепче свой чепчик! Добавить к этому мне нечего!

Затем с особой тщательностью охотника он занялся своим ружьем: поставил новый кремень, прочистил тряпкой ствол, выбрал из своих двенадцати патронов те, пули которых, по его мнению, лучше всего подходили к калибру ружья; после этого он наполнил фляжку водкой, взял свой паек хлеба и ушел, мурлыча солдатскую песню с припевом:

Ох, как скверно Быть жандармом!

Ох, как славно Быть солдатом!

Песня свидетельствовала о том, что стрелок был вполне доволен своей судьбой и своим положением в жизни.

Полковник сел перед своей палаткой, провожая глазами солдата, на которого были возложены все его надежды; когда же тот исчез из виду, скрывшись в сосновом лесочке у подножия горы, он перенес свой взгляд на орла: величавая птица, описывая обычные для пернатых хищников круги в небе, приближалась к вершине горы. Внезапно она с быстротой молнии упала вниз, тотчас взмыла, сжимая в когтях молодого зайца, и устремилась в отверстие скалы, где находилось ее гнездо.

Вскоре орел снова появился и сел на скалистом выступе, напоминающем иглу.

Едва он успел сложить крылья, как грянул выстрел. Орел упал.

Прошло десять минут, и Андре вышел из леса с добычей в руках.

— Вот ваша индюшка, — сказал он, бросая королевскую дичь к ногам полковника. — Это самец.

— Вот твои десять луидоров, — ответил тот.

— За самку будет столько же? — поинтересовался Андре.

— Вдвое больше, — пообещал ему полковник.

— Двадцать луидоров!? Вот это да! Это надо же иметь такую странную прихоть — платить подобные деньги за птицу, из которой даже супа для обозных солдат не сваришь! Но хорошо, хорошо, о вкусах не спорят! Вы получите вашу самку, и если захотите набить чучела, у вас будет прекрасная парочка!

— Ты слышал, двадцать луидоров! — повторил полковник.

— Предостаточно! — ответил Андре, опуская в жилетный карман полученные десять монет. — Договорились. Будьте уверены, с пустыми руками я не вернусь!

И он отправился в дорогу, насвистывая свой любимый припев.

На этот раз стрелок вернулся только под утро, но, как и накануне, слово свое он сдержал.

— Наконец-то! — воскликнул полковник, подскочив от радости.

— Всадил как надо! — заявил Андре, похлопывая себя по карману.

Полковник взглянул на него, смеясь.

— Ты что делаешь?

— Бью сбор!

— Держи! — сказал полковник, протягивая кошелек.

— Пожалуйте в казарму, новобранцы, — промолвил Андре, опуская в карман полученные монеты. — Вы там найдете ветеранов, порасскажите им обо мне.

— Теперь можешь идти, — распорядился полковник. — Ты мне больше не нужен.

— Может, мне их ощипать?

— Спасибо, не надо.

— За такую цену я охотно бы… Вас это раздражает? Считайте, что я ничего не говорил, полковник, и не надо обижаться; впрочем, готов исполнять ваши приказы.

С этими словами Андре щелкнул каблуками, вытянулся, отдал честь и вышел.

— Атаман, — обратился к Джакомо на следующий день бандит, ходивший на промысел. — В гнезде ничего нет!

— Орлята улетели? — воскликнул атаман, содрогнувшись.

— Нет, они еще там, но, видно, их родители решили, что те едят слишком много, и им надоело их кормить.

— Что ж, — ответил Джакомо. — Сегодня перебьемся тем, что осталось от вчерашнего обеда.

На следующий день Джакомо сам решил пойти за провизией. Он велел обвязать себя веревкой и спустить вниз. Добравшись до гнезда, он засунул туда руку: двое орлят умерли с голоду.

"Этот мерзавец Антонио нас предал", — понял атаман.

В этот день бандиты съели одного из орлят.

На следующий день — половину другого.

Еще через день — оставшуюся половину.

После обеда Джакомо приблизился к краю скалы и увидел полковника с его подзорной трубой, направленной на вершину горы. Тот беседовал с доктором, освобожденным им из-под ареста в тот же день, когда он узнал, каким способом бандиты добывают себе еду. Полковник увидел атамана и, водрузив на конец шпаги белый платок, начал им размахивать. Джакомо понял, что ему предлагают вступить в переговоры. Он позвал Марию, велел ей снять передник и, прикрепив его к шесту наподобие флага, водрузил на самую высокую точку горы. Полковник, видя, что его предложения готовы выслушать, спросил у солдат, есть ли добровольцы на роль парламентера. Вызвался Андре.

Миссия была небезопасна; калабрийские разбойники не ставят себе в заслугу точное соблюдение правил, принятых в подобных случаях между обычными неприятелями. Сами поставленные вне закона, они вполне могут не признать за парламентером права на неприкосновенность; именно поэтому Андре попросил у полковника разрешения сказать ему пару слов наедине. Отойдя в сторону, он вынул из кармана тридцать луидоров, заработанных им три дня назад, и протянул их полковнику.

— Что это значит? — спросил тот.

— Это значит, — отвечал Андре, — что если эти шутники там наверху меня прикончат, а это, между нами говоря, весьма вероятно, то у меня нет никакого интереса делать их своими наследниками. А раз так, полковник, отошлите двадцать луидоров моей старой матери, а десять отдайте нашей маркитанке; эта славная девушка задаром стирает наше белье, дает в долг выпивку и на бивуаке, ложась на ночь справа от взвода, по утрам оказывается… слева.

Полковник обещал Андре точно исполнить его последние пожелания, если с ним случится несчастье, и дал ему указания. Он обещал помиловать всех бандитов, за исключением Джакомо.

Андре пустился в путь и стал взбираться в гору с той поразительной верой французского солдата в себя, что питается двумя источниками — личным мужеством и присущим ему, как он полагает, красноречием. Поднявшись на вершину, он оказался в пятидесяти шагах от одного из постов, выставленных Джакомо. Часовой крикнул ему по-калабрийски:

— Кто идет?

— Парламентер, — спокойно ответил Андре.

— Кто идет? — вторично крикнул часовой.

— Тебе говорят, болван: парламентер! — повысил голос Андре, продолжая идти.

— Кто идет? — в третий раз крикнул бандит, прикладывая карабин к плечу.

— Ты что, не слышишь? Парламентер! — закричал Андре во всю силу своих легких, четко отделяя слога друг от друга, — parlementaro! Ну, теперь доволен?

Но произнесенное на итальянский лад слово, по-видимому, не произвело ожидаемого впечатления; в ту минуту, когда Андре проявлял свои языковые познания, пуля, попав в бляху кивера, снесла в пропасть головной убор, по неосторожности его владельца не закрепленный цепочкой.

— Ах ты волчицын сын! — вскричал Андре, демонстрируя знакомство с римской историей. — Ну и натворил же ты бед!.. Да под подкладкой этого кивера было более тридцати писем моих подружек! И они для меня одно дороже другого!.. Ах, разбойник, ты хочешь, чтобы я из тебя душу вытряс!?

Этим восклицанием он встретил подбегавшего к нему бандита; тот, видя, что Андре как парламентер не вооружен, кинулся на него с кинжалом, желая прикончить врага, которого не сумел застрелить из карабина.

Андре машинально опустил руку туда, где ожидал найти рукоять сабли, но обнаружил только пустые ножны. В ту же минуту он увидел, как на расстоянии фута от его груди сверкнул кинжал. Движением быстрым как мысль, он поймал рукой кисть противника, предотвратив нависший удар. Завязалась борьба.

Место, где они схватились, было чем-то вроде дороги, с одной стороны ограниченной отвесной скалой, а с другой — откосом, ведущим в пропасть в две тысячи футов глубиной. Это узенькое пространство, покрытое ровной и сухой травой, скользкой из-за жары, было небезопасно даже для тех, кто проходил здесь в одиночку и с осторожностью; естественно, что каждый из борющихся, сознавая меру риска, напрягал все силы и всю ловкость, чтобы оказаться как можно дальше от края: вероятность столкнуть противника в пропасть и не быть увлеченным им за собой была очень невелика. Все усилия бандита были направлены на то, чтобы высвободить свою руку из тисков; Андре же делал все возможное, чтобы не ослабить эти тиски. Своей свободной рукой каждый держал врага за шею, так что издали эти двое, страстно желающие погубить друг друга, выглядели как два брата, встретившиеся после долгой разлуки и не размыкающие объятий.

На какое-то мгновение они застыли в этой позе, и ни тот ни другой не мог предсказать, на чью сторону склонится победа. Наконец колени бандита задрожали, его тело начало медленно наклоняться назад, голова запрокинулась, как согнутая верхушка дерева, затем его ноги оторвались от земли и, как вырванный с корнем дуб, он рухнул наземь, увлекая за собой Андре; при падении машинальным движением человека, ищущего опору, он разжал пальцы руки и выпустил кинжал, упавший в полуфуте от пропасти.

Борьба продолжалась: бандит стремился ногой столкнуть кинжал в бездну, а Андре пытался им завладеть; в результате усилий одного и другого оба они неуклонно придвигались к обрыву. Время от времени противники бросали горящие взгляды на пропасть, к которой они мало-помалу приближались, а затем в полном молчании, не произнося угроз, снова сплетались в жесточайшем объятии. В конце концов превосходство Андре стало очевидным: одной рукой он сжал горло бандита, а другой почти дотянулся до рукоятки кинжала. Сделав последнее усилие, он сумел им завладеть. Разбойник понял, что он обречен, и, принимая неизбежную гибель, решил увлечь за собой врага. Движением, не замеченным противником, он уперся ногой в скалу и в то мгновение, когда над его грудью сверкнул кинжал, резко оттолкнулся; Андре, припавший к своему противнику, почувствовал, как они оба покатились в бездну. Раздался страшный крик — это были одновременно прозвучавшие проклятия двух людей, страстное последнее прощание обоих с жизнью. Бандит и солдат падали, потеряв опору.

В ответ послышался крик Джакомо. Привлеченный звуком выстрела, он мчался к ним и издали видел их схватку, но подбежал к противникам, когда они уже падали в пропасть. Он простер руки, как бы пытаясь их удержать, и, с ловкостью ягуара прыгнув на край выступа, нависшего над бездной, заглянул вниз и увидел, как воды потока подхватили и понесли обезображенное тело бандита.

— Эй, товарищ! — услышал он в ту же минуту снизу, в нескольких футах от себя. — Товарищ!

Джакомо повернул глаза в ту сторону, откуда раздался голос и увидел Андре верхом на дереве, которое росло в расщелине скалы.

При падении враги разъединились и Андре посчастливилось зацепиться за спасительное дерево; затем ему удалось сесть на него верхом; впрочем, до благополучного исхода было далеко: подняться наверх, на расстояние десяти футов по голой отвесной скале было невозможно, а под ногами была бездна, куда только что свалился бандит.

— Эй! — с удивлением воскликнул Джакомо. — Ты кто?

— Черт побери! Наконец-то нашелся один, кто говорит по-французски и с кем хоть можно будет потолковать! — сказал Андре, приосанившись на своем дереве. — Кто я? Я Андре Фрошо, уроженец Корбея, что под Парижем, стрелок тридцать четвертого пехотного полка, прозванного императором "Грозный"!

— Зачем ты явился? — продолжал Джакомо.

— Я пришел по поручению полковника предложить вам, как говорится, его ультиматум.

— Хорошо, — сказал Джакомо.

— Если вас это заинтересовало, то, может быть, вы спустите мне что-нибудь, чтобы я мог подняться наверх, ну, например, веревку, за которую вы будете меня тащить вот так…

И он жестом показал движения человека, вытаскивающего ведро из колодца.

Отойдя на два шага, Джакомо достал спрятанную в кустах все ту же веревку, ставшую теперь бесполезной, и бросил ее конец Андре; тот крепко обвязался ею и к тому же схватился за нее сверху обеими руками; чувствуя себя уверенным благодаря этим двум мерам предосторожности, он подал сигнал:

— Ну, гоп!..

Джакомо прекрасно понял это восклицание, что и доказал, потянув веревку к себе. Андре начал подниматься, вертясь на конце веревки, будто клубок ниток, разматываемый женщиной. Когда голова солдата показалась над пропастью, Джакомо придавил веревку ногой, чтобы она не выскользнула, а сам протянул руку Андре; тот ухватился за нее обеими руками, сделал последнее усилие и тотчас очутился рядом с атаманом.

— Спасибо, товарищ! — сказал он, освобождаясь от веревки на поясе и тут же принимаясь за приведение в порядок своего туалета, ибо военное убранство его подверглось суровому испытанию во время падения и подъема; он проделывал это так тщательно и хладнокровно, будто ему предстояло идти на смотр. — Спасибо, и если когда-нибудь вы окажетесь в подобных обстоятельствах, позовите Андре Фрошо: окажись он в ста шагах, вы можете на него рассчитывать.

— Хорошо, — согласился Джакомо. — Ну, а теперь перейдем к полученным тобою инструкциям.

— Эх, — заметил Андре, — вот уж где потеха: инструкции-то были в моем кивере, полетевшем ко всем чертям. Тот, другой, отправился поискать его, — добавил он, бросив взгляд в пропасть, — но боюсь, что принести не сможет.

— А ты помнишь, что в них содержалось? — спросил Джакомо.

— О, назубок!

— Итак?

— Вот, слушайте внимательно!

Андре принял строгий и важный вид, приличествующий послу:

— Они гласили, что всем бандитам будет сохранена жизнь и повесят только их главаря.

— Ты уверен, что так?

— Еще бы! За кого вы меня принимаете? За враля, что ли? Я вам передаю все слово в слово и ручаюсь за это!

— Ну, тогда, возможно, дело и уладится, — заметил Джакомо, — идем со мной!

Андре повиновался; десять минут спустя солдат с бандитом подошли к плато, описанному нами в начале этого рассказа; все бандиты прилегли, а Мария, прислонившись к скале, кормила ребенка грудью.

— Добрые новости, друзья! — объявил Джакомо, подойдя к ним. — Французы обещают сохранить вам жизнь.

— Всем? — спросил один из бандитов.

— Всем, — ответил Джакомо.

— Без исключения? — тихо переспросила Мария.

— Какое дело этим молодцам, есть исключение или нет, — нетерпеливо прервал ее Джакомо. — Оно к ним не относится.

— Хорошо, — ответила Мария, безропотно опустив голову и не высказывая более никаких замечаний.

— Это значит, — заметил один из бандитов, — что исключение, как вы сказали, все-таки есть и относится оно к атаману?

— Возможно, — отвечал Джакомо.

— И вот этот человек…

— Да.

Бандит оглянулся на товарищей и прочел в глазах всех отражение собственных мыслей; он живо вскинул карабин и нацелил его на Андре.

— Кровь Христова! Ты что делаешь!? — вскричал Джакомо, закрывая своим телом Андре.

— Хочу проучить этого безбожника, принявшего на себя подобное поручение! — ответил бандит.

— Что надумал этот шутник? — спросил Андре, поднимаясь на цыпочках и выглядывая из-за плеча Джакомо. — И часто с ним бывает такое?

— Ладно, ладно, Луиджи, — произнес Джакомо, сделав знак рукой. — Опусти карабин! К тому же это ведь только твое мнение, другие могут думать иначе!

— Это общее мнение, не так ли!? — выкрикнул Луиджи, повернувшись к товарищам.

— Да! Да! — зашумели все. — Жизнь или смерть, но вместе с атаманом! Да здравствует атаман! Да здравствует наш отец! Ура Джакомо!

Мария молчала, но слезы благодарности катились по ее щекам.

— Ты слышал? — спросил Джакомо, повернувшись к Андре.

— Да, слышал, — ответил Андре, — но не понял.

— Так вот, эти люди говорят, что хотят жить или умереть со мной, ведь я их атаман.

— Виноват! — сказал Андре и, щелкнув каблуками, отдал честь атаману. — Я этого не знал. По месту и почет!

— Так вот, — прервал его Джакомо жестом, исполненным такого величия и благородства, который мог бы сделать честь и королю. — Теперь, когда ты знаешь, кто я, возвращайся к своему полковнику и скажи ему, что не нашлось в умирающей от голода банде Джакомо ни одного человека, пожелавшего спасти свою жизнь ценою жизни своего атамана.

— А чему здесь удивляться? — ответил Андре, закручивая усы. — Это доказывает только то, что всюду есть бравые парни, вот и все.

— А теперь советую тебе, — заметил Джакомо, с беспокойством оглядывая своих людей, — не задерживайся здесь, иначе я ни за что не поручусь!

— Хорошо, — ответил Андре, с видом глубокого презрения посматривая вокруг. — У меня нет желания арендовать место в твоей палатке, тем более что она вряд ли бы мне подошла, ведь со съестным у вас, кажется, не слишком ладно.

Атаман нахмурил брови.

Андре прямо взглянул ему в глаза, как бы желая сказать: "Что дальше?" Выждав, пока лицо атамана не приняло своего обычного выражения, он повернулся спиной и, переваливаясь на ходу с ноги на ногу, не спеша пошел прочь, напевая вполголоса:

Ох, как скверно

Быть жандармом!

Ох, как славно

Быть солдатом!

Бьет барабан!

Прощай, подружки!

Бьет барабан!

Идем в поход!

Допев куплет, он свернул за скалу и исчез с глаз Джакомо и его банды. Тем не менее еще десять минут он шел не оборачиваясь и только после этого оглянулся — настолько он опасался, что его любопытство будет истолковано как трусость.

После ухода Андре бандиты оставались на своих местах в полном молчании. Наконец Джакомо поднялся и, ни слова не сказав, удалился. Тогда все разбрелись в разные стороны в поисках хоть чего-нибудь, чтобы заглушить голод: одни нашли коренья, другие — дикие плоды, третьи пытались жевать молодые побеги; только Мария продолжала сидеть, прислонившись к скале: она ощущала, что в груди у нее еще есть молоко, чтобы кормить ребенка.

Джакомо вернулся через два часа; в одной руке он держал длинную палку с железным наконечником, одну из тех, с какими римские пастухи гоняют свои стада, а в другой ту самую веревку, что уже играла столь важную роль в ходе этой истории и окажется необходимой принадлежностью для ее развязки.

— Приготовьтесь! — распорядился он. — Мы уходим!

— Когда? — воскликнули бандиты.

— Сегодня ночью, — ответил Джакомо.

— Вы нашли проход?

— Да.

Радость оживила лица всех, ибо никто не усомнился в словах атамана. Мария поднялась и протянула ребенка Джакомо.

— Поцелуй же его! — попросила она.

Джакомо поцеловал ребенка с видом человека, опасающегося, что в нем заподозрят человеческие чувства, которые таятся в глубине его души; затем он протянул руку к востоку.

— Через полчаса стемнеет, — сказал он.

Каждый осмотрел свое оружие, сменил патроны, прочистил шомполом ствол карабина.

— Готовы? — спросил Джакомо.

— Готовы.

— В путь!

Они пошли по дороге, противоположной той, откуда появился Андре. Тропинка некрутая, но настолько узкая, что один человек мог бы обороняться на ней против десяти, вела к подножию горы, на которой скрывались бандиты. Эта тропинка не ускользнула от бдительного ока полковника, и он поместил в конце ее пикет, а еще в ста метрах перед ним поставил часового. Поэтому, спускаясь первым, атаман повернулся к своим людям и таким повелительным резким голосом потребовал молчания, что каждый понял: нарушение приказа будет стоить ему жизни. Все затаили дыхание. И в эту минуту заплакал ребенок.

Джакомо обернулся, глаза его сверкнули в темноте, как у тигра. Мария поспешно сунула свою иссохшую грудь младенцу и тот, жадно схватив ее, затих. Спуск продолжался. Прошло десять минут и ребенок, обманутый в своих ожиданиях, снова закричал.

Джакомо издал рык; звук этот не мог выдать ни его, ни его спутников, так как любой услышавший этот рев принял бы его не за человеческий голос, а за волчий вой. Мария, трепеща, приникла губами ко рту ребенка. Прошли еще несколько шагов, но терзаемый голодом младенец опять принялся плакать.

Джакомо одним прыжком очутился возле них и, прежде чем Мария успела заслонить или защитить ребенка, схватил его за ногу, вырвал из рук матери и, размахнувшись как пастух пращой, размозжил ему голову о дерево.

Мария побелела, волосы ее стали дыбом, глаза остекленели; затем, одеревеневшая, машинально наклонившись, она подобрала изувеченный труп ребенка, положила его в свой передник и продолжала следовать за бандой, во главе которой уже снова шел Джакомо.

Тем временем, добравшись до того места, где можно было, свернув с тропинки, перемещаться по горе, он повел их, с инстинктом дикого зверя прокладывая путь между скалами, соснами и высоким вереском, закрывавшим, казалось, проход любой живой твари, кроме змей. Банда неотступно следовала за ним.

Так они шли в течение часа, если можно назвать ходьбой то, как они передвигались, перескакивая с утеса на утес, словно серны, или переползая, как змеи. Наконец они дошли до небольшого плато, где гора обрывалась отвесно. По другую сторону обрыва в двадцати футах от них тянулось почти такое же плато; расщелина, разделившая здесь две горы, несомненно образовалась в результате вулканического сдвига, но никто из людей не помнил, чтобы эти горы-близнецы составляли когда-то одно целое.

Попав на это место, бандиты беспокойно переглянулись. Все они хорошо знали эту часть своих владений, и с того времени как началась осада, часто кто-нибудь из них приходил сюда, окидывал взглядом пропасть, разверзшуюся под ногами, оценивал расстояние до соседней горы, где их ждало спасение, и уходил поникший и задумчивый, сознавая, что никто, кроме серны, не способен на прыжок через подобную расщелину.