Александр Дюма

Рассказы разных лет

Ловля сетями

I

В ту пору, когда мне посчастливилось жить в Неаполе на площади Виттория, на четвертом этаже дома г-на Мартина Дзирра, напротив Кьятамоне и Кастель делл’Ово, каждое утро, просыпаясь, я подходил к окну, облокачивался на подоконник, устремлял взгляд вдаль и, любуясь прозрачным сверкающим зеркалом вод Тирренского моря, спрашивал себя, откуда в этом краю, самом веселом, самом беспечном и самом счастливом из всех, какие только есть на свете, могла появиться такая горькая поговорка: "Увидеть Неаполь и умереть!"

Размышляя о ней, я, однако, нашел объяснение такого странного и зловещего сопоставления: дело в том, что не было ни одного периода в неаполитанской истории, когда по жестокой иронии судьбы грозные бедствия не опустошали бы этот, казалось, такой счастливый город, когда его мирный и беззаботный народ не был бы ввергнут в пучину мятежей и гражданских войн, а чистые прозрачные неаполитанские воды не окрасились бы кровью.

Вернемся всего на несколько лет назад — и увидим Караччоло, повешенного на мачте корабля, среди флотилии судов, украшенных самыми блистательными флагами.

Сделаем еще шаг в прошлое — и перед нами предстанет Мазаньелло, одурманенный восторженными приветствиями всего побережья и изрешеченный пулями у подножия алтаря.

Еще шаг, и воображение в ужасе отступает перед сценами борьбы Анжу и Дураццо, перед убийствами и злодеяниями обеих Джованн, этих мрачных созвездий, оставивших на прекрасном небе Италии длинную борозду кровавых воспоминаний о них.

Здесь мы остановимся и извлечем на свет пару страниц этой страшной истории: то будет повесть, насколько нам известно, никем еще не рассказанная; то будет ничем не приукрашенная страшная драма, разыгравшаяся среди событий самых приятных и самых красочных; то будет мрачная картина с угрюмыми и безмолвными персонажами, действующими на радостном и сияющем фоне.

Итак, мы оказались в 1414 году; сегодня 25 июля, один из самых великолепных вечеров этого месяца, наполненных привычным для неаполитанцев удушливым зноем, но в тот роковой год, в котором разыгрывается наша история, по нестерпимой жаре превзошедший все, что в состоянии выдержать человеческое существо.

Солнце, огненно-красное, как раскаленный металл, выходящий из плавильной печи, в светящемся мареве нетерпеливо погружалось в море, похожее на расплавленный свинец; и если обычно появление дневного светила встречалось ликующими песнями, а уход сопровождался грустным переливом стонущих колоколов, то в этот вечер оно, можно сказать, спешило спрятаться от зрелища страданий людей и ускользнуть от их проклятий.

Однако ночь, столь желанная, не принесла никакого облегчения обессиленным людям: еле ощутимый бриз, повеявший здесь под конец вечера, слабый, подобно дыханию умирающего, полностью стих, и природа замерла, неподвижная и истомленная, как античная дева во власти безжалостного бога-победителя.

Залив, столь лазурный, сверкающий и оживленный в хорошие дни, был похож на проклятые свинцовые озера — такие, как Аверно, Фучино, Аньяно, — покрывающие огромным смертным саваном потухшие вулканы.

Ни парус, ни факел, ни единый звук песенки запоздавшего рыбака не тревожили застывшей поверхности вод; мертвая тишина воцарилась над городом и морем, словно в преддверии новых Помпей. Из необъятных глубин Везувия доносилось глухое урчание, будто он готов был изрыгнуть испепеляющую лаву на уже наполовину сожженную равнину. Казалось, это маны древних на просторах Элизиума тешатся атмосферой адского огня — той, что вскоре не позволит дышать ни одному смертному. Мерджеллина закуталась в вуаль, Позиллипо не осмеливался более вглядываться в окружающие его воды, а прекрасный сладострастный Сорренто, символ поэзии и любви, давший жизнь Тассо и вскормивший Вергилия, казалось, готов был испустить последний вздох, напоминая Прозерпину, тщетно вырывающуюся из объятий Плутона.

По мере наступления ночи непреодолимое оцепенение все сильнее охватывало обитателей Неаполя. Сломленные усталостью, они впадали в состояние сна, скорее напоминавшего летаргию; звезды как бы остерегались являть свой безмятежный сияющий лик, и их свет с трудом проникал сквозь густую завесу маревой дымки, как лучи угасающей лампы проходят сквозь двойной заслон алебастрового колпака. Слабые, белесые отблески смутно освещали предметы, и посреди всеобщего безмолвия единственным живым звуком был неторопливый монотонный звон колокола, отмеряющего время на часах замка.

И все же среди этой полной неподвижности всего живого один человек бодрствовал. Злоба и дерзкие притязания навсегда изгнали усталость из его членов, сон — из его век, покой — из его сердца. Стоя неподвижно за окном домика на Кьятамоне, он устремил взгляд в сторону Капри.

Внезапно лицо этого двадцатипятилетнего человека просветлело, нахмуренные черные брови разгладились, довольная улыбка заиграла на сжатых губах. Вдали в заливе он различил слабый свет, блеснувший всего лишь на секунду и исчезнувший, словно это были блуждающие огоньки, что не оставляют после себя никаких следов.

По-видимому, это был условленный сигнал, так как в ту же минуту молодой человек вздрогнул, быстро отошел от окна, возле которого он дежурил, завернулся в длинный черный плащ, подпоясался веревкой, взял в руки смоляной факел и стилет и медленными бесшумными шагами направился к молу Санта Лючия.

Часы на Пиццо Фальконе пробили полночь.

Ночной сигнал казалось, столь нетерпеливо ожидаемый молодым человеком, снова зажегся, уже на более близком расстоянии и опять исчез, как и в первый раз.

К несчастью, наш молодой человек, как ни оглядывался он по сторонам, не мог обнаружить ни лодки, ни какого-нибудь другого суденышка, пришвартованного к берегу. Сирокко разогнал рыбаков и моряков: они поспешили спрятаться в гротах или отыскать пристанище и немного прохлады за рифами.

Впрочем, если даже предположить, что в эту мрачную ночь ему и удалось бы найти кого-нибудь, было бы очень нелегко уговорами или силой заставить этого человека отправиться в море. Неаполитанские рыбаки боятся сирокко почти так же, как лаццарони боятся сбира: в подобную погоду потомок Мазаньелло за все золото на свете не возьмется за весло. Более того, даже если речь зайдет о том, чтобы прогнать дьявола, никто из них не поднесет руку ко лбу, чтобы перекреститься.

Погруженный в свои заботы, незнакомец не подумал о таком препятствии, хотя его легко можно было предвидеть в этот жаркий сезон, зная природную лень жителей края. Что же делать? Идти искать кого-либо? Однако, кто знает, куда могут завести эти поиски? К тому же он рискует — его могут узнать. Подождать на берегу и ответить на сигнал таинственного судна, плывущего на встречу с ним? Но как на это решиться, ведь нельзя было допустить ни одного свидетеля предстоящих ему переговоров, кроме неба и земли!

Он мерил шагами берег, приходя во все более возбужденное состояние, и случайно наткнулся на столб, к которому обычно привязывают большие галионы со срубленными мачтами во время починки; рядом он обнаружил лодку, наполовину зарытую в песок, а в ней — крепко спящего лодочника лет восемнадцати — двадцати.

Насколько можно было увидеть при слабом фосфоресцирующем свете раскаленного воздуха, лицо лодочника и весь его облик излучали добросердечие. Длинный красный колпак прикрывал его черную густую и кудрявую шевелюру; на красиво очерченной крепкой шее висел вышитый на куске черной ткани образок Святой Марии Кармельской. Из одежды на нем был лишь суконный красный жилет и широкие штаны из полосатого полотна, спускающиеся чуть ниже колен; руки, грудь и ноги были обнажены.

При этой неожиданной, чудесной встрече молодой человек в черном плаще, как ни велико было его желание сохранить свое присутствие в тайне и не нарушать тишину, не смог удержаться от радостного возгласа. Время торопило: иноземное судно, доставлявшее к нему долгожданного посланца, уже добралось до середины залива и в третий раз подало сигнал.

Незнакомец ускорил шаги, поспешно наклонился к спящему лодочнику и сильно потряс его за руку.

— Ваше сиятельство, — машинально пробормотал рыбак, — я здесь, я готов, ваше сиятельство…

Но после двух-трех безуспешных попыток открыть глаза и удержаться на ногах, сморенный усталостью и дремотой, он покачнулся и вновь свалился в глубь лодки.

— Вставай, малый! Мне нужна твоя лодка! — скомандовал незнакомец, приподнимая рыбака за пояс. — У меня нет времени! Живо за весло — и поплывем!

— Неплохо вы рассуждаете, сударь! — отозвался рыбак, уже проснувшись и с интересом вглядываясь в своего собеседника, который, с его точки зрения, не заслуживал обращения "ваше сиятельство". Неплохо вы рассуждаете исходя из своих интересов, но, прежде чем будить меня так рьяно, вам следовало бы задуматься, расположен ли я работать в эту ночь, когда и души чистилища, созданные для такой жары, не решатся покинуть свои печи, даже чтобы отправиться в рай.

— Глупец! Как мог бы я узнать о твоих намерениях, не разбудив тебя? — еле сдерживаясь, возразил молодой человек.

— Ну и оставили бы меня спать спокойно!

— Черт побери! — вскричал незнакомец, топнув ногой. — разве ты здесь не для того, чтобы обслуживать людей?

— Днем — да, но ночью я свободен. Так что если тебе нечего мне больше сказать, — заключил лодочник, окончательно проснувшись и решив больше не прибегать ни к каким титулам и почтительным обращениям, — катись ты ко всем чертям!

— Послушай, приятель, — сбавил тон незнакомец, сообразив, что было бы неосторожно раздражать столь нужного ему человека, — окажи мне эту небольшую услугу, и я заплачу тебе за ездку сколько захочешь!

— Даже золотую унцию? — насмешливо осведомился рыбак.

— Даже две, если ты поторопишься!

— Это другой разговор! — заявил лодочник, внимательно посмотрев на незнакомца. — Есть что обсудить.

И вполголоса он добавил:

"Либо это переодетый принц, либо беглый каторжник!"

— Давай! — прервал его незнакомец, прыгнув в лодку. — Хватит болтать!

— Секунду, signore miо! А плыть нам далеко? По правде говоря, в такую ночь при всем желании я не в состоянии рукой пошевелить.

— Не больше двух миль!

— Две мили туда и две обратно… это уже четыре. Разрешите мне найти себе помощника!

— Не надо! Я сам тебе помогу! — воскликнул незнакомец, хватая весло, и одним взмахом направил лодку вперед, придав ей скорость стрелы.

— И как мы договорились, вы мне дадите две золотые унции?

— Здесь четыре унции, — презрительно произнес незнакомец, кидая свой кошелек рыбаку, — я обещаю тебе по возвращении утроить эту сумму, а теперь молчи и действуй!

— Простите меня, ваше сиятельство, — сказал в ответ рыбак, краснея от стыда, изумления и даже досады, — я просто никак не проснусь и не соберусь с мыслями. Простите, я был не прав. Заберите ваше золото, я ведь пошутил, а сейчас докажу вам, что хорошо знаю свое ремесло и свои обязанности. (Говоря это, он налегал на весла изо всех сил.) Черт побери! Я ведь не еврей и не хочу погубить свою душу! Одного пиастра хватит… с избытком хватит. Правда, ночью плата не установлена, но я ни с кого не запрашиваю слишком много. Если бы не завтрашний праздник, когда будет большое стечение народа, шествие, прогулки, отличная ловля рыбы сетями, я бы с вас взял не больше карлино за милю — обычную цену… Но я на мели — все, что у меня было, я отдал отцу и младшему брату… вы не представляете себе, какой он ленивый парень.

Но незнакомец не вслушивался в болтовню лодочника. Видя, что расстояние до места встречи не превышает двух-или трехкратной дальности арбалетного выстрела, он высек искру, зажег факел и поднял его над головой. Тотчас же в ответ в двух-трех сотнях футов вспыхнул другой сигнальный огонь, и лодка, направляемая сильными гребцами, быстро преодолела расстояние, разделяющее участников таинственного ночного свидания.

На корме судна, прибывшего с Капри, можно было разглядеть сгорбленного старика лет шестидесяти, с белой бородой и седыми волосами; он был одет в подобие монашеской рясы, и голову его закрывал большой капюшон.

— Загаси твой факел, — промолвил он тихим голосом, — это не слишком осторожно.

— Я не прочь разглядеть тебя, — ответил молодой человек, — и прежде всего увидеть, с кем я имею дело.

— Какой в этом смысл? Ты ведь меня не знаешь; перед тем как объясниться, я скажу тебе пароль; если ты мне не ответишь, мы на этом покончим и я вернусь туда, откуда прибыл.

— Это справедливо, — согласился молодой человек, швырнув факел в море, — иногда предпочтительней не знать людей, которых ты используешь, и выбирать посредников по доверенности.

— Бог мой! — заметил старик с насмешливой улыбкой, — мы часто не знаем ни наших друзей, ни тех, кто нам служит, ни тех, кто нас предает. К несчастью, нет такого пароля, чтобы вывести себя из затруднительного положения.

— Скажи же мне твой, астролог!

— Вот он, виночерпий: "А ut cassar, aut nihil!" Твоя очередь…

— "Трижды проклятый, единожды обреченный!"

— Хорошо.

Перескочив с неожиданными для его возраста проворством и силой из одной лодки в другую, старик знаком приказал двум матросам отплыть и не возвращаться за ним до того, как он им свистнет.

Как только лодка отдалилась на расстояние, достаточное чтобы голоса не были слышны, старик жестом показал на лодочника, становившегося свидетелем будущих переговоров.

— Можешь спокойно говорить, — вполголоса пояснил молодой человек, — я отвечаю за молчание этого человека.

Если бы бедный рыбак мог слышать эти слова или видеть зловещую усмешку, их сопровождающую, он бы провел те короткие минуты, что ему осталось жить, в молитве, поручая свою душу Богу, но ему было всего двадцать лет, он был наивен и влюблен в хорошенькую прачку с Низиды, и поэтому в эти страшные мгновения он, вместо того чтобы думать о своей душе, предавался мечтам о невесте.

— Говори! — властно повторил молодой человек. — Какие новости о нашем завоевателе ты мне привез?

— Монсиньор, — пробормотал старик скорбным и тихим голосом, — с того часа, когда меня послали к вашему сиятельству и предложили служить вам, я не переставал наблюдать за движением звезд…

— Я призвал тебя, чтобы ты следил за действиями короля, а не за движением звезд.

— Но, монсиньор, мое имя Гальвано Педичини, я врач и астролог.

— Я плачу тебе как шпиону и отравителю.

— Извините меня, ваше сиятельство, но вы оказывали мне честь положиться на меня только в одном вопросе; до настоящего времени я соглашался сообщать вам о всех действиях Владислава в войне с Тосканой; что касается всего другого, то об этом не было ни слова ни в ваших письмах, ни в устных посланиях.

— Это подразумевалось. Но именно поэтому, прежде чем дать тебе последние указания, я решил поговорить с тобой сам, а не доверяться посредникам.

— Я здесь и готов выслушать приказания вашего сиятельства, но, как я уже сказал вам, монсиньор, если услуга, которую вы от меня ждете, нарушит покой моей совести, то моя честность потребует от меня…

— …запросить двойную цену! Это более чем справедливо! Сначала обсудим, как ты выполнил мое первое поручение. Что обещали вам созвездия на сегодняшний день, мессир астролог?

— Увы, монсиньор, — скорбным тоном продолжал астролог, — звезды снова меня обманули или, вернее, так как созвездия непогрешимы, я сам в своем усердии предугадать будущее допустил ошибку в расчете; я предсказывал вам, что слава и мощь Владислава разобьются о стены Болоньи. Полное затмение Марса не оставляло никаких сомнений на этот счет. Но, увы, несмотря на затмение, я с горечью должен вам сообщить, что король…

— …захватил не только Болонью, но и Сиену.

— Сиену тоже!? — воскликнул астролог с изумлением и ужасом. — Кто мог вам сообщить это?

— А кто мне сообщил о захвате Болоньи?

— Так вы знали?

— Знал, что ветер тебе служит так же плохо, как звезды.

— Невероятно.

— Если ты еще сомневаешься — приходи завтра в город, и если такой человек, как ты, продавший душу Сатане, не побоится войти в церковь, то он увидит, как я и принцесса-регентша будем вместе со всем двором благодарить Святую Марию Кармельскую за двойную победу, дарованную его еретическому величеству, нашему августейшему повелителю, трижды отлученному!

— Будьте снисходительны! — пробормотал колдун, уличенный в нерадивости. — Если я опоздал сообщить вам об этих двух победах, то ведь вы тоже опоздали с оплатой мне на два месяца.

— Да, но я явился с тем, чтобы исправить свою небрежность, — ответил молодой человек, показывая кошелек.

— О, надеюсь, что и я смогу исправить свою ошибку!

— Посмотрим!

— Знает ли монсиньор, так хорошо осведомленный об успехах короля Владислава, что король тотчас же после этой кампании, отказавшись от своих обширных планов завоеваний, собирается вернуться в Неаполь, причем тогда, когда его меньше всего там ждут? Вы знали об этом, монсиньор?

— Нет, но я это предполагал.

— Монсиньор не знает также, что сразу же после своего возвращения король доверит правление непреклонному и преданному человеку и прикажет своей августейшей сестре Джованне Дураццо не вмешиваться в политику.

— Нет, я этого не знал, но опасался.

— А монсиньор не боится, что прежде всего король его повесит?

— Нет, в любом случае я его опережу!

— Как, ваше сиятельство?

— Послушай: твои лекарства надежны?

— Куда более, чем звезды.

— Твое звание астролога дает тебе свободный доступ к королю?

— Днем и ночью.

— Какую цену ты назначишь, чтобы позаботиться о короле Владиславе? Ты понимаешь меня?

— Я попросил бы только одно — занимать при вашем величестве, когда вы разделите неаполитанский трон с Джованной, ту же должность астролога, какую я занимаю сейчас, находясь рядом с королем Владиславом.

— Хорошо, но не должность врача, — с улыбкой добавил молодой человек.

Старик протянул свою исхудавшую руку, схватил кошелек, поспешно ему предложенный, и, свистнув матросам, распрощался со своим собеседником.

— Прощай, Гальвано! — проговорил тот, наблюдая за удаляющейся лодкой.

— До свидания, Пандольфелло! — пробормотал колдун странным голосом, сопровождая свои слова дьявольской усмешкой.

Юный синьор внезапно повернулся в сторону амфитеатра домов, садов, вилл и церквей, растянувшихся от Портачи до Позиллипо, и воскликнул, охватив все алчным властолюбивым взглядом:

— Мой Неаполь! Моя королева! Мое королевство!

Потом, вспомнив, что ничего еще не свершилось и что есть еще один лишний человек среди живущих, он легонько тронул за плечо лодочника, о котором почти забыл, а тот тем временем, забившись в лодку, казалось, снова был погружен в глубокий сон.

— Хватит спать, малый! — воскликнул молодой фаворит, и в голосе его прозвучала угроза. — Берись за весло, пора возвращаться на берег!

Рыбак ни на секунду не сомкнул глаза. У него не осталось надежды на спасение. По тону своего странного пассажира он понял это. Хотя он сделал все возможное, чтобы слова этой страшной беседы не достигли его слуха, ему было ясно, что, с той минуты, как судьба избрала его в свидетели смертельной тайны, он обречен. Поэтому притворная ласковость спутника ни на секунду не ввела его в заблуждение.

Несчастный взял весла, украдкой бросил печальный взгляд вокруг в надежде увидеть лодку, огонек или услышать отдаленное эхо. Ничего! Безмолвие и пустота. Он выжидал подходящую минуту, чтобы броситься на своего врага, оказать отчаянное сопротивление или кинуться в море и спастись вплавь, но тот не сводил глаз с лодочника, сжимая в руке длинный стилет, и юный рыбак понимал, что при первом его движении стилет вонзится ему в горло. Все, что он мог сделать для своей защиты — это отсрочить роковое мгновение.

Не переставая грести, он обратился к Богу с немой и отчаянной молитвой, а когда берег уже приблизился и никаких признаков человеческого существа не было видно на молу, он повернулся грудью к своему спутнику и сказал ему проникновенным голосом:

— Монсиньор, я знаю, какая награда меня ждет за то, что я доставил вас на ваше свидание; я один, безоружен и не могу ни сопротивляться, ни защищаться. Я сделал все от себя зависящее, чтобы ничего не услышать, ничего не узнать, но я понял, что речь шла об ужасной тайне. Клянусь вам священной памятью моей несчастной матери, Господом Богом и всеми святыми Царства Небесного, клянусь вам, синьор, что я никогда не попытаюсь проникнуть в тайну этой ночи и ни один звук, способный вас опорочить, не сорвется с моих губ. Пусть мне переломают кости на колесе, если я нарушу клятву! Я не боюсь смерти, но я молю вас q пощаде не ради себя, а ради моего отца, ведь я единственная его опора; это старый искалеченный солдат, он уже потерял двух детей, послуживших своей родине, и у него нет рук, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Так пощадите же меня, монсиньор, ради моего отца и младшего брата! Бог в свою очередь будет к вам милосерден и в этом и в том мире, а трое сердец будут молиться за вас днем и ночью, потому что вы спасете их, прислушавшись к голосу невинного, поверив слову бедного лодочника.

— Кто твой отец? — спросил фаворит, все ближе подвигаясь к рыбаку.

— Джордано Ланча… Возможно, вы слышали его имя.

— Ланча! — воскликнул синьор, и в голосе его прозвучали гнев и ненависть. — Как же мне его не знать! Отлично знаю, он спас мне жизнь…

— В таком случае я погиб! — с глубоким вздохом прошептал рыбак.

Он не успел закончить фразу — кинжал незнакомца пронзил его сердце.

Столкнув тело в море, молодой человек проворно направил лодку к уединенному месту на берегу и пошел к своему дому, чтобы на следующий день, в ранний час, как обычно, присутствовать при утреннем выходе регентши.

II

Колокола церкви Инкоронаты только что пробили шестнадцать с половиной часов, что в конце июля означало, согласно итальянскому исчислению времени, полдень. В ту же секунду, как бы в подтверждение точности старинных готических часов, внезапно повсеместно раздался неумолкаемый, наводящий ужас трезвон бесчисленных колоколов, оглушавший неаполитанцев во все времена, а особенно в ту далекую эпоху, к которой относится наш рассказ.

После только что описанной нами ночи можно было ожидать наступления такого же нестерпимо жаркого дня, что и накануне. Однако в кварталах, расположенных у морского берега, жара была не такой изнурительной. Легчайший, еле ощутимый бриз, слишком слабый, чтобы всколыхнуть поверхность залива, казалось, давал возможность дышать людям, привыкшим к буквально адской жаре. Крохотные островки тени, отбрасываемые колонной или карнизом окна, импровизированные веера из ветвей олеандра, вид спокойной и прозрачной воды, манящей ныряльщиков, словно улыбающаяся и кокетливая девушка, — всего этого было вполне достаточно неаполитанцам, чтобы пренебречь летним зноем и терпеливо воспринимать жизнь.

Впрочем, были приняты все меры предосторожности, как полагается в дни больших торжеств, чтобы защитить какую-то часть города от огненного дождя, который лев небесный, потрясая своей гривой, обрушил на измученных людей. Все улицы, ведущие от королевской резиденции в Кастелло Нуово до церкви дель Кармине, были затянуты огромными навесами всевозможной окраски; цветы и кустарники устилали мостовые поверх двойного слоя тонкого влажного песка, нанесенного с изысканностью истинных сибаритов; фонтаны, установленные на скорую руку с использованием трех-четырех поставленных друг на друга бочек, выплескивали из пасти своих гипсовых тритонов серебристые каскады воды, выполняя при этом двойную работу — увлажняя воздух и орошая прохожих.

Все эти приготовления предвещали, очевидно, какой-то необыкновенный праздник, какое-то народное увеселение, торжественную церемонию, которую непременно надо было свершить, — не было никакого повода откладывать ее до более благоприятного времени. Действительно, регентша Джованна Дураццо (племянница грозной Джованны I, приснопамятной убийцы и прелюбодейки) после своего утреннего выхода в присутствии высших должностных лиц короны и первых баронов королевства, во главе всего двора с большой помпезностью направилась к церкви Санта Марии дель Монте Кармель, чтобы возблагодарить чудодейственный образ за двойную победу, одержанную братом и повелителем принцессы Владиславом I, королем Венгрии, Иерусалима и Сицилии.

Известие о победе пришло накануне, и тотчас же был отдан приказ оповестить народ о непредвиденном празднике, о торжественной и благочестивой церемонии благодарственного богослужения, которая одновременно свидетельствовала бы о набожности Джованны и о ее безмерной сестринской любви.

Кортеж уже один раз пересек набережную и направился к рыночной площади, и толпа, чье любопытство еще не было удовлетворено увиденным ею зрелищем, с нетерпением ожидала возвращения блестящей кавалькады.

В то же время там были группы людей — более беспечных или более высокомерных, — которые отделились от основной массы зрителей и занимались своими делами, не обращая никакого внимания на шум, поднятый вокруг, что резко отличало их от любопытствующей публики. Среди хора разноголосых криков они представляли исключение, словно дальний план картины, не сочетающийся с передним планом вопреки всем законам искусства и, скажем точнее, природы.

Одну из таких групп составляла дюжина рыбаков; их легко можно было распознать по бронзовым от загара лицам, по красным длинным колпакам и по приятной однообразной мелодии, напевая которую, они медленно раскачивались, вытягивая свои заброшенные в море сети.

Рыбаки стояли в стороне, у самого берега, и, чтобы не так уставать от изнуряющей жары, разбились на две группы и ровно каждые четверть часа менялись местами. Те, кто отдыхал, садились в тени под аркой полуразрушенного моста; в середине образованного ими круга сидел старик, который, казалось, чрезвычайно развлекал всех отдыхающих.

Это был старый солдат из Авеллино, смуглый, с резкими чертами лица, вьющимися белыми волосами и широкой мускулистой грудью. Достаточно было бросить беглый взгляд на этого человека, чтобы убедиться в том, что он со славой принимал деятельное участие во всех войнах, уже в течение полувека сотрясавших его несчастную родину — желанную добычу для многих государей и для разных народов. Количество шрамов, пересекавших во всех направлениях тело старого солдата, поистине изумляло. Среди них были весьма глубокие, и это свидетельствовало о том, что их вскрывали не раз, словно оружие врага, не находя другого места, вынуждено было вонзаться в ту же рану. Его руки и ноги с переломанными костями, более или менее сросшимися заново, походили на узловатые поломанные ветви разбитого молнией старого дерева.

Какие неведомые таинственные узы удерживали христианскую душу в этой груде искалеченных членов, в этих обломках скелета, в этих живых руинах?

Это тайна Провидения.

Неопровержимым было то, что он ходил, говорил, бранился, с бессильной и смешной яростью обвиняя всех. Уже в течение нескольких дней злоба и вспыльчивость старика достигли такого ожесточения, что старший из его оставшихся в живых сыновей, лодочник, еле успокаивал его.

Была ли это какая-то новая печаль, причину которой бедный юноша не ведал?

Или это была еще одна выходка маленького Пеппино, ленивого и неисправимого мальчишки, настоящего лаццароне в полном смысле этого слова?

Этого никто не знал.

Последнее предположение было все же наиболее вероятным, поскольку всякий раз, когда лодочник отсутствовал, занимаясь рыбной ловлей или перевозкой пассажиров, раздраженный отец бросал исполненные гнева или презрения взгляды на последнего и, как он считал, самого недостойного из своих сыновей.

Как бы то ни было, речи солдата становились такими исступленными, что любой другой дорого заплатил бы за это. Однако единственная месть, которой удостаивали пустые сетования старика, состояла в том, что беднягу отдавали как игрушку на потеху собравшейся черни, а та, пользуясь отсутствием его сына-лодочника и слабостью юного лаццароне, его младшего сына, часто подстрекала калеку на ругань и с хохотом слушала его разглагольствования.

Именно так все происходило и в этот день: старый Джордано Ланча (а это был он) остался без защиты. Его сын Лоренцо (так звали лодочника) со вчерашнего дня еще не появлялся; такое, впрочем, бывало нередко, так как он вынужден был работать за троих и заработков его едва хватало на содержание юного брата и немощного отца.

Угрюмый, раздраженный и озабоченный более обычного, старик то и дело переводил с моря на берег и с берега на море единственный оставшийся у него глаз (в свое время крепкий удар протазана низвел солдата до состояния циклопа).

Сидя на трухлявой и колченогой дубовой скамейке — достойном пьедестале такой старой развалины, — старый солдат не обращал никакого внимания на насмешки и подстрекательства окружающих. Поглощенный своими мыслями, он вроде бы и не помнил, где находится, что его привело сюда, и не придавал значения тем словам, которыми он перебрасывался с рыбаками, тянущими сети.

Оставив без ответа несколько вопросов, Ланча несколько минут беспрестанно и безмолвно оглядывал местность. Наконец у него вырвался возглас удовлетворения, и почти в то же мгновение маленький лаццароне лет двенадцати-тринадцати, чьи тонкие черты лица, сияющая улыбка и едва ли ни женский облик составляли резкий контраст с жестким гневным лицом солдата, в четыре прыжка достиг отца и улегся у его ног, как запыхавшаяся от бега борзая.

— Ну так что? — сурово спросил старик.

— Я его не нашел, но встретил его невесту, красавицу-прачку; она его видела вчера вечером. Лоренцо был весел и бодр как всегда, он рассчитывал, что у него с утра будет много работы, так как…

На этом мальчик прервал свою речь и смущенно замолчал.

— … так как? — переспросил отец мрачным голосом.

— …так как он обещал мне новый колпак сегодня, ведь все прихорашиваются к празднику.

— Ах ты бездельник! Из-за тебя бедный парень каждый раз должен умирать от усталости! Ты его загубишь в конце концов.

— Отец…

— Замолчи, негодяй, лодырь, бестолочь!

— Но, отец, разве я виноват в том, что не могу заработать? Никто не хочет нанимать меня ни для гребли, ни для вытаскивания сетей. Самые крепкие парни не имеют ни ремесла, ни работы и шатаются по мостовым или погибают на войне. И потом, если я уйду от вас, кто вам поможет ходить и кто защитит вас от негодников, не выказывающих вам уважения.

Последние слова мальчика вызвали всеобщий хохот. Щеки его покраснели, он поднялся, шатаясь от стыда и ярости, грозя кулаками насмешникам, но те не удостоили его даже ответным жестом — слишком жалким выглядело это проявление гнева.

— А ну, ложись, негодяй! — закричал отец громовым голосом. — Ложись, подлая собака, а то ползать придется! Вот уж, воистину, опора! Прекрасная защита!

— Но, отец, — пробормотал мальчик, падая на землю судорожным движением.

— Замолчи! Хочешь, чтобы я им рассказал о последнем твоем храбром поступке?

— Пощадите, отец, — умоляюще пролепетал лаццароне, покрывая поцелуями колени отца, чтобы его смягчить.

— А ну-ка, папаша Ланча, — закричали рыбаки, подходя к старику, — оставьте в покое беднягу Пеппино и поговорим о наших делах. Ведь мы договорились, верно?

— Я дал вам слово, — строго ответил солдат, постепенно успокаиваясь, и добавил, посмотрев в сторону церкви, откуда возвращался двор, — хотя, по правде говоря, лучше было бы перенести сделку на другое время: сегодня правит дьявол.

Рыбаки с улыбкой переглянулись.

— Ха-ха, хозяин! Если вас что-то беспокоит — так перекреститесь, и дьявол не посмеет сунуться в ваши дела!

— Чтобы перекреститься, надо иметь руки, а у меня культи. Я довольствуюсь тем, что мысленно обращаюсь к Господу и молю ниспослать на землю — всего на три минуты, не больше, — хорошенькое землетрясение, когда кортеж будет проезжать под колокольней Кармине.

— Ну это не слишком по-христиански и уж совсем недостойно солдата; давайте лучше поговорим о нашем деле; хотите испытать счастье?

— Я же сказал вам, что дал слово.

— Вся рыба, которую мы выловим заброшенной сетью, сколько бы ее ни было, пусть хоть двадцать р ото л о или два фунта, будет ваша: хотите — уносите ее, хотите — перепродавайте, и все это за ваши шесть карлино. Если же мы ничего не выловим, кроме гальки, цена будет прежняя. Идет?

— Разбивай! — воскликнул с живостью старик, протягивая свою искалеченную руку.

— Забываете, голубчик, что руки-то у вас нет. Да это не важно, ваше слово многого стоит, а потом ведь сегодня день выплаты пособия ветеранам: у вас появятся денежки. Итак, — добавил рыбак, незаметно переглядываясь с товарищами, — весь улов против шести карлино с изображением Карла Анжуйского, да хранит Господь его душу в вечном покое.

(Последние слова он проговорил с особой язвительностью.)

— Душа Карла в надежном месте, — насмешливо заметил старик, — надеюсь, что к нему присоединится вскоре вся его порода.

— О-о! — последовали многочисленные выкрики. — Нам представляется, что это дело темное!

— Вот уж эти солдаты! — заметил рыбак, первым взявший слово. — Ведь вы никогда не бываете на проповедях, папаша Ланча, и по воскресеньям после вечерни вас никогда не бывает на Моло, когда отец Джироламо, получая за это полфунта рыбы с человека, рассказывает нам столько занятных историй о добрых господах, которых Бог послал нам из Прованса, — ну как есть святых, из поколения в поколение, вот так-то!

— Да, это верно! — глухо проговорил старый солдат. — Король Карл был великим королем, королем младшей ветви, как они говорили. Он защищал бедняков, но тайком насиловал их дочек; он создал знать, но отнял у нее привилегии; он основал монастыри, но заточил в тюрьму святого Фому Аквинского; он возвел две замечательные церкви — церковь дель Кармине, на том самом месте, где он обезглавил Конрадина, законного короля, и церковь Сан Лоренцо, на месте старого общественного дворца, где когда-то собирались знать и народ; да, отец Джироламо прав: вот два здания, прославляющие память их святого основателя; вот две капеллы, приготовленные заранее с отцовской заботливостью для двух последних потомков этого короля, Джованны и Владислава; сегодня сестрица пошла молиться в Кармине — дочь убийцы у могилы жертвы, завтра, возможно, братец пойдет молиться в Сан Лоренцо — сын узурпатора на могиле вольности!

Смешки и перешептывания смолкли, и круг теснее сомкнулся вокруг старика.

— Да, — продолжал он, — знаменитые короли, из поколения в поколение… В самом деле, Карл Второй, этот проклятый хромой…

— Ну, что до этого, папаша Ланча, то вы тоже хромаете.

— Я впервые захромал на поле сражения, когда окровавленный поднялся с земли, а его Бог пометил с рождения. Этот проклятый хромой так притеснял народ, что тот, доведенный до отчаяния, единодушно поднялся и истребил всех угнетателей до последнего.

— И правильно сделал! — закричали слушатели.

— А Роберт? Разве он не узурпатор, разве он не отнял королевство у своего старшего брата? Разве он не навлек все беды — войну, разорение, нищету — на нашу несчастную страну? А Джованна, его достойная дочь и достойная тетка той, что сейчас носит ее имя и уже превзошла ее в добродетелях, разве она не удавила своего мужа? Когда несчастный Андрей, увидев, как она ткет золотую шелковую веревку, спросил ее, для чего может понадобиться такая веревка, разве не ответила она ему с дьявольским бесстыдством: "Чтобы вас повесить, монсиньор!"

— Какой ужас! — раздались голоса пораженных слушателей.

— Верно, конечно, — продолжал старик, — что Карл Третий, ее дорогой приемный сыночек, отец тех государей, что управляют нами, в свою очередь задушил Джованну, которая, впрочем, по отношению к нему была повинна только в том, что спасла ему жизнь, когда он был младенцем, и подарила ему королевство. Но что вы хотите, ведь благодарность в этом семействе передается по наследству. И Карл Третий не замедлил получить награду за свои прекрасные дела. Вдова Андрея дала ему корону Неаполя, а вдова брата Андрея подарила ему корону Венгрии. Но он не успел отплатить своей второй благодетельнице тем же, чем отплатил первой, поскольку в ту минуту, когда он провозгласил тост за королеву Елизавету и ее дочь Марию, обе дамы одновременно подняли свои бокалы, и по этому сигналу солдат, притаившийся за спиной Карла, поднял топор и проломил ему череп. Потом, так как Карл не сразу умер по воле своих родичей, его поместили в тюрьму и отравили ему рану. Ну, так как, друзья мои, не представляется ли вам теперь история родословной наших государей более поучительной и не кажется ли вам, что я ее знаю чуть получше отца Джироламо? Я сам был свидетелем истории — вот так-то; все, что я вам рассказал, стоит, наверное, никак не меньше, чем два фунта рыбы с каждого, но я бедный солдат и довольствуюсь той, что сам покупаю для еды.

Рыбаки, до этого находившие удовольствие в том, чтобы подзадоривать старика и развлекаться, слушая его безумные угрозы, теперь замерли вокруг него, пригвожденные к месту изумлением и страхом. Но уже истекли четверть часа отдыха, надо было сменять первую группу и возвращаться к сетям. Они поднялись, все еще под впечатлением только что услышанных рассказов, и не спеша вернулись к своей работе и однозвучной песне.

Вновь прибывшие расположились на песке, и прерванная ненадолго беседа продолжалась уже в новом направлении:

— Ну же, достославный Ланча, какая собака вас укусила? Я слышал, как вы клокотали, словно Везувий при извержении! Опасно ли это для тех, кто вокруг вас?

— Я знаю, откуда у него снова любезности прибавилось, — заметил молчавший до этого времени рыбак, вытирая тыльной стороной ладони крупные капли пота со лба.

— Да ну? — заинтересовался старый солдат, посмеиваясь.

— Вот уже пять или шесть дней он стал неузнаваем. Сначала походил на дога, у которого нет кости, чтобы погрызть, а теперь напоминает медведя, которого заставили поститься целую неделю.

— А дальше что? — уставился на своего собеседника старик.

— Дальше, если ты не перестанешь ругаться, я расскажу историю, никому здесь не известную, старый болтун, а я вот сам все видел в прошлый понедельник, когда стемнело.

— Говори! И пусть ад под тобой разверзнется! — вскричал старик, весь дрожа от гнева и страха.

Малыш Пеппино вздрогнул и умоляюще посмотрел на рыбака.

— Так вот, господа, в понедельник вечером забился я в уголок улочки Санта Мария Нера, укрывшись от проливного дождя. В такую прекрасную погоду на улице не было никого, за исключением храброго Ланча, героя, не боящегося ни воды, ни огня, и этого мальчугана, ведь он для своего папаши что костыль для паралитика или собака-поводырь для слепого. Старик Ланча шел посреди мостовой, словно церковный староста во время крестного хода или как полководец, командующий парадом, и вдруг, откуда ни возьмись, появился великий камергер, задел его своей лошадью и опрокинул на мостовую, не проявив ни малейшего уважения к славному служаке.

— Проклятье! — закричал старик. — Все известно! Теперь я потеряю моего третьего сына, моего бедного Лоренцо!

— Он сходит с ума! — пожимали плечами рыбаки, но Ланча вне себя от стыда и отчаяния все повторял, мешая бессвязные слова со страшными угрозами:

— Так я был не один!.. О, какое несчастье! Был свидетель моего унижения! На этот раз я не смогу ничего скрыть от Лоренцо, от моего последнего, от моего единственного сына! Он отомстит за меня, и его ждет смерть, это ясно! Его убьют, его тоже убьют… Мои седины! Мои раны! Моя слава! Бесчестье!

Потом, внезапно обретя силы и ясность ума, он крикнул, обращаясь к рыбакам, с удивлением наблюдавшим за этим внезапным преображением:

— Да, господа! То, что сказал сейчас этот человек, правда! Великий камергер опрокинул меня в грязь, а я хотел скрыть это от Лоренцо, ибо хорошо знаю его — моего достойного сына и достойного брата двух моих детей, сражавшихся вместе со мной и павших на поле брани; Лоренцо отомстит за мою честь даже ценою своей жизни, а вот этот жалкий трус, примостившийся у моих ног…

— Перестань! — вмешался молодой рыбак. — Это не вина, если бедняжка Пеппино струсил…

— Струсил! Струсил! — в дикой ярости выкрикивал старик. — Ты слышишь, негодяй? На твоих глазах унижают твоего отца, на глазах твоего отца тебя называют трусом, и ты не двигаешься с места! Ты мне не сын, несчастный!

Взгляд Пеппино сверкнул как молния, но мальчик не пошевельнулся.

— Успокойтесь, успокойтесь, папаша Ланча, — растроганными и серьезными голосами уговаривали старого солдата рыбаки, — мы были не правы, когда пошутили, а вы еще более не правы, когда огорчаетесь из-за нашего ребячества. Счастье, что Лоренцо здесь нет, он достойный сын, и не надо его волновать по пустякам. Давайте поговорим о нашем улове, уже наступает наше время тянуть сети… мы же приходили только на четверть часа. Будем надеяться на хорошую добычу, папаша Ланча, и оставим в покое великого камергера и дьявола, его охраняющего. Всем известно: знать она знать и есть!

И высказав эту утешительную истину, рыбаки удалились.

— Это он-то знатный! — продолжал старый солдат, даже не заметив, что люди вокруг него опять сменились, и его обступают новые слушатели. — Это он-то знатный! Знаете ли вы, кто такой этот Пандольфо Алопо, этот могущественный вассал, гордо выступающий во главе неаполитанской аристократии, этот блестящий кавалер, который давит прохожих на своем пути?

— Ого! Что он там теперь от нас хочет со своим Пандольфо?! Эге, Ланча! Джордано! Мессир! Хозяин! Вы нас за кого-то другого принимаете.

— Знаете ли вы, кто такой этот Пандольфо, первый камергер короля, самый могущественный барон в королевстве? Я вам расскажу! Это ублюдок, никогда не знавший ни отца, ни матери, нищий, покрытый вшами, бродяга, изгнанный из деревни, как поганый зверь. А знаете, кто первый подобрал этого ублюдка, кто первый подал этому нищему милостыню и устроил этого бродягу в королевскую конюшню? Я! И меня он так подло оскорбил! Это был слабый, хилый, болезненный мальчишка. Благодаря мне он мало-помалу оправился и обрел надежду, из бледного тщедушного подростка превратился в крепкого, хорошо сложенного юношу. Вот тогда-то принцесса обнаружила Пандольфо в конюшне в его неприметном одеянии и сделала сначала своим виночерпием, потом фаворитом, а вскоре он станет вашим королем. Да, господа, вот так-то, мальчишка из конюшни!

— Не может быть! — закричали рыбаки.

— Может! Все, что я говорю вам, — это правда; я бы не побоялся бросить ему ее в лицо, но у меня нет ни рук, ни ног; я не мог побежать за ним, не мог сбросить его с седла, не мог начать топтать его лоб каблуком моего башмака, как он топтал мою грудь копытом своей лошади. Какой позор, какое горе!

— Ланча, — вполголоса уговаривали его рыбаки, — не надо так говорить о великом камергере. О мертвых вы можете рассказывать все что угодно, никто не станет их защищать; говорите о регентше, говорите о короле, они вас простят, возможно. Но ни слова о Пандольфо! Поберегитесь, подумайте о ваших сыновьях, подумайте о Лоренцо.

Тем временем ловля рыбы близилась к своему завершению и сети стали такими тяжелыми, что тянувшие веревки были вынуждены позвать других рыбаков на выручку. Все они встали в цепь, тотчас же забыв о старике, его жалобах, и затеяли разговор совсем о другом.

— Клянусь Мадонной! — заметил рыбак, предложивший сделку. — Вот это да! Там, наверное, не меньше двухсот фунтов рыбы, а мы собираемся ее отдать этому старому взбесившемуся дьяволу за шесть карлино.

— Ты всегда такое устраиваешь! — произнес его сосед, топнув ногой по песку. — Позавчера ты отказался от трех дукатов за улов, а мы выловили только палку от метлы.

— А между тем я просил совета у святого Паскуале, — продолжал первый рыбак, адресуясь больше к самому себе. — Нехорошо! На первом же сборе пожертвований я это припомню.

— Эй, авеллинец! Не хотите уступить мне вашу рыбу за пиастр?

— А я даю два!

— А я три пиастра!

И рыбаки набавляли цену по мере того, как сети приближались к берегу. Но старик, рассеянный и словно отупевший, казалось, ничего не понимал в сыпавшихся на него со всех сторон предложениях.

— От счастья он совсем стал дурачком, — смеялись рыбаки.

— Еще бы! Там столько!

— Сети могут порваться.

— Спорю, что это тунец.

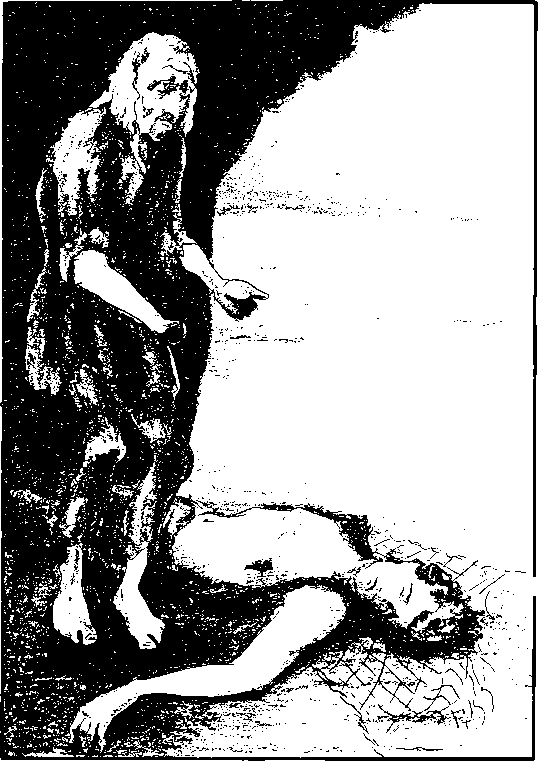

И все они с разгоряченными лицами, напряженными руками, сверкающими глазами сгрудились вокруг улова, исполненные жадного нетерпения и любопытства; но вдруг единый крик вырвался у всех и рыбаки в страхе отпрянули, увидев труп.

— Заколотый человек!

— Юноша!

— Рыбак!

Эти страшные слова катились по ошеломленной и испуганной толпе, но тут Ланча подскочил на своей скамейке и его сильный резкий голос прогремел, заглушая общую суматоху:

— Труп! Еще одна жертва наших тиранов! Расступитесь, господа! Он мой, я за него заплатил! Это мой улов!

Твердо и уверенно шагая среди молчаливо расступившихся людей, он подошел к сетям, неторопливо наклонился, чтобы поближе рассмотреть тело, и в ту же секунду внезапно раздался отчаянный страшный крик несчастного старика:

— Лоренцо! Сын мой!

Не в силах больше вымолвить ни слова, он рухнул на песок рядом с трупом своего сына.

А маленький лаццароне до этого равнодушно и безучастно выслушивающий упреки отца и издевательства толпы, вскочил с быстротой молнии, с неожиданной для всех присутствующих силой поднял отца на руки, бережно усадил его на дубовую скамью и, не вскрикнув, не бросив ни единого взгляда на тело брата, кинулся бежать в сторону церкви и исчез.

В эту минуту на углу улицы показался королевский кортеж, предшествуемый рядами детей, мужчин и женщин; все они были почти обнажены и объединялись по возрасту и по состоянию своих рубищ. Угрожающая брань разрозненных групп рыбаков заглушалась неистовыми приветствиями этой многочисленной сбившейся в кучу людской массы, которая открывала процессию и испускала дикие вопли. Впрочем, солдаты эскорта весьма умело маневрировали плоской стороной своих мечей и древками своих копий, так что остальная толпа разделилась на два крыла и в полном молчании пропустила процессию.

Рыцари, бароны, духовенство, высшие должностные лица, сопровождаемые оруженосцами, слугами и пажами, соперничали друг с другом роскошью костюмов, красотой коней, блеском оружия. Алмазные эгреты, золотые шлемы, серебряные панцири сверкали на солнце, принуждая ослепленных людей опускать глаза.

На белоснежном арабском коне, покрытом шелковой с золотом попоной, расшитой в восточном стиле жемчугом, восседала Джованна Дуррацо, регентша королевства. Сестра Владислава, о которой в народных преданиях сохранилась память как о совершенном воплощении всего, чем может природа одарить женщину, была в это время в расцвете своей красоты. Джованне уже минуло тридцать лет, но, глядя на ее узкую талию, чистый лоб и бархатистый блеск волос, невозможно было ей дать больше двадцати. Точеный профиль, гордые дуги черных бровей придавали ее лицу величественность, смягченную кротостью влажного, подернутого дымкой взгляда. Неотразимая прелесть, безграничное обаяние, казалось, побеждали любой мятежный дух, слагали к ее ногам самую неукротимую гордость. Никогда еще ни одна женщина не внушала такого почтения и такой любви; ни одна королева не обладала столь строгим изяществом и пленительным величием.

Справа от Джованны непринужденно и с достоинством гарцевал Пандольфелло, едва успевший перед появлением в замке сменить после гнусного убийства одежду; его эбеново-черному калабрийскому скакуну по совершенству форм и гибкости движений не было равных в королевских конюшнях.

Пандольфо Алопо едва исполнилось двадцать пять лет, но, как ни мало времени, казалось бы, было отведено ему для этого, он уже успел из самого презренного положения подняться почти до королевских высот. Наделенный редкой красотой, причем красотой мужественной и надменной, он гордо возвышался над блестящей толпой баронов и князей, столь ничтожных, чтобы таить в себе зависть к нему, и столь трусливых, чтобы бросить свою восьмивековую знатность к ногам ублюдка.

Надушенные локоны его густых волос выбивались из-под богатого бархатного берета, украшенного алмазным аграфом и одним-единственным черным пером. Его взгляд, устремленный на Джованну, отличался непреодолимой властью, которая сумела заставить принцессу за один день подарить ему благосклонность двора и вручить судьбы королевства. Он был одет в необычайно богатый камзол, черную ткань которого едва было видно под золотом и драгоценными камнями; на груди его горел орден Нефа, своеобразная и связанная с античностью награда, придуманная королем Владиславом в честь аргонавтов и послужившая, возможно, прообразом ордена Золотого Руна.

В ту минуту, когда знатная пара проезжала перед молом, куда рыбаки вынесли труп Лоренцо, старик, выведенный из своего оцепенения криками толпы, поднял искалеченные руки, посылая своему врагу громовые проклятия. Увы! Он ведь еще не знал, что именно этот человек, оскорбивший отца, убил сына! Его проклятия питались ненавистью, инстинктом и, возможно, предчувствием. Потом, видя, что его ослабевший от горя голос теряется среди громких приветствий и не достигает слуха камергера, он перевел глаза на то место, где лежал младший сын, чтобы еще раз обвинить его в трусости. Но, как уже говорилось, мальчика рядом с ним не было.

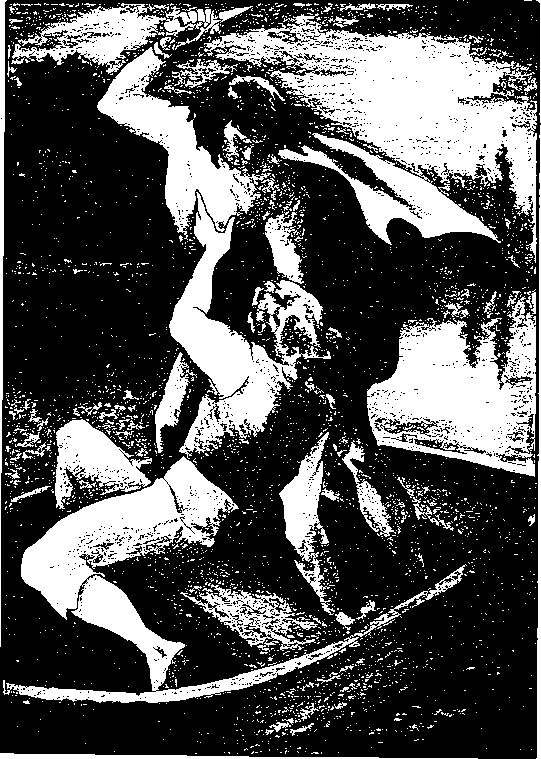

Измерив быстрым и уверенным взглядом расстояние, отделявшее его от кортежа, Пеппино с риском быть раздавленным под копытами лошадей пополз на животе словно уж. Внезапно возникнув как зловещее видение между Джованной и ее фаворитом, он ударил его кинжалом. Пандольфо упал, даже не вскрикнув, таким неожиданным и сильным оказался удар; принцесса не успела еще ничего заметить, а толпа уже ринулась на маленького лаццароне.

Ланча, не увидев сына на обычном месте, мгновенно догадался обо всем. К нему вдруг вернулись его силы, его здоровье, его молодость, и он один, без опоры, без проводника, не чувствуя боли, метнулся вперед и очутился перед Джованной.

— Пощады! — взмолился он, рыдая. — Пощады моему последнему ребенку!

— Я уже не ребенок, отец, я отомстил за тебя! — твердым голосом сказал Пеппино. — Я мужчина и умру как мужчина.

— Пощадите его, сударыня! — душераздирающим голосом кричал старик. — Я потерял двух сыновей на войне, третьего только что убили. Что останется мне, если вы заберете последнего?

— Никакой пощады убийце! — вскричала Джованна, черты лица которой исказились от горя и отчаяния.

— Возьмите мою жизнь, но оставьте моего ребенка!

— На что мне твоя жизнь, жалкий старик?! Вырвать ее у тебя будет тебе же наградой!

— Тогда я буду взывать к справедливости короля!

— Добирайся до него, если сможешь, а тем временем твой сын испустит дух под пытками!

— Увы! Если я не могу дойти до короля, то, быть может, Господь Бог пошлет его ко мне!

— Хватайте убийцу! — приказала Джованна солдатам. — А старика бросьте в море!

— Я тоже прошу ему пощады! — воскликнул Пандольфо, поднимаясь с земли: он свалился от удара, а не от раны. — Провидение спасло мне жизнь. Образок блаженного святого Януария, который я всегда ношу на своем сердце, преградил путь кинжалу убийц.

— Презренный, на нем был панцирь! — прошептал Пеппино, с отчаянием глядя на отца.

Регентша не могла выразить словами свою радость и в исступлении готова была кинуться на шею любовнику в присутствии всей толпы, если бы великий протонотарий, занимавший по своему положению второе место в кортеже, не остановил бы ее взглядом. Потом, приблизившись к Пандольфо, он сказал ему на ухо:

— Вы знаете, дорогой сеньор, что я исполняю обязанность первого судьи в королевстве. Моя преданность вам известна. Негодяй умрет той смертью, какой вы прикажете. Он будет повешен, четвертован, сожжен, разорван живьем; ваше желание будет для меня законом. Посягнуть на жизнь вашего сиятельства!.. Но это все равно, что посягнуть на безопасность государства! Почти то же, что преступление против личности короля!

— Спасибо, благородный синьор! — тихо ответил ему камергер. — Я благодарен вашему сиятельству за дружеское расположение и вспомню об этом в нужное время и в нужном месте. Но в смерти этого простолюдина для меня нет никакой пользы. Пусть его бросят в тюрьму, и в тех случаях, когда выявятся какие-нибудь неугодные нам люди, мы объявим их его соучастниками. Когда нам будут необходимы его показания, достаточно будет несколько раз подтянуть его на веревке; объясните это вашим штатным палачам — он для нас бесценный подданный.

Два главных должностных лица короны разошлись, выразив взаимное уважение, и Пандольфо приблизился к Джованне, чтобы нежным взглядом поблагодарить ее за чувства, проявленные к нему. Кортеж отправился дальше.

Народ, пришедший на праздник, стал свидетелем трагедии. Два спектакля вместо одного разыгрались на глазах у людей, и во всю силу своих десяти тысяч легких они кричали:

— Да здравствует святой Януарий! Да здравствует великий камергер!

III

На следующий день после посещения Кармине, чуть не ставшего для него роковым, Пандольфо Алопо полулежал среди бархатных темно-красных подушек на террасе Кастелло Нуово, вдыхая уже ощутимо посвежевший воздух, смежив веки и положив свою красивую голову на колени регентши, которой он стал дороже, чем прежде, после того как подвергся опасности.

Время было между девятью и десятью часами утра. Легкий, напоенный ароматным дыханием бриз, на который никто и не смел надеяться накануне, играл в волосах молодого человека, так легко их вздымая, что Джованне приходилось только чуть наклоняться, чтобы ее поцелуи встретили их на полпути. Разросшиеся плотные кусты жасмина защищали принцессу и ее фаворита от солнечных лучей и людских взоров.

Рыбаки затянули свои песни и занялись привычной работой; старик, поддерживаемый нечеловеческими усилиями, отнес труп сына, бережно положил его на свое убогое ложе, как если бы тот заснул, запер дверь на два оборота ключа и сел на молу, не проронив ни слезинки, не произнеся ни единой жалобы. Глядя на этого сурового, безмолвного, безучастного человека, можно было решить, что или он сошел с ума, или какой-то внутренний голос говорит ему: надо уповать на Бога и ждать.

Ничто не тревожило Пандольфо и Джованну во время их отдыха, и спокойствие, царившее в замке, было отражением безмятежности, охватившей все королевство. Неаполь наслаждался прочным миром. Никто не осмеливался нападать на народ, чей король, совершенно не намеренный ждать на своей территории войну, нес ее в другие земли с такой быстротой, что его рука, подобно молнии, наносила удар врагам прежде, чем те начинали защищаться. Честолюбие Владислава было безграничным; блеск его славного имени, грозного для врагов, заставлял забыть о позорных тайнах двора; подвиги брата прикрывали распутство сестры; грязь не была видна под кровью.

Владислав подавил мятеж в Венгрии в том юном возрасте, когда другому еще не по силам поднять копье, дважды разбил Людовика Анжуйского, дважды — флорентийцев и трижды — папу, что, между прочим, стоило ему трех отлучений от Церкви; он владел Фаэнцей, Форли, Вероной, Сиеной, Ареццо, и в ту пору, когда происходит действие нашего повествования, его уверенность в себе была столь велика, а гордость так беспредельна, что, не видя необходимости соблюдать какую бы то ни было осторожность, он приказал вышить на своей королевской мантии девиз: "Аш ccesar, aut nihil!" — "Либо император, либо ничто!"

После успехов в Тоскане его завоевательные планы, естественно, стали более обширными, и, хотя он часто объявлял между двумя победами, что хочет вернуться в свое королевство, чтобы насладиться несколькими мгновениями отдыха и подготовиться к новым кампаниям, ему редко удавалось прерывать свое триумфальное шествие и покидать армию ради того, чтобы вновь увидеть своих подданных.

Вот почему настоящей королевой в Неаполе была Джованна, а королем — наделе, хотя и не по праву — Пандольфелло. Кого ей было бояться? Чего еще можно было желать ему? А между тем, смотрите, в какой страшный клубок сплелись преступление и адская логика страстей!

Этот мужчина, которого, вероятно, никто не тревожил в его преступном счастье, громоздил убийство на убийство, предательство на предательство, клятвопреступление на клятвопреступление, словно его подталкивала к этому роковая необходимость; он окружил себя наемными убийцами, шпионами, отравителями; он только и делал, что замышлял заговоры и обдумывал убийства!

Эта женщина, любимая своим братом, обожаемая народом, красивейшая из красивых, могущественнейшая из могущественных, жила в вечном страхе, никогда не смыкала глаз, чтобы не открыть их в испуге, никогда не смотрела на своего фаворита, не дрожа за его голову.

Как мы уже сказали, Пандольфелло был погружен в легкое забытье, полуявь, полусон. Его не тревожило уже ни убийство, которое он совершил, ни убийство, которое он приказал совершить. Угрызения совести никогда не мучили его дольше нескольких часов, а после его двойного преступления прошло уже две ночи.

Сновидение великого камергера было сплошь из золота и слоновой кости; он видел себя сидящим на троне, обитом темно-красным бархатом, справа от главного алтаря Санта Кьяра, с королевской мантией на плечах; на голове его обруч, украшенный геральдическими лилиями, по левую руку от него стоит Джованна, на ступенях трона у его ног — семь высших должностных лиц короны, в то время как траурный кортеж с телом Владислава медленно плывет к церкви Сан Джованни а Карбонара, где стараниями регентши ему уже изготовлен вчерне памятник в виде трех статуй — в сидячем положении, в лежачем и на лошади.

Пандольфо опьянен приветствиями толпы и таинственным ароматом, а четверо юных кадилоносцев в белых стихарях воскуряют фимиам взмахами рук и склоняются в поклоне до земли.

Пока он грезил, на горизонте появился корабль.

Джованна, испуганно вздрогнув, дотронулась до плеча своего фаворита и позвала его с волнением, непонятным ей самой:

— Пандольфелло, показался парус со стороны Капри!

— О моя прекрасная госпожа! Разве это причина, чтобы так резко будить меня? — мягко и беспечно спросил он, не открывая глаз.

— Мне страшно, сама не знаю почему: вдруг это враги?

— О Боже, Джованна! — произнес великий камергер, нехотя поднимая голову. — Какие враги осмелятся появиться в нашем заливе, пока флаг Владислава развевается на башне этого замка? Что может грозить вам, моя благородная государыня, если между опасностью и вами всегда грудью стоят все ваши поданные?

— Не знаю, Пандольфелло, но я не могу освободиться от непонятного страха. Меня мучит зловещее предчувствие, что в эту минуту решается наша судьба. Смотри, в направлении моей руки две, три, четыре галеры. Ветер очень быстро несет их к нам. Через час мы, должно быть, не сможем избежать опасности, если она нас подстерегает.

— И в самом деле, корабли, — сказал молодой человек, наклонившись над краем террасы. — Мы не замедлим узнать новости от тех, кто к нам прибывает. Успокойтесь, сударыня, возможно, это известие о новой победе. Король, мой повелитель и ваш августейший брат, приучил нас к такой череде триумфов, что можно поверить в любое чудо. Возможно, ему нужны новые подкрепления, чтобы расширить свои владения за Тосканой, и флот, который мы видим, послан перевезти новое войско из Неаполя в Ливорно. Но что бы там ни было, прекрасная принцесса, я не хочу, чтобы вы долее оставались в неведении.

— Эй! — крикнул он, трижды хлопнув в ладоши, и в то же мгновение два пажа, которые незаметно держались в зале, примыкающей к террасе, почтительно приблизились, чтобы получить приказания от хозяина замка. — Пусть тотчас же осведомятся об известиях, привезенных нам теми судами, что мчатся на всех парусах по заливу.

Джованна наблюдала за приближающейся флотилией со все возрастающим беспокойством, несмотря на все усилия Пандольфелло самым убедительным образом в самых нежных выражениях доказать ей нелепость ее страхов.

Неожиданно взгляд регентши застыл, глаза расширились, смертельная дрожь пробежала по ее телу, и, сцепив руки, она закричала:

— Боже праведный! На передней галере королевский флаг!

Великий камергер побелел, как приговоренный при виде эшафота. Его совесть, отягощенная преступлениями, представила ему это внезапное возвращение короля как сокрушительную кару. Но, поразмыслив, он стал надеяться, что король, как всегда занятый своими планами и удовольствиями, не будет иметь ни времени, ни желания выслушивать жалобы и карать за преступления. Он поборол свою тревогу и, предложив Джованне руку, чтобы вернуться в залу, сказал ей уверенным тоном:

— Чего нам бояться, сударыня? Надо немедленно отдать приказ устроить пышный королевский праздник, и, поскольку это входит в прямые обязанности великого камергера, я хочу тотчас же распорядиться, чтобы прием был достоин победителя Италии и чтобы триумф, подготовленный нами для короля, по величию и блеску превзошел все, что до сих пор можно было видеть в королевстве.

И, почтительно прикоснувшись губами к руке принцессы, он, как и сказал, удалился, чтобы проследить за приготовлениями к одной из гигантских сатурналий, имевших двойную выгоду — усыпить бдительность короля и успокоить народ.

Между тем матросы, рыбаки, солдаты и лаццарони беспорядочно толпились в порту, желая присутствовать при высадке флота.

В толпе распространялись самые противоречивые и невероятные слухи. На молу собирались многочисленные оживленные группы.

Великий сенешаль примчался в спешке, чтобы разместить офицеров и вооруженных солдат двойным рядом на всем пути от пристани до замка.

Одни расценивали это внезапное и никем не ожидаемое возвращение как предзнаменование новых сражений и новых бедствий, которые посыпятся на несчастную страну, едва оправившуюся от войн с иноземцами и гражданских смут; другие, наоборот, считали приезд короля помощью Небес и ниспосланной Провидением карой, которая обрушится на недостойную тиранию фаворита и обуздает распутство двора.

Все поражались тому, что ни Джованна, ни Пандольфелло, при всей их хитрости и предусмотрительности, имеющие в подчинении армию осведомителей и шпионов, не получили никаких уведомлений об этом внезапном приезде и что посланец, который привез известие о победе, отпразднованной всенародно накануне, не предупредил никого из заинтересованных лиц, опережая Владислава всего на несколько часов.

Ясно было, что короля не ждали.

Испуг придворных, удивление должностных лиц дворца, появляющихся маленькими беспорядочными группами, смятение, царящее в замке, на улицах, в порту, не допускало никаких сомнений на этот счет.

В то время как весь народ спешил на мол, лишь один человек, казалось, был чужд всей суматохи и шума, царящих вокруг.

Это был Ланча.

Старый искалеченный солдат скорчился на песке под солнцем и, спрятав голову в колени, думал о двух своих сыновьях — об одном, лежащем в комнате на убогом ложе и спящем вечным сном, и о другом, заточенном в темницу Кастелло Нуово, для того, чтобы подвергнуть его страшным пыткам, которые были ему уготованы; старику больше всего разрывала сердце мысль о том, что сын не выдержит пыток и опозорит честь семьи, из страха или слабости дав вырвать у себя показания.

Он глухо рыдал под тяжестью двойного страдания; в эту минуту кто-то тронул его за плечо.

Джордано Ланча поднял голову и увидел стоящего рядом человека, чье лицо было скрыто под красным капюшоном, сквозь прорези которого он доброжелательно, с немым вниманием смотрел на старика.

Старик, продолжая пребывать в состоянии растерянности, на несколько секунд перевел глаза на незнакомца, как бы спрашивая этого человека, по какому праву он отрывает его от горьких мыслей, но, тотчас же забыв как пришедшие ему на ум слова, так и то, отчего они возникли, снова погрузился в мрачное забытье.

— Ланча! — крикнул незнакомец, склонившись к уху солдата.

— Что тебе надо? — отвечал старик, не меняя позы.

— Очнись, Ланча!

— Я не сплю. Я плачу.

— Не время плакать — пробил час мести.

— Мести? — пробормотал несчастный, оставаясь в том же положении. — У меня нет больше рук, у меня нет больше сыновей.

— Последний из твоих детей еще жив.

— Увы! Я это знаю. С ним не покончили сразу, чтобы подвергнуть его мучительной смерти, долгой агонии. Бедный Пеппино! Хватит ли у тебя силы вынести страдания!? Достанет ли тебе мужества, чтобы не обесчестить меня!? О, презренные!

— Утешься, Ланча! Твой сын перенес муки как настоящий мужчина, и перед его твердостью опустились руки палачей.

— Что ты сказал? — воскликнул старик, вскакивая одним прыжком. — Откуда ты узнал эти страшные подробности? Как проник ты в кровавые тайны Кастелло Нуово?

— Говорю тебе, сегодня ночью твоего сына долго пытали, заставляя его признать, что у него были сообщники, и назвать ни в чем не виновных людей. Я был свидетелем долгих мук и мужества твоего ребенка: он не проявил никакой слабости, ни слова мольбы не могли они вырвать у него. Когда пытка закончилась, он приблизился ко мне и твердым голосом произнес:

"Во имя Божьего милосердия, простирающегося над всеми людьми, как бы низко они ни пали, найди моего отца и, если горе его еще не убило, расскажи ему все, что ты видел. Я буду молиться за твою душу".

— О Боже! О Боже! Почему ты мне не вернешь моего ребенка!? Должен ли я усомниться в твоем могуществе!?

— Не богохульствуй, старик!

— Нет! Провидения нет и нет больше справедливости!

— Оглянись!

— Что это за толпа?

— Это народ вышел встречать короля, нарочно прибывшего отомстить за тебя.

— Отнеси меня к нему! Я лишь бездеятельная и неподвижная груда, горе отняло все остатки жизненных сил, еще сохранявшихся во мне после ран.

— Я не могу этого сделать, Ланча! Мое присутствие запятнает кортеж.

— Кто же ты, скажи во имя Неба?

— Палач.

Произнеся эти слова, человек в красном капюшоне исчез как по волшебству, и несчастный отец, не будучи в состоянии сделать ни шагу, несмотря на все свои усилия, простер свои искалеченные руки к королю, проходившему в эту минуту мимо, и, обратив в эту крайнюю минуту всю оставшуюся в нем силу в дыхание и голос, душераздирающе закричал:

— Ко мне, Владислав! Пощады! Справедливости!

— Кто зовет меня по имени? — спросил король, направляясь к нему и жестом отстраняя окружавшую его охрану.

— Государь! — продолжал старик, падая на колени. — Солдат молит вас о справедливости.

— Как тебя зовут?

— Джордано Ланча.

— От победителей ждут милостей! — строго сказал Владислав. — Я об этом помню, но даже если забыл бы, хватает льстецов, чтобы напомнить мне об этом. Но говори же, что это за преступления, свидетелем которых ты был, не видя вместе с тем, что за них понесли наказание?

— Могу ли я говорить откровенно, государь?

— Клянусь папой! Не заставляй меня ждать, если не хочешь раскаяться в том, что начал говорить.

— Я видел убийство Томмазо, графа Монте Скальозо.

— Дальше, — мрачно сказал король.

— Венцеслава, герцога д’Амальфи.

— Дальше!

— Уго, графа де Потенца.

— Дальше!

— Луиджи, графа де Мелито; Энрико, графа де Терранова; Гаспаро, графа де Матера…

— Хватит! Что хочешь ты от меня, старик, называя этот длинный страшный список жертв? Погибшие поручили тебе отомстить за них?

— Что мне до всех Сансеверини, убитых во рву и брошенных на съедение собакам замка?! Что мне до всех голов знати, слетевших на эшафоте?! Что мне до всей крови, пролитой по его приказу?! — вскричал старик, теряя разум. — У меня убили одного сына и пытают другого, ты слышишь, Владислав? И все по приказу Пандольфо Алопо и все с разрешения и согласия твоей сестры!.. Вот то, что причинено мне, вот их преступления, и я взываю к справедливости!

— Берегись! — грозно сказал король. — Когда ты обвинял меня, я позволял тебе говорить, но ты обвиняешь Джованну, мою любимую сестру, ты обвиняешь первых лиц двора. Горе тебе, старик, если у тебя нет доказательств обвинения!

— Доказательств! Весь город знает, что Пандольфо не хватает только титула короля, чтобы царствовать вместо тебя! Не он ли опрокинул меня в грязь, этот гнусный ублюдок, обязанный мне своей жизнью и своим положением при дворе? Разве не выловили рыбаки на том самом месте, где ты сейчас стоишь, труп моего сына? Доказательства! Вели отворить двери тюрьмы, и если только при появлении твоих галер его еще не убили, чтобы избавиться от опасного свидетеля, ты увидишь моего несчастного ребенка, мою единственную надежду, моего последнего сына, с закованными ногами, с кандалами на руках, с изуродованным пытками телом.

— Все это составляет вероятные и серьезные предположения, — ледяным тоном сказал король, — но ничто еще не доказывает мне, что Пандольфо Алопо виновен в смерти твоего сына.

Потом, повернувшись к свите, оцепеневшей и онемевшей от дерзости старого солдата, он приказал:

— Заберите этого человека, но, самое главное, обеспечьте ему уход, который требует его состояние. А теперь в Кастелло Нуово, господа!

Прибыв во дворец, Владислав уединился с пятью-шестью самыми верными своими баронами, не покидавшими его ни на минуту в течение всех его долгих и опасных походов. Великий камергер, поскольку его положение давало ему такое право, первым подошел к покоям короля и попросил разрешения войти и поцеловать его руку. Владислав передал ему через графа д’Авеллино, что он никого не хочет видеть до свидания с регентшей и что, когда он будет готов принять ее, принцессу предупредят.

Эта первая неудача наряду со странным эпизодом встречи короля со старым солдатом (о чем ему тотчас же было сообщено) никак не могла успокоить тревогу и дурное предчувствие Пандольфо. Все же в конце концов он решил, что для волнений нет оснований, и, поскольку им были предприняты все меры предосторожности и уничтожены какие бы то ни было следы его последних преступлений, никто не мог изобличить его перед королем. Речь пойдет, самое большее, о мимолетной и быстропроходящей немилости: Пандольфо слишком полагался на свои способы обольщения и слепую страсть, внушенную им сестре, чтобы всерьез бояться строгости брата. Он решил положиться на случай или, вернее, как говорится, на свою счастливую звезду, благоприятствовавшую ему до сих пор, и, несколько изменив слова короля, объявил принцессе, что его величество готовится к встрече с ней со всем почтением, какого заслуживает столь высокопоставленная дама, и только строгости придворного этикета заставляют его медлить в выражении своих братских чувств.

Джованна, как все люди, одаренные живым воображением и переменчивостью мыслей, легко перешла от страха к надежде; полностью доверившись словам своего фаворита, она решила в свою очередь нарядиться, чтобы предстать перед глазами короля во всем великолепии, используя свое очарование, обвораживающее в равной степени и тех, кто ее раньше никогда не видел, и тех, кто знал ее с раннего детства, и таким образом устранить малейшее подозрение, какое могло зародиться в голове брата по отношению к ней и ее советнику.

Наступил вечер, и, как только апартаменты Кастелло Нуово ярко осветились, граф д’Авеллино объявил принцессе и семи высшим должностным лицам короны, что король их ждет.

Обе створки двери в спальню короля распахнулись, и на том месте, где обычно стояла королевская кровать, обнаружился помост, задрапированный черным бархатом; на нем безмолвно, словно призраки мести, стояли два человека, облаченные в доспехи.

Джованна попятилась на три шага и вскрикнула от испуга при виде этого странного зрелища. Бледная, дрожащая, доведенная в своем волнении до содроганий, она повернулась к брату и скорее жестом, чем словами, спросила, что означают эти две ужасные фигуры.

— Это судьи, сударыня, — сказал Владислав, нахмурив брови. — Садитесь справа от меня, принцесса! Что касается вас, господа, — обратился он к высшим сановникам, — то займите все места согласно предписанному вам рангу и внимательно следите за тем, что будет происходить. Пусть введут обвинителя!

Услышав приказ, четыре оруженосца внесли в комнату короля широкое кресло со стариком Ланча и, поставив его в левом углу помоста, молча удалились.

— Говори! — приказал король. — Говори без страха, не щадя никого!

Старик устремил грозный взгляд на Пандольфелло и медленно произнес слова, каждое из которых пронзало сердце Джованны как удар кинжала:

— Я обвиняю графа Пандольфо Алопо, великого камергера дворца, в том, что он нанес мне постыдное оскорбление, топча меня копытами своей лошади; я обвиняю его в том, что он убил ударом кинжала моего сына Лоренцо и сбросил его в море; я обвиняю его в том, что он пытал моего сына Пеппино, заставляя его возводить ложные обвинения на неугодных графу людей.

— Что вы можете ответить на это, Пандольфо? — спросил король, повернувшись к великому камергеру.

— Этот человек сумасшедший, — с презрительной усмешкой ответил тот.

— Вы отрицаете?

— Я поражен, государь, что меня считают способным на такие низости.

— Приведите свидетелей! — приказал Владислав бесстрастным голосом.

И тогда в стенах Кастелло Нуово разыгралась ужасная драма. Пеппино, которого солдаты скорее волочили, чем вели, появился в покоях и еле смог опуститься на колени. На бедном мальчике после перенесенных им накануне пыток остались страшные следы мучений, но его бледное, смиренное лицо хранило печать героического мужества и благородной твердости. Оказавшись в присутствии короля, он прежде всего кинул взгляд, исполненный бесконечной любви, сострадания и нежности, на отца, а потом попытался что-то сказать… Но внезапно язык его словно приклеился к нёбу, губы побелели, смертельная конвульсия сотрясла его члены. Прощальным жестом он протянул руку к отцу и упал замертво к ногам Владислава.

"Хорошо, — подумал Пандольфелло, — великий протонотарий меня не обманул".

— Мой сын! — воскликнул старик. — Мой бедный сын! Его отравили!

И Ланча упал на свое кресло и замер без движения.

— Что вы можете сказать, Пандольфо? — с прежней холодностью произнес король.

— Монсиньор, я невиновен; я не замешан в смерти этого мальчика. Он умер от испуга. Кроме того, он попытался убить меня на глазах всего города, а я его помиловал.

— Только королю принадлежит право миловать, мессир! — крикнул Владислав громовым голосом.

— Простите, государь! Волнение помутило мне разум, я хотел сказать, что ходатайствовал за него перед вашей августейшей сестрой, управляющей королевством в ваше отсутствие.

— Это правда, Джованна?

— О да, брат мой! Пандольфелло — достойный и верный подданный, и ничто не доказывает, что он совершил преступления, в которых его обвиняют эти простолюдины.

— Ничто не доказывает, действительно, — медленно повторил Владислав, — но, так как существуют серьезные подозрения в виновности Пандольфелло, его немедленно подвергнут дознанию с пыткой.

— Меня, государь! — воскликнул великий камергер с негодованием. — Я граф и барон, я занимаю первую должность при дворе и могу быть осужден только знатью — моею ровней.

— Ты лжешь! — воскликнул Владислав, приходя в ярость от неслыханной дерзости убийцы. — Ты лжешь перед своим государем и перед судьями. Ты жалкий ублюдок, слуга из конюшни, не побоявшийся злоупотребить оказанными тебе милостями и совершить самые подлые поступки, самые чудовищные преступления. Мы посмотрим, сохранишь ли ты сейчас свою уверенность. Введите помощников палача!

В комнату вошли два человека с обнаженными руками, со зловещими лицами; при них были все пыточные орудия.

Пандольфо слегка побледнел. Джованна умоляюще стиснула руки и воскликнула с невыразимым ужасом:

— Но это ужасно, монсиньор! Пощадите его! Имейте снисхождение к несчастной женщине! Я не могу вынести этого страшного зрелища.

— До сих пор вы были королем Неаполя, сестра, — сказал Владислав, подчеркнуто выделяя это убийственное слово, — а король должен уметь без пристрастий и слабости отправлять правосудие.

В мгновение ока в потолке был укреплен блок. Руки фаворита завели за спину и стянули их запястья тугими узлами; он вскрикнул от боли.

Его подняли на веревке на шесть футов от земли. Он мужественно перенес эту первую ступень простой пытки и отвечал твердым голосом: "Я невиновен!"

Его спустили на землю, потом по сигналу Владислава оба палача, повиснув на веревке, подняли несчастного до самого потолка и, резко опустив, заставили упасть под тяжестью его собственного веса до высоты в три фута от земли. Трижды повторялась эта мучительная процедура, и каждый раз Пандольфо отвечал сдавленным голосом: "Я невиновен!"

Тогда его растянули на дыбе, привязав к рукам и ногам четыре огромные тяжелые гири. Кости жертвы хрустели, суставы выворачивались, обильно хлестала кровь.

— Пощады! — взмолился фаворит. — Пощады, монсиньор! Я невиновен!

Пытку прекратили. Обвиняемый не признался.

— Виновен ли он? — спросил король, обращаясь к судьям, с ног до головы облаченным в доспехи.

— Нет! — ответили они глухими голосами.

Пандольфо перевел дух. Луч надежды засветился на лбу Джованны: она решила, что ее любовник спасен.

— Так что же, — сказал король, — здесь нет никого, кто хотел бы свидетельствовать против обвиняемого?

— Никого, — ответили помощники.

— В таком случае эту обязанность исполню я.

Безмолвное изумление и страх воцарились вокруг после слов короля. Этот странный суд приобретал размеры невероятного и сверхъестественного разоблачения.

— Ответь мне, Пандольфо Алопо, где ты провел ночь на двадцать шестое июля?

— В небольшом доме на Кьятамоне.

— Ты лжешь! Ты вышел на лодке в открытое море.

Пандольфо растерянно посмотрел на короля.

Владислав холодно продолжал свой допрос:

— Кого ты встретил во время своей ночной прогулки?

— Никого, — ответил молодой человек, все более и более потрясенный этим тяжким свидетельством.

— Ты лжешь! Ты встретил старика, явившегося на другой лодке с двумя гребцами, — его имя Гальвано Педичини.

"Он все знает", — понял ошеломленный Пандольфо.

— Что ты сказал Гальвано Педичини?

— Ничего, монсиньор, так… пустяки…

— Врешь! Ты заплатил ему за то, чтобы он убил меня.

Крик ужаса вырвался у всех.

— О нет, государь! — прошептал обвиняемый, дрожа всем телом. — Гальвано солгал, он подло клевещет на меня.

— Предатель и трус! — воскликнул Владислав громовым голосом. — Вот твой кошелек! (Он бросил ему кошелек в лицо.) Вот те двое, что были в лодке старика! (И он показал на двух судей, облаченных в доспехи.) Гальвано же — это я!

Пандольфо упал ничком на землю, уничтоженный этими страшными словами.

— Виновен ли он? — вновь спросил король.

— Да! — в один голос ответили судьи.

Джованна лишилась сознания.

Тогда король поднялся и произнес приговор Пандольфо.

— Я, Владислав Первый, король Венгрии, Иерусалима и Сицилии, объявляю Пандольфо Алопо виновным в преступлении против монарха. Я приказываю, чтобы ему повесили на лоб дощечку с позорной надписью; пусть его привяжут к повозке и везут по всем кварталам Неаполя, а палачи пусть рвут ему тело раскаленными клещами; пусть его казнят на колесе с ножами и бросят на костер из сырых дров, чтобы он медленно сгорел в нем.

Этот страшный приговор был исполнен со всей точностью. После казни народ ринулся к костру и разобрал кости Пандольфелло, чтобы делать из них свистки и рукояти для хлыстов.

За этим жутким зрелищем наблюдал человек, которого с трудом посадили на парапет моста и поддерживали рыбаки. Не сводя глаз с костра, с полуоткрытым ртом и вздымающейся грудью, он не упустил ни одной подробности страшной казни.

Это был Джордано Ланча.