XXI

На следующий день, удостоверившись, что Мадлен чувствует себя лучше, г-н д’Авриньи ушел: он должен был увидеть короля, чтобы извиниться перед ним, затем встретиться с министром иностранных дел, чтобы напомнить ему о том, что тот ему обещал.

Конечно, г-н д’Авриньи мог бы сказать, не боясь прослыть обманщиком, что он сам был болен, так как за пятнадцать дней он постарел на пятнадцать лет, и, хотя ему было только пятьдесят пять, его волосы поседели полностью.

Спустя час он вернулся, уверенный, что в день, когда это понадобится, дипломатическая грамота будет готова.

У дверей своего особняка он встретил Филиппа.

С того вечера, когда Мадлен чуть не умерла, Филипп приходил каждый день, чтобы узнать новости; сначала его принимала Антуанетта, потом, после ее отъезда, он обращался к Жозефу, спрашивая его новости о Мадден и Антуанетте.

Что касается Амори, то Филипп считал необходимым сердиться на него; к несчастью, Амори в течение последних двух недель был так занят, что забыл о существовании своего друга.

Господин д’Авриньи, узнав о внимании Филиппа, поблагодарил его с сердечной доверчивостью отца.

Затем он вернулся к Мадлен.

Наступили первые погожие дни июня; был полдень — самый теплый час дня, и г-н д’Авриньи впервые разрешил открыть окна в комнате Мадлен; он нашел девушку сидящей в кровати и радующейся свежему воздуху, которым она еще не дышала, и зелени, по которой она не могла бегать и на которую не могла прилечь, но зато ее кровать была усеяна цветами и походила на один из тех прекрасных переносных алтарей, какие мы все видели в нашей юности и какие мы увидим еще, когда люди соблаговолят вернуть Богу этот красивый и поэтичный праздник Тела Господня, что они отменили.

Амори приносил Мадлен цветы: он знал, какие ей нравились, и выбирал их для нее в саду.

— Ах, отец, — воскликнула девушка, заметив г-на д’Ав-риньи, — как я благодарна вам за этот сюрприз: вы позволили Амори вернуть мне воздух и цветы! Мне кажется, что я дышу свободнее, вдыхая аромат лета, и я, как та бедная птица: помните, отец, вы поместили ее вместе с розовым кустом под колпак пневматического насоса, и она каждый раз едва не умирала, как только вы убирали от нее розовый куст, и, наоборот, оживала, как только вы его возвращали. Скажите, отец, когда мне не хватает воздуха, когда я задыхаюсь, словно я тоже под колпаком, не могли бы меня вернуть к жизни, окружая цветами?

— Да, дитя мое, — сказал г-н д’Авриньи, — мы так и сделаем, будь спокойна, я увезу тебя в страну, где ни розы, ни девушки не умирают, и там ты будешь жить среди цветов, как пчелка пли птица.

— В Неаполь, отец? — спросила Мадлен.

— О нет, дитя мое, Неаполь очень далек для твоей первой поездки, к тому же в Неаполе дует сирокко, от которого умирают цветы, а неосязаемый пепел Везувия сжигает грудь девушек. Нет, мы остановимся в Ницце.

И г-н д’Авриньи замолчал, вопросительно глядя на Мадлен.

— И что? — спросила Мадлен в то время, как Амори опустил голову.

— А Амори один поедет в Неаполь.

— Как? Амори нас покидает? — вскричала Мадлен.

— Ты называешь это "покидает", мое дитя? — живо возразил г-н д’Авриньи.

И тогда мало-помалу, слово за слово, с бесконечными предосторожностями он объявил Мадлен о плане, придуманном им и заключающемся, как мы уже сказали, в том, чтобы прибыть в Ниццу и ожидать в этой оранжерее Европы возвращения Амори.

Мадлен выслушала все эти планы, склонив голову, как бы во власти одной-единственной мысли, и, когда отец закончил, она спросила:

— А Антуанетта, Антуанетта, без сомнения, поедет с нами?

— Моя бедная Мадлен, — сказал г-н д’Авриньи, — я на самом деле в отчаянии, что разлучаю тебя с твоей подругой, с сестрой, но ты понимаешь, что я не могу доверить присмотр за домом в Париже и за домом в Виль-д’Авре посторонним. Антуанетта остается.

Радость блеснула в глазах Мадлен: отсутствие Антуанетты примирило ее с отсутствием Амори.

— А когда мы поедем? — произнесла она с чувством, похожим на нетерпение.

Амори поднял голову и посмотрел на нее удивленно. Амори, с его эгоистичной любовью влюбленного, не догадался ни об одной из тайн, в которые со своей отеческой любовью проник г-н д’Авриньи.

— Наш отъезд зависит от тебя, дорогое дитя, — сказал он, — позаботься хорошо о своем драгоценном здоровье, и как только ты будешь достаточно сильной, чтобы перенести путешествие в коляске, то есть, когда, опираясь на мою руку или руку Амори, ты дважды обойдешь, не уставая, сад, тогда мы уедем.

— Ах, будь спокоен, отец, — воскликнула Мадлен, — я сделаю все, что ты мне прикажешь, и мы очень скоро уедем!

То, что г-н д’Авриньи предвидел, оправдалось: в Виль-д’Авре Антуанетта была слишком близко для Мадлен.

Амори — Антуанетте

"Вы спрашиваете подробности о выздоровлении Мадлен, дорогая Антуанетта, я понимаю это: недостаточно знать, что ей лучше, Вы хотите знать еще, насколько лучше? По правде говоря, я тот рассказчик, кто Вам нужен, ибо, не имея Вас рядом, чтобы говорить о ней, я счастлив Вам писать. Кроме того, очень странно, но к ее любящему отцу я не чувствую, не знаю почему, ни доверия, ни непринужденности, хотя он любит ее почти так же, как и я. Это объясняется, без сомнения, разницей в возрасте или серьезностью его характера. С Вами, дорогая Антуанетта, все иначе, я всегда буду говорить о ней с Вами.

В течение недели после Вашего отъезда я спрашивал себя каждый вечер, буду ли я жить или умру, так как всю эту неделю Мадлен была в опасности. Сегодня, дорогая Антуанетта, я могу Вам сказать: я буду жить, поскольку могу сказать, что она будет жить.

Верьте мне, Антуанетта: мое чувство к ней не банальная и преходящая любовь; моя женитьба на Мадлен — это не брак по родству или состоянию, это не брак по склонности, как говорят еще. Нас с ней объединяет необычная страсть, беспримерная, единственная, и, если Мадлен умрет, я тоже должен умереть.

Бог не захотел ее смерти, благодарю тебя, Боже.

Только позавчера г-н д'Авриньи поверил, что сможет поручиться за ее жизнь, однако он сказал об одном довольно странном условии: я должен уехать.

Сначала я подумал, что новость окажется опасной для Мадлен, но, без сомнения, у бедняжки не было сил живо все прочувствовать, поскольку, узнав, что она будет ждать в Ницце, где я присоединюсь к ним, она едва ли не заторопилась уехать; это мне показалось еще более удивительным, так как ее отец сообщил ей, что Вы не сможете ее сопровождать.

В остальном больные похожи на больших детей. Со вчерашнего дня она делает для себя праздник из этого путешествия.

Действительно, ей кажется, что мы совершим его вместе, хотя г-н д ’Авринъи меня уже предупредил, что я уеду через неделю.

Но даже если предположить, что состояние ее будет улучшаться, Мадлен не сможет, очевидно, уехать раньше чем через три недели или месяц.

Как он убедит Мадлен позволить мне уехать?

Признаюсь, я об этом не знаю, но он мне сказал, что возьмет все на себя.

Сегодня впервые Мадлен встала или, точнее, г-н д ’Авринъи перенес ее из кровати в большое кресло, которое он поставил около окна, и бедное дитя было еще так слабо, что, если бы во время этого перемещения миссис Браун не поднесла ей флакон с нюхательной солью, она, конечно, потеряла бы сознание. Когда она уже сидела у окна, мне разрешили войти.

О Боже мой, дорогая Антуанетта, только тогда я смог понять, какие губительные последствия нанесла болезнь моей обожаемой Мадлен.

Она красива, красивее, чем когда-либо прежде, ибо в своем длинном, закрытом до шеи платье без талии похожа на одного из прекрасных ангелов Беато Анджелико, с прозрачным челом и бесплотным телом, но эти ангелы — на Небесах, в то время как Мадлен, по милости Божьей, еще среди нас, и то, что у ангелов представляет божественную красоту, делает ее красоту почти пугающей.

Если бы Вы смогли увидеть ее, как она счастлива и довольна, сидя у этого окна! Можно сказать, что она впервые видит небо, вдыхает этот чистый воздух, запах благоухающих ароматом цветов; сквозь ее бледную и просвечивающую кожу видно, так сказать, как к больной возвращается жизнь.

Ах, Боже мой, разве когда-нибудь эта жизнь будет земной? Будет ли это хрупкое создание чувствовать человеческие радости и страдания, не сгибаясь от радости или от горя?

Все эти страхи, кажется, испытывает и ее отец: через каждые четверть часа он подходит к ней и берет ее за руку, щупая пульс.

Вчера вечером он был весел: пульс уменьшился за день на три или четыре удара в минуту.

В четыре часа, когда солнце полностью покинуло сад, г-н д’Авринъи потребовал, несмотря на мольбу Мадлен, чтобы она легла; он взял ее на руки и отнес в кровать, но, к его радости, она лучше перенесла это второе перемещение, чем первое: она сама держала флакон, но он ей не понадобился; это служило доказательством того, что воздух и солнце вернули ей некоторые силы.

В то время как ее переносили на кровать, я играл в гостиной мелодию Шуберта, а когда закончил, миссис Браун пришла мне сказать от ее имени, чтобы я продолжал играть. В первый раз с того ужасного вечера, когда музыка ее чуть не убила, она слышала музыку. Я играл по ее просьбе и, когда пришел к ней, нашел ее почти в исступлении.

"Ах, вы не представляете, Амори, — сказала она мне, — что эта ужасная болезнь, беспокоя так всех вас, имеет удивительную сладость для меня: мне кажется, что мои чувства не только стали вдвое сильнее, но пробудили во мне другие ощущения, прежде не существовавшие, — ощущения души, если это можно так назвать.

В этой музыке, которую вы сейчас заставили меня слушать и которую я слушала уже двадцать раз, я уловила другую мелодию, о какой не подозревала до сегодняшнего дня, как в запахе роз и жасмина я чувствую теперь аромат, какой не чувствовала раньше и какой, может быть, не буду чувствовать, когда здоровье вернется ко мне.

Это, как вчера… — не смейтесь надо мной, Амори! — когда в кустарнике пела славка, где у нее гнездо, и мне показалось, что, если бы я была одна, а не с вами или с моим отцом и если бы я закрыла глаза и сосредоточила все способности моего разума на этом пении, я бы поняла, о чем эта славка говорит со своей самочкой и со своими птенцами ".

Я смотрел на г-на д'Авриньи, дрожа от мысли, что Мадлен опять стала жертвой бреда, но он меня успокоил, покачав головой.

Через минуту он вышел.

Мадлен наклонилась к моему уху.

"Амори, — прошептала она, — сыграйте тот вальс Вебера, который мы танцевали вместе, помните его?"

Я понял, что Мадлен ждала ухода своего отца, чтобы я мог сыграть этот вальс, и я испугался, что ей опасно слышать звуки, вызвавшие столь сильное нервное возбуждение, и я ответил, что я его не совсем помню.

"Ну хорошо, — примирилась она, — вы пошлете за нотами, а завтра вы мне его сыграете ".

Я пообещал.

Ах, Боже мой! Неужели то, о чем говорил мне г-н д'Авриньи, правда? Ей нужны волнения, хотя они ее убивают.

Когда я ее покинул вечером, она попросила меня, чтобы я еще раз дал ей обещание сыграть завтра этот вальс Вебера.

Ночь прошла хорошо, Мадлен спала еще спокойнее, чем обычно.

Господин д Авриньи с десяти часов вечера до шести часов утра трижды заходил в комнату дочери и каждый раз находил ее спящей. Миссис Браун, чья очередь была дежурить, успокоила его, сказав, что за все время, то есть за восемь часов, Мадлен просыпалась только два раза; каждый раз она проглатывала несколько капель успокоительной микстуры, приготовленной ее отцом, и засыпала, уверяя миссис Браун, что чувствует себя все лучше.

На следующий день, то есть сегодня утром, когда по своей привычке г-н д Авриньи, прежде чем ввести меня к Мадлен, сообщил мне о состоянии ее здоровья в течение ночи, я ему рассказал, о чем она просила меня накануне, — о вальсе Вебера.

Он оставался мгновение задумчивым, потом покачал головой.

"Как я был прав, Амори, — заявил он, — когда говорил о ее потребности в эмоциях, которых я боюсь, и о том, что ваше присутствие поддерживает их. Ах, мой друг, не сомневайтесь в смысле моих слов, как я хотел бы, чтобы вы уехали! "

"Но как быть, должен ли я играть этот вальс?" — спросил я его.

"Играйте его, нечего бояться, я не уйду, только слушайтесь меня: прекращайте или продолжайте играть, когда я вам скажу ".

Я вошел в комнату Мадлен; больная сияла.

Ночь, как и сказал мне г-н д Авриньи, прошла хорошо, и утренний жар продолжал уменьшаться подобно вечернему.

"Ах, друг мой, — сказала она мне, — как я хорошо спала, какой сильной я чувствую себя; мне кажется, если бы мой тиран мне разрешил, — и при этом она бросила на своего отца взгляд безграничной любви, — я пошла бы или полетела бы как птица; но он считает, что знает меня лучше, чем я знаю себя, и на сегодня он опять привязывает меня к этому проклятому креслу ".

"Вы забываете, дорогая Мадлен, — возразил я, — что 277 еще позавчера вы добивались оказаться в этом кресле и, сидя здесь, у открытого окна, чувствовали себя хорошо, как в земном раю. Вчера вы оставались в нем весь день и чувствовали себя счастливой ".

"Да, без сомнения, но то, что было хорошо вчера, не так хорошо сегодня.

Если вы любите меня сегодня так, как вы любили меня вчера, мне этого недостаточно и я не найду удовлетворения в подобной любви. Все чувства, которые не увеличиваются, — уменьшаются.

Знаете, где я хотела бы быть? Я хотела бы быть под этим кустом роз, лежать на этом прекрасном газоне, таком зеленом и, должно быть, таком мягком!"

"Итак, — сказал г-н д ’Авриньи, — я очень рад, дорогая Мадлен, что твое горячее желание ограничивается таким малым; через три дня ты там будешь ".

"Правда, отец?" — воскликнула Мадлен, хлопая в ладоши, как ребенок, которому пообещали давно желанную игрушку.

"И даже сегодня, если хочешь, ты сама дойдешь до этого проклятого кресла. Нужно испытать свои ноги до того, как испытаешь крылья. Однако миссис Браун и я будем тебя поддерживать ".

"И я верю, на самом деле, что вы сделаете хорошо, — сказала Мадлен, — так как, дорогой отец, должна вам признаться, что я очень похожа на тех трусов, которые поднимают большой шум в то время, когда они далеки от опасности, но перед самой угрозой вдруг теряют дар речи и самообладание..

В каком часу мне вставать? Нужно ли ждать полудня? Посмотри, как долго еще ждать, сейчас только десять ".

"Сегодня, дорогое дитя, ты выиграешь час по сравнению со вчерашним, и, поскольку утро теплое, твое окно откроют сейчас же, только наберись терпения ".

Открыли окно; воздух и солнце вошли одновременно.

В это время она наклонилась ко мне.

"А вальс Вебера?" — спросила она.

Я ей ответил утвердительным жестом. С этой минуты она казалась веселой и спокойной.

Пришли сказать, что завтрак готов.

Вот уже несколько дней, как г-н д'Авриньи и я едим вместе.

Раньше, как Вы знаете, дорогая Антуанетта, мы завтракали и обедали по очереди, чтобы один или другой оставался с ней. Теперь ей лучше, и наша предосторожность не нужна.

В одиннадцать часов без нескольких минут г-н д'Авриньи поднялся из-за стола.

"Чтобы дети и больные делали все, что от них требуют, с ними нужно еще более строго держать слово, чем с другими. Я помогу Мадлен встать; вы сможете войти через десять минут ".

И на самом деле через десять минут Мадлен сидела около окна; она была в восторженном состоянии.

С помощью отца и миссис Браун она прошла от кровати до кресла; конечно, без этой двойной поддержки она не смогла бы сделать ни шага. Но как это отличается от предыдущего дня, ведь накануне, чтобы преодолеть это расстояние, ее нужно было нести!

Я сел рядом с ней.

Через несколько минут она сделала нетерпеливое движение. Господин д Авриньи, казалось умевший как по волшебству читать в ее сердце, понял ее.

"Мой дорогой Амори, — сказал он мне, вставая, — вы не покинете Мадлен, не правда ли? Я могу отлучиться на час или на два?"

"Идите, отец, — ответил я ему, — вы застанете меня здесь же ".

"Хорошо ", — сказал он и вышел, поцеловав Мадлен.

"О, быстрей, быстрей, — сказала Мадлен, когда дверь ее спальни закрылась за отцом, — быстрей играйте этот вальс Вебера!

Представьте себе, что со вчерашнего дня я держу в голове его такт и я его слышала всю ночь ".

"Но вы не сможете идти в гостиную, дорогая Мадлен ", — заметил я ей.

"Да, так как с трудом могу держаться на ногах, но оставьте обе двери открытыми, и я вас услышу отсюда ".

Я встал, вспоминая то, что мне рекомендовал г-н д Авриньи.

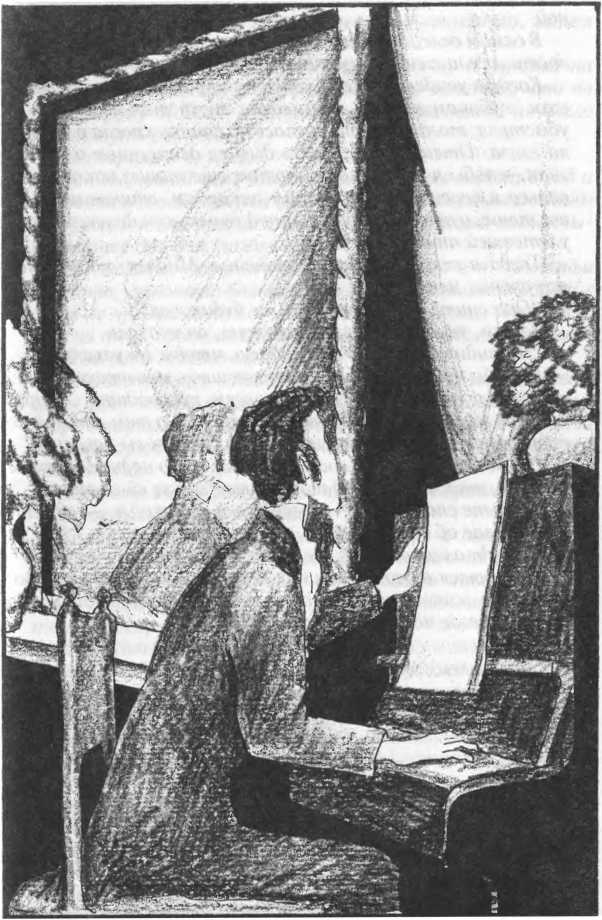

У меня не было сомнений, что он находился там и наблюдал за дочерью. Я подошел к фортепьяно.

Через две открытые двери я мог видеть Мадлен; в рамке из портьер она казалась похожей на одну из картин Грёза. Она сделала мне знак рукой.

Я открыл ноты.

"Начинайте ", — произнес голос за моей спиной.

Я обернулся и увидел г-на д Авриньи, стоявшего за портьерой гостиной.

Я начал.

Как я уже говорил, это был один из тех изумительных, печальных и страстных мотивов, какой мог сочинить только автор "Фрейшюца ".

Я не знал вальс наизусть и, играя, должен был следить за нотами.

Однако, как в тумане, мне показалось, будто я вижу, как Мадлен встает с кресла; внезапно я обернулся: действительно, она стояла.

Я хотел прекратить игру, но г-н д ’Авринъи увидел мое движение.

"Продолжайте ", — сказал он мне.

Я не останавливался, так что Мадлен не могла заметить заминку.

Казалось, что это поэтическое создание оживало от гармонии и набиралось сил по мере того, как темп игры возрастал.

Она немного постояла, и я увидел, что хрупкая больная начала двигаться сама — и это после того, как отец и гувернантка с большим трудом проводили ее от кровати к креслу. Вот она пошла вперед, медленно, но уверенным шагом, бесшумно, как тень, не опираясь о мебель или стену.

Я повернулся в сторону г-на д ’Авриньи и увидел, что он был бледен как смерть. Я опять готов был остановиться.

"Продолжайте, продолжайте, — тихо приказал он мне, — вспомните кремонскую скрипку ".

Я продолжал играть.

Движения ее становились все более решительными и торопливыми вместе с набиравшим силу темпом мелодии. Мадлен тоже набрала силу, приближалась ко мне все быстрее; наконец она облокотилась о мое плечо. В это время ее отец, пройдя вокруг гостиной, появился позади нее.

"Продолжайте, продолжайте, Амори, — сказал он. — Браво, Мадлен, но почему ты говорила сегодня утром, что у тебя нет больше сил?"

Бедный отец смеялся и дрожал одновременно, в то время как от волнения и страха по его лицу струился пот.

"Ах, отец, — сказала Мадлен, — это волшебство. Но вот как музыка на меня действует: я думаю, что если бы я умерла, некоторые мелодии смогли бы поднять меня из могилы ".

Вот почему я так хорошо понимаю монахинь из "Роберта Дьявола" и виллис из "Жизели".

"Да, — сказал г-н д Авриньи, — но не надо злоупотреблять этим могуществом.

Возьми мою руку, дитя, а вы, Амори, продолжайте, — эта музыка восхитительна. Только, — добавил он тихо, — переходите от этого вальса к какой-нибудь мелодии, которая умолкала бы, как дальнее эхо ".

Я подчинился, ибо понял: нужно было, чтобы эта музыка, возбуждавшая Мадлен, поддерживала ее, пока она дойдет до кресла. Когда Мадлен уже сядет, музыка должна будет незаметно затихнуть, иначе, если она внезапно прекратится, это, очевидно, может что-то сломать в больной.

В самом деле, Мадлен дошла до кресла без видимой усталости и села с сияющим лицом.

Когда я увидел, что она хорошо устроилась в своем большом глубоком кресле, я замедлил темп там, где раньше убыстрял; тогда она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Отец следил за каждым ее движением и сделал знак, чтобы я играл тише, потом еще тише; наконец от вальса я перешел к нескольким аккордам, становившимся все тише, и вот последний аккорд умолк, как далекая песня улетевшей птицы.

Тогда я встал и хотел подойти к Мадлен, но ее отец остановил меня.

"Она спит, — сказал он, — не будите ее ".

Затем, увлекая меня в прихожую, он сказал:

"Вы видите, Амори, необходимо, чтобы вы уехали.

Если бы подобное событие произошло в мое отсутствие, если бы я не был там, чтобы всем руководить, Амори, клянусь вам, я не решаюсь даже подумать о том, что могло произойти; я вам повторяю: нужно, чтобы вы уехали ".

"О Боже, Боже! — воскликнул я. — Но ведь Мадлен не думает, что мой отъезд так близок, и как ей сказать… "

"Будьте спокойны, — отвечал г-н д Авриньи, — она попросит вас об этом сама ".

И, подталкивая меня, он вернулся к дочери.

Я поднялся в свою комнату и пишу Вам, Антуанетта; скажите, какое средство он использовал, чтобы приказ о моем отъезде исходил от самой Мадлен?"