Часть пятая

I

ГОРОСКОП

Рассказав Генриху Анжуйскому обо всем, что произошло, и выйдя из молельни, Екатерина застала у себя в комнате Рене.

Впервые после посещения лавки на мосту Сен-Мишель Екатерина встретилась со своим астрологом; накануне она послала Рене записку, и теперь он лично принес ответ.

— Ну, как? Вы его видели? — спросила королева-мать.

— Да.

— В каком он положении?

— Пожалуй, скорее лучше, чем хуже.

— Он может говорить?

— Нет, шпага перерезала ему гортань.

— Но я же вам сказала — пусть в таком случае напишет.

— Я пробовал; он старался изо всех сил, но его рука успела начертить только две неразборчивые буквы, а затем он потерял сознание. У него вскрыта шейная вена, и от потери крови он совершенно обессилел.

— Вы видели эти буквы?

— Вот они.

Рене вынул из кармана бумагу и подал Екатерине; она торопливо развернула.

— Две буквы — "М" и "О", — сказала она. — Неужели это действительно Ла Моль, а вся комедия, разыгранная Маргаритой, — только для отвода глаз?

— Мадам, — сказал Рене, — если я смею высказать свое мнение в таком вопросе, в котором даже ваше величество затрудняется иметь свое, я бы сказал, что граф де Ла Моль слишком влюблен, чтобы серьезно заниматься политикой.

— Вы думаете?

— Да, и в особенности — чтобы преданно служить королю Наваррскому: Ла Моль слишком влюблен в королеву, а настоящая любовь ревнива.

— А вы думаете, что он влюбился в нее по уши?

— Уверен.

— Он прибегал к вашей помощи?

— Да.

— Он просил у вас какого-нибудь любовного напитка?

— Нет, мы занимались восковой фигуркой.

— Пронзенной в сердце?

— Да.

— И эта фигурка сохранилась?

— Да.

— У вас?

— У меня.

— Было бы любопытно, если бы все эти кабалистические заклинания имели то действие, какое им приписывают!

— Ваше величество может лучше меня судить по результату.

— Разве королева Наваррская любит Ла Моля?

— До такой степени, что не щадит себя. Вчера она спасла его от смерти, не боясь потерять и свою честь, и жизнь. Вот видите, ваше величество, а вы все сомневаетесь.

— В чем?

— В науке.

— Потому что ваша наука обманула меня, — сказала Екатерина, пристально глядя на Рене.

Но флорентиец выдержал ее взгляд с поразительным спокойствием.

— В чем же? — спросил он.

— О, вы отлично знаете, о чем я говорю! Впрочем, тут дело, может быть, и не в науке, а в самом ученом.

— Мадам, я не понимаю, о чем вы говорите, — ответил флорентиец.

— А не выдыхаются ли ваши духи, Рене?

— Нет, ваше величество, когда их получают из моих рук; но если они проходят через другие руки, то возможно…

Екатерина усмехнулась и покачала головой:

— Ваш опиат, Рене, подействовал чудесно: губы баронессы де Сов еще никогда не были такими яркими и цветущими!

— Мой опиат здесь ни при чем; баронесса, пользуясь правом всех хорошеньких женщин иметь капризы, больше не заговаривала со мной об опиате, а я после наставления вашего величества счел неудобным посылать его от себя лично. Все коробочки стоят у меня дома — те самые, что были и при вас; кроме одной, которая исчезла, но я не знаю, ни кто ее взял, ни с какой целью.

— Хорошо, Рене, когда-нибудь мы еще вернемся к этому, — ответила Екатерина, — а пока поговорим о другом.

— Слушаю, ваше величество.

— Что нужно знать, чтобы определить продолжительность жизни человека?

— Прежде всего — день его рождения, его теперешний возраст и под каким знаком зодиака он родился.

— Что еще?

— Нужны его волосы и кровь.

— Значит, если я вам принесу его волосы и кровь, скажу, под каким знаком он родился, укажу его возраст и день рождения, вы узнаете, когда он умрет?

— Да, с точностью до нескольких дней.

— Хорошо! Волосы у меня есть, кровь я достану.

— Этот человек родился днем или ночью?

— Вечером, в пять часов двадцать три минуты.

— Будьте у меня завтра в пять часов: время опыта должно точно совпасть со временем рождения.

— Хорошо, — ответила Екатерина, — мы будем в это время.

Рене откланялся и вышел, как будто не обратив внимания на слова "мы будем", которые указывали, что Екатерина, против своего обыкновения, собиралась явиться не одна.

На рассвете следующего дня Екатерина прошла к Карлу.

В полночь она справлялась о состоянии здоровья короля, и ей ответили, что при нем находится мэтр Амбруаз Парэ и собирается пустить кровь, если нервное возбуждение не прекратится.

Карл, еще бледный от потери крови и вздрагивая во сне, спал на плече верной кормилицы, которая уже три часа сидела, прислонясь к его кровати, и боялась шевельнуться, чтобы не потревожить своего питомца.

Время от времени на губах больного выступала пена, и кормилица вытирала ее вышитым платочком из тонкого батиста. У изголовья лежал другой носовой платок, весь в пятнах крови.

Екатерине пришла было в голову мысль завладеть этим платком, но она подумала, что кровь, растворенная слюной, возможно, будет действовать слабее; тогда она спросила у кормилицы, не пускал ли доктор королю кровь, как он предполагал сделать. Кормилица ответила, что кровь уже пускали, что крови вышло очень много и поэтому Карл два раза терял сознание.

Королева-мать, имевшая, как все принцессы того времени, некоторые познания в медицине, попросила показать ей кровь; сделать это было очень просто, так как Амбруаз Парэ велел сохранить кровь для наблюдений.

Кювета с кровью стояла в соседней комнате. Екатерина прошла туда и отлила красной жидкости в маленький флакончик, принесенный для этой цели. Затем вернулась, пряча в карманах испачканные кровью пальцы, которые могли бы уличить ее в поступке, оскорблявшем святость материнских чувств.

В то же мгновение, когда королева-мать появилась на пороге, Карл открыл глаза и был неприятно поражен, увидев ее. Припоминая, как это бывает после сна, все свои мысли, проникнутые чувством злой обиды, он сказал:

— А, это вы, мадам? Можете объявить вашему любимому сыну, вашему Генриху Анжуйскому, что прием будет завтра.

— Милый Карл, прием будет тогда, когда вы пожелаете, — ответила Екатерина. — Успокойтесь и спите.

Карл, как бы послушавшись ее совета, действительно закрыл глаза; а Екатерина, дав этот совет, как обычно дают подобные советы — только для утешения больного или ребенка, вышла из комнаты. Но едва Карл услыхал, что дверь за ней закрылась, он сел на постели и голосом, еще глухим от мучительного приступа болезни, вдруг крикнул:

— Канцлера! Печати! Двор! Все сюда!

Кормилица нежно, но настойчиво вновь положила голову короля к себе на плечо и попыталась укачать его, точно он был еще ребенком.

— Нет, нет, кормилица, я больше не засну. Позови моих придворных, я хочу поработать сегодня утром.

Когда Карл говорил таким тоном, надо было повиноваться. И даже сама кормилица, несмотря на то, что ее царствующий питомец сохранил за ней все былые привилегии, не решалась противиться его приказам. Явились все, кого потребовал король, и прием послов был назначен не на завтра, что оказалось невозможным, а через пять дней.

Между тем в назначенный час, то есть в пять часов вечера, королева-мать и герцог Анжуйский отправились к Рене, который, как известно, был предупрежден об этом посещении и успел все приготовить для таинственного действа.

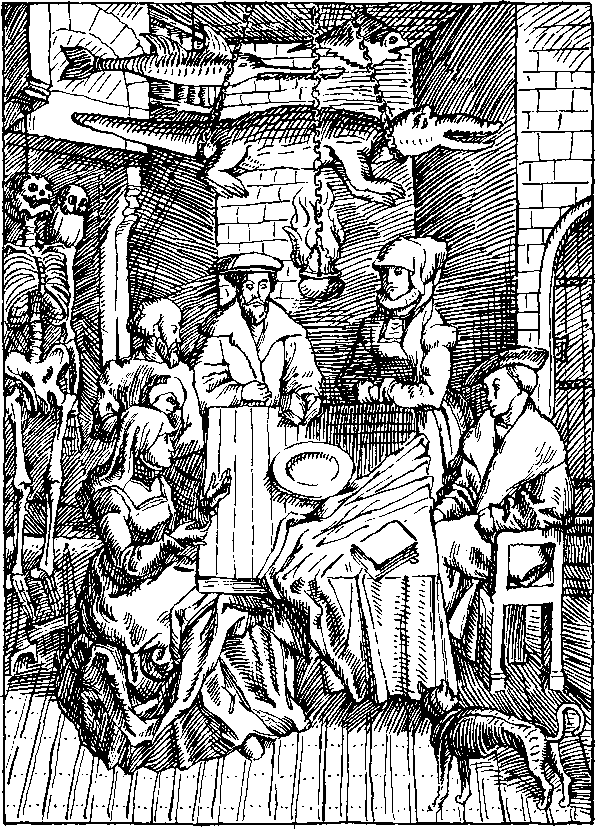

В келье для жертвоприношений стояла жаровня, на ней лежал раскалившийся докрасна стальной клинок, на поверхности которого причудливыми арабесками должны были обрисоваться грядущие события в жизни того, о ком вопрошали оракула. На жертвеннике была раскрыта Книга судеб. Ночь была ясная, и Рене легко мог наблюдать ход и положение светил.

Первым вошел герцог Анжуйский — он был в накладных волосах, в маске и в широком темном плаще, скрывавшем его фигуру. Вслед за ним явилась королева-мать. Не знай она заранее, что это ее сын, она сама его не узнала бы. Екатерина сняла маску; герцог Анжуйский остался в маске.

— Ты ночью делал наблюдения? — спросила Екатерина.

— Да, мадам, — ответил Рене, — и звезды уже дали мне ответ о прошлом. Тот, о ком вы вопрошаете, отличается, как и все лица, родившиеся под созвездием Рака, пылким сердцем и беспримерной гордостью. Он могуществен; он прожил почти четверть века; Небо даровало ему славу и богатство. Так, мадам?

— Может быть, — ответила Екатерина.

— С вами волосы и кровь?

— Вот они.

И Екатерина передала некроманту русый локон и флакончик с кровью.

Рене взял флакончик, встряхнул его, чтобы смешать фибрин с серозной жидкостью, и капнул на раскаленный докрасна клинок большую каплю крови, которая тотчас закипела и стала испаряться, оставляя на лезвии фантастический рисунок.

— О мадам! — воскликнул Рене. — Я вижу, как он корчится от жестоких болей. Слышите, как он стонет, точно зовет на помощь? Видите, как все вокруг него становится кровавым? Видите, как вокруг его смертного одра готовятся великие бои? Вот копья, вот мечи…

— И долго так будет? — спросила Екатерина, несказанно волнуясь и останавливая рукой Генриха Анжуйского, который с жадным любопытством склонился над жаровней.

Рене подошел к жертвеннику и произнес кабалистическое заклинание с таким убеждением, с таким жаром, что на висках у него вздулись жилы, а сам он затрясся от нервной дрожи и задергался в пророческих конвульсиях, вроде тех, какие сотрясали древних пифий, восседавших на треножниках, и не оставляли их до самой смерти.

Наконец он встал и объявил, что все готово, взял одной рукой флакончик, еще на три четверти полный, а другой — локон; затем, приказав Екатерине раскрыть наугад книгу и остановить свой взгляд на первом попавшемся месте, он вылил всю оставшуюся кровь на стальной клинок, а локон бросил в жаровню, произнося кабалистическую формулу, состоявшую из древнееврейских слов, значение которых он сам не понимал.

Тотчас герцог Анжуйский и Екатерина увидели, как вдоль клинка протянулась какая-то белая фигура, закутанная в саван; над ней склонилась другая, как будто женская фигура. В то же время локон ярко вспыхнул красным острым языком.

— Один год! — воскликнул Рене. — Не больше чем через год этот человек умрет, и его будет оплакивать только одна женщина! Впрочем, там, на другом конце клинка, видна еще одна женщина, и на руках у нее, кажется, ребенок.

Екатерина смотрела на сына и, казалось, спрашивала его, кто же эти две женщины. Но едва Рене успел произнести эти слова, как стальной клинок побелел и все рассеялось.

Тогда Екатерина раскрыла книгу наугад и чужим голосом, который она была не в силах изменить, несмотря на все свое самообладание, прочла следующее двустишие:

Погибнет mom пред кем трепещет свет,

Коль позабудет мудрости совет.

Некоторое время царила полная тишина.

— А каковы знамения в этом месяце для лица, тебе известного? — спросила Екатерина спустя несколько секунд.

— Как всегда, самые благоприятные, ваше величество. Если только не удастся преодолеть рок, вызвав единоборство одного божества с другим, то судьба будет благоприятствовать этому человеку. Хотя…

— Хотя — что?

— Одна из звезд, входящая в его созвездие, пока я наблюдал ее, была закрыта темным облачком.

— Ага, темным облачком!.. Значит, есть некоторая надежда.

— Мадам, о ком вы говорите? — спросил герцог Анжуйский.

Екатерина отвела сына подальше от света жаровни и шепотом начала ему что-то говорить.

В это время Рене стал на колени и, капнув себе на руку последнюю каплю крови, рассматривал ее при свете горевшей жаровни.

— Странное противоречие, — говорил он, — но оно доказывает, как ненадежны заключения простой науки, которой занимаются люди обыкновенные! Не для меня, а для всякого другого — врача, ученого, даже для Амбруаза Парэ, эта кровь — чиста, здорова, кислотна, полна животных соков и обещает долгие годы жизни тому телу, из которого она взята; а тем не менее вся ее сила иссякнет быстро — не пройдет и года, как эта жизнь угаснет!

Екатерина и Генрих Анжуйский обернулись и прислушались. Глаза герцога блестели сквозь прорези маски.

— Да, — продолжал Рене, — простым ученым доступно только настоящее, а нам открыто прошлое и будущее.

— Итак, вы продолжаете утверждать, что он умрет не позже, чем через год?

— Так же верно, как то, что и мы трое, еще живущие, когда-нибудь упокоимся в гробу.

— Однако вы говорили, что кровь чиста, здорова, что она пророчит долгую жизнь?

— Да, если бы все шло естественным путем. Но ведь всегда возможен несчастный случай…

— О да! Вы слышите, — сказала Екатерина Генриху Анжуйскому, — возможен несчастный случай…

— Увы! Тем больше оснований мне остаться, — ответил герцог.

— Об этом нечего и думать: это невозможно.

Герцог Анжуйский обернулся к Рене и сказал, изменив голос:

— Благодарю! Возьми этот кошелек.

— Идемте, граф, — сказала Екатерина, нарочно дав этот титул своему сыну, чтобы сбить Рене с толку.

И оба посетителя вышли из лавки парфюмера.

— Матушка, посудите, — говорил Генрих Анжуйский, — возможен несчастный случай! А если он произойдет в мое отсутствие? Ведь я же буду от вас в четырехстах лье!..

— Четыреста лье, сын мой, можно проехать в одну неделю.

— Да, но пустят ли меня сюда? Неужели мне нельзя подождать?!

— Как знать, — ответила Екатерина. — Быть может, несчастный случай, упомянутый Рене, и есть тот самый, который со вчерашнего дня уложил короля в постель? Слушайте, мой милый сын: возвращайтесь один, а я пройду в калитку монастыря августинок — моя свита ждет меня в монастыре. Ступайте, Генрих, ступайте! И, если увидите своего брата, не раздражайте его ни в коем случае.

II

ПРИЗНАНИЯ

Первое, о чем узнал Генрих Анжуйский, было решение устроить торжественный въезд польского посольства через четыре дня. Герцога ждали портные и ювелиры с великолепными одеяниями и роскошными украшениями, заказанными для него королем.

Меж тем как герцог со слезами ярости на глазах примеривал все это великолепие, Генрих Наваррский очень весело разглядывал прекрасное ожерелье из изумрудов, шпагу с золотым эфесом и драгоценный перстень, присланные ему Карлом еще с утра. Герцог Алансонский получил какое-то письмо и заперся у себя в комнате, чтобы прочесть его спокойно, без помех. А в это время Коконнас расспрашивал о своем друге всех встречных в Лувре.

Коконнас, по понятным причинам, был не очень удивлен отсутствием Л а Моля в течение всей ночи, но уже утром он чувствовал некоторое беспокойство и в конце концов решил отправиться на поиски: сначала он обследовал гостиницу "Путеводная звезда", из "Путеводной звезды" прошел в переулок Клош-Персе, из переулка Клош-Персе перешел в переулок Тизон, из переулка Тизон — к мосту Сен-Мишель и, наконец, от моста Сен-Мишель вернулся в Лувр.

Расспросы, с которыми Коконнас обращался к разным лицам, отличались, как это легко себе представить, зная его эксцентрический характер, особенной манерой — такой своеобразной и настойчивой, что вызвали между ним и тремя придворными дворянами объяснения, имевшие конец, обычный в ту эпоху, то есть дуэль. Коконнас провел все три встречи с тем добросовестным усердием, какое он обычно вкладывал в дела такого рода: убил первого и ранил двух других, каждый раз приговаривая:

— Бедняга Ла Моль, он так хорошо знал латынь!

Так что третий, барон де Буасе, упав на землю, сказал ему:

— Ну, ради Бога, Коконнас, придумай что-нибудь другое — скажи хоть, что он знал греческий!

В конце концов слухи о засаде в коридоре дошли до Коконнаса, и он был сам не свой от горя: ему уже казалось, что все эти короли и принцы убили его друга или бросили в какую-нибудь камеру для смертников. Он узнал, что в этом деле принимал участие и герцог Алансонский. Пренебрегая почтительностью к августейшей особе, Коконнас отправился к нему и потребовал от него объяснений, как от простого дворянина.

Сначала герцог Алансонский возымел большое желание выкинуть за дверь наглеца, осмелившегося требовать отчета в его действиях, но Коконнас говорил таким резким тоном, глаза его сверкали таким огнем, да и три дуэли за одни сутки создали пьемонтцу такую славу, что герцог раздумал и, не поддавшись первому побуждению, с очаровательной улыбкой ответил своему придворному:

— Милейший мой Коконнас, совершенно верно, что и король, пришедший в ярость от удара серебряным кувшином, и герцог Анжуйский, облитый апельсиновым компотом, и герцог Гиз, заполучивший в лицо кабаний окорок, сговорились убить графа де Л а Моля; но один благодетель вашего друга отвел удар. Заговор не удался, даю вам слово принца!

— Уф! — произнес Коконнас, выпуская воздух из легких, как из кузнечных мехов. — Уф, дьявольщина! Что хорошо, то хорошо, ваша светлость, и мне бы очень хотелось познакомиться с этим благодетелем, чтобы выразить ему мою признательность.

Герцог Алансонский ничего на это не ответил, а только улыбнулся еще приятнее, чем раньше, предоставляя Коконнасу думать, что благожелатель не кто иной, как сам герцог.

— Ваша светлость, — продолжал Коконнас, — раз уж вы были так добры, что рассказали мне начало этой истории, то завершите ваше благодеяние, рассказав и ее конец. Вы говорите, что его хотели убить, но не убили, — что же с ним сделали? Слушайте, ваше высочество, я человек мужественный, я перенесу дурную весть — говорите! Его, наверно, бросили в какой-нибудь каменный мешок, да? Тем лучше, он будет осмотрительнее, а то он никогда меня не слушался. А кроме того, мы вытащим его оттуда. Камни — помеха не для всех.

Герцог Алансонский покачал головой:

— Самое скверное во всем этом, храбрый мой Коконнас, то, что после ночного предприятия твой друг исчез; и неизвестно, куда он делся.

— Дьявольщина! — воскликнул пьемонтец, снова побледнев. — Если даже он в преисподней, так я и там его найду!

— Послушай, я дам тебе один дружеский совет, — сказал герцог Алансонский, тоже очень желавший, но совсем из других соображений, знать, где находится Л а Моль.

— Давайте, ваше высочество, давайте!

— Сходи к королеве Маргарите, она наверное знает, что сталось с тем, кого ты так оплакиваешь.

— Признаться, ваше высочество, я об этом уже думал, только не решался: королева Маргарита внушает мне такое почтение, что я не в силах выразить, а кроме того, я еще боялся застать ее в слезах. Но раз вы, ваше высочество, заверяете, что Ла Моль не умер и что ее величество королева знает, где он находится, я наберусь храбрости и схожу к ней.

— Иди, мой друг, иди. А когда узнаешь, сообщи мне; я так же беспокоюсь, как и ты. Только, Коконнас, помни об одном.

— О чем?

— Не говори, что пришел к ней от меня: если ты сделаешь эту ошибку, то, возможно, не узнаешь ничего.

— Ваше высочество, с той минуты, как вы советуете держать это в тайне, я буду нем, как рыба или как королева-мать!

— Хороший принц, замечательный принц, великодушный принц, — бормотал Коконнас по дороге к королеве Наваррской.

Маргарита ждала Коконнаса, так как слух об его отчаянии дошел и до нее, а узнав, в каких подвигах выразилось его горе, она почти простила пьемонтцу несколько грубое обращение с ее подругой, герцогиней Неверской, с которой он не разговаривал уже дня три по случаю большой размолвки между ними. Как только доложили о приходе Коконнаса, королева распорядилась его впустить.

Коконнас вошел и не мог побороть смущения, находившего на него всякий раз, как он оказывался перед королевой — не в силу ее высокого положения, а в силу ее умственного превосходства, — но Маргарита приняла его с улыбкой и сразу успокоила.

— Ах, мадам! — сказал Коконнас. — Верните мне моего друга или хотя бы скажите, что с ним сталось, — я не могу без него жить. Представьте себе Евриала без Нисоса, Дамона без Финтия или Ореста без Пилада! Сжальтесь над моим несчастьем во имя одного из этих героев, которым я не уступлю в силе своей любви.

Маргарита улыбнулась и, взяв с него слово сохранить тайну, рассказала о бегстве в окно. Что же касалось места пребывания Ла Моля, то, несмотря на настоятельные просьбы Коконнаса, она так ничего и не сказала. Коконнас был удовлетворен только наполовину; поэтому он прибег к дипломатическим подходам самого тонкого порядка. Из них Маргарита ясно поняла, что герцог Алансонский желал не меньше своего придворного узнать о дальнейшей судьбе Ла Моля.

— Если уж вы хотите непременно знать что-нибудь определенное о вашем друге, — посоветовала Маргарита, — спросите у короля Наваррского, — только он имеет право об этом говорить; я же могу сказать вам лишь одно: друг ваш жив, верьте моему слову.

— Я верю еще более очевидному, ваше величество, — ответил Коконнас, — ваши прекрасные глаза не заплаканы.

Затем, полагая, что больше нечего прибавить к этой фразе, обладавшей двойной ценностью — ясностью мысли и выражением его высокого мнения о достоинствах Ла Моля, — Кокон-нас вышел и стал обдумывать способ примирения с герцогиней Неверской — не ради нее, а с целью узнать то, чего не могла знать Маргарита.

Большая скорбь — состояние ненормальное, поэтому человек стремится стряхнуть с себя этот гнет возможно скорее. Первоначально мысль о разлуке с Маргаритой сокрушала сердце Л а Моля, и он согласился бежать не столько ради сохранения своей жизни, сколько для того, чтобы спасти доброе имя королевы. И вот уже на следующий день к вечеру Ла Моль вернулся в Париж, чтобы полюбоваться своей королевой, когда она выйдет на балкон. В свою очередь, Маргарита, точно какой-то тайный голос сообщил ей о возвращении молодого человека, провела весь вечер у окна; и оба вновь увидели друг друга с тем несказанным чувством счастья, какое обычно сопутствует запретным радостям. Склонный к романтической грусти, Л а Моль находил даже известную прелесть в постигшей их невзгоде. Но любовник, увлеченный настоящим чувством, бывает счастлив лишь в то время, когда любуется или обладает предметом своей любви, но страдает, когда с ним разлучен; поэтому Ла Моль, горя желанием опять соединиться с Маргаритой, спешно занялся подготовкой того события, которое должно было вернуть ему любимую женщину, — подготовкой бегства короля Наваррского.

Маргарита тоже отдавалась счастью быть любимой. Часто она сердилась на себя за то, что сама считала слабостью, презирая своим мужским умом скудость обывательской любви; она была чужда тех мелких радостей, в которых чувствительные души видят самое сладостное, самое желанное, самое утонченное счастье, и в то же время считала счастливым день, если часам к девяти вечера, одевшись в белый пеньюар и выйдя на балкон, вдруг замечала там, во мраке набережной, фигуру всадника, который прикладывал свою руку то к сердцу, то к губам, а она только многозначительно покашливала, пробуждая в милом воспоминание о любимом голосе. Иногда ее маленькая ручка бросала комок бумаги, заключавший в себе какую-нибудь драгоценную вещицу — драгоценную не стоимостью, а тем, что принадлежала той, что ее бросила. Вещица звонко падала на мостовую к ногам Ла Моля, и он, как коршун, бросался на добычу, прижимал ее к сердцу и пускался в обратный путь; а Маргарита не уходила с заветного балкона, пока не затихал во мраке ночи топот лошади, которая скакала сюда во весь опор, а удалялась так, как будто была сделана из того же материала, что и прославленный троянский конь.

Вот почему королева Наваррская не тревожилась за участь Ла Моля, но, опасаясь, как бы его не выследили, упорно не допускала других встреч, кроме таких свиданий "по- испански", которые и продолжались каждый вечер, вплоть до приема польских послов, отложенного на несколько дней по настоянию Амбруаза Парэ.

Накануне приема, около девяти часов вечера, когда все в Лувре были заняты приготовлениями к торжеству, Маргарита открыла окно и вышла на балкон; но едва она показалась, как Ла Моль, не дожидаясь, пока она бросит ему записку, и, видимо, очень торопясь, сам бросил ей письмо, которое и упало, как всегда, к ногам его возлюбленной. Маргарита сразу поняла, что послание заключает в себе что-то необычное, и вернулась к себе в комнату, чтобы прочесть.

На оборотной стороне первой страницы было написано:

"Мадам, мне необходимо поговорить с королем Наваррским. Дело спешное. Жду".

А на обороте второй страницы, которую можно было отделить от первой:

"Мадам, сделайте так, чтобы я мог поцеловать Вас не воздушным, а настоящим поцелуем. Жду".

Маргарита едва успела пробежать глазами вторую часть письма, как услышала голос Генриха Наваррского; тот, как всегда, сдержанно постучал в общую входную дверь и спросил Жийону, можно ли войти.

Королева разорвала письмо на две половинки, одну спрятала за корсаж, другую сунула в карман, подбежала к окну и, затворив его, быстро прошла к двери.

— Входите, сир, — сказала Маргарита.

Как ни тихо, быстро и ловко она захлопнула окно, легкий шум все-таки дошел до слуха Генриха, у которого все чувства, крайне напряженные все время, пока он жил при дворе и был вынужден постоянно держаться настороже, приобрели в конце концов почти ту же остроту, какая развивается у дикарей. Но король Наваррский не принадлежал к числу деспотов, не позволявших своим женам дышать свежим воздухом и любоваться звездами.

— Мадам, — сказал он, — пока придворные примеряют торжественные одеяния, мне вздумалось обменяться с вами мыслями о моих делах, надеясь, что вы продолжаете считать их вашими, не так ли?

— Конечно! — ответила Маргарита. — Ведь наши общие интересы не изменились?

— Нет, мадам, поэтому-то мне и хотелось вас спросить: как вы смотрите на то обстоятельство, что герцог Алансонский за последние дни нарочно избегает меня, а третьего дня даже уехал из Лувра в Сен-Жермен? Объясняется ли это намерением бежать отсюда одному — благо за ним не следят, или же намерением остаться здесь? Ваше мнение, мадам? Признаюсь, оно будет иметь большой вес для утверждения моего собственного мнения.

— Ваше величество, вы имеете полное основание беспокоиться по поводу молчания моего брата. Я думала об этом нынче весь день, и мое мнение таково: изменились обстоятельства, а в связи с этим переменился и он.

— Иными словами, увидав, что король Карл заболел, а Генрих Анжуйский стал польским королем, он почел за благо остаться в Париже и приглядывать за французской короной?

— Совершенно верно.

— Отлично, пусть остается здесь. Это все, что мне нужно. Но это меняет весь наш план, так как теперь для моего бегства мне требуется гарантий втрое больше, чем если бы я бежал вместе с вашим братом, который обеспечивал мне безопасность своим присутствием и своим именем. Но что меня поражает, так это молчание де Муи. Пребывать в бездействии совсем не в его привычках. Нет ли о нем каких-нибудь известий у вас, мадам?

— У меня, сир? — удивленно спросила Маргарита. — Откуда же?

— Э, моя крошка! Да очень просто: чтобы сделать мне удовольствие, вы соблаговолили спасти жизнь Ла Молю… Этот мальчик должен был уехать в Мант… а когда люди уезжают, то могут и вернуться…

— A-а! Вот где ключ к загадке, которую я тщетно пыталась разгадать! — ответила Маргарита. — Я оставила у себя окно открытым, а когда вернулась в комнату, то нашла на ковре какую-то записку.

— Ну, вот видите! — сказал Генрих Наваррский.

— Но сначала я в ней ничего не поняла и не придала ей никакого значения, — продолжала Маргарита, — г- Может быть, я не сообразила, и она от де Муи?

— Возможно, — ответил Генрих, — я даже решаюсь утверждать, что это очень вероятно. Нельзя ли мне взглянуть на эту записку?

— Разумеется, сир, — сказала Маргарита, подавая ему ту половинку, которую сунула в карман.

Король Наваррский взял записку и спросил:

— А разве это почерк не Ла Моля?

— Не знаю, — ответила Маргарита, — мне показалось, что почерк только подделан под его.

— Все равно, прочтем, — сказал Генрих и прочел: "Мадам, мне необходимо поговорить с королем Наваррским. Дело спешное. Жду". — Ага! Вот как! — продолжал Генрих. — Видите, он ждет!

— Конечно, вижу, — сказала Маргарита. — Но чего же вы хотите?

— Эх, святая пятница! Хочу, чтобы он пришел сюда.

— Пришел сюда?! — воскликнула Маргарита, с удивлением поднимая на мужа прекрасные глаза. — Как вы можете говорить такие вещи, сир? Человек, которого король хотел убить, человек приговоренный, обреченный… А вы говорите, чтобы он пришел сюда! Мыслимо ли это? Двери существуют не для тех, кому пришлось бежать…

— …в окно, хотите вы сказать?

— Вы совершенно верно закончили мою мысль.

— Ну что ж! Если путь в окно ему знаком, пускай воспользуется им, раз он не может входить в двери. Ведь это очень просто.

— Вы так думаете? — спросила Маргарита, краснея при мысли, что увидится с Л а Молем.

— Уверен.

— Но как же сюда влезть? — спросила Маргарита.

— Неужели вы не сохранили веревочную лестницу, которую я вам прислал? Ай-ай! Не узнаю вашей обычной дальновидности.

— Конечно, сохранила, сир.

— Тогда все превосходно! — ответил Генрих.

— Жду приказаний вашего величества, — сказала Маргарита.

— Они очень просты, — ответил Генрих. — Привяжите лестницу к балкону и спустите вниз. Если это де Муи, как хочется мне думать… то он надежный друг, и коли найдет нужным лезть, так влезет.

И, не теряя спокойствия, Генрих Наваррский взял свечу, чтобы посветить Маргарите, пока она будет искать лестницу; но искать пришлось недолго — она оказалась спрятанной в знаменитом кабинете.

— Она самая, — сказал Генрих. — Теперь, мадам, я попрошу вас, если только не слишком злоупотребляю вашей любезностью: привяжите эту лестницу к балкону.

— Почему я, а не вы, сир?

— Потому что лучшие заговорщики — это те, кто наиболее осторожен. Появление мужчины может напугать нашего друга. Понятно?

Маргарита улыбнулась и привязала лестницу.

— Так! — сказал Генрих, прячась за выступ у окна. — Покажите себя получше; теперь покажите лестницу! Чудесно! Я уверен, что де Муи будет здесь.

Действительно, минут через десять какой-то человек, вне себя от радости, уже карабкался на балкон, но, увидав, что королева не вышла к нему навстречу, остановился в нерешительности. Тогда вместо Маргариты вышел Генрих.

— Ба! Да это не де Муи, а граф де Ла Моль! — приветливо сказал он. — Добрый вечер, граф, входите, прошу вас.

Ла Моль был ошеломлен. Если бы он еще висел на лестнице, а не стал твердо на балкон, то, наверно, упал бы вниз.

— Вы желали спешно поговорить с королем Наваррским, — сказала Маргарита, — я за ним послала, и он перед вами.

Генрих отошел, чтобы затворить окно.

— Люблю, — шепнула Маргарита, пожимая молодому человеку руку.

— Итак, граф, — сказал Генрих Наваррский, вернувшись и подставляя Ла Молю стул, — что мы скажем?

— Сир, мы скажем, — отвечал Ла Моль, — что я расстался с де Муи у заставы. Ему не терпится знать, заговорил ли Морвель и стало ли известным, что он был в опочивальне вашего величества.

— Пока нет, но Морвель заговорит, и очень скоро; нам надо торопиться.

— Сир, де Муи того же мнения, и если герцог Алансонский готов уехать завтра вечером, то де Муи с пятьюстами всадников будет ждать у ворот Сен-Марсель; еще пятьсот будут ждать вас в Фонтенбло: оттуда вы поедете через Блуа и Ангулем в Бордо.

— Мадам, — обратился Генрих к жене, — что до меня, то я буду готов уехать завтра, успеете ли вы?

Глаза Ла Моля с тоской остановились на Маргарите.'

— Я дала вам слово: куда бы вы ни ехали, я еду с вами, — ответила королева, — но, как вы сами понимаете, необходимо, чтобы и герцог Алансонский ехал вместе с нами. Середины быть не может: или он наш, или он нас предаст; если он будет колебаться — мы остаемся.

— Граф, ему известно что-нибудь об этом замысле? — спросил Генрих Наваррский.

— Несколько дней назад он должен был получить письмо от де Муи.

— Вот как! А мне он ничего не говорил об этом, — сказал Генрих.

— Берегитесь его, сир, берегитесь! — заметила Маргарита.

— Будьте покойны, я держусь настороже. Как дать ответ де Муи?

— Не беспокойтесь, сир, — ответил Ла Моль, — завтра, видимо или невидимо для вас, но где-нибудь поблизости от вашего величества, де Муи будет на приеме послов; надо только, чтобы королева какой-нибудь фразой в своей речи дала ему понять, согласны вы или нет; должен ли он вас ждать или бежать один. Если герцог Алансонский откажется, то де Муи потребуется две недели, чтобы все перестроить заново, но от вашего имени.

— Честное слово, де Муи бесценный человек! — сказал Генрих Наваррский. — Мадам, можете ли вы вставить соответствующую фразу в вашу речь?

— Это очень просто, — ответила Маргарита.

— Тогда я завтра повидаю герцога Алансонского. Пусть де Муи будет на своем месте и постарается понять ответ с одного слова.

— Он будет, сир.

— В таком случае, граф, отправляйтесь и передайте ему мой ответ. Вероятно, вас поблизости ждут лошадь и слуга?

— Ортон ждет меня на набережной.

— Ступайте к нему… О нет! Не в окно! Это годится только на крайний случай. Вас могут увидеть, а так как никто не будет знать, что вы это проделали ради меня, то подведете королеву.

— Сир, а как же иначе?

— Если вам нельзя было одному войти в Лувр, то выйти вы можете со мной, так как я знаю пароль; у вас есть плащ — и у меня тоже; мы в них закутаемся и выйдем. А я буду очень рад лично передать Ортону свои распоряжения. Обождите здесь, я пойду посмотрю, нет ли кого-нибудь в коридоре.

И Генрих Наваррский с самым непринужденным видом пошел разведать путь. Ла Моль остался наедине с королевой.

— О, когда же я опять увижусь с вами? — воскликнул Ла Моль.

— Если мы бежим, то завтра; а если не бежим, то на этих днях вечером, в переулке Клош-Персе.

— Граф, — сказал, вернувшись, Генрих, — можете идти; никого нет.

Ла Моль почтительным поклоном простился с королевой.

— Мадам, дайте же ему поцеловать вашу руку, — заметил Генрих Наваррский, — граф де Ла Моль не просто наш слуга.

Маргарита протянула Ла Молю руку.

— Да, кстати! Спрячьте получше лестницу, — сказал Генрих. — Для заговорщиков это предмет обстановки драгоценный: он оказывается нужным, когда этого ожидаешь меньше всего. Идемте, граф!

III

ПОСЛЫ

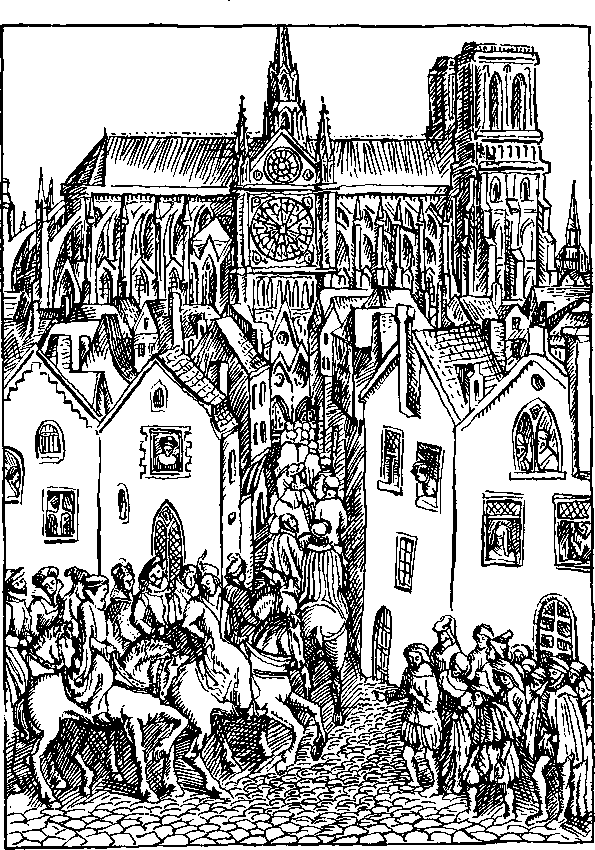

На следующий день с утра все население Парижа двинулось к воротам Сент-Антуан, через которые должны были въехать в Париж польские послы. Цепь из швейцарцев сдерживала толпу, отряды кавалерии расчищали путь для придворных вельмож и дам, ехавших встречать послов.

Вскоре около аббатства Сент-Антуан показался отряд всадников в красно-желтых одеждах, в меховых шапках и плащах и с обнаженными кривыми, как у турок, саблями. На флангах ехали офицеры.

За этим отрядом двигался другой отряд, одетый с восточной роскошью. А вслед за ним ехали послы. Их было четверо, представлявших собой самое сказочное рыцарское королевство XVI века.

Одним из четырех послов был краковский епископ, одетый в полувоенный-полусвященнический наряд, блиставший золотом и драгоценными камнями. Величаво выступавший белый конь с длинной волнистой гривой, казалось, извергал пламя из ноздрей; нельзя было поверить, что это благородное животное в течение месяца делало по пятнадцати лье в день, да еще по дорогам, которые стали почти непроезжими из-за плохой погоды.

Рядом с епископом ехал палатин Ласко, могущественный вельможа, близкий к престолу, сам обладавший королевским богатством и такой же спесью.

Вслед за двумя главными послами и за сопровождавшими их двумя другими ехало множество польских вельмож на лошадях в роскошной сбруе из шелка, золота и драгоценных камней, что вызывало шумное одобрение народа. И в самом деле, польские гости совершенно затмили французских всадников, хотя те тоже были богато разодеты и называли поляков варварами.

Екатерина до последнего момента надеялась, что недомогание Карла сломит его решимость и прием послов будет опять отложен. Но когда назначенный день настал и она увидела бледного, как привидение, Карла, надевавшего великолепную королевскую мантию, она поняла, что хотя бы внешне, но надо будет подчиниться этой железной воле, и стала проникаться мыслью, что пышное изгнание, на которое осужден Генрих Анжуйский, будет для него самым безопасным выходом из создавшегося положения.

Кроме нескольких слов, произнесенных Карлом, когда он открыл глаза и увидал мать, выходившую из кабинета, Карл больше не разговаривал с Екатериной после той сцены, которая и вызвала припадок, едва не погубивший короля. Все в Лувре знали, что мать и сын страшно повздорили между собой, но никто не знал из-за чего, и даже самые смелые трепетали при виде этой холодности и этого жуткого молчания — так птицы приходят в трепет от тишины, предшествующей грозе.

Тем не менее в Лувре все было готово, но все имело такой вид, точно готовилось не празднество, а торжественные похороны. Все повиновались мрачно, безучастно. Стало известно, что трепещет сама Екатерина, — и трепетали все.

Для торжества привели в порядок тронный зал, а так как собрания такого рода бывали, по обычаю, народными, то королевской страже и часовым было приказано впускать вслед за послами и народ, сколько могли вместить приемные залы и дворы.

Париж представлял собою зрелище, какое в подобных обстоятельствах представляет всякий большой город: олицетворение толкотни и любопытства. Однако в этот день внимательный наблюдатель столичной толпы заметил бы среди простодушно глазеющих почтенных горожан значительное число людей, закутанных в широкие плащи; они обменивались взглядами и жестами, когда находились на расстоянии друг от друга, а сходясь, перешептывались короткими, многозначительными фразами. Эти люди, видимо, очень интересовались торжественным шествием послов в Лувр, шли за ними в первых рядах и, казалось, получали приказания от почтенного старика с седой бородой и седеющими бровями, но с живыми черными глазами, которые подчеркивали его неутомимость. В конце концов своими ли силами или с помощью товарищей этому старику удалось одному из первых протиснуться в Лувр, а благодаря любезности начальника швейцарцев — уважаемого гугенота и очень плохого католика, несмотря на обращение в католическую веру, — стать позади послов, как раз против Маргариты и Генриха Наваррского.

Генрих Наваррский, предупрежденный Ла Молем о том, что переодетый де Му и будет на приеме послов, поглядывал во все стороны. Наконец глаза его встретились с глазами старика и остановились в нерешительности, но де Му и одним движением глаз рассеял сомнения короля Наваррского. Де Муи был настолько неузнаваем, что сам Генрих усомнился: неужели этот старик с белой бородой — тот самый бесстрашный вождь гугенотов, который шесть дней назад оказал такое яростное сопротивление целому отряду!

Генрих обратил внимание Маргариты на де Муи, сказав ей на ухо только одно слово. Тогда ее красивые глаза пробежали по всему залу, ища Л а Моля, но напрасно: Л а Моля не было.

Начались речи. Первая речь была обращена к королю. От имени сейма Ласко спрашивал его, согласен ли он на то, чтоб польская корона была предложена принцу из дома французских королей.

Карл ответил коротко и точно, охарактеризовал своего брата, герцога Анжуйского, и расхвалил польским послам его храбрость. Говорил он по-французски, а переводчик сейчас же переводил его ответ вслух фразу за фразой. Пока она переводилась, король прижимал ко рту платок, а когда отнимал его, было видно, что платок окрашен кровью.

Как только Карл закончил свой ответ, Ласко обратился к герцогу Анжуйскому с речью на латинском языке, предлагая ему корону от имени польского народа.

Герцог Анжуйский, тщетно пытаясь справиться с дрожавшим от волнения голосом, ответил на том же языке, что он с признательностью принимает оказанную честь. Все время, пока он говорил, Карл стоял, сжав губы, устремив на герцога взор, неподвижный и грозный, как взор орла.

После речи герцога Анжуйского Ласко взял с красной бархатной подушки корону Ягеллонов и, пока два польских вельможи надевали на герцога Анжуйского королевскую мантию, вручил корону королю Карлу.

Карл подал знак брату. Герцог Анжуйский склонил перед ним колени, и Карл собственноручно надел корону ему на голову, после чего братья поцеловались со взаимной ненавистью, пожалуй, беспримерной в истории братских поцелуев.

И в то же мгновение герольд провозгласил:

— Александр-Эдуард-Генрих Французский, герцог Анжуйский, коронован королем Польским. Да здравствует король Польский!

Все собравшиеся повторили в один голос:

— Да здравствует король Польский!

Затем Ласко обратился к Маргарите. Речь королевы Маргариты была оставлена напоследок. Поскольку право держать речь предоставлялось ей как любезность, чтобы она могла блеснуть своим умом или, как выражались тогда, своим прекрасным гением, все с большим вниманием ждали ее ответной речи на латинском языке. Как мы уже сказали, она готовила ее сама.

Речь Ласко была не столько политической, сколько хвалебной. Каким бы ни был он сарматом, но и он отдал общую дань восхищения прекрасной наваррской королеве. Языком Овидия, но в стиле Ронсара он рассказал, что он и его спутники, выехав из Варшавы в глухую ночь, наверное, сбились бы с пути, если бы их, как некогда волхвов, не вели две звезды; они сияли все ярче и ярче по мере того, как их посольство приближалось к Франции, где наконец послы увидели, что эти две звезды были не звезды, а чудесные глаза наваррской королевы. Затем, переходя с Евангелия на Коран, из Сирии — в Аравию, из Назарета — в Мекку, он в заключение выразил готовность последовать примеру тех сектантов, ярых приверженцев Пророка, которые, удостоившись счастья созерцать Его гробницу, выкалывали себе глаза, ибо полагали, что после такого прекрасного зрелища уже ничем не стоит любоваться в этом мире.

Речь была покрыта рукоплесканиями тех, кто, зная латынь, вполне разделял мнение оратора, а также тех, которые ничего не понимали, но старались делать вид, что понимают.

Маргарита сделала реверанс любезному сармату, затем, обращаясь к послу, но посматривая на де Му и, начала речь такими словами:

— Guod nunc hac in aula insperati adestis exultaremus ego et conjux, nisi ideo immineret calamitas, scilicet non solum fratris sed etiam amici orbitas.

Эти слова имели двойной смысл: один для де Му и, другой для коронации Генриха Анжуйского. Приняв их на свой счет, Генрих Анжуйский поклонился в знак признательности.

Карл не помнил такой фразы в той речи, которую ему давали на просмотр несколько дней назад, но он не придавал значения словам Маргариты, поскольку ее речь была простой учтивостью. Кроме того, латинский язык он знал плохо.

Маргарита продолжала:

— Adeo dolemur a te dividi ut tecum poficisci maluissemus. Sed idem fatum quod nunc sine ulla mora Lutetia cedere juberis, hac in urbe detinet. Proficiscere ergo, frater; proficiscere, amice; proficiscere sine nobis; proficiscentem sequentur spes et desideria nostra.

Само собой разумеется, что де Му и с большим вниманием прислушивался к словам, обращенным к посланникам, но предназначенным только для него. Со своей стороны, Генрих Наваррский отрицательно повертел головой, давая понять молодому гугеноту, что герцог Алансонский отказался; но одного этого жеста, который мог оказаться случайным, было бы недостаточно для де Муи, если бы его не подтвердили слова Маргариты.

В то время как он смотрел на Маргариту и слушал всем существом своим, его черные, блестевшие из-под седых бровей глаза поразили Екатерину: она вздрогнула, как от электрического тока, и больше не спускала глаз с той части зала, где стояли Генрих, Маргарита и этот старик.

"Странная фигура, — говорила она себе, сохраняя выражение лица, какого требовала торжественная обстановка. — Кто этот человек? Почему он так пристально смотрит на Маргариту и Беарнца, а они не сводят глаз с него?"

Между тем королева Наваррская продолжала свою речь, отвечая теперь на любезности польского посла, а Екатерина ломала голову над тем, кто мог быть этот красивый старик. В это время к ней подошел церемониймейстер и подал душистое саше, куда была засунута сложенная вчетверо бумажка. Она раскрыла саше, вынула записку и прочла следующие слова:

"Благодаря сердечному лекарству, которое я дал Морвелю, он немного окреп и смог написать имя человека, который находился в комнате короля Наваррского, — это де Муи".

"Де Муи! — подумала королева-мать. — Я так и чувствовала. Но этот старик… A-а! Cospetto!.. Да это и есть…"

Екатерина с широко раскрытыми, остановившимися глазами замерла на месте.

Затем, нагнувшись к уху командира своей охраны, стоявшего с ней рядом, сказала ему совершенно бесстрастно:

— Господин де Нансе, посмотрите на пана Ласко — на того, кто сейчас говорит. Сзади него… да… там… видите старика с белой бородой и в черном бархатном одеянии?

— Да, ваше величество, — ответил командир.

— Не теряйте его из виду.

— Вот тот, которому король Наваррский подал сейчас какой-то знак? — спросил Нансе.

— Совершенно верно. Станьте с десятью своими людьми у ворот Лувра и, когда старик будет выходить, пригласите его от имени короля к обеду. Если он пойдет за вами, отведите его в какую-нибудь комнату и держите там под арестом. Если же он откажется идти, захватите его живым или мертвым. Идите, идите!

К счастью, Генрих Наваррский мало слушал речь Маргариты, но не спускал глаз с Екатерины, все время следя за выражением ее лица. Увидав, с какою жадностью Екатерина вглядывалась в де Муи, он забеспокоился; когда же он заметил, что королева-мать отдала какое-то приказание начальнику своей охраны, все стало ему понятно.

В это-то время он и подал де Муи знак, замеченный командиром де Нансе и на языке жестов означавший: "Вас узнали, немедленно спасайтесь".

Де Муи сразу понял его знак, совершенно естественно завершавший ту часть речи Маргариты, которая предназначалась для него. Ему не требовалось повторений — он смешался с толпой и скрылся.

Но Генрих Наваррский не успокоился, пока не увидел де Нансе, вновь подошедшего к Екатерине; он догадался по злому выражению ее лица, что де Нансе попал к воротам Лувра слишком поздно.

Торжественный прием закончился.

Маргарита обменялась еще несколькими, но уже неофициальными словами с Ласко.

Карл IX, шатаясь, встал, поклонился всем и вышел, опираясь на плечо Амбруаза Парэ, не отходившего от короля со времени его припадка.

За ним последовали бледная от злобы Екатерина и безмолвный от отчаяния Генрих Наваррский..

Что касается герцога Алансонского, то во время торжества он совершенно стушевался; Карл IX, ни на секунду не сводивший глаз с герцога Анжуйского, даже ни разу не взглянул на младшего брата.

Новый польский король чувствовал себя погибшим. Отделенный от матери обступившей его толпою северных варваров, он походил на сына Земли Антея, терявшего все свои силы, как только Геркулес приподнимал его на воздух. Герцогу Анжуйскому все дело представлялось таким образом, что стоит ему переехать границу Франции, как французский престол уйдет от него навеки. Вот почему он не последовал за королем, а пошел прямо в покои своей матери.

Она была не менее его удручена и озабочена: ее преследовало умное, лукавое лицо, которое она не выпускала из виду во время торжества, — лицо Беарнца, этого баловня судьбы, как бы сметавшей с его пути королей, царственных убийц, врагов и все препятствия.

Увидав любимого сына, вошедшего к ней в короне, но смертельно бледного, в королевской мантии, но совершенно разбитого физически, молча сжимавшего с мольбой красивые, унаследованные от нее руки, Екатерина встала и пошла к нему навстречу.

— О матушка, теперь я осужден умереть в изгнании! — воскликнул король Польский.

— Сын мой, неужели вы так скоро забыли предсказание Рене? — удивилась Екатерина. — Успокойтесь, вы пробудете там недолго.

— Матушка, заклинаю вас, — взмолился герцог Анжуйский, — при первом же намеке, при первом подозрении, что французский престол может освободиться, предупредите меня…

— Не тревожьтесь, сын мой, — ответила Екатерина. — Отныне и до того дня, которого мы оба ждем, в моей конюшне и днем и ночью будет стоять оседланная лошадь, а в моей передней всегда будет дежурить курьер, готовый по первому знаку скакать в Польшу.

IV

ОРЕСТ И ПИЛАД

Генрих Анжуйский уехал. Казалось, мир и благоденствие вновь водворились в Лувре — прибежище этой семьи Атридов.

Карл IX перестал грустить и, окончательно поправившись, все время проводил на охоте с Генрихом Наваррским, а когда нельзя было охотиться, беседовал с ним об охоте; он ставил Генриху в упрек только одно — равнодушие к соколиной охоте — и говорил, что Генрих был бы безупречным королем, если бы умел так же искусно вынашивать кречетов, соколов и ястребов, как он искусно наганивал гончих и натаскивал легавых.

Екатерина вновь стала хорошей матерью: нежной — с Карлом и герцогом Алансонским, ласковой — с Генрихом Наваррским и Маргаритой, милостивой — с герцогиней Неверской и баронессой де Сов; и даже два раза навестила Морвеля у него дома на улице Серизе под тем предлогом, что он был ранен при выполнении ее приказа.

Маргарита продолжала свои свидания на испанский лад — каждый вечер раскрывала заветное окно и переговаривалась с Л а Молем жестами или записками; а Л а Моль в каждом своем послании напоминал своей прекрасной королеве, что она, в награду за его ссылку, обещала ему хоть несколько минут свидания в переулке Клош-Персе.

Только один человек в этом тихом и умиротворенном Лувре чувствовал себя одиноким и выбитым из колеи — это был наш друг, граф Аннибал де Коконнас.

Разумеется, сознание того, что Ла Моль жив, уже кое-что значило; конечно, очень хорошо быть предметом любви герцогини Неверской, самой веселой и самой взбалмошной из всех женщин; но и счастье свиданий наедине с красавицей герцогиней, и все успокоительные разговоры с Маргаритой о судьбе их общего друга не стоили в глазах пьемонтца и одного часа, проведенного вместе с Ла Молем у их друга Ла Юрьера за стаканом сладкого вина, или на какой-нибудь из их беспутных прогулок по таким местам, где порядочный дворянин рисковал своей шкурой, кошельком или одеждой.

К стыду человеческой природы надо признаться, что герцогиню Неверскую очень раздражало такое соперничество с ней Ла Моля. Не то чтобы она не выносила провансальца — наоборот: повинуясь, как все женщины, помимо воли, непреодолимому желанию кокетничать с возлюбленным другой женщины, в особенности если эта женщина — ее подруга, она щедро дарила Ла Моля искрометными взглядами своих изумрудных глаз, и сам Коконнас мог бы позавидовать пожатьям рук и обилию любезностей, выпадавшим на долю его друга в те дни, когда менялось ее расположение духа и звезда пьемонтца, казалось, тускнела на горизонте его красавицы. Но пьемонтец, готовый зарезать хоть пятнадцать человек по одному взгляду своей дамы, был настолько не ревнив по отношению к Ла Молю, что не один раз в случае подобной смены расположения духа у герцогини предлагал ему на ухо такие вещи, от которых бедного провансальца бросало в краску.

Так как отсутствие Ла Моля лишило герцогиню всех прелестей, которые давало ей общество пьемонтца, а именно — возможности проявлять свое неистощимое веселье и удовлетворять свою неутолимую жажду удовольствий, то в один прекрасный день Анриетта явилась к Маргарите и стала умолять ее вернуть в Париж третье необходимое звено, без которого и ум и сердце Коконнаса день ото дня все больше увядали.

Маргарита, любезная вообще, к тому же побуждаемая мольбами самого Ла Моля и влечением собственного сердца, назначила Анриетте на следующий день свидание в доме с двумя выходами, чтобы обсудить все это дело основательно и так, чтобы никто их не прервал.

Коконнас без большого удовольствия прочел записку Анриетты, предлагавшей ему прийти в переулок Тизон в половине десятого вечера. Но все же он поплелся к месту свидания, где и застал Анриетту, рассерженную тем, что она явилась первой.

— Фи, граф! — сказала она. — Как это невоспитанно — заставлять ждать… не говоря уж принцессу… а просто женщину.

— Ого! Ждать! Это по-вашему! — ответил Коконнас. — Наоборот, я бьюсь об заклад, что мы пришли рано.

— Мы? Я — да.

— И я тоже. Уверен, что сейчас не больше десяти.

— А в моей записке сказано: в половине десятого.

— Я и вышел из Лувра в девять часов, потому что нахожусь на службе у герцога Алансонского, кстати говоря; и на этом же основании я через час должен буду вас покинуть.

— И вы от этого в восторге?

— Совсем нет, поскольку герцог Алансонский очень угрюмый и своенравный господин; к тому же я предпочитаю, чтобы меня ругали такими хорошенькими губками, как у вас, чем он своим перекошенным ртом.

— A-а! Вот это уже немного лучше — заметила герцогиня. — Да! Ведь вы сказали, что вышли из Лувра в девять часов вечера?

— Ах, Боже мой, ну да, и хотел идти прямо сюда, как вдруг на углу улицы Гренель вижу человека, похожего на Л а Моля!

— Ну вот, опять Ла Моль!

— Не опять, а всегда, с вашего или без вашего позволения.

— Грубиян!

— Прекрасно! — ответил Коконнас. — Значит, начнем наш обычный обмен любезностями.

— Нет, но довольно ваших рассказов.

— Да ведь я рассказываю не по своей охоте — вы спрашивали меня, почему я опоздал.

— Конечно, разве я должна приходить первой?

— Да, но вам не надо было никого искать.

— Вы несносны, дорогой мой! Ну, уж продолжайте. Итак, на углу улицы Гренель вы заметили человека, похожего на Ла Моля… А что это у вас на колете? Кровь?

— Ах, опять какой-то прохвост меня обрызгал!

— Вы что — дрались?

— Разумеется.

— Из-за вашего Ла Моля?

— А из-за кого ж мне драться? Из-за женщины?

— Спасибо!

— Итак, я бегу следом за человеком, который имел наглость походить на моего друга, нагоняю его у переулка Кокийер, обгоняю и, пользуясь светом, падающим из дверей какой-то лавочки, заглядываю ему в лицо — не он.

— Ну что ж, все очень хорошо!

— Только не для него! "Месье, — сказал я ему, — вы бахвал; вы позволили себе издали походить на моего друга Л а Моля! Он мужчина что надо, а вы — просто бродяга!" Тогда он обнажил шпагу, ну и я тоже. После третьего выпада ему пришлось плохо — он упал и забрызгал меня кровью.

— Но вы, надеюсь, оказали ему помощь?

— Я хотел помочь ему, как вдруг мимо проскакал всадник. О, на этот раз я был уверен, что это Ла Моль. К несчастью, он ехал быстро. Я бросился за ним бежать, а зрители, собравшиеся посмотреть на нашу драку, побежали вслед за мной. Но так как вся эта сволочь преследовала меня по пятам и орала, меня могли принять за вора, — пришлось мне обернуться и обратить эту ораву в бегство; а пока я терял на это время, всадник куда-то скрылся. Я кинулся его разыскивать, начал разузнавать, расспрашивать, объясняя, какой масти его лошадь; но все тщетно, — крышка! — никто его не приметил. Наконец, когда мне это надоело, я пришел сюда.

— "Когда мне надоело"! — повторила герцогиня. — Как это любезно!

— Послушайте, мой милый друг, — сказал Коконнас, небрежно раскидываясь в кресле, — вы опять собираетесь донимать меня из-за бедняги Ла Моля? Совершенно напрасно, потому что дружба — это, знаете, это… Эх, кабы мне ум и ученость моего друга, я бы нашел такое сравнение, что вы бы ощутили мою мысль… Видите ли, дружба — это звезда, а любовь… любовь… ага, нашел сравнение! — а любовь — только свечка. Вы мне возразите, что бывают различные сорта…

— Чего? Любви?

— Нет… свечей; и среди этих сортов бывают и приятные: например, розовые; возьмем розовые… они лучше; но хотя бы и розовая, все равно — она сгорает, а звезда блистает вечно. На это вы мне возразите, что, если сгорит одна свеча, можно вставить другую.

— Граф Коконнас, вы бахвал!

— Ля!

— Граф Коконнас, вы нахал!

— Ля! Ля!

— Граф Коконнас, вы обманщик!

— Мадам, предупреждаю: вы добьетесь только того, что я втройне буду сожалеть об отсутствии Ла Моля.

— Вы меня больше не любите.

— Наоборот, герцогиня, я вас боготворю, только вы этого не понимаете. Но я могу любить вас, обожать, боготворить, а когда я ничем не занят, расхваливать моего друга.

— "Ничем не занят" — так-то называете вы время, когда бываете со мной?

— Ну, как мне быть, если бедняга Ла Моль не выходит у меня из головы?!

— Он вам дороже меня! Это бессовестно! Слушайте, Аннибал: я вас ненавижу! Будьте откровенны, признайтесь, что он вам дороже. Аннибал, предупреждаю вас: если вам что-нибудь дороже меня на свете…

— Анриетта, прекраснейшая из герцогинь! Ради вашего собственного спокойствия не поднимайте щекотливых вопросов. Я вас люблю больше всех женщин, а Ла Моля — больше всех мужчин.

— Хороший ответ! — вдруг произнес чей-то голос.

Камчатная шелковая завеса перед деревянным раздвижным панно в стене, закрывавшим вход в другую комнату, вдруг приподнялась и в раскрытом четырехугольнике панно обрисовалась фигура Ла Моля, как в золоченой раме — тициановский портрет.

— Ла Моль! — крикнул Коконнас, не обратив внимания на Маргариту и не подумав поблагодарить ее за неожиданную радость. — Ла Моль, друг мой! Милый мой Ла Моль!

И он кинулся в объятия своего друга, опрокинув кресло, на котором сидел, и попавшийся на пути стол. Л а Моль с большим чувством ответил на его объятия; но все же, отвечая на его ласки, обратился к герцогине Неверской:

— Простите меня, герцогиня, если мое имя нарушало иногда согласие в вашем очаровательном союзе с моим другом; конечно, я бы повидался с вами раньше, но это зависело не от меня, — прибавил он, с невыразимой нежностью взглянув на Маргариту.

— Как видишь, Анриетта, я сдержала свое слово: вот он, — сказала Маргарита.

— Неужели этим счастьем я обязан только просьбам герцогини? — спросил Ла Моль.

— Только ее просьбам, — ответила Маргарита и, обращаясь к Ла Молю, прибавила: — Но вам, Ла Моль, я разрешаю не верить ни одному слову из того, что я сказала.

После того как Коконнас раз десять прижал друга к своему сердцу, раз двадцать обошел вокруг него, даже поднес канделябр к его лицу, чтобы налюбоваться им всласть, он наконец встал на колено перед Маргаритой и поцеловал полу ее платья.

— Ах, как хорошо! — воскликнула герцогиня Неверская. — Ну, теперь я буду сносной.

— Дьявольщина! Для меня вы будете, как всегда, обожаемой! — сказал Коконнас. — Я стану это говорить от всего сердца, и будь при этом хоть тридцать поляков, сарматов и прочих гиперборейских варваров, я их заставлю признать вас королевой всех красавиц!

— Эй, эй! Коконнас! Легче, легче, — сказал Ла Моль. — А королева Маргарита?

— О, я не откажусь от своих слов, — ответил Коконнас свойственным ему чуть шутовским тоном, — ее светлость Анриетта — королева всех красавиц, ее величество Маргарита — краса всех королев.

Но что бы Коконнас ни говорил, что бы он ни делал, он весь был поглощен счастьем вновь видеть Ла Моля и не сводил с него глаз.

— Идемте, идемте, краса всех королев! — говорила герцогиня Неверская. — Оставим этих безупречных друзей поговорить наедине; им столько надо сказать друг другу, что они будут перебивать наш разговор. Уйти от них нам нелегко, но, уверяю вас — это единственное средство совершенно вылечить графа Аннибала. Согласитесь, милая королева, ради меня: я имею глупость любить эту буйную голову, как ее называет его же друг Ла Моль.

Маргарита шепнула несколько слов на ухо Ла Молю, которому, несмотря на все его стремление вновь увидеться с Коконнасом, теперь хотелось, чтобы нежность друга была не так обременительна… А в это время сам Коконнас старался при помощи всевозможных уверений вернуть на уста Анриетты ясную улыбку и ласковую речь, чего и добился без особого труда. После этого обе дамы проследовали в столовую, где был накрыт ужин.

Два друга остались наедине. Само собой разумеется, что первое, о чем Коконнас расспросил своего друга, это о подробностях рокового вечера, который едва не стоил Ла Молю жизни; и чем больше он узнавал из рассказа друга, тем сильнее его охватывала дрожь, а, как известно, пьемонтца взволновать рассказом было не так-то просто.

— Почему ты бежал куда глаза глядят и причинил мне столько горя, а не укрылся у нашего покровителя? Ведь герцог защищал тебя, он бы тебя и спрятал. Я бы жил вместе с тобой, сделал бы вид, что горюю, и таким способом провел бы всех придворных дураков.

— У нашего покровителя? — тихо спросил Ла Моль. — У герцога Алансонского?

— Ну да. Судя по его разговорам, я думал, что он спас тебе жизнь.

— Жизнь мне спас король Наваррский, — ответил Ла Моль.

— Вот оно что! — сказал Коконнас. — А ты уверен в этом?

— Вполне!

— Что за добрый, что за прекрасный король! А какое же участие принимал в этом деле герцог Алансонский?

— У него-то в руках и был шнурок, чтобы задушить меня.

— Дьявольщина! — воскликнул Коконнас. — Л а Моль, ты уверен в том, что говоришь? Как, этот бледный герцог, щенок, мозгляк, хотел задушить моего друга! Дьявольщина! Завтра скажу ему, что я думаю об этом.

— Ты с ума сошел!

— Да, верно, он, пожалуй, начнет заново… Да все равно, этому не бывать!

—. Ну-ну, Коконнас, успокойся и не забудь, что пробило половину двенадцатого, а ты сегодня на дежурстве.

— Плевать мне на его службу! Пускай его ждет! Моя служба! Чтобы я служил человеку, который держал в руках веревку для тебя!.. Ты шутишь?.. Нет!.. Это судьба! Так предначертано, что я должен был вновь встретиться с тобой и больше уж не расставаться. Я остаюсь здесь.

— Подумай, несчастный! Ведь ты не пьян.

— К счастью; будь я пьян, я бы поджег Лувр.

— Послушай, Аннибал, будь благоразумен. Ступай в Лувр. Служба — вещь священная.

— Идем вместе.

— Немыслимо.

— Разве они еще думают тебя убить?

— Едва ли. Я слишком мало значу, чтобы против меня был настоящий заговор, какое-нибудь твердое решение. Нашла прихоть — и захотелось меня убить, вот и все. Владыки были просто в веселом настроении!

— А чем ты занимаешься?

— Я? Ничем. Брожу, шатаюсь, где придется.

— Ладно! Я тоже буду шататься вместе с тобой. Прекрасное занятие! К тому же, если кто нападет, нас будет двое, и мы покажем, где раки зимуют. Пусть только явится это насекомое, твой герцог! Я его пришпилю к стене, как бабочку!

— Тогда хоть попроси его дать тебе отставку.

— Да, окончательно!

— В таком случае предупреди его, что ты с ним расстаешься.

— Совершенно верно. Согласен. Сейчас напишу ему.

— Знаешь, Коконнас, это будет слишком неучтиво — писать письмо принцу крови.

— Принцу крови! Какой крови? Крови моего друга! Погоди у меня, — крикнул Коконнас, трагически вращая глазами, — погоди! Стану я еще соблюдать с ним этикет!

"Ив самом деле, — подумал Ла Моль, — через несколько дней ему не будет дела ни до принца, ни до кого другого; ведь мы возьмем его с собой, если он захочет ехать с нами".

Коконнас вооружился пером и, не встречая больше сопротивления со стороны своего друга, тут же сочинил образчик красноречия, прилагаемый здесь для прочтения:

"Ваше высочество!

Несомненно, что человек, столь начитанный в произведениях античной древности, как Ваша светлость, знаком с трогательной повестью об Оресте и Пиладе, двух героях, славных своей несчастною судьбой и своей дружбой. Мой друг Ла Моль несчастен не менее Ореста, а нежное чувство дружбы знакомо мне не меньше, чем Пиладу. А друг мой в данную минуту занят такими важными делами, которые требуют моего содействия. Мне невозможно его бросить. Ввиду этого я, с разрешения Вашего высочества, ухожу в отставку, решив связать свою судьбу с судьбою моего друга, куда бы она меня ни повела. Теперь Вашей светлости понятно, сколь велика сила, отрывающая меня от службы Вашему высочеству, в рассуждении чего я не отчаиваюсь получить Ваше прощение и решаюсь с почтительностью именовать себя по-прежнему — Вашего королевского высочества нижайшим и покорнейшим слугой Аннибалом графом де Коконнасом, неразлучным другом графа де Ла Моля".

Закончив это образцовое произведение, Коконнас прочел его вслух Ла Молю, который только пожал плечами.

— Что скажешь? — спросил Коконнас, не заметив или сделав вид, что не заметил этого жеста.

— Скажу, что герцог Алансонский только посмеется над нами.

— Над нами?

— Над обоими.

— По-моему, это все же лучше, чем душить нас по-одному.

— У него одно не помешает другому, — смеясь, ответил Ла Моль.

— Э, пускай! Будь что будет; а письмо отправлю завтра утром! Куда же мы отсюда пойдем спать?

— К мэтру Ла Юрьеру. Знаешь, туда, в ту комнатку, где ты хотел пырнуть меня кинжалом, когда мы еще не были Орестом и Пиладом.

— Ладно, я, кстати, отправлю свое письмо с нашим хозяином.

В эту минуту панно опять раздвинулось.

— Как себя чувствуют Орест и Пилад? — спросили в один голос дамы.

— Дьявольщина! Мы умираем от голода и от любви!

На следующее утро мэтр Ла Юрьер действительно отнес в Лувр всеподданнейшее послание графа Аннибала де Коконнаса.

Назад: VI КОРОЛЕВСКАЯ НОЧЬ

Дальше: V ОРТОН