Книга: Дюма. Том 04. Королева Марго

На главную: Предисловие

Дальше: V В ЧАСТНОСТИ — О ЛУВРЕ, А ВООБЩЕ — О ДОБРОДЕТЕЛИ

Александр Дюма

Королева Марго

Часть первая

I

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК ГЕРЦОГА ГИЗА

18 августа 1572 года был понедельник, но в Лувре справляли большое празднество.

Ярко светились обычно темные окна старинного королевского жилища, а соседние улицы и площади, как правило пустовавшие, едва лишь колокол на церкви Сен-Жермен-Л’Осеруа бил девять часов вечера, кишели теперь народом даже в полночь.

Густая, грозная, шумная толпа напоминала темное зыблющееся море, откуда доносился рокот набегавшего прибоя. Людские волны, прорываясь сквозь улицу Фосе-Сен-Жермен и улицу Астрюс, заливали набережную, доходили до стен Лувра и откатывали к цоколю Бурбонского дворца, стоявшего напротив.

Несмотря на королевский праздник, а может быть, именно по этой причине, что-то грозное чувствовалось в толпе народа, который присутствовал на нем как посторонний зритель, но твердо верил, что этот праздник — лишь пролог к другому, отложенному на неделю торжеству, где сам народ будет желанным гостем и разгуляется вовсю. Королевский двор праздновал свадьбу Маргариты Валуа, дочери покойного короля Генриха II и сестры царствующего короля Карла IX, с Генрихом Бурбоном, королем Наваррским. Утром кардинал Бурбонский, совершив брачный обряд, установленный для наследниц французского царствующего дома, обвенчал жениха и невесту на помосте, воздвигнутом перед вратами собора Нотр-Дам.

Этот брак изумил всех, а людей, способных видеть глубже, заставил сильно задуматься: сближение двух таких ненавистных друг другу партий, какими были в это время протестантская и католическая партии, казалось невозможным. Спрашивалось: как может молодой принц Конде простить брату короля, герцогу Анжуйскому, смерть своего отца, убитого в Жарнаке капитаном Монтескью, или как молодой герцог Гиз простит адмиралу Колиньи смерть своего отца, убитого в Орлеане дворянином-гугенотом Польтро де Мере? Больше того: королева Жанна Наваррская, мужественная супруга безвольного Антуана Наваррского, сосватавшая своего сына за Маргариту Валуа, умерла каких-нибудь два месяца назад, и о причине ее внезапной смерти ходили самые разные слухи. Повсюду говорили шепотом, а кое-где и во всеуслышание о том, что королеве Жанне стала известна какая-то страшная тайна и что Екатерина Медичи, боясь разоблачений, отравила королеву Жанну ядовитыми душистыми перчатками, которые ей изготовил некий флорентиец по имени Рене, большой мастер на дела такого рода. Распространению и утверждению всех этих слухов способствовало то обстоятельство, что после смерти королевы двум медикам, в том числе и знаменитому Амбруазу Парэ, было поручено, по просьбе ее сына, вскрыть и обследовать тело королевы, но не касаться мозга. А так как Жанна была отравлена посредством запаха, то следы содеянного преступления могли быть обнаружены лишь в мозгу умершей. В том же, что это — преступление, никто не сомневался.

Но это далеко не все: сам король Карл неуклонно, почти настойчиво, стремился устроить этот брак, который должен был не только восстановить мир в королевстве, но и привлечь в Париж всех видных протестантских главарей. Так как жених был протестант, а невеста — католичка, то требовалось испросить разрешение на брак у Григория XIII, в то время занимавшего папский престол. Разрешение задерживалось, и это сильно беспокоило Жанну д’Альбре, которая однажды в разговоре с Карлом выразила опасение насчет того, что разрешение, пожалуй, не придет совсем; но король ответил:

— Милая тетушка, не беспокойтесь, вас я уважаю более, чем папу, а сестру люблю больше, чем боюсь его. Я не гугенот, но и не дурак, и если господин папа задурит, то я сам возьму за руку Марго и поведу ее венчаться с вашим сыном по протестантскому обряду.

Из Лувра эти слова разнеслись по городу, очень обрадовали гугенотов, сильно озадачили католиков и вызвали среди последних тайные разговоры о том, изменяет ли им король на самом деле или разыгрывает комедию, которая в один прекрасный день или прекрасную ночь закончится неожиданной развязкой.

Что было особенно непостижимо — это отношение Карла IX к адмиралу Колиньи, который почти в течение пяти или шести лет вел ожесточенную войну против короля; до этого сближения король назначил пятьдесят тысяч экю золотом в награду за голову адмирала, теперь же чуть не клялся его именем, называл своим отцом и во всеуслышание заявлял, что только одному ему поручит ведение предстоящей войны во Фландрии; даже сама Екатерина Медичи, до сих пор направлявшая волю, действия, даже намерения молодого короля, начала тревожиться по-настоящему, и не без причины: дело в том, что Карл IX как-то в беседе с адмиралом о Фландрской войне заявил ему в порыве откровенности:

— Отец, тут есть одно обстоятельство, которое требует большой осторожности: как вам известно, королева-мать сует свой нос во все, но об этом деле пока не знает ничего; поэтому нам надо будет вести его скрытно — так, чтобы королева о нем даже не подозревала, а то с ее сварливостью она нам все испортит.

Колиньи, при своем уме и опытности, все же не мог полностью скрыть оказанное ему королем доверие. В Париж он прибыл с крайней подозрительностью, да и когда он выезжал из Шатильона, одна крестьянка молила его на коленях: «О добрый господин наш, не езди ты в Париж; и тебя, и всех, кто поедет с тобой, ждет там смерть!» Но мало-помалу все подозрения рассеялись — и у него, и у его зятя де Телиньи, к которому король проявлял самые дружеские чувства, звал его братом, как звал отцом адмирала, говорил ему «ты», чем отличал только самых близких своих друзей.

В результате все гугеноты, за исключением самых угрюмых и недоверчивых, совершенно успокоились: смерть наваррской королевы стали приписывать воспалению легких, и в просторных залах Лувра уже толпились мужественные гугеноты, которым брак Генриха, их юного вождя, сулил нежданно счастливый поворот судьбы. Адмирал Колиньи, Ларошфуко, принц Конде-младший, де Телиньи — словом, все главари партии торжествовали, видя, как были приняты, какой огромный вес приобретали в Лувре те самые люди, которых три месяца назад король и Екатерина Медичи собирались вешать на особых виселицах, повыше, чем простых убийц. Одного только маршала де Монморанси напрасно стали бы искать среди его собратьев — его нельзя было ни заманить обещаниями, ни обмануть показными чувствами, и он засел у себя в замке Иль-Адан, оправдывая свое отшельничество скорбью об отце, коннетабле Анне дё Монморанси, которого убил из пистолета Роберт Стюарт в сражении при Сен-Дени. Но так как со времени этого события прошло более трех лет, а чувствительность была не в духе того времени, то каждый мог думать по поводу такого чрезмерно продолжительного траура что угодно.

К тому же все говорило против маршала де Монморанси: и королева, и король, и герцог Анжуйский, и герцог Алансонский — все замечательно радушно принимали своих гостей на этом королевском празднестве.

Сами гугеноты хвалили герцога Анжуйского, вполне заслуженно, за битвы при Жарнаке и Монконтуре, которые он выиграл, будучи от роду неполных восемнадцати лет, — раньше, чем добились своих побед Цезарь и Александр Македонский, да и вообще оказывалось, что он выше этих победителей при Иссе и Фарсале. Герцог Алансонский посматривал на все взглядом ласковым и лживым; королева Екатерина сияла радостью и с приторной любезностью поздравила Генриха Конде с недавнею его женитьбой на Марии Клевской; даже Гизы улыбались страшным врагам их рода, и герцог Майенский обсуждал с Таваном и адмиралом Колиньи предстоящую войну, которую были готовы объявить Филиппу II, королю Испанскому.

Среди гостей бродил, слегка потупив голову и вслушиваясь в разговоры, темноволосый юноша лет девятнадцати, с орлиным носом, коротко подстриженными волосами, густыми бровями, едва пробившимися усиками и бородой. Этот молодой человек, с умным взглядом и лукавой улыбкой, успевший отличиться пока лишь в битве при Арнеле-Дюке, где дрался храбро, не щадя себя, а теперь со всех сторон принимавший поздравления, был любимый ученик адмирала Колиньи и герой сегодняшнего дня; совсем недавно, при жизни своей матери, он звался принцем Беарнским, а после ее смерти наследовал титул короля Наваррского, пока не стал королем Франции Генрихом IV.

Временами темное облачко вдруг омрачало его лоб: очевидно, он вспоминал о смерти матери, умершей каких-нибудь два месяца назад, и больше всех был уверен в том, что смерть ее последовала от отравы. Но это облачко лишь проносилось легкой тенью и быстро растворялось; оно набегало оттого, что люди, которые сейчас толпились вокруг Генриха, заговаривали с ним и поздравляли, — все были убийцами мужественной Жанны д’Альбре.

В то время как король Наваррский старался притвориться радушным и веселым, неподалеку от него стоял задумчивый и встревоженный молодой герцог Гиз и вел беседу с Телиньи. Герцогу повезло в жизни больше, нежели Беарнцу: в двадцать два года он пользовался почти такой же славой, как и его отец, могущественный Франсуа де Гиз. Он и внешне был изящный вельможа, высокого роста, с надменным, гордым взглядом, с такой природной величавостью, что, по мнению многих, все прочие вельможи в его присутствии казались мужланами. Несмотря на его молодость, вся католическая партия видела в нем своего вождя, так же как протестантская партия видела своего вождя в юном короле Наваррском.

Раньше герцог де Гиз носил титул герцога Жуанвильского и первое боевое крещение получил во время осады Орлеана под началом своего отца, который и умер у него на руках, указав на адмирала Колиньи как на своего убийцу.

Тогда же юный герцог, подобно Ганнибалу, торжественно дал клятву: отомстить и адмиралу, и всей его семье за смерть отца, безжалостно и неусыпно преследовать врагов своей веры, обещал Богу быть его карающим ангелом на земле до того дня, пока не будет истреблен последний еретик. Теперь же все с великим изумлением смотрели, как этот принц, обычно верный данному им слову, пожимает руки своим заклятым врагам и, дав умирающему отцу обет наказать адмирала смертью, теперь приятельски ведет беседу с его зятем.

Но мы уже сказали, что это был вечер, полный неожиданностей.

Действительно, если бы особо одаренный наблюдатель, способный видеть будущее, что, к счастью, дано лишь Богу, и способный читать в душах, что, к несчастью, не дано людям, вдруг очутился на этом торжестве, то он, конечно, насладился бы самым любопытным зрелищем, какое только может нам представить вся летопись человеческой комедии.

Но если такого наблюдателя не оказалось в галереях Лувра, то он был на улице, где грозно раздавался его ропот и гневом искрились его глаза: это был народ, с его инстинктом, предельно обостренным ненавистью; он издали глядел на силуэты своих непримиримых врагов и толковал их чувства так же простодушно, как это делает прохожий, глазея на танцующих через запертые окна. Музыка увлекает и ведет танцоров, а прохожий видит одни движения и, не слыша музыки, потешается над тем, как эти марионетки скачут и суетятся без видимой причины.

Музыкой, увлекавшей гугенотов, был голос их удовлетворенной гордости, а взоры парижан, сверкавшие во мраке ночи, были молниями ненависти, озарявшими грядущие события.

Во дворце же все было по-прежнему радостно; всех гостей Лувра охватило особенное оживление, сопровождающее появление новобрачной: сняв подвенечный наряд, длинную вуаль и мантию, она входила в зал вместе с герцогиней Неверской, самой близкой своей подругой, и с братом, Карлом IX, который вел ее за руку и представлял наиболее почетным гостям.

Эта новобрачная — дочь Генриха II, Маргарита Валуа была жемчужиной в короне Франции, и Карл IX, питавший к ней особенную нежность, обычно звал ее «сестричка Марго».

Восторженная встреча была действительно заслужена юной наваррской королевой. Маргарите едва исполнилось двадцать лет, но все поэты писали ей хвалебные оды, сравнивая ее то с Авророй, то с Кифереей. По красоте ей не было соперниц даже здесь, при таком дворе, где Екатерина Медичи старалась подбирать на роль своих сирен самых красивых женщин, каких только могла найти. Черноволосая, с замечательным цветом лица, чувственным выражением глаз, обрамленных длинными ресницами, с изящно очерченными алыми губами и лебединой шеей, с гибким станом и с маленькими ножками в атласных туфельках — такой предстала Маргарита Валуа. Французы гордились тем, что этот удивительный цветок взрастила их родная почва, а иностранцы, побывав во Франции, возвращались к себе на родину, ослепленные красотою Маргариты, если им случалось ее повидать, и пораженные ее образованностью, если им удавалось с ней поговорить. И в самом деле, Маргарита была не только самой красивой, но и самой образованной из женщин той эпохи; вот почему нередко вспоминали фразу одного итальянского ученого, который был ей представлен, беседовал с ней целый час по-итальянски, по-испански, по-гречески и по-латыни и, выйдя от нее, восторженно сказал: «Побывать при дворе, не повидав Маргариты Валуа, — значит, не увидать ни Франции, ни французского двора».

Не было недостатка в похвалах и самому королю Карлу IX — известно, какими искусными ораторами были гугеноты. В эти речи ловко вплетались и намеки на прошедшее, и пожелания на будущее. Но Карл IX с хитрой улыбкой на бледных губах давал на подобные намеки один ответ:

— Отдавая Генриху Наваррскому свою сестру, я отдаю в ее лице и свое сердце всем гугенотам моего королевства.

На некоторых такой ответ действовал успокоительно, у других вызывал улыбку из-за двусмысленного толкования: первого — как отеческого отношения короля ко всему народу, но Карл IX сознательно не собирался придавать своей мысли такую широту; и другого — обидного для новобрачной, для ее мужа, да и для самого Карла, поскольку его слова невольно вызывали в памяти глухие сплетни, которыми дворцовая хроника успела еще раньше испачкать брачные одежды Маргариты Валуа.

Как мы уже сказали, герцог Гиз беседовал с Телиньи, но беседа не занимала все его внимание: время от времени он оборачивался и бросал взгляд на группу дам, в центре которой блистала Маргарита Валуа. И всякий раз, когда взгляд наваррской королевы встречался со взглядом молодого герцога, тень набегала на ее красивый лоб, обрамленный, как ореолом, трепетным сверканием алмазных звезд, и во всей ее манере держать себя, выражавшей нетерпение и беспокойство, проглядывало желание что-то предпринять.

Старшая сестра ее, принцесса Клод, недавно вышедшая замуж за герцога Лотарингского, заметила тревожное настроение Маргариты и стала продвигаться к ней, чтобы узнать его причину, но в это время все гости расступились, давая дорогу королеве-матери, входившей под руку с молодым принцем Конде, и оттеснили принцессу Клод далеко от сестры. Герцог Гиз воспользовался движением толпы, чтобы подойти поближе к герцогине Неверской, своей невестке, а заодно и к Маргарите. В ту же минуту герцогиня Лотарингская, не терявшая сестру из виду, заметила, как тень тревоги на ее челе сразу исчезла, а щеки ярко вспыхнули румянцем. Когда же герцог, продвигаясь сквозь толпу, наконец оказался в двух шагах от Маргариты, она, еще не видя его, но почувствовав его приближение, большим усилием воли придала своему лицу выражение беспечного спокойствия и повернулась к герцогу.

Герцог почтительно приветствовал ее и, низко кланяясь, тихо сказал по-латыни:

— Ipse attuli, — что означало: «Я принес», или: «Я сам принес».

Маргарита сделала реверанс и, поднимаясь, ответила тоже по-латыни:

— Noctu pro more, — что означало: «Этой ночью, как всегда».

Эти слова, подхваченные ее плоеным, очень широким и тугим воротником, как воронкой рупора, не были услышаны никем, кроме того, кому они предназначались. Но несмотря на краткость разговора, все важное для них обоих было сказано, судя по тому, что, обменявшись этими словами, они расстались: Маргарита — с мечтательным выражением лица, а герцог — повеселевший. Но тот, кому бы следовало заинтересоваться происходящей сценой больше всех, то есть король Наваррский, не обратил на нее ни малейшего внимания — глаза его уже ничего не видели, кроме одной женщины, собравшей вокруг себя почти такой же многочисленный кружок, как Маргарита Валуа. Этой женщиной была красавица баронесса де Сов.

Шарлотта де Бон-Санблансе, внучка несчастного Санблансе и жена Симона де Физа, барона де Сова, была придворной дамой Екатерины Медичи и самой надежной ее помощницей в тех случаях, когда Екатерина, не решаясь опоить врага флорентийским ядом, старалась опьянить его любовью: светловолосая, невысокого роста, то искрившаяся жизнью, то томная, но всегда готовая к интриге и любви — двум основным занятиям придворной жизни при трех французских королях, сменившихся на троне за пятьдесят последних лет, — баронесса де Сов была женщина в полном смысле слова, во всем обаянии этого создания природы, начиная с синих глаз, порою томных, порою блиставших утренним огнем, до кончиков пальцев ее игривых точеных ножек, обутых в бархатные туфли. Всего за несколько последних месяцев она успела овладеть всем существом короля Наваррского, едва вступившего на путь политики и любовных приключений; от этого и Маргарита Валуа с ее роскошной, царственной красотой не вызывала в своем супруге даже простого восхищения. Одно обстоятельство поражало всех — поведение королевы-матери, странное даже для такой темной, таинственной души, как Екатерина Медичи: дело в том, что королева-мать, неуклонно проводя план брачного союза между своей дочерью и королем Наваррским, в то же время почти открыто поощряла его любовь к баронессе де Сов; однако, несмотря на эту сильную поддержку и вопреки свободным нравам той эпохи, красавица Шарлотта покамест не сдавалась, и это неслыханное, непостижимое сопротивление, больше, чем ум и красота упрямицы, возбудило в сердце пылкого Беарнца такую страсть, которая, не находя удовлетворения, вся ушла внутрь, изгнав из юной души Генриха застенчивость и гордость и даже главную черту его характера — беспечность, основанную частью на его мировоззрении, частью же на лени.

Баронесса де Сов явилась в бальный зал лишь несколько минут назад; с досады или от огорчения, как бы то ни было, но первоначально она решила не присутствовать при торжестве своей соперницы и под предлогом нездоровья отправила в Лувр мужа, занимавшего пост государственного секретаря вот уже пять лет, одного. Но Екатерина Медичи, заметив, что барон де Сов вошел один, спросила у него, почему отсутствует ее любимица; узнав, что причина — всего лишь легкое недомогание, она отправила баронессе де Сов записку с предложением явиться, и баронесса поспешила исполнить ее требование. Генрих Наваррский, сначала очень огорченный отсутствием баронессы, все же почувствовал себя свободнее, когда заметил одиноко входившего барона; не ожидая ее встретить, Беарнец уже с грустным вздохом собрался подойти к той милой женщине, которую он обязался если не любить, то почитать своей женой, как вдруг увидел в одной из галерей баронессу де Сов, — он замер на месте, не спуская глаз с этой Цирцеи, приковавшей его к себе волшебной цепью, и, после некоторого колебания, вызванного скорее неожиданностью, чем осторожностью, пошел навстречу баронессе.

Придворные видели, что король Наваррский идет к красавице Шарлотте, и, зная как пылко его сердце, любезно удалились, чтобы не мешать их встрече; случилось так, что Генрих подошел к баронессе де Сов в то время, когда Маргарита Валуа и герцог Гиз обменивались уже известными читателю латинскими изречениями; тоща же и Генрих Наваррский, подойдя к баронессе, завел с ней разговор, но на французском языке, вполне понятном, несмотря на примесь гасконского акцента, — разговор, во всяком случае, гораздо менее таинственный, чем первый.

— A-а, милочка моя! — сказал он ей. — Вы здесь, оказывается, а мне сейчас сказали, будто вы больны, и я уже терял надежду вас увидеть!

— Ваше величество, не думаете ли вы убедить меня, что потеря этой надежды вам дорого стоила?

— Святой Боже! Ну конечно! Разве вы не знаете, что днем вы мое солнце, а ночью — моя звезда? Честное слово, я почувствовал себя в потемках, но вот явились вы и сразу озарили все.

— В таком случае, ваше величество, я играю с вами злую шутку.

— Почему же, милочка моя?

— Вполне понятно, коща имеешь власть над самой красивой женщиной Франции, можно желать только одного — чтобы исчез свет и наступил мрак, ибо во мраке нас ждет блаженство.

— Злая женщина, вам очень хорошо известно, что мое блаженство в руках лишь одной женщины, а эта женщина играет и тешится бедным Генрихом.

— О-о! А мне вот кажется, что эта женщина была игрушкой и потехой для короля Наваррского.

В первую минуту такое резкое неприязненное отношение испугало Генриха, но он сейчас же рассудил, что за этим скрывается досада, а досада — маска любви.

— Милая Шарлотта, честно говоря, ваш упрек несправедлив, и я не понимаю, как может такой красивый ротик говорить так зло. Неужели вы думаете, что в этот брак вступаю я? Клянусь святой пятницей — нет! Это не я.

— Уж не я ли? — ответила она с колкостью, если можно назвать колкостью слова женщины, которая вас любит и упрекает за то, что вы не любите ее.

— И этими прекрасными глазами вы видите так плохо? Нет, нет, не Генрих Наваррский женится на Маргарите Валуа.

— Но тогда кто же?

— О, святой Боже! Да реформатская церковь выходит замуж за папу, вот и все.

— Ну нет, ваше величество, меня не ослепить блеском остроумия: ваше величество любит королеву Маргариту, и это не упрек, Боже сохрани! Она так хороша, что не любить ее невозможно.

Генрих на минуту задумался, и, пока он размышлял, добрая улыбка заиграла в уголках его губ:

— Баронесса, мне кажется, вы ищете предлог, чтобы поссориться со мной, но у вас нет на это права: послушайте, сделали вы хоть что-нибудь, чтобы помешать мне жениться на Маргарите? Ничего! Наоборот, вы только тем и занимались, что приводили меня в отчаяние.

— И благо мне, ваше величество!

— Это почему?

— Да потому, что сегодня вы соединяетесь с другой.

— Но это оттого, что вы меня не любите.

— А если б я полюбила вас, мне через час пришлось бы умереть.

— Умереть? Что вы имеете в виду? Почему через час, и по какой причине?

—* От ревности… Через час королева Наваррская отпустит своих придворных дам, а ваше величество — своих придворных кавалеров.

— Послушайте, милая моя, вас в самом деле удручает эта мысль?

— Этого я не говорила. А сказала — если б я любила вас, то эта мысль удручала бы меня ужасно.

— Хорошо! — воскликнул Генрих, обрадованный ее первым признанием в любви. — Ну, а если сегодня вечером король Наваррский не отпустит своих придворных кавалеров?

— Сир, — промолвила баронесса, глядя на короля с изумлением, на этот раз совершенно непритворным, — вы говорите о том, что невозможно, а главное — чему нельзя поверить.

— Как нужно поступить, чтобы вы поверили?

— Доказать делом, а вы не можете мне дать такого доказательства.

— Отлично, мадам, отлично! Клянусь святым Генрихом! Я дам вам это доказательство! — воскликнул Генрих, обжигая молодую женщину страстным взглядом.

— О, ваше величество! — тихо произнесла баронесса, опуская глаза. — Я… я не понимаю… Нет, нет! Нельзя бежать от счастья, которое вас ждет.

— Моя прелесть, в этом зале — четыре Генриха: Генрих Французский, Генрих Конде, Генрих Гиз, но только один Генрих Наваррский.

— И что же?

— А вот что: если Генрих Наваррский всю ночь проведет у вас?..

— Всю ночь?!.

— Да, убедит ли это вас, что у другой он не был?

— Ах, сир, если вы сделаете так!.. — воскликнула на этот раз баронесса.

— Так и сделаю, слово дворянина!

Баронесса подняла на короля глаза, полные страстных обещаний, и улыбнулась ему такой улыбкой, что сердце Генриха забилось от радости и упоения.

— Посмотрим, — продолжал Генрих, — что вы скажете тогда?

— О, тогда, ваше величество, — тогда скажу, что я действительно любима вами.

— Святая пятница! Вы это скажете, потому что так оно и есть.

— Но как же это сделать?

— Ах, Боже мой! Неужели, баронесса, у вас нет какой-нибудь камеристки, горничной, служанки, на которую вы могли бы положиться?

— О да! У меня есть моя Дариола, которая так предана мне, что даст себя изрезать на куски ради меня: настоящее сокровище.

— Скажите этой девице, баронесса, что я ее озолочу, как только, согласно предсказанию астрологов, стану королем Франции.

Шарлотта улыбнулась: в то время все были невысокого мнения о гасконских обещаниях Беарнца.

— Ну, хорошо! Чего же вы хотите от Дариолы?

— Того, что ей не стоит ничего, а для меня — все.

— А именно?

— Ведь ваши комнаты над моими?

— Да.

— Пусть она ждет за вашей дверью. Я тихо стукну в дверь три раза; она откроет, и вы получите то доказательство, какое я вам обещал.

Несколько секунд баронесса молчала; потом повела вокруг глазами, как бы желая убедиться, что их никто не подслушивает, и на мгновение остановила взор на группе дам, окружавших королеву-мать; это продолжалось одно мгновение, но его оказалось достаточно, чтобы Екатерина и эта приближенная к ней дама обменялись взглядом.

— А вдруг у меня появится желание уличить ваше величество во лжи? — сказала баронесса голосом сирены, растопившим воск в ушах Улисса.

— Попробуйте, милочка моя, попробуйте.

— Говоря честно, мне очень трудно победить в себе это желание.

— Так пусть оно победит вас: женщины никогда не имеют такой силы, как после поражения.

— Сир, когда вы будете французским королем, я вам припомню ваше обещание Дариоле.

Генрих Наваррский даже вскрикнул от восторга.

Заметим, что радостное восклицание вырвалось у Генриха в то самое мгновение, когда Маргарита Валуа ответила герцогу Гизу латинской фразой:

— Noctu pro more.

Так Генрих Наваррский и Генрих Гиз одновременно и оба радостные расстались со своими дамами: один — с Шарлоттой де Сов, другой — с Маргаритой Валуа.

Спустя час после двух этих разговоров король Карл и королева-мать ушли в свои покои; почти сейчас же залы Лувра начали пустеть и в галереях стали видны базы мраморных колонн. Четыреста дворян-гугенотов проводили адмирала и принца Конде сквозь толпу народа, недовольно ворчавшую им вслед. После них вышли герцог де Гиз, лотарингские и другие вельможные католики, приветствуемые радостными криками и рукоплесканиями толпы.

Что касается Маргариты Валуа, Генриха Наваррского и баронессы де Сов, то они жили в самом Лувре.

II

СПАЛЬНЯ КОРОЛЕВЫ НАВАРРСКОЙ

Герцог Гиз проводил свою невестку, герцогиню Неверскую, до ее дома на улице Шом, что против улицы Брак, и, оставив герцогиню на попечение ее служанок, пошел в свои покои, чтобы переодеться, взять темный плащ и короткий острый кинжал, который назывался «дворянская честь» и прицеплялся вместо шпаги. Но, взяв со стола кинжал, герцог заметил маленькую записку, всунутую между ножнами и клинком. Он развернул бумажку и прочел:

«Надеюсь, что герцог Гиз не пойдет обратно в Лувр 15 сегодня ночью; если же пойдет, то пусть наденет на всякий случай добрую кольчугу и захватит шпагу».

— Так-так! — произнес герцог, оборачиваясь к своему лакею. — Вот, дядюшка Робен, какое странное предупреждение. А теперь будьте добры сказать мне, кто входил сюда в мое отсутствие.

— Только один человек.

— А именно?

— Господин Дю Гаст.

— Так-так! То-то я вижу — рука знакомая. А ты наверное знаешь, что приходил Дю Гаст? Ты его видел?

— Даже больше — я с ним разговаривал.

— Хорошо, послушаюсь его совета. Мою шпагу и короткую кольчугу!

Лакей, уже привыкший к таким переодеваниям, принес то и другое. Герцог надел кольчугу из таких тонких колечек, что стальная ткань казалась не толще бархата; поверх кольчуги надел камзол, трико с пуфами и колет — серые с серебром, любимое им сочетание цветов, натянул высокие сапоги, доходившие до половины бедер, черный бархатный берет без пера и драгоценных украшений, прицепил к поясу кинжал, закутался в широкий темный плащ и, отдав шпагу своему пажу, составлявшему теперь всю его свиту, пошел по направлению к Лувру.

Когда он переступал порог своего дома, звонарь на Сен-Жермен-Л’Осеруа прозвонил час ночи.

Несмотря на поздний час и небезопасность ночных прогулок в те времена, смелый герцог совершил свой путь без всяких приключений и подошел здрав и невредим к каменной громаде Лувра, где уже погасли один за другим все огни, страшной теперь своим безмолвием и тьмою.

Перед королевским замком тянулся глубокий ров, куда выходили почти все комнаты высокопоставленных особ, живущих в Лувре. Покои Маргариты находились в нижнем этаже. Туда нетрудно было бы проникнуть, но ров, вырытый на такую глубину, что нижний этаж оказывался на высоте почти тридцати футов, делал его недосягаемым для воров или любовников; однако Гиз решительно спустился в ров.

В ту же минуту скрипнуло одно из окон в нижнем этаже. Окно было забрано железной решеткой, но чья-то рука вынула один из прутьев, заранее подпиленный, и в это отверстие спустила шелковый шнурок.

— Жийона, это вы? — тихо спросил герцог.

— Да, ваша светлость, — еще тише ответил женский голос.

— А Маргарита?

— Ждет вас.

— Хорошо.

Он сделал знак своему пажу; паж вынул из-под плаща и развернул узкую веревочную лестницу. Герцог привязал ее к концу опущенного шнурка; Жийона подтянула лестницу наверх и закрепила; герцог, прицепив шпагу, благополучно добрался по лестнице до окна. Когда он скрылся в проделанном отверстии, железный прут решетки стал на место и окно закрылось. Паж раз двадцать сопровождал герцога под эти окна, едва убедившись, что его господину удалось благополучно проникнуть в Лувр, он закутался в свой плащ и улегся спать тут же, под стеной, на травке, устилавшей ров.

Погода была мрачная, из грозящих молниями желтоваточерных туч падали редкие крупные капли теплого дождя.

Герцог следовал за своей провожатой, которая была дочерью маршала Франции Жака де Монтиньона и пользовалась исключительным доверием Маргариты Валуа, не имевшей от нее никаких тайн, — а по мнению некоторых лиц, в числе тайн, хранимых неподкупной верностью этой девицы, были такие страшные, что заставляли ее хранить все остальные.

Никакого света ни в нижних комнатах, ни в коридорах, лишь изредка голубоватый отблеск далекой молнии освещал мрачные покои и тотчас потухал.

Спутница герцога вела его за руку все дальше, и наконец они дошли до винтовой лестницы, проделанной в толще стены и упиравшейся в потайную дверь передней комнаты покоев Маргариты.

В этой комнате царил такой же беспросветный мрак, как и в других покоях нижнего этажа.

Жийона, войдя в переднюю, остановилась.

— Вы принесли то, что угодно королеве? — спросила она шепотом.

— Да, — ответил герцог Гиз, — но я отдам только ей самой.

— Не теряйте времени, входите, — раздался из темноты голос, при звуке которого герцог вздрогнул: это был голос Маргариты.

Бархатная лиловая с золотыми лилиями портьера приподнялась, и в полумраке герцог увидел королеву, которая, не утерпев, вышла ему навстречу.

— Я здесь, мадам, — ответил герцог, быстро проходя под портьерой, которая тотчас упала за его спиной.

Маргарите Валуа пришлось теперь самой быть проводницей герцога в своих покоях, хотя и хорошо ему знакомых. Жийона осталась сторожить у двери и, приложив палец к губам, давала этим знать, что королева может быть спокойна.

Маргарита, как будто понимая ревнивые опасения герцога, довела его до спальни и остановилась.

— Что ж, вы довольны, герцог?

— Доволен? А чем, мадам, позвольте вас спросить?

— А доказательством того, — ответила Маргарита с оттенком раздражения, — что я принадлежу мужчине, который уже к вечеру в день свадьбы, в самую брачную ночь, забыл о моем существовании и даже не явился поблагодарить за честь если не моего выбора, то согласия назвать его моим супругом.

— О мадам, не беспокойтесь, он придет, тем более если вы сами этого хотите!

— Генрих! И это говорите вы, зная лучше других, как это несправедливо! — воскликнула Маргарита Валуа. — Если б у меня было такое желание, разве просила бы я вас прийти сегодня в Лувр?

— Вы просили меня явиться в Лувр для того, чтобы уничтожить все следы наших прошлых отношений, мадам, так как это прошлое живет не только в моем сердце, но и в том ларчике, который я вам принес.

— Разрешите сказать вам одну вещь Генрих, — ответила Маргарита, пристально глядя на герцога. — Вы похожи не на принца крови, а на мальчишку ученика! Это я стану отрицать, что любила вас?! Это я стану гасить огонь, который, может быть, потухнет, но отблеск свой оставит навсегда?! Любовь женщин, занимающих такое положение, как я, может быть или светочем, или злым гением своей эпохи. Нет, мой герцог, нет! Вы можете оставить у себя и эти письма, и самый ларчик — мой подарок. Из всех писем, что в нем лежат, королева Маргарита требует только одно, да и то потому, что оно в равной мере опасно и для вас, и для нее.

— Все в вашем распоряжении; берите любое — какое вам угодно уничтожить.

Маргарита стала быстро рыться в ларчике, трепетной рукой перебрала в нем двенадцать писем, пробегая глазами только их начало, — было очевидно, что ей достаточно взглянуть на обращение, как в ее памяти сейчас же возникало и содержание письма; но, просмотрев все, она вдруг побледнела, перевела глаза на герцога и сказала:

— Генрих! Здесь нет того письма, которое мне нужно. Неужели вы потеряли его? Ведь… передать его…

— Мадам, какое письмо вам нужно?

— То, где я прошу вас немедленно жениться.

— Чтобы оправдать вашу неверность?

Маргарита пожала плечами:

— Нет, чтобы спасти вашу жизнь. То письмо, где я предупреждала вас, что король заметил и нашу любовь, и мои старания расстроить предполагаемый ваш брак с инфантой Португальской, что он вызывал своего побочного брата, графа Ангулемского, и сказал ему, показывая на две шпаги: «Или вот этой ты убьешь герцога Гиза сегодня вечером, или вот этой я завтра же убью тебя». Где это письмо?

— Вот, — ответил герцог, вынимая из-за пазухи письмо.

Маргарита чуть не выхватила его у герцога, порывисто развернула, удостоверилась, что оно то самое, вскрикнула от радости и поднесла его к свече; бумага вспыхнула, и в один миг письма не стало; но королева не удовлетворилась этим и, словно боясь, что даже в пепле могут найти ее неосторожное предупреждение, растоптала и самый пепел.

Герцог Гиз все это время следил за лихорадочными движениями своей любовницы.

— Теперь, Маргарита, вы наконец довольны? — спросил он, когда все кончилось.

— Да, теперь вы женитесь на принцессе Порсиан, и тогда брат Карл простит мне связь с вами; но он никогда бы не простил мне разглашения тайны, подобной той, какую я, из слабости к вам, была не в силах скрыть.

— Да, это правда, — ответил герцог, — в то время вы меня любили.

— Генрих, я вас люблю все так же и даже больше.

— Вы?

— Да, я. Я никогда так не нуждалась в преданном и бескорыстном друге, как теперь, — я, безземельная королева и безмужняя жена.

Молодой герцог грустно кивнул головой.

— Я говорила вам и повторяю, что мой муж меня не только не любит, но презирает, даже ненавидит; впрочем, одно то, что вы находитесь у меня в спальне, лучше всего доказывает его презрение и ненависть ко мне.

— Мадам, еще не очень поздно: король задержался, отпуская своих придворных, и если еще не пришел, то явится сейчас.

— А я вам говорю, — воскликнула Маргарита с возрастающей досадой, — что король Наваррский не придет!

— Мадам, — сказала Жийона, приподняв портьеру, — король Наваррский вышел из своих покоев.

— О, я же знал, что он придет! — воскликнул герцог.

— Генрих, — решительно сказала Маргарита, сжимая руку герцога, — вы сейчас увидите, верна ли я своим словам и можно ли рассчитывать на то, что мною обещано. Войдите в этот кабинет.

— Мадам, лучше мне уйти пока не поздно, а то при первых любовных ласках короля я выскочу из кабинета — и тогда горе королю!

— Вы с ума сошли! Входите же, вам говорят, я отвечаю за все!

Она втолкнула герцога в кабинет, и вовремя: едва он успел закрыть за собой дверь, как Генрих Наваррский, в сопровождении двух пажей, освещавших ему путь восемью свечами желтого воска в двух канделябрах, с улыбкой переступил порог комнаты.

Маргарита сделала глубокий реверанс, чтобы скрыть свое смущение.

— Вы еще не легли? — спросил Беарнец с веселым и открытым выражением лица. — Уж не меня ли вы дожидались?

— Нет, ваше величество, — ответила Маргарита, — ведь вы еще вчера сказали мне, что считаете наш брак только политическим союзом и никогда не позволите себе посягать на меня лично.

— Очень хорошо! Но это нисколько не мешает нам поговорить друг с другом. Жийона, заприте дверь и оставьте нас одних.

Маргарита, сидевшая на стуле, встала и протянула руку по направлению к пажам, как бы приказывая им остаться.

— Может быть, позвать и ваших женщин? — спросил король. — Если пожелаете, я это сделаю, но должен вам признаться: мой разговор с вами касается таких вещей, что я предпочел бы свидание с глазу на глаз.

И король Наваррский направился к двери кабинета.

— Нет! — воскликнула Маргарита стремительно преграждая ему путь, — нет, не надо, я выслушаю вас.

Беарнец теперь знал все, что ему нужно было знать; он быстро и зорко взглянул на кабинет, точно хотел проникнуть взором сквозь портьеру до самых темных его уголков, затем перевел взгляд на бледную от страха красавицу жену.

— В таком случае, — сказал он, — поговорим спокойно.

— Как будет угодно вашему величеству, — ответила она, почти падая в кресло, на которое указал ей муж.

Беарнец сел рядом с ней.

— Мадам, — продолжал он, — пусть там болтают что угодно, но, по-моему, наш брак — добрый брак. Во всяком случае, я — ваш, а вы — моя.

— Но… — испуганно произнесла Маргарита.

— Следовательно, — продолжал Беарнец, как бы не замечая ее смущения, — мы обязаны быть добрыми союзниками, ведь мы сегодня перед Богом дали клятву быть в союзе. Не так ли?

— Разумеется, месье.

— Мадам, я знаю, как вы прозорливы, и знаю, сколько опасных пропастей подстерегает нас при дворе; я молод, и хотя никому не делал зла, врагов у меня много. Так вот, к какому лагерю я должен отнести ту, которая перед алтарем клялась мне в добрых чувствах и носит мое имя?

— О месье, как вы могли подумать…

— Я ничего не думаю, мадам, я лишь надеюсь и хочу только убедиться, что моя надежда имеет основания. Несомненно одно: наш брак — или политический ход, или ловушка.

Маргарита вздрогнула — возможно, потому, что эта мысль приходила в голову и ей.

— Итак, какой же лагерь — ваш? — продолжал Генрих Наваррский. — Король меня ненавидит, герцог Анжуйский — тоже, герцог Алансонский — тоже, Екатерина Медичи настолько ненавидела мою мать, что, конечно, ненавидит и меня.

— Ах, месье, что вы говорите?!

— Только истину, мадам, и если думают, что меня сумели обмануть относительно убийства де Муи и отравления моей матери, то я не хочу, чтобы так думали, и был бы поэтому не прочь, если бы здесь оказался кто-нибудь еще, кто мог бы меня слышать.

— Что вы! Вы прекрасно знаете, что здесь нас только двое: вы и я, — ответила она быстро, но как можно спокойнее и веселее.

— Поэтому-то я и пускаюсь в откровенность, поэтому-то и решаюсь вам сказать, что я не обманываюсь ни ласками царствующего дома, ни ласками семейства лотарингских герцогов.

— Сир! Сир! — воскликнула Маргарита.

— В чем дело, моя крошка? — улыбаясь, спросил Генрих.

— А в том, что такие разговоры очень опасны.

— С глазу на глаз? Нисколько. Так я вам говорил…

Для Маргариты это было пыткой; ей хотелось остановить короля на каждом слове, но Генрих с нарочитой искренностью продолжал речь:

— Да! Так я вам говорил, что угроза нависла надо мной со всех сторон; угрожают и король, и герцог Алансонский, и герцог Анжуйский, и королева-мать, и герцог Гиз, и герцог Майенский, и кардинал Лотарингский, словом — все. Такие вещи чувствуешь инстинктивно, вы это понимаете, мадам. И вот от всех этих угроз, готовых обратиться в прямое нападение, я мог бы защитить себя с вашей помощью, потому что как раз те люди, которые меня не переносят, любят вас.

— Меня? — спросила Маргарита.

— Да, вас, — очень добродушно ответил Генрих. — Вас любит король Карл; вас любит, — подчеркнул он, — герцог Алансонский; вас любит королева Екатерина; наконец, вас любит герцог Гиз.

— Сир… — чуть слышно выговорила Маргарита.

— Ну да! Что ж удивительного, если вас любят все? А те, кого я назвал, — ваши братья или родственники. Любить же своих родных и своих братьев — значит, жить в духе Божьем.

— Хорошо, но к чему вы клоните? — спросила совершенно подавленная Маргарита.

— А я уже сказал к чему: если вы станете моим — не скажу — другом, но союзником, — мне ничто не страшно: в противном случае, если и вы будете моим врагом, то я погибну.

— Вашим врагом? О, никогда! — воскликнула Маргарита.

— Но другом — тоже нет?

— Возможно — да.

— А союзником?

— Наверное!

Маргарита повернулась к королю и протянула ему руку. Генрих взял ее руку, учтиво поцеловал и удержал в своих руках не столько из чувства нежности, сколько преследуя другую цель: более непосредственно чувствовать душевные движения Маргариты.

— Хорошо, я верю вам, мадам, и почитаю вас своим союзником. Итак, нас поженили, хотя мы друг друга и не знали и не могли любить; поженили, не спрашивая тех, кого женили; следовательно, у нас нет взаимных обязательств мужа и жены. Как видите, мадам, я иду навстречу вашему желанию и подтверждаю то, что говорил вам и вчера. Но союз мы заключаем добровольно, нас к нему никто не вынуждает, наш союз — это союз двух честных людей, обязанных поддерживать и не бросать друг друга; так ли вы сами понимаете его?

— Да, ваше величество, — подтвердила Маргарита и попыталась высвободить свою руку.

— Хорошо, — продолжал Беарнец, не спуская глаз с двери кабинета, — а так как лучшим доказательством честного союза является полное доверие, то я сейчас вас посвящу подробно во все тайны плана, который я себе составил, чтобы успешно противостоять всем этим враждебным силам.

— Сир… — пролепетала Маргарита, оглядываясь на кабинет, что вызвало скрытую улыбку у Беарнца, довольного успехом своей хитрости.

— И вот что я собираюсь сделать, — продолжал Генрих, как будто не замечая ее смущения. — Я…

— Ваше величество, — воскликнула она и, быстро встав, схватила короля за локоть, — дайте мне передохнуть: волнение… жара… я задыхаюсь.

Маргарита действительно побледнела и вся дрожала, едва удерживаясь на ногах, чтобы не упасть.

Генрих подошел к дальнему окну и отворил его. Окно выходило на реку.

Маргарита направилась вслед за ним.

— Молчите! Молчите! Ради себя, сир, — чуть слышно произнесла она.

— Эх, мадам, — ответил Беарнец, улыбаясь своей особенной улыбкой. — Ведь вы же мне сказали, что мы одни.

— Да, сир, но разве вам неизвестно, что посредством слуховой трубки, пропущенной через стену или потолок, можно слышать все?

— Хорошо, мадам, хорошо, — с чувством прошептал Беарнец. — Верно то, что вы не любите меня, но верно также то, что вы честная женщина.

— Как надо это понимать?

— Будь вы способны меня предать, вы дали бы мне договорить, потому что я выдавал только себя, а вы меня остановили. Теперь я знаю, что в кабинете кто-то есть, что вы — неверная жена, но верная союзница, а в настоящее время, — прибавил Беарнец улыбаясь, — надо признаться, для меня гораздо важнее верность в политике, нежели в любви…

— Сир… — стыдливо вымолвила Маргарита.

— Ладно, ладно, об этом поговорим после, когда узнаем друг друга лучше. — И уже громко спросил ее: — Ну, как, мадам, теперь вам легче дышится?

— Да, ваше величество, да, — тихо ответила она.

— В таком случае, — продолжал он громко, — я не хочу вас больше утруждать своим присутствием. Я почел своим долгом прийти, чтоб изъявить вам все мое уважение и сделать первый шаг к нашей дружбе; соблаговолите принять их так же, как я их предлагаю, — от всего сердца. Спите спокойно, доброй ночи.

Маргарита посмотрела на мужа с чувством признательности и сама протянула ему руку, говоря:

— Согласна.

— На политический союз, искренний и честный? — спросил Генрих.

— Искренний и честный, — повторила королева.

Беарнец пошел к выходу, бросив на Маргариту взгляд, увлекший ее невольно, как завороженную, вслед за мужем. Когда портьера отделила их от спальни, Генрих Наваррский с чувством прошептал:

— Спасибо, Маргарита, спасибо. Вы истинная дочь Франции. Я ухожу спокойным. Бедный вашей любовью, я не буду беден вашей дружбой. Полагаюсь на вас, как и вы можете полагаться на меня… Прощайте, мадам!

Генрих нежно сжал и поцеловал руку жене; затем бодрым шагом направился по коридору к себе, шепотом рассуждая сам с собой:

— Какой черт сидит там у нее? Кто это — сам король, герцог Анжуйский, герцог Алансонский, герцог Гиз, — брат ли, любовник ли или тот и другой? По правде говоря, мне теперь почти досадно, что я напросился на свидание с баронессой; но раз уж я дал слово и Дариола ждет меня у двери… все равно. Боюсь только, не потеряет ли баронесса в своей прелести оттого, что по дороге к ней я побывал в спальне у моей жены, ибо Марго, как зовет ее мой шурин Карл Девятый, — клянусь святой пятницей! — прелестное создание.

И Генрих Наваррский не очень решительно стал подниматься по лестнице к покоям баронессы де Сов.

Маргарита провожала его глазами, пока он не исчез из виду, и только тогда вернулась к себе в комнату. В дверях кабинета стоял герцог, и эта картина вызвала в Маргарите чувство, похожее на угрызение совести. Суровое выражение лица и сдвинутые брови герцога говорили о горьких размышлениях.

— Маргарита сейчас нейтральна, а через неделю Маргарита будет враг, — произнес он.

— Значит, вы подслушивали? — спросила королева.

— А что же мне было делать в этом кабинете?

— И, по-вашему, я вела себя не так, как подобало королеве Наваррской?

— Нет, но не так, как подобало возлюбленной герцога Гиза,

— Герцог, я могу не любить своего мужа, но никто не имеет права требовать от меня, чтоб я сделалась предательницей. Скажите честно, способны ли вы сами выдать какую-нибудь тайну вашей будущей жены, принцессы Порсиан?

— Хорошо, хорошо, мадам, — сказал герцог, покачивая головой. — Пусть так. Я вижу, у вас нет больше той любви ко мне, во имя которой вы раскрывали мне козни короля против меня и моих сообщников.

— Тогда король представлял силу, а вы — слабость. Теперь слабая сторона — Генрих, а сила на вашей стороне. Как видите, я продолжаю играть все ту же роль.

— Но перешли из одного лагеря в другой.

— Я получила на это право, когда спасла вам жизнь таким способом.

— Хорошо, мадам! Когда любовники расходятся совсем, то возвращают друг другу все свои взаимные дары; поэтому и я при первом случае спасу вам жизнь, чтобы не быть у вас в долгу.

С этими словами герцог раскланялся и вышел, а королева не шевельнула пальцем, чтобы его остановить. В передней герцог встретился с Жийоной, которая и проводила его к окну в нижнем этаже; во рву он нашел верного пажа и возвратился с ним домой.

Маргарита, задумавшись, сидела у открытого окна.

— Хороша брачная ночь! — прошептала королева. — Муж сбежал, любовник бросил!

В это время на той стороне рва, по дороге, ведшей от Деревянной башни к Монетному двору, шел, подбоченясь, какой-то школяр и пел:

Почему, когда на грудь Я хочу к тебе прильнуть Иль когда, вздыхая тяжко,

Я ищу твои уста,

Ты обычно и чиста,

И сурова, как монашка!..

Для чего тебе беречь Белизну точеных плеч,

Этот лик и это лоно!

Для того ли, чтоб отдать Всю земную благодать Ласкам страшного Плутона!..

Дивный блеск твоих ланит Зев могилы поглотит;

Но когда и за могилой Встретиться придется нам,

Знать никто не будет там,

Что была моей ты милой!

Так не мучь и не гони И скорее протяни,

Протяни свои мне губки,

А не то — пройдут года,

Пожалеешь ты тогда,

Что не сделала уступки!

Маргарита с грустной улыбкой прислушивалась к этой песне; когда же голос школяра замер вдали, она затворила окно и кликнула Жийону, чтобы с ее помощью раздеться и лечь спать.

III

КОРОЛЬ-ПОЭТ

Торжества, балы и турниры заняли все следующие дни. Сближение двух партий продолжалось. Двор расточал ласки и любезности, которые могли вскружить голову даже самым ярым гугенотам. На глазах у всех старик Коттон обедал и кутил с бароном де Куртомером, а герцог Гиз и принц Конде вместе катались по реке на лодке в сопровождении оркестра.

Карл IX как будто расстался со своим обычно мрачным настроением и не мог жить без своего зятя Генриха Наваррского. Наконец, королева-мать обрела такую жизнерадостность, так прилежно занялась вышивками, драгоценностями и перьями для шляп, что даже потеряла сон.

Гугеноты, немного развратившись в этой новой Капуе, стали надевать шелковые колеты, вышивать девизы и не хуже католиков гарцевать перед заветными балконами. Во всем была заметна перемена, благоприятная для реформатского исповедания, — казалось, сам королевский двор собрался перейти в протестантизм. Даже адмирал, при всей своей опытности, попался на эту удочку: ему до такой степени затуманили рассудок, что однажды вечером он на целых два часа забыл о зубочистке и не ковырял ею в зубах, хотя обычно предавался этому занятию с двух часов дня, когда кончал обедать, и до восьми вечера, когда садился ужинать.

В тот самый день, когда адмирал проявил такую невероятную забывчивость, король Карл IX пригласил герцога Гиза и Генриха Наваррского поужинать втроем. После ужина Карл увел их к себе в комнату, где стал показывать и объяснять им хитрый механизм волчьего капкана, изобретенный им самим. Вдруг он прервал себя, спросив:

— Не собирался ли адмирал зайти ко мне сегодня вечером? Кто его видел нынче днем и может мне сказать, как он себя чувствует?

— Я, — ответил Генрих, — и если ваше величество беспокоится о его здоровье, то могу вас утешить: я видел его сегодня два раза — в шесть утра и в семь вечера.

Король, казавшийся до этого рассеянным, вдруг с пристальным любопытством остановил взгляд на своем зяте и сказал:

— Ай, ай, Анрио! Вы встали сегодня что-то уж слишком рано для новобрачного.

— Да, сир, — отвечал Беарнец, — мне хотелось узнать у всеведущего адмирала, не приехал ли кое-кто из дворян, которых я жду.

— Еще дворяне! В день свадьбы их было уже восемьсот, и каждый день все едут новые — уж не собираетесь ли вы оккупировать Париж? — смеясь, спросил король.

Герцог Гиз нахмурил брови.

— Сир, — возразил Беарнец, — ходят слухи о походе во Фландрию, поэтому я и собираю к себе из своей области и из соседних всех, кто, по моему мнению, может быть полезен вашему величеству.

Герцог Гиз, вспомнив ночной разговор Беарнца с Маргаритой о каком-то плане, стал слушать более внимательно.

— Ладно, ладно! — ответил король с хитрой улыбкой. — Чем больше их будет, тем лучше; созывайте, созывайте, Генрих. Но кто эти дворяне? Надеюсь, люди храбрые?

— Не знаю, сир, сравнятся ли мои дворяне в храбрости с дворянами вашего величества, герцога Анжуйского или герцога Гиза, но я их знаю и уверен, что они себя покажут.

— А вы ждете еще многих?

— Человек десять — двенадцать.

— Как их зовут?

— Сейчас не припомню, кроме одного, которого рекомендовал мне Телиньи как образованного дворянина, по имени де Ла Моль; не могу уверять…

— Де Л а Моль! Уж не провансалец ли это — Лерак де Ла Моль? — заметил король, хорошо знавший генеалогию французского дворянства.

— Совершенно верно, ваше величество: как видите, я хожу за людьми даже в Прованс.

— А я, — с насмешливой улыбкой ответил герцог Гиз, — хожу еще дальше его величества короля Наваррского и дохожу до самого Пьемонта, чтобы собрать всех тамошних верных католиков.

— Католиков или протестантов — мне безразлично, были бы лишь храбры, — возразил король.

Эти слова, соединившие католиков и протестантов в одно целое, король произнес с видом такого беспристрастия, что сам герцог Гиз был озадачен.

— Ваше величество, уж не о наших ли фламандцах идет речь? — раздался голос адмирала, который, пользуясь недавно дарованным ему королевским разрешением являться без доклада, входил в эту минуту в комнату короля и слышал его последние слова.

— A-а! Вот и отец мой адмирал! — воскликнул Карл IX, раскрывая объятия. — Стоит заговорить о войне, дворянах, храбрецах — и он тут как тут, его тянет как магнитом. Мой наваррский зять и мой кузен Гиз ждут подкреплений для нашей армии. Вот о чем шел разговор.

— И подкрепления идут, — сказал адмирал.

— У вас есть свежие вести, адмирал? — спросил Беарнец.

— Да, сын мой, в частности о Ла Моле; вчера он был в Орлеане, а завтра или послезавтра будет в Париже.

— Чудеса! Господин адмирал просто колдун, — заметил Гиз. — Ему известно, что делается за тридцать или сорок лье от него! Я очень хотел бы знать так же достоверно, что происходит или что произошло под Орлеаном.

Колиньи совершенно спокойно отнесся к этому выпаду герцога Гиза, явно намекавшего на смерть своего отца, Франсуа де Гиза, убитого под Орлеаном гугенотом Польтро де Мере и, как подозревали, по наущению адмирала.

— Ваша светлость, — ответил адмирал холодно, с достоинством, — я бываю колдуном всегда, когда хочу знать точно все, что имеет значение для дел короля или моих лично. Час назад прибыл из Орлеана мой курьер, он ехал на перекладных почтовых лошадях и благодаря этому проехал за один день тридцать два лье; а месье де Ла Моль едет верхом на собственной лошади, делая по десяти лье в день, следовательно, он прибудет только двадцать четвертого. Вот и все колдовство.

— Браво, отец, — воскликнул Карл IX, — хорошо сказано! Пусть знают эти юноши, что не только годы, но и мудрость убелила вашу бороду и голову. Давайте отпустим их болтать о турнирах и любовных похождениях, а сами побеседуем наедине о наших военных предприятиях. При хорошем советнике и король становится хорошим, отец. Ступайте, господа, мне надо поговорить с адмиралом.

Молодые люди вышли — первым король Наваррский, за ним герцог Гиз, но, выйдя за дверь, они холодно раскланялись и пошли каждый в свою сторону.

Колиньи с некоторой тревогой посмотрел им вслед: всякий раз, когда сходились эти два ненавистных друг другу человека, он опасался какой-нибудь вспышки между ними. Карл IX угадал мысль адмирала, подошел к нему и, взяв его под руку, сказал:

— Будьте покойны, отец: для того чтобы держать их в страхе и повиновении, существую я. Я стал настоящим королем с того дня, как моя мать перестала быть королевой, а она перестала быть королевой с того дня, как Колиньи стал мне отцом.

— Что вы, ваше величество! — воскликнул адмирал. — Ведь королева Екатерина…

— Старая склочница! С ней никакой мир невозможен. Эти оголтелые итальянские католики понимают только одно — всех резать. Я же, наоборот, хочу умиротворения и даже больше — хочу поддержать приверженцев нового исповедания. Все остальные чересчур распущенны, отец, они меня позорят своей распущенностью и своим бесстыдством. Хочешь, я буду говорить с тобой честно? — продолжал Карл, все больше отдаваясь порыву откровенности. — Я не доверяю ни одному человеку из окружающих меня, за исключением моих новых друзей. Честолюбие Тавана мне очень подозрительно; Вьейвиль любит только хорошее вино и продаст своего короля за бочку мальвазии; Монморанси ничего не хочет знать, кроме охоты, и проводит все время в обществе собак и соколов; граф Рец — испанец, Гизы — лотарингцы. Да простит мне Бог, но мне сдается, что во всей Франции только три честных француза — я, мой наваррский зять да ты. Но я прикован к трону и не могу командовать армией; самое большее, что мне позволено, — это поохотиться в Сен-Жермене и в Рамбуйе. Мой наваррский зять слишком юн и малоопытен; кроме того, его отца, короля Антуана, всегда губили женщины, и мне сдается, что Генрих унаследовал эту слабость. Нет никого, кроме тебя, отец, — ты смел, как Цезарь, и мудр, как Платон. Я не знаю, как мне поступить: оставить ли тебя здесь советником при мне или послать туда главнокомандующим. Если ты будешь моим советником — кому командовать? Если командовать будешь ты — кто будет мне советником?

— Сначала надо победить, ваше величество, а после будет совет.

— Ты так думаешь, отец? Ну что же, хорошо, будь по-твоему. В понедельник ты отправишься во Фландрию, а я поеду в Амбуаз.

— Ваше величество уезжает из Парижа?

— Да… Я устал от этого шума, от всех этих торжеств. Я не деятель, я мечтатель. Я родился поэтом, а не королем. Ты организуешь нечто вроде Совета, который и будет править, пока ты будешь на войне; а поскольку моя мать не войдет в него, все пойдет хорошо. А я уже оповестил Ронсара, чтоб он приехал в Амбуаз, и там вдвоем, вдали от шума, от дрянных людей, в тени лесов, на берегу реки, под тихий говор ручейков, мы будем беседовать о божественных вещах, — это единственное утешение в суете мирской. Вот послушай мои стихи — предложение Ронсару быть моим гостем в Амбуазе; я сочинил их сегодня утром.

Колиньи усмехнулся. Карл провел рукою по гладкому желтоватому, как слоновая кость, лбу и начал декламировать, немного нараспев, свои стихи:

Ронсару когда с тобой в разлуке мы живем,

Ты забываешь вдруг о короле своем.

Ноли вдалеке ценю твой дивный гений,

И продолжаю брать уроки песнопений,

И снова шлю тебе ряд опытов своих,

Чтоб вызвать на ответ твой прихотливый стих.

Подумай, не пора ль закончить летний отдых?

Уместно ли весь век копаться в огородах?

Нет, должен ты спешить на королевский зов Во имя радостных ликующих стихов!..

Когда не навестишь меня ты в Амбуазе,

Я не прощу тебе такое безобразье!..

— Браво, сир, браво! — сказал Колиньи. — Я, правда, больше смыслю в военном деле, чем в поэзии, но, как мне кажется, эти стихи не уступят лучшим стихам Ронсара, Дора и самого канцлера Франции — Мишеля де Л’Опиталя.

— Ах, отец, — воскликнул Карл, — если бы ты оказался прав! Поверь, что звание поэта меня прельщает более всего; и, как я говорил недавно своему учителю поэзии:

Искусство дивное поэмы составлять,

Пожалуй, потрудней искусства управлять. Поэтам и царям Господь венки вручает, Но царь их носит сам, поэт — других венчает. Твой дух и без меня величьем осиян,

А мне величие дает мой гордый сан.

Мы ищем, я и ты, к богам путей открытых.

Но я подобье их, Ронсар, ты — фаворит их!.. Ведь лира власть тебе над душами дала, А мне — увы и ах! — подвластны лишь тела! Власть эта такова, что в древности едва ли Тираны лютые подобной обладали…

— Сир, мне хорошо известно, что ваше величество ведет беседы с музами, — сказал Колиньи, — но я не знал, что они стали для вас главными советниками.

— Главный ты, отец, главный ты! Я и хочу тебя поставить во главе всего государственного управления, чтобы мне не мешали свободно общаться с музами. Слушай, я тороплюсь ответить нашему великому поэту на его новый мадригал, который он приписал мне… Да я и не могу собрать тебе сейчас все документы, которые необходимы, чтобы ты мог уяснить себе основное расхождение между Филиппом Вторым и мной. Кроме того, мои министры дали мне что-то вроде плана будущей войны. Все это я разыщу и отдам тебе завтра утром.

— В котором часу?

— В десять; если окажется, что я буду занят писанием стихов и запрусь у себя в кабинете… то все равно, входи прямо сюда, и ты найдешь здесь, на столе, все документы — в этом красном портфеле; забирай их вместе с портфелем — цвет его настолько бросается в глаза, что ты не ошибешься. А сейчас я иду писать Ронсару.

— Прощайте, ваше величество.

— Прощай, отец.

— Разрешите вашу руку, сир?

— Какая там рука! Мои объятия, моя грудь — вот твое место! Приди ко мне, старый воин!

Карл привлек к себе склоненную голову адмирала и прикоснулся губами к ее седым волосам.

Адмирал вышел, утирая набежавшую слезу.

Карл следил за Колиньи глазами, пока мог его видеть, затем прислушался к его шагам, пока их было слышно; когда же и шаги его затихли, Карл, по свойственной ему привычке, склонив голову набок, медленно проследовал в оружейную палату.

Оружейная палата была любимым местопребыванием Карла; здесь он брал уроки фехтования у Помпея и уроки стихосложения у Ронсара. Здесь находилось собрание лучших образцов наступательного и оборонительного оружия. Все стены были увешаны боевыми топорами, копьями, щитами, алебардами, мушкетами и пистолетами; и как раз в тот день один знаменитый оружейный мастер принес королю превосходную аркебузу, на стволе которой была сделана серебряной насечкой надпись, состоявшая из четырех строк, сочиненным самим Карлом:

В боях за честь, за Божье слово Я непреклонна и сурова,

В того, кто недруг королю,

Я пулю меткую пошлю!

Заперев входную дверь, король прошел в другой конец палаты и отвернул стенной ковер, скрывавший проход в другую комнату, где молилась женщина, преклонив колени на низкой скамеечке.

Ковер скрадывал звук шагов, и Карл, медленно ступая, вошел, как призрак, настолько тихо, что коленопреклоненная женщина ничего не услыхала, не оглянулась и продолжала молиться. Карл остановился на пороге, задумчиво глядя на нее.

Женщине с виду было лет тридцать пять, ее здоровую красоту оттенял наряд крестьянок из окрестностей Ко. Белый колпак, бывший в моде при французском дворе времен королевы Изабеллы Баварской, и красный корсаж были расшиты золотом, — такие корсажи носят и теперь крестьянки близ Соры и Неттуно. Комната, где она жила чуть не двадцать лет, была смежной со спальней короля и представляла собой своеобразную смесь изысканности и деревенской простоты. Здесь дворец как будто растворялся в простой избе, а изба — во дворце, образуя что-то среднее между деревенской простотой и роскошью вельможной дамы. Так, скамейка, на которой коленопреклоненно молилась женщина, была из дуба, вся украшена чудесной резьбой и обита бархатом с золотою бахромой, а Библия — главная молитвенная книга этой протестантки, — раскрытая перед ее глазами, была полурастрепанная, старая, какие можно увидеть только в самых бедных семьях.

Вся остальная обстановка — в том же духе.

— Эй, Мадлон! — окликнул ее король.

Коленопреклоненная женщина с улыбкой обернулась на знакомый голос и, поднимаясь со скамеечки, ответила:

— A-а, это ты, сынок?

— Да, кормилица. Зайди ко мне.

Карл опустил ковер, прошел в оружейную и сел на ручку кресла. Вошла кормилица и спросила:

— Чего тебе, Шарло?

— Поди сюда и говори шепотом.

Кормилица подошла к нему с ласковой простотой, возникшей, вероятно, из чувства той материнской нежности, которую питает к ребенку женщина, вскормившая его своей грудью. Однако памфлеты того времени находили источник этой нежности в других, далеко не таких чистых отношениях.

— Ну, вот я, говори, — сказала кормилица.

— Здесь тот человек, которого я вызвал?

— Ждет уже с полчаса.

Карл встал, подошел к окну и посмотрел, не подглядывает ли кто-нибудь, затем приблизился к двери и удостоверился, что никто не подслушивает, смахнул пыль с висевшего на стене оружия, приласкал крупную борзую собаку, которая ходила за ним по пятам, останавливаясь, когда он останавливался, и следуя за своим хозяином, когда он сходил с места; наконец король вернулся к кормилице и сказал:

— Ладно, кормилица, впусти его.

Кормилица вышла тем же ходом, по которому входил к ней король, а Карл присел на край стола, на котором было разложено разнообразное оружие. В ту же минуту ковер вновь отошел от стены, пропуская того, кого ждал Карл.

Это был человек лет сорока, с серыми глазами, выражавшими коварство, с крючковатым, как у совы, носом и выдававшимися скулами; лицо его пыталось выразить почтение, но вместо этого белые от страха губы искривились в лицемерной улыбке.

Карл нащупал за спиной на столе рукоятку пистолета новой системы, у которого вспышка пороха производилась не фитилем, а трением пирита о колесико в замке; в то же время король смотрел своими тусклыми глазами на нового актера этой сцены, верно и очень мелодично насвистывая свою любимую охотничью песенку.

Так прошло несколько секунд, и незнакомец менялся в лице все больше.

— Вы тот самый, кого зовут Франсуа де Лувье-Морвель? — спросил король.

— Да, ваше величество.

— Офицер отряда петардщиков?

— Да, сир.

— Мне хотелось посмотреть на вас.

Морвель поклонился.

— Вам известно, — сказал Карл, подчеркивая каждое слово, — что своих подданных я люблю всех одинаково.

— Я знаю, — пролепетал Морвель, — что ваше величество — отец народа.

— И что гугеноты и католики мне в равной степени дети.

Морвель молчал, и хотя стоял в полутемной части кабинета, проницательный глаз короля заметил, что он дрожал всем телом.

— Вам это не по нраву? — спросил король. — Ведь вы жестоко воевали с гугенотами?

Морвель упал на колени.

— Ваше величество, — пролепетал он, — поверьте, что…

— Верю, — продолжал король, пронизывая Морвеля своим взглядом, ставшим из тусклого сверкающим, — я верю, что в сражении при Монконтуре вам очень хотелось подстрелить адмирала, который сейчас вышел из этой комнаты; я верю, что тогда вы промахнулись и после этого перешли в армию к нашему брату, герцогу Анжуйскому; наконец, верю и тому, что из нее вы еще раз перебежали в армию принцев Конде, где и поступили на службу в отряд к господину де Сен-Фалю…

— О!..

— …храброму пикардийскому дворянину…

— Ваше величество! Не мучайте меня! — воскликнул Морвель.

— Он был прекрасный командир, — продолжал Карл; и по мере того как он говорил, выражение почти хищной жестокости все больше проявлялось на его лице, — и этот человек принял вас, как сына, приютил, одел, кормил.

Морвель тяжело вздохнул.

— Вы звали его своим отцом, — безжалостно продолжал Карл, — и, помнится, его сын, юный де Муи, питал к вам нежные дружеские чувства.

Морвель, стоя на коленях, все более сгибался под гнетом этих слов, а Карл стоял бесчувственный и неподвижный, как статуя, у которой живыми были только губы.

— Кстати, — продолжал король, — не вам ли герцог Гиз предназначал награду в десять тысяч экю, если вы убьете адмирала?

Убийца в ужасе склонился лбом до земли.

— И вот старого сеньора де Муи, вашего доброго отца, вы как-то сопровождали в разведке, когда он направлялся к Шевре. Он уронил кнут и спешился, чтобы его поднять. Вы оказались с ним наедине, вынули из седельной кобуры пистолет, и когда ваш добрый отец нагнулся, перебили ему хребет пулей; он был убит наповал, а вы, убедившись, что он мертв, удрали на лошади, которую он же вам и подарил.

Морвель не мог вымолвить ни слова, сраженный этим обвинением, верным во всех подробностях, а Карл опять принялся насвистывать так же музыкально все ту же охотничью песню. Выждав некоторое время Карл сказал:

— Вот что, господин убийца, у меня большое желание вас повесить.

— О ваше величество! — возопил Морвель.

— Молодой де Муи еще вчера молил меня об этом. Я даже не знал, что ему ответить, хотя просьба его вполне законна.

Морвель умоляюще сложил руки.

— Она тем более законна, что, как вы сказали сами, я отец народа, а я ответил вам на это, что я теперь примирился с гугенотами и они точно такие же мои дети, как и католики.

— Ваше величество, — вымолвил совсем упавший духом Морвель, — жизнь моя в ваших руках, делайте с ней что хотите.

— Верно! И по-моему, она не стоит ни гроша.

— Но неужели нет возможности искупить мою вину? — взмолился убийца.

— Не знаю. Во всяком случае, будь я на вашем месте…

— Ну, а если бы вы были на моем месте?.. — пролепетал Морвель, впиваясь глазами в губы короля.

— Думаю, что я нашел бы выход, — ответил Карл.

Морвель, опершись рукою о пол и привстав на одно колено, пристально смотрел на Карла, пытаясь понять, не смеется ли над ним король.

— Я, конечно, очень люблю молодого де Муи, — продолжал король, — но я очень люблю и моего кузена Гиза; и если бы он попросил меня даровать жизнь какому-нибудь человеку, а де Муи просил бы казнить того же человека, я был бы в крайнем затруднении. Однако по разным политическим и религиозным соображениям я должен был бы уступить желанию моего кузена Гиза, ибо де Муи хотя и очень храбрый командир, но все же мелок в сравнении с принцем Лотарингским.

Пока Карл говорил, Морвель мало-помалу приподнимался и как бы возвращался к жизни.

— Итак, в вашем крайне затруднительном положении вам было бы важно заслужить благоволение моего кузена Гиза;

кстати, мне вспоминаются его вчерашние слова.

Морвель сделал шаг вперед.

— «Представьте себе, сир, — говорил Гиз, — каждый день в десять часов утра по улице Сен-Жермен-Л’Осеруа возвращается из Лувра мой заклятый враг, и я гляжу на него из дома моего бывшего наставника, каноника Пьера Пиля, сквозь зарешеченное окно в нижнем этаже. Каждый день я вижу, как идет мой враг, и каждый день я умоляю дьявола разверзнуть

I под ним землю».

— Не кажется ли вам, мэтр Морвель, — продолжал Карл, — что если бы вы оказались дьяволом или, по крайней мере, взяли бы на себя его роль хоть на минуту, то, может быть, вы и порадовали бы моего кузена Гиза?

На губах Морвеля, еще белых от испуга, появилась дьявольская усмешка, и он заговорил:

— Да, ваше величество, но не в моей власти разверзнуть землю.

— Однако вы, насколько я помню, разверзли ее для доброго Муи. На это вы мне скажете: да, но посредством пистолета… Он у вас не сохранился?

— Простите, ваше величество, но я стреляю из аркебузы лучше, чем из пистолета, — ответил разбойник, почти оправившись от страха.

— Пистолет или аркебуза, — сказал Карл, — не имеет значения. Я убежден, что мой кузен Гиз не станет придираться к мелочам.

— Но мне нужно очень надежное, хорошее ружье — быть может, придется стрелять с большого расстояния.

— В этой комнате десять аркебуз, — сказал король, — и я из каждой попадаю в золотой экю на сто пятьдесят шагов. Хотите, попробуйте любую.

— О ваше величество! С великим удовольствием! — воскликнул Морвель, направляясь к той, что была принесена сегодня утром и поставлена отдельно в угол.

— Нет, только не эту, — возразил король, — ее я оставляю для себя. На днях предстоит большая охота, где, я надеюсь, она мне послужит. Но любую другую можете взять.

Морвель снял со стены одну из аркебуз.

— Теперь, ваше величество, — кто же этот враг? — спросил убийца.

— Почем я знаю? — ответил Карл, уничтожая мерзавца презрительным взглядом.

— Хорошо, я спрошу у герцога Гиза, — пролепетал Морвель.

Король пожал плечами;

— Нечего его спрашивать — герцог Гиз вам не ответит. Разве дают ответы на подобные вопросы? Тому, кто хочет избегнуть виселицы, надо иметь смекалку.

— А как же я его узнаю?

— Говорят вам, что ежедневно он проходит мимо окна каноника.

— Перед этим окном проходит много народу. Может быть, ваше величество соблаговолит мне указать хоть какую-нибудь примету?

— О, это нетрудно. Например, завтра он понесет под мышкой портфель из красного сафьяна.

— Достаточно, ваше величество.

— У вас все та же лошадь, которую подарил вам де Муи и скачет так же хорошо?

— У меня самый быстрый берберский конь.

— О, я нисколько не боюсь за вас! Но вам полезно знать, что в монастыре есть задняя калитка.

— Благодарю, ваше величество! Помолитесь за меня Богу.

— Что?! Тысяча чертей! Вы лучше сами молитесь дьяволу — только с его помощью вы избежите петли!

— Прощайте, ваше величество!

— Прощайте. Да, вот еще, месье де Морвель: если завтра до десяти часов утра будет какой-нибудь разговор о вас или если после десяти не будут говорить про вас, то не забудьте, что в Лувре есть камера для смертников.

И Карл IX опять принялся насвистывать мотив своей любимой песенки.

IV

ВЕЧЕР 24 АВГУСТА 1572 ГОДА

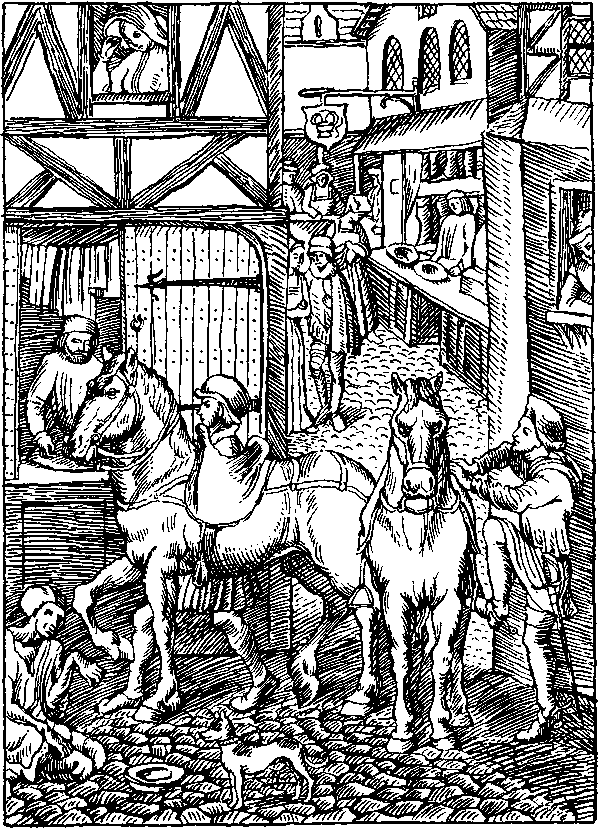

Если читатель помнит, в предшествующей главе упоминался дворянин по имени Ла Моль, которого поджидал король Наваррский. Как и предсказывал адмирал, этот дворянин к концу дня 24 августа 1572 года въезжал в Париж от городских ворот Сен-Марсель и, довольно презрительно посматривая на живописные вывески гостиниц, в большом количестве стоявших и с правой, и с левой стороны, направил взмыленную лошадь к центру города, где пересек площадь Мобера, проехал Малый мост, мост Нотр-Дам, затем по набережной и наконец остановился в начале переулка Бресек, переименованного позднее в улицу Арбр-сек, — это название мы и сохраним ради удобства нашего читателя.

Название Арбр-сек (сухое дерево), видимо, понравилось Ла Молю, и он въехал в эту улицу, где его внимание привлекла великолепная жестяная вывеска, которая, скрипя, раскачивалась на кронштейне и позванивала колокольчиками. Ла Моль остановился перед ней и прочел название — «Путеводная звезда», написанное как девиз, под изображением, самым заманчивым для проголодавшегося путешественника: в темном небе жарится на огне цыпленок, а человек в красном плаще взывает к этой новоявленной звезде, воздевая руки вместе с кошельком.

«Вот эта гостиница хорошо преподносит себя, — подумал дворянин, — а ее хозяин, наверно, ловкий парень; к тому же я слыхал, что улица Арбр-сек — в квартале Лувра, и если только само заведение соответствует вывеске, то я устроюсь здесь отлично».

Пока новоприбывший произносил мысленно этот монолог, с другого конца переулка, то есть от улицы Сент-Оноре, подъехал другой всадник и тоже остановился, прельщенный вывеской «Путеводная звезда».

Всадник, уже знакомый нам хотя бы лишь по имени, сидел на белой лошади испанской породы и был одет в черный колет с пуговицами из черного агата. Кроме колета, на нем были темно-лиловый плащ, черные кожаные сапоги, шпага с чеканным стальным эфесом и парный к ней кинжал. Если мы от описания костюма перейдем к лицу, то увидим человека лет двадцати четырех — двадцати пяти, сильно загорелого, с голубыми глазами, тонкими усиками, ослепительно белыми зубами, которые, казалось, озаряли его лицо, когда он улыбался — обычно мягкой, печальной улыбкой, — и, наконец, с безупречно очерченным, изящным ртом.

Второй путешественник являл собой полную противоположность первому. Из-под шляпы с загнутыми вверх полями выбивались волнистые густые белокурые, рыжего оттенка, волосы и глядели серые глаза, сверкавшие при малейшем недовольстве таким ослепительным огнем, что казались черными. Невольно обращали на себя внимание розоватый оттенок кожи, тонкие губы, темно-рыжие усы и тоже замечательные зубы. Высокий и плечистый, он представлял собою тип красавца в обыденном значении этого понятия, и за то время, пока он ездил по Парижу, оглядывая все окна под тем предлогом, что ищет вывеску, многие дамы засматривались на него; что же касается мужчин, то они, возможно, были бы не прочь высмеять и чересчур узкий плащ, и узкие штаны, и какого-то допотопного фасона сапоги, но смех переходил в любезное пожелание «Да хранит вас Бог!» сейчас же, как только замечали, что лицо незнакомца имело способность в одну минуту принимать десяток различных выражений, кроме одного — выражения доброжелательности, обычно свойственного смущенному провинциалу.

Он первый и начал разговор, обратившись к другому дворянину, занятому внешним осмотром гостиницы «Путеводная звезда»:

— Дьявольщина! Скажите, месье, — произнес он с ужасным горским выговором, который сразу выдает уроженца Пьемонта среди сотни других пришельцев, — отсюда недалеко до Лувра? Во всяком случае наши вкусы как будто сходятся; это очень лестно для моей особы.

— Месье, — произнес другой с провансальским выговором, столь же характерным, как пьемонтский акцент первого собеседника, — мне кажется, что эта гостиница действительно находится недалеко от Лувра. Тем не менее я еще не вполне уверен, буду ли я иметь удовольствие к вам присоединиться. Я пока раздумываю.

— Так вы еще не решили? А вид у гостиницы заманчивый!

Но, может быть, я соблазнился тем, что увидал здесь вас. Все-таки согласитесь, что вывеска красива.

— Это так, но она-то и возбуждает мои сомнения относительно действительного содержания. Меня предупреждали, что в Париже множество плутов и что здесь так же ловко обманывают вывесками, как и другими способами.

— Дьявольщина! Плутовство меня не смущает, — возразил пьемонтец. — Если хозяин подаст мне курицу, изжаренную хуже, чем та, что на вывеске, я его самого посажу на вертел и буду вертеть, пока он не прожарится. Итак, месье, войдем.

— Вы меня убедили, — смеясь, ответил провансалец. — Прошу, входите первым.

— Нет, клянусь душой, этого не будет — я только ваш покорный слуга, граф Аннибал де Коконнас.

— А я граф Жозеф-Гиацинт-Бонифас Лерак де Ла Моль, к вашим услугам.

— В таком случае возьмем друг друга за руки и войдем вместе.

Во исполнение этого примиряющего предложения оба молодых человека спешились, передали лошадей конюху, поправили шпаги и, взявшись за руки, пошли к двери гостиницы, где на пороге стоял ее хозяин. Но, вопреки обыкновению людей этой породы, почтенный собственник, видимо, не обратил на них внимания, а весь ушел в переговоры с желтым тощим верзилой, которого, как сову перья, окутывал широкий плащ буро-коричневого цвета.

Оба дворянина подошли к хозяину гостиницы и его собеседнику в буро-коричневом плаще уже так близко, что Коконнас, рассерженный их невниманием к себе и своему спутнику, дернул хозяина за рукав. Тот сразу спохватился и отпустил своего собеседника, сказав ему:

— До свидания! Приходите поскорее и непременно осведомляйте меня о том, что происходит.

— Эй, старый плут, — сказал Коконнас, — вы что же, не видите, что к вам пришли по делу?

— Ах, простите, господа, — ответил хозяин, — я вас не заметил.

— Дьявольщина! Нас надо замечать! А теперь, когда вы нас заметили, извольте говорить не просто «господин», а «ваше сиятельство».

Л а Моль стоял сзади, предоставив вести переговоры Коконнасу, благо тот принял все дело на себя. Однако по нахмуренным бровям Ла Моля было ясно, что он в любую минуту готов прийти на помощь, когда наступит время действовать.

— Ладно! Так что же вам угодно, ваше сиятельство? — совершенно спокойно спросил хозяин.

— Хорошо… Не правда ли, так будет лучше? — спросил Коконнас, оборачиваясь к Ла Молю, на что последний утвердительно кивнул головой. — Мы, граф и я, желаем иметь ужин и ночлег в вашей гостинице.

— Господа, я очень огорчен, — ответил хозяин, — но у меня свободна только одна комната, а это вам не подойдет.

— Ну, и тем лучше, — сказал Ла Моль, — остановимся в другом месте.

— Нет-нет, — возразил Коконнас, — я останусь здесь; у меня лошадь измучена. Раз вы не хотите, я беру комнату один.

— A-а, это меняет дело, — ответил хозяин с тем же нахальным равнодушием. — Если вы один, так я вас вовсе не пущу.

— Дьявольщина! Вот так забавная скотина! Только что сказал, что двое — слишком много, а теперь оказывается, что один — слишком мало! Так ты не хочешь, плут, принять нас?

— По совести, господа, раз уж вы заговорили таким тоном, я вам отвечу откровенно.

— Отвечай, но только поскорей.

— Ладно! Тогда уж лучше не надо мне чести иметь вас постояльцами.

— Почему?.. — спросил Коконнас, бледнея от негодования.