Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 32. Сальватор. Часть. 1,2

Назад: XXXII ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ЗА ДЕНЬГИ

Дальше: XII ГОСПОДИН, ЖЕЛАЮЩИЙ ЗНАТЬ, ПОПАДЕТ ЛИ ОН В РАЙ

Часть вторая

I

РАЗГОВОР НА ТЕМУ О ЧЕЛОВЕКЕ И ЛОШАДИ

Мы оставим Сальватора и генерала у крыльца в ту минуту, как они направляются к пруду, а впереди бежит Брезиль; следовать за ними — значило бы, как понимают читатели, ступить на путь уже и без того нам известный.

Прежде всего бросим взгляд на Жюстена и Мину, а с них, естественно, переведем его на г-на Лоредана де Вальженеза.

Услышав выстрел, Жюстен и Мина, побежавшие было через поле, приостановились, и, пока Мина, опустившись на колени прямо в хлеба, просила Господа отвести от Сальватора всякую беду, Жюстен повис на ограде и следил за схваткой, увенчавшейся пленением Лоредана.

Молодые люди, таким образом, еще долго видели лошадь, увозившую г-на де Вальженеза: ее вели под уздцы двое могикан. Молодой человек и девушка прижались друг к другу, словно продолжительное время слышали гром у себя над головой, а теперь видели, как молния ударила в сотне шагов от них.

Они отвесили благодарные поклоны и между двумя поцелуями произнесли имя Сальватора, а потом бросились бежать по узкой тропинке, выискивая взглядом, куда бы ступить, чтобы не раздаешь василек. Они боготворили этот прелестный полевой цветок: как, должно быть, помнят читатели, весенней ночью, похожей на ту, что раскинула над ними прозрачные трепещущие крылья, Жюстен нашел Мину на поле среди васильков и маков; девочка спала под неусыпным оком луны, словно маленькая фея жатвы.

Выйдя на более широкую тропинку, влюбленные взялись за руки и пошли рядом. Через несколько минут они уже стояли против того места, где была укрыта коляска.

Бернар узнал Жюстена и, увидев его в сопровождении девушки, начал понимать истинный смысл драмы, в которой он играл свою роль. Он почтительно снял шляпу, украшенную лентой и, когда молодые люди удобно устроились в коляске, понимающе взглянул на них, словно спрашивая: «Куда теперь?»

— На север! — отвечал Жюстен.

Бернар тронулся в обратный путь, и вскоре экипаж исчез из виду на парижской дороге; им предстояло проехать город из конца в конец, от заставы Фонтенбло до заставы Ла-Виллет.

Пожелаем влюбленным счастливого пути, пусть они поделятся друг с другом своими радостями и горестями, а мы вернемся к пленнику.

Заставить г-на де Вальженеза войти в хижину не составляло труда для его стражей, однако они в задумчивости остановились на пороге: как завести туда лошадь?

Хижина была небольшая: всего пятнадцати футов в длину и двенадцати — в ширину, и там не было ни конюшни, ни сарая. Троим вместе с лошадью было бы там, пожалуй, тесновато.

— Дьявольщина! — бросил Жан Бык. — Об этом-то мы и не подумали!

— И господин Сальватор забыл, — подхватил Туссен.

— Дурак! Как он-то мог об этом подумать?! — возразил Жан Бык.

— Он же думает обо всем! — не соглашался Туссен.

— Ну, раз не подумал он, давай пораскинем мозгами мы с тобой, — промолвил Жан Бык.

— Пораскинем, — не стал перечить Туссен.

Так они и сделали, однако сообразительность не была сильной стороной этих славных людей.

Наконец Жан Бык после недолгого размышления сказал наугад:

— Река недалеко…

— При чем здесь река? — удивился Туссен-Лувертюр.

— Ну…

— Что? Утопить лошадь?

— Так ведь хозяин у нее плохой человек! — презрительно проговорил Жан Бык.

— Лошадь плохого человека может быть весьма достойной скотиной, — нравоучительно заметил Туссен-Лувертюр.

— Верно… Что же делать?

— А не отвести ли нам ее в харчевню «Божья милость»?

— До чего ты глуп даже для овернца!

— Ты так считаешь?

— Да пойми: если хозяин «Божьей милости» увидит, как Туссен-Лувертюр или Жан Бык ведут к нему чужую лошадь, он спросит, где ее хозяин. И что ты ему ответишь? Нет, ты скажи! Если у тебя есть что ответить, бери лошадь и веди ее в «Божью милость».

Туссен покачал головой.

— Мне сказать нечего, — признался он.

— Ну и молчи.

— Я и молчу.

И Туссен прикусил язык.

Снова наступила тишина; нарушил ее Жан Бык.

— Слушай! А что если я тебя кое о чем попрошу? — обратился он к Туссену.

— Я с удовольствием все сделаю, если мне это по силам.

— Давай сначала введем в дом человека.

— Хорошо.

— Раз уж мне его поручили, я за него отвечаю.

— Я тоже за него отвечаю, черт побери! Да нам не он мешает, а лошадь!

— Не перебивай!

— Вот уж я тебя и перебиваю!

— А когда он будет в доме, ты займешься лошадью.

— Займусь!.. Нет, не займусь, я же не знаю, что с ней делать!

— Погоди! Ты ее отведешь назад.

— Куда это?

— В замок Вири, понял?

— А ведь верно!

— Ты сам не додумался бы! — возгордился Жан Бык, довольный собственной сообразительностью.

— Нет.

— Нравится тебе такая мысль?

— Очень!

— Тогда давай отвяжем человека! — предложил Жан Бык.

— Отвяжем человека, — согласился Туссен, на все смотревший глазами своего приятеля.

— Нет!

— Хорошо, не будем отвязывать.

— Да нет же!

— Я уже ничего не пойму, — признался Туссен-Лувертюр.

— Какого черта тебе надо понимать?

— Ну, чтобы… действовать…

— Держи пока лошадь.

— Ладно.

— Ты говоришь: «Отвяжем». Отлично! Если мы будем отвязывать вдвоем, лошадь держать некому.

— Ты прав.

— А когда мы отвяжем человека, лошадь возьмет да уйдет.

— И это верно.

— Тогда не будем вдвоем его отвязывать… Я отвяжу его один, а ты тем временем держи скотину.

— Начали! — скомандовал Туссен, хватаясь за удила. Жан Бык подошел к иве, достал из дупла ключ и отпер дверь в хижину. Он не любил темноту и потому зажег небольшую лампу.

Наконец приготовления были завершены; он отвязал пленника и без усилий поднял его.

— Теперь налево шагом марш! — скомандовал Жан Бык Туссену, а сам внес графа в дом.

Туссен не заставил повторять команду: не успел его приятель отвернуться, как он сел на лошадь и поскакал так быстро, словно в конце пути его ждал приз города Парижа.

Подъехав к воротам замка, он увидел, что они заперты; он приготовился перелезть через стену, как вдруг послышалось ворчание собаки, и Брезиль встал передними лапами на железную перекладину.

— Ага! — сказал Туссен на овернском наречии, которое так презирал Жан Бык. — Если Ролан здесь, значит, и господин Сальватор где-нибудь рядом.

И действительно, неподалеку почти тотчас мелькнул свет.

— A-а, это ты, Туссен? — послышался голос Сальватора.

— Да, господин Сальватор, это я, — радостно отозвался Туссен. — Я привел вам коня.

— А где всадник?

— О, он в надежном месте, раз находится в руках Жана Быка. Да и я сейчас опять туда пойду, можете не беспокоиться, господин Сальватор! Две руки — хорошо, а четыре — лучше.

И, предоставив Сальватору отвести коня в конюшню, Туссен так прытко бросился назад — да будет сказано это к его чести, — что теперь мог бы оспаривать приз не только в скачках, но и в беге.

II

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИНУ ДЕ ВАЛЬЖЕНЕЗУ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ, А ЖАНУ БЫКУ СТАНОВИТСЯ СТРАШНО

Посмотрим теперь, что происходило в хижине на берегу реки, пока отсутствовал Туссен.

Жан Бык ввел или, правильнее было бы сказать, внес Лоредана де Вальженеза в комнату и временно опустил его, перевязанного, словно мумия, на длинный ореховый стол; тот занимал середину комнаты и вместе с кроватью, наполовину скрытой в подобии алькова, составлял основную меблировку.

Господин де Вальженез лежал неподвижно и напоминал бездыханный труп, который сейчас будут препарировать на столе анатомического театра.

— Немного терпения, любезный мой сеньор, — обратился к нему Жан Бык. — Я только закрою дверь и подберу достойное вас сиденье, а потом развяжу вам руки.

С этими словами Жан Бык запер дверь на задвижку и стал искать, как он сам выразился, достойное сиденье для своего знатного пленника.

Господин де Вальженез не отвечал. Но Жан Бык не обратил на это никакого внимания, потому что счел молчание пленника вполне естественным.

— По чести сказать, мой юный господин, — продолжал он, подвигая к себе ногой хромой табурет, одиноко стоявший в углу комнаты, — здесь, конечно, не дворец Тюильри и вам придется довольствоваться этим предметом.

Он приставил табурет к стене, подложил пробку под слишком короткую ножку, как прилаживают каблуки к туфлям, чтобы добавить себе росту, и вернулся к пленнику, лежавшему на столе по-прежнему недвижимо.

Сначала Жан вынул кляп.

— Ну вот, сейчас дышать вам станет легче! — заметил он.

Но, к великому удивлению Жана Быка, граф вовсе не спешил вдохнуть воздух полной грудью, как обычно бывает с людьми, вновь обретшими свободу или хотя бы возможность говорить.

— Ну как вы, любезный мой сеньор? — как можно ласковее спросил плотник.

Но Лоредан молчал.

— Мы обиделись, господин граф? — спросил Жан Бык, взявшись за веревки, которыми были связаны руки пленника.

Тот упрямо продолжал молчать.

— Можешь прикидываться мертвецом, если тебе так нравится, — продолжал Жан Бык, покончив с веревками.

Руки пленника безвольно повисли вдоль тела.

— Теперь, если угодно, встаньте, монсеньер!

Господин де Вальженез и не подумал шевельнуться.

— Ах так?! — возмутился Жан Бык. — Уж не думаете ли вы, часом, что я надену на вас помочи и буду водить вас как няня — сосунка? Нет уж, спасибо! Я и так сегодня вечером наработался.

Граф не подавал признаков жизни.

Жан Бык остановился и искоса взглянул на пленника, неподвижно и безмолвно лежавшего в тени.

— Вот дьявол! — воскликнул обеспокоенный этим молчанием Жан. — Уж не вздумали ли мы протянуть ножки, лишь бы досадить нашему другу Жану Быку?

Он пошел за лампой и поднес ее к липу г-на де Вальженеза.

Глаза молодого человека оставались закрыты; лицо было мертвенно-бледным; холодный пот лил с него градом.

— Ну вот! — воскликнул Жан Бык. — Трудился я, а потеет он… Чудной какой-то!

Но обратив внимание на смертельную бледность графа, плотник проворчал:

— Клянусь, что-то уж слишком хорошо он притворяется мертвым!

И он принялся переворачивать и трясти пленника изо всех сил.

Тот оставался безучастным, словно труп.

— Проклятье! — вскричал наконец плотник, растерянно глядя на графа. — Проклятье! Уж не задушили ли мы его, сами того не желая?.. Да-а, господин Сальватор будет доволен! Вот мерзавец, а? Ничего эти богатые не умеют сделать по-человечески!

Жан Бык огляделся и заметил в углу огромный кувшин с водой.

— А, вот это мне и нужно!

Он пошел за кувшином, поднял его, встал на табурет рядом со столом и так наклонил сосуд, чтобы вода с высоты четырех-пяти футов падала г-ну де Вальженезу на лицо.

Первые капли не произвели на графа ожидаемого действия, но потом дело пошло лучше.

Ледяная струйка воды, падавшая г-ну де Вальженезу на голову, заставила его вздохнуть, что успокоило Жана Быка: у него самого на лбу от волнения тоже начал выступать пот.

— Ах, черт возьми! — вскричал Жан, шумно дыша от радости, словно с груди у него убрали груз в пятьсот фунтов. — Как вы меня напугали, почтеннейший! Можете быть собой довольны!

Он слез с табурета, поставил кувшин на место и снова подошел к пленнику.

— Хорошо искупались? — проговорил он: насмешливый тон вернулся к нему вместе с уверенностью, что граф не умер. — Теперь дело пойдет лучше, любезный мой сеньор.

— Где я? — заговорил Лоредан (так обычно — непонятно почему — после обмороков спрашивают все, кто возвращается к жизни).

— Вы в гостях у верного друга, — отвечал Жан Бык, развязывая веревки, чтобы освободить пленнику ноги. — Если хотите слезть со своего пьедестала и сесть, я ничего не буду иметь против.

Господин де Вальженез не заставил повторять приглашение дважды: он соскользнул со стола и встал, но затекшие ноги его не держали, и он пошатнулся.

Жан Бык принял его в свои объятия, подвел к табурету и посадил, прислонив к стене.

— Вам удобно? — спросил Жан Бык, присев на корточки и заглядывая г-ну де Вальженезу в лицо.

— Теперь скажите, что вы собираетесь со мной делать? — высокомерно спросил граф.

— Наслаждаться вашим обществом, господин граф… вместе с другом, который вышел на четверть часа, но скоро вернется…

В то время как Жан Бык произносил эти слова, раздался условный стук в дверь.

Услышав это стук, Жан Бык отпер дверь, и в комнату вошел Туссен-Лувертюр; у него было черное лицо с белыми разводами от пота, и г-ну де Вальженезу почудилось, что перед ним индеец с татуированной физиономией.

— Готово? — спросил Жан Бык у друга.

— Готово, — отвечал Туссен.

Обернувшись к г-ну де Вальженезу, он проговорил:

— Привет всему обществу!

Потом он снова обратился к Жану Быку:

— Почему он такой мокрый?

— Ох, лучше не спрашивай! — отозвался Жан Бык и пожал плечами. — С тех пор как ты ушел, я только тем и занимался, что кропил этого господина.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Туссен, не отличавшийся проницательностью.

— Я хочу сказать, что господину было плохо, — с презрением вымолвил Жан.

— Плохо? — переспросил Туссен, силясь понять, что произошло.

— Ну да, Бог ты мой!

— С какой это стати?

— Да под тем предлогом, что мы ему забили в рот слишком большой кляп.

— Невероятно! — воскликнул угольщик.

Тем временем г-н де Вальженез разглядывал двух приятелей и, вероятно, остался осмотром недоволен: едва открыв рот, он сейчас же снова его закрыл, так и не произнеся ни слова.

В самом деле, выражение лиц Туссена и Жана Быка было достаточно обескураживающим. Если бы у г-на де Вальженеза было хоть малейшее желание бежать, один вид стоявшего перед ним колосса сразу же заставил бы его отказаться от этого опасного намерения.

Он опустил голову и задумался.

III

МЕСТНОЕ ВИНО

Пока граф размышлял, Жан Бык подошел к шкафу, открыл его, достал бутылку, два стакана и поставил их на стол; но, вспомнив, что их трое, снова отправился к шкафу, взял третий стакан, вымыл его, вытер, еще раз ополоснул самым тщательным образом и только после этого поставил на стол перед г-ном де Вальженезом.

Потом он указал Туссен-Лувертюру на стул, сел сам и, поднеся бутылку к стакану пленника, произнес со всей галантностью, на какую только был способен:

— Любезный мой сеньор, мы тюремщики, но не палачи. Должно быть, вы хотите пить не меньше нас. Не угодно ли выпить стакан вина?

— Благодарю! — сухо ответил г-н де Вальженез.

— Не стесняйтесь, мой юный господин! — сказал Жан Бык, продолжая держать бутылку над стаканом графа.

— Благодарю! — повторил г-н де Вальженез еще более сухо.

— Ну, как угодно, сударь! — произнес Жан Бык таким тоном, словно ответ графа задел его за живое.

Он наполнил стакан Туссена.

— Твое здоровье, Туссен! — предложил он.

— Будь здоров, Жан! — ответил тот.

— Смерть всем злодеям!

— Да здравствуют порядочные люди!

Пленник вздрогнул, услышав столь выразительный тост из уст двух решительных собутыльников.

Жан Бык в один прием опрокинул стакан и ударил им об стол.

— Хорошо пошло, черт возьми… Мне так хотелось пить!

— Мне тоже, — поддержал его Туссен, во всем подражая приятелю.

— Еще по одной, Туссен!

— Еще по одной, Жан!

И они опрокинули еще по стаканчику — на сей раз без тостов.

Стремительность, с какой приятели поглощали вино, навела г-на де Вальженеза на счастливую мысль.

Он стал ждать удобного случая, чтобы им воспользоваться, и такой случай скоро представился.

Жан Бык обернулся к пленнику, и лицо графа показалось ему не таким уж нахмуренным; как все сильные люди, он не умел таить зло и потому произнес:

— Напрасно вы привередничаете! Ну, в последний раз, любезный мой сеньор, имею честь предложить вам стакан вина; угодно ли вам принять мое предложение?

— Вы очень любезны, сударь, — отозвался граф, — и я сожалею, что отказался в первый раз.

— Ничего, еще не поздно поправить дело. Пока есть вино в бутылке, а бутылки не кончились в шкафу, вы можете изменить свое мнение.

— В таком случае я принимаю ваше предложение! — подхватил граф.

— В добрый час, мой сеньор! — искренне обрадовался Жан Бык, наполняя стакан графа до краев.

Затем он обратился к своему товарищу:

— Подай еще бутылку, Туссен.

Теперь настала очередь угольщика пойти к шкафу и принести оттуда бутылку.

Жан Бык поскорее принял ее у него из рук, словно боясь, что тот по неопытности ее уронит, и наполнил два других стакана.

Потом взял свой стакан, приказал знаком Туссену следовать его примеру, и провозгласил:

— Ваше здоровье, господин граф!

— Ваше здоровье, милейший! — подхватил Туссен.

— Ваше здоровье, господа! — отвечал Лоредан, решив про себя, что делает огромную уступку двум могиканам, называя их «господами».

Все опорожнили стаканы; Жан Бык и Туссен-Лувертюр — залпом, г-н де Вальженез — не спеша, в несколько приемов.

— Вот черт! — прищелкнул языком Жан Бык. — Я, конечно, не стану утверждать, что угощаю вас старым маконским или бордо-лафитом… Вы же знаете поговорку: «Даже самая красивая женщина может дать только то, что у нее есть!»

— Прошу меня извинить, — проговорил Лоредан, силясь поддержать разговор и опорожнить стакан. — Вино совсем не плохое. Это здешнее?

— Конечно, здешнее! — возмутился непонятливостью собеседника Туссен-Лувертюр. — Как будто существует другое вино!

— Дорогой друг! — заметил Жан Бык. — Прежде всего существует вино, которое производят в Париже. Но господин граф изволит говорить не об этом. «Здешнее вино» — это то, которое давят из винограда, собранного в той местности, где находишься.

— Местное вино, если вам так больше нравится, друг мой, — любезно уступил граф.

— Да, — поддержал разговор Жан Бык, — это вино местное, но очень неплохое: оно может за себя не краснеть!

— Еще бы! — захохотал Туссен-Лувертюр, на лету подхватывая шутку приятеля. — Как оно может покраснеть, если оно белое!

— Я бы даже прибавил, — продолжал плотник, — что, если бы мне довелось придумывать обет, я бы дал такой зарок: никогда не пить вина хуже этого.

— Я даю такой же зарок, что и мой друг, — подхватил Туссен-Лувертюр с поклоном, адресованным не графу, но божеству, которому обет давался.

— Я выпил слишком мало, чтобы по достоинству оценить это вино, — заметил г-н де Вальженез.

— О, за этим дело не станет, любезный мой сеньор, — поднялся из-за стола Жан Бык, — в буфете еще полсотни бутылок, если угодно…

— Как мне кажется, это единственный способ весело провести несколько часов, в течение которых мы принуждены оставаться вместе, — заметил пленник, — и если такой отдых вам по вкусу, то я — с вами.

— Вы правду говорите? — спросил, поворачиваясь к нему, Жан Бык.

— Сами увидите, — решительно отвечал г-н де Вальженез.

— Браво! — воскликнул Туссен-Лувертюр. — Вот пленник так пленник!

Жан Бык пошел к буфету и вернулся, нагруженный (или, если угодно, украшенный) восемью бутылками внушительных размеров.

Лоредан улыбнулся, видя, что оба могиканина так наивно попались в его ловушку, без сомнения уже разгаданную нашими читателями.

Комбинация была задумана действительно неплохо: напоить двух любителей крепких напитков было нетрудно; столь же легко было напоить их до бесчувствия.

Приняв такое решение, Лоредан стремительно протянул свой стакан и выпил с видимым удовольствием.

Так втроем они опорожнили две бутылки, и г-ну де Вальженезу так понравилось вино, что он приказал откупорить еще пару бутылок.

— А вы мастер пить, приятель! — заметил Жан Бык; видя, что пленник ничуть ему не уступает, он освоился с графом и стал с ним говорить как равный с равным.

— Да как-то само собой получается! — с наигранным простодушием ответил Вальженез.

— Не очень доверяйтесь ему, любезный мой сеньор, — заметил Жан Бык. — Это вино обманчивое!

— Вы думаете? — как бы сомневаясь, произнес пленник.

— О, ручаюсь! — вмешался Туссен-Лувертюр, поднимая руку, словно приносил присягу. — Выпью-то всего три бутылки, и — привет всей компании: никого не вижу.

— Ба! — продолжал сомневаться Вальженез. — Неужели такой крепкий малый, как вы…

— Это так же верно, как то, что я имею честь с вами говорить… — отвечал Туссен. — Я могу выпить, три, ну, три с половиной бутылки. Вот Жан Бык — настоящий герой, он может осилить четыре. Зато с последним стаканом — хлоп! Здравый смысл ему изменяет, он приходит в бешенство и готов переломать кости всем подряд! Правильно я говорю, Жан?

— Так рассказывают, — скромно отозвался великан.

— И ты скоро это докажешь.

Это последнее сведение, весьма полезное для г-на де Вальженеза, открывало перед пленником в самом близком будущем столь смелые надежды, что он, видя, как друзья откупоривают седьмую бутылку, накрыл свой стакан ладонью и сказал:

— Спасибо, мне хватит.

Жан Бык приподнял горлышко бутылки и пристально взглянул на г-на де Вальженеза.

IV

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН ДЕ ВАЛЬЖЕНЕЗ РЕШИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО НЕ УМЕЕТ НИ ПЕТЬ, НИ ПЛЯСАТЬ

Жан Бык смотрел свирепо, как это бывает с некоторыми людьми, когда в голову им ударяет хмель.

— Ага! Вам хватит?!

— Да, — кивнул Лоредан. — Мне больше не хочется пить.

— А разве люди пьют, только когда их мучает жажда? — вмешался Туссен. — Да если так, они выпивали бы не больше одной-двух бутылок!

— Туссен! — промолвил Жан Бык. — Похоже, господин не знает одну пословицу, а пословица-то известная!

— Какая же? — спросил Лоредан.

— «Если сел за стол, то надо пить». Тем более что бутылка уже откупорена…

— И что дальше? — спросил Лоредан.

— …и ее надо опустошить!

Лоредан протянул стакан, и Жан Бык наполнил его.

— Теперь тебе, — сказал он, наставляя горлышко бутылки на своего друга, как артиллерист наводит жерло пушки на цель.

— С удовольствием! — откликнулся Туссен, забывая, что и без того был уже не в лучшем состоянии из-за пережитых волнений и потому этот последний стакан будет не просто лишним, но лишним сверх всякой меры.

Быстро опорожнив стакан, он затянул непонятно какую застольную песнь, в которой присутствующие не могли разобрать ни слова, потому что пел он на овернском наречии.

— Замолчи! — остановил его Жан Бык после первого куплета.

— Почему «замолчи»? — спросил Туссен.

— Может, в столице Оверни это кому-нибудь и нравится, а вот в Париже и его окрестностях такая песня никому не по душе.

— А ведь это вешелая пешня! — заметил Туссен.

— Да, однако я бы предпочел другую… Например, ту, которую нам сейчас споет господин граф.

— Я вам спою? — не понял Лоредан.

— Само собой! Должны же вы знать вешелые пешни, как говорит мой друг Туссен-Лувертюр.

И Жан Бык бессмысленно загоготал, как обычно бывает перед сильным опьянением.

— Ошибаетесь, сударь, — холодно возразил Вальженез. — Я не знаю песен.

— Не знаете хоть какой-нибудь застольной песни? — продолжал настаивать Жан Бык.

— И неважно, подходит ли она к питью или к еде! — поддакнул Туссен. — Я бы даже предпочел такую, под которую хорошо есть, тем более что меня начинает донимать не жажда, а голод.

— Поняли, приятель? — спросил Жан Бык, приготовившись отбивать в ладоши такт.

— Клянусь вам, что не только не знаю подходящей песни, — сказал г-н де Вальженез, несколько напуганный тоном Жана Быка, — но и не умею петь.

— Вы не умееть петь? — спросил Туссен; приятель упрекал его за овернский говор, и он теперь пытался искупить этот недостаток, разговаривая словно какой-нибудь негр. — Моя вам не верить!

— Уверяю вас, что не умею петь, — повторил Лоредан. — Мне очень жаль, потому что это могло бы доставить вам удовольствие, но это выше моих сил.

— Жалко! — расстроился Жан Бык. — Вас это немного развеселило бы, да и меня тоже.

— В таком случае мне жаль вдвойне, — отвечал Вальженез.

— Ой! — обронил Туссен.

— Что такое? — спросил Жан.

— У меня есть мысль!

— Врешь!

— Нет, правда, — настаивал Туссен.

— Ну, говори, что ты там надумал!

— Раз этот юный сеньор не умеет или не хочет петь, — не теряя надежды, продолжал Туссен, — он должен уметь плясать, верно, дружище Жан?

С трудом ворочая языком, он обратился к Лоредану:

— Спляшите-ка нам, господин граф!

— Сплясать вам? Вы с ума сошли?! — вскричал Вальженез.

— Почему с ума сошли? — спросил Туссен.

— Разве танцуют просто так, без причины?

— Хорошо, — согласился Туссен, — без причины не танцуют: люди танцуют, чтобы танцевать. У себя на родине я плясал каждый день.

— Бурре? — осведомился Лоредан.

— Вот именно… Может, вы имеете что-нибудь против бурре?

— Нет, но я не могу исполнить этот танец, я его не знаю.

— Я и не прошу вас сплясать что-то определенное, — не унимался Туссен. — Танцуйте хоть гавот, лишь бы танцевать. Верно я говорю, Жан? Господин граф должен обязательно сплясать.

— Я с удовольствием посмотрю, как танцует господин граф…

— Слышите, уважаемый?

— …но…

— Пусть ваш приятель договорит, вы же слышали, он сказал «но…» — заметил Лоредан.

— …но для танцев нужна музыка, — закончил свою мысль Жан Бык.

— Разумеется, господин Жан Бык прав! — подхватил Вальженез, с ужасом думая о том, что, если великан согласится со своим товарищем, придется танцевать ради удовольствия двух могикан.

— А что, разве трудно что-нибудь придумать? — возразил Туссен (под действием вина он становился упрямым и изобретательным).

— Не знаю, трудно ли это, — простодушно произнес Жан Бык, — ведь мне никогда не приходилось придумывать ничего подобного, но мне кажется, для этого нужен какой-нибудь инструмент, не так ли, господин граф?

— Ну, разумеется, — пожал плечами Лоредан.

— Инструмент?! Да у нас у всех по инструменту на каждой руке! — заявил Туссен.

С этими словами Туссен округлил свою черную ручищу в виде охотничьей трубы, причем большой палец должен был служить мундштуком, и, приложив его к губам, стал трубить «Короля Дагобера».

Обернувшись к Жану Быку, он спросил:

— Ну, чем плох инструмент, а?

— Хорош, но для охоты, а не для танцев, — продолжал упорствовать тот.

— Верно, — подтвердил Туссен, легко соглашавшийся с возражениями, если находил их справедливыми. — Раз мы не поем и не пляшем, давайте пить!

— Согласен! — воскликнул г-н де Вальженез. — Давайте выпьем!

Но он переусердствовал и согласился слишком поспешно: он хотел напоить допьяна двух приятелей, избежав этого сам. Жан Бык смотрел на него, еще не совсем раскусив план г-на де Вальженеза: славный малый не предполагал, что вино может обратиться отравой; однако он почуял подвох и, снова поставив на стол бутылку, которую обхватил было за горлышко, собираясь налить Туссену, сказал:

— Нет, тебе хватит, Туссен!

— Мне всегда будет мало, дружище Жан.

— Может, это и верно, — заметил плотник, — да только не сегодня.

— Но вы же сами мне предлагали выпить, — отважился возразить пленник, — и я не стал отказываться.

— Вы, любезный мой сеньор, другое дело, — покосился на него Жан, — вы вольны пить, сколько вашей душе угодно… Я же вам сказал: в буфете еще бутылок сорок. Подставляйте свой стакан!

Лоредан повиновался; Жан Бык наполнил стакан на две трети и поставил бутылку на стол.

— А вы? — спросил г-н де Вальженез.

— Я? — переспросил Жан Бык. — Мне хватит. Туссен вам сказал, что я теряю голову, когда выпью лишнего. Он прав: мне не надо больше пить.

— Еще стаканчик, чтобы меня поддержать! — настаивал Вальженез, делая вид, что не понимает причину его воздержанности, хотя на самом деле отлично ее понял.

— Вы настаиваете? — спросил плотник, пристально глядя на графа.

— Мне бы этого хотелось.

— Будь по-вашему, — кивнул великан, наливая себе вина.

— А мне? — попросил Туссен.

— Тебе — нет!.. — отрезал Жан Бык.

— Почему нет?

— Потому что я решил: ты больше пить не будешь.

Туссен что-то проворчал, отступил на два шага, но настаивать не стал.

Жан Бык поднес стакан к губам.

— Ваше здоровье! — сказал он.

— Ваше здоровье! — отозвался г-н де Вальженез.

Стакан у Жана Быка был полон не доверху, и сквозь прозрачную стенку стакана он мог наблюдать за пленником. Он увидел, как тот зажал стакан в руке, быстро поднес его к губам, а потом поставил на стол, успев сделать какое-то почти неуловимое движение.

В то же время плотник почувствовал в ногах прохладу, словно наступил в лужу.

Он поднял ногу и ощупал подошву: с башмака капало.

Он взял со стола лампу, заглянул под стол, потом поставил ее на место.

— Надо признать, — вымолвил он, занося над пленником кулак, — что вы отъявленный подлец!

Туссен-Лувертюр подбежал и схватил плотника за обе руки.

— Я же вас предупреждал, что он становится дурной, как напьется! А вы не хотели верить! Теперь выпутывайтесь как знаете!

V

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЖАНУ БЫКУ И ТУССЕН-ЛУВЕРТЮРУ ВЫПАДАЕТ СЛУЧАЙ РАЗБОГАТЕТЬ, НО ОНИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

Господин де Вальженез уже приготовился к обороне: он взял в каждую руку по бутылке и ждал, когда Жан Бык подойдет поближе, чтобы разбить бутылки об его голову.

Жан Бык наклонился, взял табурет за ножку и шагнул к г-ну де Вальженезу.

— А что он сделал? — вмешался Туссен.

— Посмотри-ка под стол! — ответил Жан Бык.

Туссен тоже взял лампу и наклонился.

— Ох ты! — вскрикнул он, увидев плитку, облитую белым вином и отливавшую в свете лампы. — Кровь!

— Кровь? — переспросил Жан Бык. — Если бы кровь — ладно! Хлеба поел — и кровь восстановилась. Но вот вино можно сделать только из винограда, а виноградники в этом году повымерзли!

— Как?! Он выплеснул свое вино? — взревел от возмущения Туссен.

— Да, это его вино!

— Тогда ты прав: он просто негодяй! Бей его!

— Я ждал твоего разрешения, Туссен, — сказал Жан Бык, вытирая рукавом пот со лба и кипя от злости.

— Еще шаг, и я разобью вам голову, слышите? — пригрозил Вальженез.

— Мало вам того, что вы вино вылили? Хотите и бутылки разбить? — взорвался Жан Бык. — Ведь разобьете-то вы бутылки, а не мою голову — вот так!

— Бей же скорее, Жан! — крикнул Туссен. — Чего ждешь?

— Я одумался, — сказал тот, — и надеюсь, что господин граф тоже возьмет себя в руки.

Потом он продолжал твердо и совершенно спокойно:

— Не угодно ли вам поставить эти бутылки на место, господин де Вальженез, а?

Тот нахмурился: его гордыня яростно боролась с рассудком.

— Ну как? — спросил Жан Бык. — Будем ставить бутылки на стол или как?

— О Жан! — взвыл Туссен. — Я тебя не узнаю!

— Так будем ставить, а? — продолжал Жан Бык. — Раз, два… Берегитесь: счет «три» придется по вашей голове!

Лоредан опустил руки и бесшумно поставил бутылки на каминную доску.

— Отлично! Теперь спокойненько сядем, где сидели.

Лоредан, вероятно, рассудил, что лучший способ обуздать этого дикого зверя — не раздражать его. Итак, он безропотно исполнил второе приказание, как и первое.

Потом в его голове, очевидно, созрел новый план, и он решил пустить в ход средство более надежное, чем сила.

— Туссен, дружище, — обратился Жан Бык к приятелю, — отнеси-ка эти две бутылки в буфет и запри их на ключ. И не будем их больше оттуда доставать.

Туссен повиновался.

— А теперь вы, господин граф, — продолжал Жан Бык, принимая ключ из рук своего товарища, — должны кое в чем признаться…

— В чем же? — спросил граф.

— Вы хотели напоить нас до бесчувствия и, воспользовавшись нашим состоянием, бежать.

— Вы же воспользовались силой, чтобы взять меня в плен, — возразил граф вполне логично.

— Нашей силой — да, но хитрость мы в ход не пускали: мы не чокались, чтобы потом предать. Когда люди чокаются, это свято!

— Будем считать, что я не прав, — промолвил Вальженез.

— Вылить вино! — вмешался Туссен. — Божий напиток!

— Господин граф признал, что был не прав, — остановил его Жан Бык. — Не будем больше возвращаться к этому.

— О чем же еще говорить? — грустно спросил угольщик. — Если я не буду говорить или пить, я засну.

— Спи, если хочешь. Я подежурю.

— А я могу предложить тему для разговора, — сказал Лоредан.

— Вы очень любезны, господин граф, — проворчал Жан Бык.

— По-моему, вы отличные парни… немного горячие, пожалуй, — начал Лоредан, — но в сущности очень славные…

— Как вы об этом догадались? — пожал плечами Жан Бык.

— А я люблю славных парней, — продолжал граф.

— Неужели вы в нас не разочаровались? — в том же тоне спросил плотник.

Туссен внимательно слушал, желая узнать, куда клонит пленник.

— И если, — продолжал тот, — вы хотите…

Он замолчал.

— Если мы хотим?.. — повторил Жан Бык.

— Если хотите, — сказал Вальженез, — я сделаю вас богатыми.

— Дьявольщина! — навострил уши Туссен. — Богатыми? Что ж, поговорим об этом.

— Помолчи, Туссен! — прикрикнул Жан Бык. — Говорю здесь я, а не ты.

Он обратился к Лоредану:

— Объясните-ка свою мысль, наш юный господин!

— Мысль моя проста, и я иду прямо к цели.

— Да, да, пожалуйста! — промолвил Туссен.

— А тебе я велел молчать! — снова прикрикнул Жан Бык.

— Вы трудитесь, зарабатывая себе на пропитание, верно? — спросил граф.

— Несомненно! Мы же не бездельники. А все другие ради этого и работают, — подтвердил Жан Бык.

— Сколько вы получаете в удачные дни?

— В среднем, учитывая дни, когда нет работы, — по три франка, — сообщил Туссен.

— Замолчишь ты или нет, Туссен?

— Чего ради я должен молчать? Господин граф спрашивает, сколько я зарабатываю, я и говорю…

— Три франка в день, — повторил граф, словно не замечая перебранки приятелей, — в месяц это составляет девяносто франков, а в год — тысячу.

— Ну и что? — спросил Жан Бык. — Мы и сами это знаем.

— А то, что я хочу вам помочь в один вечер заработать столько, сколько вы заработаете за двадцать пять лет.

— Двадцать пять тысяч франков? — вскричал Туссен. — Да вы смеетесь! Двадцать пять тысяч франков за вечер — это невероятно!

— Как видите, — продолжал Вальженез, — на эти деньги можно жить в свое удовольствие и не работать, стоит только поместить эту сумму под пять процентов, что принесет вам по тысяче двести пятьдесят ливров ренты.

— Не работать! — повторил Туссен. — Слышишь, Жан? Не работать!

— Что же я буду делать без работы? — простодушно спросил Жан Бык.

— Что захотите: охота… рыбалка, если охота вам не по душе; купите землю, займитесь хозяйством; будете делать то же, что и богатые, что делаю я, например.

— Ну да! — с укором проговорил Жан Бык. — Буду красть шестнадцатилетних девочек у женихов и родителей! Вот как развлекаются те, кто не работает! Вот чем занимаетесь вы, господин граф!

— Да это ваше дело, чем заняться. Я же предлагаю вам пятьдесят тысяч на двоих, по двадцать пять тысяч франков каждому.

— Двадцать пять тысяч франков! — снова повторил Туссен, и глаза его сверкнули.

— Замолчи, Туссен! — строго остановил его плотник.

— По двадцать пять тысяч франков каждому, дружище Жан, — мечтательно произнес угольщик.

— Двадцать пять тысяч зуботычин, если не замолчишь, Туссен!

— Пятьдесят тысяч франков на двоих вы можете получить сегодня же вечером.

— Целое состояние, Жан! Целое состояние! — прошептал угольщик.

— Заткнешься ты или нет, несчастный?! — взревел Жан Бык и занес кулак.

— Узнай хотя бы, как можно их заработать, эти двадцать пять тысяч франков!

— Будь по-твоему, — согласился Жан Бык.

Он повернулся к пленнику:

— Вы оказываете нам честь, предлагая по двадцать пять тысяч франков каждому, господин граф? Не угодно ли вам теперь объяснить, что мы должны сделать, чтобы иметь право на такие деньги?

— Предлагаю вам эту сумму в обмен на мою свободу. Как видите, дело нехитрое.

— Что скажешь, что скажешь, Жан? — так и затрепетал угольщик, толкая приятеля в бок.

— Туссен! Туссен! — пробормотал Жан Бык, косо поглядывая на приятеля.

— Молчу, молчу… Но ведь двадцать пять тысяч франков…

Плотник повернулся к графу.

— А почему вы думаете, что мы вас удерживаем силой, любезный мой сеньор?

— Потому что кто-то, как мне кажется, вам за это заплатил, — отозвался Вальженез.

Жан Бык занес было кулачище над головой Лоредана, но, сделав над собой усилие, медленно опустил руку и сказал:

— Заплатил, заплатил! Платят вам подобные, господин граф, это они покупают и продают чужую честь. Да, это еще одно средство богатых людей, тех, что не работают: они оплачивают зло, когда не могут совершить его сами… Послушайте, что я вам скажу, господин граф. Будь вы хоть в десять раз богаче, чем теперь, и предложи вы мне не двадцать пять тысяч, а миллион за то, чтобы я отпустил вас на одну-единственную минуту раньше назначенного срока, я отказался бы с таким же презрением, с каким удовольствием я держу вас сейчас под замком.

— Предлагаю сто тысяч франков вместо пятидесяти, — бросил г-н де Вальженез.

— Жан! Жан! Ты слышишь? По пятьдесят тысяч франков каждому! — закричал Туссен.

— Туссен! А я думал, что ты честный малый! — сказал плотник. — Еще слово, и ты мне не друг.

— Жан! — кротко промолвил Туссен. — То, что я тебе предлагаю, так же выгодно тебе, как и мне.

— Мне?

— Ну да, тебе… тебе, Фифине и твоей девочке.

Когда Жан Бык услышал слова «Фифине и твоей девочке», глаза его блеснули.

Но в ту же минуту он схватил Туссена за шиворот и тряхнул его так, как дровосек раскачивает дерево, которое он собирается свалить.

— Молчи, несчастный! Замолчишь ты или нет?! — вскричал он.

— Особенно твоей девочке, — не унимался Туссен, — отлично зная, что на эту тему он может говорить безнаказанно. — Твоей девочке, которой доктор прописал свежий деревенский воздух!

Плотник вздрогнул и выпустил Туссен-Лувертюра.

— У вас страдает жена, болен ребенок? — спросил Вальженез. — В ваших силах помочь им поправить здоровье и вы еще сомневаетесь?

— Нет, гром и молния! Я не сомневаюсь! — вскричал плотник.

Туссен весь трепетал; г-н де Вальженез затаил дыхание: невозможно было угадать, откажется Жан Бык или согласится.

Тот перевел взгляд с пленника на своего товарища.

— Вы согласны? — спросил граф.

— Ты согласен? — вымолвил Туссен.

Жан Бык с торжественным видом поднял руку.

— Слушайте! — сказал он. — Как верно то, что есть Господь на небесах и что он награждает добрых и наказывает злых, первого из вас двоих, кто скажет хоть слово, одно единственное слово на эту тему, я задушу своими руками! Теперь говорите, если кто смелый!

Жан Бык тщетно ждал ответа: оба собеседника замолчали.

VI

ГЛАВА, В КОТОРОЙ УГРОЗА ОКАЗЫВАЕТСЯ СТОЛЬ ЖЕ БЕССИЛЬНОЙ, КАК И СОБЛАЗН

На некоторое время установилось молчание; граф де Вальженез в третий раз решил изменить тактику.

Он пытался опоить, потом подкупить двоих могикан; ни то ни другое ему не удалось: он решил их запугать.

— Если нельзя говорить о деньгах, — начал он, обращаясь к Жану Быку, — позволено ли мне поговорить о чем-нибудь другом?

— Говорите! — коротко ответил Жан Бык.

— Я знаю человека, поручившего вам охранять меня.

— Поздравляю! — ответил Жан Бык. — Желаю вам побольше таких знакомых, но, откровенно говоря, они встречаются редко.

— Когда я отсюда выйду, — решительно продолжал г-н де Вальженез, — а ведь это рано или поздно произойдет, не так ли?..

— Вполне возможно, — заметил плотник.

— …Когда я отсюда выйду, я заявлю в полицию, и через час он будет арестован.

— Господин Сальватор? Арестован? Да вы что?! — вскричал Жан Бык. — Никогда!

— Ах, его зовут Сальватор? — встрепенулся Лоредан. — А вот я знавал его под другим именем.

— Имя значения не имеет. Я запрещаю вам трогать этого человека, понятно? Мне плевать, что вы граф.

— Вы мне запрещаете, вы?..

— Да, я! Впрочем, он и сам сумеет защититься.

— Это мы еще увидим… Я прикажу его арестовать, и можете быть уверены, что, обратившись к правосудию, я и про вас не забуду.

— Не забудете?

— Вы же знаете, я полагаю, о существовании галер?

— Галеры?! — воскликнул Туссен-Лувертюр и заметно побледнел под своей татуировкой.

— Ты же видишь, что господин граф сначала сделал нам честь, пытаясь нас напоить, потом оскорбил, покупая, а теперь милостиво решил пошутить! — заметил Жан Бык.

— В таком случае это скверная шутка, — проворчал угольщик.

— Как верно то, что меня зовут Лоредан де Вальженез, — с надменным хладнокровием произнес пленник, — я даю слово, что через два часа после моего освобождения вы будете арестованы — все трое!

— Слышишь, Жан Бык? — вполголоса спросил Туссен. — Похоже, он не шутит.

— Все трое, повторяю: вы, господин угольщик по прозвищу Туссен-Лувертюр; вы, господин плотник по прозвищу Жан Бык, и, наконец, ваш главарь, господин Сальватор.

— И вы это сделаете? — спросил Бартелеми, скрестив на груди руки и пристально глядя на пленника.

— Да! — убежденно проговорил граф, понимая, что настала решительная минута и что опасно, может быть, проявлять решимость, но еще опаснее бездействовать.

— Вы даете в том ваше слово?

— Слово дворянина!

— Он сделает, как говорит, дружище Жан! — вскричал Туссен.

Бартелеми Лелон покачал головой:

— А я тебе говорю, дружище Туссен, что не сделает.

— Почему, Жан?

— Да потому, что мы ему помешаем.

Настала очередь графа содрогнуться, когда он услышал, каким тоном были произнесены эти слова, и увидел физиономию плотника, у которого каждый мускул был полон решимости.

— Что ты хочешь этим сказать, Жан? — спросил Туссен.

— Когда он лежал тут недавно на столе без чувств…

— Ну?

— …что бы случилось, если бы он не лишился чувств, а умер?

— Случилось бы то, что он умер, а не лишился чувств, — со свойственной ему логикой рассудил Туссен.

— Разве в таком случае он донес бы на нас и на господина Сальватора?

— Глупости говоришь. Если бы он был мертв, ни на кого бы он не донес!

— Предположим, этот господин умер, — мрачно проговорил Жан Бык.

— Да, но я жив, — возразил Вальженез.

— Вы в этом уверены? — спросил Жан Бык тоном, заставившим Вальженеза усомниться в своей правоте.

— Сударь… — начал граф.

— А я вам заявляю, — продолжал Жан Бык, — вы настолько близки к смерти, что и спорить не стоит.

— Кажется, вы решили меня убить? — спросил Лоредан.

— Если это доставит вам удовольствие, — продолжал Жан Бык, — я расскажу, как вы умрете.

— В таком случае вас отправят не на галеры, а на эшафот, — напомнил Лоредан.

— Эшафот! Эшафот!.. Слышишь, Жан? — пролепетал Туссен.

— Полно тебе! На эшафот поднимаются только дураки, — возразил Жан, — те, что не думают о мерах предосторожности. Но будьте покойны, господин граф, мы позаботимся обо всем. Судите сами…

Граф ждал объяснений, не меняя выражения лица.

— Вот как все произойдет, господин граф, — продолжал плотник, и в его голосе нельзя было заметить ни малейшего колебания. — Я засуну вам в рот кляп, свяжу вас, как раньше… Сними-ка со стены сеть, Туссен…

Туссен исполнил приказание и подал ему рыболовную сеть.

— Я отнесу вас к реке, — продолжал Жан Бык, — там отвяжу лодку, мы отплывем два-три льё по течению, потом в подходящем месте, где глубина не меньше пятнадцати футов, мы вас развяжем, вынем кляп изо рта, закатаем в сеть и бросим в воду. Будьте покойны, вы пойдете на самое дно: уж я позабочусь зацепить ячейки сети за пуговицы на вашем рединготе! Мы подождем минут десять, когда все будет кончено, поднимемся вверх по течению, поставим лодку на место и вернемся сюда, чтобы распить по бутылочке. После чего вернемся в Париж до рассвета, разойдемся по домам так, чтобы никто нас не увидел, и станем ждать.

— Чего ждать? — спросил граф, отирая холодный пот со лба.

— Новостей о господине де Вальженезе, которые люди грамотные — не то что я, к несчастью, — прочтут в газетах:

«В Сене был обнаружен труп молодого человека, утонувшего, по-видимому, несколько дней тому назад. Можно предположить, что несчастный, несмотря на частые сообщения об аналогичных происшествиях, отправился забросить сеть, надев редингот, вместо того чтобы из предосторожности переодеться в блузу: сеть зацепилась за пуговицы одежды, и его затащило в реку. К сожалению, выпутаться ему не удалось.

Часы, обнаруженные в жилетном кармане, деньги, найденные в кармане редингота, перстни на пальцах — все исключает мысль об убийстве.

Тело отправлено в морг».

Ну, как все продумано, а? И вы полагаете, кто-нибудь заподозрит Жана Быка и Туссен-Лувертюра в убийстве господина графа Лоредана де Вальженеза, когда они и знать-то его не знают?!

— Ах, черт побери! — воскликнул Туссен. — До чего же ты умен, Жан Бык, — я от тебя такого никак не ожидал!

— Ты готов? — спросил Жан Бык.

— Еще бы! — отвечал угольщик.

— Как видите, господин граф, — продолжал Жан Бык, — осталось лишь получить ваше согласие, и мы разыграем эту комедию. Но вы знаете: в случае вашего отказа мы обойдемся и без разрешения.

— В воду! В воду! — завопил Туссен.

Бартелеми протянул ручищу по направлению к графу. Тот отступил на два шага, уперся в стену и был вынужден остановиться.

— Дальше хода нет: стена прочная, я ее испытал, — сообщил Бартелеми.

Шагнув вперед, он опустил руку ему на плечо.

Графу де Вальженезу почудилось, будто это рука палача.

— Господа! — промолвил он, предпринимая последнюю попытку спастись. — Вы не можете хладнокровно совершить подобное преступление; вы знаете, что мертвецы встают из своих могил и обвиняют убийц.

— Да, но только не со дна реки, особенно когда они запеленуты в сеть. Сеть готова, Туссен?

— Готова, — отозвался тот. — Не хватает только рыбки.

Жан Бык протянул руку за веревками, брошенными на кровать.

В мгновение ока Лоредану свели запястья вместе и связали их за спиной.

Нетрудно было догадаться, судя по четким и хорошо рассчитанным движениям Жана Быка, что решение он принял окончательно.

— Господа! — заговорил Лоредан. — Я не прошу вас отпустить меня, умоляю: не убивайте меня…

— Тихо! — скомандовал Жан Бык.

— Обещаю вам сто тысяч франков, если…

Граф не успел договорить, как во рту у него снова оказался платок, уже послуживший однажды кляпом.

— Сто тысяч франков, — прошептал Туссен, — сто тысяч франков…

— Да где он их возьмет, эти сто тысяч франков? — пожал плечами Жан Бык.

Пленник не мог говорить, но кивнул на свои карманы, предлагая его обыскать.

Жан Бык протянул ручищу, запустил два пальца в карман редингота г-на де Вальженеза и достал туго набитый бумажник.

Он поставил г-на де Вальженеза к стене, словно мумию в кабинете естественной истории, и, вернувшись к лампе, раскрыл свою находку.

Туссен заглядывал ему через плечо.

Жан Бык насчитал двадцать банковских билетов.

Сердце у Туссена стучало так, будто вот-вот выскочит из груди.

— Настоящие ли это билеты, Туссен? — усомнился плотник. — Прочти-ка, ты же умеешь читать.

— Я думаю, это настоящие банковские билеты, — отвечал Туссен, — да еще какие! Я таких никогда не видел у менял. Они по пять тысяч каждый.

— Двадцать раз по пять, — иными словами — пятью двадцать… о, нечего сказать, счет верный.

— Значит, мы оставим его в живых, — предположил Туссен, — а эту сотню тысяч прикарманим?

— Нет, наоборот, — возразил Жан Бык, — деньги мы ему вернем, а самого его утопим.

— Утопим? — переспросил Туссен.

— Да, — подтвердил Жан.

— И ты уверен, что с нами не случится беды? — вполголоса спросил угольщик.

— Вот в чем наше спасение, — сказал Бартелеми, пряча бумажник в карман графа и застегивая редингот на все пуговицы. — Кто заподозрит, что два бедняка вроде нас с тобой утопили человека, оставив у него в кармане сто тысяч франков?

— В таком случае я предвижу кое-что, — вздохнул Туссен.

— Что же?

— Как бедными мы родились, дружище Жан, так бедными и помрем.

— Аминь! — молвил Жан Бык, взваливая графа на плечо. — Отопри дверь, Туссен.

Тот отворил дверь, но, вскрикнув, тут же отступил назад.

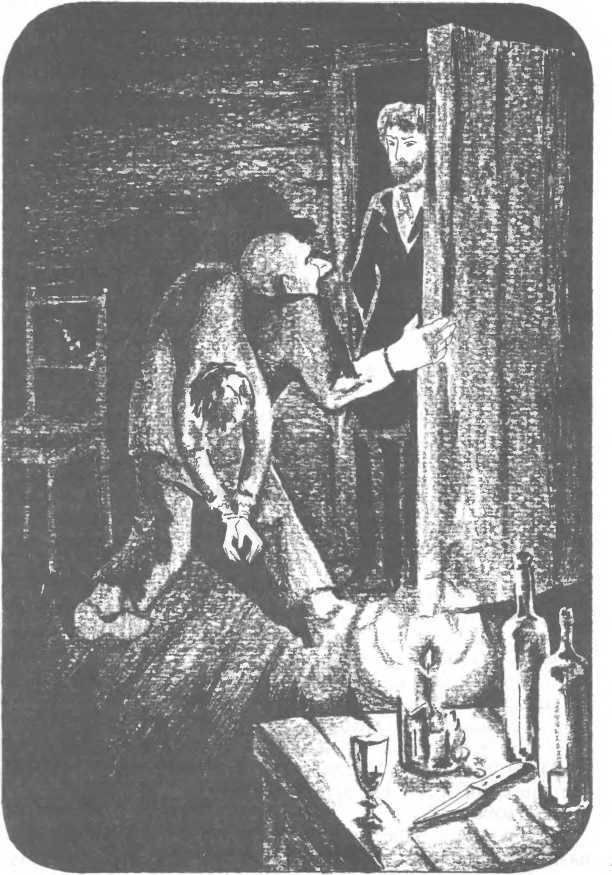

На пороге стоял человек.

Он вошел в дом.

— Смотри-ка, господин Сальватор! — заметил Жан Бык. — Вот дьявол! Как не вовремя!

VII

ГЛАВА, В КОТОРОЙ АВТОР ПРОЛИВАЕТ НЕКОТОРЫЙ СВЕТ НА ЖИЗНЬ САЛЬВАТОРА

Сальватор окинул обоих — вернее, всех троих — спокойным взглядом.

— Ну, что же тут происходит? — поинтересовался он.

— Ничего, — отозвался Жан Бык. — Просто я, с вашего позволения, утоплю господина.

— Да, мы собираемся его утопить, — поддакнул Туссен.

— Зачем такая крайность? — задумчиво спросил Сальватор.

— Потому что он пытался сначала нас напоить…

— Потом подкупить…

— И?..

— И, наконец, запугать!

— Запугать Жана Быка?.. Ладно бы еще Туссен-Лувертюра, но Жана!..

— Вот видите! — воскликнул плотник. — Пропустите же нас, и через полчаса его песенка будет спета…

— И как он пытался тебя запугать, дружище?

— Он сказал, что донесет на вас, господин Сальватор, прикажет вас арестовать и отправит вас на эшафот! Тогда я сказал: «Ладно, а пока что я отправлю вас в Сену!»… Посторонитесь, господин Сальватор.

— Развяжи этого человека, Жан.

— Как! Я должен его развязать?!

— Да.

— Разве вы не слышали, что я рассказал?

— Слышал.

— Я сказал, что он хотел на вас донести, чтобы вас арестовали и гильотинировали.

— А я тебе ответил: «Развяжи этого человека, Жан» — и добавляю: «Оставь меня с ним наедине».

— Господин Сальватор! — взмолился Жан Бык.

— Не беспокойся, дружище, — продолжал настаивать молодой человек. — Господин граф Лоредан де Вальженез против меня бессилен, зато я, наоборот…

— Наоборот?..

— Я всесилен против него. В последний раз прошу: развяжи его и дай нам спокойно переговорить с глазу на глаз.

— Ну, раз вы так хотите… — смирился Жан Бык.

И он бросил на Сальватора вопрошающий взгляд.

— Именно так! — подтвердил молодой человек.

— Тогда я повинуюсь, — окончательно покорился Жан Бык.

Он развязал графу руки, вынул кляп у него изо рта и вышел со своим другом Туссеном, предупредив Сальватора или, скорее, г-на де Вальженеза, что будет стоять за дверью и прибежит по первому зову.

Сальватор проводил их взглядом и, как только дверь за ними закрылась, обратился к графу де Вальженезу:

— Извольте сесть, кузен; нам нужно сказать друг другу слишком много: боюсь, что стоять нам пришлось бы чересчур долго.

Лоредан метнул на Сальватора быстрый взгляд.

— Рассмотрите меня как следует, Лоредан: это я самый! — продолжал тот, отводя красивые черные шелковистые волосы ото лба, невозмутимого и ясного, словно перед ним стоял его лучший друг.

— Откуда вас черт принес, господин Конрад? — спросил граф, чувствуя себя увереннее перед человеком одного с ним ранга, нежели перед двумя простолюдинами, с которыми он только что столь безуспешно сражался. — Слово чести, я считал вас мертвым.

— Как видите, я жив, — возразил Сальватор. — Ах, Боже мой, в истории известно немало такого рода происшествий, начиная с Ореста, приказавшего Пиладу объявить о своей смерти Эгисфу и Клитемнестре, и вплоть до герцога Нормандского, оспаривающего у его величества Карла Десятого трон своего отца Людовика Шестнадцатого.

— Однако ни Орест, ни герцог Нормандский не заставляли тех, кому они мстят или у кого требуют наследство, оплачивать свои похороны, — продолжал в том же тоне г-н де Вальженез.

— Ах, Боже мой, дорогой кузен, не станете же вы меня упрекать в жалких пятистах франках, что вы заплатили за мои похороны! Зато прошу подумать о том, что никогда еще деньги не были помещены надежнее: вот уже около шести лет они вам приносят около двухсот тысяч ливров ренты! Не беспокойтесь, я верну вам пятьсот франков, как только мы уладим наши дела.

— Наши дела! — презрительно бросил Лоредан. — Разве у нас есть общие дела?

— Ну еще бы!

— Уж не касаются ли они наследства покойного маркиза де Вальженеза, моего дядюшки?

— Можете смело прибавить, дорогой господин Лоредан, «и вашего отца».

— Ну, поскольку мы одни и, следовательно, это не имеет никакого значения… Готов прибавить ради вашего удовольствия: «и вашего отца».

— Да, — подтвердил Сальватор, — для меня это большое удовольствие.

— А теперь, господин Конрад… или господин Сальватор — как вам угодно, ведь у вас несколько имен, — не будет ли с моей стороны нескромным поинтересоваться, как случилось, что вы живы, когда все считают вас мертвым?

— Боже мой, да нет, конечно! Я сам собирался поведать вам эту историю, сколь бы мало она вас ни интересовала.

— Напротив, она меня весьма интересует… Рассказывайте, сударь, рассказывайте!

Сальватор поклонился в знак согласия.

— Как вы, должно быть, помните, дорогой кузен, — начал он, — господин маркиз де Вальженез, ваш дядя и мой отец, умер неожиданно и при весьма странных обстоятельствах.

— Отлично помню!

— Вы помните, что он никогда не хотел меня признавать, и не потому, что считал недостойным носить его имя, а потому, что, признав меня, он мог мне оставить лишь пятую часть своего состояния.

— Очевидно, вы лучше меня разбираетесь в статьях кодекса, касающихся незаконнорожденных… Будучи законным сыном, я не имел случая заняться их изучением.

— Ах, сударь, положения эти изучал не я, а мой бедный отец… И настолько тщательно, что в самый день смерти пригласил своего нотариуса, почтенного господина Баратто…

— Да, и никто так никогда и не узнал, зачем он его вызывал. Вы полагаете, для того, чтобы вручить ему завещание на ваше имя?

— Я не полагаю, я в этом уверен.

— Уверены?

— Да.

— И почему?

— Накануне мой отец, чувствуя приближение смерти, о чем я и слышать не хотел, объявил мне, что он намерен сделать или, точнее, уже сделал.

— Мне знакома эта история с завещанием.

— Знакома?

— Да, я уже слышал ее в вашем изложении. Маркиз написал завещание своей рукой и собирался вручить его господину Баратго. Но до того как он это сделал, а может быть, и после того — эта подробность, как бы важна она ни была, так и осталась тайной, — маркиз умер от апоплексического удара. Все так?

— Да, кузен… за исключением одной подробности.

— Какой же?

— Для большей осторожности маркиз написал не одно, а два завещания.

— A-а! Два завещания!

— Точнее — одно и то же, но в двух экземплярах, кузен.

— В котором он завещал вам свое имя и свое состояние?

— Вот именно.

— Какое несчастье, что ни одного из этих завещаний так и не нашли!

— Да, это рок.

— Неужели маркиз забыл вам сказать, где они лежат?

— Один экземпляр предназначался для нотариуса, другой должны были дать мне.

— А до тех пор?..

— До тех пор маркиз запер их в потайном ящике небольшого секретера, стоявшего у него в спальне.

— Однако я полагал, — заметил Лоредан, пристально вглядываясь в Сальватора, — что вы не знали, где находилось это важное завещание?

— Тогда я и не знал.

— А сегодня?..

— Сегодня знаю, — отвечал Сальватор.

— Расскажите же, расскажите! — воскликнул Лоредан. — Это становится любопытно!

— Прошу прощения, но не угодно ли вам сначала послушать, как я оказался жив, хотя все в большей или меньше степени считают меня мертвым? Я изложу все по порядку: от этого рассказ только выиграет в ясности и увлекательности.

— Излагайте по порядку, дорогой кузен, все по порядку… Я вас слушаю.

И граф де Вальженез устроился поудобнее, приняв, насколько было возможно, изысканно-небрежную позу.

Сальватор начал:

— Оставим пока историю с завещанием, представляющуюся вам не совсем ясной, чтобы вернуться к ней позднее и пролить на нее необходимый свет. Мы продолжим, если не возражаете, мою историю с того момента, когда ваше благородное семейство — до тех пор считавшее меня родственником и даже помышлявшее о браке между мною и мадемуазель Сюзанной — стало относиться ко мне как к постороннему и приказало объявить мне, что я должен покинуть особняк на Паромной улице.

Лоредан наклонил голову в знак того, что не возражает слушать рассказ с этого места.

— Надеюсь, вы воздадите мне должное, признав, дорогой кузен, что я не причинил вам хлопот и безропотно повиновался? — продолжал Сальватор.

— Это так, — отозвался Лоредан. — Но разве вы вели бы себя точно так же, если бы нашлось пресловутое завещание?

— Возможно, нет, — ответил Сальватор. — Человек слаб, и когда ему предстоит перейти из роскоши в нищету, он волнуется, как шахтер, впервые спускающийся в подземелье… Однако в глубине подземелья его порой поджидают рудная жила или чистое золото!

— Дорогой кузен! С такими принципами человек никогда не будет чувствовать себя бедняком!

— К несчастью, в те времена у меня их не было: меня обуревала гордыня! Правда, моя гордость заставляла меня действовать так, как другой ведет себя в смирении. Я оставил лошадей в конюшне, экипажи — в каретном сарае, туалеты — в шкафу, деньги в секретере и ушел в чем был, с сотней луидоров в кармане, выигранных накануне в экарте. По моим предположениям, этих денег должно было хватить на год жизни, подобной существованию мелкого служащего… У меня были кое-какие таланты, так я, во всяком случае, думал; я мог набросать пейзаж, написать портрет, говорил на трех языках. Буду давать уроки рисунка, немецкого, английского и итальянского языков, решил я. Снял меблированную комнату на шестом этаже в глубине предместья Пуассоньер, то есть в квартале, где никогда ноги моей не было и где, стало быть, никто меня не знал. Порвал все прежние связи, попытался зажить новой жизнью, жалея лишь об одной вещице, оставленной в покинутом мною богатом особняке…

— Об одной вещице?

— Да. Угадайте, какой?

— Говорите!

— О небольшом секретере розового дерева, фамильной безделушке, которая досталась маркизу от матери, а той, кажется, от бабки.

— О Господи! — обронил Лоредан. — Что ж вы не попросили? Я бы с удовольствием вам его подарил.

— Я вам верю — прежде всего потому, что вы мне об этом говорите, дорогой кузен, а во-вторых, я узнал, что вы приказали продать секретер вместе с другой обстановкой.

— А вы хотели бы, чтобы я хранил всю эту рухлядь?

— Да что вы! Напротив! И скоро я представлю доказательства того, что вы поступили правильно… Итак, я ушел, сожалея лишь об этой малости, и начал новую жизнь, как говорит Данте. Ах, дорогой кузен, желаю вам никогда не разоряться! Как отвратительно быть бедным и упрямо пытаться сохранить порядочность!

Господин де Вальженез презрительно усмехнулся.

— Вы знаете жизнь и можете вообразить, как все произошло, не правда ли, дорогой кузен? — продолжал Сальватор. — Мой талант художника, прелестный для любителя, оказался весьма посредственным для профессионала. Мое знание языков, достаточное для богатого путешественника, было лишено глубины, необходимой преподавателю, который должен учить других. Через девять месяцев я проел свою сотню луидоров, у меня не было ни единого ученика, торговцы не брали моих картин… Короче говоря, поскольку я не хотел ни становиться мошенником, ни жить на содержании, мне оставалось выбрать между рекой, веревкой и пистолетом!

— И вы, конечно же, остановили выбор на пистолете?

— О, такие решения не так уж просто принимаются, дорогой кузен! Когда вам самому доведется стоять перед подобным выбором, вы увидите, как трудно проглотить эту пилюлю… Я долго колебался. О реке нечего было и думать: я умел плавать, а с камнем на шее я напоминал бы несчастного щенка, и это сходство было мне отвратительно. Веревка обезображивает: кроме того, еще недостаточно изучено, что чувствует человек, когда его вешают: я боялся, что кто-нибудь скажет, будто я покончил с собой из любопытства… Оставался пистолет… Он тоже обезображивает, но вид застрелившегося человека скорее пугает, нежели может показаться смешным. Я неплохо разбирался в медицине или, точнее, в хирургии и мог направить ствол в нужное место; я был уверен, что не промахнусь.

Я назначил себе неделю, чтобы еще раз попытаться начать жизнь заново, дав себе слово, что, если мне это не удастся, я по истечении этого срока покончу с собой. Все мои попытки провалились! Настал последний день… Я добросовестно испробовал все; у меня оставался двойной луидор: этого было недостаточно даже для того, чтобы купить приличный пистолет, который не разорвало бы у меня в руках при первом же выстреле; кроме того, мне была отвратительна самая мысль пустить себе пулю в лоб из дрянного оружия.

К счастью, у меня был кредит. Я пошел к Лепажу, моему прежнему поставщику; он не видел меня около года и, полагая, что у меня двести тысяч ливров ренты, предоставил в мое распоряжение весь свой магазин. Я выбрал превосходный двухзарядный пистолет с короткими нарезными стволами, расположенными один над другим. Я решил, что укажу в завещании: пистолет принадлежит Лепажу, и я хочу, чтобы он был возвращен хозяину. Свой пистолет я зарядил, пока находился у оружейника, по две пули в каждый ствол — этого было больше чем достаточно! Когда я все это тщательно проделывал, мне показалось, что в лице у хозяина промелькнуло сомнение; но я был — во всяком случае, казался — таким жизнерадостным, что, даже если он что-нибудь и заподозрил, его подозрение сейчас же развеялось.

Когда пистолет был заряжен, я почувствовал голод. Поднявшись по улице Ришелье, я направился на бульвар, заглянул в кафе Риш и пообедал там. Вошел туда с сорока франками, а вышел с тридцатью. Десятифранковый обед в кафе Риш мог себе позволить человек, имевший двести тысяч ливров ренты и собиравшийся пустить себе пулю в лоб, потому что у него осталось всего сорок франков. Было два часа, когда я вышел из кафе. Мне пришла в голову мысль попрощаться с аристократическим Парижем; я поднялся по бульвару до церкви Мадлен, свернул на Королевскую улицу и присел на Елисейских полях. Там передо мной проехали мои знакомые светские дамы, элегантные господа… Видел я и вас, кузен: вы ехали на моем арабском скакуне Джериде. Никто меня не узнал, ведь меня не было около года, а отсутствие — почти смерть, когда же оно сопровождается разорением, это смерть окончательная и бесповоротная.

В четыре часа я встал и, машинально сжимая рукоятку своего пистолета, словно руку последнего друга, пошел в свою сторону. Случаю — прости, Господи, нечаянно произнес это слово! — Провидению было угодно, чтобы я свернул на улицу Сент-Оноре. Я говорю «Провидению» и подчеркиваю это; я направлялся в предместье Пуассоньер и мог пойти либо по улице Риволи, либо по бульвару, где довольно чисто; я же зашагал по грязной улице Сент-Оно-ре. Почему?!

О чем я тогда думал? Трудно сказать. Блуждал я мысленно по темным полям прошлого или по сияющим равнинам будущего? Воспарял мой разум над нашим миром подобно бесплотной душе? Или бренное тело увлекало его вслед за собой в глубокую могилу? Не знаю. Я грезил: ничего не видел, ничего не ощущал, кроме рукоятки пистолета, которую я то нежно поглаживал, то сжимал изо всех сил…

Вдруг на моем пути возникло препятствие: улицу Сент-Оноре запрудила толпа. Молодой священник, покровительствуемый аббатом Оливье, выступал с проповедью в церкви святого Рока. Мне захотелось войти в церковь и в ту самую минуту, как я собирался встретиться с Богом лицом к лицу, воспринять как манну небесную святое слово, которое я взял бы с собой в долгий путь… Ступени паперти были переполнены народом; я вошел с улицы Сен-Рок и беспрепятственно приблизился к подножию кафедры. Только там я выпустил рукоятку смертельного оружия, чтобы зачерпнуть святой воды, и перекрестился…

VIII

КАК ГОСПОДИН КОНРАД ДЕ ВАЛЬЖЕНЕЗ ПОНЯЛ, ЧТО ЕГО ИСТИННОЕ ПРИЗВАНИЕ — БЫТЬ КОМИССИОНЕРОМ

Сальватор прервал свой рассказ.

— Простите! — обратился он к своему кузену. — Вам может показаться, что я излишне многословен. Но я подумал, что моя жизнь имела для вас большое значение и каждая подробность ее в то решающее время должна вас интересовать.

— Вы совершенно правы, сударь, — посерьезнел вдруг Лоредан. — Продолжайте, я вас слушаю.

— Голос проповедника достиг моего слуха, прежде чем я увидел его самого, — говорил между тем Сальватор. — В этом вибрирующем голосе чувствовалась то мягкость, то необычайная сила, но он неизменно трогал душу. Несколько минут я слышал только мелодичные звуки, сладостный гармоничный речитатив; мыслями я уже был далек от настоящего, и понадобилось некоторое время, чтобы голос из этого мира, казавшегося мне прошлым, дошел до меня… Судя по первым же словам, которые я услышал и осознал, я понял, что проповедник не то чтобы выступает против самоубийства, но рассуждает на эту тему с высшей точки зрения — с точки зрения общественных интересов. Он говорил об обязанностях человека перед себе подобными, о пустоте… я не помню его собственного определения, но смысл заключался в том, что человек, умирающий раньше отмеренного ему Провидением срока, оставляет вокруг себя невосполнимую пустоту.

Он привел слова Шекспира, когда Гамлет, отгоняющий от себя мысль о самоубийстве, которая его душит, подступает к нему, подталкивает его к могиле, говорит: «И воробей не погибнет без воли Провидения».

Подобно тарану, терпеливо пробивающему одну, другую, третью стены, он приводил и опровергал один за другим все мотивы, толкающие человека на самоубийство: обманутое честолюбие, любовную измену, потерянное состояние. Он напомнил о веках веры — с четырнадцатого по восемнадцатый, — напрасно пытаясь отыскать в них следы самоубийства и не находя их. Согласно его идее, самоубийство начиналось там, где прекращал свое существование монастырь. Раньше человек обманутый, преданный, разорившийся — словом, раздавленный горем, какое бы ни было это горе, уходил в монастырь. Это был способ расстаться с жизнью, моральное, если не физическое, самоубийство: человек хоронил себя в огромной общей могиле, называемой монастырем; он молился, и ему случалось найти в этом утешение. Сегодня ничего этого нет, многие обители были уничтожены или закрыты, поэтому монастыри стали редки; на земле больше не молятся. Остается труд: трудиться — значит молиться!..

Эти слова были для меня настоящим откровением, и я взглянул на того, кто их произносил. Это был красивый монах лет двадцати пяти, в испанской одежде: бледный доминиканец, худой, черноглазый… Огромные глаза его были особенно хороши! Он объединял в своей жизни два способа существования, о которых говорил: молитву и труд. Чувствовалось, что этот человек беспрестанно молится и всегда трудится.

Я огляделся и спросил себя, какая работа по мне. Руссо учит своего Эмиля столярничать; меня же, к сожалению, не научили никакому ремеслу. И здесь я увидел человека лет тридцати в черной бархатной куртке и с каскеткой в руке. На груди у него была медная бляха. Я узнал в нем комиссионера. Он стоял, прислонившись к колонне, и внимательно слушал проповедника. Я прошел рядом с ним и прислонился к той же колонне: решил не терять его из виду, мне надо было расспросить его. Я дослушал проповедь до конца, но еще раньше, чем она окончилась, я уже решил, что буду жить… Проповедник спустился с кафедры и прошел мимо меня.

«Как вас зовут, святой отец?» — остановил я его.

«Среди людей или перед Господом?» — спросил он.

«Перед Господом».

«Брат Доминик».

И он пошел дальше… Толпа потянулась из церкви. Я последовал за комиссионером. На углу улицы Сен-Рок я его окликнул:

«Простите, дружище!»

Он обернулся:

«Сударь нуждается в моих услугах?»

«Да», — улыбнулся я.

«Мне взять ремни или это будет просто посылка?»

«Я хотел бы кое-что узнать».

«A-а, понимаю: господин — чужестранец…»

«В жизни — да!»

Он бросил на меня удивленный взгляд.

«Вы довольны своим ремеслом?» — спросил я.

«Все зависит от того, как вы это понимаете».

«Я спрашиваю, нравится ли оно вам».

«Ну, конечно, раз я работаю комиссионером!»

«Позвольте вам заметить, что это не всегда достаточная причина…»

«Так что же вам все-таки угодно знать?»

«Можно прожить этим ремеслом?»

«Сотен и тысяч оно не принесет, но в конечном счете прокормить может».

«Будьте любезны, просветите меня!»

«Спрашивайте, и я отвечу на ваш вопрос».

«Сколько вы получаете в среднем за день?»

«В приличных кварталах — пять-шесть франков». «Стало быть, две тысячи франков в год?»

«Около того».

«Сколько из них вы тратите?»

«Почти половину».

«Таким образом, вы откладываете каждый год по…»

«По тысяче франков!»

«В чем заключаются неприятные стороны вашего ремесла?»

«Я таких не знаю».

«Вы свободный человек?»

«Свободен как ветер».

«Мне казалось, что вы зависите от других…»

«От других? О Господи, да кто же от них не зависит? Начать хотя бы с короля Карла Десятого — разве он не зависит от других? Клянусь, я чувствую себя куда более свободным, чем он!»

«Почему?»

«Если поручение кажется мне подозрительным, я от него отказываюсь; если ноша представляется слишком тяжелой, я за нее не берусь. Все дело в том, чтобы тебя знали, а уж потом можно и выбирать».

«Вы давно работаете комиссионером?»

«Десять лет».

«И за это время вы ни разу не пожалели, что выбрали именно это ремесло?»

«Никогда».

Я на мгновение задумался.

«Это все, что вы хотели знать?» — спросил мой собеседник.

«Последний вопрос!»

«Слушаю вас».

«Когда человек хочет стать комиссионером, что он должен предпринять?»

Комиссионер посмотрел на меня и рассмеялся.

«Уж не хотите ли вы, случаем, пойти в комиссионеры?» «Возможно».

«Дело это нехитрое, и ничьих протекций не нужно».

«Да ну?»

«Конечно. Вы идете в префектуру с двумя свидетелями, которые поручатся за вашу нравственность, и просите номер».

«И сколько это стоит?»

«Дадите сколько-нибудь за беспокойство».

«Спасибо, друг мой!»

Я вынул из кармана монету в пять франков и подал ему.

«А это что?» — удивился он.

«Это за беспокойство, которое я вам причинил».

«Это было не беспокойство, а удовольствие, а за удовольствие я денег не беру».

«В таком случае позвольте пожать вам руку и поблагодарить вас».

«Это другое дело!»

Он протянул мне грубую руку; мы обменялись сердечным рукопожатием.

«Черт возьми! — сказал я про себя, удаляясь. — Как странно: мне кажется, что я впервые пожал руку человеку!»

И я пошел к себе в мансарду.

IX

САМОУБИЙСТВО

— С того момента, как я простился с мыслью о смерти, — продолжал Сальватор, — у меня появились совсем другие заботы! Прежде всего — ужин, который был бы мне не нужен, если бы я упорствовал в своем первоначальном проекте. Затем мне необходимо было купить полный костюм комиссионера и, наконец, мне надо было позаботиться о «субъекте», как говорят в анатомическом театре, — «субъекте», которого я мог бы выдать за себя… Если я и передумал распроститься с жизнью, то хотел, чтобы меня, по крайней мере, сочли умершим. Я немного изучал медицину и занимался анатомией в двух-трех больницах: был знаком со служителями из анатомического театра. Дело заключалось в том, чтобы добыть труп молодого человека моих лет, уложить его в мою постель и изуродовать ему лицо выстрелом. Однако тут бы серьезное неудобство: врач, констатирующий смерть, сразу определит, что выстрел был произведен в уже остывший труп. Я отправился в Отель-Дьё; когда-то я оказал большую помощь служителю анатомического театра, освободив его брата от воинской повинности; этот человек был готов отдать за меня жизнь. Брат был кучером фиакра и тоже считал себя моим должником. Я приказал позвать служителя.

«Луи! — сказал я ему. — Часто ли к вам приносят людей, пустивших себе пулю в лоб?»

«Раза два-три в месяц, господин Конрад. Не чаще!»

«Мне во что бы то ни стало нужен первый, который поступит в Отель-Дьё, слышишь, Луи?»

«Чего бы это ни стоило, сударь, он будет ваш, даже если за это я лишусь места!»

«Спасибо, Луи».

«Куда доставить тело?»

«Ко мне в предместье Пуассоньер, дом номер семьдесят семь, пятый этаж».

«Я договорюсь с братом».

«Я могу на тебя рассчитывать, Луи?»

«Я же дал слово, — пожал он плечами, — только будьте по ночам дома».

«Начиная с сегодняшнего вечера я никуда не выйду, будь покоен».

Я боялся, что с моими тридцатью франками мне долго не продержаться: я мог умереть от голода раньше, чем кто-нибудь, еще более несчастный, вздумает застрелиться…

По дороге домой я зашел к старьевщику и подобрал бархатные штаны, куртку и жилет за пятнадцать франков, купил эти вещи и со свертком под мышкой пошел к себе. Охотничьи ботинки и старая каскетка должны были довершить мой костюм. У меня оставалось пятнадцать франков. С умом их распределив, я мог бы протянуть дней пять-шесть. Все уже было готово для решительной минуты, даже мое предсмертное письмо.

На третью или четвертую ночь я услышал условный сигнал: в мое окно, выходившее на улицу, ударил камешек. Я спустился, открыл дверь; перед домом стоял фиакр с трупом; мы с Луи перенесли его в мою комнату, положили на кровать, я надел на него одну из своих рубашек. Это был труп молодого человека; его лицо было до неузнаваемости обезображено выстрелом. Случай, этот страшный союзник, сослужил мне прекрасную службу!

Я разрядил один из стволов своего пистолета, обжег его для видимости, будто из него стреляли, и вложил мертвецу в руку, не забыв упомянуть в предсмертном письме, что пистолет принадлежит Лепажу: оружейный мастер, таким образом, должен был помочь установить личность убитого, сообщив, что господин Конрад де Вальженез приходил к нему за пистолетом за три или четыре дня до самоубийства.

Я оставил свою одежду на стуле, словно позаботился о том, чтобы раздеться перед смертью; потом облачился в костюм комиссионера, запер дверь на два оборота, спустился вместе с Луи, бросил ключ на середину улицы —

будто бы сделал это из окна, заперевшись изнутри. Стекло, разбитое Луи, когда он бросил камень, должно было заставить свидетелей поверить в версию самоубийства. У меня был ключ от входной двери: мы вышли так, что привратник нас не видел и не слышал. На следующее утро в девять часов я явился в полицию с двумя поручителями, Луи и его братом, и мне выдали бляху на имя Сальватора… С того дня, дорогой кузен, я исполняю обязанности комиссионера на углу Железной улицы рядом с кабачком «Золотая раковина».

— С чем вас и поздравляю, сударь, — отозвался Лоредан. — Но, признаться, я не вижу связи между этой историей и сведениями о завещании маркиза; не понимаю также, каким образом вы мне вернете пятьсот франков, которые мы напрасно отдали господину Жакалю на ваши похороны.

— Погодите, дорогой кузен, — продолжал Сальватор. — Какого черта! Не думаете же вы, что я просто так открыл вам тайну своего существования, не будучи уверен в вашей скромности!

— В таком случае вы и ваши люди, кажется, рассчитываете держать меня здесь до судного дня?

— О господин граф, вы заблуждаетесь; у меня другие намерения. Завтра в пять часов утра вы будете свободны.

— Знаете, что я сказал вашим приспешникам? Я обещал, что через час после того, как мне будет возвращена свобода, вы все будете выданы и арестованы.

— Да, да, это едва не кончилось для вас весьма плачевно! Если бы я не оказался в эту минуту на пороге, вы рисковали уже никогда никого не выдать полиции и не арестовать, а ведь это, в сущности, недостойное занятие, дорогой кузен. Я вам предсказываю заранее, что вы еще подумаете, а подумав, оставите этого ничтожного Сальватора в покое у его тумбы на Железной улице, чтобы и он вас не тронул в вашем особняке на Паромной улице.

— Могу ли я, воспользовавшись вашей откровенностью, дорогой господин Сальватор, полюбопытствовать, как вы рассчитывали меня побеспокоить?

— Об этом я вам расскажу. Самое интересное я припас на конец.

— Я вас слушаю.

— На сей раз я просто уверен в вашем внимании! Начнем с нравоучения: я давно заметил, дорогой кузен, что если творишь добро — это приносит удачу.

— Вы хотели, по-видимому, начать с банальности?

— Банальность, нравоучение… Вы еще оцените это в свое время. Вчера, дорогой кузен, я решил сделать доброе дело и похитить у вас Мину, что, к величайшей своей радости, благополучно и исполнил.

На губах Вальженеза мелькнула улыбка, в которой ясно читалась лютая ненависть и жажда мщения.

— Итак, — продолжал Сальватор, — вчера, отправляясь на почтовую станцию заказать лошадей, на которых укатили нежные влюбленные, я зашел на городской аукцион, что по улице Жёнёр, если не ошибаюсь; во дворе разгружали мебель для продажи с торгов…

— Да какого черта вы мне это рассказываете, господин Сальватор! — воскликнул Лоредан. — И что мне за интерес слушать про мебель, которую разгружали на улице Жёнёр?

— Если вы наберетесь терпения еще на пол минуты, дорогой кузен, я вас не разочарую и вы почувствуете определенный интерес, — в этом я просто уверен!

— Ну, послушаем! — сказал Лоредан, небрежно закидывая ногу на ногу.

— Один из предметов этой мебели заставил меня вскрикнуть от изумления… Угадайте, что я увидел среди этого хлама?

— Черт возьми, как, по-вашему, я могу угадать?

— Вы правы, это невозможно… Я узнал небольшой секретер розового дерева, принадлежавший моему отцу, а отец любил его за то, что он достался ему от матери, которая, в свою очередь, унаследовала секретер от бабушки, о чем, впрочем, я вам уже говорил.

— Ну, поздравляю! Я так и вижу: вы купили этот предмет розового дерева за пятьдесят франков, и теперь он украшает гостиную господина Сальватора!

— За шестьдесят, дорогой кузен. Я купил его за шестьдесят франков. Откровенно говоря, он стоил этих денег!

— Из-за воспоминаний, которые он навевал?

— Да… И, кроме того, из-за бумаг, в нем находившихся.

— Ах, в нем были бумаги? — спросил Лоредан.

— Да, и очень дорогие!

— И эти бумаги сохранились, несмотря на то что секретер прошел через руки многочисленных покупателей?.. По правде говоря, дорогой Сальватор, Небо творит ради вас настоящие чудеса!

— Да, сударь, — без улыбки произнес Сальватор, — и я нижайше благодарен ему за это.

Потом в прежнем тоне он продолжал:

— Хотя чудо не так уж велико, как может показаться на первый взгляд, в чем вы сейчас убедитесь.

— Я слушаю.

— Вижу, вижу… Итак, я унес секретер домой.

— Унесли?

— Ну, конечно! На ремнях… я же комиссионер! — улыбнулся Сальватор.

— Верно, — кусая губы, согласился Лоредан.

— Когда я принес секретер, — я так любил его когда-то! — меня, как вы понимаете, охватило желание как следует его осмотреть. Я выдвигал один за другим все ящички, отпирал замочки, исследовал все сверху донизу… Вдруг я заметил, что у среднего ящика, того, в котором хранились деньги, двойное дно!..

Лоредан не отрывал от Сальватора горящего взора.

— Интересно, не правда ли? — продолжал Сальватор. — Ну, не стану вас томить. Ящик был с секретом, но я его разгадал и открыл ящик.

— И что там было?

— Одна-единственная бумага.

— И эта бумага?..