Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 32. Сальватор. Часть. 1,2

Назад: XXIII СУД ПРИСЯЖНЫХ ДЕПАРТАМЕНТА СЕНА

Дальше: XXXII ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ЗА ДЕНЬГИ

XXVII

ОТЕЦ И СЫН

Все цветы надежды, что медленно прорастают в сердце человека и приносят плоды лишь в определенное время, распускались в душе аббата Доминика, по мере того как он удалялся от короля и приближался к своим согражданам, простым смертным.

Припоминая слабости несчастного монарха, он полагал, что человек этот, уставший от жизни, добросердечный, но безвольный, не способен стать серьезным препятствием на пути великой богини, шествующей с тех пор, как человеческий гений воспламенил ее факел, — богини, что зовется Свободой!

И, странное дело, — это, впрочем, свидетельствовало о том, что Доминик, несомненно, твердо знал, чем ему следует заняться, — все его прошлое вдруг промелькнуло у него перед глазами. Он стал вспоминать малейшие подробности своей жизни после семинарии, свои необъяснимые колебания в тот момент, когда он произносил обет, внутреннюю борьбу, когда был рукоположен в сан. Но все победила тайная надежда; подобно огненному столпу Моисея, она указывала ему путь в обществе и говорила, что поприще, на котором он мог бы принести наивысшую пользу своему отечеству, — религия.

Подобно путеводной звезде волхвов, его совесть сияла и указывала ему верный путь. На одно мгновение непогода закрыла его небосвод и он едва не сбился с пути. Но скоро он снова прозрел и пустился в дорогу, если и не с полным доверием, то с непреклонной решимостью.

Доминик с улыбкой ступил на последнюю ступеньку дворцовой лестницы.

Какой затаенной мысли он мог улыбаться в столь затруднительном положении?

Но едва он вышел на двор Тюильрийского дворца, как увидел приветливое лицо Сальватора: тот с лихорадочным беспокойством поджидал аббата, тревожась за исход дела.

Одного взгляда на несчастного монаха оказалось довольно Сальватору, чтобы понять, чем закончился его визит к королю.

— Отлично! — промолвил он. — Вижу, король удовлетворил вашу просьбу и предоставил отсрочку.

— Да, — кивнул аббат Доминик. — В сущности, это прекрасный человек.

— Вот что меня отчасти примиряет с его величеством Карлом Десятым, — продолжал Сальватор. — Благодаря этому я готов вернуть ему свою благосклонность. Прощаю ему слабости, помятуя о его врожденной доброте. Надо быть снисходительным к тем, кому не суждено слышать правду.

Внезапно переменив тон, он продолжал:

— Сейчас возвращаемся в Консьержери, не так ли?

— Да, — только и ответил аббат, пожимая Сальватору руку.

Они сели в проезжавший по набережной свободный экипаж и скоро были на месте.

У ворот мрачной тюрьмы Сальватор протянул Доминику руку и спросил, что тот намерен делать после встречи с отцом.

— Я тотчас покину Париж.

— Могу ли я быть вам полезным там, куда вы отправляетесь?

— Под силу ли вам ускорить получение паспорта?

— Я помогу вам получить его незамедлительно.

— В таком случае, ждите меня дома: я зайду за вами.

— Нет, лучше я буду ждать вас здесь через час, вы найдете меня на углу набережной. В тюрьме разрешено оставаться лишь до четырех часов; сейчас — три.

— Стало быть, через час, — повторил аббат Доминик и еще раз пожал молодому человеку руку.

Он исчез под мрачными сводами.

Пленника поместили в камеру, где когда-то сидел Лувель и где было суждено оказаться Фиески. Доминик без затруднений проник к отцу.

Господин Сарранти сидел на табурете. При виде сына он поднялся и шагнул ему навстречу. Тот поклонился с почтительностью, с какой приветствуют мучеников.

— Я ждал вас, сын мой, — сообщил г-н Сарранти.

В его голосе послышался упрек.

— Отец! — отвечал аббат. — Не моя вина в том, что я не пришел раньше.

— Верю, — взяв его руки в свои, отозвался пленник.

— Я только что из Тюильри, — продолжал Доминик.

— Из Тюильри?

— Да, я виделся с королем.

— Виделись с королем, Доминик? — удивленно спросил г-н Сарранти, пристально вглядываясь в сына.

— Да, отец.

— Зачем вы к нему ходили? Надеюсь, не д ля того, чтобы добиться отмены приговора?

— Нет, отец, — поспешил сказать аббат.

— О чем же вы его просили?

— Об отсрочке.

— Отсрочка?! Зачем отсрочка?

— По закону вам положено три дня для подачи жалобы; если ничто не заставляет кассационный суд поторопиться с решением, рассмотрение дела может занять от сорока до сорока двух дней.

— Так что же?

— Я попросил два месяца.

— У короля?

— У короля.

— Почему два месяца?

— Мне необходимо это время, чтобы добыть доказательства вашей невиновности.

— Я не стану подавать жалобу, Доминик! — решительно заявил г-н Сарранти.

— Отец!

— Не стану; это решено окончательно, я запретил Эмманюелю подавать жалобу от моего имени.

— Отец, что вы говорите?

— Говорю, что отказываюсь от какой бы то ни было отсрочки; раз меня осудили, я хочу, чтобы приговор был приведен в исполнение; я дал отвод судьям, но не палачу.

— Отец, выслушайте меня!

— Я хочу, чтобы меня казнили… Спешу покончить с земными мучениями и людской несправедливостью.

— Отец… — печально прошептал аббат.

— Я знаю, Доминик, все, что вы можете сказать по этому поводу; знаю, в чем вы вправе меня упрекнуть.

— Высокочтимый отец! — краснея, произнес Доминик. — Я готов умолять вас на коленях…

— Доминик!

— А что, если б я вам сказал: обещаю сделать так, что в глазах людей вы будете непричастны к преступлениям и столь же чисты, как Божий свет, что пробивается сюда сквозь прутья этой тюремной решетка…

— Вот что, сын мой: после смерти я предстану во всем блеске невиновности; но я не стану просить отсрочки и не приму милости.

— Отец! Отец! — в отчаянии вскричал Доминик. — Не упорствуйте в своем решении, ведь оно приведет к вашей смерти и повергнет меня в отчаяние и, возможно, из-за этого я бесполезно сгублю свою душу.

— Довольно! — остановил сына г-н Сарранти.

— Нет, не довольно, отец!.. — опускаясь на колени, продолжал Доминик; он сжал руки отца, осыпал их поцелуями и омыл слезами.

Господин Сарранти попытался отвернуться и вырвал свои руки.

— Отец! — продолжал Доминик. — Вы отказываетесь, потому что не верите моим словам; отказываетесь, так как вам пришла в голову нелепая мысль, что я прибегаю к уловке, дабы оспорить вас у смерти и прибавить вам два месяца жизни, такой благородной и полноценной, между тем как вы готовы умереть в любую минуту, в любом возрасте, зная, что в глазах Высшего судии умрете во цвете лет как герой.

Печальная улыбка, свидетельствовавшая о том, что Доминик попал в цель, мелькнула на губах г-на Сарранти.

— Так вот, отец, — сказал Доминик, — клянусь, что слова вашего сына не пустой звук; клянусь, что здесь, — Доминик прижал руку к груди, — доказательства вашей невиновности!

— И вы их не представили на суде! — воскликнул г-н Сарранти, отступив на шаг и недоверчиво глядя на сына. — Вы позволили вынести своему отцу приговор, осудить его на позорную смерть, имея вот здесь, — он указал пальцем монаху на грудь, — доказательства невиновности вашего отца?!

Доминик протянул руку.

— Отец! Как верно то, что вы честный человек и что я ваш сын, так же верно и то, что если бы я пустил в ход эти доказательства, спас вам жизнь и честь с их помощью, вы стали бы меня презирать, отец, и еще скорее умерли бы от презрения, нежели от руки палача.

— Раз вы не можете представить эти доказательства сегодня, как вы сможете сделать это позднее?

— В этом, отец, заключается еще одна тайна, которую я тем более не вправе вам открыть: это тайна моя и Бога.

— Сын! — отрывисто бросил осужденный. — Во всем этом, по-моему, слишком много таинственности. Я не привык принимать то, что не понимаю. Раз я не понимаю, я отказываюсь.

Он отступил и знаком приказал монаху подняться:

— Довольно, Доминик! Избавьте меня от этого спора. Давайте проведем последние часы, которые нам суждено прожить на земле вместе, как можно более мирно.

Монах вздохнул. Он знал, что после этих слов отца надеяться ему не на что.

Тем не менее, поднимаясь, он соображал, как заставить несгибаемого человека, каковым он считал своего отца, изменить решение.

Господин Сарранти указал аббату Доминику на табурет и, желая унять волнение, несколько раз прошелся по тесной камере. Потом он поставил рядом с сыном другой табурет, сел, собрался с мыслями и повел с монахом, слушавшим его с опущенной головой и сжавшимся сердцем, такую речь:

— Сын мой! Я очень сожалею, что мы расстаемся. Кроме того, перед смертью я испытываю раскаяние или, вернее, страх, что неправильно прожил жизнь.

— Отец! — так и вскинулся Доминик, пытаясь схватить отца за руки, которые тот отдернул, но не оттого, что холодно относился к сыну, а, напротив, потому, что боялся подпасть под его влияние.

Сарранти продолжал:

— Выслушайте, что я скажу, Доминик, и судите меня.

— Отец!

— Повторяю: судите меня… Я горжусь тем, что мой сын — человек высоконравственный… Как, по-вашему, хорошо или плохо я употребил разум, данный мне Богом, для того, чтобы быть полезным другим людям?.. Иногда я сомневаюсь… выслушайте меня… Мне кажется, этот разум ничего им не дал. Другая моя задача состояла в том, чтобы способствовать по мере сил развитию цивилизации, к чему мы все призваны, и, наконец, для меня было очень важно посвятить свою жизнь одной идее или, вернее, одному человеку во всем его величии.

— О отец! — только и сказал монах, не сводя с г-на Сарранти горящего взора.

— Выслушайте меня, сын мой, — продолжал настаивать узник. — Как я вам уже говорил, я вдруг стал сомневаться, правильный ли путь я избрал. Стоя на пороге смерти, я пытаюсь дать себе отчет в содеянном и счастлив, что делаю это в вашем присутствии. Вы полагаете, что я мог израсходовать данную мне силу иначе? Удалось ли мне наилучшим образом употребить способности, дарованные мне Богом, а поставив перед собой задачу, достойно ее исполнить? Отвечайте, Доминик.

Тот снова опустился перед отцом на колени.

— Благородный мой отец! — сказал он. — Я не знаю на свете человека, который более верно и благородно, чем вы, не щадя сил, служил бы делу, представляющемуся ему справедливым и добрым. Я не знаю человека более безупречной честности, более бескорыстного в своей преданности. Да, благородный мой отец, вы выполнили свою задачу настолько, насколько она была перед вами поставлена, а темница, в которой мы сейчас находимся, — это материальное свидетельство величия вашей души, вашей высокой самоотверженности.

— Спасибо, Доминик, — поблагодарил г-н Сарранти. — Если что и утешит меня в смерти, так это мысль, что мой сын имеет право мной гордиться. Итак, я покину вас, мое единственное дитя, если и не без сожалений, то, во всяком случае, без угрызений совести. Однако не все еще силы я положил на благо отечества; сегодня мне представляется, что я исполнил свое предназначение едва ли наполовину; мне казалось, я вижу в туманной дали, впрочем вполне достижимой, яркий луч новой жизни, нечто вроде освобожденной родины и, — как знать? — может быть, в конечном результате — освобождение народов!

— Ах, отец! — вскричал аббат. — Не теряйте из виду этот луч надежды, умоляю вас! Ведь, подобно огненному столпу, он должен привести Францию в землю обетованную. Отец! Выслушайте меня, и пусть Господь наделит силой убеждения своего скромного служителя!

Господин Сарранти провел рукой по вспотевшему лбу, будто отгоняя мрачные мысли, способные помешать ему понять слова сына.

— Теперь выслушайте и вы меня, отец! Вы только что одним словом осветили общественный вопрос, которому самые благородные люди посвящают жизнь; вы сказали: человек и идея.

Не спуская глаз с Доминика, г-н Сарранти одобряюще кивнул.

— Человек и идея — этим все сказано, отец! Человек в своей гордыне полагает, что он хозяин идеи, тогда как, напротив, идея управляет человеком. Ах, отец! Идея — дочь самого Господа, и Бог дал ей, дабы исполнить ее необъятную задачу, людей в качестве инструментов… Слушайте внимательно, отец; порой я начинаю говорить туманно…

Идея светит сквозь века словно солнце, ослепляя людей, которые ее обожествили. Посмотрите, как она рождается вместе с солнцем: где идея — там и свет; остальное пространство тонет во мраке.

Когда идея появилась над Гангом и встала за Гималайской цепью, освещая раннюю цивилизацию, от которой у нас сохранились лишь традиции, и эти древние города, от которых нам остались одни развалины, ее отблески осветили все вокруг, а вместе с Индией и соседние народы. Самый яркий свет исходил оттуда, где находилась идея. Египет, Аравия, Персия оставались в полумраке; остальной мир тонул в полной темноте: Афины, Рим, Карфаген, Кордова, Флоренция и Париж — эти будущие очаги просвещения, эти грядущие светочи еще не появились, и имена их не были еще известны.

Индия исполнила свое предназначение родоначальницы цивилизации. Эта праматерь рода человеческого, избравшая символом корову с неистощимыми сосцами, передала скипетр Египту, его сорока номам, тремстам тридцати царям, двадцати шести династиям. Неизвестно, как долго существовала древняя Индия; Египет просуществовал три тысячи лет. Он породил Грецию; патриархальное и теократическое правление сменилось республиканским. Античное общество пришло к законченному язычеству.

Потом наступила эпоха Рима. Рим — избранный город, где идее надлежало обратиться в человека и управлять будущим… Отец! Давайте вместе поклонимся: я назову имя праведника, умершего не только за себе подобных, которых должны были принести в жертву вслед за ним, но и за преступников; отец, я говорю о Христе…

Сарранти опустил голову, Доминик осенил себя крестным знамением.

— Отец! — продолжал монах. — В ту минуту как Праведник испустил последний крик, прогремел гром, завеса храма разодралась надвое, разверзлась земля… Трещина, протянувшаяся от полюса до полюса, стала бездной, отделившей древний мир от нового. Все надо было начинать заново, все было необходимо переделать; могло бы показаться, что Господь непогрешимый сначала ошибся, если бы то в одном месте, то в другом, подобно маякам, вспыхнувшим от его света, не появлялись провозвестники будущего: их звали Моисей, Эсхил, Платон, Сократ, Вергилий и Сенека.

У идеи еще до Иисуса Христа было древнее имя — «Цивилизация»; уже после Христа ее современным именем стало «Свобода». В языческом мире свобода не нужна была цивилизации: возьмите Индию, Египет, Аравию, Персию, Грецию, Рим… В христианском мире без свободы нет цивилизации: вспомните падение Рима, Карфагена, Гранады и рождение Ватикана.

— Сын мой! Неужели Ватикан — храм Свободы? — усомнился Сарранти.

— Был, во всяком случае, до Григория Седьмого… Ах, отец! Тут снова необходимо различить человека и идею! Идея, ускользающая из рук папы, переходит в руки короля Людовика Толстого, завершившего дело, начатое Григорием Седьмым. Франция подхватила идеи Рима; именно во Франции впервые зарождается слово «коммуна». Именно во Франции, где в то далекое время только формируется язык и вот-вот будет покончено с рабством, станут отныне решаться судьбы мира! Рим владеет лишь телом Христа: во Франции живет его слово, его душа — идея! Вспомните, как она проявляется в слове «коммуна»… Иными словами — права народа, демократия, свобода!

О отец! Люди полагают, что идея находится у них на службе, а на самом деле идея повелевает ими.

Выслушайте меня, отец, поскольку, в то время как вы жертвуете своей жизнью ради того, во что верите, надобно пролить свет на эту веру, и вы увидите, привел ли зажженный вами факел туда, куда вы хотели прийти…

— Я слушаю, — кивнул осужденный, проводя рукой по лбу, будто боялся, что голова его разорвется от множества мыслей; казалось, из нее готова была выйти во всеоружии новая Минерва.

— События происходят разные, — продолжал монах, — но идея одна. На смену борьбе за коммуны приходят «пастушки», за «пастушками» — Жакерия; после Жакерии — восстание майотенов, за ним — «Война за общественное благо»; после нее — Лига, потом Фронда, затем — Французская революция. Так вот, отец, в основе всех этих восстаний, как бы они ни назывались — коммуной, «пастушками», Жакерией, майотенами, «Войной за общественное благо», Лигой, Фрондой, Революцией, — по-прежнему лежит идея; она преобразуется, но с каждым преобразованием становится все более грандиозной.

Капля крови, срывающаяся с языка первого человека, который кричит «Коммуна!» на городской площади в Камбре и которому отрезают язык как богохульнику, — вот где источник демократии; сначала источник, потом ручеек, затем поток, речка, большая река, озеро и, наконец, океан!

А теперь, отец, проследим за плаванием по этому океану богоизбранного кормчего по имени Наполеон Великий…

Узник, никогда не слышавший подобных речей, сосредоточился и стал слушать.

Монах продолжал:

— Три человека, трое избранных, были отмечены во все времена мыслью Господа как инструменты идеи для возведения, как он это себе представлял, здания христианского мира: Цезарь, Карл Великий и Наполеон. Заметьте, отец, что каждый из них не ведал, что творит и, похоже, мечтал об обратном; каждый из них подготавливает наступление: язычник Цезарь — христианства, варвар Карл Великий — цивилизации, деспот Наполеон — свободы.

Люди эти сменяют друг друга с интервалом в восемь столетий. Отец! Между ними мало общего, но у них одна вдохновительница — идея.

Язычник Цезарь в результате завоеваний собирает народы в огромную связку, чтобы над этим человеческим снопом взошло живительное солнце современного мира и чтобы при преемнике Цезаря явился Христос.

Варвар Карл Великий устанавливает феодальное общество, эту праматерь цивилизации, и, благодаря установлению границ своей огромной империи, прекращает миграцию народов еще более варварских, чем его собственный.

Наполеон… Если позволите, отец, на примере Наполеона я попытаюсь подробнее развить свою теорию. Это не пустые слова; надеюсь, они приведут меня к цели.

Когда Наполеон или, вернее, Бонапарт — ведь у этого гиганта два имени, словно два лика, — когда Бонапарт только появился, Франция была настолько более революционной по сравнению с другими народами, что нарушила мировое равновесие. Этому Буцефалу нужен был Александр; этому льву был необходим Андрокл. И вот Бонапарт, заключавший в себе оба начала — народное и аристократическое, — встал перед этой обезумевшей свободой, которую нужно было прежде всего усмирить, а потом вылечить. Бонапарт шел позади идеи во Франции, но опережал идеи других народов.

Короли не разглядели того, что он собой представлял; короли бывают порой слепы: безумцы затеяли с ним войну.

Тогда Бонапарт — человек идеи — взял у Франции самых чистых, умных, передовых ее сынов; он сформировал из них батальоны — священные батальоны — и разослал их по Европе. Повсюду эти батальоны идеи несут смерть королям и спасение народам. Повсюду, где бы ни прошло французское сознание, свобода делает следом гигантский шаг, разбрасывая революции, как сеятель бросает зерна.

Наполеон пал в тысяча восемьсот пятнадцатом году, однако посеянное им на некоторых землях уже дало хорошие всходы. Так, в тысяча восемьсот восемнадцатом году — вспоминайте, отец! — великие герцогства Баден и Бавария требуют конституции и добиваются ее; в тысяча восемьсот девятнадцатом требует и получает конституцию Вюртемберг; в тысяча восемьсот двадцатом — революция и принятие конституции испанскими и португальскими кортесами; в том же тысяча восемьсот двадцатом году — революция и принятие конституции в Неаполе и Пьемонте; в тысяча восемьсот двадцать первом — восстание греков против турецкого ига; в тысяча восемьсот двадцать третьем — введение сословных собраний в Пруссии.

Человек — пленник, человек прикован цепью к скале Святой Елены, человек мертв, человек положен во гроб, человек покоится под безымянным камнем; зато идея свободна, идея пережила его, идея бессмертна!

Единственный народ, вследствие своего географического положения, избежал прогрессивного влияния Франции: он слишком удален, чтобы мы могли помыслить хоть когда-нибудь ступить на его территорию. Наполеон мечтает сокрушить англичан в Индии, объединившись с Россией… Он не сводит глаз с Москвы и в конце концов свыкается с разделяющим нас расстоянием; оно кажется ему все менее значительным в результате возвышенного и вместе с тем безумного оптического обмана. Довольно предлога, и мы завоюем Россию, как захватили Италию, Египет, Германию, Австрию и Испанию. В предлоге недостатка не будет, как не было недостатка в предлогах во времена крестовых походов, когда мы отправились заимствовать цивилизацию у Востока. Так хочет Бог: мы понесем свободу на Север. Английский корабль входит в гавань не знаю уж какого города на балтийском побережье, и вот уже Наполеон объявляет войну человеку, который двумя годами раньше, склоняясь перед ним, приводил строку из Вольтера:

Дружить с великими — бесценный дар богов!

На первый взгляд кажется, что предусмотрительность Бога разобьется о деспотический инстинкт человека. Французы входят в Россию, но она отступает перед ними; свобода и рабство не смогут соединиться. Ни одно семя не прорастет на этой ледяной земле, потому что перед нашими войсками отступят не только армии, но и мирное население. Мы занимаем пустыню, мы захватываем спаленную столицу. Когда мы входим в Москву, она пуста, она в огне!

Итак, миссия Наполеона исполнена, настал час его падения, ведь падение Наполеона пойдет на пользу свободе, как пошло ей на пользу возвышение Бонапарта. Царь, столь осмотрительный с победившим неприятелем, будет, возможно, неосторожен с врагом побежденным: он отступил перед захватчиком, но смотрите, смотрите, отец! — теперь он готов преследовать отступающего врага…

Господь отводит свою десницу от Наполеона… Вот уже три года как нет с ним рядом доброго гения, Жозефины, уступившей место Марии Луизе, воплощению деспотизма! Итак, Господь отводит от него свою десницу; чтобы небесное вмешательство в земные дела было на сей раз заметно, теперь не люди побеждают людей, а изменяется порядок времен года, неожиданно рано обрушиваются снег и холод; войско гибнет под действием стихии.

Свершилось все, что предвидел мудрый Господь. Париж не смог насадить свою цивилизацию в Москве: Москва сама пришла за ней в Париж.

Два года спустя после пожара своей столицы Александр войдет в нашу, однако пробудет здесь слишком мало: его солдаты едва успели ступить на французскую землю; наше солнце, которое должно было их озарить, только ослепило их.

Бог снова призывает своего избранника, и вновь появляется Наполеон; гладиатор возвращается на арену, сражается, терпит поражение и позволяет перерезать себе горло при Ватерлоо.

Париж снова распахивает свои ворота перед царем и его диким войском. На этот раз оккупация заставит людей с Невы, Волги и Дона пробыть на берегах Сены три года; впитав в себя новые и непривычные идеи, произнося незнакомые слова «цивилизация», «освобождение», «свобода», они вернутся в свою дикую страну, а восемь лет спустя в Санкт-Петербурге вспыхнет республиканский заговор… Обратите свой взгляд на Россию, отец! Вы увидите очаг этого пожара, еще дымящийся на Сенатской площади.

Отец! Вы посвятили жизнь человеку-идее; человек мертв, идея живет. Живите и вы ради идеи!

— Что вы говорите, сын мой?! — вскричал г-н Сарранти, устремив на Доминика взгляд, в котором угадывались удивление и радость, изумление и гордость.

— Я говорю, отец, что, после того как вы отважно сражались, вы не захотите расстаться с жизнью, не услышав, как пробил час будущей независимости. Отец! Весь мир в волнении. Во Франции происходит внутренняя работа, словно в недрах вулкана. Еще несколько лет, возможно, несколько месяцев — и лава выплеснется из кратера, поглощая на своем пути, словно проклятые города, все рабство, всю низость общества, обреченного уступить место новому обществу.

— Повтори, что ты сказал, Доминик! — в воодушевлении воскликнул корсиканец; его глаза засияли радостным блеском, когда он услышал из уст сына пророческие и утешительные слова, драгоценные, как бриллиантовая роса. — Повтори еще раз… Ты состоишь в каком-нибудь тайном обществе, не правда ли, и тебе открыто будущее?

— Я не состою ни в каком тайном обществе, отец, и если и знаю что-то о будущем, то лишь потому, что читаю в прошлом. Я не знаю, готовится ли какой-нибудь тайный заговор, однако мне известно, что мощный заговор зреет у всех на виду, средь бела дня: это заговор добра против зла, и двое сражающихся приготовились к бою; мир замер в ожидании… Живите, отец! Живите!

— Да, Доминик! — вскричал г-н Сарранти, протягивая сыну руку. — Вы правы. Теперь я хочу жить, но разве это возможно? Ведь я осужден!

— Отец! Это мое дело!

— Только не проси для меня снисхождения, Доминик! Я ничего не хочу принимать от тех, кто двадцать лет воевал с Францией.

— Нет, отец! Положитесь на меня, и я спасу честь семьи. От вас требуется одно: подайте кассационную жалобу; невинный не должен просить снисхождения.

— Что вы задумали, Доминик?

— Отец! Я никому не могу открыться.

— Это тайна?

— Глубокая и нерушимая.

— Даже отцу нельзя ее открыть?

Доминик, взяв руку отца, почтительно поцеловал ее.

— Даже отцу! — подтвердил он.

— Не будем больше об этом говорить, сын мой… Когда я снова увижу вас?

— Через пятьдесят дней, отец… Может быть, и раньше, но не позднее.

— Я не увижу вас целых пятьдесят дней? — ужаснулся г-н Сарранти.

Он начинал бояться смерти.

— Я отправляюсь пешком в далекое странствие… Прощайте! Я отправляюсь сегодня вечером, через час, и не остановлюсь вплоть до самого возвращения… Благословите меня, отец!

На лице г-на Сарранти появилось выражение необычайного величия.

— Пусть Бог сопутствует тебе в тяжком странствии, благородная душа! — сказал он, простерев руки над головой сына. — Пусть он хранит тебя от ловушек и предательств, пусть поможет тебе отворить двери моей темницы, что бы ни было за ними — жизнь или смерть!

Взяв в руки голову коленопреклоненного монаха, он с горделивой нежностью заглянул ему в лицо, поцеловал в лоб и указал на дверь, опасаясь, видимо, расплакаться от переполнявших его чувств.

Монах тоже почувствовал, что силы ему изменяют; он отвернулся, пряча от отца слезы, выступившие у него на глазах, и поспешно вышел.

XXVIII

ПАСПОРТ

Когда аббат Доминик выходил из Консьержери, пробило четыре часа.

У выхода монаха ждал Сальватор.

Молодой человек заметил, что аббат взволнован, и догадался, что творится в его душе; он понял: говорить о его отце значило бы бередить рану. Поэтому он ограничился вопросом:

— Что вы намерены предпринять?

— Отравляюсь в Рим.

— Когда?

— Как можно раньше.

— Вам нужен паспорт?

— Вероятно, паспортом мне могла бы послужить моя сутана, однако во избежание задержек в пути я бы предпочел иметь необходимые бумаги.

— Идемте за паспортом. Мы в двух шагах от префектуры. С моей помощью, надеюсь, вам не придется ждать.

Спустя пять минут они уже входили во двор префектуры.

В ту минуту как они переступали порог бюро паспортов, в темном коридоре на них налетел какой-то человек.

Сальватор узнал г-на Жакаля.

— Примите мои извинения, господин Сальватор, — проговорил полицейский, в свою очередь узнавая молодого человека. — На этот раз я вас не спрашиваю, какими судьбами вы здесь очутились.

— Отчего же, господин Жакаль?

— Я и так это знаю.

— Вам известно, что меня сюда привело?

— А разве в мои обязанности не входит все знать?

— Итак, я пришел сюда, дорогой господин Жакаль?..

— За паспортом, дорогой господин Сальватор.

— Для себя? — засмеялся Сальватор.

— Нет… Для этого господина, — отвечал г-н Жакаль, указав пальцем на монаха.

— Мы стоим на пороге бюро паспортов. Брат Доминик пришел со мной. Вы знаете, что мои занятия не позволяют мне уехать из Парижа. Стало быть, нетрудно догадаться, дорогой господин Жакаль, что я явился за паспортом для этого господина.

— Но я не только догадался, но и предвидел ваше желание.

— A-а! Предвидели…

— Да, насколько это позволительно при моей скромной прозорливости.

— Не понимаю.

— Сделайте одолжение и последуйте вместе с господином аббатом за мной, дорогой господин Сальватор! Возможно, тогда вы все поймете.

— Куда мы должны идти?

— В комнату, где выдают паспорта. Вы убедитесь, что бумаги господина аббата уже готовы!

— Готовы? — усомнился Сальватор.

— Ах ты, Господи! Ну, разумеется! — отозвался г-н Жакаль с добродушным видом, который он умел так хорошо на себя напускать.

— С описанием примет?

— Ну да! Не хватает лишь подписи господина аббата.

Они подошли к кабинету в глубине коридора напротив двери.

— Паспорт господина Доминика Сарранти! — приказал г-н Жакаль начальнику бюро, сидевшему за решетчатой конторкой.

— Пожалуйте, сударь, — отвечал тот, подавая паспорт г-ну Жакалю, а тот передал его монаху.

— Все в порядке, не так ли? — продолжал г-н Жакаль, пока Доминик с удивлением разглядывал официальную бумагу.

— Да, сударь, — промолвил Сальватор. — Нам остается лишь получить визу у его высокопреосвященства нунция.

— Это сделать просто, — заметил г-н Жакаль, запуская пальцы в табакерку и с вожделением втягивая понюшку табаку.

— Вы оказываете нам настоящую услугу, дорогой господин Жакаль, — признался Сальватор. — Не знаю, право, как выразить вам свою благодарность.

— Не будем об этом говорить; разве друзья наших друзей — не наши друзья?

При этих словах г-н Жакаль повел плечами с таким добродушным видом, что Сальватор взглянул на него с сомнением.

В иные минуты он был готов принять г-на Жакаля за филантропа, занимающегося полицейским сыском из человеколюбия.

Но именно в это мгновение г-н Жакаль бросил исподлобья взгляд, свидетельствовавший о сходстве с животным, название которого напоминало имя этого человека.

Сальватор знаком попросил Доминика подождать и произнес:

— На два слова, дорогой господин Жакаль.

— Хоть на четыре, господин Сальватор… на шесть, на весь словарный запас. Мне так приятно беседовать с вами, и, когда мне выпадает это счастье, я хотел бы, чтобы наша беседа длилась вечно.

— Вы очень добры, — отозвался Сальватор.

Несмотря на тщательно скрываемое отвращение к такому панибратству, он взял полицейского за руку.

— Итак, дорогой господин Жакаль, ответьте мне на два вопроса…

— С превеликим удовольствием, дорогой господин Сальватор.

— Зачем вы приказали сделать этот паспорт?

— Это первый вопрос?

— Да.

— Я хотел доставить вам удовольствие.

— Благодарю… Теперь скажите, как вы узнали, что мне доставит удовольствие паспорт, выданный на имя господина Доминика Сарранти?

— Потому что господин Доминик Сарранти — ваш друг, насколько я мог об этом судить в тот день, когда вы его встретили у постели господина Коломбана.

— Отлично! А как вы догадались, что он соберется в путешествие?

— Я не догадался. Он сам сказал об этом его величеству, прося пятидесятидневной отсрочки.

— Но он не говорил его величеству, куда отправляется.

— Эка хитрость, дорогой господин Сальватор! Господин Доминик Сарранти просит у короля отсрочки на полтора месяца, чтобы совершить путешествие за триста пятьдесят льё. А сколько от Парижа до Рима? Тысяча триста километров по дороге на Сиену, тысяча четыреста тридцать — через Перуджу. В среднем, стало быть, выходит триста пятьдесят льё. К кому может обратиться господин Сарранти при сложившихся обстоятельствах? Поскольку он монах, к папе: папа — король монахов. Ваш друг отправляется в Рим, чтобы попытаться заинтересовать короля монахов судьбой своего отца, и папа, возможно, обратится с просьбой о помиловании к французскому королю. Вот и все, дорогой господин Сальватор. Я мог бы заставить вас поверить в то, что я волшебник, но предпочитаю просто сказать вам правду. Теперь вы видите, что первый встречный способен путем последовательных умозаключений прийти к такому же выводу, что и я. Господину Доминику осталось, поблагодарив меня от вашего и своего имени, отправляться в Рим.

— Именно это он сейчас и сделает, — подтвердил Сальватор.

Он позвал монаха.

— Дорогой Доминик! Господин Жакаль готов принять вашу благодарность.

Монах приблизился, поблагодарил г-на Жакаля, а тот выслушал его с тем же благодушным видом, который он напускал на себя во все время этой сцены.

Два друга вышли из префектуры.

Некоторое время они шагали молча.

Наконец аббат Доминик остановился и положил руку на плечо задумавшемуся Сальватору.

— Я беспокоюсь, друг мой, — признался он.

— Я тоже, — отозвался Сальватор.

— Предупредительность этого полицейского кажется мне подозрительной.

— И мне… Однако давайте пойдем дальше: за нами, очевидно, следят.

— Зачем им мне помогать, как вы полагаете? — спросил аббат, вняв замечанию Сальватора.

— Не знаю, но мне кажется, что каким-то образом они в этом заинтересованы, тут вы правы.

— И вы верите, что ему хотелось доставить вам удовольствие?

— Ну, Боже мой, и такое возможно: человек этот весьма странный; иногда, неизвестно как и почему, его охватывают чувства, вроде бы не свойственные людям его профессии. Однажды ночью я возвращался через сомнительные городские кварталы и вдруг услышал в конце одной из улиц без имени или, вернее, с ужасным именем — Бойни, рядом с улицей Старого Фонаря, приглушенные крики. Я всегда при оружии — вы, должно быть, понимаете почему, Доминик. Я бросился в ту сторону, откуда доносились крики. С высоты скользкой лестницы, ведущей с улицы Бойни на улицу Старого Фонаря, я увидел человека, отбивающегося от трех нападавших, которые пытались через открытый люк сточного желоба спустить его в Сену. Я не стал сходить по лестнице: соскользнул под балюстраду и спрыгнул на улицу. Я был в двух шагах от боровшихся; один из них отделился от группы и пошел на меня с занесенной палкой. Пронзенный пулей, он в то же мгновение покатился в сточную канаву. При звуке выстрела двое других нападавших, видя такое дело, убежали, а я остался вдвоем с тем, кому Провидение послало меня на помощь столь чудесным образом. Это и был господин Жакаль. Я тогда знал его только понаслышке — как знают его все. Он представился и рассказал, как оказался в этом квартале: он собирался нагрянуть с обыском в вызывавшие подозрение меблированные комнаты на улице Старого Фонаря, в нескольких шагах от лестницы; прибыв за четверть часа до своих агентов, он спрятался за решеткой сточной канавы, как вдруг решетка распахнулась и на него набросились трое неизвестных. Это были в некотором роде посланцы от всех воров и убийц Парижа, поклявшихся разделаться с господином Жакалем: его слежка была для них настоящим бедствием. И они сдержали бы слово и покончили бы с ним, если бы, к несчастью для них, и в особенности для того, кто испускал теперь предсмертные хрипы у моих ног, я не пришел господину Жакалю на помощь… С этого дня господин Жакаль, сохранив ко мне некоторую признательность, оказывает мне и моим друзьям небольшие услуги, насколько позволяют его обязанности начальника сыскной полиции.

— Тогда действительно вполне возможно, что он хотел просто доставить вам удовольствие, — согласился аббат Доминик.

— Возможно, однако давайте войдем в дом. Взгляните вон на того пьяного: он следует за нами от Иерусалимской улицы. Как только мы окажемся по другую сторону двери, он мгновенно протрезвеет.

Сальватор вынул из кармана ключ, отпер дверь, пропуская Доминика вперед и закрыл ее за собой.

Ролан почуял хозяина. Молодые люди увидели пса на втором этаже, а Фрагола ждала Сальватора у двери своей комнаты.

Ужин был готов. Время, наполненное столь различными событиями, пролетело незаметно: был уже седьмой час вечера.

Молодые люди были серьезны, но хранили спокойствие: ничего по-настоящему страшного не произошло.

Фрагола бросила на Сальватора вопросительный взгляд.

«Все хорошо», — улыбкой успокоил он ее.

— Господин аббат окажет нам честь, разделив с нами ужин? — спросила Фрагола.

— Да.

Фрагола скрылась.

— Дайте-ка мне свой паспорт, брат мой, — попросил Сальватор.

Монах достал из-за пазухи сложенный лист.

Сальватор его развернул, тщательно осмотрел, повертел в руках, но ничего подозрительного не заметил.

Наконец он приложил его к стеклу.

На свету проступили невидимые до тех пор буквы.

— Видите? — спросил Сальватор.

— Что? — не понял аббат.

— Эту букву.

Он показал пальцем.

— Буква «С»?

— Да, «С»; понимаете?

— Нет.

— «С» — первая буква в слове «слежка».

— Ну и что?

— Это означает: «Именем французского короля я, господин Жакаль, доверенное лицо господина префекта полиции, приказываю всем французским агентам в интересах его величества, а также всем агентам иноземным в интересах своих правительств преследовать, не спускать глаз, останавливать во время пути и даже в случае необходимости задержать владельца настоящего паспорта»; словом, вы, друг мой, сами того не зная, находитесь под наблюдением полиции.

— Да мне что за дело? — спросил аббат.

— О, отнесемся к этому серьезно, брат мой! — предостерег Сальватор. — Судя по тому, как проходил процесс над вашим отцом, кое-кому не терпится от него избавиться, и я не хочу подчеркивать роль Фраголы, — с едва уловимой улыбкой заметил Сальватор, — но понадобились ее светские связи, чтобы добиться для вас аудиенции, в результате чего король предоставил вам двухмесячную отсрочку.

— Вы полагаете, король нарушит данное слово?

— Нет, но у вас в распоряжении всего два месяца.

— Этого времени более чем достаточно, чтобы побывать в Риме и вернуться назад.

— Если только вам не будут чинить препятствий и помех; если не арестуют вас в пути; если по прибытии вам не помешают в результате тысячи тайных интриг увидеться с тем, к кому вы отправляетесь.

— Я полагал, что любому монаху, совершившему странствие в четыреста льё и прибывшему в Рим босым с посохом в руках, достаточно подойти к воротам Ватикана, и ему будет открыт доступ к тому, кто сам был когда-то простым монахом.

— Брат мой! Вы пока верите многому, в чем постепенно вам придется разочароваться… Человек, вступающий в жизнь, похож на дерево, с которого ветер сначала сдувает цветы, потом срывает листья, ломает ветки, до тех пор пока буря, пришедшая на смену ветру, не свалит его однажды… Брат мой! Они заинтересованы в смерти господина Сарранти и употребят все возможные средства, чтобы стало бесполезным обещание, которое вы выманили у короля.

— Выманил!? — воскликнул Доминик, с изумлением глядя на Сальватора.

— С их точки зрения — выманили… А как еще они, по-вашему, объясняют тот факт, что ее высочество герцогиня Беррийская, любимая невестка короля, муж которой погиб от руки фанатика, проявляет интерес к сыну другого революционера, тоже революционеру и фанатику?

— Вы правы, — бледнея, прошептал Доминик. — Что же делать?

— Вот об этом мы и позаботимся.

— Каким образом?

— Паспорт этот мы сожжем: кроме вреда, он ничего вам не принесет.

Сальватор разорвал бумагу и бросил обрывки в огонь.

Доминик с беспокойством следил за ним.

— Но что я буду делать без паспорта? — спросил он.

— Прежде всего, брат мой, поверьте, что лучше путешествовать без паспорта, чем с таким, как у вас; однако без документов вы не останетесь.

— Кто же мне их даст?

— Я, — ответил Сальватор.

Открыв небольшой секретер, в потайном ящике среди многочисленных бумаг он нашел подписанный паспорт, в котором не хватало только имени владельца и описания примет.

Он заполнил пустые строки: в графе «имя» написал «Брат Сальватор», а в другой графе указал приметы Сарранти.

— А виза? — спросил Доминик.

— Вот виза сардинской миссии до Турина. Я собирался поехать в Италию (инкогнито, разумеется) и предусмотрительно обзавелся этим паспортом, он вам пригодится.

— А после того как я дойду до Турина?..

— В Турине вы скажете, что дела вынуждают вас отправиться в Рим, и вам без всяких трудностей завизируют паспорт.

Монах схватил обе руки Сальватора и крепко их пожал.

— Брат! Друг! Как я отплачу за все, что вы для меня сделали?! — воскликнул он.

— Как я вам уже говорил, брат мой, — улыбнулся Сальватор, — что бы я ни сделал, я навсегда остаюсь вашим должником.

Вернулась Фрагола. Она слышала последние слова.

— Подтверди нашему другу, что это так, дитя мое, — попросил Сальватор, подавая девушке руку.

— Он обязан вам жизнью, святой отец. Я обязана ему своим счастьем. Франция, в той мере, в какой это по силам одному человеку, будет ему, возможно, обязана своим освобождением. Как видите, долг огромный. Располагайте же нами!

Монах посмотрел на прекрасные лица девушки и ее возлюбленного.

— Вы творите добро: будьте счастливы! — благословил аббат молодых людей жестом, полным отеческого и милосердного снисхождения.

Фрагола указала на сервированный стол.

Монах сел между Сальватором и его подругой, неторопливо прочел «Benedicite»; те выслушали его с невозмутимостью чистых душ, убежденных в том, что молитва доходит до Бога.

Ужинали быстро и в полном молчании.

Сальватор прочел в глазах монаха нетерпение и, не ожидая окончания трапезы, встал.

— Я к вашим услугам, святой отец, — сказал он. — Но перед тем как отпустить вас в дорогу, я дам вам талисман. Фрагола! Принеси шкатулку с письмами.

Фрагола вышла.

— Талисман? — переспросил монах.

— О, не беспокойтесь, святой отец, это не идолопоклонство. Я вам говорил, какие трудности ждут вас в пути, пока вы доберетесь до святого отца.

— Так вы и там сумеете мне помочь?

— Может быть, — улыбнулся Сальватор.

Фрагола вернулась со шкатулкой в руках.

— Свечу, воск и гербовую печатку, девочка моя! — приказал Сальватор.

Девушка поставила шкатулку на стол и снова вышла.

Сальватор отпер шкатулку золоченым ключиком, висевшим у него на шее.

В шкатулке лежало десятка два писем; он выбрал одно наугад.

В это время Фрагола возвратилась, неся свечу, воск и печатку.

Сальватор вложил письмо в конверт, запечатал воском и надписал:

«Господину виконту де Шатобриану, в Риме».

— Возьмите, — сказал он Доминику. — Три дня назад тот, кому адресовано это письмо, устав от бессмысленной жизни в Париже, уехал в Рим.

— Господину виконту де Шатобриану? — переспросил монах.

— Да. Перед его именем распахнутся любые двери. Если вам покажется, что трудности непреодолимы, дайте ему это письмо; скажите, что вам передал письмо сын того, кто его написал, и сошлитесь на воспоминания об эмиграции. Тогда виконт станет вами руководить и вам останется лишь следовать за ним. Но вам следует прибегнуть к этому средству лишь в случае крайней нужды, иначе тайна станет известна уже трем людям: вам, господину де Шатобриану и нам с Фраголой (мы с ней — одно целое).

— Я готов слепо исполнить ваши указания, брат.

— Это все, что я хотел вам сказать. Поцелуйте у этого праведника руку, Фрагола, а я провожу его до городских ворот.

Фрагола подошла и приложилась к руке монаха; тот следил за ней с ласковой улыбкой.

— Еще раз благословляю вас, дитя мое, — проговорил он. — Будьте так же счастливы, как чисты, добры и хороши собой.

Потом, словно все живые существа в этом доме заслуживали его благословения, монах прикоснулся к голове собаки и вышел.

Перед тем как последовать за ним, Сальватор нежно поцеловал Фраголу в губы и шепнул:

— Вот именно: чиста, добра и хороша собой!

И он пошел догонять аббата.

XXIX

ПАЛОМНИК

Прежде чем отправиться в путь, аббату необходимо было зайти к себе; молодые люди направились на улицу Железной Кружки.

Не успели они пройти и нескольких шагов, как комиссионер, которому закутанный в плащ господин передал письмо, отделился от стены и последовал за ними.

— Могу поспорить, что у этого комиссионера дело на той же улице, куда направляемся мы, — заметил Сальватор, обращаясь к монаху.

— За нами следят?

— Еще бы, черт побери!

Молодые люди трижды оглядывались, в первый раз — на углу улицы Эперона, в другой — на углу улицы Сен-Сюльпис, потом — перед тем как войти в дом аббата. Казалось, у комиссионера дело в том же месте, куда они идут.

— О-о! — пробормотал Сальватор. — До чего ловок этот господин Жакаль! Но Бог на нашей стороне, а Жакалю помогает только сатана; может быть, мы окажемся удачливее.

Они вошли в дом. Аббат взял ключ. С привратницей разговаривал какой-то человек, поглаживая ее кота.

— Приглядитесь к этому господину, когда мы будем выходить, — предупредил Сальватор, поднимаясь с Домиником по лестнице.

— К какому господину?

— Который разговаривает с вашей привратницей.

— Зачем?

— Он пойдет за нами до заставы, а может быть, последует за вами и дальше.

Друзья вошли в комнату Доминика.

После Консьержери и префектуры комната им представилась оазисом. Заходящее солнце неярко освещало ее в этот час; из Люксембургского сада доносилось пение птиц в цветущих каштанах; воздух был свеж, и на душе становилось радостно, стоило лишь войти в этот уголок.

У Сальватора сжалось сердце при мысли, что монах должен оставить эту тихую комнату и отправиться в странствие по большим дорогам, из страны в страну под палящими лучами южного солнца и пронизывающим ночным ветром.

Аббат остановился на мгновение посреди комнаты и огляделся.

— Как я был здесь счастлив! — сказал он, попытавшись облечь в слова то, что испытывал в эти минуты. — Я провел самые приятные часы моей жизни в этом тихом уголке, где единственной радостью мне были мои занятия, а утешение мне давал Господь. Подобно монахам Табора или Синая, я порой переживал нечто сродни воспоминаниям из прошлой жизни или предвидениям жизни предстоящей. Словно живые существа, проходили здесь перед моим взором самые счастливые мечты моей юности, блаженные воспоминания о моем отрочестве. Я просил у Бога лишь послать мне друга — Господь дал мне Коломбана; Бог взял его у меня, но ниспослал мне вас, Сальватор! Да свершится Божья воля!

С этими словами монах взял молитвенник, опустил его в карман, перепоясал свое простое белое одеяние веревкой, потом прошел у Сальватора за спиной, достал из угла длинную суковатую палку и показал своему другу.

— Я принес ее из печального странствия, — сказал он. — Это единственная вещественная память о Коломбане.

Словно опасаясь расчувствоваться, если останется в комнате еще хоть на одно мгновение, он промолвил:

— Не пора ли нам идти, друг мой?

— Идемте, — поднялся Сальватор.

Они сошли по лестнице: у привратницы уже никого не было, но ее недавний посетитель ждал их на углу улицы.

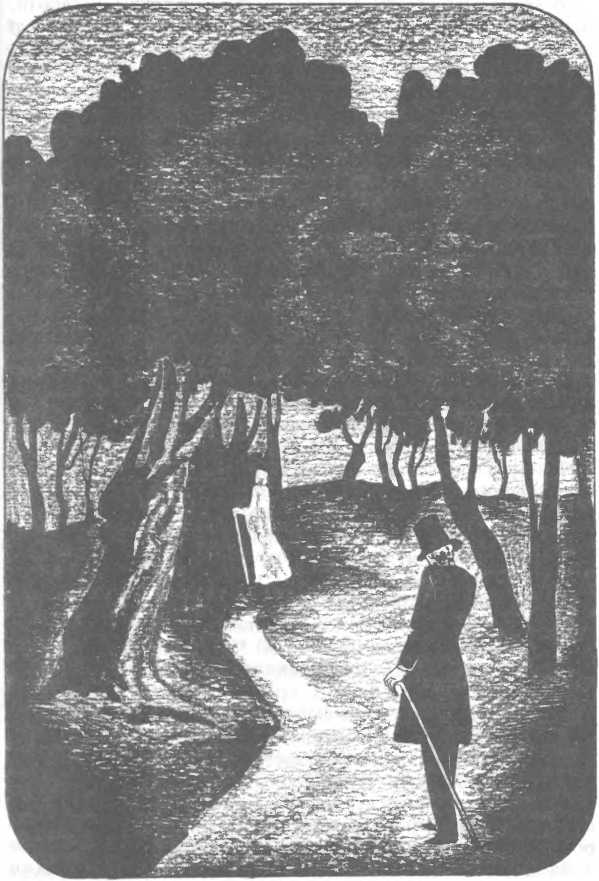

Молодые люди прошли через Люксембургский сад; незнакомец следовал за ними. Они вышли на аллею Обсерватории, пошли по улице Кассини, потом через предместье Сен-Жак, молча миновали Внешние бульвары и прибыли к заставе Фонтенбло. Они вышли за городские ворота, провожаемые любопытными взглядами таможенников и простолюдинов, которым было в диковинку монашеское платье Доминика. Двое друзей продолжали путь. Незнакомец по-прежнему шел следом.

Дома встречались им на пути все реже, и наконец по обе стороны от дороги раскинулись поля с зеленеющими всходами.

— Где вы сегодня переночуете? — спросил Сальватор.

— В первом же доме, где мне не откажут в гостеприимстве, — отозвался монах.

— Вы не будете возражать, если гостеприимство окажу вам я, брат?

Монах кивнул в знак согласия.

— В пяти льё отсюда, — продолжал Сальватор, — немного не доходя до Кур-де-Франс, вы увидите слева тропинку; вы узнаете ее по столбу с белым крестом, который в геральдике принято называть «лапчатым».

Доминик снова кивнул.

— Вы пойдете по этой тропинке, она приведет вас на берег реки. В ста шагах от того места, среди купы ольх, тополей и ив вы увидите в лунном свете белеющий домик. На его двери вы узнаете тот же белый крест, что и на столбе.

Доминик кивнул в третий раз.

— Рядом стоит дуплистая ива, — продолжал Сальватор. — В дупле вы найдете ключ: он от входной двери. Возьмите его и отоприте дверь. Хижина к вашим услугам на эту ночь и на все последующие.

Монах даже не подумал спросить Сальватора, зачем тому дом на берегу реки. Он распахнул объятия.

Молодые люди в волнении обнялись.

Пора было расставаться.

Аббат тронулся в путь.

Сальватор стоял неподвижно, провожая друга взглядом до тех пор, пока тот не исчез в сгущавшихся сумерках.

Если бы кто-нибудь увидал со стороны, как мирно и не торопясь, уверенными мерными шагами удаляется, отправляясь в долгое и благочестивое паломничество, этот прекрасный и строгий монах, с суковатым посохом в руке, в ослепительно белой сутане и развевающейся мантии, он проникся бы состраданием и грустью, уважением и восхищением.

Но вот Сальватор потерял его из виду, взмахнул рукой, будто хотел сказать: «Храни тебя Бог!» — и пошел назад в дымный и грязный город; теперь у него стало одной заботой больше и одним другом меньше.

XXX

ДЕВСТВЕННЫЙ ЛЕС НА УЛИЦЕ АНФЕР

Оставим аббата Доминика на большой дороге в Италию; по ней он совершает печальное и долгое странствие в триста пятьдесят льё; сердце его полно мучительной тревоги, ноги изранены об острые камни. Посмотрим, что происходило через три недели после его ухода, то есть в понедельник 21 мая, в полночь, в доме или, вернее, в парке пустовавшего дома в одном из самых многолюдных парижских предместий.

Наши читатели помнят, может быть, о том далеком и быстро пролетевшем времени, когда влюбленные Кармелита и Коломбан пришли однажды ночью на могилу Лавальер. Миновав тогда улицы Сен-Жак и Валь-де-Грас, они свернули влево, вышли на улицу Анфер и вскоре остановились перед небольшой деревянной калиткой — входом в бывший сад монастыря кармелиток.

А с другой стороны улицы, то есть справа, если идти в сторону Обсерватории, почти напротив все того же сада кармелиток, можно увидеть сводчатую калитку с железной решеткой, запертую на железную цепь.

Проходя мимо, загляните сквозь эту решетку, и вы будете очарованы роскошной растительностью, которую вам вряд ли когда-нибудь доводилось встретить даже во сне.

Представьте, что вы входите в лес, где растут платаны, клены, липы, каштаны, акации, сумахи, ели, тюльпанные деревья; они переплетены друг с другом, словно лианы, а обвивающий их тысячерукий плющ сделал эту путаницу и вовсе невероятной, чем-то вроде непроходимой чащи девственного леса в Индии или Америке. Трудно даже представить себе, в какой восторг приводит изумленного прохожего вид этого уединенного, более того — таинственного уголка парка.

Но очарование девственного леса и пышной растительности очень скоро рассеивается и уступает место ужасу, если случайный прохожий заглядывает за решетку не при свете дня, а в сумерки или ночной порой при свете луны.

Тогда в неярком сиянии этой королевы в серебристой диадеме он может разглядеть вдали развалины дома и огромный колодец, зияющий в высокой траве; он слышит тысячи странных ночных шорохов, какие раздаются в полночь на кладбищах, в разрушенных башнях или необитаемых дворцах; тогда запоздалый прохожий (если он, вместо сердца, опоясанного тремя стальными обручами, о которых говорит Гораций, приписывая их первому мореплавателю, имеет, будучи учеником Гёте или любителем Гофмана, воображение, развитое этими двумя поэтами) вспомнит о рейнских замках, куда возвращаются души владетельных баронов, о духах из богемских лесов, ему придут на ум все сказки, легенды, жуткие истории старой Германии, и он попросит эти безмолвные деревья, этот отверстый колодец, этот развалившийся дом рассказать свою историю, сказку или легенду.

Что сталось бы с ним, если бы, расспросив торговку тряпьем и старьем — добрую славную женщину по имени г-жа Тома, которая проживает как раз напротив, через улицу, — он узнал, какая история или легенда связана с таинственным парком, а потом уговорами, силой или хитростью добился разрешения посетить его? Он затрепетал бы, разумеется, если бы только увидел через решетку это странное, мрачное, неописуемое нагромождение старых деревьев, высоких трав, папоротников, крапивы и ползучих плющей.

Ребенок не посмел бы ступить за калитку этого парка; женщина лишилась бы чувств от одного его вида.

В сердце этого квартала, уже известного преданиями, начиная с легенды о дьяволе Вовера этот парк стал чем-то вроде очага, где зреют тысячи таких историй, которые расскажет вам первый, кто встретится от заставы до ворот Сен-Жак, от Обсерватории до площади Сен-Мишель.

Какое из этих противоречивых сказаний ближе всех к правде? Мы не можем этого утверждать, но, не выдавая его за евангельскую истину, поведаем свое собственное, и читатели поймут, почему воспоминание об этом мрачном и фантастическом доме так прочно застряло у автора в голове, что все еще остается там тридцать лет спустя.

Я тогда только что приехал в Париж. Было мне двадцать лет. Я жил на улице Предместья Сен-Дени и имел любовницу на улице Анфер.

Вы спросите, каким образом, живя на улице Предместья Сен-Дени, я избрал любовницу в этом глухом квартале, так далеко от дома. Я вам отвечу, что, когда из Виллер-Котре приезжает двадцатилетний юноша с жалованьем в тысячу двести франков, не он выбирает любовницу, а она — его.

Итак, я был избранником юной прелестной особы, проживавшей, как я уже сказал, на улице Анфер.

Трижды в неделю я отправлялся, к величайшему ужасу моей несчастной матушки, с ночным визитом к этой юной прелестной особе; в десять вечера я выходил из дому, а к трем часам утра возвращался обратно.

Я привык бродить по ночам и, полагаясь на свой рост и силу, не брал с собой ни трости, ни ножа, ни пистолета.

Путь был нехитрый: его можно было бы вычертить на карте Парижа, проведя карандашом по линейке прямую линию. Я отправлялся из дома № 53 по улице Предместья Сен-Дени, проходил мост Менял, Бочарную улицу, мост Сен-Мишель, улицу Лагарп, приводившую меня на улицу Анфер, оттуда я шел на Восточную улицу, с Восточной улицы — на площадь Обсерватории, следовал вдоль Приюта подкидышей; миновав заставу и оказавшись между улицами Пепиньер и Ларошфуко, я отворял калитку, которая вела к не существующему ныне дому (возможно, он остался только в моей памяти). Возвращался я той же дорогой, то есть за ночь проходил около двух льё.

Моя несчастная мать очень беспокоилась, не зная, куда я хожу. Что с нею стало бы, если бы она последовала за мной и увидела, через какую мрачную пустыню лежит мой путь начиная с того места, где стоит Горная школа.

Но страшнее всего были, бесспорно, пятьсот шагов, которые я проходил от улицы Аббата л’Эпе до улицы Пор-Рояль и обратно. В это время я следовал вдоль проклятого дома.

Должен признать, что в безлунные ночи эти пятьсот шагов доставляли мне особенное беспокойство.

Говорят, у пьяниц и влюбленных есть свой бог. Слава Всевышнему, относительно пьяниц я ничего сказать не мог, а вот как влюбленный готов был этому поверить: ни разу мне не встретился человек с дурными намерениями.

Правда, подталкиваемый жаждой все проверять, я решил взять быка за рога, то есть проникнуть в этот таинственный дом.

Я стал расспрашивать о легенде, связанной с ним, у девушки, из-за которой я трижды в неделю подвергал себя опасности (о чем я только что поведал). Она обещала расспросить брата, одного из самых шумливых студентов Латинского квартала; ее брат не очень-то интересовался легендами, однако, чтобы удовлетворить любопытство сестры, он навел справки, и вот какие подробности ему удалось собрать.

Одни утверждали, что дом принадлежит богатому набобу, пережившему собственных сыновей и дочерей, внуков и внучек, правнуков и правнучек (индиец живет уже около полутора веков); он поклялся, что ни с кем не будет видеться, станет пить одну воду из источника, есть траву в своем саду и спать на голой земле, подложив под голову камень.

Другие рассказывали, что в доме скрывается банда фальшивомонетчиков и все фальшивые деньги, имеющие хождение в Париже, изготовлены между аллеей Обсерватории и Восточной улицей.

Люди набожные шепотом передавали друг другу, что этот дом время от времени посещал генерал ордена иезуитов; навестив братьев в Монруже, он проходил в это необычное жилище через подземный ход не меньше полутора льё длиной.

Впечатлительные люди поговаривали о привидениях, закованных в цепи, о мятущихся душах, о необъяснимом, необычном шуме, нечеловеческих криках, раздающихся в полночь в определенные дни месяца, в определенные фазы луны.

Те, кто занимался политикой, рассказывали всем желавшим их послушать, что этот парк является частью земель, на которых когда-то возвели монастырь картезианцев; здесь был казнен маршал Ней; потом семья маршала купила в память о нем земли и дом, соседствовавшие с мрачным местом казни, и, забросив ключи от дома в колодец, а от калитки — через стену, удалилась, не смея оглянуться назад.

Дом, в который никто никогда не входил; эта калитка, забранная железом; истории о кражах, убийствах, похищениях и самоубийствах, витавшие над заброшенным парком, словно стая ночных птиц, правдивые или выдуманные рассказы, ходившие в квартале; сук клена, на котором повесился человек по имени Жорж и который показывали прохожим, когда они останавливались перед решеткой и расспрашивали о мрачном парке, — все это еще больше подхлестнуло мое любопытство, и я решил проникнуть днем в этот безмолвный сад и в этот заброшенный дом, перед которыми трижды в неделю я трепетал, проходя ночью.

Садовая калитка выходила на улицу Анфер, а сам дом, как и сейчас, — на Восточную улицу, под № 37, то есть был последним перед монастырем картезианцев.

К несчастью, я был в те времена небогат — поймите меня правильно: я не хочу сказать, что с тех пор очень разбогател, — а потому не мог испытать волшебный ключик, который, как говорят, отпирает все двери, решетки и потайные ходы; тогда я пустил в ход уговоры, хитрости, интриги, лишь бы проникнуть в это недоступное место. Все напрасно!

Можно, конечно, было перелезть через забор. Но это дело серьезное, предусмотренное Уголовным кодексом, и если бы меня схватили во время исследования этого девственного леса и необитаемого или обитаемого дома, — кто знает, что там было на самом деле? — я оказался бы в весьма затруднительном положении, убеждая судей, что залез туда из чистого любопытства.

В конце концов я привык проходить мимо этой стены, над которой возвышались огромные деревья; их ветви нависали над улицей. Вместо того чтобы ускорить шаг, как бывало вначале, я замедлял ход, несколько раз останавливался и ловил себя на том, что готов променять, если бы это было возможно, свое любовное свидание на посещение загадочного сада.

Что сад был в самом деле загадочный, вы и сами скоро убедитесь.

Однажды июльским вечером 1826 года, то есть примерно за год до описываемых событий, я перед свиданием поужинал в Латинском квартале и около девяти часов уже был на Восточной улице. Я по привычке поднял глаза на таинственный дом и увидел на высоте второго этажа огромную вывеску, на которой крупными черными буквами было написано:

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

Я резко остановился, решив, что мне изменяет зрение, затем протер глаза и увидел, что ошибки быть не могло;

слова были написаны так, как обыкновенно пишут в объявлении, вывешиваемом на фасаде: «Продается дом».

«Ах, черт! — подумал я. — Вот случай, который я давно искал: не будем его упускать!»

Я устремился к калитке и, довольный тем, что теперь смогу ответить, если меня спросят, чего я хочу, громко постучал. Никто не отозвался.

Еще раз постучал. Снова ничего. В третий, четвертый, пятый раз я ударял железным молотком в калитку, однако результат был все тот же.

Я огляделся: за мной наблюдал парикмахер, стоя на пороге своего заведения.

— К кому нужно обратиться, — спросил я его, — чтобы осмотреть дом?

— А вы хотите его осмотреть? — удивился он.

— Ну да… Разве он не продается?

— Да, я действительно заметил сегодня утром объявление на фасаде, но дьявол меня забери, если я знаю, кто его повесил!

Читатели понимают, что мнение парикмахера, совпадавшее с моим, не уменьшило, а, напротив, увеличило мое любопытство.

— Можете ли вы мне сказать, как войти в этот дом и осмотреть его? — не унимался я.

— Ну, попробуйте толкнуться в этот погреб и спросить там.

С этими словами парикмахер указал мне на какое-то углубление, зиявшее на улице, в которое вела лестница в пять или шесть ступеней.

На последней ступеньке меня ждало вполне материальное препятствие — огромный пес, черный как ночь; его с трудом можно было разглядеть в потемках: только глаза и зубы собаки сверкали в темноте, а того, кому они принадлежали, было не видно; пес был похож на чудовище, охранявшее вход в пещеру. Он поднялся, загородив собой проход, и с глухим рычанием повернул морду в мою сторону.

Можно было подумать, что рычанием он подзывает человека… В этой таинственной пещере и жил хозяин удивительного пса!

Всего в трех шагах от меня продолжалась обычная жизнь; я еще ощущал ее у себя за спиной; однако все происходившее поразило мое воображение, и мне казалось, что достаточно было спуститься на эти пять ступеней, чтобы очутиться в ином, не похожем на наш мире.

Человек, как и его пес, действительно выглядел необычно. Он был черным с головы до ног, его голову венчала черная шляпа, и под ее огромными полями скрывалось его черное лицо, на котором поблескивали, как и у собаки, лишь глаза да зубы. В руке он держал палку.

— Что вам угодно? — подходя ко мне, довольно грубо спросил он.

— Осмотреть дом, который продается, — отвечал я.

— В такой час? — заметил черный человек.

— Я понимаю, что причиняю вам беспокойство… но будьте уверены!..

И я с величественным видом позвенел в кармане несколькими монетами, единственным своим богатством.

— В такое время не приходят осматривать дом, — процедил сквозь зубы черный человек и покачал головой.

— Вы же сами видите, что приходят, раз я здесь, — возразил я.

Очевидно, мой довод показался незнакомцу вполне убедительным.

— Будь по-вашему, — смирился он, — вы его увидите.

Он пошел в глубь своей пещеры. Признаться, я на мгновение замешкался, не зная, на что решиться, но все-таки отринул сомнения.

Я шагнул в темноту, и сейчас же черный человек уперся мне ладонью в грудь.

— Вход с улицы Анфер, а не отсюда, — сказал он.

— Но ведь парадный вход со стороны Восточной улицы, — заметил я.

— Возможно, — согласился черный человек, — но вы войдете не через парадную дверь.

У черного человека, как и у белого, могут быть свои причуды; я решил с уважением отнестись к фантазиям моего проводника.

Я вышел из подвала, в котором, правда, успел сделать всего два-три шага, и вновь очутился на улице.

Черный человек следовал за мной со своей палкой в руке, потом шел пес.

В свете фонарей мне показалось, что незнакомец зловеще взглянул на меня.

Он хмуро приказал, указывая мне концом палки на улицу Валь-де-Грас:

— Сворачивайте вправо.

Незнакомец подозвал пса; тот обнюхал меня с вызывающей тревогу бесцеремонностью, словно уверенный, что лучший кусок моей плоти, когда придет время, достанется непременно ему, бросил на меня последний взгляд под стать взгляду его хозяина, и отошел. Затем оба двинулись влево, я же свернул направо.

Подойдя к калитке, я остановился.

Сквозь прутья я проник взглядом в таинственные глубины сада, который мне наконец-то будет позволено осмотреть. Зрелище было странное, печальное и вместе с тем восхитительное, мрачноватое, конечно, но несказанно захватывающее. Только что взошедшая луна ярко сияла на небосводе, отчего кроны деревьев были словно увенчаны опалами, жемчугами и бриллиантами. Высокая блестящая трава казалась изумрудной, а светлячки, разбросанные то здесь, то там в лесной чаще, бросали на фиалки, мох и плющ голубоватые отблески. Каждое дуновение ветерка приносило с собой, будто из азиатского леса, тысячи неведомых ароматов и таинственных звуков, дополнявших очарование картины.

Какое, должно быть, блаженство для поэта, рвущегося из Парижа, иметь возможность гулять днем и ночью в этой зачарованной стране, расположенной в самом сердце города!

Я был погружен в молчаливое созерцание, как вдруг между мной и волшебным зрелищем встала тень.

Это был мой черный человек; он обошел дом и теперь оказался у калитки.

— По-прежнему хотите войти? — спросил он.

— Более чем когда-либо! — воскликнул я.

Он загремел задвижкой, с грохотом снял железные перекладины, смотал цепь; лязг старого железа напоминал скрежет, с которым кованые тюремные ворота захлопываются за узником.

Однако это было не все. Когда черный человек проделал все эти операции, свидетельствовавшие о его глубоких познаниях в слесарном деле; когда он освободил калитку от всех баррикадировавших ее приспособлений; когда я уже решил, что она вот-вот распахнется, и в нетерпении ухватился обеими руками за прутья, выгнувшись, чтобы заставить калитку поскорее повернуться в петлях, оказалось, что она не намерена повиноваться ни усилиям черного человека, ни лаю собаки, невидимой в высокой траве.

Незнакомец сдался первым. Я же был готов толкать ее хоть до завтрашнего дня!

— Приходите в другой раз, — сказал он мне.

— Почему?

— Перед калиткой целая гора земли, надо ее расчистить.

— Вот и расчищайте!

— Не могу же я заниматься этим сейчас!

— Почему нет? Раз все равно рано или поздно придется делать эту работу, то почему не сию минуту?

— Вы, стало быть, очень торопитесь?

— Завтра я отправляюсь на три месяца в путешествие.

— Тогда, если позволите, я схожу за киркой и лопатой.

И он исчез вместе со своей собакой в густой тени огромных деревьев.

И действительно, то ли западный ветер нанес к калитке за долгие годы тучи пыли, которую дождь превратил в почву; то ли это была просто неровность земли, но у калитки со стороны сада образовался холмик высотой в один-полтора фута; он не сразу бросался в глаза, так как порос высокой травой, поднимавшейся вдоль решетки.

Скоро черный человек вернулся с киркой. Мое воспаленное воображение все преувеличивало до гигантских размеров, и потому незнакомец показался мне рослым галлом, вооруженным фрамой; только черный цвет его кожи мешал сходству.

Он стал рыть землю, сопровождая каждый удар кирки чем-то вроде протяжного вздоха, который издают пекари, за что их и прозвали «хныкалами».

Это было время, когда Лёве-Веймар только что перевел Гофмана; у меня голова была набита всякими историями вроде «Оливье Брюнона», «Майората», «Кота Мурра», «Кремонской скрипки». Я был уверен, что попал в открытое море фантастики.

Наконец черный человек остановился и оперся на кирку:

— Теперь дело за вами.

— За мной?

— Да… Толкайте.

Я повиновался и уперся в калитку ногами и руками. Она некоторое время не поддавалась, наконец, словно решившись, внезапно распахнулась, да так стремительно, что черный человек получил удар в лоб и упал в траву.

Пес, вероятно, принял этот несчастный случай за объявление войны: он стал остервенело лаять, вцепившись в землю когтями и собираясь броситься на меня.

Я приготовился к нападению пса и его хозяина, не сомневаясь, что, как только незнакомец поднимется, он тоже кинется на меня… Но, к моему великому удивлению, из травы, где лежал мой проводник, разъяренному псу приказали замолчать; человек пробормотал: «Ничего, ничего!» — поднялся и вынырнул из травы.

Я говорю «вынырнул из травы», и это чистейшая правда. Когда черный человек пошел вперед, приглашая меня последовать за ним, трава доходила нам до подбородка. Что-то потрескивало у меня под ногами, словно я ступал по каштанам; вероятно, землю устилал, по крайней мере, в фут толщиной слой мха, опавших листьев и плюща.

Я собирался было ринуться в чащу, как вдруг мой проводник меня остановил:

— Минутку!

— Что там еще? — спросил я.

— Мне кажется, следует запереть калитку.

— Ни к чему, мы же скоро пойдем назад.

— Выход не здесь, — отвечал черный человек, бросив на меня угрожающий взгляд, так что я невольно опустил руку в карман, пытаясь нащупать какое-нибудь оружие.

Естественно, я ничего не нашел.

— Почему же здесь нельзя выйти? — полюбопытствовал я.

— Потому что это вход.

Как бы ни был этот довод туманен, он меня удовлетворил, и я решил довести это приключение до конца.

Заперев калитку, мы пустились в путь.

Мне казалось, что я зашел в непроходимый девственный лес, изображенный на гравюре, какую можно увидеть на Бульварах у букинистов: все было на месте, даже поваленное дерево, которое служит мостиком через овраг. Стебли плюща с яростью фурий устремлялись вверх по стволам деревьев и растрепанными прядями свисали с ветвей; десятки всевозможных вьюнков свивались, сплетались, скручивались и под взглядом луны душили друг друга в объятиях на огромном зеленом гамаке, которым казался лес.

Если бы фея растений, выйдя вдруг из чашечки цветка или из ствола дерева, предложила мне провести с нею остаток дней в этих восхитительных зарослях, вероятно, я бы согласился, ничуть не заботясь тем, что об этом может сказать или подумать другая фея, ожидавшая меня на улице Анфер.

Но не фея вышла из своего зеленого дворца: мой проводник, размахивавший палкой и безжалостно сбивавший направо и налево головки растений, попадавших ему под руку, подвел меня к особенно густым зарослям и грубо приказал:

— Проходите!

Первым пошел пес, за ним — я.

Черный человек следовал за мной, и меня не оставил равнодушным этот новый порядок шествия нашего каравана: я представился покупателем, у покупателя есть деньги, а ударить палкой по затылку так просто!

Я оглянулся: заросли за нами уже сомкнулись.

Вдруг я почувствовал, как кто-то схватил меня и тянет назад за ворот редингота… Я подумал, что настала решительная минута.

Я обернулся.

— Стойте! — приказал черный человек.

— Почему?

— Вы что, не видите: у вас под ногами колодец!

Я посмотрел в указанном направлении и увидел темный круг на земле; это в самом деле был отверстый колодец, располагавшийся вровень с землей.

Еще шаг, и я упал бы вниз!

Признаться, на сей раз меня мороз продрал по коже.

— Колодец? — переспросил я.

— Да, он выходит, кажется, в катакомбы.

Незнакомец подобрал с земли камень и швырнул его в бездну.

Несколько мгновений показались мне вечностью, хотя прошло, может быть, всего десять секунд. Но вот я услышал глухой удар, ему ответило подземное эхо: камень ударился о дно колодца.

— Один человек туда уже упал, — невозмутимо продолжал мой проводник, — и, как вы понимаете, его больше никто никогда не видел… Идемте.

Я обогнул колодец, стараясь держаться от него как можно дальше.

Спустя пять минут я вышел из зарослей цел и невредим, но, как только я очутился на опушке, кто-то крепко вцепился мне в плечо.

Впрочем, я начинал привыкать к странным ухваткам моего проводника. Еще пять минут назад мы шагали в полной темноте, теперь же нас освещала луна.

— Ну что? — спокойно спросил я.

— Вот дерево, — произнес в ответ черный человек, указывая пальцем на клен.

— Какое еще дерево?

— Клен, черт подери!

— Я вижу, что клен… И что дальше?

— Вот сук.

— Какой сук?

— На котором он повесился.

— Кто?

— Бедный Жорж.

Я вспомнил историю с повесившимся, о которой был отчасти наслышан.

— A-а! А кто был этот бедный Жорж?

— Несчастный мальчик; так его звали.

— Почему же его так звали?

— Потому что он был несчастным мальчиком.

— А почему он был несчастным мальчиком?

— Потому что, говорю вам, он повесился.

— Но почему он повесился?

— Потому что был несчастным мальчиком.

Я понял, что продолжать расспросы бесполезно. Мой необыкновенный проводник постепенно представал передо мной в истинном свете: это был круглый дурак.

Схватив его за руку, я почувствовал, что он дрожит.

Я снова приступил к нему с вопросами и заметил, что теперь даже голос его дрожал.

Теперь я понял, что его нежелание показать мне ночью сад и дом объясняется страхом.

Оставалось выяснить, почему он носит траур, почему у него черное лицо и черный пес. Я как раз собирался его об этом расспросить, но мой проводник не дал мне раскрыть рта и, словно торопясь поскорее уйти от проклятого дерева, снова устремился в чащу, приговаривая:

— Хватит, хватит, идемте!

Теперь он шел впереди.

Мы снова вошли в чащу. Она занимала не больше арпана земли, но деревья были такие толстые и были посажены настолько часто, что казалось, будто лес раскинулся на целое льё.

Что касается жилища, это был типичнейший в своем роде старинный дом, в котором все, что только могло, разбилось, потрескалось, обвалилось. Вы поднимались на крыльцо по лестнице из четырех или пяти ступеней и оттуда попадали в комнату, выходившую на Восточную улицу, — попадали тоже по каменной лестнице, но винтовой; ступеньки ее разошлись, и во многих местах зияли щели.

Я собирался подняться, но в третий раз почувствовал, как рука моего проводника тянет меня назад.

— Сударь! Что вы делаете? — остановил он меня.

— Осматриваю дом!

— Поостерегитесь! Дом-то этот еле стоит: чуть посильнее дунешь, и он рухнет.

И действительно, то ли кто-то снаружи дунул слишком сильно — северный ветер, например, — то ли и не нужно было дуть на этот дом: часть дома сегодня обвалилась сама.

Я не только вернулся с винтовой лестницы, на которую начал было всходить, но на всякий случай спустился и с крыльца.

Мой осмотр был окончен; мне оставалось лишь выйти. Но где же выход?

Похоже, проводник угадал мое желание и горячо его разделял: он живо ко мне обернулся.

— Ну что, хватит с вас? — спросил он.

— А я все видел?

— Абсолютно все.

— Тогда идемте к выходу.

Он отворил небольшую дверь, невидимую в потемках и скрытую сводом; мы очутились на Восточной улице.

Я шел за своим проводником до самого погреба: мне было любопытно увидеть возвращение Кака в его пещеру.

В наше отсутствие погреб осветился; рядом со входом горела свеча. Внизу у лестницы ждал человек, как две капли воды похожий на моего проводника; я даже подумал, что это его тень: он был черен с головы до ног.

Два негра пошли навстречу один другому и поздоровались за руку; потом они заговорили на языке, показавшемся мне незнакомым, но, прислушавшись, я узнал овернский говор.

Теперь остальное понять оказалось несложно.

Я имел дело просто-напросто с одним из членов почтенного братства угольщиков; темнота, а особенно воображение все преувеличили и опоэтизировали.

Я дал своему проводнику три франка за причиненное беспокойство; он снял шляпу, и по полоске телесного цвета, образовавшейся в том месте, где шляпа натерла ему лоб и сбила угольную пыль, я определил, что предположения мои верны.

Теперь, спустя более двадцати восьми лет после того случая, я извлек это воспоминание из глубин памяти и поместил его — может быть, не совсем к месту — в этой части нашего повествования; сделал я это затем, чтобы читатель лучше себе представлял место действия.

В этот безлюдный сад на Восточной улице, окружавший одинокий полуразвалившийся дом, мы и просим читателя последовать за нами в ночь на 21 мая 1827 года.

XXXI

«ПОМОГИ СЕБЕ САМ, И БОГ ТЕБЕ ПОМОЖЕТ»

Итак, в понедельник 21 мая, в полночь, в лесу, по левую руку, если идти со стороны улицы Анфер, — впрочем, вполне вероятно, что сегодня там пройти невозможно: цепь на воротах приклепали, так нам, во всяком случае, показалось, когда мы проходили в тех местах в последний раз и бросили ретроспективный взгляд на события, театром которых было это место, — итак, в понедельник 21 мая, в полночь, в лесу, по левую руку, если идти со стороны улицы Анфер, и по правую руку, если идти с Восточной улицы, собрались (их привел угольщик, или проводник, или сторож, которого мы уже представили читателям и который был не кто иной, как наш друг Туссен-Лувертюр) двадцать карбонариев в масках, то есть низовая вента.

Почему и каким образом вента избрала такое место для своих собраний? Объясняется это просто.

Вы помните ту ночь, когда г-н Жакаль, оказавшись на улице Говорящего колодца и оседлав веревочную петлю, раскрыл тайну собраний карбонариев в катакомбах; вы помните, что после этого г-н Жакаль отправился в Вену и заговор, имевший целью похищение герцога Рейхштадтского, провалился.

Агенты неосторожно проговорились об этом открытии, и о визите г-на Жакаля стало известно заговорщикам.

Визит этот, нарушивший тщательно разработанный план генерала Лебастара де Премона, не столь напугал парижских заговорщиков, как могло показаться на первый взгляд. Если бы в катакомбы спустились десять полков солдат, то и они не смогли бы поймать ни одного карбонария: тысячи тайных подземных ходов вели в недоступные убежища. Заметим, кстати, что в нескольких местах катакомбы были отлично заминированы и довольно было одной искры, чтобы весь левый берег взлетел на воздух.

Правда, вместе с городом погибли бы и заговорщики, но не так ли умер Самсон?

Впрочем, зачем была эта крайность? Не лучше ли на время оставить катакомбы, рискуя вернуться туда в исключительном случае? Мест для собраний хватало, и если в катакомбах нельзя было собираться, их можно было использовать как тайные пути сообщения с домом того из братьев, кто предоставлял свое жилище для встреч.

С этой целью решено было обследовать катакомбы, и один из братьев, живший на улице Анфер, заметил однажды ночью, что подвал, через который он обычно проникал в подземелье, соединяется в восточной части с одним из подвалов пустовавшего дома; но в подвале, пусть даже и безлюдного дома, собираться было небезопасно.

Тогда в подвале прорыли углубление футов в тридцать, потом пробили ход наверх и очутились в лесу. Во избежание обвалов земляные стены укрепили подпорками, в конце этого подземелья сделали выход, в который мог протиснуться всего один человек, и решили, что до нового приказания вполне можно собираться в этом тихом месте, а если туда сунется кто-нибудь посторонний — пустить ему пулю в лоб.

Пусть не удивляется читатель, что мы с такими подробностями описываем эти подземные дела, желая придать нашему рассказу как можно больше достоверности: более пятидесяти домов в том квартале, где разворачиваются события нашего рассказа, имеют такие же подземные ходы, и мы могли бы привести в пример немало подвалов с механическими устройствами на манер театральной сцены. Обратитесь хоть к славному хозяину кафе с улицы Сен-Жак по имени Живерн; его заведение находится почти напротив Валь-де-Грас; попросите его показать подвал, рассказать его историю, и он пойдет вперед и поведает на ходу, что этот подземный лаз относился когда-то к саду монастыря кармелиток.

Зачем же был нужен подземный ход в саду монастыря кармелиток, спросите вы, и куда он вел?

Черт побери! В монастырь, расположенный напротив, где теперь Валь-де-Грас! Спросите Живерна!