Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 38. Красный сфинкс. Голубка

Назад: XIV АНТРАКТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ

Дальше: Часть четвертая

Король

Я объясню, послушай. Дочь — это лучшее создание мое;

Небесным светочем зовете вы ее,

Но светоч этот стал — тебе могу сказать я — Для царства и семьи лишь факелом проклятья. Да, иноземца страсть теперь ее влечет;

Зовя его сюда, беду мою зовет.

Когда я бью врага уверенной рукою,

Она сдается!

Акает

Зевс! Возможно ли такое!

Король

Да, это так, Акает. Враги со всех сторон Державе нанести стараются урон;

Ни подкуп, ни подкоп — ничто не позабыто,

Готовят гибель мне и тайно и открыто!

Ответом на эти стихи, произнесенные с подчеркнутой выразительностью, были аплодисменты пятерых слушателей. В ту эпоху драматургическое стихосложение далеко еще не достигло той степени совершенства, на какую подняли его Корнель и Расин. Антитеза деспотически царствовала в конце периода; эффектным стихам отдавали предпочтение перед прекрасными, как позже стали предпочитать прекрасные стихи хорошим, пока не поняли, что хорошие стихи, то есть стихи, близкие к действительности, — лучшие из всех.

Возбужденный этим всеобщим одобрением, Ришелье продолжал:

— В этом же акте я набросал сцену с Мирам и отцом; ее должен будет целиком сохранить тот из вас, господа, кто займется первым актом. В этой сцене заключена вся моя мысль, притом мысль, в которой я не хочу ничего менять.

— Прочтите, монсеньер, — сказали л’Этуаль, Кольте и Буаробер.

— Мы слушаем вас, монсеньер, — присоединился к ним Ротру.

— Я забыл сказать вам, что Мирам вначале была невестой колкосского принца, — сказал Ришелье, — но принц умер, и она пользуется этой первой любовью как предлогом, чтобы остаться верной Ариману и не выходить замуж за Азамора.

Вот сцена между нею и отцом. Каждый волен увидеть здесь намеки, какие ему заблагорассудится.

Король

Сомненье, дочь моя, мне успокоить нечем:

Надменный Ариман со мною ищет встречи

И, раб пустых надежд, вас хочет увидать.

С надеждою на мир могу ль его принять?

— Следует читать: милорд Бекингем прибывает послом к его величеству Людовику XIII, — сказал Буаробер.

Ротру в первый раз положил руку на колено Корнеля; тот ответил ему таким же прикосновением: он начинал понимать.

— Мирам отвечает, — сказал Ришелье, — так:

Коль с миром он придет — пусть смотрит, буду рада;

Вы заключите мир, мне большего не надо.

А если он нам враг — я умереть решусь,

Но гостю этому вовек не покажусь.

Король

А вдруг король его наследником назначит?

Мирам

Что ж, ненависть мою получит он в придачу.

Король

Он подданным рожден, но хочет выше стать.

Мирам

Стремлениям врага придется помешать.

Король

Твердит: у Марса он и у любви любимец.

— Я очень дорожу этим стихом; он должен остаться таким как есть, — сказал Ришелье, прерывая чтение.

— Тот, кто посмел бы к нему прикоснуться, — сказал Буаробер, — был бы не способен понять его красоту. Продолжайте, продолжайте!

Кардинал стал читать дальше, с удовольствием повторив, скандируя, последнюю строку:

Твердит: у Марса он и у любви любимец.

Мирам

Кто много хвастает, тот часто проходимец.

— Я надеюсь, что вы не позволите тронуть и этот стих, — сказал Кольте.

Ришелье продолжал:

Король

Про счастье тайное он любит говорить.

Мирам

Достойная любовь должна скромнее быть.

— Прекрасная мысль, — пробормотал Корнель.

— Вы так считаете, молодой человек? — спросил довольный Ришелье.

Король

Весьма прекрасная его, мол, дама любит.

Мирам

И что? Ведь не мою в плену он душу губит.

Король

Зачем краснеть, коль вы не любите его?

Мирам

Мне щеки красит гнев, и больше ничего.

— Вот где я остановился, — дочитав, сказал Ришелье. — Во втором и третьем актах я набросал сцены, которые сообщу тем, кто будет заниматься этими актами.

— Кто займется двумя первыми? — спросил Буаробер. — Кто отважится поставить свои стихи впереди и после ваших, монсеньер?

— Знаете, господа, — сказал Ришелье, переполненный радостью (столь строгий к себе в политических вопросах, он был чувствителен как ребенок к литературным похвалам), — знаете, если вы считаете работу над первыми двумя актами слишком тяжелой, мы можем разыграть все пять актов по жребию.

— Молодость не сомневается ни в чем, монсеньер, — сказал Ротру. — Мой друг Корнель и я займемся двумя первыми актами.

— Смельчаки, — смеясь, сказал Ришелье.

— Только будьте добры, ваше высокопреосвященство, дать нам детальный план сцен, чтобы мы ни в чем не отступили от вашей воли.

— Тогда, — сказал Буаробер, — я займусь третьим.

— А я четвертым, — сказал л’Этуаль.

— А я пятым, — сказал Кольте.

— Если вы займетесь пятым, Кольте, — сказал Ришелье, — я вам посоветую… — и, тронув его за плечо, увел в оконную нишу, где продолжил разговор вполголоса.

Тем временем Ротру наклонился к уху своего друга Корнеля:

— Пьер, с этого часа твоя судьба у тебя в руках, от тебя зависит не упустить ее.

— Что для этого нужно сделать? — все так же наивно спросил Корнель.

— Писать стихи, которые будут не лучше стихов господина кардинала, — ответил Ротру.

XIX

ПРИДВОРНЫЕ НОВОСТИ

Когда пять актов "Мирам" были распределены и Кольте получил рекомендации относительно пятого акта, сотрудники кардинала попрощались с ним. Исключение составили Корнель и Ротру: Ришелье задержал их и часть ночи диктовал полный план двух первых актов.

Буаробер должен был вернуться на следующее утро, чтобы получить наставления для себя и своих товарищей, которым он должен был их сообщить.

Корнель и Ротру заночевали в Шайо.

Утром они позавтракали с кардиналом; тот дал им последние рекомендации. Во время завтрака прибыл Буаробер. Корнель и Ротру откланялись; Буаробер остался.

У кардинала не было секретов от Буаробера, и тот мог видеть, несмотря на стремление кардинала заниматься только своей трагедией, какая глубокая озабоченность его скрывается за этим легкомысленным занятием.

Буаробер связался с Шарпантье и Россиньолем, узнал о возвращении Ботрю, Ла Салюди и Шарнасе. Он навестил отца Жозефа в его монастыре и уже накануне смог сказать кардиналу, каков был ответ монаха королю. Этот ответ очень обрадовал Ришелье: полностью доверяя скромности монаха, он не очень доверял его честолюбию (и действительно, позже отец Жозеф его предал, но пока он считал, что час измены еще не наступил). Наконец, Буаробер узнал, что Сукарьер и Лопес должны днем представить королю свои отчеты.

Итак, надежда увидеть короля еще не была потеряна: третий день, определенный кардиналом как предел надежд, еще не истек.

Около двух часов дня послышался галоп скачущей лошади. Кардинал поспешил к окну, хотя ясно было, что всадник не мог быть королем.

Как ни уверен в себе был кардинал, он не смог сдержать возгласа радости: молодой человек в костюме королевского пажа проворно соскочил с лошади и бросил поводья лакею кардинала. Ришелье узнал Сен-Симона — того друга Барада, что доставил столь важное известие Марион Делорм.

— Буаробер, — быстро сказал кардинал, — приведите ко мне этого молодого человека и последите, чтобы нам никто не помешал.

Буаробер сбежал по лестнице, и почти тотчас послышался быстрый шаг молодого человека, который поднимался, перепрыгивая через четыре ступеньки.

В дверях комнаты, где его ожидал кардинал, молодой человек оказался с ним лицом к лицу.

Он остановился как вкопанный, скорее сорвал, чем снял шляпу и преклонил колено перед кардиналом.

— Что вы делаете, сударь? — смеясь, спросил кардинал. — Я же не король!

— Вы уже не король, монсеньер, это верно, — ответил молодой человек, — но с Божьей помощью вновь станете им.

Дрожь удовольствия пробежала по телу кардинала.

— Вы оказали мне услугу, сударь, — сказал он, — и если я вновь стану министром, чего, может быть, напрасно желаю, то постараюсь забыть о своих врагах, но обещаю вам, что буду помнить о моих друзьях. Вы привезли мне какую-нибудь хорошую новость? Но встаньте же, прошу вас.

— Я прибыл от одной прекрасной дамы, чье имя не решаюсь назвать перед монсеньером, — ответил, поднимаясь, Сен-Симон.

— Неважно, — сказал кардинал, — я догадаюсь.

— Она поручила мне сказать вашему высокопреосвященству, что видела короля около трех часов дня и будет очень удивлена, если в половине четвертого король не будет у вас.

— Эта дама, — сказал Ришелье, — по-видимому, не принадлежит к придворному штату или не бывает при дворе, ибо не знает правил этикета, иначе она не предположила бы, что король может посетить скромнейшего из своих слуг.

— Эта дама действительно не принадлежит к придворному штату, — ответил Сен-Симон. — Правда и то, что она не бывает при дворе; однако многие придворные посещают ее и считают это за честь. Вот почему я весьма верю ее предсказаниям, если она удостаивает чести мне их делать.

— Она вам их когда-нибудь делала?

— Мне, монсеньер? — переспросил Сен-Симон и рассмеялся чистосердечным смехом молодости, показывая великолепные зубы.

— Не говорила ли она вам когда-нибудь, что, по всей вероятности, господин Барада окажется в немилости у короля, что сменит его господин де Сен-Симон и что продвижению этого молодого человека некий кардинал, который был министром и намеревается вновь стать им, не только не будет противиться, но, наоборот, поможет?

— Она говорила мне нечто в этом роде, монсеньер, но это было не предсказание. Это было обещание, а я меньше верю обещаниям Марион Делорм… Ах, Боже мой! Вот я невольно и назвал ее!

— Я, как Цезарь, — сказал Ришелье, — несколько глух на правое ухо. Я не расслышал.

— Простите, монсеньер, — заметил Сен-Симон, — но я полагал, что Цезарь плохо слышал на левое ухо.

— Возможно, — ответил кардинал, — но во всяком случае у меня есть перед ним одно преимущество: я глух на то ухо, каким не хочу слышать. Вы только что от двора, какие там новости? Само собой разумеется, я спрашиваю вас о новостях, которые все знают и которых я не знаю, живя в Шайо, то есть в провинции.

— Новости? — сказал Сен-Симон. — Вот они в нескольких словах. Три дня назад господин кардинал подал в отставку и в Лувре был праздник.

— Я это знаю.

— Король надавал обещаний всем: пятьдесят тысяч экю господину герцогу Орлеанскому, шестьдесят тысяч франков королеве-матери, тридцать тысяч франков царствующей королеве.

— И он дал им эти деньги?

— Нет, и вот ведь какая неосторожность: августейшие одаряемые положились на слово короля и, вместо того чтобы заставить его тут же подписать ордера на имя некоего интенданта Шарпантье, удовлетворились королевским обещанием. Но…

— Но?..

— Но на следующий день, вернувшись с Королевской площади, король ни с кем не виделся, заперся у себя, обедал вдвоем с л’Анжели и предложил ему тридцать тысяч франков; тот наотрез отказался.

— А-а!

— Это удивляет ваше высокопреосвященство?

— Нет.

— Тогда он послал за Барада и ему тоже пообещал тридцать тысяч; но Барада, менее доверчивый, чем Месье, чем ее величество королева-мать, чем ее величество царствующая королева, попросил сразу подписать ордер и получил деньги в тот же вечер.

— А остальные?

— Остальные все еще ждут. Сегодня утром в Лувре был совет. Этот совет состоит из Месье, королевы-матери, царствующей королевы, хранителя печатей Марийяка, Марийяка Шпаги, Ла Вьёвиля, который по-прежнему "плывет", поскольку король вернул господину Шарпантье ключ от кассы, из господина де Бассомпьера и не знаю из кого еще.

— А король? Король?

— Король? — переспросил Сен-Симон.

— Присутствовал ли он на совете?

— Нет, монсеньер, король передал, что он болен.

— И вы знаете, о чем шла речь?

— По-видимому, о войне.

— Почему вы так думаете?

— Монсеньер Гастон ушел разгневанный после замечания, сделанного ему господином де Бассомпьером.

— Какого замечания?

— Монсеньер Гастон в качестве главного наместника прокладывал маршрут армии. Речь шла о переправе через реку, кажется через Дюране.

"Где мы переправимся?" — спросил Бассомпьер.

"Здесь, сударь", — отвечал монсеньер Гастон, поднеся палец к карте.

"Позволю себе заметить, монсеньер, что ваш палец — не мост", — сказал Бассомпьер, и монсеньер Гастон в ярости ушел с совета.

Радостная улыбка осветила лицо Ришелье.

— Не знаю, чем объясняется, что я не даю им переправляться через реки там, где они хотят, и не держусь в стороне, чтобы смеяться над их бедствиями.

— Вы не стали бы над ними смеяться, монсеньер, — сказал Сен-Симон более серьезным тоном, чем можно было от него ожидать.

Ришелье посмотрел на него.

— Ибо их бедствие, — продолжал молодой человек, — было бы бедствием Франции.

— Хорошо, сударь, — сказал кардинал, — я вас благодарю; так вы говорите, что король с позавчерашнего дня не виделся ни с кем из своей семьи?

— Ни с кем, ручаюсь, монсеньер.

— И что один господин Барада получил свои тридцать тысяч?

— В этом я совершенно уверен: он позвал меня к подножию лестницы, чтобы я помог перенести к нему его богатство.

— И что собирается он делать со своими тридцатью тысячами франков?

— Пока ничего, монсеньер; но он предложил в письме к Марион Делорм… раз уж я назвал ее имя один раз, то могу еще раз повторить его, не правда ли, монсеньер?

— Да. Так что он предложил Марион Делорм?

— Прокутить их вместе с ней.

— И как он сделал это предложение — устно?

— Нет, к счастью, в письме.

— И Марион, надеюсь, сохранила это письмо? Оно у нее в руках?

Сен-Симон вынул часы.

— Половина четвертого, — сказал он, взглянув на них, — сейчас она должна уже от него избавиться.

— И к кому же оно попадет? — с живостью спросил кардинал.

— К королю, монсеньер.

— К королю?

— Это и заставило ее думать, что до конца сегодняшнего дня вы увидите его величество.

— А, теперь я понимаю.

В этот миг послышался шум мчащейся во весь опор кареты.

Кардинал, побледнев, оперся о кресло.

Сен-Симон подбежал к окну.

— Король! — воскликнул он.

Тут отворилась дверь, выходящая на лестницу, и Буаробер устремился в комнату с криком:

— Король!

Отворилась дверь г-жи де Комбале.

— Король, — дрожащим от волнения голосом произнесла она.

— Ступайте все, — сказал кардинал, — и оставьте меня наедине с его величеством.

Каждый скрылся за своей дверью; кардинал отер лоб.

На лестнице послышались шаги: кто-то поднимался размеренной поступью.

Гийемо появился в дверях и доложил:

— Король.

— Ах, клянусь честью, — прошептал кардинал, — решительно, моя соседка Марион Делорм — великий дипломат.

XX

ПОЧЕМУ КОРОЛЬ БЫЛ ВСЕГДА ОДЕТ В ЧЕРНОЕ

Гийемо мгновенно скрылся; король Людовик XIII и кардинал де Ришелье остались лицом к лицу.

— Государь, — сказал Ришелье с почтительным поклоном, — мое удивление при известии о визите короля в этот скромный дом было настолько велико, что я не поспешил, как должен был, встретить вас, ожидая у подножия лестницы, а остался здесь, будто ноги у меня приросли к паркету; я и сейчас, в вашем августейшем присутствии, боюсь поверить, что ваше величество лично удостоили снизойти до меня.

Король огляделся кругом.

— Мы одни, господин кардинал? — спросил он.

— Одни, ваше величество.

— Вы в этом уверены?

— Уверен, государь.

— И можем говорить совершенно свободно?

— Совершенно свободно.

— Тогда закройте эту дверь и выслушайте меня.

Кардинал поклонился, послушно закрыл дверь и указал королю на кресло, в которое тот сел, вернее почти упал.

Кардинал, оставшийся стоять, ждал.

Король медленно поднял глаза и с минуту смотрел на него.

— Господин кардинал, — сказал он, — я был не прав.

— Не правы, государь? В чем?

— В том, что я сделал.

Кардинал в свою очередь пристально посмотрел на короля.

— Государь, — сказал он, — я полагаю, что между нами обязательно должно было состояться большое объяснение — одно из ясных, четких, определенных объяснений, не оставляющих ни сомнения, ни облачка, ни тени; слова, только что произнесенные вашим величеством, позволяют мне думать, что час этого объяснения настал.

— Господин кардинал, — сказал Людовик XIII, вставая, — я надеюсь, вы не забыли…

— … что вы — король Людовик Тринадцатый, а я — его нижайший слуга кардинал де Ришелье? Нет, государь, будьте спокойны. Но однако со всем глубоким уважением, испытываемым к вашему величеству, я прошу позволения высказать вам всё. Если я буду иметь несчастье вызвать раздражение вашего величества, обещаю уехать так далеко, что вы навсегда будете избавлены и от досадной необходимости меня видеть, и от неприятных ощущений при звуке моего имени. Если, напротив, вы сочтете мои доводы разумными, мои оправдания и жалобы справедливыми, вам достаточно будет произнести с той же интонацией, с какой вы только что сказали "Я был не прав", всего три слова: "Кардинал, вы правы", и мы сбросим прошлое в пропасть забвения.

— Говорите, сударь, — сказал король, — я вас слушаю.

— Государь, начнем, прошу вас, с того, что не может быть оспорено: с моего бескорыстия и честности.

— Разве я когда-нибудь подвергал их сомнению? — спросил король.

— Нет, но ваше величество позволяли подвергать их сомнению в своем присутствии, и это ваша большая вина.

— Сударь! — сказал король.

— Государь, либо я скажу всё, либо буду молчать. Ваше величество приказывает, чтобы я молчал?

— Нет, клянусь чревом Христовым, как говорил король, мой отец! Наоборот, я вам приказываю говорить, но избавьте меня от упреков.

— Однако я обязан высказать вашему величеству те упреки, каких, по моему мнению, вы заслуживаете.

Король встал, топнул ногой, прошел от кресла к окну, от окна к двери, от двери снова к креслу, посмотрел на безмолвного Ришелье и в конце концов уселся со словами:

— Говорите; повергаю мою королевскую гордость к подножию распятия. Я готов выслушать все.

— Я сказал, государь, что хотел бы начать с моего бескорыстия и честности. Соблаговолите меня выслушать.

Людовик XIII кивнул.

— Мое личное имущество, — продолжал кардинал, — дает двадцать пять тысяч ливров ренты. Король пожаловал мне шесть аббатств, приносящих сто двадцать пять тысяч ливров. Всего, следовательно, у меня сто пятьдесят тысяч ливров ренты.

— Я это знаю, — сказал король.

— Ваше величество несомненно знает также, что я — естественно, речь идет о том времени, когда я был министром, — окружен заговорами, постоянно рискуя получить удар кинжалом; следовательно, для защиты мне пришлось иметь телохранителей во главе с капитаном.

— И это мне известно.

— Так вот, государь, я отказался от шестидесяти тысяч ливров пенсиона, которые вы мне предложили после взятия Ла-Рошели.

— Я это помню.

— Я отказался от адмиральского жалованья в сорок тысяч ливров. Я отказался от адмиральских прав — это сто тысяч экю, — вернее, принял их, но подарил государству. Наконец, я отказался от миллиона, предложенного мне финансистами за то, чтобы их не преследовали. Их продолжали преследовать, и я заставил их передать десять миллионов в королевскую казну.

— Все это неоспоримо, господин кардинал, — сказал король, приподнимая шляпу, — и мне доставляет удовольствие сказать, что вы самый честный человек в моем королевстве.

Кардинал поклонился.

— И кто же, — продолжал он, — выступает моими врагами перед вашим величеством? Кто обвиняет меня перед лицом Франции и клевещет на меня перед лицом Европы? Те, что должны были бы, подобно вам, государь, первыми отдать мне справедливость: его королевское высочество монсеньер Гастон, ваш брат, ее величество царствующая королева Анна, ее величество королева-мать.

Король вздохнул: кардинал прикоснулся к его ране.

— Его королевское высочество Месье, — продолжал Ришелье, — всегда ненавидел меня. Чем ответил я на его ненависть? Целью заговора Шале было не больше не меньше как убить меня. Признания всех, в том числе и монсеньера, были ясны и определенны. Как отомстил я? Я женил его на богатейшей наследнице королевства, мадемуазель де Монпансье, я добился для него у вашего величества владений и титула герцога Орлеанского. Сейчас у монсеньера Гастона полтора миллиона дохода.

— То есть он богаче меня, господин кардинал.

— Королю нет необходимости быть богатым, ему доступно все, что он захочет: когда королю нужен миллион, от требует миллион — и всё.

— Это верно, — сказал король, — ибо позавчера вы дали мне четыре миллиона, а вчера полтора.

— Следует ли мне напоминать вашему величеству о том, как гневается на меня королева Анна Австрийская, и обо всем, что она против меня предпринимала; что же считает она моим преступлением? Почтение сковывает мне уста.

— Нет, говорите, господин кардинал. Я могу, я должен, я желаю все выслушать.

— Государь, великое несчастье монархов, великое бедствие государств — браки королей с иноземными принцессами: королевы, являющиеся то из Австрии, то из Италии, то из Испании, приносят на трон семейные симпатии, становящиеся в какой-то момент государственным преступлением. Сколько королев похищали и будут еще похищать ради отца или братьев меч Франции из-под изголовья короля — своего мужа! Что происходит в результате? Измена налицо, но истинных виновников покарать нельзя, поэтому удары наносятся вокруг них и падают головы, которые не должны были упасть. Королева Анна, после того как она была участницей заговора в пользу Англии, озлобленная против меня, ибо видит во мне борца за Францию, сегодня плетет заговор вместе с Испанией и Австрией.

— Я знаю, знаю, — произнес король сдавленным голосом, — но королева Анна не имеет никакой власти надо мной.

— Это верно. Однако можете ли вы сказать то же о королеве Марии, государь? О королеве Марии, наиболее жестоком из трех моих врагов, потому что именно ей я был более всего предан, потому что для нее я больше всего сделал?

— Простите ее, господин кардинал.

— Нет, государь, я ее не прощу.

— Даже если я вас попрошу об этом?

— Даже если вы мне это прикажете; как я сказал, поскольку ваше величество пришли ко мне, надо, чтобы здесь вам была высказана вся правда.

Король вздохнул.

— Вы думаете, я не знаю правды? — спросил он изменившимся голосом.

— Не всю! А надо, чтобы вы хоть раз услышали ее целиком. Ваша мать, государь, — злой гений Франции; ваша мать, государь, — ужасно говорить это сыну, — но ваша мать…

— Что моя мать? — спросил король, пристально глядя на кардинала.

Этот королевский взгляд, что остановил бы слова в устах человека, менее твердо решившегося пойти на все, чем сделал это кардинал, казалось, наоборот, поощрил его речь.

— Ваша мать, государь, — продолжал он, — ваша мать была неверна своему супругу. Прежде чем стать женой своего мужа, ваша мать, сойдя на берег в Марселе…

— Замолчите, сударь, — сказал король, — говорят, что стены порой слушают и слышат, а раз они слушают и слышат, то могут говорить; между тем никто, кроме вас и меня, не должен знать, почему я колеблюсь подарить наследника французской короне, хоть все меня торопят, и вы первый. Все, что я вам говорю, настолько верно, сударь, — добавил король, вставая и беря кардинала за руку, — что, если бы я считал моего брата сыном короля Генриха Четвертого, а значит, человеком единственной крови, имеющей право царствовать во Франции, я уже отрекся бы в его пользу и удалился в какой-нибудь монастырь, чтобы молиться за мою мать и за Францию, — и это так же верно, как то, что Бог и вы, сударь, меня слышите. Вам надо еще что-то сказать мне, сударь? После того что вы мне сказали, можете говорить все.

— Да, государь, я вам скажу все! — воскликнул удивленный кардинал. — Ибо я начинаю понимать, что рядом с уважением, какое я испытываю к вам, появляется чувство восхищения, тем более глубокое, что оно останется тайным. О государь, государь! Какой горизонт печали скрывала от меня завеса, приподнятая сейчас вами! И Бог мне свидетель: если бы я не считал важным для будущего Франции то, что хочу сейчас сказать, я остановился бы, не дойдя до конца. Государь! Государь! Думали вы когда-нибудь о смерти короля Генриха Четвертого?

— Увы! Я только об этом и думаю, сударь!

— Но, думая о его смерти, не пытались вы разобраться в страшной тайне четырнадцатого мая?

— Да, и мне это удалось.

— Но истинные убийцы — знаете ли вы их, государь?

— Убийство маршала д’Анкра, про которое я говорю без угрызений совести и которое я совершил бы завтра же, если б оно не состоялось одиннадцать лет назад, доказывает, что я знал, по крайней мере, одного из них, если мне были неведомы остальные.

— Ну а я, государь, я, хотя у меня не было таких причин оставаться слепым, как у вашего величества, проник в тайну до конца и знаю всех убийц.

У короля вырвался стон.

— Вы не знаете, государь, что существовала одна святая женщина, преданное создание; зная о готовящемся преступлении, она поклялась, что оно не совершится. Вы знаете, какова была ей награда?

— Ее заживо замуровали в каменной могиле, где она оставалась восемнадцать лет под палящим летним солнцем и ледяным зимним ветром. Ее застенок находился в обители Кающихся Девиц. Имя ее было Коэтман; она умерла десять-двенадцать дней тому назад.

— И, зная это, вы, ваше величество, стерпели подобную несправедливость?

— Короли — священные особы, господин кардинал, — ответил Людовик XIII с тем необыкновенным преклонением перед монархией, которому предстояло при Людовике XIV дойти до идолопоклонства, — и горе тем, кто проникнет в их тайны.

— Так вот, государь, есть еще один человек, кроме меня и вас, знающий эту тайну.

Король устремил на кардинала недвусмысленный взгляд. Заключенный в нем вопрос был выразительнее слов.

— Как вы, возможно, слышали, — продолжал Ришелье, — на эшафоте Равальяк заявил, что сделает признание.

— Да, — бледнея, подтвердил Людовик XIII.

— Возможно, вы слышали также, что секретарь суда подошел к нему и под диктовку осужденного, уже наполовину искалеченного, записал имена истинных виновников?

— Да, — сказал Людовик XIII, — на листке, отделенном от протокола казни.

И кардиналу показалось, что король побледнел еще сильнее.

— Наконец, вы, вероятно, слышали, что этот листок оказался в руках докладчика Жоли де Флёри и тот его заботливо хранил?

— Да, я слышал обо всем этом, господин кардинал, но дальше, дальше.

— Так вот, я хотел получить этот листок у детей докладчика Жоли де Флёри.

— А зачем вы хотели получить этот листок?

— Хотел отдать вашему величеству, чтобы вы его уничтожили.

— И оказалось?..

— И оказалось, государь, что этот листок уже не находится у детей господина Жоли де Флёри. Однажды двое неизвестных — молодой человек шестнадцати лет и мужчина двадцати шести — явились к докладчику, представившись, сумели уговорить его отдать им этот драгоценный листок и увезли его с собой.

— И вы, ваше высокопреосвященство, кому ведомо все, не смогли узнать, кто были эти двое? — спросил король.

— Нет, государь, — ответил кардинал.

— Ну так я вам это скажу, — сказал король, лихорадочно схватив руку кардинала. — Старшим из них был господин де Люинь, младшим я.

— Вы, государь?! — воскликнул кардинал, попятившись в изумлении.

— И этот протокол, — сказал король, расстегнув камзол и доставая из внутреннего кармана пожелтевшую помятую бумагу, — этот протокол, продиктованный Равальяком на эшафоте, это роковой листок, запечатлевший имена виновных, — вот он.

— О государь, государь! — сказал Ришелье, поняв по бледности короля все, что тот должен был вынести во время этой сцены. — Простите мне все, что я сейчас сказал вам. Я полагал, что вы этого не знаете.

— А чему вы приписывали мою печаль, мое уединение, мой траур? Разве в обычае французских королей одеваться, как я? У нас, государей, для траура по отцу, матери, брату, сестре, родственнику, другому королю принят фиолетовый цвет; но у всех людей, королей и подданных, цвет траура, к счастью, — черный.

— Государь, — сказал кардинал, — не стоит хранить эту бумагу, сожгите ее.

— Ну нет, сударь; я слаб, но, по счастью, я себя знаю. Моя мать есть моя мать; время от времени она в конечном счете вновь приобретает власть надо мной, и когда я чувствую, что эта власть заставляет меня свернуть с прямого пути и толкает на что-то несправедливое, я смотрю на эту бумагу, и она возвращает мне силы. Господин кардинал, — продолжал король мрачным, но решительным голосом, — сохраните эту бумагу как договор между нами; в тот день, когда я должен буду порвать с моей матерью, удалить ее от себя, выслать из Парижа, изгнать из Франции, вы с этой бумагой в руках потребуете от меня все, что захотите.

Кардинал колебался.

— Берите, — сказал король, — берите; я так хочу.

Кардинал, поклонившись, взял бумагу.

— Поскольку таково желание вашего величества, — сказал он.

— А сейчас не ставьте мне больше условий, господин кардинал; мы — Франция и я — вновь отдаем себя в ваши руки.

Кардинал взял руки короля, преклонив колено поцеловал их и сказал:

— Государь, в обмен на это мгновение ваше величество, надеюсь, не откажется принять мою преданность на всю жизнь.

— Я на нее рассчитываю, сударь, — ответил король с тем величественным видом, какой он умел принимать в нужные моменты. — А теперь, дорогой кардинал, — добавил он, — забудем все, что произошло, пренебрежем всеми этими гнусными интригами моей матери, моего брата и королевы; будем отныне заниматься лишь славой нашего оружия и величием Франции!

XXI

ГЛАВА, В КОТОРОЙ КАРДИНАЛ ПЛАТИТ ПО СЧЕТАМ КОРОЛЯ

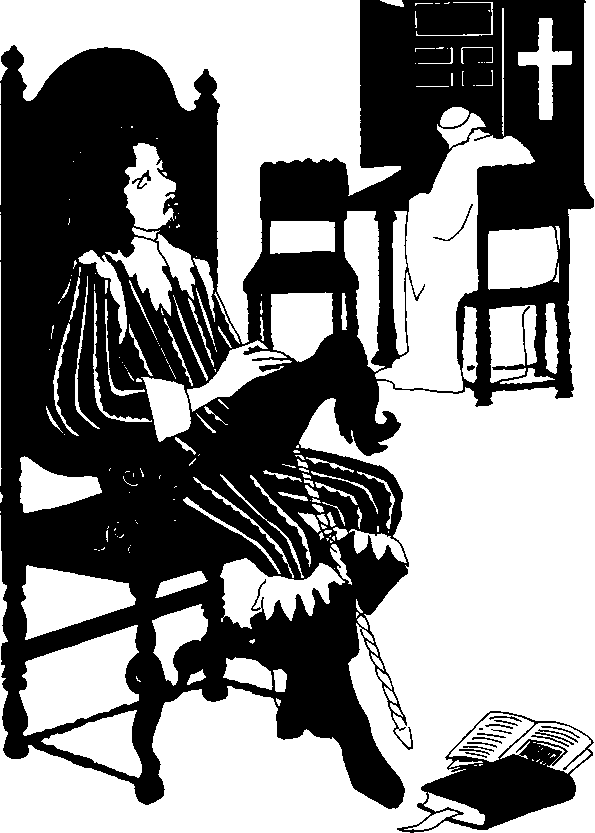

На следующий день в два часа пополудни король Людовик XIII, сидя в большом кресле, поставив меж ног трость и надев на нее свою черную шляпу с черными перьями, немного менее хмурый и немного менее бледный, чем обычно, смотрел на кардинала де Ришелье, работающего за своим бюро.

Они находились в том самом кабинете на Королевской площади, где, как мы видели, король за три дня своего царствования провел столь скверные часы.

Кардинал писал; король ждал.

Кардинал поднял голову.

— Государь, — сказал он, — я написал в Испанию, в Мантую, в Венецию, в Рим и имел честь показать вашему величеству эти письма; вы их одобрили. Сейчас я, опять-таки по приказанию вашего величества, закончил письмо к вашему кузену королю Швеции. Составить этот ответ было труднее остальных: его величество король Густав Адольф, слишком удаленный от нас, плохо оценивает людей, хотя хорошо судит о событиях, доверяясь своему уму, а не общему мнению.

— Читайте, читайте, господин кардинал, — сказал Людовик XIII. — Я прекрасно помню, что говорилось в письме моего кузена Густава.

Кардинал, поклонившись, прочел:

"Государь,

непринужденность, с коей Ваше Величество соблаговолили мне написать, — большая честь для меня; в то же время подобная непринужденность с моей стороны, даже разрешенная Вашим Величеством, была бы одновременно недостатком уважения и забвением скромности, к какой меня обязывают невысокое мнение о себе и звание князя Церкви, которым Вы соблаговолили меня почтить.

Нет, государь, я не великий человек! Нет, государь, я не гениальный человек! Но я, как Вам угодно было заметить, честный человек. Именно с этой точки зрения королю, моему повелителю, угодно оценивать меня, ибо в вопросах, где необходимо проявление гения и величия, ему требуется обратиться лишь к себе самому. Поэтому я могу вести переговоры непосредственно, как желает Ваше Величество, но лишь как простой министр французского короля.

Да, государь, я уверен в моем короле, уверен сегодня больше чем когда-либо, ибо он только что, оставив меня у власти вопреки мнению королевы Марии Медичи, своей матери, мнению королевы Анны, своей супруги, мнению монсеньера Гастона, своего брата, дал мне новое доказательство того, что если его сердце уступает порой прекрасным чувствам сыновней почтительности, братской дружбы и супружеской нежности, составляющим счастье и славу других людей, — чувствам, кои Господь вложил в сердца всех, кто честен и рожден с хорошими задатками, — то государственные соображения немедленно вносят поправки в эти благородные порывы души, которым короли порой вынуждены противостоять, предписывая себе суровую и непреклонную добродетель, что ставит благо подданных и нужды государства даже выше законов природы.

Одно из больших несчастий королевской власти, государь, заключается в том, что Господь поставил своих земных представителей слишком высоко, и короли, не имея возможности завести друзей, заводят фаворитов. Но Вы могли видеть, что мой повелитель, получивший прекрасное прозвание Справедливого, не только не поддается влиянию фаворитов, но — и названный Вами господин де Шале тому доказательство — даже отдает их в руки правосудия, если им вменяется преступное вмешательство в государственные дела. У моего повелителя слишком проницательный взгляд и слишком твердая рука, чтобы какая-нибудь интрига, сколь бы хитро она ни была задумана и сколь бы могущественны ни были те, что ее осуществляют, смогла свергнуть человека, посвятившего ум своему королю, а сердце — Франции. Может быть, однажды я откажусь от власти, но могу заверить, что не паду.

Да, государь, — и мой король, коему я имел честь сообщить о Вашем письме, ибо ничего от него не скрываю, разрешает мне Вам это сказать, — да, я уверен, если будет на то воля Бога, который может взять меня из этого мира в минуту, когда я меньше всего буду этого ожидать, да, я уверен, что останусь три года у власти — и в эту самую минуту король подтверждает мою уверенность (в самом деле, Людовик XIII сделал Ришелье утвердительный знак); итак, я уверен, что останусь три года у власти и выполню от имени короля и от своего имени обязательства, принимаемые непосредственно перед Вами по вполне четкому приказу моего повелителя.

Что до предложения называть Ваше Величество другом Густавом, то я знаю лишь двух человек античности — Александра и Цезаря — и лишь трех монархов нового времени — Карла Великого, Филиппа Августа и Генриха IV, которые могли бы позволить себе по отношению к Вам, государь, столь лестную фамильярность.

Я же столь мал, что могу лишь назвать себя нижайшим и покорнейшим слугой Вашего Величества —

Арманом, кардиналом де Ришелье.

P.S. Как желает Ваше Величество и рад приказать мой король, это письмо передаст Вам господин барон де Шарнасе, коему поручено провести с Вашим Величеством переговоры о великом деле Протестантской унии; он имеет на этот счет все полномочия от короля; если Вы настаиваете, я добавлю к ним полномочия от меня".

Все время, пока кардинал читал это длинное письмо, представлявшее собой апологию короля, на которого несколько вольно обрушился в своем письме Густав Адольф, Людовик XIII (хоть в двух или трех местах он покусывал усы) одобрительно кивал; однако, когда письмо было дочитано, он после минутного раздумья спросил кардинала:

— Ваше высокопреосвященство, можете вы как богослов меня заверить, что этот союз с еретиком не подвергнет опасности спасение моей души?

— Поскольку я его посоветовал вашему величеству, — ответил кардинал, — то, если здесь и есть грех, беру его на себя.

— Это меня несколько успокаивает, — сказал Людовик XIII, — но, поскольку с тех пор как вы стали министром, я все делаю по вашим советам и рассчитываю так же поступать в будущем, верите ли вы, мой дорогой кардинал, что осужденным на вечные муки может оказаться лишь один из нас?

— Вопрос слишком трудный, чтобы я попытался на него ответить, но вот все, что я могу сказать вашему величеству: я молю Господа о том, чтобы никогда не разлучаться с вами — ни в этом мире, ни в вечности.

— Ах, — облегченно вздохнул король, — вот наша работа и закончена, дорогой кардинал.

— Не совсем, государь, — отвечал Ришелье. — Я прошу ваше величество уделить мне еще несколько минут, чтобы выполнить данные вами обязательства и обещания.

— Вы собираетесь говорить о суммах, выпрошенных у меня моим братом, моей матерью и моей женой?

— Да, государь.

— Предатели! Обманщики и изменники! Вы так хорошо проповедуете экономию; уж не собираетесь ли вы посоветовать мне вознаградить измену, ложь и предательство?

— Нет, государь, но я скажу вашему величеству: королевское слово священно; раз оно дано — оно должно быть выполнено. Ваше величество обещали пятьдесят тысяч экю своему брату…

— … если он будет главным наместником, но он уже им не является!

— Лишний довод за то, чтобы дать ему возмещение.

— Мошенник, притворившийся влюбленным в принцессу Марию лишь для того, чтобы чинить нам всяческие затруднения!

— Из них мы, надеюсь, вышли, ибо он сам заявил, что отказывается от этой любви.

— Тут же назначив цену за свой отказ.

— Если он назначил цену, государь, надо оплатить ему этот отказ по названной им цене.

— Пятьдесят тысяч экю?

— Я знаю, это дорого, но у короля лишь одно слово.

— Он не успеет получить свои пятьдесят тысяч экю, как сбежит с ними на Крит, к царю Миносу, как он зовет герцога Карла Четвертого.

— Тем лучше, государь; тогда эти деньги будут хорошо помещены: за пятьдесят тысяч экю мы получим Лотарингию.

— И вы думаете, что император Фердинанд позволит нам действовать?

— А для чего у нас Густав Адольф?

Король с минуту размышлял.

— Вы сильный игрок в шахматы, господин кардинал, — сказал он. — Месье, мой брат, получит свои пятьдесят тысяч экю. Но что касается моей матери, пусть она не рассчитывает на свои шестьдесят тысяч ливров.

— Государь, ее величество королева-мать уже давно нуждалась в этой сумме: она просила у меня сто тысяч ливров, а я, к большому сожалению, смог дать ей только пятьдесят. Но в ту пору мы были совсем без денег, а сейчас они у нас есть.

— Кардинал! Вы забываете все, что говорили мне вчера о моей матери.

— Разве я сказал, что она не ваша мать, государь?

— Нет, к несчастью для меня и для Франции, это так.

— Государь, вы подписали ее величеству королеве-матери ордер на шестьдесят тысяч ливров.

— Я пообещал, но ничего не подписывал.

— Королевское обещание священнее письменного обязательства, государь.

— Но отдадите их ей вы, а не я. Может быть, она ощутит какую-то признательность к вам и оставит нас в покое?

— Королева никогда не оставит нас в покое, государь. В ней сидит вздорный дух Медичи, и она проведет жизнь в сожалениях о том, чего не может вернуть: своей прошедшей молодости и своей утерянной власти.

— Королева-мать еще куда ни шло; но королева, которая позволяет господину д’Эмери оплатить свое жемчужное ожерелье, а потом просит у меня эту сумму! Этого еще недоставало!

— Это доказывает лишь одно, государь: если королева прибегла к подобному средству, она была в весьма стесненных обстоятельствах. Но не подобает, чтобы, в то время как у короля в руках ключ от кассы, где лежит больше четырех миллионов, королева одалживала двадцать тысяч ливров у кого-то из своих приверженцев. Надеюсь, что ваше величество согласится с этим и вместо ордера на тридцать тысяч ливров подпишет королеве ордер на пятьдесят тысяч при условии, что она вернет двадцать тысяч ливров господину д’Эмери. Корона Франции из чистого золота, государь, и она должна так же сиять на челе королевы, как и на челе короля.

Король встал, подошел к кардиналу и протянул ему руку.

— Господин кардинал, — сказал он, — вы не только великий министр и прекрасный советчик, но еще и великодушный враг. Я поручаю вашему высокопреосвященству распорядиться о выплате обсужденных нами сумм.

— Король их обещал, король и должен их выплатить. Король подпишет ордера, они будут предъявлены в кассу и немедленно оплачены. Но мне кажется, что ваше величество забывает об одной из оказанных им милостей.

— Какой?

— Я думал, что при этой щедрой раздаче король пожаловал господину л’Анжели, своему шуту, такую же сумму, как своему фавориту господину Барада, — тридцать тысяч ливров?

Король покраснел.

— Л’Анжели отказался, — ответил он.

— Лишняя причина, государь, настоять на этом даре. Господин л’Анжели отказался, чтобы те, кто просит и берет, сочли его действительно сумасшедшим и не добивались бы его места возле вашего величества. Но рядом с королем только два истинных друга — его шут и я; не будьте неблагодарны к одному из них, после того как вы столь щедро вознаградили другого.

— Пусть будет так; вы правы, господин кардинал, но есть еще маленький негодяй, на которого я очень сердит, и он…

— Не забудьте, ваше величество, что он почти три месяца был вашим фаворитом, а король Франции вполне может пожаловать десять тысяч франков в месяц тому, кого почтил своей близостью.

— Да, но он предложит их такой девице, как Марион Делорм!

— Девице весьма полезной, государь; ведь это она предупредила меня о том, что я попаду в немилость, и, дав мне время подумать о моем падении, позволила встретить его лицом к лицу. Если бы не она, государь, то, узнав неожиданно о том, что король лишил меня своей милости, я был бы захвачен врасплох. Пусть она станет подругой господина Барада, государь, и пусть он докажет, что остается верным слугой вашего величества, как вы остаетесь его добрым повелителем.

Король на миг задумался.

— Господин кардинал, — что вы скажете о его товарище Сен-Симоне?

— Скажу, государь, что мне его весьма рекомендовала особа, коей я желаю всяческого добра, и что он вполне достоин занять возле вашего величества место, которое неблагодарность господина Барада оставила вакантным.

— Не считая того, — добавил король, — что он восхитительно трубит в рог. Я очень рад, что вы мне его рекомендуете, кардинал. Посмотрю, что можно для него сделать. Да, чуть не забыл, а совет?

— Угодно вашему величеству назначить его в Лувре завтра в полдень? Я представлю мой план кампании, и мы попытаемся найти для переправы через реки иные средства, нежели пальцы Месье.

Король посмотрел на Ришелье с изумлением, охватывавшим его всякий раз, как он видел, что кардинал прекрасно осведомлен о том, чего не должен был бы знать.

— Дорогой кардинал, — смеясь, сказал он ему, — наверняка вы держите у себя на службе какого-то демона, если только — и я не раз об этом думал — если только вы сами не демон!

Назад: XIV АНТРАКТЫ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ

Дальше: Часть четвертая