XXIX

ПЕЩЕРА

Несмотря на своего рода пророческий дар, который был замечательной чертой в характере Арамиса, события, как и все, что подвержено превратностям случая, развернулись иначе, чем предполагал ваннский епископ.

Бикара, конь которого был много лучше, чем кони его товарищей, доскакав раньше других до входа в пещеру, понял с первого взгляда, что и лиса, и собаки — все исчезло в этой дыре. Но, пораженный тем суеверным страхом, который охватывает человека перед всяким подземным ходом, как, впрочем, и перед всякой тьмой, он остановился, решив подождать, пока соберутся все остальные.

— В чем дело? — закричали, не понимая причины его бездействия, запыхавшиеся от скачки охотники.

— Ничего особенного, только собак больше не слышно; надо думать, что и лисицу, и всю нашу свору поглотил этот подземный ход.

— Собаки идут по слишком хорошему следу, чтобы сбиться с него, — сказал один из гвардейцев. — К тому же мы бы слышали, как они тычутся то в одну, то в другую сторону. Надо думать, как говорит Бикара, что они и в самом деле проникли в эту пещеру.

— Но в таком случае, — спросил один из молодых людей, — почему они не подают голоса?

— Это странно, — заметил другой.

— Ну что ж, — предложил третий, — давайте войдем в пещеру и мы. Или, быть может, вход в нее воспрещен?

— Нет, — сказал Бикара, — но там темно, как в печной трубе, и к тому же в ней нетрудно свернуть себе шею.

— И подтверждение этому наши собаки, — заметил один из гвардейцев. — По-видимому, с ними это самое и случилось.

— Что за черт? Куда ж они делись? — воскликнули хором гвардейцы.

И хозяева пропавших собак принялись звать их по имени или свистать особым, известным им образом, но ни одна из них не откликнулась ни на зов, ни на свист.

— А что, если это заколдованная пещера! — вскричал Бикара. — Ну что ж! Посмотрим.

И, соскочив с коня, он вошел в нее.

— Погоди, погоди! Я пойду с тобой! — крикнул один из гвардейцев, видя, что Бикара готов уже исчезнуть в ее полумраке.

— Нет, не надо, — отвечал Бикара, — тут и в самом деле что-то загадочное. Незачем рисковать всем сразу. Если через десять минут я не вернусь, входите, но в этом случае входите уже все вместе.

— Пусть так, — согласились с ним молодые люди, не видевшие в предприятии Бикара опасности для него. — Хорошо, мы подождем.

И, не сходя с лошадей, они собрались в круг возле входа в пещеру. Между тем Бикара один, в полном мраке, ощупью пробирался по подземному ходу, пока не наткнулся на мушкет Портоса. Препятствие, с которым встретилась его грудь, удивило его, и, протянув руку, он ухватился за холодное как лед дуло мушкета.

Нож Ива был уже занесен над молодым человеком, и тот неминуемо пал бы от страшного удара бретонской руки, но в последний момент ее остановила железная рука Портоса. В непроглядной тьме послышался голос, похожий на глухое рычание:

— Не хочу, чтоб его убивали.

Бикара оказался между неведомым ему покровителем и тем, кто покушался на его жизнь; и тот, и другой внушали ему одинаковый ужас. Несмотря на всю свою храбрость, он дико вскрикнул. Платок Арамиса, которым тот зажал ему рот, заставил его замолчать.

— Господин де Бикара, — зашептал ваннский епископ, — мы не хотим вашей смерти, и вы должны верить этому, если узнали нас, но при первом же слове, сорвавшемся с ваших уст, при первом стоне, при первом вздохе мы будем вынуждены убить вас, как убили ваших собак.

— Да, господа, я вас узнаю, — так же шепотом ответил молодой человек. — Но каким образом вы тут оказались? Что вы тут делаете? Несчастные! Несчастные! Я считал, что вы в крепости.

— А вы, сударь, вы, сколько помнится, должны были добиться для нас известных условий?

— Я сделал, что мог, господа, но… но существует определенный приказ…

— Расправиться с нами?

Бикара ничего не ответил. Ему было тягостно говорить с дворянами о веревке.

Арамис понял молчание своего пленника.

— Господин Бикара, вы были бы уже трупом, если б мы не приняли во внимание вашу молодость и наши давние связи с вашим отцом; вы и теперь можете выйти отсюда, поклявшись, что не станете рассказывать вашим товарищам о том, что видели здесь.

— Не только клянусь, что ничего не стану рассказывать, — проговорил Бикара, — но клянусь также и в том, что сделаю все на свете, лишь бы помешать им проникнуть сюда.

— Бикара! Бикара! — донеслось снаружи несколько голосов.

— Отвечайте! — приказал Арамис.

— Я здесь! — прокричал Бикара.

— Идите! Мы полагаемся на ваше честное слово.

Бикара двинулся по направлению к свету.

В пещере показались силуэты нескольких человек. Бикара бросился навстречу друзьям, чтобы вернуть их назад. Он столкнулся с ними в начале подземного коридора, в который они уже успели войти.

Арамис и Портос насторожились, как люди, жизнь которых повисла на волоске.

Бикара, сопровождаемый своими друзьями, дошел до выхода из пещеры.

— О, о! — заметил один из них, когда они вышли на свет. — Какой же ты бледный!

— Бледный? — вскричал другой. — Ты хочешь сказать — зеленый!

— Что вы! — проговорил Бикара, стараясь взять себя в руки.

— Но. ради Бога, скажи, что с тобой приключилось? — раздалось сразу несколько голосов.

В твоих жилах, мой бедный друг, не осталось ни капли крови, засмеялся один.

Господа, не шутите, ему сейчас станет дурно, и он грохнется в обморок. У кого есть нюхательная соль?

Все разразились хохотом.

Все эти словечки, эти остроты носились вокруг бедного Бикара, как пули в гуще сражения.

Пока продолжался этот ливень вопросов Бикара успел немного прийти в себя.

— Что я, по-вашему, мог там увидеть? Мне было жарко, когда я спускался в эту пещеру, там меня сразу охватил ледяной холод, вот и все.

— Но собаки? Что сталось с собаками? Ты видел их? Ты что-нибудь знаешь о них?

— Они побежали, надо думать, другим путем.

— Господа, — сказал один из молодых людей, столпившихся вокруг Бикара. — Во всем этом, в бледности и молчании нашего друга заключена тайна, которую он не может или не хочет открыть. Но, по-моему, дело ясное — Бикара что-то видел в пещере. Мне любопытно взглянуть, что же это такое, даже если это сам дьявол. В пещеру, друзья, в пещеру!

— В пещеру! — повторили за ним и все остальные.

Эхо донесло эти слова к Портосу и Арамису, воспринявшим их как грозное предупреждение. Бикара, устремившись вперед и загораживая дорогу товарищам, прокричал:

— Господа, господа! Ради Бога, умоляю вас, не входите!

— Но что же страшного в этой пещере?

— Говори, Бикара!

— Несомненно, он видел в ней дьявола, — сказал тот, кто первым высказал это предположение.

— Если он и в самом деле видел в ней дьявола, пусть не будет в таком случае эгоистом, пусть позволит и нам поглядеть на него, — закричали со всех сторон.

— Господа, господа, умоляю вас! — настаивал Бикара.

— Дай же пройти!

— Умоляю вас, не входите!

— Ты же входил!

Конец этим препирательствам положил один офицер, человек более зрелого возраста, чем все остальные. Он все время молча стоял позади и до этого не промолвил ни слова. Выйдя вперед, он сказал невозмутимо-спокойным тоном, составлявшим контраст с царившим кругом оживлением:

— Господа, в пещере действительно кто-то или что-то таится. Не будучи дьяволом, это нечто смогло заставить, однако, замолчать наших собак. Надо узнать, что же представляет собой это нечто.

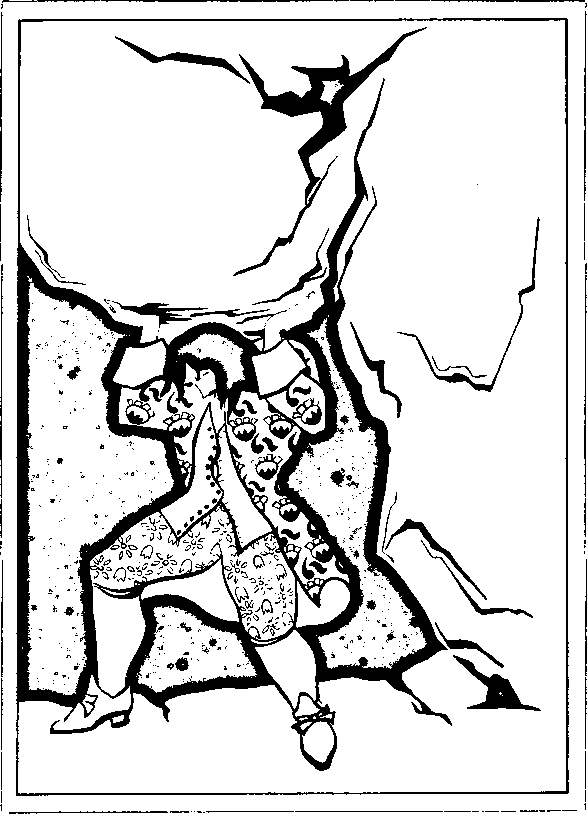

Бикара сделал последнюю попытку не пустить в пещеру товарищей, но его усилия оказались напрасными. Тщетно цеплялся он за выступы скал, чтобы загородить проход своим телом; толпа молодых людей ворвалась в пещеру, следуя за офицером, который заговорил последним, но первым, со шпагой в руке, бросился навстречу незримой опасности.

Бикара, отброшенный в сторону и лишенный возможности идти вслед за друзьями, так как в последнем случае он был бы в глазах Портоса и Арамиса предателем и клятвопреступником, в мучительном ожидании, со все еще умоляюще протянутыми руками, прислонился к шероховатой стене утеса, надеясь, что и здесь его смогут поразить пули мушкетеров Людовика Тринадцатого.

Что до гвардейцев, то они уходили все дальше и дальше, и их голоса становились все глуше. Вдруг, прогремев под сводами, точно гром, раздался грохот мушкетов. Две-три пули расплющились об утес, у которого стоял Бикара.

В то же мгновение послышались вопли, проклятья, стоны, и вслед за тем из подземелья стали выбегать офицеры. Иные из них были бледны как смерть, другие залиты кровью, и все окутаны густым дымом, валившим из глубины пещеры наружу.

— Бикара, Бикара! — кричали разъяренные беглецы. — Ты знал о засаде в пещере и не предупредил нас об этом! Бикара, ты причина смерти четвертых наших! Горе тебе, Бикара!

— Это ты виноват в том, что меня ранили насмерть, — прохрипел один из молодых людей, собирая в горсть свою кровь и обрызгав ею лицо Бикара, — пусть же кровь моя падет на тебя!

И он в агонии свалился у ног Бикара.

— Но скажи, скажи наконец, кто там скрывается! — послышалось несколько бешеных голосов.

Бикара молчал.

— Скажи или умрешь! — крикнул раненый, становясь на колено и поднимая на Бикара клинок в уже обессилившей руке.

Бикара подбежал к нему и подставил свою грудь под удар, но раненый упал с тем, чтобы никогда уже не подняться, испустив последний вздох.

Бикара, с взъерошенными волосами, с блуждающим взглядом, окончательно потеряв рассудок, бросился внутрь пещеры, горестно восклицая:

— Да, да, вы правы! Меня нужно убить! Я допустил, чтоб погибли мои товарищи! Я подлец!

И, отшвырнув с силою шпагу, чтобы отдать свою жизнь не защищаясь, Бикара, опустив голову, прыгнул в темноту подземелья. Одиннадцать оставшихся в живых из шестнадцати устремились за ним.

Но им не удалось пройти дальше, чем первым: новый залп уложил на холодном песке еще пятерых, и так как не было никакой возможности определить, откуда вылетают эти смертоносные молнии, остальные отступили в неописуемом ужасе.

Но Бикара, живой и невредимый, не бежал с остальными; он сел на обломок скалы и стал ждать дальнейших событий.

Оставалось только шесть офицеров.

— Неужели, — заговорил один, — это и в самом деле сам дьявол?

— Гораздо хуже, — бросил в ответ другой.

— Давайте спросим у Бикара; ему это, бесспорно, известно.

— Но где он?

Молодые люди, смотревшись вокруг, так и не нашли Бикара.

— Он убит! — раздалось два-три голоса.

— Нет, — сказал кто-то из офицеров. — Я видел его в дыму, уже после залпа; он в пещере; он уселся на камень: он дожидается нашего возвращения.

— Он, конечно, знает, кто там.

— Но откуда?

— Он был в плену у мятежников.

— Верно. Давайте позовем его и узнаем, кто наши враги.

И все принялись кричать:

— Бикара! Бикара!

Но Бикара не ответил.

— Хорошо, — сказал офицер, тот самый, который показал себя в этом деле столь хладнокровным, — он нам больше не нужен, сюда идут подкрепления.

И действительно, отряд гвардейцев, человек в семьдесят пять или восемьдесят, отставший от офицеров, которых увлек пыл охоты, приближался в полном порядке под начальством капитана и старшего лейтенанта. Пять офицеров подбежали к своим солдатам и, рассказав с вполне понятным волнением и красноречием о случившемся, обратились к ним с просьбой о помощи.

Капитан, перебив их, спросил:

— Где ваши товарищи?

Пали.

— Но вас было шестнадцать.

Десять убито. Бикара в пещере, остальные пять перед вами.

Бикара в плену?

— Возможно.

— Нет, нет, вот он! Смотрите!

Бикара и в самом деле показался у выхода из пещеры.

— Он подает нам знак приблизиться, — сказали офицеры. — Идем!

И все направились к Бикара.

— Сударь, — обратился к нему капитан, — меня уверяют, будто вы знаете, кто те люди, которые так отчаянно защищаются в этой пещере. Именем короля приказываю сказать все, что вам известно.

— Господин капитан, — отвечал Бикара, — вы не должны больше давать мне приказаний подобного рода: меня только что освободили от честного слова, и я являюсь к вам от имени этих людей.

— Сообщить, что они сдаются?

— Сообщить, что они полны решимости драться до последнего вздоха.

— Сколько же их?

— Двое.

— Их двое, и они хотят диктовать условия?

— Их двое, но они убили уже десятерых наших.

— Что же это за люди? Гиганты?

— Больше. Вы помните историю бастиона Сен-Жерве, господин капитан?

— Еще бы! Четверо мушкетеров сопротивлялись там против целой армии.

— Так вот, двое из этих мушкетеров в пещере.

— Как их зовут?

— Тогда их звали Портосом и Арамисом. Теперь их зовут господин д’Эрбле и господин дю Валлон.

— Ради чего они все это делают?

— Они удерживают Бель-Иль для господина Фуке.

При упоминании двух этих имен, прославленных имен Портоса и Арамиса, среди солдат пробежал восхищенный шепот.

— Мушкетеры, мушкетеры, — повторяли они.

И у всех этих отважных молодых людей при мысли о том, что им предстоит сразиться с двумя самыми прославленными ветеранами армии, сердце замерло от ужаса, смешанного с восторгом. И в самом деле, эти четыре имени — д’Артаньян, Атос, Портос и Арамис — были глубоко почитаемы всяким, кто носил шпагу, подобно тому как в древности почитались имена Геракла, Тесея, Кастора и Поллукса.

— Два человека! — вскричал капитан. — И двумя залпами они убили десять моих офицеров! Это невозможно, господин Бикара!

— Господин капитан, — отвечал Бикара, — я не говорил вам о том, что с ними нет еще двух или трех человек; ведь и у мушкетеров бастиона Сен-Жерве было трое или четверо слуг. Но поверьте мне, я видел этих людей, я был взят ими в плен, я знаю, что они представляют собой; они вдвоем в состоянии истребить целый корпус.

— Мы это увидим, и очень скоро. Внимание, господа!

После этого ответа никто не позволил себе ни одного слова: все приготовились беспрекословно повиноваться своему начальнику.

Один Бикара решился на последнюю попытку остановить капитана.

— Сударь, — сказал он вполголоса, — поверьте мне, пойдемте своею дорогой; эти два человека, эти два льва, на которых мы нападаем, будут защищаться до последнего вздоха. Они уже убили десятерых наших, они убьют вдвое больше и кончат тем, что убьют себя, но они не сдадутся. Что мы выиграем от подобной победы?

— Мы выиграем, сударь, то, — отвечал капитан, — что оградим себя от позора, который неминуемо пал бы на нас, если бы восемьдесят королевских гвардейцев отступили перед двумя мятежниками. Последовав вашим советам, я потеряю честь, а лишившись чести, я опозорю всю армию. Вперед!

И он первый направился к пещере. Дойдя до входа, капитан велел солдатам остановиться.

Он сделал это затем, чтобы дать Бикара и его товарищам время рассказать подробнее о пещере. Затем, когда ему показалось, что для знания обстановки полученных сведений совершенно достаточно, он разделил свой отряд на три взвода, которые должны были двигаться один за другим и вести огонь по всем направлениям. Несомненно, что при этой атаке можно потерять еще пять человек, может быть, даже десять, но, разумеется, дело кончится тем, что мятежники будут взяты, так как другого выхода из пещеры не существует, и в конце концов не смогут же двое перебить восемьдесят человек.

— Господин капитан, — попросил Бикара, — разрешите идти в голове первого взвода.

— Хорошо! — отвечал капитан. — Такая честь принадлежит вам по праву. Делаю вам этот подарок.

— Благодарю вас! — произнес молодой человек со всей твердостью, свойственной его роду.

— Берите же шпагу!

— Я пойду без оружия, господин капитан, я иду не для того, чтобы убивать, я иду, чтобы быть убитым.

И, став впереди первого взвода, с непокрытой головой и скрещенными на груди руками, он произнес:

— Вперед, господа!

XXX

ПЕСНЬ ГОМЕРА

Пора, однако, перенестись в другой стан и показать как бойцов, так и обстановку, в которой происходил этот бой.

Арамис и Портос укрылись в пещере Локмария, где их ожидали трое бретонцев и снаряженная к плаванию лодка. Они надеялись протащить ее к морю, утаив, таким образом, и приготовления к бегству, и самое бегство. Появление лисицы и своры собак принудило их отказаться от первоначального плана и остаться на месте.

Пещера тянулась приблизительно на шестьсот футов и выходила на откос берега, поднимавшегося над крошечной бухточкой. Некогда — в те времена, когда Бель-Иль назывался еще Калонезом, — Локмария была храмом, посвященным языческим божествам, и в ее таинственных гротах не раз совершались человеческие жертвоприношения.

В первый грот попадали по пологому спуску, низко нависающий свод которого был образован беспорядочным нагромождением скал. Неровный, весь в трещинах и расщелинах пол и острые, торчащие сверху камни грозили на каждом шагу неожиданной опасностью. Таких гротов, последовательно опускавшихся в сторону моря, в пещере Локмария было три. Они соединялись друг с другом несколькими грубыми, выбитыми в камне огромными ступенями, перилами для которых справа и слева служила скала.

В последнем гроте свод опускался настолько низко и проход становился до того узким, что протащить в этом месте баркас было делом почти невозможным; борта его упирались в стены прохода. Но в моменты отчаяния, овладевающего человеком, дерево, уступая человеческой воле, становится гибким, а камень — податливым.

На это и рассчитывал Арамис, когда, приняв навязанный ему бой, решился на бегство, несомненно опасное, поскольку не все осаждающие были убиты, опасное также и потому, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств предстояло бежать среди бела дня, на глазах побежденных, которые, обнаружив, как ничтожна горсточка беглецов, не преминут, конечно, преследовать победителей.

После того как двумя залпами было уничтожено десять гвардейцев, Арамис, знавший все закоулки пещеры, правился осмотреть трупы убитых, но так как дым мешал ему видеть, он обошел мертвецов одного за другим и таким образом сосчитал потери врага. Возвратившись, он велел тащить баркас дальше, к большому камню, запиравшему своею громадой спасительный выход к морю.

Портос взялся обеими руками за лодку и принялся изо всех сил толкать ее вперед по проходу; бретонцы поспешно перекладывали катки. Так спустились они в третий грот и добрались до камня, преграждавшего выход.

Ухватив этот гигантский камень у основания, Портос уперся своим могучим плечом в вершину его и толкнул камень с такой невероятною силой, что он затрещал. Со вода посыпался мусор, поднялось целое облако пыли, вместе с пылью и мусором упали также останки десяти тысяч поколений морских птиц, гнезда которых так прочно лепились к скале, как если бы их связывал с нею цемент.

При третьем толчке Портоса камень уступил и пошатнулся. Упираясь спиною в ближайшие скалы и нажимая ногою, Портос вырвал его наконец из груды известняка, на которой покоилось и было закреплено его основание.

После падения камня в пещеру ворвался ослепительный дневной свет, и взорам восхищенных бретонцев открылось синее море. Тотчас же вместе с Портосом потащили они баркас через эту последнюю баррикаду. Еще сотня футов, и он соскользнет в океан.

Как раз в это время прибыл отряд, разделенный капитаном на взводы для решительного штурма позиции беглецов.

Чтобы оградить товарищей от внезапного нападения, Арамис непрерывно наблюдал за гвардейцами. Он видел, как к ним подошло подкрепление, и, подсчитав его численность, убедился с первого взгляда в неминуемой гибели. угрожающей ему и его товарищам, если они ввяжутся в новую схватку.

Но пускаться в море, открывая врагу доступ в пещеру, было бы совершенно бессмысленно. В самом деле, свет, проникавший теперь в два последних грота пещеры, вытает солдатам баркас, приближающийся на катках к бухте. и обоих мятежников на расстоянии мушкетного выстрела, и первый же залп гвардейцев если не уложит всех пятерых мореплавателей, то, во всяком случае, оставит в лодке пробоины.

Больше того, даже если предположить, что баркасу и всем тем, кто в нем находится, удастся на этот раз ускользнуть от погони, то не будет ли немедленно подан сигнал тревоги? И не будут ли немедленно оповещены о случившемся корабли королевского флота? И не будет ли несчастная лодка, за которой гонятся по морю и которую подстерегают на суше, захвачена еще до наступления ночи? В бешенстве теребя свои седеющие волосы, Арамис призывал на помощь и Бога и дьявола.

Поманив Портоса, который в этих хлопотах с лодкой значил больше, чем катки и бретонцы, вместе взятые, он зашептал ему на ухо:

— Друг мой, к нашим врагам прибыло подкрепление

— А, — спокойно ответил Портос. — Что же нам теперь делать?

— Возобновлять бой было бы очень рискованно.

— Еще бы, — подтвердил Портос, — ведь трудно пред положить, чтобы одного из нас не убили, ну а если буде т убит один, то и другой, конечно, покончит с собой.

Портос произнес эти слова с тем безыскусственным героизмом, который проявлялся в нем всякий раз, когда к этому бывал подобающий повод. Арамис почувствовал себя так, точно его укололи в самое сердце.

— Ни вас, ни меня не убьют, друг Портос, если вы сможете выполнить план, которым я хочу поделиться с вами.

— Говорите!

— Эти люди собираются спуститься в пещеру.

— Да.

— Мы перебьем человек пятнадцать, не больше.

— Сколько же их? — спросил Портос.

— К ним прибыло подкрепление в количестве семидесяти пяти человек.

— Семьдесят пять и пять — значит восемьдесят. Да!…

— Если они станут стрелять все вместе, то их пули изрешетят нас в одно мгновение.

— Разумеется.

— Не считая того, что от грохота выстрелов возможны обвалы.

— Только сейчас обломок скалы разодрал мне плечо, — заметил Портос.

— Вот видите!

— Это сущие пустяки.

— Давайте быстро примем решение. Пусть наши бретонцы продолжают катить лодку к морю. А мы вдвоем останемся здесь и будем охранять порох, мушкеты и пули.

— Но вдвоем, дорогой Арамис, нам никогда не дать одновременно трех выстрелов, — простодушно сказал Портос, — дело со стрельбой из мушкетов не выйдет. Этот способ никуда не годится.

— Найдите другой.

— Нашел! — вскричал великан. — Вооружившись железным ломом, я укроюсь за выступом, и когда они начнут приближаться волна за волной, невидимый и неуязвимый, примусь колотить по их головам, нанося тридцать ударов в минуту. Ну, что вы скажете о моем плане? Нравится ли вам мое предложение?

— Великолепно, дорогой друг, превосходно. Я вполне одобряю его, но вы испугаете их, и половина из них оцепит пещеру, чтобы взять нас измором. Нам нужно уничтожить весь отряд до последнего человека; достаточно одного оставшегося в живых, и он нас погубит.

— Вы правы, друг мой, — но скажите, как же завлечь их сюда?

— Не шевелясь, мой добрый Портос.

— Ну что ж! Замру и не пошевельнусь, а когда они соберутся все вместе?

— Тогда предоставьте действовать мне, у меня есть мысль.

— Если так и ваша мысль хороша… а она должна быть хорошей, ваша мысль… я спокоен.

— В засаду, Портос, и ведите счет входящим.

— Ну, а вы? Что вы собираетесь делать?

— Обо мне не тревожьтесь, у меня есть свои заботы.

— Я слышу голоса.

— Это они. Занимайте свой пост! Стойте так, чтобы я мог достать вас рукой и вы могли бы услышать меня.

Портос скрылся во втором гроте, где было совершенно темно. Арамис проскользнул в третий. Гигант держал в руке лом весом в пятьдесят фунтов. Он с поразительной легкостью орудовал этим ломом, которым при перетаскивании баркаса пользовались как рычагом.

Между тем бретонцы продолжали катить лодку к откосу.

Арамис, нагнувшись, стараясь остаться незамеченным, занимался в освещенной части пещеры каким-то таинственным делом.

Послышалась отданная во весь голос команда. Это был последний приказ капитана. Двадцать пять человек, миновав спуск, вбежали в первый грот и открыли огонь. Загремело эхо, засвистели вдоль сводов пули, и густой дым затянул пещеру.

— Налево, налево! — кричал Бикара, который при первой атаке заметил проход, соединявший первый грот со вторым; возбужденный запахом пороха, он хотел направить своих людей в эту сторону.

Взвод бросился влево; проход становился все уже. Бикара, протянув руки, обрекая себя неминуемой смерти, шел впереди солдат.

— Живее! Живее! — звал он. — Я уже различаю свет!..

— Бейте, Портос! — замогильным голосом скомандовал Арамис.

Портос вздохнул, но повиновался приказу. Железная палица упала на голову Бикара, и он был мгновенно убит, так и не докончив начатой фразы. Ужасный рычаг в течение десяти секунд десять раз поднялся и столько же раз опустился. Десять трупов осталось перед Портосом.

Солдаты ничего не видели; они слышали крики, слышали предсмертные хрипы, они наступали на трупы, падали, поднимались, натыкались один на другого, но все еще не понимали происходящего. Неумолимая палица, продолжая обрушиваться на головы королевских гвардейцев, полностью уничтожила первый взвод, и это произошло настолько бесшумно, что ни один звук не долетел до второго отряда, который спокойно продвигался вперед.

Солдаты этого взвода, наступавшего под командой самого капитана, сломали, впрочем, чахлую елку, прозябавшую на берегу, и, связав ее смолистые ветви в пучок, снабдили начальника своего рода факелом.

Добравшись до второго грота, где Портос, подобно библейскому ангелу-мстителю, уничтожил все, к чему прикоснулась его рука, первый ряд в ужасе отступил. На стрельбу гвардейцев никто не ответил ни одним выстрелом, а между тем люди наткнулись на груду трупов; они шли по крови в буквальном смысле этого слова.

Портос все еще скрывался за своим выступом.

Увидев при колеблющемся свете, отбрасываемом пылающей елью, картину этого потрясающего побоища и тщетно силясь понять, как же это произошло, капитан попятился к выступу, за которым стоял Портос. В то же мгновение гигантская рука, протянувшись из тьмы, схватила за горло несчастного капитана; тот захрипел; его руки взмахнули в воздухе, факел вывалился из рук и погас, зашипев в луже крови. Через секунду тело капитана шлепнулось рядом с погасшим факелом. Еще один труп прибавился к горе трупов, преграждавших солдатам путь.

Все это произошло с непостижимой таинственностью, словно по волшебству. Солдаты, шедшие следом за капитаном, обернулись на его хрип. Они увидели его распростертые в воздухе руки, вылезшие из орбит глаза; потом, когда факел упал, все погрузилось в кромешную тьму.

Бессознательно, непроизвольно, инстинктивно оставшийся в живых лейтенант закричал:

— Огонь!

Тотчас же затрещали, загремели загрохотали, гулко отдаваясь в пещере, мушкетные выстрелы; со сводов начали падать обломки огромной величины. Пещера на мгновение осветилась вспышками выстрелов, но затем в ней стало еще темнее из-за застелившего ее дыма.

Наступила полная тишина, нарушаемая лишь топотом солдат третьего взвода, которые входили в пещеру.

XXXI

СМЕРТЬ ТИТАНА

Пока Портос, привыкший к окружающей тьме и видевший в ней лучше, чем все эти люди, только что пришедшие с яркого света, осматривался вокруг в ожидании какого-нибудь знака, который мог бы подать ему Арамис, он почувствовал, как его трогают за плечо, и слабый, как тихий вздох, голос прелата прошептал ему на ухо:

— Идем!

— О! — произнес Портос.

— Шш!.. — еще тише зашептал Арамис.

И среди криков продолжающего углубляться в пещеру третьего взвода, среди проклятий солдат, оставшихся невредимыми, среди стонов раненых и умирающих Арамис и Портос, не замеченные никем, проскользнули вдоль гранитных стен подземного коридора.

Арамис привел Портоса в третий, последний грот; здесь он показал ему запрятанный в углублении стены небольшой бочонок с порохом. Пока Портос бил своей палицей наступавших гвардейцев, Арамис успел прикрепить к бочонку фитиль.

— Друг мой, — начал он, — вы возьмете этот бочонок и, когда я подожгу фитиль, бросите его в наших врагов. Сможете ли вы это сделать?

— Еще бы! — ответил Портос.

И он поднял бочонок одною рукой.

— Поджигайте!

— Погодите, пусть они соберутся все вместе; а потом, потом, мой Юпитер, вы низвергните на них вашу молнию.

— Поджигайте! — повторил Портос.

— А я, — продолжал Арамис, — я отправлюсь к нашим бретонцам и помогу спустить баркас на воду. Итак, жду вас на берегу. Бросайте ваш бочонок как следует — и немедленно к нам!

— Зажигайте! — сказал еще раз Портос.

— Вы поняли? — спросил Арамис.

— Еще бы! — громко рассмеялся Портос, нисколько, по-видимому, не беспокоясь, что этот смех может долететь до слуха врагов. — Раз мне объяснили, значит, я понял. Давайте же ваш огонь и ступайте.

Арамис вручил Портосу зажженный трут. Тот протянул на прощание локоть, так как руки его были заняты. Пожав обеими руками локоть Портоса, Арамис, нагнувшись, проскользнул к выходу из пещеры, где его дожидались трое гребцов.

Портос, оставшись один, бестрепетно поднес к фитилю едва тлеющий трут. Трут, эта ничтожная искорка, таящая в себе ужасный пожар, мелькнул во тьме, словно светляк, соприкоснулся с фитилем и поджег его; Портос своим могучим дыханием раздул огонек; показались язычки пламени.

Когда немного рассеялся дым, при свете разгорающегося и громко потрескивающего фитиля в течение одной-двух секунд можно было различить все, что делается в пещере.

Это было мгновенное, но великолепное зрелище; бледный, окровавленный великан с лицом, озаренным пламенем ярко горящего фитиля.

Солдаты не замедлили увидеть его. Они увидели также бочонок, который был в руках у этого великана. Они поняли, что ожидает их. Тогда эти люди, охваченные ужасом перед уже совершившимся, в ужасе перед тем, что неминуемо совершится, испустили все вместе предсмертный, леденящий кровь вопль.

Одни попытались бежать, но встретили третий взвод, преградивший им путь; другие принялись щелкать курками своих незаряженных мушкетов, третьи рухнули на колени.

Два-три офицера крикнули, обращаясь к Портосу, что обещают ему свободу, если он оставит им жизнь. Лейтенант третьего взвода настойчиво требовал, чтобы стреляли, но перед гвардейцами были их обезумевшие от страха товарищи, которые, словно живой заслон, прикрывали собой Портоса.

Мы сказали уже, что пещера осветилась всего на одну-две секунды, которые потребовались Портосу, чтобы раздуть зажженный им от трута фитиль. Но и этих секунд было достаточно, чтобы взору предстала потрясающая картина: прежде всего великан, возвышающийся во тьме; затем, в десяти шагах от него, груда окровавленных, искалеченных тел, содрогающихся еще в предсмертных конвульсиях, так что вся масса их походила на издыхающее во мраке ночи бесформенное чудовище, бока которого все еще продолжает вздымать угасающее дыхание. Каждое дуновение, исходившее из могучей груди Портоса и оживлявшее огонь фитиля, относило в сторону этой окровавленной груды струю серного дыма, испещренную багровыми отблесками разгорающегося пламени.

Кроме этой центральной группы, тут можно было увидеть и отдельные разбросанные по всей пещере, в зависимости от того, где этих несчастных настигли беспощадная палица и смерть, трупы гвардейцев с разверстыми, страшными ранами.

Над полом, покрытым кровавым месивом, поднимались мрачные, поблескивающие, грубо высеченные колонны, державшие на себе своды пещеры, и их отчетливо видные очертания слагались в единое целое из причудливого сочетания света и тени.

Все это можно было увидеть при трепетном свете горящего фитиля, привязанного к бочонку с порохом, то есть при свете своеобразного факела, который, освещая смерть уже наступившую, предвещал вместе с тем и смерть наступающую.

Итак, это зрелище длилось не дольше одной-двух секунд. В этот ничтожно малый промежуток времени один из офицеров третьего взвода успел собрать близ себя восемь гвардейцев, мушкеты которых были заряжены, и приказал им стрелять по Портосу через отверстие, случайно обнаруженное в стене.

Но солдаты дрожали так сильно, что при залпе трое из них, не устояв на ногах, упали, а пули пяти остальных, просвистев под сводом, задели пол или поцарапали стены.

В ответ на эту бесполезную трескотню раздался оглушительный хохот; вслед затем рука великана медленно замахнулась, и в воздухе мелькнул огненный хвост, похожий на след, оставляемый падающей звездой. Бочонок, брошенный на расстояние в тридцать шагов, перелетел через баррикаду из трупов и упал среди вопящих солдат, которые, увидев его, распростерлись на полу.

Офицер, успевший сообразить, куда именно должен упасть этот огненный сноп, хотел подбежать к нему и вырвать фитиль, прежде чем огонь воспламенит порох.

Но его самопожертвование оказалось напрасным: встречные струи воздуха раздули пламя; фитиль, который, будучи предоставлен себе самому, тлел бы еще не меньше пяти минут, был пожран разгоревшимся пламенем в течение каких-нибудь тридцати секунд: адский замысел Арамиса осуществился.

Бешеные вихри, шипение селитры и серы, неудержимая лавина огня, страшный грохот — вот что последовало за теми двумя секундами, описание которых дано нами выше, вот что уподобило пещеру Локмария пещере злых духов со всеми сокрытыми в ее недрах ужасами.

Скалы раскалывались, как еловые доски под ударами топора. Смерч огня, дыма, осколков взметнулся в самом центре пещеры; поднимаясь, он становился все шире и шире. Мощные гранитные стены, медленно наклоняясь, рухнули затем на песок, который сделался орудием пытки: выброшенный из своего затвердевшего ложа, он мириадами разящих песчинок вонзался в лица солдат.

Крики, вопли, проклятия — все покрыл нестерпимый грохот. Все три грота пещеры превратились в какую-то бездонную яму, в которую падали камни, железо, щепки, а также остатки человеческих тел.

Последними — поскольку они были наиболее легкими — упали сюда пепел с песком. Они одели эту мрачную могилу стольких людей сероватым, дымящимся саваном.

Ищите теперь в этом раскаленном склепе, в этом подземном вулкане, ищите королевских гвардейцев в их синих, расшитых серебряным галуном камзолах! Ищите офицеров, блещущих золотом, ищите оружие, которым они надеялись защитить себя, ищите камни, убившие их, ищите землю, которую они попирали!

Один-единственный человек сделал из всего этого хаос, более беспорядочный, более дикий, более ужасный, чем существовавший за час до того мгновения, когда у Бога явилась мысль сотворить этот мир. Три грота перестали существовать, и от них ничего не осталось, ничего, в чем Создатель мог бы узнать свое собственное творение.

Портос же, метнув бочонок пороха в гущу врагов, пустился бежать, следуя указаниям Арамиса, и достиг последнего грота, в который проникали и воздух, и свет, и солнечные лучи.

Едва он повернул за угол, отделявший третий грот от последнего коридора, как увидел в ста шагах от себя баркас, покачивающийся на прибрежных волнах, — там были его друзья, там его ждала свобода, там была жизнь, завоеванная победой.

Еще шесть его огромных прыжков, и он выберется из-под сводов пещеры; а когда он окажется вне пещеры, еще два-три могучих усилия, и он добежит до заветной лодки.

Внезапно он почувствовал, что колени его подгибаются, что ноги начинают ему отказывать.

— О, о! — пробормотал он удивленно. — Опять эта усталость одолевает меня; я не могу двинуться с места. Что тут поделаешь?

Арамис сквозь отверстие в стене видел его; он не мог понять, что же заставило Портоса остановиться, и крикнул ему:

— Скорее, Портос, скорее, скорее!

— О! Не могу! — ответил Портос, тщетно напрягая мускулы.

Произнеся эти слова, он упал на колени, но, ухватившись могучими руками за ближние камни, снова встал на ноги.

— Скорей, скорей! — повторял Арамис, нагибаясь над бортом лодки в сторону берега как бы затем, чтобы помочь Портосу.

— Я тут, — тихо сказал Портос, собирая все свои силы, чтобы сделать хоть шаг вперед.

— Ради Бога, Портос! Скорее, скорее, сейчас бочонок взорвется.

— Торопитесь, монсеньер, торопитесь! — кричали бретонцы.

А Портос между тем поворачивался то в одну сторону, то в другую, словно метался во сне.

Но было уже поздно: раздался взрыв, расселась трещинами земля; дым, вырвавшийся через широкие щели, закрыл небо; отхлынуло море, как бы отогнанное яростным порывом огня, брызнувшего из зева пещеры, словно из пасти огромного неведомого чудовища; лодку отнесло шагов на пятьдесят в море; ближние утесы затрещали у основания и стали разваливаться на части, как откалываются под действием вгоняемых клиньев огромные глыбы мрамора; часть свода пещеры взлетела высоко в небо, как будто кто-то сверху поднял эту массу камней; зеленорозовый огонь серы и черная лава земли и жидкой глины столкнулись на мгновение и как бы сразились между собой под величественным куполом дыма; зашатались, потом стали клониться и, наконец, рухнули скалы: взрыв не смог сразу сдвинуть их с тех оснований, на которых они покоились столько веков; поклонившись друг другу, словно медлительные и важные старцы, они простерлись навеки в своих песчаных могилах.

Эта ужасная катастрофа возвратила Портосу силы. Он поднялся на ноги — гигант между гигантами. Но когда он пробегал между гранитными чудовищами, стоявшими сплошной стеной с обеих сторон, они, лишившись поддержки снаружи, начали с грохотом рушиться вокруг этого новоявленного титана, низринутого, казалось, небом на скалы, которые он только что взметнул в это самое небо.

Портос ощущал, как под его ногами дрожит раздираемая на части земля. Он простер вправо и влево свои могучие руки, чтобы удержать падающие на него камни. Его ладони уперлись в гигантские глыбы; он пригнул голову, и на его спину навалилась целая гранитная скала.

На мгновение руки Портоса подались под непомерною тяжестью; но этот Геркулес собрался с силами, и стены тюрьмы, готовой уже поглотить его, мало-помалу раздвинулись и дали ему выпрямиться. Словно демон, он стоял в окружении хаоса мощных гранитных глыб. Но, раздвигая стены, давившие на него с боков, он тем самым лишил точки опоры монолит, лежавший у него на плечах. Этот груз придавил его и поверг на колени. Глыбы, находившиеся с обеих сторон и на короткое время раздвинутые нечеловеческим напряжением его тела, снова стали сближаться и присоединили свой вес к весу огромного камня, которого и одного было бы совершенно достаточно, чтобы раздавить десяток людей.

Великан упал, даже не воззвав к помощи; он упал, отвечая Арамису словами, исполненными бодрости и надежды, ибо на один миг он и в самом деле, уповая на крепость своих стальных мышц, мог надеяться на спасение, на то, что ему удастся стряхнуть с себя эту тройную тяжесть колоссальных обломков. Но Арамис увидел, что глыба опускается все ниже и ниже; напряженные в последнем усилии, изнемогающие руки Портоса стали сгибаться, плечи, изодранные о камень, поникли.

Арамис в отчаянье рвал на себе волосы.

— Портос! Портос! — кричал он. — Портос, где ты? Ответь!

— Здесь, здесь! — шептал Портос угасающим голосом. — Терпение, друг, терпение!

Он едва смог закончить последнее слово: сила ускорения увеличила тяжесть; громадная скала навалилась, придавленная двумя другими, и Портос оказался похороненным в склепе, образованном этими тремя гигантскими глыбами.

Услышав предсмертные слова друга, Арамис соскочил на берег. За ним последовали двое бретонцев, прихвативших с собою железный лом. Третий остался сторожить лодку. Доносившиеся из-под груды камней стоны указывали им путь.

Арамис, пылкий, гордый, юный, как в двадцать лет, устремился к этим трем глыбам и руками, нежными, как у женщины при помощи какой-то чудом вселившейся в него силы приподнял один из углов этой огромной надгробной плиты. Во мраке глубокой ямы он увидел еще не успевшие потускнеть глаза своего друга, которому поднятый на мгновение груз позволил свободно вздохнуть. Тотчас же оба бретонца взялись за лом. К ним присоединился и Арамис, и их усилия были направлены не на то, чтобы поднять эту глыбу, но на то, чтобы удержать ее хотя бы в том положении, которое ей придал Арамис. Все, однако, было напрасно. С криком отчаяния, медленно уступая непосильной для них тяжести, они не смогли удержать скалу, и она легла на прежнее место. Портос, видя всю бесплодность этой борьбы, насмешливо проговорил последние в своей жизни слова:

— Чересчур тяжело.

После этого глаза его погасли и сами собой закрылись, лицо покрылось мертвенной бледностью, руки вытянулись, и титан, испустив последний вздох, распростерся на своем каменном ложе. Вместе с ним опустилась и гранитная глыба, которую он держал на себе до последней минуты.

Арамис и бретонцы бросили лом, и он покатился по надгробному камню.

Бледный как полотно, обливаясь потом, задыхаясь, Арамис стал прислушиваться. Грудь его сжимало словно в тисках, сердце, казалось, вот-вот разорвется. Ничего больше! Ни звука! Великан уснул вечным сном. Бог уготовил ему гробницу по росту.

XXXII

ЭПИТАФИЯ ПОРТОСУ

Арамис, безмолвный, похолодевший, растерянный, как боязливый ребенок, дрожа поднялся с камня.

Христианин не может ступить ногой на могилу.

Но, найдя в себе силы встать на ноги, он не был в силах идти. Казалось, что вместе с Портосом умерло что-то и в нем.

Бретонцы окружили его и, взяв на руки, отнесли в лодку. Положив его на скамейку возле руля, они налегли на весла, предпочитая не поднимать паруса из опасения, что он может их выдать.

На всем ровном пространстве, там, где прежде была пещера Локмария, на всем плоском теперь побережье лишь единственное возвышение останавливало на себе взгляд. Арамис не мог оторвать от него глаз, и по мере того как они выходили в открытое море, эта гордая и угрожающая скала, казалось ему, распрямляется, как совсем недавно распрямлял свои плечи Портос, и поднимает к небу непобедимую, запрокинувшуюся в смехе голову, похожую на голову честного и доблестного друга, самого сильного из четверых и все же первым унесенного смертью.

Причудлива участь этих вылитых из бронзы людей! Самый простодушный из них оказался соратником наиболее хитроумного; физическую силу вел за собой гибкий и изворотливый ум; и в решающее мгновение, когда лишь сила человеческих мышц могла спасти и тело и душу, камень, скала, грубая сила одолели мускулы и, навалившись на тело, изгнали из него душу.

Достойный Портос! Рожденный, чтобы оказывать помощь другим, всегда готовый к самопожертвованию ради спасения слабых, как если бы Бог наделил его физической силой лишь для этого одного, он и, умирая, думал только о том, чтобы выполнить условия договора, который связал его с Арамисом, договора, преподнесенного ему Арамисом без его предварительного согласия, договора, о котором он узнал лишь затем, чтобы возложить на себя бремя страшной ответственности.

Благородный Портос! К чему замки, забитые драгоценной мебелью, леса, изобилующие дичью, пруды, кишащие рыбой, и подвалы, не вмещающие сокровищ! К чему лакеи в раззолоченных ливреях и среди них Мушкетон, гордый твоим доверием? О, благородный Портос, ревностный собиратель сокровищ, стоило ли отдавать столько сил в стремлении усладить и позолотить твою жизнь, чтобы угаснуть на пустынном берегу океана под немолчные крики птиц, с костями, раздробленными бесчувственным камнем? Нужно ли было, благородный Портос, копить столько золота, чтобы на твоем надгробии не было даже двустишия, сложенного нищим поэтом?!

Доблестный Портос! Ты и сейчас еще спишь, забытый, затерянный под скалой, которую окрестные пастухи считают верхней плитою дольмена.

И столько зябкого вереска, столько мха, ласкаемого горькими ветрами с океана, столько лишайников спаяли эту гробницу с землею, что ни одному путнику никогда не придет в голову мысль, будто эту гранитную глыбу могли удерживать плечи смертного.

Арамис, все такой же бледный, такой же оцепеневший, такой же подавленный, смотрел, пока не угас последний луч солнца, на берег, исчезавший на горизонте. Ни одного слова не слетело с его уст, ни одного вздоха не вырвалось из его груди. *

Суеверные бретонцы с трепетом рассматривали его. Это молчание не было молчанием человека, оно было молчанием статуи.

Когда с неба серыми волнами начал спускаться сумрак, на лодке подняли маленький парус; лобзаемый бризом, он расправился, наполнился и стремительно понес лодку от берега; повернувшись носом в ту сторону, где Испания, она смело устремилась вперед, в обильный страшными бурями Гасконский залив.

Но уже через полчаса гребцы, которым теперь нечего было делать и которые, наклонившись над бортом и приложив руку к глазам, принялись всматриваться в морские дали, заметили белую точку, появившуюся на горизонте; она казалась столь же неподвижной, как чайка, мирно качающаяся на незримых волнах.

Но что казалось неподвижным для обычного глаза, то было стремительно приближающимся для опытных глаз моряков; что казалось застывшим на водной поверхности, то в действительности пенило встречные волны.

Некоторое время, видя глубокое оцепенение, в котором пребывал их господин, бретонцы не решались побеспокоить его; они ограничивались тревожными взглядами и вполголоса высказанными друг другу догадками. И действительно, Арамис, всегда такой деятельный, такой наблюдательный, чьи глаза, как глаза рыси, были неизменно настороже и ночью видели лучше, чем днем, Арамис впал в какую-то дремоту отчаяния.

Так прошел добрый час. За это время стало заметно темнее, но и корабль настолько приблизился, что Генек, один из трех моряков, осмелился довольно громко сказать:

— Монсеньер, за нами гонятся!

Арамис ничего не ответил. Корабль подходил все ближе и ближе. Тогда моряки, по приказанию своего хозяина, Ива, убрали парус, чтобы единственная точка, видневшаяся над поверхностью океана, перестала приковывать к себе взоры преследователей. На корабле, напротив, решили ускорить ход: у верхушек мачт появилось два новых паруса.

К несчастью, был один из лучших и самых длинных дней в году, и к тому же ночь, шедшая на смену этому злосчастному дню, обещала быть лунной. У корабля, гнавшегося за лодкой, впереди было еще полчаса сумерек и затем целая ночь с полной луной на небе.

— Монсеньер, монсеньер, мы погибли! — заговорил хозяин баркаса. — Они по-прежнему видят нас, хоть мы и убрали парус.

— Это неудивительно, — пробормотал один из матросов. — Говорят, что с помощью дьявола эти окаянные горожане смастерили какие-то штуки, благодаря которым они видят издали так же хорошо, как вблизи, и ночью так же, как днем.

Арамис взял со дна лодки лежавшую у его ног зрительную трубу и, наставив ее на корабль, молча вручил матросу.

— Взгляни, — сказал он.

Матрос колебался.

— Успокойся, — проговорил епископ, — в этом нет никакого греха; ну а если ты все же думаешь, что он есть, я беру его на себя.

Матрос приложил к глазу трубу и вскрикнул. Ему показалось, что корабль, находившийся на пушечный выстрел, каким-то чудом, в один прыжок, преодолел разделявшее их расстояние. Но, отняв от глаз трубу, он понял, что корвет оставался на том же месте, что и прежде.

— Значит, — пробормотал матрос, — они видят нас так же, как мы их.

— Конечно, — подтвердил Арамис.

И снова впал в прежнюю безучастность.

— Как! Они видят нас? — спросил хозяин баркаса Ив. — Невозможно!

— Возьми, хозяин, и посмотри, — сказал Иву матрос.

И он передал ему зрительную трубу.

— Монсеньер уверен, — спросил Ив, — что дьявол здесь ни при чем?

Арамис пожал плечами.

Ив посмотрел в трубу.

— О монсеньер! — вскричал он. — Они так близко, мне кажется, что я к ним сейчас прикоснусь. Там, по крайней мере двадцать пять человек! Ах, я вижу впереди капитана. Он держит такую же трубку, как эта, и смотрит на нас… Ах, он оборачивается, он отдает какое-то приказание; они выкатывают пушку, они заряжают ее, они наводят ее на нас… Боже милостивый! Они стреляют!

И машинальным движением Ив отнял от глаз трубу; предметы, отброшенные вдаль к горизонту, предстали ему в своем истинном виде.

Корабль был еще приблизительно на расстоянии льё; но маневр, о котором сообщил Ив, от этого не стал менее грозным.

Легкое облачко дыма появилось у основания парусов; оно было по сравнению с парусами голубоватого цвета и казалось голубым цветком, который распускается на глазах. Вслед за этим, на расстоянии мили от лодки, ядро сбило гребни с нескольких волн, пробуравило белый след на поверхности моря и исчезло в конце проложенной им борозды, такое безобидное, как камешек, бросаемый школьником ради забавы и подпрыгивающий несколько раз над водою.

Это были одновременно и предупреждение, и угроза.

— Что делать? — спросил Ив.

— Нас потопят, — сказал Генек, — отпустите нам наши грехи, монсеньер.

И моряки стали на колени перед епископом.

— Вы забываете, что вас видят, — проговорил Арамис.

— Ваша правда, монсеньер, — устыдившись своей слабости, ответили на это бретонцы. — Приказывайте, монсеньер, мы готовы отдать за вас нашу жизнь.

— Подождем, — молвил Арамис.

— Как это?

— Да, подождем; неужели для вас не ясно, что, попытайся мы скрыться, нас, как вы сами сказали, потопят?

— Но благодаря темноте нам, быть может, удастся все же уйти незамеченными?

— О, — произнес Арамис, — у них есть, конечно, запас греческого огня, и с его помощью нам не дадут ускользнуть.

И почти тотчас же, как бы в подтверждение слов Арамиса, с корабля медленно поднялось новое облако дыма, из середины которого вылетела огненная стрела; описав в воздухе крутую дугу, наподобие радуги, она упала на воду и, несмотря на это, продолжала гореть, освещая пространство диаметром с четверть льё.

Бретонцы в ужасе переглянулись.

— Вот видите, — сказал Арамис, — я говорил, что лучше всего подождать их прибытия.

Весла выпали из рук моряков, и лодка, перестав двигаться, закачалась на гребнях волн.

Стало совсем темно; корабль продолжал приближаться.

С наступлением темноты он, казалось, удвоил быстроту хода. Время от времени, словно коршун, приподымающий над гнездом голову на окровавленной шее, он перебрасывал через борт струю страшного греческого огня, падавшего посреди океана и пылавшего ослепительнобелым пламенем.

Наконец корабль подошел на расстояние мушкетного выстрела. На его палубе в полном составе выстроилась команда; люди были вооружены до зубов; у пушек замерли канониры, дымились зажженные фитили. Можно было подумать, что этому кораблю предстоит напасть на фрегат и сражаться с превосходящим по силе противником, а не захватить лодку с четырьмя сидящими в ней людьми.

— Сдавайтесь! — крикнул в рупор командир корабля.

Бретонцы посмотрели на Арамиса. Арамис кивнул головой.

Ив нацепил на багор белую тряпку, заполоскавшуюся на ветру. Это означало то же, что спустить флаг. Корабль мчался, как скаковой конь.

С него снова выбросили ракету; она упала в двадцати шагах от баркаса и осветила его ярче, чем солнце в разгар дня.

— При первой попытке к сопротивлению, — предупредил командир корабля, — стреляем!

Солдаты взяли мушкеты на изготовку.

— Ведь мы говорим, что сдаемся! — крикнул Ив.

— Живыми, живыми, капитан! — гаркнуло несколько возбужденных солдат. — Надо взять их живыми!

— Да, да, живыми, — подтвердил капитан.

И, обернувшись, к бретонцам, он добавил:

— Вашей жизни, друзья мои, ничто не грозит; это относится только к господину д’Эрбле.

Арамис неприметно для окружающих вздрогнул. На одно мгновение взгляд его, остановившись на одной точке, хотел измерить, казалось, глубину океана, поверхность которого была освещена последними вспышками греческого огня.

— Вы слышите, монсеньер? — спросили бретонцы.

— Да.

Что будем делать?

Принимайте условия.

А вы, монсеньер?

Арамис наклонился над бортом лодки и опустил свои тонкие белые пальцы в зеленоватую морскую волну, которой он улыбнулся, как другу.

Принимайте условия! повторил он.

Мы принимаем ваши условия, — сказали бретонцы. но что нам будет порукой, что вы сдержите свое обещание?

Слово французского дворянина, ответил офицер. Клянусь моим званием и моим именем, что жизнь всех вас, за исключением жизни господина д’Эрбле, в безопасности. Я лейтенант королевского фрегата "Помона", и мое имя Луи Констан де Пресиньи.

Арамис, уже склонившийся над бортом, уже наполовину высунувшийся из лодки, вдруг резким движением поднял голову, встал во весь рост и с загоревшимися глазами и улыбкою на губах произнес таким тоном, будто отдавал приказание:

— Подайте трап, господа.

Ему повиновались.

Ухватившись за веревочные поручни трапа, Арамис первым поднялся на корабль; моряки, ожидавшие увидеть на его лице страх, были несказанно удивлены, когда он уверенными шагами подошел к капитану и, пристально посмотрев на него, сделал рукой таинственный и никому не ведомый знак, при виде которого офицер побледнел, задрожал и опустил голову.

Тогда, не говоря ни слова, Арамис поднял левую руку к глазам командира и показал ему драгоценный камень на перстне, украшавшем безымянный палец его левой руки. Делая этот жест, Арамис, исполненный ледяного, безмолвного и высокомерного величия, был похож на императора, протягивающего руку для поцелуя.

Командир, на мгновение поднявший голову, снова склонился перед ним с выражением самой глубокой почтительности. Затем, протянув руку к корме, где помещалась его каюта, он отошел в сторону, чтобы пропустить вперед Арамиса.

Трое бретонцев, поднявшихся на палубу корабля вслед за своим епископом, с изумлением переглядывались. Весь экипаж молчал.

Через пять минут командир вызвал своего помощника, тотчас же явившегося к нему, и приказал держать курс на Ла-Корунью.

Пока исполняли это приказание командира, Арамис снова появился на палубе и сел у самого борта.

Наступила ночь, луна еще не показалась на небе, и было темно, но Арамис тем не менее упорно смотрел в ту сторону, где находился Бель-Иль. Тогда Ив подошел к командиру, который снова занял свой пост на мостике, и тихо, с робостью в голосе обратился к нему с вопросом:

— Куда мы идем, капитан?

— Мы идем согласно желанию монсеньера, — отвечал офицер. Арамис провел ночь на палубе, прислонившись к борту.

На следующий день Ив, подойдя к нему, подумал, что ночь, должно быть, была очень сырой, так как дерево, к которому была прислонена голова епископа, было мокрым, как >т росы.

Кто знает! Не была ли эта роса первыми слезами, пролившимися из глаз Арамиса? Какая же еще эпитафия могла бы сравняться с этой, славный Портос!

XXXIII

ДОЗОР ГОСПОДИНА ДЕ ЖЕВРА

Д’Артаньян не привык к сопротивлению такого рода, как то, с которым он только что встретился. Вот почему он прибыл в Нант в состоянии крайнего раздражения. Оно у этого могучего человека проявлялось в стремительном натиске, против которого до сих пор могли устоять лишь немногие, будь они королями или титанами.

Д’Артаньян — обезумевший, дрожащий от гнева— тотчас же направился в замок и заявил, что ему нужно пройти к королю. Было около семи часов утра, но со времени прибытия в Нант король вставал очень рано.

Дойдя до известного нам коридора, д’Артаньян встретился с г-ном де Жевром, который очень учтиво остановил капитана, прося не говорить слишком громко, чтобы не разбудить короля.

— Король спит? — спросил д’Артаньян. — Не стану его беспокоить. Как вы полагаете, в котором часу он проснется?

— Приблизительно часа через два; король работал всю ночь.

Д’Артаньян возвратился в половине десятого. Ему сказали, что король завтракает.

— Вот и отлично, — улыбнулся он, — я переговорю с его величеством за столом.

Господин де Бриенн сообщил д’Артаньяну, что король не желает, чтобы его беспокоили за едой и велел никого не впускать, пока он не встанет из-за стола.

— Но вы, должно быть, не знаете, господин секретарь, — сказал д’Артаньян, косо посматривая на де Бриенна, — что мне дано разрешение входить к королю в любой час дня и ночи.

Бриенн мягко взял капитана под руку:

— Только не в Нанте, дорогой господин д’Артаньян; на время этого путешествия король изменил заведенные прежде порядки.

Д’Артаньян, немного остыв, спросил, к которому часу король встанет из-за стола.

— Неизвестно, — ответил Бриенн.

— Как это неизвестно? Что это значит? Неизвестно, сколько времени будет кушать король? Обычно он проводит за столом час, но, если воздух Луары способствует аппетиту, готов допустить, что завтрак его величества продлится часа полтора. Полагаю, что это совершенно достаточно. Итак, я подожду его здесь.

— Простите, дорогой господин д’Артаньян, но велено в этот коридор никого не впускать, и ради этого я здесь и дежурю.

Д’Артаньян почувствовал, как кровь — уже во второй раз — бросилась ему в голову. Он быстро вышел, чтобы не осложнить дела каким-нибудь резким выпадом.

Выйдя наружу, он принялся размышлять.

"Король, — сказал он себе, — не хочет видеть меня, это бесспорно; он сердится, этот юнец. Он боится слов, которые, быть может, ему пришлось бы выслушать от меня. Да, но в это самое время осаждают Бель-Иль, хватают или даже убивают моих друзей… Бедный Портос! Что касается достопочтенного Арамиса, то у него наготове достаточно хитроумных уловок, и за него я спокоен… Но нет, нет, и Портос еще не инвалид, и Арамис не выживший из ума старый хрыч… Один своей силой, другой своей хитростью зададут работу солдатам его величества. Кто знает? Быть может, эти два храбреца снова устроят в назидание христианнейшему монарху второй бастион Сен-Жерве?.. Я не отчаиваюсь. У них есть и пушки, и гарнизон. И все же, — продолжал д’Артаньян, покачав головой, — мне кажется, что для них было бы лучше, если бы мне удалось пресечь эту борьбу. Если бы дело касалось лично меня, я не стал бы сносить ни презрительного отношения, ни измены со стороны короля; но ради друзей я готов вытерпеть и грубость, и оскорбление, и все что угодно. Не пойти ли к Кольберу? Вот человек, которого я должен держать в постоянном страхе. Ну что же, идем к Кольберу!"

И д’Артаньян решительно отправился в путь. Придя к министру, он узнал, что Кольбер находится в нантском замке у короля.

— Превосходно! — воскликнул он. — Вот и снова настали те времена, когда я без конца мерил шагами улицы от де Тревиля к кардиналу, от кардинала к королеве, а от королевы к Людовику Тринадцатому. Вот уже подлинно: люди, старея, возвращаются к детству. В замок!

И он вернулся в замок. Оттуда выходил г-н де Лион. Он протянул д’Артаньяну обе руки и сообщил, что король будет занят весь вечер, даже всю ночь, и что отдан приказ никого к нему не впускать.

— Даже, — вскричал д’Артаньян — капитана, принимающего пароль? Это неслыханно!

— Даже капитана, принимающего пароль, — отвечал де Лион.

— Раз так, — сказал оскорбленный до глубины души д’Артаньян, — раз капитану мушкетеров, который всегда имел доступ в спальню его величества, запрещен вход в королевский кабинет или столовую, это значит, что король или умер, или подверг опале своего капитана. В обоих случаях этот капитан ему больше не нужен. Будьте любезны, господин де Лион, пойти к королю, раз вы в милости, и без обиняков доложить ему, что я прошу об отставке.

— Д’Артаньян, берегитесь! — остановил его де Лион.

— Идите ради дружбы ко мне.

И он тихонько подтолкнул его к двери королевского кабинета.

— Иду, — поклонился де Лион.

В ожидании его возвращения д’Артаньян принялся ходить большими шагами по коридору.

Лион возвратился.

— Что же сказал король? — спросил д’Артаньян.

— Он сказал: "Хорошо", — ответил Лион.

— Сказал "хорошо"! — вспылил капитан. — Значит, он принимает мою отставку? Отлично! Вот я и свободен! Я горожанин, господин де Лион; до приятного свидания, господин де Лион! Прощай, замок, прощай, коридор, передняя короля! Горожанин, который наконец-то свободно вздохнет, приветствует вас!

С этими словами капитан выскочил с террасы на лестницу, ту самую, на ступеньках которой он нашел обрывки записки Гурвиля. Спустя пять минут он входил в гостиницу, где, по обычаю всех высших военных чинов, расквартированных в замке, он нанял, как тогда говорили, городскую комнату.

Но вместо того, чтобы сбросить с себя плащ и шпагу, он осмотрел свои пистолеты, высыпал деньги в большой кожаный кошель, послал за своими лошадьми, находившимися в конюшне при замке, и отдал распоряжение готовиться к отъезду в Ванн, куда хотел добраться в течение ночи.

Все было исполнено согласно его желанию. Но в восемь часов вечера, когда он садился уже на коня, перед гостиницей появился де Жевр и с ним двенадцать гвардейцев.

Д’Артаньян увидел краешком глаза и тринадцать всадников, и тринадцать коней, но, притворившись, что ничего не заметил, продолжал как ни в чем не бывало устраиваться в седле. Де Жевр подъехал к нему.

— Господин д'Артаньян! — громко окликнул он мушкетера.

— А, господин де Жевр, добрый вечер!

— Вы, кажется, садитесь в седло?

Даже больше, я уже сел, как видите.

Хорошо, что я успел вас застать!

Вы меня ищете?

Боже мой… да!

Бьюсь об заклад, что по приказанию короля.

Да.

Как два или три дня назад я разыскивал господина Фуке.

— О!

Неужели вы собираетесь церемониться со мною? Излишние хлопоты! Скажите сразу, что вы меня арестуете.

Арестую вас? Боже мой, нет!

— В таком случае почему вы являетесь ко мне с двенадцатью всадниками?

— Я еду с дозором.

— Недурно! И, едучи с дозором, прихватываете меня?

— Я вас отнюдь не прихватываю, а встречаю и прошу ехать со мной.

— Куда?

— К королю.

— Прекрасно! насмешливо бросил д'Артаньян. Значит, король наконец-то освободился от дел?

— Ради Бога, дорогой капитан, тихо сказал де Жевр мушкетеру, — не компрометируйте себя без нужды; солдаты вас слышат.

Д'Артаньян рассмеялся:

Едем! Арестованных помещают между шестью первыми и шестью вторыми солдатами.

— Но так как я вас не беру под арест, вы поедете, если вам будет угодно, за мной.

— С вашей стороны, сударь, это весьма учтиво, и вы правы. Если б мне пришлось ездить дозором вокруг вашей городской квартиры, то я тоже был бы с вами отменно учтив; могу вас уверить в этом. Слово дворянина! Теперь окажите мне следующую любезность. Чего хочет король?

— О, король в ярости!

— Ну раз король потрудился впасть в ярость, он с таким же успехом потрудится успокоиться, вот и все. Поверьте, я от этого не умру.

— Конечно… но…

— Меня пошлют составить компанию этому бедному господину Фуке? Черт возьми! Господин Фуке— порядочный человек. Мы с ним поладим, клянусь вам!

— Вот мы и прибыли, — сказал де Жевр. — Ради Бога, капитан, сохраняйте спокойствие в присутствии короля!

— До чего же вы, сударь, любезны со мной! — усмехнулся д’Артаньян, смотря де Жевру в лицо. — Мне говорили, будто вы очень не прочь присоединить моих мушкетеров к вашим гвардейцам; на этот раз случай как будто благоприятствует этому.

— Боже меня упаси воспользоваться им, капитан!

— Почему?

— По очень многим причинам, и потом, займи я ваше место после того, как взял вас под арест…

— А вы сознаетесь, что взяли меня под арест?

— Нет, нет!

— Ну, пусть будет по-вашему — встретили… Если, как вы говорите, вы займете мое место после того, что встретили меня во время дозора…

— Ваши мушкетеры при первой же учебной стрельбе по оплошности выстрелят в мою сторону.

— Не стану этого отрицать. Они меня здорово любят!

Жевр, попросив д’Артаньяна пройти вперед, повел его прямо к дверям кабинета, где король уже ожидал мушкетера. Здесь Жевр с д’Артаньяном остановились, причем Жевр стал за спиною своего коллеги. Было отчетливо слышно, как король громко разговаривает с Кольбером. Стоя несколько дней назад в той же передней, Кольбер мог слышать, как король громко разговаривал с д’Артаньяном.

Между тем гвардейцы де Жевра оставались, не спешиваясь, перед главными воротами замка, и по городу поползли слухи о том, что по приказанию короля только что арестован капитан мушкетеров.

Солдаты д’Артаньяна, прослышав об этом, пришли в волнение; все напоминало доброе старое время Людовика XIII и де Тревиля; собирались кучки возбужденных людей; мушкетеры толпились на лестницах; снизу со двора подымался ропот, похожий на гулкие вздохи волн во время прилива; этот ропот докатывался до верхних этажей замка.

Де Жевр явно тревожился. Не отрываясь, смотрел он на гвардейцев, которых осыпали вопросами взволнованные мушкетеры. Гвардейцы перестроились и отъехали в сторону. Они также начинали проявлять беспокойство.

Д’Артаньяна, разумеется, все это тревожило далеко не в такой степени, как де Жевра, командира гвардейцев. Войдя в переднюю, он уселся у окна и, следя своим орлиным взором за всем происходящим внизу, ни разу даже не повел бровью.

От него не укрылись признаки все нарастающего волнения, вызванного слухом об его аресте гвардейцами. Он предугадывал момент, когда произойдет взрыв, а его предвидения, как известно, отличались большой прозорливостью.

"Черт подери, а ведь было бы забавно, — подумал он, — если б сегодня вечером мои преторианцы провозгласили меня королем Франции. Вот когда бы я посмеялся!"

Но в самый напряженный момент все разом стихло. Гвардейцы, мушкетеры, офицеры, солдаты, ропот и возбуждение— все поникло, исчезло, растаяло; ни бури, ни угрозы, ни бунта.

Несколько слов успокоили разгулявшиеся волны. Король велел Бриенну крикнуть в толпу:

— Тише, господа, вы мешаете королю!

Д’Артаньян вздохнул.

"Конечно, — сказал он себе. — Нынешние мушкетеры не чета тем, что были при его величестве короле Людовике Тринадцатом. Конечно!"

— Господин д’Артаньян, к королю! — объявил лакей.

XXXIV

КОРОЛЬ ЛЮДОВИК XIV

Король сидел в кабинете спиной к входу. Прямо перед ним было зеркало, в котором, не отрываясь от просмотра бумаг, он мог видеть всех входящих к нему. Когда вошел д’Артаньян, он ничем не показал, что заметил его, но прикрыл свои письма и карты зеленою тканью, служившей ему для ограждения его тайн от постороннего глаза.

Д’Артаньян понял, что король умышленно не замечает его, и замер у него за спиной, так что Людовику, который не слышал позади себя никакого движения и только краешком глаза видел своего капитана, пришлось в конце концов спросить:

— Здесь ли господин д’Артаньян?

— Я здесь, — ответил, подходя к столу короля, мушкетер.

— Ну, сударь, — сказал король, устремив на него свой ясный, пристальный взгляд, — что вы можете сообщить?

— Я, ваше величество? — отвечал д’Артаньян, наблюдавший за тем, каков будет первый выпад противника, чтобы ответить на него достойным ударом. — Я? Мне нечего сообщить вашему величеству, положительно нечего, кроме, пожалуй, того, что я арестован и вот перед вами!

Король собирался ответить, что он не приказывал арестовать д’Артаньяна, но эта фраза показалась ему похожей на извинение, и он промолчал.

Д’Артаньян также упорно хранил молчание.

— Сударь, — спросил наконец король, — с какой целью, по-вашему, посылал я вас на Бель-Иль? Отвечайте, прошу вас.

Произнося эти слова, король в упор смотрел на своего капитана.

Д’Артаньян обрадовался: король уступал ему первую роль.

— Кажется, — ответил он, — ваше величество удостоили задать мне вопрос — с какой целью вы посылали меня на Бель-Иль?

— Да, сударь.

— Ваше величество, я ничего об этом не знаю: это следует спрашивать не у меня, а у бесконечного числа офицеров разного ранга, которым было дано бесконечное число приказов разного рода, тогда как мне, начальнику экспедиции, ничего определенного сказано не было.

Король был задет за живое и выдал себя своим ответом.

— Сударь, — сказал он, — приказы были вручены тем, кому доверяли.

— Поэтому-то я и был удивлен, ваше величество, что такой капитан, как я, равный по положению маршалам Франции, оказался под началом пяти или шести лейтенантов и майоров, неплохих, быть может, шпионов, но совершенно не способных вести за собой войска. Вот в связи с чем я и позволил себе явиться к вашему величеству за объяснениями, но мне отказали в приеме. Это было последним оскорблением нанесенным безупречному воину, и оно вынудило меня покинуть королевскую службу.

— Сударь, — сказал король, — вам кажется, что вы все еще живете в те времена, когда короли пребывали, как это, по вашим словам, произошло с вами, под началом и в полнейшей зависимости у своих подчиненных. Вы, по-видимому, совершенно забыли, что король отдает отчет в своих действиях одному Богу.

— Я ничего не забыл, ваше величество, — проговорил мушкетер, в свою очередь, задетый этим укором. — Впрочем, я не могу понять, как честный человек, спрашивая короля, в чем он дурно служил ему, оскорбляет его.

— Да, сударь, вы дурно служили мне, потому что были заодно с моими врагами и действовали вместе с ними против меня.

— Кто же ваши враги, ваше величество?

— Те, против кого я послал вас, сударь.

— Два человека! Враги вашей армии? Невероятно, ваше величество!

Не вам судить о моих повелениях.

— Но мне судить о моей дружбе.

Кто служит друзьям, тот не служит своему государю.

Я эго настолько хорошо понял, что почтительно попросил ваше величество об отставке.

— И я ее принял. Но прежде чем мы с вами расстанемся, я хочу представить вам доказательство, что умею держать свое слово.

— Ваше величество сдержали больше, чем слово, произнес д’Артаньян с холодной насмешкой, так как ваше величество распорядились арестовать меня, а этого ваше величество не обещали.

Король пропустил мимо ушей эту колкую шутку и серьезным тоном сказал:

— Видите, сударь, к чему принудило меня ваше непослушание.

— Мое непослушание? — вскричал д’Артаньян, покраснев от гнева.

— Это самое деликатное слово, которое я подыскал. Мой план состоял в том, чтобы схватить мятежников и подвергнуть их наказанию; должен ли я был беспокоиться, друзья ли они вам или нет?

— Но это не могло не беспокоить меня, — отвечал д’Артаньян. — Посылать меня ловить моих ближайших друзей, чтобы притащить их на ваши виселицы, с вашей стороны, ваше величество, было исключительно жестоко.

— Это было, сударь, испытанием верности мнимых слуг, которые едят мой хлеб и обязаны защищать мою особу от посягательств. Испытание не удалось, господин д’Артаньян.

На одного дурного слугу, которого теряет ваше величество, найдется десяток, которые сегодня уже прошли успешно испытание верности, — сказал с горечью д’Артаньян. — Выслушайте меня, ваше величество: я не привык к такой службе. Я строптивый воин, когда от меня требуются злые дела. Затравить насмерть двух человек, о жизни которых просил господин Фуке, тот, кто спас ваше величество, на мой взгляд, — злое дело. I тому же эти два человека — мои друзья. Они не представляют собой опасности, но их беспощадно преследует слепой гнев короля. Почему бы не позволить им скрыться? Какое преступление совершили они? Допускаю, что вы не даете мне права судить об их поведении. Но зачем же подозревать меня прежде, чем я начал действовать? Окружать шпионами? Позорить перед всей армией? Зачем доводить меня, к которому вы до сих пор питали неограниченное доверие, меня, который тридцать лет служил королевскому дому и доставил тысячи доказательств своей безграничной преданности (сегодня мне приходится вспомнить об этом, потому что меня обвиняют), зачем доводить меня до того, чтобы я смотрел, как три тысячи солдат идут в битву против двух человек?

— Можно подумать, сударь, что вы забыли, что сделали со мной эти люди, — глухим голосом проговорил Людовик XIV, — и что, если бы это зависело только от них, меня бы уже не было на свете.

— Ваше величество, можно подумать, что вы забыли о том, как вел себя при этом событии я.

— Довольно, господин д’Артаньян! Хватит этих властных привычек. Я не допущу, чтобы частные интересы причиняли ущерб моим интересам. Я создаю государство, в котором будет один хозяин, и этим хозяином буду я. Когда-то я уже обещал вам это. Пришла пора выполнить обещание. Вы хотите быть свободным в своих поступках, вы хотите, руководствуясь исключительно своими привязанностями и вкусами, мешать осуществлению моих планов и спасать от заслуженной кары моих врагов. Ну что ж! Мне остается или сокрушить вас, или расстаться с вами. Ищите себе более удобного господина! Я знаю, что другой король вел бы себя иначе и, быть может, позволил бы властвовать над собой, чтобы при случае отправить вас составить компанию господину Фуке и многим другим, но у меня хорошая память, и за былые заслуги человек в моих глазах имеет священное право на благодарность и безнаказанность. И вот, единственным наказанием за нарушение дисциплины, которое я наложу на вас, господин д’Артаньян, будет этот урок, и ничего больше. Я не стану подражать моим предкам в гневе, как не подражаю им в милости. Есть и другие причины, побуждающие меня к мягкости по отношению к вам: прежде всего, вы человек умный, больше того, очень умный, решительный, благородный, и вы будете отличным слугою того, кто подчинит вас своей воле; лишь в этом случае вы перестанете находить основания к неповиновению своему господину. Ваши друзья побеждены или уничтожены мною. Точек опоры, поддерживавших вашу строптивость, больше не существует; я их выбил из-под нее. В настоящий момент я могу положительно утверждать, что мои солдаты взяли в плен или убили бель-ильских мятежников.

Д’Артаньян побледнел.

— Взяли в плен или убили! — воскликнул он. — О, ваше величество, если вы обдуманно произнесли эти слова, если вы были уверены в том, что сообщаете правду, я готов забыть все то, что есть справедливого и великодушного в сказанном вами и назвать вас королем-варваром, бездушным, злым человеком. Но я прощаю вам ваши слова, — бросил он с гордой усмешкой. — Я прощаю их юному королю, который не знает, не может понять, что представляют собою такие люди, как господин д’Эрбле, как господин дю Валлон, как я, наконец. Взяты в плен или убиты? Ах, ваше величество, скажите, прошу вас, если новость, сообщенная вами, соответствует истине, во сколько людьми и деньгами обошлась вам эта победа. И мы подсчитаем, стоила ли игра свеч.

Король в гневе подошел к д’Артаньяну и сказал:

— Господин д’Артаньян, так может говорить только мятежник. Будьте любезны ответить, кто король Франции? Или, может быть, вы знаете еще одного короля?

— Ваше величество, — холодно произнес капитан мушкетеров. — Мне вспоминается, как однажды утром — это произошло в Во — вы обратились с тем же вопросом к довольно большому числу людей, и никто, кроме меня, не сумел на него ответить. Если я узнал короля в тот день, когда это было делом нелегким, то, полагаю, не имеет ни малейшего смысла спрашивать меня об этом сегодня, когда мы с вами, ваше величество, находимся наедине.

Людовик XIV опустил глаза. Ему почудилось, будто между ним и д’Артаньяном, чтобы напомнить ему об этом ужасном дне, проскользнула тень его несчастного брата Филиппа.

Почти в то же мгновение вошел офицер; он вручил Людовику депешу, читая которую король изменился в лице.

Это не укрылось от д’Артаньяна. Перечитав вторично эту депешу, король как бы оцепенел; некоторое время он молча сидел в своем кресле; затем, внезапно решившись, Людовик XIV сказал:

— Сударь, то, о чем мне сообщают, вы узнаете несколько позже и помимо меня; поэтому будет лучше, если я сам расскажу вам о содержании этого донесения; узнайте же о нем из уст самого короля. На Бель-Иле имело место сражение.

— А! — спокойно произнес д’Артаньян, хотя сердце его было готово выпрыгнуть из груди. — Ну и что же, ваше величество?

— То, сударь, что я потерял сто шесть человек.

В глазах д’Артаньяна блеснули радость и гордость.

— А мятежники?

— Мятежники скрылись, — ответил король.

Д’Артаньян не удержался от радостного восклицания.

— Но мой флот, — добавил король, — обложил Бель-Иль, и я убежден, что через это кольцо не прорвется ни одна лодка.

— Значит. — продолжал мушкетер, возвращенный к своим мрачным мыслям, — значит, если удастся захватить господ д’Эрбле и дю Валлона…

— Их повесят, — холодно сказал король.

— И они знают об этом? — спросил д’Артаньян, скрывая охватившую его дрожь.

— Они знают, так как вы сами должны были поставить их об этом в известность, знают, поскольку это известно решительно всем.

— В гаком случае, ваше величество, живыми их не возьмут, ручаюсь вам в этом.

— Вот как. — небрежно бросил король, берясь снова за полученное им донесение. — Ну что же, в таком случае их возьмут мертвыми, господин д’Артаньян, а это в конце концов то же самое, поскольку я велел их взять лишь затем, чтоб повесить.

Д’Артаньян вытер лоб, на котором выступила испарина.

— Когда-то я обещал вам, сударь, — продолжал Людовик XIV, — что я стану для вас любящим, великодушным и ровным в обращении государем. Вы единственный человек прежнего времени, достойный моего гнева и моей дружбы. Я не стану отмеривать вам ни то ни другое в зависимости от вашего поведения. Могли бы вы, господин д’Артаньян, служить королю, в королевстве которого была бы еще целая сочня других, равных ему королей? Мог бы я при подобной слабости осуществить свои великие замыслы, прошу вас, ответьте мне? Видели ли вы когда-либо художника, который создавал бы значительные произведения, пользуясь не повинующимся ему орудием? Прочь, сударь, прочь эту старую закваску феодального своеволия! Фронда, которая тщилась погубить монархию, в действительности укрепила ее, так как сняла с нее давнишние путы. Я хозяин у себя в доме, господин д’Артаньян, и у меня будут слуги, которые, не имея, быть может, присущих вам дарований, возвысят преданность и покорность воле своего господина до настоящего героизма. Разве важно, спрашиваю я вас, разве важно, что Бог не дал дарований рукам и ногам? Он дал их голове, а голове — и вы это знаете — повинуется все остальное. Эта голова — я!

Д’Артаньян вздрогнул. Людовик продолжал говорить, словно ничего не заметил, хотя в действительности от него не укрылось, какое впечатление он произвел на своего собеседника.

— Теперь давайте заключим договор, который я обещал вам в Блуа, когда вы как-то застали меня очень несчастным. Оцените, сударь, и то, что я никого не заставляю расплачиваться за те слезы стыда, которые я тогда проливал. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что все великие головы почтительно склоняются предо мной. Склонитесь и вы или… или выбирайте себе изгнание по душе. Быть может, поразмыслив, вы не сможете не признать, что у вашего короля благородное сердце, ибо, полагаясь на вашу честность, он расстается с вами, хотя ему и известно, что вы недовольны и к тому же владеете величайшей государственной тайной. Вы честный человек, я это знаю. Почему вы стали преждевременно судить обо мне? Судите меня начиная с этого дня, д’Артаньян, и будьте строгим, но справедливым судьею.

Д’Артаньян — онемевший, ошеломленный — впервые в жизни испытывал нерешительность. Во всем сказанном ему королем не было хитрости, но был точный расчет, не было насилия, но была сила, не было гнева, но была воля, не было хвастовства, но был разум. Этот молодой человек, который сразил Фуке, который запросто обойдется без д’Артаньяна, опрокидывал все не вполне обоснованные и немного упрямые расчеты бывалого воина.

— Скажите, что вас удерживает? — мягко спросил д’Артаньяна король. — Вы подали, сударь, в отставку; хотите ли вы, чтобы я не принял ее? Я понимаю, что старому капитану нелегко отказаться от удовольствия побрюзжать.