Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 19.Джузеппе Бальзамо. Часть 4,5

Назад: CXXXIV ЧЕЛОВЕК И БОГ

Дальше: CXLVI ДВОЕ СТРАЖДУЩИХ

CXL

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Герцог де Ришелье знал, чего следует ожидать от Филиппа, и мог бы заранее предсказать его возвращение: выезжая утром из Версаля в Люсьенн, он повстречал его на главной дороге по направлению к Трианону и проехал мимо него достаточно близко, чтобы успеть разглядеть на его лице все признаки печали и беспокойства.

И действительно, в Реймсе Филипп сначала взлетел по ступенькам служебной лестницы, а потом испытал на себе всю боль равнодушия и забвения; вначале Филипп был даже пресыщен выражением дружбы всех завидовавших его продвижению офицеров и вниманием командиров. Но по мере того, как холодное дыхание немилости заставило померкнуть его восходящую звезду, молодой человек стал с отвращением замечать, как от него отворачиваются недавние друзья, как предупредительные командиры начинают на него покрикивать. В его чуткой душе боль оборачивалась сожалением.

Филипп с грустью вспоминал то время, когда он был безвестным лейтенантом в Страсбуре, а дофина еще только въезжала во Францию. Он вспоминал своих добрых друзей, своих товарищей, среди которых ничем не выделялся. Но с особенным сожалением он думал теперь о тишине и уюте родного дома, где хранителем был верный Ла Бри. Как бы невыносима ни была боль, ее легче пережить в тишине и одиночестве, дающим отдохновение ищущим душам; кроме того, заброшенность замка Таверне, свидетельствовавшая не только об упадке духа населявших его людей, но и о скором его разрушении, в то же время располагала к размышлениям, близким сердцу юноши.

Еще труднее Филиппу было оттого, что рядом с ним не было его сестры, ее тонких советов, почти всегда безупречных, потому что они исходили из ее гордого сердечка, а не из жизненного опыта. В том-то и состоит замечательная особенность благородных душ, что они, сами того не желая, способны подняться над повседневностью и зачастую именно благодаря этой способности им удается избежать болезненных столкновений или ловушек, чему, как правило, не могут противостоять ничтожные твари, как бы они ни пытались изворачиваться, хитрить и лавировать, барахтаясь в своей грязи.

Как только Филипп испытал все неприятности по службе, его охватило отчаяние. Молодой человек чувствовал себя несчастным в своем одиночестве и не хотел верить, что Андре, его родственная душа, могла быть счастлива в Версале, когда он так жестоко страдал в Реймсе.

Тогда-то он и написал барону письмо, сообщив о скором возвращении. Письмо это не удивило никого, тем более барона. Его поражало только то, что Филиппу достало терпения ждать, в то время как самому барону не сиделось на месте и он две недели не давал проходу Ришелье, умоляя его при каждой встрече ускорить события.

Не получив назначения в сроки, которые Филипп сам себе наметил, он взял отпуск у своего начальства, словно не заметив презрительных насмешек, довольно тщательно, впрочем, завуалированных: вежливость считалась в те времена истинно французской добродетелью. Кроме того, его благородство не могло не внушать знавшим его людям естественного уважения.

Итак, когда настал день назначенного им самим отъезда — а надобно заметить, что вплоть до этого дня он ожидал своего назначения скорее со страхом, чем с вожделением, — он сел на коня и поскакал в Париж.

Три дня, проведенные им в пути, показались ему вечностью. Чем ближе он подъезжал к Парижу, тем все сильнее пугало его молчание отца, а особенно сестры, обещавшей писать ему, по крайней мере, два раза в неделю.

В полдень описываемого нами дня Филипп подъезжал к Версалю, когда, как мы уже сказали, ему встретился герцог де Ришелье. Филипп провел в пути почти всю ночь, поспав всего несколько часов в Мелёне. Кроме того, он был так занят своими мыслями, что не заметил герцога де Ришелье в карете и даже не узнал ливреи его слуг.

Он отправился прямо к решетке парка, где в день своего отъезда простился с Андре, когда девушка без всякой причины была печальна, несмотря на завидное процветание семьи.

Тогда Филипп был потрясен страданиями Андре и не мог их себе объяснить. Но мало-помалу ему удалось стряхнуть с себя оцепенение и припомнить, что происходило с Андре. И — странное дело! — теперь он, Филипп, возвращаясь в те же места, был охвачен той же беспричинной тревогой, не находя, увы, даже в мыслях успокоения этой невыносимой тоске, походившей на предчувствие грядущей беды.

Когда его конь ступил на посыпанную гравием боковую аллею, зацокав копытами, высекавшими искры, на шум из-за подстриженной живой изгороди, вышел какой-то человек.

Это был Жильбер с кривым садовым ножом в руках.

Садовник узнал бывшего хозяина.

Филипп тоже узнал Жильбера.

Жильбер бродил так вот уже целый месяц: совесть его была неспокойна, и он не находил себе места.

В тот день он, стремясь, как обычно, во что бы то ни стало осуществить задуманное, пытался найти в аллее такое место, откуда были бы видны павильон или окно Андре: он искал возможности беспрестанно смотреть на этот дом, но так, чтобы никто не заметил его беспокойства, его волнений и вздохов.

Прихватив с собой для вида садовый нож, он перебегал от кустов к куртинам, то отрезая усыпанные цветами ветки под тем предлогом, что они мертвы и подлежат удалению, то отсекая здоровую кору молодых лип, объясняя свои действия необходимостью срезать наплывы древесной смолы и растительного клея; притом он не переставал прислушиваться и озираться, вожделеть и сожалеть.

Юноша побледнел за последний месяц. Об его истинном возрасте можно было теперь догадаться лишь по странному блеску глаз да безупречно матовой белизне лица; зато губы, плотно сжатые из-за скрытности, косой взгляд и нервное подвижное лицо говорили скорее о более зрелом возрасте.

Как уже было сказано, Жильбер узнал Филиппа, а едва узнав, порывисто шагнул назад в заросли.

Однако Филипп пришпорил коня с криком:

— Жильбер! Эй, Жильбер!

Первой мыслью Жильбера было сбежать. Еще миг — и безотчетный ужас, ничем не объяснимое исступление, то есть то, что древние, стремившиеся всему найти объяснение, приписали бы богу Пану, подхватили бы его и понесли, словно одержимого, через аллеи, рощи, кусты и водоемы.

К счастью, обезумевший юноша вовремя услышал ласковые слова Филиппа.

— Ты что же, не узнаешь меня, Жильбер? — крикнул Филипп.

Жильбер понял свою неосторожность и внезапно остановился.

Потом он медленно и недоверчиво возвратился на дорожку.

— Нет, господин шевалье, — дрожа всем телом, пролепетал он, — я вас не узнал и принял за одного из гвардейцев, а так как я оставил свою работу, то боялся, что меня узнают и накажут.

Филипп был удовлетворен таким объяснением. Он спешился и, взявшись одной рукой за повод, другую положил Жильберу на плечо; тот заметно вздрогнул.

— Что с тобой, Жильбер? — спросил он.

— Ничего, сударь, — отвечал юноша.

Филипп грустно улыбнулся.

— Ты не любишь нас, Жильбер, — заметил он.

Юноша снова вздрогнул.

— Да, я понимаю, — продолжал Филипп, — мой отец обращался с тобой жестоко и несправедливо. А я, Жильбер?

— О, вы… — пробормотал юноша.

— Я всегда тебя любил и поддерживал.

— Это верно.

— Так забудь зло ради добра. Моя сестра тоже всегда хорошо к тебе относилась.

— Ну нет, вот это уж нет! — с живостью возразил юноша с таким выражением, которое вряд ли кто-либо мог правильно истолковать, потому что оно заключало в себе обвинение против Андре и самооправдание Жильбера; его слова прозвучали гордо, и в то же время Жильбер испытывал угрызения совести.

— Да, да, — подхватил Филипп, — да, понимаю: сестра несколько высокомерна, но она очень славная.

Немного помолчав, он заговорил снова, потому что этот разговор помогал Филиппу оттянуть встречу, которой он из-за дурных предчувствий очень боялся.

— Ты не знаешь, Жильбер, где сейчас моя милая Андре?

Эти слова болью отозвались в сердце Жильбера. Он проговорил сдавленным голосом:

— Предполагаю, что у себя, сударь… Впрочем, откуда мне знать?..

— Как всегда, одна, и, наверное, скучает, бедняжка! — перебил его Филипп.

— Сейчас одна, так мне кажется. Ведь с тех пор, как мадемуазель Николь сбежала…

— Как? Николь сбежала?

— Да, вместе с любовником.

— С любовником?

— Так я полагаю, во всяком случае, — проговорил Жильбер, спохватившись, что сболтнул лишнее, — об этом говорили в лакейской.

— Признаться, я ничего не понимаю, Жильбер, — проговорил Филипп, сильно волнуясь. — Из тебя слова не вытянешь. Будь же полюбезнее! Ведь ты не лишен ума, тебе присуще врожденное благородство, так не скрывай своих хороших качеств под напускной дикостью и грубостью: это так не идет тебе, как, впрочем, никому вообще.

— Да я просто не знаю того, о чем вы меня спрашиваете, сударь. Если вы подумаете хорошенько, вы сами увидите, что я и не могу этого знать. Я с утра до вечера работаю в саду, а что происходит во дворце, я не знаю.

— Жильбер! Жильбер! Мне, однако, казалось, что у тебя есть глаза.

— У меня?

— Да, и что тебе не безразличны те, кто носят наше имя. Ведь как бы скудно ни было гостеприимство Таверне, оно было тебе оказано.

Снисходительность Филиппа, а также некое другое чувство, которое Жильбер не мог распознать, смягчили его суровое сердце.

— Да, господин Филипп, вы мне далеко не безразличны, — отвечал он пронзительным и, в то же время, хриплым голосом, — да, вас я люблю и потому скажу вам, что ваша сестра очень больна.

— Очень больна? Моя сестра? — взволновался Филипп. — Моя сестра очень больна! Что же ты сразу не сказал?

Он бросился бежать.

— Что с ней? — прокричал он на бегу.

— Откровенно говоря, не знаю, — сказал Жильбер.

— А все-таки?

— Я знаю только, что она нынче трижды падала в обморок, а недавно мадемуазель осмотрел доктор ее высочества, и господин барон тоже у нее был…

Филипп не стал слушать дальше — его предчувствие оправдалось; перед лицом опасности он вновь обрел былое мужество.

Он оставил коня на Жильбера и со всех ног кинулся к службам.

Жильбер поспешил отвести коня на конюшню и упорхнул подобно дикой птице, что никогда не дается человеку в руки.

CXLI

БРАТ И СЕСТРА

Филипп нашел сестру лежащей на небольшой софе, о которой мы уже имели случай рассказать.

Войдя в переднюю, молодой человек обратил внимание на то, что Андре убрала все цветы, которые она так любила прежде. С тех пор как она почувствовала недомогание, запах цветов причинял ей невыносимые страдания, и она отнесла на счет этого раздражения нервов все неприятности, преследовавшие ее вот уже две недели.

В тот момент как вошел Филипп, Андре находилась в глубокой задумчивости; она тяжело склонила свою прелестную головку, лицо ее было печально, время от времени на глаза набегали слезы. Руки ее безвольно повисли, и хотя кровь, казалось бы, должна была приливать к ним в таком положении, тем не менее они казались восковыми.

Она застыла, словно неживая. Чтобы убедиться, что она не умерла, приходилось прислушиваться к ее дыханию.

Узнав от Жильбера о болезни сестры, Филипп торопливо зашагал к павильону; подойдя к лестнице, он задыхался, однако передохнул, взял себя в руки и стал подниматься гораздо спокойнее, а когда очутился на пороге, уже бесшумно переставлял ноги, передвигаясь плавно, словно сильф.

Он был заботливым и любящим братом и хотел понять сам, что случилось с сестрой, приняв во внимание все симптомы ее болезни; он знал, что у сестры нежная и добрая душа и она постарается скрыть от брата свое состояние, чтобы не тревожить его.

Вот почему он вошел так тихо, так неслышно отворил застекленную дверь, что Андре не заметила его: он уже стоял посреди комнаты, а она ни о чем не догадывалась.

Филипп успел ее рассмотреть: он заметил бледность, неподвижность и безучастность девушки. Его поразило странное выражение ее словно невидящих глаз. Не на шутку встревожившись, он сейчас же решил, что в недомогании сестры не последнюю роль играет ее душевное состояние.

При виде сестры Филипп почувствовал, как сердце его сжалось, и он не мог скрыть испуга.

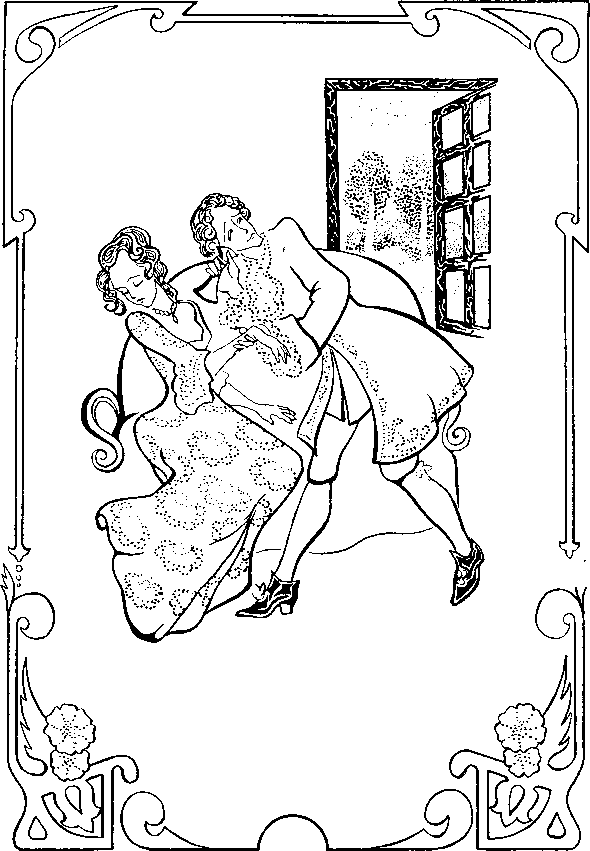

Андре подняла глаза и, пронзительно вскрикнув, выпрямилась, будто восстала от смерти. Задохнувшись от радости, она бросилась брату на шею.

— Ты! Ты, Филипп! — прошептала она.

Силы оставили ее прежде, чем она успела вымолвить еще хоть одно слово.

Да и что она могла прибавить?

— Да, да, я! — отвечал Филипп, обнимая и поддерживая ее, потому что почувствовал, как она стала оседать у него в руках. — Я вернулся — и что же вижу? Ты больна! Ах, моя бедная сестричка, что с тобой?

У Андре вырвался нервный смешок, однако, вопреки ожиданиям больной, ее смех не успокоил Филиппа.

— Ты спрашиваешь, что со мной? Так я, значит, плохо выгляжу?

— Да, Андре, ты очень бледна и вся дрожишь.

— Да с чего ты это взял, брат? Я даже не чувствую недомогания. Кто ввел тебя в заблуждение, Филипп? У кого хватило глупости беспокоить тебя понапрасну? Я, правда, не знаю, что ты имеешь в виду: я прекрасно себя чувствую, если не считать легкого головокружения, но оно скоро пройдет.

— Но ты так бледна, Андре…

— Разве я всегда бываю очень румяной?

— Нет, однако обычно ты выглядишь, по крайней мере, оживленной, а сегодня…

— Не обращай внимания.

— Смотри! Еще минуту назад твои руки пылали, а сейчас они холодны как лед.

— Это вовсе не удивительно, Филипп: когда я тебя увидела…

— Что же?

— …я так обрадовалась, что кровь прилила к сердцу, только и всего.

— Ты же не стоишь на ногах, Андре, ты держишься за меня.

— Нет, это я тебя обнимаю. Разве тебе это неприятно, Филипп?

— Что ты, дорогая Андре!

И он прижал девушку к груди.

В то же мгновение Андре почувствовала, что силы вновь ее покидают. Она тщетно пыталась удержаться на ногах, обняв брата за шею. Ее холодные безжизненные руки скользнули по его груди, она упала на софу и стала белее муслиновых занавесок, на фоне которых был отчетливо виден ее дивный профиль.

— Вот видишь!.. Вот видишь: ты меня обманываешь! — вскричал Филипп. — Ах, милая сестра, тебе больно, тебе плохо!

— Флакон! Флакон! — пролепетала Андре, изображая на лице улыбку, стереть которую не могла бы даже смерть.

Ее угасающий взор и с трудом приподнятая рука указывали Филиппу на флакон, стоявший на небольшом шифоньере у окна.

Не сводя глаз с сестры, Филипп оставил ее и, натыкаясь на мебель, бросился за флаконом:

Распахнув окно, он вернулся к девушке и поднес флакон с нюхательной солью к ее лицу.

— Ну вот, — проговорила она, глубоко дыша, и вместе с воздухом к ней словно возвращалась жизнь, — видишь, я ожила! Неужели ты полагаешь, что я в самом деле серьезно больна?

Филипп не ответил: он внимательно разглядывал сестру.

Андре мало-помалу пришла в себя, приподнялась на софе, взяла в свои влажные руки дрожащую руку Филиппа; взгляд ее смягчился, щеки порозовели, и она показалась ему прекраснее прежнего.

— Ах, Боже мой! Ты же видишь, Филипп, что все позади. Могу поклясться, что, если бы не твое внезапное появление, спазмы не возобновились бы и я уже была бы здорова. Ты должен понимать, что появиться вот так передо мной, Филипп… Ведь я так тебя люблю! Ведь в тебе смысл моей жизни, и твое столь неожиданное появление могло бы меня убить, даже если бы я была совершенно здорова.

— Все это очень мило и любезно с твоей стороны, Андре, но все-таки объясни мне, чему ты приписываешь это недомогание?

— Откуда же мне знать, дорогой? Может быть, это весенняя слабость или мне плохо из-за цветочной пыльцы; ты же знаешь, как я чувствительна; еще вчера я едва не задохнулась от запаха персидской сирени в саду. Ты и сам знаешь, что ее восхитительные гроздья покачиваются при малейшем весеннем ветерке и источают дурманящий аромат. И вот вчера… О Господи! Знаешь, Филипп, я даже вспоминать об этом не хочу: боюсь, что мне снова станет дурно.

— Да, ты права, возможно, дело именно в этом: цветы могут быть очень опасны. Помнишь, как еще мальчишкой я придумал в Таверне окружить свою постель бордюром из срезанной сирени? Это было красиво как в алтаре — так нам с тобой казалось. А на следующий день я, как ты знаешь, не проснулся, и все, кроме тебя, решили, что я мертв, а ты и мысли никогда не могла допустить, что я могу бросить тебя, не попрощавшись. Только ты, милая моя Андре, — тебе тогда было лет шесть, не больше — ты одна меня спасла, разбудив поцелуями и слезами.

— И свежим воздухом, Филипп, потому что в таких случаях нужен свежий воздух. Мне кажется, что именно его мне все время не хватает.

— Сестричка! Если бы ты не помнила об этом случае, ты приказала бы принести в свою комнату цветы.

— Что ты, Филипп! Уже больше двух недель здесь не было и жалкой маргаритки! Странная вещь! Я так любила раньше цветы, а теперь просто возненавидела их. Давай оставим цветы в покое! Итак, у меня мигрень. У мадемуазель де Таверне — мигрень, дорогой Филипп! Везет же этой Таверне!.. Ведь из-за мигрени она упала в обморок и этим вызвала толки и при дворе и в городе.

— Почему?

— Ну как же: ее высочество дофина была так добра, что навестила меня… Ах, Филипп, что это за обаятельная покровительница, какая это нежная подруга! Она за мной ухаживала, приласкала меня, привела ко мне своего лучшего доктора, а когда этот строгий господин, который выносит всегда безошибочный приговор, пощупал мне пульс и посмотрел зрачки и язык, то знаешь, как он меня обрадовал?

— Нет.

— Оказалось, что я совершенно здорова! Доктору Луи даже не пришлось мне прописывать никакой микстуры, ни единой пилюли, а ведь он не знает жалости, судя по тому, что о нем рассказывают. Как видишь, Филипп, я прекрасно себя чувствую. А теперь скажи мне, кто тебя напугал.

— Да этот дурачок Жильбер, черт бы его взял!

— Жильбер? — нетерпеливо переспросила Андре.

— Да, он мне сказал, что тебе было очень плохо.

— И ты поверил этому глупцу, этому бездельнику, который только и годен на то, чтобы делать или говорить гадости?

— Андре, Андре!

— Что?

— Ты опять побледнела.

— Да просто мне надоел Жильбер. Мало того, что встречаю его на каждом шагу, так я еще вынуждена слышать о нем, даже когда его не видно.

— Ну-ну, успокойся! Как бы ты снова не лишилась чувств!

— Да, да, о Господи!.. Да ведь…

Губы у Андре побелели, она примолкла.

— Странно! — пробормотал Филипп.

Андре сделала над собой усилие.

— Ничего, — успокоила она брата, — не обращай внимания на все эти недомогания, на всю эту ипохондрию… Вот я снова на ногах, Филипп. Если ты мне веришь, мы сейчас вместе прогуляемся, и через десять минут я буду здорова.

— Мне кажется, ты переоцениваешь свои силы, Андре.

— Нет, вернулся мой брат и возвратил мне силы. Так ты хочешь, чтобы мы вышли, Филипп?

— Не торопись, милая Андре, — ласково остановил сестру Филипп. — Я еще не окончательно уверился в том, что ты здорова. Давай подождем.

— Хорошо.

Андре опустилась на софу, потянув за руку Филиппа и усаживая его рядом.

— А почему, — продолжала она, — ты так неожиданно явился, не предупредив о своем приезде?

— А почему ты сама, дорогая Андре, перестала мне писать?

— Да, правда, о я не писала тебе всего несколько дней.

— Почти две недели, Андре.

Андре опустила голову.

— Какая небрежность! — нежно упрекнул Филипп сестру.

— Да нет, просто я была нездорова, Филипп. А знаешь, ты прав, мое недомогание началось в тот самый день, как ты перестал получать от меня письма: с того дня самые дорогие для меня вещи стали утомительны, вызывали у меня отвращение.

— И все-таки я очень доволен, несмотря ни на что, одним твоим словом, которое ты недавно обронила.

— Что же я сказала?

— Ты сказала, что счастлива. Тебя здесь любят, о тебе заботятся, ну а обо мне этого не скажешь.

— Неужели?

— Да, ведь я был там забыт всеми, даже сестрой.

— Филипп!..

— Поверишь ли, дорогая Андре, со времени моего отъезда — с ним меня так торопили — я не получил никаких известий о пресловутом полке, командовать которым я отправился и который мне обещал король через герцога де Ришелье и моего отца!

— Это неудивительно, — заметила Андре.

— То есть как неудивительно?

— Если бы ты знал, Филипп… Герцог де Ришелье и отец чрезвычайно встревожены; они похожи на двух марионеток. Жизнь этих людей для меня тайна. Все утро отец бегал за своим старым другом, как он его называет; он уговорил его отправиться в Версаль, к королю; потом отец пришел ко мне и здесь его дожидался, засыпая меня непонятными вопросами. Так прошел день: никаких новостей! Тогда господин де Таверне просто рассвирепел. Герцог его обманывает, говорит он, герцог предает его. Герцог предает? Я спрашиваю тебя, потому что сама я ничего не знаю и, признаться, знать не хочу. Господин де Таверне живет, таким образом, как грешник в чистилище, каждую минуту ожидая чего-то, чего не несут, или ждет кого-то, кто не приходит.

— А король, Андре? Что король?

— Король?

— Да, ведь он так хорошо к нам относится!

Андре стала пугливо озираться.

— Что такое?

— Послушай! Король, — будем говорить тихо, — мне кажется, король очень капризен, Филипп. Как ты знаешь, его величество поначалу очень мною заинтересовался, как, впрочем, и тобой, и отцом — в общем, всем семейством. Но вдруг он охладел, да так, что я не могу понять, ни почему, ни как это произошло. И вот его величество больше не смотрит в мою сторону, даже поворачивается ко мне спиной, а вчера, когда я упала без чувств в цветнике…

— Вот видишь: Жильбер мне не солгал. Так ты упала без чувств, Андре?

— А этому ничтожному Жильберу надо было тебе об этом говорить!.. Пусть всему свету расскажет!.. Что ему за дело, упала я в обморок или нет? Я отлично понимаю, дорогой Филипп, — со смехом прибавила Андре, — что неприлично падать без чувств в королевском доме, но ведь не ради собственного удовольствия я это сделала и не нарочно!

— Да кто тебя может осудить за это, дорогая сестра?

— Король!

— Король?

— Да. Его величество выходил из Большого Трианона через сад как раз в ту роковую минуту. Я глупейшим образом растянулась на скамейке на руках милого господина де Жюсьё, который изо всех сил старался мне помочь, как вдруг меня заметил король. Знаешь, Филипп, нельзя сказать, что во время обморока человек совсем ничего не чувствует и не понимает, что происходит вокруг. Когда король меня заметил, то, какой бы бесчувственной я ни выглядела, мне показалось, будто я приметила нахмуренные брови, гневный взгляд, я услышала несколько неприятных слов, которые король процедил сквозь зубы. Потом его величество поспешил прочь, придя в негодование, как я полагаю, оттого, что я позволила себе лишиться чувств в его саду. По правде говоря, дорогой Филипп, в этом совсем нет моей вины.

— Бедняжка! — прошептал Филипп, с чувством сжав руки девушки. — Я тоже полагаю, что ты не виновата. Что же было дальше?

— Это все, дорогой мой. И Жильберу следовало бы избавить меня от своих комментариев.

— Опять ты набросилась на несчастного юнца!

— Ну да, защищай его! Прекрасная тема для разговора.

— Андре, смилуйся, не будь так сурова к нему! Ведь ты его оскорбляешь, третируешь, я сам был тому свидетелем!.. О Боже, Боже! Андре, что с тобой опять?

На сей раз Андре упала навзничь на диванные подушки, не проронив ни слова, и флакон не мог привести ее в чувство. Пришлось ждать, пока вспышка пройдет и кровь снова начнет нормально циркулировать.

— Решительно, ты страдаешь, сестра, — пробормотал Филипп, — да так, что способна напугать людей более отважных, чем я в тот момент, когда речь заходит о твоих страданиях. Можешь говорить все, что тебе заблагорассудится, но мне кажется, что к твоему недомоганию и не следует относиться со свойственным тебе легкомыслием.

— Филипп! Ведь доктор сказал же…

— Доктор меня не убедил и никогда не убедит. И почему я до сих пор сам с ним не поговорил? Где его можно увидеть?

— Он ежедневно бывает в Трианоне.

— Да, но в котором часу? Верно, утром?

— Утром и вечером, смотря по тому, когда бывает его дежурство.

— А сейчас он дежурит?

— Да, дорогой. Ровно в семь часов вечера, а он любит точность, он поднимается на крыльцо, ведущее в покои дофины.

— Ну вот и хорошо, — успокаиваясь, проговорил Филипп, — я подожду в твоей комнате.

CXLII

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Продолжая непринужденный разговор, Филипп краем глаза следил за сестрой, она же изо всех сил старалась взять себя в руки, чтобы не тревожить его новыми обмороками.

Филипп много рассказывал о своих обманутых надеждах, о забывчивости короля, о непостоянстве герцога де Ришелье, но как только часы пробили семь, он поспешно вышел, нимало не думая о том, что Андре могла догадаться о его намерениях.

Он решительно направился к павильону королевы и остановился на таком расстоянии, чтобы его не окликнула охрана, однако довольно близко для того, чтобы никто не мог пройти мимо него незамеченным.

Не прошло и пяти минут, как Филипп увидел описанного сестрой чопорного и почти величественного доктора Луи, шагавшего по садовой дорожке.

День клонился к вечеру, но, несмотря на то что ему, по всей видимости, трудно было читать, почтенный доктор перелистывал на ходу недавно опубликованный в Кёльне труд о причинах и последствиях паралича желудка. Мало-помалу темнота вокруг него становилась все более непроницаемой, и доктор уже не столько читал, сколько домысливал, как вдруг какое-то непрозрачное тело возникло перед ним, и ученый медик вовсе перестал различать буквы.

Он поднял голову, увидал перед собой незнакомого господина и спросил:

— Что вам угодно?

12*

— Прошу прощения, сударь, — отвечал Филипп. — Я имею честь разговаривать с доктором Луи?

— Да, сударь, — кивнул доктор, захлопнув книгу.

— В таком случае, сударь, прошу вас на два слова, — сказал Филипп.

— Сударь! Прошу меня извинить, но мой долг призывает меня к дофине. В этот час я обязан к ней явиться, и я не могу заставлять себя ждать.

— Сударь… — Филипп сделал умоляющий жест, пытаясь остановить доктора. — Лицо, которому я прошу вас оказать помощь, состоит на службе у ее высочества. Эта девушка очень плоха, тогда как ее высочество совершенно здорова.

— Скажите мне прежде всего, о ком вы говорите.

— Об одном лице, которому вы были представлены самой принцессой.

— Уж не о мадемуазель ли де Таверне идет речь?

— Совершенно верно, сударь.

— А-а! — обронил доктор, с живостью подняв голову, чтобы получше разглядеть молодого человека.

— Вы должны знать, что ей очень плохо.

— У нее спазмы.

— Да, сударь, постоянные обмороки. Сегодня на протяжении нескольких часов она трижды падала без чувств мне на руки.

— Молодой особе стало хуже?

— Не знаю. Но вам должно быть понятно, доктор, что когда любишь человека…

— Вы любите мадемуазель де Таверне?

— Больше жизни, доктор!

Филипп произнес эти слова с такой восторженностью, что доктор Луи неверно истолковал их.

— А-а! — молвил он. — Так это значит вы?..

Доктор умолк в нерешительности.

— Что вы хотите этим сказать, сударь? — спросил Филипп.

— Значит, это вы…

— Что я, сударь?

— Любовник, черт побери! — теряя терпение, воскликнул доктор.

Филипп отпрянул, приложив руку ко лбу и смертельно побледнев.

— Берегитесь, сударь! — воскликнул он. — Вы оскорбляете мою сестру!

— Вашу сестру? Так мадемуазель де Таверне — ваша сестра?

— Да, сударь, и мне кажется, что я не сказал ничего такого, что могло бы вызвать подобное недоразумение.

— Прошу прощения, сударь, однако вечерний час, таинственность, с которой вы ко мне обратились… Я подумал… я предположил, что интерес, более нежный, чем просто братский…

— Сударь! Ни любовник, ни муж не смогут любить мою сестру сильнее, чем я.

— Ну и отлично! В таком случае, я понимаю, почему мое предположение вас задело, и приношу вам свои извинения.

Доктор двинулся дальше.

— Доктор! — продолжал настаивать Филипп. — Умоляю вас не покидать меня, не успокоив меня относительно состояния моей сестры!

— Кто же вам сказал, что она больна?

— Боже мой! Да я сам видел!..

— Вы явились свидетелем симптомов, говорящих о недомогании…

— Серьезном недомогании, доктор!

— Ну, это как посмотреть…

— Послушайте, доктор, во всем этом есть нечто странное. Можно подумать, что вы не желаете или не осмеливаетесь дать мне ответ.

— Вы можете представить, как я тороплюсь: меня ожидает сама дофина…

— Доктор, доктор! — ужаснулся Филипп, вытирая рукой пот со лба. — Вы приняли меня за любовника мадемуазель де Таверне?

— Да, но вы меня в этом разубедили.

— Вы, значит, полагаете, что у мадемуазель де Таверне есть любовник?

— Простите, но я не обязан давать вам отчет о своих соображениях.

— Доктор, сжальтесь надо мной! Доктор, у вас случайно вырвалось слово, оставшееся у меня в сердце, словно обломок кинжала! Доктор, не пытайтесь сбить меня с толку, не надо меня щадить, хотя вы человек деликатный и осмотрительный. Что это за болезнь, о которой вы готовы поведать любовнику, но хотите скрыть от брата? Доктор! Умоляю вас! Ответьте мне!

— А я прошу вас освободить меня от необходимости вам отвечать: судя по тому, как вы меня расспрашиваете, я вижу, что вы собой не владеете.

— О Господи! Неужели вы не понимаете, что каждым своим словом толкаете меня в пропасть, в которую я не могу без содрогания заглянуть?

— Сударь!

— Доктор! — порывисто воскликнул Филипп. — Можно подумать, что вы должны открыть страшную тайну и мне, прежде чем ее выслушать, понадобится призвать на помощь все свое хладнокровие и мужество!

— Да я не знаю, в какого рода предположениях вы теряетесь, господин де Таверне; я ничего такого вам не говорил.

— Однако вы поступаете в сто раз хуже, ничего мне не говоря… Вы заставляете меня предполагать такие вещи… Это жестоко, доктор! Ведь вы видите, как на ваших глазах я терзаю свое сердце, вы слышите, как я прошу, как я вас умоляю… Говорите же, говорите! Клянусь вам, что я выслушаю спокойно… Эта болезнь, это бесчестье, возможно… О Боже! Вы не останавливаете меня, доктор? Доктор!

— Господин де Таверне! Я ничего такого не говорил ни ее высочеству, ни вашему отцу, ни вам. Не требуйте от меня большего.

— Да, да… Но вы же видите, как я истолковываю ваше молчание; вы видите, что я, следуя за вашей мыслью, оказался на опасном пути; остановите же меня, по крайней мере, если я заблудился.

— Прощайте, сударь, — проникновенно произнес доктор.

— Вы не можете оставить меня вот так, не сказав ни "да", ни "нет". Одно слово, одно-единственное — вот все, о чем я вас прошу!

Доктор остановился.

— Сударь! — проговорил он. — Вначале это привело к досадному недоразумению, которое вас так задело.

— Не будем больше об этом говорить.

— Нет, напротив. Может быть, несколько позднее, чем следовало бы, вы мне сказали, что мадемуазель де Таверне — ваша сестра. А немного раньше вы с восторженностью, послужившей причиной моей ошибки, сказали, что любите мадемуазель Андре больше жизни.

— Это правда.

— Если ваша любовь к ней так сильна, сестра должна отвечать вам тем же, не так ли?

— Андре любит меня больше всех на свете.

— Тогда возвращайтесь к ней и расспросите ее. Расспросите ее, следуя тем путем, на котором я вынужден вас покинуть. И если она любит вас так же сильно, как вы ее, она ответит на ваши вопросы. Есть такие вещи, о которых можно поговорить с другом, но о которых не рассказывают врачу. Возможно, вам она согласится сказать то, что я ни за что не могу открыть. Прощайте, сударь!

Доктор сделал еще один шаг по направлению к павильону ее высочества.

— Нет, нет, это невозможно! — вскричал Филипп, обезумев от душевной боли и всхлипывая после каждого слова. — Нет, доктор, я не так понял, нет, вы не могли мне это сказать!

Доктор осторожно высвободился и проговорил с состраданием:

— Делайте то, что я вам порекомендовал, господин де Таверне. Поверьте, это лучшее, что вы можете сделать:

— Да подумайте! Поверить вам — это значило бы отказаться от того, чем я жил все эти годы, это значило бы обвинять ангела, искушать Господа! Доктор! Если вы требуете, чтобы я вам поверил, то представьте, по крайней мере, доказательства!

Прощайте, сударь!

Доктор! — в отчаянии воскликнул Филипп.

— ^Будьте осторожны! Если вы станете и впредь разговаривать со мной с такой горячностью, я буду вынужден рассказать о том, о чем поклялся молчать и что хотел бы скрыть даже от вас.

— Да, да, вы правы, доктор, — проговорил Филипп так тихо, словно был при последнем издыхании. — Но ведь наука может ошибаться. Признайтесь, что и вам случалось порой ошибаться.

— Очень редко, сударь, — отвечал доктор, — я человек строгих правил, и мои уста говорят "да" только после того, как мои глаза и мой разум скажут: "Я видел — я знаю — я уверен". Да, вы разумеется, правы, иногда я мог ошибиться, как любой грешный человек, но уж на сей раз, по всей видимости, не ошибаюсь. Итак, желаю вам спокойствия, и давайте простимся.

Однако Филипп не мог так просто отступить. Он положил руку доктору на плечо с таким умоляющим видом, что тот был вынужден остановиться.

— О последней, высшей милости прошу вас, сударь, — взмолился он. — Вы видите, как разбегаются у меня мысли. Мне кажется, я теряю рассудок. Чтобы окончательно решить, должен ли я жить или умереть, мне необходимо услышать подтверждение возникшего подозрения. Я сейчас вернусь к сестре и буду говорить с ней только после того, как вы еще раз ее осмотрите. Подумайте хорошенько!

— Это вам надо думать, потому что мне нечего добавить к уже сказанному.

— Обещайте мне — Бог мой! Это милость, в которой даже палач не мог бы отказать своей жертве, — обещайте мне, что зайдете к моей сестре после визита к ее высочеству. Доктор! Небом заклинаю вас: обещайте!

— Это не исправит положения. Однако, раз вы настаиваете, мой долг — поступить так, как вы того желаете. Когда я выйду от дофины, я зайду к вашей сестре.

— Благодарю, благодарю вас! Да, зайдите, и тогда вы убедитесь в своей ошибке.

— Я от всей души этого желаю, и если ошибся, с радостью в этом признаюсь. Прощайте!

Получив свободу, доктор ушел, оставив Филиппа одного. Филипп дрожал как в лихорадке, обливался холодным потом. Словно в бреду, он не понимал, где находится, с кем сейчас говорил, что ему только что было открыто.

Он несколько минут невидящим взором смотрел на небо, в котором начали появляться звезды, и на дворец, в котором зажигались огни.

CXLIII

ДОПРОС

Едва успокоившись и приведя в порядок свои мысли, Филипп направился к Андре.

Однако, по мере того как он подходил к павильону, ощущение несчастья стало постепенно проходить; ему казалось, что это был всего-навсего страшный сон, а не действительность, которой он пытался противостоять. Чем дальше он уходил от доктора, тем все более нелепыми стали казаться его намеки. Ему казалось очевидным, что наука ошиблась, а добродетель все так же непорочна.

И разве сам доктор не подтвердил правоту Филиппа тем, что согласился еще раз навестить его сестру?

Однако, когда Филипп оказался лицом к лицу с Андре, он так изменился, побледнел и осунулся, что теперь пришел ее черед испытать беспокойство при виде брата. Она спрашивала себя, как Филипп мог так сильно перемениться в столь короткий срок.

Так подействовать на Филиппа могло лишь одно.

— Господи! Дорогой брат! Неужели я серьезно больна? — обратилась она к нему.

— Почему ты об этом спрашиваешь? — спросил он.

— Потому что доктор Луи так напугал тебя.

— Нет, сестра, — отвечал Филипп, — у доктора твое состояние не вызывает беспокойства, он сказал тебе правду. Мне стоило большого труда уговорить его прийти еще раз.

— Так он придет? — спросила Андре.

— Да, придет. Надеюсь, тебе это не доставит неудовольствия, Андре?

При этих словах Филипп, не сводя глаз, следил за Андре.

— Нет, — спокойно отвечала она, — лишь бы этот визит хоть немного тебя утешил, вот все, чего я прошу у Бога. Ну, а теперь скажи мне, откуда эта бледность? Ты так меня напугал!

— Тебя это правда беспокоит, Андре?

— Еще бы!

— Так ты меня любишь, Андре?

— Почему ты об этом спрашиваешь? — удивилась девушка.

— Я хотел узнать, Андре, любишь ли ты меня так же нежно, как во времена нашей юности.

— Ах, Филипп, Филипп!

— Итак, я для тебя по-прежнему один из самых близких людей на всей земле?

— Самый близкий! Единственный! — вскричала Андре и, покраснев от смущения, прибавила:

i Прости, Филипп, я чуть было не забыла…

Нашего отца, Андре?

— Да.

Филипп взял сестру за руку и, с нежностью глядя на нее, пытался ее убедить:

— Андре! Не думай, что я когда-нибудь осудил бы тебя, если бы в твоем сердце родилось чувство, не похожее ни на то, которое ты испытываешь к отцу, ни на любовь ко мне… Сев с ней рядом, он продолжал:

— Ты вступила в тот возраст, Андре, когда девичье сердце говорит громче, чем хотелось бы его хозяйке. Как ты знаешь, заповедь Божья приказывает женщине покинуть родителей и семью и последовать за супругом.

Андре некоторое время смотрела на Филиппа так, будто он говорил на непонятном ей языке, а потом рассмеялась с непередаваемым простодушием.

— Мой супруг? — переспросила она. — Ты что-то говорил о моем супруге, Филипп? Господи, да он еще не родился; во всяком случае, я его не знаю.

Тронутый искренностью Андре, Филипп подошел к ней и, взяв ее руку в свои, заметил в ответ:

— Прежде чем обзаводиться супругом, милая Андре, женщина может иметь жениха, любовника…

Андре с удивлением взглянула на Филиппа, испытывая неловкость под его настойчивым взглядом, пронизывавшим насквозь ясные, невинные глаза, в которых отражалась вся душа ее.

— Сестра! — продолжал Филипп. — Со дня твоего рождения я был тебе лучшим другом и ты была моей единственной подругой. Я никогда не оставлял тебя одну, как ты знаешь, ради того, чтобы поиграть с товарищами. Мы вместе росли, и ничто никогда не поколебало нашего беззаветного взаимного доверия. Почему же ты, Андре, с некоторых пор без всякой причины переменилась ко мне?

— Я? Переменилась? Я переменилась к тебе, Филипп? Объяснись, пожалуйста. Должна признаться, я ничего не понимаю с тех пор, как ты вернулся.

— Да, Андре, — проговорил молодой человек, прижимая ее к своей груди, — да, милая сестричка, на смену детской привязанности приходит юношеская страсть, и ты решила, что я больше не гожусь для того, чтобы поверять мне сердечные тайны.

— Брат мой! Друг мой! — все более и более удивляясь, отвечала Андре. — Что все это значит? О каких сердечных тайнах ты говоришь?

— Андре! Я смело завожу разговор, хотя он может оказаться для тебя опасным, а для меня самого — очень неприятным. Я отлично знаю, что просить или, вернее, требовать твоего доверия в такую минуту — значит пасть в твоих глазах. Однако я предпочитаю — и прошу тебя верить, что мне очень тяжело об этом говорить, — я предпочитаю увериться, что ты любишь меня меньше, чем оставить тебя во власти грозящих тебе бед, страшных несчастий, Андре, если ты будешь по-прежнему упорствовать в своем молчании, которое я оплакиваю и на которое я не считал тебя способной, если ты имеешь дело с братом и другом.

— Брат мой! Друг мой! — отвечала Андре. — Клянусь тебе, я ничего не понимаю в твоих упреках!

— Андре! Неужто ты хочешь, чтобы я тебе объяснял?..

— Да! Разумеется, да!

— Не жалуйся, если, ободренный тобой, я буду говорить слишком прямо, если заставлю тебя покраснеть, смутиться. Ведь ты сама вызвала во мне несправедливое недоверие, с каким я копаюсь теперь в недрах твоей души, чтобы вырвать у тебя признание.

— Говори, Филипп. Клянусь, что не рассержусь на тебя.

Филипп взглянул на сестру, встал и в сильном волнении зашагал из угла в угол. Между обвинением, возникшим у Филиппа, и спокойствием юной девушки было очевидное противоречие, и он не знал, что думать.

Андре в изумлении смотрела на брата и чувствовала, как постепенно холодеет ее сердце от этой торжественности, столь непохожей на его привычное нежное братское покровительство.

Прежде чем Филипп снова заговорил, Андре поднялась и взяла брата за руку.

Взглянув на него с невыразимой нежностью, она сказала:

— Филипп! Посмотри мне в глаза!

— С удовольствием! — отвечал молодой человек, обратив к ней горящий взор. — Что ты хочешь мне сказать?

— Я хочу сказать, Филипп, что ты всегда с некоторой ревностью относился к моей дружбе; это вполне естественно, потому что и я дорожила твоими заботами, твоей любовью. Ну так посмотри на меня, как я тебя просила.

Девушка улыбнулась.

— Видишь ли ты в моих глазах какую-нибудь тайну? — продолжала она.

— Да, да, одну тайну я там вижу, — сказал Филипп. — Андре! Ты влюблена.

— Я? — вскричала девушка с таким естественным изумлением, какое одним-единственным словом не смогла бы изобразить опытная актриса.

Она засмеялась.

— Я влюблена? — повторила она.

— Значит, ты любима?

— Ну, тем хуже для него, потому что раз этот человек со мной не познакомился и, следовательно, не объяснился, значит, это любовь неразделенная.

Видя, как сестра смеется и шутит так непринужденно, видя безмятежную лазурь ее глаз и душевную чистоту, а также чувствуя, как ровно бьется сердце Андре, Филипп подумал, что за месяц их разлуки не мог так неузнаваемо измениться характер целомудренной девушки и бедняжка Андре не заслужила подозрений, а наука лжет. Он признал, что доктора Луи можно извинить, ведь он не знает, как чиста Андре, как безупречно ее поведение. Доктор, верно, решил, что она такая же, как все эти знатные девицы, соблазненные дурным примером или увлеченные преждевременной страстью, что без сожаления расстаются со своей невинностью, забывая даже о честолюбии.

Еще раз бросив взгляд на Андре, Филипп уверился в ошибке доктора. Он так обрадовался найденному объяснению, что расцеловал свою сестру, словно мученик, уверовавший в чистоту Девы Марии и тем подкрепив свою веру в ее божественного Сына.

В ту самую минуту как Филипп почувствовал, что мрак в его душе начинает рассеиваться, он услыхал на лестнице шаги доктора Луи, верного данному обещанию.

Андре вздрогнула: в ее состоянии любой пустяк мог вызвать волнение.

— Кто там? — спросила она.

— Вероятно, доктор Луи, — отвечал Филипп.

Дверь распахнулась, и доктор, которого с таким беспокойством ожидал Филипп, вошел в комнату.

Как мы уже говорили, это был один из почтенных и честных ученых, для которых наука священна, и они с благоговением изучают все ее тайны.

В ту материалистическую эпоху доктор Луи старался — это встречалось крайне редко — в заболевании тела разглядеть душевный недуг, брался за дело рьяно, нимало не беспокоясь о слухах и не боясь препятствий, ценил свое время — единственное достояние людей труда — и потому бывал резок в разговоре с бездельниками и болтунами.

Вот почему он так грубо обошелся с Филиппом во время их первой встречи: он принял его за одного из придворных щеголей, которые льстят доктору, чтобы в ответ услышать от него комплименты по поводу их любовных подвигов, и готовы с радостью платить за его молчание. Однако, едва дело обернулось иначе и вместо более или менее влюбленного фата доктор увидел перед собой мрачное и грозное чело брата, как только на месте обычной неприятности стало вырисовываться настоящее горе, практикующий философ, сердечный человек взволновался и, услышав последние слова Филиппа, подумал:

"Я не только мог ошибиться, но и хотел бы, чтобы это было так".

Вот почему он пришел бы навестить Андре даже без настойчивых уговоров Филиппа: он хотел провести более тщательное обследование и проверить, правильны ли его предыдущие выводы.

Войдя к Андре, он еще из передней сразу же устремил на нее свой изучающий взгляд, присущий медику и исследователю.

Визит доктора, хотя в нем и не было ничего неожиданного, взволновал Андре, и у нее начался один из тех приступов, которые так испугали Филиппа; она покачнулась и с трудом поднесла к губам платок.

Филипп приветствовал доктора и ничего не заметил.

— Доктор! — пригласил он. — Входите, прошу вас, и простите мне, пожалуйста, мой резкий тон. Когда я час назад подошел к вам, я был возбужден, зато теперь спокоен.

Доктор перевел взгляд с Андре на молодого человека, внимательно изучая его улыбку и счастливое выражение лица.

— Вы побеседовали с вашей сестрой, как я вам советовал? — спросил он.

— Да, доктор.

— И вы успокоились?

— У меня с души свалился камень.

Доктор взял руку Андре и долго щупал пульс.

Филипп смотрел на сестру, и взгляд его словно говорил:

"Можете делать все, что вам заблагорассудится, доктор;

никакие ваши заключения мне теперь не страшны".

— Ну что, доктор? — с торжествующим видом спросил он.

— Господин шевалье! Соблаговолите оставить меня с вашей сестрой наедине, — попросил доктор Луи.

Эти простые слова задели молодого человека за живое.

— Как? Опять? — воскликнул он.

Доктор кивнул.

— Ну хорошо, я вас оставляю, — мрачно проговорил Филипп и, обращаясь к сестре, прибавил:

— Андре! Можешь доверять доктору, будь с ним откровенна!

Девушка пожала плечами, словно не понимая, о чем он говорит.

Филипп продолжал:

— Пока он будет расспрашивать тебя о твоем самочувствии, я пойду пройдусь по парку. Я приказал оседлать мне коня на более позднее время и еще успею зайти к тебе перед отъездом и поговорить.

Он пожал руку Андре и попытался улыбнуться.

Однако девушка почувствовала, что улыбка у брата получилась натянутой, а рукопожатие — слишком порывистое.

Доктор с важным видом проводил Филиппа до входной двери и прикрыл ее.

Затем он сел на софу рядом с Андре.

CXLIV

КОНСУЛЬТАЦИЯ

С улицы не доносилось ни звука.

Воздух был неподвижен; не было слышно человеческих голосов; природа безмолвствовала.

Дневная служба в Трианоне была окончена; конюхи и каретники разошлись по своим комнатам; малый двор обезлюдел.

Андре чувствовала себя хорошо, но в глубине души была взволнована тем, что Филипп и доктор придавали ее болезни непонятное для нее самой значение.

Она была несколько удивлена тем обстоятельством, что доктор Луи пришел опять, хотя еще утром объявил болезнь пустячной, а лекарства — ненужными. Однако благодаря ее безграничному простодушию ветерок подозрения не смог вызвать даже ряби на сверкающей глади ее души.

Вдруг доктор, не сводивший с нее глаз, направил на нее свет лампы и взял ее руку не как доктор, щупающий пульс, а как друг или исповедник.

Его жест поразил впечатлительную Андре. Она уже готова была вырвать свою руку.

— Мадемуазель! Вы сами хотели меня видеть или я, придя сюда, уступил желанию вашего брата? — спросил доктор.

— Сударь! Когда брат вернулся, он сообщил мне, что вы придете еще раз. Ведь принимая во внимание то, что я имела честь услышать от вас нынче утром о незначительности моего недомогания, я сама не осмелилась бы беспокоить вас вновь, — отвечала Андре.

Доктор поклонился.

— Ваш брат, — продолжал он, — показался мне человеком, который очень дорожит своей честью и весьма ревностно к ней относится: о некоторых вещах с ним просто невозможно говорить. Вот, очевидно, почему вы не пожелали ему открыться?

Андре взглянула на доктора так же, как перед тем — на Филиппа.

— И вы, сударь? — высокомерно молвила она.

— Прошу прощения, мадемуазель, позвольте мне договорить.

Андре жестом показала, что готова терпеливо, вернее, смиренно, слушать.

— Вполне естественно, — продолжал доктор, — что, видя страдание и предчувствуя гнев этого молодого человека, вы упорно храните свою тайну. Однако со мной, мадемуазель, вам не следует хитрить: я, можете мне поверить, являюсь более врачевателем душ, нежели лекарем физических недугов, я все вижу и все знаю, я снимаю с вас половину тяжкого груза на пути признаний, и вправе ожидать, что со мной вы будете откровеннее.

— Сударь! — отвечала Андре. — Если бы я не видела, как омрачилось лицо моего брата и как он страдает, если бы я не доверяла вашей благородной внешности и репутации почтенного человека, которой вы пользуетесь, я бы подумала, что вы сговорились сыграть со мной шутку и теперь пугаете меня расспросами, чтобы потом заставить меня выпить противное и горькое лекарство.

Доктор нахмурился.

— Мадемуазель, — проговорил он. — Умоляю вас прекратить запирательства.

— Запирательства? — вскричала Андре.

— Может быть, вы предпочитаете, чтобы я назвал это лицемерием?

— Сударь, да ведь вы меня оскорбляете! — воскликнула девушка.

— Скажите лучше, что я вас разгадал.

— Сударь!

Андре встала, однако доктор мягко, но настойчиво попросил ее снова сесть.

— Нет, — продолжал он, — нет, дитя мое, я вас не оскорбляю, я пытаюсь вам помочь, и если мне удастся вас убедить, то я вас тем самым спасу!.. Итак, ни ваш гневный взгляд, ни притворное возмущение, которым вы пылаете, не заставят меня изменить свое мнение.

— Боже мой! Да что вам угодно? Чего вы от меня требуете?

— Я жду признания. В противном случае, клянусь честью, у меня может о вас сложиться дурное мнение.

— Сударь! К сожалению, здесь нет моего брата, чтобы защитить меня, а я вам повторяю, что вы меня оскорбляете. Я ничего не понимаю и прошу вас, наконец, объясниться по поводу этой мнимой болезни.

— Я в последний раз, мадемуазель, прошу вас избавить меня от неприятности заставить вас покраснеть, — произнес крайне удивленный доктор.

— Я вас не понимаю! Я вас не понимаю! Я вас не понимаю! — трижды повторила Андре с угрозой в голосе, устремив на доктора взгляд, полный недоумения и презрения.

— Зато я понимаю вас, мадемуазель: вы сомневаетесь в возможностях науки и надеетесь скрыть от всех свое положение. Однако перестаньте заблуждаться! Я одним словом сломлю вашу гордыню: вы беременны!..

Андре издала душераздирающий крик и повалилась на софу.

Сейчас же дверь с шумом распахнулась и в комнату ворвался Филипп, сжимая в руке шпагу: глаза его налились кровью, губы тряслись.

— Презренный! — бросил он доктору. — Вы лжете!

Доктор медленно повернулся к молодому человеку, не выпуская руки Андре и пытаясь нащупать пульс.

— Я сказал то, что есть, сударь, — презрительно поморщившись, возразил доктор, — и уж, во всяком случае, ваша шпага, будь она обнажена или спрятана в ножны, не заставит меня солгать.

— Доктор!.. — прошептал Филипп, выпуская шпагу из рук.

— Вы пожелали, чтобы я провел повторный осмотр и убедился, что не ошибся; я это и сделал. Теперь у меня есть все основания для уверенности и ничто не заставит меня отказаться от своего мнения. Я весьма сожалею, молодой человек, потому что вы внушили мне столь же сильную симпатию, сколь велико мое отвращение к этой юной особе, упорствующей во лжи.

Андре была по-прежнему неподвижна; Филипп сделал нетерпеливое движение.

— Я сам отец семейства, сударь, — продолжал доктор, — и понимаю все, что вы должны сейчас переживать. Я всегда к вашим услугам и, разумеется, обещаю молчать. Мое слово свято, сударь; любой вам скажет, что я дорожу своим словом больше, чем жизнью.

— Да ведь это невозможно!

— Не знаю, возможно это или нет, но это правда. Прощайте, господин де Таверне.

С сочувствием посмотрев на молодого человека, невозмутимый доктор неторопливо вышел из комнаты. Сердце Филиппа разрывалось от боли, и, как только захлопнулась дверь, он без сил рухнул в кресло в двух шагах от Андре.

Потом Филипп поднялся, запер сначала дверь, выходившую в коридор, потом — ту, что вела в комнату, затем — окна и подошел к Андре, с изумлением следившей за всеми этими ужасными приготовлениями.

— Ты поступила подло и глупо, надеясь меня обмануть, — проговорил он, скрестив на груди руки, — подло — потому что я тебе брат и еще потому, что я имел наивность тебя любить, всем жертвовать ради тебя, почитать тебя выше всего на свете; мое доверие должно было, по меньшей мере, вызвать с твоей стороны подобное, если не более нежное, чувство, а глупо — потому, что постыдной и обесчестившей нас тайной владеет третье лицо, а также потому, что, несмотря на твою скрытность, тайна эта, возможно, достигла и еще чьих-нибудь ушей, и, наконец, потому, что, если бы ты с самого начала призналась мне, что ты в таком положении, я спас бы тебя от позора — даже не из любви к тебе, а из самолюбия, — спасая тебя, я заботился бы и о своем добром имени. Вот в чем главным образом заключалась твоя ошибка. Твоя честь, пока ты не замужем, принадлежит всем, чье имя ты носишь, вернее, позоришь. Ну, а теперь я тебе больше не брат, потому что ты отказала мне в этом звании. Отныне я человек, заинтересованный в том, чтобы любым способом вырвать у тебя всю тайну и этим признанием восполнить хотя бы отчасти мою утрату. Итак, вот я перед тобою, полный гнева и решимости, и я говорю тебе: раз ты оказалась столь малодушна, надеясь на спасительный обман, то будешь наказана так, как наказывают подлых людей. Итак, признайся в совершенном преступлении, иначе…

— Угрозы? — горделиво воскликнула Андре. — Ты угрожаешь женщине?

Побледнев, она поднялась с таким же устрашающим видом.

— Да, я угрожаю, но не женщине, а ничтожеству без чести и совести!

— Угрозы!.. — повторила Андре, мало-помалу приходя в отчаяние. — И ты грозишь той, которая ничего не знает, ничего не понимает и смотрит на вас всех как на кровожадных безумцев, объединившихся для того, чтобы заставить меня умереть — если не от стыда, то от горя!

— Да, да! — вскричал Филипп. — Умри же! Умри, раз не желаешь признаваться! Умри сию же минуту! Бог тебе судья, а я тебя сейчас убью!

Молодой человек судорожно схватился за шпагу и, сверкнув ею в воздухе, приставил ее к груди сестры.

— Хорошо! Хорошо! Убей меня! — вскричала Андре, ничуть не испугавшись блеснувшей стали и не пытаясь избежать боли от укола шпагой.

Она подалась вперед, обезумев от боли. Ее порыв был столь стремителен, что шпага проткнула бы ей грудь, если бы Филиппа не охватил внезапный ужас при виде нескольких капель крови, окрасивших муслин на шее сестры.

Силы оставили Филиппа, злоба его утихла: он отступил, выронил шпагу и с рыданиями пал на колени, обнимая девушку.

— Андре! Андре! — причитал он. — Нет! Нет! Умру я! Ты меня не любишь, не хочешь меня знать, мне нечего больше делать в этом мире. Неужели ты любишь кого-то так сильно, что готова скорее умереть, чем открыться мне? Андре! Не ты должна умереть, а я!

Он поднялся и хотел было бежать прочь, однако Андре обняла его за шею и, забывшись, стала осыпать его поцелуями и омывать слезами.

— Нет, нет, — говорила она, — ты был прав. Убей меня, Филипп, раз все говорят, что я виновна! А ты, такой благородный, чистый, добрый, безупречный, — ты живи, только пожалей меня, а не проклинай.

— Сестра! — перебил ее молодой человек. — Во имя Неба, во имя нашей былой дружбы, не бойся ничего: ни за себя, ни за того, кого ты любишь. Кто бы он ни был, его имя будет для меня свято, будь он хоть самым ярым моим врагом или последним негодяем. Но у меня ведь нет врагов, Андре, а ты чиста сердцем и душой, значит, и возлюбленного должна была выбрать по себе. Я готов пойти к твоему избраннику, я назову его своим братом… Ты молчишь. Может быть, ваш брак невозможен? Ты это хочешь сказать? Хорошо, пусть так! Я готов смириться, я схороню боль в сердце, я заставлю замолчать требовательный голос чести, жаждущий отмщения. Я от тебя больше ничего не требую, даже имени этого человека. Раз ты его полюбила, он дорог и мне. Только давай вместе уедем из Франции. Король подарил тебе дорогое ожерелье, как мне говорили; мы продадим его, отошлем половину вырученных денег отцу, а на оставшиеся деньги будем жить в безвестности; я всем буду для тебя, Андре, а ты заменишь всех мне. Я ведь никого не люблю; ты видишь, как я тебе предан. Андре! Ты видишь, что я на все готов; ты можешь рассчитывать на мою дружбу. Неужели ты и после этого откажешь мне в доверии? Тогда не называй меня братом.

Андре в полном молчании выслушала все, что сказал ей потерявший голову юноша.

Только биение ее сердца свидетельствовало о том, что она еще жива; лишь взгляд ее говорил о том, что она не потеряла рассудка.

— Филипп! — заговорила она наконец после долгого молчания. — И ты, несчастный, мог подумать, что я тебя больше не люблю? Ты подумал, что я полюбила другого человека, что я забыла закон чести, — я, благородная девушка, понимающая, к чему меня обязывает мое звание!.. Друг мой, я тебя прощаю. Да, да, напрасно ты считал меня бесчестной, напрасно ты называл меня малодушной. Да, да, я тебя прощаю, но не прощу тебя, если ты будешь считать меня столь нечестивой, столь подлой, чтобы солгать тебе. Я тебе клянусь, Филипп, Богом, который меня слышит, душой моей матери, которая, увы, меня, кажется, не уберегла, клянусь своей любовью к тебе в том, что мне пока неведомо чувство, что никто еще не говорил мне: "Я люблю тебя", что ничьи уста не касались даже моей руки, что разум мой чист, что желания мои столь же невинны, как в тот день, когда я появилась на свет. А теперь, Филипп, душа моя принадлежит Богу, а тело — в твоей власти.

— Ну что же, — помолчав, продолжал Филипп, — благодарю тебя, Андре. Теперь я ясно читаю в твоем сердце. Да, ты чиста, невинна, дорогая моя, ты стала чьей-то жертвой.

Существуют же колдовские, приворотные зелья. Какой-то подлец расставил тебе подлую западню. То, что никто не мог бы вырвать у тебя, будь ты в здравом уме, он… он… верно, украл у тебя, когда ты была в беспамятстве. Ты попалась в ловушку, Андре. Но теперь мы вместе и, значит, мы сильны. Позволь мне позаботиться о твоем добром имени и отомстить за тебя!

— Да, да, — поспешно проговорила Андре, мрачно сверкнув глазами. — Да, потому что, если ты берешься отомстить за меня, значит, ты убьешь преступника.

— В таком случае, — продолжал Филипп, — помоги мне, постарайся вспомнить. Давай подумаем вместе, час за часом переберем прошлое. Давай потянем за спасительную нить воспоминаний и при первом же узелке на этой нити…

— С радостью! Я этого очень хочу! — отвечала Андре. — Давай поищем!

— Итак, не замечала ли ты, чтобы кто-то за тобой следил, подстерегал тебя?

— Нет.

— Никто тебе не писал?

— Никто.

— Никто тебе не говорил, что любит тебя?

— Нет.

— У женщин на такие вещи прекрасное чутье. Раз не было ни писем, ни признаний, то, может быть, ты замечала, что… кто-нибудь желает тебя?

— Ничего подобного я никогда не замечала.

— Дорогая сестра! Попытайся припомнить некоторые обстоятельства своей жизни, какие-нибудь интимные подробности.

— Направляй меня!

— Не доводилось ли тебе гулять одной?

— Никогда, насколько я помню, если не считать тех случаев, когда я отправлялась к ее высочеству дофине.

— А когда ты уходила в парк, в лес?

— Меня всегда сопровождала Николь.

— Кстати о Николь: она от тебя сбежала?

— Да.

— Когда?

— В день твоего отъезда, если не ошибаюсь.

— Подозрительная девица! Известны ли тебе подробности ее бегства? Подумай хорошенько.

— Нет. Я знаю только, что она уехала с молодым человеком, которого любила.

— Какова была твоя последняя встреча с этой девицей?

— О Господи! В тот день она возвратилась, как обычно — около девяти часов, — ко мне в комнату, раздела меня, приготовила питье и вышла.

— Не заметила ли ты, чтобы она что-нибудь подмешивала тебе в воду?

— Нет. Кстати, это не имеет никакого значения, потому что я помню, что в ту минуту, как я поднесла стакан к губам, я испытала странное ощущение.

— Какое же?

— Такое, как однажды в Таверне.

— В Таверне?

— Да, когда у нас остановился этот иностранец.

— Какой иностранец?

— Граф де Бальзамо.

— Граф де Бальзамо? И что это было за ощущение?

— Нечто вроде головокружения, или ослепления, а потом я уже ничего не чувствовала.

— Так ты говоришь, что испытывала это еще раньше, в Таверне?

— Да.

— При каких обстоятельствах?

— Я сидела за клавесином и вдруг почувствовала слабость: я огляделась и увидела в зеркале графа. С той минуты я ничего больше не помню, если не считать того, что, когда я очнулась за клавесином, я не могла определить, сколько времени спала.

— Так ты говоришь, что тебе только однажды пришлось испытать это необычное ощущение?

— Нет, в другой раз это было в день, вернее, в ночь, праздничного фейерверка. Меня влекла за собой толпа, готовая растоптать, убить. Я собрала последние силы и вдруг пальцы мои разжались, на глаза мне пала пелена, но сквозь нее я опять успела разглядеть этого господина.

— Графа де Бальзамо?

— Да.

— А потом ты заснула?

— Заснула или упала без чувств — не могу в точности сказать. Ты знаешь, что он унес меня с площади и доставил к отцу.

— Да, да. А в ту ночь, когда сбежала Николь, ты его видела?

— Нет, но почувствовала все, что свидетельствовало обычно о его появлении где-то поблизости: то же странное ощущение, то же нервное потрясение, тяжесть, потом забытье.

— То же забытье, говоришь?

— Да, забытье после сильного головокружения, несмотря на мои отчаянные, но тщетные попытки противостоять какой-то таинственной силе.

— Великий Боже! — вскричал Филипп. — Что же дальше? Дальше?

— Я заснула…

— Где?

— Я лежала в постели, это я точно помню, а потом почему-то оказалась на полу, на ковре… Я была одна, я испытывала невыносимое страдание и так озябла, словно спала до этого могильным сном. Очнувшись, я стала звать Николь, но напрасно: Николь исчезла.

— А сон был таким же, как бывал прежде?

— Да.

— Такой, как в Таверне? И такой, как в день празднеств?

— Да, да.

— Оба раза ты, прежде чем забыться, видела Джузеппе Бальзамо, графа де Феникса?

— Совершенно верно.

— А в третий раз ты его не видела?

— Нет, — испуганно отвечала Андре, начиная, наконец, понимать, — нет, но я угадывала его присутствие.

— Отлично! — воскликнул Филипп. — Теперь можешь быть уверена, можешь быть спокойна и ничего не бойся, Андре: я знаю тайну. Спасибо, дорогая сестричка, спасибо! Мы спасены!

Филипп обнял Андре, с нежностью прижал ее к груди и решительно бросился из комнаты, ничего не слыша и не желая терять ни минуты.

Он прибежал на конюшню, сам оседлал коня и помчался в Париж.

CXLV

МУКИ СОВЕСТИ ЖИЛЬБЕРА

Все только что описанные нами сцены оказали на Жильбера ужасное действие.

Этот молодой человек, чувствительный, хотя и на весьма странный манер, жестоко страдал, наблюдая из укромного уголка в саду, как день за днем признаки болезни становятся все очевиднее и на лице Андре, и в ее походке; бледность девушки, еще накануне вызывавшая у него тревогу, на следующий день становилась еще более, как ему казалось, заметна, когда мадемуазель де Таверне появлялась у окна в первых лучах восходящего солнца. Если бы кто-нибудь в эту минуту видел глаза Жильбера, он прочел бы в них угрызения совести, что так хорошо удавалось передать в своих рисунках античным художникам.

Жильбер обожал красоту Андре и в то же время ненавидел ее. Эта блистающая красота в сочетании с превосходством девушки в некоторых других отношениях воздвигла между ними непреодолимую преграду; впрочем, красота эта представлялась ему еще одним сокровищем, которое ему предстояло завоевать. Вот что служило основанием его любви и ненависти, его желания и презрения.

Но с того дня, как эта красота начала увядать, а в чертах лица Андре появились страдание или смущение, с того самого дня, как появилась опасность для Андре, а значит, и для Жильбера, ситуация изменилась полностью. Как человек в высшей степени справедливый, юноша стал относиться к ней иначе.

Надобно признать, что первым его чувством была глубокая грусть. Он с болью следил за тем, как блекнет красота и ухудшается здоровье его возлюбленной; гордец по натуре, он испытывал блаженное чувство жалости к той, что еще недавно была с ним горда и пренебрежительна, он простил ей оскорбления, которыми она его осыпала.

Все это, разумеется, не может служить Жильберу оправданием. Гордыня всегда непростительна. А ведь только из-за нее у него вошло в привычку следить за происходившими событиями. Всякий раз как мадемуазель де Таверне, бледная, больная, прятавшая глаза, появлялась, словно привидение, перед Жильбером, сердце его начинало трепетать. Кровь стучала в висках, и он судорожно прижимал к груди кулак, пытаясь подавить восставшую в нем совесть.

— Это я ее сгубил, — шептал он и, окинув ее гневным, испепеляющим взглядом, убегал прочь, но она продолжала стоять у него перед глазами, а в ушах его раздавались ее стоны.

Сердце его разрывалось от самого неизбывного горя, какое только может выпасть на долю человека. Его страстная любовь нуждалась в утешении, и он порой готов был отдать жизнь за право упасть перед Андре на колени, взять за руку, утешить, привести ее в чувство, когда она падала в обморок. В подобных случаях невозможность осуществить свои мечты была для него настоящей пыткой, которую не вынес бы никто на свете.

Жильбер три дня пытался побороть в себе эту муку.

В первый же день он заметил, как исподволь начали искажаться черты лица Андре. Там, где никто еще ничего не видел, он, виновник, все угадывал и всему находил объяснение. Более того: наблюдая, как продвигается болезнь, он высчитал точно, когда разыграется трагедия.

Жильбер провел в страхе тот день, когда Андре упала в обморок. Он обливался потом, бросаясь из крайности в крайность, — свидетельство того, что совесть его нечиста. Он ходил взад и вперед, напустив на себя то безразличный, то озабоченный вид, в разговоре удивлял стремительными переходами от выражения симпатии к насмешкам над собеседником и полагал, что преуспел таким образом по части скрытности и тактики, не подозревая, что любой писец из Шатле, любой тюремщик из Сен-Лазара разгадал бы его хитрость так же легко, как у г-на де Сартина секретарь по прозвищу Куница разгадывал зашифрованную корреспонденцию.

Когда видишь, как бегущий со всех ног человек внезапно замирает, издает нечленораздельные звуки, потом вдруг надолго замолкает; когда видишь, как он застывает на месте и прислушивается, затем начинает судорожно копаться в земле, со злостью принимается рубить дерево, то невольно остановишься и подумаешь: "Либо он безумец, либо преступник".

После первого приступа раскаяния и сострадания Жильбер задумался о том, что его ожидает. Он чувствовал, что участившиеся обмороки Андре не всем могут показаться естественным следствием какой-то болезни и люди начнут искать причину.

Жильбер вспомнил, что правосудие вершится споро: изворотливые сыщики, которых принято называть судебными следователями, способны раскрыть любое преступление, наносящее ущерб доброму имени человека. Они станут задавать вопросы, проводить дознания, сопоставления, сохраняющиеся до поры до времени в тайне, и скоро нападут на след виновного.

Собственный проступок представлялся Жильберу в нравственном отношении самым отвратительным и наиболее сурово наказуемым.

Вот когда он испугался, как бы болезнь Андре не повлекла за собой расследования.

С этой минуты Жильбер стал похож на изображенного на известной картине преступника, которого преследует олицетворяющий совесть ангел с неярко горящим факелом в руке; Жильбер теперь затравленно озирался на окружавших его людей. Любые слухи, шепот вызывали у него подозрение. Он вслушивался в каждое произнесенное при нем слово, и, как бы малозначаще оно ни было, ему казалось, что оно имеет отношение к мадемуазель де Таверне или к нему самому.

Он видел, как герцог де Ришелье отправлялся к королю, а барон де Таверне пошел к дочери. Ему показалось, что в этот день дом был наполнен необычайным для него духом заговоров и подозрений.

Ему стало совсем худо, когда он приметил, что в комнату Андре направляется доктор дофины.

Жильбер относился к скептически настроенным господам, ни во что не верящим: для него ничего не значили людское мнение и глас Божий — он признавал только науку и проповедовал ее всемогущество.

В иные минуты Жильбер отрицал безошибочное всеведение высшего существа, но никогда не стал бы сомневаться в проницательности врача. Поэтому приход доктора Луи к Андре нанес по душевному равновесию юноши сокрушительный удар, от которого он был не в силах оправиться.

Он побежал к себе в комнату, бросив работу, и оставался, подобно статуе, глухим к приказаниям старших. Там, прячась за убогой занавеской, прилаженной им, чтобы незаметно наблюдать за Андре, он напрягал все свои силы, пытаясь уловить хотя бы слово, хотя бы один жест, который показал бы ему результаты консультации.

Но ему так и не удалось ничего выведать. Лишь однажды он заметил дофину, когда она подошла к окну и выглянула во двор: она, наверное, его никогда до этого не видела.

Он различил также доктора Луи, открывшего окно, чтобы впустить в комнату немного свежего воздуха. Однако он так и не разобрал, о чем говорили, не рассмотрел выражения лиц: плотные шторы скрывали от него происходившее в комнате.

Можно себе представить, что творилось в душе у юноши. Проницательный доктор разгадал тайну. Скандал не мог разразиться в ту же минуту; Жильбер был прав, предположив, что препятствием этому окажется присутствие ее высочества. Однако сразу же после ухода принцессы и доктора последует бурное объяснение между отцом и дочерью.

Совсем потерявшись от страдания и нетерпения, Жильбер стал биться головой об стену.

Потом он увидел, как барон де Таверне выходит с дофиной. Доктор ушел еще раньше.

"Неужели между бароном и дофиной произойдет объяснение?" — подумал он.

Барон не возвращался. Андре осталась в одиночестве; лежа на софе, она либо читала, пока спазмы и мигрень не заставляли ее отложить книгу, либо предавалась размышлениям с таким безучастным видом, что Жильберу, не сводившему глаз с развевавшейся под ветром занавески, временами казалось, будто девушка в полном отчаянии.

Изнемогшая от боли и волнения, Андре заснула. Жильбер воспользовался передышкой, чтобы выйти во двор и послушать, о чем там судачат.

Поразмыслив обо всем хорошенько, он понял, что ему нельзя терять ни минуты.

Опасность была столь велика, что необходимо было срочно решиться на что-то героическое.

Эта мысль его несколько успокоила.

"Однако на что же я могу решиться? Изменить что-либо в подобных обстоятельствах — значит разоблачить себя. Может, убежать? Да, да, бежать! Я молод, а отчаяние и страх прибавит мне сил. Днем я буду прятаться, по ночам — идти вперед и приду, наконец… Куда? Как мне найти такое место, где меня не настигнет карающая десница королевского правосудия?"

Жильбер знал обычаи деревни. Что подумают в каком-нибудь полудиком и полупустынном уголке (в городах об этом и не задумываются), в каком-нибудь селении или деревушке о чужаке, который в один прекрасный день является туда просить подаяние? Его примут за вора. И потом, Жильбер отлично себя знал: у него заметное лицо, к тому же, отныне оно будет носить на себе неизгладимый отпечаток страшной тайны и привлечет внимание первого же мало-мальски наблюдательного человека. Итак: бежать — опасно, а быть уличенным в преступлении — позорно.

Бегство доказало бы виновность Жильбера; он отверг эту мысль. И, словно не имея больше сил искать выход из создавшегося положения, несчастный юноша подумал о смерти.

Это случилось с ним впервые; перед его мысленным взором возник мрачный призрак, однако юноша не почувствовал страха.

"К мысли о смерти никогда не поздно будет вернуться после того, — думал он, — как все другие возможности окажутся исчерпанными. Кстати, Руссо говорил, что самоубийство — это трусость: гораздо достойнее переносить страдания до конца".

Додумавшись до этого парадокса, Жильбер поднял голову и снова пошел бродить по саду.

Перед ним забрезжила надежда на спасение, как вдруг внезапный приезд Филиппа, о котором мы уже знаем, расстроил все его планы и снова поверг в уныние.

Брат! Она вызвала брата! Значит, все открылось! И семья решила молчать. Да, но Жильбер не переставал представлять себе во всех подробностях будущее расследование, а это было для него не меньшим мучением, как если бы его пытали в Консьержери, в Шатле или в Турнели. Он видел, как его волокут по земле мимо Андре, заставляют встать на колени, вырывают у него признание и забивают насмерть палкой как собаку, или убивают ударом ножа. Такая месть была бы вполне законна, она уже имела сколько угодно прецедентов.

Король Людовик XV всегда в подобных случаях принимал сторону знати.

Кроме того, Филипп был для Жильбера, пожалуй, наиболее опасен среди тех, кого мадемуазель де Таверне могла бы призвать для отмщения. Филипп, единственный член семьи Таверне, способный проявить по отношению к Жильберу человеческие чувства и отнестись к нему почти как к равному, точно так же был способен, не дрогнув, уложить Жильбера на месте, и не только шпагой, но и словом, если бы сказал ему, к примеру, следущее:

— Жильбер! Вы ели наш хлеб, а теперь обесчестили наше имя.

Вот почему Жильбер попытался скрыться при первом же появлении Филиппа и вернулся лишь потому, что сердце ему подсказывало: он не должен себя выдавать. Он собрал все свои силы, стремясь только к одному — выстоять.

Он проследил за Филиппом и видел, как тот поднимался к Андре, а потом разговаривал с доктором Луи. Он все разнюхал, взвесил и понял, в какое отчаяние впал Филипп. Он видел, как зародилась и все возрастала душевная мука молодого офицера; по игре теней на занавеске он угадал, какая ужасная сцена разыгрывается между Андре и ее братом.

"Я погиб", — подумал он.

Потеряв рассудок, он схватил нож с намерением убить Филиппа, как только тот появится на пороге его комнаты, или, если понадобится, покончить с собой.

Однако произошло совсем иное: Филипп помирился с сестрой. Жильбер увидел, как он опустился на колени и стал целовать Андре руки. И снова перед Жильбером забрезжила надежда на спасение. Если Филипп до сих пор не ворвался с проклятиями к нему в комнату, стало быть, Андре не знала имени преступника. А если она, единственный свидетель, единственный обвинитель, ничего не знала, стало быть, и никто ничего не знал. Если же предположить, — о безумец! — что Андре знала, но ничего не сказала, то это было уже больше чем спасение, это было счастье, победа!

Отныне Жильбер решительно отбросил все свои сомнения и страхи. Ничто не могло больше поколебать его самоуверенность с тех пор, как он вновь обрел утраченное душевное равновесие.

"Где следы моего преступления, если мадемуазель де Таверне меня ни в чем не обвиняет? — думал он. — Ах, какой же я был дурак! Ну в чем ей обвинять меня: в последствии преступления или самом преступлении? Итак, она не стала обвинять меня в самом преступлении: на протяжении трех недель она ничем не показала, что ненавидит или избегает меня чаще, чем в былые времена. А раз она не видит во мне причины своих бед, значит, и в происшедшем несчастье меня можно обвинить не более, чем любого другого. Зато я своими глазами видел, как сам король входил в комнату мадемуазель Андре. В случае необходимости я мог бы подтвердить это ее брату, и, несмотря на запирательства его величества, поверят скорее всего мне… Да, однако это была бы весьма опасная затея… Лучше я помолчу: у короля слишком большие возможности, чтобы доказать свою невиновность или попросту растоптать мое свидетельство. Как бы за одно упоминание имени короля во всем этом деле не оказаться приговоренным к пожизненному заключению или виселице!.. Зато в моих руках незнакомец, который заставил мадемуазель Андре выйти к нему в сад!.. Разве он может оправдаться? Каким образом об этом узнают? А если и узнают, то как его найти? Уж он-то не король! Чем я хуже его? Вот я и выгорожу себя, подставив под удар этого господина! Впрочем, никому и в голову не придет подозревать меня. Один Бог мне свидетель… — с горькой усмешкой прибавил он. — Но раз Бог так часто видел мои слезы, мои страдания и не проронил при этом ни слова мне в утешение, неужели он окажется на сей раз настолько несправедлив, что выдаст меня, едва позволив вкусить счастья?.. Да, кроме того, если преступление и было, не я за него в ответе, а Бог. Господин де Вольтер убедительно доказал, что чудес на свете не бывает. Итак, я спасен, я спокоен, моя тайна принадлежит только мне. Будущее — за мной".

После этих размышлений, вернее, после этой сделки с совестью, Жильбер собрал инструменты и пошел с товарищами ужинать. Он повеселел, стал беззаботен, вел себя даже вызывающе. Угрызения совести, страхи остались в прошлом: для человека, для философа такая слабость непозволительна. Однако он плохо знал свою совесть: Жильбер всю ночь не сомкнул глаз.

Назад: CXXXIV ЧЕЛОВЕК И БОГ

Дальше: CXLVI ДВОЕ СТРАЖДУЩИХ