Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 19.Джузеппе Бальзамо. Часть 4,5

Назад: CLII ПЛАНЫ ЖИЛЬБЕРА

Дальше: CLXIII НА БОРТУ

CLVII

ДИТЯ БЕЗ ОТЦА

Приближался страшный день, день позора. Несмотря на участившиеся посещения доктора Луи, несмотря на заботливый уход и утешения Филиппа, Алдре час от часу становилась все мрачнее, словно осужденная в ожидании смертной казни.

Несколько раз несчастный брат заставал Андре задумчивой и вздрагивавшей от малейшего шума… Глаза ее оставались сухими… Она могла за целый день не проронить ни слова, потом вдруг стремительно вскочить, начать ходить по комнате, пытаясь, подобно Дидоне, убежать от самой себя, от изводившей ее боли.

Наконец однажды вечером Филипп, заметив, что она побледнела сильнее обыкновения, послал за доктором с просьбой, чтобы он зашел этой же ночью.

Это произошло двадцать девятого ноября. Филипп изо всех сил старался заинтересовать Андре разговором и как можно дольше ее задержать; он принялся обсуждать с ней не очень веселые и весьма интимные вопросы, которых девушка очень боялась, как раненый боится грубого прикосновения к своей ране.

Филипп сидел у огня. Служанка, отправившаяся за доктором в Версаль, забыла запереть ставни, и свет от лампы и даже отблески пламени из камина мягко ложились на снег, засыпавший садовые дорожки с наступлением первых холодов.

Филипп выждал, когда Андре начала успокаиваться, и без всяких предисловий спросил:

— Дорогая сестра, ты, наконец, приняла решение?

— Относительно чего? — через силу улыбнувшись, спросила Андре.

— Относительно… твоего будущего ребенка.

Андре вздрогнула.

— Приближается критический момент, — продолжал Филипп.

— О Боже!

— Я не удивлюсь, если завтра…

— Завтра?

— Даже, может быть, сегодня, дорогая.

Андре так сильно побледнела, что Филипп в испуге взял ее за руку и осыпал поцелуями.

Андре пришла в себя.

— Брат! — сказала она. — Я не буду с тобой хитрить — это унизительно. Лицемерие — это прибежище низких душ.

Представления о добре и зле смешались для меня. Я не знаю, что такое зло с тех пор, как усомнилась в том, что есть добро. Так не суди меня строже, чем принято судить безумную. Впрочем, возможно, ты отнесешься серьезно к мыслям, которые я попытаюсь изложить; готова поклясться, что они прекрасно выражают мои теперешние чувства.

— Что бы ты ни сказала, Андре, что бы ты ни сделала, ты всегда будешь для меня самой дорогой и любимой на свете.

— Благодарю тебя, мой единственный друг. Смею надеяться, что окажусь достойной того, что ты мне обещаешь. Я жду ребенка, Филипп. Богу было угодно, — так я, по крайней мере, представляю это себе, — покраснев, прибавила она, — чтобы материнство было для женщины состоянием, сходным с образованием плода у растений. Плод — следствие цветения, когда растение готовится, преображается… Для женщины такое цветение, как я это понимаю, — любовь.

— Ты права, Андре.

— А я, — с живостью продолжала Андре, — не успела ни подготовиться, ни измениться. Я аномалия. Мне не дано было познать ни любви, ни желаний. Я столь же чиста сердцем и помыслами, как и телом… И тем не менее… печальное превращение!.. Бог посылает мне то, чего я не желала, о чем даже и не мечтала… Почему тогда он не посылает плодов дереву, которому суждено остаться бесплодным?.. Откуда возьмутся во мне чувства, инстинкты? Где мне взять на это силы?.. Женщина, в муках дающая жизнь своему ребенку, знает, ради чего она терпит эти муки; я же ничего не знаю, я трепещу от одной мысли об этом, я подхожу ко дню родов словно к эшафоту… Филипп, Бог меня проклял!..

— Андре, сестра моя!

— Филипп, — горячо продолжала она, — я испытываю ненависть к моему будущему ребенку!.. Да, я его ненавижу! Я буду помнить всю жизнь — если мне суждено жить, Филипп, — тот день, когда внутри меня впервые шевельнулся мой смертельный враг, которого я ношу под сердцем. Я до сих пор не могу без дрожи вспомнить столь дорогое каждой матери, а для меня ненавистное первое движение ребенка; я сгораю от ненависти, и хула готова сорваться с моих дотоле невинных губ. Филипп, я дурная мать! Филипп, на мне Божье проклятие!

— Во имя Неба, Андре, успокойся! Не губи свою душу. Этот ребенок — плоть от твоей плоти, я люблю этого ребенка, потому что он твой.

— Ты его любишь? — вскричала она, побледнев от гнева. — Как ты смеешь говорить это мне, как ты можешь любить мое и свое бесчестье? Ты посмел сказать, что любишь вечное напоминание о преступлении, отпрыска подлого преступника!.. Я тебе уже сказала, Филипп, без страха и лицемерия: я ненавижу ребенка, я о нем не просила! Я питаю к нему отвращение, потому что он, возможно, будет похож на своего отца… Отца!.. Я умру когда-нибудь от одного этого слова!.. Боже мой! — вскрикнула она, бросившись на колени. — Я не могу убить ребенка при его рождении, потому что ты, Господи, дал ему жизнь… Я не могла лишить себя жизни, пока вынашивала его, потому что самоубийство запрещено наравне с убийством. Господи! Прошу тебя, молю тебя, заклинаю тебя, если ты есть, Боже правый, если ты заступник сирых на земле, если ты не хочешь, чтобы я умерла от отчаяния, живя в позоре и в слезах, Боже мой, прибери этого ребенка! Господи, убей его! Господи, избавь меня от него, отомсти за меня!

Она в исступлении стала биться головой о мраморный наличник, вырываясь из рук Филиппа, несмотря на все его усилия.

Внезапно дверь распахнулась: вернулась служанка в сопровождении доктора; ему оказалось достаточно одного взгляда, чтобы понять, что произошло.

— Сударыня! — заговорил он присущим лекарям спокойным тоном, который одних принуждает к смирению, других — к повиновению. — Сударыня! Не надо преувеличивать страданий, с которыми сопряжен тот труд, что начнется для вас с минуты на минуту… Приготовьте все то, о чем я вам рассказал дорогой, — обратился он к служанке. — А вы, — сказал он Филиппу, — будьте благоразумнее, чем ваша сестра, и вместо того, чтобы разделять ее страхи или слабости, помогите мне ее успокоить!

Андре, пристыженная, встала. Филипп усадил ее в кресло.

Больная покраснела, изогнулась от боли, вцепившись в бахрому на кресле, и из ее посиневших губ вырвался первый крик.

— Ее страдание, сотрясение и ярость ускорили начало схваток, — пояснил доктор. — Идите к себе, господин де Таверне и… мужайтесь!

С затрепетавшим сердцем Филипп бросился к Андре; она все слышала и дрожала от страха; несмотря на боль, она приподнялась и обеими руками обхватила брата за шею.

Она прижалась к нему, прильнула губами к его холодной щеке и прошептала:

— Прощай! Прощай! Прощай!

— Доктор! Доктор! — в отчаянии вскричал Филипп. — Вы слышите?..

Доктор Луи вежливо, но настойчиво развел двух несчастных: Андре снова усадил в кресло, Филиппа проводил в его комнату — потом запер на задвижку дверь, соединявшую комнату Филиппа с комнатой Андре, задернул занавески, прикрыл другие двери. Так он словно решил похоронить в этой комнате тайну, что должна была возникнуть между ним и женщиной, между Богом и ими обоими.

В три часа ночи доктор распахнул дверь, за которой плакал и молился Филипп.

— У вашей сестры родился мальчик, — объявил он.

Филипп всплеснул руками.

— Не ходите к ней, — сказал доктор, — она спит.

— Спит… Доктор! Неужели она и вправду спит?

— Если бы дело обстояло иначе, я бы вам сказал: "У вашей сестры родился мальчик, но она умерла от родов…" Да вы сами можете увидеть.

Филипп просунул голову в дверь.

— Послушайте, как она дышит…

— Да! Да! — прошептал Филипп, обнимая доктора.

— А теперь, как вы знаете, мы уговорились с кормилицей. Проходя сегодня по улице Пуэн-дю-Жур, где живет эта женщина, я дал ей знать, чтобы она была готова… Однако только вы можете привезти ее сюда, меня там не должны видеть… Пока ваша сестра спит, поезжайте за ней в моей карете.

— А как же вы, доктор?

— Мне нужно еще зайти на Королевскую площадь к одному почти безнадежному больному… Плеврит… Я хочу провести остаток ночи у его изголовья, чтобы понаблюдать за тем, как ему дают лекарства, а заодно и за их действием.

— На улице холодно, доктор.

— У меня плащ.

— Время сейчас ненадежное…

— За последние двадцать лет меня раз двадцать останавливали ночью на улице. Я неизменно отвечал: "Друг мой, я лекарь и иду к больному… Хотите, я отдам вам свой плащ. Возьмите, только не убивайте меня, потому что, если я не приду, больной умрет". И заметьте, сударь: плащ служит мне двадцать лет. Воры ни разу на него не позарились.

— Милый доктор!.. Вы придете завтра?

— Завтра в восемь я буду здесь. Прощайте!

Доктор объяснил служанке, как надо ухаживать за больной, и приказал не отходить от нее ни на шаг. Он хотел, чтобы ребенка поместили рядом с матерью. Однако Филипп уговорил доктора унести младенца, памятуя о недавних словах сестры.

Доктор Луи сам уложил мальчика в комнате служанки, а потом быстрыми шагами пошел по улице Монторгёй, в то время как фиакр увозил Филиппа в сторону Руля.

Служанка задремала, сидя в кресле у постели хозяйки.

CLVIII

ПОХИЩЕНИЕ

Во время спасительного сна, следующего за сильными потрясениями, разум словно обретает двойную силу: способность верно оценить положение и возможность вернуть силы организму, оказавшемуся в состоянии, близком к смерти.

Словно вернувшись к жизни из небытия, Андре раскрыла глаза и увидела неподалеку от себя спящую в кресле служанку. Она услышала как весело потрескивают в очаге дрова, и с наслаждением стала вслушиваться в тишину комнаты, где все отдыхало вместе с ней…

Ее состояние нельзя было назвать бодрствованием, однако это был и не сон. Андре получала удовольствие от того, что растягивала ощущение неопределенности дремотной неги; мысли мелькали одна за другой в ее утомленной голове, однако Андре не останавливалась ни на одной из них, словно боясь окончательно проснуться.

Вдруг издалека до нее сквозь стену донесся слабый, едва уловимый детский плач.

Этот крик вызвал у Андре дрожь, от которой она еще недавно так страдала. Она почувствовала, как в ней всколыхнулась ненависть, та самая, что вот уже несколько месяцев смущала ее невинность и доброту. Это было похоже на то, как от внезапного толчка колышется мутная вода в сосуде, поднимая со дна осадок.

С этой минуты Андре лишилась сна и покоя; она стала вспоминать свои обиды, и ее опять захлестнула было ненависть.

Однако душевные силы зависят обыкновенно от телесных: на этот раз Андре не почувствовала в себе прежней ненависти, высказанной в сцене с Филиппом накануне вечером.

Крик ребенка сначала отозвался в ней болью, потом стал ее смущать… Она спрашивала себя: не является ли Филипп, очень деликатный по натуре, исполнителем чьей-то жестокой воли, удалив от нее ребенка?

Мысленное пожелание кому-либо зла имеет мало общего со свершением его на глазах того, кто его пожелал. Андре, заранее ненавидевшая еще не родившегося ребенка, желавшая ему смерти, теперь страдала, слыша, как плачет несчастное создание.

"Ему больно, — подумала она и сейчас же ответила себе: — Почему меня должны волновать его страдания?.. Ведь я сама несчастнейшая из живущих на земле!"

Младенец закричал еще громче, еще жалобнее.

И тут Андре с удивлением отметила, как у нее в душе зашевелилось беспокойство, словно невидимая нить связывала ее со всеми покинутым попискивающим существом.

Происходило то, что она не могла предвидеть. Природа приготовила ее: перенесенная физическая боль смягчила сердце матери, в котором теперь отзывалось малейшее движение ребенка; мать и дитя были отныне накрепко соединены друг с другом.

"Бедный сиротка не должен плакать, — подумала Андре, — он словно жалуется на меня Богу. Господь наделяет крохотные существа, едва появившиеся на свет, самым красноречивым из языков… Их можно убить, освободив тем самым от страданий, но нельзя подвергать их мучению… Если бы люди имели такое право, Бог не позволил бы детям так жалобно плакать".

Андре приподняла голову, собираясь окликнуть служанку, однако ее слабый голосок не мог разбудить девушку, спавшую крепким здоровым сном, а крики ребенка стихли.

"Верно, пришла кормилица, — подумала Андре. — Хлопнула входная дверь… Да, кто-то идет в соседнюю комнату… и малыш больше не плачет… над ним уже простерлась чья-то заботливая десница и успокоила его. Значит, пока для него мать — это тот, кто о нем заботится?.. За несколько экю… ребенок, плоть от плоти мое дитя, может обрести мать. А позже, прохода мимо меня, столько ради него выстрадавшей и давшей ему жизнь, это дитя даже не взглянет на меня и назовет матерью наемную кормилицу, более щедрую по отношению к нему в своей платной любви, нежели я в своей справедливой ненависти… Нет, этого не будет… Я своими страданиями заплатила за право смотреть малышу в глаза… Я имею право заставить его любить меня в обмен на мои заботы о нем, заставить его уважать меня за мою жертву и мою боль!"

Она рванулась, собралась с силами и позвала:

— Маргарита! Маргарита!

Служанка с трудом пробудилась, но еще продолжала неподвижно сидеть в кресле в оцепенении, похожем на летаргический сон.

— Вы слышите меня? — спросила Андре.

— Да, госпожа, да! — отвечала Маргарита, наконец опамятовавшись.

Она подошла к постели.

— Прикажете подать воды?

— Нет…

— Госпоже угодно узнать, может быть, который час?

— Нет… нет…

Она не сводила глаз с двери в соседнюю комнату.

— A-а, понимаю… Госпоже угодно знать, вернулся ли ее брат?

Видно было, как Андре борется всей своей ослабевшей, но обуреваемой гордыней душой с желанием горячего, но щедрого на любовь сердца.

— Я хочу, — выговорила она наконец, — я хочу… Отворите эту дверь, Маргарита.

— Да, госпожа… Ох, как дует оттуда… Сквозняк, госпожа! Да еще какой!..

В самом деле: порыв ветра влетел в комнату Андре; пламя от свечки в ночнике заколыхалось.

— Должно быть, кормилица оставила открытыми дверь или окно. Посмотрите, Маргарита, посмотрите… Ребенок может озябнуть…

Маргарита направилась в соседнюю комнату.

— Я его укрою, госпожа, — пообещала она.

— Нет… нет! — отрывисто едва внятно пробормотала Андре прерывающимся голосом. — Принесите его сюда.

Маргарита застыла посреди комнаты.

— Господин Филипп велел положить ребенка там… — мягко возразила она. — Верно, он боялся, что маленький может вам помешать или что вы разволнуетесь.

— Принесите мне моего ребенка! — приказала молодая мать, готовая взорваться: на ее глазах, остававшихся сухими даже во время родов, заблестели слезы, от которых, наверное, улыбнулись на небесах добрые ангелы, охраняющие маленьких детей.

Маргарита бросилась исполнять приказание. Андре сидела в кровати, закрыв лицо руками.

Служанка вернулась с выражением недоумения на лице.

— Что такое? — спросила Андре.

— Госпожа!.. Кто-то туда заходил?

— Что значит "кто-то"?.. Кто?

— Ребенка там нет, госпожа!

— Я слышала недавно шум, шаги… Должно быть, пока вы спали, приходила кормилица… Наверное, она не хотела вас будить… А где мой брат? Сходите к нему в комнату.

Маргарита поспешила в комнату Филиппа. И там никого!

— Странно! — заметила Андре; сердце ее сильно билось. — Неужели брат мог уйти, не заходя ко мне?..

— Госпожа!.. — вскрикнула служанка.

— Что такое?

— Входная дверь отворяется!

— Бегите скорее, посмотрите, кто там?

— Это вернулся господин Филипп… Входите, сударь, входите!

Это действительно вернулся Филипп. Из-за его спины выглядывала крестьянка, закутанная в длинную накидку из грубой шерсти в полоску. Она улыбалась любезно, как нанимаемая прислуга всегда улыбается новым хозяевам.

— А вот и я, сестра! — сказал Филипп, входя в комнату.

— Бедный мой брат! Сколько я тебе причиняю хлопот, огорчений! A-а, вот и кормилица… Я так боялась, что она ушла.

— Ушла?.. Да она только что приехала.

— Ты хотел сказать "вернулась"? Да нет, я ясно слышала, как она недавно входила, несмотря на то что она шла крадучись…

— Я не понимаю, о чем ты сестра. Никто…

— Спасибо, Филипп, — перебила его Андре, притягивая брата к себе и старательно выговаривая каждое слово. Спасибо тебе за то, что ты так предусмотрителен и не захотел отдавать кормилице ребенка, не дав мне на него посмотреть… поцеловать!.. Филипп, ты знаешь мое сердце… Да, да, можешь быть спокоен, я буду любить своего малыша.

Филипп схватил руку Андре и осыпал ее поцелуями.

— Прикажи кормилице дать мне ребенка… — прибавила молодая мать.

— Сударь! — возразила служанка. — Вы отлично знаете, что ребенка здесь нет.

— Что? Что вы говорите? — заволновался Филипп.

Андре в ужасе посмотрела на брата.

Молодой человек бросился к кровати служанки; никого на ней не обнаружив, он издал душераздирающий крик.

Андре следила за братом в зеркале. Она увидела, как он побледнел и уронил руки, и почти догадалась, что произошло. Словно отвечая на его крик, она глубоко вздохнула и упала без чувств на подушку. Филипп не ожидал ни нового несчастья, ни такого неизбывного горя. Он призвал на помощь все свои силы и ласками, утешениями, слезами вернул Андре к жизни.

— Мое дитя! — шептала Андре. — Мое дитя…

"Надо спасать мать", — сказал себе Филипп.

И он обратился к Андре:

— Сестра, сестричка, мы все, кажется, сошли с ума; мы совсем забыли, что наш милый доктор унес ребенка с собой.

— Доктор? — с сомнением и душевной болью прошептала Андре, но в ее сердце зашевелилась надежда.

— Ну да, ну да… Ах, здесь не мудрено потерять голову!

— Филипп, ты можешь поклясться?..

— Дорогая сестра, ты не более благоразумна, нежели я… Как, ты думаешь, этот ребенок… мог исчезнуть?

И он рассмеялся, окончательно убедив кормилицу и служанку.

Андре оживилась.

— Однако я слышала… — не сдавалась она.

— Что?

— Шаги…

Филипп вздрогнул.

— Это невозможно! Ты спала.

— Нет, нет! Я уже проснулась, я слышала!.. Я слышала!..

— Ну, значит, ты слышала, как приходил наш милый доктор, он вернулся после моего ухода, потому что здоровье маленького вызывало у него беспокойство, вот он, должно быть, и решил забрать его с собой… Он, кстати, говорил об этом.

— Ты меня успокоил.

— Ну еще бы! Это все так просто объясняется!

— В таком случае, что здесь делаю я? — поинтересовалась кормилица.

— Верно… Доктор ждет вас в вашем доме…

— О!

— Значит, у себя дома. Ну вот… а Маргарита так крепко спала, что не слышала ничего из того, что говорил ей доктор… или доктор не пожелал ей ничего говорить.

Оправившись после страшного потрясения, Андре легла в постель.

Филипп проводил кормилицу и дал указания служанке.

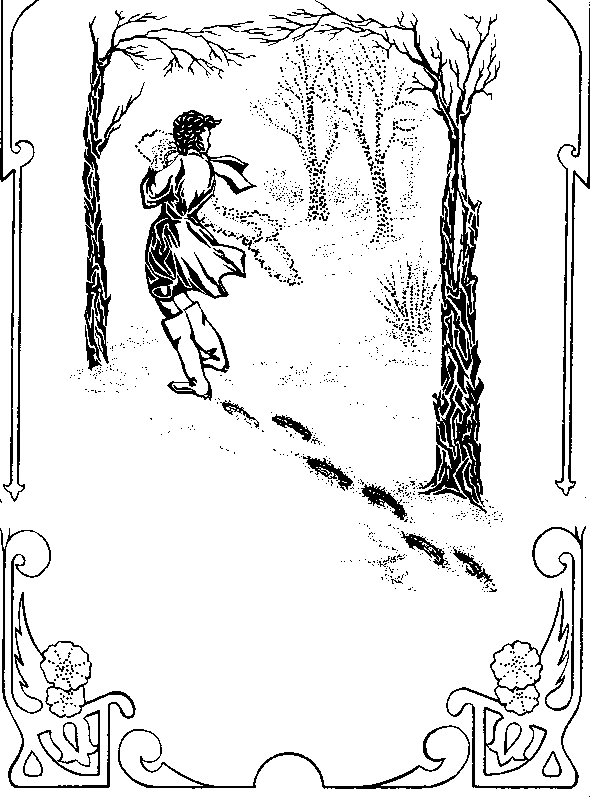

Он взял лампу и тщательно осмотрел входную дверь, затем обнаружил, что садовая калитка незаперта, и увидел на снегу свежие следы, которые вели от дома к калитке.

— Мужские следы!.. — вскричал он. — Ребенок похищен… Беда! Беда!

CLIX

ДЕРЕВНЯ АРАМОН

Следы, отпечатавшиеся на снегу, принадлежали Жильберу. Со времени своей последней встречи с Бальзамо он неустанно следил за павильоном и готовился к мести.

Все удалось ему без особого труда. Он был так ловок, что сладкими речами и услужливостью втерся в дом философа и даже был обласкан женой Руссо. Средство было простое: из тридцати су, ежедневно выплачиваемых философом своему переписчику, бережливый Жильбер трижды в неделю откладывал по ливру и покупал Терезе какую-нибудь мелочь.

То это была ленточка на чепец, то сладости, то бутылка вина или ликера. А эта милая дама, чувствительная ко всему, что касалось ее вкусов или мелкого тщеславия, нуждалась в восхищенных возгласах, которые вырывались за столом у Жильбера, расхваливавшего кулинарные таланты хозяйки дома.

Да, женевскому философу удалось добиться того, чтобы его подопечный столовался у Терезы. Таким образом, последние два месяца облагодетельствованный Жильбер сумел скопить два луидора и присовокупить их к своему сокровищу, покоившемуся под циновкой рядом с двадцатью тысячами ливров Бальзамо.

Но какой ценой! Благодаря какому самоотречению и силе воли! Вставая с рассветом, Жильбер прежде всего выглядывал в окно, безошибочным взглядом определяя положение Андре и примечая малейшие изменения, что могли произойти в скромном и размеренном образе жизни затворницы.

Ничто не могло ускользнуть от его взгляда: ни следы от туфелек Андре на садовой дорожке, ни складки на занавесках, более или менее плотно задернутых, что, как было известно Жильберу, зависело от расположения духа его возлюбленной, ведь в те минуты, коща Андре была мрачна, она не выносила дневного света.

Итак, Жильбер знал, что происходило у нее в душе и в доме.

Кроме того, он научился понимать все действия Филиппа. У Жильбера были свои расчеты и приметы, по которым он безошибочно определял намерения брата Андре, коща тот уходил, и результаты, с которыми он возвращался.

Он был настолько педантичен, что в один прекрасный вечер даже проследил за Филиппом, коща тот ходил в Версаль за доктором Луи… Этот визит Филиппа в Версаль несколько смутил сыщика. Однако коща через два дня он увидел, как доктор украдкой проскользнул с улицы Кок-Эрон в сад, он понял то, что совсем недавно было для него тайной.

Жильбер знал, что уже не за горами тот день, коща должны были осуществиться все его надежды. Он принял меры предосторожности, необходимые для успеха труднейшего предприятия. Вот какой он составил план действий.

Два луидора пригодились ему на то, чтобы нанять в предместье Сен-Дени кабриолет, запряженный парой. Этот экипаж должен был постоянно стоять наготове.

Кроме того, Жильбер испросил четырехдневный отпуск и воспользовался им, чтобы исследовать окрестности Парижа. Он отправился в небольшой городишко в округе Суасон, расположенный в восемнадцати льё от Парижа и окруженный бескрайними лесами.

Городишко назывался Виллер-Котре. Прибыв на место, Жильбер отправился прямо к единственному в этих местах нотариусу — метру Нике.

Жильбер представился нотариусу сыном управляющего знатного сеньора. Желая облагодетельствовать новорожденного одной из своих крестьянок, знатный сеньор поручил Жильберу подыскать для ребенка кормилицу.

16 381

По всей вероятности, щедрость этого сеньора не ограничится платой за кормилицу и он захочет передать на хранение метру Нике некоторую сумму для ребенка.

Метр Нике, отец трех симпатичных мальчуганов, сообщил, что в крохотной деревушке Арамон, в одном льё от Виллер-Котре, дочь кормилицы всех трех его сыновей, сочетавшаяся законным браком в его конторе, продолжает дело своей матери.

Славную эту женщину звали Мадлен Питу. У нее был четырехлетний сын, обладавший по всем признакам отменным здоровьем. Она только что разрешилась вторым ребенком и, следовательно, будет к услугам Жильбера с того дня, как он изволит принести или прислать своего младенца.

Выяснив положение, Жильбер, всегда пунктуальный, возвратился в Париж за два часа до того, как истекло время его отпуска. Теперь читатель может нас спросить, почему Жильбер отдал предпочтение небольшому городку Виллер-Котре.

Все это, как и многое другое, он сделал под влиянием Руссо.

Однажды Руссо упомянул о лесах Виллер-Котре как об одних из самых богатых разнообразными растениями, а в этих лесах, сказал он, спрятаны надежно, словно гнезда в густой листве, деревеньки; он назвал три или четыре из них.

Итак, ребенка Жильбера просто невозможно было бы отыскать в одной из этих глухих деревушек.

Арамон поразил воображение Руссо своей заброшенностью. Недаром Руссо-мизантроп, Руссо-нелюдим, Руссо-отшельник неустанно повторял:

"Арамон — это край света; Арамон — это настоящая пустыня: там можно, подобно птице, прожить на ветке и умереть под листком".

Жильбер жадно ловил все подробности в рассказах философа, когда тот, описывая деревушку, с жаром говорил обо всем подряд, начиная от кормящей грудью молодой матери и вплоть до мелодичного блеяния козочки; от аппетитного аромата деревенского капустного супа до дикой шелковицы или лилового вереска.

"Я направлюсь туда, — сказал себе Жильбер. — Мой ребенок вырастет под сенью деревьев, которым учитель изливал свои мечты и сожаления".

Для Жильбера любая его фантазия становилась неукоснительным правилом, в особенности если эта фантазия выглядела как нравственная необходимость.

Вот почему он так обрадовался, когда метр Нике, словно угадывая его желания, указал ему на Арамон как на подходящую для его целей деревушку.

Вернувшись в Париж, Жильбер занялся кабриолетом.

Кабриолет был не очень красивый, но надежный — это было все, что требовалось. Лошади были выносливые першероны, а кучер — настоящий увалень; но для Жильбера самое главное было — приехать в Арамон и не вызвать ничьих подозрений.

Его басня, кстати сказать, не внушила метру Нике недоверия. Жильбер в новом костюме вполне был похож на сына управляющего из хорошего дома или переодетого камердинера герцога или пэра.

Его откровенность не вызывала подозрений и у возницы. Это были такие времена, когда человек из народа верил дворянину и деньги принимал с благодарностью, не задавая лишних вопросов.

Между прочим, два луидора по тем временам стоили четырех нынешних, а в наши дни четыре луидора не так уж легко заработать.

Итак, кучер согласился, с тем, однако, условием, что Жильбер предупредит его за два часа до отправления.

Это предприятие имело для юноши всю привлекательность, какую сообщают благородным поступкам и благим решениям фантазия поэта и воображение философа — две феи, рядящиеся в такие разные одеяния. Отнять дитя у жестокой матери значило для Жильбера посеять стыд и смятение в лагере врагов. Потом, изменив внешность, — войти в хижину к добродетельным, судя по описанию Руссо, крестьянам и выложить вместе с младенцем кругленькую сумму. Бедные люди будут на тебя смотреть как на опекуна, как на лицо значительное; всего этого было более чем достаточно для удовлетворения гордыни и злобы, для возбуждения любви к ожидаемому ребенку и ненависти к врагам.

Наконец наступил роковой день. Ему предшествовали десять других дней, которые Жильбер провел в страшной тревоге, ни разу не сомкнув глаз. Стояли жестокие морозы, но он спал с раскрытым окном. Малейшее движение Андре или Филиппа отзывалось в его ушах, как отзывается колокольчик на движение зажавшей его руки.

Он видел, как в тот день Филипп и Андре беседовали, сидя у камина; он видел, с какой поспешностью служанка отправилась в Версаль, забыв даже запереть ставни. Он побежал предупредить своего кучера и оставался у конюшни все время, пока закладывали лошадей, от нетерпения кусая кулаки и судорожно скребя башмаками по булыжнику. Наконец возница вскарабкался на одну из лошадей, а Жильбер сел в кабриолет. Вскоре он приказал остановиться на углу маленькой безлюдной улочки недалеко от рынка.

Потом он возвратился в мансарду, написал письмо, в котором попрощался с Руссо, поблагодарил Терезу, сообщил, что его ожидает небольшое наследство на Юге и что он вернется… Все это — без более или менее подробных объяснений. Потом он спрятал в карман деньги, засунул длинный нож в рукав и уже совсем собрался съехать по трубе в сад, как вдруг его остановила неожиданная мысль.

Снег!.. Поглощенный в последние три дня своими мыслями, Жильбер не подумал об этом… На снегу будут заметны его следы… Если следы приведут к стене дома, в котором живет Руссо, нет никаких сомнений, что Филипп и Андре произведут расследование, а если исчезновение Жильбера совпадет с похищением, его тайна будет раскрыта.

Необходимо было непременно сделать круг и зайти с улицы Кок-Эрон, потом войти через садовую калитку (у Жильбера уже месяц назад была от нее отмычка), от этой калитки к дому вела протоптанная тропинка, и, следовательно, он не оставит следов.

Он не стал терять ни минуты и подошел к калитке в то время, когда фиакр, в котором приехал доктор, еще стоял у главных ворот особняка.

Жильбер осторожно отпер дверь и, никого не заметив, спрятался за углом павильона, со стороны оранжереи.

Какая это была страшная ночь! Он все слышал: стоны, сдавленные рыдания, первый крик своего сына.

Привалившись к холодной каменной стене, он не чувствовал, как густой снег падает ему на голову с почерневшего неба. Он ощущал гулкие удары собственного сердца, в отчаянии прижимая к груди рукоятку ножа. Его смотревшие в одну точку глаза налились кровью и горели в темноте.

Наконец доктор вышел, и Филипп обменялся с ним прощальными словами.

Жильбер подошел к ставню, оставляя на снегу следы и по щиколотку проваливаясь в снег. Он увидел, что Андре заснула в своей постели, что Маргарита задремала в кресле. Взглядом поискав ребенка возле матери, он так его и не обнаружил.

Он все понял, пошел к крыльцу, отворил скрипнувшую и тем напугавшую его дверь; добравшись до кровати, принадлежавшей когда-то Николь, стал на ощупь искать ребенка и коснулся застывшими на морозе пальцами личика бедного младенца, запищавшего от боли; эти его крики и услышала Андре.

Завернув новорожденного в шерстяное одеяло, он унес его, оставив дверь приотворенной, чтобы не повторился ужасный скрип.

Затем он вышел через садовую калитку на улицу, подбежал к кабриолету, вытолкнул из него кучера и застегнул кожаную полость, возница забрался на лошадь.

— Получишь пол-луидора, если через четверть часа будешь за городскими воротами.

У лошадей были подковы с шипами; они сразу рванули в галоп.

CLX

СЕМЕЙСТВО ПИТУ

В пути все пугало Жильбера. В стуке карет, ехавших следом или обгонявших его кабриолет, в жалобном завывании ветра в вершинах голых деревьев — во всем чудились ему погоня или крики тех, у кого он похитил ребенка.

На самом деле ему ничто не угрожало. Возница честно делал свое дело, и к назначенному Жильбером часу, то есть до рассвета, взмыленные лошади прискакали в Даммартен.

Жильбер дал вознице пол-луидора, сменил лошадей и форейтора, и скачка продолжалась.

Первую половину пути тщательно укутанный ребенок, лежавший на руках Жильбера, не почувствовал холода и ни разу не пискнул. С рассветом Жильбер еще издали заметил деревню и приободрился. Чтобы заглушить плач начавшего подавать голос младенца, Жильбер затянул одну из нескончаемых песен, которые он напевал в Таверне, возвращаясь с охоты.

Скрип колесной оси, громыханье повозки, звон бубенцов служили ему дьявольским аккомпанементом, в который вплетался еще и голос возницы, в лад Жильберу распевавшего запрещенную "Бурбоннезку".

Благодаря этому пению второй форейтор даже не понял, что Жильбер везет с собой ребенка. Он осадил лошадей, приехав в Виллер-Котре раньше намеченного времени, и получил сверх обещанной платы экю в шесть ливров. А Жильбер взял на руки бережно завернутую в одеяло ношу и, с самым серьезным видом продолжая петь, торопливо зашагал прочь. Перешагнув через канаву, он пошел по усыпанной листьями тропинке, сбегавшей вниз и поворачивавшей влево от дороги к деревушке Арамон.

Холодало. Всего за несколько часов снегу заметно прибавилось; на поле из-под снега торчали кусты и колючки. Впереди на лесной опушке виднелись голые, печальные деревья; сквозь их ветви проглядывала бледная лазурь еще затянутого туманной пеленой небосвода.

Свежий воздух, запах леса, повисшие на ветвях ледяные бусинки, наконец, просторы и поэтичность этих мест поразили воображение молодого человека.

Он двинулся скорым шагом вдоль неглубокого оврага и, не спотыкаясь, не раздумывая, пошел через лес на звон деревенского колокола и голубоватый дымок, поднимавшийся над крышами и стлавшийся по-над лесом, пробиваясь сквозь спутанные ветви деревьев. Не прошло и получаса, как Жильбер вышел к берегу ручья, поросшего клевером и пожелтевшим клоповником. Он перешагнул через ручей, зашел в крайнюю хижину и попросил деревенских ребятишек проводить его к Мадлен Питу.

Тихие и внимательные, но не забитые и малоподвижные, как бывают иные крестьяне, дети встали и, заглянув незнакомцу в глаза, взялись за руки и проводили его к довольно большой хижине, привлекательной с виду и расположенной на берегу ручья, как и большинство домов этой деревни.

Разбухший после того, как растаял первый снег, он катил свои прозрачные воды; деревянный мост, вернее сказать, толстая доска, был перекинут через него, соединяя тропинку с земляными ступеньками дома.

Один из маленьких провожатых Жильбера кивнул головой в знак того, что здесь и живет Мадлен Питу.

— Здесь? — переспросил Жильбер.

Мальчик еще раз кивнул, не проронив ни слова.

— Мадлен Питу? — для точности еще раз переспросил Жильбер.

Получив молчаливое подтверждение, Жильбер перешел мостик и толкнул дверь хижины. А ребятишки снова взялись за руки и во все глаза смотрели на Жильбера, силясь понять, зачем пришел к Мадлен этот нарядный господин в коричневом костюме и туфлях с пряжками.

Во все это время Жильбер не видел, кроме ребят, ни одной живой души: Арамон и вправду оказался столь желанным для него безлюдным селением.

Зрелище, полное очарования для любого человека, а в особенности — для ученика философа, предстало глазам Жильбера, едва он распахнул дверь.

Статная крестьянка кормила грудью прелестного младенца, а другой ребенок, крепыш лет пяти, громко молился, стоя на коленях.

В углу у окна, или, точнее, возле застекленной дыры в стене, другая крестьянка, на вид лет тридцати шести, пряла лен, подставив под ноги деревянную скамеечку; справа от нее стояла прялка, на скамье в ногах улегся лохматый пудель.

Завидев Жильбера, пес довольно добродушно тявкнул, словно желая показать свою бдительность. Мальчик перестал молиться и обернулся, а обе женщины вскрикнули, будто от удивления или от радости.

Жильбер для начала улыбнулся кормилице.

— Здравствуйте, дорогая госпожа Мадлен! — сказал он.

Крестьянка так и подскочила от изумления.

— Господину известно, как меня зовут? — пролепетала она.

— Как видите. Продолжайте свое дело, прошу вас. Вместо одного питомца у вас теперь будет два!

С этими словами он положил в грубо сколоченную деревенскую колыбельку своего маленького горожанина.

— Какой хорошенький! — вскричала женщина, сидящая за прялкой.

— Правда, сестрица Анжелика, очень хорошенький, — согласилась Мадлен.

— Эта женщина — ваша сестра? — спросил Жильбер, указывая на пряху.

— Да, сударь, сестра, — отвечала Мадлен, — сестра моего мужа.

— Да, это моя тетя, тетя Желика, — вмешавшись в разговор, сказал баском мальчуган, не успев подняться на ноги.

— Помолчи, Анж, помолчи, — приказала мать. — Ты перебиваешь господина.

— То, что я собираюсь вам предложить, — совсем не хитрая вещь. Этот ребенок — сын одного из арендаторов моего хозяина… Арендатор разорился… Мой хозяин, крестный отец ребенка, хочет, чтобы мальчик рос в деревне и стал хорошим работником… вырос здоровым… и нравственно чистым… Не согласитесь ли вы позаботиться о малыше?

— Сударь…

— Он только вчера родился, и у него еще не было кормилицы, — перебил Жильбер. — Кстати, это тот самый питомец, о котором вам, наверное, говорил метр Нике, нотариус из Виллер-Котре.

Мадлен сейчас же схватила ребенка и дала ему грудь с неудержимой щедростью, глубоко тронувшей Жильбера.

— Меня не обманули, — удовлетворенно заметил он, — вы славная женщина. Итак, от имени моего хозяина я вам поручаю заботы о ребенке. Я вижу, что ему здесь будет хорошо. Я желаю, чтобы он принес в эту хижину мечту о счастье взамен на то, что он здесь найдет. Сколько вам платил в месяц за своих детей господин Нике из Виллер-Котре?

— Двенадцать ливров, сударь. Но господин Нике богат, он частенько прибавлял несколько ливров за сахар и уход.

— Мамаша Мадлен, — с гордостью отчеканил Жильбер, — за этого ребенка вы будете получать двадцать ливров в месяц — это составит двести сорок ливров в год.

— Боже правый! — воскликнула Мадлен. — Спасибо, сударь!

— Вот вам деньги за год вперед, — продолжал Жильбер, выкладывая на стол десять новеньких луидоров; обе женщины следили за ним широко раскрытыми глазами, а маленький Анж Питу жадно потянулся к деньгам.

— А если ребенок умрет, сударь? — робко возразила кормилица.

— Это было бы огромное несчастье, этого просто не может быть, — отвечал Жильбер. — Итак, за молоко уплачено. Вы удовлетворены?

— Да, сударь!

— Поговорим теперь о пансионе на будущее.

— Вы хотите оставить у нас ребенка?

— Да, вероятно, так это и будет.

— Стало быть, сударь, мы должны его усыновить?

Жильбер побледнел.

— Да, — глухо проговорил он.

— От малыша, значит, отказались родители, сударь? Жильбер не был готов к таким вопросам и почувствовал сильное волнение. Однако он взял себя в руки.

— Я не все вам сказал, — продолжал он. — Его бедный отец умер от горя.

Обе добрые женщины всплеснули руками.

— А мать? — спросила Анжелика.

— Мать… мать… — с трудом переводя дух, отвечал Жильбер, — на нее ребенку полагаться не приходится… Ни этому, ни тем, которые еще могут у нее родиться.

Тут с поля вернулся папаша Питу, спокойный и добродушный здоровяк, широкая натура, честный, преисполненный доброты, словно сошедший с полотна Грёза.

Ему в нескольких словах объяснили дело. А что он не сразу понимал умом, то постигал сердцем…

Жильбер объявил, что пансион мальчика будет оплачиваться, пока тот не станет взрослым и не будет способен сам жить своим умом и кормиться трудом рук своих.

— Пусть остается, — сказал Питу. — Мы его полюбим, он такой хорошенький!

— Малыш и ему понравился! — воскликнули Анжелика и Мадлен.

— Тогда прошу вас отправиться вместе со мной к метру Нике. Я передам ему необходимую сумму, чтобы вы были довольны и чтобы ребенку было хорошо.

— Сию минуту, сударь, — откликнулся Питу-старший.

Он встал.

Жильбер попрощался с женщинами и подошел к колыбели, в которой они уже устроили новорожденного, потеснив своего ребенка.

Он с мрачным видом склонился над колыбелью, впервые вглядываясь в личико своего сына; он заметил, что тот похож на Андре.

При виде младенца сердце его болезненно дрогнуло. Ему пришлось сжать кулаки, чтобы сдержать набегавшие на глаза слезы.

Он робко поцеловал новорожденного в прохладную щечку и, пошатываясь, отошел.

Папаша Питу ждал его на пороге, сжимая в руке окованную железом палку. На плечи его была накинута нарядная куртка, на шее был повязан платок.

Жильбер подарил пол-луидора крепышу Анжу Питу, путавшемуся у него под ногами, а женщины с трогательной фамильярностью деревенских кумушек попросили позволения поцеловать молодого человека.

На долю восемнадцатилетнего отца выпало слишком много волнений; он побледнел, засуетился и почувствовал, что вот-вот потеряет рассудок.

— Идемте! — обратился он к Питу.

— Как вам будет угодно, сударь, — ответил крестьянин и пошел вперед.

И они двинулись в путь.

Вдруг Мадлен закричала с порога:

— Сударь! Сударь!

— Что случилось? — спросил Жильбер.

— Как его зовут? Как его зовут? Как вы желаете его назвать?

— Его зовут Жильбер! — не без гордости отвечал молодой человек.

CLXI

ОТЪЕЗД

В конторе нотариуса дело сладилось скоро. Жильбер от своего имени выложил сумму почти в двадцать тысяч ливров, предназначавшуюся для покрытия расходов на образование и содержание ребенка, а также на приобретение пахотной земли, когда он достигнет совершеннолетия.

Жильбер положил на образование и содержание младенца по пятьсот ливров ежегодно в течение пятнадцати лет; остальная сумма могла быть внесена в качестве взноса или истрачена на покупку предприятия или земли.

Позаботившись о судьбе ребенка, Жильбер не забыл и о его кормильцах. Он выразил желание, чтобы мальчик выдал чете Питу две тысячи четыреста ливров, когда ему исполнится восемнадцать лет. А до тех пор метр Нике должен был выплачивать приемным родителям годовые взносы не свыше пятисот ливров.

Метру Нике в качестве вознаграждения за его труды причитались проценты с этих денег.

Жильбер потребовал составить расписки по всей форме: о получении денег — от Нике, о получении ребенка — от папаши Питу. Питу проследил за подписью Нике под суммой; Нике пронаблюдал за верностью подписи Питу на расписке о получении ребенка. Таким образом, к полудню Жильбер мог отправиться в путь, предоставив возможность Нике восхищаться редкой мудростью столь юного господина, а Питу — ликовать по поводу так неожиданно возросшего состояния.

Выйдя из Арамона, Жильбер почувствовал себя совершенно одиноким в целом свете. Ничто не имело для него больше значения, он ни на что более не надеялся. Он только что расстался с беззаботной жизнью, предприняв шаг, который мог быть расценен людьми как преступление, а Господь мог строго покарать Жильбера за содеянное.

И все-таки Жильбер верил в себя, в свои силы; ему достало смелости вырваться из рук метра Нике, взявшегося его проводить и под предлогом живейшего участия пытавшегося прельстить юношу всевозможными предложениями.

Однако разум человеческий капризен, а по природе человек слаб. Чем большей силой воли он обладает, чем свободнее он способен сделать свой выбор, чем скорее приступает к исполнению задуманного, тем чаще оглядывается на пройденный путь. А в такие минуты даже самые отважные могут дрогнуть и сказать себе, подобно Цезарю: "Разумно ли я поступил, перейдя Рубикон?"

Остановившись на опушке леса, он еще раз обернулся на красневшие вдали верхушки деревьев, скрывавшие весь Арамон, кроме колокольни. Представшая его взору картина, дышавшая счастьем и покоем, заставила его погрузиться в печальное и в то же время сладостное раздумье.

"Я, верно, сумасшедший, — подумал он. — Куда я иду? Должно быть, Господь отвернулся от меня в гневе… Да ведь и впрямь нелепо: мне в голову пришла мысль; обстоятельства благоприятствовали исполнению задуманного; человек, порожденный самим Богом для зла и послуживший причиной моего преступления, согласился исправить зло, и вот я оказываюсь обладателем целого состояния и ребенка! Таким образом я могу оставить половину суммы нетронутой для ребенка, а на другую половину жить здесь счастливым землепашцем, среди славных простых людей, среди одухотворенной и щедрой природы. Я могу навсегда похоронить себя здесь, предаваясь приятному созерцанию, проводя время в трудах и размышлениях. Я забуду весь свет и сам буду всеми забыт. Я могу — о несказанное счастье! — сам воспитывать ребенка и пользоваться плодами своих трудов. А почему бы и нет? Разве я не заслужил вознаграждения за все перенесенные лишения? Да, я могу так жить, я могу хотя бы частично повторить себя в этом ребенке, которого я, кстати говоря, сам бы и воспитывал, сберегая таким образом деньги, предназначенные наемным чужим людям. Я могу открыться метру Нике, что я отец ребенка. Да, я все могу!"

Сердце его переполнялось мало-помалу несказанной радостью и надеждой на счастье, о котором он и не мечтал даже во сне.

Вдруг червь сомнения, дремавший в самой сердцевине прекрасного плода, зашевелился и показал свою отвратительную головку. Это были его угрызения совести, его стыд, его несчастье.

"Нет, не могу, — побледнев, подумал про себя Жильбер. — Я украл у этой женщины ребенка, как раньше украл у нее честь… Я украл деньги у этого человека, чтобы осуществить похищение ребенка, сказав, что собираюсь исправить свою ошибку. Значит, я не имею права думать о своем счастье и не имею права оставить себе ребенка, отняв его у матери. Ребенок должен принадлежать нам обоим или никому".

С этими мыслями, больно отзывавшимися в его израненной душе, Жильбер в отчаянии поднялся на ноги. В лице его отразилась игра самых мрачных и низменных страстей.

— Да будет так! — сказал он. — Я буду несчастен, я буду страдать, я буду жить в полном одиночестве. Однако я поделюсь не только причитающимся мне добром, но и злом. Моим достоянием будут отныне месть и горе. Не беспокойся, Андре, я честно поделюсь ими с тобой!

Он свернул направо и, задумавшись на минуту, чтобы выбрать путь, углубился в лес. Целый день он двигался по направлению к Нормандии, до которой рассчитывал добраться за четыре дневных перехода.

У него оставалось девять ливров и несколько су. Вид его был внушителен, лицо выражало спокойствие и отдохновение. С книгой под мышкой он был похож на студента из хорошей семьи, возвращавшегося в родной дом.

Он взял за правило ночью идти по хорошей дороге, а днем отсыпаться на солнечной лужайке. Лишь дважды ветер заставлял его укрываться в крестьянской хижине, где, сидя на стуле у очага, он засыпал так крепко, что не замечал наступления ночи.

Он так объяснял свое путешествие:

— Я держу путь в Руан к дядюшке, а иду я из Виллер-Котре. Человек я молодой, ради забавы я решил пройти весь путь пешком.

У крестьян не возникало ни малейшего подозрения: книга в те времена вызывала уважение.

Если Жильбер замечал в чьих-либо поджатых губах сомнение, он заговаривал о семинарии, к которой якобы чувствовал призвание. Это был верный способ развеять любое сомнение.

Так прошла неделя; Жильбер прожил ее как настоящий крестьянин, тратя по десять су в день и проходя по десять льё. Наконец он прибыл в Руан, а там ему не пришлось больше спрашивать дорогу.

Книга, которую он нес под мышкой, оказалась "Новой Элоизой" в дорогом переплете. Руссо преподнес ему эту книгу в подарок, надписав ее на первой странице.

Когда у Жильбера осталось всего четыре ливра и десять су, он вырвал эту дорогую для него страницу и, продав книгу хозяину книжной лавки, получил за нее три ливра.

Теперь он мог идти дальше и через три дня добрался до Гавра, где впервые увидел море в лучах заходящего солнца.

Его башмаки имели неприличный вид для молодого человека, который из кокетливости надевал днем шелковые чулки, если проходил через город. Поразмыслив, Жильбер, продал свои шелковые чулки, вернее, обменял их на пару крепких башмаков. Об их элегантности мы говорить не будем.

Последнюю ночь он провел в Арфлёре, за шестнадцать су поужинав и переночевав. В первый раз в жизни он попробовал устрицы.

"Кушанье богачей стоит перед самым нищим из людей, — подумал он. — Это верно, что Господь всегда делал только добро, а люди — зло, как говаривал Руссо".

Тринадцатого декабря Жильбер вошел в гаврскую гавань и с первого взгляда узнал "Адонис", прекрасный бриг водоизмещением в триста тонн, покачивавшийся на волнах.

На палубе не было ни души. Жильбер вскарабкался по трапу. К нему подошел юнга.

— Где капитан? — спросил Жильбер.

Юнга махнул рукой в сторону нижней палубы. Вскоре после того оттуда донесся голос:

— Пусть спускается!

Жильбер спустился. Его провели в небольшую каюту, отделанную красным деревом и чрезвычайно просто меблированную.

Человек лет тридцати, бледный, с нервным лицом, сидел за столом из того же красного дерева, что и переборки, и читал газету.

— Что вам угодно, сударь? — спросил он Жильбера.

Жильбер знаком попросил отпустить юнгу, и тот ушел.

— Вы капитан "Адониса", сударь? — спросил Жильбер.

— Да, сударь.

— Значит, эта бумага адресована вам.

Он подал капитану записку от Бальзамо.

Едва взглянув на подпись, капитан поспешно встал и, приветливо улыбнувшись Жильберу, сказал:

— Вы тоже?.. Такой молодой? Прекрасно, прекрасно!

Жильбер только поклонился в ответ.

— Куда вы направляетесь? — спросил капитан.

— В Америку.

— А когда?..

— Вместе с вами.

— Хорошо, стало быть, через неделю.

— Чем я должен в это время заняться, капитан?

— У вас есть паспорт?

— Нет.

— Тогда возвращайтесь сюда вечером, а пока погуляйте где-нибудь подальше от города, в Сент-Андрес к примеру. Ни с кем ни о чем не говорите.

— Мне нужно чем-то питаться, у меня кончились деньги.

— Поедите здесь сейчас, а вечером здесь же поужинаете.

— А потом?

— Взойдя на борт, вы уже не вернетесь на землю. Вы спрячетесь здесь и до отплытия не будете показываться… А когда мы выйдем в открытое море на двадцать льё, вы будете совершенно свободны.

— Отлично!

— Итак, постарайтесь закончить сегодня все свои дела.

— Мне нужно написать письмо.

— Пишите…

— Где?

— За этим столом… Вот вам перо, чернила и бумага. Почта находится в предместье, юнга вас проводит.

— Спасибо, капитан.

Оставшись один, Жильбер набросал короткое письмо и надписал его следующим образом:

"Мадемуазель Андре де Таверне, Париж, улица Кок-

Эрон, 9, первые ворота со стороны улицы Платриер".

Он сунул письмо в карман, съел то, что сам капитан ему подал, и пошел следом за юнгой на почту, где и отправил письмо.

Весь день Жильбер любовался морем с высоты прибрежных скал.

С наступлением ночи он возвратился. Капитан поджидал его и провел на корабль.

CLXII

ПИСЬМО ЖИЛЬБЕРА

Филипп провел ужасную ночь. Следы на снегу несомненно свидетельствовали о том, что кто-то проник в дом с целью похитить ребенка. Но на кого можно подумать? Ничто не подтверждало его подозрений.

Он так хорошо знал своего отца, что не сомневался в его причастности к этому преступлению. Господин де Таверне считал отцом ребенка Людовика XV; он, должно быть, очень дорожил этим живым доказательством неверности короля графине Дюбарри. Кроме того, барон, очевидно, полагал, что рано или поздно Андре снова окажется в милости и уж тогда будет готова вернуть себе основное средство своего будущего успеха при дворе.

Эти размышления Филиппа об отцовском характере, основанные на недавних впечатлениях, немного утешили его: он решил, что ребенка нетрудно вернуть обратно, если знаешь, кто его похитил.

Филипп дождался восьми часов. Пришел доктор Луи. Выведя доктора за ворота, он на ходу рассказал ему об ужасном ночном происшествии.

Доктор всегда был готов дать хороший совет. Он осмотрел следы в саду и в конце концов пришел к заключению, что Филипп прав.

— Я довольно хорошо знаю барона, — заметил он. — Не думаю, что он на это способен. Однако не может ли быть, что ребенок похищен не ради сиюминутных, но более определенных интересов?

— Каких же интересов, доктор?

— Интересов настоящего отца ребенка.

— Мне тоже приходила в голову эта мысль! — вскричал Филипп. — Но ведь это ничтожество и себя не умеет прокормить. Это безумец, восторженный юнец, который, к тому же, находится сейчас в бегах, боясь моей тени… Не надо ошибаться на его счет, доктор: этот презренный совершил случайное преступление. Однако теперь, когда в моей душе улегся гнев, — хотя я, разумеется, по-прежнему ненавижу этого преступника! — мне кажется, я постарался бы избежать с ним встречи, чтобы не убивать. Я верю, что он должен испытывать мучительные угрызения совести, которые и послужат ему наказанием. Думаю, что голод и бродяжничество отомстят ему за меня не хуже моей шпаги.

— Не будем больше об этом говорить, — предложил доктор.

— Дорогой друг! Я хочу вас попросить вот о чем: надо прежде всего успокоить Андре, а для этого придется солгать. Скажите ей, что вы вчера были обеспокоены состоянием здоровья малыша и зашли за ним ночью, чтобы отнести его к кормилице. Это первое, что мне пришло в голову, когда я утешал Андре.

— Хорошо, скажу. А вы намерены заняться поисками ребенка?

— У меня есть надежда его разыскать. Я решился покинуть Францию. Андре поступит в монастырь Сен-Дени, а я отправлюсь к барону де Таверне. Я заявлю ему, что мне все известно. Я заставлю его сказать, где спрятан ребенок. Если он будет сопротивляться, я пригрожу ему публичным разоблачением и вмешательством ее высочества дофины.

— А что вы будете делать с ребенком, если ваша сестра окажется в монастыре?

— Оставлю его у кормилицы, которую вы мне порекомендуете… Потом помещу его в коллеж, а когда он вырастет, возьму его к себе, если буду к тому времени жив.

— Вы полагаете, что мать согласится покинуть вас или своего ребенка?

— Андре согласится на все, чего бы я ни пожелал. Она знает, что я обращался к ее высочеству дофине и получил от нее обещание отпустить ее в монастырь. Андре не может поставить меня в неловкое положение в глазах нашей покровительницы.

— Пойдемте к бедной матери, — предложил доктор.

Он возвратился к Андре, безмятежно дремавшей в постели после того, как ее успокоил заботливый Филипп.

Она прежде всего спросила доктора о ребенке.

Улыбавшееся лицо доктора окончательно ее успокоило, и с этого времени она быстро пошла на поправку. Спустя десять дней она уже встала, сама дошла до оранжереи и готова была гулять там до тех пор, пока солнечные лучи освещали стеклянную крышу.

Филипп, отсутствовавший несколько дней, возвратился в это время на улицу Кок-Эрон с мрачным выражением лица, и доктор, отворивший ему дверь, почувствовал, что случилось огромное несчастье.

— Что такое? — спросил он. — Отец отказывается вернуть ребенка?

— Отец простудился три дня спустя после отъезда из Парижа, — отвечал Филипп. — Он прикован к постели. Когда я приехал, он был при смерти. Я подумал, что эта болезнь — уловка. Я решил, что это притворство доказывает его причастность к похищению. Я стал настаивать, угрожать. Барон де Таверне поклялся мне на распятии, что не понимает, о чем я толкую.

— Таким образом, вы вернулись, так ничего и не узнав.

— Да, доктор.

— Вы убеждены в правдивости барона?

— Почти.

— Он вас перехитрил и не открыл тайны.

— Я пригрозил, что добьюсь вмешательства в это дело ее высочества дофины. Барон побледнел. "Вы можете погубить меня, если угодно, — сказал он, — покрыть бесчестием отца и себя самого. Это будет величайшая глупость, которая ни к чему не приведет. Я не понимаю, о чем вы говорите".

— Итак…

— Итак, я вернулся в полном отчаянии.

В эту минуту Филипп услышал голос Андре:

— Это Филипп сейчас вошел в дом?

— Господи! Вот и она… Что же я ей скажу? — прошептал Филипп.

— Молчите! — приказал доктор.

Андре вошла в комнату и бросилась брату на шею; сердце молодого человека болезненно сжалось.

— Откуда ты? — спросила она.

— Я был у отца, как тебе и говорил.

— Как чувствует себя господин барон?

— Хорошо. Но я был не только у отца, Андре… Я также повидался со многими людьми, от которых зависит твое поступление в Сен-Дени. Благодарение Богу, теперь все готово. Ты поправилась и можешь посвятить себя своему будущему, обдумав его трезво и рассудительно.

Андре подошла к брату и, едва слышно вздохнув, проговорила:

— Дорогой друг! Мое будущее меня больше не интересует: оно вообще никого не должно интересовать… Для меня важнее всего на свете — будущее моего ребенка, и я хочу посвятить свою жизнь сыну, данному мне Господом. Таково мое решение, и оно непоколебимо. С тех пор как ко мне вернулись силы, я поверила в себя. Жить ради сына — пусть мне придется терпеть лишения, даже работать, если понадобится, — только бы не расставаться с ним ни днем ни ночью — вот каким я вижу свое будущее. Не надо больше говорить о монастыре, я не должна думать только о себе; раз уж я принадлежу кому-то на земле, значит, я не нужна Богу!

Доктор взглянул на Филиппа, словно хотел сказать: "Ну, что я вам говорил?"

— Сестра! — воскликнул молодой человек. — Что с тобой?

— Не вини меня, Филипп, это не прихоть слабой и взбалмошной женщины. Я не буду тебе в тягость и ни к чему тебя не принуждаю.

— Но… Андре, я не могу оставаться во Франции, я хочу все бросить и уехать. У меня здесь нет состояния и тем более нет будущего. Я могу согласиться оставить тебя в монастыре, но не в нищете… Андре, подумай хорошенько!

— Я уже все обдумала… Я горячо тебя люблю, Филипп, и если ты меня покинешь, я проглочу слезы и найду утешение у колыбели сына.

Доктор подошел к ней.

— Вы преувеличиваете, это просто минутное помрачение! — сказал он.

— Ах, доктор! Как же иначе? Мое материнство — это и есть помутнение рассудка! Но оно послано мне Богом. Пока я буду нужна ребенку, я не изменю своего решения.

Филипп и доктор переглянулись.

— Дитя мое! — вмешался доктор. — Я не очень умелый проповедник, однако, если мне не изменяет память, Господь запрещает человеку иметь слишком сильные привязанности…

— Это верно, сестра, — подтвердил Филипп.

— Насколько мне известно, доктор, Господь не запрещает матери любить своего сына.

— Прошу прощения, дочь моя, за то, что я, как философ и практик, попытаюсь указать вам на пропасть, разверстую теологом перед человеком, подверженным страстям. Для каждой заповеди Божьей надо постараться найти причину, и не только морального свойства, потому что это порой очень трудно сделать. Постарайтесь найти причину материальную. Господь запрещает матери чрезмерно любить свое дитя, потому что ребенок — хрупкое, нежное создание, подверженное болезням, страданиям… Сильно любить эфемерное создание — значит подвергать себя опасности впасть в отчаяние.

— Доктор! — прошептала Андре. — Почему вы мне все это говорите? А ты, Филипп, почему смотришь на меня с сочувствием… и что значит эта бледность?

— Андре, дорогая! — перебил ее молодой человек. — Последуйте совету верного друга. Ваше здоровье вне опасности, так поступайте как можно скорее в монастырь Сен-Дени.

— Я… я вам уже сказала, что не брошу своего сына.

— Пока будете ему нужны, — мягко напомнил доктор.

— Боже мой! — вскричала Андре. — Что случилось? Говорите! Что-нибудь печальное… ужасное, может быть?

— Будьте осторожны! — шепнул Филиппу доктор. — Она еще очень слаба для такого удара.

— Брат, почему ты молчишь? Объясни мне, что произошло?

— Дорогая сестра! Как ты знаешь, на обратном пути я ехал через улицу Пуэн-дю-Жур и побывал у твоей кормилицы.

— Да… Так что же?

— Малыш неважно себя чувствует…

— Мой мальчик… болен? Скорее… Маргарита! Маргарита… Карету! Я поеду к своему мальчику!

— Это невозможно! — воскликнул доктор. — Вам нельзя выходить на улицу, нельзя ехать в карете.

— Однако еще сегодня утром это было возможно: вы сами мне сказали, что завтра, когда вернется Филипп, я увижу маленького.

— Мне так показалось…

— Вы меня обманывали?

Доктор молчал.

— Маргарита! — повторила Андре. — Извольте исполнять приказание… Карету!

— Ты можешь умереть!.. — вмешался Филипп.

— Ну и пусть!.. Я не так уж дорожу своей жизнью!..

Маргарита терпеливо ждала, переводя взгляд с хозяина на хозяйку, потом на доктора.

— Я, кажется, приказала!.. — крикнула Андре; краска бросилась ей в лицо.

— Дорогая сестра!

— Я ничего не желаю больше слушать, и если вы мне откажете в карете, я пойду пешком.

— Андре! — сказал Филипп, обхватив ее руками. — Ты никуда не пойдешь, нет. Тебе нет нужды никуда ходить.

— Мой мальчик умер! — помертвевшими губами пролепетала Андре; руки ее безвольно повисли вдоль кресла, в которое ее усадили Филипп и доктор.

Филипп вместо ответа покрывал поцелуями ее холодную и безжизненную руку… Андре очнулась от оцепенения, уронила голову на грудь и залилась слезами.

— Бог послал нам новое испытание, — проговорил Филипп. — Господь велик и справедлив. Возможно, он имеет на тебя другие виды. Может быть, Бог рассудил, что этот ребенок оказался бы для тебя незаслуженным наказанием.

— За что же он ниспослал страдания этому невинному существу?.. — тяжело вздохнув, спросила несчастная мать.

— Бог не дал ему страдать, дитя мое, — молвил доктор. — Он умер, едва успев родиться… Жалейте о нем не более, чем о мимолетной тени.

— А крики, которые я слышала?..

— Это было его прощание с жизнью.

Андре закрыла лицо руками, а мужчины, обменявшись красноречивыми взглядами, поздравили друг друга с тем, что своей ложью спасли Андре жизнь.

Вдруг на пороге появилась Маргарита, держа в руке письмо… Оно было адресовано Андре… Надпись гласила:

"Мадемуазель Андре де Таверне, Париж, улица Кок-

Эрону 9, первые ворота со стороны улицы Платриер".

Филипп показал его доктору за спиной Андре; она больше не плакала: она находилась в состоянии глубокой печали.

"Кто мог написать ей письмо? — думал Филипп. — Никому не был известен наш адрес, и это не почерк отца…"

— Андре! Тебе письмо, — сказал Филипп.

Ничему не удивляясь и не размышляя, Андре безропотно вскрыла конверт и, вытерев слезы, развернула письмо, собираясь его прочесть. Но едва пробежав глазами три строчки, из которых состояло все письмо, она громко вскрикнула, вскочила как безумная и, напрягшись всем телом, окаменев, рухнула словно статуя прямо на руки подоспевшей Маргарите.

Филипп подобрал с полу письмо и прочитал:

"В море, 15 декабря 17…

Я уезжаю, потому что Вы меня прогнали. Больше Бы меня не увидите. Но я увожу с собой и своего ребенка, который никогда не назовет Вас матерью!

Жильбер".

Взревев от бешенства, Филипп скомкал письмо.

— Я готов был простить преступление случайное, — заскрежетав зубами, проговорил он, — но за преступление преднамеренное он будет наказан… Над твоей безжизненно повисшей головой, Андре, я клянусь убить Жильбера, как только он попадется мне на глаза. Господь не может не послать его мне, потому что этот мерзавец преступил все границы дозволенного… Доктор! Андре придет в себя?

— Да, да!

— Доктор! Завтра Андре должна поступить в монастырь Сен-Дени. А я послезавтра буду в ближайшей гавани… Негодяй сбежал… Я последую за ним… Я должен разыскать ребенка… Доктор! Какая отсюда ближайшая гавань?

— Гавр.

— Я буду в Гавре через тридцать шесть часов, — пообещал Филипп.

Назад: CLII ПЛАНЫ ЖИЛЬБЕРА

Дальше: CLXIII НА БОРТУ