Книга: Дюма. Том 44. Волчицы из Машкуля

Назад: XIV ОБ ОПАСНОСТИ, КОТОРОЙ МОЖНО ПОДВЕРГНУТЬСЯ В ЛЕСУ, ЕСЛИ НАХОДИШЬСЯ В ДУРНОЙ КОМПАНИИ

Дальше: XXVI ГЛАВА, В КОТОРОЙ МАРИ ОДЕРЖИВАЕТ ПИРРОВУ ПОБЕДУ

XXII

ГЛАВА, В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ТОМ, КАК И ПОЧЕМУ БАРОН МИШЕЛЬ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОТПРАВИТЬСЯ В НАНТ

Мы уже вскользь упомянули о том, что Мишель ушел с фермы Ла-Банлёвр, но, как нам кажется, недостаточно раскрыли причины и обстоятельства, объясняющие его внезапный уход.

Впервые в жизни Мишель покривил душой.

Еще не придя в себя от потрясения, в которое его повергли слова Малыша Пьера, увидев после неожиданного заявления Мари, как рушатся те надежды, какие он втайне лелеял, когда находился на чердаке метра Жака, Мишель почувствовал, как из-под его ног уходит земля.

Он понял, что любовь Берты (га и не собиралась скрывать ее) воздвигла между ним и Мари стену, ставшую для него большим препятствием, чем была бы неприязнь к нему самой Мари. Он упрекал себя в том, что своим молчанием и глупой робостью дал Берте повод надеяться на взаимность; однако, сколько молодой человек себя ни укорял, он не мог найти в себе достаточно душевных сил, чтобы сразу разрубить этот узел и покончить с недоразумением, мешавшим найти взаимность у той, без которой он не представлял своей дальнейшей жизни. Сколько молодой человек ни старался, он не мог решиться на то, чтобы честно и прямо объясниться, ибо в душе считал невозможным бросить в лицо прекрасной девушке, возможно всего несколько часов назад спасшей ему жизнь: "Мадемуазель, я люблю другую".

Итак, хотя за один и тот же вечер ему не раз представлялась возможность открыть свое сердце Берте, — которая была весьма обеспокоена его раной и, как всякая женщина, вызвалась ее перевязать (хотя, приключись такое с ней, она бы и не вздрогнула), — он не проронил ни слова, и обстоятельства с каждой минутой запутывались все больше и больше.

Мишель хотел было поговорить с Мари, но, стоило ему только приблизиться к ней, как она с таким же упорством, с каким он искал ее общества, отходила от него в сторону. В конце концов он отказался от мысли найти в ней посредника, хотя какое-то время рассчитывал на это.

Впрочем, в его ушах непрестанно звенели похоронным звоном ее роковые слова: "Я вас не люблю!"

Он воспользовался случаем, когда никто, даже Берта, не смотрел в его сторону, и вышел, а вернее, убежал в свою комнату.

Упав на соломенный тюфяк, взбитый для него белоснежными ручками Берты, он почувствовал, как его голова все больше и больше раскалялась, а сердце просто рвалось из груди. Вскоре он поднялся и приложил к своему полыхавшему жаром лбу смоченное в холодной воде полотенце. Поддерживая его руками, чтобы хоть немного охладить голову, Мишель решил воспользоваться бессонницей и придумать какой-нибудь выход из создавшегося положения.

После раздумий, которые длились три четверти часа, ему в голову пришла удачная мысль.

Как известно, то, что нельзя высказать вслух, можно написать на бумаге, и Мишель решил, что такой прием особенно подходит для его характера.

Однако для получения желаемого результата ему нельзя присутствовать при чтении письма, которое открыло бы Берте сердечную тайну молодого человека.

Застенчивые люди не только сами не любят краснеть, но и предпочитают не вводить в краску других.

В результате долгих раздумий Мишель решил уехать, но совсем ненадолго, ибо рассчитывал, что, как только прояснится обстановка и будет освобожден путь, ведущий к сердцу Мари, ему уже ничто не сможет помешать занять место рядом с той, которую он любит.

Почему бы маркизу де Суде, согласившемуся отдать ему в жены Берту, отказать ему в руке Мари, если он узнает, что подопечный Малыша Пьера любит не Берту, а Мари?

Мишель не видел причины для отказа.

Окрыленный столь радужными видами на будущее, молодой человек небрежно отбросил в сторону полотенце (возможно, ему он был обязан, благодаря обретенному спокойствию и ясности мысли, такому удачному решению, которое незамедлительно удастся претворить в жизнь), вышел во двор и стал открывать ворота.

Сняв и положив вдоль стены первую перекладину, он уже было взялся за вторую, но увидел, как справа от ворот под навесом зашевелился большой сноп соломы и из него вылез Жан Уллье.

— Черт возьми! — воскликнул Жан Уллье самым ворчливым тоном. — Что-то вам не спится, господин Мишель!

И в самом деле, не успел он произнести эти слова, как на церковных часах в соседней деревне пробило два часа ночи.

— Что вы собираетесь делать? — продолжал Жан Уллье. — Вы должны отнести какое-нибудь послание?

— Нет, — ответил молодой барон, и ему показалось, что вандеец видит все происходящее в его душе, — нет, у меня очень болит голова, и я подумал, что ночная прохлада пойдет мне на пользу.

— Дело ваше… Но хочу вас предупредить, что у нас везде расставлены часовые и, если вы не знаете пароль, с вами может случиться беда.

— Со мной?

— Черт возьми, конечно, с вами, как и с любым другим, ведь в десяти шагах не видно, что вы хозяин этого дома.

— Но вы же, господин Жан, знаете этот пароль?

— Несомненно.

— Так скажите его мне.

Жан Уллье отрицательно покачал головой:

— Вам может помочь только маркиз де Суде. Пойдите к нему и скажите, что вы хотите выйти из дома, но это невозможно сделать без пароля, и он вам его сообщит… если сочтет нужным.

Мишель вовсе не собирался воспользоваться таким советом: он так и застыл, держа руку на второй перекладине, служившей засовом на воротах.

Ну а Жан Уллье снова зарылся в солому.

В растерянности Мишель присел на перевернутое корыто, стоявшее вместо скамьи у внутренних ворот.

Здесь он мог сколько угодно предаваться размышлениям: ему показалось, что, хотя солома не шевелилась, в самой ее плотной части было отверстие и в нем, похоже, блестел глаз Жана Уллье.

И у юноши не было надежды ускользнуть от этого всевидящего ока.

Как мы уже сказали, Мишелю, на его счастье, приходили в голову удачные мысли.

Ему надо было придумать какой-то благовидный предлог, чтобы уехать из Ла-Банлёвра.

Мишель все еще раздумывал, когда на горизонте забрезжил рассвет и соломенная крыша дома позолотилась первыми лучами солнца, а стекла его узких окон засветились матовым светом.

Мало-помалу вокруг Мишеля начало просыпаться все живое: послышался рев быков, требовавших корм; в ожидании выгона на пастбище заблеяли овцы, высовывавшие свои серые мордочки через отверстия в дверях овчарни; зашевелились куры на насесте и, слетев вниз, раскудахтались, копошась в навозе, покрывавшем земляной пол; вылетели голуби из голубятни и уселись на крышу, чтобы проворковать там свою вечную песню любви; утки, настроенные более прозаически, выстроившись в длинную цепочку перед воротами, наполнили воздух звуками, выражавшими, по всей видимости, недовольство по поводу плотно закрытых ворот, в то время когда они собрались барахтаться в любимой луже.

И посреди такого утреннего разноголосия, типичного для хорошего хозяйства, бесшумно распахнулось окно, располагавшееся над скамьей, где сидел Мишель, и в нем показалась голова Малыша Пьера.

Однако Малыш Пьер не заметил Мишеля: его взор был устремлен ввысь, и непонятно было: то ли он полностью был занят своими мыслями, то ли восхищался величием открывшегося перед ним зрелища.

И в самом деле, любой человек, а тем более принцесса, не привыкшая встречать восход солнца, был бы ослеплен потоком солнечного света, который его величество день обрушил на долину, заставив засверкать тысячами драгоценных камней покрытые влагой дрожащие листья деревьев; чья-то невидимая рука медленно приподнимала завесу тумана, нависшего над долиной, открывая, подобно стыдливой девственнице, свою прелесть, свое изящество, свое сияние.

Какое-то время Малыш Пьер с восторгом созерцал сказочную картину, открывшуюся перед ним, а затем, подперев рукой подбородок, с грустью прошептал:

— Увы! При всем убожестве этого бедного дома живущие здесь люди намного счастливее меня!

Оброненная фраза стала для Мишеля как бы прикосновением волшебной палочки: в голове его тотчас же созрел план или, скорее всего, предлог для отъезда из Ла-Банлёвра — предлог, который он тщетно пытался отыскать в течение двух часов.

С того самого мгновения, как он услышал скрип окна, Мишель, затаив дыхание, прижимался к стене и оторвался от нее лишь на звук закрывавшихся ставень, когда стало ясно, что можно уйти незамеченным.

Он пошел прямо к навесу.

— Сударь, — обратился Мишель к Жану Уллье, — Малыш Пьер только что выглядывал из окна.

— Я его видел, — ответил вандеец.

— Он произнес несколько слов. Вы слышали, что он сказал?

— Это меня не касается, да я и не прислушивался.

— А вот я находился ближе, чем вы, и невольно услышал.

— И что же?

— Так вот, наш гость находит этот дом неприглядным и неудобным жилищем. В самом деле, здесь не хватает многих предметов первой необходимости, привычных для аристократа. Не могли бы вы — конечно, я бы вам дал денег — купить для него то, в чем он нуждается?

— Где же?

— Черт возьми, да в ближайшем селении или городе, в Леже или в Машкуле.

Жан Уллье отрицательно покачал головой.

— Невозможно, — ответил он.

— Почему же? — спросил Мишель.

— Потому что сейчас не самое подходящее время для покупок предметов роскоши в тех местах, о каких вы сейчас упомянули: там следят за каждым шагом таких людей, как я; это вызовет лишь подозрения.

— Не могли бы вы тогда поехать в Нант? — спросил Мишель.

— Нет, — коротко ответил Жан Уллье, — меня хорошо проучили в Монтегю, и я больше не хочу рисковать; я не оставлю своего поста; однако, — продолжил он, с едва заметной насмешкой в голосе, — почему бы вам самому не съездить в Нант, ведь вам так хотелось проветриться, чтобы избавиться от головной боли?

Увидев, что его хитрость легко удалась, Мишель покраснел до корней волос; однако он дрожал при мысли, что ему вот-вот удастся воспользоваться плодами своей изворотливости.

— Возможно, вы и правы, — пробормотал он, — но мне как-то боязно.

— Ну! Такой храбрец, как вы, не должен ничего бояться, — промолвил Жан Уллье, освободившись от остатков прикрывавшей его соломы и направляясь к воротам, словно опасался, как бы молодой человек не передумал.

— Но тогда… — сказал Мишель.

— Что еще? — спросил, теряя терпение, Жан Уллье.

— Вы сообщите господину маркизу о причине моего отъезда и передадите мои извинения…

— Мадемуазель Берте? — произнес с иронией в голосе Жан Уллье. — Не беспокойтесь.

— Я вернусь завтра, — сказал Мишель уже в воротах.

— О! Не торопитесь, господин барон. Не завтра, так послезавтра, — продолжал Жан Уллье, закрывая за молодым человеком тяжелые ворота.

Скрип ворот болью отозвался в сердце Мишеля; его меньше беспокоило то щекотливое положение, в каком он оказался, чем разлука с той, которую он любил.

Ему показалось, что эти ворота, наполовину источенные древесными жучками, отлиты из бронзы, и отныне они будут всегда стоять между ним и нежным личиком Мари.

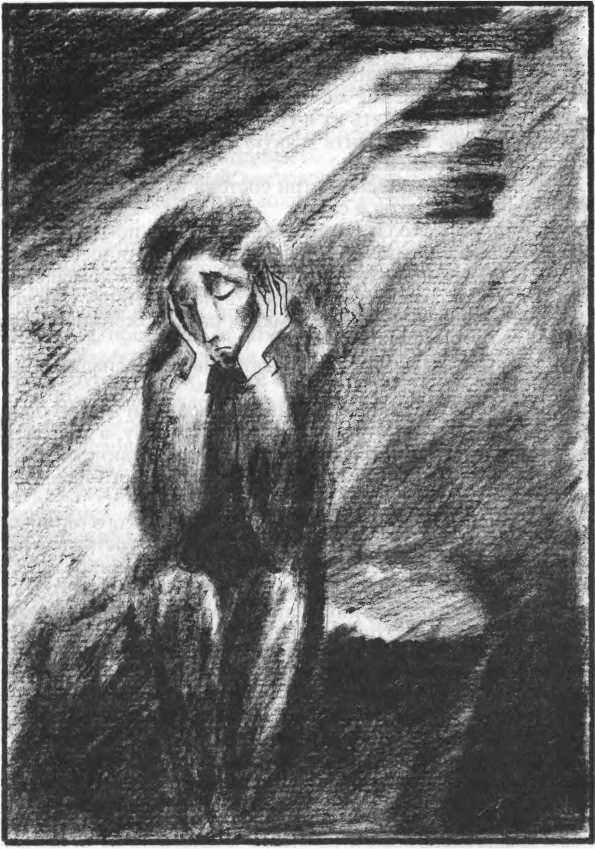

И, вместо того чтобы поскорее уйти, он присел на обочину дороги точно так же, как сидел во дворе на перевернутом корыте, и разрыдался. И если бы не страх наткнуться на насмешки Жана Уллье, в чьей недоброжелательности, несмотря на свое незнание жизни, он не сомневался, Мишель постучался бы снова в ворота, чтобы хотя бы еще раз на прощание увидеть свою нежную Мари; но его остановил, если можно так выразиться, ложный стыд — скажем лучше, самый настоящий стыд, — и он пошел прочь, еще не зная точно, в какую сторону ему следовало бы направить свой путь.

Он шел по дороге, ведущей в Леже, когда шум колес приближавшегося экипажа заставил его обернуться; сзади его нагонял дилижанс, направлявшийся в Нант из Ле-Сабль-д’Олона. Мишель почувствовал, что хотя его рана и была легкой, но от потери крови силы у него на исходе и долго на ногах ему не продержаться.

Увидев экипаж, Мишель тут же принял решение: остановив дилижанс, он поднялся в одно из его отделений и спустя несколько часов оказался в Нанте.

И только тогда с болью в сердце он осознал свое незавидное положение.

Привыкший жить по подсказке и кому-то подчиняться, с детских лет попавший в полную зависимость от чужой воли, он, уйдя от матери и последовав за женщиной, которую полюбил, как бы сменил своего хозяина, и внезапно свалившаяся на него свобода была для него настолько в новинку, что он даже не почувствовал ее прелести, в то время как одиночество показалось ему просто убийственным.

Для легкоранимых сердец нет более жестокого испытания, чем одиночество в большом городе, и чем больше город, тем хуже они себя в нем чувствуют; ощущать себя одиноким в толпе, видеть вокруг себя чужие радостные или равнодушные лица кажется им невыносимым, когда у них на душе лишь тоска и печаль.

Именно это и произошло с Мишелем.

Оказавшись едва ли помимо своей воли в дилижансе, везущем его в Нант, он надеялся, что найдет лекарство от своей печали, но, как оказалось, именно в городе Мишель еще острее почувствовал свою боль. Посреди шумной толпы его преследовал образ Мари, он видел ее в каждой встреченной на дороге женщине, и его сердце разрывалось одновременно от горьких сожалений и бессильных желаний.

В таком настроении Мишель поспешил вернуться в комнату постоялого двора, где он остановился, и, не успев закрыть за собой дверь, залился слезами так же, как за воротами фермы.

Он хотел тут же вернуться в Ла-Банлёвр и броситься в ноги Малышу Пьеру с просьбой стать его заступником перед девушками. Он укорял себя за то, что не сделал этого утром из боязни задеть своим признанием самолюбие Берты.

Думая о возвращении, Мишель, естественно, вспомнил о цели своего путешествия, то есть о покупке некоторых дорогих вещей, столь необходимых Малышу Пьеру в сельской жизни; чтобы оправдать для непосвященных свое отсутствие, он сделал необходимые покупки и собирался написать ужасное письмо, что было единственной истинной причиной его поездки в Нант.

Он подумал, что ему следовало бы начать именно с этого. Приняв решение, он, не теряя ни минуты, сел за стол и написал письмо, на которое упало столько же слез, сколько в нем было слов:

"Мадемуазель!

Я должен был бы чувствовать себя самым счастливым из людей, однако мое сердце разбито! И я даже задаюсь вопросом: не лучше ли было бы умереть, чем испытывать те муки, какие выпали на мою долю?

Что Вы подумаете, что Вы скажете, когда из этого письма узнаете о том, что я больше не в силах утаивать от Вас, чтобы не стать окончательно недостойным Вашей доброты? Однако, мне необходима Ваша доброжелательность, необходима полная уверенность в величии и щедрости Вашей души, необходима в особенности мысль о том существе, которое Вы любите больше всего на свете и которое нас разъединяет, — чтобы осмелиться написать эти строки.

Да, мадемуазель, я люблю Вашу сестру Мари; я люблю ее всей душой! Моя любовь столь велика, что я не представляю своей жизни без нее! Моя любовь столь сильна, что, даже чувствуя перед Вами вину, из-за которой другая, не столь возвышенная натура, как Вы, могла бы посчитать себя смертельно оскорбленной, я простираю к Вам с мольбой руки и говорю: "Оставьте мне надежду заслужить право любить Вас как брат любит сестру!""

И только сложив и запечатав письмо, Мишель задумался над тем, как его доставить Берте.

Не могло быть и речи о том, чтобы найти для этого кого-то в Нанте; это было бы слишком опасным как для почтальона, если бы и нашелся такой надежный человек, так и для того, кто посылал письмо, если бы ему попался предатель; только в сельской местности, где-нибудь в окрестностях Машкуля, Мишель мог рассчитывать найти какого-либо крестьянина, в чьей надежности ему бы не пришлось сомневаться, и подождать в лесу ответ, который решит его судьбу.

Молодой человек решил поступить именно таким образом. Остаток вечера он посвятил последним покупкам, затем сложил все вещи в дорожную сумку; чтобы довести задуманное до конца, ему оставалось только раздобыть лошадь, но он отложил это на завтра.

И на следующее утро, едва пробило девять часов, Мишель уже сидел верхом на отличном нормандском коне, с дорожной сумкой за спиной, готовый вернуться в Рец.

XXIII

О ТОМ, КАК ЗАБЛУДШАЯ ОВЦА ВМЕСТО ЛОНА СЕМЬИ ПОПАДАЕТ В КАПКАН

Был базарный день, и к набережным и улицам Нанта стекался поток селян; когда Мишель добрался до моста Руссо, он увидел перед собой нескончаемую вереницу передвигавшихся почти вплотную друг за другом тяжелых возов с насыпанным доверху зерном; телег, нагруженных овощами; крестьян и крестьянок, каждый из которых в корзинах, в жестяных бидонах, в поклаже, навьюченной на спины лошадей и мулов, торопился привезти в город плоды своих трудов.

Нетерпение Мишеля было столь велико, что он, не задумываясь, ринулся в самую гущу толпы; однако, пробираясь сквозь нее на лошади, он от неожиданности вздрогнул, заметив на стороне встречного движения девушку.

Как и прочие крестьянки, она была одета в юбку в красно-синюю полоску и ситцевую накидку с капюшоном; на голове у нее был такой же, как у всех, платок с бахромой; однако, несмотря на бедный костюм, девушка настолько походила на Мари, что молодой барон не смог удержаться, чтобы не вскрикнуть от удивления.

Мишель хотел было повернуть назад; однако, к несчастью, когда он остановил лошадь, чтобы развернуться, в толпе раздались возмущенные крики; он не осмелился ответить в том же духе, и ему пришлось продолжить свой путь, проклиная про себя тех, кто так медленно продвигался вперед; переехав через мост, он тут же спрыгнул на землю и огляделся по сторонам в поисках того, кому бы можно было на время оставить лошадь, чтобы поскорее узнать, не обмануло ли его зрение, и выяснить, что же понадобилось Мари в Нанте.

И в эту минуту раздался гнусавый, как у всех попрошаек на свете, голос человека, выпрашивавшего у него милостыню.

Он резко обернулся, ибо ему показалось, что этот голос ему знаком.

И у последней опоры моста Руссо Мишель заметил двух человек с такими физиономиями, какие, увидев однажды, уже невозможно было забыть: это были Обен Куцая Радость и Вшивый Триго. Казалось, что сейчас они хотели лишь одного: вызвать как можно больше жалости у прохожих; однако, по всей видимости, у них была и другая задача, связанная с политическими и даже коммерческими интересами метра Жака.

Мишель направился прямо к ним.

— Вы узнаете меня? — спросил он.

Обен Куцая Радость скосил глазом.

— Мой добрый господин, — сказал он, — пожалейте бедного возницу, потерявшего обе ноги под колесами своей повозки на спуске с порога Боже.

— Да, да, славный человек, — произнес Мишель, понимая его хитрость.

И молодой человек слез с лошади, словно собираясь подать милостыню бедному вознице.

И такой милостыней стала золотая монета, которую он опустил в широкую ладонь Триго.

— Я здесь по приказу Малыша Пьера, — сообщил Мишель вполголоса настоящему и мнимому нищим, — посторожите несколько минут мою лошадь: мне надо отлучиться по важному делу.

Калека кивнул в знак согласия; барон Мишель бросил ему поводья и поспешил в обратную сторону.

Однако, если на лошади было трудно проехать, то и пешеходу приходилось отнюдь не легче. Сколько ни старался Мишель перебороть свой робкий характер и проявить напористость, работая локтями, сколько ни спешил протиснуться в малейший просвет между повозками с сеном и капустой, рискуя быть раздавленным, ему все равно приходилось двигаться с той же скоростью, что и толпа, и молодая крестьянка несомненно уже была где-то далеко впереди, когда он добрался наконец до того места, где она ему встретилась.

Он рассудил, что, как все крестьянки, она должна была двинуться в сторону базара, и пошел именно в том направлении, по дороге оглядывая с головы до ног всех встречавшихся ему селянок с таким настойчивым любопытством, что заслужил несколько веселых шуток в свой адрес и едва не был втянут в драку.

Ни одна из селянок не оказалась той, которую он искал.

Мишель обыскал всю рыночную площадь и пробежал по всем прилегавшим улицам, но так и не отыскал прелестное личико, замеченное им на мосту Руссо…

Расстроенный и обескураженный, он уже намеревался было вернуться к оставленной лошади, как вдруг, свернув за угол Замковой улицы, увидел в двадцати шагах от себя юбку с красными полосами и цветами и серую шерстяную накидку, так сильно взволновавшие его воображение.

Походка девушки, носившей столь простую одежду, была такой легкой, какой могла быть только у его грациозной Мари; под складками грубого платья он различал ее стройную и хрупкую фигурку; он видел тонкий изгиб ее нежной шеи; из-под покрывавшего ее голову платка, который служил прелестным обрамлением ее лица, выбивались непокорные пряди, и Мишель узнал те самые белокурые волосы, которыми он так часто восхищался, когда они были заплетены в косы.

У него не оставалось больше сомнений: молодая крестьянка и Мари были одним и тем же лицом; и уверенность Мишеля была столь глубокой, что он не осмелился обогнать ее, чтобы заглянуть ей в лицо, как другим девушкам, а удовольствовался лишь тем, что пересек улицу.

В самом деле, этого стратегического маневра оказалось вполне достаточно, чтобы окончательно убедиться в том, что он не ошибся.

Что привело Мари в Нант? Почему она переоделась для поездки в город?

Эти вопросы без конца вертелись в голове Мишеля, и, сделав над собой невероятное усилие, он уже собирался подойти к ней, как вдруг, поравнявшись с домом номер 17 на все той же Замковой улице, она толкнула входную дверь, оказавшуюся незапертой, и, захлопнув ее за собой, вошла во двор.

Мишель подбежал к двери и толкнул ее — на этот раз она не поддалась.

Молодой барон в недоумении топтался перед дверью, не зная, на что решиться и что предпринять.

Неожиданно кто-то тихонько потянул его за руку; он вздрогнул, ибо его мысли витали где-то далеко, и обернулся.

Это был нотариус Лорио.

— Как?! Вы здесь? — спросил его Лорио, не скрывая своего удивления.

— Что же тут удивительного, метр Лорио, если я оказался в Нанте? — спросил Мишель.

— Пожалуйста, потише; и мой вам совет: не стойте словно вкопанный у этой двери.

— А! Что за муха вас укусила, метр Лорио? Вы всегда, как я знаю, были осторожным человеком, но не до такой же степени.

— Лишняя предосторожность никогда не помешает. Пойдемте-ка отсюда и по дороге поговорим — это лучший способ не привлекать к себе внимания.

Затем, вытирая клетчатым платком пот со лба, нотариус продолжал:

— Идемте же! Я и так себя уже страшно скомпрометировал!

— Клянусь вам, метр Лорио, я не понимаю ни слова из того, что вы мне говорите, — заметил Мишель.

— Вы не понимаете, что я хочу сказать, несчастный юноша? Разве вы не знаете, что вас внесли в список подозреваемых лиц и отдан приказ о вашем аресте?

— Ну и пусть меня арестуют! — с нетерпением произнес Мишель, стараясь увести нотариуса к дому напротив.

— Вам безразлично, что вас арестуют? Ну, господин Мишель, вы слишком легкомысленно восприняли подобную новость. Ладно, хватит философствовать. Между тем должен вам сказать, что та же самая новость, к которой вы отнеслись с безразличием, произвела на вашу матушку такое сильное впечатление, что если бы я случайно не встретил вас здесь в Нанте, то, вернувшись в Леже, я бы тотчас же принялся разыскивать вас.

— Моя мать! — воскликнул молодой человек: нотариус задел самую больную сердечную струну. — Что такое случилось с моей матерью?

— С ней ничего не случилось, господин Мишель, и, слава Богу, она чувствует себя достаточно хорошо, насколько может хорошо себя чувствовать женщина, чье сердце разрывается от волнения и горя, хотя я считаю своим долгом довести до вашего сведения, что душевное здоровье вашей матушки оставляет желать лучшего.

— О, Боже мой! Что вы мне такое говорите! — произнес с тяжелым вздохом Мишель.

— Господин барон, вам ведь известно, что вы были для нее всем на свете; вы не могли забыть, как в детстве она ухаживала за вами, какой заботой окружила вас в том возрасте, когда дети ускользают из-под родительской опеки. И можете себе представить, как она страдает, сознавая, что вы ежедневно подвергаетесь тем же страшным опасностям, что и люди, окружающие вас! Не хочу от вас скрывать, что я посчитал своим долгом предупредить ее о ваших намерениях, ибо, как мне кажется, мне удалось разгадать их. И я выполнил свой долг.

— О!.. И что же вы ей сказали, метр Лорио?

— Я ей сказал без обиняков, что вы, как мне думается, сильно увлечены мадемуазель Бертой де Суде…

— Вот как, — заметил Мишель, — и этот тоже!

— … и что, — продолжал нотариус, не обратив внимания на реплику Мишеля, — по всей видимости, собираетесь на ней жениться.

— И что же ответила моя мать? — спросил, заметно волнуясь, Мишель.

— Черт возьми! Она ответила, как отвечают все матери, когда им говорят о женитьбе их сыновей, а они ее не одобряют. Однако, позвольте спросить вас, мой юный друг, ибо мое положение семейного нотариуса в двух домах должно придать мне какой-то вес в ваших глазах: вы хорошо все обдумали?

— Разделяете ли вы, — спросил Мишель, — предвзятое мнение моей матери или же вам известно что-то нехорошее относительно репутации девиц де Суде?

— Ничего подобного, мой юный друг, — ответил метр Лорио, в то время как Мишель с беспокойством поглядывал на окна в доме, где скрылась Мари, — ничего подобного! Напротив, я считаю этих девушек, которых знаю с их детства, самыми достойными и добродетельными во всем нашем крае, несмотря, как вы понимаете, на сплетни, распространяемые о них некоторыми злыми языками, и на нелепое прозвище, данное им.

— Так почему же, — спросил Мишель, — вы тоже меня не одобряете?

— Мой юный друг, — ответил нотариус, — не забудьте, что я еще не высказал своего мнения, я только считаю своим долгом просить вас соблюдать осторожность… Вам нужно трижды подумать, прежде чем совершить то, что с некоторой точки зрения может показаться… простите за выражение… глупостью, но это вовсе не означает, что я призываю вас отказаться от вашей привязанности, вполне оправданной, учитывая высокие достоинства молодых особ.

— Мой дорогой господин Лорио, — заявил Мишель (находясь вдали от матери, он был не прочь сжечь за собой все мосты), — маркиз де Суде обещал мне руку своей дочери, и не будем больше обсуждать этот вопрос.

— О! Это совсем другое дело, — произнес метр Лорио. — Раз так, то мне остается дать вам лишь один совет: жениться против воли родителей нехорошо с любой точки зрения. Вы вольны настаивать на своем, но для этого вам следует повидаться с вашей матерью, чтобы не давать ей повода жаловаться на вашу черную неблагодарность, и постарайтесь ее переубедить.

— Гм! — осекся Мишель, признавая справедливость слов нотариуса.

— Итак, — настаивал Лорио, — вы обещаете мне сделать то, что я советую вам?

— Да, да, — ответил молодой человек, торопясь избавиться от нотариуса, так как ему послышался шум со стороны прохода и он опасался, что Мари выйдет, пока он говорит с нотариусом.

— Хорошо, — сказал Лорио, — впрочем, вы будете в безопасности только в Ла-Ложери; лишь влияние вашей матери сможет вас спасти от последствий вашего странного поведения. Согласитесь, молодой человек, что с некоторых пор вы совершили много необдуманных поступков, на которые никто не считал вас способным.

— Я с вами согласен, — нетерпеливо произнес Мишель.

— Вот именно этого я и хотел от вас добиться: грешник, признающий свою вину, уже наполовину раскаялся. А теперь мне надо с вами проститься: я уезжаю в одиннадцать часов.

— Вы возвращаетесь в Леже?

— Да, с одной молодой дамой, которую должны привезти сейчас в мою гостиницу, и я пообещал ей место в моем кабриолете, иначе я давно бы предложил его вам.

— Вы можете сделать небольшой крюк всего в полульё, чтобы оказать мне услугу?

— Конечно, с удовольствием, мой дорогой Мишель, — ответил нотариус.

— Поезжайте в Ла-Банлёвр и, умоляю вас, передайте это письмо мадемуазель Берте.

— Хорошо, только ради Бога, — со страхом произнес нотариус, — дайте его мне, не привлекая внимания посторонних! Вы забываете, в какое время мы живем, и ваша забывчивость приводит меня в ужас.

— В самом деле, дорогой господин Лорио, вы даже не можете спокойно стоять на месте, как только к нам приближаются прохожие, вы шарахаетесь от них, словно от чумы. Что с вами происходит? Говорите же, нотариус.

— Происходит то, что я готов поменять мое дело на самое захудалое в департаментах Сарта или Эр; если я и в дальнейшем буду переживать такие волнения, как сейчас, то умру много раньше отмеренного судьбой срока. Вы только послушайте, господин Мишель, — продолжал, понизив голос, нотариус, — мне вот насыпали в карманы против моей воли четыре фунта пороха! И я не могу ступить и шага, чтобы у меня не дрожали коленки; каждая зажженная сигара бросает меня в жар. Ну все, прощайте! Поверьте мне, вам лучше вернуться в Ла-Ложери.

А так как тревога Мишеля, как и метра Лорио, с каждой минутой возрастала, он не стал задерживать нотариуса. Он получил от встречи все, что хотел, то есть теперь он был уверен, что его письмо достигнет Ла-Банлёвра.

Теперь, когда нотариус ушел, Мишель, естественно, обратил свой взор на дом и с самым напряженным вниманием стал вглядываться в окно, где, как ему показалось, приподнялась занавеска и он различил смутный овал лица, выглядывавшего на улицу.

Мишель подумал, что девушка заметила его назойливое присутствие перед домом, поэтому он тут же направился в сторону набережной и постарался спрятаться за углом дома так, чтобы иметь возможность наблюдать за всем, что происходило на Замковой улице.

Вскоре дверь отворилась и на пороге появилась молодая крестьянка.

Но она была не одна.

Ее сопровождал молодой человек в рабочей блузе, по виду похожий на крестьянина. Несмотря на то что они быстро прошли мимо, Мишель успел заметить, что этот человек был действительно молод и благородные черты его лица особенно выделялись на фоне его одежды; Мишель также увидел, что он держался на равных с Мари и что девушка, смеясь, отказалась передать ему корзину, которая была в ее руках, когда он, по всей видимости, предложил ей свою помощь.

Змеиные жала ревности вонзились в сердце Мишеля; слова, которые ему шепнула Мари, убеждали его, что молодые люди переоделись крестьянами не только ради политических интриг, но и, возможно, из-за дел любовных, и он направился к мосту Руссо, то есть в противоположную от молодых людей сторону.

Народу значительно поубавилось, и здесь уже не было такой толчеи. Перейти мост не составило ему большого труда. Однако он напрасно искал глазами Обена Куцая Радость, Триго и свою лошадь — их и след простыл.

Мишель был настолько взволнован и расстроен, что ему не пришло в голову продолжить поиски где-нибудь по соседству; после всего, что сказал нотариус, ему было небезопасно подавать жалобу в полицию, ибо это могло повлечь за собой его собственный арест и стало бы известно о его знакомстве с двумя попрошайками.

Приняв решение добираться домой пешком, он пошел в сторону Сен-Фильбер-де-Гран-Льё.

Проклиная Мари, страдая от ревности, жертвой которой стал, Мишель думал теперь только о том, как бы побыстрее последовать совету метра Лорио, то есть добраться до Ла-Ложери и броситься в объятия матери, к которой решился поехать скорее после увиденного только что, чем вследствие всех увещеваний нотариуса.

Подходя к Сен-Коломбену, он даже не услышал шагов двух жандармов, следовавших за ним по пятам.

— Ваши документы, сударь! — потребовал капрал, оглядев его с головы до ног.

— Документы? — удивился Мишель: подобный вопрос был адресован ему впервые в жизни. — Но у меня их нет.

— А почему же их у вас нет?

— Потому что я не думал, что для поездки из моего замка в Нант мне понадобится паспорт.

— И что это за замок?

— Замок Ла-Ложери.

— Ваше имя?

— Барон Мишель.

— Барон Мишель де ла Ложери?

— Да, барон Мишель де ла Ложери.

— Если вы барон Мишель де ла Ложери, — сказал капрал, — вы арестованы.

И не успел молодой человек даже подумать о том, чтобы попытаться бежать — это позволяла прилегавшая к дороге местность, — как капрал бесцеремонно схватил его за воротник, а в это время жандарм, ярый поборник равенства всех перед законом, надел на Мишеля наручники.

Сноровка жандармов и оцепенение Мишеля позволили произвести арест за несколько секунд, после чего арестованного препроводили в Сен-Коломбен, где он и был заперт в неком подобии погреба, находившегося рядом со сторожевым постом квартировавших здесь войск и использовавшегося в качестве временной тюрьмы.

XXIV

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ТРИГО ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЕСЛИ БЫ ОН ОКАЗАЛСЯ НА МЕСТЕ ГЕРКУЛЕСА, ТО СОВЕРШИЛ БЫ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ПОДВИГА ВМЕСТО ДВЕНАДЦАТИ

Было около четырех часов пополудни, когда Мишель, брошенный в кутузку на сторожевом посту деревни Сен-Коломбен, смог вкусить все прелести своего нового жилища.

Привыкший к яркому дневному свету, он оказался в погребе и вначале ничего вокруг себя не увидел: понадобилось некоторое время, чтобы его глаза смогли привыкнуть к темноте, и только тогда он смог осмотреться.

Это был старый погреб площадью около двенадцати квадратных футов, построенный для хранения или производства вина и превосходно выполнявший роль тюремной камеры, вопреки своему первоначальному назначению.

Погреб наполовину располагался в земле, наполовину выходил на поверхность; его стены были сложены из камня, более прочного, чем требовалось для подобных построек, ибо они использовались в качестве фундамента для возведенного над ним здания.

Пол, естественно, здесь был земляной, превратившийся из-за постоянной сырости в грязное месиво; потолок был образован балками, чрезвычайно близко расположенными друг к другу.

Раньше свет в подвал проникал через длинное слуховое окно, устроенное на уровне земли; однако, после того как подвал превратился в тюрьму, окно изнутри было забито крепкими досками, а снаружи прикрыто огромным мельничным жерновом, прислоненным вертикально к оконному проему. В центре жернова, как раз напротив верхней части окна находилось отверстие; через него поступал единственный слабый луч света, поглощаемый на две трети набитыми досками и способный осветить своим неясным светом лишь середину погреба.

В самом центре погреба стоял развалившийся пресс для производства сидра; от него сохранилась лишь часть сломанного на конце вала, который был изъеден древесным жучком, и круглый лоток из неотесанного камня, который был испещрен причудливыми серебристыми следами улиток и слизняков.

Результаты обследования, произведенного узником, наверняка повергли бы любого другого в уныние, ибо легко было убедиться в том, как мало шансов оставалось на побег; однако он осматривал погреб, повинуясь лишь чувству смутного любопытства. Первый удар, так жестоко поразивший Мишеля в самое сердце, поверг его в состояние подавленности, когда душа безразлична ко всему, что происходит вокруг, и в ту минуту, когда он расстался со своей сладкой надеждой на то, что его любит Мари, для него уже не имело значения — дворец это или тюрьма.

Мишель присел на лоток и стал раздумывать над тем, кем бы мог быть сопровождавший Мари молодой человек в рабочей блузе; лишь на короткое время он отвлекался от невеселых мыслей о сопернике только затем, чтобы предаться воспоминаниям о первых днях знакомства с сестрами, и этим без конца терзал себе душу, ибо, как сказал флорентийский поэт, великий художник по части описания адских мук, худшая из всех пыток — это воспоминание во времена несчастья о счастливых днях.

Однако мы оставим юного барона наедине с его печалью, чтобы посмотреть, что происходило в других помещениях сторожевого поста деревни Сен-Коломбен.

Если говорить о его прямом предназначении, то пост, занятый в течение нескольких дней подразделением регулярных войск, располагался в просторном доме, выходившем фасадом во двор, а тыльной стороной — на проселочную дорогу, ведущую из Сен-Коломбена в Сен-Фильбер-де-Гран-Льё в километре от первой из двух упомянутых деревень и в двухстах шагах от дороги, по которой можно добраться из Нанта в Ле-Сабль-д’Олон.

Дом, построенный на развалинах из камней, оставшихся от старой феодальной крепости, стоял на возвышенности, откуда хорошо просматривалась вся округа.

Преимущества такого месторасположения привлекли внимание Дермонкура, когда он возвращался из Машкульского леса.

И он оставил здесь двадцать солдат, превратив этот дом в некое подобие укрепленного пункта, где при необходимости могли укрыться экспедиционные отряды; дом мог бы в то же время служить пересыльной тюрьмой, где можно было содержать узников до того, как будет установлено регулярное сообщение между Сен-Фильбером и Нантом, чтобы затем доставлять их в Нант под сильным конвоем и таким образом исключить всякую попытку напасть на них с целью освобождения.

Пост Сен-Коломбен внутри состоял из одной довольно просторной комнаты и сарая.

Комната, располагавшаяся как раз над погребом, где был заперт Мишель, возвышалась на пять или шесть метров над уровнем земли и служила караульным помещением, в которое можно было попасть по лестнице, собранной из обломков донжона замка и расположенной вдоль стены.

Сарай был казармой для солдат: они здесь спали на соломе.

Пост охранялся по всем правилам военной науки: один часовой стоял у ворот, выходивших на дорогу, а другой — на увитой плющом наблюдательной вышке, единственном строении, оставшемся от разрушенного старого феодального замка.

Итак, часов в шесть вечера солдаты маленького гарнизона сидели на катках для выравнивания земли, оставленных с наружной стены дома. Это было их излюбленное место для отдыха; наслаждаясь ласковыми лучами заходящего солнца, они могли отсюда любоваться живописной панорамой раскинувшегося на горизонте озера Гран-Льё, поверхность которого была освещена дневным светилом и походила на гигантских размеров скатерть из алого полотна; у их ног проходила дорога на Нант, похожая в это время года на широкую ленту, извивающуюся по зеленому покрывалу равнины; и мы должны отметить, что наши герои в красных штанах с гораздо большим вниманием следили за тем, что происходило на дороге, чем наслаждались созерцанием изумительной по красоте картины, созданной прихотливой природой.

С наступлением вечера крестьяне возвращались с полей, стада спешили в свой хлев, и дорога в это время была отнюдь не пустынной: солдатам было на что посмотреть. Каждая телега, нагруженная сеном, каждая группа крестьян, возвращавшихся из Нанта с базара, и в особенности каждая крестьянка в короткой юбке давали им пищу для размышлений и повод для шутливых восклицаний, и мы должны еще раз отметить, что по вечерам хватало и того и другого.

— Посмотри, — неожиданно воскликнул один из солдат, — что это я вижу там, внизу?

— В нашу сторону направляется волынщик, — ответил другой солдат.

— Как, волынщик в наших краях? — заметил третий. — Ты что, все еще находишься в своей Бретани? Заруби себе раз и навсегда на носу: здесь нет волынщиков, а есть только народные сказители.

— Хорошо, но что же тогда он несет за спиной, если не свой музыкальный инструмент?

— Это и есть самый настоящий музыкальный инструмент, — сказал четвертый солдат, — но он называется шарманкой.

— Какая-то странная шарманка! — заметил первый

Спорим, что это котомка. И она принадлежит нищему, ты же видишь, в каких он лохмотьях.

— Хорошенькая котомка с глазами и носом, как у нас с тобой. Ну, посмотри же, Лимузен!

— У Лимузена тяжелая рука, но не зоркий глаз, — произнес другой солдат, — все сразу иметь невозможно.

— Будет вам, будет! — сказал капрал. — Давайте подведем итог: перед нами человек, несущий на своих плечах другого человека.

— Капрал прав! — хором воскликнули солдаты.

— Я всегда прав, — произнес человек с шерстяными нашивками, — прежде всего потому, что я ваш капрал, затем как старший по званию; и если кто-нибудь еще продолжает сомневаться, то он сможет сейчас убедиться в правоте моих слов, ибо эти люди направляются в нашу сторону.

Действительно, нищий, о котором только что с таким жаром спорили солдаты и в котором наш читатель, несомненно, признал Триго, а в волынке, шарманке и котомке — Обена Куцая Радость, свернул налево и пошел по откосу к посту Сен-Коломбен.

— Какие мерзавцы! — продолжал один из солдат. — Подумать только, если бы этот урод застал одного из нас в зарослях, он бы, не задумываясь, всадил в него пулю. Не так ли, капрал?

— Возможно, — ответил капрал.

— А когда он увидит, что нас здесь много, — продолжал солдат, — то подойдет и попросит милостыню, трус!

— Так я и раскошелился! Он у меня не получит ни су! — сказал первый из солдат, принимавших участие в разговоре.

— Подожди-ка, — произнес второй, поднимая с земли камень, — вот что я положу ему в шляпу.

— Я тебе запрещаю это делать, — сказал капрал.

— Почему?

— Потому что у него нет шляпы.

И солдаты покатились со смеху, единодушно признав шутку старшего по званию исключительно остроумной.

— Ладно, ладно, — произнес один солдат, — на каком бы инструменте ни играл этот чудак, не будем его обескураживать. Не кажется ли вам, что в этом убогом скрывается тьма талантов, а вы хотите пренебречь такого рода спектаклем, который на нас свалился?

— Спектаклем?

— Или концертом… Все попрошайки этого края вроде трубадуры. Мы его заставим спеть нам все песни, какие он знает, и даже те, каких не знает, и это поможет нам скоротать вечер.

В эту минуту нищий, переставший быть загадкой для солдат, подошел так близко, что от них его отделяло всего четыре шага, и протянул руку для подаяния.

— Вы не ошиблись, капрал, когда сказали, что у него на плечах сидит человек.

— Нет, я ошибся, — ответил капрал.

— Как так?

— Это не человек, а лишь половинка человека.

И солдаты расхохотались над второй шуткой так же, как покатывались над первой.

— Вот кому не надо тратиться на штаны!

— Да ему и сапоги нет надобности покупать! — добавил капрал, чья шутка, как всегда, развеселила солдат.

— Как же они уродливы! — заметил Лимузен. — Прямо обезьяна на спине у медведя!

Триго с самым невозмутимым видом выслушивал плоские шутки солдат, сыпавшиеся на него со всех сторон. Он стоял с протянутой рукой, придав своей физиономии самое кроткое выражение, в то время как Обен Куцая Радость, в своем качестве оратора товарищества, гнусавым голосом повторял одни и те же слова:

— Помилосердствуйте, добрые господа! Подайте милостыню бедному вознице, потерявшему обе ноги под своей телегой на спуске Ансени.

— Какие же вы темные, — сказал один солдат, — если просите милостыню у пехтуры! Какие же вы круглые дураки! Если вывернуть все наши карманы, мы вряд ли наскребем и половину того, что находится в ваших.

Услышав эти слова, Обен Куцая Радость тотчас же переделал на другой лад свою песенку и, уточняя предмет своих просьб, снова затянул:

— Добрые господа, подайте, Христа ради, маленький кусочек хлеба; раз у вас нет денег, то кусочек хлеба у вас наверняка найдется.

— Мы найдем для тебя хлеба, — ответил капрал, — и сверх того ты получишь тарелку супа и даже с куском мяса, если его еще не съели. Это мы тебе дадим. Но, скажи нам, приятель, что ты можешь нам предложить взамен?

— Мои добрые господа, я помолюсь за вас Богу, — ответил гнусавым голосом Куцая Радость, который играл роль генерал-баса для пения своего товарища.

— Это не повредит никому, — произнес капрал, — да, молитва никому не повредит, но этого явно недостаточно. А что-нибудь забавное есть в твоей лядунке?

— Что вы имеете в виду? — спросил Куцая Радость с самым невинным видом.

— Я имею в виду, что, какими бы мерзкими типами вы ни были, возможно, вы умеете насвистывать какие-нибудь занятные мелодии. В таком случае вперед, поехали! Кто хочет получить на ужин хлеб и суп с мясом, должен их заработать. Ну-ну, я слушаю!

— О, я не отказываюсь, а совсем наоборот, мой офицер! — польстил капралу Обен. — Если вы подадите нам милостыню, разве немного развлечь вас и ваших людей не будет самым малым, что мы сможем вам предложить взамен?

— Развлеки нас, если можешь! И без особых церемоний, ибо мы смертельно скучаем в этой дыре!

— Для начала, — произнес Куцая Радость, — мы попробуем показать вам кое-что из того, что вы конечно же никогда не видели.

Каким бы избитым ни показалось это обещание, прозвучавшее как обычная песенка всех балаганных зазывал, но оно вызвало огромный интерес у солдат, и они, притихнув, с любопытством и даже не без некоторого уважения поспешили окружить двух нищих плотным кольцом.

Сидевший до сих пор на плечах Триго, Обен Куцая Радость пошевелил культями ног, подав знак, что хочет спуститься на землю, и Триго, с привычной покорностью выполняя волю своего хозяина, присел на обломок от зубца стены, лежавший наполовину скрытый крапивой справа от катков, что служили солдатам скамьей.

— Вот это выучка! — восхитился капрал. — Мне бы такого малого, я бы перепродал его толстяку-лекарю: он никак не может подобрать себе индюшонка по вкусу.

Тем временем Куцая Радость поднял с земли камень и подал его Триго.

Не ожидая дальнейших указаний, Триго сжал камень пальцами, затем раскрыл ладонь и показал, что от камня остался лишь порошок.

— Вот это Геркулес! Пенге, тебе бы так, — сказал капрал, обращаясь к тому солдату, кого мы уже два или три раза упоминали под кличкой Лимузен.

— Ну, мы еще посмотрим, — ответил солдат и бросился во двор.

А Триго, не обращая внимания ни на слова, ни на уход Пенге, флегматично продолжал свои фокусы.

Схватив двух солдат за ремни полевых сумок, он осторожно приподнял их в воздух и держал в таком положении на вытянутых руках в течение нескольких секунд, затем с самым невозмутимым видом поставил их на землю.

Солдаты разразились восторженными криками.

— Пенге! Пенге! — кричали они. — Эй, куда ты там запропастился? Посмотри на этого малого, он тебя запросто уложит!

А Триго продолжал как ни в чем не бывало показывать свои трюки, словно они были заранее придуманы. Он пригласил двух солдат усесться на плечи своих товарищей и приподнял четверку почти с такой же легкостью, как и первую пару.

Не успел он их поставить на землю, как появился Пенге, неся на каждом плече по ружью.

— Браво, Лимузен! Браво! — воскликнули солдаты.

Приободренный возгласами товарищей, Пенге сказал:

— Так каждый дурак сможет! Эй ты, людоед, попробуй сделать так, как я.

И, засунув по пальцу в ствол каждого ружья, он поднял их вверх на вытянутых руках.

— Ба! — воскликнул Куцая Радость, в то время как Триго, скривив губы, что вполне могло сойти за насмешливую улыбку, смотрел, как Лимузен демонстрировал свою силу и сноровку. — Ба! Принесите-ка еще парочку ружей!

Действительно, когда принесли ружья, Триго нанизал на четыре пальца одной руки по ружью и приподнял их до уровня глаз с такой легкостью, что ни один мускул даже не дрогнул на его лице.

Этого было достаточно, чтобы Пенге понял, что ему придется оставить надежду выйти победителем из состязания с этим нищим.

Порывшись в кармане, Триго достал подкову и согнул ее пополам, будто это был обычный кожаный ремешок.

И после каждого своего трюка Триго поглядывал на Куцую Радость, как бы выпрашивая у него улыбку, а тот одобрительно кивал ему в ответ, и это указывало на то, что он был доволен.

— Видишь ли, — сказал Куцая Радость, — ты пока что нам заработал на ужин, а теперь надо заслужить, чтобы нас оставили на ночь. Не правда ли, мои добрые господа, если мой товарищ покажет вам нечто более замечательное, чем все то, что вы до сих пор видели, вы дадите нам охапку соломы и позволите переночевать где-нибудь в уголке?

— О! Это невозможно, — сказал сержант, пришедший посмотреть представление, когда услышал крики и восторженные возгласы солдат, — у нас строгий приказ.

Такой ответ, казалось, озадачил Куцую Радость, и его лисья мордочка сразу стала серьезной.

— Ба! — предложил один из вояк. — Мы скинемся, чтобы собрать вам десять су, и вы сможете переночевать в первом попавшемся вам на пути постоялом дворе, где постель несравненно мягче, чем ржаная солома.

— А если у того быка, что служит тебе вместо лошади, — добавил другой, — ноги такие же крепкие, как и руки, ему ничего не стоит прошагать один или два километра.

— Посмотрим сначала на главный трюк, который он нам припас! — хором воскликнули солдаты.

Было бы не по-товарищески со стороны Куцей Радости лишать Триго барышей, связанных с этим воодушевлением, и он тут же уступил просьбам солдат, что свидетельствовало о его уверенности в твердости бицепсов приятеля.

— А нет ли здесь, — спросил он, — какого-нибудь неотесанного камня, бруса или еще чего-нибудь, что весит этак фунтов тысячу двести или тысячу пятьсот?

— Вот тот камень, на котором вы сидите, — ответил один из солдат.

Куцая Радость только пожал плечами.

— Если бы у камня было за что ухватиться, — сказал он, — то Триго поднял бы его одной рукой.

— Есть тут один жернов, которым мы прикрыли окно в камеру, — заметил другой солдат.

— А почему бы сразу не весь дом? — сказал капрал. — Вспомните, как вы его передвигали вшестером, да еще с каким трудом, да еще с помощью рычага! И как я бесился от того, что мое звание не позволяло мне помочь вам, и называл вас кучей бездельников!

— Впрочем, — сказал сержант, — жернов нельзя сдвигать с места в то время, когда в камере сидит заключенный.

Взглянув на Триго, Куцая Радость ему подмигнул. И не обращая внимания на слова сержанта, Триго направился к огромному камню.

— Разве вы не слышите, что я вам сказал? — повысив голос, произнес сержант и схватил Триго за руку. — К этому камню нельзя прикасаться!

— Но почему? — сказал Куцая Радость. — Если ему удастся сдвинуть жернов с места, он сумеет, будьте спокойны, поставить его обратно.

— К тому же, — вступил в разговор один солдат, — стоит только взглянуть на мышонка в капкане, как тут же становится ясно, что он неспособен на побег: этого худенького несчастного заморыша можно было бы легко принять за переодетую женщину; я даже вначале подумал, что это герцогиня Беррийская.

— К тому же он только и делает, что льет слезы, и ему вовсе не до побега, — в свою очередь подал голос капрал, которому никак не хотелось пропустить такое зрелище. — Когда Пенге и я, то есть я и Пенге, спустились в погреб, чтобы дать ему поесть, он так плакал, что можно было принять два его глаза за два крана.

— Ну, хорошо, так и быть, — согласился сержант (ему, несомненно, так же как и другим, хотелось увидеть, как нищий справится с такой непосильной задачей), — беру всю ответственность на себя.

Триго поспешил воспользоваться его согласием. Подойдя вплотную к жернову, он обхватил его двумя руками за основание и, упершись плечом в его середину, поднатужился, пробуя его приподнять.

Однако под весом огромной каменной глыбы осела рыхлая земля, на которой покоился жернов, в результате чего он вошел в грунт на глубину четырех или пяти дюймов, и увеличившаяся сила сцепления с землей свела на нет все усилия Триго.

После того как Обен Куцая Радость, словно огромный жук, подполз на руках и коленках к сгрудившимся вокруг Триго солдатам, ему сразу стало ясно, почему усилия гиганта не увенчались успехом; подобрав большой плоский камень, он наполовину с его помощью, наполовину с помощью рук, освободил жернов от грунта.

И тогда Триго снова принялся за дело; на этот раз ему посчастливилось. Он приподнял каменную глыбу и в течение нескольких секунд держал ее на плече, прижав к стене, на расстоянии фута от земли.

Восторгу солдат не было границ. Они окружили Триго, наперебой поздравляя его, на что гигант, казалось, не обращал ни малейшего внимания; восхищение передалось от солдат к капралу и по иерархической лестнице, естественно, к самому сержанту; уже звучали предложения, сдобренные всеми известными и неизвестными ученикам бога Марса ругательствами, пронести Триго как победителя на руках до самой столовой, где его ожидал приз за проявленную доблесть, ибо все зрители считали, что Триго заслужил не только хлеб, тарелку супа с жестким кусочком мяса, но еще и то, что обычно ест генерал или даже сам король французов, и это было бы совсем не лишним, чтобы поддержать силы, необходимые для свершения таких героических подвигов.

Как мы уже сказали, Триго, казалось, ничуть не возгордился своим триумфом: его физиономия оставалась такой же безучастной, как и морда быка, которому дали передохнуть после тяжелого труда, и только глаза, обращенные на Обена Куцая Радость, спрашивали: "Хозяин, ты доволен?"

В противоположность Триго, Куцая Радость сиял от удовольствия, безусловно довольный впечатлением, произведенным на зрителей демонстрацией силы его товарища, тем более что, лишившись ног, он считал мускулы гиганта своими; возможно, он просто радовался тому, как ловко успел осуществить задуманное: пока Триго был в центре всеобщего внимания, он, держа в руке большой плоский камень, просунул его под жернов, положив таким образом, чтобы огромная каменная глыба, прикрывавшая тюремное окошко, встала на плоскую поверхность камня, что позволяло теперь ее передвинуть и ребенку.

Нищих проводили в столовую; и здесь Триго снова представился случай заслужить восторженные похвалы солдат.

После того как он проглотил целый котелок супа, ему дали еще четыре порции мяса и два пайковых хлеба.

Триго съел первый хлеб с двумя порциями мяса; затем, словно вкусовые качества пищи зависели от порядка ее приема, он взял второй хлеб, разломил пополам, и, сделав в середине углубление, проглотил в качестве развлечения вынутый хлебный мякиш, положил туда мясо, затем сложил обе половинки и с самым невозмутимым видом вонзился в них зубами, что вызвало всеобщее ликование присутствовавших и громкие крики "браво".

Не прошло и пяти минут, как весь хлеб был смолочен, словно его поместили между двумя жерновами, похожими на те, что поднимал Триго на удивление публики. От хлеба остались одни только крошки, и Триго, казалось готовый начать все сначала, бережно собрал их в ладонь и отправил в рот.

Ему тут же принесли еще один хлеб, и, хотя он был черствый, Триго расправился с ним так же, как и с двумя предыдущими.

Солдаты никак не могли успокоиться: они охотно бы пожертвовали всей своей провизией, лишь бы довести опыт до конца, однако сержант счел нужным проявить благоразумие и положить конец их научному любопытству.

Куцая Радость снова стал задумчивым, что тут же заметили солдаты.

— Эй, послушай, ты ешь и пьешь, — сказал ему капрал, — за счет своего товарища, а это несправедливо; мне кажется, если бы ты спел нам какую-нибудь песенку, то смог бы сам расплатиться за свою долю.

— Верно! — подхватил сержант.

— Давай песню, — закричали солдаты, — и тогда будет полный праздник.

— Гм! Я знаю немало песен, — сказал Куцая Радость.

— Тем лучше, начинай!

— Да, но мои песни могут вам не понравиться.

— Лишь бы только это не были ваши заунывные напевы, с которыми разве что можно хоронить черта. А так нам все понравится, что бы ты ни спел: мы в Сен-Коломбене непривередливы.

— Да, — сказал Куцая Радость, — я понимаю, вам здесь скучно.

— Смертельно! — заметил сержант.

— Мы не просим, чтобы ты пел, как господин Нурри, — вставил слово один из солдат родом из Парижа.

— И чем смешнее будет песня, — добавил другой солдат, — тем лучше.

— Раз я ел ваш хлеб и пил ваше вино, — произнес Куцая Радость, — я не имею права отказываться, но, повторяю, возможно, вам не понравятся мои песни.

И он запел:

К ружью! К ружью! Вы видите — вдали На горизонте адская ватага!

Мы спрячемся, чтоб их врасплох застичь,

Кто в роще, кто в кустах на дне оврага.

Ну, парни, поохотимся на дичь!

С ружьем в руке быть начеку, ребята!

Пусть синие крадутся воровато —

Нежданная их ждет здесь западня.

Долг королю и Господу храня,

Окружим их сплошным кольцом огня!..

Куцей Радости не дали допеть до конца. После первых слов удивление солдат тут же сменилось криками негодования; десяток солдат бросились к нему, а сержант, схватив его за горло, повалил на пол.

— Ах ты мерзавец! — воскликнул он. — Я проучу тебя, будешь знать, как петь песни, прославляющие бандитов!

Не успел сержант закончить свою фразу, сопровождаемую излюбленными ругательствами, как Триго с горевшими от гнева глазами раскидал набросившихся на Куцую Радость солдат и, оттолкнув сержанта, встал впереди своего товарища с таким угрожающим видом, что солдаты на несколько секунд замерли в нерешительности.

Однако эти вояки, устыдившись, что они спасовали перед безоружным человеком, выхватили из ножен сабли и бросились на нищих.

— Убьем их! Убьем их! — кричали они. — Это шуаны!

— Вы просили какую-нибудь песню; я же вас предупреждал, что песни, которые я знаю, могут вам не понравиться! — крикнул Куцая Радость так громко, что перекричал всех. — Вам не надо было настаивать. Так почему вы жалуетесь?

— Раз ты не знаешь других песен, кроме той, что мы сейчас услышали, — ответил сержант, — значит, ты мятежник и тебя надо арестовать.

— Я знаю песни, которые нравятся селянам, чьей милостыней я живу. Неужели несчастный инвалид, как я, или идиот, как мой приятель, могут представлять для вас серьезную опасность? Возьмите нас под стражу, если вам так хочется, но такой арест не делает вам чести.

— Ладно, но вам все же придется переночевать в кутузке! У вас не было крова на ночь, мои красавчики, — я вам устрою ночлег! Свяжите, обыщите и тотчас отведите их в камеру.

Однако Триго по-прежнему стоял с угрожающим видом, и никто не торопился выполнять приказ сержанта.

— Если вы добровольно не сдадитесь, — произнес сержант, — я распоряжусь принести заряженные ружья и тогда посмотрим, как ваша кожа выдержит пулю.

— Ну, будет, Триго, будет, мой мальчик, — сказал Куцая Радость. — Надо смириться: впрочем, не волнуйся. Нас скоро выпустят: такие бедняки, как мы, не заслуживают хороших тюрем.

— В добрый час! — воскликнул сержант, довольный тем, что дискуссия приняла мирный оборот. — Вас обыщут и, если не найдут ничего подозрительного и вы не будете шуметь ночью, утром выпустят на свободу.

Нищих обыскали, но у них не нашли ничего, кроме нескольких мелких монет, что еще больше убедило сержанта проявить снисхождение к пленникам.

— В конце концов, — сказал он, указывая на Триго, — этот огромный бык не виновен, и я не вижу, почему мы должны его арестовывать.

— Не считая того, — добавил Лимузен, — что, если ему взбредет в голову, как его предку Самсону, упереться в стену, она рухнет нам на головы.

— Ты, прав, Пенге, — сказал сержант, — тем более что ты разделяешь мое мнение. Нам только этого и не хватало. Ну, друг, убирайся, и поскорее!

— О мой добрый господин, не разлучайте нас, — плаксивым голосом затянул Куцая Радость, — мы не можем жить друг без друга: он — мои ноги, а я — его глаза.

— По правде говоря, — заметил один солдат, — они связаны покрепче любовников.

— Нет, — сказал сержант, обращаясь к Куцей Радости, — я оставляю тебя на ночь в кутузке для наказания, а завтра дежурный офицер решит, что с тобой делать. А теперь — живо вперед!

Два солдата направились к Куцей Радости, но он с неожиданной для инвалида ловкостью забрался на плечи Триго, и тот спокойно направился в сопровождении солдат в сторону подвала.

По дороге Обен, прижавшись губами к уху своего приятеля, произнес тихим голосом несколько слов. После того как Триго опустил его перед дверью в подвал, сержант подтолкнул инвалида, и тот покатился в камеру, словно огромный шар.

Затем Триго вывели за пределы поста и закрыли за ним ворота.

Словно оглушенный, Триго неподвижно простоял несколько минут, казалось, не зная, на что решиться. Он попробовал было устроиться на катке, на котором раньше отдыхали солдаты, но часовой запретил ему, указав, что здесь не полагалось находиться посторонним, и нищий направился в сторону Сен-Коломбена.

XXV

БЕГСТВО НА ВОЛЮ

Часа два спустя после задержания Обена Куцая Радость караульный услышал стук колес повозки, приближавшейся к посту. В соответствии с требованиями устава он крикнул: "Кто идет?", а когда повозка уже почти поравнялась с ним, приказал вознице остановиться.

Повозка остановилась.

Капрал и четверо солдат вышли за ворота, чтобы взглянуть на возницу и рассмотреть его повозку.

Перед ними была обычная крестьянская телега, набитая сеном, ничем не отличавшаяся от любой другой повозки, проезжавшей вечером по дороге на Нант; лошадью управлял возница, объяснивший, что везет в Сен-Фильбер сено для своего хозяина; затем он добавил, что выбрал для поездки ночь из-за нехватки времени, необходимого для полевых работ; выслушав крестьянина, капрал приказал его пропустить.

Однако такое проявление доброй воли со стороны военных не пошло на пользу бедному крестьянину: его телега, запряженная единственной лошадью, остановилась там, где подъем был наиболее крут, и, несмотря на все усилия возницы и его лошади, не могла сдвинуться с места.

— Думать надо было, прежде чем так нагружать несчастную скотину! — произнес капрал. — Разве вы не видите, что на телеге в два раза больше груза, чем бедная лошадь способна везти.

— Как жаль, — произнес второй солдат, — что сержант прогнал того малого, похожего на грязного быка и так хорошо нас развлекавшего! Мы бы его впрягли в телегу вместе с лошадью, и, немного поднатужившись, он помог бы вознице.

— Ох! Еще неизвестно, согласился бы он, чтобы его запрягли, — не поддержал его другой солдат.

Если бы солдат мог видеть, что происходило сзади повозки, он тут же бы получил подтверждение своим словам о том, что Триго воспротивился бы, если бы его попросили тащить воз в гору. \

Кроме того, от его внимания не ускользнуло бы, что лошадь не могла сдвинуть повозку с места отнюдь неспроста, ибо нищий под покровом темноты схватился руками за деревянную оглоблю, служившую для поддержки груза, и, упершись ногами в землю, а телом откинувшись назад, тянул телегу в противоположную сторону, мерясь силой, — с еще большим успехом, чем в прошедший вечер, — с лошадью.

— Ну что, подтолкнуть вас? — спросил капрал.

— Подождите, я сделаю еще одну попытку, — ответил возница и, повернув телегу, чтобы уменьшить ее сползание вниз с крутизны холма, взял лошадь под узцы, намереваясь заставить ее сделать хотя бы один шаг вперед, чтобы хоть как-то оправдаться в глазах солдат.

Но сколько он ни хлестал лошадь, сколько ни повышал голос и ни натягивал поводья, сколько солдаты ни помогали ему криками, лошадь по-прежнему только напрасно напрягала мышцы, высекая искры из-под копыт; затем несчастный конь повалился на бок, и в тот же самый миг, словно колеса встретили какое-то препятствие, нарушившее равновесие, повозка накренилась влево и перевернулась.

Солдаты, бросившись вперед, поспешили освободить лошадь от упряжи. В своем порыве они не заметили Триго: он, безусловно, остался доволен своим успехом, когда подлез под телегу и приподнял ее на своих геркулесовых плечах, а затем раскачал так, что она потеряла равновесие. Он преспокойно вылез из-под телеги и исчез в зарослях.

— Если хочешь, мы тебе поможем поставить телегу на колеса, — сказал капрал крестьянину. — Ты только отправляйся за второй лошадью; без нее ты не сможешь даже тронуться с места.

— Ах! Честное слово, это выше моих сил, — ответил возница. — Вот утром, когда рассветет! Видно, сам Господь Бог не хочет, чтобы я продолжил свой путь, а воле Божьей нельзя противиться.

И с этими словами крестьянин забросил поводья на спину лошади, снял седёлку, поднял коня на ноги и, пожелав доброй ночи солдатам, исчез в темноте.

Шагов за двести от караульного поста его нагнал Триго.

— Ну как, — спросил крестьянин, — ты доволен?

— Да, — ответил Триго, — мы все сделали так, как приказал Обен Куцая Радость.

— Ну, тогда в добрый час! А я оставлю лошадь там, где ее взял, и это не так уж трудно сделать, чего не скажешь о телеге. Когда ее владелец проснется утром и кинется искать свое сено, то весьма удивится, найдя его наверху по соседству с постом!

— Ничего! Я скажу ему, что так было нужно для нашего дела, — ответил ему Триго, — и он не станет нас бранить.

И они распрощались.

Только Триго не ушел далеко от поста; он бродил вокруг него до тех пор, пока не услышал, как в Сен-Коломбене пробило одиннадцать часов; сняв сабо и взяв их в руку, он бесшумно вернулся к посту и, не замеченный часовым, который, как доносилось до слуха нищего, прохаживался взад и вперед, пробрался к окошку тюрьмы.

Стараясь не шуметь, Триго разбросал выпавшее из повозки сено по земле таким образом, чтобы оно легло толстым слоем; затем бережно опустил сверху жернов, прикрывавший окошко тюрьмы, и, нагнувшись к оконному проему, осторожно оторвал доски, прибитые изнутри, поднял наверх Обена Куцая Радость, подталкиваемого Мишелем сзади, после чего вытащил и молодого барона, протянув ему руку. Затем, посадив на каждое плечо по узнику, Триго, по-прежнему с босыми ногами, удалился от поста и, несмотря на свой внушительный вес и двойной груз, который он взвалил на свои плечи, произвел не больше шума, чем кошка, крадущаяся по ковру.

Когда Триго сделал шагов пятьсот, он остановился, но не от усталости, а потому что так захотел Обен Куцая Радость.

Мишель соскользнул на землю и, порывшись в кармане, вытащил пригоршню мелочи с поблескивавшими в ней золотыми монетами и пересыпал их в широкую ладонь Триго.

Триго хотел было их спрятать в свой карман, в два раза более широкий, чем его ладонь, служившая этому карману приемным устройством.

Но тут его остановил Обен.

— Верни все господину, — сказал он, — мы не принимаем подаяние из двух рук сразу.

— Как это из двух рук? — спросил Мишель.

— А вот как. Вы нам нисколько не должны, о чем, возможно, и не подозреваете, — сказал Куцая Радость.

— Мой друг, я вас не понимаю.

— Мой юный господин, — продолжал калека, — теперь, когда мы оказались на свободе, я могу вам честно признаться, что слегка покривил душой, когда сказал вам, что попал в кутузку с единственной целью вызволить вас оттуда; мне было необходимо, чтобы вы мне слегка помогли; без вашей помощи я бы не смог добраться до слухового окна; и теперь, когда благодаря вам и крепким рукам моего друга Триго наш побег прошел без помех, могу вам признаться, что вы лишь сменили одну тюрьму на другую.

— Что это значит?

— А то, что, если, вместо сырого и вонючего подвала, тихой и ясной ночью перед вами раскинулось широкое поле, это вовсе не означает, будто вы выбрались из тюрьмы.

— Я в тюрьме?

— По крайней мере, вы находитесь под стражей.

— Под чьей стражей?

— Под моей!

— Под вашей? — спросил, рассмеявшись, Мишель.

— Да, и еще примерно с четверть часа. И вы напрасно смеетесь: вы наш пленник до тех пор, пока я не передам вас в руки того, кто вас ищет.

— А кто же это?

— Скоро увидите… Я всего лишь выполняю поручение, ни больше и ни меньше. Не надо отчаиваться; вот единственное, что я могу вам сказать. Вы могли бы оказаться еще в более затруднительном положении, чем сейчас.

— Однако?..

— Так вот, от имени тех, кто оказал мне услуги и кто щедро вознаградил беднягу Триго, мне было сказано: "Освободите господина барона Мишеля де ла Ложери и приведите его ко мне". Вот я вас и освободил, господин барон, и сейчас веду к назначенному месту.

— Послушайте, — произнес молодой человек, на этот раз не поняв ни слова из того, что ему сказал трактирщик из Монтегю. — Вот мой кошелек, он будет ваш, только покажите мне дорогу на Ла-Ложери, куда я хочу прийти до рассвета, и я буду вам весьма признателен.

Мишель подумал, что его освободители посчитали предложенное им вознаграждение не соответствующим оказанной ими великой услуге.

— Сударь, — ответил Куцая Радость с таким достоинством, на какое только был способен, — мой приятель Триго не сможет принять от вас вознаграждение, потому что ему заплатили как раз за обратное тому, о чем вы его просите; что до меня, то я не знаю, знакомы ли вы со мной; в любом случае позвольте представиться: я честный торговец, вынужденный из-за разногласий с правительством покинуть свое дело; однако, несмотря на то что в данный момент я больше похож на нищего, хочу, чтобы мой внешний вид не вводил вас в заблуждение: я оказываю услуги, но никогда ими не торгую.

— Но куда же, черт возьми, вы меня ведете? — спросил Мишель, совсем не ожидавший такой щепетильности от своего собеседника.

— Вам остается только следовать за нами, и часа не пройдет, как вы все узнаете.

— Следовать за вами, когда вы заявили, что я ваш пленник? Ах, это было бы с моей стороны непростительной глупостью, и не рассчитывайте на это!

Обен Куцая Радость ничего не сказал в ответ, но одного его взгляда было достаточно, чтобы Триго понял, как ему надлежит поступить. Молодой барон не успел еще закончить свою фразу и сделать шаг вперед, как нищий, выбросив, словно крюк, руку, схватил его за шиворот.

Мишель хотел было закричать, посчитав, что лучше уж сидеть в погребе у солдат, чем быть пленником Триго, но попрошайка свободной рукой прикрыл ему рот словно известным кляпом г-на де Вандома, и они прошли полем шагов семьсот или шестьсот со скоростью скаковой лошади, ибо Мишель почти что висел на руке великана, касаясь земли лишь кончиками сапог.

— Довольно, Триго! — сказал Куцая Радость, занявший привычное место на плечах нищего, казалось и не чувствовавшего двойной нагрузки. — Хватит! Молодому барону теперь, наверное, уже претит сама мысль вернуться в Ла-Ложери. Кроме того, нас просили не испортить товар.

Затем, когда Триго остановился передохнуть, Обен сказал, обращаясь к Мишелю, едва переводившему дух:

— Ну как, теперь вы будете вести себя более благоразумно?

— Сила на вашей стороне, а у меня нет оружия, — ответил молодой человек, — мне ничего не остается, как терпеть ваше дурное обращение.

— Дурное обращение? Ах! И вы еще смеете произносить подобные слова? Ибо, взывая к вашей чести, я прошу мне ответить, разве не правда, что в тюремной камере синих и на дороге вы не переставали твердить о желании вернуться в Ла-Ложери и что именно ваше упрямство заставило меня применить силу?

— Ну хорошо, назовите хотя бы имя того человека, кто послал вас за мной и приказал привести к нему.

— Именно это мне категорически запрещено, — сказал Обен Куцая Радость, — но, не нарушая полученных предписаний, я могу вам сказать, что этот человек принадлежит к числу ваших друзей.

На сердце Мишеля похолодело.

Он подумал о Берте.

Бедняга посчитал, что мадемуазель де Суде получила его письмо и теперь его ожидала встреча с Волчицей, оскорбленной в своих лучших чувствах, и, несмотря на то что объяснение ему представлялось не из легких, он почувствовал, что его порядочность не дает ему права от него отказаться.

— Хорошо, — сказал он, — я знаю, кто меня ждет.

— Вы знаете?

— Да, это мадемуазель де Суде.

Обен Куцая Радость не ответил, но взглянул на Триго с таким видом, словно хотел сказать: "Надо же, догадался!"

Мишель перехватил его взгляд.

— Пошли, — сказал он.

— И вы не будете больше пытаться улизнуть?

— Нет.

— Честное слово?

— Честное слово.

— В таком случае, раз вы наконец-то успокоились, мы дадим вам возможность не обдирать ноги о колючки и не увязать в этой проклятой глинистой почве, которая заставляет нас обувать сапоги весом в семь фунтов.

Мишель вскоре понял, о чем говорил трактирщик, ибо он не прошел вслед за Триго и сотни шагов по лесу, выходившему к дороге, как услышал конское ржание.

— Моя лошадь! — воскликнул барон, не скрывая своего удивления.

— Уж не подумали ли вы, что мы ее у вас украли? — спросил Обен Куцая Радость.

— Как же случилось, что я не застал вас на том месте, где мы договорились встретиться?

— Черт возьми, — ответил Обен, — я вам скажу: мы заметили, что вокруг стали кружить люди, с особым вниманием разглядывавшие нас, и это нам показалось весьма подозрительным, а так как, честно говоря, мы не очень-то любим любопытных глаз и после вашего ухода прошло уже немало времени, мы решили отвести вашу лошадь в Ла-Банлёвр, куда, по нашим предположениям, вы должны были вернуться, если вас не арестуют. И уже по дороге мы увидели, что вас не задержали… еще.

— Еще?

— Да, но вас должны были вот-вот схватить.

— Так вы были рядом со мной, когда меня арестовали жандармы?

— Мой дорогой господин, — продолжал с привычной ему усмешкой Обен Куцая Радость, — и в самом деле, надо быть таким неоперившимся птенцом, как вы, чтобы идти по проезжей дороге и, вместо того чтобы поглядывать за теми, кто попадается вам навстречу или шагает позади или впереди вас, думать о чем-то другом! Вы должны были услышать топот копыт лошадей этих господ уже минут за пятнадцать до того, как их услышали мы, и вам не составило бы большого труда по нашему примеру укрыться в лесу.

Мишелю вовсе не хотелось рассказывать им, о чем он думал в то время, о котором ему напомнил Обен Куцая Радость; печально вздохнув при воспоминании о своих душевных муках, он лишь оседлал лошадь, отвязанную Три-го, в то время как Обен Куцая Радость пытался объяснить своему приятелю, как правильно держать стремя.

Затем они снова вышли на дорогу, и нищий, держась рукой за холку лошади, без заметного усилия зашагал с той же скоростью, какую Мишель задал лошади.

Пройдя около полульё, они свернули на тропу, пересекавшую дорогу, и, несмотря на темноту, по очертаниям черневших в ночи деревьев Мишелю показалось, что он уже однажды здесь был.

Вскоре они вышли на развилку, и молодой человек вздрогнул: он проходил здесь в тот вечер, когда в первый раз провожал Берту.

В то время, когда путешественники, пройдя развилку, двигались по тропе, что вела к дому Тенги, где в этот поздний час еще горел свет, из-за изгороди вокруг выходившего к дороге сада раздался негромкий голос, окликнувший их.

Обен Куцая Радость тут же ответил.

— Это вы, метр Куцая Радость? — спросил женский голос, и над изгородью забелело чье-то лицо.

— Да, а вы кто?

— Розина, дочь Тенги. Вы меня не узнаете?

"Розина!" — пронеслось в голове Мишеля; присутствие девушки лишь подтверждало его предположение о том, что его ждала Берта.

Куцая Радость с ловкостью обезьяны соскользнул с Три-го на землю и, подпрыгивая, словно жаба, направился к изгороди, в то время как Триго остался сторожить Мишеля.

— Конечно, крошка моя, — произнес Куцая Радость, — темной ночью все кошки серы. Однако, — продолжал он, понизив голос, — почему ты не в доме, где нам назначена встреча?

— Потому что в доме есть люди, и вы не можете привести туда господина Мишеля.

— Люди? Неужели к вам на постой встали проклятые синие?

— Нет, это не солдаты: просто Жан Уллье за день обошел всю округу и теперь совещается в доме с людьми из Монтегю.

— А что же они там делают?

— Они беседуют. Присоединяйтесь к ним: вы сможете с ними выпить и немного согреться.

— Хорошо, но, моя красавица, что же мы будем делать с нашим молодым человеком?

— Метр Куцая Радость, оставьте его под моим присмотром, разве не об этом мы с вами договаривались?

— Мы должны были привести его в твой дом, да, именно так! И там мы легко могли бы оставить его, заперев где-нибудь в погребе или сарае, тем более что он совсем не опасен. Но, Боже мой, в открытом поле за ним не уследить: он ускользнет как угорь!

— Ладно! — сказала Розина, пытаясь улыбнуться, что после смерти отца и брата у нее плохо получалось. — Вы считаете, что за красивой девушкой он пойдет с меньшей охотой, чем за двумя такими стариками, как вы?

— А если узник нападет на своего стража? — спросил метр Куцая Радость.

— О! Не волнуйтесь! Я быстро бегаю, у меня зоркий глаз и преданное сердце; кроме того, барон Мишель — мой молочный брат; мы вместе выросли; насколько я знаю, он способен покуситься на девичью добродетель с тем же успехом, с каким может открыть дверь тюремной камеры. А потом, что же вам все-таки приказали сделать?

— Освободить его, если нам удастся, а затем привести добровольно или насильно в дом твоего отца, где ты должна была нас ждать.

— Ну вот, я здесь. И мой дом перед вами. И птичка уже не в клетке. Согласитесь, что большего от вас и не требуется.

— Надеюсь.

— В таком случае, прощайте.

— Послушай, Розина, может, на всякий случай мы ему свяжем руки? — заметил с усмешкой Куцая Радость.

— Спасибо, спасибо, приятель Куцая Радость, — сказала Розина и направилась туда, где стоял Мишель, — вы бы лучше придержали свой язык.

Несмотря на то что Мишель все это время находился от них на некотором отдалении, до его слуха донеслось имя Розины и он уловил, что между девушкой и его освободителями, ставшими его тюремщиками, существовала какая-то договоренность.

Мишель все больше и больше утверждался в мысли, что своим освобождением он был обязан Берте.

Действия Обена и некоторое насилие, проявленное им с помощью Триго по отношению к нему, таинственность, которой он окружил имя человека, с кем был едва знаком, но кому был предан всей душой, — все это вполне соответствовало тем событиям, какие могли произойти после того, как гнев охватил вспыльчивую и своенравную Берту, когда она получила письмо, переданное через нотариуса Лорио.

— Это ты, Розина! Это ты! — воскликнул Мишель, повышая голос, разглядев в темноте, что к нему приближалась его молочная сестра.

— В добрый час! — произнесла Розина. — Вы совсем не походите на Куцую Радость: тот ни за что не хотел меня признать, а вы меня сразу узнали, не так ли, господин Мишель?

— Да, конечно. А теперь скажи-ка мне, Розина…

— Что?

— Где мадемуазель Берта?

— Мадемуазель Берта?

— Да.

— Не знаю, — ответила Розина с таким простодушием, что Мишель сразу же оценил его по достоинству.

— Как! Ты не знаешь? — повторил молодой человек.

— Я полагаю, что она в Суде.

— Так ты не знаешь, ты только полагаешь?

— Помилуйте…

— Так ты ее сегодня не видела?

— Господин Мишель, конечно, нет! Я только знаю, что она должна была сегодня вернуться в замок вместе с господином маркизом. Но я весь день провела в Нанте.

— В Нанте! — воскликнул молодой человек. — Ты была сегодня в Нанте?

— Да, конечно.

— Розина, а в котором часу ты туда приехала?

— Когда мы проезжали через мост Руссо, пробило девять часов утра.

— Ты сказала "мы"?

— Именно так.

— Так, значит, ты ехала не одна?

— Конечно, нет, я сопровождала мадемуазель Мари. Именно потому мы и приехали так поздно: ведь надо было посылать за мной в замок.

— Но где же мадемуазель Мари?

— Сейчас?

— Да.

— Она на островке Ла-Жоншер, куда я и должна вас доставить. Но, господин Мишель, вы задаете такие странные вопросы!

— Ты должна отвести меня к ней? — воскликнул Мишель вне себя от радости. — Скорее в путь! Поспешим, моя маленькая Розина!

— Прекрасно! И этот старый дурень Куцая Радость сказал, что мне придется с вами нелегко! Какие же они, мужики, все дураки!

— Розина, дитя мое, умоляю, не будем напрасно терять время!