Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 17. Бастард де Молеон 1994.

Назад: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дальше: X КАКИМ ОБРАЗОМ БАСТАРД ДЕ МОЛЕОН ПРОНИК В ЗАМОК МЕДИНА-СИДОНИЯ

V

ПЕРЕПРАВА

Мавр, выехавший раньше, первым оказался у реки.

Вероятно, либо по дороге в Коимбру, либо во время другой поездки он уже примерил брод, который узнал, ибо сразу же спустился к самой воде, оказавшись по пояс в зарослях олеандра, который в южной части Испании и Португалии почти всегда растет по берегам рек. По его сигналу ездовые, что везли носилки, взяли мулов под уздцы и после того, как Мотриль показал им точную дорогу — идти надо было на заметную апельсинную рощу на другом берегу, — сошли к реке и перешли ее в брод; вода доходила мулам до брюха. Хотя Мотриль был совершенно уверен, что брод неопасен, он не спускал глаз с драгоценных носилок до тех пор, пока те не оказались на другом берегу в полной безопасности. Лишь тогда он огляделся и наклонился к зарослям олеандра.

— Ты здесь? — спросил он.

— Да, — послышалось в ответ.

— Ты ведь признаешь пажа?

— Это тот, кто свистком подозвал пса.

— Письмо — в мешочке, а мешочек — в маленькой охотничьей сумке, которую он носит на боку. Она-то мне и нужна.

— Она будет у вас, — ответил мавр.

— Значит, я могу его звать? Ты на посту?

— Я буду там вовремя.

Мотриль вновь поднялся на высокий берег реки и подъехал к дону Фадрике и Фернану.

В это время Аженор и Мюзарон уже добрались до отлогого берега, и, даже не думая о глубине реки, рыцарь смело направил коня в воду.

У берегов было совсем неглубоко. Поэтому рыцарь и оруженосец медленно, постепенно погружались в воду. Пройдя три четверти брода, конь потерял дно, но, удерживаемый поводьями и ласками седока, изо всех сил поплыл и вскоре, шагов через двадцать, снова нащупал дно. Мюзарон, словно тень, следовал за своим господином, и, проделав тот же маневр, целым и невредимым перебрался на другой берег. По обыкновению, он хотел было вслух похвалить себя за геройство, но Молеон, приложив палец к губам, сделал ему знак молчать. Итак, оба выбрались на берег, и никто ничего не услышал; кроме легкого всплеска воды, ни один шорох не выдал Мотрилю, что рыцарь переправился через реку.

Выехав на берег, Аженор остановился, спешился и отдал поводья Мюзарону, потом, сделав крюк, вышел на дальнюю опушку у апельсинной рощи и увидел перед собой золотой фриз носилок, поблескивающий в лунном свете; впрочем, даже если бы рыцарь и не знал, где они стоят, он нашел бы их без труда. Тревожные звуки гузлы звенели в ночи и указывали, что Аисса, желая отвлечься и ожидая, пока ее страж переправится через реку, искала утешения в музыке. Сперва слышались лишь бессвязные аккорды, какая-то неопределенная мелодия, которую рассеянно наигрывали пальцы музыкантши, словно пуская звуки по ночному ветру. Но аккорды сменились словами, которые, хотя они и представляли собой перевод с арабского, девушка пела на чистейшем кастильском наречии. Значит, прекрасная Аисса знала испанский, и рыцарь мог поговорить с ней; Аженор подходил все ближе, влекомый музыкой и голосом.

Аисса раздвинула шторы носилок с той стороны, которая не выходила на реку; два погонщика мулов, вероятно повинуясь приказу господина, отошли шагов на двадцать. Девушка возлежала в носилках, освещенная ярким светом луны, что плыла в безоблачном небе. Поза ее, как и пристало истинным дочерям Востока, дышала природной грацией и глубокой чувственностью. Казалось, она всей кожей впитывает ароматы ночи, теплым южным ветром принесенные из Сеуты в Португалию. Аисса пела:

Фонте Фрида, ключ студеный,

Ключ любви, как он глубок,

Ключ, что всякую пичугу Исцеляет от забот.

Только горлинка тоскует,

Как вдовица, слезы льёт.

Соловей там появился,

Сладким голосом поет,

Говорит голубке речи,

Речи сладкие, как мед:

«Быть слугой твоим, сеньора,

Я хотел бы, если б мог». —

«Ах, изыди враг, обманщик,

Ты зачем меня увлек!

Нет мне отдыха на ветке,

Мне постыл цветущий лог.

Мутной чудится водою Мне прозрачный ручеек».

Когда она пропела последние слова и в воздухе стройно прозвучали последние аккорды, рыцарь, который уже был не в силах совладать с собой, вышел в озаренное луной пространство между рощей и носилками. Если бы женщина Запада увидела, как перед ней внезапно возник незнакомый мужчина, она бы закричала и позвала на помощь. Прекрасная мавританка не сделала ни того ни другого; приподнявшись на левой руке, она правой вынула из ножен маленький кинжал, который носила на поясе; но, узнав рыцаря, тут же вложила кинжал в ножны и, подперев голову нежной, округлой рукой, подала ему знак бесшумно подойти к ней. Аженор повиновался. Длинные шторы носилок и покрывавшие мулов попоны образовывали своеобразную стенку, которая скрывала их от взглядов двух стражников, поглощенных, кстати, наблюдением за приготовлениями к переправе Фернана и дона Фадрике. Поэтому рыцарь смело подошел к носилкам, взял руку Аиссы и поднес ее к губам.

— Аисса любит меня, а я люблю Аиссу, — сказал он.

— Скажи, неужели все люди твоей страны некроманты, что умеют читать в женском сердце тайны, которые они поверяют лишь ночи и одиночеству? — спросила она.

— Нет, — ответил рыцарь, — но они знают, что любовь призывает любовь. Или я, к несчастью своему, ошибаюсь?

— Ты же знаешь, что нет, — возразила девушка. — С тех пор как дон Мотриль возит меня в своей свите и стережет так, будто я ему жена, а не дочь, предо мной прошло много самых красивых мавританских и кастильских кавалеров, хотя я даже не отрывала глаз от жемчужинок на моем браслете и мыслями не отвлекалась от молитвы. Но с тобой все было иначе: в ту минуту когда я увидела тебя в горах, мне тут же захотелось выскочить из носилок и бежать за тобой. Тебя удивляет, что я так говорю, но я ведь не живу в городах. Я одинокий цветок, и, как цветок, что отдает свой аромат тому, кто его сорвал, и погибает, я отдам тебе свою любовь, если ты этого пожелаешь, и умру, если ты отвергнешь мою любовь.

Так же как Аженор был первым мужчиной, на котором прекрасная мавританка остановила свой взор, так и она была первой женщиной, столь нежно затронувшей его сердце благодаря гармонии ее голоса, жестов и взгляда. Поэтому он уже был готов дать ответ на это странное признание девушки, не таившей своей любви, а откровенно говорившей о ней, как вдруг раздался мучительный, глубокий, предсмертный крик, который заставил вздрогнуть Аженора и девушку. Одновременно они услышали с другого берега голос великого магистра, который кричал:

— На помощь, Аженор! На помощь! Фернан тонет!

Девушка быстро выглянула из носилок и, коснувшись губами лба молодого человека, спросила:

— Я ведь вновь увижу тебя, правда?

— О да, клянусь душой! — воскликнул Аженор.

— Беги же спасать пажа, — сказала она и, оттолкнув его одной рукой, другой задернула шторы.

Сделав два огромных прыжка в сторону, рыцарь очутился на берегу реки. В одно мгновение он отвязал меч и сбросил шпоры. К счастью, он был без доспехов, что позволило ему броситься к тому месту, где, как указывал водоворот, исчез паж.

А случилось вот что.

Мы уже сказали, что Мотриль, переправив носилки и дав последние указания мавру, прятавшемуся в зарослях олеандра, вернулся к великому магистру и Фернану, которые в ста шагах от берега ждали его вместе со свитой.

— Сеньор, брод найден, и, как ваша светлость мог видеть, носилки благополучно перешли на тот берег, — сказал мавр. —

Но для большей безопасности я сам прежде провожу вашего пажа, потом вас, а уж затем пойдут мои люди.

Это предложение как нельзя лучше отвечало желаниям великого магистра, которому и в голову не пришло что-либо возразить. В самом деле, ничто иное не могло лучше помочь осуществлению плана, который замыслили Фернан и дон Фадрике.

— Отлично, — сказал он Мотрилю. — Сначала переправится Фернан, и поскольку он должен раньше нас успеть в Севилью, то поедет дальше, а мы тем временем перейдем через реку.

Мотриль поклонился в знак того, что не видит никакого препятствия для исполнения воли великого магистра.

— Имеете ли вы что-нибудь сообщить королю дону Педро, брату моему, с этой же оказией? — спросил дон Фадрике.

— Нет, ваша милость, — ответил мавр. — Мой гонец уже ускакал и будет на месте раньше вашего.

— Прекрасно, — сказал дон Фадрике. — Тогда, вперед!

Пока они спускались к реке, великий магистр нежно увещевал Фернана быть осторожным; он очень любил пажа, которого взял к себе еще ребенком, и юноша был искренне предан ему. Вот почему дон Фадрике мог доверять ему свои самые сокровенные тайны.

Мотриль ждал у самой воды. Вокруг было тихо. Залитая лунным светом местность, казавшаяся неровной из-за огромных, отбрасываемых горами теней — ее, словно зарницы, освещали яркие блики реки, — выглядела каким-то призрачным, волшебным царством. Самый недоверчивый человек, успокоенный этой тишиной и этой светлой ночью, не пожелал бы поверить в присутствие опасности, даже если бы его о ней и предупредили. Поэтому Фернан, по характеру смелый и не боявшийся риска, без всякой боязни направил коня вслед за мулом мавра.

Мотриль ехал впереди. Шагов пятнадцать конь и мул ступали по дну; но мавр едва заметно взял вправо.

— Вы сходите с брода, Мотриль! — кричал дон Фадрике с берега. — Осторожно, Фернан, осторожно!

— Не бойтесь, ваша милость, — ответил Мотриль, — я ведь еду впереди. Если бы возникла опасность, я первым столкнулся бы с ней.

Ответ был убедительным. Поэтому, хотя мавр все больше отклонялся от прямой линии брода, у Фернана не возникло подозрений. Кстати, может быть, это был прием, с помощью которого его вожатый мог с меньшими усилиями преодолеть течение. Мул мавра потерял дно, и конь Фернана тоже поплыл; но это пажа мало волновало, потому что он был способен переплыть реку в случае, если пришлось бы бросить коня.

Великий магистр продолжал наблюдать за переправой с возрастающей тревогой.

— Вы отклоняетесь в сторону, Мотриль! В сторону! — кричал он. — Держитесь левее, Фернан.

Но, чувствуя под собой уверенно плывущее животное, Фернан — кстати, мавр по-прежнему был впереди — ничуть не боялся этой переправы, в которой видел лишь забаву, и, повернувшись на седле, крикнул своему господину:

— Не беспокойтесь, ваша милость, я на верном пути, ведь передо мной дон Мотриль.

Но когда он обернулся назад, перед ним промелькнуло какое-то странное видение; ему показалось, что в пенном следе, который оставлял за собой его конь, он увидел голову мужчины, сразу же, едва Фернан повернулся, ушедшего под воду, хотя не настолько быстро, чтобы паж не успел его заметить.

— Сеньор Мотриль, по-моему, мы действительно потеряли брод, — сказал он мавру. — Ваши носилки прошли в другом месте, и, если я не ошибаюсь, это они сверкают на опушке апельсинной рощи, совсем влево от нас.

— Тут просто немного глубже, — возразил мавр, — и сейчас мы снова ступим на дно.

— Тебя же сносит, сносит! — кричал дон Фадрике, хотя Фернан и мавр уже настолько удалились от берега, что его голос едва долетал до юноши.

— Вправду сносит, — сказал слегка встревоженный Фернан, видя тщетные усилия коня, которого тащила по течению какая-то неведомая сила, тогда как Мотриль, уверенно правивший мулом, находился слева, довольно далеко от пажа.

— Сеньор Мотриль, это измена! — вскричал паж.

Едва он произнес эти слова, его конь вдруг жалобно застонал и, завалившись на левый бок, с силой забил задней правой ногой по воде, но не так, как если бы он плыл вперед. И сразу же заржал еще жалостнее, и его задняя левая нога повисла. Тогда круп коня, державшегося на плаву только передними ногами, стал медленно погружаться в воду.

Фернан понял, что настал момент ороситься вплавь, но он напрасно пытался вытащить ноги из стремян: он почувствовал, что привязан к коню.

— На помощь! На помощь! — кричал Фернан.

Этот жалобный крик и услышал Аженор; он вырвал его из восторженного оцепенения, в которое погрузили рыцаря красота и голос прекрасной мавританки.

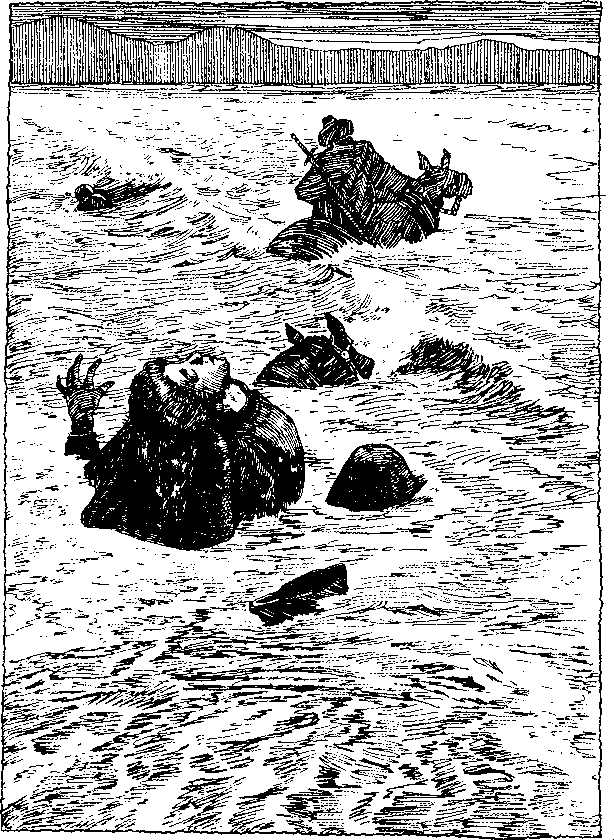

Конь уходил под воду: только его ноздри виднелись над поверхностью реки и шумно фыркали; передними ногами он бил по воде, разбрасывая брызги.

Фернан хотел еще раз позвать на помощь, но тайная сила, которой он тщетно пытался сопротивляться, вместе с конем увлекла его в бездну; лишь воздетая к небу рука, словно взывая к отмщенью или умоляя о помощи, на миг взметнулась над волнами, но тут же исчезла. И на поверхности реки можно было видеть лишь окровавленные пузыри, которые водоворот поднимал со дна.

Два друга бросились на крик Фернана: с одного берега Аженор, как мы уже сказали, а с другого пес, который привык отзываться на голос пажа почти так же беспрекословно, как и на голос своего хозяина.

Оба искали напрасно, хотя Аженор видел, как пес раза три нырял в одном и том же месте; кажется, на третий раз он вынырнул, держа в тяжело дышащей пасти обрывок ткани и, словно вырвав этот клочок, он сделал все, что было в его силах, Алан выплыл на берег и улегся у ног хозяина; послышался тот мрачный, отчаянный вой, который способен посреди ночи заставить содрогнуться самые бесстрашные сердца. Обрывок ткани — вот все, что осталось от Фернана.

Ночь прошла в бесплодных поисках. Дон Фадрике переправился через реку без происшествий и всю ночь провел на берегу. Он не мог решиться покинуть эту зыбкую могилу, из которой, как он еще надеялся, каждую секунду мог появиться его друг.

У его ног скулил пес.

Аженор, задумчивый и мрачный, держал в руке обрывок ткани, который притащил пес, и с явным нетерпением ждал рассвета.

Мотриль, который долго бродил, пригнувшись к земле, в зарослях олеандра, как будто разыскивая юношу, вернулся с убитым лицом, приговаривая: «Аллах! Аллах!» и пытаясь утешать великого магистра теми пустыми фразами, что лишь усугубляют горе страдающего.

Встало солнце, и первые его лучи озарили Аженора, сидевшего у ног великого магистра. Очевидно, рыцарь нетерпеливо ждал этой минуты, ибо, едва солнечный свет проник в палатку, он подошел к выходу и с глубоким вниманием осмотрел кусок ткани, вырванной из куртки несчастного пажа.

Этот осмотр, вероятно, подтвердил его подозрения, потому что он, горестно покачав головой, сказал:

— Сеньор, все это не только печально, но и очень странно.

— Да, очень печально и очень странно, — согласился дон Фадрике. — За что Провидение послало мне это горе?

— Ваша милость, я думаю, что во всем этом следует винить не Провидение. Взгляните на последнюю реликвию, оставшуюся от друга, которого вы оплакиваете.

— Глаза мои поблекнут от слез, глядя на нее, — сказал дон Фадрике.

— Неужели вы ничего не заметили, сеньор!?

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что куртка несчастного Фернана была бела, как облачение ангела. Я хочу сказать, что вода в реке чиста и прозрачна как хрусталь, а кусок этой ткани, взгляните, ваша милость, красноватого цвета. На этой ткани кровь.

— Кровь?

— Да, монсеньер.

— Алан тоже поранил себя, пытаясь спасти того, кого он любил. Вот видите, у него на голове кровавый след.

— Сперва я тоже так считал, ваша милость, но как я ни осматривал пса, ни одной раны у него не нашел. Это не его кровь.

— Но разве сам Фернан не мог разбиться о камень?

— Ваша милость, я нырял в том месте, где он исчез, там глубина больше двадцати футов. Но вот это может навести нас на след. Видите дырку на ткани?

— След от зубов пса.

— Нет, монсеньер! Вот, здесь прекрасно видно, что тут пес вцепился зубами. А вот прорезь, сделанная острым оружием, лезвием кинжала.

— О какая зловещая мысль! — воскликнул дон Фадрике, вскочив с места; он был бледен, волосы у него растрепались, в глазах горела ярость и ужас. — Ты прав! Прав! Фернан был отличный пловец; его конь, выращенный в моих конюшнях, сотни раз пересекал куда более бурные реки, чем эта. Здесь пахнет преступлением, Аженор, преступлением!

— Я не сомневался бы в этом, сеньор, если б знал, в чем дело.

— Верно, ты же ничего не знаешь… Тебе же неизвестно, что, выбравшись на тот берег, Фернан должен был покинуть меня, но не для того, чтобы ехать к королю дону Педро, как я сказал мавру, который этому не поверил, а чтобы выполнить одно мое поручение. Бедный мой друг! Мой такой преданный и такой надежный наперсник, чье сердце было открыто лишь одному мне! Увы! Он погиб ради меня и по моей вине!

— Да будет так, монсеньер, это долг всех нас — умереть за вашу светлость.

— О, кто знает, какие страшные последствия может повлечь за собой эта смерть! — прошептал дон Фадрике, словно отвечая своим мыслям.

— Пусть я не столь близкий ваш друг, как Фернан, — с грустью сказал рыцарь, — но я унаследую ваше доверие к нему, буду служить вам так, как служил он..

— Ты верно говоришь, Аженор! — сказал принц, протягивая ему руку и глядя на него с той нежностью, которую люди всегда с изумлением замечали во взгляде этого столь властного человека. — Я разделил свое сердце надвое: одна половина была отдана тебе, другая была отдана Фернану. Фернан погиб, отныне ты остался моим единственным другом, и я докажу тебе это, поведав, какое задание получил от меня Фернан. Он должен был отвезти письмо твоей соотечественнице, королеве донье Бланке.

— Ах, вот в чем причина! — воскликнул Аженор. — И где же было письмо?

— Письмо лежало в маленьком ягдташе, что висел у него на поясе. Если Фернан в самом деле был убит, а я, как и ты, теперь в этом уверен, если убийцы утащили труп, который мы не нашли, в какое-нибудь далекое, пустынное место на берегу реки, то тайна моя раскрыта, и мы пропали.

— Но если все так, как вы говорите, ваша милость, вам нельзя ехать в Севилью! — вскричал Аженор. — Бегите! Вы еще совсем близко от Португалии, чтобы беспрепятственно вернуться в ваш славный город Коимбру и укрыться за его надежными стенами.

— Не ехать в Севилью означает бросить ее одну, бежать — значит вызвать подозрения, которых пока не существует, если смерть Фернана представляет собой всего лишь обычное несчастье. Впрочем, дон Педро держит в своих руках донью Бланку, а благодаря этому и меня. Я поеду в Севилью.

— Но в таком случае, чем я могу быть вам полезен? — спросил рыцарь. — Не могу ли я заменить Фернана? Разве вы не можете дать мне такое же письмо, какое дали ему, в знак гарантии того, что я послан вами? Я не шестнадцатилетний мальчик, я ношу не легкую суконную куртку с шелковой подкладкой, а крепкие доспехи, о которые сломалось немало кинжалов, более опасных, чем все канджары и ятаганы ваших мавров. Дайте мне письмо, и я доставлю его. Если другим понадобится неделя, чтобы добраться до доньи Бланки, то, я вам обещаю, она получит ваше письмо через три дня.

— Благодарю вас, мой отважный француз. Но, если королю уже все известно, опасность сильно возрастет. Средство, к которому я прибегнул, оказалось негодным, ибо Бог не пожелал, чтобы оно удалось. Теперь мы будем действовать в зависимости от обстоятельств. Мы поедем дальше, словно ничего не случилось. За два дня до приезда в Севилью, когда все уже забудут о Фернане, ты покинешь меня, сделаешь крюк, а когда я буду въезжать в Севилью через одни ворота, проникнешь в город через другие. Вечером ты проскользнешь во дворец короля, где спрячешься в первом дворе, том, что осеняют величественные платаны; посреди него находится мраморный фонтан с львиными головами; ты увидишь окна с алыми портьерами, там обычно располагаются мои покои, когда я приезжаю к моему брату. В полночь приходи под эти окна; в это время я уже буду знать, по приему, какой окажет мне король дон Педро, чего нам следует опасаться и на что надеяться. Я все тебе скажу, а если не смогу говорить с тобой, то брошу записку, где будет сказано, что тебе делать. Поклянись мне только, что мгновенно исполнишь либо то, о чем я тебе скажу, либо то, о чем сообщу в записке.

— Всей душой, ваша милость, клянусь вам, что воля ваша будет исполнена в точности, — торжественно сказал Аженор.

— Вот и славно! — воскликнул дон Фадрике. — Вот мне и стало немного спокойнее. Бедный Фернан!

— Сеньор, не соизволит ли ваша светлость вспомнить о том, что в эту ночь мы сделали лишь половину перехода? — спросил его Мотриль, появившийся на пороге палатки. — Если вашей светлости будет угодно отдать приказ выступать, то через три-четыре часа мы доберемся до тенистого леса, который я знаю, ибо по дороге в Коимбру уже останавливался в нем, и переждем там дневную жару.

— Выезжаем, — решил дон Фадрике. — Ничто больше не удерживает меня здесь, когда я потерял последнюю надежду вновь увидеть Фернана.

Караван двинулся в путь, хотя великий магистр и рыцарь много раз обращали свои взоры к реке, много раз из самой глубины груди вырывался у них тягостный вздох: «Бедный Фернан! Бедный Фернан!»

VI

О ТОМ, КАК МОТРИЛЬ ПРИБЫЛ КО ДВОРУ КОРОЛЯ КАСТИЛИИ ДОНА ПЕДРО РАНЬШЕ ВЕЛИКОГО МАГИСТРА

Есть на свете города, которые, благодаря местоположению, коим одарила их природа, и сокровищам красоты, коими обогатили их люди, по праву царят в тех землях, что их окружают; такова Севилья — владычица прекрасной Андалусии, роскошной области Испании. Поэтому мавры — они с радостью завоевали этот город и любовно его украшали — со скорбью покинули Севилью, оставив там корону Востока, которая три века венчала ее главу. В одном из дворцов, что мавры за время своего владычества понастроили этой любимице султанов, теперь жил дон Педро, и туда мы перенесем сейчас наших читателей.

На мраморной террасе — благоуханные апельсинные, лимонные, гранатовые деревья и мирты укрывали ее таким густым сводом листвы, что сюда не проникал жар солнца; рабы-мавры ждали, когда погаснет в море испепеляющее пламя солнечных лучей. И когда начинает дуть вечерний ветерок, рабы обрызгивают пол водой, пахнущей розами и росным ладаном, а легкий бриз разносит в воздухе природные и сотворенные людьми ароматы, что неотрывны друг от друга так же, как украшения от женской красоты. В тень, которую образуют висячие сады этого второго Вавилона, рабы выносят обитые шелком лежанки и мягкие подушки, потому что с наступлением темноты Испания оживает, и вместе с вечерней прохладой народ снова заполняет улицы, места для прогулок и террасы.

Вскоре гобелен, отделяющий просторные покои от террасы, поднимается, и появляется мужчина; на его руку опирается красивая женщина лет двадцати четырех-двадцати пяти; у нее черные гладкие волосы, темные бархатистые глаза, матово-смуглая кожа, что на Юге считается у женщин признаком молодости; высокому мужчине двадцать восемь лет; светлые волосы и белая кожа, которую не могло покрыть загаром солнце Испании, как неизгладимая печать, свидетельствуют о том, что он происходит с Севера.

Эта женщина — донья Мария Падилья; этот мужчина — король дон Педро.

Они молча идут под сводом зелени, но легко заметить, что их молчание вызвано не безмятежностью, а переполняющими их мыслями.

Прекрасная испанка, кстати, не обращает внимания ни на мавров, ждущих ее приказаний, ни на окружающее ее великолепие. Мария Падилья, хотя и родилась в скромной, почти бедной семье, быстро привыкла к ослепительной роскоши королевского двора с тех пор, как стала, словно дитя погремушкой, играть скипетром короля Кастилии.

— Педро, — сказала она наконец, первой прерывая молчание, которого они, казалось, не решались нарушить, — вы не правы, утверждая, будто я ваша подруга и уважаемая госпожа. Я, ваша светлость, просто рабыня, и меня здесь унижают.

Педро усмехнулся, и плечо у него слегка дернулось.

— Да, это бесспорно, я просто рабыня, и меня здесь унижают, — повторила Мария. — Я это говорю и не устану повторять.

— Почему же? — спросил король. — Извольте объясниться.

— О, это очень легко сделать, мой господин. Все говорят, что на турнир, который вы устраиваете, в Севилью приезжает великий магистр ордена Святого Иакова. Его покои расширяют за счет моих покоев, украшают драгоценнейшими гобеленами и самой красивой мебелью, которую сносят из всех комнат дворца.

— Он мой брат, — ответил дон Педро. Потом прибавил с интонацией, смысл которой был понятен лишь ему: — Возлюбленный брат мой.

— Ваш брат? — удивилась она. — Я-то думала, что ваш брат — Энрике де Трастамаре.

— Правильно, сеньора, ведь оба они — сыновья моего отца, короля дона Альфонса.

— Поэтому вы обращаетесь с великим магистром по-королевски. Я понимаю, ведь он почти имеет право на подобную честь, поскольку его любит королева.

— Я не понимаю вас, — сказал дон Педро, невольно побледнев, хотя ничто, кроме этой невольной бледности, не показывало, что Мария нанесла ему удар в самое сердце.

— Ах, дон Педро, дон Педро! — вздохнула Мария Падилья. — Вы или совсем слепы, или слишком мудры.

Король промолчал; он лишь демонстративно повернулся в сторону Востока.

— Ну и что вы там видите? — спросила неугомонная испанка. — Уж не своего ли возлюбленного брата?

— Нет, сеньора, — ответил дон Педро. — Смотрю, нельзя ли с дворцовой террасы, где мы с вами находимся, разглядеть башни Медины-Сидонии.

— О да, мне прекрасно известно, что вы скажете то, что говорите всегда: неверная королева в заточении, — возразила Мария Падилья. — А как же объяснить, что вы, кого называют Справедливым, наказываете одну, оставляя безнаказанным другого? Почему же королева находится в заточении, а ее сообщника осыпают почестями?

— Чем же, сеньора, вам так не угодил мой брат дон Фадрике? — спросил дон Педро.

— Если бы вы любили меня, то не спрашивали бы, чем он мне не угодил, а давно отомстили бы за меня. Чем не угодил? Тем, что преследовал меня, нет, не своей ненавистью — ненависть это пустяки, она делает человеку честь, — а своим презрением. И вам надлежало бы наказывать всякого, кто презирает женщину, которую вы, правда, не любите, но которую допустили до своего ложа, и она подарила вам сыновей.

Король молчал; невозможно было ничего разгадать под железным покровом этой непроницаемой души.

— О, как прекрасно украшать себя добродетелями, которых у тебя нет, — презрительно продолжала Мария Падилья. — Хитрым женщинам очень легко скрывать свои постыдные страсти за робкими взглядами, прикрывать свой позор тем предрассудком, будто, в отличие от испанок, галльские девушки холодны и бесчувственны.

Дон Педро продолжал хранить молчание.

— Ах, Педро, Педро, я думаю, вы поступили бы правильно, прислушавшись к голосу собственного народа, — не унималась любовница, раздраженная тем, что ее сарказмы не задевали невозмутимого суверена. — Послушайте, как он кричит: «Ох, уж эта королевская куртизанка Мария Падилья — позор Испании! Посмотрите на эту преступницу, которая во всем виновата, потому что она посмела полюбить своего повелителя не за то, что он король, а за то, что он человек! Когда другие женщины посягали на его честь, она вверила ему свою честь, рассчитывая на его покровительство и признательность. Когда его жены — ведь у христианина Педро женщин больше, чем у мавританского султана, — даже неверные жены оставались бесплодными, она — о какой позор! — принесла ему двух сыновей, которых он еще и любит! Проклянем же Марию Падилью, как мы прокляли Каву; эти женщины всегда губят и народы и королей!» Это глас Испании. Прислушайтесь к нему, дон Педро!

Но будь я королевой, они стали бы говорить: «Бедная Мария Падилья! Ты была счастлива, когда была невинной и играла на берегу Гвадалопы с юными подругами! Бедная Мария Падилья, ты была так счастлива, когда король отнял твое счастье, притворившись, будто любит тебя! Твоя семья была столь знаменита, что первые вельможи Кастилии добивались твоей руки, но ты сделала ошибку, предпочтя короля. Бедная неопытная девушка, которая еще не знала, что короли — это не просто люди; ведь король обманывает тебя, которая никогда не изменяла ему даже в мыслях, даже в снах! Он отдает свое сердце другим любовницам, забывая о твоей верности, твоей самоотверженности, твоем материнстве». Будь я королевой, они говорили бы об этом и считали бы меня святой, да, святой. Разве не так называют в народе известную мне женщину, которая изменила мужу с его братом?

Дон Педро, чело которого еле заметно омрачилось, провел ладонью по лбу, и его лицо, казалось, снова приобрело спокойное, даже приветливое выражение.

— Короче говоря, сеньора, вы хотите стать королевой? — спросил он. — Вы же прекрасно знаете, что этого быть не может, ибо я уже женат, причем дважды. Просите у меня то, что в моих силах, и я все сделаю для вас.

— Я думала, что вправе просить того, чего требовала и добилась Хуана де Кастро.

— Хуана де Кастро, сеньора, ничего не требовала. За нее просила необходимость — эта неумолимая повелительница королей. У Хуаны могущественная семья, и в то время, когда я нажил себе внешнего врага, расторгнув брак с Бланкой, мне надо было искать союзников внутри страны. Теперь вы хотите, чтобы я отдал моего брата тюремщикам в тот момент, когда мне грозит война, когда другой мой брат Энрике де Трастамаре поднимает против меня Арагон, отбирает у меня Толедо, захватывает Торо, когда я вынужден отвоевывать у своих близких собственные замки с большим трудом, нежели тот, что я потратил, чтобы отнять у мавров Гранаду. Вы забываете, что одно время я, теперь держащий в плену других, сам был пленником, вынужденным таиться, гнуть шею, улыбаться всем, кто хотел меня укусить; словно дитя, я должен был пресмыкаться перед волей моей честолюбивой матери; целых полгода мне пришлось вести двойную игру, чтобы однажды найти ворота собственного дворца на минуту открытыми; мне пришлось бежать в Сеговию, по частям вырывать из рук тех, кто им завладел, наследство, оставленное мне отцом; пришлось зарезать Гарсиласьо в Бургосе, отравить Альбукерке в Торо, казнить двадцать два человека в Толедо и сменить мое прозвище Справедливый на прозвище Жестокий, даже не зная, какое из двух сохранит за мной потомство. Вот чем я поплатился за то якобы преступление, что оставил Бланку в Медине-Сидонии совсем одну, почти нищую, всеми забытую, как вы изволите себе это представлять.

— Ах нет, я говорю так не потому, что мне это нравится, — пылко воскликнула Мария Падилья, — а потому, что она опозорила вас!

— Нет, сеньора, — возразил дон Педро, — я не был опозорен, ибо не принадлежу к тем, кто ставит честь или бесчестье короля в зависимость от столь ненадежной опоры, как добродетель женщины. Все, что для других мужчин служит поводом для радости или горя, для нас, королей, лишь политическое средство, чтобы добиться совсем иной цели. Нет, я не был опозорен королевой Бланкой, хотя меня, против моей воли, насильно заставили жениться на ней. И я воспользовался той возможностью, что она и мой брат имели неосторожность мне предоставить. Я притворился, будто затаил в отношении их страшные подозрения. Я унизил, уничтожил ее, дочь первого королевского дома христианского мира. Поэтому, если вы меня любите, как вы утверждаете, вы должны молить Бога, чтобы со мной не случилось беды, ибо регент, а вернее, король Франции, — муж ее сестры. Это великий король, сеньора, у него сильная армия, которой командует первый полководец наших дней, мессир Бертран Дюгеклен.

— Вот в чем дело, король! Ты боишься! — вскричала Мария Падилья, которая предпочитала королевский гнев той холодной невозмутимости, что превращала дона Педро, никогда не терявшего самообладания, в самого опасного монарха на земле.

— Я боюсь вас, сеньора, да, боюсь, — ответил король. — Ведь до сих пор только вы были способны заставить меня совершить те ошибки, что я допустил.

— Мне кажется, король, ищущий советников среди мавров, а ростовщиков среди евреев, должен бы винить в собственных ошибках кого угодно, но только не женщину, которую он любит.

— Ах, вы тоже разделяете общее заблуждение, — недоуменно заметил дон Педро. — У меня, видите ли, в советниках мавры, а в кредиторах — евреи! Ну что ж, сеньора, я прислушиваюсь к советам умных людей, а средства беру у тех, у кого есть деньги. Если бы вы и все те, кто меня обвиняет, дали себе труд бросить взгляд на Европу, то вы увидели бы, что у мавров есть культура, а у евреев — богатства. Кто выстроил мечеть в Кордове, Альгамбру в Гранаде, все те алькасары, что украшают наши города, даже тот дворец, где мы с вами сейчас находимся? Кто сотворил все это? Мавры. А в чьих руках торговля? В чьих руках хозяйство? В чьих руках скапливается золото беспечных народов? В руках евреев! Что можно ждать от наших полудиких христиан? Никчемного размахивания копьями, великих битв, что обескровливают народы. Но кто стоит в стороне и взирает, как они безумствуют? Кто благоденствует, слагает песни, любит, наслаждается, в конце концов, жизнью, когда наши народы корчатся в судорогах? Мавры. Ну а кто обирает трупы мавров? Евреи. Надеюсь, вы понимаете, что мавры и евреи суть настоящие министры и истинные ростовщики короля, который желает быть свободным и не зависеть от своих державных соседей. Надеюсь, вам ясно, к чему я стремлюсь, чего добиваюсь уже шесть лет. Именно это и вызвало злобную всеобщую враждебность ко мне, возбудило клевету. Все, кто хотели быть моими министрами, все, кто хотели стать моими кредиторами, превратились в моих заклятых врагов. Объяснение тому простое: я ничего для них не сделал и ни о чем их не просил, я удалил их от себя. Но с вами, Мария, все обстоит наоборот: я отнял вас у вашей семьи, приблизил к трону, насколько это было в моих силах; я отдал вам ту частицу моего сердца, над которой властен король, наконец, я полюбил вас, хотя все упрекают меня в том, будто я никогда никому не дарил своей любви.

— Ах нет, вы не любили меня, — возразила Мария со свойственным женщинам упрямством, которое всегда отвечает не на довод) какими опровергают их сумасбродные обвинения, а лишь па их собственные мысли. — Если бы вы любили меня, я не была бы обречена на слезы и позор за то, что предана моему королю. Если бы вы любили, то отомстили бы за меня.

— О, Боже мой! — воскликнул дон Педро. — Потерпите, и вы будете отомщены, если это потребуется. Неужели вы думаете, что дон Фадрике дорог моему сердцу? Неужели вы полагаете, что я не был бы счастлив найти повод покончить с этим безродным отребьем? Ну что ж, если дон Фадрике действительно оскорбил вас, в чем я сомневаюсь…

— А разве не оскорбление — посоветовать вам, как он это сделал, прогнать меня, вашу любовницу, и снова взять в жены королеву Бланку? — побледнев от гнева, спросила Мария.

— А вы уверены, Мария, что это он дал мне подобный совет?

— Конечно, уверена! Как в себе самой! — сделав угрожающий жест, ответила испанка.

— Итак, дорогая моя Мария, если дон Фадрике посоветовал мне отказаться от ваших услуг любовницы и снова приблизить к себе королеву Бланку, то вы допускаете ошибку, обвиняя его в том, что он любовник королевы Бланки, — возразил дон Педро с тем хладнокровием, что приводит в отчаяние людей, дающих волю своему гневу. — Ведь поймите же, ревнивица вы моя, они были бы счастливы наслаждаться неограниченной свободой, которую получает брошенная женщина.

— Для меня непонятно ваше красноречие, сир Педро, — ответила Мария и встала, не в силах более сдерживать ярость. — Я отдаю должное вашему величеству, но постараюсь сама отомстить за себя.

Дон Педро молча проводил ее взглядом и, увидев, как она уходит, даже не попытался ее удержать, хотя Мария Падилья была единственной женщиной, к которой он в прошлом питал иное чувство, кроме чувства удовлетворенной плотской страсти. Но по этой же причине он боялся своей любовницы, словно врага. Поэтому он подавил слабое чувство жалости, шевельнувшееся в глубине сердца, и растянулся на подушках, на которых только что сидела Мария Падилья, устремив взор в сторону португальской дороги; с балкона, где отдыхал король, можно было видеть, как по равнине во все концы королевства разбегаются дороги, проложенные сквозь леса и через горы.

— Как страшен удел королей! — бормотал дон Педро. — Я люблю эту женщину и, однако, не должен показывать это ни ей, ни другим, никому на свете, потому что если она будет уверена в моей любви, то станет злоупотреблять ею; потому что нельзя допускать, чтобы кто-либо мог помыслить, будто обладает таким влиянием на короля, что способен вырвать у него удовлетворение за оскорбления или получить какую-либо иную выгоду. Нельзя допускать, чтобы люди говорили: «Королева оскорбила короля, он знает об этом и не отомстил!» — продолжал говорить сам с собой дон Педро, на лице которого отражалось все, что происходило в его душе. — Но если я буду действовать слишком грубо, мое королевство может погибнуть из-за этой неосторожной расправы. Ведь дон Фадрике зависит только от меня, а король Франции не властен над его жизнью или смертью. Вот только приедет ли он? А если едет, то успел ли предупредить сообщницу?

И тут король заметил на дороге, спускающейся со Сьерры-де-Арасена, облако пыли, которое быстро разрасталось. Вскоре сквозь слегка рассеявшуюся завесу пыли он разглядел белые накидки мавританских всадников; потом по высокому росту король узнал Мотриля, ехавшего рядом с позолоченными носилками.

Отряд двигался резво.

— Он один! — прошептал король.

Когда он смог охватить взглядом всех людей — от первого до последнего — король пробормотал:

— Его нет! Что случилось с великим магистром? Уж не отказался ли он ехать в Севилью или мне надо было бы самому отправиться за ним в Коимбру?

Тем временем отряд приближался к городу.

Через несколько минут он исчез в городских воротах. Король провожал его глазами и изредка замечал, как он вновь появляется, сверкая оружием, в извилистых улицах города; наконец дон Педро увидел, что всадники вступили в алькасар; склонившись над перилами, он следил, как они проезжают по двору дворца.

Мавр имел право свободно входить к королю в любое время. Поэтому Мотриль очень скоро появился на террасе и нашел дона Педро на ногах; взгляд короля был устремлен, туда, откуда, как он знал, должен был войти мавр. Лицо короля было мрачным, но он и не пытался скрыть своей тревоги.

Мавр скрестил руки на груди и, кланяясь, почти коснулся лбом пола. Но на его приветствие дон Педро ответил лишь нетерпеливым жестом.

— Где великий магистр? — спросил он.

— Государь, я был вынужден поспешно вернуться в Севилью, — ответил Мотриль. — Важные вещи, о которых я должен вам сообщить, надеюсь, склонят вашу светлость выслушать голос преданного слуги.

Дон Педро, несмотря на всю свою проницательность, в эту минуту был полностью поглощен терзавшими его страстями мести и злобы, чтобы заметить в словах мавра хитрую, намеренную осторожность.

— Где великий магистр? — топнув ногой, повторил король.

— Сеньор, он приедет, — ответил Мотриль.

— Почему вы оставили его? Почему, если он невиновен, он сам не явился сюда, а если виновен, почему его не привезли сюда насильно?

— Сеньор, успокойтесь, великий магистр виновен, но тем не менее он приедет; может быть, он и хотел бы бежать, но его охраняют мои люди; они везут его сюда, а не просто сопровождают. Я опередил их, чтобы поговорить с королем не о том, что уже сделано, а о том, что еще предстоит ему сделать.

— Так, значит, он едет… Ты уверен? — повторил дон Педро.

— Завтра вечером он будет у ворот Севильи. А я, как видите, уже здесь.

— Кто-нибудь знает о его поездке?

— Никто.

— Вам понятна важность моего вопроса и серьезность вашего ответа?

— Да, государь.

— Хорошо! Ну что еще нового? — сокрушенно спросил дон Педро, ничем не выдав своей мучительной тревоги, потому что на лице его появилось равнодушное выражение.

— Королю известно, как ревниво я дорожу его честью, — сказал мавр.

— Да, но вам, Мотриль, тоже известно, — нахмурил брови дон Педро, — что клеветнические намеки на сей счет хороши для Марии Падильи, ревнивой женщины, которая может высказывать их мне, своему слишком, наверное, терпеливому любовнику. Однако вам, министру, не позволено, да будет вам известно, в присутствии короля дона Педро ни единым словом порочить безупречное поведение королевы Бланки, и если вы об этом забыли, то напоминаю вам.

— Государь дон Педро, у вас, столь могущественного и счастливого, любимого и любящего короля, в сердце не может быть места ни для зависти, ни для ревности, — возразил мавр. — Я понимаю, повелитель мой, как велико ваше счастье, но нельзя допускать, чтобы оно ослепляло вас.

— Значит тебе что-то известно! — вскричал дон Педро, сверля мавра своим тяжелым взглядом.

— Сеньор, ваше величество, вероятно, не раз размышляли о тех кознях, что ему строят, — холодно ответил Мотриль. — И в мудрости своей спрашивали себя: что станет с монархией Кастилии, поскольку наследников у короля нет.

— Почему же нет наследников? — переспросил дон Педро.

— По крайней мере, нет законных наследников, — пояснил мавр. — И если с вами случится несчастье, то королевство станет принадлежать самому дерзкому или самому удачливому из всех бастардов — дону Энрике, дону Фадрике или дону Тельб.

— К чему весь этот разговор, Мотриль? — спросил дон Педро. — Уж не хочешь ли ты, случайно, посоветовать мне жениться в третий раз? Оба первых брака не принесли мне счастья, так что я вряд ли последую твоему совету. Учти это, Мотриль.

Когда мавр услышал эти слова, которые сильное горе вырвало из глубины сердца короля, глаза его заблестели.

В признании короля раскрылись те муки, что терзали его смятенную душу; Мотриль знал лишь половину того, что он хотел узнать; несколько этих слов поведали ему об остальном.

— Сеньор, почему третьей женой не может быть женщина, характер которой уже известен, а плодовитость испытана? — спросил мавр. — Возьмите в жены, к примеру, донью Марию Падилью, поскольку вы так сильно ее любите, что не в силах с ней расстаться; она ведь происходит из весьма достойной семьи и может стать королевой. Тем самым ваши сыновья будут узаконены и никто не будет иметь права оспаривать у них трон Кастилии.

Мотриль напряг все силы своего ума, чтобы предугадать, какие последствия будет иметь этот его выпад. И тут, с наслаждением, что неведомо простым смертным, а знакомо лишь честолюбцам большого полета, которые играют судьбами королевств, Мотриль заметил, что на челе его суверена промелькнуло легкое облачко разочарования.

— Я уже безуспешно разорвал один брак, связавший меня с королем Франции, — объяснил дон Педро. — Теперь я не могу порвать другой брак, что связывает меня с семьей Кастро…

«Отлично! — подумал Мотриль. — Если в его сердце нет настоящей любви, то нечего бояться чьего-либо влияния; остается лишь занять место, если не на троне, то хотя бы в постели короля Кастилии».

— Ладно, хватит об этом, — сказал дон Педро. — Ты говорил, что хочешь сообщить мне нечто очень важное.

— Ну да! Просто мне осталось сообщить вам одну новость, которая освобождает вас от необходимости выказывать уважение к Франции.

— Что за новость? Говори!

— Сеньор, позвольте мне сперва сойти вниз, чтобы отдать кое-какие распоряжения людям, охраняющим во дворе носилки, — попросил Мотриль. — Я беспокоюсь, ибо оставил в одиночестве особу, которая мне очень дорога.

Дон Педро с удивлением посмотрел на мавра.

— Ступай и возвращайся скорее, — сказал он.

Мавр спустился по лестнице и приказал занести носилки в ближний двор.

С высокой террасы дон Педро рассеянно наблюдал за действиями своего министра. Через несколько минут Мотриль вернулся.

— Надеюсь, ваше величество и на сей раз, как обычно, соизволит предоставить мне комнаты в алькасаре, — спросил он.

— Да, разумеется.

— Позвольте мне тогда ввести во дворец особу, которая находится в носилках.

— Это женщина? — спросил дон Педро.

— Да, сеньор.

— Рабыня, которую ты любишь?

— Моя дочь, государь.

— Я и не знал, что у тебя есть дочь, Мотриль.

Мавр промолчал; сомнение и любопытство закрались в душу короля, чего Мотриль и добивался.

— Теперь расскажи мне, что тебе известно о королеве Бланке, — велел дон Педро, вынужденный из-за важности этого дела снова спрашивать о том, что ему хотелось узнать.

VII

КАК МАВР РАССКАЗАЛ КОРОЛЮ ДОНУ ПЕДРО О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО

Мавр подошел к королю и, придав лицу выражение глубокого сочувствия (проявление этого чувства со стороны подначального больно ранило дона Педро), сказал:

— Прежде чем начать этот рассказ, государь, необходимо, чтобы ваше величество вспомнило те приказы, которые мне были даны.

— Рассказывай, я никогда не забываю то, что однажды приказал, — заметил дон Педро.

— Король повелел мне ехать в Коимбру, и я туда отправился; король повелел мне передать великому магистру, что ожидает его, и я сообщил ему об этом; король повелел мне ускорить отъезд великого магистра, и в день нашего приезда мы — я отдыхал всего час — двинулись в путь…

— Хорошо, хорошо, — перебил дон Педро, — я знаю, Мотриль, что ты верный слуга.

— Ваша светлость также сказал: «Ты должен будешь следить за тем, чтобы во время пути великий магистр никому не сообщил о своем отъезде». Так вот! Утром в день отъезда, великий магистр… Но я, право, не знаю, должен ли я, несмотря на повеления вашего величества, рассказывать вам о том, что произошло.

— Говори! Утром в день вашего отъезда…

— …великий магистр написал письмо…

— Кому?

— Той самой особе, которой, как и опасалось ваше величество, он мог бы написать.

— Королеве Бланке! — побледнев, вскричал дон Педро.

— Королеве Бланке, государь.

— Мавр! — сказал дон Педро. — Подумай о серьезности подобного обвинения.

— Я думаю лишь о службе моему королю.

— Берегись, если я достану это письмо! — угрожающе вскричал дон Педро.

— Оно у меня, — бесстрастно ответил мавр.

Дон Педро сделал шаг в его сторону, вздрогнул и отпрянул назад.

— Оно, действительно, у тебя? — спросил он.

— Да.

— Это письмо написал дон Фадрике?

— Да.

— Бланке Бурбонской?

— Да.

— Ну и где же оно?

— Я отдам его вашей милости, когда вы умерите свой гнев.

— Я? Разве я в гневе? — нервно усмехнулся дон Педро. — Я никогда не был более спокойным.

— Нет, государь, вы встревожены, глаза ваши горят возмущением, губы ваши бледны, а рука дрожит и гладит рукоятку кинжала. Почему вы должны скрывать свою тревогу, государь? Она совершенно естественна, а месть в таком случае законна. Вот почему, догадываясь, что месть вашей светлости будет страшна, я заранее пытаюсь смягчить ее.

— Дайте мне это письмо, Мотриль, — вскричал король.

— Но, ваша милость…

— Немедленно дайте письмо, сию же секунду, я требую! Мавр медленно достал из-под красного плаща охотничью сумку несчастного Фернана.

— Мой первый долг — повиноваться моему господину, что бы ни случилось потом, — заметил он.

Король осмотрел охотничью сумку, достал из нее вышитый жемчугом мешочек, развязал его и быстро схватил письмо. Печать с этого письма явно была сорвана; когда дон Педро увидел это, новая судорога исказила его черты; однако, ничего не сказав, он прочел:

«Госпожа, королева моя, король вызывает меня в Севилью. Я обещал писать Вам о важных событиях в моей жизни: это мне кажется решающим.

Что бы ни случилось, благородная дама и возлюбленная сестра, меня не устрашит месть доньи Падильи, которая, вероятно, и вызывает меня, если я буду знать, что Вы, столь любезная душе моей, находитесь вне ее посягательств. Мне неведомо, что меня ждет: наверно, тюрьма, возможно, смерть. Будучи в заточении, я не смогу больше Вас защитить, но если мне суждено умереть, то я пользуюсь той минутой, пока руки мои свободны, чтобы написать Вам, что и рука моя, покуда она не в оковах, и сердце, до последнего моего вздоха, будут принадлежать Вам.

Это, может быть, прощальное мое письмо, доставит Вам Фернан. Может быть, моя нежная королева и подруга, мы встретимся еще в этом мире, но на небесах мы наверняка будем вместе.

Дон Фадрике».

— Кто такой Фернан? Где он? — закричал дон Педро, мертвенно побледнев; смотреть на него было страшно.

— Фернан, сеньор, был пажом великого магистра, — абсолютно невозмутимым тоном ответил Мотриль. — Он ехал с нами; вечером, накануне нашего отъезда, он получил это письмо. Случаю было угодно, что той же ночью, переправляясь через Зезири, он утонул, и я нашел это послание на его мертвом теле.

Дон Педро не нуждался в объяснениях, чтобы понять Мотриля.

— Ах, вот оно что, вы нашли труп.

— Да.

— И все это видели?

— Конечно.

— Значит, никто не знает, о чем это письмо?

— Сеньор, простите мою дерзость, — ответил Мотриль. — Интересы моего короля взяли верх над скромностью, которую мне надлежало проявлять. Я вскрыл охотничью сумку и прочитал письмо.

— Его прочли только вы? Выходит, будто его не читал никто.

— Конечно, сеньор, раз оно попало в мои руки.

— Ну, а раньше?

— О сеньор, за то, что было раньше, я ручаться не могу, тем более, паж был не один со своим господином: с ними находился еще проклятый гяур… пес… какой-то христианин… Простите, государь.

— Кто этот христианин?

— Рыцарь из Франции, кого великий магистр называет своим братом.

— Вот как! — усмехнулся дон Педро. — По-моему, великий магистр мог бы иначе именовать своих друзей.

— Больше того! У него нет секретов от этого христианина, и не будет ничего удивительного, если рыцарь окажется посвященным в тайны пажа, и в таком случае о преступлении узнают все.

— Значит, великий магистр приезжает? — спросил дон Педро.

— Он едет следом за мной, сеньор.

Нахмурив брови, дон Педро какое-то время расхаживал по террасе, скрестив на груди руки и опустив голову, и было легко догадаться, какая страшная буря бушует в его сердце.

— Итак, надо начинать с него, — сказал он наконец мрачным голосом. — Кстати, это единственный способ действий, который мне может простить Франция. Когда король Карл V увидит, что я не пощадил родного брата, он не станет сомневаться в его виновности и простит меня за то, что я не пощадил и его свояченицу.

— Но разве, сеньор, вы не опасаетесь, что месть никого не обманет и все станут говорить, будто вы убили великого магистра не потому, что он любовник королевы Бланки, а потому, что он брат Энрике де Трастамаре, вашего соперника в борьбе за трон? — спросил Мотриль.

— Я оглашу это письмо, — заявил король, — и кровь смоет пятно позора. Ступайте, вы сослужили мне верную службу.

— Что теперь повелевает мой король?

— Приготовить покои великому магистру.

Мотриль ушел; дон Педро остался один, и мысли его стали гораздо мрачнее; он представил себе, как станут глумиться над ним, и под маской царственной невозмутимости в нем вновь ожил ревнивый и гордый мужчина, которому уже чудилось, будто слух о любви Бланки и великого магистра — со всеми преувеличениями, какими обрастают грехи королей, — распространяется среди народов. И поскольку он не сводил глаз с покоев доньи Падильи, ему показалось, что она стоит у окна, за занавеской, и он улавливает на ее лице улыбку удовлетворенной гордыни.

«Не Мария Падилья вынуждает меня совершить задуманное, — размышлял он, — но тем не менее все скажут, что это ее влияние, и даже сама она поверит в это».

Слегка раздосадованный, он отвернулся и рассеянно осмотрелся: по террасе, расположенной ниже королевской, прошли два раба-мавра, неся курильницы, из которых струился голубоватый благовонный дым. Веющий с гор ветерок донес до короля этот опьяняющий аромат.

За рабами шла, склонив покрытую голову, высокая, стройная женщина с гибким станом. Лицо ее скрывала чадра, сквозь узкую щель которой сверкали глаза. Мотриль почтительно следовал за ней; когда они подошли к двери комнаты, куда должна была войти чужестранка, мавр низко ей поклонился.

Эти ароматы, этот томный взор чужестранки, эта почтительность мавра составляли столь сильный контраст со страстями, которые терзали сердце дона Педро, что король на мгновение почувствовал себя бодрым, как бы заново родившимся; это видение словно вдохнуло в него молодость и жажду наслаждения, поэтому он с нетерпением ждал наступления темноты. Когда совсем стемнело, король вышел из своих покоев и под покровом ночи садами — бывать в них имел право только он — пробрался к маленькому домику, где остановился Мотриль; осторожно раздвинув густые гирлянды плюща и ветви огромного олеандра, которые лучше любого ковра скрывали от нескромных взоров комнату, он увидел на широком, расшитом серебром шелковом покрывале Аиссу; длинное прозрачное платье едва прикрывало ее тело, босые ноги по восточной моде были украшены кольцами и браслетами; лицо ее было спокойно; устремив вдаль мечтательные глаза, она улыбалась, приоткрыв алые губы и обнажив ряд мелких, белых и ровных, словно жемчужины, зубов.

Мотриль и рассчитывал на любопытство короля; вслушиваясь и вглядываясь в темноту, он различил шорох раздвигаемых веток; в прохладной ночной тишине он уловил жаркое дыхание дона Педро, но и виду не подал, будто заметил, что его суверен стоит совсем рядом.

Лишь когда беспечная девушка по рассеянности выронила из рук коралловые четки, он их поспешно поднял и протянул Аиссе, почти стоя перед ней на коленях.

Аисса улыбнулась.

— Почему в последние дни вы оказываете мне подобные почести? — спросила она. — Отец должен проявлять к своему ребенку только нежность, это ребенок обязан чтить отца.

— Мотриль делает то, что повелевает ему долг, — ответил мавр.

— Но почему же, отец, вы относитесь ко мне с большим почтением, чем к самому себе?

— Потому, что вам надлежит оказывать больше почтения, нежели мне, — сказал Мотриль, — ибо скоро настанет день, когда вам все откроется, и, когда день этот придет, вы, донья Аисса, может быть, больше не соизволите называть меня отцом.

Эти загадочные слова и на девушку, и на короля произвели странное, непонятное впечатление; но, несмотря на настойчивые просьбы Аиссы, Мотриль не пожелал больше ни о чем говорить и удалился.

После него в комнату вошли служанки Аиссы с большими опахалами из страусовых перьев, чтобы овевать прохладой софу своей госпожи; и хотя не было видно ни инструментов, ни музыкантов, слышалась нежная музыка, которая струилась в воздухе, словно неуловимый аромат. Аисса смежила свои большие глаза, горящие каким-то потаенным пламенем.

«О чем она грезит?» — спросил себя король, заметив, что легкая тень какого-то видения скользнула по лицу девушки.

Аисса грезила о прекрасном французском рыцаре.

К окнам подошли служанки, чтобы опустить портьеры.

«Странно, — думал король, вынужденный прервать это неосторожное рассматривание, — мне показалось, будто она произнесла чье-то имя».

Король не ошибся: Аисса прошептала имя Аженора.

Хотя портьеры опустились, дон Педро был не в том настроении, чтобы возвращаться к себе в покои.

В этот час в его сердце боролись самые противоречивые чувства. Они вели между собой схватку, не оставлявшую никакой надежды на покой и сон; прося прохлады у ночного воздуха и успокоения у тишины, король бродил по садам, каждый раз, словно к желанной цели, возвращался к домику, где самым крепким сном спала прекрасная мавританка; иногда король, проходя мимо покоев Марии Падильи, поднимал глаза на темные окна и, уверившись, что надменная испанка спит, продолжал свои блуждания, которые, неизменно приводили его к домику Аиссы.

Король ошибался: Мария Падилья не смыкала глаз; свет во дворце не горел, но ее сердце, полное огня, как и сердце дона Педро, пылало и трепетало в ее груди; одетая в темное платье, она неподвижно стояла у окна и смотрела на короля, не упуская ни одного его движения и угадывая почти все его мысли.

Но, кроме глаз Марии Падильи, устремленных в самое сердце короля дона Педро, за ним следили еще глаза мавра: он тоже стоял на посту в домике Аиссы, желая убедиться в результатах своей интриги. Когда король подходил к окнам Аиссы, мавр вздрагивал от радости. Когда дон Педро устремлял взгляд на окна Марии Падильи и словно раздумывал, не подняться ли ему к фаворитке, мавр шепотом изрыгал угрозы, которые его рука, машинально нащупывающая кинжал, казалось, готова была осуществить. Под этими острыми и злобными взглядами дон Педро провел всю ночь, думая, что он одинок и всеми забыт; наконец, сломленный усталостью, он за час до рассвета улегся на скамью и уснул тем лихорадочным, беспокойным сном, что лишь усугубляет страдания.

«Ты еще не тот, каким я хочу тебя сделать, — прошептал Мотриль, видя, что король свалился с ног под тяжестью усталости. — Мне надо избавить тебя от доньи Падильи: если тебе верить, ты разлюбил ее, но расстаться с ней не в силах».

И он опустил портьеру, которую приподнял, наблюдая за садом.

«Что ж, — думала Мария Падилья, — мне остается сделать последнюю, но быструю и решительную попытку, прежде чем эта женщина — ведь ясно, что он высматривает ее сквозь портьеру, — покорит его сердце».

И она отдала распоряжение слугам, с утра поднявшим во дворце страшный шум.

Когда король проснулся и прошел к себе, он услышал во дворе топот мулов и лошадей, а в коридорах — торопливые шаги служанок и пажей.

Он было собрался выяснить причины этого переполоха, как дверь распахнулась и на пороге показалась Мария Падилья.

— Кого ждут эти лошади и чего хотят все эти озабоченные слуги, сеньора? — спросил дон Педро.

— Они, государь, ждут моего отъезда, который я велела ускорить, чтобы избавить ваше величество от общества женщины, уже бессильной сделать что-либо для вашего счастья. Кстати, именно сегодня приезжает мой враг, а поскольку в ваши намерения, несомненно, входит в порыве братской нежности пожертвовать мной ради него, я уступаю ему свое место, ибо должна посвятить себя детям: им, раз о них забывает отец, мать необходима вдвойне.

Мария Падилья слыла первой красавицей Испании; и ее влияние на дона Педро было столь сильным, что современники — они были убеждены, что красота, сколь бы совершенна она ни была, не может обладать подобной властью, — предпочитали приписывать сие влияние волшебству, вместо того чтобы искать его причину в естественных прелестях чаровницы.

В Марии Падилье — прекрасной в свои двадцать пять лет и гордой званием матери, — с распущенными волосами, которые ниспадали на скромное шерстяное платье, облегавшее по моде четырнадцатого века руки, плечи и грудь, для дона Педро заключались не только все его мечты, но и вся его любовь, все пережитые им чувства; она была доброй феей королевского дома, цветком души и сокровищницей счастливых воспоминаний короля. Дон Педро смотрел на нее с грустью.

— Меня удивляет, что вы до сих пор не покинули меня, Мария, — заметил он. — Правда, вы весьма удачно выбрали момент, когда мой брат Энрике бунтует, мой брат Фадрике предает меня, а король Франции, вероятно, объявит мне войну. Женщины, поистине, не любят несчастий.

— Разве вы несчастны? — воскликнула донья Падилья, сделав несколько шагов вперед и протягивая дону Педро руки. — В таком случае, я не еду, мне достаточно ваших слов, хотя в былые дни я спросила бы: «Педро, ты будешь рад, если я останусь?»

Король склонился к ней, и прекрасная ручка Марии оказалась в его руках. Он переживал одно из тех мгновений, в которых нуждается глубокоизраненное сердце, чтобы немного любви зарубцевало его раны. Он поднес ручку к губам.

— Вы неправы, Мария, я люблю вас, — сказал он. — Хотя для того, чтобы вы нашли любовь, достойную вас, вам следовало бы полюбить не короля, а другого мужчину.

— Но вы же не желаете, чтобы я уезжала, — ответила Мария Падилья с той восхитительной улыбкой, которая заставляла дона Педро забывать обо всем на свете.

— Нет, если только вы согласитесь разделить в будущем мою судьбу, так же как вы делили ее со мной в прошлом, — сказал король.

Тогда с того места, где она стояла, Мария Падилья жестом королевы, заставлявшим поверить, будто она родилась у подножия трона, подала знак толпе слуг, уже готовых к отъезду, возвращаться в комнаты.

В эту секунду вошел Мотриль. Слишком долгий разговор дона Педро с любовницей встревожил его.

— Что случилось? — раздраженно спросил дон Педро.

— Государь, случилось то, что прибывает ваш брат дон Фадрике, — ответил мавр. — На португальской дороге заметили его свиту.

При этом известии ненависть, словно молния, промелькнула в глазах короля; Мария Падилья сразу поняла, что ей нечего бояться приезда дона Фадрике, и она, подставив дону Педро лоб, которого он коснулся бледными губами, вернулась к себе, улыбаясь.

VIII

КАК ВЕЛИКИЙ МАГИСТР ВЪЕХАЛ В АЛЬКАСАР СЕВИЛЬИ, ГДЕ ЕГО ЖДАЛ КОРОЛЬ ДОН ПЕДРО

Великий магистр, как сказал Мотриль, действительно приближался к Севилье; в полдень, в разгар испепеляющей жары, он подъехал к воротам.

Всадники — христиане и мавры, — составлявшие его охрану, были покрыты пылью; по бокам мулов и лошадей стекал пот. Великий магистр бросил взгляд на городские стены, где ожидал увидеть скопление солдат и горожан, — так всегда бывает в праздники, — но заметил только дозорных, которые, как и в обычные дни, несли свою службу.

— Не надо ли предупредить короля? — спросил один из офицеров дона Фадрике, готовый поскакать вперед, если получит приказ.

— Не беспокойтесь, мавр приехал раньше нас, — с печальной улыбкой ответил дон Фадрике, — и мой брат предупрежден. Кстати, разве вы не знаете, что по случаю моего приезда в Севилье устраиваются турниры и празднества? — прибавил он с горечью в голосе.

Испанцы с удивлением озирались по сторонам, ибо ничто не предвещало обещанных турниров и особых торжеств. Наоборот, все выглядело грустно и мрачно; они обращались с вопросами к маврам, но те молчали.

Люди дона Фадрике въехали в город; двери и окна были закрыты, как это принято в Испании в сильную жару; на улицах не было видно ни людей, ни приготовлений к празднику и слышался только скрип открываемых дверей, откуда выглядывал какой-нибудь запоздавший любитель поспать, который, прежде чем предаться сиесте, любопытствовал узнать, что за отряд всадников появился в городе в такой час, когда в Испании даже мавры, эти дети солнца, прячутся в тени деревьев или ищут речной прохлады.

Впереди ехали всадники-христиане; мавры, числом превосходившие их вдвое — несколько мавританских отрядов присоединились в дороге к первому отряду, — образовывали арьергард.

Великий магистр взирал на все эти передвижения, на город, который надеялся увидеть оживленным и веселым, а нашел угрюмым и безмолвным как могила, и в сердце его закрадывались страшные подозрения. Подъехал офицер и, склонившись к его уху, спросил:

— Сеньор, вы обратили внимание, что ворота, через которые мы въехали, закрыли?

Великий магистр не ответил; они продолжали двигаться вперед и скоро увидели перед собой алькасар. Мотриль с группой офицеров дона Педро поджидал их у ворот. Вид у них был благожелательный.

Отряд, который ожидали с большим нетерпением, без промедления въехал во внутренний двор алькасара, и ворота тоже сразу захлопнулись.

Мотриль с выражением глубочайшего почтения следовал за графом.

Когда дон Фадрике спешился, к нему подошел мавр и сказал:

— Известно ли вашей светлости, что у нас не принято с оружием въезжать во дворец. Не соизволите ли приказать мне отнести ваш меч в ваши покои?

Великий магистр, казалось, лишь ждал этих слов, чтобы дать волю долго сдерживаемому гневу.

— Раб, — сказал он, — неужели угодничество сделало тебя таким хамом, что ты уже разучился узнавать своих сеньоров и чтить своих господ? С каких это пор великий магистр ордена Святого Иакова из Калатравы, обладающий правом в шлеме и при шпорах заходить в церкви и при оружии беседовать с Богом, лишился права вооруженным входить во дворец и, держа меч в ножнах, говорить с братом?

Мотриль почтительно выслушал его и униженно склонил голову.

— Ваша светлость говорит истинно, — ответил он, — а ваш ничтожнейший слуга запамятовал, что вы не только граф, но и великий магистр ордена из Калатравы. Все эти привилегии — обычаи христианские, и неудивительно, что жалкий нехристь, вроде меня, не знает о них или не помнит.

В эту секунду к дону Фадрике подошел другой офицер.

— Верно ли, сеньор, что вы отдали приказ покинуть вас? — спросил он.

— Кто это сказал? — воскликнул великий магистр.

— Один из стражей ворот.

— И что вы ему ответили?

— Что мы исполняем приказы только нашего сеньора.

Граф ненадолго задумался: он был молод, чувствовал себя сильным и храбрым, его окружало немало воинов, и можно будет долго отбиваться.

— Сеньор, скажите лишь слово, дайте знак, — продолжал офицер, увидев, что господин его советуется сам с собой, — и мы вырвем вас из западни, в которую вы попали. Нас здесь тридцать человек, у нас копья, кинжалы и мечи.

Дон Фадрике взглянул на Мотриля, и, заметив на его губах усмешку, посмотрел туда, куда смотрел мавр. Окружавшие двор галереи заполнили лучники и арбалетчики, держа оружие наизготовку.

«Я перебил бы этих храбрецов, — подумал дон Фадрике, — но, раз они хотят взять только меня, я пойду один».

Великий магистр, спокойный и уверенный, обернулся к своим товарищам.

— Ступайте, друзья мои, — обратился он к ним. — Я во дворце моего брата и моего короля. В подобных чертогах предательство не живет, а если я ошибся, не забывайте, что меня предупреждали об измене, но я не желал в это верить.

Солдаты дона Фадрике поклонились и ушли. Так великий магистр остался один с маврами и стражей короля дона Педро.

— Теперь я желаю видеть моего брата, — сказал он, повернувшись к Мотрилю.

— Ваше желание, сеньор, будет исполнено, ибо король с нетерпением ждет вас, — ответил мавр.

И он отошел в сторону, чтобы граф мог вступить на лестницу дворца.

— Где мой брат? — спросил великий магистр.

— В покоях на террасе.

Эти комнаты соседствовали с теми, где обычно останавливался дон Фадрике. Проходя мимо своей двери, великий магистр задержался.

— Не могу ли я зайти к себе и немного отдохнуть, прежде чем предстать перед моим братом? — спросил он.

— После того, как ваша светлость встретится с королем, — ответил Мотриль, — вы сможете отдыхать сколько угодно и как угодно…

Тут среди мавров, что шли следом за графом, возникло какое-то замешательство. Великий магистр обернулся.

— Пес, пес… — бормотали мавры.

Действительно, верный Алан вместо того, чтобы вслед за лошадью отправиться на конюшню, пошел за хозяином, словно предчувствуя грозившую ему опасность.

— Пес со мной, — сказал дон Фадрике.

Мавры расступились, больше из страха, чем из уважения, и радостный пес, встав на задние лапы, положил передние на грудь хозяину.

— Да, я тебя понимаю, — сказал дон Фадрике. — Фернан погиб, Аженор далеко, и ты единственный друг, который у меня остался.

— Ваша светлость, неужели среди привилегий великого магистра ордена Святого Иакова есть привилегия входить в покои короля вместе со своим псом? — с ехидной улыбкой осведомился Мотриль.

Дон Фадрике помрачнел от обиды. Мавр стоял рядом; рука великого магистра лежала на рукояти кинжала; мгновенное решение, молниеносный удар — и он отомстит этому насмешливому и наглому рабу.

«Нельзя, — сдержал он себя. — Величие короля лежит и на тех людях, что его окружают: не будем же посягать на величие короля».

Он хладнокровно открыл дверь в свои покои и сделал псу знак идти за ним.

Пес послушался.

— Жди меня, Алан, — приказал он.

Пес улегся на львиную шкуру. Великий магистр закрыл дверь. И тут до него донесся голос:

— Брат мой! Ну где же брат мой?

Дон Фадрике узнал голос короля и пошел на него.

Дон Педро, вышедший из ванной и еще бледный после бессонной ночи, сдерживая клокочущий в нем гнев, устремил суровый взгляд на молодого человека, который преклонил перед ним колено.

— Вот и я, мой король и брат мой, — сказал дон Фадрике. — Вы призвали меня, и я перед вами. Я приехал немедленно, чтобы видеть вас и пожелать вам всяческого благополучия.

— Неужели это возможно, великий магистр, и я не должен удивляться тому, что ваши речи полностью расходятся с вашими действиями? — спросил король. — Как, объясните, может быть, что вы желаете мне всяческого блага и сговариваетесь с моими врагами?

— Сеньор, я не понимаю вас, — ответил дон Фадрике, поднимаясь с пола, ибо с того мгновения, как ему предъявили обвинение, он больше ни секунды не хотел оставаться на коленях. — Неужели эти слова адресованы мне?

— Да, вам, великому магистру ордена Святого Иакова.

— Значит, государь, вы считаете меня предателем?

— Почему бы и нет? Вы и есть предатель, — ответил дон Педро.

Молодой человек побледнел, но не утратил самообладания.

— Почему вы обвиняете меня, мой король? — спросил он тоном безграничной кротости. — Я никогда не оскорблял вас, по крайней мере преднамеренно. Совсем наоборот, во многих боях, особенно в войне с маврами, вашими сегодняшними друзьями, я умело владел мечом, который был слишком тяжел для моей еще неокрепшей руки.

— Да, мавры — мои друзья! — вскричал дон Педро. — Мне пришлось выбирать себе друзей среди мавров, потому что в моей семье я нашел только врагов!

По мере того как упреки короля становились все несправедливее и оскорбительнее, дон Фадрике чувствовал в себе все больше гордости и бесстрашия.

— Если вы говорите о моем брате Энрике, — возразил он, — мне нечего вам ответить, меня это не касается. Мой брат Энрике поднял мятеж против вас, мой брат Энрике неправ, потому что вы наш законный сеньор и по возрасту, и по рождению. Мой брат Энрике хочет стать королем Кастилии; верно говорят, что честолюбие затмевает разум. Я же не честолюбив и не претендую ни на что. Я великий магистр ордена Святого Иакова: если вам известен более достойный человек, я готов уступить ему эту должность.

Дон Педро молчал.

— Я отвоевал Коимбру у мавров и сижу там как в моем владении. Никто не имеет права на мой город. Хотите, мой брат, я отдам вам Коимбру, это хороший порт.

Дон Педро и на сей раз промолчал.

— У меня есть небольшая армия, — продолжал дон Фадрике, — но я набрал ее с вашего позволения. Хотите, я отдам вам моих солдат, чтобы они сражались против ваших врагов.

Дон Педро продолжал хранить молчание.

— В моих руках лишь собственность, что принадлежит моей матери Элеоноре де Гусман, и богатства, которые я отнял у мавров. Брат мой, хотите я отдам вам свои деньги?

— Мне не нужны ни твоя должность, ни твой город, ни твои солдаты, ни твое богатство! — вспылил дон Педро, не в силах больше сдерживаться, видя спокойствие молодого человека. — Мне нужна твоя голова.

— Моя жизнь, как и все, что я имею, принадлежит вам, мой король, и я не намерен держаться ни за нее, ни за свои богатства. Но зачем вам моя голова, если мое сердце невинно?

— Невинно?! — закричал дон Педро.. — А тебе известна француженка по имени Бланка Бурбонская?

— Я знаю француженку, которую зовут Бланкой Бурбонской, и почитаю ее как мою королеву и мою сестру.

— Прекрасно! Так вот, я хотел тебе сказать, что та, которую ты считаешь твоей королевой и твоей сестрой, — враг твоего брата и твоего короля.

— Сир, если вы называете врагом человека, которого вы оскорбили и который хранит в сердце воспоминание об этом оскорблении, — возразил великий магистр, — то особа, о коей вы говорите, может быть, и является вашим врагом. Но, право слово, это все равно, как если бы вы считали своим врагом раненную вашей стрелой газель, что убегает от вас.

— Я называю моим врагом всякого, кто восстанавливает против меня мои города, а эта женщина подняла против меня Толедо. Я называю моим врагом всякого, кто вооружает моих братьев против меня, а эта женщина вооружила против меня моего брата, но не Энрике — честолюбца, как ты его сейчас назвал, а моего брата дона Фадрике, лицемера и кровосмесителя.

— Брат мой, клянусь вам…

— Не клянись, ты нарушишь клятву.

— Брат мой…

— А это тебе известно? — спросил дон Педро, доставая из охотничьей сумки Фернана письмо великого магистра.

Увидев это письмо, подтверждавшее, что Фернан был убит, это попавшее в руки короля доказательство его любви, великий магистр почувствовал, как его оставляют последние силы. Он преклонил колено перед доном Педро и стоял так некоторое время, склонив голову под тяжестью несчастий, которые он предвидел. Шепот пробежал по группе изумленных придворных, находившихся на другом конце галереи; Фадрике, на коленях перед братом, явно умолял о чем-то своего короля; если он упрашивал короля — значит, он виновен; придворные даже помыслить не могли, что дон Фадрике мог бы просить за другого человека.

— Сеньор, призываю в свидетели Бога, — сказал дон Фадрике, — что я не виновен в том, в чем вы обвиняете меня.

— Скоро ты сам скажешь Богу об этом, — ответил король, — потому что я тебе не верю.

— Моя смерть смоет пятно позора, — сказал великий магистр. — И тогда выяснится, что я не замешан в преступлении.

— Не замешан?! — взревел дон Педро. — Ну а что ты на это скажешь?

И в порыве ярости король наотмашь ударил по лицу брата письмом, которое дон Фадрике написал Бланке Бурбонской.

— Хорошо, — отпрянул назад дон Фадрике. — Убейте меня, но не оскорбляйте! Мне давно известно, что мужчины превращаются в трусов, живя в окружении льстецов и рабов!.. Ты трус, король! Ведь ты посмел оскорбить пленника!

— Ко мне! — вскричал дон Педро. — Стража, ко мне! Взять его и казнить!

— Не спеши, — перебил его дон Фадрике, величественно вытянув руку и останавливая брата. — Твою ярость сдержит то, что я тебе скажу. Ты заподозрил невинную женщину и оскорбил короля Франции своим подозрением, но оскорбить Бога не в твоей власти. Поэтому перед тем, как ты казнишь меня, я хочу помолиться, мне нужен час для беседы с небесным Повелителем. Я ведь не мавр какой-нибудь!

Дон Педро почти обезумел от гнева. Однако он сдержался, потому что вокруг были люди.

— Ладно, даю тебе этот час, — сказал он. — Ступай!

Все свидетели этой сцены похолодели от ужаса. Глаза короля пылали, но и взгляд великого магистра метал молнии.

— Будь готов через час! — крикнул вслед ему дон Педро, когда дон Фадрике выходил из комнаты.

— Будь спокоен, для тебя я все равно умру слишком рано, ведь я невинен, — ответил молодой человек.

Целый час он провел в своей комнате наедине с Господом, и никто его не беспокоил; когда час прошел, а палачи так и не явились, он вышел на галерею и крикнул:

— Ты заставляешь меня ждать, дон Педро, час прошел.

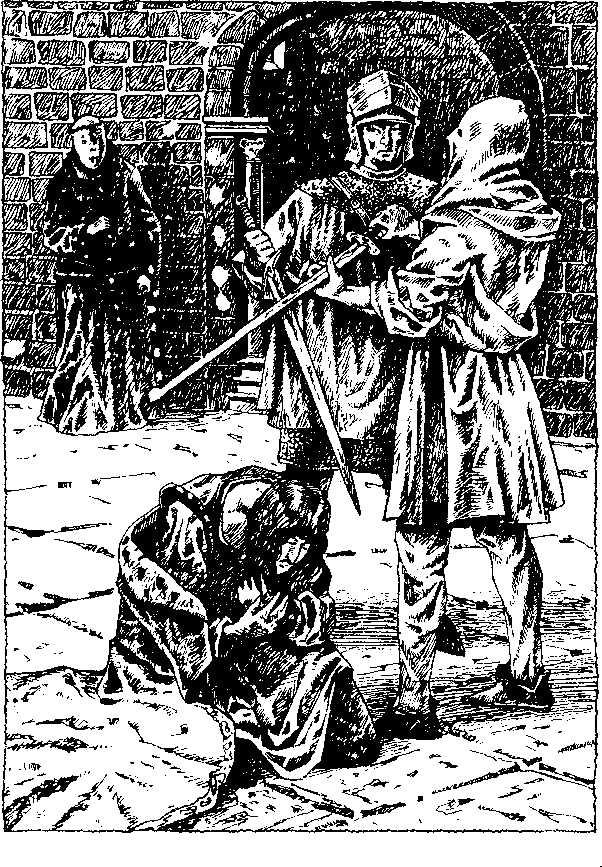

Вошли палачи.

— Какой смертью я должен умереть? — спросил дон Фадрике.

Один из палачей вытащил меч.

Фадрике внимательно осмотрел его, пальцем попробовал остроту лезвия.

— Возьмите мой, — предложил он, вынимая из ножен меч, — он острее.

Солдат взял этот меч.

— Когда вы будете готовы, великий магистр? — осведомился он.

Великий магистр жестом попросил солдат подождать, подойдя к столу, написал несколько строк на пергаменте, свернул его и зажал в зубах.

— Что это за пергамент? — спросил солдат.

— Талисман, делающий меня неуязвимым, — ответил дон Фадрике. — Руби скорее, я не боюсь тебя.

Молодой граф, подняв свои длинные волосы на затылок, обнажил шею и, сложив руки, с улыбкой на губах опустился на колени.

— Ты веришь в силу талисмана? — тихо спросил другой солдат у державшего меч.

— Сейчас посмотрим, — ответил тот.

— Руби! — приказал Фадрике.

Меч блеснул в руках палача; лезвие сверкнуло как молния, и голова великого магистра, снесенная одним ударом, покатилась по полу.

И в эту самую секунду жуткий вой разнесся под сводами дворца.

Король, который подслушивал у двери, в испуге убежал. Палачи кинулись прочь из комнаты. На месте остались лишь лужа крови, отрубленная голова и пес, который, выбив дверь, лег рядом с бренными останками хозяина.

IX

КАК К БАСТАРДУ ДЕ МОЛЕОНУ ПОПАЛА ЗАПИСКА, ЗА КОТОРОЙ ОН ПРИЕХАЛ

На охваченный тревогой дворец опустились первые вечерние тени, серые и зловещие. Мрачный и встревоженный дон Педро укрылся во внутренних покоях, боясь оставаться по соседству с комнатой, где лежал труп брата. Сидящая рядом Мария Падилья плакала.

— Почему же вы плачете, сеньора? — вдруг ехидно спросил король. — Разве вы не добились того, чего страстно желали? Вы требовали от меня смерти вашего врага и теперь должны быть довольны — его нет!

— Государь, может быть, я в минуту женской гордыни, в порыве безумного гнева и пожелала этой смерти, но Бог простит меня за то, что подобное желание однажды закралось в мое сердце! — возразила Мария. — Я могу поклясться, что никогда не требовала этой смерти.

— Ха-ха-ха, все женщины одинаковы! — вскричал дон Педро. — Пылкие в желаниях, робкие в действиях, они всегда хотят всего, но не смеют ни на что решиться. Когда же находится человек, достаточно безумный, чтобы уступить их желаниям, они говорят, что даже не думали об этом.

— Государь, во имя Неба! Никогда не говорите мне, что ради меня вы пожертвовали братом! — умоляла Мария. — Эта смерть станет моей мукой в земной жизни и вечно будет терзать меня в жизни иной… Прошу вас, скажите правду, признайтесь, что принесли его в жертву ради своей поруганной чести. Я не хочу, вы слышите, не желаю, чтобы вы бросили меня, не сказав, что не я толкнула вас на убийство!..

— Я скажу все, что вы пожелаете, — холодно ответил король, поднявшись и идя навстречу Мотрилю, который вошел в комнату на правах министра и с уверенностью фаворита.

Мария отвела в сторону глаза, чтобы не видеть этого человека, которого возненавидела еще сильнее после казни великого магистра, хотя эта смерть была в ее интересах, и подошла к окну; пока король говорил с мавром, она смотрела на рыцаря в боевых доспехах, который, воспользовавшись беспорядком, вызванном в замке казнью великого магистра, въехал во двор: ни солдаты, ни часовые не удосужились поинтересоваться, к кому он направляется.

Это был Аженор, который приехал, откликнувшись на зов великого магистра; он искал глазами пурпурные портьеры — дон Фадрике сказал, что по ним можно найти его комнату, — и скрылся за углом.

Мария Падилья рассеянно следила за неизвестным рыцарем до тех пор, пока тот не исчез из виду. Тогда, отвернувшись от окна, она посмотрела на короля и Мотриля.

Король оживленно о чем-то говорил. По энергичным жестам было видно, что он отдавал страшные приказы. Донья Мария сразу все поняла; благодаря острому женскому чутью она догадалась, о ком идет речь.

Она подошла к дону Педро в тот момент, когда он подал мавру знак удалиться.

— Сеньор, два подобных приказа в один день вы не отдадите, — сказала она.

— Значит, вы все слышали? — побледнев, вскричал король.

— Нет, я догадалась. О государь! — упав перед королем на колени, воскликнула Мария. — Государь, я часто жаловалась вам на нее, часто настраивала вас против нее, но, молю вас, государь, не убивайте ее, ибо, убив ее, вы тоже будете говорить мне, как сказали по поводу казни дона Фадрике, что это я требовала у вас ее смерти.

— Мария, встаньте, — с мрачным видом сказал король, — и не просите, это бесполезно, все уже предрешено. Или не надо было начинать, или теперь надо кончать; смерть одного влечет смерть другой. Если бы я казнил лишь дона Фадрике, то на сей раз все подумали бы, что он поплатился не за преступление, а пал жертвой моей мести.

Донья Мария испуганно смотрела на короля, словно путник, в ужасе застывший у края пропасти.

— О Боже! — вздохнула она. — Все это падет на меня и моих детей. Люди станут говорить, будто я толкнула вас на это двойное убийство, но, Господь мой, вы все видите. Вы видите, — стенала она, простираясь у ног короля, — что я прошу его, умоляю не превращать эту женщину в призрак моего проклятия.