Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 17. Бастард де Молеон 1994.

Назад: Александр Дюма Бастард де Молеон

Дальше: V ПЕРЕПРАВА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

КАКИМ ОБРАЗОМ МЕССИР ЖАН ФРУАССАР УСЛЫШАЛ ИСТОРИЮ, КОТОРУЮ МЫ НАМЕРЕВАЕМСЯ ПОВЕДАТЬ

Путешественник, проезжающий сегодня ту часть Бигора, что лежит между истоками рек Жер и Адур, а ныне зовется департаментом Верхние Пиренеи, может выбирать из двух дорог, ведущих из Турне в Тарб. Одна, совсем недавно проложенная по равнине, через два часа приведет его в бывшую столицу графства Бигор; другая, идущая вдоль гор, представляет собой путь древних римлян и длиннее на девять льё. Но за объезд и излишнюю усталость путника вознаградит красота местности, по которой ему придется ехать: великолепный вид на Баньер, Монгайар и Лурд, а на горизонте — широкая синяя стена Пиренеев, посреди которых высится грациозный Пикдю-Миди, увенчанный снегом. Именно эту дорогу предпочитают художники, поэты и любители древности. Поэтому на нее мы и попросим читателя обратить вместе с нами свой взор.

В первые дни марта 1388 года, в начале царствования короля Карла VI, когда островерхие башни замков, чьи руины теперь поросли травой, взмывались над кронами самых высоких дубов и надменных сосен, когда мужи в железных доспехах и с каменными сердцами, носившие имена Оливье де Клисон, Бертран Дюгеклен, Сеньор де Бюш, что начали слагать великую илиаду, завершить которую предстояло пастушке, уже обрели покой в своих легендарных могилах, по этой узкой, разбитой дороге, единственной, связывающей тогда главные города юга, ехали два всадника.

За ними, тоже верхом, следовали двое слуг.

Господа были примерно одного возраста, лет пятидесяти пяти-пятидесяти восьми. Но сходство на этом заканчивалось, ибо отличие в одежде указывало, что занимаются они совсем разными делами.

Один из них — вероятно, по привычке он ехал на полкорпуса лошади впереди — был в бархатном, некогда ярко-малиновом жилете, который с тех пор, как хозяин впервые его надел, множество раз побывал под солнцем и дождем, потеряв не только свой глянец, но и цвет. Сильные руки были обтянуты рукавами из буйволовой кожи, принадлежащими куртке, которая в прошлом была желтой, но, подобно жилету, утратила первоначальный цвет, правда, не столько в общении со стихиями, сколько от трения о доспехи, коим, по-видимому, служила подкладкой. Вероятно, по причине жары шлем, вроде тех, что тогда называли «мисками», был привязан к левой луке седла, и это позволяло видеть непокрытую голову всадника, облысевшую на макушке, но на висках и затылке окаймленную длинными седыми волосами, которые гармонировали со слегка тронутыми проседью усами (так всегда бывает у мужчин, на чью долю выпали в жизни большие невзгоды) и ровно подстриженной серебристой бородой, прикрывавшей латный воротник — единственную часть защитных доспехов, не снятую всадником. Вооружение его составляли длинная шпага, висевшая на широком кожаном поясе, и боевой с треугольным лезвием топорик, которым можно было и рубить и колоть. Это оружие было привязано к правой луке седла, как бы образуя противовес шлему.

У другого господина, того, что чуть отставал, ни в осанке, ни в одежде ничего воинственного не было. Одет он был в длинную черную сутану, на поясе которой вместо меча или кинжала висела чернильница из шагреневой кожи, какие тогда носили с собой школяры и студенты; у него были живые, умные глаза, густые брови, массивный нос, несколько толстоватые губы, редкие, короткие волосы; ни усов, ни бороды он не носил; на голове был глубокий, закрывающий уши берет, в каких ходили тогда судьи, церковнослужители и прочие важные персоны. Из карманов торчали пергаментные свитки, исписанные мелким, убористым почерком, который обычно характерен для тех, кто много пишет. Лошадь, казалось, повторяла мирный нрав седока; ее скромный вид, умеренная иноходь, склоненная к земле голова резко контрастировали с четким шагом, раздутыми ноздрями и капризным ржанием боевого коня, который словно гордился тем, что гарцует впереди.

Ехавшие позади слуги были, подобно своим господам, полной противоположностью друг другу. Один, в костюме из зеленого сукна, походил на английского лучника, тем более что за спиной у него болтался лук, а на правом боку — колчан; слева висел, как бы приклеившись к бедру, кинжал с широким лезвием — нечто среднее между ножом и ужасным оружием, называвшимся тогда «бычьим языком».

Позади него при каждом чуть резком шаге лошади побрякивали доспехи, которые хозяин временно снял, так как дорога была безопасной.

Другой слуга, как и его господин, был в черном и, видимо, принадлежал к низшим чинам духовенства, о чем свидетельствовали особым образом подстриженные волосы и тонзура на макушке, которую можно было заметить, когда он приподнимал свою черную суконную скуфейку. Это предположение подтверждал и зажатый под мышкой требник; довольно изящной работы серебряные уголки и застежки книги сохраняли свой блеск, хотя переплет был потрепан.

Так и ехали все четверо — господа пребывая в задумчивости, слуги болтая — до тех пор, пока не оказались на развилке, откуда дорога расходилась на три стороны, и рыцарь не остановил коня, сделав знак спутнику поступить так же.

— Ну вот, метр Жан, — сказал он, — посмотрите хорошенько вокруг и скажите, как вам тут нравится.

Тот, кому адресовалось это предложение, огляделся и, поскольку кругом не было ни души и заброшенность этого места наводила на мысль о засаде, воскликнул:

— Право слово, господин Эспэн, место странное! И смею вас заверить, я не остановился бы здесь даже на то время, что требуется, чтобы трижды прочесть «Pater» и трижды «Ave», не будь я в обществе столь прославленного рыцаря.

— Благодарю за комплимент, в котором узнаю всегдашнюю вашу учтивость, господин Жан, — ответил рыцарь. — А не забыли ли вы, что три дня назад, при выезде из города Памье, спрашивали меня о знаменитой схватке Монаха де Сен-Базиля с Эрнотоном-Биссетом в Ларрском проходе?

— Нет, конечно, не забыл, — ответил церковнослужитель. — Я просил вас предупредить меня, когда мы окажемся в Ларрском проходе, ибо хотел видеть знаменитое место, где погибло столько храбрецов.

— Так вот, мессир, оно перед вами.

— Я полагал, что Ларрский проход в Бигоре.

— Он и есть в Бигоре, мессир, и мы с вами находимся в Бигоре с той минуты, как перешли вброд речушку Лез. Вот уже четверть часа, как мы оставили слева от нас дорогу на Лурд и замок Монгайар; вон там, перед нами, деревушка Сивита, лес сеньора де Барбезана, а за деревьями виден замок де Маршера.

— Вот те на, мессир Эспэн! — удивился метр Жан. — Вы ведь знаете о моем интересе к славным воинским подвигам, которые я записываю по мере того, как сам их вижу или слышу рассказы о них, чтобы память о них не была утрачена, и посему расскажите мне подробно, что же здесь произошло.

— Это сделать нетрудно, — ответил рыцарь. — Лет тридцать тому назад, в тысяча триста пятьдесят восьмом-пятьдесят девятом году, во всех здешних гарнизонах, кроме Лурда, стояли французы. Чтобы прокормить город, лурдские солдаты часто совершали грабежи в окрестностях, хватая все, что попадется под руку, и увозя за крепостные стены, так что, едва в полях разносился слух о набеге, из всех соседних гарнизонов высылались отряды для охоты за ними, а когда противники сходились, разыгрывались жестокие схватки, во время которых совершались столь же блистательные подвиги, как и в настоящих сражениях.

Однажды Монах де Сен-Базиль — так его прозвали потому, что он имел обыкновение переодеваться монахом, чтобы лучше строить свои козни, — вышел из Лурда вместе с сеньором де Карнийяком и примерно ста двадцатью копейщиками: в цитадели не хватало съестного, и было решено выступить в большой поход. Ехали они долго, пока на лугу, примерно в одном льё от Тулузы, не нашли стадо быков, которое было ими захвачено; потом кратчайшей дорогой они отправились домой, но вместо того, чтобы осторожно следовать своим путем, лурдцы сворачивали вправо и влево, прихватывая то гурт овец, то стадо свиней, что позволило слухам об этой вылазке распространиться в округе.

Первым, кто услышал их, был капитан из Тарба по имени Эрнотон де Сент-Коломб. Он тотчас покинул свой замок, оставив его на племянника (многие считали, что тот приходится капитану внебрачным сыном, — юношу лет пятнадцати-шестнадцати, который еще не бывал ни в одном бою, ни в одной стычке), и помчался предупредить о налетах лурдцев сеньора де Беррака, сеньора де Барбезана и тех оруженосцев Бигора, кого мог встретить в пути; в тот же вечер он оказался во главе отряда, почти равного по силе отряду Монаха де Сен-Базиля, и ему поручили им командовать.

Он сразу разослал по всей округе своих лазутчиков, чтобы выведать дорогу, по которой намеревались следовать солдаты из лурдского гарнизона, и, узнав, что отряд должен пройти через Ларрский проход, решил ждать его тут. Поскольку он прекрасно знал здешние места, а лошади его совсем не устали, тогда как кони его врагов, напротив, находились в пути уже четыре дня, он успел занять эту позицию; мародеры остановились в трех льё от того места, где их поджидал де Сент-Коломб.

Как вы изволили заметить, место это годится для засады. Люди из Лурда, да и сам Монах, ни о чем не подозревали, потому что стада они гнали перед собой, и животные уже миновали то место, где мы с вами стоим, когда по двум дорогам, что вы видите перед собой, справа и слева, на них галопом понесся орущий во все горло отряд Эрнотона де Сент-Коломба. Что ж, они встретили достойного противника; Монах, человек не робкого десятка, приказал своему отряду занять оборону и ждал удара.

Он был страшен, ведь иного и нельзя было ожидать от лучших воинов здешних краев. Но лурдских солдат привело в ярость главным образом то, что их отсекли от стада, ради которого они претерпели столько невзгод и опасностей; теперь они лишь слышали рев, мычание и блеяние скотины, погоняемой слугами противника, которым под прикрытием своих хозяев оставалось сражаться только с пастухами, но тем было безразлично, кому достанется скот, раз его у них отняли.

Поэтому лурдцы были вдвойне заинтересованы в разгроме врагов: во-первых, они хотели спасти себя, во-вторых, отбить провиант, который, как они знали, был необходим их товарищам, оставшимся в крепости.

Бой начался с обмена ударами копьями; но вскоре у многих копья были сломаны, и те воины, у кого они уцелели, решив, что в таком узком месте копье — оружие непригодное, побросали их, схватившись за топоры, мечи, палицы, за все, что под руку подвернулось, и разгорелась настоящая схватка, столь яростная, жестокая и упорная, что никто не хотел уступать; даже тот, кто получал смертельную рану, рад был пасть, лишь бы не подумали, будто он покинул поле битвы. Сражались они три часа кряду, поэтому те воины, что выбивались из сил, словно по взаимному согласию, отходили в сторону, чтобы перевести дух, отдохнуть в тылу под деревьями на траве, на земле у рва; сняв шлемы, они утирали кровь и пот и, вновь набравшись сил, с еще большим ожесточением бросались врукопашную; я даже думаю, что со времен знаменитого сражения Тридцати, вряд ли в какой-либо битве видели столь яростные атаки и такую стойкую оборону.

Случаю было угодно, что все три часа битвы оба командира, то есть Монах де Сен-Базиль и Эрнотон де Сент-Коломб, сражались один справа, другой — слева. Оба разили так сильно и часто, что толпа дерущихся расступилась, и они наконец сошлись лицом к лицу. Поскольку каждый лишь этого и желал, с самого начала боя призывая противника к личному поединку, то, завидев друг друга, они закричали от радости, и все, поняв, что общее сражение должно смениться их единоборством, очистили им место и замерли в ожидании.

— Ах, как жаль, — со вздохом перебил рыцаря метр Жан, — что не довелось мне видеть подобного поединка, который, должно быть, напоминал о прекрасных временах рыцарства, кои, увы, миновали и не вернутся более!

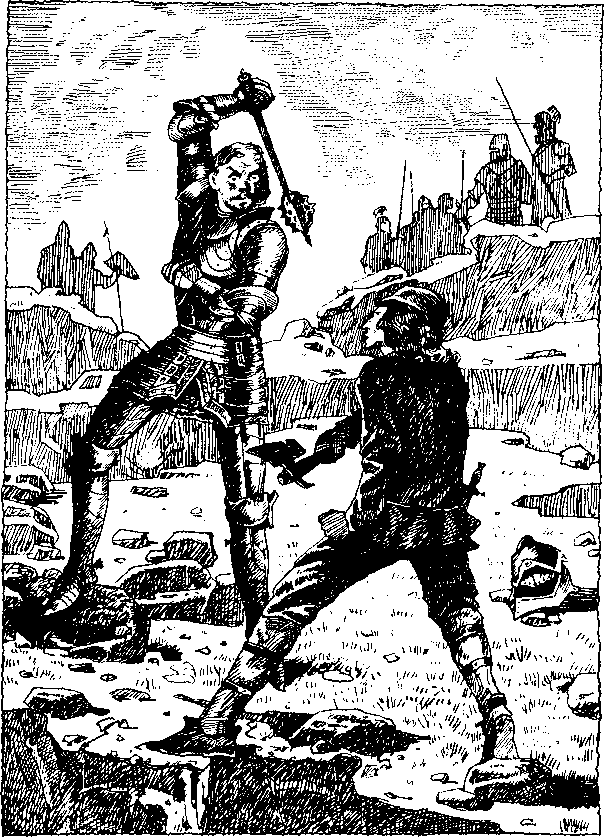

— Да, мессир Жан, вы увидели бы прекрасное и редкое зрелище, — согласился рыцарь. — Оба бойца, истинные воины, могучие телом и искусные в бранном ремесле, сидели на крепких, породистых конях, которые, казалось, не уступали в упорстве своим хозяевам, стремясь растерзать друг друга, и конь Монаха де Сен-Базиля пал первым, сраженный ударом топора, что предназначался его хозяину. Однако Монах был очень опытным воином; хотя конь его стремительно рухнул, он успел отпустить стремена, так что на земле оказался не под конем, а рядом с ним и, вытянув руку, полоснул ножом по подколенку боевого коня Эрнотона; тот, заржав от боли, осел и упал на передние ноги; Эрнотон потерял преимущество и был вынужден спрыгнуть на землю. Когда он соскочил с коня, Монах уже стоял на ногах, и поединок возобновился, причем Эрнотон дрался топором, а Монах — булавой.

— Неужели на этом месте и разыгрался сей дивный ратный подвиг? — спросил церковнослужитель, чьи глаза сверкали так, словно он воочию видел бой, о котором ему рассказывали.

— Именно на этом, мессир Жан! Очевидцы десятки раз передавали мне то, о чем я вам рассказываю. Эрнотон находился на вашем месте, а Монах — на моем; Монах так яростно напирал на Эрнотона, что тот, защищаясь, был вынужден пятиться назад и, отбиваясь, отступил от камня, лежащего между ног вашей лошади, к самому краю рва, куда, вероятно, и свалился бы, если бы юноша, во весь дух примчавшийся к полю боя и наблюдавший за ним с другой стороны рва, увидев, что доброго рыцаря совсем теснят, и поняв, что тот теряет последние силы, одним махом не перепрыгнул через ров к Эрнотону и не подхватил из его слабеющих рук топор.

«Ну-ка, дорогой дядя, — сказал он, — дайте ненадолго ваш топор и не мешайте мне».

Эрнотон большего и желать не мог; он отдал топор и лег на краю рва, куда сбежались слуги и помогли ему снять доспехи, ибо он почти терял сознание.

— Ну, а что же молодой человек? — спросил аббат.

— Как что?! Юноша, хотя его и считали бастардом, в этом случае доказал, что в его жилах течет благородная кровь и что дядя совершил ошибку, оставив его в старом замке, а не взяв с собой. Ведь едва топор оказался у него в руке, он, ничуть не смущаясь тем, что его противник закован в железо, а на нем лишь простая суконная куртка и бархатный колпак, нанес де Сен-Базилю такой мощный удар по голове, что разбил его шлем; оглушенный Монах покачнулся, еле устояв на ногах. Но он был слишком крепким воином, чтобы пасть от одного удара. Поэтому Монах выпрямился, замахнулся булавой и собрался обрушить на юношу удар такой силы, что, достигни тот цели, не сносить бы малому головы. Но юноша, не отягощенный доспехами, увернулся, отскочил в сторону, и сразу же, бросившись вперед, как легкий и резвый тигренок, обхватил уставшего от долгого боя Монаха, согнув его так, как ветер сгибает деревья, повалил на землю и, подмяв под себя, воскликнул: «Сдавайтесь, Монах де Сен-Базиль! Вам никто не поможет, вы погибли!»

— Неужели он сдался? — воскликнул метр Жан, который слушал рыцаря с таким интересом, что даже дрожал от удовольствия.

— Да нет же, — сказал мессир Эспэн, — на самом деле он ему ответил: «Сдаваться мальчишке? Я покрыл бы себя позором… убивай, если сможешь!»

«Ладно! Тогда сдавайтесь моему дяде Эрнотону де Сент-Коломбу, он храбрый рыцарь, а не мальчишка, вроде меня», — согласился юноша.

«Не сдамся ни твоему дяде, ни тебе, — глухим голосом ответил Монах, — ведь не подоспей ты, на моем месте был бы твой дядя… Наноси же удар! Я ни за что не попрошу пощады!»

«Что ж, раз не хочешь просить пощады, тогда берегись!» — сказал юноша.

«Еще посмотрим, — произнес Монах, пытаясь вырваться, подобно гиганту Энкеладу, который хотел сбросить с себя гору Этну. — Еще посмотрим!»

Но напрасно он напрягал все свои силы: обхватив юношу руками и ногами словно двойным железным кольцом, одолеть его он не смог. Тот не уступал и одной рукой придавил монаха к земле, а другой выхватил из-за пояса длинный узкий нож, который воткнул ему под нагрудник. И все тут же услышали приглушенный хрип. Монах дернулся, напрягся, приподнялся, но так и не смог сбросить вцепившегося в него юношу, все глубже вонзавшего свой нож; вдруг сквозь решетку забрала Монаха противнику в лицо брызнула кровавая пена. И стало ясно, что эти почти сверхчеловеческие усилия Монаха — конвульсии агонии. Но бойцы не отпускали друг друга; казалось, что юноша повторяет все движения умирающего. Словно змея, что, обвив тело жертвы, душит ее, победитель поднимался, обмякал, напрягался вместе с побежденным, дрожал его дрожью, лежал на нем до тех пор, пока Монах не дернулся в последний раз и его хрип не перешел в предсмертный вздох.

Тогда юноша встал, утирая лицо рукавом куртки, а другой рукой стряхивая кровь со своего маленького ножа, похожего на детскую игрушку, которая, однако, позволила столь жестоко убить человека.

— Разрази меня Бог! — воскликнул аббат, забывая, что восторг чуть было не привел его к богохульству. — Неужели, господин Эспэн де Лион, вы не назовете мне имени этого юноши, чтобы я мог внести его в мои анналы и навсегда запечатлеть в книге истории?

— Зовут его бастард Аженор де Молеон, — ответил рыцарь, — и вы полностью внесите это имя в ваши, как вы говорите, анналы, мессир Жан, ибо носит его отважный воин, который вполне заслуживает подобной чести.

— Но, вероятно, он известен не только этим поступком, — сказал аббат, — ив жизни своей совершил другие подвиги, столь же славные, как и его первое деяние.

— Ну, конечно! Ведь через три или четыре года после этого он уехал в Испанию, где провел около пяти лет, сражаясь с маврами и сарацинами, и вернулся оттуда без кисти правой руки.

— Ох! — горестно вздохнул аббат; вздох этот выражал сочувствие несчастью победителя Монаха де Сен-Базиля. — Вот уж горе так горе, ведь столь храбрый рыцарь наверняка был вынужден отойти от ратных дел!

— Да нет, совсем наоборот, вы глубоко заблуждаетесь, господин Жан, — ответил мессир Эспэн де Лион. — Ведь вместо отрубленной кисти он велел сделать себе железную ладонь, которой держит копье не хуже настоящей руки. Кроме того, он может держать в ней палицу и, говорят, наносит такие сильные удары, что получившие их уже не поднимаются.

— А нельзя ли узнать, при каких обстоятельствах он потерял кисть? — спросил метр Жан.

— К сожалению, этого я не могу вам сказать, сколь бы ни хотелось мне сделать вам приятное, — ответил мессир Эспэн. — Сам я не знаком с этим отважным рыцарем, а те, кто его знает, даже уверяли меня, что им тоже ничего об этом не известно; никогда он никому не хотел рассказывать об этих днях своей жизни.

— Значит, господин Эспэн, я совсем не буду упоминать о вашем бастарде, — сказал аббат, — ибо не хочу, чтобы люди, которые будут читать написанную мною историю, задавали себе тот же вопрос, что и я, не получая на него ответа.

— Черт возьми! — воскликнул мессир Эспэн. — Я расспрошу людей, постараюсь кое-что разузнать. Но для начала, метр Жан, поставьте на этом крест, ибо я сомневаюсь, чтобы вам когда-нибудь удалось об этом узнать даже от самого Молеона, если вам доведется его встретить.

— Так, значит, он еще жив?

— Жив и воюет по-прежнему.

— С железной рукой?

— С железной рукой.

— Ах! — воскликнул мессир Жан. — Мне кажется, я отдал бы свое аббатство за то, чтобы встретиться с этим человеком и чтобы он согласился поведать мне свою историю. Но, мессир Эспэн, вы все-таки закончите свой рассказ и сообщите мне, что сделали обе стороны, когда Монах был убит.

— Смерть Монаха положила конец сражению. Рыцари хотели вернуть украденные стада и своего достигли. Кстати, они знали, что после смерти Монаха знаменитый лурдский гарнизон, гроза всей округи, станет наполовину менее опасным, потому что часто вся сила гарнизона или войска заключается в одном человеке. Было условлено, что каждая из сторон заберет своих раненых и пленных, погибшие будут достойно похоронены.

Эрнотона де Сент-Коломба, совершенно израненного, увезли; мертвых погребли на том месте, которое топчут копытами наши кони. А чтобы столь отважный воин, как Монах, не был погребен вместе с простолюдинами, ему вырыли могилу по ту сторону высокой скалы, которую вы видите в четырех шагах от нас, и поставили там каменный крест с его именем, чтобы паломники, путешественники и доблестные рыцари могли, проезжая мимо, прочесть молитву за упокой его души.

— Пойдемте к тому кресту, мессир Эспэн, — предложил аббат, — и я от всей души прочту «Отче наш», «Ave, Maria» и «De Profundis»…

И, как бы подавая пример рыцарю, аббат сделал знак слугам подъехать ближе, бросил поводья лошади служке и спрыгнул на землю с нетерпением, которое свидетельствовало, что, когда речь заходила о делах рыцарства, славный летописец сбрасывал половину своих лет.

Мессир Эспэн де Лион поступил так же, и оба направились к указанному месту. Но, обойдя скалу, остановились.

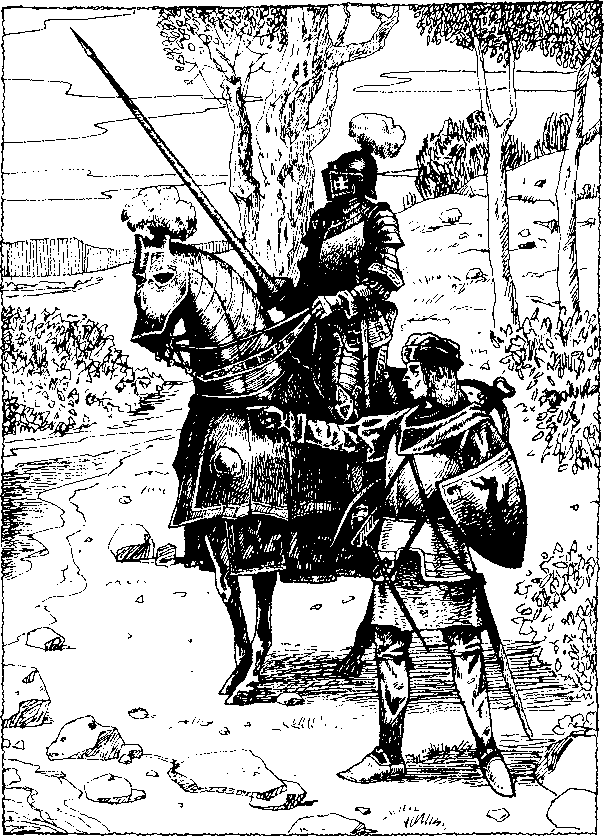

Какой-то рыцарь, о чьем присутствии они даже не подозревали, стоял на коленях перед крестом; он был укутан в широкий плащ, под жесткими складками которого угадывалось полное воинское облачение. Голова его оставалась непокрытой, шлем лежал на земле, а в десяти шагах позади него, скрытый скалой, находился всадник в доспехах, который держал в поводу снаряженного словно для боя коня своего господина.

Рыцарь был мужчина в расцвете сил, лет сорока шести-сорока восьми, смуглый, как мавр; густые волосы и пышная борода были цвета воронова крыла.

Оба путника на мгновение замерли, разглядывая мужчину, который застыл, словно изваяние, воздавая могиле Монаха долг благочестия, каковой и они намеревались исполнить.

Неизвестный рыцарь, казалось, пока молился, не обращал никакого внимания на вновь прибывших, потом, закончив молитву, он, к огромному их удивлению, левой рукой осенил себя крестным знамением, учтиво кивнул им головой, снова надвинул шлем на загорелый лоб, сел, не распахнув плаща, на коня, обогнул выступ скалы и удалился в сопровождении оруженосца, еще более поджарого, рослого и смуглого, чем хозяин.

Хотя в те времена встречалось немало подобных фигур, в этой было что-то особенное, и оба путешественника про себя отметили это. Время подгоняло их, предстояло проехать еще три льё, а церковнослужитель дал слово прочитать над могилой Монаха «Отче наш», «Ave, Maria», «De profundis» и «Fidelium».

Отчитав молитвы, мессир Жан огляделся по сторонам (мессир Эспэн де Лион, который, вероятно, знал меньше молитв, чем он, оставил его в одиночестве), как и рыцарь, перекрестился, хотя и правой рукой, и поспешил к своему спутнику.

— Эй! — крикнул он слугам. — Вы видели рыцаря в боевых доспехах, с которым был оруженосец? На вид рыцарю лет сорок шесть, оруженосцу — около пятидесяти пяти.

— Я уже обо всем узнал, метр, — сказал Эспэн де Лион, который озабоченно думал о том же, что и его спутник. — Похоже, он едет той же дорогой, что и мы, и, вероятно, как и мы, заночует в Тарбе.

— Прошу вас, мессир Эспэн, давайте поедем рысью, чтобы его нагнать, — сказал летописец. — Возможно, если мы его нагоним, он разговорится с нами, как это принято между попутчиками. Сдается мне, что можно будет многое узнать от этого человека, который жил под таким палящим солнцем, что совсем потемнел.

— Будь по-вашему, мессир, — согласился рыцарь, — ибо, признаюсь вам, меня охватило не менее живое любопытство, чем вас. Хотя я из здешних мест, не припомню, чтобы когда-либо этого человека видели в наших краях.

Поэтому, договорившись обо всем, наши путешественники, перейдя на рысь, продолжали двигаться вперед в прежнем порядке: конь рыцаря немного опережал лошадь аббата.

Но напрасно они погоняли лошадей. Живописная дорога вдоль реки Лез была широкой, что позволяло незнакомцу и его оруженосцу ехать вдвое быстрее, и наши любознательные путники добрались до ворот Тарба, так и не догнав их.

Едва они въехали в город, аббатом, казалось, овладели иные заботы.

— Мессир, — обратился он к рыцарю, — вы знаете, что главное в дороге — надежный ночлег и добрый ужин. Так где же мы, смею вас спросить, заночуем в этом городе Тарб, где я никого не знаю, куда попал впервые, будучи вызванным сюда, как вам известно, монсеньером Гастоном Фебом?

— Не беспокойтесь, мессир, — с улыбкой ответил рыцарь. — Если вам будет угодно, мы остановимся в «Звезде» — это лучшая гостиница города. Кроме того, ее хозяин из числа моих друзей.

— Прекрасно, — сказал летописец. — Я всегда замечал, что в дороге лучше всего иметь в друзьях одну породу людей: городских воров и лесных разбойников, хозяев гостиниц и плутов. Значит, пойдемте к вашему другу, хозяину «Звезды», и вы порекомендуете ему приютить меня и на обратном пути.

И они направились к расположенной на главной площади города гостинице, которая, как уверял мессир Эспэн де Лион, снискала добрую славу на десять льё вокруг.

Хозяин стоял на пороге и, презрев свои аристократические замашки, собственноручно ощипывал великолепного фазана, с добросовестностью истинного гастронома оставляя ему перья на голове и хвосте, что могут оценить лишь гурманы, умеющие наслаждаться не только вкусом и ароматом, но и красотой блюда; но, не успев полностью погрузиться в свое важное дело, он заметил мессира Эспэна де Лиона, который в этот момент въехал на площадь, и, зажав фазана под мышкой, пошел ему навстречу, на ходу снимая шляпу.

— А вот и вы, мессир Эспэн! — воскликнул он, выказывая самую искреннюю радость. — Добро пожаловать вам и вашей досточтимой компании! Давненько я вас не видел, хотя и был уверен, что вскоре вы завернете к нам в город. Эй, Овсяный Колосок, прими лошадей у господ! Марион, готовь лучшие комнаты! Прошу вас, господа, спешивайтесь и почтите своим присутствием наше скромное заведение!

— Ну вот, мессир Жан, — обратился рыцарь к своему спутнику, — я же говорил вам, что господин Барнабэ — рачительный хозяин, у которого можно мгновенно получить все необходимое.

— Согласен, — сказал аббат, — и пока мне нечего ответить, кроме одного: я слышал лишь о конюшне и комнатах, но не об ужине.

— О, пусть ваша милость об ужине не беспокоится, — живо ответил хозяин. — Мессир Эспэн подтвердит, что меня можно упрекнуть лишь в одном: я слишком обильно кормлю своих постояльцев.

— Ну полноте, господин гасконец, — сказал мессир Эспэн, который спрыгнул с лошади и передал поводья слугам. — Покажите нам, куда пройти, и дайте лишь половину из того, что вы нам обещаете, и мы останемся довольны.

— Половину? — воскликнул господин Барнабэ. — Почему половину!? Да меня уважать перестанут, поступи я таким образом: вы получите вдвое больше, мессир Эспэн, вдвое!

Довольный рыцарь взглянул на аббата, и оба проследовали за хозяином на кухню.

На кухне, где все дышало благополучием, их охватило предвкушение блаженства, которое для настоящих гурманов состоит в хорошо приготовленных и умело сервированных блюдах. Вертел поворачивался, в кастрюлях что-то булькало, на решетке что-то жарилось, и все эти звуки перекрыли настенные часы, которые пробили шесть раз, мелодичным своим звоном приглашая к столу.

Рыцарь потер руки, а летописец облизнул губы: как правило, летописцы — большие лакомки, особенно если принадлежат к духовному сословию.

И в этот миг, когда исходя из одной точки, а именно от вертела, взгляды наших путешественников описали круг, словно хотели удостовериться, что обещанные наслаждения вполне реальны и не растают в воздухе, как те волшебные яства, которые злые чародеи преподносили легендарным странствующим рыцарям, на кухню вошел, судя по облику, конюший и что-то шепнул на ухо хозяину.

— Фу ты, черт! — выругался тот, почесывая ухо. — Ты говоришь, что для лошадей этих господ места нет?

— Совсем нет, хозяин, ведь рыцарь, который только что приехал, занял два последних стойла, да и то не в переполненной конюшне, а в сарае.

— О-о! — простонал мессир Эспэн. — Нам будет тяжело расстаться с нашими лошадьми, но если у вас совсем нет для них места, мы согласимся, дабы не потерять те прекрасные комнаты, что вы нам обещали, чтобы их отвели вместе со слугами в какой-нибудь другой дом в городе.

— В таком случае, вам повезло, — сказал господин Барнабэ, — вашим лошадям будет даже лучше: ведь их разместят в таких конюшнях, каких нет и у графа де Фуа.

— Меня устраивают эти знаменитые конюшни, — согласился мессир Эспэн, — но завтра в шесть утра лошади должны быть у ваших дверей в полной готовности, так как мы направляемся, мессир Жан и я, в город По, где нас ожидает монсеньер Гастон Феб.

— Будьте покойны, — ответил господин Барнабэ, — положитесь на мое слово.

Тут вошла горничная и стала что-то тихо шептать хозяину, на лице которого появилось выражение досады.

— Ну, что еще там? — спросил мессир Эспэн.

— Это невозможно! — воскликнул хозяин и снова подставил ухо горничной, чтобы она повторила новость.

— Что она сказала? — переспросил рыцарь.

— Нечто невероятное.

— Что именно?

— Что больше не осталось ни одной свободной комнаты.

— Так, значит, мы вынуждены отправиться на ночлег к нашим лошадям, — заметил мессир Жан.

— О, господа, господа! — вскричал Барнабэ. — Приношу свои извинения, но рыцарь, который прибыл чуть раньше вас, занял со своим оруженосцем две последние комнаты.

— Ерунда, — сказал мессир Жан, которому, судя по всему, было не привыкать к такого рода неудачам. — Скверная ночь пройдет быстро, если мы не останемся без доброго ужина.

— Видите, — сказал хозяин, — вот идет повар, которого я позвал.

Повар отвел хозяина в сторону и тихо о чем-то с ним заговорил.

— О, — простонал трактирщик, тщетно пытаясь побледнеть. — Этого быть не может!

Повар головой и руками изобразил что-то означающее: «но так оно и есть».

Аббат, который, похоже, в совершенстве владел языком знаков, особенно когда этот язык имел отношение к кухне, действительно побледнел.

— Неужто так оно и есть? — воскликнул он.

— Господа, Маритон не ошибается, — сказал хозяин.

— В чем?

— В том, что, как он мне сказал, вам нечего предложить на ужин, так как рыцарь, приехавший раньше вас, забрал остатки припасов.

— Это уж слишком, метр Барнабэ! — нахмурив брови, сказал мессир Эспэн де Лион. — Может быть, хватит шуток?

— Увы, мессир, — ответил хозяин, — прошу поверить, что я вовсе не шучу и несказанно огорчен, что так случилось.

— Я готов поверить, что вы нам сказали о конюшне и комнатах, — продолжал рыцарь, — но ужин совсем другое дело, и я повторяю вам, что вы меня не убедили. Вон целый строй кастрюль…

— Мессир, все они предназначены для владельца замка де Маршера, он здесь со своей супругой.

— А пулярка, что крутится на вертеле?

— Заказана тучным каноником из Каркасона, который направляется в свой приход и ест скоромное лишь раз в неделю.

— А решетка с бараньими отбивными, что так вкусно пахнут?

— И котлеты, и фазан, которого я ощипываю, пойдут на ужин рыцарю, что прибыл перед вами.

— Вот в чем дело! — вскричал мессир Эспэн. — Так он все забрал, этот чертов рыцарь! Метр Барнабэ, доставьте мне удовольствие и передайте ему, что некий голодный рыцарь предлагает скрестить копья, но не ради прекрасных глаз его дамы, а за вкусный аромат ужина, и прибавьте к этому, что летописец мессир Жан Фруассар будет судьей поединка, чтобы описать потом наши бранные подвиги.

— В этом нет нужды, мессир, — произнес чей-то голос за спиной метра Барнабэ. — Я пришел от имени моего господина пригласить вас, мессир Эспэн де Лион, и вас, мессир Жан Фруассар, отужинать с ним.

Мессир Эспэн обернулся, услышав этот голос, и узнал оруженосца неизвестного рыцаря.

— О-о! — изумился он. — Это приглашение я нахожу верхом учтивости… А вы что на это скажете, мессир Жан?

— Скажу, что оно не только весьма учтиво, но и очень уместно.

— И как же зовут вашего господина, друг мой? — спросил Эспэн де Лион. — Мы хотели бы знать, кому обязаны подобной любезностью.

— Он сам вам представится, ежели вы соблаговолите пойти со мной, — ответил оруженосец.

Путешественники переглянулись — отчасти из-за голода, отчасти из-за любопытства их желания совпали — ив один голос сказали:

— Идемте! Показывайте, куда идти.

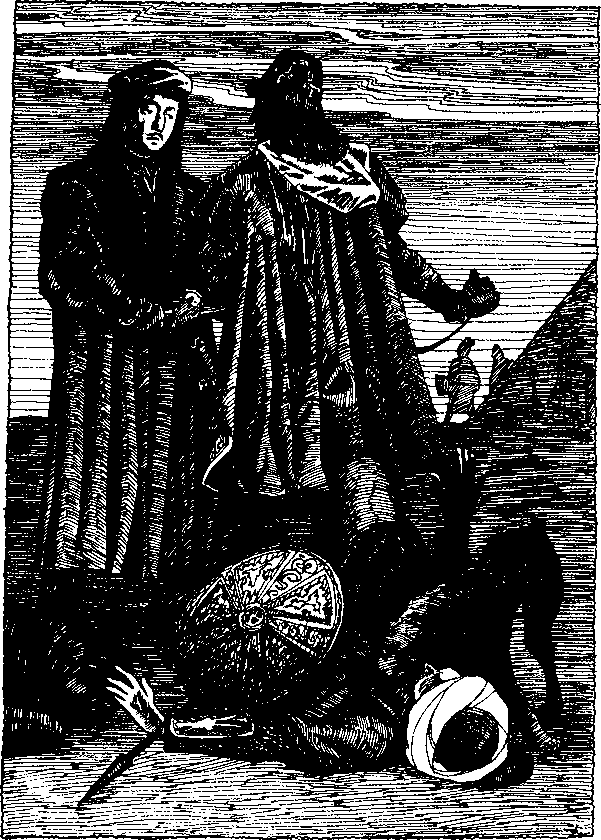

Оба поднялись по лестнице вслед за оруженосцем, который отворил дверь в комнату; в глубине ее стоял, заложив руки за спину, неизвестный рыцарь, уже снявший доспехи и облаченный в черное бархатное одеяние с широкими, длинными рукавами.

Завидя их, он пошел им навстречу и, отвесив изысканнейший поклон, сказал, протягивая левую руку:

— Добро пожаловать, господа, и примите сердечную благодарность за то, что вы ответили на мое приглашение.

Весь облик рыцаря дышал такой добротой и таким радушием, левая рука была протянута так естественно, что оба пожали ее, несмотря на почти непреложный среди рыцарей обычай приветствовать друг друга правой рукой: поступить иначе считалось почти оскорблением.

Однако оба путешественника, проявляя по отношению к неизвестному рыцарю столь необычную учтивость, не могли совладать с удивлением, которое и отразилось на их лицах; только рыцарь, похоже, не обратил на это внимания.

— Это мы, мессир, должны благодарить вас, — возразил Фруассар. — Мы находились в большом затруднении, когда ваше любезное приглашение выручило нас. Примите же нашу признательность.

— Кроме того, я уступлю вам комнату моего оруженосца, — сказал рыцарь, — раз у меня комнаты две, а у вас — ни одной.

— Право слово, вы слишком благосклонны к нам! — воскликнул Эспэн де Лион. — Ну, а где заночует ваш оруженосец?

— В моей комнате, черт побери!

— Нет, нет, — сказал Фруассар, — это значило бы злоупотребить…

— Пустяки, мы к этому привыкли! — перебил его неизвестный рыцарь. — Более двадцати пяти лет прошло с тех пор, как мы впервые заночевали с ним в одной палатке, и за эти годы случалось это так часто, что мы и считать перестали. Да садитесь же, господа.

И рыцарь указал путешественникам на два стула у стола, на котором уже стояли бокалы и кубок; подавая гостям пример, он сел первым. За ним и путешественники сели за стол.

— Вот мы обо всем и договорились, — заключил неизвестный рыцарь, по-прежнему левой рукой наполняя три бокала пряным вином.

— Право же, договорились! Мы сочли бы, что оскорбили вас, отказавшись от столь сердечного приглашения. — сказал Эспэн де Лион. — Надеюсь, вы со мной согласны, мессир Жан?

— Тем более согласен, что мы побеспокоим вас совсем ненадолго, — заметил казначей аббатства Шиме.

— Почему же? — спросил неизвестный рыцарь.

— Утром мы едем в По.

— Верно говорят, всегда знаешь, когда приедешь, не знаешь, когда выедешь, — сказал рыцарь.

— Нас ожидают при дворе графа Гастона Феба.

— И ничто вас не сможет так заинтересовать, чтобы вы задержались на неделю? — спросил рыцарь.

— Ничто, кроме очень поучительной и очень интересной истории, — ответил Эспэн де Лион.

— К тому же я вряд ли смогу не сдержать слова, данного его милости графу де Фу а, — прибавил летописец.

— Мессир Жан Фруассар, недавно в Ларрском проходе вы сказали, что охотно отдали бы аббатство в Шиме тому, кто расскажет вам о приключениях бастарда де Молеона, — продолжал неизвестный рыцарь.

— Как, разве я это сказал? Откуда вам это известно?

— Вы забыли, что я читал «Ave» на могиле Монаха и мог слышать все, что вы говорили.

— Вот что значит бросать слова на ветер, мессир Жан Фруассар, — со смехом заметил Эспэн де Лион. — За них вы поплатитесь вашим аббатством.

— Клянусь мессой, господин рыцарь, — сказал Фруассар, — сдается мне, что я попал в точку: именно вы знаете эту историю.

— Вы не ошибаетесь, — ответил рыцарь. — Никто не знает и не расскажет ее лучше меня.

— Начиная с той минуты, как де Молеон убил Монаха из Лурда, и до того дня, когда он лишился кисти? — спросил Эспэн.

— Да.

— И во что же мне это обойдется? — осведомился Фруассар, который, сгорая от любопытства услышать эту историю, все же начал сожалеть, что пообещал за нее свое аббатство.

— В неделю времени, господин аббат, — успокоил его неизвестный рыцарь. — Да и то вы вряд ли успеете за это время подробно записать на пергаменте все, о чем я вам расскажу.

— Мне помнится, бастард де Молеон поклялся, что никто никогда не узнает этой истории, — заметил Фруассар.

— До тех пор, пока не найдет летописца, достойного запечатлеть ее. Теперь, мессир Жан, у него нет больше причин ее утаивать.

— В таком случае, почему бы вам самому не записать ее? — спросил Фруассар.

— Потому что есть одна большая помеха, — улыбнулся рыцарь.

— Какая же? — поинтересовался мессир Эспэн де Лион.

— Вот такая, — ответил рыцарь, приподняв левой рукой правый рукав платья и положив на стол изувеченную руку с железным зажимом вместо ладони.

— Господи Иисусе! — задрожав от радости, воскликнул Фруассар. — Так, значит, вы…

— …бастард де Молеон собственной персоной, кого также называют Аженор с железной рукой.

— И вы расскажете мне вашу историю? — спросил Фруассар с волнением и надеждой.

— Сразу же после ужина, — пообещал рыцарь.

— Прекрасно, — потирая руки, сказал Фруассар. — Вы были правы, мессир Эспэн де Лион, монсеньер Гастон Феб подождет.

И после ужина бастард де Молеон, выполняя свое обещание, начал рассказывать мессиру Жану Фруассару историю, которую вам предстоит прочитать; мы позаимствовали ее из одной неопубликованной рукописи, лишь взяв на себя труд изменить в повествовании первое лицо на третье.

II

О ТОМ, КАК МЕЖДУ ПИНЬЕЛОМ И КОИМБРОИ БАСТАРД ДЕ МОЛЕОН ПОВСТРЕЧАЛСЯ С МАВРОМ, У КОТОРОГО СПРОСИЛ ДОРОГУ, А ТОТ ПРОЕХАЛ МИМО, НЕ ДАВ ОТВЕТА

Чудесным июньским утром 1361 года всякий, кто отважился бы блуждать по равнинам Португалии в сорокаградусную жару, мог видеть, как по дороге из Пиньела в Коимбру едет верхом фигура, за описание которой наши современники будут нам признательны.

Это был не человек, а полный набор рыцарских доспехов, состоявший из шлема, лат, наручей и набедренников, копья в руке и маленького висевшего на шее щита; над всей этой грудой железа развевался султан из красных перьев, над которым сверкал наконечник копья.

Эти доспехи прочно сидели на коне, у которого разглядеть лишь можно было его черные ноги и сверкающие глаза, ибо, подобно своему хозяину, он исчезал под боевой броней, покрытой сверху белой попоной, отороченной красным сукном. Время от времени благородное животное встряхивало головой и ржало, больше из ярости, чем от боли: значит, слепень пробрался под складки тяжелого панциря и нещадно его жалил.

Всадник же прямо и твердо держал стремена, словно прикованный к седлу; казалось, он с гордостью бросает вызов этой жгучей жаре, которая обрушивалась с багрового неба, воспламеняя воздух и иссушая траву. Многие — никто не упрекнул бы их за это в изнеженности — позволили бы себе поднять решетчатое забрало, которое превращало шлем в сушилку, но по уверенному виду, благородной невозмутимости рыцаря было ясно, что он даже в пустыне щеголяет силой своего характера и стойкостью перед тяготами воинского ремесла.

Мы сказали «пустыня», и, действительно, местность, по которой проезжал наш рыцарь, вполне заслуживала этого названия. Это была своего рода долина, глубокая ровно настолько, чтобы собирать на дороге, по которой следовал рыцарь, самые испепеляющие лучи солнца. Уже более двух часов стояла такая жара, что долину покинули даже ее самые выносливые обитатели: пастухи и стада, которые по утрам и вечерам появлялись на ее склонах в надежде отыскать хоть какие-нибудь высохшие, ломкие травинки, теперь спали в тени, укрывшись за изгородями и под кустами. Вокруг, насколько хватало глаз, напрасно было бы искать путника, столь отважного или, вернее, столь нечувствительного к зною, чтобы он был в силах передвигаться по этой земле, которая, казалось, состояла из пепла сожженных солнцем скал. Только тысячи цикад служили доказательством того, что живые существа способны обитать в таком пекле; забившись между камнями, облепив каждую травинку или рассевшись на ветках белых от пыли олив, они пронзительно и монотонно стрекотали; то была их победная песнь, и возвещала она о завоевании пустыни, где они воцарились всесильными повелительницами.

Мы ошибочно сообщили вам, что тщетно было бы искать глазами на горизонте другого путника, кроме того, кого мы попытались изобразить, так как в ста шагах позади за ним следовала еще одна фигура, не менее занятная, чем первая, хотя и совсем иного рода: это был худощавый, сутулый, загорелый мужчина лет тридцати, который словно прилег, а отнюдь не сел верхом на лошадь, такую же тощую, как и он, и спал себе в седле, обеими руками вцепившись в луку; он и не помышлял ни об одной из тех мер предосторожности, что заставляли бодрствовать его спутника: его даже не заботило, по нужной ли дороге они едут, и, по-видимому, эту заботу он возлагал на другого всадника, более сведущего или более заинтересованного в том, чтобы не сбиться с пути.

Между тем рыцарь, которому, вероятно, надоело так высоко держать копье и так прямо держаться в седле, остановился, чтобы поднять забрало и тем самым выпустить горячий пар, который стал подниматься к голове из недр его железной оболочки, но, прежде чем сделать это, осмотрелся с видом человека, абсолютно уверенного, что храбрость становится менее достойной уважения, если сочетается с долей осторожности.

Повернувшись всем корпусом, он увидел своего беззаботного спутника и, вглядевшись в него повнимательнее, убедился, что тот спит.

— Мюзарон! — вскричал закованный в латы рыцарь, когда поднял забрало шлема. — Мюзарон! Да проснись ты, соня, а не то, клянусь бесценной кровью святого Иакова, как говорят испанцы, ты приедешь в Коимбру без моего багажа, который либо сам потеряешь в дороге, либо украдут у тебя разбойники. Мюзарон! Так ты все спишь, болван?

Но оруженосец — именно эту службу нес тот, к кому обращался рыцарь, — спал таким глубоким сном, что звук человеческого голоса не способен был его разбудить. Поэтому рыцарь понял, что следует прибегнуть к другому, более верному способу, ибо лошадь спящего, увидев, что ее вожатый остановился, заодно тоже решила последовать этому примеру, и Мюзарону, перешедшему от движения к неподвижности, представилась возможность насладиться еще более спокойным сном. Рыцарь отцепил подвешенный к поясу небольшой рог из слоновой кости, инкрустированный серебром, и, приложив его к губам, несколько раз протрубил так громко, что поднял на дыбы своего коня и заставил заржать лошадь своего спутника.

На сей раз Мюзарон, вздрогнув, проснулся.

— Ну-ка! Сюда! — вскричал он, выхватив из-за пояса что-то вроде длинного кинжала. — Ко мне, бандиты, сюда, цыгане, дьявольские отродья, я покажу вам! Убирайтесь, или я изрублю вас, раскрою до седла!

И бравый оруженосец принялся размахивать ножом направо и налево, но, заметив, что рубит воздух, угомонился, удивленно уставившись на хозяина.

— А, это вы, мессир Аженор? Что стряслось? — спросил он, с изумлением глядя на него. — Где же разбойники, что напали на нас? Они, что, испарились или я изрубил их перед тем, как проснулся?

— Ты все спишь, бесстыжий, и во сне выронил мой щит, который болтается на ремне, что не пристало оружию благородного рыцаря. Ну же, проснись в конце концов, или я обломаю об тебя свое копье.

Мюзарон с нагловатой ухмылкой покачал головой.

— Клянусь честью, мессир Аженор, и правильно сделаете! — воскликнул он. — Так хоть одно копье будет сломано за весь наш путь. Вместо того чтобы воспротивиться этому намерению, от всего сердца предлагаю вам приступить к его исполнению.

— Ты на что намекаешь, наглец? — вскричал рыцарь.

— На то, что минуло уже шестнадцать дней, — продолжал оруженосец, с насмешливой беззаботностью подъезжая все ближе, — как мы плетемся по Испании, где, говорили вы перед отъездом, нас ждет множество приключений, а нашими врагами были лишь солнце и мухи, трофеями — лишь пыль и волдыри. Черт возьми, сеньор Аженор, я голоден, и меня терзает жажда, а кошелек мой, сеньор Аженор, пуст! Сие значит, что меня постигли три величайших несчастья этого мира, и я не вижу, чтобы мы начали обирать нехристей-мавров, как вы обещали мне на радость, что должно было обогатить нас и спасти наши души, и все это виделось мне в сладких снах, там, в нашем прекрасном Бигоре, еще до того, как я стал вашим оруженосцем, а особенно с тех пор, как я им стал.

— Неужели ты смеешь жаловаться, когда я все это терплю?

— Я чуть было не впал в уныние, мессир Аженор, но вовсе не потому, что мне не хватает храбрости. Почти все наши последние франки ушли на оружейников из Пиньела, которые заточили ваш топор, заострили ваш меч, начистили до блеска ваши доспехи, и, по правде сказать, теперь нам не достает лишь встречи с разбойниками.

— Трус!

— Простите, мы должны объясниться, мессир Аженор, ведь я не сказал, что боюсь этой встречи.

— А что ты сказал?

— Сказал, что я жажду ее!

— Почему?

— Потому что мы обчистим воров, — ответил Мюзарон с лукавой улыбкой, которая вообще не сходила с его физиономии.

Рыцарь поднял копье с явным намерением обрушить его на плечи оруженосца, который приблизился к нему настолько, чтобы можно было успешно применить этот вид наказания, но Мюзарон ловко увернулся от удара — видимо, он к ним привык — и придержал копье рукой.

— Будьте осторожны, мессир Аженор, — сказал он, — не следует шутить, ведь кости у меня крепкие, а мяса на них почти нет. Может случиться беда: сделав неловкий удар, вы сломаете копье, и тогда нам самим придется смастерить древко и предстать перед доном Фадрике с испорченным вооружением, что будет унизительно для чести беарнского рыцарства.

— Да замолчи же, чертов болтун! Уж коли не можешь помолчать, лучше поднимись вон на тот холм и скажи, что оттуда видно.

— О, попадись мне на этом холме сам сатана, то я приложусь к его когтистой лапе, если он подарит мне все царства мира!

— И ты пойдешь на это, отступник?

— С превеликим удовольствием, рыцарь.

— Мюзарон, вы в праве шутить над чем вам угодно, но не касайтесь святых понятий, — серьезно сказал рыцарь.

Мюзарон склонил голову.

— Ваша милость все еще желает знать, что видно с холма?

— Даже больше прежнего, ступайте.

Мюзарон отъехал в сторону, подальше от господского копья, и стал подниматься вверх по склону.

— О! — воскликнул он, когда оказался на вершине. — О, Иисус праведный, что же я вижу! — и перекрестился.

— Так что ты видишь? — спросил рыцарь.

— Рай или почти рай! — в полном восхищении воскликнул Мюзарон.

— Расскажи мне о твоем рае, — велел рыцарь, который по-прежнему опасался шутливого розыгрыша своего оруженосца.

— О, ваша милость, этого не передать словами! — воскликнул Мюзарон. — Рощи апельсинных деревьев с золотыми плодами, широкая река с серебристыми волнами, а вдали — море, сверкающее, как стальное зеркало.

— Если ты видишь море, — заметил рыцарь, который отнюдь не спешил своими глазами увидеть эту картину, боясь, что, когда он поднимется на вершину, все эти прекрасные дали исчезнут, подобно миражам, о которых рассказывали ему паломники с Востока, — если ты видишь море, Мюзарон, то еще лучше ты должен видеть Коимбру, потому что она непременно должна быть между нами и морем, а если ты видишь Коимбру — значит, мы у цели нашего путешествия, ведь в Коимбре мне назначил встречу мой друг, великий магистр дон Фадрике.

— О да! — вскричал Мюзарон. — Я вижу большой красивый город, высокую колокольню.

— Хорошо, хорошо, — ответил рыцарь, начиная верить оруженосцу и давая себе слово на этот раз серьезно его наказать, если эта затянувшаяся шутка действительно окажется розыгрышем. — Прекрасно, это город Коимбра, это колокольня собора.

— Да что я все твержу город, колокольня! Передо мной два города и две колокольни.

— В самом деле два города, две колокольни, — удивился рыцарь, тоже поднявшись на холм. — Вот видишь, только что у нас совсем ничего не было, а теперь стало слишком много.

— И вправду, слишком, — согласился Мюзарон. — Посмотрите, мессир Аженор, один город — справа, другой — слева, а за рощей лимонных деревьев дорога расходится. Какой из них Коимбра, по какой дороге нам ехать?

— Вот и новая помеха, о которой я даже не думал, — пробормотал рыцарь.

— И помеха вдвойне, — подхватил Мюзарон, — потому что, если мы ошибемся и на наше горе приедем не в ту Коимбру, нам не удастся наскрести в кошельке на ночлег.

Рыцарь снова осмотрелся вокруг себя в надежде разглядеть какого-нибудь путника, у которого он мог бы спросить дорогу.

— Проклятая страна! — воскликнул он. — Вернее, проклятая пустыня! Ведь когда говорят «страна», имеют в виду место, где, кроме ящериц и цикад, живут и другие существа. О, где ты, моя Франция? — спросил рыцарь со вздохом, который порой вырывается у людей, не склонных к грусти, когда они думают о родине. — О Франция, там всегда найдется ободряющий голос, что подскажет тебе дорогу.

— И сыр из овечьего молока, что так освежает горло! Ах, как тяжела разлука с родиной! Да, мессир Аженор, вы правы, вспомнив о Франции. О, моя Франция!

— Да замолчи, болван! — вскричал рыцарь; про себя он думал то же, что Мюзарон высказывал вслух, но не хотел, чтобы оруженосец вслух говорил о том, о чем он сам думает. — Замолчи!

Мюзарон не обратил на окрик внимания — читатель, который уже довольно близко знаком с почтенным оруженосцем, знает, что тот не привык слепо повиноваться господину, а посему продолжал, как бы рассуждая вслух:

— А впрочем, кто поможет нам, кто приветит, ведь мы одни в этой Богом забытой Португалии. О, как прекрасно, как приятно, как солидно служить в наемных отрядах, а главное, как во Франции удобно жить. Ах, мессир Аженор, почему мы с вами не едем сейчас верхом с каким-нибудь отрядом наемников по дорогам Лангедока или Гиени?

— Да будет вам известно, метр Мюзарон, что вы рассуждаете, как Жак-простак, — ответил рыцарь.

— Я и есть Жак-простак, мессир, или, по меньшей мере, был им до того, как поступил на службу к вашей милости.

— Нашел чем хвастаться, несчастный!

— Не говорите о Жаках дурного, мессир Аженор, ведь они нашли способ кормиться, ведя войну, и в этом их преимущество перед нами, а мы с вами, хоть и не воюем, правда, но зато и не кормимся.

— Вся эта болтовня не поможет нам узнать, какой из двух городов Коимбра, — заметил рыцарь.

— Да, — согласился Мюзарон, — но, может быть, они помогут.

И он пальцем показал на облако пыли, которое поднимал небольшой караван, двигавшийся по той же дороге в полульё от них; изредка посреди каравана под лучами солнца что-то поблескивало.

— Ага, вот, наконец, и те, кого мы ищем, — сказал рыцарь.

— Ну да, или те, кто ищет нас, — подхватил Мюзарон.

— Ну что ж! Ты сам просил о встрече с разбойниками.

— Но я не просил их так много, — возразил Мюзарон. — Поистине Небо осыпает нас щедротами: я просил трех-четырех разбойников, а оно посылает нам целый отряд; нам нужен был один город, а оно послало нам два. Придется, господин рыцарь, — подъехав к Аженору, продолжал Мюзарон, — собрать совет и высказаться на сей предмет; ум хорошо, а два — лучше, как говорится. Что вы думаете?

— Я думаю, нам надо добраться до рощи лимонных деревьев, через которую идет дорога: там мы будем и в тени, и в безопасности. Там и переждем, готовые к атаке и обороне.

— О, какая разумная мысль! — вскричал оруженосец толи насмешливым, то ли одобрительным тоном. — Я бесспорно с ней согласен. Тень и безопасность, большего я и не прошу. Тень — это наполовину вода; безопасность — это на три четверти отвага. Поэтому поедем в лимонную рощу, мессир Аженор, и побыстрее!

Но оба путника не учли в своих расчетах лошадей. Бедные животные так устали, что в обмен на бесчисленные удары шпорами едва плелись шагом. К несчастью, подобная медлительность имела для путников то неудобство, что им дольше пришлось оставаться на солнце. Небольшой отряд, заметив который они и приняли эти меры предосторожности, был еще слишком далеко, чтобы их видеть; поэтому въехав в рощу, они поспешили наверстать потерянное время. Мюзарон тут же соскочил с лошади, такой измученной, что она сразу легла на землю; рыцарь спешился, бросив поводья оруженосцу, и уселся под пальмой, которая высилась словно королева над этой благоуханной рощей.

Мюзарон привязал коня к дереву и принялся искать, чем бы поживиться в лесу. Через несколько минут он вернулся с дюжиной сладких желудей и тремя лимонами, которые сначала предложил рыцарю, поблагодарившего его кивком головы.

— О да, я прекрасно понимаю, что все это вряд ли восстановит силы людей, проехавших за шестнадцать дней четыреста льё — сказал Мюзарон, — но ничего не поделаешь, ваша милость, надо набраться терпения. Мы едем к славному дону Фадрике, великому магистру ордена Святого Иакова, брату или почти брату его милости дона Педро, короля Кастилии, и если он исполнит хотя бы половину того, что обещает в своем письме, то для ближайшей поездки у нас будут свежие лошади, мулы с колокольчиками, что привлекает внимание встречных, пажи в нарядных, радующих глаз одеждах, и сами увидите, как будут виться вокруг нас красотки на постоялых дворах, погонщики мулов и нищие; нас будут угощать вином, фруктами, а самые щедрые люди будут приглашать нас к себе в дома ради чести оказать нам гостеприимство. Уж тогда мы ни в чем не будем нуждаться, ведь всего у нас будет вдоволь, ну а пока придется грызть желуди и сосать лимоны.

— Верно, верно, господин Мюзарон, — усмехнулся рыцарь, — через два дня вы получите все, о чем сказали, и поститесь вы в последний раз.

— Да услышит вас Бог, сударь, — сказал Мюзарон, поднимая к небу полный недоверия взгляд и одновременно снимая с головы шляпу, украшенную длинным пером пиренейского орла. — Постараюсь быть на высоте моей удачи, но для этого мне надо лишь воспарить над пережитыми нами невзгодами.

— Полно! Пережитые невзгоды всегда входят в будущее счастье, — изрек рыцарь.

— Amen! — заключил Мюзарон.

Разумеется, несмотря на завершение беседы в совсем религиозном духе, Мюзарон уже намеревался завести разговор на любую другую тему, как вдруг издалека донесся звон колокольчиков, топот копыт дюжины лошадей или мулов, бряцание железа.

— Тревога! Берегись! — крикнул рыцарь. — Вот этот самый отряд. Черт возьми! Они торопятся, и, кажется, их лошади не так устали, как наши.

Мюзарон, спрятав в траве остаток желудей и последний лимон, оросился к стременам хозяина, который мгновенно вскочил в седло и сжал в руке копье.

Тогда из-за деревьев рощи, где они устроили себе краткий привал, они увидели, что на вершине холма показалось несколько всадников на добрых мулах; всадники были в богатых испанских и мавританских одеждах. Вслед за этой группой ехал мужчина, который, судя по всему, был у них командиром; с головы до ног закутанный в плащ из тонкой белой шерсти (украшением его служили шелковые кисти), он смотрел на мир сверкающими сквозь прорезь в капюшоне глазами.

Всего вместе с командиром в группе было двенадцать человек, крепких и хорошо вооруженных; четверо слуг вели в поводу шесть вьючных мулов. Как мы уже сказали, дюжина вооруженных мужчин ехала во главе каравана, потом следовал командир, а за ним, образуя арьергард, шли шесть мулов и четверо слуг, посреди которых двигались расписанные и украшенные позолотой деревянные носилки, наглухо закрытые с обеих сторон шелковыми шторами; воздух проникал в них через отверстия, проделанные в украшающем их резном фризе. Носилки везли еще два мула, ступавшие шагом.

Именно движение этого отряда и сопровождалось громким звоном колокольчиков и бубенцов.

— Ага! Вот они какие, настоящие мавры! — не без удивления произнес Мюзарон. — По-моему, мессир, я зря горячился, вы только посмотрите, какие они черные! Бог мой! Ну прямо стража сатаны! А как они богато разодеты, эти нехристи! Ну, скажите, мессир Аженор, разве не горе, что их так много, а нас всего двое? Я думаю, на небесах очень порадовались бы, если бы все эти богатства попали в руки двух добрых христиан, вроде нас с вами. Я говорю «богатства» и не ошибаюсь, потому что сокровища этого неверного наверняка спрятаны в том расписном и позолоченном деревянном коробе, который везут за ним и на который он беспрестанно оглядывается.

— Молчи! — приказал рыцарь. — Не видишь, что ли, они о чем-то договариваются, два вооруженных пажа вышли вперед. Они, видимо, хотят напасть на нас! Ладно! Пусть попробуют! Будь готов помочь мне, если понадобится, и подай щит, чтобы, если будет такая возможность, они тут узнали, что такое рыцарь из Франции!

— Мессир, по-моему, вы совершаете ошибку, — ответил Мюзарон, который, в отличие от своего господина, явно не торопился принимать воинственную позу. — Эти знатные мавры и не думают нападать на двух безобидных людей. Видите, один паж что-то сказал своему господину, а закутанный в плащ приказа не отдал, он дал знак идти вперед… О, смотрите, мессир, они снова двинулись в путь, не вынув стрел и не наведя на нас арбалеты, они лишь держатся за рукоятки мечей… Наоборот, это друзья, которых нам посылает Небо.

— Друзья среди мавров! А куда девалась ваша христианская вера, язычник проклятый?

Мюзарон почувствовал, что в самом деле дал повод для этой грубой отповеди, и учтиво поклонился.

— Прошу прощения, мессир, я ошибся, назвав их друзьями, — пробормотал он. — Христианин, мне это доподлинно известно, не может быть другом мавра, я хотел назвать их советчиками, ведь у каждого можно спросить совета, когда эти советы добрые. Я пойду поговорю с этими достойными господами, и они покажут нам дорогу.

— Ну что ж, будь по-твоему, я согласен, — сказал рыцарь, — я даже хочу этого, потому что они, по-моему, слишком вызывающе проехали мимо, и, как мне показалось, их господин не ответил на мое учтивое приветствие копьем. Поэтому ступай к нему и от моего имени вежливо спроси, какой из этих городов Коимбра, а также передай, что тебя послал мессир Аженор де Молеон, и пусть этот мавританский всадник назовет тебе свое имя. Ступай!

Мюзарон, которому хотелось предстать перед главой каравана во всей красе, попытался поднять свою лошадь, но она так давно не видела тени и травы, ей было так удобно и приятно лежа пощипывать травку, что оруженосец не только не смог поставить ее на ноги, но даже сдвинуть с места. Смирившись со своей участью, он пустился бегом догонять отряд, который продолжал идти вперед, пока он препирался с лошадью, и, обогнув рощицу оливковых деревьев, уже вступил на извилистую тропу, идущую вниз по склону.

Пока Мюзарон мчался, чтобы исполнить свое поручение, Аженор де Молеон, привстав на стременах, твердо сидел в седле, неподвижный, словно статуя, и не терял из виду мавра с его спутниками. Вскоре он увидел, что всадник остановился, услышав крики оруженосца, а вслед за ним встал и его эскорт; все люди, входившие в него, казалось, были неотделимы от своего командира, они каким-то внутренним чутьем словно угадывали заранее все его желания, и им не требовалось никакого внешнего знака, чтобы подчиняться его воле.

Погода стояла такая ясная, в природе, дремотно отдыхавшей под жарким небом, царила такая глубокая тишина, что легкий ветерок с моря беспрепятственно доносил до рыцаря слова Мюзарона, который исполнял вверенную ему миссию не только как преданный слуга, но и как тонкий дипломат.

— Кланяюсь вашей милости, — говорил он. — Прежде всего поклон вам от имени моего сеньора, достойного и доблестного рыцаря Аженора де Молеона, который вон там, сидя в седле, ожидает ответа вашей милости. И засим поклон вам от имени его недостойного оруженосца, который искренне благодарит случай, что дал ему возможность обратить эти слова к вам.

Мавр ответил лишь степенным, осторожным кивком, молча ожидая окончания этой речи.

— Не соблаговолит ли ваша милость подсказать нам, какая из двух колоколен, что видны вдали, принадлежит собору Коимбры, — продолжал Мюзарон, — а также, если это известно вашей милости, среди всех прекрасных дворцов обоих городов, чьи сады возвышаются над морем, указать мне дворец прославленного великого магистра ордена Святого Иакова, друга отважного рыцаря, которого он с нетерпением ждет в гости, ибо рыцарь этот имеет честь просить у вас моими устами ответа на эти вопросы.

Мюзарон, чтобы придать больше значительности своему господину и собственной особе, многозначительно выделил те слова, что относились к дону Фадрике. Мавр, действительно, словно оправдывая старания Мюзарона, с большим вниманием выслушал вторую часть его обращения, и при упоминании имени дона Фадрике в глазах его сверкнул тот особенный хитроватый огонек, который люди этого племени, похоже, похищают у солнечных лучей.

Однако он не ответил ни на один вопрос и, немного подумав, снова слегка кивнул головой; потом властным, гортанным голосом сказал своим людям всего одну фразу, и авангард тут же двинулся дальше, сам мавр пришпорил мула, а за ним тронулся в путь и арьергард, в середине которого покачивались закрытые носилки.

Мюзарон, изумленный и оскорбленный, какое-то мгновение стоял как вкопанный. Рыцарь же терялся в догадках, была ли это арабская фраза, которую не понял ни он, ни Мюзарон, ответом на вопросы оруженосца или обращением мавра к своей свите.

— Вот в чем дело! — воскликнул вдруг Мюзарон, который не желал примириться с тем, что ему было нанесено оскорбление. — Он же не понимает по-французски, поэтому и молчал. Черт возьми, мне следовало бы обратиться к нему на кастильском наречии…

Но поскольку мавр отъехал уже слишком далеко, чтобы пеший Мюзарон смог его догнать, то рассудительный оруженосец, предпочтя, должно быть, утешительное сомнение оскорбительной уверенности, вернулся к своему господину.

III

О ТОМ, КАК РЫЦАРЬ АЖЕНОР ДЕ МОЛЕОН БЕЗ ПОМОЩИ МАВРА НАШЕЛ КОИМБРУ И ДВОРЕЦ ДОНА ФАДРИКЕ, ВЕЛИКОГО МАГИСТРА ОРДЕНА СВЯТОГО ИАКОВА

Аженор, взбешенный рассказом оруженосца, который слово в слово повторил все, что рыцарь слышал собственными ушами, хотел было силой добиться от мавра того, чего не добился учтивостью. Но когда он пришпорил коня, чтобы погнаться за дерзким сарацином, бедное животное не выказало намерения исполнять желания хозяина, так что рыцарь вынужден был остановиться на усыпанном камнями склоне, который, кстати, и представлял собой едва заметную дорогу. Слуги из арьергарда мавра следили за действиями двух франкских воинов и время от времени оборачивались, не желая оказаться застигнутыми врасплох.

— Мессир Аженор! — закричал Мюзарон, встревоженный порывом своего господина, хотя усталость коня и делала этот порыв вовсе неопасным. — Мессир Аженор, ведь я сказал вам, что этот мавр не понимает по-французски, и признался, что мне, оскорбленному не меньше вас его молчанием, пришла мысль обратиться к нему по-испански, но, к сожалению, он уже был слишком далеко, чтобы я мог это сделать. Поэтому вы должны злиться не на него, а на меня, кому эта счастливая мысль не пришла раньше. Кстати, нам никто не угрожает, — прибавил он, увидев, что рыцарь вынужден остановиться, — а конь ваш совсем обессилел.

Молеон утвердительно кивнул.

— Все это прекрасно, — вздохнул он, — хотя мавр поступил не по-человечески; можно не знать ни слова по-французски, но повсюду люди понимают единый язык жестов, значит, когда ты произнес слово «Коимбра» и показал на оба города, он непременно должен был бы догадаться, что ты спрашиваешь, как туда попасть. Я не могу сейчас догнать дерзкого мавра, но — клянусь кровью Господа нашего, взывающего отомстить неверным, — пусть он никогда не попадается мне на глаза.

— Напротив, мессир, — возразил Мюзарон, кого осторожность не лишала ни отваги, ни злопамятности. — Наоборот, вам следует встретиться с ним, но в других условиях. Вам надо встретить его, когда, например, при нем будут лишь слуги, охраняющие его носилки. Вы взяли бы на себя господина, а я занялся бы слугами, потом мы посмотрели бы, что он хранит в своем золоченом деревянном коробе.

— Вероятно, какого-нибудь идола, — ответил рыцарь.

— Или же свою сокровищницу, — воодушевился Мюзарон, — огромный ларец, набитый алмазами, жемчугом, рубинами. Ведь эти чертовы неверные знают заклинания, что помогают им отыскивать спрятанные сокровища. Эх, будь нас шестеро, даже четверо, мы задали бы вам перцу, сеньор мавр! О Франция! Франция, где ты? — стенал Мюзарон. — Где вы, отважные воины? Почему вас нет с нами, достойные наемники, боевые друзья мои?

— Ага! — вдруг воскликнул рыцарь, пребывавший в задумчивости, пока его оруженосец изливал свою душу. — Я вспомнил…

— О чем? — спросил Мюзарон.

— О письме дона Фадрике.

— Ну и что?

— Как что? Может быть, это письмо нам подскажет, по какой дороге ехать в Коимбру, о чем я забыл.

— Ах, Боже правый! Вот что значит говорить верно и мыслить здраво. Достаньте письмо, мессир Аженор, пусть хоть оно утешит нас теми прекрасными обещаниями, которые в нем вам даны.

Рыцарь отцепил подвешенный к луке седла маленький футляр из пропитанной благовониями кожи и достал из него пергамент. Это было письмо дона Фадрике, которое Молеон возил и как охранную грамоту, и как талисман.

Вот что в нем было написано:

«Благородный и великодушный рыцарь, дон Аженор де Молеон, помнишь ли ты тот прекрасный удар копьем, которым ты открыл в Нарбоне поединок с доном Фадрике, великим магистром ордена Святого Иакова, когда кастильцы приезжали во Францию за доньей Бланкой Бурбонской?»

— Он хочет сказать за госпожой Бланш де Бурбон, — перебил его оруженосец, покачивая головой с видом человека, возомнившего, будто понимает по-испански, и не желающего упустить случай покрасоваться своей ученостью.

Рыцарь посмотрел на Мюзарона с презрительным выражением, с каким обычно воспринимал все хвастливые выходки, которые позволял себе его оруженосец. Потом снова устремил взгляд на пергамент:

«Я обещал сохранить о тебе доброе воспоминание, ибо ты вел себя со мной благородно и учтиво».

— Тут дело в том, — снова прервал чтение Мюзарон, — что ваша милость вполне могла вонзить ему в горло кинжал, как вы так изящно проделали с Монахом из Лурда, сражаясь в Ларрском проходе, где был ваш первый бой. Ведь на том знаменитом турнире, когда вы выбили дона Фадрике из седла и он, взбешенный тем, что оказался на земле, потребовал продолжать поединок боевым оружием вместо турнирного, которым вы оба сражались до той минуты, дон Фадрике был полностью в вашей власти, придавленный вашим коленом. Но, не прельстившись победой, вы великодушно сказали ему (я все еще слышу эти прекрасные слова): «Встаньте, великий магистр ордена Святого Иакова, чтобы не уронить честь рыцарства Кастилии».

И Мюзарон сопроводил эти слова исполненным величия жестом, словно повторяя тот жест, который обязательно должен был сделать его господин в сем торжественном случае.

— Он вылетел из седла по вине лошади, которая не выдержала удара, — пояснил Молеон. — Эти полуарабские-полукастильские лошади превосходят наших в резвости, однако уступают в бою. Но рыцарь он бесстрашный и искусный, а к моим ногам упал потому, что зацепился шпорой за корень дерева в тот самый миг, когда я ударил его топором по шлему. Это неважно, — продолжал Аженор с тем чувством гордости, которой при всей своей скромности, проявленной только что, не смог скрыть, — главное, что тот день, коща состоялся незабываемый поединок в Нарбоне, был счастливым для меня.

— И вы забыли о награде, которую в тот день вручила вам госпожа Бланш де Бурбон, хотя наша милая принцесса сильно побледнела и задрожала, когда увидела, что турнир, который она почтила своим присутствием, превратился в боевую схватку. Да, сударь, — продолжал Мюзарон, с трепетом предвкушая те почести, что были уготованы его хозяину и ему самому в Коимбре, — воистину то был счастливый день, когда фортуна вам улыбнулась.

— Я надеюсь, — скромно ответил Аженор. — Но давай продолжим! И он снова погрузился в чтение:

«Сегодня я призываю тебя к себе, потому что ты дал мне обещание только меня считать своим братом по оружию. Мы с тобой христиане, приезжай ко мне в Португалию, в Коимбру, которую я недавно отвоевал у неверных. Я предоставлю тебе возможность совершать славные подвиги в борьбе с врагами нашей святой веры. Ты будешь жить у меня во дворце. При дворе ты будешь словно моим братом. Приди же, брат мой, ибо я, живущий в окружении коварных и опасных врагов, действительно нуждаюсь в любящем меня человеке.

Коимбра — город, имя которого тебе должно быть известно, лежит в Португалии, в двух льё от моря, на берегу реки Мондегу. Тебе придется ехать только через дружественные нам земли: сначала через Арагон — родовое владение, завещанное Рамиро доном Санчо Великим, который был, подобно тебе, бастардом, а стал настоящим королем, как ты стал отважным рыцарем; потом через Новую Кастилию, которую король Альфонс Шестой начал отвоевывать у мавров, а наследники его покорили окончательно; затем через Леон, арену великих подвигов прославленного Пелайо, доблестного рыцаря, чью историю я тебе поведал; и, наконец, ты переправишься через Акведу и попадешь в Португалию, где я тебя и ожидаю. Не приближайся к горам, которые ты увидишь слева; если с тобой не будет большой свиты, не доверяй ни иудеям, ни маврам, когда повстречаешь их в дороге.

Прощай и не забывай, что я целый день велел называть себя Аженором в твою честь так же, как ты весь день звался Фадрике, чтобы оказать мне почтение.

В тот день я носил твои цвета, а ты — мои, ты повязал мой шарф, я — твой. Так мы и ехали вместе до самого Урхеля, охраняя возлюбленнейшую нашу королеву донью Бланку Бурбонскую. Приезжай, дон Аженор; мне необходим брат и друг. Жду тебя».

— Ничего нет в этом письме, что могло бы указать нам дорогу, — вздохнул Мюзарон.

— Нет есть! Наоборот, в нем все есть! — возразил Аженор. — Разве ты не слышал, что я весь день носил его шарф?

— Ну и что?

— Знай же, что цвета шарфа были желтый и красный. Посмотри хорошенько, Мюзарон, глаз у тебя зоркий, посмотри, не видишь ли ты в этих городах здания, над которым развевается желтый, как золото, и алый, как кровь, стяг; здание это будет дворцом моего друга дона Фадрике, а все, что окружает дворец, — городом Коимбра.

Мюзарон приложил ладонь ко лбу, чтобы защитить глаза от солнечных лучей, которые расплавляли все предметы в горячие волны света, и, долго водя головой слева направо и справа налево, наконец остановил свой взгляд на городе, что был расположен справа, в излучине реки.

— Значит, мессир Аженор, Коимбра находится справа, — начал Мюзарон, — там, у подножья этого холма, за стеной платанов и алоэ, ибо над самым высоким зданием города реет стяг, о котором вы только что говорили. Правда, над флагом еще возвышается алый крест.

— Это крест святого Иакова! — воскликнул рыцарь. — Верно! Но ты не ошибся, Мюзарон?

— Посмотрите сами, ваша милость.

— Солнце так сверкает, что я плохо вижу. Ну-ка, покажи, куда смотреть.

— Вон туда, мессир, вон туда… вдоль дороги… Видите два рукава реки? Развилку дороги видите?

— Да.

— Теперь смотрите вправо, на дорогу, что идет по берегу реки. Видите, как отряд мавра входит в городские ворота? Смотрите же, смотрите…

В этот миг солнце, которое до сих пор только мешало нашим путникам, пришло на помощь Мюзарону, высекая огненные искры из позолоченных доспехов мавров.

— Да, да, вижу! — воскликнул рыцарь. Затем, немного подумав, добавил: — Гм! Мавр ехал в Коимбру и не понял слова «Коимбра». Чудеса какие-то! Прежде всего я попрошу дона Фадрике оказать мне любезность и помочь мне наказать мавра за подобную наглость. Но почему же дон Фадрике, столь благочестивый сеньор, чей титул ставит его в первый ряд защитников веры, терпит мавров в своем вновь отвоеванном городе, откуда он изгнал их? — продолжал вслух рассуждать рыцарь.

— Как почему, мессир? — перебил Мюзарон, хотя его и не спрашивали. — Разве дон Фадрике не приходится единокровным братом сеньору дону Педро, королю Кастилии?

— При чем тут дон Педро? — спросил Аженор.

— Как при чем? Неужели вы не знаете — признаться, меня это удивляет, ибо слухи об этом уже дошли до Франции, — не знаете, что у этой семьи врожденная любовь к маврам? Говорят, король просто не может без них обойтись. Мавры у него в советниках, в лекарях, в телохранителях, и даже в любовницах у него мавританки…

— Замолчите, метр Мюзарон, — прикрикнул рыцарь, — и не смейте вмешиваться в дела короля дона Педро, знатнейшего государя и брата моего прославленного друга!

— Брата, брата! — пробормотал Мюзарон. — Слышал я, чем кончается это его братство с маврами, — удавкой или взмахом кривой сабли. По мне, лучше иметь братом Гийонне, что пасет коз в долине Андорры и распевает песенку:

Я высоко в горах,

Несчастный пастушок, —

чем короля дона Педро Кастильского. Так вот я думаю.

— Можешь думать, что хочешь, — резко сказал рыцарь, — я вот думаю, что тебе лучше помолчать. Когда люди оказывают тебе гостеприимство, нужно хотя бы не говорить о них дурного.

— Но ведь мы следуем не к королю дону Педро Кастильскому, — возразил неисправимый Мюзарон, — а приехали в Португалию к дону Фадрике, властелину Коимбры.

— Неважно к кому, — перебил его рыцарь, — молчи, и все тут.

Мюзарон поднял свой белый берет с красным помпоном и поклонился с лукавой усмешкой, которую скрыли длинные, черные как смоль волосы, упавшие на его худое смуглое лицо.

— Если вашей милости угодно ехать, — сказал он, немного помолчав, — я ваш покорный слуга.

— Надо спрашивать это у твоей лошади, — заметил Молеон. — Ладно, если она не хочет идти, оставим ее здесь. Вечером, когда она услышит вой волков, сама прекрасно доберется до города.

Животное, словно поняв эту угрозу, с неожиданной резвостью поднялось и подошло к своему хозяину, склонив холку, все еще блестевшую от пота.

— Ну что ж, поехали, — сказал Аженор.

И тронулся с места, приподняв забрало шлема, которое опустил при встрече с мавром. Окажись здесь командир арабов, он смог бы своими острыми глазами рассмотреть красивое и благородное лицо, раскрасневшееся, запыленное, но выражавшее сильный характер; уверенный взгляд, тонкий, лукавый рот, белые, словно из слоновой кости, зубы и еще не заросший бородой, твердо очерченный подбородок — признак несгибаемой воли.

В общем, он был молодой, красивый рыцарь, этот мессир Аженор де Молеон, в чем он сам мог убедиться, глядя на себя в отполированный до блеска щит, который только что принял из рук Мюзарона.

Короткая остановка несколько приободрила лошадей. Они весьма резвым шагом двигались по дороге, которую теперь безошибочно указывал им стяг, развевавшийся над дворцом великого магистра ордена Святого Иакова.

Чем ближе они подъезжали к городу, тем чаще видели, как из ворот, несмотря на жару, выходят люди. Слышались трубы, и колокольный перезвон рассыпался в воздухе гроздьями радостных, переливчатых звуков.

«Если бы я послал Мюзарона вперед, — размышлял Аженор, — тот действительно мог бы поверить, что эта музыка и все эти церемонии затеяны в мою честь. Но сколь бы лестным ни был для моего самолюбия такой прием, надо признать, что вся эта суматоха вызвана иной причиной».

Мюзарон же усматривал в этом шуме явные признаки праздничного веселья и держался бодро, в любом случае предпочитая встречу с людьми радостными, нежели грустными.

Оба путешественника не ошиблись в своих догадках. Большое оживление царило в городе, и если на лицах жителей не угадывались радостные улыбки, которые, казалось, должны вызывать у них звон колоколов и звуки фанфар, то на их физиономиях были написаны те чувства, которые вызывает у людей застигшая их врасплох важная новость.

Аженору и его оруженосцу не нужно было спрашивать дорогу, им лишь оставалось двигаться вместе с толпой, которая следовала к главной площади города.

Когда они пробивались сквозь скопление народа на эту площадь и Мюзарон, прокладывая путь ехавшему за ним благородному рыцарю, щедро раздавал направо и налево удары рукояткой своего кнута, перед ними вдруг возник дивный мавританский алькасар, выстроенный для султана Мухаммеда, а теперь ставший дворцом молодого завоевателя Коимбры дона Фадрике; дворец осеняли высокие пальмы и пышные клены, которые клонились в ту сторону, куда в дни урагана гнул их ветер с моря.

Аженор и его оруженосец, хотя они сильно спешили, на мгновение замерли в восхищении перед огромным, причудливым сооружением, которое было украшено тончайшим кружевом из мрамора; казалось, что некий багдадский зодчий выполнил из топазов, сапфиров и лазуритов мозаики для сказочного дворца волшебниц или гурий. Запад — вернее, юг Франции — в те времена знал только романские церкви, мосты или акведуки древних римлян, но понятия не имел о тех стрельчатых арках и ажурных каменных трилистниках, которыми спустя столетие Восток украсит фасады его соборов и верхушки его башен. Поэтому коимбрский алькасар представлял собой диковинное зрелище даже для наших невежественных и жестоких предков, презиравших в ту эпоху цивилизацию арабов и итальянцев, которой суждено было позднее обогатить их культуру.

Застыв в изумлении перед дворцом, они все же заметили, как из двух боковых ворот дворца вышли стражники и пажи, ведя в поводу мулов и коней.

Обе эти группы, описав каждая полудугу, сомкнулись, оттеснив народ и освободив перед парадным входом, к которому вела лестница в десять ступеней, большое свободное пространство в форме лука, чью тетиву словно образовывал фасад дворца. Смесь яркой роскоши одежд Африки с более строгим изяществом западных нарядов делала неотразимо привлекательным это зрелище, очарованию которого поддались Аженор и его оруженосец, увидевшие с одной стороны, как сверкают золотом и пурпуром попоны арабских скакунов и одеяния мавританских всадников, с другой — как сияют шелка и чеканное серебро; но главное — их поражала та надменная гордость, что сквозила во всем, даже в поведении вьючных животных.

Народ, наблюдая, как развертывается это представление, кричал «Вива!», как он обычно приветствует любые зрелища.

И вот под высоким сводом в форме трилистника — это был парадный вход во дворец — появилось знамя великого магистра ордена Святого Иакова; в сопровождении шестерых гвардейцев его нес могучий воин, который вышел на середину свободного от людей полукруга.

Аженор понял, что дон Фадрике либо собирается пройти во главе шествия по улицам города, либо намерен отправиться в другой город, и решил было, несмотря на скудость своего кошелька, поискать какой-нибудь постоялый двор, где мог бы подождать его возвращения, ибо Молеон не хотел своим неуместным присутствием нарушать церемонию торжественного выхода.

И в это мгновенье он увидел, как в боковые ворота алькасара въехал авангард мавританского отряда, а потом показались заинтересовавшие их носилки из позолоченного дерева, по-прежнему наглухо зашторенные и покачивающиеся на спинах белых мулов; именно эти носилки вводили Мюзарона в столь сильное, но вполне объяснимое искушение.

Наконец более громкие звуки раковин и фанфар возвестили, что сейчас выйдет великий магистр; двадцать четыре музыканта, по восемь в ряд, продолжая трубить, вышли из парадного входа к лестнице, по которой спустились на площадь.