Книга: Дюма А. Собрание сочинений. Том 10.

Назад: XXV ДОКТОР

Дальше: XXXVIII ПЛАТОЧЕК МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ ЛАВАЛЬЕР

XXXII

ОТЧАЯНИЕ

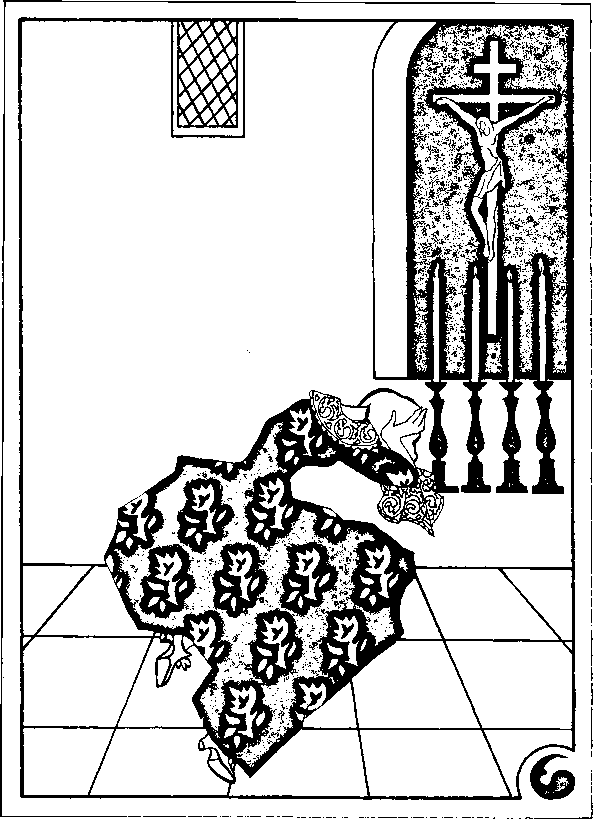

После ухода короля Лавальер поднялась, протянув вперед руки, точно она собиралась броситься за Людовиком и остановить его; затем, когда дверь за ним закрылась и шум шагов замер в отдалении, у нее хватило только силы упасть перед распятием.

Так лежала она, разбитая, подавленная горем, не сознавая ничего, кроме этого горя. Вдруг она услышала шум открывающейся двери. Она вздрогнула и оглянулась, думая, что это вернулся король. Она ошиблась: это вошла принцесса. Что ей было за дело до принцессы? Она снова упала, уронив голову на аналой.

Принцесса была взволнована, раздражена, в гневе.

— Мадемуазель, — сказала она, останавливаясь перед Лавальер, — конечно, это очень похвально — стоять на коленях, молиться и притворяться очень набожной. Но как вы ни покорны царю небесному, вам следует все же исполнять волю владык земных.

Лавальер с трудом подняла голову.

— Мне помнится, — произнесла принцесса, — что вам только что было отдано приказание.

Неподвижный и ничего не видящий взгляд Лавальер доказывал, что она забыла обо всем на свете.

— Королева приказала вам, — говорила принцесса, — вести себя так, чтобы не было никаких поводов для слухов на ваш счет.

Взгляд Лавальер сделался вопросительным.

— А между тем от вас только что вышло лицо, присутствие которого здесь предосудительно.

Лавальер молчала.

— Нельзя, чтобы мой дом, — продолжала принцесса, — дом особы королевской крови, служил дурным примером и чтобы вы подавали этот дурной пример. Поэтому я объявляю вам, мадемуазель, с глазу на глаз, чтобы не унижать вас, — объявляю вам, что с этой минуты вы свободны и можете вернуться в Блуа к вашей матери.

Большего унижения нельзя было себе представить. Но Лавальер уже не могла страдать более, чем страдала сейчас. Она не шевельнулась; руки ее были по-прежнему сложены на коленях, как у святой Магдалины.

— Вы слышали? — спросила принцесса.

Только дрожь, пробежавшая по всему телу Лавальер, послужила ответом. И так как жертва не подавала никаких признаков жизни, принцесса ушла.

Только в этот момент Лавальер почувствовала в своем остановившемся сердце и застывшей в жилах крови биение, которое все ускорялось около кистей рук, шеи и висков. Постепенно усиливаясь, это биение скоро перешло в лихорадку, в безумный бред, в вихре которого проносились образы ее друзей и врагов. В ее ушах среди звона и шума мешались слова угрозы и слова любви; она перестала сознавать себя; точно крылья мощного урагана подняли ее, унесли от прежнего существования, и на горизонте она видела надгробный камень, который вырос перед ней, открывая страшную, черную обитель вечной ночи.

Но мало-помалу тяжелый бред прекратился, уступив место свойственной ее характеру покорности судьбе. В сердце ее проскользнул луч надежды, точно луч солнца в темницу бедного узника.

Она мысленно перенеслась на дорогу из Фонтенбло, увидела короля верхом подле дверцы кареты, услышала, как он говорил ей о своей любви, как он просил ее любви, заставив ее поклясться, и сам поклялся, что ни один день не кончится для них в ссоре и что свидание, письмо или какая-нибудь весточка всегда принесут успокоение дневным тревогам. Значит, король не мог не сдержать слова, которого сам же он и потребовал, если только он не был деспотом, не связанным никакими обещаниями, или же холодным эгоистом, которого способно остановить первое встретившееся на пути препятствие.

Неужели король, ее нежный покровитель, способный одним словом, одним только словом положить конец всем ее страданиям, тоже присоединился к числу ее преследователей?

О, его гнев не будет долго продолжаться! Теперь, оставшись один, он, должно быть, страдает, так же как и она. Только он не скован такими цепями, как она, он может действовать, двигаться, прийти, а она… ее удел только ждать. И она ждала с трепещущей душой; не может быть, чтобы король не пришел!

Было половина одиннадцатого.

Он придет, или напишет, или передаст ей доброе слово через г-на де Сент-Эньяна. Если он придет, как она бросится к нему, откинув всякую щепетильность, которая теперь казалась ей неуместной, как она скажет: "Я по-прежнему люблю вас; это они не хотят, чтобы я вас любила".

Размышляя, она мало-помалу пришла к убеждению, что Людовик не так виноват, как ей казалось. Что должен был он подумать, встретив ее упорное молчание? Удивительно даже, что нетерпеливый и раздражительный король так долго сохранял хладнокровие. Конечно, она не поступила бы так, как он; она бы все поняла, обо всем догадалась. Но она была только простая девушка, а не могущественный король.

О, если бы он пришел, если бы он пришел!.. Она немедленно простила бы ему все, что он заставил ее выстрадать! Насколько сильнее она полюбила бы его за пережитые страдания! И, повернув голову к двери, полуоткрыв рот, она ждала поцелуя, который так нежно сулили ей утром губы короля, когда он произносил слово "любовь".

Если король не придет, он все же напишет; это было второе утешение, менее сладостное, чем первое, но все же оно будет служить доказательством любви, хотя и более робкой. О, как радостно она будет читать это письмо, как поспешно ответит на него! А когда посланный уйдет — поцелует, перечитает, прижмет к сердцу благословенный листок, который принесет ей покой, отдохновение, счастье!

Если же король не покажется и не напишет, он, во всяком случае, пришлет де Сент-Эньяна или же тот сам явится к ней. И ему она расскажет все. Королевское величие не сомкнет ее уста, и тогда в сердце короля не останется больше никаких сомнений.

И все в Лавальер — сердце и взгляд, тело и душа — превратилось в ожидание. Она сказала себе, что у нее остается еще час надежды; что до полуночи король может прийти, написать или прислать де Сент-Эньяна; что, только в полночь ожидание станет напрасным, всякая надежда погибнет.

Как только раздавался какой-нибудь шум во дворце, бедняжка думала, что идут к ней; как только по двору проходил кто-нибудь, ей казалось, что это посланный короля.

Пробило одиннадцать; затем четверть двенадцатого; затем половину двенадцатого. Ей казалось, что минуты текут медленно, но в то же время они уходили так скоро.

Пробило три четверти.

Полночь, полночь! Пришел конец всем ожиданиям. С последним ударом часов потух последний свет; с последним светом погасла последняя надежда.

Итак, король ее обманул, нарушил клятву, которую дал ей сегодня же утром; только двенадцать часов отделяли клятву от клятвопреступления. Недолго же ей пришлось тешиться иллюзией! Следовательно, король не только не любил, но и презирал ее, ту, на которую обрушились все; он до такой степени презирал ее, что даже не защитил от бесчестия изгнания, равнявшегося позорному приговору; а между тем сам он, сам король, был настоящей причиной этого бесчестия.

Горькая улыбка, единственное выражение гнева, которое во время этой долгой борьбы обозначилось на ангельском лице жертвы, — горькая улыбка появилась на ее губах. Действительно, что оставалось у нее на земле, кроме короля? Ничего. Оставался только Бог на небе.

И она обратилась к Богу.

— Господи! — сказала она. — Укажи, что мне делать. Ведь только на тебя могу я надеяться.

Она взглянула на распятие и с умилением поцеловала ноги Спасителя.

— Вот повелитель, — подумала она, — который никогда не забывает и не покидает тех, кто не покидает и не забывает его, и ему одному следует посвятить себя.

Если бы кто-нибудь мог проникнуть взором в эту комнату, то увидел бы, что бедная девушка приходит к окончательному решению: в уме ее наконец созревает план подняться по той великой лестнице Иакова, что ведет души с земли на Небо.

Ее ноги не способны были больше поддерживать ее, она, тяжело дыша, опустилась на ступеньки аналоя, прижалась головой к распятию, устремила глаза в окно и стала ждать рассвета.

В два часа утра она все еще находилась в этом оцепенении, или, вернее, в экстазе. Она больше не принадлежала себе.

Увидев, что крыши дворца слегка полиловели и смутно обрисовались в темноте контуры распятия из слоновой кости, которое она обнимала, Лавальер с усилием встала и спустилась во двор, закрыв лицо плащом. Она подошла к калитке как раз в ту минуту, когда караульные мушкетеры открывали ворота, чтобы впустить первый пикет швейцарцев. Лавальер незаметно проскользнула вслед за часовыми на улицу, и начальник патруля не успел разобрать, что это за женщина так рано покинула дворец.

XXXIII

БЕГСТВО

Лавальер вышла вместе с патрулем.

Патруль направился по улице Сент-Оноре направо, Лавальер машинально повернула налево. Лавальер приняла решение, ее намерения определились: она хотела поступить в монастырь кармелиток в Шайо, настоятельница которого была известна строгостью, наводившей страх на придворных.

Лавальер совсем не знала Парижа. Она никогда не выходила пешком и не нашла бы дороги даже в более спокойном состоянии. Неудивительно, что она сразу повернула не в ту сторону, куда было нужно. Ей хотелось как можно скорей удалиться от дворца, все равно куда.

Она слышала, что Шайо расположен на берегу Сены, и направилась к Сене. Она свернула на улицу Кок и так как не могла пройти через Лувр, то направилась к церкви Сен-Жермен-л’Оксеруа, по пустырю, где впоследствии Перро построил знаменитую колоннаду.

Вскоре она вышла на набережную. Она была возбуждена и шла быстро, едва чувствуя слабость, которая, время от времени заставляя ее слегка прихрамывать, напоминала о вывихе, полученном ею в детстве.

В другие часы ее внешность вызвала бы подозрение даже у наименее проницательных людей, привлекла бы взгляды самых нелюбопытных прохожих. Но в половине третьего утра парижские улицы почти безлюдны; на них попадаются только трудолюбивые ремесленники, отправляющиеся на дневной заработок, или же бездельники, возвращающиеся домой после разгульной ночи. Для первых день начинается; для вторых он кончается.

Лавальер боялась всех встречных, так как она по неопытности не могла бы отличить честного человека от негодяя. Нищета была для нее пугалом, и все люди, которых она встречала, казались ей бедняками.

Несмотря на беспорядок в туалете, она была одета изящно, так как на ней было то же платье, в котором она являлась накануне к вдовствующей королеве; кроме того, ее бледное лицо и красивые глаза, видневшиеся из-под плаща, который она приподняла, чтобы смотреть на дорогу, возбуждали различные чувства у прохожих: нездоровое любопытство у одних, жалость у других.

Так дошла Лавальер, страшно волнуясь, торопясь и спотыкаясь, до Гревской площади. Время от времени она останавливалась, прижимала руку к сердцу, прислонялась к стене, чтобы передохнуть, и затем еще быстрее устремлялась вперед.

На Гревской площади Лавальер столкнулась с тремя подвыпившими оборванцами, которые сходили с барки, причаленной к набережной. Барка была нагружена вином, и было видно, что эти люди отдали честь ее грузу.

Нестройными голосами они воспевали Бахуса и, спустившись на набережную, загородили дорогу молодой девушке.

Лавальер остановилась. Они тоже остановились при виде женщины в придворном костюме. Потом взялись за руки и окружили Лавальер, напевая:

Бедняжка, ты скучаешь,

Пойдем посмеемся вместе.

Лавальер поняла, что эти люди помешают ей идти дальше. Она сделала несколько попыток к бегству; но все они были безуспешны. Ноги у нее подкосились, она почувствовала, что сейчас упадет, и отчаянно закричала.

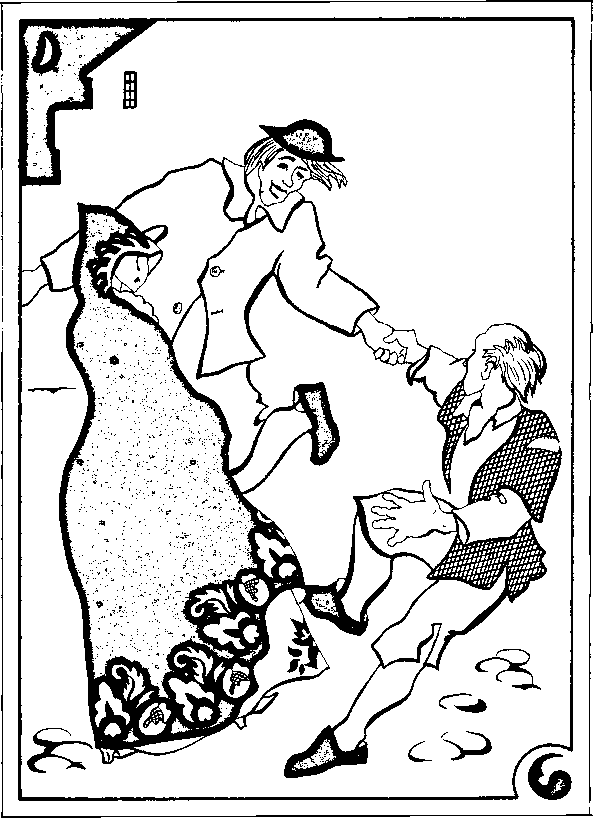

Но в то же мгновение окружавшее ее кольцо разорвалось под чьим-то мощным натиском. Один из оскорбителей кубарем полетел налево, другой покатился направо, к реке, третий пошатнулся.

Перед девушкой стоял офицер мушкетеров, с нахмуренными бровями, угрожающе сжатыми губами и поднятой рукой. При виде мундира, особенно же испытав силу человека, носившего его, пьяницы разбежались.

— Вот тебе раз! — воскликнул офицер. — Да ведь это мадемуазель де Лавальер!

Ошеломленная тем, что произошло, пораженная звуками своего имени, Лавальер подняла глаза и узнала д’Артаньяна.

— Да, сударь, это я.

И она схватила его за руку.

— Вы защитите меня, господин д’Артаньян? — произнесла она умоляющим голосом.

— Конечно; но куда же вы идете в такой ранний час?

— В Шайо.

— В Шайо через Рапе? Ведь вы, мадемуазель, удаляетесь от него.

— В таком случае, сударь, будьте добры, укажите мне дорогу и проводите меня.

— С большим удовольствием!

— Но как вы очутились здесь? По какой милости Неба вы подоспели мне на помощь? Право, мне кажется, что я вижу сон или схожу с ума.

— Я очутился здесь, мадемуазель, потому что у меня дом на Гревской площади. Вчера я пришел сюда за квартирной платой и здесь заночевал. Теперь мне хочется пораньше попасть во дворец, чтобы проверить караулы.

— Спасибо, — сказала Лавальер.

"Я объяснил ей, что я делал, — подумал д’Артаньян, — но что делала она и зачем идет в Шайо в такой час?"

Он подал ей руку. Лавальер оперлась на нее и быстро пошла. Однако чувствовалось, что она была очень слаба. Д’Артаньян предложил ей отдохнуть; она отказалась.

— Вы, должно быть, не знаете, где Шайо? — поинтересовался д’Артаньян.

— Не знаю.

— Туда очень далеко.

— Все равно!

— По крайней мере льё.

— Ничего, я дойду.

Д’Артаньян больше не возражал; по тону голоса он всегда отличал серьезно принятые решения.

Он скорее нес, чем провожал Лавальер.

Наконец показались холмы.

— К кому вы идете, мадемуазель? — спросил д’Артаньян.

— К кармелиткам, государь.

— К кармелиткам?! — с изумлением повторил д’Артаньян.

— Да; и раз Господь послал вас на моем пути, примите мою благодарность и прощайте.

— К кармелиткам! Вы прощаетесь! Значит, вы хотите постричься?.. — вскричал д’Артаньян.

— Да, сударь.

— Вы!!!

В слове вы, за которым мы поставили три восклицательных знака, чтобы придать ему как можно больше выразительности, заключалась целая поэма. Оно воскресило у Лавальер старые воспоминания о Блуа и ее недавнее прошлое в Фонтенбло; оно говорило ей: "Вы могли бы быть счастливы с Раулем и стать такой могущественной с Людовиком, и вы хотите постричься!"

— Да, сударь, — отвечала она, — я. Я хочу стать служительницей Божьей; я отказываюсь от мира.

— Но не ошибаетесь ли вы относительно своего призвания? Не обманываетесь ли относительно воли Божьей?

— Нет, потому что Бог послал мне вас навстречу. Без вас я, наверное, не попала бы сюда. Значит, Бог хотел, чтобы я дошла до цели.

— Сомневаюсь, — сказал в ответ д’Артаньян, — ваше рассуждение кажется мне чересчур хитроумным.

— Во всяком случае, — продолжала Лавальер, — вы теперь посвящены в мои планы. Мне остается только попросить вас о последней любезности и заранее принести вам благодарность.

— Говорите, мадемуазель.

— Король не знает о моем бегстве из дворца.

Д’Артаньян отступил в удивлении.

— Король, — продолжала Лавальер, — не знает, что я собираюсь постричься.

— Король не знает!.. — вскричал д’Артаньян. — Берегитесь, мадемуазель, вы не предусмотрели всех последствий вашего поступка. Без ведома короля ничего нельзя предпринимать, особенно придворным.

— Я больше не придворная, сударь.

Д’Артаньян смотрел на девушку со все возраставшим удивлением.

— Не беспокойтесь, сударь, — говорила она, — все предусмотрено, и к тому же теперь было бы поздно менять решение. Дело сделано.

— Что же вам угодно, мадемуазель?.

— Сударь, я умоляю вас дать мне клятву — из жалости, из великодушия, из чувства чести.

— В чем?

— Поклянитесь мне, господин д’Артаньян, что вы не расскажете королю о встрече со мной и о том, что я в монастыре кармелиток.

Д’Артаньян покачал головой.

— Я не дам вам такой клятвы, — отказался он.

— Почему же?

— Потому что я знаю короля, знаю вас, знаю себя самого, знаю человеческую природу вообще; нет, такой клятвы я вам не дам.

— В таком случае, — произнесла Лавальер с силой, которой от нее нельзя было ожидать, — вместо того чтобы благословлять вас до конца моих дней, скажу вам — будьте прокляты! Вы делаете меня несчастнейшей из всех женщин!

Мы уже говорили, что д’Артаньян умел понимать голос сердца; восклицание Лавальер взволновало его. Он увидел, как исказилось ее лицо, как дрожь пробежала по ее хрупкому и нежному телу; он понял, что сопротивление убьет ее.

— Пусть будет по-вашему, — согласился он. — Будьте спокойны, мадемуазель, я ничего не скажу королю.

— Спасибо вам, спасибо! — воскликнула Лавальер. — Вы великодушнейший из всех людей.

И в порыве радости она схватила руку д’Артаньяна и крепко пожала ее.

Мушкетер был тронут.

— Вот тебе раз! — удивился он. — Она начинает тем, чем другие кончают. Как тут не растрогаться!

В припадке горя Лавальер присела было на камень, но собралась с силами, встала и направилась к монастырю, очертания которого обрисовывались на бледнеющем небе. Д’Артаньян издали следил за нею. Дверь в монастырскую приемную была приоткрыта. Лавальер скользнула туда как тень и, поблагодарив д’Артаньяна легким движением руки, скрылась.

Оставшись один, д’Артаньян задумался над тем, что только что произошло.

— Вот так положение! — размышлял он. — Хранить такую тайну — все равно что носить в кармане раскаленный уголь и надеяться, что он не прожжет платья. Выдать же тайну после того, как поклялся хранить ее, было бы бесчестно. Обыкновенно хорошие мысли приходят мне в голову мгновенно; однако на этот раз, если я не ошибаюсь, придется порядком потрудиться, прежде чем я найду решение вопроса… Куда направить путь?.. Ей-Богу, в Париж; это правильная дорога… Только придется бежать бегом… А бежать лучше на четырех ногах, чем на двух. К несчастью, у меня теперь только две… Коня! "Корону за коня!" — сказал бы я, как говорят в театре… Впрочем, это будет стоить мне подешевле… У заставы Кокферане стоит пикет мушкетеров, и там я найду целый десяток лошадей.

Приняв это решение, д’Артаньян тотчас же направился к пикету, выбрал лучшую лошадь и через десять минут был во дворце. На башне дворца пробило пять.

Д’Артаньян осведомился о короле. Король лег в обычный час, после аудиенции, данной им Кольберу, и, вероятно, еще спал.

— Да, — сказал мушкетер, — она не обманула меня. Король ничего не знает. Если бы ему была известна хоть половина того, что произошло, во дворце все были бы на ногах.

XXXIV

КАК ПРОВЕЛ ЛЮДОВИК ВРЕМЯ ОТ ПОЛОВИНЫ ОДИННАДЦАТОГО ДО ДВЕНАДЦАТИ

Вернувшись от Лавальер, король застал у себя Кольбера, который ожидал его распоряжений по поводу назначенного на следующий день церемониала.

Как мы уже сказали, речь шла о приеме голландского и испанского послов. Людовик XIV имел серьезные поводы для недовольства Голландией. Штаты уже несколько раз пускались на всевозможные уловки в своих отношениях с Францией и, как бы не придавая значения могущему последовать разрыву, снова отступали от союза с христианнейшим королем и затевали интриги с Испанией.

После того как Людовик XIV обрел всю полноту власти, то есть после смерти Мазарини, он сразу же столкнулся с этим положением вещей.

Молодому человеку нелегко было разрешить вопрос; но так как в эту эпоху нация была единодушна с королем, то тело с готовностью исполняло все решения, которые принимала голова.

Достаточно было вспышки гнева, прилива молодой и живой крови к мозгу, и прежний политический курс менялся, создавалась новая комбинация. Роль дипломата той эпохи сводилась к подготовке переговоров, которые могли быть полезны государям.

В своем тогдашнем настроении Людовик не способен был принимать мудрые решения. Еще взволнованный ссорой с Лавальер, он расхаживал по кабинету, с жадностью отыскивая предлог для взрыва после долгого периода сдержанности.

Увидя короля, Кольбер сразу понял положение и угадал намерения монарха. Он стал лавировать. Когда государь спросил, что следует сказать завтра послу, помощник интенданта выразил удивление, каким образом г-н Фуке не осведомил ни о чем его величество.

— Господину Фуке, — сказал он, — известно все, что касается Голландии; вся корреспонденция попадает в его руки.

Король, привыкший к нападкам Кольбера на г-на Фуке, пропустил это замечание мимо ушей.

Увидя, какое впечатление произвели его слова, Кольбер пошел на попятную, заявив, что г-н Фуке не так уж виноват, как это кажется с первого взгляда, если принять во внимание его теперешние заботы. Король насторожился.

— Какие заботы? — спросил он.

— Государь, люди всегда люди, и у господина Фуке наряду с большими достоинствами есть и недостатки.

— У кого их нет, господин Кольбер!

— У вашего величества они тоже есть, — смело заявил Кольбер, умевший приправить грубую лесть легким порицанием.

Король улыбнулся.

— Какой же недостаток у господина Фуке? — спросил он.

— Все тот же, государь; говорят, он влюблен.

— В кого?

— Не знаю наверное, государь; я мало вмешиваюсь в любовные дела.

— Но раз вы говорите, значит, вы что-нибудь знаете?

— Только по слухам.

— Что же вы слышали?

— Одно имя.

— Какое?

— Не помню.

— Все же скажите.

— Как будто имя одной из фрейлин принцессы.

Король вздрогнул.

— Вам известно больше, чем вы хотите сказать, господин Кольбер, — прошептал он.

— Уверяю вас, государь, нет!

— Но ведь фрейлины принцессы известны все наперечет, и если я назову вам их имена, вы, может быть, припомните.

— Нет, государь.

— Постарайтесь.

— Напрасный труд, государь. Когда речь заходит об имени скомпрометированной дамы, моя память делается железной шкатулкой, от которой потеряли ключ.

По лицу короля прошло облако; потом, желая показать, что он вполне владеет собой, Людовик тряхнул головой и сказал:

— Перейдем теперь к голландским делам.

— Прежде всего, государь, в котором часу вашему величеству угодно будет принять послов?

— Рано утром.

— В одиннадцать часов?

— Это слишком поздно… В девять.

— Это слишком рано.

— Для друзей это безразлично; с друзьями можно не церемониться; если же враги обидятся, тем лучше. Признаться, я охотно покончил бы со всеми этими болотными птицами, которые надоели мне своим криком.

— Государь, будет сделано так, как угодно вашему величеству. Значит, в девять часов… Я отдам распоряжение. Аудиенция будет торжественная?

— Нет. Я хочу объясниться с ними, не ухудшая положения вещей, что всегда случается в присутствии слишком большого числа людей. В то же время я хочу добиться ясности, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.

— Ваше величество, вы назначите лиц, которые будут присутствовать на этом приеме?

— Я составлю список… Теперь поговорим о послах. Чего им нужно?

— От союза с Испанией Голландия ничего не выигрывает; от союза с Францией она много теряет.

— Как так?

— Вступив в союз с Испанией, Штаты будут защищены владениями своего союзника; при всем своем желании они не могут захватить их. От Антверпена до Роттердама только один шаг через Шельду и Маас. Если они пожелают запустить зубы в испанский пирог, то вы, государь, зять испанского короля, можете через два дня явиться с кавалерией в Брюссель. Следовательно, им хочется поссорить вас с Испанией и заронить у вас подозрение, чтобы отбить охоту вмешиваться в ее дела.

— Разве не проще было бы, — отвечал король, — заключить со мной прочный союз, который давал бы мне кое-какие преимущества, а для них был бы выгоден во всех отношениях?

— Нет; ведь если бы Франция приобрела случайно общую границу с Голландией, то ваше величество оказались бы неудобным соседом. Молодой, пылкий, воинственный французский король может нанести чувствительные удары Голландии, особенно если он приблизится к ней.

— Все это я прекрасно понимаю, господин Кольбер, и ваши рассуждения превосходны. Но скажите мне, пожалуйста, каковы ваши выводы?

— Решения вашего величества всегда отличаются мудростью.

— Что мне будут говорить эти послы?

— Они скажут вашему величеству, что очень желают союза с вами, но это ложь; они будут говорить испанцам, что трем державам необходимо соединиться и помешать процветанию Англии; это тоже ложь, потому что Англия является в настоящее время естественным союзником вашего величества, у нее есть флот, тогда как у вас его нет. Именно Англия может служить противовесом могуществу Голландии в Индии. Наконец, Англия — монархическое государство, с которым у вашего величества родственные связи.

— Хорошо, но что бы вы ответили им?

— Я с большой сдержанностью ответил бы им, государь, что Голландия не очень расположена к французскому королю, что голландское общественное мнение недружелюбно к вашему величеству, что в Голландии были отчеканены медали с оскорбительными надписями.

— С оскорбительными для меня надписями? — вскричал возбужденный король.

— Нет, государь; "оскорбительные" — неподходящее слово, я обмолвился. Я хотел сказать, с надписями, чрезмерно лестными для голландцев.

— Ну, гордость голландцев меня мало трогает, — со вздохом сказал король.

— И ваше величество тысячу раз правы… Однако — это королю известно лучше, чем мне, — чтобы добиться уступок, в политике позволительны несправедливости. Пожаловавшись на голландцев, ваше величество приобретет в их глазах большой авторитет.

— Что же это за медали? — спросил Людовик. — Ведь если я заговорю о них, мне нужно знать все точно.

— Право, не знаю в точности, государь… Какой-то крайне заносчивый девиз… В этом весь смысл, слова не имеют значения.

— Отлично. Я сделаю ударение на слове медаль, а они^ пусть понимают, как хотят.

— Поймут! Ваше величество может также ввернуть несколько слов о распространяемых памфлетах.

— Никогда! Памфлеты грязнят их авторов гораздо 17—1816 больше, чем тех, против кого они направлены. Благодарю вас, господин Кольбер, вы можете идти.

— Государь!

— Прощайте! Не забудьте о назначенном часе; я прошу вас присутствовать на приеме.

— Государь, я жду от вашего величества списка приглашенных.

— Да, да.

Король задумался, но совсем не о списке. Часы пробили половину двенадцатого. На лице короля можно было прочесть страшную борьбу между гордостью и любовью.

Разговор на политические темы успокоил Людовика; бледное, искаженное лицо Лавальер говорило его воображению совсем не о голландских медалях и памфлетах. Десять минут он размышлял, следует ли ему вернуться к Лавальер. Но Кольбер почтительно напомнил ему о списке, и король покраснел при мысли, что он до такой степени занят своей любовью, когда нужно думать о государственных делах.

Он стал диктовать:

— Королева-мать… королева… принцесса… госпожа де Моттвиль… мадемуазель де Шатильон… госпожа де Навайль. Мужчины: принц… господин де Граммон… господин де Маникан… господин де Сент-Эньян… и дежурные офицеры.

— А министры? — спросил Кольбер.

— Это само собой разумеется, и секретари тоже.

— Государь, я пойду распорядиться, все будет исполнено.

Часы пробили двенадцать. В этот самый час бедняжка Лавальер умирала от горя.

Король отправился в спальню. Уже целый час королева ждала его.

Со вздохом Людовик шел к ней; но, вздыхая, он благословлял себя за свое мужество, хвалил себя за то, что проявляет в любви такую же твердость, как в политике.

XXXV

ПОСЛЫ

По прибытии во дворец д’Артаньян узнал почти все, о чем мы только что рассказали; среди дворцовых служителей у него было много друзей, гордившихся тем, что с ними раскланивается капитан мушкетеров, такая важная особа; да и независимо от тщеславия они гордились тем, что представляют какой-то интерес для такого храбреца, как д’Артаньян.

Каждое утро д’Артаньян осведомлялся обо всем, чего не мог видеть или узнать накануне, не будучи вездесущим. Из того, что он видел сам и узнавал от других, у него составлялся целый пучок сведений, который он в случае надобности развязывал и брал оттуда то, что ему было нужно.

Поэтому два глаза д’Артаньяна служили ему не хуже, чем Аргусу его сто глаз.

Политические и альковные тайны, фразы, вырывавшиеся у придворных, когда они выходили от короля, — все знал д’Артаньян и все хранил в огромной и непроницаемой кладовой — в своей памяти наряду с королевскими тайнами, дорого купленными и бережно хранимыми.

Поэтому ему стало известно о свидании короля с Кольбером, о назначенном на завтра приеме послов, о том, что там будет идти речь о медалях; восстановив весь разговор по нескольким дошедшим до него словам, д’Артаньян занял свой пост в королевских покоях, чтобы быть на месте, когда король проснется.

Король проснулся очень рано; это доказывало, что спал он плохо. В семь часов он тихонько приоткрыл дверь. Д’Артаньян стоял на посту. Его величество был бледен и казался утомленным; туалет его еще был не закончен.

— Велите позвать господина де Сент-Эньяна, — сказал он.

Де Сент-Эньян, конечно, ожидал, что его позовут, ибо, когда за ним пришли, он был уже одет.

Де Сент-Эньян поспешил к королю. Через несколько мгновений мимо д’Артаньяна прошли король и де Сент-Эньян; король шел впереди. Д’Артаньян стоял у окна, выходившего во двор, и мог, не трогаясь с места, наблюдать за королем. Он догадывался, куда пойдет король. Король пошел к фрейлинам.

Это нисколько не удивило д’Артаньяна. Хотя Лавальер ничего не сказала ему, он сильно подозревал, что его величество собирается загладить свою вину перед нею. Де Сент-Эньян чувствовал себя немного спокойнее, чем накануне, так как надеялся, что в семь часов утра все августейшие обитатели дворца, кроме короля, еще спят.

Д’Артаньян беззаботно стоял у окна. Можно было поручиться, что он ничего не видит и ему совершенно неинтересно, что это за искатели приключений идут по двору, завернувшись в плащи. А между тем д’Артаньян, делая вид, что совсем на них не смотрит, не терял их из поля зрения. Насвистывая старинный марш мушкетеров, приходивший ему на память только в важных случаях, он представлял, какая буря гневных криков поднимется по возвращении короля.

Действительно, войдя к Лавальер и найдя ее комнату пустой, а постель нетронутой, король испугался и позвал Монтале. Та тотчас прибежала, но удивилась не меньше короля. Она могла сообщить его величеству только то, что ей почудилось, будто ночью Лавальер плакала; но, зная, что к ней приходил его величество, не посмела спросить о причине.

— Как вы думаете, куда она могла уйти? — спросил король.

— Государь, — отвечала Монтале. — Луиза очень сентиментальна. Я часто видела, как она вставала на рассвете и уходила в сад. Может быть, она и теперь в саду.

Это предположение показалось королю правдоподобным, и он тотчас же пошел разыскивать беглянку.

Когда д’Артаньян снова увидел его, Людовик был бледен и о чем-то оживленно разговаривал со своим спутником. Король направился в сад. Де Сент-Эньян, запыхавшись, шел за ним.

Д’Артаньян не отходил от окна. Беззаботно посвистывая, он как будто ничего не замечал, а между тем видел все.

— Вот как! — прошептал он, когда король исчез. — Страсть его величества сильнее, чем я предполагал; он делает такие вещи, которых не стал бы делать из-за мадемуазель Манчини.

Через четверть часа король снова показался; он обыскал каждый уголок сада. Нечего и говорить, что его поиски были безуспешны.

Де Сент-Эньян шел за его величеством, обмахиваясь шляпой, и испуганным голосом расспрашивал о Лавальер всех слуг, всех встречных. Он столкнулся с Маниканом. Маникан только что приехал из Фонтенбло; он не спешил: ему понадобились сутки, чтобы проехать расстояние, на которое другим потребовалось бы только шесть часов.

— Вы не видели мадемуазель де Лавальер? — спросил де Сент-Эньян.

Всегда мечтательный и рассеянный Маникан, вообразив, что его спрашивают о де Гише, отвечал:

— Благодарю вас, графу немного лучше.

И пошел дальше; войдя в королевские комнаты, Маникан увидел д’Артаньяна и попросил объяснить, почему у короля такой растерянный вид. Д’Артаньян отвечал Маникану, что это обман зрения и король, напротив, безумно весел.

Пробило восемь.

Обыкновенно в этот час король завтракал. Этикетом предписывалось, чтобы в восемь часов утра король всегда был голоден.

Людовик велел подать себе завтрак на особом столике в спальне и поел очень быстро. Де Сент-Эньян, с которым он не хотел расставаться, прислуживал ему за столом. После завтрака король дал несколько аудиенций военным, отправив тем временем де Сент-Эньяна на разведку.

Покончив с аудиенциями, Людовик стал нетерпеливо дожидаться возвращения де Сент-Эньяна, который поднял на ноги всех своих слуг; так прошло время до девяти часов.

Когда пробило девять, король проследовал в кабинет. Послы вошли при первом ударе часов, при последнем ударе появились королевы и принцесса.

Голландия была представлена тремя дипломатами, Испания — двумя.

Король приветствовал их поклоном.

В эту минуту вошел де Сент-Эньян. Его появление было для короля гораздо важнее разговора с послами, сколько бы их ни было и какие бы государства они ни представляли.

Поэтому король прежде всего вопросительно взглянул на де Сент-Эньяна, но тот отрицательно покачал головой. Король едва не потерял самообладания, но так как глаза королев, вельмож и послов были устремлены на него, он сделал над собой огромное усилие и предложил послам высказаться.

Тогда один из испанских представителей произнес длинную речь, в которой восхвалял выгоды союза с Испанией.

Король перебил его, заявив:

— Сударь, я надеюсь, что все, что хорошо для Франции, должно быть превосходно для Испании.

Эти слова и особенно категорический тон, которым они были произнесены, подействовали на посла как холодный душ и вызвали краску на лицах королев; их национальная испанская гордость была оскорблена.

Тогда взял слово голландский посол и стал жаловаться на предубеждение короля против правительства его страны.

Король перебил его:

— Сударь, мне странно слышать ваши жалобы, в то время как мне самому следовало бы жаловаться; между тем, вы видите, я не жалуюсь.

— На что же вы можете пожаловаться, ваше величество?

Король горько улыбнулся.

— Неужели, сударь, вы будете порицать меня за мое предубеждение против правительства, позволяющего наносить мне публично оскорбления и поощряющего оскорбителей?

— Государь!..

— Повторяю, — продолжал король, раздраженный своими личными огорчениями гораздо больше, чем политическими проблемами, — повторяю, что Голландия — пристанище для всех, кто меня ненавидит, а особенно — кто меня оскорбляет.

— Помилуйте, государь!..

— Вам нужны доказательства? Их легко можно представить. Где составляются дерзкие памфлеты, изображающие меня в виде жалкого и ничтожного монарха? Ваши печатные станки стонут от них. Если бы тут были мои секретари, я привел бы вам заглавия этих произведений и фамилии типографщиков.

— Государь, — отвечал посланник, — памфлет не есть произведение нации. Справедливо ли, чтобы такой могущественный король, как ваше величество, возлагал на целый народ ответственность за преступление нескольких бесноватых, умирающих с голоду?

— С этим я, пожалуй, готов согласиться, сударь. Но когда амстердамский монетный двор чеканит позорящие меня медали, неужели и в этом повинны только несколько бесноватых?

— Медали? — пробормотал посланник.

— Медали, — повторил король, глядя на Кольбера.

— И ваше величество вполне уверены… — отважился заметить голландец.

Король не спускал глаз с Кольбера; но тот делал вид, что не понимает, и молчал.

Тогда вышел д’Артаньян и, достав из кармана медаль, вручил ее королю.

— Вот медаль, о которой говорит ваше величество.

Король взял ее. И собственными глазами, которые с тех пор, как он принял власть, смотрели на все свысока, он увидел оскорбительное изображение, на котором Голландия, подобно Иисусу Навину, останавливала солнце, и следующую надпись: "In conspectuo meo, stetit sol".

— "В моем присутствии остановилось солнце"! — гневно воскликнул король. — Надеюсь, вы больше не будете отрицать?

— Вот это солнце, — сказал д’Артаньян.

И он указал на красовавшееся во всех простенках солнце, повсюду повторявшуюся пышную эмблему с горделивым девизом: "Nec pluribus impar".

Гнев Людовика, и без того достаточно подогреваемый личными неприятностями, не нуждался в этой новой пище. По его сверкающим глазам видно было, что сейчас разразится гроза.

Взгляд Кольбера обуздал порыв короля.

Посол набрался храбрости и стал приносить извинения. Он сказал, что не следует придавать большого значения национальному тщеславию; что Голландия гордится положением великой державы, которого она добилась, несмотря на малые свои силы, и, если ее успехи немного опьянили соотечественников посла, он просит короля проявить снисходительность.

Король в поисках совета взглянул на Кольбера, но тот не шевельнулся.

Потом он посмотрел на д’Артаньяна, но тот пожал плечами.

Это движение как бы открыло шлюз, через который хлынул слишком долго сдерживаемый гнев короля. Никто не знал, куда устремится поток, и потому воцарилось тяжелое молчание.

Им воспользовался второй посол и тоже стал извиняться. Во время его речи король снова погрузился в задумчивость, слушая взволнованный голос голландца, как рассеянный человек слушает журчание фонтана. Заметив это, д’Артаньян наклонился к де Сент-Эньяну и сказал ему, так размеряя голос, чтобы его услышал король:

— Вы знаете новость, граф?

— Какую новость?

— О Лавальер.

Король вздрогнул и невольно сделал шаг в сторону собеседников.

— А что случилось с ней? — спросил де Сент-Эньян тоном, который нетрудно представить себе.

— Бедняжка ушла в монастырь, — отвечал д’Артаньян.

— В монастырь? — воскликнул де Сент-Эньян.

— В монастырь? — воскликнул вслед за ним король посреди речи посла.

Подчиняясь требованиям этикета, он вскоре овладел собой, но продолжал прислушиваться к разговору.

— В какой монастырь? — спросил де Сент-Эньян.

— В монастырь кармелиток в Шайо.

— Откуда вы это знаете?

— От нее самой.

— Разве вы ее видели?

— Я сам проводил ее в монастырь.

Король ловил каждое слово; все в нем кипело; он готов был застонать.

— Почему же она бежала? — спросил де Сент-Эньян.

— Потому, что вчера бедняжку прогнали из дворца, — отвечал д’Артаньян.

Едва он проговорил эти слова, как король сделал повелительное движение рукой.

— Довольно, сударь, — сказал он, обращаясь к послу, — довольно!

Затем, подойдя к мушкетеру, воскликнул:

— Кто здесь говорит, что Лавальер в монастыре?

— Господин д’Артаньян, — отвечал фаворит.

— Это правда? — спросил король, глядя на мушкетера.

— Совершеннейшая правда.

Король побледнел.

— Вы еще что-то сказали, господин д’Артаньян?

— Не помню, государь.

— Вы сказали, что мадемуазель де Лавальер прогнали из дворца.

— Да, государь.

— И это тоже правда?

— Сами узнайте, государь.

— От кого?

— О! — произнес д’Артаньян с видом человека, который показывает, что он не может исполнить просьбу.

Король порывисто отошел в сторону, оставив и послов, и министров, и придворных. Королева-мать встала; она все слышала, а что не слышала, о том догадалась. Принцесса чуть не лишилась чувств от гнева и от страха; она тоже попыталась встать, но сейчас же снова упала в кресло, которое от этого движения откатилось назад.

— Господа, — сказал король, — аудиенция окончена; завтра я дам ответ, или, вернее, объявлю свою волю Испании и Голландии.

И повелительным жестом он отпустил послов.

— Берегитесь, сын мой! — с негодованием сказала вдовствующая королева. — Вы, кажется, плохо владеете собой.

— Если я не способен владеть собой, — зарычал молодой лев с угрожающим жестом, — то ручаюсь вам, ваше величество, — я сумею совладать с теми, кто меня оскорбляет. Пойдемте со мной, господин д’Артаньян.

Король вышел из кабинета среди всеобщего удивления и ужаса. Он сбежал с лестницы и направился через двор.

— Государь, — сказал д’Артаньян, — ваше величество идете не в ту сторону.

— Я иду к конюшням.

— Незачем, государь. Лошади для вашего величества приготовлены.

Король только взглянул на своего слугу, но этот взгляд обещал больше, чем все, на что могло рассчитывать честолюбие трех д’Артаньянов.

XXXVI

ШАЙО

Хотя никто их не звал, Маникан и Маликорн пошли за королем и д’Артаньяном. Они оба были очень умны, но честолюбие часто приводило Маликорна слишком рано, Маникан же вследствие лени часто опаздывал.

На этот раз оба они явились вовремя. Было приготовлено пять лошадей. Две предназначались для короля и д’Артаньяна; две для Маникана и Маликорна. На пятую сел паж.

Кавалькада поскакала галопом. Д’Артаньян сам выбрал лошадей. Они как нельзя лучше подходили для разлученных влюбленных: лошади не бежали, а летели. Через десять минут кавалькада вихрем примчалась в Шайо, вздымая облако пыли.

Король буквально спорхнул с лошади. Но как ни стремительно было это движение, д’Артаньян уже стоял на земле.

Людовик знаком поблагодарил мушкетера и бросил повод пажу. Затем он вбежал в дом и, быстро распахнув дверь, вошел в приемную.

Маникан, Маликорн и паж остались за оградой, д’Артаньян последовал за королем.

Первой, кого увидел король, войдя в переднюю, была Луиза — не на коленях, но распростертая на полу перед большим каменным распятием.

Девушка лежала на сырых плитах, еле видная в сумраке залы, освещенной только узким решетчатым окном, почти совсем закрытым вьющимися растениями. Она была одна, неподвижная, холодная, как камень, на котором лежало ее тело. Король подумал, что она мертва, и громко воскрикнул; тотчас же к нему подбежал д’Артаньян.

Король уже обвил одной рукой стан девушки. Д’Артаньян помог королю поднять бедняжку, которая вся оцепенела. Король схватил ее в объятия и стал согревать поцелуями ее ледяные руки и виски.

Д’Артаньян ударил в колокол.

На звон его сбежались кармелитки. Монахини возмущенно закричали при виде двух мужчин, поддерживавших какую-то женщину.

Прибежала и настоятельница. Но, несмотря на свою суровость, она была более светской женщиной, чем придворные дамы, и с первого же взгляда узнала короля по тому почтению, которое ему оказывали спутники, по той властности, с какой он держался.

При виде короля настоятельница сейчас же удалилась, ибо только таким способом она могла сохранить свое достоинство. Но она прислала с монахинями разные лекарства, приказав им, кроме того, запереть двери.

Давно было пора: горе короля выражалось все более бурно. Он уже решил послать за своим доктором, но в эту минуту Лавальер пришла в себя. Открыв глаза, она прежде всего увидела у своих ног короля. Без сомнения, она его не узнала, потому что горестно вздохнула.

Людовик пожирал ее жадным взором. Наконец ее блуждающий взгляд остановился на короле. Она узнала его и попыталась вырваться из его объятий.

— Как! — прошептала она. — Жертвоприношение еще не совершено?

— Нет, нет! — отвечал король. — Оно и не будет совершено, клянусь вам.

Несмотря на свою слабость, Лавальер поднялась.

— Но оно должно быть совершено, — проговорила она. — Не останавливайте меня.

— Как! Вы хотите, чтобы я позволил вам принести себя в жертву? — вскричал король. — Ни за что, никогда!

— Ну, пора уходить! — прошептал д’Артаньян. — Раз они начали разговаривать, избавим их от посторонних ушей.

Д’Артаньян ушел, влюбленные остались одни.

— Государь! — продолжала Лавальер. — Умоляю вас, ни слова больше. Не губите мою жизнь, мое будущее; не губите вашей славы ради минутной прихоти.

— Прихоти! — воскликнул король.

— О, теперь, государь, — продолжала Лавальер, — я ясно читаю в вашем сердце.

— Вы, Луиза?

— Да, я.

— Объяснитесь.

— Непонятное, безрассудное увлечение на несколько минут могло показаться вам достаточным оправданием. Но у вас есть обязанности, несовместимые с любовью к бедной девушке. Забудьте меня.

— Забыть?

— Дело уже сделано.

— Скорее умру!

— Государь, вы не можете любить ту, которую решились убить так жестоко сегодня ночью.

— Что вы говорите? Не понимаю.

— О чем вы просили меня вчера утром? Любить вас? Что вы обещали взамен? Никогда не ложиться в постель, не примирившись со мной, если вам случится рассердиться на меня.

— Простите меня, простите, Луиза! Ревность свела меня с ума.

— Государь, ревность — дурное чувство, которое разрастается, как сорная трава, если его не вырвать с корнем. Вы опять будете ревновать и скоро погубите меня. Сжальтесь, дайте мне умереть.

— Еще одно слово, мадемуазель, и я умру у ваших ног.

— Нет, нет, государь, я себя лучше знаю, чем вы. Не губите и вы себя из-за несчастной, которую все презирают.

— О, назовите мне ваших преследователей, умоляю вас!

— Я ни на кого не жалуюсь, государь; я обвиняю только себя. Прощайте, государь! Разговаривая со мной таким образом, вы компрометируете себя.

— Берегитесь, Луиза! Своими словами вы приводите меня в отчаяние; берегитесь!

— Государь, умоляю вас, разрешите мне остаться в этом монастыре!

— Я отниму вас у самого Бога.

— Но прежде, — вскричала бедняжка, — вырвите меня из рук ожесточенных врагов, покушающихся на мою жизнь, на мою честь. Если у вас достаточно силы для любви, найдите же в себе силы защитить меня. Ту, кого, по вашим словам, вы любите, оскорбляют, осыпают насмешками, выгоняют.

И кроткая девушка, в припадке горя начавшая жаловаться, с рыданиями ломала руки.

— Вас выгнали! — вскричал король. — Вот уже второй раз, как я слышу это слово.

— С позором, государь. Вы видите теперь, что у меня один только защитник — Бог, одно утешение — молитва, один приют — монастырь.

— У вас будет мой дворец, мой двор. Не бойтесь, Луиза; те, кто вчера выгнал вас, завтра будут трепетать перед вами. Что я говорю: завтра, — сегодня утром я уже поднялся над ними и устрашил их. Луиза, Луиза, вы будете жестоко отомщены. Кровавыми слезами заплатят обидчики за ваши слезы. Назовите мне их имена.

— Никогда! Ни за что!

— Как же я тогда накажу их?

— Государь, ваша рука остановится, когда вы увидите, кого нужно наказать.

— О, вы меня не знаете! — воскликнул Людовик. — Я ни перед чем не остановлюсь. Я испепелю все королевство и прокляну собственную семью. Да, я отсеку даже эту руку, если она окажется настолько трусливой, что не в состоянии будет сокрушить врагов самого кроткого и милого создания в мире.

И действительно, произнося эти слова, Людовик с силой ударил кулаком по дубовой перегородке, которая глухо застонала.

Лавальер ужаснулась. В гневе этого всесильного молодого человека было нечто величавое и зловещее, как в ярости разбушевавшихся стихий. И Луиза, думавшая, что ничье горе не может сравниться с ее страданиями, была побеждена горем короля, выражавшимся в угрозах и гневе.

— Государь, — сказала она, — в последний раз умоляю вас, оставьте меня. Я уже обрела спокойствие в этом святом месте. Бог — защитник, перед которым рушится вся мелкая людская злоба. Государь, еще раз прошу, разрешите мне жить здесь.

— В таком случае, — воскликнул Людовик, — скажите откровенно, что вы никогда меня не любили, скажите, что мое унижение, мое раскаяние льстят вашей гордости, но мое горе не печалит вас! Скажите, что французский король для вас не возлюбленный, нежность которого могла бы дать вам счастье, а деспот, прихоть которого разбила ваше сердце. Не говорите, что вы стремитесь к Богу, скажите, что вы бежите от короля. Нет, Бог не сообщник непреклонных решений; Бог допускает раскаяние, прощает, Бог не противится любви.

Слыша эти слова, вливавшие огонь в ее жилы, Луиза отчаянно рыдала.

— Значит, вы не слышали? — сказала она.

— Чего?

— Что меня выгнали, что меня презирают и что я достойна презрения?

— Я окружу вас уважением, вы будете самой обожаемой женщиной при моем дворе, вам все будут завидовать.

— Докажите, что вы не разлюбили меня.

— Каким образом?

— Оставьте меня.

— Я докажу свою любовь, не расставаясь с вами.

— Но неужели, государь, вы думаете, что я допущу это? Неужели вы думаете, что я позволю вам объявить войну всей вашей семье? Неужели вы думаете, что я позволю вам оттолкнуть из-за меня мать, жену и сестру!

— А, наконец-то вы назвали ваших обидчиков! Клянусь всемогущим Богом, я их накажу!

— Вот поэтому-то будущее и страшит меня. Поэтому я отказываюсь от всего. Поэтому я не хочу, чтобы вы мстили за меня. Довольно слез, горя, жалоб! Я никогда не причиню никому страданий, не буду виновницей ничьих слез. Довольно я сама наплакалась, довольно настрадалась!

— А мое горе, мои стенания, мои слезы для вас ничего не значат?

— Ради Бога, государь, не говорите так! Мне необходимо все мое мужество, чтобы принести эту жертву.

— Луиза, Луиза, умоляю тебя! Приказывай, распоряжайся, карай или милуй, только не покидай меня!

— Увы, государь, нам необходимо расстаться.

— Значит, ты меня не любишь?

— Бог видит, что люблю!

— Ложь, ложь!

— Если бы я не любила, государь, я бы не стала вас удерживать; я отомстила бы за нанесенные оскорбления торжеством над врагами, которое вы мне предлагаете. Но видите, я не хочу даже сладостного возмездия в виде вашей любви, любви, составляющей смысл моей жизни: ведь я хотела умереть, думая, что вы меня больше не любите.

— Да, да, теперь мне все понятно. Вы святая, вы заслуживаете всяческого уважения. Поэтому ни одна женщина в мире не будет так любима мной, как вы, Луиза; ни одна женщина не приобретет надо мной такой власти. Клянусь вам, я разбил бы вдребезги весь мир, если бы мир стал между мной и вами. Вы приказываете мне успокоиться, простить? Хорошо, я успокоюсь. Вы хотите кротости и благости? Я буду милостив и кроток. Приказывайте, я буду повиноваться…

— Боже мой! Могу ли я, бедная девушка, продиктовать хоть полслова такому могущественному королю, как вы?

— Вы жизнь моя и душа моя! Разве не душа управляет телом?

— Значит, вы меня любите, дорогой государь?

— Всеми силами моей души. Я с улыбкой отдал бы за вас жизнь, стоит вам сказать только слово.

— Вы меня любите?

— Да, да!

— Значит, мне нечего больше желать в этом мире… Дайте вашу руку, государь, и мы простимся. Я испытала в этой жизни все счастье, которое мне было суждено.

— Нет, нет! Твоя жизнь только начинается. У твоего счастья не было вчера, у него есть сегодня, завтра и все грядущее! Прочь мысли о разлуке, прочь мрачное отчаяние: любовь — наш Бог, она потребность наших душ. Ты будешь жить для меня, а я для тебя.

И, упав перед ней на колени, Людовик в порыве невыразимой радости и благодарности стал покрывать поцелуями ее ноги.

— Государь! Государь! Все это только сон.

— Почему сон?

— Потому что я не могу вернуться ко двору. Я изгнанница; как мне с вами видеться? Не лучше ли мне замуровать себя в монастыре и жить воспоминаниями о вашей любви, о последних порывах вашего сердца и вашем последнем признании? Повторяю вам, я уже испытала все определенные мне судьбой радости.

— Вы — изгнанница? — вскричал Людовик XIV. — Кто смеет изгонять, если я призываю?

— О государь, есть сила, над которой не властны короли: свет и общественное мнение. Подумайте, разве король может любить изгнанную из дворца женщину, которую его мать запятнала подозрением, а сестра заклеймила наказанием? Такая женщина недостойна короля.

— Недостойна меня женщина, которая мне принадлежит?

— Да, именно, государь. С момента, как она вам принадлежит, ваша любовница недостойна вас.

— Вы правы, Луиза. Но вы не будете больше изгнанницей.

— Должно быть, вы еще не разговаривали с принцессой.

— Я обращусь к своей матери.

— Значит, вы не виделись и с матерью.

— Разве и она? Бедная Луиза! Так против вас все?

— Да, бедная Луиза, уже надломленная бурей, когда вы пришли сюда, а теперь окончательно ослабевшая.

— Простите меня.

— Словом, вы не смягчите ни мать, ни сестру. Поверьте, зло непоправимо, потому что я никогда не позволю вам прибегнуть к насилию.

— Хорошо, для доказательства моей любви к вам, Луиза, я сделаю невозможное: я пойду к принцессе.

— Вы?

— Я потребую у нее отмены решения, я заставлю ее.

— Заставите? Нет, нет!

— В таком случая я упрошу ее.

Луиза покачала головой.

— Если понадобится, я не остановлюсь перед мольбами, — сказал Людовик. — Поверите ли вы после этого моей любви?

Луиза подняла голову.

— г Ради Бога, не унижайтесь из-за меня; пусть я лучше умру.

Людовик задумался. Его лицо омрачилось.

— Я буду любить так, как вы любили, — сказал он, — я перенесу все, что вы перенесли; пусть это будет моим искуплением в ваших глазах. Отбросим все мелкое. Будем велики, как наше горе, и сильны, как наша любовь!

Произнося эти слова, он обвил руками ее стан.

— Единственная моя радость, жизнь моя, поедемте со мной!

Она сделала последнее усилие, сосредоточив в нем не свою волю — ее воля была уже побеждена, — а остаток своей энергии.

— Нет, нет! — чуть слышно прошептала она. — Я умерла бы от стыда.

— Вы вернетесь, как королева. Никто не знает о вашем побеге… Один только д’Артаньян..

— Значит, и он меня предал?

— Каким образом?

— Он поклялся…

— Я поклялся не говорить королю, — сказал д’Артаньян, просовывая голову в приоткрытую дверь, — и я сдержал свое слово. Я беседовал с господином де Сент-Эньяном, не моя вина, если король услышал меня. Не правда ли, государь?

— Да, он прав, простите его, — сказал король.

Лавальер с улыбкой протянула мушкетеру свою маленькую белую ручку.

— Господин д’Артаньян, — сказал восхищенный король, — раздобудьте теперь карету для мадемуазель.

— Государь, — отвечал капитан, — карета готова.

— Образец услужливости! — воскликнул король.

"Не скоро же ты оценил меня", — прошептал д’Артаньян, все же польщенный похвалой.

Лавальер была побеждена: ослабевшая девушка позволила своему царственному возлюбленному увести себя. Но у дверей приемной она вырвалась из королевских объятий и снова бросилась к распятию, целуя его и приговаривая:

— Боже мой, ты привел меня к себе, ты и оттолкнул; но милость твоя бесконечна. Только, когда я вернусь, забудь, что я уходила, потому что тогда я больше не покину тебя.

Из груди короля вырвалось рыдание. Д’Артаньян вытер слезу. Людовик увел девушку, усадил ее в карету и поместил с ней д’Артаньяна.

Король сел на лошадь и поскакал ко дворцу. Сейчас же по приезде он попросил принцессу принять его.

XXXVII

У ПРИНЦЕССЫ

Наблюдая окончание приема послов, даже наименее дальновидные почуяли войну.

Сами послы, плохо осведомленные в интимной дворцовой хронике, отнесли на свой счет вырвавшуюся у короля фразу: "Если я не способен владеть собой, я сумею совладать с теми, кто меня оскорбляет".

К счастью для судеб Франции и Голландии, Кольбер пошел вслед за послами и сделал им некоторые разъяснения. Но королевы и принцесса были в курсе всех событий, так что угроза короля сильно их раздосадовала и не на шутку испугала.

В особенности принцесса чувствовала, что королевский гнев обрушится на нее. Гордость не позволила ей, однако, обратиться за поддержкой к королеве-матери, и она удалилась к себе хотя и в тревоге, но нисколько не стремясь уклониться от борьбы. Время от времени Анна Австрийская посылала справиться, вернулся ли король.

Царившее во дворце молчание по поводу исчезновения Луизы предвещало много бед: всем был известен крутой и раздражительный нрав короля.

Но принцесса, не обращая никакого внимания на слухи, заперлась в своей комнате, позвала к себе Монтале и самым спокойным тоном стала расспрашивать фрейлину о случившемся. Когда красноречивая Монтале в осторожных выражениях заканчивала свой рассказ и советовала принцессе быть снисходительной, говоря, что при этом условии и другая сторона проявит снисходительность, на пороге появился г-н Маликорн с просьбой короля об аудиенции.

На лице достойного друга Монтале выражалось самое сильное волнение. Он чувствовал, что свидание, испрашиваемое Людовиком, должно было явиться одной из самых интересных глав повести о сердце королей.

Принцесса была встревожена посещением деверя, она не ожидала его так скоро и, главное, не ожидала от короля такого прямого действия. Женщины привыкли вести войну обходными путями и оказываются очень неискусными и слабыми, когда приходится принять бой лицом к лицу.

Как мы уже сказали, принцесса не принадлежала к числу людей, которые отступают, скорее она отличалась противоположным недостатком или противоположным достоинством. Она всячески подогревала свою смелость, а потому известие, принесенное ей Маликорном, произвело на нее действие сигнального рожка, возвещающего открытие военных действий. Она гордо подняла брошенную перчатку.

Через пять минут король уже поднимался по лестнице. Он раскраснелся от быстрой езды. Его измятый и запыленный костюм представлял резкий контраст со свежим и изысканным туалетом побледневшей принцессы. Людовик сел, не дожидаясь приглашения. Монтале скрылась. Принцесса тоже села.

— Сестра моя, — сказал Людовик. — Известно ли вам, что сегодня утром мадемуазель де Лавальер бежала, принужденная унести свою скорбь, свое отчаяние в монастырь?

Эти слова были произнесены крайне взволнованным тоном.

— В первый раз слышу об этом из уст вашего величества, — отвечала принцесса.

— А я думал, что вы узнали новость утром, во время приема послов, — сказал король.

— По вашему волнению, государь, я действительно предположила, что произошло что-то необыкновенное, но что именно, я не поняла.

Король действовал открыто и шел прямо к цели.

— Сестра моя, — продолжал он, — почему вы уволили мадемуазель де Лавальер?

— Потому что ее услуги не нравились мне, — сухо отвечала принцесса.

Король побагровел, и глаза его так засверкали, что принцесса с трудом выдержала его взгляд. Однако он овладел собой и продолжал:

— Необходима очень серьезная причина, сестра моя, чтобы такая добрая женщина, как вы, прогнала и обесчестила не только эту девушку, но и всю ее семью. Вы знаете, что город внимательно наблюдает за поведением придворных дам. Уволить фрейлину — значит обвинить ее в преступлении или в серьезном проступке. Какое же преступление, какой проступок совершила мадемуазель де Лавальер?

— Раз вы берете на себя роль покровителя мадемуазель де Лавальер, — холодно отвечала принцесса, — я дам вам объяснение, хотя имею право никому не давать его.

— Даже королю? — гневно вскричал Людовик.

— Вы назвали меня вашей сестрой, — сказала принцесса, — и я у себя дома.

— Все равно! — отвечал Людовик, устыдившись своего порыва. — Ни вы, принцесса, и никто в моем королевстве не вправе отказаться от объяснений, если я их требую.

— Если вы так ставите вопрос, — сказала принцесса с глухим гневом, — мне остается только повиноваться вашему величеству и замолчать.

— Не будем играть словами.

— Покровительство, которое вы оказываете мадемуазель де Лавальер, заставляет меня относиться к ней почтительно.

— Повторяю, не будем играть словами. Вы знаете, что я глава французского дворянства и должен охранять честь всех дворянских семей. Вы прогоняете мадемуазель де Лавальер или другую фрейлину…

Принцесса пожала плечами.

— Или, повторяю, другую фрейлину, — продолжал король, — и своим поступком позорите ее, поэтому я прошу у вас объяснения, чтобы утвердить или опротестовать ваш приговор.

— Опротестовать мой приговор? — надменно воскликнула принцесса. — Как! Если я прогнала одну из своих служанок, то вы прикажете мне принять ее обратно?

Король промолчал.

— Это было бы не только превышением власти, государь; это было бы неприлично.

— Принцесса!

— Да, если бы я не возмутилась против такого попирания моего достоинства, я не была бы принцессой вашей крови, дочерью короля; я опустилась бы ниже выгнанной мною служанки.

Король в бешенстве вскочил.

— У вас нет сердца, принцесса, — вскричал он. — Если вы так поступаете со мной, позвольте и мне поступить с вами сурово.

Иногда шальная пуля меняет исход сражения. Эти неумышленно сорвавшиеся у короля слова поразили принцессу и на мгновение поколебали ее: она испугалась, как бы ее не постигла опала.

— Объяснитесь, пожалуйста, государь, — сказала она.

— Я вас спрашиваю, принцесса: в чем провинилась мадемуазель де Лавальер?

— Она большая интриганка; из-за нее дрались на дуэли два друга, она вызвала о себе самые неблаговидные толки, так что весь двор хмурит брови при одном звуке ее имени.

— Лавальер? — спросил король.

— Под ее кроткой и лицемерной внешностью, — продолжала принцесса, — скрывается хитрая и злобная душа.

— У Лавальер?

— Вы легко можете впасть в заблуждение, государь, но я хорошо ее знаю; она способна посеять вражду между ближайшими родственниками, между самыми близкими друзьями. Видите, она уже сеет раздор между нами.

— Уверяю вас… — начал король.

— Государь, ведь мы жили в добром согласии, а своими доносами, своими коварными жалобами она поселила в вашем величестве нерасположение ко мне.

— Клянусь, — сказал король, — что с ее губ ни разу не сорвалось недоброго слова; клянусь, что даже при виде моего гнева она умоляла меня никому не мстить; клянусь, что у вас нет более преданного и почтительного друга, чем она.

— Друга? — произнесла принцесса с выражением величайшего презрения.

— Берегитесь, принцесса, — сказал король, — вы забываете о моем отношении к Лавальер; с этого момента все уравнивается. Мадемуазель де Лавальер будет тем, чем я захочу ее сделать, и завтра же, если мне вздумается, она взойдет на трон.

— Все же она не рождена на нем; вы можете устроить ее будущее, но не властны изменить ее прошлое.

— Принцесса, я был с вами очень любезен и очень вежлив. Не заставляйте меня вспомнить, что я король.

— Государь, вы мне сказали это уже два раза. И я имела честь ответить вам, что я в вашей власти.

— В таком случае согласны вы оказать мне любезность и снова взять к себе мадемуазель де Лавальер?

— Зачем, государь? Ведь у вас есть трон, который вы можете ей дать. Я слишком ничтожна, чтобы покровительствовать такой могущественной особе.

— Довольно злобы и презрения! Окажите мне милость ради меня.

— Никогда!

— Вы принуждаете меня начать войну в собственной семье?

— У меня тоже есть семья, и я найду у нее приют.

— Что это — угроза? Вы забылись до такой степени? Неужели вы думаете, что, если дело дойдет до разрыва, ваши родственники окажут вам поддержку?

— Надеюсь, государь, что вы не принудите меня к поступкам, которые были бы недостойны моего положения.

— Я надеялся, что вы вспомните нашу дружбу и будете обращаться со мной как с братом.

Принцесса на мгновение задумалась.

— Я не думала, что я поступаю не по-родственному, отказываясь совершить несправедливость.

— Несправедливость?

— Ах, государь, если я открою всем поведение Лавальер, если узнают королевы…

— Полно, полно, Генриетта, не заглушайте голоса сердца; вспомните, что вы меня любили, вспомните, что человеческое сердце должно быть так же милосердно, как и сердце Всевышнего. Не будьте безжалостны и непреклонны, простите Лавальер.

— Не могу. Она меня оскорбила.

— Но ради меня, ради меня!

— Государь, я сделаю для вас все, кроме этого.

— Вы повергаете меня в отчаяние… Вы побуждаете меня обратиться к последнему средству слабых людей: к гневу и мести.

— Государь, я побуждаю вас обратиться к разуму.

— К разуму?.. Сестра, я потерял его.

— Государь, ради Бога!

— Сжальтесь, сестра, в первый раз в жизни я умоляю; вы моя последняя надежда.

— Государь, вы плачете?

— Да, от бешенства, от унижения. Быть вынужденным опуститься до просьб мне — королю! Всю жизнь я буду проклинать это мгновение. В одну секунду вы причинили мне больше зла, чем его можно вообразить в самые мрачные минуты жизни.

И король дал волю своим слезам, которые были действительно слезами гнева и стыда. Принцесса была не то что тронута — самые чуткие женщины не чувствуют сострадания к мукам гордости, — но она испугалась, как бы эти слезы не унесли из сердца короля всякую человечность.

— Приказывайте, государь! — сказала она. — Если вы предпочитаете мое унижение вашему, хотя мое будет известно всем, а ваше видела только я, — я готова повиноваться.

— Нет, нет, Генриетта! — воскликнул Людовик в порыве благодарности. — Вы уступите просьбе брата!

— Я повинуюсь, — значит, у меня нет больше брата!

— Хотите в благодарность все мое королевство?

— Как вы любите, когда любите!

Людовик не отвечал. Взяв руку принцессы, он покрывал ее поцелуями.

— Итак, — сказал он, — вы примете эту бедную девушку, вы простите ее, вы признаете ее кротость, правоту ее сердца?

— Я буду ее держать у себя в доме.

— Нет, вы вернете ей вашу дружбу, дорогая сестра.

— Я ее никогда не любила.

— Ну, так из любви ко мне вы будете обращаться с ней ласково, не правда ли, Генриетта?

— Хорошо, я буду обращаться с ней как с вашей возлюбленной.

Король встал. Этими некстати сорвавшимися словами принцесса уничтожила всю заслугу своего самопожертвования. Король больше ничем не был ей обязан.

Уязвленный, смертельно обиженный, он отвечал:

— Благодарю, принцесса. Я буду вечно помнить оказанную вами услугу.

И он простился с ней подчеркнуто церемонным поклоном.

Проходя мимо зеркала, он увидел, что глаза у него покраснели, и гневно топнул ногой. Но было поздно: Маликорн и д’Артаньян, стоявшие у дверей, успели заметить заплаканные глаза.

"Король плакал", — подумал Маликорн.

Д’Артаньян почтительно подошел к Людовику.

— Государь, — шепотом сказал он, — вам следует вернуться к себе по маленькой лестнице.

— Почему?

— Потому что у вас на лице остались следы дорожной пыли. Идите, государь, идите. — "Гм-гм! — подумал он, когда король послушался его, как ребенок. — Горе тому, кто доведет до слез женщину, которая могла так расстроить короля".

Назад: XXV ДОКТОР

Дальше: XXXVIII ПЛАТОЧЕК МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ ЛАВАЛЬЕР