Книга: Дюма А. Собрание сочинений. Том 10.

На главную: Предисловие

Дальше: V ЗАВТРАК У ГОСПОДИНА ДЕ БЕЗМО

Александр Дюма

Виконт де Бражелон,

или Ещё десять лет спустя

Часть третья

I

БЕСПОЛЕЗНЫЕ УСИЛИЯ

Отправившись к де Гишу, Рауль застал у него де Варда и Маникана. После истории с дуэлью де Вард делал вид, что незнаком с Раулем.

Де Гиш встал навстречу Раулю. Горячо пожимая руку друга, Рауль бросил беглый взгляд на его гостей, стараясь угадать, чем они озабочены. Де Вард был холоден и непроницаем. Маникан как будто весь был погружен в созерцание убранства комнаты.

Де Гиш увел Рауля в соседний кабинет и усадил его.

— Ты выглядишь молодцом! — сказал он ему.

— Странно, — отвечал Рауль, — настроение у меня весьма неважное.

— Такое же, как и у меня, Рауль. Любовные дела не ладятся.

— Тем лучше, граф. Я был бы очень огорчен, если бы твои дела шли хорошо.

— Так не огорчайся. Я очень несчастлив и вдобавок вижу кругом одних счастливцев.

— Не понимаю, — отвечал Рауль. — Пожалуйста, друг мой, объяснись.

— Сейчас поймешь. Я напрасно боролся со своим чувством: оно росло и постепенно захватывало меня целиком. Я вспомнил твои советы, призывал на помощь все свои силы; я хорошо понимал, на что я иду. Это гибель, я знаю. Но пусть! Я все-таки пойду вперед.

— Безумец! Ведь первый же шаг погубит тебя.

— Пусть будет что будет!

— Однако ты рассчитываешь на успех, ты думаешь, что принцесса полюбит тебя!

— Я не уверен, Рауль, но надеюсь, потому что без надежды жить невозможно.

— Но допустим, ты добьешься счастья, ведь тогда ты уж наверняка погибнешь.

— Умоляю тебя, Рауль, не спорь со мной, ты меня не переубедишь: я не хочу этого. Я так долго добивался, что уже не могу отступить, я так сильно страдал, что смерть показалась бы мне благодеянием. Я не только безумно влюблен, Рауль, меня терзает также неистовая ревность.

Рауль сжал кулаки; можно было подумать, что его охватил гнев.

— Ну хорошо! — сказал он.

— Хорошо или плохо — мне все равно. Вот чего я хочу от тебя, моего друга, моего брата. Последние три дня принцесса в непрерывном опьянении от восторга. В первый день я не решался взглянуть на нее: я ненавидел ее за то, что она не страдает, подобно мне. На другой день я не мог отвести от нее глаз, и она, я это заметил… она, Рауль, смотрела на меня если не с состраданием, то с некоторой благосклонностью. Но между нами встал третий; чья-то улыбка вызывает ее улыбку. Рядом с ее лошадью постоянно скачет лошадь другого; над ее ухом постоянно звучит ласковый голос другого. Рауль, моя голова пылает все эти три дня, в моих жилах разливается огонь. Я должен прогнать эту тень, потушить эту улыбку, заглушить этот голос!

— Ты собираешься убить принца? — воскликнул Рауль.

— Нет, нет! К принцу я не ревную; я ревную не к мужу, а к любовнику.

— К любовнику?

— Да… А разве ты теперь ничего не замечаешь? В дороге ты был более проницателен.

— Ты ревнуешь к герцогу Бекингему?

— Я умираю от ревности!

— Опять?

— О, на этот раз дело легко уладить, я уже послал ему письмо.

— Так это ты ему писал?

— А ты почем знаешь?

— Он сам сообщил мне. Вот, смотри.

И Рауль протянул де Гишу письмо, полученное им почти в одно время с письмом друга. Де Гиш с жадностью прочитал его и заметил:

— Это письмо благородного и, главное, учтивого человека.

— Конечно, герцог — человек воспитанный. Надеюсь, твое письмо составлено в таких же выражениях.

— Я покажу тебе мое письмо, если ты пойдешь к нему от моего имени.

— Но это почти невозможно.

— Почему?

— Герцог также обращается ко мне за советами, как и ты.

— Да, но, надеюсь, ты мне отдашь предпочтение. Послушай, вот что я попрошу тебя сказать герцогу… Это нетрудно… В один из ближайших дней: сегодня, завтра, послезавтра— словом, когда ему будет угодно, я желал бы встретиться с ним в Венсенском лесу.

— Герцог — иностранец. Да и особое его положение не позволяет ему принять вызов… Вспомни, что Венсенский лес расположен совсем недалеко от Бастилии.

— Последствия касаются только меня.

— Но повод к этой встрече… Какой я выставлю повод?

— Будь спокоен, он тебя не спросит об этом… Я так же раздражаю герцога, как и он меня. Прошу тебя, пойди к герцогу; я готов упрашивать его принять мой вызов.

— Это лишнее… Герцог предупредил меня, что хочет поговорить со мной. Он на карточной игре у короля… Пойдем туда. Я вызову его в галерею. Ты же держись в стороне. Мне достаточно будет двух слов.

— Ну, так идем!

По дороге Рауль, который один только знал тайны обеих сторон, обдумывал, как бы устроить их примирение.

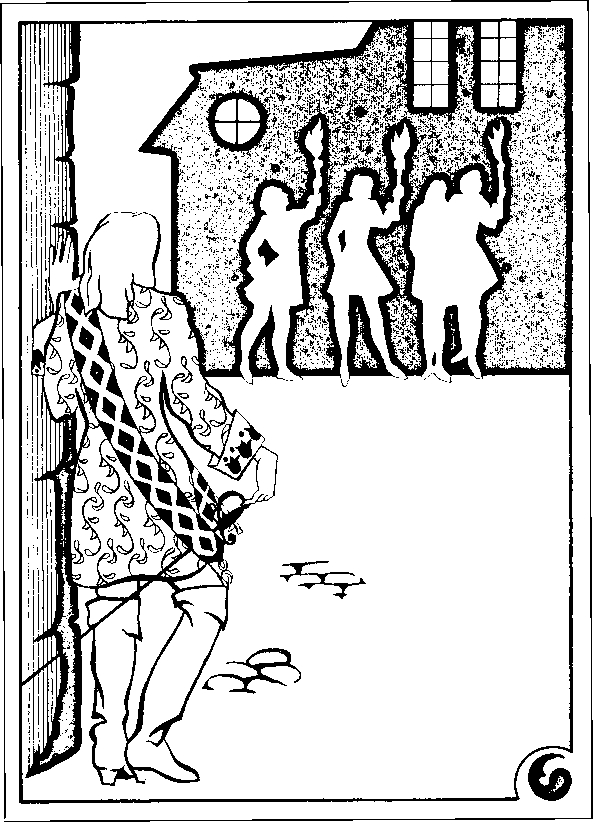

Войдя в залитую светом галерею, где, точно звезды на небесном своде, двигались самые прославленные придворные красавицы, Рауль на мгновенье забыл о де Гише и загляделся на Луизу. Находясь среди своих подруг, она, точно зачарованная голубка, не сводила глаз с блестящей группы, окружавшей короля.

В десяти шагах от принца герцог Бекингем пленял французов и англичан своим величественным видом и роскошью наряда.

Кое-кто из старых придворных вспоминал его отца, но это воспоминание было не во вред сыну.

Бекингем разговаривал с Фуке. Тот рассказывал ему что-то о Бель-Иле.

— Сейчас я не могу подойти к нему, — заметил Рауль.

— Подожди удобного момента, но, пожалуйста, кончим сегодня. Я весь горю.

— Вот кто нам поможет, — сказал Рауль, завидев д’Артаньяна в новом блестящем мундире капитана мушкетеров.

И Рауль направился к д’Артаньяну.

— Вас искал граф де Л а Фер, шевалье, — сказал он.

— Я только что с ним говорил, — ответил д’Артаньян, рассеянно оглядываясь кругом.

Вдруг взор его стал напряженным, как у орла, заметившего добычу.

Рауль проследил за направлением его взгляда и увидел, что де Гиш кланяется д’Артаньяну. Но он не мог разобрать, на кого был обращен пытливый и надменный взгляд капитана.

— Шевалье, — сказал Рауль, — вы могли бы оказать мне большую услугу.

— Какую, милый виконт?

— Мне нужно сказать два слова герцогу Бекингему, но он разговаривает с господином Фуке, и мне, конечно, невозможно вмешаться в их беседу.

— Вот как! С господином Фуке? Господин Фуке здесь? — спросил д’Артаньян.

— Разве вы не видите? Вон там.

— Так ты думаешь, что мне удобнее подойти к нему, чем тебе?

— Вы человек более значительный.

— Да, это правда. Я капитан мушкетеров. Этот чин я получил так недавно, что постоянно забываю о нем.

— Смотрите, он глядит на вас… если я не ошибаюсь.

— Нет, нет, не ошибаешься, именно мне он оказывает эту честь.

— Так теперь самая подходящая минута.

— Ты думаешь?

— Пожалуйста, пойдите.

— Иду.

Де Гиш не спускал глаз с Рауля; тот сделал ему знак, что дело улажено.

Д’Артаньян направился прямо к группе, окружавшей герцога, и вежливо раскланялся с г-ном Фуке и остальными.

— Здравствуйте, господин д’Артаньян. Мы беседовали о Бель-Иле, — начал Фуке непринужденным тоном светского человека, которым многие не могут овладеть за всю жизнь.

— О Бель-Иле? Вот как! — удивился д’Артаньян. — Ведь он принадлежит вам, господин Фуке?

— Господин Фуке сейчас только сказал мне, что он подарил его королю, — заметил Бекингем. — Очень рад вас видеть, господин д’Артаньян.

— А вы знаете Бель-Иль, шевалье? — спросил мушкетера Фуке.

— Я был там только раз, сударь, — любезно отвечал д’Артаньян.

— И долго там пробыли?

— Один день, монсеньер.

— Что же вы там видели?

— Все, что можно увидеть в течение одного дня.

— С вашими глазами, сударь, за день можно увидеть много.

В это время Рауль сделал знак Бекингему.

— Господин суперинтендант, — сказал Бекингем, — оставляю вам вместо себя капитана, который лучше меня разбирается в бастионах, эскарпах, контрэскарпах; меня зовет приятель.

И Бекингем направился к Раулю, остановившись по дороге у стола, за которым играли принцесса, королева-мать, молодая королева и король.

— Смотри, Рауль, — подтолкнул друга де Гиш. — Вот он… поспеши.

Сказав комплимент принцессе, Бекингем снова двинулся к Раулю. Тот пошел навстречу ему. Де Гиш остался на месте и внимательно наблюдал.

В тот момент, когда они должны были встретиться, к герцогу Бекингему подошел принц.

На его накрашенных губах играла очаровательная улыбка.

— Боже мой! — произнес он с дружеской любезностью. — Что я слышал, милый герцог?

Бекингем оглянулся; он не заметил, как подошел принц.

Герцог невольно вздрогнул. Легкая бледность покрыла его щеки.

— Что же вы услышали, ваше высочество? — спросил он. — Что так поразило вас?

— Даже привело в отчаяние, сударь! — отвечал принц. — Это известие огорчит весь двор.

— Ваше высочество очень благосклонны ко мне, — поклонился Бекингем. — Я догадываюсь, что речь идет о моем отъезде.

— Именно.

— Увы, ваше высочество, я в Париже всего пять-шесть дней, и мой отъезд может огорчить только меня.

Де Гиш услышал эту фразу и, в свою очередь, вздрогнул.

— Его отъезд! — пробормотал он. — Что он говорит?

Филипп продолжал прежним любезным тоном:

— Я вполне понимаю, что король Великобритании призывает вас, сударь; всем известно, что его величество Карл Второй не может обойтись без вас. Но и мы не можем так легко расстаться с вами. Примите же выражение моего искреннего сожаления.

— Ваше высочество, — сказал герцог, — поверьте мне, я покидаю французский двор…

— Потому, что такова воля короля, я понимаю. Но если вы думаете, что мое желание имеет какой-нибудь вес у короля, то я берусь упросить его величество Карла Второго оставить вас во Франции еще на некоторое время.

— Я крайне польщен, ваше высочество, — отвечал Бекингем. — Но я получил категорический приказ. Я не могу дольше оставаться во Франции, я и так уже просрочил время и рискую вызвать неудовольствие моего государя. Только сегодня я вспомнил, что должен был уехать уже четыре дня назад.

— Вот как! — воскликнул принц.

— Да, — прибавил Бекингем, возвышая голос настолько, чтобы его могли услышать принцесса и королевы. — Но я похож на того восточного человека, который увидел чудесный сон и на несколько дней потерял рассудок. А в одно прекрасное утро проснулся здоровым, то есть в здравом рассудке. Французский двор опьяняет, как этот сон, ваше высочество, но в конце концов нужно проснуться и уехать. Я не могу долее оставаться здесь, как вы любезно предлагаете мне, ваше высочество.

— Когда же вы едете? — заботливо спросил Филипп.

— Завтра, ваше высочество… Уже три дня мои экипажи готовы.

Принц склонил голову, точно желая сказать: «Что ж, если это дело решенное, герцог, говорить больше не о чем».

Бекингем посмотрел на королев; Анна Австрийская взглядом одобрила его.

Он улыбнулся в ответ, скрывая улыбкой волнение сердца.

Принц удалился.

Но в эту минуту с другой стороны залы к герцогу направился де Гиш.

Рауль испугался, что нетерпеливый молодой человек может сам сделать вызов, и бросился к нему навстречу.

— Нет, нет, Рауль, теперь тебе нечего беспокоиться, — сказал де Гиш, протягивая герцогу обе руки и увлекая его за колонну.

— О герцог, герцог! — воскликнул он. — Простите меня за мое письмо: я был сумасшедший. Отдайте мне его.

— Это правда, — отвечал молодой герцог с грустной улыбкой. — Вам не за что сердиться на меня. Ведь я покидаю ее и больше не увижу никогда.

Услышав эти по-дружески звучащие слова, Рауль понял, что его присутствие излишне, и отошел в сторону.

Он столкнулся с де Бардом, который говорил с шевалье де Лорреном об отъезде Бекингема.

— Весьма своевременный отъезд, — заметил де Вард.

— Почему?

— Потому, что он предохраняет милого герцога от удара шпаги.

И они расхохотались.

Рауль с негодованием отвернулся, нахмурив брови и вспыхнув до корней волос.

Шевалье де Лоррен куда-то ушел, де Вард спокойно ждал.

— Милостивый государь, — обратился Рауль к де Варду, — вы всё не можете отучиться от привычки оскорблять отсутствующих. Вчера вы задели господина д’Артаньяна, сегодня нападаете на герцога Бекингема.

— Милостивый государь, — отвечал де Вард, — вы отлично знаете, что иногда я оскорбляю и присутствующих.

Де Вард почти касался плечом Рауля. Они обменивались ненавидящими взглядами.

Вдруг около них раздался изысканно-вежливый голос:

— Мне послышалось, будто здесь назвали мое имя?

Рауль и де Вард обернулись. Это был д’Артаньян; он с улыбкой положил руку на плечо де Варда. Рауль отступил, чтобы дать место мушкетеру. Де Вард задрожал всем телом, побледнел, но не сделал ни одного шага.

Д’Артаньян, продолжая улыбаться, стал рядом с де Бардом.

— Спасибо, милый Рауль, — сказал он. — Господин де Вард, я хотел бы поговорить с вами. Не уходите, Рауль; все могут слышать то, что я хочу сказать господину де Варду.

Улыбка исчезла с его лица, взгляд стал холодным и острым, как стальной клинок.

— Як вашим услугам, сударь, — промолвил де Вард.

— Милостивый государь, — продолжал д’Артаньян, — я давно ищу возможности поговорить с вами, но она представилась только сегодня. Правда, место не особенно удобное. Но, может быть, вы соблаговолите пройти ко мне? Это совсем близко.

— Слушаю, сударь, — сказал де Вард.

— Вы здесь один? — спросил д’Артаньян.

— Нет, со мной господа Маникан и де Гиш, двое моих друзей.

— Хорошо, — одобрил д’Артаньян. — Но двоих мало. Вы найдете еще кого-нибудь, не правда ли?

— Конечно, — сказал молодой человек, не понимая чего хочет д’Артаньян. — Сколько вам угодно.

— Друзей?

— Да, сударь.

— Так запаситесь ими, пожалуйста. Подойдите и вы, Рауль. Приведите также господина де Гиша и герцога Бекингема.

— Боже мой, сударь, сколько шуму, — отвечал де Вард, принужденно улыбаясь.

Капитан сделал знак, призывавший его к терпению.

— Пока я беспристрастен, — сказал он. — Итак, я жду вас.

— Ждите.

— Тогда до свидания.

И мушкетер направился в свою квартиру. Она не была пуста: там, в амбразуре окна, сидел в ожидании граф де Ла Фер.

— Ну что? — спросил он, завидев д’Артаньяна.

— Господин де Вард оказывает мне честь своим визитом в обществе нескольких своих и наших друзей.

Действительно, вслед за мушкетером показались де Вард и Маникан. За ними шли де Гиш и Бекингем, удивленные, не понимая, чего от них хотят. Последним вошел Рауль с несколькими придворными. Заметив графа, он встал подле него.

Д’Артаньян принял гостей как нельзя более любезно. Извинившись перед каждым за причиненное им беспокойство, он повернулся к де Варду, который, несмотря на все свое самообладание, не мог скрыть удивления, смешанного с тревогой.

— Милостивый государь, — начал д’Артаньян,—

теперь, когда мы не в королевском дворце и можем говорить громко, не нарушая приличий, я сообщу вам, почему я взял на себя смелость пригласить вас и всех этих господ. Я узнал от графа де Ла Фер, моего друга, что вы распространяете обо мне оскорбительные слухи; мне сказали, что вы считаете меня своим смертельным врагом на том основании, что я будто бы был врагом вашего отца.

— Это правда, милостивый государь, я говорил это, — отвечал де Вард, и его бледность сменилась легким румянцем.

— Итак, вы обвиняете меня в преступлении или в низости? Прошу вас точнее формулировать ваше обвинение.

— При свидетелях, милостивый государь?

— Разумеется, при свидетелях; вы видите, что я нарочно выбрал их судьями в деле чести.

— Вы не цените моей деликатности, милостивый государь. Я обвинял вас, это правда, но подробности своего обвинения я держал в тайне. Я довольствовался тем, что выражал свою ненависть перед людьми, которые не могли не сообщить вам о ней. Вы не приняли в расчет моей сдержанности, хотя и были заинтересованы в моем молчании. Я не узнаю вашего обычного благоразумия, господин д’Артаньян.

Д’Артаньян стал кусать усы.

— Милостивый государь, — сказал он, — я уже имел честь просить вас точнее формулировать обвинение, возводимое вами на меня.

— Вслух?

— Разумеется.

— Даже если речь идет о постыдном поступке?

— Непременно.

Свидетели этой сцены стали было тревожно переглядываться, но, увидев, что д’Артаньян не обнаруживает никакого волнения, успокоились.

Де Вард хранил молчание.

— Говорите, милостивый государь, — попросил мушкетер. — Вы видите, все ждут.

— Ну, так слушайте. Мой отец любил одну женщину, одну благородную женщину, и эта женщина любила отца.

Д’Артаньян переглянулся с Атосом.

Де Вард продолжал:

— Господин д’Артаньян перехватил письма, в которых назначалось свидание, и, переодевшись, явился вместо того, кого ожидали; затем он воспользовался темнотой…

— Это правда, — подтвердил д’Артаньян.

В комнате пробежал легкий ропот.

— Да, я совершил этот дурной поступок. Вы должны были бы прибавить, милостивый государь, если уж вы так беспристрастны, что в то время, когда произошло это событие, мне не было еще двадцати одного года.

— Поступок тем не менее постыдный, — сказал де Вард. — Для совершеннолетнего дворянина такая неделикатность непростительна.

Снова раздался ропот, в котором теперь слышалось удивление и даже сомнение.

— Это была скверная выходка, — согласился д’Артаньян. — Не дожидаясь упреков господина де Варда, я сам горько упрекал себя за нее. С годами я стал рассудительнее и честнее, и я искупил свою вину долгими сожалениями. Обращаюсь к вашему суду, господа. Дело происходило в тысяча шестьсот двадцать шестом году, в такие времена, о которых вы, господа, знаете только по рассказам, — времена, когда любовь была неразборчива в средствах, а совесть не служила, как теперь, источником отрады и мук. Мы были молодыми солдатами, вечно в боях, вечно с обнаженными шпагами. Каждую минуту нам угрожала смерть; война делала нас грубыми, а кардинал заставлял торопиться. Словом, я раскаялся в своем поступке; больше того, я и до сих пор раскаиваюсь в нем, господин де Вард.

— Это понятно, сударь, такой поступок не мог не вызвать раскаяния. Тем не менее вы погубили женщину. Та, о которой вы говорите, не вынеся стыда и обиды, бежала из Франции, и с тех пор никому не известно, что с ней сталось.

— Вы ошибаетесь, — мрачно усмехнулся граф де Ла Фер, протянув руку к де Варду, — ее видели, милостивый государь, и среди нас есть даже люди, которые узнают ее по моему описанию. Это была двадцати пяти летняя худенькая и бледная блондинка, которая была замужем в Англии.

— Замужем? — спросил де Вард.

— Разве вы не знали этого? Видите, мы лучше вас осведомлены, господин де Вард. Известно ли вам, что ее называли обыкновенно миледи, не прибавляя к этому титулу никакого имени?

— Да, сударь, я это знаю.

— Боже мой! — прошептал Бекингем.

— Итак, эта женщина, родом из Англии, вернулась в Англию, после того как три раза устраивала заговоры против господина д’Артаньяна. По-вашему, она была права? Согласен, ведь господин д’Артаньян оскорбил ее. Но нехорошо то, что в Англии эта женщина соблазнила одного молодого человека, по имени Фелтон, находившегося на службе у лорда Винтера. Вы побледнели, милорд Бекингем? Ваши глаза зажглись гневом и скорбью? В таком случае закончите эту повесть, милорд, и скажите господину де Варду, кто была эта женщина, вложившая нож в руку убийцы вашего отца.

Все вскрикнули. Герцог вытер платком лоб.

На некоторое время воцарилось глубокое молчание.

— Вы видите, господин де Вард, — сказал д’Артаньян, на которого рассказ этот произвел тем большее впечатление, что слова Атоса пробудили в нем живые воспоминания, — вы видите, не я был причиной гибели этой женщины, потому что душа ее давно уже погибла. Теперь, когда все разъяснено, мне остается, господин де Вард, смиренно попросить у вас прощения за этот постыдный поступок, как я, наверное, попросил бы его у вашего отца, если бы он был жив, когда я вернулся во Францию после казни Карла Первого.

— Это слишком, господин д’Артаньян! — воскликнули присутствующие.

— Нет, господа, — сказал капитан. — Теперь, господин де Вард, надеюсь, между нами все кончено. И вам больше не придется распространять порочащие меня слухи. Наши счеты сведены, не правда ли?

Де Вард поклонился, что-то пробормотав.

— Надеюсь также, — продолжал д’Артаньян, подходя к молодому человеку, — что впредь вы вообще откажетесь от своей дурной привычки злословить. Ведь если вы настолько совестливы и щепетильны, что ставите в вину мне, старому солдату, спустя тридцать пять лет, глупую юношескую выходку, — если, повторяю, вы выступаете таким рыцарем чести, то этим самым вы берете на себя обязательство никогда с своей стороны не совершать ничего противного совести и чести. Поэтому берегитесь, чтобы до моих ушей не дошла какая-нибудь история, в которой будет замешано ваше имя.

— Милостивый государь, — покраснел де Вард, — ваши угрозы излишни.

— Я еще не кончил, господин де Вард! — перебил его д’Артаньян. — Вам придется выслушать меня.

Кружок сомкнулся теснее.

— Вы только что говорили во всеуслышание о чести одной женщины и вашего отца. Это звучало очень хорошо. Приятно думать, что у наших детей есть та порядочность и деликатность, которой, видимо, недоставало нам. Приятно, что молодой человек в том возрасте, когда обыкновенно стремятся похитить честь женщины, наоборот, уважает и защищает эту честь.

Де Вард сжал губы и стиснул кулаки. По-видимому, ему было непонятно, куда клонит д’Артаньян свою речь, начало которой не обещало ничего хорошего.

— Как же в таком случае вы могли позволить себе, — продолжал д’Артаньян, — сказать виконту де Бражелону, что он не знает своей матери?

Глаза Рауля сверкнули.

— Это мое личное дело, шевалье! — воскликнул он, выступая вперед.

Де Вард злобно усмехнулся.

Д’Артаньян отстранил Рауля рукой.

— Не перебивайте меня, молодой человек! — продолжал он, не сводя с де Варда властного взгляда. — Я затронул здесь вопрос, который не разрешается шпагой. Мы обсуждаем его среди людей чести, не раз обнажавших шпагу. Для этого я нарочно призвал их сюда. Эти господа знают, что тайна, из-за которой дерутся, перестает быть тайной. Итак, я повторяю свой вопрос господину де Варду: зачем вы оскорбили этого молодого человека, задев его отца и мать?

— Но мне кажется, — отвечал де Вард, — что мы вольны говорить все что угодно, если можем подтвердить свои слова всеми средствами, находящимися в распоряжении порядочного человека.

— Какие же есть у порядочного человека средства подтвердить оскорбление?

— Шпага.

— Вы грешите не только против логики, но и против религии и чести. Вы рискуете жизнью нескольких людей, не считая вашей, которая, мне кажется, подвергается большой опасности. Чтобы быть последовательным, вы, с вашими рыцарскими идеями, должны сейчас извиниться перед господином де Бражелоном. Вы скажете ему, что легкомысленно его оклеветали, что благородство и чистота его происхождения сказываются во всех его поступках. Вы сделаете это, господин де Вард, как сделал только что я, старый капитан, перед вами, молокососом.

— А если не сделаю? — спросил де Вард.

— Тогда случится…

— Случится то, чему вы думаете помешать, — улыбаясь, сказал де Вард. — Ваша логика приведет прямо к поединку, запрещенному королем.

— Нет, милостивый государь, — спокойно остановил его капитан, — вы заблуждаетесь.

— Так что же случится?

— То, что я пойду к королю, который относится ко мне хорошо, — я имел счастье оказать ему некоторые услуги в те времена, когда вас еще не было на свете, и еще недавно, по моей просьбе, король прислал мне подписанный, но незаполненный приказ на имя господина Безмо де Монлезена, коменданта Бастилии, — я скажу королю: «Государь, один человек низко оскорбил господина де Бражелона, задев честь его матери. Я написал имя этого человека на приказе, который ваше величество соблаговолили дать мне, и таким образом господин де Вард отсидит в Бастилии три года».

И д’Артаньян, вынув из кармана подписанный королем приказ, протянул его де Варду.

Видя, что молодой человек принимает его слова за шутку, он пожал плечами и спокойно направился к столу, где стояла чернильница с гигантским пером, которое устрашило бы даже Портоса.

Тогда де Вард понял, что это была не пустая угроза.

В те времена Бастилия была пугалом для всех. Он сделал шаг по направлению к Раулю и еле слышно произнес:

— Сударь, я приношу вам извинения, продиктованные мне только что господином д’Артаньяном. Я вынужден это сделать.

— Погодите, погодите, господин де Вард, — перебил его мушкетер с самым невозмутимым спокойствием, — ваши выражения неудачны. Я не говорил: «Я вынужден принести вам извинения». Я сказал: «Моя совесть побуждает меня принести вам извинения». Так будет лучше, поверьте, тем более что эта фраза будет точнее выражать ваши чувства.

— Я подписываюсь под ней, — сказал де Вард, — но, право, господа, согласитесь, что лучше подставить себя под удар шпаги, чем подвергаться подобной тирании.

— Нет, сударь, — заметил Бекингем, — потому что удар шпаги не доказывает, правы вы или виноваты; он свидетельствует только о степени вашей ловкости.

— Милостивый государь! — воскликнул де Вард.

— Вы опять собираетесь сказать какую-нибудь гадость? — перебил его д’Артаньян. — Лучше помолчите!

— Все, сударь? — спросил де Вард.

— Все, — ответил д’Артаньян, — эти господа и я удовлетворены.

— Поверьте, сударь, — сказал де Вард, — что ваша попытка помирить нас очень неудачна.

— Почему?

— Потому что мы расстаемся с господином де Бражелоном еще большими врагами, чем были прежде.

— Относительно меня вы ошибаетесь, сударь, — возразил Рауль, — у меня не осталось ни малейшей злобы против вас.

Де Вард был совсем уничтожен. Он обвел комнату помутившимся взором.

Д’Артаньян любезно поклонился придворным, согласившимся присутствовать при объяснении, и все разошлись, пожав ему руку.

Никто даже не взглянул на де Варда.

— Неужели я не найду никого, на ком бы я мог выместить свою обиду? — в бешенстве воскликнул молодой человек.

— Найдете, сударь, — шепнул ему на ухо голос, в котором слышалась угроза.

Де Вард оглянулся и заметил герцога Бекингема, который, видимо, нарочно отстал от других.

— Вы, сударь? — вскричал де Вард.

— Да, я. Я не подданный французского короля и не остаюсь на французской территории, так как уезжаю в Англию. У меня накопилось довольно горечи и злобы, и я тоже не прочь, подобно вам, выместить их на ком-нибудь. Принципы господина д’Артаньяна мне очень нравятся, но я не склонен применять их к вам. Я англичанин и предлагаю вам то самое, что вы безуспешно предлагали другим.

— Герцог!

— Итак, дорогой де Вард, если вас душит злоба, обратите ее на меня. Через тридцать четыре часа я буду в Кале. Поедемте вместе, вдвоем дорога не будет казаться такой длинной. Мы обнажим шпаги на морском берегу, который заливает прилив. Каждый день шесть часов берег принадлежит Франции, а другие шесть — Богу.

— Хорошо, — согласился де Вард, — я принимаю ваш вызов.

— Если вы меня убьете, — сказал герцог, — то вы, право, окажете мне, дорогой де Вард, большую услугу.

— Сделаю все, что в моих силах, чтобы доставить вам удовольствие, герцог, — ответил де Вард.

— Я ваш покорный слуга, господин де Вард. Завтра утром мой камердинер сообщит вам, в котором часу я уезжаю. Мы поедем вместе как два приятеля. Я люблю быструю езду. Прощайте.

Бекингем поклонился де Варду и вернулся к королю.

Де Вард в сильном раздражении вышел из дворца и направился прямо домой.

II

БЕЗМО ДЕ МОНЛЕЗЕН

Дав урок де Варду, Атос и д’Артаньян спустились во двор.

— Знаете, — сказал Атос д’Артаньяну, — Раулю все равно не избежать дуэли с де Вардом: де Вард храбр и зол.

— Я знаю эту семейку, — ответил д’Артаньян, — мне пришлось немало повозиться с папенькой. Ну, доложу я вам, задал мне этот папенька работы, хотя мускулы у меня в то время были здоровые и уверенности в себе хоть отбавляй. Право, стоило поглядеть, как я с ним расправился. Ах, мой друг, нынче уж никто не делает таких выпадов; у меня рука ни минуты не оставалась в покое. Впрочем, вы видели меня, Атос, за работой. Шпага у меня была точно змея, извивалась во все стороны, чтобы ужалить побольнее. Ни один человек не мог бы устоять против такого натиска. А де Вард-отец долгонько помучил меня: помню, к концу схватки у меня сильно устала рука.

— Вот я и говорю вам, — продолжал Атос, — де Вард-сын непременно будет искать встречи с Раулем и добьется своего. Рауль уклоняться не станет.

— Не спорю, мой друг, но Рауль — малый сметливый. Он сказал, что не сердится на де Варда: он выждет, когда де Вард его вызовет, тогда все преимущества будут на его стороне. Король не рассердится; к тому же мы найдем средство его успокоить. Но откуда у вас эти страхи? Ведь вы человек, которого не так легко встревожить.

— Да как же не волноваться! Рауль идет завтра к королю, который объявит ему свою волю по поводу его женитьбы. Рауль влюблен и будет в бешенстве, а если в этом состоянии он встретит де Варда, неминуемо произойдет взрыв.

— Мы этого не допустим, дорогой друг.

— Только не я, я хочу вернуться в Блуа. Все эти фальшивые придворные манеры, эти интриги мне противны. Я вышел уже из возраста, когда миришься с этой пошлостью. Словом, в Париже, когда вас нет со мной, мне скучно. А так как вы не можете быть со мной постоянно, то я и решил уехать.

— Как вы не правы, Атос! Не того требуют ваше происхождение и ваши дарования. Люди вашего закала не вправе зарывать в землю свой талант. Взгляните на мою старую ла-рошельскую шпагу, на ее испанский клинок; она верой и правдой служила мне тридцать лет, пока не упала однажды на мраморные ступеньки Лувра и не сломалась. Мне сделали из нее охотничий нож, который послужит еще сто лет. С вашей честностью, искренностью, мужеством, хладнокровием и образованием вы, Атос, самый подходящий советник и руководитель королей. Оставайтесь; господин Фуке не так долговечен, как мой испанский клинок.

— Нет, дорогой мой, — с улыбкой отвечал Атос, — мое честолюбие простирается гораздо дальше, дружище. Быть министром, быть рабом? Полно! Разве я не выше всех этих министров? Помню, вы иногда называли меня великим Атосом. Если бы я был министром, бьюсь об заклад, вы этого не говорили бы. Нет, нет, я на это не пойду!

— В таком случае прекратим этот разговор.

И д’Артаньян крепко пожал руку Атосу.

— Не беспокойтесь. Рауль может обойтись и без вас, — я в Париже.

— Так я еду в Блуа. Сегодня вечером я с вами распрощаюсь, а завтра чуть свет уже буду скакать верхом.

— Как же вы пойдете один в гостиницу? Почему вы не взяли с собой Гримо?

— Гримо спит; он рано ложится. Мой старик быстро устает. Я берегу его.

— Я дам вам мушкетера, который будет освещать дорогу факелом. Эй, кто-нибудь, сюда!

На его зов явилось человек семь мушкетеров.

— Не найдется ли среди вас охотников проводить графа де Ла Фер?

— Я с удовольствием проводил бы, — отозвался кто-то, — если бы мне не нужно было переговорить с господином д’Артаньяном.

— Кто это? — спросил д’Артаньян, стараясь в темноте разглядеть говорившего.

— Я, любезнейший д’Артаньян.

— Господи, да это голос Безмо!

— Его самого, сударь.

— Что же вы делаете на дворе, дорогой Безмо?

— Ожидаю ваших распоряжений, любезнейший д’Артаньян.

— Ах, как это досадно, — вздохнул д’Артаньян. — Правда, я сообщил вам, что надо принять арестанта, но зачем же вы пришли сами?

— Мне нужно с вами переговорить.

— И вы не предупредили меня?

— Я ожидал, — робко проговорил г-н Безмо.

— Так я пойду. До свидания, д’Артаньян, — простился Атос со своим другом.

— Разрешите прежде познакомить вас с господином Безмо де Монлезеном, комендантом Бастилии.

Безмо поклонился. Атос ответил на поклон.

— Это Безмо, дорогой мой, тот самый королевский гвардеец, с которым, помните, мы кутили когда-то во времена кардинала.

— Как же, отлично помню, — сказал Атос, дружески прощаясь с ними.

— Граф де Л а Фер, по прозвищу Атос, — шепнул д’Артаньян на ухо Безмо.

— Да, да, обходительный человек, один из знаменитой четверки, — сказал Безмо.

— Именно. Но в чем же дело, дорогой Безмо? Кстати, король оставил мысль об аресте.

— Тем хуже, — сказал Безмо со вздохом.

— Как тем хуже? — со смехом воскликнул д’Артаньян.

— Разумеется, — объяснил комендант Бастилии, — ведь заключенные — это мой доход.

— А ведь правда! Я не смотрел на вещи с этой точки зрения.

— Вот у вас, — продолжал Безмо, — завидное положение: вы капитан мушкетеров.

— Недурное. Но вам, право, нечего завидовать мне: вы комендант Бастилии — первой тюрьмы во Франции.

— Я это хорошо знаю, — печально промолвил Безмо.

— Каким, однако, унылым голосом вы это сказали. Давайте поменяемся местами. Хотите?

— Не огорчайте меня, господин д’Артаньян. Однако я желал бы поговорить с вами с глазу на глаз.

— Тогда возьмите меня под руку, и пройдемся: луна так славно светит, вы мне поведаете ваши печали в дубовой аллее. Пошли!

И д’Артаньян увлек приунывшего коменданта в глубину двора, заговорив с ним грубовато-ласковым тоном:

— Ну-ка, смелее выкладывайте, что вы собирались сообщить мне, Безмо!

— Это длинная история.

— Что же, вы предпочитаете хныкать? Но это будет еще дольше. Держу пари, что вы получаете тысяч пятьдесят ливров с ваших бастильских птичек.

— Вашими бы устами да мед пить, дорогой д’Артаньян.

— Удивляете вы меня, Безмо! Вы прикидываетесь Бог знает каким сиротой, а дайте-ка я подведу вас к зеркалу! Посмотрите, какой вы цветущий, упитанный да круглый, точно сыр голландский. Ведь вам уже годочков шестьдесят, а не дашь и пятидесяти.

— Все это так…

— Черт побери! Я-то знаю, что это так же верно, как и ваши пятьдесят тысяч ливров дохода, — добавил д’Артаньян.

Низенький Безмо топнул ногой.

— Постойте, — вскричал д’Артаньян, — я вам сейчас докажу: в Бастилии, я полагаю, вы сыты, помещение казенное; вы получаете шесть тысяч ливров жалованья.

— Допустим.

— Да заключенных ежегодно человек пятьдесят, из которых каждый приносит вам по тысяче ливров.

— И с этим я не спорю.

— Вот вам пятьдесят тысяч в год. Вы уже три года в должности, следовательно, у вас теперь полтораста тысяч ливров.

— Вы упускаете из виду одну мелочь, дорогой д’Артаньян.

— Какую же?

— А ту, что вы получили свою должность, так сказать, из собственных рук короля.

— Ну да!

— А я получил свое место коменданта через господ Трамбле и Лувьера.

— Это верно. Трамбле не такой человек, чтобы предоставить вам место даром.

— О, Лувьер еще менее. В результате я дал семьдесят пять тысяч ливров Трамбле — его долю.

— Забавно! А Лувьеру?

— Столько же.

— Сразу?

— Нет, это было бы невозможно. Король не хотел — или скорее господин Мазарини не хотел, чтобы это выглядело как смещение двух молодчиков, пришедших с баррикад, и ему пришлось согласиться на то, что они оговорили для своей отставки царские условия.

— Какие условия?

— Вы содрогнетесь: доходы за три года, как бы в доказательство моей признательности.

— Ах, черт побери, значит, сто пятьдесят тысяч ливров попали в их руки?

— Именно.

— А еще что?

— Пятнадцать тысяч пистолей, или пятьдесят тысяч экю, как вам будет угодно, платеж в три срока.

— Да это чудовищно!

— Еще не все.

— Что вы?

— Если я не выполню хоть одного из этих условий, эти господа тотчас же снова занимают должность. Сделка подписана королем.

— Невероятно!

— Представьте себе.

— Мне жаль вас, бедняга Безмо. Но в таком случае, друг мой, зачем господин Мазарини оказал вам такую разорительную милость? Было бы проще отказать.

— Да, конечно, но его упросил мой покровитель.

— Ваш покровитель? Кто же это такой?

— Как кто? Ваш приятель, господин д’Эрбле.

— Господин д’Эрбле? Арамис?

— Он самый — Арамис. Он был очень любезен со мной.

— Любезен! Заставив вас принять такие условия?

— Видите ли, я хотел бросить службу у кардинала. Господин д’Эрбле замолвил за меня словечко Лувьеру и Трамбле; они стали упираться, мне же очень улыбалось это место, так как я знал, что оно может дать. И вот я чистосердечно поведал свое горе господину д’Эрбле; тот предложил поручиться за меня во всех этих платежах.

— Как, Арамис? Вы меня огорошили! Арамис поручился за вас?

— Да, он был чрезвычайно предупредителен. Он добился подписи; Трамбле и Лувьер ушли в отставку; я обязался платить ежегодно по двадцати пяти тысяч ливров в пользу каждого из этих господ, и ежегодно в мае месяце господин д’Эрбле лично являлся в Бастилию и привозил мне по две тысячи пятьсот пистолей для вручения моим крокодилам.

— Следовательно, вы должны Арамису полтораста тысяч ливров?

— В том-то и горе, что должен только сто тысяч.

— Я что-то не совсем понимаю вас.

— Ну как же! Он приезжал только два года. Но сегодня у нас тридцать первое мая, а его все нет; между тем завтра в двенадцать часов наступает последний срок платежа. Следовательно, если я завтра не уплачу этим господам, согласно условию, они могут потребовать обратно должность. Я буду разорен, и выйдет, что я проработал три года да еще дал им двести пятьдесят тысяч ливров даром, решительно ни за что, дорогой д’Артаньян.

— Любопытная штука, — пробормотал д’Артаньян.

— Теперь вы понимаете, почему я не весел?

— И очень даже.

— Вот я и явился к вам, господин д’Артаньян, потому что вы один можете вывести меня из затруднительного положения.

— Каким образом?

— Вы знакомы с аббатом д’Эрбле?

— Еще бы!

— Вы знаете, как он скрытен?

— О да.

— И вы можете сообщить мне адрес его прихода, потому что я искал его в Нуази-ле-Сек, но его там нет.

— Разумеется! Он сейчас епископ ваннский.

— Ванн — это в Бретани?

— Да.

Коротышка Безмо стал рвать на себе волосы.

— Ну, тогда я погиб. Ванн! Ванн! — кричал Безмо.

— Ваше отчаяние удручает меня! Но послушайте, епископ не живет безвыездно в своей епархии; монсеньер д’Эрбле, может быть, и не так далеко отсюда, как вам кажется.

— Прошу вас, скажите мне его адрес.

— Я не знаю его, друг мой.

— Все кончено, я погиб! Пойду брошусь в ноги королю.

— Однако, Безмо, вы удивляете меня. Бастилия дает пятьдесят тысяч дохода; почему же вы не выжали из нее все, чтобы она давала сто тысяч?

— Я честный человек, дорогой господин д’Артаньян, и содержу своих заключенных как царей.

— Ей-Богу, мне вас жаль… Послушайте, Безмо, можно положиться на ваше слово?

— Что за вопрос, капитан?

— Так обещайте, что вы никому не заикнетесь о том, что я скажу вам сейчас.

— Никому, ни одной душе.

— Вы хотите во что бы то ни стало найти Арамиса?

— Во что бы то ни стало!

— Ну, так ступайте к господину Фуке.

— Да, но при чем здесь господин Фуке?..

— Экий простофиля!.. Где находится Ванн?

— Черт возьми!..

— Ванн находится в бель-ильской епархии или же Бель-Иль в ваннской епархии. Бель-Иль принадлежит господину Фуке; он и устроил господина д’Эрбле в эту епархию.

— Вы открываете мне глаза, возвращаете меня к жизни.

— Тем лучше. Ступайте же прямо к господину Фуке и скажите, что вам нужно поговорить с господином д’Эрбле.

— Какая блестящая идея! — с восхищением воскликнул Безмо.

— Но помните, — сказал д’Артаньян, строго взглянув на него, — помните, что вы дали честное слово!

— Да, священное, — отвечал кругленький человек, собираясь бежать.

— Куда вы?

— К господину Фуке.

— Господин Фуке сейчас у короля. Вам придется отложить свое посещение до завтрашнего утра.

— Пойду; спасибо!

— Желаю вам удачи!

— Спасибо!

— Вот потешная история, — прошептал д’Артаньян, медленно поднимаясь по лестнице. — Какая выгода Арамису делать такие одолжения Безмо? Гм!.. Рано или поздно мы это узнаем.

III

ИГРА У КОРОЛЯ

Д’Артаньян был прав. Фуке играл в карты у короля.

Казалось, что отъезд Бекингема пролил бальзам на все сердца.

Сияющий принц рассыпался в любезностях перед матерью.

Граф де Гиш ни на минуту не отпускал от себя Бекингема, расспрашивая его о предстоящем путешествии. Бекингем был задумчив и приветлив, как человек, сделавший решительный шаг; слушая графа, он время от времени бросал на принцессу грустные и нежные взгляды.

Опьяненная успехом, принцесса делила свое внимание между королем, игравшим с нею, принцем, посмеивавшимся над ее крупными выигрышами, и де Гишем, не скрывавшим ребяческой радости.

Что касается Бекингема, то он занимал ее очень мало; этот беглец, этот изгнанник уже превращался для нее в бледное воспоминание. Принцессе нравились улыбки, ухаживания, вздохи Бекингема, пока он был здесь; но ведь он уезжает: с глаз долой — из сердца вон!

Герцог не мог не заметить этой перемены; она очень больно задела его. Человек от природы деликатный, гордый и способный на глубокую привязанность, он проклинал тот день, когда его сердцем овладела эта страсть. Холодное равнодушие принцессы действовало на Бекингема. Презирать ее он еще не мог, но уже способен был смирить порывы своего сердца.

Принцесса догадывалась о настроении герцога и с удвоенной энергией старалась вознаградить себя за ускользавшего поклонника; она дала полную волю своему остроумию, решив во что бы то ни стало затмить всех, затмить самого короля.

И она добилась своего. И обе королевы, несмотря на их сан, и король, несмотря на почтение, полагавшееся ему по этикету, были отодвинуты ею на второй план.

Чопорные и напыщенные королевы мало-помалу разговорились и даже стали смеяться. Королева-мать была ослеплена блеском, который вновь озарил королевский род благодаря уму внучки Генриха IV.

Людовик, завидовавший, как молодой человек и как король, всякому успеху, не мог, однако, остаться равнодушным к этому искрящемуся французскому остроумию, которое английский юмор делал еще более притягательным. Он, как ребенок, поддался очарованию блестящего каскада шуток.

Глаза принцессы лучились. С ее алых губ лилось веселье, как назидательные речи из уст старца Нестора.

В этот вечер Людовик XIV оценил в принцессе женщину, Бекингем увидел в ней кокетку, достойную самого жестокого наказания, де Гиш стал смотреть на нее как на божество, а придворные — как на восходящую звезду, свет которой должен был сделаться источником всяческих милостей.

Между тем несколько лет тому назад Людовик XIV в балете не соблаговолил даже подать руку этой дурнушке. Между тем еще недавно Бекингем сгорал от страсти к этой кокетке. Между тем де Гиш смотрел на это божество как на женщину. Между тем придворные не смели даже украдкой похвалить эту звезду, боясь рассердить короля, которому она когда-то не понравилась.

Вот что происходило в тот достопамятный вечер на карточной игре у короля.

Молодая королева, хотя она была испанкой и племянницей Анны Австрийской, любила короля и не умела скрывать свое чувство.

Анна Австрийская, наблюдательная как женщина и властолюбивая как королева, тотчас же почувствовала, что принцесса входит в силу, которой не следует пренебрегать; она склонилась перед ней.

Это побудило молодую королеву встать и уйти в свои комнаты. Король не обратил внимания на ее уход, хотя королева сделала вид, что ей нездоровится.

Установленный Людовиком XIV этикет давал ему право не смущаться этим. Он предложил руку принцессе, даже не взглянув на брата, и проводил до ее покоев.

Было замечено, что на пороге ее комнаты его величество глубоко вздохнул.

Женщины, от внимания которых ничто не ускользает, — и первая — Монтале, — не преминули шепнуть своим приятельницам:

— Король вздохнул.

— Принцесса вздохнула.

И это была правда.

Принцесса вздохнула беззвучно, но сопроводила свой вздох таким выразительным взглядом красивых черных глаз, что лицо короля покрылось весьма заметным румянцем.

Словом, Монтале допустила нескромность, и эта нескромность, должно быть, сильно подействовала на ее подругу, ибо мадемуазель де Лавальер сильно побледнела, когда король покраснел, и, вся дрожа, вошла в комнату принцессы, забыв даже принять от нее перчатки, как повелевал этикет.

Правда, эта провинциалка могла сослаться в свое оправдание на замешательство, овладевшее ею в присутствии короля. Действительно, закрывая дверь, она не могла отвести глаз от короля, который, пятясь, выходил от принцессы.

Король вернулся в зал, где шла игра; он хотел было завести беседу, но стало ясно, что мысли его путаются.

Несколько раз ошибся он в счете, что было на руку некоторым придворным, которые умели пользоваться этими ошибками еще со времен Мазарини.

Так Маникан, по свойственной ему рассеянности — да не подумает читатель о нем чего-нибудь дурного, — Маникан, честнейший в мире человек, как ни в чем не бывало подобрал упавшие на ковер двадцать тысяч ливров, видимо не принадлежавшие никому.

Так г-н де Вард, взволнованный только что происшедшими событиями, оставил свой выигрыш в шестьдесят луидоров герцогу Бекингему, а тот, подобно своему отцу не любивший пачкать руки о деньги, в свою очередь, оставил их подсвечнику, точно подсвечник был живым существом.

Король немного овладел собой, только когда к нему подошел г-н Кольбер, все время искавший случая поговорить с ним, и в самых почтительных выражениях, разумеется, но с большой настойчивостью что-то стал советовать королю.

Людовик внимательно выслушал Кольбера и, оглядевшись кругом, спросил:

— Разве господин Фуке уже ушел?

— Нет, государь, я здесь, — откликнулся суперинтендант, занятый разговором с Бекингемом.

Он тотчас же подошел к королю. Король тоже сделал несколько шагов ему навстречу и сказал с очаровательной небрежностью:

— Извините, господин суперинтендант, что я помешал вам, но я обычно зову вас, когда вы мне нужны.

— Я всегда к услугам короля, — отвечал Фуке.

— Мне главным образом нужны услуги вашей казны, — сказал король, нехотя улыбаясь.

— Моя казна тем более к услугам короля, — холодно проговорил Фуке.

— Дело в том, господин Фуке, что я хочу устроить праздник в Фонтенбло. Две недели ворота будут открыты. Мне нужно…

И он искоса взглянул на Кольбера.

Фуке спокойно ожидал конца фразы.

— Четыре миллиона, — проговорил король в ответ на злорадную улыбку Кольбера.

— Четыре миллиона? — повторил Фуке с низким поклоном.

Его ногти впились в грудь и сквозь рубашку оцарапали кожу до крови, но лицо ничем не выдало внутреннего волнения.

— Да, сударь, — сказал король.

— К какому сроку, государь?

— Ну, когда сможете… Впрочем… нет… как можно скорее.

— Необходимо время…

— Время! — с торжеством воскликнул Кольбер.

— Время для того, чтобы сосчитать деньги, — продолжал суперинтендант, бросив на Кольбера презрительный взгляд. — В день можно успеть взвесить и пересчитать только один миллион, сударь.

— Значит, четыре дня, — заключил Кольбер.

— Ах, — перебил его Фуке, обращаясь к королю, — мои чиновники делают чудеса, когда нужно угодить его величеству! Четыре миллиона будут готовы через три дня.

Настала очередь побледнеть Кольберу. Людовик с удивлением посмотрел на него.

А Фуке спокойно удалился, улыбаясь по дороге своим многочисленным друзьям, в глазах которых читал искреннее расположение, граничившее с состраданием. Но по улыбке нельзя было судить о настроении Фуке; на самом деле он был в полном отчаянии.

Несколько капелек крови запачкали его рубашку, но платье скрыло кровь, как улыбка — бешенство.

По тому, как Фуке садился в карету, слуги догадались, что господин их расстроен. Поэтому все его приказания исполнялись с такой точностью, как команды разгневанного капитана военного корабля во время бури.

Карета полетела стрелой. По дороге Фуке едва успел привести в порядок свои мысли. Он направился прямо к Арамису.

Арамис еще не ложился.

Что же касается Портоса, от он отлично поужинал жареной бараниной, двумя жареными фазанами и целой горой раков, потом, наподобие античного борца, велел натереть себе тело душистыми маслами, распорядился завернуть себя в простыни и отнести на согретую постель.

Как мы уже сказали, Арамис еще не ложился. Надев удобный бархатный халат, он писал письмо за письмом своим быстрым убористым почерком, которым можно было уместить добрую четверть книги на одной странице.

Дверь быстро распахнулась, и вошел суперинтендант, бледный, взволнованный, озабоченный.

Арамис поднял голову.

— Добрый вечер, дорогой д’Эрбле! — сказал Фуке.

Наблюдательный взгляд Арамиса тотчас же заметил угнетенное настроение вошедшего.

— Хорошая игра была у короля? — спросил Арамис, чтобы завязать разговор.

Фуке сел и знаком приказал проводившему его лакею выйти из комнаты. Когда лакей исчез, он отвечал:

— Прекрасная!

И Арамис, все время внимательно следивший за ним, увидел, как он нервно откинулся на спинку кресла.

— Проиграли, по обыкновению? — поинтересовался Арамис, не выпуская из руки пера.

— Даже сверх обыкновения, — отвечал Фуке.

— Но ведь вы всегда так спокойно относитесь к своим проигрышам.

— Иногда — да!

— Какой же вы плохой игрок!

— Игра игре рознь, господин д’Эрбле.

— Сколько же вы проиграли, монсеньер? — спросил Арамис с некоторым беспокойством.

Фуке помолчал несколько секунд, чтобы вполне овладеть собой, и ответил без малейшего признака волнения в голосе:

— Сегодняшний вечер стоит мне четыре миллиона.

И он с горечью рассмеялся. Арамис, никак не ожидавший такой цифры, выронил перо из рук.

— Четыре миллиона! — проговорил он. — Вы проиграли четыре миллиона? Возможно ли?

— Господин Кольбер держал мои карты, — отвечал суперинтендант с тем же зловещим смехом.

— Ах, понимаю! Значит, новое требование денег?

— Да, мой друг.

— Королем?

— Его собственными устами. Невозможно убить человека с более очаровательной улыбкой.

— Черт возьми!

— Что вы об этом думаете?

— Я думаю, что вас хотят просто разорить: это ясно как день.

— Значит, вы остаетесь при прежнем убеждении?

— Да. Тут, впрочем, нет ничего удивительного, потому что мы и раньше предвидели это.

— Верно; но я никак не ожидал четырех миллионов.

— Действительно, сумма крупная, но все-таки четыре миллиона еще не смерть, особенно для такого человека, как Фуке.

— Если бы вы знали состояние моей казны, дорогой д’Эрбле, вы не рассуждали бы так спокойно.

— И вы пообещали?

— Что же мне оставалось делать?

— Вы правы.

— В тот день, когда я откажу, Кольбер достанет эту сумму; где — не знаю; но он достанет, и тогда я погиб!

— Несомненно. А через сколько дней вы обещали эти четыре миллиона?

— Через три дня. Король очень торопил.

— Через три дня!

— Ах, друг мой, — продолжал Фуке, — подумать только — сейчас, когда я проезжал по улице, прохожие кричали: «Вот едет богач Фуке!» Право, дорогой мой, от этого можно потерять голову.

— Нет, монсеньер, не стоит, — флегматично проговорил Арамис, посыпая песком только что написанную страницу.

— Тогда дайте мне лекарство, дайте мне лекарство от этой неизлечимой болезни.

— Единственное лекарство: заплатите.

— Но едва ли я могу собрать такую сумму. Придется выскрести все. Сколько поглотил Бель-Иль! Сколько поглотили пенсии! Теперь деньги стали редкостью. Ну, положим, достанем на этот раз, а что дальше? Поверьте мне, на этом дело не остановится. Король, в котором пробудился вкус к золоту, подобен тигру, отведавшему мяса: оба ненасытны. В один прекрасный день мне все же придется сказать: «Это невозможно, государь». В тот день я погибну.

Арамис только слегка пожал плечами.

— Человек в вашем положении, монсеньер, только тогда погибает, когда сам захочет этого.

— Частное лицо, какое бы оно ни занимало положение, не может бороться с королем.

— Ба! Я в молодости боролся с самим кардиналом Ришелье, который был королем Франции, да еще кардиналом!

— Разве у меня есть армия, войско, сокровища? У меня больше нет даже Бель-Иля.

— Нужда всему научит. Когда вам покажется, что все погибло, вдруг откроется что-нибудь неожиданное и спасет вас.

— Кто же откроет это неожиданное?

— Вы сами.

— Я? Нет, я не изобретателен.

— В таком случае я.

— Принимайтесь же за дело сию минуту.

— Времени еще довольно.

— Вы убиваете меня своей флегматичностью, д’Эрбле, — сказал суперинтендант, вытирая лоб платком.

— Разве вы забыли, что я говорил вам когда-то?

— Что же?

— Не беспокойтесь ни о чем, если у вас есть смелость. Есть она у вас?

— Думаю, что есть.

— Так не беспокойтесь.

— Значит, решено: в последнюю минуту вы явитесь мне на помощь, д’Эрбле?

— Я только расквитаюсь с вами за все, что вы сделали для меня, монсеньер.

— Поддерживать таких людей, как вы, господин д’Эрбле, обязанность финансиста.

— Если предупредительность — свойство финансиста, то милосердие — добродетель духовного лица. Но на этот раз действуйте сами, монсеньер. Вы еще не дошли до предела; когда наступит крайность, мы посмотрим.

— Это произойдет очень скоро.

— Прекрасно. А в данную минуту позвольте мне сказать, что ваши денежные затруднения очень огорчают меня.

— Почему именно в данную минуту?

— Потому что я сам собирался попросить у вас денег.

— Для себя?

— Для себя, или для своих, или для наших.

— Какую сумму?

— Успокойтесь! Сумма довольно кругленькая, но не чудовищная.

— Назовите цифру!

— Пятьдесят тысяч ливров.

— Пустяки!

— Правда?

— Разумеется, пятьдесят тысяч ливров всегда найдется. Ах, почему этот плут Кольбер не довольствуется такими суммами? Мне было бы гораздо легче. А когда вам нужны деньги?

— К завтрашнему утру. Ведь завтра первое июня.

— Так что же?

— Срок одного из наших поручительств.

— А разве у нас есть поручительства?

— Конечно. Завтра срок платежа последней трети.

— Какой трети?

— Полутораста тысяч ливров Безмо.

— Безмо? Кто это?

— Комендант Бастилии.

— Ах, правда; вы просите меня заплатить сто пятьдесят тысяч ливров за этого человека?

— Да.

— Но за что же?

— За его должность, которую он купил, или, вернее, мы купили, у Лувьера и Трамбле.

— Я очень смутно представляю себе это.

— Неудивительно, у вас столько дел. Однако я думаю, что важнее этого дела у вас нет.

— Так скажите же мне, для чего мы купили эту должность?

— Во-первых, чтобы помочь ему.

— А потом?

— Потом и себе самим.

— Как это себе самим? Вы смеетесь.

— Бывают времена, монсеньер, когда знакомство с комендантом Бастилии может считаться очень полезным.

— К счастью, я не понимаю ваших слов, д’Эрбле.

— Монсеньер, у нас есть свои поэты, свой инженер, свой архитектор, свои музыканты, свой типографщик, свои художники; нужно иметь и своего коменданта Бастилии.

— Вы думаете?

— Монсеньер, не будем строить иллюзий: мы ни за что ни про что можем попасть в Бастилию, его дорогой, — проговорил епископ, улыбаясь и показывая белые зубы, которые так пленили тридцать лет тому назад Мари Мишон.

— И вы думаете, что полтораста тысяч ливров не слишком дорогая цена за такое знакомство, д’Эрбле? Обыкновенно вы лучше помещаете свои капиталы.

— Придет день, когда вы поймете свою ошибку.

— Дорогой д’Эрбле, когда попадешь в Бастилию, тогда уже нечего надеяться на помощь старых друзей.

— Почему же, если расписки в порядке? А кроме того, поверьте мне, у этого добряка Безмо сердце не такое, как у придворных. Я уверен, что он будет всегда благодарен мне за эти деньги, не говоря уже о том, что я храню все его расписки.

— Что за чертовщина! Какое-то ростовщичество под видом благотворительности!

— Монсеньер, не вмешивайтесь, пожалуйста, в эти дела; если тут и ростовщичество, то отвечаю за него один я; а польза от него нам обоим; вот и все.

— Какая-нибудь интрига, д’Эрбле?

— Может быть.

— И Безмо участвует в ней?

— Почему же ему не участвовать? Бывают участники и похуже. Итак, я могу рассчитывать получить завтра пять тысяч пистолей?

— Может быть, хотите сегодня вечером?

— Это было бы еще лучше, я хочу отправиться в дорогу пораньше. Бедняга Безмо не знает, где я, и, наверное, теперь как на раскаленных угольях.

— Вы получите деньги через час. Ах, д’Эрбле, проценты на ваши полтораста тысяч франков никогда не окупят моих четырех миллионов! — проговорил Фуке, поднимаясь с кресла.

— Кто знает, монсеньер!

— Покойной ночи! Мне еще надо поговорить с моими чиновниками перед сном.

— Покойной ночи, монсеньер!

— Д’Эрбле, вы желаете мне невозможного.

— Значит, я получу пятьдесят тысяч ливров сегодня?

— Да.

— Тогда спите сном праведника! Доброй ночи, монсеньер!

Несмотря на уверенный тон, которым было произнесено это пожелание, Фуке вышел, качая головой и глубоко вздыхая.

IV

МЕЛКИЕ СЧЕТЫ

ГОСПОДИНА БЕЗМО ДЕ МОНЛЕЗЕНА

На колокольне церкви св. Павла пробило семь, когда Арамис, в костюме простого горожанина, с заткнутым за пояс охотничьим ножом, проехал верхом по улице Пти-Мюск и остановился у ворот Бастилии.

Двое караульных охраняли эти ворота. Они беспрепятственно пропустили Арамиса, который, не слезая с лошади, въехал во двор и направился по узкому проходу к подъемному мосту, то есть к настоящему входу в тюрьму.

Подъемный мост был опущен, по бокам стояла стража. Часовой, охранявший мост снаружи, остановил Арамиса и довольно грубо спросил, зачем он явился.

Арамис с обычной вежливостью объяснил, что желал бы переговорить с г-ном Безмо де Монлезеном.

Первый караульный вызвал другого, стоявшего по ту сторону рва, в будке. Тот высунулся в окошечко и внимательно осмотрел вновь прибывшего. Арамис повторил просьбу.

Тогда часовой подозвал младшего офицера, разгуливавшего по довольно просторному двору; офицер же, узнав, в чем дело, пошел доложить одному из помощников коменданта.

Выслушав просьбу Арамиса, помощник коменданта спросил его имя и предложил ему немного подождать.

— Я не могу вам назвать своего имени, сударь, — сказал Арамис, — скажу только, что мне необходимо сообщить господину коменданту чрезвычайно важное известие, и могу поручиться, господин Безмо будет очень рад меня видеть. Скажу больше: если вы передадите ему, что я тот самый человек, которого он ожидает к первому июня, он сам выйдет ко мне.

Офицер не мог допустить, чтобы такое важное лицо, как комендант, стало беспокоиться ради какого-то горожанина, приехавшего верхом.

— Вот и прекрасно. Господин комендант собирается куда-то ехать; видите, во дворе стоит запряженная карета, следовательно, ему не придется нарочно выходить к вам, он вас увидит, когда будет проезжать мимо.

Арамис кивнул головой в знак согласия; он и сам не хотел выдавать себя за важное лицо. И он терпеливо стал дожидаться, опершись о луку седла.

Минут через десять карета коменданта подъехала к крыльцу. В дверях показался комендант и сел в карету.

Хозяин крепости должен был подвергнуться тем же формальностям, что и посторонний: караульный подошел к карете, когда она подъехала к подъемному мосту, и комендант отворил дверцы, исполняя таким образом установленные им самим правила. Заглянув в карету, часовой мог удостовериться, что никто не покидает Бастилию тайком.

Карета покатила по подъемному мосту.

Но в ту минуту, когда отворяли решетку, офицер подошел к карете, остановившейся вторично, и сказал несколько слов коменданту. Комендант тотчас же выглянул из кареты и увидел сидевшего верхом Арамиса. Он радостно вскрикнул и вышел, или, вернее, выскочил, из кареты, подбежал к Арамису, схватил его за руку и рассыпался перед ним в извинениях. Он был почти готов поцеловать у него руку.

— Сколько надо претерпеть, чтобы добраться до Бастилии, господин комендант! Наверное, тем, кого посылают насильно, попасть туда значительно проще.

— Простите, пожалуйста. Ах, монсеньер, как я рад, что вижу ваше преосвященство.

— Тсс! Вы не думаете о том, что вы говорите. Могут вообразить Бог знает что, если увидят епископа в таком обличье.

— Ах, простите, извините, я действительно не подумал!.. На конюшню лошадь этого господина! — крикнул Безмо.

— Не надо, не надо! — запротестовал Арамис.

— Почему не надо?

— Потому что в этой сумке пять тысяч пистолей.

Комендант так просиял, что, если бы в эту минуту его увидели заключенные, они подумали бы, что к нему приехал принц крови.

— Да, да, вы правы. Лошадь к комендантскому дому! Угодно, вам, дорогой д’Эрбле, сесть в карету и проехать ко мне?

— Сесть в карету, чтобы проехать через двор? Неужели вы считаете меня таким инвалидом, господин комендант? Нет, нет, пойдем пешком, непременно пешком.

Тогда Безмо предложил свою руку, но прелат отказался. Так дошли они до дома коменданта: Безмо — потирая руки и искоса поглядывая на лошадь, Арамис — созерцая голые черные стены.

Довольно обширный вестибюль и прямая лестница из белого камня вели в комнату Безмо.

Хозяин миновал прихожую, столовую, где накрывали на стол, открыл потайную дверь и заперся со своим гостем в большом кабинете, окна которого выходили на двор и конюшни.

Безмо усадил прелата с той подобострастной вежливостью, секрет которой знают только очень добрые или признательные люди. Кресло, подушку под ноги, столик на колесах — все это комендант приготовил сам. Но с особенной заботливостью, словно священнодействуя, Безмо положил на столик мешок с золотом, который один из его солдат внес в комнату с таким благоговением, как священник несет святые дары.

Солдат вышел. Безмо запер за ним дверь, задернул на окне занавеску и посмотрел Арамису в глаза, чтобы увидеть, не нуждается ли прелат еще в чем-нибудь.

— Итак, монсеньер, — сказал он, не садясь, — вы по-прежнему верны своему слову?

— В делах, дорогой Безмо, аккуратность не добродетель, а просто обязанность.

— Да, в делах, я понимаю; но разве у нас с вами дела? Вы просто оказываете мне услугу, монсеньер.

— Полно, полно, дорогой Безмо! Признайтесь, что, несмотря на всю мою аккуратность, вы все-таки волновались.

— По поводу вашего здоровья, — пробормотал Безмо.

— Я хотел приехать еще вчера, но никак не мог, потому что очень устал, — улыбнулся Арамис.

Безмо подложил другую подушку за спину своего гостя.

— Зато сегодня я решил приехать к вам пораньше, — продолжал Арамис.

— Вы превосходный человек, монсеньер.

— Только я спешил, по-видимому, напрасно.

— Почему?

— Ведь вы собирались куда-то ехать?

Безмо покраснел.

— Действительно, — сказал он, — собирался.

— Значит, я вам помешал. Если бы я это знал, я бы ни за что не приехал, — продолжал Арамис, пронизывая взглядом бедного коменданта.

— Ах, ваше преосвященство, вы никогда не можете помешать мне!

— Признайтесь, вы собирались ехать, чтобы раздобыть где-нибудь денег.

— Нет, — пробормотал Безмо, — клянусь вам, я ехал…

— Господин комендант поедет к господину Фуке или нет? — раздался снизу чей-то голос.

Безмо как ужаленный бросился к окну.

— Нет, нет! — в отчаянии закричал он. — Какой дьявол говорит там о господине Фуке? Пьяны вы, что ли? Кто смеет беспокоить меня, когда я занят делом?

— Вы собирались к господину Фуке? — спросил Арамис. — К аббату или к суперинтенданту?

Безмо страшно хотел солгать, однако не решился.

— К господину суперинтенданту, — проговорил он.

— Ну, значит, вам нужны были деньги, раз вы собирались ехать к тому лицу, которое дает их.

— Клянусь вам, что я бы никогда не решился попросить денег у господина Фуке. Я хотел только узнать у него ваш адрес, вот и все.

— Мой адрес у господин Фуке? — вскричал Арамис, вытаращив глаза.

— Да как же! — заговорил Безмо, смущенный взглядом прелата. — Разумеется, у господина Фуке.

— Ничего в этом дурного нет, дорогой Безмо. Только я понять не могу, почему вы хотели обратиться за моим адресом к господину Фуке?

— Чтобы написать вам.

— Это понятно, — с улыбкой кивнул Арамис, — но я не спрашиваю, зачем вам понадобился мой адрес, а спрашиваю, почему вы хотели обратиться за ним к господину Фуке?

— Ах, — отвечал Безмо, — потому что Бель-Иль принадлежит господину Фуке.

— Так что ж?

— Бель-Иль находится в ваннской епархии, а так как вы ваннский епископ…

— Дорогой Безмо, раз вам было известно, что я ваннский епископ, вам не нужно было узнавать мой адрес у господина Фуке.

— Может быть, монсеньер, — окончательно смешался Безмо, — я совершил какую-нибудь неделикатность? В таком случае прошу у вас извинения.

— Полно! Какую вы могли совершить неделикатность? — спокойно спросил Арамис.

С улыбкой глядя на коменданта, Арамис недоумевал, каким образом Безмо, не зная его адреса, знал, однако, что его епархия была в Ванне.

«Постараемся выяснить это», — сказал он себе.

Затем прибавил вслух:

— Слушайте, дорогой комендант, не свести ли нам наши маленькие счеты?

— К вашим услугам, монсеньер. Но сначала скажите мне, ваше преосвященство…

— Что?

— Не окажете ли вы мне честь позавтракать у меня, по обыкновению?

— С удовольствием.

— Милости прошу!

Безмо трижды позвонил.

— Что это значит? — спросил Арамис.

— Это значит, что у меня завтракает гость и нужно сделать приготовления.

— Пожалуйста, дорогой комендант, не хлопочите так для меня.

— Что вы! Я считаю своей обязанностью принять и угостить вас как можно лучше. Никакой принц не сделал бы для меня того, что сделали вы.

— Полноте! Поговорим о чем-нибудь другом. Как идут ваши дела в Бастилии?

— Недурно!

— Значит, от заключенных есть доход?

— Неважный.

— Вот как!

— Кардинал Мазарини не отличался большой суровостью.

— Вы, значит, предпочли бы более подозрительное правительство, вроде нашего прежнего кардинала?

— Да. При Ришелье все шло прекрасно. Братец его серого высокопреосвященства нажил себе целое состояние.

— Поверьте, дорогой комендант, — сказал Арамис, придвигаясь к Безмо, — молодой король стоит старого кардинала. Если старости свойственны ненависть, осмотрительность, страх, то молодости присущи недоверчивость, гнев, страсти. Вы вносили в течение этих трех лег ваши доходы Лувьеру и Трамбле?

— Увы, да.

— Значит, у вас не оставалось никаких сбережений?

— Ах, ваше преосвященство! Уплачивая этим господам пятьдесят тысяч ливров, клянусь вам, я отдаю им весь свой заработок. Еще вчера вечером я говорил то же самое господину д’Артаньяну.

— Вот как! — воскликнул Арамис, глаза которого загорелись, но тотчас же потухли. — Так вы вчера виделись с д’Артаньяном? Ну, как же он поживает?

— Превосходно.

— И что вы ему говорили, господин Безмо?

— Я говорил ему, — продолжал комендант, не замечая своей оплошности, — что я слишком хорошо содержу своих заключенных.

— А сколько их у вас? — небрежно спросил Арамис.

— Шестьдесят.

— Ого, кругленькая цифра!

— Ах, монсеньер, бывало и по двести.

— Но все же и при шестидесяти жить можно не жалуясь.

— Разумеется, другому коменданту каждый арестант приносил бы по полутораста пистолей.

— Полутораста пистолей!

— А как же? Считайте: на принца крови мне отпускают пятьдесят ливров в день.

— Но как будто у вас здесь нет принцев крови? — сказал Арамис слегка дрогнувшим голосом.

— Слава Богу, нет! Вернее, к несчастью, нет.

— Как к несчастью?

— Ну, конечно. Мои доходы возросли бы.

— Справедливо. Итак, на каждого принца крови пятьдесят ливров.

— Да. На маршала Франции тридцать шесть ливров.

— Но ведь в настоящее время у вас нет и маршалов?

— Увы, нет! Правда, на генерал-лейтенантов и бригадных генералов мне отпускается по двадцать четыре ливра, а их у меня два.

— Вот как!

— За ними идут советники парламента, на которых ассигнуется мне по пятнадцать ливров.

— А сколько их у вас?

— Четыре.

— Я и не знал, что на советников отпускается так много.

— Да. Но на рядовых судей, адвокатов и духовных лиц мне дают только по десять ливров.

— И их у вас семь человек? Прекрасно.

— Нет, скверно.

— Почему?

— Ведь все же это не простые люди. Чем они хуже советников парламента?

— Вы правы; я не вижу оснований оценивать их на пять ливров меньше.

— Понимаете ли, за хорошую рыбу мне приходится платить четыре или пять ливров, за хорошего цыпленка полтора ливра. Я, положим, развожу их у себя на птичьем дворе, но все-таки надо покупать корм, а вы не можете себе представить, какая здесь пропасть крыс.

— А почему бы вам не завести полдюжины кошек?

— Как же, станут кошки есть крыс! Я вынужден был отказаться от них. Вот и посудите, как мой корм уничтожается крысами. Пришлось выписать из Англии терьеров, чтобы они душили крыс. Но у этих собак зверский аппетит: они едят, как арестант пятой категории, не считая того, что иногда душат кроликов и кур.

Нельзя было определить, слушал Арамис или нет: опущенные глаза свидетельствовали о его внимании, а нервные движения пальцев — о том, что он поглощен какой-то мыслью.

— Итак, — продолжал Безмо, — сносная птица обходится мне в полтора ливра, а хорошая рыба — в четыре или пять. В Бастилии еда полагается три раза в день; заключенным делать нечего, вот они и кушают; человек, на которого отпускается десять ливров, обходится мне в семь с половиной ливров.

— А ведь только что вы сказали мне, что десятиливровых вы кормите так же, как и пятнадцатиливровых.

— Да.

— Значит, на последних вы зарабатываете семь с половиной ливров?

— Надо же изворачиваться! — буркнул Безмо, увидев, что попался.

— Вы правы, дорогой комендант. Ведь у вас есть и такие арестанты, на которых отпускается меньше десяти ливров?

— Как же: горожане и стряпчие.

— Сколько же на них отпускается?

— По пяти ливров.

— А они тоже хорошо едят?

— Еще бы! Только, понятно, им не каждый день дают камбалу да пулярок или испанское вино, но три-то раза в неделю у них бывает хороший стол.

— Но ведь это филантропия, дорогой комендант. Вы разоритесь!

— Нет. Если пятнадцатиливровый не доел своего цыпленка или десятиливровый оставил что-нибудь, я посылаю это пятиливровым; для бедняг это целый пир. Что поделать! Надо быть сострадательным.

— А сколько приблизительно остается вам от пяти ливров?

— Тридцать су.

— Какой же вы честный человек, Безмо!

— Благодарю вас, ваше преосвященство. Мне кажется, что вы правы. Но знаете ли, о ком я больше всего пекусь?

— О ком?

— О мелких торговцах и писарях, на которых отпускается по три ливра. Им не часто случается видеть рейнских карпов или ла-маншских осетров.

— А разве от пятиливровых не бывает остаточков?

— Ах, монсеньер, не думайте, что я такой скряга; эти мещане и писари не помнят себя от счастья, когда я даю им крылышко куропатки, козье филе или кусочек пирога с трюфелями — словом, такие блюда, какие им и во сне не снились; они едят, пьют, кричат за десертом «Да здравствует король!» и благословляют Бастилию; каждое воскресенье я их угощаю двумя бутылками шампанского, которое обходится мне по пяти су. О, эти бедняги превозносят меня и с большим сожалением выходят из тюрьмы. Знаете, что я подметил?

— Что?

— Я подметил… это мне очень на руку. Я подметил, что некоторые заключенные после выхода на свободу очень скоро снова попадают сюда. И все это из-за моей кухни. Ей-Богу!

Арамис недоверчиво улыбнулся.

— Вы улыбаетесь?

— Да.

— Уверяю вас, что некоторые имена заносятся у нас в список три раза в течение двух лет.

— Хотел бы я взглянуть на этот список!

— Что ж, пожалуй! Хотя у нас запрещается показывать такие документы посторонним лицам.

— Еще бы!

— Но если вы, монсеньер, желаете увидеть собственными глазами…

— С большим удовольствием.

— Вот, извольте!

Безмо подошел к шкафу и вынул оттуда большую книгу.

Арамис ждал с горячим нетерпением.

Безмо вернулся, положил книгу на стол, полистал ее и остановился на букве М.

— Вот, взгляните: Мартинье, январь тысяча шестьсот пятьдесят девятого и июнь тысяча шестьсот шестидесятого. Мартинье, март тысяча шестьсот шестьдесят первого— памфлеты, мазаринады и т. д. Вы понимаете, что это только предлог. Кто за мазаринады попадает в Бастилию? Просто сам молодчик наклепал на себя, чтобы попасть сюда. А с какой целью? С целью лакомиться моей едой за три ливра.

— За три ливра! Несчастный!

— Да, ваше преосвященство; поэты тоже принадлежат к последнему разряду, им полагается тот же стол, что мещанам и писарям; но я уже говорил вам, что как раз о них я больше всего забочусь.

Тем временем Арамис как бы машинально перелистывал страницы, делая вид, что совсем не интересуется именами.

— В тысяча шестьсот шестьдесят первом году, как видите, записано восемьдесят имен, — сказал Безмо. — В тысяча шестьсот пятьдесят девятом году тоже восемьдесят.

— А, Сельдон! — проговорил Арамис. — Как будто знакомое имя. Вы не говорили мне об этом юноше?

— Говорил. Бедняга-студент, который сочинил… Как называются два латинских стиха, которые рифмуют?

— Дистихом.

— Именно.

— Бедняга! За дистих!

— Как вы легко смотрите на это! А знаете ли вы, что он сочинил это двустишие против иезуитов?

— Все равно, наказание очень уж строгое.

— Не жалейте его. В прошлом году мне показалось, будто вы интересуетесь им.

— Да.

— А так как ваше внимание для меня важнее всего, монсеньер, то я тотчас же перевел его на пятнадцать ливров.

— Значит, на такое содержание, как вот этого, — проговорил Арамис, продолжая перелистывать и остановившись на одном имени рядом с Мартинье.

— Именно на такое.

— Что он, итальянец, этот Марчиали? — спросил Арамис, показывая пальцем на фамилию, привлекшую его внимание.

— Тсс! — прошептал Безмо.

— Почему такая таинственность? — понизил голос Арамис, невольно сжимая руку в кулак.

— Мне кажется, я вам уже говорил про этого Марчиали.

— Нет, я в первый раз слышу это имя.

— Очень может быть. Я говорил вам о нем, не называя имени.

— Что же, это старый греховодник? — пытался улыбнуться Арамис.

— Нет, напротив, он молод.

— Значит, он совершил большое преступление?

— Непростительное.

— Убил кого-нибудь?

— Что вы!

— Совершил поджог?

— Бог с вами!

— Оклеветал?

— Да нет же! Он…

И Безмо, приставив руки ко рту, прошептал Арамису на ухо:

— Он дерзает быть похожим на…

— Ах, помню, помню! — сказал Арамис. — Вы мне действительно говорили о нем в прошлом году; но его преступление показалось мне таким ничтожным.

— Ничтожным?

— Или, вернее, неумышленным…

— Ваше преосвященство, такое сходство никогда не бывает неумышленным.

— Ах, я и забыл! Но, дорогой хозяин, — сказал Арамис, закрывая книгу, — кажется, нас зовут.

Безмо взял книгу, быстро положил ее в шкаф, запер его и ключ спрятал в карман.

— Не угодно ли вам теперь позавтракать, монсеньер? — обратился он к Арамису. — Вы не ослышались, нас действительно зовут к завтраку.

— С большим удовольствием, дорогой комендант.

И они пошли в столовую.

Дальше: V ЗАВТРАК У ГОСПОДИНА ДЕ БЕЗМО