V

ЗАВТРАК У ГОСПОДИНА ДЕ БЕЗМО

Арамис всегда был очень воздержан в пище, но на этот раз он оказал честь великолепному завтраку Безмо; только вина он пил мало. Безмо все время был очень оживлен и весел; пять тысяч пистолей, на которые он поглядывал время от времени, радовали его душу. Он умильно поглядывал также на Арамиса.

Епископ, развалившись в кресле, отхлебывал маленькими глоточками вино, смакуя его, как знаток.

— Какой вздор говорят о плохом довольствии в Бастилии, — сказал он, подмигивая. — Счастливцы эти заключенные, если им ежедневно дается даже по половине бутылки этого бургундского!

— Все пятнадцатиливровые пьют его, — заметил Безмо. — Это старое, выдержанное вино.

— Значит, и бедняга Сельдон тоже пьет этот превосходный напиток?

— Ну нет!

— А мне послышалось, будто вы содержите его на пятнадцати ливрах.

— Его? Никогда! Человека, который сочиняет дистрикты… Как вы это назвали?

— Дистихи.

— На пятнадцати ливрах! Слишком жирно! Его сосед действительно на пятнадцати ливрах.

— Какой сосед?

— Да тот, из второй Бертодьеры.

— Дорогой комендант, простите меня, но ваш язык мне не вполне понятен.

— И правда, извините; из второй Бертодьеры — это значит, что арестант помещен во втором этаже бертодьерской башни.

— Следовательно, Бертодьерой называется одна из бастильских башен? Да, я слышал, что здесь каждая башня имеет свое название. Где же эта башня?

— Вот поглядите сюда, — показал Безмо, подходя к окну. — Вон на том дворе, вторая налево.

— Вижу. Значит, в ней сидит заключенный, на которого отпускается по пятнадцати ливров?

— Да.

— А давно уже он сидит?

— Давненько. Лет семь или восемь.

— Неужели у вас нет точных сведений?

— Ведь он был посажен не при мне, дорогой господин д’Эрбле.

— А разве вам ничего не сказали Лувьер и Трамбле?

— Дорогой мой… Простите, ваше преосвященство…

— Ничего. Итак, вы говорите?

— Говорю, что тайны Бастилии не передаются вместе с ключами комендатуры.

— Вот что! Так, значит, этот таинственный узник — государственный преступник?

— Нет, не думаю; просто его пребывание окружено тайной, как все здесь, в Бастилии.

— Допустим, — сказал Арамис. — Но почему же вы свободнее говорите о Сельдоне, чем о…

— Чем о второй Бертодьере?

— Да.

— Да потому, что, по-моему, преступление человека, сочинившего дистих, гораздо меньше, чем того, кто похож на…

— Да, да, я понимаю. Но как же тюремщики? Ведь они разговаривают с заключенными?

— Разумеется.

— В таком случае арестанты, вероятно, говорят им, что они не виноваты.

— Да, они только об этом и твердят, вечно поют эту песенку.

— А не может ли сходство, о котором вы говорили, броситься в глаза вашим тюремщикам?

— Ах, дорогой господи д’Эрбле! Нужно быть придворным, как вы, чтобы заниматься такими мелочами.

— Вы тысячу раз правы, дорогой Безмо. Будьте добры, еще чуточку этого вина.

— Не чуточку, а целый стакан.

— Нет, нет! Вы остались мушкетером до кончиков пальцев. А я сделался епископом. Каплю для меня, стакан для вас.

— Ну, пусть будет по-вашему!

Арамис и комендант чокнулись.

— А кроме того, — добавил Арамис, подняв бокал и прищуриваясь на вино, горящее рубином, — кроме того, случается и так, что там, где вы находите сходство, другой его совсем не замечает.

— Нет, этого не может быть. Всякий, кто видел того, на кого похож этот узник…

— А мне кажется, дорогой Безмо, что это просто игра вашего воображения.

— Да нет же! Даю вам слово.

— Послушайте, — возразил Арамис, — я встречал многих, чьи лица были похожи на того, о ком мы говорим, но никто не придавал этому значения.

— Да просто потому, что есть разные степени сходства; сходство моего узника поразительное, и, если бы вы его увидели, вы бы вполне согласились со мной.

— Если бы я его увидел… — равнодушно протянул Арамис. — Но, по всей вероятности, я его никогда не увижу.

— Почему же?

— Потому что, если бы я ступил ногой в эти ужасные камеры, мне показалось бы, что я навеки буду там похоронен.

— О нет, помещение у нас совсем неплохое!

— Рассказывайте!

— Нет, нет, не говорите дурно о второй Бертодьере. Там отличная камера, прекрасно обставленная, с коврами!

— Что вы говорите!

— Да, да! Этому юноше повезло: ему отвели лучшее помещение в Бастилии. Редкое счастье.

— Полноте, полноте, — холодно прервал Арамис, — никогда я не поверю, что в Бастилии есть хорошие камеры. А что касается ковров, то они, наверное, существуют только в вашем воображении. Мне мерещатся там пауки, крысы, жабы…

— Жабы! Ну, в карцерах, я не отрицаю…

— Самая жалкая мебель и никаких ковров.

— А глазам своим вы поверите? — сказал Безмо, все больше приходя в возбуждение.

— Нет, Бога ради, не надо!

— Даже для того, чтобы убедиться в этом сходстве, которое вы отрицаете, как и ковры?

— Да это, должно быть, привидение, призрак, живой труп!

— Ничуть не бывало! Здоровенный малый.

— Печальный, угрюмый?

— Да нет же: весельчак.

— Не может быть!

— Пойдемте.

— Куда?

— Со мной.

— Зачем?

— Сделаем прогулку по Бастилии.

— Что?

— Вы все увидите, собственными глазами увидите.

— А правила?

— Это пустяки. Сегодня мой майор свободен, лейтенант обходит бастионы; мы здесь полные хозяева.

— Нет, нет, дорогой комендант! У меня мороз идет по коже при одной мысли о грохоте засовов, которые нам придется отодвигать.

— Полно!

— А вдруг вы забудете обо мне, и я останусь где-нибудь в третьей или четвертой Бертодьере… бррр!

— Вы шутите?

— Нет, говорю серьезно.

— Вы отказываетесь от совершенно исключительного случая. Знаете ли вы, чтобы добиться той милости, которую я предлагаю вам даром, некоторые принцы крови сулили мне до пятидесяти тысяч ливров?

— Неужели это так интересно?

— Запретный плод, ваше преосвященство! Запретный плод! Вы, как духовное лицо, должны хорошо знать это.

— Нет. Если меня кто интересует, то разве только бедный школьник, сочинивший дистих.

— Ладно! Посмотрим на него; он помещается рядом — в третьей Бертодьере.

— Почему вы говорите: рядом?

— Потому что, если бы я был любопытным, меня бы больше заинтересовала прекрасная камера с коврами и ее обитатель.

— Эка невидаль обстановка! Да и обитатель, вероятно, самая невзрачная личность!

— Пятнадцатиливровый, ваше преосвященство, пятнадцатиливровый! Такие персоны всегда интересны.

— Как раз об этом я и позабыл спросить вас. Почему этому человеку отпускается пятнадцать ливров, а бедняге Сельдону только три?

— Ах, эти различия тонкая вещь, сударь: тут король проявил доброту…

— Король?

— То есть кардинал, я ошибся. «Этот несчастный, — сказал Мазарини, — обречен до смерти томиться в тюрьме».

— Почему?

— Потому что преступление его вечное, значит, и наказание должно быть вечное.

— Вечное?

— Конечно. Если только ему не посчастливится заболеть оспой, вы понимаете… Но и на это мало надежды. В Бастилии воздух здоровый.

— Вы удивительно находчивы, дорогой Безмо.

— Не правда ли?

— Иными словами, вы хотите сказать, что этот несчастный должен страдать здесь до конца жизни…

— Я не говорил страдать, монсеньер; пятнадцати-ливровые не страдают.

— Ну, томиться в тюрьме.

— Конечно, такая уж его доля; но ему всячески стараются смягчить условия жизни. Притом, я думаю, и вы согласитесь со мной, этот молодец родился на свет вовсе не для того, чтобы так прекрасно кушать, как его кормят здесь. Да вот посмотрите: этот непочатый пирог и раки, до которых едва дотронулись, марнские раки, крупные, как лангусты! Все это отправится сейчас во вторую Бертодьеру с бутылкой того бургундского, которое вам так нравится. Теперь вы не будете больше сомневаться, я надеюсь?

— Нет, дорогой Безмо, не буду. Но ведь все эти заботы относятся только к счастливцам пятнадцатиливровым, а о бедняге Сельдоне вы совсем позабыли.

— Извольте! В честь вашего посещения устроим и для него пир: он получит бисквит, варенье и эту бутылочку портвейна.

— Вы превосходный человек; я уже говорил вам это и снова повторяю, дорогой Безмо.

— Идемте, идемте, — заторопил комендант, у которого немного закружилась голова не то от выпитого вина, не то от похвал Арамиса.

— Помните, что я иду туда, только чтобы исполнить вашу просьбу, — сказал прелат.

— О, вы меня будете благодарить за эту прогулку.

— Так пойдем.

— Подождите, я предупрежу.

Безмо дважды позвонил; вошел тюремщик.

— Я отправляюсь в башни, — сообщил Безмо. — Не надо ни стражи, ни барабанов — словом, никакого шума.

— Если бы я не оставил здесь своего плаща, — промолвил Арамис в притворном страхе, — то мне, право, показалось бы, что я сам сажусь в тюрьму.

Тюремщик пошел вперед, комендант и Арамис за ним, рука об руку; несколько солдат, — находящихся во дворе, вытянулись в струнку при виде коменданта.

Безмо провел гостя по небольшому плацу; оттуда они направились к подъемному мосту, через который часовые беспрепятственно пропустили их, узнав начальство.

— Сударь, — громко спросил комендант Арамиса, чтобы каждое слово его было услышано караульными, — сударь, у вас хорошая память?

— Зачем вы меня спрашиваете об этом?

— Я имею в виду ваши планы и чертежи, так как даже архитекторам воспрещено входить в камеры с бумагой, пером или карандашом.

«Славно! — подумал Арамис. — Я, кажется, попал в архитекторы. Пожалуй, это похоже на шутки д’Артаньяна, который видел меня в Бель-Иле инженером».

И он, напрягая голос, заявил:

— Будьте спокойны, господин комендант: нам достаточно прикинуть на глаз, чтобы все запомнить.

Безмо даже бровью не повел; стража приняла Арамиса за архитектора.

— Начнем с Бертодьеры! — снова прокричал Безмо, чтобы его слышала вся тюрьма.

— Хорошо, — отвечал Арамис.

Потом Безмо обратился к смотрителю:

— Воспользуйся случаем и снеси в номер второй отложенные мною лакомства.

— В третий номер, дорогой Безмо, в третий, вы все время ошибаетесь.

— Правда.

Они стали подниматься по лестнице.

На одном этом дворе было столько засовов, решеток и замков, что их хватило бы на весь город.

Арамис не был ни мечтателем, ни человеком чувствительным; правда, в молодости он писал стихи; но сердце у него было черствое, как у всякого пятидесяти пятилетнего человека, который любил многих женщин или, вернее, был любим многими женщинами.

Но когда он стал всходить по каменным ступенькам, истоптанным столькими несчастными, когда на него пахнуло сыростью этих мрачных сводов, — сердце его, должно быть, смягчилось, потому что он опустил голову и с затуманившимися глазами молча пошел вслед за Безмо.

VI

УЗНИК ВТОРОЙ БЕРТОДЬЕРЫ

Когда они поднялись во второй этаж, Арамис задыхался не то от усталости, не то от волнения.

Он прислонился к стене.

— Хотите, начнем отсюда? — спросил Безмо. — Так как мы собираемся в две камеры, то, мне кажется, все равно, поднимемся ли мы сначала в третий этаж и затем спустимся во второй или наоборот. Кроме того, в этой камере нужно сделать кое-какой ремонт, — торопливо прибавил он, чтобы стоявший неподалеку тюремщик мог разобрать его слова.

— Нет, нет, — запротестовал Арамис, — пойдем наверх, наверх, комендант! Там работа более неотложная.

И они стали подниматься выше.

— Попросите ключи у тюремщика, — шепнул своему спутнику Арамис.

— Сию минуту.

Безмо взял ключи и сам открыл дверь в третью камеру. Тюремщик вступил туда первым и разложил на столе кушанья, которые добрый комендант называл лакомствами.

После этого он удалился.

Заключенный даже не пошевельнулся.

Тогда Безмо сам вошел в камеру, попросив Арамиса подождать у двери.

Прелат мог разглядеть молодого человека, скорее юношу, лет восемнадцати, который, увидев входившего коменданта, бросился ничком на кровать с воплями:

— Матушка, матушка!

В этих воплях слышалось такое безысходное горе, что Арамис невольно вздрогнул.

— Дорогой гость, — обратился к заключенному Безмо, пытаясь улыбнуться, — вот вам десерт и развлечения; десерт для тела, развлечение для души. Вот этот господин успокоит вас.

— Ах, господин комендант! — воскликнул юноша. — Оставьте меня одного на целый год, кормите меня хлебом и водой, но скажите, что через год меня отсюда выпустят, скажите, что через год я снова увижусь с матушкой!

— Дружок мой, — сказал Безмо, — вы же сами говорили, что ваша матушка очень бедна, что живете вы плохо, а здесь смотрите, какие удобства!

— Да, она бедна, сударь; тем более нужно возвратить ей кормильца. Помещение у нас плохое? Ах, сударь, когда человек на свободе, ему всюду хорошо!

— И так как вы утверждаете, что, кроме этого несчастного дистиха…

— Я сочинил его без всякого злого умысла, клянусь вам; он мне пришел в голову, когда я читал Марциала. Ах, сударь, пусть накажут меня как угодно, пусть отсекут руку, которой я писал, я буду работать другой, только верните меня к матушке!

— Дитя мое, — продолжал Безмо, — вы знаете, что это от меня не зависит; я могу только увеличить ваш паек: дать стаканчик портвейну, сунуть пирожное.

— Боже мой, Боже мой! — застонал юноша, падая на землю и катаясь по полу.

Арамис не мог больше выносить эту сцену и вышел в коридор.

— Несчастный! — прошептал он.

— Да, сударь, он очень несчастен, но во всем виноваты родители, — сказал смотритель, стоявший около дверей камеры.

— Как так?

— Конечно… Зачем они заставили его учить латынь?.. Забивать голову науками вредно… Я едва умею читать и писать; и вот в тюрьму не попал, как видите.

Арамис окинул взглядом этого человека, который считал, что быть тюремщиком не значит быть в тюрьме.

Безмо тоже появился в коридоре, видя, что ни его утешения, ни вино не действуют. Он был расстроен.

— А дверь-то, дверь! — крикнул тюремщик. — Вы забыли запереть дверь.

— И правда, — сказал Безмо. — Вот возьми ключи.

— Я похлопочу за этого ребенка, — проговорил Арамис.

— И если ваши хлопоты будут безуспешны, — сказал Безмо, — то просите, чтобы его, по крайней мере, перевели на десять ливров, мы оба от этого выгадаем.

— Если и другой заключенный также зовет свою матушку, я не буду заходить к нему и произведу измерения снаружи.

— Не бойтесь, господин архитектор, — успокоил тюремщик, — он у нас смирный, как ягненок, и все молчит.

— Ну, пойдемте, — нехотя согласился Арамис.

— Ведь вы тюремный архитектор? — обратился к нему сторож.

Да.

— Как же вы до сих пор не привыкли к таким сценам? Странно!

Арамис увидел, что, во избежание подозрений, ему нужно призвать на помощь все свое самообладание.

Безмо открыл камеру.

— Останься здесь и подожди нас на лестнице, — приказал он тюремщику.

Тот повиновался.

Безмо прошел вперед и сам открыл вторую дверь.

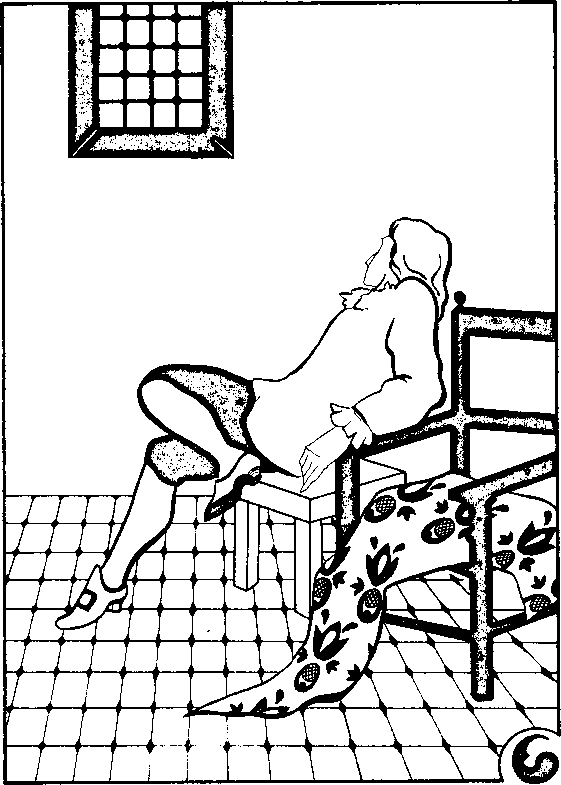

В камере, освещенной лучами солнца, проникавшими через решетчатое окно, находился красивый юноша, небольшого роста, с короткими волосами и небритый; он сидел на табуретке, опершись локтем на кресло и прислонившись к нему. На кровати валялся его костюм из тонкого черного бархата; сам он был в прекрасной батистовой рубашке.

При звуке открываемой двери молодой человек небрежно повернул голову, но, узнав Безмо, встал и вежливо поклонился. Когда глаза его встретились с глазами Арамиса, стоявшего в тени, епископ побледнел и выронил шляпу, точно на него нашел столбняк.

У Безмо, привыкшего к своему жильцу, не дрогнул ни один мускул; он старательно, как усердный слуга, стал раскладывать на столе пирог и раков. Занятый этим, он не заметил волнения своего гостя.

Окончив сервировку, комендант обратился к молодому узнику со словами:

— Вы сегодня очень хорошо выглядите.

— Благодарю вас, сударь, — отвечал юноша.

Услышав этот голос, Арамис едва удержался на ногах.

Все еще мертвенно-бледный, он невольно сделал шаг вперед.

Это движение не ускользнуло от внимания Безмо, несмотря на все его хлопоты.

— Это архитектор, который пришел посмотреть, не дымит ли ваш камин, — сообщил Безмо.

— Нет, он никогда не дымит, сударь.

— Вы говорили, господин архитектор, что нельзя быть счастливым в тюрьме, — сказал комендант, потирая руки, — однако перед вами заключенный, который счастлив. Надеюсь, вы ни на что же жалуетесь?

— Никогда.

— И вам не скучно? — спросил Арамис.

— Нет.

— Что я вам говорил? — шепнул Безмо.

— Да, невозможно не верить своим глазам. Вы разрешите задать ему несколько вопросов?

— Сколько угодно.

— Так будьте добры, спросите его, знает ли он, за что попал сюда.

— Господин архитектор спрашивает вас, — строго обратился к узнику Безмо, — знаете ли вы, почему вы попали в Бастилию?

— Нет, сударь, — спокойно отвечал молодой человек, — не знаю.

— Но ведь это невозможно! — воскликнул Арамис, охваченный волнением, — Если бы вы не знали причины вашего ареста, вы были бы в бешенстве.

— Первое время так и было.

— Почему же вы перестали возмущаться?

— Я образумился.

— Странно, — проговорил Арамис.

— Не правда ли, удивительно? — спросил Безмо.

— Что же вас образумило? — поинтересовался Арамис. — Нельзя ли узнать?

— Я пришел к выводу, что раз за мной нет никакой вины, то Бог не может наказывать меня.

— Но что же такое тюрьма, как не наказание?

— Я и сам не знаю, — отвечал молодой человек, — могу сказать только, что мое мнение теперь совсем другое, чем было семь лет тому назад.

— Когда слушаешь вас, сударь, и видишь вашу покорность, можно подумать, что вы даже любите тюрьму.

— Я мирюсь с ней.

— В уверенности, что когда-нибудь станете свободны?

— У меня нет уверенности, сударь, одна только надежда; и, признаюсь, с каждым днем эта надежда угасает.

— Почему же вам не выйти на волю? Ведь были же вы раньше свободны?

— Именно здравый смысл не позволяет мне ожидать освобождения; зачем было сажать меня, чтоб потом выпустить?

— А сколько вам лет?

— Не знаю.

— Как вас зовут?

— Я забыл имя, которое мне дали.

— Кто ваши родители?

— Я никогда не знал их.

— А те люди, которые воспитывали вас?

— Они не называли меня своим сыном.

— Любили вы кого-нибудь до своего заключения?

— Я любил свою кормилицу и цветы.

— Это все?

— Я любил еще своего лакея.

— Вам жаль этих людей?

— Я очень плакал, когда они умерли.

— Они умерли до вашего ареста или после?

— Они умерли накануне того дня, когда меня увезли.

— Оба одновременно?

— Да, одновременно.

— А как вас увезли?

— Какой-то человек приехал за мной, посадил в карету, запер дверцу на замок и привез сюда.

— А вы бы узнали этого человека?

— Он был в маске.

— Не правда ли, какая необычайная история? — шепотом сказал Безмо Арамису.

У Арамиса захватило дух.

— Да, необычайная.

— Но удивительнее всего то, что он никогда не сообщал мне столько подробностей.

— Может быть, это оттого, что вы никогда не расспрашивали, — заметил Арамис.

— Возможно, — отвечал Безмо, — я не любопытен. Ну что же, как вы находите камеру: прекрасная, не правда ли?

— Великолепная.

— Ковер…

— Роскошный.

— Держу пари, что у него не было такого до заключения.

— Я тоже так думаю.

Тут Арамис снова обратился к молодому человеку:

— А не помните ли вы, посещал вас кто-нибудь из незнакомых?

— Как же! Три раза приезжала женщина под густой вуалью, которую она поднимала только тогда, когда нас запирали и мы оставались с ней наедине.

— Вы помните эту женщину?

— Помню.

— О чем же она говорила с вами?

Юноша грустно улыбнулся.

— Она спрашивала меня о том же, о чем спрашиваете и вы: хорошо ли мне, не скучно ли?

— А что она делала, приходя к вам и покидая вас?

— Обнимала меня, прижимала к сердцу, целовала.

— Вы помните ее?

— Прекрасно.

— Я хочу спросить вас, помните ли вы черты ее лица?

— Да.

— Значит, если бы случай снова свел вас с ней, вы бы узнали ее?

— О, конечно!

На лице Арамиса промелькнула довольная улыбка.

В эту минуту Безмо услышал шаги тюремщика, поднимавшегося по лестнице.

— Не пора ли нам уходить? — шепнул он Арамису.

Должно быть, Арамис узнал все, что ему хотелось знать.

— Как вам угодно, — сказал он.

Увидев, что они собираются уходить, юноша вежливо поклонился. Безмо отвечал легким кивком. Арамис же, видимо тронутый его несчастьем, низко поклонился заключенному.

Они вышли. Безмо запер двери.

— Ну как? — спросил Безмо на лестнице. — Что вы скажете обо всем этом?

— Я открыл тайну, дорогой комендант, — отвечал Арамис.

— Неужели? Что же это за тайна?

— В доме этого юноши было совершено убийство.

— Полноте!

— Да как же! Лакей и кормилица умерли в один и тот же день. Очевидно, яд.

— Ай-ай-ай!

— Что вы на это скажете?

— Что это похоже на правду… Неужели этот юноша — убийца?

— Кто же вам говорит об этом? Как вы могли заподозрить несчастного ребенка в убийстве?

— Да, да, это нелепо.

— Преступление было совершено в доме, где он жил, этого довольно. Может быть, он видел преступников, и теперь опасаются, как бы он не выдал их.

— Черт возьми, если бы я знал, что это было так, я удвоил бы надзор за ним.

— Да у него, кажется, нет никакого желания бежать!

— О, вы не знаете, что за народ эти арестанты!

— У него есть книги?

— Ни одной; строжайше запрещено давать их ему.

— Строжайше?

— Запрещено самим Мазарини.

— Это запрещение у вас?

— Да, монсеньер. Хотите, я вам покажу его, когда мы вернемся домой?

— Очень хочу, я большой любитель автографов.

— За подлинность этого я ручаюсь; там только одна помарка.

— Помарка! Что же там зачеркнуто?

— Цифра.

— Цифра?

— Да. Сначала было написано: содержание в пятьдесят ливров.

— Значит, как принцам крови?

— Но вы понимаете, кардинал заметил свою ошибку: он зачеркнул ноль и прибавил единицу перед пятеркой. Кстати…

— Ну?

— Вы ничего мне не сказали о сходстве.

— Да по очень простой причине, дорогой Безмо: никакого сходства нет!

— Ну вот еще!

— А если и есть, то только в вашем воображении. Если же оно и существует, то, мне кажется, будет лучше никому не говорить о нем.

— Вы правы.

— Король Людовик Четырнадцатый, наверное, разгневался бы на вас, если бы вдруг узнал, что вы распространяете слух, будто какой-то его подданный имеет дерзость быть похожим на него.

— Да, да, вы правы, — заторопился перепуганный Безмо, — но я говорил об этом только вам; а я всецело полагаюсь на вашу скромность, монсеньер.

— Будьте спокойны.

Разговаривая таким образом, они вернулись в квартиру Безмо; комендант вытащил из шкафа книгу, похожую на ту, что он уже показывал Арамису, но хранившуюся запертой на замок.

Ключ от этого замка Безмо всегда держал при себе на отдельном кольце.

Положив книгу на стол, он раскрыл ее на буке М и показал Арамису следующую запись в отделе примечаний:

«Не давать ни одной книги, белье — самое тонкое, костюмы — изящные; никаких прогулок, никаких смен тюремщиков, никаких сношений.

Разрешаются музыкальные инструменты, всевозможные удобства; пятнадцать ливров на продовольствие. Г-н де Безмо может требовать больше, если пятнадцати ливров окажется недостаточно».

— И впрямь, — сказал Безмо, — нужно будет потребовать прибавки.

Арамис закрыл книгу.

— Да, — подтвердил он, — это написано рукой Мазарини; я узнаю его почерк. А теперь, дорогой комендант, — продолжал он, точно тема предшествующего разговора была исчерпана, — перейдем, если вам угодно, к нашим маленьким расчетам.

— Когда прикажете расплатиться с вами? Назначьте сами срок.

— Не нужно срока; напишите мне простую расписку в получении ста пятидесяти тысяч франков.

— С уплатой по предъявлении?

— Да. Но ведь вы понимаете, что я буду ждать до тех пор, пока вы сами не пожелаете заплатить мне.

— Я не беспокоюсь, — с улыбкой сказал Безмо, — но я уже выдал вам две расписки.

— Я сейчас разорву их.

И Арамис, показав коменданту расписки, действительно разорвал их.

Убежденный этим проявлением доверия, Безмо без колебаний подписал расписку на сто пятьдесят тысяч франков, которые он обязывался заплатить по первому требованию прелата.

Арамис, смотревший через плечо коменданта, пока тот писал, спрятал расписку в карман, не читая, чем окончательно успокоил Безмо.

— Теперь, — сказал Арамис, — вы не будете на меня сердиться, если я похищу у вас какого-нибудь заключенного?

— Каким образом?

— Выхлопотав для него помилование. Ведь я же сказал вам, что бедняга Сельдон очень интересует меня.

— Ах да!

— Что же вы на это скажете?

— Это ваше дело; поступайте как знаете. Я вижу, что у вас руки длинные.

— Прощайте, прощайте!

И Арамис уехал, напутствуемый добрыми пожеланиями коменданта.

VII

ДВЕ ПРИЯТЕЛЬНИЦЫ

В то самое время, когда г-н де Безмо показывал Арамису узников Бастилии, у дверей дома г-жи де Бельер остановилась карета и из нее вышла молодая женщина, вся в шелках. Когда о приезде г-жи Ванель доложили хозяйке дома, она была погружена в чтение какого-то письма, которое торопливо спрятала и побежала навстречу гостье.

Маргарита Ванель бросилась ее целовать, жала ей руки и не давала вымолвить ни слова.

— Дорогая моя, — говорила она, — ты меня совсем забыла! Совсем закружилась на придворных праздниках.

— Я даже и не была на свадебных увеселениях.

— Чем же ты так занята?

— Готовлюсь к отъезду в Бельер.

— Ты хочешь стать деревенской жительницей? Я люблю, когда у тебя являются такие порывы. Но ты бледна.

— Нет, я чувствую себя прекрасно.

— Тем лучше, а я было испугалась. Ты знаешь, что мне говорили?

— Мало ли что говорят!

— Я готова все рассказать тебе, да боюсь, что ты будешь сердиться.

— Вот уж никогда! Ведь ты сама восхищалась ровностью моего характера.

— Так вот, дорогая маркиза, говорят, что с некоторых пор ты стала гораздо меньше тосковать о бедном господине де Бельере!

— Это злые сплетни, Маргарита: я жалею и всегда буду жалеть мужа; но прошло уже два года, как он умер; а мне всего только двадцать восемь лет, и скорбь о покойнике не может наполнять все мои мысли. Ты первая не поверила бы такой скорби, Маргарита.

— Отчего же? У тебя такое нежное сердце! — ядовито возразила г-жа Ванель.

— Да ведь и у тебя тоже нежное сердце, а я, однако, не нахожу, чтобы сердечные печали совсем убили тебя.

В этих словах слышался явный намек на разрыв Маргариты с г-ном Фуке, а также довольно прозрачный упрек в легкомыслии.

Они окончательно вывели Маргариту из себя, и она вскричала:

— Ну, так я скажу тебе! Говорят, что ты влюблена, Элиза.

При этом она не сводила глаз с г-жи де Бельер, которая невольно вспыхнула.

— Несчастные женщины: всякий старается оклеветать их, — заметила маркиза после минутного молчания.

— О! На тебя-то, Элиза, не клевещут.

— Как же не клевещут, если рассказывают, что я влюблена?

— Прежде всего, если это правда, то это не клевета, а только злословие, а затем, — ты не даешь мне кончить, — говорят, что ты хотя и влюблена, но зубами и когтями защищаешь свою добродетель, говорят, что ты живешь, как в крепости, и в эту крепость труднее попасть, чем к Данае, хотя у нее была башня из бронзы.

— Ты очень остроумна, Маргарита, — проговорила, трепеща, г-жа де Бельер.

— Ах, ты всегда льстила мне, Элиза… Словом, ты слывешь непреклонной и недоступной. Видишь, на тебя нисколько не клевещут… О чем же ты задумалась?

— Если говорят, что я влюблена, то, вероятно, называют чье-нибудь имя.

— Разумеется, называют.

— Меня удивило твое упоминание о Данае. Это слово невольно наводит на мысль о золотом дожде, не так ли?

— Ты хочешь напомнить про то, что Юпитер превратился ради Данаи в золотой дождь?

— Следовательно, мой возлюбленный… тот, кого ты мне приписываешь…

— Ах, извини, пожалуйста, я твой друг и не приписываю тебе никого.

— Допустим… Ну, тогда враги…

— Хорошо, я скажу тебе это имя. Только не пугайся, он человек очень влиятельный…

— Дальше.

И, словно приговоренная в ожидании казни, маркиза до боли сжала руки, так что ее холеные ногти вонзились в ладонь.

— Это очень богатый человек, — продолжала Маргарита, — может быть, самый богатый. Словом, его зовут…

Маркиза даже зажмурила глаза.

— Герцог Бекингем, — проговорила наконец Маргарита с громким смехом.

Стрела попала в цель. Имя Бекингема, сказанное вместо того имени, которое ожидала услышать маркиза, было для нее точно плохо наточенный топор, который не обезглавил де Шале и де Ту, когда они были возведены на эшафот, а только ранил им шею.

Однако она быстро оправилась.

— Ты, право, остроумная женщина, и ты мне доставила большое удовольствие. Твоя шутка прелестна… Я ни разу не видала господина Бекингема.

— Ни разу? — спросила Маргарита, стараясь сохранить серьезность.

— Я никуда не выезжала с тех пор, как герцог живет в Париже.

— О, можно и не видеться друг с другом, а переписываться, — заметила на это г-жа Ванель, шаловливо протягивая ножку к клочку бумаги, валявшемуся на ковре.

Маркиза вздрогнула. Это был конверт того письма, которое она читала перед приездом подруги. На нем была печать с гербом суперинтенданта.

Госпожа де Бельер подвинулась на диване и незаметно закрыла конверт пышными складками своего широкого шелкового платья.

— Послушай, — заговорила она, — послушай, Маргарита, неужели ты приехала ко мне так рано только для того, чтобы рассказать мне все эти нелепости?

— Нет, прежде всего, я приехала повидаться с тобою и напомнить тебе наши былые привычки, наши маленькие радости; помнишь, мы отправлялись на прогулку в Венсенский лес и там, в укромном месте, под дубом, вели разговоры про тех, кто нас любил и кого мы любили?

— Ты предлагаешь мне прогуляться?

— Меня ждет карета, и я свободна в продолжение трех часов.

— Я не одета, Маргарита… а если ты хочешь поболтать, то и без Венсенского леса мы найдем в моем саду и развесистое дерево, и густые заросли буков, и целый ковер маргариток и фиалок, аромат которых доносится сюда.

— Дорогая маркиза, мне досадно, что ты отказываешься от моего предложения… Мне так надо было излить перед тобой мою душу.

— Повторяю тебе, Маргарита, мое сердце одинаково принадлежит тебе и в этой комнате, и под липою моего сада, как и там — в лесу под дубом.

— Для меня это не одно и то же… Приближаясь к Венсенскому лесу, маркиза, я чувствую, что мои вздохи как будто слышнее там, куда они несутся эти последние дни.

При этих словах маркиза насторожилась.

— Тебя удивляет, не правда ли… что я все еще думаю о Сен-Манде?

— О Сен-Манде! — вырвалось у г-жи де Бельер.

И взгляды обеих женщин скрестились, подобно двум шпагам в начале дуэли.

— Ты, такая гордая?.. — сказала с пренебрежительной улыбкой маркиза.

— Я… такая гордая!.. — ответила г-жа Ванель. — Такова моя натура… Я не прощаю забвения, не переношу измены. Когда я бросаю, а он плачет, я могу полюбить опять; ну а когда меня бросают и смеются, я готова сойти с ума от любви.

Госпожа де Бельер невольно привстала на диване.

«Она ревнует!» — мелькнуло в голове Маргариты.

— Значит, — проговорила маркиза, — ты безумно любишь господина Бекингема… то бишь… господина Фуке?

Маргарита болезненно ощутила удар, и вся кровь прилила ей к сердцу.

— И поэтому ты собиралась ехать в Венсен… даже в Сен-Манде!

— Я сама не знаю, куда я хотела ехать; я думала, что ты мне посоветуешь что-нибудь.

— Не могу; я ведь не умею прощать. Может быть, я не умею любить так глубоко, как ты. Но если мое сердце оскорблено, то уж навсегда.

— Да ведь господин Фуке твоих чувств не оскорблял, — с деланной наивностью заметила Маргарита Ванель.

— Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Господин Фуке не оскорблял моих чувств; я не пользовалась его благосклонностью и не терпела от него обид, но ты имеешь повод жаловаться на него. Ты моя подруга, и я бы не советовала тебе поступать так, как ты собираешься.

— Что же ты вообразила?

— Те вздохи, о которых ты упоминала, говорят достаточно красноречиво.

— Ах, ты раздражаешь меня! — воскликнула вдруг молодая женщина, собравшись с силами, как борец, готовый нанести последний удар. — Ты думаешь только о моих страстях и слабостях, а о моих чистых и великодушных побуждениях ты забываешь. Если в настоящую минуту я и чувствую симпатию к господину Фуке и даже делаю шаг к сближению с ним, признаюсь откровенно, — то только потому, что его судьба глубоко волнует меня, и, на мой взгляд, он один из самых несчастных людей на свете.

— А! — проговорила маркиза, приложив руку к груди. — Разве случилось что-нибудь новое?

— Дорогая моя, новое прежде всего в том, что король перенес все свои милости с господина Фуке на господина Кольбера.

— Да, я слышала это.

— Это и понятно, когда обнаружилась история с Бель-Илем.

— А меня уверяли, что все это в конце концов послужило к чести господина Фуке.

Маргарита разразилась таким злобным смехом, что г-жа де Бельер с удовольствием вонзила бы ей кинжал в самое сердце.

— Дорогая моя, — продолжала Маргарита, — теперь дело идет уже не о чести господина Фуке, а о его спасении. Не пройдет и трех дней, как станет очевидным, что министр финансов окончательно разорен.

— О! — заметила маркиза, улыбаясь в свою очередь. — Что-то уж очень скоро.

— Я сказала «три дня» потому, что люблю обольщать себя надеждами. Но вероятнее всего, что катастрофа разразится сегодня же.

— Почему?

— По самой простой причине: у господина Фуке нет больше денег.

— В финансовом мире, дорогая Маргарита, случается, что сегодня у человека нет ни гроша, а завтра он ворочает миллионами.

— Это могло случиться с господином Фуке в то время, когда у него было два богатых и ловких друга, которые собирали для него деньги, выжимая их из всех сундуков; но эти друзья умерли, и теперь ему неоткуда почерпнуть миллионы, которые просил у него вчера король.

— Миллионы? — с ужасом воскликнула маркиза.

— Четыре миллиона… четное число.

— Подлая женщина, — прошептала про себя г-жа де Бельер, измученная этой жестокой радостью своей приятельницы, однако она собралась с духом и ответила: — Я думаю, что у господина Фуке найдется четыре миллиона.

— Если у него есть четыре миллиона, которые король просит сегодня, может быть, у него не будет их через месяц, когда король попросит снова.

— Король опять будет просить у него денег?

— Разумеется; вот потому-то я и говорю, что разорение господина Фуке неминуемо. Из самолюбия он будет безотказно давать деньги, а когда их не хватит — ему крышка.

— Твоя правда, — сказала маркиза дрожащим голосом, — план рассчитан верно… А скажи, пожалуйста, господин Кольбер очень ненавидит господина Фуке?

— Мне кажется, что он недолюбливает его… Господин Кольбер теперь в большой силе; он выигрывает, если узнать его поближе; у него гигантские замыслы, большая выдержка, осторожность; он далеко пойдет.

— Он будет министром финансов?

— Возможно… Так вот почему, дорогая моя маркиза, я так жалела этого бедного человека, который любил меня, даже обожал; вот почему, видя, какой он несчастный, я прощала ему в душе его измену… в которой он раскаивается, судя по некоторым данным; вот почему я склонна была утешить его и дать ему добрый совет: он, наверно, понял бы мой поступок и был бы мне благодарен.

Маркиза, оглушенная, уничтоженная этим натиском, рассчитанным с меткостью хорошего артиллерийского огня, не знала, что отвечать, что думать.

— Так почему же, — проговорила она наконец, втайне надеясь, что Маргарита не станет добивать побежденного врага, — почему бы вам не поехать к господину Фуке?

— Положительно, маркиза, я начинаю серьезно думать об этом. Нет, пожалуй, неприлично самой делать первый шаг. Разумеется, господин Фуке любит меня, но он слишком горд. Не могу же я подвергать себя риску… Кроме того, я должна поберечь и мужа. Ты ничего не говоришь… Ну, в таком случае я посоветуюсь с господином Кольбером.

И она с улыбкой встала, собираясь прощаться. Маркиза была не в силах подняться на ноги.

Маргарита сделала несколько шагов, наслаждаясь унижением и горем своей соперницы; потом она вдруг спросила:

— Ты не проводишь меня?

Маркиза пошла за ней, бледная, холодная, не обращая внимания на конверт, который она заботливо старалась прикрыть юбкой во время разговора.

Затем она открыла дверь в молельную и, даже не поворачивая головы в сторону Маргариты Ванель, ушла туда и заперла за собой дверь.

Как только маркиза исчезла, ее завистливая соперница бросилась, как пантера, на конверт и схватила его.

— У-у-у, лицемерка! — прошипела она, скрежеща зубами. — Конечно, она читала письмо от Фуке, когда я приехала!

И в свою очередь выбежала вон из комнаты.

А в это время маркиза, очутившись в безопасности за дверью, почувствовала, что силы окончательно изменяют ей; с минуту она стояла, побледнев и окаменев как статуя; потом, подобно статуе, которую колеблет ураган, она покачнулась и упала без чувств на ковер.

VIII

СЕРЕБРО ГОСПОЖИ ДЕ БЕЛЬЕР

Удар был особенно тяжел из-за его неожиданности. Прошло немало времени, пока маркиза оправилась; но придя в себя, она стала размышлять о назревающих событиях. Она перебирала в памяти все, что сообщила ей ее безжалостная подруга.

Вскоре природный ум этой энергичной женщины взял верх над чувством бесплодного сострадания.

Маркиза не принадлежала к тем женщинам, которые плачут и ахают над несчастьем вместо того, чтобы попытаться действовать. Стиснув виски похолодевшими пальцами, она просидела минут десять в раздумье; потом, подняв голову, твердой рукой позвонила.

Она приняла решение.

— Все ли готово к отъезду? — осведомилась она у вошедшей горничной.

— Да, сударыня, но мы думали, что вы уедете в Бельер не раньше чем через три дня.

— Однако вы уложили драгоценности и серебро?

— Да, сударыня, но мы обыкновенно оставляем эти вещи в Париже; вы никогда не берете драгоценностей с собою в деревню.

Маркиза помолчала, потом сказала спокойным тоном:

— Пошлите за моим ювелиром.

Горничная ушла исполнять приказание, а маркиза направилась к себе в кабинет и начала внимательно рассматривать свои драгоценности.

Никогда она не обращала столько внимания на свои богатства: она рассматривала эти драгоценности, только когда выбирала их. А в эту минуту она любовалась величиною рубинов и чистой водой бриллиантов; она приходила в отчаяние от малейшего пятнышка или изъяна; золото казалось ей недостаточно тяжелым, а камни — мелкими.

Вошедший в комнату ювелир застал ее за этим занятием.

— Господин Фоше! Кажется, вы поставляли мне все драгоценности?

— Да, маркиза.

— Я не могу припомнить, сколько стоило это серебро.

— Сударыня, кувшины, кубки и блюда с футлярами, да столовые приборы, мороженицы и тазы для варки варенья— все это обошлось вам в шестьдесят тысяч ливров.

— Господи, только и всего?

— Сударыня, в то время вы находили, что это очень дорого…

— Правда, правда. Я действительно припоминаю, что было дорого; ведь тут ценится работа, не так ли?

— Да, сударыня, и гравировка, и чеканка, и отливка.

— А какую часть стоимости вещи составляет работа?

— Третью часть, сударыня.

— У нас еще есть другое серебро, старинное, моего мужа.

— Ах, сударыня, там не такая тонкая работа. За него можно дать только тридцать тысяч ливров, стоимость самого металла.

— Всего девяносто, — прошептала маркиза. — Но, господин Фоше, есть еще серебро моей матери; помните, целая гора? Я его держала только как воспоминание.

— Ах, сударыня, то серебро — целое состояние для людей менее обеспеченных, чем вы. В то время все вещи делались очень массивными, не то что теперь. Но такую посуду не принято подавать на стол: она слишком громоздка.

— Да это как раз то, что нужно! Сколько в ней весу?

— По крайней мере, тысяч на пятьдесят ливров. Я уже не говорю про огромные буфетные вазы: они одни стоят десять тысяч ливров пара.

— Сто пятьдесят! — воскликнула маркиза. — Вы уверены в цифрах, господин Фоше?

— Уверен, сударыня. Да ведь не трудно прикинуть на весах.

— Теперь перейдем к другим вещам, — продолжала г-жа де Бельер.

И она открыла ларчик с драгоценностями.

— Узнаю эти изумруды, — сказал ювелир, — я сам их оправлял; самые лучшие изумруды при дворе, то есть, виноват: самые лучшие принадлежат госпоже де Шатильон; они ей достались от Гизов; но ваши, сударыня, вторые.

— Сколько они стоят? И есть ли возможность продать их?

— Сударыня, ваши драгоценности купят с удовольствием: все знают, что у вас лучший подбор камней во всем Париже. Вы не из тех дам, которые меняют купленное; вы покупаете всегда самое лучшее и умеете это сохранить.

— Так сколько могут дать за эти изумруды?

— Сто тридцать тысяч ливров.

Маркиза занесла эту цифру в свою записную книжечку.

— А за это колье? — спросила она.

— Отличные рубины. Я и не знал, что они есть у вас.

— Оцените.

— Двести тысяч ливров. Один средний стоит его тысяч.

— Да, да, я так и думала, — подхватила маркиза. — Теперь бриллианты. Ах, у меня масса бриллиантов: кольца, цепочки, подвески, серьги, аграфы! Оценивайте поскорее, господин Фоше.

Ювелир вооружился лупой, вынул весы, взвешивал, осматривал и тихонько считал про себя.

— Все эти камни могут дать госпоже маркизе сорок тысяч ливров ежегодного дохода.

— По-вашему, они стоят восемьсот тысяч ливров?..

— Около того.

— Я так и думала. Не считая оправы, разумеется?

— Да, сударыня. И если бы мне дали эти вещи купить или продать, то я удовольствовался бы за комиссию одним золотом, в которое оправлены эти камни, и заработал бы добрых двадцать пять тысяч ливров.

— Так не угодно ли вам взяться за продажу этих вещей с тем условием, что вы заплатите мне за все сейчас же наличными деньгами?

— Что вы, сударыня? — опешил ювелир. — Неужели вы собираетесь продать свои бриллианты?..

— Тише, господин Фоше, не беспокойтесь, пожалуйста; дайте мне только ответ. Вы человек честный, тридцать лет состоите поставщиком нашего дома, знали и моего отца, и мою мать, которые заказывали вещи еще у родителей ваших. Я говорю с вами как с другом: угодно ли вам получить золотую оправу камней за то, что вы купите все у меня за наличный расчет?

— Восемьсот тысяч ливров! Да ведь это такая громадная сумма! Так трудно ее раздобыть!

— Я знаю.

— Посудите, сударыня, какие толки поднимутся в обществе, когда пойдет слух о продаже вами драгоценностей!

— Никто не узнает об этом… Вы изготовите мне такие точно вещи, только с фальшивыми камнями. Не возражайте: я так хочу. Продайте все по частям, продайте одни камни, без оправы.

— Одни камни легче продать… Принц ищет драгоценности для туалетов принцессы. Уже объявлен конкурс. Я легко могу продать принцу ваши камни на шестьсот тысяч ливров. Я уверен, что они окажутся лучше всех прочих.

— Когда вы можете это устроить?

— В три дня.

— Хорошо, а остальное вы продадите частным лицам.

— Сударыня, умоляю вас, подумайте хорошенько… Если вы будете спешить, вы потеряете сотню тысяч ливров.

— Я готова потерять хоть двести. Я хочу, чтобы все было оформлено сегодня же к вечеру. Так вы согласны?

— Согласен, маркиза… Не скрываю, что на этой сделке я заработаю пять тысяч пистолей.

— Тем лучше. А как вы заплатите мне?

— Золотом или билетами Лионского банка, которые можно реализовать у господина Кольбера.

— С посудой выйдет миллион, — прошептала маркиза. — Господин Фоше, вы возьмете также золото и серебро. Скажете, что я желаю переплавить по моделям, которые мне больше нравятся.

— Слушаю, маркиза.

— Золото, которое будет мне причитаться за посуду, сложите в сундук и прикажите одному из ваших приказчиков ехать с этим сундуком так, чтобы мои люди не видели его; пусть приказчик подождет меня в карете.

— В карете моей жены? — спросил ювелир.

— Если желаете, я могу ехать в ней.

— Хорошо, маркиза.

— Серебро свезите с помощью трех моих людей.

— Слушаю, сударыня.

Маркиза позвонила.

— Велите подать фургон господину Фоше.

Ювелир раскланялся и ушел; по дороге он говорил, что маркиза велела расплавить всю свою старинную посуду и сделать новую в более современном стиле.

Через три часа маркиза отправилась к г-ну Фоше и получила от него на восемьсот тысяч ливров бумаг Лионского банка и двести пятьдесят тысяч ливров золотой монетою, сложенной в сундук, который приказчик с трудом донес до кареты госпожи Фоше.

Ибо у госпожи Фоше был экипаж. Дочь президента счетной палаты, она принесла своему мужу, старшине цеха ювелиров, в приданое тридцать тысяч экю. Эти тридцать тысяч приносили большой доход в течение двадцати лет. Но ювелир, будучи миллионером, жил скромно. Он купил себе карету почтенную, изготовленную через десять лет после рождения короля, в 1648 году.

Эта карета, или, вернее, дом на колесах, составляла предмет восхищения всего квартала; сверху донизу она была покрыта аллегорическими рисунками и облаками, усеянными золотыми и серебряными звездами. Знатная дама села в этот неуклюжий рыдван рядом с приказчиком, который забился в угол, боясь задеть платье маркизы.

И приказчик крикнул кучеру, очень гордому тем, что везет маркизу:

— В Сен-Манде!

IX

ПРИДАНОЕ

Лошади г-на Фоше были могучие першероны, чьи ноги походили на тумбы. Как и карета, они явились на свет еще в первой половине столетия. Естественно, что они не могли бежать так быстро, как английские лошади г-на Фуке, и им понадобилось два часа, чтобы одолеть расстояние до Сен-Манде.

Маркиза остановилась у двери, хорошо ей знакомой, хотя видела эту дверь всего только раз.

Она вынула из кармана ключ, вставила его в замок, толкнула дверь, которая беззвучно отворилась, и приказала приказчику поднять сундук во второй этаж. Но сундук оказался таким тяжелым, что приказчик был вынужден прибегнуть к помощи кучера.

Сундук поставили в маленькой комнатке, не то прихожей, не то будуаре, примыкавшей к той зале, где мы видели г-на Фуке у ног маркизы.

Госпожа де Бельер дала кучеру луидор, одарила приказчика обворожительной улыбкой и отпустила обоих. Она сама заперла за ними дверь и осталась в комнатке одна.

Хотя слуг не было видно, все было приготовлено для гостьи. В камине горел огонь, в канделябры были вставлены свечи, на этажерке стояли закуски, вина и фрукты, на столах лежали книги, а в японских вазах красовались букеты живых цветов.

Точно волшебный дом.

Маркиза зажгла свечи в канделябрах, вдохнула аромат цветов, села и задумалась.

Она размышляла, как оставить г-ну Фуке эти деньги, чтобы он не мог догадаться, откуда они. Она схватилась за первое пришедшее ей в голову средство.

Можно просто позвонить, вызвать г-на Фуке и убежать; отдав ему миллион, она будет счастливее, чем если бы сама нашла миллион. Но ведь Фуке догадается и, пожалуй, откажется принять как дар то, что он, быть может, принял бы как заем, и, таким образом, вся ее затея пропадет даром.

Для полной удачи нужно было серьезно обдумать этот шаг, убедить суперинтенданта в безвыходности его положения, пустить в ход все красноречие дружбы, а если и этого окажется мало, пробудить в нем страсть, против которой никто не может устоять.

Суперинтендант был известен как человек очень щепетильный и гордый; он ни за что не допустил бы, чтобы женщина разорилась ради него. Нет, он стал бы всеми силами бороться, и только любимая женщина могла сломить его упорство.

Но любил ли он ее?

Способен ли этот легкомысленный и увлекающийся человек ограничиться одной женщиной, хотя бы эта женщина была ангелом?

— Вот это-то я и должна выяснить, — прошептала маркиза. — Кто знает, может быть, это сердце, которым я так жажду овладеть, окажется на поверку пошлым и низким… Полно, полно! — воскликнула она. — Довольно сомнений, довольно колебаний, пора перейти к испытанию! Пора!

Она взглянула на часы.

Теперь семь часов, он должен быть дома: это его рабочий час. Смелее!

И она с лихорадочным нетерпением подошла к зеркалу, улыбнулась себе, повернула потайную пружину и нажала кнопку звонка. Потом, словно уже обессилев в борьбе, бросилась на колени перед огромным креслом и охватила руками голову.

Через десять минут раздался звук отворяющейся двери. Вошел Фуке. Он был бледен; тяжелые мысли омрачали его лицо.

Должно быть, он был сильно озабочен, что так медленно явился на этот призыв любви, он, человек, для которого наслаждение составляло все на свете.

После бессонной ночи и мучительных дум он как-то весь осунулся; свойственное ему обычно беззаботное выражение пропало, и вокруг глаз появились темные круги.

Но он был по-прежнему красив, по-прежнему осанка его дышала благородством, а печальная складка у рта, редко появлявшаяся у этого человека, придавала его лицу какой-то новый, молодивший его оттенок.

В черном костюме, с белыми кружевами на груди, суперинтендант остановился в задумчивости на пороге той комнаты, где он так часто находил желанное счастье.

Его мрачное спокойствие, его печальная улыбка произвели на г-жу де Бельер невыразимое впечатление.

Глаз женщины умеет всегда распознать в чертах любимого человека гордость или страдание; чтобы вознаградить женщин за их слабость, природа одарила их исключительной чуткостью. При первом взгляде на Фуке маркиза поняла, что он глубоко несчастлив.

Она угадала и то, что эту ночь он провел без сна, а день принес ему разочарования.

И тотчас же силы вернулись к ней, она почувствовала, что любит Фуке больше жизни.

Она встала и, подойдя к нему, сказала:

— Вы писали мне утром, что начинаете уже забывать меня и что я, не видясь с вами, конечно, перестала думать о вас. Я приехала сюда, сударь, чтобы опровергнуть подобные предположения, тем более что я вижу по вашим глазам…

— Что вы видите, маркиза? — спросил удивленный Фуке.

— Что вы никогда еще так сильно не любили меня, как в эту минуту; и вы также должны видеть по моему поступку, что я вас не забыла.

— Ах, маркиза, — ответил Фуке, и его благородное лицо мгновенно озарилось радостью, — вы ангел, и мужчины не имеют права сомневаться в вас; им остается одно: преклониться пред вами и робко ожидать вашего благоволения.

— В таком случае это благоволение вам будет даровано.

Фуке хотел опуститься перед нею на колени.

— Нет, — остановила она его, — сядьте со мною рядом. Ах, вот сейчас у вас на уме нехорошая мысль!

— Почему вы так говорите, сударыня?

— Вас выдала ваша улыбка. Скажите, о чем вы задумались? Ну, скажите же, будьте откровенны; между друзьями не должно быть никаких тайн!

— Ответьте и вы мне, к чему такая суровость в течение целых трех или четырех месяцев?

— Суровость?

— Разумеется. Разве вы не запретили мне посещать вас?

— Увы, мой друг, — заговорила г-жа де Бельер с глубоким вздохом, — ваш приезд ко мне принес вам большое несчастье; за моим домом следят; те же самые глаза, которые видели вас тогда, могут увидеть вас опять. Словом, я нахожу, что безопаснее мне приезжать сюда, чем вам ко мне; вы и так несчастны, и я не хочу, чтобы из-за меня вы стали еще несчастнее.

Фуке вздрогнул.

Эти слова снова напомнили ему финансовые заботы, а он стал уже было погружаться в любовные грезы.

— Я несчастен? — проговорил он, силясь улыбнуться. — Право, маркиза, вы говорите таким печальным тоном, что, пожалуй, заставите меня самого поверить вашим словам. Неужели эти чудные глаза смотрят на меня только с жалостью? А мне так хотелось бы прочесть в них другое чувство.

— Не я печальна, а вы: взгляните на себя в зеркало.

— Я действительно немного бледен, маркиза, но это от усиленной работы; вчера король попросил у меня денег.

— Да, четыре миллиона, я знаю.

— Неужели вам это известно? — воскликнул пораженный Фуке. — Откуда вы это узнали? Ведь это было после того, как королевы удалились к себе, оставался только один человек, когда король…

— Видите, я знаю, этого довольно, не правда ли? Итак, продолжайте, друг мой: король попросил у вас…

— Так вы понимаете, маркиза, надо было добыть деньги, сосчитать их, разнести по книгам, для всего этого требуется время. С тех пор как умер Мазарини, финансовые дела несколько запутались и расстроились. Моя канцелярия завалена работой, вот почему я не спал эту ночь.

— Значит, у вас есть эта сумма? — спросила с беспокойством маркиза.

— Ну, маркиза, — весело отвечал Фуке, — хорош был бы министр финансов, у которого в кассе не нашлось бы жалких четырех миллионов!

— Я уверена, что они у вас есть или будут.

— То есть как это будут?

— Он еще так недавно просил у вас два миллиона.

— Напротив, маркиза, мне кажется, с тех пор прошла целая вечность; но, пожалуйста, перестанем говорить о деньгах.

— Напротив, будем говорить именно о деньгах, друг мой.

— О!

— Послушайте, я для этого только и приехала сюда.

— Но что же вы хотите сказать по этому поводу? — спросил министр, и в глазах его блеснуло тревожное любопытство.

— Скажите, господин Фуке, министр финансов — лицо несменяемое?

— Вы удивляете меня, маркиза; вы говорите со мною, как вкладчица.

— По очень простой причине: я желаю поместить к вам капитал и, естественно, желаю знать, надежная ли у вас фирма.

— Право, маркиза, я не могу догадаться, к чему клонится ваш разговор.

— Я серьезно говорю вам, дорогой господин Фуке: у меня есть капитал, который стесняет меня. Мне надоело покупать земли, и я хотела бы попросить кого-нибудь из моих друзей пустить этот капитал в оборот.

— Но я думаю, это не к спеху?

— Наоборот, даже очень к спеху.

— Хорошо. Мы потом поговорим об этом.

— Нет, не потом, так как я привезла деньги сюда.

И она указала на сундук; затем она открыла его, и глазам Фуке представились связки банковских билетов и куча золота.

Фуке поднялся со стула одновременно с г-жой де Бельер; на минуту он задумался, потом вдруг попятился назад, побледнел и упал в кресло, закрыв лицо руками.

— Ах, маркиза, маркиза!

— В чем дело?

— Какого вы мнения обо мне, если предлагаете мне подобные вещи?

— Но что же вы вообразили? Скажите.

— Эти деньги… ведь вы привезли их для меня, вы привезли их потому, что услышали о моем затруднительном положении. Ах, не отпирайтесь! Я угадал. Разве я не знаю вашего сердца?

— Ну и прекрасно! Раз вы его знаете, вы видите, что я предлагаю вам его.

— Значит, я угадал! — воскликнул Фуке. — Право, сударыня, я никогда не давал вам повода так оскорблять меня.

— Оскорблять вас! — проговорила она, побледнев. — Вот странная щепетильность у людей! Ведь вы говорили, что любите меня. И во имя этой любви просили, чтобы я поступилась своею честью, репутацией! А когда я предлагаю вам деньги, вы отказываетесь от них!

— Маркиза, маркиза, вам предоставлялась полная свобода оберегать то, что вы называете репутацией и честью. Предоставьте же и мне свободу защищать мое достоинство. Пусть я буду разорен, пусть я паду под тяжестью моих собственных ошибок, даже под тяжестью угрызений совести, но, заклинаю вас всем святым, не наносите мне этого последнего удара!

— Вы говорите безрассудно, господин Фуке, — сказала маркиза.

— Очень может быть, маркиза.

— И безжалостно.

Фуке схватился за грудь, словно силясь подавить внутреннее волнение.

— Осыпайте меня упреками, маркиза, — простонал он, — я не стану отвечать вам.

— Вы не хотите принять от меня доказательство дружеского расположения?

— Не хочу.

— Поглядите на меня, господин Фуке.

Глаза маркизы загорелись.

— Я предлагаю вам свою любовь.

— О, маркиза!.. — мог только выговорить Фуке.

— Слышите ли? Я люблю вас, люблю давно; у женщин, как и у мужчин, бывает ложный стыд, ложная щепетильность. Я давно люблю вас, но не хотела признаться в этом.

— Ах! — проговорил Фуке, всплеснув руками.

— И вот я вам признаюсь… Вы на коленях молили меня о любви, я отказывала вам; я была так же слепа, как вы в данную минуту. А теперь я сама предлагаю вам свою любовь.

— Да, любовь, но только одну любовь.

— И любовь, и самое себя, и жизнь мою! Все, все, все!

— Я не вынесу такого счастья!

— А вы будете тогда счастливы? Говорите, говорите… если я буду ваша, вся ваша?

— Это высшее блаженство!

— Так владейте же мною. Но если я ради вас поступаюсь предрассудком, то и вы обязаны поступиться своей щепетильностью ради меня.

— Маркиза, маркиза, не искушайте меня!

— Фуке, одно слово «нет» — и я сейчас же открываю эту дверь. — И она показала на дверь, выходившую на улицу. — И вы никогда больше меня не увидите. А если «да» — я пойду за вами всюду, с закрытыми глазами, одна, без защиты, без сожаления, без ропота. А это мое приданое!

— Это ваше разорение, — сказал Фуке, опрокидывая сундук так, что бумаги и золото высыпались на пол, — здесь миллионное состояние.

— Ровно миллион… Здесь мои драгоценности, которые не понадобятся мне больше, если вы не любите меня; не понадобятся и в том случае, если вы меня любите так же сильно, как я вас люблю!

— О, это слишком большое счастье для меня! Слишком большое! — воскликнул Фуке. — Я уступаю, я сдаюсь, я побежден вашей любовью. Я принимаю приданое…

— А вот и сама невеста! — засмеялась маркиза, бросаясь в его объятия.

Назад: Часть третья

Дальше: X БОЖЬЯ ЗЕМЛЯ