Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 20. Ожерелье королевы

Назад: VI ПРИКАЗ

Дальше: XVIII МАДЕМУАЗЕЛЬ ОЛИВА

XII

ГОСПОДИН ДЕ ШАРНИ

Как только король скрылся, все находившиеся в зале принцы и принцессы сгруппировались вокруг королевы.

Бальи де Сюфрен знаком приказал своему племяннику ожидать его, и тот, поклонившись в знак повиновения, остался в той же группе, где мы его видели.

Королева, обменявшись с Андре несколькими многозначительными взглядами, почти не теряла из виду молодого человека и всякий раз, посмотрев на него, говорила себе: "Это он, бесспорно". На что мадемуазель де Таверне отвечала пантомимой, не позволявшей королеве питать никаких сомнений и означавшей: "Боже мой, да, ваше величество; это он, это, конечно, он!"

Филипп, как мы уже сказали, видел озабоченность королевы и смутно чувствовал если не ее причину, то значение.

Тот, кто любит, никогда не ошибается относительно ощущений тех, кого он любит.

Он угадывал, что королева взволнована каким-то странным, таинственным происшествием, не известным никому, кроме нее и Андре.

Королева действительно была смущена и прятала лицо за веером. Это она, заставлявшая обыкновенно всех опускать глаза!

Между тем как Филипп спрашивал себя, к чему приведет эта озабоченность ее величества, и, чтобы убедиться, что Куаньи и Водрёй не причастны к тайне, вглядывался в лица этих господ, которые спокойно беседовали с г-ном де Хага, нанесшим визит в Версаль, в зал вошел человек, облаченный в величественное кардинальское одеяние и сопровождаемый офицерами и прелатами.

Королева узнала г-на Луи де Рогана и, как только заметила его в противоположном конце зала, немедленно отвернула голову, даже не стараясь скрыть того, что брови ее недовольно сдвинулись.

Прелат пересек зал, никому не кланяясь, и подошел прямо к королеве, перед которой и склонился скорее как светский человек перед женщиной, чем как подданный, приветствующий королеву.

Затем он обратился к ее величеству с изысканно-любезным приветствием, но королева едва повернула голову, пробормотала два-три слова, полных ледяной официальности, и продолжила разговор с г-жой де Ламбаль и г-жой де- Полиньяк.

Но принц Луи, казалось, вовсе не заметил сухого приема королевы. Покончив со своими поклонами, он неторопливо и с грацией истинного придворного обернулся к теткам короля, с которыми вступил в продолжительную беседу, так как, согласно обычному при дворе принципу маятника, он встретил с их стороны столь же ласковый прием, насколько прием королевы был холоден.

Кардинал Луи де Роган был в полном расцвете лет; у него была внушительная наружность и благородная осанка; черты лица его дышали умом и мягкостью. Его тонкий рот обличал хитрость, а руки были замечательно красивы. Несколько облысевший лоб свидетельствовал о любви к веселой жизни или к наукам: и правда, в принце де Рогане уживалось и то и другое.

Он пользовался успехом у женщин, которым нравилась его любезность — без слащавости и не бьющая на эффект. Его щедрость была всем известна. Действительно, он ухитрялся считать себя бедным, имея миллион шестьсот тысяч ливров дохода.

Король любил его за ученость; королева же, напротив, ненавидела его.

Причины этой ненависти никто никогда в точности не знал, но она могла быть истолкована двояко.

Во-первых, в качестве посла в Вене принц Луи, как говорили, писал королю Людовику XV о Марии Терезии письма, полные иронии, чего Мария Антуанетта никогда не могла простить этому дипломату.

Во-вторых — что было по-человечески понятно и более правдоподобно, — посол во время переговоров по поводу брака юной эрцгерцогини с дофином упоминал будто бы в письме все тому же Людовику XV, читавшему вслух это письмо за ужином у г-жи Дюбарри, о каких-то обидных для самолюбия молодой женщины, которая была тогда очень худа, подробностях ее телосложения.

Эти нападки будто бы сильно задели Марию Антуанетту, которая не могла при этом открыто признать себя их жертвой и дала себе слово рано или поздно покарать автора.

В основе всего этого, конечно, лежала политическая интрига.

В свое время место посла в Вене было отнято у г-на де Бретейля для г-на де Рогана.

Господин де Бретейль, будучи слишком слаб, чтоб открыто бороться с принцем, прибегнул тогда к тому, что называется в дипломатии ловкостью. Он добыл себе копии или даже подлинники писем прелата, который был тогда послом, и, положив на одну чашу весов действительные услуги, оказанные дипломатом, а на другую — некоторую враждебность его к австрийскому императорскому дому, нашел в дофине сообщницу, поклявшуюся погубить когда-нибудь принца де Рогана.

Эта ненависть медленно тлела и делала положение кардинала при дворе очень затруднительным.

Всякий раз как он видел королеву, он встречал тот ледяной прием, который мы постарались описать. Но, или чувствуя себя достаточно сильным, чтобы пренебречь этой ненавистью, или повинуясь непреодолимому чувству, Луи де Роган все прощал Марии Антуанетте и не пропускал ни единой возможности приблизиться к ней. А способов поступать так у него было много, так как принц Луи де Роган при дворе занимал должность великого раздавателя милостыни.

Кардинал никогда не жаловался и ничего не рассказывал о своих огорчениях от холодности королевы. Утешение он находил в тесном кружке своих друзей, среди которых выделялся немецкий офицер барон де Планта, которому он поверял свои секреты. Прибегал он к этому тогда, когда придворным дамам, которые не относились по примеру королевы к Рогану неприязненно, не удавалось развлечь его.

Кардинал своим появлением бросил темную тень на веселую картину, рисовавшуюся воображению королевы. Поэтому, как только он удалился, лицо Марии Антуанетты снова прояснилось.

— Знаете ли, — сказала она принцессе де Ламбаль, — что поступок этого молодого офицера, племянника господина бальи, относится к числу самых замечательных в эту войну? Как, кстати, его зовут?

— Господин де Шарни, если не ошибаюсь, — отвечала принцесса. — Не так ли, мадемуазель де Таверне? — спросила она, обернувшись к Андре.

— Шарни, да, ваше высочество, — отвечала Андре.

— Господин де Шарни, — продолжала королева, — должен сам рассказать нам этот эпизод, не пропуская ни одной подробности. Пусть его отыщут. Он еще здесь?

Один офицер вышел из группы и поспешил исполнить приказание королевы.

В это же время королева, кинув вокруг себя взгляд, заметила Филиппа и со своим обычным нетерпением обратилась к нему:

— Господин де Таверне, поищите же.

Филипп вспыхнул: у него, может быть, мелькнула мысль, что он должен был предугадать желание королевы. Он отправился на поиски этого счастливца-офицера, с которого не сводил глаз с той самой минуты, как тот был представлен королю. Поэтому поиски не были трудными и минуту спустя г-н де Шарни явился между двумя гонцами королевы.

При его приближении круг разомкнулся и королева могла таким образом рассмотреть наружность г-на де Шарни с большим вниманием, чем накануне.

Это был молодой человек лет двадцати семи-двадцати восьми, стройный и высокий, широкоплечий, хорошо сложенный. Лицо его, дышавшее умом и добротой, принимало необыкновенно энергичное выражение, когда он широко раскрывал свои большие синие глаза с вдумчивым взглядом.

Что было особенно удивительно в человеке, только что вернувшемся из похода в Индию, — у него был настолько же белый цвет кожи, насколько кожа Филиппа была смугла; его красивая гибкая шея была такого же белого цвета, как и охватывавший ее галстук.

Подойдя к группе, в центре которой находилась королева, он ничем не выдал, что знаком с ней самой или с мадемуазель де Таверне.

Окруженный офицерами, которые засыпали его вопросами, он вежливо отвечал им, казалось даже забыв о том, что недавно говорил с королем и что королева сейчас смотрит на него.

Эта вежливость, эта сдержанность могли только еще более привлечь к нему внимание королевы, так умевшей ценить деликатное поведение людей.

Мало того, что г-н де Шарни хотел, и совершенно резонно, скрыть от других свое удивление при виде дамы, ехавшей с ним в наемной карете; верхом порядочности было бы оставить, если возможно, и ее в неведении того, что он узнал ее.

Глаза Шарни, выражавшие некоторую вполне уместную застенчивость и смотревшие совершенно просто, поднялись на королеву только тогда, когда она обратилась к нему с речью.

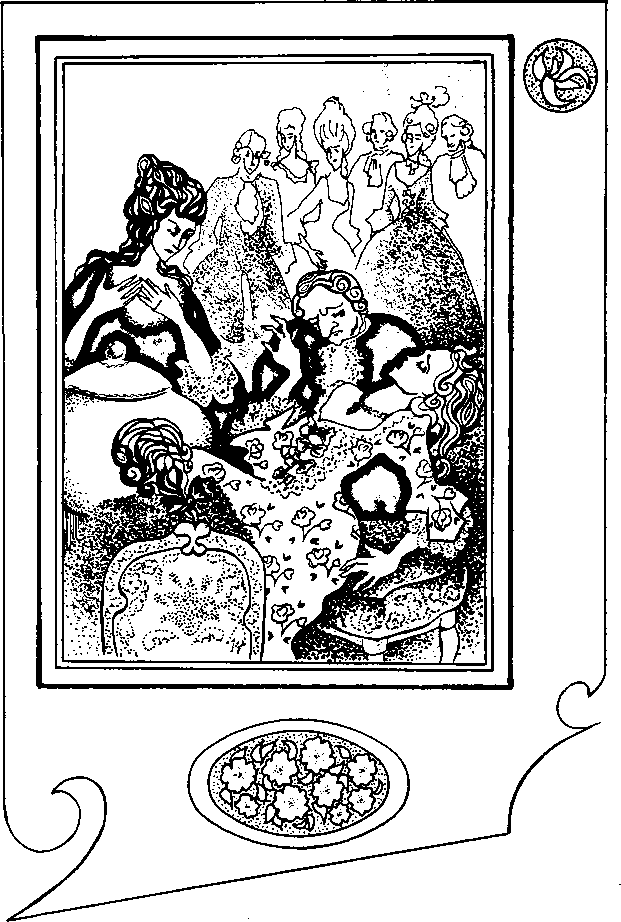

— Господин де Шарни, — сказала она, — эти дамы полны желания, желания вполне естественного, и я сама разделяю его, узнать про тот эпизод с кораблем во всех подробностях. Расскажите нам о нем, прошу вас.

— Ваше величество, — отвечал молодой моряк среди глубокой тишины, — я умоляю вас не из скромности, но из чувства человечности избавить меня от этого рассказа. То, что я сделал в качестве лейтенанта "Сурового", одновременно со мной хотели сделать десять офицеров, моих товарищей; я опередил их, вот и вся моя заслуга. Придавать моему поступку настолько важное значение, чтобы делать из него рассказ, достойный внимания вашего величества, невозможно, и благородное сердце королевы должно понять это.

Бывший командир "Сурового" — храбрый офицер, однако в тот день он совершенно потерял голову. Увы, ваше величество, как вы, вероятно, слышали от самых отважных людей, никто не может быть смелым всегда. Ему было достаточно десяти минут, чтобы прийти в себя; наша решимость не сдаваться дала ему возможность одуматься, и мужество снова вернулось к нему; с этой минуты он выказал более отваги, чем все мы. Поэтому-то я умоляю ваше величество не переоценивать моих заслуг: это значило бы совершенно убить этого бедного офицера, который ежечасно оплакивает теперь свое минутное умопомрачение.

— Хорошо, хорошо! — сказала королева, тронутая и сиявшая от радости, так как слышала вокруг себя одобрение, вызванное благородными словами молодого офицера. — Хорошо, господин де Шарни, вы честный человек, таким я и знала вас.

При этих словах королевы офицер поднял голову, и чисто юношеская краска залила его лицо; его взгляд перебегал почти с испугом от королевы к Андре. Он опасался порыва этой великодушной и отважной в своем великодушии натуры.

Действительно, испытание г-на де Шарни еще не кончилось.

— Пусть же будет известно вам всем, — продолжала неустрашимая королева, — что этот молодой офицер, этот незнакомец, недавно покинувший борт корабля, уже был нам прекрасно известен до того, как сегодня вечером нам его представили, и он заслуживает, чтобы все женщины узнали его и прониклись к нему уважением.

Все поняли, что королева хочет говорить, хочет рассказать какую-то историю, из которой всякий мог потом что-нибудь почерпнуть и приукрасить по-своему. Поэтому присутствующие тесно сомкнулись вокруг ее величества и слушали затаив дыхание.

— Вообразите себе, сударыни, — начала королева, — что господин де Шарни настолько же снисходителен к женщинам, насколько безжалостен к англичанам. Мне рассказывали про него историю, которая, заранее объявляю это вам, по-моему, делает ему честь.

— О, ваше величество! — пробормотал молодой офицер.

Нетрудно догадаться, что слова королевы и присутствие того, к кому они были обращены, только усилили общее любопытство, и по зале пронесся легкий шум.

Шарни, на лбу которого выступили капли пота, готов был отдать год жизни, чтобы в эту минуту находиться еще в Индии.

— Вот как было дело, — продолжала королева. — Две знакомые мне дамы задержались в городе и очутились в очень затруднительном положении в большой толпе. Обе они подвергались большой опасности. В это время случайно, или, вернее, к счастью, мимо проходил господин де Шарни. Он раздвинул толпу и взял под свое покровительство обеих дам, которые были ему совершенно незнакомы и общественное положение которых определить было довольно трудно, а затем сопровождал их очень далеко, кажется, на расстояние десяти льё от Парижа.

— О, ваше величество, вы преувеличиваете, — сказал со смехом Шарни, успокоенный формой, в которую королева облекла свой рассказ.

— Ну, скажем, пяти льё, и не будем больше спорить об этом, — прервал его граф д’Артуа, внезапно вмешиваясь в разговор.

— Хорошо, брат мой, — согласилась королева, — но всего приятнее то, что господин де Шарни не попытался узнать имена двух дам, которым он оказал услугу, что он высадил их в том месте, где они указали ему, и уехал, даже не повернув головы, а они воспользовались его покровительством, не испытав при этом ни малейшего беспокойства.

Послышались возгласы восхищения, и двадцать дам разом осыпали похвалами Шарни.

— Это благородно, не правда ли? — продолжала королева. — Рыцарь Круглого стола не мог бы поступить лучше.

— Это несравненно! — подхватили все хором.

— Господин де Шарни, — сказала в заключение королева, — король, без сомнения, отблагодарит господина де Сюфрена, вашего дядю; я, со своей стороны, также желала бы что-нибудь сделать для племянника этого великого человека.

И она протянула ему руку.

Между тем как Шарни, побледнев от счастья, прикасался к ней губами, Филипп, бледный от душевной муки, постарался скрыться за широкими занавесями гостиной.

Андре также побледнела, хотя не могла знать о тех переживаниях, какие испытывал ее брат.

Граф д’Артуа прервал эту сцену, которая могла бы быть очень интересной для наблюдателя.

— А, брат мой, — сказал он громко графу Прованскому, — идите же, идите. Вы пропустили прекрасное зрелище: прием господина де Сюфрена. Поистине это была минута, которую никогда не забудут сердца французов. Как могли вы пропустить это, отличаясь всегда такой удивительной пунктуальностью?

Месье скривил губы, рассеянно поклонился королеве и ответил какой-то незначащей фразой.

Затем тихо спросил у г-на де Фавраса, капитана своей гвардии:

— Каким образом он попал в Версаль?

— Монсеньер, — отвечал тот, — я сам вот уже целый час стараюсь разрешить эту загадку, и все безуспешно.

XIII

СТО ЛУИДОРОВ КОРОЛЕВЫ

Теперь, когда мы познакомили наших читателей с главными действующими лицами этой истории или напомнили о них, теперь, когда мы ввели читателей и в маленький домик графа д’Артуа, и во дворец Людовика XVI в Версале, мы снова просим их перенестись в тот дом на улице Сен-Клод, на пятый этаж которого входила королева с Андре де Таверне.

Как только королева уехала, г-жа де Ламотт, как мы уже знаем, радостно принялась считать и пересчитывать сто луидоров, так чудесно свалившихся ей с неба.

Пятьдесят красивых двойных луидоров, по сорока восьми ливров, разложенных на жалком столике и блестевших при свете лампы, своим аристократическим присутствием, казалось, заставляли убогую обстановку этого чердака выглядеть еще более жалкой.

После удовольствия иметь г-жа де Ламотт не знала большего удовольствия, как показывать. Обладание чем-то не имело для нее никакой цены, если оно не возбуждало в ком-нибудь зависти.

Ей за последнее время было крайне неприятно, что служанка была свидетельницей ее бедности, поэтому она поспешила сделать ее свидетельницей своего богатства.

Она позвала г-жу Клотильду, остававшуюся в передней, и при этом повернула лампу таким образом, чтобы свет ее прямо падал на сверкающее на столе золото.

— Подойдите сюда и взгляните, — сказала г-жа де Ламотт, когда Клотильда вошла в комнату.

— О, сударыня! — воскликнула старуха, всплеснув руками и вытянув шею.

— Вы беспокоились о своем жалованье? — спросила графиня.

— О, сударыня, я никогда не говорила вам ни слова об этом. Я только спросила, когда вы смогли бы заплатить, и не удивительно — ведь я ничего не получала уже целых три месяца.

— Как вы думаете, хватит тут денег, чтобы расплатиться с вами?

— Господи Иисусе! Сударыня, если бы у меня было столько денег, то я бы считала себя обеспеченной на всю жизнь.

Госпожа де Ламотт посмотрела на старуху, пожав плечами с выражением неизъяснимого презрения.

— Счастье, — сказала она, — что некоторые люди помнят об имени, которое я ношу, между тем как те, кто должен был бы помнить, о нем забывают.

— А на что вы употребите все эти деньги? — спросила Клотильда.

— На всё.

— Прежде всего, сударыня, на мой взгляд, необходимо купить кухонную утварь, так как, находясь при деньгах, вы, вероятно, теперь будете давать обеды.

— Тсс! — прервала ее г-жа де Ламотт. — Стучат.

— Вы ошибаетесь, сударыня, — возразила старуха, не любившая беспокоиться.

— Я вам говорю, что стучат.

— А я уверяю вас, что…

— Подите взгляните.

— Я ничего не слыхала.

— Да, вот недавно вы тоже ничего не слышали… Ну, а если бы эти дамы так и ушли?

Этот довод показался Клотильде убедительным, и она направилась к двери.

— Слышите? — воскликнула г-жа де Ламотт.

— Да, правда, — отвечала старуха. — Иду, иду.

Госпожа де Ламотт поспешила собрать со стола пятьдесят двойных луидоров и сунула их в ящик.

— Ну, Провидение, пошли мне еще сотню луидоров, — пробормотала она, задвигая ящик.

Эти слова были сказаны ею с выражением такого неверия и такой алчности, которые заставили бы улыбнуться Вольтера.

В это время старуха открыла входную дверь и в передней послышались мужские шаги.

Вошедший обменялся с Клотильдой несколькими словами, которые графине не удалось уловить.

Затем дверь снова закрылась, шаги затихли внизу лестницы, и старуха вошла с письмом в руке.

— Вот, — сказала она, подавая его своей хозяйке.

Графиня внимательно оглядела почерк, конверт и печать.

— Это приходил слуга? — спросила она, подняв голову.

— Да, сударыня.

— В ливрее?

— Нет.

— Значит, обычный серокафтанник?

— Да.

— Я знаю этот герб, — продолжала г-жа де Ламотт, снова принимаясь разглядывать печать. — Девять золотых ромбов по красному полю, — сказала она, поднеся печать к лампе. — Кому же он принадлежит?

Она напрасно старалась найти ответ на это в своих воспоминаниях.

— Посмотрим, что это за письмо, — пробормотала она и, осторожно вскрыв конверт, чтобы не попортить печати, прочла:

"Сударыня, особа, к которой Вы обращались с просьбой, может видеть Вас завтра вечером, если Вам будет угодно открыть свои двери".

— И все?

И графиня снова напрягла свою память.

— Я писала стольким лицам, — сказала она. — Кому же именно? Да всем. Кто это отвечает мне: мужчина или женщина? Почерк ничего не говорит… он невыразительный… настоящий почерк секретаря. Слог? Слог покровительственный, заурядный и устарелый. "… Особа, к которой Вы обращались с просьбой…", — повторила она. — Эти слова имеют преднамеренный унизительный оттенок. Вероятно, это пишет женщина. "… Может видеть Вас завтра вечером, если Вам будет угодно открыть свои двери". Женщина бы сказала: "Будет Вас ждать завтра вечером". Это писал мужчина. А между тем ведь пришли же эти дамы, а они, должно быть, очень знатные особы! Подписи нет… У кого же в гербе девять золотых ромбов? О, — воскликнула она, — да я совсем с ума сошла! Роганы, конечно! Да, я писала господину де Гемене и господину де Рогану; один из них мне отвечает, очень просто… Но герб не разделен на четыре части: письмо это от кардинала. А, кардинал де Роган, дамский любезник, волокита и честолюбец! Он придет к госпоже де Ламотт, если она откроет свои двери! Хорошо; он может быть спокоен: двери будут ему открыты… А когда? Завтра вечером.

Она задумалась.

— Даму-благотворительницу, дающую сто луидоров, можно принять на чердаке; ее ноги могут стынуть на моем холодном полу; она может мучиться на моих стульях, жестких, как решетка святого Лаврентия, только без огня. Но князь Церкви, будуарный завсегдатай, победитель сердец! Нет, нет… Нищая, которую боится навестить такой священник, должна быть окружена еще большей роскошью, чем иные богачи. Да, завтра, госпожа Клотильда, — сказала она, повернувшись к своей служанке, только что приготовившей ее постель, — не забудьте разбудить меня пораньше.

И графиня, желая на свободе отдаться своим мыслям, сделала старухе знак оставить ее одну.

Госпожа Клотильда раздула огонь, который был прикрыт золой для того, чтобы придать помещению более убогий и жалкий вид, закрыла дверь и удалилась в маленькую каморку, где она спала.

Жанна де Валуа, вместо того чтобы спать, всю ночь строила разные планы. Она делала какие-то заметки карандашом при свете ночника, а затем, обдумав во всех подробностях свой завтрашний день, часам к трем ночи забылась сном, от которого, согласно полученному приказанию, ее разбудила на рассвете г-жа Клотильда, спавшая не больше своей хозяйки.

К восьми часам графиня уже закончила свой туалет; она надела изящное шелковое платье и шляпу, отделанную с большим вкусом.

Обутая, как подобало знатной даме и вместе с тем красивой женщине, налепив себе мушку около левого глаза, она послала за ручной тележкой на стоянку этих экипажей, то есть на улицу Капустного Моста.

Графиня предпочла бы нанять портшез, но за ним надо было посылать слишком далеко.

Тележка, которую вез здоровенный овернец, должна была доставить графиню на Королевскую площадь, где под аркадами южной стороны, в первом этаже старинного заброшенного дома жил метр Фенгре, драпировщик и обойщик, державший подержанную и новую мебель для продажи и сдачи внаем.

Овернец быстро доставил свою клиентку с улицы Сен-Клод на Королевскую площадь.

Через десять минут после выхода из дома графиня уже высадилась у складов метра Фенгре, где мы ее вскоре увидим занятой разглядыванием и выбором мебели в обширном, напоминавшем музей помещении, которое мы постараемся описать в общих чертах.

Пусть читатель вообразит себе каретный сарай длиной приблизительно в пятьдесят футов, шириной в тридцать и высотой в семнадцать; на стенах выставлены обои времен Генриха IV и Людовика XIII; с потолка, едва заметного из-за множества подвешенных к нему предметов, свисали люстры с жирандолями XVII столетия рядом с чучелами ящериц, церковными лампадами и летучими рыбами.

На полу лежали груды ковров и дорожек, стояла всевозможная мебель с витыми колонками и четырехугольными ножками; резные буфеты из дуба; времен Людовика XV консоли на золоченых подставках; диваны, обитые розовым дама или утрехтским бархатом; кровати, широкие кожаные кресла, какие любил Сюлли; шкафы из черного дерева с выпуклыми панно и медными багетами; столы Буля со столешницами из эмали или фарфора; доски для игры в триктрак; туалетные столики, снабженные всем необходимым; комоды с инкрустациями в виде музыкальных инструментов или цветов.

Кровати из розового дерева или дуба, на постаментах или с балдахинами, занавеси всех родов, всевозможных рисунков и материй — все это перемешивалось, сливалось и перепутывалось в полумраке помещения. Здесь были клавесины, спинеты, арфы; систры на столике; чучело собаки Мальборо с глазами из эмали; белье всякого рода; платья, висевшие рядом с бархатными мужскими костюмами; рукоятки стальные, серебряные, перламутровые; факелы, портреты предков, гризайли, гравюры в рамках и всевозможные подражания Верне (он был тогда в моде), тому Верне, которому королева говорила так остроумно и мило:

— Решительно, господин Верне, во Франции только вы один можете делать дождь и хорошую погоду.

XIV

МЕТР ФЕНГРЕ

Вот что прельщало взоры и воображение людей с ограниченными средствами, посещавших склады метра Ферне на Королевской площади. Все это, как добросовестно значилось на вывеске, был не новый товар, но в общей массе вещи казались ценными и представляли собой богатый выбор, которым мог бы удовлетвориться самый капризный покупатель. Госпожа де Ламотт, обозревая все эти богатства, только теперь заметила, чего ей не хватало на улице Сен-Клод. Ей не хватало гостиной, чтобы разместить там диван, кресла и кушетку; столовой, чтобы поставить буфет, шкафчики и поставцы; будуара, чтобы украсить его ситцевыми драпри, столиками и экранами. Наконец, а это прежде всего, имей она гостиную, столовую и будуар, ей недоставало денег, чтобы купить мебель и поставить ее в новом помещении.

Но с парижскими мебельными торговцами во все времена одинаково легко можно было войти в соглашение, и нам никогда не приходилось слышать, чтобы молодая и красивая женщина умерла у порога двери, которую она не смогла бы заставить открыться перед ней.

В Париже берут напрокат то, что не могут купить, и обитатели меблированных квартир даже пустили в ход поговорку: "Видеть — значит иметь".

Госпожа де Ламотт, надеясь взять мебель напрокат, наметила себе гарнитур, обитый шелком цвета желтого лютика и понравившийся ей с первого взгляда. Она была брюнетка.

Но эта обстановка из десяти вещей не могла поместиться в ее квартире на пятом этаже на улице Сен-Клод.

Чтобы помочь этой беде, надо было снять квартиру на четвертом этаже, состоявшую из передней, столовой, маленькой гостиной и спальни.

Таким образом, графиня могла принимать на четвертом этаже щедроты кардиналов, а на пятом — помощь от благотворительных обществ, то есть среди великолепия брать милостыню людей, занимающихся благотворительностью из тщеславия, и среди бедной обстановки — дары тех людей, которые одержимы предрассудком не помогать тем, кто не нуждается.

Приняв такое решение, графиня устремила свои взоры в самую темную часть склада, туда, где были собраны более роскошные предметы: хрусталь, позолота, зеркала. Она увидела там физиономию типичного парижского буржуа, который, сняв шапку, стоял с нетерпеливым видом и слегка насмешливой улыбкой; сомкнув концы указательных пальцев, он вертел на них ключ.

Этот почтенный надсмотрщик над случайной мебелью был не кто иной, как сам г-н Фенгре, которому его приказчики доложили о прибытии в ручной тележке красивой дамы.

Этих самых приказчиков можно было видеть во дворе, одетых в короткое и узкое платье из грубого сукна и камлота, с видневшимися из-под продранных чулок худыми икрами. Они были заняты подновлением менее старой мебели при помощи более старой, то есть, выражаясь определеннее, они вспарывали обивку старых диванов, кресел и других предметов меблировки и вытаскивали из них волос и перо, которые должны были пойти на набивку их преемников.

Один расчесывал волос, щедро прибавлял к нему пакли и набивал ими другую мебель.

Другой мыл более сохранившиеся кресла.

Третий натирал вычищенные материи ароматичным мылом.

И при помощи этих уже бывших в употреблении составных частей они выпускали из своих рук ту прекрасную мебель, что можно купить лишь по случаю и которою любовалась теперь г-жа де Ламотт.

Господин Фенгре, заметив, что покупательница может увидеть все операции его служащих и не так благосклонно оценить товар, как того требовали интересы хозяина, закрыл стеклянную дверь во двор под предлогом, что даме может попасть в глаза пыль.

— Чем я могу, госпожа… — начал он.

— Графиня де Ламотт-Валуа, — небрежно подсказала ему Жанна.

Услышав этот звонкий титул, г-н Фенгре немедленно разнял пальцы, положил ключ в карман и подошел поближе.

— О, — сказал он, — здесь для вас, сударыня, нет ничего подходящего. У меня есть новая, прекрасная, чудесная мебель. Госпожа графиня не должна думать, что у дома Фенгре нет такой же роскошной мебели, как у придворного мебельщика, только потому, что наш находится на Королевской площади. Оставьте все это, сударыня, и перейдемте в другой склад.

Жанна покраснела.

Все, что она до сих пор видела, казалось ей очень хорошим, настолько хорошим, что она даже не надеялась приобрести что-либо из виденного.

Хотя ей, вне всякого сомнения, было приятно, что г-н Фенгре сразу составил себе о ней такое благоприятное мнение, но вместе с тем ее страшила мысль, как бы оно не оказалось чересчур лестным для нее. Она кляла свое тщеславие и пожалела, что не выдала себя за скромную буржуазку.

Но ловкий человек умеет при случае с выгодой выпутаться из затруднительного положения.

— Только не показывайте новой мебели, сударь, — сказала она, — мне ее не нужно.

— Вероятно, госпоже графине нужно обставить какую-нибудь квартиру для друзей?

— Вот именно, квартиру для друзей. И вы понимаете, что для этой цели…

— Конечно. Прошу вас выбирать, — отвечал Фенгре с обычным у парижских торговцев хитрым выражением, не видя никакой обиды для своего самолюбия в том, чтобы продавать по преимуществу старый товар, если есть возможность нажить на нем так же, как на новом.

— Вот, например, эта мебель золотистого оттенка, — сказала графиня.

— О, здесь всего десять предметов, сударыня.

— Комната не очень велика, — заметила графиня.

— Мебель совершенно новая, как вы видите.

— Новая… для подержанной.

— Конечно, — со смехом сказал г-н Фенгре, — но, какова она ни есть, она стоит восемьсот ливров.

Эта цена заставила графиню вздрогнуть. Как сознаться, что особа из дома Валуа может довольствоваться случайной мебелью, но не в состоянии заплатить за нее восемьсот ливров?

Она решила прикинуться обиженной.

— Да никто не говорит вам про покупку. Откуда вы взяли, что я стану покупать это старье? Я хочу взять ее внаем, да и то…

Фенгре сделал гримасу, так как клиентка постепенно все более теряла в его глазах. Дело шло не о покупке новой или хотя бы подержанной мебели, а о прокате.

— Вы желали бы взять всю эту золотистую мебель? — сказал он. — На год?

— Нет, на месяц. Мне надо устроить одного приезжего из провинции.

— Это будет стоить сто ливров в месяц, — сказал метр Фенгре.

— Вы, вероятно, шутите, сударь? Ведь при таких условиях эта мебель была бы оплачена мной через восемь месяцев.

— Не спорю, госпожа графиня.

— Так что же?

— Если бы она была куплена вами, то не была бы уже моей и, следовательно, мне не надо было беспокоиться об ее подновлении и ремонте… А все это чего-нибудь стоит.

Госпожа де Ламотт принялась соображать.

"Сто ливров в месяц, — сказала она себе, — это дорого… Но сообразим: или эта мебель через месяц окажется для меня слишком дорогой, и тогда я возвращу ее, не уронив себя во мнении мебельщика, или же через месяц я буду в состоянии заказать себе новую мебель. Я рассчитывала истратить от пятисот до шестисот ливров; но сделаем это на широкую ногу и истратим сто экю".

— Я беру эту золотистую мебель для гостиной с такими же занавесями, — сказала она вслух.

— Хорошо, сударыня.

— А ковры?

— Вот они.

— А что вы мне дадите для другой комнаты?

— Эти зеленые банкетки, дубовую вешалку, этот стол с витыми ножками и зеленые занавеси дамб…

— Хорошо. А в спальню?

— Широкую прекрасную кровать с богатыми подушками и стеганым бархатным вышитым одеялом — розовым с серебром, голубые занавеси и каминный прибор, похожий на готический, но с богатой позолотой.

— А туалет?

— Отделанный малинскими кружевами. Взгляните на них, сударыня. Комод с изящными наборными украшениями, такую же шифоньерку, штофную софу, такие же стулья, изящный каминный прибор из спальни госпожи де Помпадур в Шуази.

— И за какую цену все это?

— В месяц?

— Да.

— Четыреста ливров.

— Ну же, господин Фенгре, не принимайте меня за гризетку, прошу вас. Таких людей, как я, нечего запугивать цифрами. Сообразите, пожалуйста, что четыреста ливров в месяц составляют четыре тысячи восемьсот ливров в год, а за эту сумму я могу иметь целый меблированный особняк.

Господин Фенгре почесал за ухом.

— Вы меня хотите отвадить от посещений Королевской площади, — продолжала графиня.

— Я был бы в отчаянии от этого, сударыня.

— Так докажите это. Я хочу дать за всю эту обстановку не более ста экю.

Жанна произнесла эти последние слова с таким апломбом, что у торговца явились надежды насчет будущего.

— Хорошо, сударыня, — сказал он.

— Но с одним условием, метр Фенгре.

— С каким, сударыня?

— Что все будет доставлено и устроено в том помещении, которое я вам укажу, сегодня же к трем часам.

— Теперь десять часов, сударыня; подумайте, бьет десять часов.

— Да или нет?

— А куда надо доставить мебель, сударыня?

— На улицу Сен-Клод, в Маре.

— Это совсем близко отсюда?

— В двух шагах.

Мебельщик открыл дверь во двор и закричал: "Сильвен! Ландри! Реми!" Трое подмастерьев вбежали в восторге, что имеют предлог прервать работу и взглянуть на красивую даму.

— Скорее, господа, носилки и тачки. Реми, вы возьмете эту золотистую мебель. Сильвен, укладывайте в тележку прихожую, а вы, как более аккуратный, возьмите спальню. Позвольте получить с вас деньги, сударыня, и я подпишу счет.

— Вот шесть двойных луидоров, — сказала графиня, — и один простой луидор, дайте мне сдачу.

— Вот два экю по шести ливров, сударыня.

— Из которых я дам одно экю этим господам, если дело будет хорошо сделано, — отвечала графиня.

И, дав свой адрес, она села в свою ручную тележку.

Через час она сняла квартиру на четвертом этаже, и не прошло двух часов, как в гостиной, прихожей и спальне рабочие уже обивали стены, расставляли мебель и вешали гардины.

Экю в шесть ливров было заработано г-ми Ландри, Реми и Сильвеном за десять минут до назначенного срока.

Квартира совершенно преобразилась, окна были вымыты, и в каминах разведен огонь, а Жанна принялась за свой туалет и два часа вкушала блаженство, ступая по мягкому ковру, греясь в тепле комнаты, все стены которой были обиты стеганой материей, и вдыхая аромат нескольких левкоев, которые радостно купали свои стебли в японских вазах, впитывали своими чашечками комнатное тепло.

Метр Фенгре не забыл золоченые бра со свечами по обеим сторонам зеркал, и стеклянные подвески их при зажженных свечах отливали всеми цветами радуги.

Огонь, цветы, восковые свечи, благоухающие розы — Жанна ничего не пожалела для украшения рая, предназначаемого его высокопреосвященству. Она даже позаботилась о том, чтобы кокетливо приотворенная дверь спальни позволяла видеть яркий огонь, бросавший красный отблеск на ножки кресел, на кровать, на каминный прибор г-жи де Помпадур и на две головы химер, на которые маркиза ставила когда-то свою прелестную ножку.

Кокетливые приготовления Жанны не ограничились этим.

Если благодаря огню убранство комнаты казалось таинственным, если духи говорили о присутствии женщины, то в наружности самой женщины все говорило о благородстве происхождения, все дышало красотой и умом, достойными внимания его высокопреосвященства.

Жанна занялась своим туалетом с таким старанием, что находившийся в отсутствии муж ее, г-н де Ламотт, мог бы потребовать от нее отчета. Женщина оказалась достойной помещения и обстановки, взятой напрокат у метра Фенгре.

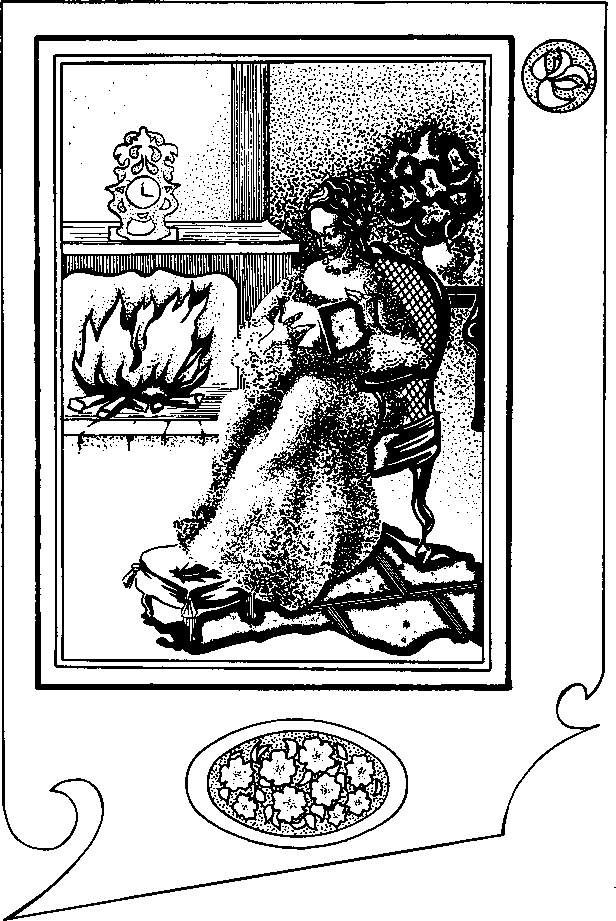

После обеда, намеренно легкого, чтобы сохранить присутствие духа и интересную бледность, Жанна уселась у камина спальни в глубокое кресло.

С книгой в руке, поставив ножку в домашней туфельке на табурет, она стала ждать, прислушиваясь одновременно и к движению часового маятника, и к отдаленному стуку карет, редко нарушавших тишину пустынных улиц квартала Маре.

Она ждала. Часы пробили девять, десять, одиннадцать часов; никто не явился — ни в экипаже, ни пешком.

Одиннадцать часов! А между тем, это был излюбленный час светских прелатов, ибо, почувствовав после ужина в предместье потребность оказать кому-нибудь милосердие, они знают, что достаточно проехать всего несколько шагов до улицы Сен-Клод, и можно будет поздравить себя с уменьем быть человеколюбивыми и благочестивыми, да еще такой дешевой ценой.

Мрачно пробило полночь на часах церкви Жен-мироносиц.

Ни прелата, ни кареты… Свечи начинали оплывать и гаснуть, и на золоченые подсвечники стал стекать тонкими струйками расплавленный воск.

Огонь догорал, угли потемнели и обратились в золу. В обеих комнатах была африканская жара.

Старая служанка, принарядившаяся для гостя, ворчала про себя, жалея, что напрасно надела чепчик с лентами, которые, когда она опускала голову, задремав перед свечкой в передней, всякий раз сохраняли неприятные следы лобзаний огня или дерзких прикосновений расплавленного воска.

В половине первого Жанна в бешенстве встала со своего кресла, которое она за этот вечер покидала не менее ста раз, чтобы открыть окно и окинуть взглядом улицу.

Глубокий покой царил во всем квартале, точно во времена, предшествовавшие мирозданию.

Она велела раздеть себя, отказалась от ужина и отпустила старуху, надоедавшую ей своими вопросами.

И оставшись одна, окруженная шелковыми материями и занавесями, лежа в мягкой постели, она спала не лучше, чем накануне, когда надежда рождала у нее беззаботность.

Тем не менее, ворочаясь на своей постели и всеми силами воли стараясь не падать духом от своей неудачи, Жанна наконец нашла для кардинала извинение.

Во-первых, он в качестве кардинала и великого раздавателя милостыни завален тысячью беспокойных дел, которые, без сомнения, важнее, чем визит на улицу Сен-Клод.

Во-вторых, извинение заключалось в том, что он не знал этой маленькой графини де Валуа. И это извинение было очень утешительно для Жанны. О, конечно, она не так бы легко утешилась, если бы г-н де Роган не сдержал своего слова после первого визита.

Эта причина, придуманная ею, требовала проверки, чтобы признать ее справедливой.

Жанна не вытерпела; она вскочила с кровати в своем белом пеньюаре, зажгла свечи от огонька ночника и долго рассматривала себя в зеркале.

После тщательного осмотра она улыбнулась, задула свечи и легла.

Извинение было придумано хорошее.

XV

КАРДИНАЛ ДЕ РОГАН

На другой день Жанна, не теряя надежды, снова начала приводить в порядок комнаты и свою особу.

Зеркало сказало ей, что г-н де Роган приедет, если только он что-нибудь слышал о ней.

Пробило семь часов и огонь в камине гостиной сильно пылал, когда по улице Сен-Клод простучали колеса кареты.

Нетерпение еще не успело охватить Жанну, и она пока ни разу не подбегала к окну.

Из кареты вышел мужчина в теплом рединготе. Как только входная дверь захлопнулась за ним, карета отъехала на маленькую соседнюю улицу, где должна была ожидать своего хозяина.

Вскоре раздался звонок и сердце г-жи де Ламотт забилось так сильно, что она могла слышать его удары. Но, стыдясь поддаваться неразумному волнению, Жанна приказала сердцу успокоиться, поспешно бросила начатое вышивание на стол, поставила ноты новой арии на пюпитр клавесина и положила газету на угол каминной доски.

Через несколько секунд г-жа Клотильда пришла доложить графине об "особе, которая писала ей позавчера".

— Просите войти, — отвечала Жанна.

Легкие шаги, скрипучая обувь, красивый господин с высоко поднятой головой, одетый в бархат и шелк и казавшийся чуть не десяти локтей роста в этой маленькой комнате, — вот что подметила Жанна, встав навстречу гостю. Ее неприятно поразило, что "особа" желала сохранять инкогнито, и она решила воспользоваться своим преимуществом женщины, все обдумавшей.

— С кем я имею честь говорить? — спросила она с легким реверансом, скорее подходившим к роли покровительницы, чем покровительствуемой.

Принц оглянулся на дверь гостиной, за которой скрылась старуха.

— Я кардинал де Роган, — ответил он.

На это г-жа де Ламотт, притворившись смущенной и изобразив глубочайшее смирение, отвечала реверансом, каким приветствуют королей.

Затем она пододвинула ему кресло и, вместо того чтобы самой опуститься на стул, как того требовал этикет, села в широкое кресло.

Кардинал, видя, что и ему предоставляют расположиться поудобнее, кинул свою шляпу на стол и посмотрел прямо в лицо Жанне, которая в свою очередь глядела на него.

— Итак, это правда, мадемуазель?.. — начал он.

— Я замужем, — прервала его Жанна.

— Простите… я забыл. Итак, это правда, сударыня?

— Моего мужа зовут граф де Ламотт, монсеньер.

— Да, да. Он из жандармов короля или королевы?

— Да, монсеньер.

— А вы, сударыня, рожденная Валуа?

— Да, Валуа, монсеньер.

— Громкое имя! — сказал кардинал, кладя ногу на ногу. — Редкое имя, вымершее!

Жанна угадала сомнение кардинала.

— Вымершее? Нет, монсеньер, — сказала она, — раз я ношу его и раз у меня есть брат, барон де Валуа.

— Признанный?

— Ему нет надобности быть признанным, монсеньер… Мой брат может быть бедным или богатым, но все же он остается тем, кем он родился, то есть бароном де Валуа.

— Сударыня, расскажите мне вашу генеалогию, прошу вас. Вы заинтересовали меня: я люблю геральдику.

Жанна просто и небрежно рассказала ему то, что уже известно читателю.

Кардинал слушал и смотрел.

Он не старался скрыть своих впечатлений. К чему? Он не верил в знатность происхождения Жанны; он видел, что она красива и бедна. Он смотрел: этого было достаточно.

Жанна, от которой ничто не ускользнуло, угадала насколько невысокого мнения о ней был ее будущий покровитель.

— Так что, — начал беззаботным тоном г-н де Роган, — вы были действительно очень несчастливы?

— Я не жалуюсь, монсеньер.

— Действительно, я теперь вижу, что молва значительно преувеличила стесненность ваших обстоятельств.

Она бросила взгляд вокруг себя.

— Это помещение удобно и мило обставлено.

— Может быть, для гризетки, — резко отвечала Жанна, горевшая нетерпением скорее перейти к делу, — да, монсеньер."

Кардинал сделал движение.

— Как, — спросил он, — вы называете это обстановкой, годной для гризетки?

— Я не думаю, монсеньер, — сказала она, — чтобы вы могли назвать ее обстановкой, достойной принцессы.

— А вы и есть принцесса, — сказал кардинал с той неуловимой иронией, которую умеют, не делая их оскорбительными, придавать своим словам только очень умные или очень знатные люди.

— Я рожденная Валуа, монсеньер, так же как вы — Роган. Вот все, что я знаю, — произнесла Жанна.

Эти слова были сказаны с таким кротким величием несчастья, возмущенного несправедливостью, с таким величием женщины, которая считает, что о ней неверно судят, и они дышали таким достоинством и прелестью, что принц не почувствовал себя оскорбленным, а мужчина был тронут.

— Сударыня, — начал он, — я забыл про то, что моим первым словом должно было бы быть извинение. Я вам написал, что буду у вас, но вчера я был занят в Версале по случаю приема господина де Сюфрена. Поэтому мне пришлось отказаться от удовольствия посетить вас.

— Монсеньер, вы делаете мне и без того много чести тем, что вспомнили обо мне сегодня, и граф де Ламотт, мой муж, будет еще более сожалеть об изгнании, в котором его держит нужда и которое помешало ему лицезреть такую высокую особу.

Упоминание о муже привлекло внимание кардинала.

— Вы живете одна, сударыня? — спросил он.

— Совершенно одна, монсеньер.

— Это прекрасно для молодой и красивой женщины.

— Это вполне естественно, монсеньер, для женщины, которая была бы не на своем месте во всяком обществе, кроме того, из которого она изгнана из-за своей бедности.

Кардинал помолчал.

— По-видимому, — продолжал он, — люди, сведущие в генеалогии, не отрицают подлинности вашего знатного происхождения?

— А зачем мне это? — спросила презрительно Жанна, отодвигая грациозным жестом маленькие напудренные локоны с висков.

Кардинал подвинул ближе свое кресло, как бы желая погреть ноги у огня.

— Сударыня, — сказал он, — я желал бы — и, как видите, проявил это желание — знать, чем я могу быть вам полезен.

— Ничем, монсеньер.

— Как ничем?

— Ваше высокопреосвященство оказали мне, без сомнения, большую честь…

— Будем говорить откровенно.

— Я не могу быть более откровенной, чем в настоящую минуту, монсеньер.

— Вы жаловались только что, — сказал кардинал, бросая вокруг себя взгляд и как бы желая этим напомнить Жанне ее слова про обстановку гризетки.

— Да, конечно, я жаловалась.

— Но в таком случае, сударыня?..

— Ваше высокопреосвященство хочет подать мне милостыню, по-видимому?

— О сударыня!

— А что же другое? Я, правда, брала милостыню, но больше не буду принимать ее.

— Что это значит?

— Монсеньер, я терпела за последнее время слишком много унижений и долее не могу выносить этого.

— Сударыня, вы избрали не те слова. Несчастье не позорит человека…

— Даже если он носит такое имя, как я? Послушайте, господин де Роган, стали бы вы просить милостыню?

— Речь не обо мне, — отвечал кардинал со смущением, к которому примешивалась некоторая доля высокомерия.

— Монсеньер, я знаю, только два способа просить милостыню: в карете или на церковной паперти; в золоте и бархате или в лохмотьях. Несколько минут тому назад я не надеялась на честь видеть вас у себя и считала себя забытой.

— А, вы знали, что вам писал я? — спросил кардинал.

— Разве я не видела вашего герба на печати письма, которое вы сделали мне честь прислать?

— А между тем вы сделали вид, что не знаете меня.

— Потому что вы не пожелали оказать мне честь услышать ваше имя, велев доложить о себе инкогнито.

— Что ж, эта гордость мне нравится, — поспешил сказать кардинал, с любезным вниманием созерцая оживленные глаза и надменное выражение лица Жанны.

— Итак, я говорила, — продолжала она, — что еще до вашего прихода приняла решение сбросить этот жалкий плащ, прикрывающий мою бедность и оскудение моего имени, и идти в лохмотьях, как пристало настоящей нищей, вымаливать себе кусок хлеба не у тщеславия, а у сострадания прохожих.

— Вы ведь, надеюсь, не совершенно без средств, сударыня?

Жанна не ответила.

— У вас есть какая-нибудь земля, хотя бы и заложенная? Фамильные драгоценности? Вот эта, например?

И он показал пальцем на коробочку, которую вертели белые и изящные пальчики молодой женщины.

— Эта? — переспросила она.

— Честное слово, эта коробочка очень оригинальна. Вы позволите? А, портрет! — продолжал он с удивлением, взяв коробочку в руки.

— Вам известен оригинал этого портрета? — спросила Жанна.

— Это Мария Терезия.

— Мария Терезия?

— Да, австрийская императрица.

— Неужели? — воскликнула Жанна. — Вы полагаете, монсеньер?

Кардинал между тем с еще большим вниманием принялся рассматривать коробочку.

— Откуда это у вас? — спросил он.

— От одной дамы, что была у меня позавчера.

— У вас?

— У меня.

— От одной дамы?

И кардинал снова принялся внимательно разглядывать коробочку.

— Я ошибаюсь, монсеньер, — продолжала графиня, — у меня были две дамы.

— И одна из них дала вам эту коробочку? — недоверчиво спросил кардинал.

— Нет, она мне не давала ее.

— Каким же образом она очутилась у вас в руках?

— Эта дама забыла ее у меня.

Кардинал задумался так глубоко, что заинтриговал этим графиню де Валуа, которая подумала, что ей следует быть настороже.

— А как зовут эту даму? — спросил кардинал, подняв голову и глядя внимательно на графиню. — Вы извините меня, надеюсь, за этот вопрос, — продолжал он, — я сам стыжусь его, так как, кажется, играю роль судьи…

— Действительно, монсеньер, — сказала г-жа де Ламотт, — ваш вопрос странен.

— Нескромен, может быть, но не странен…

— Странен, я повторяю это. Если бы я знала, кто эта дама, оставившая у меня бонбоньерку…

— Так что же?

— Я отослала бы ей ее обратно. Она, наверное, дорожит ею, и я не хотела бы заставить ее поплатиться двумя сутками беспокойства за ее любезное посещение.

— Итак, вы не знаете ее?

— Нет, я знаю только, что она стоит во главе какого-то благотворительного общества.

— В Париже?

— Нет, в Версале.

— В Версале? Она стоит во главе благотворительного общества?

— Монсеньер, я принимаю у себя женщин, которые не унижают бедняков, оказывая им помощь, а эта дама, которую какие-то сострадательные люди познакомили с моим положением, оставила, уходя, сто луидоров на камине.

— Сто луидоров? — с удивлением воскликнул кардинал и тотчас продолжал, поняв, что может оскорбить своим восклицанием Жанну, которая сделала быстрое движение при этих словах: — Простите, сударыня, я нисколько не удивляюсь, что вам дали такую сумму. Напротив, вы заслуживаете всяческого сочувствия со стороны тех, кто занимается благотворительностью, а ваше происхождение обязывает их помочь вам. Меня удивляет только, что речь идет о благотворительнице: эти дамы обыкновенно оказывают менее значительную помощь. Могли бы вы описать мне наружность той, что посетила вас, графиня?

— С трудом, монсеньер, — отвечала Жанна, желая разжечь любопытство собеседника.

— Как с трудом? Ведь она была у вас?

— Да. Но эта дама, вероятно не желая быть узнанной, прятала свое лицо под широким капюшоном и куталась в меха. Однако…

Графиня сделала вид, что припоминает.

— Однако? — повторил кардинал.

— Мне показалось… Но я ничего не утверждаю, монсеньер.

— Что вам показалось?

— Мне показалось, что я видела синие глаза.

— А рот?

— Маленький, но с довольно полными губами, особенно с нижней.

— Она высокого или среднего роста?

— Среднего.

— Какие руки?

— Безупречной формы.

— Шея?

— Длинная и тонкая.

— Выражение лица?

— Строгое и благородное.

— Произношение?

— С некоторым акцентом. Но вы, может быть, знаете эту даму, монсеньер?

— Откуда же мне знать ее, госпожа графиня? — с живостью спросил прелат.

— Я заключаю это по вашим вопросам, монсеньер. Быть может, вами руководит также чувство симпатии, связывающее между собой тех, кто занимается благотворительностью.

— Нет, сударыня, я не знаю ее.

— Но, монсеньер, нет ли у вас каких-то подозрений?

— Откуда же?

— Внушенных вам, например, этим портретом?

— А, — быстро ответил кардинал, опасаясь, не выдал ли он свои подозрения, — да, конечно, этот портрет…

— Этот портрет, монсеньер?

— … мне представляется портретом…

— … императрицы Марии Терезии, не правда ли?

— Думаю, что да.

— И вы полагаете?

— Я полагаю, что у вас была какая-нибудь немецкая дама, одна из тех, например, которые основали общество помощи бедным…

— В Версале?

— Да, в Версале, сударыня.

И кардинал замолчал.

Но было очевидно, что сомнения не оставили его и что присутствие этой коробочки в доме графини лишь усилило его недоверие.

Между тем, хотя от Жанны не ускользнуло, что у принца зародилась какая-то явно невыгодная для нее мысль, она никак не могла объяснить причину ее появления. А г-н де Роган начал подозревать, что графиня заманивает его в ловушку.

Действительно, интерес, проявляемый кардиналом ко всему, что делала королева, легко мог стать известным; такие слухи ходили при дворе и не были тайной, а мы уже рассказывали, с каким тщанием враги де Рогана старались поддержать враждебность между королевой и ее великим раздавателем милостыни.

Портрет Марии Терезии, коробочка, которой королева обыкновенно пользовалась и которую кардинал видел сотни раз в ее руках, — как попало это в руки нищей Жанны?

Правда ли, что королева сама побывала в этом бедном жилище?

И если да, то узнала ли ее Жанна? Не скрывала ли графиня для каких-нибудь целей оказанную ей честь?

Прелата обуревали подозрения, которые зародились в нем еще накануне. Имя Валуа и без того заставило его быть настороже, а теперь оказывалось, что речь шла не о бедной женщине, но о принцессе, поддерживаемой королевой, которая лично являлась к ней, чтобы оказать ей благодеяние.

Но была ли Мария Антуанетта до такой степени добра?

Тем временем Жанна, не спускавшая с кардинала глаз и читавшая на его лице все его сомнения, переживала нравственную пытку. Действительно, для человека, имеющего какую-нибудь заднюю мысль, настоящая пытка — видеть недоверие тех, кого он желал бы убедить в своей правдивости.

Молчание становилось затруднительным для обоих; кардинал прервал его первый:

— А заметили ли вы даму, сопровождавшую вашу благотворительницу? Можете ли вы описать ее?

— О, ее-то я очень хорошо разглядела, — отвечала графиня, — она высокого роста, красивая, решительного вида, с прекрасным цветом лица, с пышными формами.

— Другая дама называла ее по имени?

— Назвала один раз, но именем, данным при крещении.

— Каким же?

— Андре.

— Андре! — вздрогнув, повторил кардинал.

Это движение не ускользнуло от внимания графини де Ламотт.

Кардинал теперь все понял, и имя Андре рассеяло все его сомнения.

Действительно, всем было известно, что позавчера королева ездила в Париж с мадемуазель де Таверне. Слухи о позднем возвращении, о запертых дверях и супружеской ссоре между королем и королевой носились в Версале.

Кардинал вздохнул с облегчением.

На улице Сен-Клод не было ни ловушки, ни заговора. Госпожа де Ламотт показалась ему прекрасной и чистой, как ангел. Но надо было подвергнуть ее еще одному испытанию. Принц недаром был дипломатом.

— Графиня, — сказал он, — меня, сознаюсь, больше всего удивляет одно обстоятельство.

— Какое, монсеньер?

— Что вы, при вашем титуле и имени, не обратились к королю.

— К королю?

— Да.

— Но, монсеньер, я обращалась к королю с двадцатью ходатайствами, с двадцатью прошениями.

— И без успеха?

— Без всякого.

— Но, помимо короля, все принцы королевского дома откликнулись бы на ваши обращения. Например, господин герцог Орлеанский, который очень добр и любит иногда делать то, чего не делает король.

— Я обращалась и к его высочеству герцогу Орлеанскому, монсеньер, но безуспешно.

— Безуспешно! Это меня удивляет.

— Что же делать! Если человек беден и не имеет рекомендации, то его прошения обыкновенно не идут дальше передней принцев.

— Зато есть еще монсеньер граф д’Артуа. Люди, любящие пожить весело, иногда способны на такие хорошие поступки, каких не дождешься и от благотворителей.

— Монсеньер граф д’Артуа поступил так же, как и его высочество герцог Орлеанский и его величество французский король.

— Но ведь есть еще принцессы, тетки короля. О графиня, или я сильно ошибаюсь, или они должны были дать вам благоприятный ответ.

— Нет, монсеньер.

— Я не могу поверить, чтобы и мадам Елизавета, сестра короля, была так бесчувственна.

— Вы правы, монсеньер. Ее королевское высочество, получив мое прошение, обещала принять меня; но не знаю почему, приняв моего мужа, она, несмотря на все мои дальнейшие попытки, не пожелала дать мне более никаких известий о себе.

— Это, действительно, странно! — воскликнул кардинал.

И тотчас же продолжал, будто бы у него только что мелькнула эта мысль в голове:

— Но, Боже мой, мы забыли…

— О ком?

— О той особе, к которой вы должны были обратиться прежде всего.

— К кому же я должна была обратиться?

— К той, которая раздает милости и никому не отказывает в заслуженной помощи: к королеве.

— К королеве?

— Да, к королеве. Вы видели ее?

— Никогда, — с невозмутимой ясностью отвечала Жанна.

— Как, вы не подавали прошения королеве?

— Нет.

— Не пытались добиться аудиенции у ее величества?

— Пыталась, но неудачно.

— Но вы, по крайней мере, старались становиться на ее пути, чтобы она обратила на вас внимание и допустила ко двору? Это было бы недурное средство.

— Я никогда не прибегала к нему.

— Положительно, сударыня, вы говорите мне невероятные вещи!

— Нет, я и вправду была только два раза в Версале и видела там только двух лиц: доктора Луи, лечившего моего несчастного отца в больнице Отель-Дьё, и барона де Таверне, к которому имела рекомендацию.

— А что вам сказал господин де Таверне? Он имел полную возможность направить вас к королеве.

— Он сказал мне, что я действую очень неловко.

— Почему?

— Потому, что добиваюсь благосклонности короля на основании родства с ним. А это, естественно, не нравится его величеству, так как бедных родственников никто не любит.

— Это вполне в духе эгоистичного и грубого барона, — заметил принц.

Затем, вспомнив о посещении Андре, подумал про себя: "Как странно! Отец лишает надежды просительницу, а королева привозит к ней его дочь. Право, из этого противоречия что-нибудь да должно выйти".

— Клянусь честью дворянина, — продолжал он громко, — я поражен, услышав от просительницы, от женщины, принадлежащей к высшей знати, что она никогда не видела ни короля, ни королевы.

— Кроме как на портретах, — с улыбкой добавила Жанна.

— Ну, — воскликнул кардинал, вполне убежденный теперь в неведении и искренности графини, — я, если это понадобится, сам свезу вас в Версаль и сделаю так, чтобы его двери раскрылись перед вами!

— О монсеньер, вы безгранично добры! — благодарила, не помня себя от радости, графиня.

Кардинал подвинулся к ней ближе.

— Не может быть, — продолжал он, чтобы ваша судьба в скором времени не заинтересовала общество.

— Ах, монсеньер, — сказала Жанна, очаровательно вздохнув, — вы серьезно так думаете?

— О да, вполне.

— Мне кажется, что вы мне льстите, монсеньер.

И она пристально взглянула на него.

Действительно, эта неожиданная перемена не могла не удивить графиню, с которой кардинал десять минут назад обращался как истый принц — довольно небрежно.

Взгляд Жанны, умело направленный на кардинала, как стрела, пущенная из лука, затронул если не сердце кардинала, то его чувственность. В этом взгляде можно было прочесть огонь тщеславия или огонь желания: во всяком случае, огонь в нем был.

Господин де Роган хорошо знал женщин и должен был признаться, что редко видел более очаровательную особу.

"Ей-Богу, — подумал он, по-прежнему затаив заднюю мысль (без нее нельзя представить придворного, в котором всегда сидит дипломат), — право, было бы слишком удивительным, слишком необыкновенным счастьем, если бы я встретил честную женщину, кажущуюся по наружности обманщицей, и вместе с тем нищую, у которой при всей ее бедности есть могущественная покровительница".

— Монсеньер, — прервала его размышления сирена, — вы иногда впадаете в молчание, которое меня тревожит… Простите, что говорю вам это.

— Чем же оно тревожит вас, графиня? — спросил кардинал.

— Вот чем, монсеньер. Такой человек, как вы, бывает невежлив только с женщинами двух сортов.

— О, Боже мой! Что вы хотите сказать, графиня? Честное слово, вы пугаете меня.

— Да, — продолжала графиня, — с женщинами двух сортов… Я это сказала и повторяю снова.

— С какими же?

— С женщинами, которых они слишком любят или которых они недостаточно уважают.

— Графиня, графиня, вы заставляете меня краснеть. Я нарушил по отношению к вам правила вежливости?

— А вы не находите?

— Не говорите мне подобных вещей: это было бы ужасно!

— Действительно, монсеньер. Ведь вы не можете слишком любить меня, и вместе с тем, как мне кажется, я вам до сих пор не дала повода не уважать меня.

Кардинал взял Жанну за руку.

— О графиня, вы говорите так, как будто рассердились на меня.

— Нет, монсеньер, вы еще не заслужили моего гнева.

— И никогда не заслужу его, сударыня, начиная с этого дня, когда я имел удовольствия увидеть и узнать вас.

"А, мое зеркало, мое зеркало!" — подумала Жанна.

— И с этого дня, — продолжал кардинал, — моя забота уже не оставит вас.

— Монсеньер, — сказала графиня, не отнимая своей руки у кардинала, — не надо этого.

— Что вы хотите сказать?

— Не говорите мне про ваше покровительство.

— Боже меня сохрани употреблять это слово! Сударыня, оно унизило бы не вас, а меня.

— Итак, господин кардинал, допустим одну вещь, которая будет для меня крайне лестной…

— В таком случае, сударыня, допустим ее…

— Допустим, монсеньер, что вы были с простым визитом вежливости у госпожи де Ламотт-Валуа. И ничего больше.

— Но и не меньше, — отвечал галантный кардинал.

И, поднеся к губам руку Жанны, он запечатлел на ней довольно долгий поцелуй.

Графиня отняла руку.

— О, это простая вежливость! — сказал кардинал с очевидным удовольствием, но сохраняя полную невозмутимость.

Жанна снова протянула ему руку, к которой прелат приложился на этот раз с вполне почтительным поцелуем.

— Вот это хорошо, монсеньер.

Кардинал поклонился.

— Знать, — продолжала графиня, — что я буду занимать хотя бы самое маленькое местечко в уме такого выдающегося и такого занятого человека, как вы, — вот что, клянусь вам, будет служить мне утешением в течение целого года.

— Одного года! Это очень мало… Будем надеяться, что и дольше, графиня.

— Что же, я не спорю с вами, господин кардинал, — с улыбкой отвечала она.

Обращение "господин кардинал" без титула было фамильярностью, которую г-жа де Ламотт допустила уже дважды. Прелат, очень щепетильный в этом отношении, в другое время был бы неприятно поражен этим; но теперь дело приняло такой оборот, что он не только не удивился, но даже был доволен таким свидетельством расположения.

— А, доверие! — воскликнул он, придвигаясь еще ближе. — Тем лучше, тем лучше.

— Да, я полна доверия, монсеньер, потому что я чувствую в вашем высокопреосвященстве…

— Вы только что называли меня "господин кардинал", графиня.

— Простите меня, монсеньер: я не знаю правил придворного этикета. Итак, я говорю, что полна доверия, ибо вы можете понять такой характер, как мой, отважный и дерзкий, и чистоту моего сердца. Невзирая на все испытания бедности, несмотря на борьбу, которую мне пришлось выдержать с моими подлыми врагами, ваше высокопреосвященство сумеет взять от меня, то есть выделить из моих слов только то, что достойно его. Ваше высокопреосвященство не откажет отнестись к остальному снисходительно.

— Итак, мы друзья, сударыня. Это подписано, подтверждено клятвой?

— Я очень хочу этого.

Кардинал встал и приблизился к г-же де Ламотт, но так как его руки были расставлены более широко, чем нужно было для произнесения клятвы, то графиня, проворная и гибкая, ускользнула от них.

— Дружба втроем! — сказала она с неподражаемым выражением насмешливости и невинности в голосе.

— Как втроем? — спросил кардинал.

— Конечно. Разве не существует где-то на белом свете бедного жандарма, изгнанника, которого зовут граф де Ламотт?

— О, графиня, вы обладаете чересчур хорошей памятью.

— Но ведь не могу же я не говорить вам о нем, раз вы сами этого не делаете.

— А вы знаете, почему я не говорю ничего о нем, графиня?

— Скажите.

— Потому, что он сам сумеет напомнить о себе: мужья себя не забывают, поверьте мне.

— А если он заговорит о себе?

— Тогда заговорят о вас и о нас с вами.

— Почему?

— Например, будут говорить, что господин граф де Ламотт нашел хорошим или дурным, что господин кардинал де Роган посещает три, четыре или пять раз в неделю госпожу де Ламотт на улице Сен-Клод.

— О, что вы говорите, господин кардинал! Три, четыре, пять раз в неделю?

— А иначе какая же это дружба, графиня? Я сказал: пять раз; я ошибся. Надо было бы сказать: шесть или семь раз, не считая двадцать девятое февраля.

Жанна засмеялась.

Кардинал заметил, что она в первый раз соблаговолила смеяться его шутке, и это польстило ему.

— Разве можно помешать людям говорить? — сказала она. — Вы знаете, что это невозможно.

— Нет, можно, — отвечал он.

— Каким же образом?

— О, очень простым. Хорошо это или нет, но меня в Париже знают.

— Конечно, хорошо, монсеньер.

— Но вас, увы, не знают.

— Так что же?

— Поставим вопрос несколько иначе.

— То есть как это?

— Если бы, например…

— Кончайте.

— Если бы вы сами выезжали из дома вместо меня?

— Чтобы я ездила в ваш особняк? Я, монсеньер?!

— Вы ведь поехали бы к министру?

— Министр не мужчина, монсеньер.

— Вы очаровательны. Ну, дело идет не о моем особняке. У меня есть дом.

— Домик для свиданий, скажите прямо.

— Нет, дом, принадлежащий исключительно вам.

— А, — воскликнула графиня, — принадлежащий мне! Где же это? Я не имела понятия о нем.

Кардинал, снова было усевшийся, поднялся.

— Завтра, в десять часов утра, вы получите адрес. Графиня покраснела; кардинал галантно взял ее руку. На этот раз поцелуй был одновременно и почтителен, и нежен, и смел.

Затем оба обменялись поклонами, в которых сказался остаток шутливой официальности, обещавшей близость в скором будущем.

— Посветите монсеньеру! — крикнула графиня. Старуха явилась со свечой.

Прелат вышел.

"Ну, — подумала Жанна, — кажется, я сегодня сделала немалый шаг в свет".

"Ну-ну, — думал кардинал, садясь в карету, — я сделал два дела сразу. Эта женщина слишком умна, чтобы не обойти королеву, как обошла меня".

XVI

МЕСМЕР И СЕН-МАРТЕН

Было время, когда не занятый никакими делами и имевший много свободного времени Париж страстно интересовался вопросами, которые в наше время составляют монополию богачей, называемых бесполезными людьми, и ученых, называемых бездельниками.

В 1784 году, то есть в то время, о котором мы теперь ведем речь, модным вопросом, заслонившим собою все другие, вопросом, который носился в воздухе и поднимался во все мало-мальски высокие сферы общества, как испарения поднимаются к вершинам гор, была таинственная сила месмеризма. Открывшие ее ученые, не желая делать ее общедоступной с самого начала, окрестили ее именем человека, то есть дали ей аристократическое наименование вместо одного из тех научных греческих названий, при посредстве коих стыдливая скромность современных ученых делает популярными научные понятия.

Действительно, к чему было демократизировать науку в 1784 году? Разве народ, мнения которого его правители не спрашивали целых полтора века, считался за что-нибудь в государстве? Нет, народ был плодоносной землей, дававшей урожай; жатва была богатой, ее собирали. Но землевладельцем был король, а жнецом — дворянство.

Теперь все это изменилось… Франция напоминает песочные часы, отсчитывавшие века: они показывали в продолжение девяти веков время власти короля, но могущественная десница Божия повернула их, и они будут в продолжение многих веков показывать время власти народа.

Итак, в 1784 году имя какого-нибудь лица служила рекомендацией. Теперь же, наоборот, успех определяется именем какой-нибудь вещи.

Но оставим сегодня и взглянем на вчера.

По сравнению с вечностью что значит полувековой срок, истекший с тех пор? Это меньший промежуток времени, чем расстояние, отделяющее вчерашний день от сегодняшнего.

Доктор Месмер находился в Париже, как мы могли это узнать из слов самой Марии Антуанетты, просившей у короля позволения посетить его. Да будет же нам позволено сказать несколько слов о докторе Месмере, чье имя, сохранившееся в настоящее время в памяти лишь немногих его единомышленников, в ту эпоху, которую мы пытаемся описать, было у всех на устах.

Доктор Месмер привез с собой около 1777 года из Германии, страны туманных грез, науку, полную облаков и молний. При свете этих молний ученый видел только одни облака, образовывавшие над его головой темный свод, а простые смертные видели одни только молнии.

На ученом поприще Месмер выступил впервые в Германии с теорией о влиянии планет на людей. Он пытался доказать, что небесные тела при помощи силы, вызывающей их взаимное притяжение, оказывают известное воздействие на одушевленные тела и главным образом на нервную систему при посредстве тонких флюидов, наполняющих всю Вселенную. Но эта первая его теория была слишком отвлеченной. Чтобы понять ее, надо было быть знакомым с учением таких людей, как Галилей и Ньютон. Она была смесью астрономических данных с астрологическими фантазиями и не могла стать ни популярным, ни аристократическим учением. Для этого дворянству пришлось бы превратиться в ученую корпорацию. Месмер оставил свою первую теорию и увлекся учением о магнитах.

Магниты служили в то время предметом усердного изучения; их притягательная или отталкивающая сила сообщала минералам жизнь, несколько напоминавшую человеческую, наделяя их преобладающими в жизни человека страстями: любовью и ненавистью. Вследствие этого магнитам приписывали удивительную силу для излечения болезней. Месмер присоединил это действие магнита к своей первоначальной теории и стал ждать, что может выйти из этого соединения.

К несчастью, Месмер встретил при своем появлении в Вене соперника, который уже приобрел себе там имя. Этот соперник, по фамилии Галль, заявил, что Месмер заимствовал свою теорию у него. Тогда Месмер, человек изобретательный, объявил, что оставляет магниты, которые ему не нужны, и будет лечить уже не минеральным магнетизмом, а животным.

Это слово, произнесенное в качестве нового в науке, не означало тем не менее открытия: магнетизм, известный древним и игравший такую важную роль в египетских таинствах и в пророчествах греческих пифий, по преданиям, уцелел и в средние века. Собранные воедино, отдельные части этой науки использовались колдунами тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого столетий. Многие из них были сожжены на кострах и умерли мучениками исповедоваемого ими странного культа.

Урбен Грандье был не кто иной, как магнетизер.

Месмер немало слышал про чудеса, которые производились посредством этой науки.

Джузеппе Бальзамо, герой одной из наших книг, оставил некоторый след своего пребывания в Германии и главным образом в Страсбург; Месмер принялся собирать все данные, касающиеся этой науки, рассеянные и неуловимые, как огоньки, летающие по ночам над болотами. Он создал из них законченную теорию и цельную систему, которую назвал месмеризмом.

Добившись таких результатов, Месмер сообщил свою теорию Парижской академии наук, Лондонскому королевскому обществу и Берлинской академии. Два первых учреждения не потрудились даже ответить, а третье заявило ему, что он сумасшедший.

Месмер вспомнил тогда про греческого философа, отрицавшего движение и посрамленного в споре своим противником, который прошел перед ним несколько шагов.

Он поехал во Францию, принял из рук доктора Шторка и окулиста Венцеля семнадцатилетнюю девушку, страдавшую болезнью печени и "темной водой", и через три месяца лечения больная выздоровела и прозрела.

Это исцеление убедило очень многих, и в том числе одного врача, по фамилии Делон: из противника он стал апостолом этого учения.

С этой минуты известность Месмера росла все больше и больше; Академия высказалась против новатора, а двор — за. Министерство вступило с Месмером в переговоры, убеждая его обогатить человечество, опубликовав изложение своей доктрины. Доктор запросил слишком дорого. Стали торговаться, и г-н де Бретейль предложил ему от имени короля пожизненную пенсию в двадцать тысяч ливров и десять тысяч ливров жалованья за подготовку трех лиц, выбранных правительством, к практическому применению его учения.

Но Месмер, возмущенный такой скупостью короля, отказался от предложения и уехал в Спа, на воды, с несколькими больными.

Но тут он получил неожиданный удар. Делон, его ученик, обладатель знаменитого секрета, который Месмер отказался продать за тридцать тысяч ливров в год, открыл у себя общедоступный курс лечения месмеризмом.

Месмер, узнав эту печальную весть, стал возмущаться, что его обокрали, обманули, и чуть не лишился рассудка. Тогда одному из его больных, г-ну де Бергасу, пришла счастливая мысль — передать открытие знаменитого ученого товариществу на вере. Составилось акционерное общество из ста человек с капиталом в триста сорок тысяч ливров; оно поставило Месмеру условие познакомить акционеров с его учением. Он согласился на это, получил капитал и вернулся в Париж.

Время для этого оказалось благоприятным. В истории народов, находящихся на пороге эпохи преобразований, бывают такие минуты, когда вся нация останавливается как бы перед неведомым препятствием, колеблясь и чувствуя пропасть, к краю которой она подошла, пропасть, которую она только угадывает, но не видит.

Франция переживала одну из таких минут. Внешне она казалась спокойной, но умы ее волновались. Общество было как бы погружено в дремоту, убаюканное мнимым счастьем, конец которого уже можно было предвидеть, подобно тому как, подходя к опушке леса, видишь перед собой между деревьями поляну. Это спокойствие, непрочное и неестественное, было томительно; все искали сильных ощущений, и все новое, каково бы оно ни было, принималось с радостью. Парижане стали слишком легкомысленными для того, чтобы заниматься, как в прежние времена, серьезными вопросами государственного управления или молинизмом, но готовы были ссориться из-за музыки (одни держали сторону Глюка, другие — Пуччини), страстно интересоваться "Энциклопедией" и горячо увлекаться "Мемуарами" Бомарше.

Появление новой оперы занимало умы гораздо более, чем заключение мирного договора с Англией и признание республики Соединенных Штатов. Одним словом, Франция переживала один из тех периодов, когда умы, пришедшие при помощи философов к познанию истины, то есть к разочарованию, пресыщаются определенными и ясными рамками возможного, открывающего основу и сущность всего, и, делая шаг вперед, силятся переступить через границу мира реального, чтобы проникнуть в мир грез и вымыслов.

Действительно, если с одной стороны доказано, что только самые простые и понятные истины быстро становятся популярными, то не менее признано и то, что все таинственное полно неотразимой привлекательности для всех народов.

Таким же образом и французский народ неудержимо манила и влекла к себе таинственность месмерических флюидов, которые, по словам людей убежденных, возвращали здоровье больным, рассудок — сумасшедшим и делали безумными мудрецов.

Все интересовались Месмером. Что он делает? На ком проявил свои удивительные чудеса? Какому знатному вельможе возвратил зрение и силы? Какой даме, утомленной бессонными ночами и игрой, укрепил нервы? Какую молодую девушку заставил в магнетическом сне прочесть свою будущую судьбу?

Будущее! Это слово было великим во все времена, оно всегда возбуждало жгучий интерес во всех умах, ибо сулило разрешение всех проблем. Действительно, что представляло собой настоящее?

Королевская власть лишилась своего ореола, дворянство — былого значения, торговля была в упадке, народ бесправен, все общество не имело уверенности.

Начиная с королевской семьи, погруженной в тревогу и одинокой на престоле, и кончая голодной семьей простолюдина в грязной каморке — повсюду царили бедность, стыд и страх.

Забыть о других и думать только о себе, черпать из нового, странного, неведомого источника уверенность в продлении жизни и в неизменном здоровье, отвоевать себе хоть что-нибудь у скупого Провидения — разве все это не было достаточным основанием для вполне понятного влечения к неизвестному, завесу которого Месмер слегка приподнимал перед любопытными?

Вольтер умер, и во Франции не раздавалось больше ничьего смеха, кроме смеха Бомарше, еще более горького, пожалуй, чем у великого учителя. Руссо также умер, и с ним вместе во Франции умерла религиозная философия. Руссо хотел поддержать религию, но, с тех пор как его не стало, никто не осмеливался на это, опасаясь не выдержать тяжести задачи.

В прежние времена война была важным занятием для французов. Короли поддерживали в своих интересах национальное геройство; теперь же единственная война, в которой участвовали французы, велась за американцев, да и к тому же король в ней лично нисколько не был заинтересован. Действительно, в ней сражались за неведомую цель, называемую американцами независимостью (слово, которое французы переводят посредством отвлеченного понятия "свобода").

Но эта война была далеко, она велась не только чужим народом, но в другой части света и лишь недавно кончилась. Взвесив все это, не лучше ли было интересоваться Месмером, этим немецким врачом, во второй раз за шестилетний срок приводившим в волнение всю Францию, чем лордом Корнуоллисом или Вашингтоном, которые были так далеко, что ни того ни другого все равно никогда нельзя было увидеть?

Месмер же был тут: его можно было видеть, потрогать, и, главное — а это составляло предмет высшего честолюбия трех четвертей парижан, — ощутить его прикосновение.

Итак, этот человек, который, приехав в Париж, не встретил ни в ком поддержки, даже в королеве, так охотно вообще оказывавшей поддержку выходцам из своей страны, этот человек, оставшийся бы неизвестным, если бы не доктор Делон, успевший уже предать его, поистине царил теперь над всеми умами, оставив далеко за собой короля, о котором никогда и не говорили, г-на де Лафайета, о котором еще не говорили, и г-на де Неккера, о котором уже перестали говорить.

И вместе с тем (как будто этот век задался целью дать каждому уму то, что сообразно с его склонностями, каждому сердцу — то, что сообразно с его влечениями, каждому телу — то, что сообразно с его потребностями), лицом к лицу с Месмером, представителем материализма, встает спиритуалист Сен-Мартен, учение которого доставляло утешение тем, кого оскорблял позитивизм немецкого врача.

Пусть читатель вообразит себе атеиста с вероучением более отрадным и кротким, чем сама религия; республиканца, полного изысканного почтения и уважения по отношению к королю; дворянина, принадлежащего к привилегированному сословию, но горящего нежной, сердечной любовью, даже влюбленностью к народу; пусть читатель представит себе тройную силу такого человека, одаренного красноречием самым логичным, самым пленительным и направленным против всех земных культов, которые он называл бессмысленными лишь потому, что они признавали существование божества.

Пусть себе вообразят Эпикура с напудренными волосами, в вышитом платье, в камзоле с золотыми блестками, в атласных панталонах до колен, в шелковых чулках и в башмаках с красными каблуками; Эпикура, не довольствующегося более ниспровержением богов, в которых он не верит, но колеблющего устои правительств, на которые он смотрит так же, как и на религиозные культы, на том основании, что они никогда не бывают согласны между собой и почти всегда приводят человечество только к несчастиям.

Он выступает и против законов общества на одном только основании: законы эти одинаково карают различные преступления; они наказывают за проступки, не принимая в соображение их причины.

Вообразите себе теперь, что этот искуситель, именующий себя Неведомым философом, стремясь объединить людей, придерживающихся совершенно различных убеждений, включает в свое учение все, чем только воображение способно украсить обещанный духовный рай; вместо слов "Все люди равны", что само по себе нелепость, он изобретает следующую формулу, которая кажется нечаянно сорвавшейся с тех самых уст, что отрицают ее: "Все мыслящие люди — короли!"