8

Женя очнулась, открыла глаза и увидела перед собой крышку гроба, только непомерно большую, сбитую из брёвен, расколотых пополам. И догадалась, что это гробница, должно быть, выстроенная погорельцами, однако смутил тусклый свет, сочившийся откуда-то слева. Вероятно, у молчунов был такой обычай — оставлять горящую свечу в могиле.

Она отчётливо помнила последнюю яркую картинку: растерянного Рассохина с винтовкой, пороховой толчок ветра в лицо, удар пули и руки Прокоши, подхватившие её уже у самой земли. И свою последнюю мысль запомнила: крикнуть, чтобы не стрелял, потому что она беременна. Если бы успела, то Стас бы не посмел убивать — отпустил.

И это был не сон!

В первую минуту Женя не сомневалась, что Рассохин стрелял, только вот странно: она продолжала думать, видеть и даже слышать, потому что доносился какой-то постукивающий деревянный звук. Она скосила глаза влево, а потом повернула голову: на столе горела керосинка с увёрнутым фитилём, с другой стороны сидели старик со старухой, примкнувшие по пути, и сосредоточенно хлебали что-то из деревянной миски. Старик был благообразный, расчёсанный, с седой до желтизны бородой, а бабуля — маленькая, в платочке — божий одуванчик. Оба какие-то сказочные, словно иллюстрации в детской книжке. Женя привстала, огляделась и вспомнила, что это вовсе не гробница — так выглядит потолок в подземном убежище огнепальных.

— Ты спи, спи, — сказала старушка. — Рано ещё...

— Меня убили, — призналась она.

Старики переглянулись тревожно.

— Что ты говоришь-то, ласточка? — участливо спросила бабуля. — Должно, приснилось тебе!

— Нет, я же помню!.. Рассохин стрелял.

— Ну, полно! — она положила ложку и присела рядом. — Спала ты беспокойно, бормотала... Пригрезилось. Это бывает, когда в положении. За дитя переживаешь, вот и снится дурное. Ложись и вспоминай доброе, радостное.

Её спутник за столом продолжал невозмутимо хлебать из миски.

— Но он же выстрелил! — беспомощно пролепетала Женя. — Прямо мне в грудь. Почуяла, как пуля стукнула...

— Сама ещё как дитя, ей-богу! — тихонько рассмеялась старушка. — Коли выстрелил бы, дак убил! А ты жива, и царапинки на тебе нету. Это не пуля стукнула, это младенец ножкой торкнул. У тебя же в утробе общежитие целое.

Она ощупала себя, рассмотрела одежду на груди.

— И правда... А где Прокоша?

— Дак они с Христей под горой ночуют. Тепло ещё на улице... Рассветёт — и пойдёте.

Женя легла и только закрыла глаза, как опять увидела Рассохина с винтовкой в самый момент выстрела. Полежала, попробовала отвлечься, сморгнуть видение — не получалось. И смотреть в потолок было жутковато. В животе и впрямь ощутилась некая возня, потом отчётливый толчок, отдавшийся в рёбра. До этого младенцы смирно лежали, даже и не чуяла.

— А Рассохин приходил? — спохватилась она. — Он был?

— Вчера ещё приходил, — умиротворённо проговорила сказочная бабуля. — Неужто не помнишь?

Яркая картина выстрела затмила всё остальное, будто жизни не существовало — ни прошлой, ни настоящей. Она лишь пожала плечами.

— Рано легла, так и заспала... — заворковала было старушка. — Солнце на закат пошло, а тебя в сон поклонило.

— Что он сказал?

— Отпускаю — сказал. И ушёл. По-доброму расстались.

Женя потрясла головой.

— Но почему в сознании осталось?.. Будто стрелял!

Старушка погладила её по голове.

— Так это во сне! Ты в Усть-Карагаче бывала, поди?

— Бывала...

— Видала — памятник стоит? В сквере? Комсомолке Раисе Березовской?

Женя оживилась.

— Ну конечно!

— Так это мне памятник, — охотно заговорила бабуля. — Я — та самая комсомолка. А секретарю во сне привиделось, будто огнепальные мне камень на шею привязали и в реку бросили. Даже свидетелей нашёл. У нас любовь была с секретарём. Вот он и слепил памятник.

Старик, похоже, был не только молчун, но ещё и глухой, сидел со взглядом отсутствующим, отстранённым, будто никого и рядом не было. Дохлебал, облизал ложку и, утерев усы полотенцем, уставился на огонёк лампы. Этот его непоколебимый вид и старушкин увещевательный говорок в самом деле на некоторое время умиротворили колкие мысли, и даже потолок перестал напоминать крышку гроба.

— Слепил он памятник и отпустил меня, — продолжала сказочная бабуля. — На сердце отлегло, а жизнь-то идёт. Нашёл какую-то другую комсомолку и женился. И мне как-то покойно стало, отпустил меня.

— Всё равно: почему он стрелял? — обидчиво спросила Женя. — Если даже во сне?

— На то и сон, — назидательно сказала бывшая комсомолка. — Толкование-то обратное. Стрела — это любовь. Стрелял — значит с любовью отпустил, обиды с собой не унёс. А уж из ружья ли, из чего ещё — всё одно.

— Может, и стрелял, — внезапно и невпопад проговорил старик. — Да промазал... У Христи отродясь добрых винтовок не бывало.

— Ты что такое мелешь-то? — с ворчливым изумлением вымолвила бабуля. — Я сон толкую!

— Дак и я говорю... Кривоваты у него винтовки, через коленку гнутые. И патроны у него старые, мочёные.

— Ты его не слушай, — рассыпалась смешком бабуля. — Глуховатый стал. Жалуется: пташки в лесу петь перестали... А был какой! Что твой Прокоша. Ногами своими ступить не позволял, всюду на руках носил. Мы ведь, отроковицы, ровно щенята малые: кто от земли оторвал, того вовек не забудешь.

Эта забавная пара стариков окончательно отвлекла Женю от навязчивой памяти сновидения. А скоро и Прокоша явился, взял на руки и понёс в обратный путь.

Маленькое родимое пятнышко под левой грудью она обнаружила не сразу, поскольку в скиту вообще не знали зеркал — ни малых, ни больших. Да и представить себе было трудно, чтобы жёны кержаков в них смотрелись, тем паче оголяя себя. Сначала Женя случайно нащупала некую коросточку, подумала: смолистая кедровая скорлупка залетела. Попыталась отщипнуть. Однако чешуйка пристала, прикипела так, что отдиралась болезненно, но всё же отодралась. Она внимания не обратила, и только когда пошла в баню, истопленную нежарко, наполненную эфирными ароматами пихтовой хвои и живицы, вновь нащупала коросту, теперь уже побольше размером. Женя пополнела, и без того немаленькая грудь увеличилась ещё на размер, поэтому заглянуть под неё и что-либо толком рассмотреть оказалось невозможно. Тогда она поднесла шайку к окошку и заглянула в воду, как в зеркало. Пятно оказалось не чужеродным — живым, выступающим из её плоти, и цвет имело малиновый.

Это открытие произошло вскоре после возвращения с прощального свидания. Крупная родинка потом подросла ещё, стала выпуклой и слегка отвердела, но никак не походила на шрам, оставленный пулей. К тому же на обратном пути сон не то чтобы забылся вовсе, но угасла его яркость, ощущение реальности.

По дороге Женя оценила молчаливое благородство суженого своего, в последнее время много думала об этом. Из богатыря, из ласкового и желанного мужчины Прокоша превращался в мужа и мудреца, умеющего оценить чувства соперника, укротить его желание мести. Но самое главное — он так бережно и ненавязчиво освободил, очистил её душу от сомнений, так искусно развязал последние узелки, связывающие Женю с прошлым, что она впервые ощутила себя свободной. Рассохин приснился ей стреляющим в последний раз и более уже не вспоминался ни наяву, ни во сне, и теперь она ничем не тяготилась. Прокоша сделал всё это осознанно, и результате осмысленных, глубоко продуманных действий, неожиданно представ перед ней совсем в ином образе. Она как-то неожиданно призналась себе, что, даже забеременев, продолжала взирать на мужа, как на некое приключение; смотрела на него, как питерская барыня смотрит на дикого, таёжного красавца-оленя, избалованная видом понурых, приручённых самцов из зоопарка. А он кроме всех мужских достоинств обладал не только горячим, страстным нравом, но был мыслящим, тонко чувствующим и незаурядным человеком. И тем становился всё интереснее!

Появление родинки непроизвольно увязалось с этим её новым отношением к Прокоше и воспринималось как некий символ, метка переходного этапа, начало иного существования. Обнаружив её, Женя сделала последнюю запись в дневнике и потеряла охоту описывать свою жизнь у огнепальных. Хотелось просто жить, не задумываясь о том, что было, прошлое отпало, отвалилось, словно короста с зажившей раны, оставив на память пятнышко под левой грудью.

И, напротив, между нею и мужем возникла некая незримая, связывающая их пуповина, появилось желание быть всё время рядом с ним, что бы он ни делал. А молчаливый муж минуты не сидел без работы, каждый вечер что-нибудь мастерил в избе, и можно было наблюдать за ним, чуть приоткрыв дверь в мужскую половину. Он готовился к зиме, шил что-то из меха, из кожи, плёл из лозы и столярничал. Потом Женя стала ходить с Прокошей на огород, замаскированный в старом горельнике, где созрели репа, редька, лук и прочие овощи. Работать он по-прежнему не позволял, стелил пихтолапку на валежину, покрывал берестой и усаживал. А сам ковырялся на узеньких, каких-то игрушечных грядках, расположенных между горелых высоких пней, кустов малинника и чёрных головней. Всё здесь было необычно, в том числе и урожай оказывался не игрушечным: Прокоша приносил золотые тыквы в обхват, сказочную репу размером с человеческую голову, морковку величиной с бутылку. Всё раскладывал к ногам Жени и только улыбался. Она же видела, что радуется он не урожаю, а ей и той плодоносной жизни, которая его окружает. Вначале она всякий раз думала, как мало человеку надо! И насколько лёгким, простым и весёлым бывает труд, чтобы вдоволь обеспечить своё существование.

Когда они вместе отправлялись рыбачить на Карагач, Женя и вовсе приходила в восторг от удачливости и везучести своего мужа. Появляться осенью на реке ещё было опасно: полевой сезон не закончился, поисковые отряды рыскали по всем притокам и основному руслу, но сколько бы раз ни приходили на берег, никогда никого не видели. Поэтому Прокоша безбоязненно доставал спрятанный облас, выезжал на середину и бросал сеть. Всего один раз, но вылавливал сразу нескольких крупных нельм!

— Прокоша, ты волшебник! — однажды восхищённо сказала Женя.

Она уже привыкла ко многим чудесам, которые творились вокруг. Например, лосихи сами приходили ко дворам, чтоб их подоили, но она быстро разгадала фокус: просто огнепальные телят запирали в загонах — и матки далеко не отходили от скита. Покормятся и скорее бегут, а кержаки сдоят у них молока, сколько надо, и только потом лосят подпускают. Поэтому и не держали домашнего скота, собак не заводили, хотя все были охотниками, даже кур не было. Считалось: лайки слишком много и без нужды лают, петухи — кричат и этим выдают потаённые жилища молчунов, не любивших никакого лишнего шума.

Жене казалось, что всё вокруг становится привычным, своим, и прошлое уже не вспоминается так остро; напротив — радостное будущее всё сильнее толкалось изнутри, нызывая иногда чувство восторга. Но однажды утром она вышла из вечнозелёного кедровника, увидела, что пожелтели и покраснели листья на деревьях, и вдруг так защемило душу! Тут ещё стая журавлей проплыла над головой с прощальным кликом — и она неожиданно для себя расплакалась, и в голове просветлело.

— Что же я делаю? — спросила она сама себя вслух.

И поняла, что грядущей зимы не пережить в скиту! Она просто умрёт от тоски среди молчунов. А зима здесь не питерская — долгая, сибирская, и с утра до вечера будет одно и то же. Нет, надо бежать, лететь отсюда немедленно, пока не замёрзла река и не окончился полевой сезон у геологов! И беременность — это не причина, чтоб оставаться. Рассохин сам виноват, что её похитили, и пусть искупает вину! Но даже если и откажется, не смертельно. Страшнее остаться здесь навсегда, без родного шумного Питера, без привычного круга друзей. Да как же она могла променять всё это на дикую скитническую жизнь? Затмение нашло, помрачение разума...

Теперь она знала почти сухой путь до Карагача, знала, где у Прокоши спрятан облас и весло. Можно просто сесть и сплавиться по течению до ближайшего лагеря. Муж почти каждое утро уходит на промысел, оставляя ей пищу на целый день, и времени достаточно, чтобы уйти от всякой погони. И только она так подумала, как тотчас оказалась на руках у Прокоши. Когда и подкрался, не заметила, увлечённая своим дерзкими планами. Он же оторвал её от земли и в один миг оторвал ото всех мыслей о побеге. Его волшебная борода была мягкая, щекотная, и так стало уютно лежать на руках, уткнувшись лицом в золото, даже осенью пахнущее кедровым цветом.

Первый раз Женя сказала о волшебстве, повинуясь мгновению восторга, однако впервые задумалась над своими же словами, когда уже выпал снег и муж согласился взять её на охоту. С осени он часто ходил на промысел и что добывал, она никогда не видела, домой приносил уже выделанные беличьи шкурки и сначала сшивал их в некое полотно. Женя думала, что одеяло шьёт, но из этого полотна каким-то чудесным образом получилась роскошная шуба, в которую Прокоша её и обрядил, а ещё — три спальных мешка для младенцев, что-то вроде конвертов. Она и раньше просилась на охоту, однако муж не брал, а тут молча кивнул и повёл на самый край кедровника. Прежде ей казалось, что с луками бегают только кержацкие дети, однако и взрослые молчуны ходили с ними промышлять зверей, и опять от нужды всё время скрывать своё существование. Прокоша подвёл Женю к кедру, пальцем указал в крону, а сам заложил тупую с деревянным набалдашником стрелу и выстрелил. Она ничего и понять не успела, как к её ногам упал соболь — крупный, чёрный, искристый! Но муж ещё более удивил, когда побродил немного по кедрачу, нашёл нужное дерево и опять пустил стрелу. И как в волшебной сказке — ещё один соболь свалился! Однако и на этом чудесная охота не закончилась.

— Троица ниспослана, — сказал он деловито и направился к другому кедру.

— Кем ниспослана? — с лёгкой боязнью и восторгом спросила Женя.

Прокоша что-то высмотрел на дереве, прицелился, выстрелил и ответил:

— Провидением.

И больше ничего объяснять не стал, подхватил добычу и повёл жену домой. Потом он выделал шкурки соболей и преподнёс ей богатую боярскую шапку.

Тогда она и спрашивать не стала, что такое провидение, вспомнила своё прежнее восхищение его волшебством — IПрокоша всё наперёд знал! И не делал ни единого лишнего шага, движения, какого-нибудь пустого, напрасного дела, поэтому никогда не выглядел измученным, уставшим и разочарованным. Он существовал в некоем ритме с этим провидением и слушал только его голос, возможно, потому и молчал, чтоб не пропустить ни единого слова.

Но окончательно она убедилась, что муж ясновидящий, когда в начале января он неожиданно вошёл в светёлку, подышал на свои руки и приложил к животу.

— Срок, ласточка, — сказал радостно и удалился.

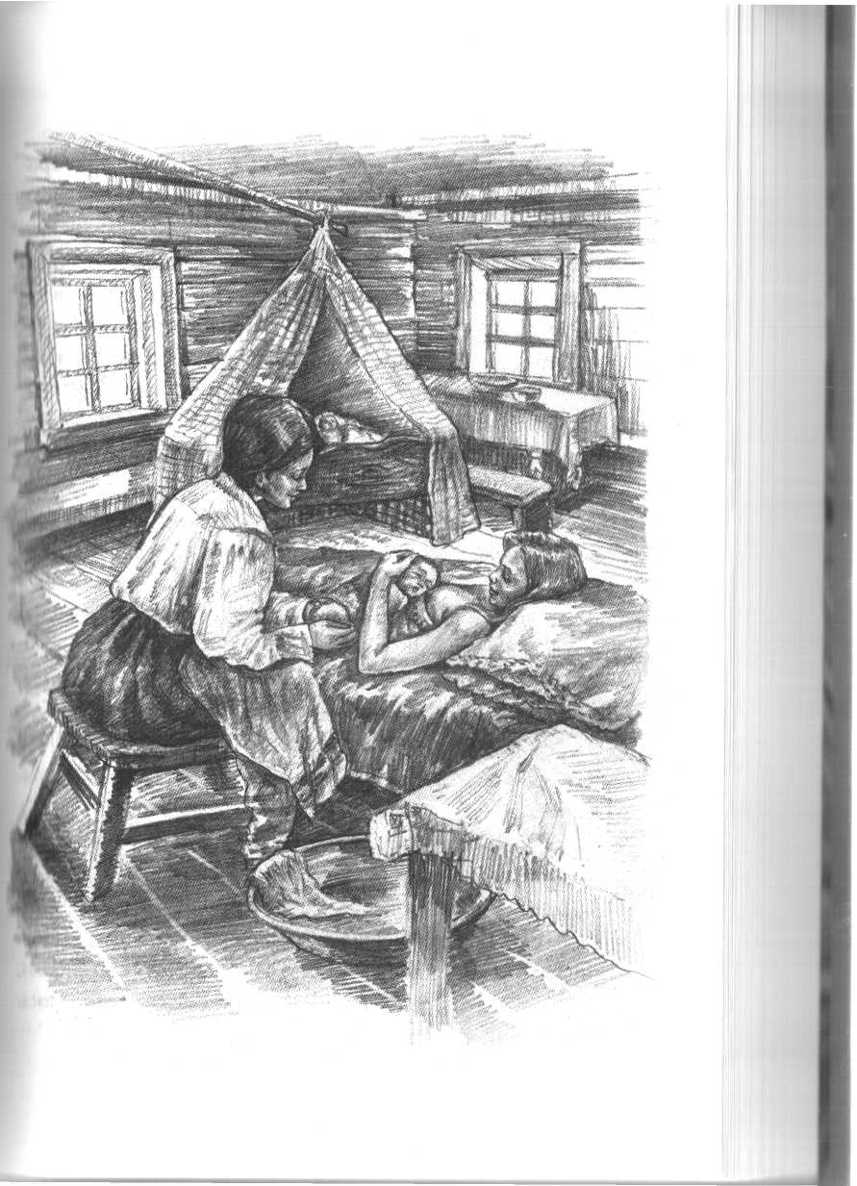

Женя научилась понимать его с полуслова, однако не собиралась рожать, никаких позывов, знаков не чуяла. По её подсчётам, недели полторы ещё оставалось ходить. А Прокоша сам уже не показывался, но прислал роды принимать многодетную Галю Притворову. Та тоже руки свои приложила и говорит:

— Верно, срок, поспешать надо. Сейчас схватки начнутся, лежи пока.

Принесла две новенькие кедровых лохани, в одну воды тёплой налила, каких-то травок набросала, горящих угольков из печи и вдобавок накапала золотистой жидкости из зелёной склянки. Дух по светёлке разлился благостный, словно в кедровнике жарким весенним днём, и послышалось, будто птицы запели. И только закончила приготовления, как схватки начались. Женя помнила, как Лизу рожала в питерском роддоме, знала, как нескоро ещё до родов, но тут сразу воды отошли. Галя помогла ей сесть над лоханью, сама присела за спиной, ладонями голову обхватила и начала тужиться, будто рожает. Женя и боли не почувствовала, и даже ни разу не крикнула, хотя изготовилась. В лохань что-то хлюпнуло и живот опал.

— Вот и разрешилась, — обыденно произнесла повитуха, отпуская голову роженицы.

В первый момент Женя ощутила разочарование и даже обиду.

— Почему один? — спросила. — Сказали: тройня...

— Да погоди, только принимать поспевай.

Подала ей пелёнку, достала из лохани младенца, перевязала пуповину, перерезала ножницами и вручила.

— Держи первого. Да запоминай.

А он сам задышал и даже не заплакал! Лежит, глазками морг-морг и будто озирается уже.

— Вот оно, семя молчунов, — произнесла Галя с гордостью.

И словно волшебница, второго из лохани извлекла!

— Принимай!

Женя уж никак не думала, что и третий будет. Но он был!

Три минуты прошло — тройня едва в руках помещалась! Успела рассмотреть — все мальчики, и хоть бы один пикнул. Лежат ещё скорченные, сморщенные, со сжатыми кулачками, ножками двигают и все как один смотрят синими Прошкиными глазами.

Повитуха велела Жене лечь, а сама переложила новорождённых на стол, приготовила воду в другой лохани и принялась их купать, ротики, ушки очищать да пеленать.

— Ты сразу нареки сыновей, — посоветовала она между делом. — А я пелёнки помечу, чтоб не путать. Они покуда все на одно лицо. Что старики-то сказали?

Женя только сейчас и вспомнила, что Прокоша о тройне сказал, но какими именами назвать — нет.

— Ничего старики не сказали, — призналась она.

— Значит, доверие тебе оказано. Сама нарекай.

— Имена у огнепальных чудные, не знаю, какие и дать. Я уже думала...

— Давай, которые самой по душе.

— А что Прокоша скажет? Вдруг не понравится?

— Какие дашь, такие и примет. Его дело — дочерей нарекать.

А Женя приподнялась, глянула на младенцев — лежат рядком и все спят.

— Они что же, близнецы?

— Тройняшки они, — со знанием дела определила повитуха. — Разные, и характер будет у каждого свой.

У неё в голове вертелось первое имя — Прокоша, то есть, Прокопий, но второе — Стас. А третьего ещё не было вообще.

— А подумать можно? — спросила Женя.

— Можно, конечно, — просто согласилась Галя. — Это я к тому, чтобы ты не напутала, когда к груди прикладывать станешь.

— Разберусь как-нибудь, — легкомысленно отозвалась она. — Дело нехитрое...

Повитуха вдруг опечалилась.

— Хитрое это дело, ласточка. Можно отнести и к предрассудкам, да не всё так легко. Почему старики и имён не назвали.

— Почему?

— Судьбы третьего не позрели. На тебя возложили.

— Не понимаю, — искренне призналась Женя.

— Что тут не понимать? — вздохнула Галя. — У огнепальных правило строгое: если дитя в первый раз к одному соску приложила, к нему всегда и прикладывай. Попутаешь — и судьбу им попутаешь. Груди у тебя две, а младенцев — трое, Третьему всегда одёнки достанутся от двух первых. Изрочишь с младенчества. Или много от двух перепадёт — всегда пресыщен будет, или вовсе ничего — всю жизнь ему голодать. Вырастет парень изгоем. Вот и задали тебе старики задачу. Вся надежда на материнское сердце. А мужики твои долго молчать не станут. Сейчас поспят, запоют и узнаешь, какие говорливые молчуны бывают. Молоко-то уже прибывает... I

Женя к тому времени уже привыкла во всём на Прокошу полагаться, как на судьбу. Она даже не заметила, когда и утвердилась столь необычная для её своенравного характера привычка, в какой момент согласилась ему повиноваться. Но заметила облегчение, беззаботность: как он сделает, поступит, так тому и быть, поскольку всё наперёд знает.

— Скоро ли Прокоша придёт? — спросила безнадёжно.

— Ты давай сама думай, — как-то безжалостно поторопила повитуха. — Тут на Прокошу не надейся.

Запелёнутые младенцы лежали рядком, посапывали, и всё ещё были словно чужие: слишком уж легко родились, без боли и страданий, словно и впрямь аист принёс или в капусте нашла. Галя мысли её услышала.

— К груди приложишь — и к сердцу приложишь. Так присвоишь — не оторвать будет.

Между тем грудь уже распирало, и это полузабытое чувство подстёгивало ещё пуще.

— Может, сдоить молозиво? — спросила она, хотя уже знала, что у огнепальных это не принято.

— Ещё чего! Пускай высасывают. Нельзя ребят силы лишать.

Тут один, крайний, вроде просыпаться стал, зашевелился, зачмокал, головкой завертел в поисках соска.

— Не давай им кричать, — предупредила Галя. — Пусть молчунами растут.

Женю и осенило.

— Подай-ка мне его! — попросила и распустила шнуровку на рубахе.

— А что? — согласилась повитуха. — И верно — пускай сами выбирают. Мужики как-никак...

И подала просыпающегося младенца. Едва Женя приложила его к правой груди, как первенец захватил сосок, втянул его с коричневым ореолом и заработал язычком, дёснами — будто и прежде сосал. Ей даже больно сделалось в первый миг, но Галя упредила.

— Терпи — крепкий будет парень.

Женя ещё не знала, что такое тройня, что младенцы не только в утробе, но и в жизни повязаны, чуют друг друга, будто в одной плоти. Вторым зашевелился опять же крайний, третий по счёту, как их доставала из лохани повитуха. И даже голосок подал!

— Вот сами и разобрались, — удовлетворённо, однако же невесело заключила Галя, подавая новорождённого.

Она ещё не освоилась, не привыкла кормить сразу двух, чувствовала неловкость своих рук, и младенец никак не мог поймать сосок. Женя пристраивала свёрток и так и эдак, несколько раз даже мазнула соском по лицу. Однако беспомощная головка свалилась под грудь. И вдруг там губки ребёнку захватили родинку, да с такой жадностью и неожиданной щекоткой, что Жене смешно стало.

— Эх, бестолковый!

Но повитуха насторожилась.

— Это к чему он присосался?

— Да родинку схватил!

— Отнимай.

Женя попыталась отнять — не отпускает, сосёт и дёснами щекотит!

— Не отдаёт!

— Настырный будет, — предсказала судьбу Галя. — Да только пустышку сосёт. Сама-то что чуешь?

— Щекотно!

Повитуха решила помочь, склонилась, уже и руками потянулась, но отпрянула.

— Да у него же молозиво на устах!

— Откуда...

— Вон, погляди! Чудо!

А ей было не видно — грудь перекрывала. Младенец же рассосал родинку, растёр её дёснами и стал сосать успокоено, но всё ещё щекотливо. К тому же и придерживать его почти не понадобилось — лежал самостоятельно, под боком.

— Вот и ладно, если так, — встрепенулась Галя. — Всё равно надо у стариков спросить...

Третий новорождённый всё ещё спал, словно зная, что место его не займут и один сосок свободен. Повитуха спохватилась, взяла и поднесла спящего.

— В большой семье не дремлют, — сказала она. — Проспит ведь, прикладывай.

Младенец почуял грудь и, не просыпаясь, впился в сосок, зачмокал. А Женя засмеялась — теперь от радости.

— Говорят — предрассудки, — облегчённо произнесла Галя. — А характер сразу видно. И судьбу.

Первенец сосал дольше всех, с отдыхами, даже засыпал, но стоило потянуть грудь, как тотчас пробуждался и закусывал дёснами до боли. У левой груди младенец оказался лентяем — потянет немного, вспотеет и заснёт. Потом вроде почуял: так и голодным можно остаться, открыл глазки и минут пять работал без устали.

Первым всё же отвалился тот, что сам себе нашёл сосок. Выпустил родинку, срыгнул воздух, зажмурился и уснул с улыбкой на личике. А родимое пятно после его трудов стало крупным, вишнёвым, и капелька молозива повисла, словно золотистая жемчужинка.

— Ну, чудеса, — только и сказала повитуха, перекладывая младенца в зыбку. Теперь уж никак не спутаешь... Ты сама-то знала?

Женя только плечами пожала.

— У меня и родинка эта появилась недавно. Всю жизнь не было.

— Как — не было? — устрашённо изумилась повитуха, за многие годы жизни у огнепальных повидавшая всякого.

Когда оставшиеся младенцы отпустили грудь и заснули, Женя и поведала, как Прокоша водил её в сентябре на прощальное свидание. И о видении своём рассказала, как Стас стрелял из винтовки и будто попал в грудь, даже удар пули ощутила, как раз в то место, где потом и вызрело родимое пятно. Однако старушка Рая Березовская убедила её, что всё это привиделось ей во сне. А как Прокоша на руки взял да понёс, так и вовсе поверила.

Галя её выслушала и сказала определённо:

— Тебе голову зачумили. Уж чего-чего, а заморочить огнепальные умеют. Сроду не отделить: где явь, где сон. Всю жизнь можно гадать: было ли, не было ли... Слыхала я про геолога Рассохина, знаю, как он богатую россыпь нашёл. Если тебе пригрезилось, что он стрелял в тебя, значит, и ему тоже. Будет думать, что убил тебя, на Карагач теперь шагу не ступит.

Сказала о погорельцах так, словно сама к ним не принадлежала, поэтому и поправилась:

— А что нам делать, если морок не наводить? Давно бы нас с этого места согнали. Вот и приходится чары напускать на легковерных.

— Как же можно так заморочить? — не поверила Женя. — Гипноз, что ли?

— Какой гипноз? Тут другое. Вот ты помнишь, как тебя похищали?

— Помню!

— Сама ведь в руки-то Прокоше далась. Хотя тебя прежде погорельцами настращали. В лес не пускали, под надзором держали... А потом вдруг одну бросили. А жених тебе голову заморочил и унёс.

— Начальник партии пришёл, — объяснила Женя. — На драге промывка не заладилась. Вот и позвал Стаса с лотком.

— Так оно всегда и случается, будто ненароком. А это всё огнепальные задумали. Рассохин давно под мороком ходит. Сначала старики навели его на россыпь. Малое отдали, чтоб большого не потерять.

Галя сделала паузу и, словно вспомнив, что она геолог и специалист по россыпям, вдруг заговорила специфическим языком:

— Он и сам не знает, отчего запёрся на этот глинистый, чахлый ручей, где мощная четвертинка. Ему бы пришлось на семь-восемь метров шурфы бить, чтоб подстил достать. А он сунулся в точку, где россыпь чуть ли не обнажалась. Отмыл несколько лотков — и результат. И всё потому, что старикам Рассохин стал нужен.

— Зачем нужен?

— Сама толком не знаю... Может, чтоб тебя привёл. А Прокоша жену себе взял. А может, по иной причине, нам неведомой... Не укажи старики безымянный ручей, Рассохин бы к нам сюда залез. И стронули бы огнепальных с обжитого места. Тут, под пойменными болотами, огромная россыпь, лет на сорок работы прииску. Вот и отвели беду, подсунули ему малую россыпушку. Драги отработали и пропали, лесу мало, да и тот не взять. Карагач опустел, и нам воля... Но это всё — мои догадки. Правду только старики знают.

Женя выслушала её, потом беззвучно спящую в зыбке троицу.

— Какие-то чудеса ты рассказываешь.

— Поживёшь ещё немного и увидишь: чудес тут мало, — обыденно произнесла геологиня-повитуха. — Вот как третий сосок возник — это чудо. Потому и возложена судьба потомства... Вот зачем именно тебя выбрали и похитили! Значит, есть какие-то замыслы на далёкое будущее.

— Что это за старики такие? — с искренним любопытством спросила Женя. — Давно о них слышу, а спросить некого.

— Есть у огнепальных такие, — сдержанно проговорила Галя. — Которые грядущее знают на много лет вперёд. И мало того что знают, — умеют его подправлять, как надо, или даже изменять по своей воле.

— Нет, могу ещё понять, как Прокоша рыбу ловит или соболей находит. Даже то, как срок мне определил. И чары нанести может — испытала. Но чтоб будущее изменять?

— Я и сама ещё не верю, — призналась повитуха. — Старики женщин особо не посвящают. Иных учат чему-то: лечить, например, головы заморачивать, чтоб беду отвести. Меня вот роды принимать приставили, сказали: рука лёгкая младенцев повивать. К чему тебя приставят, посмотрим.

Но чую: не зря они всё это затеяли. Тройни тоже у огнепальных редкость. А тут ещё молочное родимое пятно... Ой, да что гадать? Не наше это дело.

Она вынесла лохани, вымыла пол, затем исчезла на четверть часа и принесла еду.

— Теперь тебе троих кормить, — сказала она. — И сама ешь за троих.

Постояла над плетёными зыбками, в ряд подвешенными к потолку, посмотрела, как спят младенцы, и заговорила, словно обращаясь к ним:

— Одно слышала: через тридцать лет уйдём отсюда.

— Куда уйдём? — насторожилась Женя.

— Неизвестно... Твои сыновья вырастут — узнаем. Может, им и доведётся огнепальных уводить.