Книга: Татьяна Доронина. Еще раз про любовь

Назад: Арбузов и Достоевский. «Русский вечер» в Париже

Дальше: Лондонские впечатления

Смоктуновский. Встреча с русскими эмигрантами

Увы, на весь Париж у них был только один свободный вечер, и этот вечер они провели не на его улицах и площадях, а в парижском театре, где тоже ставили Достоевского и куда пригласили русских артистов. «Обязательно, обязательно надо пойти», — сказали им те, кто их курировал. И вот они сидели на чужом спектакле и старательно изображали внимание и восхищение, хотя восхищаться было решительно нечем. Волновало только одно: неужели и мы, играя французских и английских авторов, выглядим так же нелепо, ненатурально, так не соответствуем оригиналу? Французские актеры не менялись от сцены к сцене, они были внутренне статичны, они не испытывали боли, не страдали, как страдали герои Достоевского… А ведь без боли Достоевского не сыграешь.

После спектакля, когда русские артисты, как и «требовалось по протоколу», опять выразили свое восхищение и восторг (которых так и не испытали), никто их не угостил «рюмкой чая», как это принято в России, поэтому, в придачу ко всему, в гостиницу шли еще и голодные. Зашли поесть в какое-то первое попавшееся кафе, оно оказалось набито людьми и… птицами, которые помещались в больших стеклянных вольерах, тянущихся вдоль стен.

— Какая прозрачная тюрьма, — сказал Смоктуновский. — Зачем их так? Ведь они же не рыбы? Вот и мы с тобой, как эти птицы в вольерах. Кричим, кричим, каждый из своей клетки, для развлечения жующей публики.

Таня смотрела в Кешины печальные глаза и думала, что его способность образно воспринимать мир — это его крест, но, благодаря этому кресту, Кеша и умеет, и может «доходить» до сердца каждого. Потому он и велик, несмотря на все свои грехи и недостатки, о которых Таня была наслышана еще в Волгограде, где он оставил о себе такую сильную и совсем не благодарную память. Много, очень много разного намешала жизнь в этом человеке, наверно, сам Федор Михайлович не прошел бы мимо, не пропустил такую личность. Через несколько лет, когда они оба уже расстались с БДТ, жили в Москве по соседству, на Фрунзенской набережной, и иногда вместе гуляли в ближнем маленьком скверике, Смоктуновский рассказал ей многое из своей прошлой жизни. Это прошлое удивляло своей недобротой, даже жестокостью по отношению к нему и делало более понятным его характер, истоки его уникального дара. Подтверждало страшную истину, открывшуюся ей: гениального Смоктуновского, умевшего столь потрясающе выразить и глубины духа, и глубины падения человеческой личности, создала его жизнь — жизнь, в которой слишком много было страданий, унижений и боли.

Вот и тем гастролям в Париже и Лондоне предшествовало возвращение Смоктуновского в БДТ после почти двухлетнего отсутствия в нем. Причина ухода была чисто театральная — интрига, о которой он рассказывал нехотя, с болью. Дело было не в съемках «Гамлета», как считалось, и не в обиде на Товстоногова. Дело было в том, что Товстоногов готовил к постановке «Горе от ума» и не видел на роль Чацкого никого, кроме Смоктуновского. Но другие думали по-другому, слишком много на роль было желающих, которые считали, что они ничем не хуже. А в театре при таких обстоятельствах в ход идет все: наговор, сплетня, интриги — лишь бы разрушить сложившийся тандем великого актера и великого режиссера, лишь бы поссорить. Это удалось.

Но разве можно затмить гения? Разве можно интригой лишить его дара, который вызывает потрясение, восторг, и слезы, и любовь? Так и принимали Смоктуновского в Париже — со слезами на глазах. Глаза зрителей были такие же, как в Ленинграде — заплаканные, восхищенные. В зале сидели в своем большинстве русские эмигранты, которые понимали по-русски, которые дали его игре высочайшую оценку. Это был его триумф, но также и триумф Товстоногова, и триумф театра. После спектакля чиновник из посольства сообщил, что им разрешено встретиться с эмигрантами, разрешено Товстоногову, Смоктуновскому, Лебедеву и Дорониной. «Это в основном остатки врангелевской армии, — сказал чиновник. — Они нас попросили».

Встреча проходила в каком-то небольшом помещении, с обеих сторон в нем стояли длинные столы, возле них длинные скамьи. За столами сидели, плечом к плечу, мужчины со странно прямыми спинами и опущенными головами, женщин не было ни одной. В зале стояла тишина. Артистов посадили за один из столов, налили кофе. Тишина продолжалась. Чиновник тоже молча пил кофе. Выход снова нашел мудрый и душевный Женя Лебедев. Он запел. Не по-актерски, не как певец, а как-то необыкновенно тепло и просто, словно в деревне. Доронина тихонько стала подпевать. Вышел баянист, стал аккомпанировать. Пели русские песни: «По диким степям Забайкалья», «Ямщик», потом «Вечерний звон», потом даже частушки. Эмигранты плакали. Как же тяжко было на них смотреть, как их было жалко — вырванных с корнями, заброшенных на чужбину, обруганных и оболганных на Родине, которую они не в силах были забыть. Которых мучила такая тоска по своей стране, что ее не выразить никакими словами… Слез было не сдержать: Смоктуновский сидел, закрыв лицо рукой, Лебедев плакал, не таясь, Товстоногов протирал мокрые очки, про Таню нечего и говорить, слезы у нее текли рекой. Господи, да какие же это враги? Разве не пора бы забыть это страшное разделение, не пора воссоединиться всем, кто так любит Россию?

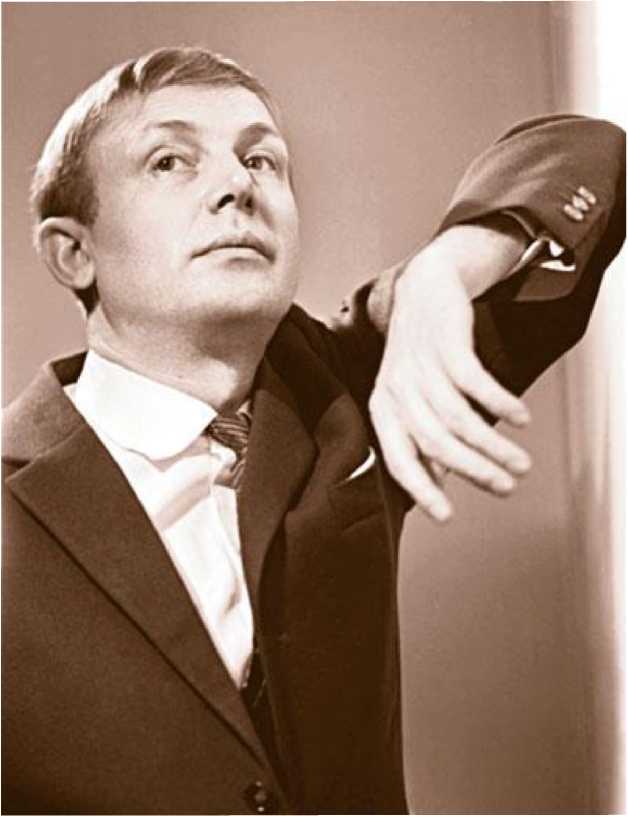

Иннокентий Смоктуновский.

Разве можно затмить гения? Разве можно интригой лишить его дара, который вызывает потрясение, восторг, и слезы, и любовь?..

На следующий день они были в Сент-Женевьев де Буа, на русском кладбище под Парижем. Там стоял православный храм, русский священник вышел им навстречу, повел по печальным аллеям к месту, где хоронят воинство. Тут лежат те, которые были с Деникиным, тут — с Врангелем, тут — с Юденичем… Потом провел их к могиле Бунина. Здесь он закончил свои «окаянные дни». Ну, что тут скажешь? Мир вашему праху, Иван Алексеевич!