Римские этюды (Записки паломника. Октябрь 2002 г.)

Площадь перед собором святого Петра вмещает триста тысяч человек. Но сегодня, используя вместимость прилегающих улиц, здесь будет более четырёхсот. Половина из них — юноши и девушки. Канонизация Хосемария Эскривы собрала в Рим паломников со всего мира. Волонтёры, их тысяча восемьсот человек, тоже, в основном, молодёжь, и не только итальянцы. Они приехали заранее, за две недели, для специальной подготовки. И сейчас, в разливах и водоворотах уличной толпы держатся, как настоящие лоцманы. Их ключевые пункты — в аэропорте, на городских улицах, на соборной площади.

По мере приближения к собору смыкаются теснее цепи неприступно-вежливых карабинеров. Инвалидные коляски пропускаются вперёд. В бессчётном количестве они группируются у колоннады, поближе к алтарю. В одной коляске — священник. Тринадцать лет тому назад он попал в автомобильную катастрофу и оказался парализованным навсегда... Травма не помешала ему остаться действующим пастырем, помогать другим, служить мессу каждый день...

Солнце уже осветило купол собора, портрет Хосемарии Эскривы, крест на игле обелиска; но на площади ещё зябко и свежо, как в горной долине, которая медленно заполняется паломниками.

На крыше правого и левого крыла колоннады, как мне показалось, множество кустистых растений. Они в центре Рима — не редкость. Внизу ни травинки — сплошной асфальт и булыжник, а на крышах — заросли в больших ящиках и горшках. Но, приглядевшись, я понял, что это не растения, а репортёры со своей ветвистой аппаратурой.

Сзади меня две пожилые женщины, по виду домохозяйки. Кто-то им, наверное, сказал, что мы — русские. Сверкая глазами и жестикулируя они говорят: «Nos pregamos para la ditusion de los libros de Josemaria Escriva en Rusia. Somos de evilla». (Мы молимся о распространении книг Хосемарии в России. Мы из Севильи.)

А прямо передо мной глыба спины — негр из Нигерии. Я его спрашиваю: «Много вас?» — «Восемьсот человек, — и показывает чёрным пальцем: — Вон наши!»

Но спина его — не помеха. Огромные экраны в нескольких местах площади будут доносить до каждого присутствующего всё, что здесь происходит.

Белый мрамор перед вынесенным алтарём убран цветами в виде широкой и пёстрой пальмовой ветви. Мириады цветов — подарок цветочницы из Латинской Америки.

Народ прибывает, солнышко поднимается, вот засияла справа над колоннадой икона Божьей Матери. Она появилась на этом месте сравнительно недавно, при понтификате последнего Папы. Однажды ему было замечено, что на площади святого Петра нет изображения Богоматери. «Да, действительно, — согласился он, — это надо исправить».

Златоволосая мулаточка с красным крестом на груди. Сектор № 4, а точнее часть сектора — под её наблюдением. Волонтёры, работающие на площади, обходятся без мегафонов и радиосвязи. Громким голосом она объявляет, что она — врач и что при малейшей надобности обращаться следует к ней. Она может оказать только первую помощь, дать конфетку от всех недугов. При слове «конфетка» пожилая публика, оценив юмор, возликовала и захлопала в ладоши.

День обещает быть знойным, однако зонтиков от солнца нет ни у кого. Шляпки, береты, а когда совсем станет припекать, замелькают шарфики и, сложенные планшеткой, карты Рима. Мы не запаслись ничем и, как обнаружилось вечером, левая сторона у каждого, — щека, шея, — изрядно поджаренная, контрастно отличается от правой.

Ударили колокола. Мягкий мелодический звон.

Вдруг вся площадь взволновалась, поднялась с мест, многие встают на стулья: на боковой дорожке появился белый лимузин. В нём Папа — сгорбленный, сосредоточенный. Поднимает голову, его рука дрожит, посылая благословение.

Лимузин въезжает на подиум. К алтарю Папа идёт без посторонней помощи, припадая на посох.

Не католику трудно понять столь громкое и безусловное почитание этого человека... Вчера вечером перед папскими покоями собралась молодёжь, море скандирующих голосов: «Виват, Папа!», «Папа, весь мир любит тебя!».

Так ли уж и весь?.. Давний выстрел в него позволяет в этом усомниться. Я хорошо помню тот майский день... Мы, группа православных мирян, собрались на молитву в одной из московских квартир. Звонок по телефону принёс нам эту страшную весть... Я был уверен, что это — рука Москвы и стреляли из Кремля... Карательным органом тогда руководил Андропов... Позже он встал у власти, точнее лёг, ибо был смертельно болен. Хорошо, если я ошибся... Потому что в продлении его жизни, молитвенно, участвовали верующие люди и даже католики…

В чистейшем, «что твой Буанарроти», небе кружит вертолёт. Робкий пневматический стрёкот... Снижаясь над площадью, он то вынырнет из-за купола, то скроется за крышами Ватикана.

Каково его назначение: корректировать телесъёмку или следить за безопасностью?

На экранах возникает площадь, видимая с его высоты. Масса голов,— да простится мне это сравнение, — словно паюсная икра. Я обернулся — у каждой икринки осмысленный, участвующий взгляд.

А над Папой, над кровлей, затеняющей алтарь, на фронтоне собора парит портрет Хосемарии Эскривы. Простое лицо в очках, — лик! — на голубом фоне, точно таком же, сияющем, как небо Микеланджело Буанарроти.

Месса началась.

В самом начале, перед Литургией Слова кардинал, глава конгрегации по делам Святых, обратился к Папе с прошением о канонизации Эскривы. И Папа огласил формулу превозношения святым.

Двадцатилетний путь к признанию святости Эскривы завершён. Это не такое уж большое время в сравнении с теми, кто ожидал своего часа сотни лет. Жизнь его была безупречна до очевидности, и многие люди ещё помнят это. Однако комиссия собрала тысячи документов, подтверждающих чистоту его жизни. А также чудеса, имевшие место после его смерти. Впрочем, для комиссии достаточно одного чуда, являющего силу святости в земном измерении.

Врач-рентгенолог обратился в больницу с подозрением на рак кожи. Диагноз подтвердился и он, как специалист, понял, что положение безнадёжное. Кто-то из друзей посоветовал ему молиться об исцелении блаженному Хосемарии Эскриве. Через несколько дней он поехал на медицинскую конференцию в Вену. И там, в нескольких храмах, он увидел открытку с изображением блаженного и вновь стал молиться ему, стал просить Эскриву о помощи, просить его молитв перед Богом. Через неделю рак кожи исчез.

Мессу на латинском языке знают не все католики. Кое у кого в руках текст. Папа произносит Евхаристический Канон, начинается самая важная часть Литургии. На площади, где в молитвенном таинстве соединились сотни тысяч христиан, тихо, как в комнате.

Вычерчивая плавную кардиограмму тишины, пролетает бабочка.

Голос Папы, голос органа, голос общей молитвы. Причастие...

Две тысячи священников тремя сквозными потоками вливаются в замершие ряды. У них в руках — Чаши со Святыми Дарами, а над ними, будто белые лилии, раскрыты белые зонтики. Каждый из них знает своё место.

Удивительно видеть этот привычный для католиков порядок. Стулья составляются один на другой высокими столбиками и причастники (повторяю, их сотни тысяч), не толкаясь и не торопясь, подходят к Чашам.

Тень от обелиска, как стрелка часов, дошла и до нашего ряда. Обелиск — древнейший памятник, привезённый сюда из Гелиополя — свидетель гибели первых мучеников... Именно на этом месте во времена императорского Рима простирался цирк Нерона. Христиан бросали, как живое мясо, голодным псам и диким животным. Здесь сейчас приносится Бескровная Жертва.

Стрелка часов по головам молящихся указывает на портрет святого. Он тоже претерпел великие испытания, он сораспинался Христу в повседневной будничной жизни. Папа скажет в проповеди о нём: «Главное в основателе Opus Dei — его любовь к Божьей воле. Преданное исполнение Божьей воли до крайних её последствий — вот верный знак святости. У Господа есть замысел для каждого человека; каждому он даёт конкретную миссию на земле. Святой живёт лишь для того, чтобы исполнить эту миссию, ему даже не приходит в голову жить и действовать за пределами замысла Божия.

Святой Хосемария был избран Богом для провозглашения всеобщего призыва к святости; для провозглашения того, что обычные занятия, составляющие ткань повседневной жизни — это путь к святости. Можно сказать, что Святой Хосемария — Святой повседневности. В самом деле, он был убеждён, что для человека, глубоко верующего в Бога, любое событие его жизни — это повод к встрече с Богом, стимул к молитве. Когда мы смотрим на повседневную жизнь с этой точки зрения, мы открываем в ней величие, неведомое раньше. Мы понимаем, что святость доступна всем людям».

А вот слова самого Эскривы. Завтра, после мессы, ему посвящённой, он возникнет здесь на экранах... Кинолента донесла до нас его встречи с разными аудиториями. Его спрашивают: «Как можно полюбить Иисуса?» — «Общаться с Ним в Слове и в Хлебе. Разговаривать с Ним весь день. Но когда Иисус приходит, с Ним приходит и крест. Болезнь, предательство — надо быть готовым к этому. Когда человек готов, это поднимает его, крест возносит». Ещё: «Что-то есть Божественное в повседневной жизни. Вы должны открыть это что-то...». Ещё: «У меня очень много друзей среди не католиков...»

В их числе и мы — трое из России. Да, да, всего трое — среди сотен тысяч, приехавших из восьмидесяти четырёх стран...

Экуменический дух свойствен понтификату Папы Иоанна Павла II. Неожиданно для всех, как бесценный подарок к празднику, на подиуме появился патриарх Румынской Православной Церкви. Площадь взорвалась ликованием!!!

А эти кто, двое старичков?.. Судя по всему, местные, итальянцы. У них один слуховой аппарат, на двоих по одному наушнику. И бинокль, к которому прикладываются по очереди. Возле них постоянная дежурная. Она помогает им забраться на стулья, когда Папа, объезжая площадь, оказывается совсем близко. Смешно поддерживает их, неустойчивых, как былинки. Юная волонтёрочка с экстравагантным колечком в носу.

По радио предупредили, что в машину Папы не разрешается бросать ни цветов, ни флагов, ни писем. По традиции к машине подносят младенцев. Папа благословляет их, некоторых целует. И вдруг — не удержали материнские руки — один падает прямо к нему на колени... Сокровенное, пищащее письмецо из двадцать первого века.

Главный герой феллиниевского «Рима» — уличный грохот и рёв сирен. Фильм старый, но «герой» не постарел и соответствует дню сегодняшнему. Может быть, улетучились выхлопные газы; как никак, а Европа уже давно заправляется газолином. Публика, сидящая за столиками кафе вплотную к мостовой, грохота не слышит, ибо такая же шумная и жестикулирующая. Отец Владимир Зелинский, живущий в провинциальном (в нашем, конечно, понимании этого слова) городке, говорит, что Италия вся такая — шумная и стремительная. Автотрассы — её кровеносная система, её артерии и капилляры.

Связующую важность дорог хорошо понимал древний Рим. Прочные коммуникации Рима пережили тысячелетия потому, что строились мастерами по правилам инженерного искусства. По надежно пригнанным камням шли не только легионеры, но и консулы, законодатели права и порядка. А потом — вестники Слова Божия. Правовое сознание прокладывало путь апостолам и будущим христианским миссионерам. Хорошие дороги — это показатель не только технической цивилизации, но и реальной близости людей между собою, возможность понимать и договариваться друг с другом.

Разумеется, не могу я не вспомнить о состоянии дорог в России, перемену которого Пушкин предсказал лет через триста... Можем утешиться, бóльшая часть этого срока уже миновала...

Давно я мечтал попасть на Аппиеву дорогу... «Королева дорог», как её называли в древности. Сюда, навстречу к апостолу Павлу, узнику, вышли братья — христиане римской общины. Они ждали его на Аппиевой площади у Трёх Гостиниц. Евангелист Лука пишет: «Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился» (Деян.28:15).

Отвлекусь ещё на законопослушность древних римлян. Павел, избитый и обвиняемый толпой иудеев, потребовал суда в высшей инстанции, то есть в присутствии Кесаря. Как римский гражданин он имел на это право. И сотник, верный закону, выполнил его требование. Павла под стражей из далёкой провинции отправили в Рим, что стоило властям немалых средств и хлопот. А ведь могли бы — современный аргумент — и не тратиться...

На Аппиевой дороге апостол Пётр встретил Христа, когда бежал из охваченного огнём Рима. А после встречи вернулся...

В третий день после канонизации Хосемарии Эскривы паломникам разрешался бесплатный проезд на городском транспорте. Как не воспользоваться?..

Но тут начались препятствия. Сначала мы вышли не на той станции метро, потом сели не на тот автобус, вернулись и ждали нужного автобуса более часа. И наконец, вот она, вот эти могучие, не подвластные времени булыжины. В полутора километрах отсюда, на месте встречи Петра с Христом, стоит храм. На туристической карте Рима его нет, но сотрудник катакомбного музея, что в начале дороги, показал нам направление... Древняя мостовая скоро кончилась, влилась в зеркально-гладкое шоссе — летящую, ревущую трассу. По обеим сторонам — бетонная стена. Мы шли, как по тоннелю, вжимаясь в стену, оглушённые и овеваемые горячим ветром.

Но, оказалось, не одни мы такие отважные. Навстречу, гуськом, как на горной тропинке, две женщины. «Правильно ли мы идём к храму?» — задали мы вопрос по-английски. В ответ посыпались разноязычные слова, итальянские, английские, и как мне показалось, польские... Совершенно лишённые смысла, но... пересыпанные знакомыми междометиями «ну, вот»... Мы знали, что храм, куда мы идём, принадлежит польской общине. «Кажется, они поляки», — сказал я и спросил: «Are you from Poland?» — «Да какие поляки, мы русские! — закричали женщины, обрадованные, что мы их, наконец, понимаем. — Да вы не туда идёте! Никакого там храма нет! И вообще там неинтересно!!! Хотите, мы вам завтра Рим покажем?!»

Усомнившись в их решительном «неинтересно», мы двинулись в том же направлении, тем более что стена стала понижаться и открылись зеленеющие просторы, и скоро можно было ступить на обочину... А вот и храм Domine Quo Vadis. Внутри — полумрак, тихо; трассу, как отрезало. Сидя на низких скамьях, поляки вполголоса молятся по Розарию. На полу камень, на котором якобы стоял Христос, встретивший Своего ученика. Следы его ступней отпечатались на камне и, возможно, кем-то когда-то выдолблены...

Как относиться к этой реликвии? Как к преданию. Для кого-то это — важный аргумент, а для кого-то — второстепенный, потому что вера опирается не только на предание.

Возвращались мы затемно. На автобусной остановке — группа молодых испанцев. Их вожатый, Мартин, разговорчивый и общительный, угостил нас мороженым... «О, русские! Мой зубной врач тоже русская. Очень хороший врач!»

И, как завершение этого дня, ещё одна встреча, мгновенная, но впечатляющая. В городе, возле метро, опершися на гранит, как Евгений Онегин, респектабельный господин разговаривает по мобильному телефону: «Ну ты, блядь, если мне завтра бабки не выложишь...» Окончания фразы я, несомый толпой, уже не расслышал. Но кто ж из нас, русских, не знает её окончания?..

В городе в эти дни много изображений нового святого. Иконы разных размеров, портреты — в витринах магазинов, на шкатулках, на открытках, на брелоках. Ещё в аэропорте нас предупредили, что покупать сувениры рекомендуется в определённых местах, чтобы доходы поступали на счёт Opus Dei. Как минимум триста тысяч паломников, члены этого движения, внесли вклад в Фонд солидарности — по пять евро каждый, лепта вдовы. Эти деньги пойдут на образовательные и воспитательные программы в Африке. Ощутимый духовный плод канонизации.

Мощи Хосемарии в эти дни находились в храме святого Евгения. Откуда их снова должны перенести в Церковь Пресвятой Богородицы — Владычицы мира, где они и покоились доселе.

Я торопился на мессу, зная, что пускают в храм по билетам, а у меня билета нет... Но, думаю, как-нибудь попаду заранее... Но безбилетных желающих оказалось так много, что к храму невозможно было протиснуться. Железных ограждений явно не хватало, полиция и волонтёры сдерживали напор. Особенно в дверях, которые закрывать не хотели, но и впускать уже не было никакой возможности. У нас в России так осаждают двери театра, пробиваясь на модный спектакль, мюзикл или на футбольный матч.

Справедливости ради скажу: увы, не все, слышащие звуки органа, охвачены религиозным чувством. У некоторых чувства совсем иные. Например, здесь же, среди толпящихся верующих, пьянчужка сшибает на выпивку, а говорит, что голодный. К храму я шёл по берегу Тибра, куда с набережной спускаются мраморные лестницы. Я, было, хотел подняться наверх, как увидел юношу, сбежавшего на несколько ступенек вниз и поспешно поливающего остальные... Не донёс, бедняга, до биотуалета, а они в этот день во множестве расставлены по городу и функционируют бесплатно... Специфический запах и влажность заметил я и на других лестницах набережной...

У пешеходов и водителей трогательные взаимоотношения. Человек идущий уверен в своей защищённости, уверен, что человек едущий его не сшибёт и не раздавит. Поэтому спокойно, в любом месте, а не только на пешеходной дорожке он сходит с тротуара, при любой плотности движения пересекает улицу, а порой при этом ещё и разговаривает по сотовому... Двухэтажный слонообразный автобус с бивнями-зеркалами приостанавливается и раскланивается перед таким рассеянным пешеходом, не мешая ему благополучно закончить разговор.

Даже бешеные мотоциклисты ведут себя лояльно. Как рыбки-мальки они проныривают сквозь толпящийся транспорт к самому светофору и поэтому всегда в авангарде, всегда с треском бешеных рокеров первыми срываются на зелёный свет; но если пешеход замешкался на середине улицы, мгновенно гася скорость, объезжают его, как музейный экспонат.

И всё же плачущая, кричащая сирена Скорой помощи — привычный пунктир на шумовом фоне — напоминает, что взаимоотношения не такие уж идиллические.

Но местный пешеход при всех обстоятельствах не теряет своего достоинства. Я же, по врождённой привычке, припускаюсь на зелёный свет опасливой побежкой.

Реклама на многих автобусах, опасная, как мне кажется, и для водителей и для пешеходов. Вызывающе-откровенные женские попки показывают бикини будущего пляжного сезона. Так ведь можно и заглядеться...

Сегодня с утра дождь. На тёмной каменной улочке ни души. Из парадного вышел молодой человек с тремя собаками на длинных поводках. Большой серый дог и две маленькие — со спичечную коробку каждая. Дог остановился, присел... Хозяин достал целлофановый пакет и собрал то, что собака оставила после себя на булыжной мостовой.

А вот картинка до боли знакомая. Человек с тележкой (опрятный саквояж на колёсиках) подошёл к мусорному контейнеру, деловито поднял крышку и утонул в содержимом контейнера минут на десять, удерживая крышку головой, а двумя руками орудуя в отбросах.

Правда, вид его, да и запах — я ведь прошёл рядом — отличаются от нашего отечественного бомжа, промышляющего чего поесть таким же макаром. А может быть, вовсе он и не бомж, есть у него и жильё, и семья... Просто любитель извлечь полезное из остатка, который, как материальная субстанция, делится до бесконечности.

А настоящих бомжей я видел на берегу Тибра нынешней зимой. Почти под каждым мостом ютятся хибары из картонных ящиков. Помню идиллию в духе Каналетто: кто-то почивает на свежем воздухе, завёрнутый в одеяло. Костерок. Большой жбан оливкового масла. Собака подъедает остатки пищи со сковородки. Водяные крысы то и дело выныривают на поверхность реки и подплывают к берегу наверное, в надежде на то, что и им чего-нибудь достанется.

Колизей ночью экономно иллюминирован. Со стороны via Ostilia закопчённые циклопические стены подсвечиваются всего лишь несколькими фонарями. В затемнённой тишине легче представить себе мрачное величие этого колосса. Говорят, что в его недрах сегодня обитают тысячи кошек. Днём их оттесняют толпы туристов, зато ночью они безбоязненно выходят на промысел. Одна увязалась за мной — я подкормил её пахучим пармезаном — до самой церкви святого Боновентуры, что стоит на холме, примерно в километре от Колизея.

Когда империя уже лежала в развалинах, городской цирк потерял своё назначение и стал превращаться в гигантскую каменоломню. Цельные блоки растаскивали на строительство вилл и культовых зданий. Разорение остановил Папа Бенедикт XIV, освятив водружённым крестом место гибели христианских мучеников.

Частные дома отличаются изяществом и разнообразием архитектуры. Во дворике, меж двух стен, тянется к небу высокая сосна. Изгибается, как животное, похожее на жирафа. Дерево — собственность домовладельцев. Они его пасут, холят, поливают.

Поезд. Со мной в купе оказался безбилетник. Ревизор, долго изучая его билет, говорит: «Ваш билет недействительный. Вам нужно сойти на следующей станции, купить новый и заплатить штраф. Ваш билет недействительный».

Все ли ревизоры такие доверчивые? Или у них общее предписание на доверие? Или у этого не оказалось в запасе билетов, которые они продают не успевшим купить в кассе?..

О, радость независимого передвижения по городу с картой в руках! Не все названия улиц обозначены на перекрёстках. Вертя головой на протяжении квартала, а то и двух, сломаешь шею, пока убедишься, что топаешь не туда. Но ошибка не омрачает, когда ты исправляешь её самостоятельно.

Итальянцы отзывчивы, но далеко не все понимают мой доморощенный английский, мой «русский английский»... Одним словом, карта — это и компас, и познавательный стимул для чужеземца. Иностранцы в Москве, замечал не раз, находят по карте и музей, и общественный туалет. И наверняка не гордятся этим, как я, убедившийся вдалеке от дома, что язык до Киева не доведёт.

* * *

Друзья пригласили меня поужинать в ресторане, которым владеет брат одного из них. Брата зовут Джузеппе Мацони, а его жену — Галя. Четыре года тому назад Галя жила в Москве, в Бибирево, где остался её отец. Джузеппе — седовласый импозантный господин, похожий на сенатора. В Москве он открыл несколько кафе-пицерий, разбогател, женился на русской и, родив двоих детей, вернулся на родину. Здесь имеет свою харчевню. Он сам обслуживает своих клиентов, к чему обязывает, наверное, уровень его заведения. Делает он это неторопливо и даже величаво. Ресторанчик в далёком пригороде больше похож на забегаловку, не в обиду хозяину будь сказано. Одна и та же местная публика заходит сюда вечером распить бутылочку Villa Toscana и обсудить телевизионные новости. Галя сидит за кассой и тоже выглядит «на все сто». Хорошо выглядеть на работе — профессиональный долг.

— Тепло здесь? – спросил я Галю, не зная о чём спросить.

— Нет, сыро, дожди... Климат плохой.

— Зато юг...

— Московский лучше. Там снег...

— Скучаете?

— Очень.

— Может быть, позвонить отцу или что-нибудь передать?..

— Спасибо, я звоню в Москву каждый день.

За нашим столом — две пары, тоже друзья Джованни. Мне показалось, что они супруги, и я поинтересовался, много ли у них детей? Вышла неловкость. Они вовсе не супруги, а сожители: boy friends и girl friends. «Ой, какие у тебя духи, как пахнут! Дай понюхать!» — воскликнула молодая леди и ткнулась носом в шею своей соседке. «В России хорошие рестораны, дорогие?» — спросил меня её друг. Но в основном говорили об Америке, которую они все не любят, считая американцев слишком богатыми и самодовольными. Они патриоты, Италия им нравится больше. «А вы, Алекс, любите Америку?» — «Я люблю Азию, Европу, Австралию, Индию, Антарктиду с Атлантидой, Америку и, конечно, Африку».

Практика добрачной совместной жизни, весьма нынче популярная и на Западе, и у нас, опасна для самих брачующихся, о чём они не подозревают. Ведь они ничем не связаны, кроме чувства, по природе своей изменчивого; нет между ними главного — ответственности друг перед другом. Чувства долга, которое не менее богато и важно, чем привязанность. И должны они третьему — Богу, Который есть условие их союза. В браке даётся обещание Господу о верности их друг другу. А Бог — в них. Значит, обещают друг другу (и Богу в них) хранить верность. Таким образом преодолеваются природные препятствия психического или иного свойства, которые могут казаться несовместимыми. Что и преодолевается на первых этапах близости с Божьей помощью. Они борются с ними. Одолевают их. Они созидают в этой борьбе и семью, и себя, каждый в отдельности. Созидать можно, только испытывая препятствия, преодолевая их. А в безбрачном союзе — никто никому не должен...

При храме святого Иосифа, неподалёку от Ватикана, есть гостиничка, где меня и приютили на несколько дней братья по вере.

Иосиф был призван воспитывать Иисуса, Божественное Дитя. Призвание своё он понял не сразу. Благочестивый человек, он решил отпустить Марию, расстаться с Нею без публичных попрёков, узнав, что Она беременна. Конечно же, он страдал, желая поскорее освободиться от предательства и позора. Но Бог послал ему знак, что никакого предательства не было, и что Дитя зачато Святым Духом. И тогда он принял на себя отцовство. Не понимая, что произошло с ним, с Нею, он принял знак как откровение свыше. Принять или отвергнуть Божественное откровение есть решающий момент в жизни каждого человека.

Иосиф воспитывал Сына (человек воспитывал Бога, обучая Его ремеслу и человеческим навыкам), всё более и более убеждаясь в безошибочности своего выбора.

Семью спасла чистота Иосифа, смирение перед Богом, Который всегда посылает знак Своего присутствия чистым сердцам. Любая пара, в чистоте и вере обретающая друг друга, одолевает природные барьеры, кажущиеся роковыми.

Ватиканский музей.

Если прийти за час до открытия и оказаться в очереди одним из первых, то в Сикстинской капелле можно побыть в относительном одиночестве минут пятнадцать, а то и двадцать. Можно лечь на каменную скамью, обратив лицо и всего себя к «Сотворению мира» — грандиозному творению Микеланджело.

Пробуждение Адама — к жизни. Бог устремляет могучую длань к человеку. Его взгляд и выброс руки — это единый порыв, заострённый на указательном пальце, откуда перетекает невидимая энергия к тому, кого Он сотворил по Своему подобию. Две десницы: одна властная и устремлённая к цели, другая вялая, полуоткрытая и всё же протянутая навстречу... Человек ещё не пробудился к жизни, а уже подвластен воле Творца и делает навстречу к Нему первое смутное движение.

Их пальцы не соприкоснулись, меж ними останется вечный зазор.

Бог, прикровенный воздушной сенью и сонмом ангелов, и голый Адам на голой земле. Его телосложение — эталон античной классики — идеально. Чистый сосуд, уготованный стать вместилищем Святого Духа. Греция с её безукоризненным чувством формы, унаследованной Римом, и стала вместилищем христианского Откровения.

Но вот капелла заполняется народом, и вежливый смотритель попросил меня принять вертикальное положение.

Теперь у меня перед глазами «Страшный Суд»... Отец Александр Мень говорил, что Божий Суд начался с приходом на землю Мессии, что Суд продолжается и сейчас, и каждый, в ком жива совесть, предстоит перед Высшим Судьёй.

Христос у Микеланджело так же атлетически могуч, как и Адам. Не зря же Он зовётся Новым Адамом. Его решительный жест, отделяющий овец от козлищ...

Почти такой же жест, но отягощённый смертоносным веслом, являет нам и Харон. Здесь ритмический и смысловой акцент. Харон ставит точку в судьбе отвергнутого человечества. Почему, кстати, мифический персонаж, похожий на Люцифера, оказался в новозаветном сюжете? Потому, что он есть у Данте в «Божественной комедии». Микеланджело в своём замысле соединил Апокалипсис апостола Иоанна с Дантовым адом. Иллюстрация очевидна, вплоть до портретного сходства: «А бес Харон сзывает стаю грешных, / Вращая взор, как уголья в золе, / И гонит их и бьёт веслом неспешных».

А ещё потому, что мастера Возрождения брали за эталон античное искусство. Отцы Церкви тоже находили в греческой культуре много полезного и поучительного, чему противился клерикализм Нового времени.

Это фреска была не раз переписана позднейшими художниками. Тридентский Собор (1563 г.) принял специальное решение, по которому герои произведений искусства, украшающие храм, обязаны быть одетыми. Один из современников Микеланджело так отозвался о его работе: «Полное бесстыдство — изображать в месте столь священном столько голых людей, которые, не стыдясь, показывают свои срамные части; такое произведение годится для бань и кабаков, а не для папской капеллы». Первого, кто взялся драпировать «срамные части», прозвали «штанишником». Приступили к «облачению» только после смерти художника, помнили, как он увековечил своего критика, поместив его на фреске в аду, обвитого змеями...

В первозданный вид она была приведена совсем недавно, при понтификате последнего Папы. Ему мы обязаны чудом второго рождения Сикстинской капеллы, которую он назвал «храмом богословия человеческого тела».

В браке облагораживается эрос. Интимные отношения регулируются, учитываются при актуализации главного. Пол — не главное. Можно доказывать это разными способами: драпировать гениталии — куда взгляд притягивается, как бильярдный шар в лузу. А можно, как поступали «христианизированные» вандалы, отшибать их у античных статуй, а так же всё, по чему пол узнаётся: груди, головы... Интерес к полу при таком подходе только обостряется, загоняется в подсознание, в болезненную сферу, порождая ханжескую мораль.

Микеланджело пишет человеческое тело, не умаляя в нём чувственных токов. Но и не забывая его небесного происхождения, благодаря чему оно ориентировано в духовных координатах: рая и ада, верха и низа. Он не отделяет душу от плоти. Это — сгусток мыслящей материи, причастный духовным потокам.

В «Страшном Суде» столько характеров и судеб, что каждый, кто честно вглядывается в происходящее на фреске, найдёт в ней и себя.

Небесная твердь — единственная опора, на которой удерживаются праведники, и с которой соскальзывают и погружаются во тьму грешники.

Я тоже нашёл себя в правом нижнем углу, под занесённым веслом Харона...

Галерея римских портретов. В таком уплотнённом множестве я их вижу впервые. Ни дать, ни взять — вагон метро в час пик. Совершенно современные лица, на которых те же заботы, страсти, раздумья.

Мраморнокудрые... Иные лавром увенчаны, обличьем богоравным, иные плешью — мудрости залог. Тот — внятно-зорок, этот — волоок. Рты скорбные иль мечущие громы. Шальные Каракаллы и Нероны, до ужаса знакомые черты... Такие ж точно рожи бронзовели, торчавшие вчера на мавзолее, и ныне захватившие бразды. Смотрю на них отнюдь не с высоты. Плебей. Гимнаст. Возничий. Горожанин. О, этот нашим потрясеньем ранен, на нём двадцатого столетья тень. Вольноотпущенных, трудом галерным повязанных и страхом суеверным, с лихвой прибило в настоящий день. Тем царствовать под сонным зодиаком и жировать, вкушая миражи, пока их не подняли на ножи. Все будут сыты — с гаком или с таком. А праведники скормлены собакам. Пространства обесточенные холод берёт за глотку, множа мятежи. И каждый смертный на судьбу наколот. И вечный вой: ты с этими иль с теми?!!! Какой-такой Спаситель в Вифлееме родился? Да и где он, Вифлеем? Угомонись. Кого спасать? Зачем? Назад лет двести, говоришь, родился? Две тысячи? Да ты со счёту сбился!

В зале современного искусства две работы Сальвадора Дали. Тоненькие, похожие на крылатых муравьёв ангелочки. Дали расчётлив и суперрационален. О чём не стеснялся говорить. Во всех его религиозных сюжетах математическая продуманность и пунктуальность. Ни грана мистики, хотя и был он великий мистификатор. Например, в Тайной вечере пространство, в котором помещена горница, расширено, но не запредельно. Видимость, далёкая и подробная, ограничивает его. Интересно, что среди апостолов не выделен Иуда. Предательство прикровенно и, по мнению художника, не может быть опознано. Давно известные соображения об Иуде людей глубоко сомневающихся, склонных к самооправданию...

Конечно, художник волен выражать любую идею. Но не любая близка к сакральности. Взять, хотя бы, его Распятие. Крест с телом тяжело навис над землёю. Это совершенно противно евангельскому смыслу Голгофы. Голгофа — вертикаль, вознесение, возвышение мира до жертвы. Христос обнимает мир на кресте, устремлённом ввысь.

Считается, что эту идею Дали вычитал у Хуана де ла Круса. Но образ поэта-мистика вовсе не претендует на каноническое изображение. Однако этот живописный образ встречается в виде иконы.

С этим апокрифическим Распятием сопоставимо то, которое изобразил Андрей Вознесенский в своём четверостишии:

— Мама, кто там вверху, голенастенький,

Руки в стороны и — парит?

— Знать, инструктор лечебной гимнастики.

Мир не может за ним повторить.

Это — взгляд на Христа из толпы людей, стоящих на Голгофе. Глазея и посмеиваясь, они кричали: пусть сойдёт теперь с креста, чтобы мы видели, вот тогда и уверуем! Голгофа совершается и сегодня. Тьмы испытанных острословов тычут в Него пальцем и объясняют своим детям, что это романтик, идеалист, что участь этого «голенастенького» — парить в облаках. Когда на самом-то деле Он взошёл на Крест для того, чтобы остаться на земле, чтобы пребывать с теми, кто обращается к Нему. Он спасает не мир вообще, а отдельного человека. Мир всегда был Ему враждебен и неспособен в своей природной общности что-либо «за Ним повторить».

Вчера концерт, посвящённый Эскрива. Исполнялись песни, которые он слышал в детстве. Народная и классическая музыка. Хор, скрипка, арфа, флейта, духовые инструменты. Дирижёр — эксцентричный и остроумный. Он перемежает номера своими пояснительными заставками. Словом, жестом, пантомимой пояснял музыку. Выходило и находчиво, и к месту. Его изобразительные иллюстрации не мешали музыке, а может быть, даже обогащали её... Дивное контральто... Колыбельная. Душа пела — чистая, глубокая душа...

В 1980 году умер Папа Павел VI. Гроб с телом был выставлен на площади перед собором святого Петра. Сверху положено Евангелие. Было видно, как ветер колеблет и переворачивает страницы...

Двухэтажная электричка. Наверх по трапу поднимаешься, как в салон океанского лайнера. Она летит бесшумно и стремительно, сверху кажется, будто летит на подводных крыльях.

За окном — прибранный италийский пейзаж с овцами и стайками сосен... Вдруг, до ужаса знакомые картинки... Уж не Подмосковье ли за окном?! Огороды, мелкие участки чёрной земли (урожай уже собран), огороженные спинками кроватей, каким-то ржавым железом; телефонная будка без дверцы, тоже ржавая, в ней — лопаты, грабли; женщина стряпает на печке-времянке, споласкивает сковороду и выливает тут же, чуть ли не себе под ноги.

Кому-то достижения цивилизации вовсе не нужны, без комфорта им даже удобнее... Сидящий рядом со мной журналист, поборник цивилизованных форм жизни, замечает:

— Главное, комфорт высвобождает больше времени для Бога.

В этом благочестивом соображении есть что-то двусмысленное, с чем я не могу согласиться. Богу не надо «больше» времени, Ему нужна наша верность и в большом, и в малом, и тогда получается, что всё наше время принадлежит Ему. Как писал Эскрива: «Дай Ему, что можешь — заслуга не в том, мало это или много, а в том, охотно ли ты даёшь».

В уповании на комфорт, который, якобы, сближает с Богом, есть претензия потребителя, не имеющая ничего общего с евангельским «единое на потребу».

Две недели промелькнули, как этот пейзаж за окном. Человеку, вступившему в преклонный возраст, всё напоминает о быстротечности жизни, о неминуемом её завершении... Но... Как это сказано у Эскривы, в одном из его афоризмов, который я осмелился оправить в четверостишие:

Смерть. Никуда от неё не уйдёшь...

Но, если в служении миру

Был ты помощник Христа, — не умрёшь.

Просто сменишь квартиру.

Табха — далёкая и близкая

Мой друг, живущий в Израиле, рассказывал мне, как евреи в уличных стычках доказывают свою правоту. Прежде всего, безудержной жестикуляцией, которая крайне редко переходит в контактное действо. В этих крайних случаях противники шлёпают друг друга по щекам и удовлетворённые, расходятся. Друг мой прожил в России бурную жизнь, досуги, в основном, проводил в ресторанах и пивнушках. В кровавых разборках участвовал не однажды... Ему было с чем сравнить враждебное поведение евреев. Я вспомнил его смешной рассказ, когда оказался на борту Боинга, готового вылететь из Москвы в Тель-Авив.

Пассажиры заходят в салон, рассаживаются по местам, кто-то задвигает сумку под кресло, кто-то разувается и задвигает обувь туда же. Господин, в бороде пытается запихнуть огромный баул в багажный отсек над головой, который значительно меньше баула. Но господин усердствует, толкает руками, головой; мог бы, наверное, и ногами, но — высоко, не допрыгнуть. Своим баулом он теснит вещи пассажиров, занимая их место в багажнике. Господин нервничает, пассажиры тоже, в проходе образуется пробка... Много шума, глаза навыкате. Седой господин, чьи вещи потеснены, наносит удар бороде. Но это не удар и даже не шлепок по лицу, а короткие и быстрые поглаживания по щекам этого возмутителя спокойствия. Возмутитель на поглаживания не реагирует, но огрызается на крики, вытаскивает, выдирает назад свой баул. Но, кажется, все понимают, что он или сумасшедший, или крепко не в себе... И конфликт на этом заканчивается.

Сегодня девять лет, как умерла мама. Знаменательное совпадение: в её день еду на её историческую прародину.

Володя Френкель встретил меня в аэропорту. Мы не виделись с ним лет двадцать. Однако друг друга узнали. Он вызвался проводить меня до самой Табхи, до монастыря на берегу Генисаретского озера. На автобусах — гораздо дешевле, чем на такси, которое хотел выслать за мной настоятель монастыря отец Иеремия. «Сто евро, ты с ума сошёл! — упредил меня Володя по интернету, — спокойно доедем за сто шекелей».

С четырьмя пересадками, с ожиданием очередных рейсов, мы добрались до Тверии затемно, часам к восьми. Пенсионерам в Израиле скидка на транспорт пятьдесят процентов. Володя берёт два билета — за полцены. Водитель спрашивает: Вам пенсионный, а ему? — имея в виду меня. А ему и подавно, можно было бы ответить водителю. Я старше на несколько лет.

Мне не удалось купить сим-карту ни в аэропорту, ни на промежуточных остановках. Звонить в монастырь по мобильному через Москву — накладно. Да и не хочется лишний раз тревожить настоятеля, просить о транспорте: от Тверии до монастыря пятнадцать километров. Провожатому моему пора в обратный путь, вот-вот отходит последний автобус в Иерусалим. А мне придется брать такси: пятнадцать километров за те же сто шекелей.

Водитель — молодой араб, хорошо говорящий по-английски. В израильской школе арабы учат и иврит, и английский. Ну, вот и ворота католического монастыря. Иеремия на звонок не отвечает. Забыл, наверное, о госте из Москвы... На звонок в ворота тоже — тишина. Машина не отъезжает, участливый таксист не решается оставить меня одного... Наконец, в микрофоне слышится женский голос, и железные ворота со скрежетом поползли в сторону. Лес, овраги, чуть вправо — асфальт, внизу — тусклый свет фонаря. И ни души. Спрашиваю в микрофон: куда мне идти? «Идите налево» — отвечают. А налево — овраг... С моим-то тяжеленным бесколёсным чемоданом! Машина уже отъехала... Да, Господи, Ты же меня зачем-то сюда послал... Священник, который рекомендовал меня настоятелю монастыря, сказал, если Господу угодно, Ваша поездка состоится. Как Он решит... Ты — решил. И вот я здесь...

Впрочем, я уже был здесь... Сорок пять лет тому назад, когда узнал из Евангелия о чуде умножения хлебов на поляне, поросшей густой травой. И представил себе многолюдное сборище и это место в реальных подробностях. Помнится, оно было не таким, возле которого я сейчас блуждаю...

Тьма египетская... Всё же нет, не египетская, а — подмосковная с тусклым фонарём на дне оврага... Но вот показались две женщины, две монахини. И выяснилось, что это — францисканский монастырь, а не бенедиктинский, который мне нужен; тот по соседству. Иеремия на мои позывные по-прежнему не отвечает, но, наконец, кто-то откликнулся. Привратник, молодой симпатичный парень, впустил меня и показал на трапезную, ярко освещённую и полную народа. Иеремия сначала не понял, кто пришёл, а, услышав моё приветствие, всплеснул руками...

Вечерняя трапеза у них проходит в полном молчании, звучит только музыка... За столами, кроме священников, много молодых людей, волонтёров, как выяснилось позже. Один из них и открыл мне ворота. Телефоны с собой в трапезную не берут, потому мои звонки к Иеремии и оставались безответными. Я не разобрал блюда, которое на столе.

Думал, овощи — сейчас Рождественский пост — но овощи густо заправлены мясом. Ну, что ж. В чужой монастырь со своим уставом не суйся.

У самого домика, где мне предстоит жить — высокие кусты олеандра, усыпанные цветами. Светится окошко. «She is your neighbor», это ваша соседка, — знакомит меня настоятель с женщиной, чьё окошко освещает цветы. Вторая половина домика — моя. Слышно, как рядом дышит вода. Озеро дышит.

Утром я увидел его. Метрах в пятидесяти посверкивало сквозь густые плавни. Уже поднялось Солнце. Далеко-далеко в сонном мареве чапает пароходик, оттуда слышны голоса и протяжная песня. Это — первая ласточка с туристами из Тверии — города, спускающегося к озеру по склону горы. Город построил в 17 году н.э. Ирод Антипа в честь императора Тиберия. Он и назывался Тиберией. И озеро Кинерет римляне переименовали в Тибериадское. После разрушения римлянами Иерусалима в 70 году многие евреи переселились в Галилею, и Тиберия на долгие годы стал центром еврейской жизни.

В декабре туристов не много. Два-три пароходика в день покружат вдали, не нарушая еврейской или арабской мелодией девственного покоя. Не нарушают покоя и вертолёты, ведущие за Голанами подробный дозор. Вечером пророкочут в библейском небе, оглядят сверху опасную сирийскую границу и растают, удаляясь в северном направлении.

Каждый день, в определённый час.

Соседи мои за столом — немцы, супружеская пожилая пара. Оба — профессоры математики. Преподаватели в Дрезденском ВУЗе. Но уже на пенсии и поэтому бóльшую часть года живут здесь, трудятся волонтёрами. «Что же вы делаете»? — спросил я. «Да всё, что попросят», — ответила Барбара. И правда, частенько по утрам Люций, её муж, убирает стоянку машин, подметает, сгребая мусор в большие контейнеры. Барбара помогает на кухне, в прачечной, гладит бельё. Или продаёт сувениры в магазинчике при храме.

Я тоже должен буду часть дня отдавать физической работе. Пока ещё неизвестно какой. «Пока отдыхайте, — успокоил меня отец Иеремия, — приходите в себя, в понедельник я скажу вам, что делать». В понедельник отец Иеремия выдал мне инструмент: грабли, лопату, кайло, тачку. «Тачка» — немцы почему-то произносят это слово по-русски. Не потому ли, что их отцы, горбившие в русском плену на послевоенных стройках, крепко запомнили это пыточное орудие производства, прикипавшее к рукам? И память о нём унесли на родину именно в русском произношении. В любом другом оно теряет изначальный, отягчённый гулаговским опытом смысл.

Перед моим домиком — большая площадка, метров сто квадратных, когда-то засыпанная гравием, а теперь, сквозь гравий, поросшая травой. Слева её замыкает огромный разлапистый кактус, справа — кряжистый эвкалиптовый пень. Я насчитал на пне более сотни колец. В его недрах живёт семейство ящериц, а, может быть, и не одно. Они, выныривая из расселин, греются на солнышке, пока я не начинаю свою разрушительную работу. Мне предстоит заменить старый гравий на новый. Где кайлом, где ломиком, подгребая совковой лопатой, к концу своего пребывания в монастыре я, наконец, выбрал плотно слежавшиеся пласты. И тогда увидел, почему они поросли травой. Под гравием была положена плёнка. Но, по слегка покатому склону, её ряды постелены были внахлёст навстречу водному потоку. Вода под гравием не скатывалась по ним, а просачивалась под плёнку, питала почву и взращивала остроклювые стебли травы.

Первые дни я не отходил от озера. Сидел, заворожённый его тихостью, у самой воды... Учёные считают, что вода обладает памятью... Если да, то, наверное, помнит многое из того, что происходило на этих берегах, когда посещал их Иисус. А гнейсы, громоздящиеся глыбы, которые Он не мог не заметить. Где-то в их каменной глубине теплится Его взгляд.

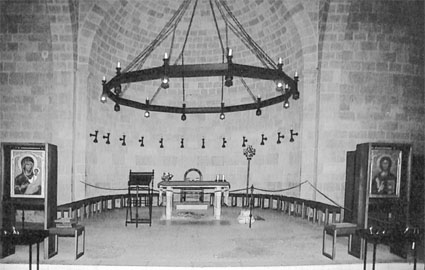

Вероника и Мириам, моя соседка, пригласили меня на прогулку: подняться на гору Блаженств. Храм на вершине виден издалека, — шедевр современного зодчества. К нему мы и направили свои стопы, обутые в крепкие бутсы, пара которых была выдана и мне. Кроме храма там, на горе, возведены роскошные палаццо — отель, дворцы... Церковь — символический восьмигранник (число заповедей блаженств — восемь), алтарь помещён в середине храма. Молящиеся сидят на скамьях вокруг алтаря.

Галилейские холмы покрыты садами. Огромные валуны сдвинуты в кучи и освободившееся пространство занято деревьями — манго, апельсины, лимоны, банановые леса, укрытые сеткой.

Там и тут стоят насосные агрегаты, перекачивающие воду по трубам, по бесчисленным капиллярам, подведённым к каждому дереву. Вода подаётся из озера. Его озера.

Генисаретская вода питает Израиль более, чем на одну треть всей площади. Она поступает не только в городские квартиры, но водоносные трубки подведены к корням деревьев. Каждое деревце напоено, ухожено, молодые стволы забраны в пластиковые стаканы, свежие спилы обмотаны фольгой. Забота о человеке начинается с заботы о дереве. И не только фруктовом.

Ежедневная утренняя Литургия для меня, мирянина, неподъёмное излишество. Вставать в пять часов... С благословения отца Иеремии я оставил для себя ежедневную вечернюю службу и воскресную Литургию. Обязательного для всех правила здесь не существует. Храмовая молитва для мирянина — не принудительный долг, а подарок.

В воскресенье вечером, после ужина, в гостиной, она же библиотека, собираются священники и гости. Выпить по бокалу вина. Поделиться новостями, почерпнутыми из интернета. Распечатали коробку шоколадных конфет, которую я привёз из Москвы. На многочисленных полках — ни одного русского автора. Кажется, что путного, тем более в богопознании, может принести русский язык! А ведь может на самом деле! Наши русские религиозные философы, вышвырнутые большевиками из России, — Булгаков, Бердяев, Федотов, — моим немцам, бенедиктинским священникам, не знакомы.

* * *

Мириам, уезжая, подарила мне будильник. «Мне уже не понадобится. Завтра я буду дома, в Дюльсенфорсе. Лишний вес. Лучше вместо будильника ещё один лимон положу в рюкзак».

Цитрусовые деревья растут у дороги к нашему домику. Земля усыпана апельсинами и лимонами. Собирают их раз в неделю, и многие плоды подгнивают, лёжа на рыхлой земле. Грех не подобрать спелый плод.

Она — врач, месячный отпуск провела в Израиле, путешествуя в одиночку. Неделю жила в протестантской общине Евангелистов, ещё где-то, теперь у бенедиктинцев. Сама она — баптистка. Здесь, у католиков, не пропускала ни утренней, ни вечерней службы. Причащалась, разумеется. Как и Барбара. Барбара и её муж тоже протестанты. Барбара активно участвует в службе, в воскресенье читает на аналое Евангелие. Люций бывает в храме редко. Чаще я его вижу с метлой на автостоянке.

Отрадно сознавать, что католики допускают иноверцев к Причастию, к молитвенному общению. В наших палестинах за это сурово наказывают. Как это случилось с иконописцем Зеноном, разрешившим католикам отслужить мессу в своём храме и причастившимся на этой мессе. Зенона, «опоганившего» православный храм иноверцами, епископ Евсевий запретил в священнослужении.

Город Тверия, облепивший склон горы, ночью весь в огнях, похож на огромный лайнер, вот-вот готовый плыть по воде... Вот и снова под вечер над Голанскими высотами кружатся вертолёты...

Голаны угрюмые – бурый массив

с отливом сверкающей меди.

Тяжёлые головы положив

на лапы, лежат, как медведи.

За ними, за всем, что таится от глаз,

За каверзой дикой природы,

В библейском безоблачном небе кружась,

Приглядывают вертолёты.

Природу прицельная зоркость спасёт.

И так уж, без меры изранен,

Оттуда, с хребтины Голанских высот

Простреливается весь Израиль.

Чем выше внимательный взгляд, тем мудрей

Решаются все передряги.

В сиреневых сумерках стали темней

Медвежьи ложбины, овраги.

* * *

Храм в Табхе осаждают туристы. Много русских групп. Перед самим храмом — небольшой бассейн с рыбами, наполняемый водой из семи источников. Они не иссякают с библейских времён. Рыбы тех же пород, что попадались в сети апостолам: краснопёрые, толстолобые — эти называются рыбой Петра. На дне бассейна много монет. Отец Иеремия прикрепил табличку на английском языке: «кормить рыб и бросать монеты не разрешается». Но монет не стало меньше. Иеремия понял, что бросают люди, не умеющие читать по-английски, то есть русские. Тогда он написал по-русски: «Хлеб и деньги не броса». — «Здесь пропущены две буквы, — сказал я ему, — русские могут не понять смысла». — «Допишите», — попросил меня священник. «Вы понимаете, зачем они бросают деньги?» — спросил я его. «Нет». — «Чтобы вернуться сюда снова. Такая примета». — «Это очень вредно для рыб. От хлеба и монет они заболевают».

Нынешний храм Приумножения хлебов построен в прошлом веке на древнем фундаменте византийской церкви, разрушенной землетрясением в VI столетии. В алтаре на полу горбится камень, на котором, якобы, Христос разложил хлеб и рыбы, насытившие четыре тысячи человек. Рядом — византийская мозаика, подтверждающая это чудо. Перед алтарной частью помещены две православные иконы Богородицы и Иисуса.

Впервые войдя в храм на утреннюю Литургию, я увидел, что и священники, и миряне, которых было немного, находятся в алтаре. Я не решился присоединиться к ним. Но отец Иеремия настойчиво пригласил меня. Я занял место рядом с Вероникой. Позже, на каждой службе она показывала мне евангельские и апостольские чтения, которые я открывал в своей русской Библии. Не зная, увы, немецкого языка, я, таким образом, участвовал в вечерних службах, а католическая Литургия во многом сходна с православной и узнаваема.

Раз в неделю приезжает инженер проверять систему подачи воды. Домик, в котором я живу, попросту говоря, является водокачкой. Рядом с моей комнатой — бойлерная. Мудрёные машины, похожие на ЭВМ старого образца: счётчики, кнопки, разноцветные рычажки. Система иногда пошумливает за стеной, но — терпимо.

Молодой, в белоснежной рубашке араб приветливо поздоровался: «Hello!» — «How are you?» — спросил я его. «Well. And you?» — «Где вы живёте?» — «В Тверии, рядом с отелем. А вы откуда?» — «Из России». — «Россия... Где это?» — «Знаете город Москву?» — «Да». — «Она столица России». — «O’key!» — ответил он. — «Вы еврей?» — «Нет, я христианин». — «А какая ваша национальность?» — «Национальность? А что это? А, нет, я араб... Я — христианин», — сказал он и перекрестился.

Часа два машина будет работать на полную мощность, разговора не получится. Я ушёл на берег озера, где облюбовал бухточку. Спугнул стаю чирков и крячек. Стремительный чирок вскрикнул, пролетая. Увидел своё место занятым.

* * *

В трапезной — подобие шведского стола, чуть, может, поскромнее. Молодые священники, монахи всегда улыбчивы; судя по заразительному хохоту за столом, удачно шутят. За обедом шумно, если не сказать весело. А вот за ужином слышна классическая музыка — Бах, Гендель, Шопен. И ни слова, пока не прозвучит колокольчик и благодарственная молитва.

* * *

Капернаум. Руины города, который называют городом Иисуса. Синагога, на месте старой, где проповедовал Иисус, занимает чуть ли не треть города. И вокруг лачуги — стены и фундаменты — дающие представление о величине жилища горожан. Можно бы их сравнить с ласточкиными гнёздами, что лепились к стенам синагоги и вокруг неё. В каком-то из этих крохотных гнёздышек жил Пётр с женой и тёщей, где останавливался Иисус.

Едва ли не такую же площадь города занимает протестантская церковь. Она похожа на гигантскую летающую тарелку, опустившуюся на бывший город, не нарушив его останков. Бетонные опоры чуть возносят над землёй эту прозрачную конструкцию, детище иных миров. Хотя опуститься она могла бы не в самом городе, а неподалёку, как, например, православный храм — за пределами Капернаума. В её настырном присутствии чувствуется дух агрессивного протестантизма.

Сегодня воскресенье, мало туристов, в тени переплетённых веток платана дремлет сторож. Я спустился по скользким камням к самой воде. Отсюда, на глубину, ныряли, наверное, капернаумские мальчишки. Купался ли в озере Иисус? Умел ли Он плавать? В Назарете, где Он рос, не было большой воды...

И тут меня застал телефонный звонок из израильской тюрьмы от Алексея Г. Много лет я переписываюсь с ним. Бывший россиянин, он осуждён за участие в убийстве. Он был лишь свидетелем, пассивным участником, но вину взял на себя, зная, что если назовёт настоящих убийц, то жить ему останется недолго. Подробностей преступления я не знал, никогда не спрашивал, а он не считал нужным в них посвящать. А тут вдруг прорвало, вывалил весь ужас случившегося с ним двадцать три года тому назад. Он не знал, что я слушаю его в Капернауме. Это было подобие исповеди, безудержного сбивчего потока слов, длившегося не менее часа. Какая-то неотвратимая, неизъяснимая сила выталкивала их. Как будто я слушал его не один. Незыблемая голубизна воды и неба, отраженного в ней, мягкое тёплое декабрьское солнце... и безумие падшего мира. Господи, приди на помощь этому несчастному человеку...

Подъехал белый автобус, набитый, будто семечками чёрными туристами. Высыпали на площадь, резвятся, как дети, облепили статую апостола Петра, фотографируются. Кто держится за его жезл, кто — за руку, кто прижался сбоку. Улыбаются до ушей, счастливые. Висит на апостоле Петре африканский материк!

Дорога по-над озером в Капернаум — это древняя римская дорога, разделённая сегодня на пешую и автомобильную. По ней и ходил Христос, проводивший немалое время в Галилее. Пешеходная выложена белым камнем. Через каждый километр столбик — с автопоилкой. Сейчас — зима, не так знойно, водичка не подаётся. А в другое время, стоит наклониться к раковине, тотчас же забьёт фонтанчик. Неподалёку от города — каменный знак, указующий, что здесь была таможенная застава, где мытарь Матфей собирал пошлину. Чуть дальше так называемый «камень кровоточивой», место, где Христос исцелил женщину, прикоснувшуюся к Нему. Эти и другие памятные знаки сохранились благодаря испанской паломнице ЭГЕРИИ, побывавшей здесь в конце IV века и оставившей свои заметки. Иудеи, христиане Капернаума, передавали из поколения в поколение все подробности пребывания здесь Иисуса Христа.

Над дорогой, метрах в двадцати, пещера Эремос, в которой, по преданию, оставался на ночь Христос, когда всходил на гору молиться. С этой горы Он возвестил заповеди Блаженства. Пещера чистая, только очень много стеариновых следов от свечек. Каждый камушек побывал подсвечником. Деревянная скамья отшлифована седалищами, но надписи всё же кое-где на ней вырезаны. Из пещеры на простор тянется деревце — худенькое и упрямое. Ему тоже хочется видеть изумрудное озеро, горы, безоблачное небо.

К монастырю я подходил уже затемно. Меня догнал молодой человек и, узнав, что я живу там, спросил, нельзя ли переночевать в монастыре? Случай примечательный. Юноша испанец, лет восемнадцати, путешествует по Израилю. Уверенный, что на улице ночевать ему не придётся, он не озаботился ночлегом заранее. И задаёт вопрос случайному попутчику. До города далеко, да он и не останавливается в гостиницах: дорого, и кто-то пускает его на ночлег. Пустили и в монастыре.

В свободном мире человек чувствует себя свободно. И привыкает к этому с молодости. Внучки Барбары, окончив школу, разъехались по миру: одна — в Парагвай, другая — в Аргентину. Живут в семьях, помогая по хозяйству — в саду, в доме. Или мальчики и девочки, волонтёрствующие в монастыре. После школы они не пошли учиться дальше, не уверенные в своём призвании. Они рассудили, что, может быть, Церковь поможет им найти себя, своё место в жизни. Общество выделяет им, окончившим школу, стипендию на год проживания в любой стране. И они добираются туда без пап и без мам. За год, живя среди людей и трудясь для людей, можно почувствовать своё призвание. И дело не в том, что они владеют английским, понятным в любой точке мира. Они внутренне раскрепощены. Человек моего происхождения и моего возраста в моей стране озабочен на каждом шагу. Поспешая на вокзал к электричке, думает, не изменилось ли расписание, покупая лекарство в аптеке, не уверен, что оно не поддельное. И, скорее всего, человек моего возраста деньги в сберкассе хранить не будет, если, конечно, они у него есть. Внешняя стабильная обстановка способствует молодым людям адаптироваться в мире. Ну, а израильская молодёжь, которая с рождения взята под прицел террористов? Она мне показалась такой же деятельной и общительной, как мои волонтёры в монастыре.

На закате, когда солнце только-только касается гор, на дерево перед моим домом прилетают две горлицы. Не боясь моего присутствия, тихо, без птичьей суеты, по-домашнему устраиваются на ветке.

* * *

Непуганых уток стада...

Копошатся, ныряют, взлетают...

Летите, летите, пернатые стаи, сюда.

Здесь в вас не стреляют.

И рыбу не глушат, и зверя не душат капканом.

Свидетелю нравов иных,

такое мне кажется странным.

На камушек цапля,

ног не замочив, опустилась.

Какая достойная неприступность,

Скажите на милость...

В неё на предмет шашлыка

и по страсти загула

Поддатый полковник

Из плавней не высунет дула.

О чём бы я здесь ни завёл разговор с первым встречным,

края свои вспомню, которые сравнивать не с чем.

Мы словно калеки, бывая в ухоженных странах,

твердим об одном, о родном — о скорбях и о ранах,

О травмах врождённых, запущенных безнадёжно.

Однако скулить неприлично в гостях. Сколько ж можно!

Под вечер даманы расселись на тёплых камнях, как собаки сторожевые.

Уставились все на закат, прочь отринув заботы дневные.

* * *

Пóзднее, после утренней службы, утро. Пустынный берег. Камушки у воды уже прогреты солнцем. Шушукаются волны, переговариваются меж собою. Мягкая вода холодновата, как у нас в августе. Броситься кролем в её объятья! При взмахе правой руки, поворачивая голову влево, невольно закрываешь глаза от слепящего солнца. На протяжении всей жизни вот так, загребая кролем, я встречался с ним по утрам, — в Куйвижи, на Валдае, в Тамани, в Семхозе, в Эгейском море, в Адриатическом, везде, где оно вставало слева над водною гладью. Быть может, и в будущую жизнь я войду, рассекая земные пределы, и Солнце, но уже другое, не ослепительное Солнце, откроет мои глаза...

А ещё раньше, на рассвете, вдруг голоса, шум машины, стук сгружаемых ящиков. Это приехали рабочие собирать оливы. Способ, каким древние греки времён Гомера собирали урожай, практикуется и сегодня. Под деревом расстилают две больших плотных плёнки по окружности всей кроны и начинают стегать длинной палкой по веткам оливы. Ягоды сыпятся градом вместе с листьями и мелкими веточками. Затем плёнки подтягивают к следующей маслине и также хлещут по ней палками. Обтрусив нижние ветки, верхние обивают с высокой лестницы. Нагруженные плёнки подтягивают к пластиковым ящикам, быстро-быстро выбирают лиственный мусор и ссыпают в них ягоды.

Сбор урожая в этом году запоздал. Много ягод уже нападало под деревьями. Я спросил пожилого араба, будете ли их собирать? Он ответил одним словом — litle. Непонятно, то ли мало нападало на землю, то ли немножко будем собирать.

Фермер Абдулла, хозяин садов, сетует на рабочих: обещали давно приехать, а явились только что. Сейчас они нарасхват, диктуют свои условия.

* * *

За трапезой никто не встаёт из-за стола, ждут последнего. Сегодня заезжая паломница после вечерней молитвы приглашена на ужин. Она, не зная обычая, не спешила с выбором блюда, ела не торопясь, основательно, как делают немцы всё, что делают. Все давно отужинали, ждут её при всеобщем молчании. Минут пятнадцать, а то и более. Только она закончила, священник зазвонил в колокольчик и все встали, громко двигая стульями, на благодарственную молитву.

Время Адвента, Рождественского поста, сопровождается затейливыми придумками. После благодарственной молитвы читалась вслух смешная история из похождений Святого Николая. А потом раздавались подарки — мешочки с конфетами, которыми увешено корявое деревце, вроде нашей ёлки, стоящее в углу комнаты. Грядущий в мир Христос уже до рождения одаривает гостинцами всех, кто ждёт Его. Каждый придумывает какой-нибудь сюрприз. В следующий раз юноша волонтёр прочитал своё стихотворение на евангельскую тему. Девушка вырезала лобзиком звёзды и, разноцветные, разложила по столам для каждого. Вероника рассказывала о земном пути Богородицы. А потом пели Рождественскую песнь Марии — гимн, который знает, наверное, вся Германия. «Не вся», — сокрушённо призналась Барбара. И правда, двое немцев, рабочих из Дюссельдорфа, не пели.

В какой-то день дошла очередь и до меня. «Хочим слюшать русскую песнь», — глядя в словарь, обратилась ко мне Вероника. Я понял, что они имеют в виду какую-нибудь праздничную молитву и пропел Рождественский тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй мирови свет разума!..» Объяснил, что это главная «песня» праздника. Прочёл несколько своих стихотворений, посвящённых Рождеству. Как мог, объяснил содержание.

Что у Господа один миг,

То у нас две тысячи лет.

К восхищённой земле приник

отдалённый нездешний свет.

Долы девственные осенил...

Потому и родился Сын

Света — семя звёздных высот,

Чтобы в нас завязался плод.

Не оставит всхода зерно,

Если не распадётся в прах.

Потому и упало оно

в бездны горя, в бесплодный страх.

Миг тот, тысячелетия для,

Нам себя дано превозмочь.

Понесёт или нет Земля,

Как её пречистая дочь?..

Нет, ещё не взошёл посев.

Побивает то град, то навет.

Что у Господа девять месяцев,

То у нас девять тысяч лет.

* * *

В воскресенье никто не работает, даже Люций, профессор математики, исполняющий в монастыре должность дворника. Исполняет добросовестно, как узбек Паша в моём московском дворе. На автостоянке возле монастыря — ни бумажки, ни фантика. По воскресеньям на своей машине они с Барбарой и Вероникой путешествуют по Израилю. На сей раз пригласили меня. Предстоит восхождение на плато, откуда видна чуть ли не вся Галилея. Неподалёку от Магдалы (родина Марии Магдалины) свернули к арабскому посёлку Хамам, здесь оставили машину.

Гора устрашающего вида, но по высоте не более полутора километров. У самого верха отвесная стена, в которой тысячелетия назад аборигены выдолбили жилища.

На такой высоте и неприступности жить безопасней, чем в долинах. Как они, бедные, туда забирались! Что люди! По каменистым, крутым склонам пасётся скот — коровы, телята. Уверенно ступают меж крупных и мелких камней. На самых подступах, у отвесной стены, в которую вмурованы скобы, толпятся школьники. Не первую группу школьников я вижу в этих краях. Их возят по историческим местам, чтобы хорошо знали свою страну. Мы подождали, пока они, как муравьи, вытянутые в цепочку, не скроются из виду, и двинулись следом. Впереди, неуверенно цепляясь за скобы, поднимается Вероника, крупная женщина. Далеко нам придётся падать, если соскользнёт, смахнув и меня, как былинку.

Но вот и плато. Густая трава, стадо чёрных коз: свирепые морды, огромные уши. Древняя порода козлищ, упомянутых Иисусом в притче об овцах и козлах. Внизу с высокой мечети заголосил муэдзин. Его голос, удесятерённый динамиком, увы, не ласкает слух. И здесь, на плато, тоже есть озеро — искусственное, полное дождевой воды. Далеко видны, разбросанные по холмам — Кана, Магдала, Назарет...

Отец Иеремия вечером встретил меня словами: «В Москве трудный день, уличные стычки». В комнате Барбары есть телевизор. Последние известия показали многотысячный митинг на проспекте Сахарова. Москва поднялась, нагло обманутая выборами в парламент. Москва поднялась... Поднялась ли?

* * *

Перед храмом во дворике лежат огромные каменные чаши, бывшие давильни для отжимания оливкового масла. Однажды утром я увидел, что они уставлены свечками. Группа паломников внимает довольно странному полурёву-полурыку. Perhaps Greek orthodoxy — пояснила Вероника. Так и есть, наш брат православный. В храм они войти не смеют, молитвенное общение с католиками запрещено, поэтому молебствие проводят рядом. Священник, быкообразной (отсюда и голос) наружности, сзади на голове — косичка, впереди — борода лопатой. Помолившись, достали съестное: бутерброды, пирожные. Священник с большим пирожным отошёл в кустики и там, вкушая вкусих, тщательно отряхнул бороду. Трудно уберечься от сравнения внешнего вида православных батюшек и бенедиктинцев — худых, подтянутых, опрятных.

В сувенирном магазине работает женщина гречанка. Сегодня за столом мы сидели рядом, и я заметил, что крестное знамение она кладёт по-православному — справа налево. «Вы православная?» — спросил я её. «Да», — ответила женщина. «А в какую церковь ходите? Бываете у бенедиктинцев?» — «Разумеется. Я же христианка. Бываю по праздникам и в нашей, которая за Капернаумом. Но она далеко. Я живу в Магдале, машины нет, езжу сюда на велосипеде». — «А духовник ваш знает, что вы причащаетесь у католиков?» Женщина не поняла моего вопроса.

Удивительно: ни одного печального лица. Семейная атмосфера. Хотя мимолётных гостей бывает больше, чем своих. А свои — четыре священника, молодые люди волонтёры, Барбара, Луций, Вероника и я, затесавшийся в их семью.

* * *

Каждое утро — благотворное общение с тачкой. Часа три отколупываю киркой и лопатой плотный слой гравия. Сваливаю недалеко, под обрыв. Гора старого гравия растёт. Я стараюсь разбросать пошире, чтобы зимой её хорошенько промыли дожди. Послужит ещё этот гравий в монастырском хозяйстве.

Работа моя довольно пыльная, после неё надобно хорошенько отмыться. Что может быть чище воды Генисарета! Вхожу в неё, в озеро, как в крещальную купель.

Из кустов шумно поднялась цапля. Важная, неторопливо машет крыльями. Грудь выставлена, как у ладьи. Не летит, а плывёт.

По-над озером на территории монастыря — несколько молельных площадок. Солнце затеняют бамбуковые циновки, рядами лежат тёсаные брёвна в виде лавок, посреди площадки — крест. Или стёсанная под столешницу каменная глыба, на которой священник, служащий Литургию, совершает освещение Даров.

Одну такую площадку облюбовали даманы — большие бесхвостые крысы. Вечером семья этих животных располагается на тёплых брёвнах. Сидят, почёсываются, глядя на закат. На брёвнах, на крыше я замечал их не однажды, а на каменном Престоле — ни разу.

* * *

Третья неделя Адвента. Воскресная Литургия. Храм освещают белые толстые свечи, зажженые перед иконой Спасителя и Божьей Матери. Пылает свечами и паникадило. Витражное окно, как на картине Вермеера, переливается малиновыми и голубыми цветами. Вся служба, насквозь вся, поётся. Краски на витражах ликуют, вторят молитвенным песнопениям. Вдруг у открытого окошка появилось облачко. Покружилось, переместилось к другому, снова к открытому и в нём исчезло. Что это было? Дыхание ангельского пения?

После вчерашнего сочного дождя свежо, как в луговой пойме. Птицы, умытые наконец, щебечут на разные голоса. Кусты олеандра обсыпаны бусинами дождя. Солнышко то пробьётся сквозь тучи, то снова спрячется за ними. Я успел за сегодня подчистить свой объект, вывез тачек десять последних. Завтра под кактусом (иногда ему, разлапистому, говорю: кактус, не толкайся!), большие камни, что лежали по периметру площадки, соберу в кучу. И можно будет стелить новую плёнку. И засыпать новым гравием.

Забегая вперёд, скажу, что зимой следующего года монахи прислали мне фотографии площадки, которую я обработал. Сияет белым, как рафинад, гравием и — ни одной травинки, ни одной щепотки зелени сквозь него не пробилось. Я возликовал, увидев плоды своей работы, как дань благодарности за братское гостеприимство.

Заглянул отец Иеремия, посмотреть, как идут дела. «Я к вам на минутку». Весь в заботах. Монастырь расстраивается: возводится ещё один храм, помещения для паломников, конференц-зал. В движениях быстрый, в словах экономный. Улыбчивое светлое лицо иногда вдруг омрачается. Чистый по-детски взгляд и не по-детски проницательный.

В субботу и в воскресенье в трапезной самообслуживание. Повар Абрахам и его помощница в эти дни не работают. Заранее приготовленная еда достаётся из холодильника, а посуду моем сами. На кухне тесновато. Один драит посуду щёткой в железном баке, другой ополаскивает, девушки с полотенцами трут до блеска тарелки, блюдца, чашки... Их тут же подхватывают и расставляют на полки. Священники тоже участвуют в очистительной компании. Подпоясавшись и надев фартуки на сутану.

Косточки, остатки мяса я хотел отнести собаке. Нет, сказала Барбара, мясо перчёное, собаке вредно.

* * *

Долгая, на целый день, поездка в национальный заповедник, что расположен под Хайфой. Километров триста туда и обратно. Немцы, мои новые родственники во Христе — любители лазить по горам и снимать на камеру красивые пейзажи. Я думал, эта экскурсия связана с христианскими достопримечательностями. Нет, просто очередной выезд на пленэр. Хотя, конечно же, образцовый заповедник стоит особого внимания.

Сохранилась пещера, огромная, как концертный зал, где жили первобытные люди в доисторические времена. Чёрные своды и стены прокопчены, наверное, дымом их очага. Здесь установлен большой экран и демонстрируется фильм о том, как они охотились, разводили огонь, варили пищу, рождались и умирали. Эффект присутствия среди аборигенов обеспечен пультовым управлением.

Тропа из пещеры ведёт в горы. Оттуда видно море и пойма, сплошь покрытая сверкающими теплицами. Там на плодородной земле круглый год плодоносят банановые, гранатовые, апельсиновые сады. А рядом с морем — посевные культуры. Не одна Хайфа питается плодами своего идеально выстроенного хозяйства. В нашем продовольственном магазине в Москве, на ящике с апельсинами красуется наклейка «Хайфа». Я уж не говорю об израильской моркови, которой завалены московские овощные магазины...

На обратном пути проезжали арабские города. Все горы заселены. Повсюду, похожие на белемниты, высятся минареты, опровергая пропагандистский миф, что в Израиле дискриминация ислама.

В городе Тальяг остановились перекусить. Всюду чисто, многолюдно, открытые магазины, товары вынесены на улицу. У входа в кафе кемарит седоволосый араб — в пиджаке, в длинной юбке. Угрелся. Солнышко поджаривает его старые кости.

Цивилизованная жизнь. Продавцы говорят по-английски. А мы, стоя у витрины и заказывая лаваш с овощной начинкой, пользовались подсказками мальчиков арабчат, которые знают и немецкие слова.

И всюду урны для мусора. Не как на московских улицах, где горожане обходятся без подобных услуг.

* * *

Знакомые, нашего северного полушария, звёзды, неяркие при полной луне. Арктур стоял примерно в этом же месте при ногах Волопаса, когда безмолвными ночами смотрел на него Иисус. Темна была и Тверия. А сейчас кажется, что город, как огромный многоярусный теплоход вот-вот спустится и сойдёт на воду, сверкая своими зажжёнными палубами. К Тверии приложим и другой образ: город на горе ночью — гора, обсыпанная бриллиантами.

Страшно орут даманы. Не такие уж они безобидные, если так орут.

* * *

Молодёжь сегодня не ужинала в трапезной. Собралась в парке за шашлыками. Отмечают день рождения Марты, которой из дома пришла рождественская посылка. В неё, кажется, влюблён Матвей, юноша из Берлина. Он тоже недавно кончил школу, куда пойти учиться дальше, не знает и надеется, что время, проведённое здесь, ему подскажет. Я видел, как он управляется с колёсным трактором, груженным обрезанными ветками, осторожно, по кочкам выводя трактор на дорогу. Всю неделю на берегу он корчевал кусты и рубил ветки. Он — один из волонтёров. Заведует инструментом. У него ключи от инструментальной будки.

* * *

Катера с туристами курсируют по озеру. И не всегда оттуда доносится мелодическая музыка. Бывает и другая — современная рубиловка.

Счастливая встреча, подобно видению, ознаменовала моё последнее утро в Табхе. Проснулся я раньше обычного, только-только забрезжил свет в застеклённой двери, обращённой к озеру. И там, в клубящейся глубине возникло тёмное пятно. Оно медленно двигалось. Я быстро оделся и побежал к озеру. Но выйти на открытый берег не решился, стоял в кустах и, вдруг, понял, что это — лодка. Уже почти рассвело. В лодке было два человека. Один, стоя, выбирал сеть из воды, второй на вёслах медленно грёб вдоль берега.

Много раз я представлял эту евангельскую картину в воображении. Ведь точно так это и происходило. Раннее утро. Редеющий туман бежит по воде... Может быть, даже на этом месте и увидел рыбаков Иисус. Ведь оно было для них самым притягательным, самым рыбным.

* * *

Прощай, Кинерет! Гора Блаженств, лазоревое небо, тихая радушная Табха — прощайте! Отец Матеуш, отец Захария, отец Франциск, отец Иеремия!..

За неделю до Рождества в Назарете объявлено театрализованное шоу, посвящённое празднику. В колоссальном соборе Благовещения арабы-христиане набились в большом количестве. Кланами, семьями, меж рядов бегают дети. Начало в семь вечера. Но, как правило, праздничные представления вовремя не начинаются. Мои друзья, живущие в Назарете, знают местные обычаи; они пришли в храм на час позже и к началу не опоздали. По их мнению, у аборигенов размыто понятие времени. На производстве — план, механизмы, там работа, там не опаздывают. А в остальном — на полчаса, на час, как заведено...

Церковь Благовещения в Назарете. Гигантский храм, на стенах которого выложены мозаики всех стран мира с изображением Богоматери с Младенцем, или без Него, или с Архангелом Гавриилом. Под этим циклопическим сооружением, напомнившим мне здание московского Университета на Воробьёвых горах, сохранились остатки, вроде бы, того жилья, где обитала Мария с Иосифом и с Младенцем. Несколько каменных ступенек, ведущих в каменный закуток. Меня не впечатляют эти археологические реалии, подлинность которых не доказуема. Тем более, в этой театрализованной обстановке, они больше похожи на бутафорию.

Церковь, посвящённая Иосифу, значительно меньше. А ещё меньше храм над источником, где, якобы, деве Марии явился Архангел благовестник. Здесь ли он явился, или в доме, как пишет апостол Лука, конечно, не столь важно... Я помнил это место по акварели Поленова — ничего схожего. В конце XIX века, когда запечатлел его художник, оно, наверное, мало изменилось с евангельских времён. На склоне горы — горстка белых хижин, у источника — женщина с сосудом на голове. Сейчас здесь арабская часть Назарета. Нижний город. Шумный, суетливый, базарный. Центральные улицы — сплошной рынок: фрукты, тряпки, ботинки, напитки. Всё выставлено на тротуары. Механические зазывалы рекламируют товар. Оравы мальчишек задиристо орут, возятся, толкают прохожих.

И второй Назарет — верхний, ему всего-то лет пятнадцать-двадцать. Современная архитектура, строгая, без излишеств. Чисто, тихо, огромные, как ангары, супермаркеты, но их не видно и не слышно. Есть и маленькие магазинчики.

Серёжа и Света, у которых я остановился на пару дней, живут в четырёхкомнатной квартире.

Дети выросли, уехали в Америку. Возвращаться не хотят. Младший женат на арабке. Расписались на Кипре (в Израиле межконфессиональные браки не регистрируются), а свадьбу справляли здесь, в Назарете. Гостей было более восьмисот человек. Со стороны мужа, то есть евреев — тридцать, остальные арабы. Смешанные браки укрепляют израильское общество. К сожалению, их немного.

В трёхкомнатной квартире есть ещё одна комната-бункер, комната безопасности. С 90-х годов прошлого века начали строить дома с учётом бомбового или сейсмического разрушения. Впрочем, сейсмический фактор учитывался и раньше. А теперь, когда Израиль атакуют со всех сторон, в жилищное строительство внесено важное дополнение. В каждом доме имеется один сквозной, сверху донизу, сектор № 2. Даже если при прямом попадании дом рушится, комнаты безопасности одна над другой остаются незыблемыми. Они есть в каждой квартире. Личное бомбоубежище. Серёжа и Света отсиживались в нём при последнем обстреле Назарета.

Приехали они сюда из Литвы в середине девяностых уже верующими христианами. Света со школьных лет не сомневалась, что Бог есть, но верующей себя не считала. В 1992 году, слушая радиостанцию Благовест, узнала, что можно прочитать о Христе в книге Александра Меня. Диктор сказала: кто хочет её приобрести, вышлите адрес. И вскоре пришли наложенным платежом две книги: «Сын Человеческий» и «Истоки религии». Прочитав их, Света крестилась, а Серёжа (они уже были мужем и женой) над ней подшучивал, опасаясь её религиозного пыла. Но в книги заглянул. Начал читать... И однажды, придя домой с ночной смены, упал на колени перед женой своей, прося прощение за своё невежество. Они уже подали документы на выезд. И здесь в протестантской общине он крестился.

Вечером город похож на уютно освещённый парк. Стайка детишек лет десяти-четырнадцати попалась нам на пути. Город на горе, поэтому дома спускаются ярусами. Мы подходим к детям, они кричат тем, что внизу, на нижней площадке: «Подожди, не бросай, пусть люди пройдут!» И как только люди, то есть, мы прошли, раздаётся команда: «Теперь бросай!», и снизу вверх летит башмак под дружный визг и хохот.

Сейчас декабрь, в шесть утра начинает светать, и сразу, по мере увеличения света, гаснут один за другим уличные фонари. На остановке автобуса уже толпятся люди. Есть курящие. Есть среди них и те, что бросают окурки под ноги, хотя урна рядом. «Эти наверняка советского происхождения», — поясняет Серёжа.

В нижнем городе, рядом с храмом Благовещения, арабы обнаружили некое древнее захоронение и объявили, что найденные кости, выражаясь по-нашему, мощи святого. А по законам ислама на месте захоронения святого должна стоять мечеть. Но израильские власти воспротивились захвату пусть даже клочка земли. К тому же рядом с собором другой святыни. Мусульмане намеревались возвести мечеть выше собора. И всё же они это место огородили и собираются за забором на молитву.

На центральной улице, где теснятся торговые ряды, молодой человек вышел из кафе и на виду у всех облегчил себя по малой нужде. Шум, толчея, и он прудит у себя под ногами, рискуя задеть прохожих. Точно такую картину я наблюдал и в Иерусалиме, в старом городе, возле мусульманских торговых лавок.

Первый день в Иерусалиме. Мой провожатый — Володя Френкель, у которого я остановился. Он литератор, поэт. Оторванность от русской культурной почвы переживает корнями, потому что корни в ней, и перетащить их куда-либо вместе с почтовым адресом невозможно. Замкнут, немногословен, на вопросы отвечает лаконично. По правде сказать, при такой отзывчивости и задавать их неловко...