Глава 11

Недостатки образования Айри Джонс

Ровно на середине пути от общеобразовательной школы «Гленард Оук» до дома Джонсов был фонарь, который все чаще и чаще начал появляться в снах Айри. Вернее не сам фонарь, а маленькое объявление, написанное от руки и прикрепленное к фонарному столбу на уровне глаз. Оно гласило:

Похудей и получи за это деньги081–555–6752

Пятнадцатилетняя Айри Джонс была крупной девочкой. Дочери не передались европейские пропорции Клары. Айри пошла в бабушку. Как и у Гортензии, у нее была мощная ямайская фигура, словно составленная из ананасов, манго и гуав; да, девочка получилась немаленькая — большие груди, крепкий зад, широкие бедра, здоровые ляжки, крупные зубы. Она весила тринадцать стоунов и в копилке у нее лежало тринадцать фунтов. Айри знала, что попадает в целевую аудиторию (если, конечно, у такого объявления может быть целевая аудитория) и что объявление написано для нее, бредущей в школу и жующей пончик, держа руку на затянутом в корсет животе. Оно было обращено к ней. Похудей (призывало оно) и получи за это деньги. Ты, да, ты, мисс Джонс, ты, которая прижимает руки к животу, которая повязала кофту вокруг бедер (вечный вопрос: что сделать, чтобы непомерно огромный ямайский зад казался меньше?), ты, которая носит трусы, утягивающие живот, и бюстгальтер, уменьшающий грудь, — вся тщательно затянута в лайкру (лайкра — это замечательный ответ девяностых китовому усу), ты с твоей перетянутой талией.

Она знала, что объявление написано для нее. Но вот что конкретно там написано, она не понимала. Что имелось в виду? Кто-то даст тебе денег, если ты похудеешь? Или подразумевается, что худые больше зарабатывают? Или что-то жуткое из эпохи Якова I, выдумка какого-то мрачного уиллзденского Шейлока — фунт мяса за фунт золота: мясо за деньги?

Движение. Ускоренная съемка. Иногда ей снилось, что она идет по школе в бикини, а загадка фонарного столба написана мелом на ее коричневом пухлом теле, на его разнообразных выпуклостях (бедра, грудь, зад выступают, как полки, на которых можно расположить книги, чашки с чаем, корзины или, что вероятнее всего, детей, пакеты с фруктами, ведра с водой), выпуклостях, созданных в расчете на жизнь в другой стране, в другом климате. Иногда ей снилось, как она зарабатывает деньги на похудении: с голым задом, держа в руках блокнот, стучится во все дома, купаясь в солнечных лучах, и старается уговорить старичков отщипнуть и заплатить. Иногда еще хуже — как она отрывает лишние куски мяса с белыми прожилками и засовывает их в старые фигурные бутылки из-под кока-колы, а потом несет в магазин на углу, где за прилавком стоит Миллат в свитере с треугольным вырезом и с бинди на лбу; он жадно хватает бутылки и вымазанными в крови лапами отсчитывает деньги. Немного карибского мяса — немного английских денег.

Айри Джонс зациклилась на мысли, что она толстая. Время от времени ее обеспокоенная по этому поводу мать успевала поймать Айри в коридоре, прежде чем та улизнет на улицу, указывала на перетянутое тело и спрашивала:

— Да что с тобой? Боже мой, что ты с собой делаешь? Ты даже вздохнуть не можешь. Айри, дочка, ты выглядишь совершенно нормально. У тебя фигура как у добропорядочной представительницы семьи Боуден. Ты же сама знаешь, что выглядишь нормально.

Но Айри не знала, что выглядит нормально. Англия — огромное зеркало, в котором Айри не находила своего отражения. Чужая в чужой стране.

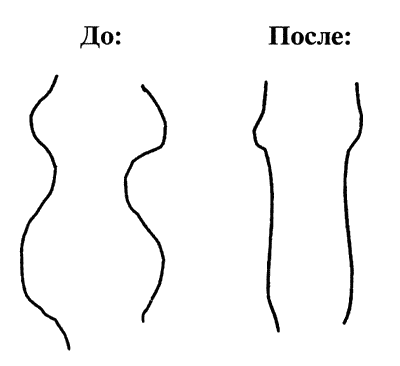

Кошмары ночью и мечты днем в гостиной, в автобусе, в классе. До. После. До. После. До. После. Как мантра маньяка изменений: вдох — до, выдох — после; она не хочет мириться с генетической неизбежностью и ждет превращения ямайских песочных часов, заполненных песком с водопадов реки Данн, в английскую розу (вы, конечно, знаете, как она выглядит: такая тоненькая, хрупкая, не выносит солнца), в девочку, похожую на доску для серфинга, у которой по краям идет легкая рябь от морской волны:

Мисс Олив Руди, учительница английского, способная увидеть посторонние рисунки с расстояния больше двадцати ярдов, подошла к парте Айри и вырвала из ее тетрадки листок. Удивленно поглядела на него. Потом спросила с мелодичным шотландским акцентом:

— До и после чего?

— А… чего?

— До и после чего?

— Ничего, мисс.

— Ничего? Да ладно, мисс Джонс. Чего стесняться? Ясно, что это интереснее сто двадцать седьмого сонета.

— Ничего. Ничего.

— Точно? Больше не будешь заставлять класс ждать? Видишь ли… кое-кто хочет послушать… некоторым даже немного интересно то, что я говорю. Так что, если ты отвлечешься на секунду от своих рису-ууу-ууунков… — никто не может произнести слово «рисунки» так, как Олив Руди, — и уделишь нам внимание, мы продолжим, можно?

— Что?

— Уделишь нам внимание?

— Да, мисс Руди.

— Чудесно. Это меня радует. Итак, сто двадцать седьмой сонет.

— Прекрасным не считался черный цвет, — продолжила Франсис Стоун тем занудным тоном, каким студенты читали поэтов-елизаветинцев, — когда на свете красоту ценили.

Айри положила правую руку на живот, вдохнут и попыталась встретиться взглядом с Миллатом. Но Миллат был занят: показывал красотке Никки Тайлер, как он умеет сворачивать язык трубочкой. Никки в ответ демонстрировала ему свои неплотно прижатые уши. Переходящие в легкий флирт издержки сегодняшнего урока естествознания: Наследственные характеристики. Часть первая (а). Плотно прижаты. Неплотно прижаты. Вьющиеся. Прямые. Голубые. Карие. До. После.

«Вот почему и волосы, и взор возлюбленной моей чернее ночи… Ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать, не белоснежна плеч открытых кожа, и черной проволокой вьется прядь…»

Половое созревание (не какие-нибудь робкие холмики грудей или призрачный пушок на подбородке), а ярко выраженное половое созревание разделило старых друзей: Айри Джонс и Миллата Икбала. Развело по разным школьным группировкам. Айри считала, что ей сдали плохие карты: огромное тело, выпирающие зубы и железная пластинка, ужасные негритянские волосы и вдобавок ко всему страшная близорукость, вынуждавшая ее носить очки с толстенными, как бутылочные, розоватыми стеклами. (И даже голубые глаза, о которых так мечтал Арчи, продержались только две недели. Она действительно родилась с голубыми глазами, но однажды Клара глянула, а на нее пристально смотрят два карих глаза; точно так же самый пристальный наблюдатель не может заметить невооруженным глазом переход от бутона к распустившемуся цветку.) Ее преследовала мысль о собственном уродстве, неправильности; теперь она держала свои едкие замечания при себе, теперь ее правая рука постоянно лежала на животе. В ней все было не так.

Миллат же как молодость в ностальгических воспоминаниях старости — красота, пародирующая саму себя: римский нос с легкой горбинкой, высокий, тонкий, жизнерадостный, с гладкими мускулами, шоколадные глаза, поблескивающие зеленоватым, как будто лунный свет скачет по поверхности темного моря, обезоруживающая улыбка, крупные белые зубы. В школе «Гленард Оук» люди делились по национальности на черных и пакистанцев, греков и ирландцев. Но красавцы не подлежали такому делению. Они относились к национальности красавцев.

«И черной проволокой вьется прядь»…

Конечно, она его любит. А он часто ей говорит: «Дело в том, что люди привыкли доверять мне. Им нужен Миллат. Тот самый Миллат. Негодяй Миллат. Надежный, славный Миллат. Им надо, чтобы я был крутым. Это почти что моя обязанность».

Это и была обязанность. Ринго Стар как-то сказал о «Битлз», что их популярность не стала больше, чем в Ливерпуле в 1962-м, просто она распространилась на другие страны. То же можно сказать и про Миллата. Он пользовался такой популярностью в Криклвуде, в Уиллздене и в Южном Хэмпстеде летом 1990-го, что никогда в жизни не превзошел этой популярности. С тех пор как он стал членом банды «Раггастани», он непрерывно организовывал свои собственные банды: сначала в школе, а потом и по всему Северному Лондону. Он — предводитель «Раггастани», сын Самада и Алсаны Икбал — был слишком велик, чтобы оставаться просто объектом любви Айри. Он должен делать то, чего ожидают другие. Для пронырливых кокни в белых джинсах и цветных рубашках он был приколистом, сорвиголовой и записным донжуаном. Для черных пацанят — человеком, с которым приятно разделить косячок, а также ценным покупателем. Для азиатских ребят — героем и оратором. Социальный хамелеон. Но за всем этим скрывались вечная злоба и обида, постоянное ощущение отсутствия корней, отсутствия дома — ощущение, неизбежно сопровождающее тех, кто считает своим домом весь мир. Именно за эту незащищенность и любила его Айри больше всего, равно как и другие школьницы — красивые девочки, играющие на гобое и носящие длинные юбки. Его обожали эти длинноволосые барышни, напевающие фуги. Он был их темным принцем, случайным любовником или безумной страстью, объектом горячих фантазий и отчаянных мечтаний…

Но главное — они ставили перед собой задачу: что делать с Миллатом? Он должен бросить курить траву. Мы должны сделать так, чтобы он больше не выходил из класса посреди урока, хлопнув дверью. Их беспокоило его «отношение» к опозданиям, они мысленно обсуждали его образование со своими родителями (Скажем, у нас в школе есть мальчик-индус, который все время попадает во всякие…) и даже писали ему стихи. Девочки либо хотели его, либо хотели его исправить, а чаще всего — и то и другое. Они хотели его исправить до тех пор, пока он не объяснял им, насколько они его хотят. Все умеют хамить, Миллат Икбал.

— Но ты не такая, — говорил Миллат Икбал сохнущей по нему Айри Джонс, — ты не такая, как все. Мы знаем друг друга всю жизнь. У нас общее прошлое. Ты настоящий друг. А эти все ничего для меня не значат.

Айри нравилось так думать. Что у них общее прошлое, что она не такая, как все, в смысле, лучше других.

Я думал бы, что красота сама

Черна, как ночь, и ярче света — тьма!

Миссис Руди подняла палец вверх, останавливая Франсис.

— Так, о чем здесь говорится? Аннализ?

Аннализ Херш, весь урок занятая вплетением в волосы желтых и красных ниток, посмотрела на нее в полном замешательстве.

— Аннализ, скажи что-нибудь. Какую-нибудь мысль по этому поводу. Пусть даже маленькую и глупенькую.

Аннализ закусила губу. Потом посмотрела в книгу. Потом на миссис Руди. Потом опять в книгу.

— Черный… цвет… красиво?

— Прекрасно. Думаю, мы можем добавить эту мысль к высказанной на прошлой неделе: «Гамлет… был… сумасшедший?» Так, еще кто-нибудь. А вот это: «С тех пор как все природные цвета искусно подменяет цвет заемный…» Что это значит, а?

Джошуа Чалфен — единственный, кто добровольно высказывался на уроках английского, — поднял руку.

— Да, Джошуа?

— Косметика.

— Да-а, — простонала миссис Руди, как будто Чалфен довел ее до оргазма, — да, Джошуа, так. А поподробнее?

— У нее темный цвет лица, и она пытается это скрыть, пользуясь косметикой, то есть искусственно. В елизаветинскую эпоху красивой считалась только очень белая кожа.

— Ты бы им понравился, — ядовито вставил Миллат. Джошуа был бледным почти анемичной бледностью, круглолицый, с вьющимися волосами. — Сошел бы за местного Тома Круза.

Смех. Не потому, что смешно, а потому, что это сказал Миллат, поставив зубрилу на место, где ему быть и положено.

— Еще одно слово, мистер Икбал, и вы выйдете из класса!

— Шекспир. Старый. Кобель. Это уже три. Не утруждайтесь, я сам уйду.

Вот: коронный номер Миллата. Дверь хлопнула. Красивые девочки многозначительно переглянулись. (Он просто неуправляемый! Просто сумасшедший… ему необходима помощь, помощь близкого человека, оказанная в личном порядке.) Мальчишки захрюкали. Учительница думала: может, это начало мятежа? Айри положила правую руку на живот.

— Блестяще. Очень умно. Как я понимаю, Миллат у вас герой, — миссис Руди оглядела глупые лица пятого «F» и впервые с пугающей ясностью поняла, что Миллат действительно был героем.

— Кто-нибудь еще хочет высказаться по поводу этих сонетов? Мисс Джонс. Прекратите так скорбно смотреть на дверь! Он уже ушел. Или вы хотите к нему присоединиться?

— Нет, миссис Руди.

— Вот и хорошо. Тогда не хотите ли сказать нам что-нибудь о сонетах?

— Да.

— Что?

— Она черная?

— Кто черная?

— Темная леди.

— Нет, милочка, она темная, а не черная в современном смысле. В то время в Англии еще не было… э-э… афро-карибцев. Я думаю, ты знаешь, что это скорее современное явление. А мы говорим о самом начале семнадцатого века. Конечно, точно никто не знает, но это маловероятно. Если только она не была какой-нибудь рабыней. А он вряд ли стал бы писать сонеты сначала о лорде, а потом о рабыне, ведь так?

Айри покраснела. Ей показалось, что она увидела нечто знакомое, но теперь это ощущение постепенно исчезало, поэтому она сказала только:

— Не знаю, мисс.

— Кроме того, он ясно говорит: «Не ты черна, черны твои дела!» Нет, милочка, она была смуглой, примерно такой же смуглой, как я.

Айри посмотрела на миссис Руди. Ее лицо было цвета клубничного мусса.

— Видишь ли, Джошуа правильно заметил, что тогда любили удивительно бледных женщин. В сонете говорится о том, как не соответствует ее лицу макияж, модный в то время.

— Я просто подумала, что… когда он говорит: «…красота сама черна, как ночь…» и про волосы тоже-как черная проволока…

Айри пожала плечами и сдалась перед всеобщим смехом.

— Нет, милочка. Ты смотришь на сонет глазами современного человека. А на старую литературу так смотреть нельзя. Это и будет наш вывод из сегодняшнего урока. Запишите, пожалуйста.

Пятый «F» записал. И ощущение подобия окончательно ушло во тьму, из которой появилось. У двери ее догнала Аннализ Херш и передала записку, пожав плечами в знак того, что не она ее написала. «Уильям Шекспир. Ода Летиции и всем моим волосатым толстозадым бабам».

* * *

Заведение с загадочным названием «П.К. Негритянские волосы: стрижка и укладка» помещалось между «Гостиной Добрых Похорон» и «Раакшанскими Стоматологами», удобное расположение и неслучайное: часто труп африканского происхождения следовал через все три заведения, прежде чем достичь цели своего путешествия — открытого гроба. Поэтому, если ты звонишь, чтобы записаться на прием, а Андреа, или Дениза, или Джеки говорят «ямайское время три тридцать», само собой разумеется, это значит, что надо прийти попозже, но, вполне вероятно, это значит и еще кое-что: какая-то уже холодная набожная старушка пожелала отправиться в могилу с красивой прической и накладными ногтями. Удивительно, что очень многие не хотят предстать перед Господом с обычными негритянскими волосами.

Айри ничего этого не знала и, бережно положа руку на живот, пришла ровно в назначенное время — в три тридцать, готовая преобразиться, победить свои гены, с шарфом на голове, который скрывал осиное гнездо волос.

— Чего-то хотела, крошка?

Хотела. Прямые волосы. Прямые-прямые длинные черные гладкие легкие воздушные струящиеся легко расчесываемые и развевающиеся по ветру волосы. И челку.

— Три тридцать, — все, что смогла выдавить из себя Айри. — У Андреа.

— Андреа тут рядом, — ответила женщина, вытянула изо рта длинную ленту жвачки и мотнула головой в сторону «Добрых Похорон», — с трупами возится. Сядь подожди и не мешай мне. Понятия не имею, когда она вернется.

Айри растерялась и так и стояла посреди парикмахерской, схватившись за щеку. Женщина пожалела ее, пожевала жвачку, с ног до головы оглядела Айри и прониклась к ней некоторой симпатией, заметив, что та не похожа на обычных черных — у девочки были светлые глаза.

— Джеки.

— Айри.

— Ишь ты, светленькая. Даже с веснушками. Ты из Мексики?

— Нет.

— С востока?

— Мать с Ямайки, а отец англичанин.

— Полукровка, — пояснила Джеки. — Мать, говоришь, белая?

— Нет, отец.

Джеки поморщилась.

— Обычно наоборот. Очень они у тебя кудрявые? Дай посмотрю, — она схватилась за шарф Айри. Но та, испугавшись, что ее разоблачат посреди комнаты, где полно народу, успела вцепиться в шарф раньше Джеки.

Джеки причмокнула.

— Чего ты от нас хочешь, если даже поглядеть не даешь?

Айри пожала плечами. Джеки озадаченно покачала головой.

— Первый раз?

— Первый.

— И чего надо?

— Волосы. Прямые, — твердо сказала Айри, думая о Никки Тайлер. — Прямые и рыжеватые.

— Да ну? А голову давно мыла?

— Вчера, — обиженно ответила Айри.

Джеки дала ей легкий подзатыльник.

— Нельзя мыть. Если хочешь прямые, не мой. Представляешь, что такое аммиак на голове? Как будто у тебя на черепе пляшут черти. С ума сошла?! Не мой две недели, а потом приходи.

Но Айри не могла ждать две недели. Все уже решено: сегодня же она придет к Миллату с прямыми волосами, собранными в хвост. Она снимет очки, распустит волосы, а он скажет: «Ух ты, мисс Джонс, никогда бы не подумал… Мисс Джонс, вы такая…»

— Мне надо сегодня. У меня сестра замуж выходит.

— Ладно, сейчас придет Андреа и сожжет тебе все волосы. Считай повезло, если не выйдешь отсюда лысой. Как хочешь, твои проблемы. Вот, — она протянула Айри пачку журналов. — Туда, — и указала на стул.

Парикмахерская делилась на две части: мужскую и женскую. В мужском зале из старенького магнитофона звучало рэгги, а мастера — такие же мальчишки, как их клиенты, — ловко выбривали машинкой надписи на затылках: Adidas, «Badmutha», Мартин. Атмосфера игры и веселья, болтовня, непринужденность, возникающая оттого, что ни одна мужская стрижка не обойдется дороже шести фунтов и не займет больше пятнадцати минут. Простой обмен: шесть фунтов за удовольствие от жужжания машинки над ухом, теплой руки, стряхивающей с твоей головы волосы, и двух зеркал, чтобы увидеть себя и спереди и сзади и оценить изменения. Приходишь лохматый, пряча под бейсболкой жесткие, неодинаковой длины волосы; а через несколько минут выходишь новым человеком: приятный запах кокосового масла и стрижка четкая и ясная, как матерное слово.

А рядом в женском зале был настоящий ад. Здесь несбыточная мечта о ровных легких волосах ежедневно вела войну с фатальными негритянскими кудрями. Здесь, стремясь покорить каждый вьющийся волосок, шли в бой аммиак, щипцы, плойки, зажимы и даже огонь.

— Прямые? — здесь это был единственный вопрос. Он раздавался, когда очередная голова, мучимая невыносимой болью, показывалась из сушилки, и парикмахер разворачивал полотенце. — Прямые, Дениза? Прямые, Джеки?

В ответ Дениза (или Джеки), не стесняемая необходимостью подавать чай, льстить и вести беседу, как в салонах для белых (перед ней ведь сидит не драгоценная клиентка, а отчаявшаяся, готовая вытерпеть все женщина), скептически хмыкала, снимала фартук противного горохового цвета и говорила: «Прямее все равно не получится».

Сейчас перед Айри сидели четыре женщины, кусали губы, пристально смотрели в узкое грязное зеркало и ожидали появления новых, более красивых себя. Пока Айри листала журналы, посвященные прическам черных, дамы морщились от боли. Время от времени одна спрашивала другую: «Сколько?» Следовал гордый ответ: «Пятнадцать минут. А вы?» — «Двадцать две. Эта дрянь у меня на голове уже двадцать две минуты. Если они и после этого не станут прямыми…».

Это было соревнование в терпении. Так же богатые дамы в дорогих ресторанах стремятся заказать салатик поменьше, чем у соседки.

Наконец раздавался крик или «Черт! Больше не могу!», и источник этого вопля бежал к раковине, где начинались тихие рыдания, потому что аммиак смывается медленно — его невозможно смыть быстро. Тут раздражение достигало предела: оказывалось, что волосы были «слишком курчавыми», «слишком упрямыми», что «с такими волосами и сделать-то ничего нельзя». Раздражение нарастало у всех: от посетителя до парикмахера, причинившего эту боль. Было бы естественно заподозрить Денизу или Джеки в садизме: они еле шевелили пальцами, когда смывали аммиак, вода текла тонкой струйкой, так что мытье занимало много времени, в течение которого голову нестерпимо жгло.

— Прямые? Джеки, прямые?

Мальчишки заглядывали за перегородку, разделявшую залы, Айри оторвалась от журнала. Что тут можно сказать? Волосы становились прямыми или почти прямыми. Но при этом неживыми. Сухими. Сечеными. Жесткими. Тусклыми. Как волосы мертвеца, когда тело высыхает.

Джеки или Дениза, отлично зная, что курчавые негритянские волосы все равно возьмут свое и станут такими, как заложено генетически, философски замечали, глядя на печальный результат: «Прямее все равно не будут. Три недели, если повезет».

Несмотря на явный провал всей затеи, каждая женщина в очереди думала, что у нее будет совсем не так, что, когда снимут полотенце с ее головы, под ним окажутся идеально прямые, легкие, струящиеся волосы. Айри, разделяя эти иллюзии, вернулась к журналу.

Малика — молодая актриса, сыгравшая в комедии положений «Жизнь Малики», ставшей настоящим хитом, рассказывает, как она добилась того, чтобы ее волосы были прямыми и послушными: «Каждый вечер я делаю маску для волос, смазав кончики специальным средством по уходу за негритянскими волосами „Африканская Королева“. А потом утром раскаляю щипцы примерно до…»

Вернулась Андреа. Она вырвала журнал у нее из рук, бесцеремонно стащила с головы шарф, прежде чем Айри успела что-нибудь сказать, и пять длинных, изящно подпиленных ногтей принялись теребить ее волосы.

— О-о-о, — протянула Андреа.

Такой возглас одобрения редко раздавался в женском зале и потому привлек внимание всей парикмахерской.

— О-о-о. — Дениза присоединилась к Андреа и тоже потрогала волосы Айри. — Какие мягкие.

Старушка, морщившаяся от боли под сушилкой, восхищенно закивала.

— И вьются крупными кольцами, — проворковала Джеки, оставив свою изнывающую клиентку, чтобы коснуться шевелюры Айри.

— Сразу видно, что полукровка. Вот бы мне такие. Их будет легко выпрямить.

Айри поморщилась.

— Я их ненавижу.

— Она их ненавидит! — обратилась Дениза к публике. — А они кое-где светло-каштановые!

— Я все утро с трупом возилась. Так приятно наконец потрогать что-то мягкое, — сказала Андреа, выходя из задумчивости. — Хочешь сделать их прямыми, да, милочка?

— Да. Прямыми. Прямыми и рыжими.

Андреа обвязала вокруг шеи Айри зеленый фартук и усадила ее в крутящееся кресло.

— Насчет рыжих не знаю, детка. Нельзя красить и распрямлять в один день — испортишь волосы. Но распрямить могу. Получится просто великолепно.

Парикмахеры в «П. К.» мало общались между собой, поэтому никто не сказал Андреа, что Айри мыла голову. Через две минуты после того, как ей на голову нанесли густую белую аммиачную массу, она почувствовала, как первоначальная прохлада сменяется адским жжением. Голова была чистая, грязь не защищала кожу, и Айри начала орать.

— Что ты вопишь? Я же ее только что нанесла. Ты же хочешь прямые волосы.

— Мне больно!

— А что делать, — насмешливо заметила Андреа. — Красота требует жертв.

Еще тридцать секунд Айри кусала губы, но потом, когда над правым ухом показалась кровь, потеряла сознание.

Она пришла в себя над раковиной и увидела, как ее волосы слипшимися прядями стекают в слив.

— Предупреждать надо было, — ворчала Андреа. — Надо было мне сказать, что ты их помыла. Распрямлять надо грязные. Вот смотри теперь…

Вот смотри теперь… Раньше ее волосы доходили до середины спины, а теперь от них осталось несколько дюймов.

— Гляди, что ты наделала, — обращалась Андреа к рыдающей Айри. — Интересно, что на это скажет мистер Пол Кинг. Сейчас позвоню и спрошу, может, он позволит исправить все это бесплатно.

Мистер Пол Кинг (П. К.), владелец парикмахерской, был крупным белым мужчиной пятидесяти с лишним лет и занимался строительным бизнесом, пока не наступила Черная среда: подошли к концу деньги его жены, у него не осталось ничего — только немного кирпича и цемента. В поисках свежей идеи, он просматривал за завтраком газету и наткнулся на заметку о том, что черные женщины тратят на косметику в пять раз больше, чем белые, а на средства по уходу за волосами — в девять раз. Прикинув, сколько тратит обычная белая женщина — его жена Шейла, Пол Кинг начал истекать слюной. Исследование материалов местной библиотеки показало, что найдена многомиллионная золотая жила. Пол Кинг купил старый мясной магазин на Уиллзден-хай-роуд, выловил Андреа из салона в Харлздене, и бизнес начался. И тут же расцвел. Пол Кинг сам удивился, что женщины с низким достатком готовы тратить сотни фунтов в месяц на свои волосы и еще больше на ногти и аксессуары. Ему показалось забавным, что, как объяснила ему Андреа, боль является неотъемлемой частью процесса. Но самое замечательное: их клиенты никогда не подадут в суд — они готовы к боли. Идеальный бизнес.

— Ладно, Андреа, пусть будет бесплатно, — сказал Пол Кинг в похожий на кирпич мобильный телефон, перекрикивая шум строительства нового салона в Уэмбли. — Но смотри, чтобы это не вошло в привычку.

Андреа принесла Айри хорошую новость.

— Отлично, детка. Сделаем бесплатно.

— Но что… — Айри посмотрела в зеркало на свою прическу, напоминавшую Хиросиму после взрыва, — что вы можете…

— Надеваешь свой шарф, берешь эту бумажку, выходишь, поворачиваешь налево, идешь до «Роши. Забота о волосах», говоришь, что тебя прислали из «П. К.», просишь восемь пачек волос номер пять — черных с рыжим отливом — и быстренько возвращаешься сюда.

— Волос? — повторила Айри, вытирая сопли и слезы. — Искусственных волос?

— Дура! Они не искусственные. Они настоящие. А на твоей голове будут смотреться как самые настоящие. Давай, живо.

Рыдая, как ребенок, Айри вышла из «П. К.» и направилась в «Роши», стараясь не смотреть на свое отражение в витринах. У магазина она постаралась собраться, положила руку на живот и открыла дверь.

Внутри было темно и пахло так же, как в «П. К.»: аммиаком и кокосовым маслом, болью, смешанной с удовольствием. В слабом мерцающем свете Айри заметила, что в магазине не было обычных полок. Средства по уходу за волосами лежали кучами на полу, а аксессуары (расчески, ленты, лак для ногтей) были прикреплены к стенам и снабжены ценниками, написанными от руки. На почетном месте, как скальпы врагов или охотничьи трофеи, со скобы, вделанной в потолок, свисали волосы. Длинные пряди, повешенные в нескольких дюймах одна от другой. Под каждой большой кусок картона с описанием характеристик:

2 метра. Натуральные тайские. Прямые. Каштановые.1 метр. Натуральные пакистанские. Прямые, слегкаволнистые. Черные.5 метров. Натуральные китайские. Прямые. Черные.3 метра. Искусственные волосы. Спиральная завивка.Розовые.

Айри приблизилась к прилавку. Огромная женщина в сари прошла, переваливаясь с ноги на ногу, к кассе и обратно, чтобы выдать двадцать пять фунтов молодой индианке, чьи волосы были неаккуратно сострижены как можно короче.

— И не надо на меня так смотреть. Двадцать пять — отличная цена. Я не могу дать больше за такие сеченые волосы.

Девушка что-то возразила на своем языке, взяла с прилавка пакет с волосами, из-за которых разгорелся спор, и сделала вид, что собирается уходить. Но продавщица вырвала пакет у нее из рук.

— Незачем устраивать сцены. Мы обе видели концы. Двадцать пять, и точка. Тебе все равно нигде не дадут больше. И вообще, — сказала она, глядя поверх головы индианки на Айри, — меня покупатели ждут.

Айри увидела, что девушка плачет, так же как недавно — она сама. Индианка замерла на секунду, ее всю трясло от злости, потом стукнула ладонью по прилавку, схватила двадцать пять фунтов и вышла.

Толстуха презрительно затрясла подбородками, глядя на дверь, за которой исчезла девушка.

— Неблагодарная.

Затем она достала наклейку, отлепила ее от бумажки и наклеила на пакет с волосами. «6 метров. Индийские. Прямые. Черные с рыжеватым отливом».

— Ну, деточка. Что ты хотела?

Айри повторила то, что велела сказать Андреа, и вручила женщине бумажку.

— Восемь пакетов? Это значит шесть метров, так?

— Не знаю.

— Я знаю. Тебе какие: прямые или волнистые?

— Прямые. Абсолютно прямые.

Толстуха что-то прикинула, потом взяла с прилавка пакет с волосами только что убежавшей индианки.

— Вот. То, что тебе нужно. Я их не успела толком упаковать, сама понимаешь. Но они совершенно чистые. Хочешь?

Айри с сомнением взглянула на волосы.

— Не обращай внимания на то, что я говорила про сеченые концы. Нет там сеченых концов. Просто глупая девчонка хотела получить больше, чем заслуживает. Некоторые ничего не смыслят в экономике… Ей жалко расставаться со своими волосами, вот и хочет за них миллион фунтов. Прекрасные волосы. У меня в молодости тоже такие были.

Толстуха залилась смехом, над верхней губой подрагивали усики. Потом смех затих.

— Скажи Андреа, что это будет тридцать семь пятьдесят. У нас, индианок, прекрасные волосы. Все такие хотят!

Негритянка с двумя детьми в коляске для близнецов стояла за спиной Айри и ждала своей очереди, держа в руках упаковку шпилек. Она хмыкнула.

— Кое-кто слишком много о себе воображает, — тихо пробормотала она. — А ведь некоторые довольны своими негритянскими волосами. Вот спасибо! Нужны мне волосы какой-то несчастной индианки. И вообще продукцию по уходу за негритянскими волосами хотелось бы покупать у черных. Мы не выживем в этой стране, если не будем открывать свой бизнес.

Толстуха поджала губы и принялась ворчать, укладывая волосы для Айри в пакет и надписывая его. Все, что она говорила, было обращено к женщине, стоявшей за Айри, но при этом она делала вид, будто не слышит, что та отвечает.

— Не нравится к нам приходить? Не приходи. Никто тебя сюда не звал. Просто невероятно: люди… такая грубость… Я не расистка, но такого не понимаю… Просто делаю свое дело. И не потерплю оскорблений. Вы мне деньги, я вам товар, вот и все. А тех, кто меня оскорбляет, я не обслуживаю.

— Боже мой! Да никто вас не оскорбляет.

— Я не виновата, что все хотят прямые волосы, а иногда и белую кожу, как Майкл Джексон. Я-то тут при чем? В местной газете пишут, что я, видите ли, не должна продавать белила «Доктор Пикок» — сколько шуму из ничего! — а потом сами же их покупают! Вот, возьми чек, передай Андреа, деточка. Я просто пытаюсь выжить в этой стране, так же как и все остальные. Вот, деточка, возьми свои волосы.

Негритянка протянула руку из-за спины Айри и с громким стуком бухнула деньги на прилавок.

— Какого хрена..!

— Я не виновата, что волосы нужны всем… Спрос, предложение… И не надо тут материться, я этого не потерплю! Элементарная экономика… Осторожней, детка, там ступеньки! А вы, пожалуйста, больше сюда не приходите. Иначе я вызову полицию. Никому не позволю так со мной обращаться. Полицию вызову, вот увидите.

— Хорошо, хорошо, хорошо.

Айри придержала дверь, пропуская женщину, а потом помогла ей спустить коляску со ступенек. Женщина убрала в карман шпильки. Она выглядела усталой.

— Терпеть не могу это место, — сказала она. — Но мне нужны шпильки.

— А мне нужны волосы, — сказала Айри.

Женщина покачала головой.

— У тебя есть волосы, — сказала она.

Спустя пять с половиной часов, в результате трудоемкого процесса вплетения чужих волос в оставшиеся два дюйма волос Айри и закрепления их клеем, Айри Джонс вышла с длинными прямыми рыжеватыми волосами.

— Прямые? — спросила она, не веря своим глазам.

— Прямее некуда, — ответила Андреа, с восхищением разглядывая плоды своего труда. — Только заплетай их хорошенько, если не хочешь, чтобы они сразу же отвалились. Чего не даешь заплести? Ведь не будут держаться.

— Будут, — возразила Айри, зачарованно глядя на свое отражение. — Просто обязаны.

Он, Миллат, должен их увидеть, хотя бы один раз. Она хотела добраться до Миллата такой же красивой, какой видела себя в зеркале, поэтому всю дорогу до дома Икбалов придерживала волосы руками, боясь, что их унесет ветер.

Алсана открыла дверь.

— А, привет. Нет, его нет. Где-то ходит. Не спрашивай где, сама не знаю, он мне не сообщает. Вот про Маджида я почти всегда знаю, где он.

Айри прошла в коридор и украдкой бросила взгляд в зеркало. На месте и все как надо.

— Можно я его подожду?

— Конечно. Ты как-то по-новому выглядишь. Похудела?

Айри залилась краской.

— Новая прическа.

— Ах да! Ты похожа на телеведущую. Очень мило. Проходи в гостиную. Там уже сидят Позорная Племянница и ее мерзкая подруга, но ты не смущайся. Самад в саду, а я на кухне, работаю, так что постарайся не шуметь.

Айри вошла в гостиную.

— С ума сойти! — закричала Нина, глядя на входящее в комнату видение. — На что ты похожа?!

На красавицу. С прямыми, не курчавыми волосами. На настоящую красавицу.

— Ты похожа на идиотку! Очуметь можно! Максин, ты только посмотри на это. Боже мой, Айри! Чего ты хотела этим добиться?

Разве не ясно? Прямоты, чтобы они стали прямыми. И легкими.

— В смысле, чего ради ты это сделала? Решила стать негритянской Мерил Стрип? — Нина сложилась пополам и захохотала.

— Позорная Племянница! — закричала Алсана из кухни. — Когда я шью, мне нужно сосредоточиться. Потише там, мисс Крикунья!

«Мерзкая подруга» Нины, она же, ее любимая, сексуальная, стройная девушка по имени Максин с прекрасной фарфоровой кожей, темными глазами и густыми каштановыми волосами, подергала удивительные волосы Айри.

— Что ты с ними сделала? У тебя были прекрасные волосы. Роскошные буйные кудри.

Несколько секунд Айри не могла вымолвить ни слова. Она была совершенно уверена, что раньше выглядела ужасно.

— Я просто постриглась. Что тут такого?

— Но это же не твои волосы. Ведь это же волосы какой-то несчастной пакистанки, которой нужны деньги, чтобы кормить детей, — с этими словами Нина дернула Айри за волосы, и целая прядь осталась у нее в руке. — Вот блин.

Нина и Максин покатились со смеху.

— Ну что вы прицепились? — Айри села в кресло, поджав колени и положив на них подбородок. — А… где Миллат? — она постаралась сказать это непринужденным тоном.

— Так ты ради него все это затеяла? — удивилась Нина. — Ради моего дебильного двоюродного братца?

— Ничего подобного.

— Его нет. У него новая девушка. Гимнастка из Восточной Европы, с животом как стиральная доска. Не то чтобы очень страшная. Грудь ничего, но задницы вообще нет. Как же ее зовут?

— Стася, — ответила Максин, оторвавшись от чтения «Горячей десятки». — Как-то так.

Айри еще больше вжалась в давно продавленное любимое кресло Самада.

— Хочешь совет? Сколько я тебя знаю, ты всегда гонялась за этим мальчишкой, как сумасшедшая борзая. И за это время он за кем только не ухлестывал. За всеми, кроме тебя. Он даже пытался ухаживать за мной, за своей двоюродной сестрой, представляешь?

— И за мной, — добавила Максин, — несмотря на то что мальчики меня вообще не интересуют.

— Тебе никогда не приходило в голову, почему он не ухаживал за тобой?

— Потому что я страшная. И толстая. С жуткими негритянскими волосами.

— Нет же, дурочка. Потому что ты — это все, что у него есть. Ты нужна ему. У вас общее прошлое. Ты хорошо его знаешь. Он сам в себе запутался. То у него то, то у него это. То грудастые блондинки, то русские гимнастки, то дым сенсемильи. Сам не знает, где у него голова, а где жопа. Вылитый отец. Сам не знает, кто он. Но ты его знаешь, хоть немного, но знаешь. Ты знаешь, каким он бывает. А ему нужен кто-то, кто его знает. Ты для него особенная.

Айри закатила глаза. Иногда хочется быть особенной. Но иногда ты готова пожертвовать всем (например, волосами), чтобы стать такой же, как все.

— Послушай, Айри, ты умница. Тебя столькому научили. Но теперь пора переучиваться. Пора понять, чего ты стоишь, плюнуть на это рабское обожание и заняться собой. Найди себе девочку или мальчика и начни жить в собственное удовольствие.

— Ты очень сексуальная девочка, Айри, — ласково сказала Максин.

— Да уж.

— Можешь ей поверить, она в девочках разбирается, — заметила Нина, ероша волосы Максин и целуя ее. — А правда в том, что эта прическа а-ля Барбара Стрейзанд тебе совсем не идет. Твои волосы были в сто раз лучше. Они были буйные. Они были твои.

Вдруг в дверях появилась Алсана с огромным блюдом печенья в руках. На ее лице была написана подозрительность. Максин послала ей воздушный поцелуй.

— Айри, хочешь печенья? Идем, поешь печенья. Со мной. На кухне.

— Не переживай ты так, тетенька, — простонала Нина. — Мы не пытаемся завербовать ее в ряды последовательниц Сапфо.

— Мне все равно, пытаетесь вы или нет. Я не хочу знать, что вы делаете. Я не хочу ничего про это знать.

— Мы смотрим телевизор.

На экране Мадонна водила руками по своим вздернутым грудям.

— Уверена, это очень интересно, — съязвила Алсана, сердито глядя на Максин. — Айри, ты будешь печенье?

— Я бы не отказалась, — проворковала Максин, хлопая длинными ресницами.

— Не сомневаюсь, — медленно и многозначительно, как говорят с иностранцами, заметила Алсана. — Но тебе оно не понравится.

Нина и Максин снова прыснули.

— Айри! — Алсана с сердитым видом указала на дверь. Айри вышла за ней.

— Я — человек либеральный, — принялась жаловаться Алсана, когда они остались одни. — Но почему надо вечно ржать и устраивать песни-пляски по поводу всего на свете? Неужели гомосексуальность — это так весело. Гетеросексуальность почему-то совсем не веселит.

— Я не хочу слышать этого слова в своем доме, — сказал Самад с каменным выражением лица, входя в дом из сада и кладя на стол садовые перчатки.

— Какое из двух?

— Никакое. Я всеми силами стараюсь сделать наш дом праведным.

Самад заметил фигуру за кухонным столом, нахмурился, наконец решил, что это в самом деле Айри Джонс, и завел обычный разговор:

— Привет, мисс Джонс. Как поживает твой отец?

Айри пожала плечами, исполняя обычный ритуал.

— Вы видите его чаше, чем мы. Как Бог?

— Спасибо, отлично. Ты не видела моего никудышного сына?

— Нет.

— А моего хорошего сына?

— Сто лет не видела.

— Если увидишь моего никудышного сына, передай ему, что он никудышный сын.

— Хорошо, мистер Икбал.

— Да хранит тебя Бог.

— Gesundheit.

— А теперь, прошу прощения… — Самад взял с холодильника свой молитвенный коврик и вышел.

— Что с ним? — спросила Айри, заметив, что Самад молится как-то отчаянно. — Он какой-то грустный.

Алсана вздохнула.

— Конечно, грустный. Ему кажется, что он все испортил. И так оно и есть, но кто первый бросит камень и все такое… Он постоянно молится. И не хочет взглянуть правде в глаза: Миллат болтается Бог знает где с какими-то белыми девицами, а Маджид…

Айри вспомнила, насколько идеальным ей казался ее первый кумир — возможно, эта иллюзия возникла как следствие всех огорчений, которые Миллат принес ей за эти годы.

— А что с Маджидом?

Алсана нахмурилась и достала с верхней полки кухонного шкафчика, где она хранила письма от сына, тонкий конверт авиапочты. Передала его Айри. Та вытащила письмо и фотографию.

На снимке — Маджид, превратившийся в высокого элегантного молодого человека. Волосы у него такие же черные, как у брата, но он не зачесывал их на лоб. Пробор — слева, волосы приглажены и заправлены за правое ухо. Твидовый костюм и, кажется, галстук. Впрочем, фотография была нечеткая. В одной руке — большая летняя шляпа. Другой он держал за руку известного индийского писателя сэра Р. В. Сарасвати. Тот — весь в белом, в шляпе с широкими полями и с пижонской тросточкой в руке. Оба широко улыбаются и стоят с таким видом, будто с чем-то поздравляют друг друга, и каждый, кто увидит фото, должен подумать, что они вот-вот похлопают друг друга по плечу, если еще не похлопали. Полуденное солнце скачет по ступенькам Университета г. Дакка, где и сделана фотография.

Алсана ткнула в снимок указательным пальцем.

— Знаешь, кто такой Сарасвати?

Айри кивнула. Обязательный тест для получения аттестата: «Стежок во времени» Р. В. Сарасвати. Печально-слащавая книга о последних днях Империи.

— Сама понимаешь, Самад терпеть не может Сарасвати. Называет его колониалистским прихвостнем и лизоблюдом.

Айри наугад зачитала отрывок из письма.

Как видите, мне повезло, и как-то в ясный мартовский день я встретил величайшего индийского писателя. Я победил в конкурсе на лучшее сочинение (писал на тему: «Наша страна — какой путь она выбирает?») и поехал в Дакку за призом (сертификат и небольшая сумма денег), который мне вручил на торжественной церемонии в университете он сам — этот великий человек. С гордостью говорю, что я ему понравился, и мы провели весь день вместе. Сначала было длительное чаепитие тет-а-тет, потом — прогулка по красивейшим улицам г. Дакка. Во время нашего длинного разговора сэр Сарасвати похвалил мои умственные способности и даже сказал (я цитирую), что я «отличный молодой человек». И я это очень ценю! Он сказал, что я должен заняться правом, поступить в университет или даже стать писателем! Я ответил, что первое призвание мне больше по душе и что я давно решил сделать все возможное, чтобы в азиатских странах воцарился порядок, чтобы люди научились готовиться к бедствиям и маленькие мальчики были застрахованы от падающих на них ваз (!). Нужны новые законы, новые законодательные акты (я ему так и сказал), чтобы бороться с нашим злым роком — стихийными бедствиями. Но тут он меня поправил: «Это не рок, — сказал он. — Мы — индийцы, мы — бенгальцы, мы — пакистанцы, слишком часто перед лицом истории вскидываем руки и восклицаем „Судьба!“ Но многие из нас необразованны, многие не знают, как устроен этот мир. Мы должны стать похожими на англичан. Англичане до самой смерти борются с судьбой. Они не слушают голос истории, если только она не говорит им то, что они хотят услышать. Мы говорим: „Так предначертано!“ Нет, не предначертано. Ничто не предначертано». За один день я понял больше, чем…

— Ничего он не понял!

Самад сердито протопал в кухню и грохнул чайник на плиту.

— Он ничего не понял, потому что слушал человека, который сам ничего не понимает. Где его борода? Где его хамиза? Где его покорность? Если Аллах говорит, что будет гроза, — значит, будет гроза. Если землетрясение, значит, землетрясение. Никуда от этого не деться! Я для того и отправил туда своего сына, чтобы он понял, что человек слаб и не может управлять ни миром, ни своей судьбой. Что такое Ислам? Что значит это слово? Само слово что значит? Покорность. Предание себя Богу. Я покоряюсь ему. Моя жизнь не принадлежит мне, она принадлежит ему. Эта жизнь, которую я зову своей, — это его жизнь, и он может делать с ней все, что хочет. Жизнь подбрасывает меня на своих волнах, и с этим ничего не поделаешь. Ничего! Сама природа — мусульманка, потому что она подчиняется законам творца.

— Не смей проповедовать в моем доме, Самад Миа! Для этого есть более подходящие места. Хочешь проповедовать — иди в мечеть, но не делай этого на моей кухне, потому что здесь будут есть…

— Но мы, мы не подчиняемся автоматически. Мы — люди, мы хитрые, хитрющие мерзавцы. В нас сидит зло — свободная воля. Мы должны научиться подчиняться. Я послал Маджида Махфуза Муршеда Мубтасима Икбала на Родину, чтобы он понял это. Скажи мне, разве для того я это сделал, чтобы его мозг отравлял какой-то индусский лизоблюд, прихвостень британского правительства?

— Может быть, Самад Миа, а может быть, и нет.

— Хватит, Алси, предупреждаю тебя…

— Давай-давай, старый болтун! — Алсана уперла руки в боки, как борец сумо. — Ты говоришь, что мы не можем управлять судьбой, а сам хочешь управлять судьбами своих детей. Все! Оставь их в покое, Самад Миа. Оставь мальчика в покое. Он — новое поколение, он здесь родился. Конечно, он будет жить по-другому. Нельзя все спланировать. И в конце концов, что такого произошло? Он не станет алимом, но он образованный, он чистый!

— И это все, что ты требуешь от своего сына? Быть чистым?

— Может быть, Самад Миа, может быть…

— И не говори мне о новом поколении! Есть только одно поколение! Незримое! Вечное!

Где-то посредине этого спора Айри выскользнула из кухни и пошла к выходу. В коридоре она случайно бросила взгляд в зеркало — все в пятнах и царапинах. Она похожа на дитя Дайаны Росс и Энгельберта Хампердинка.

— Позволь им ошибаться… — долетел голос Алсаны с поля битвы. Пройдя сквозь дешевую деревянную дверь кухни, он донесся в коридор, где Айри глядела на свое отражение и торопливо выдирала руками чужие волосы.

* * *

Как и у всякой другой школы, у «Гленард Оук» была сложная география. Не то, чтобы совсем лабиринт, и все-таки. Она была построена в два приема: сначала в 1886-м как работный дом (в результате — жуткая громадина из красного кирпича, викторианский приют), а потом, с 1963-го, как школа (в результате добавился серый монолит — муниципальная собственность). Эти два чудовища были объединены в 1974 году огромным переходом в виде трубы. Но этого оказалось недостаточно, чтобы сделать два здания единым или хотя бы уменьшить раздробленность. Горький опыт показал, что невозможно объединить тысячу детей под одним латинским выражением (школьный девиз: Laborare est Orare, Работать — значит молиться); дети — как коты, метящие территорию, или кроты, прорывающие ходы, — выделяют отдельные области со своими законами, представлениями, правилами поведения. Несмотря на все попытки бороться с этим, школа содержала и сохраняла отдельные области, приграничные районы, спорные территории, запретные зоны, точки рандеву, гетто, анклавы и острова. Никаких карт не было, но здравый смысл подсказывал держаться подальше, скажем, от закутка между мусорными баками и отделения уроков труда. Там бывали несчастные случаи (яркий пример: жалкому придурку по имени Кит зажали голову в тисках); и с тощими жилистыми парнями, которые контролировали эту территорию, лучше было не связываться — худые дети толстых отцов, у которых из задних карманов угрожающе торчали журналы, похожие на пистолеты, толстых людей, веривших в жестокую справедливость: «око за око», «да тебя ж убить мало».

Напротив стояли скамейки — три в ряд. Они были предназначены для торговли крошечными дозами наркотиков. Вроде смолы марихуаны за два с половиной фунта — комочек, такой маленький, что легко может потеряться в пенале, и его так же легко перепутать с кусочком ластика. Или четвертинки экстази, лучше всего помогавшие от мучительных менструальных болей. Лопух мог также купить разнообразные продукты кустарного промысла — жасминовый чай, садовую траву, аспирин, лакрицу, муку, — изображавшие первоклассные наркотики, которые следует курить или глотать, спрятавшись за школьным театром. В зависимости от того, где ты стоишь, полукруглая стена более или менее скрывала тебя от глаз учителей, если ты еще не имел права курить в «саду для курения» («сад» был бетонной площадкой, где достигшим шестнадцати лет разрешалось курить до посинения — есть ли теперь такие школы?). Театра тоже следовало избегать. Тут терлись наглые сорванцы — двенадцати-тринадцатилетние заядлые курильщики. Им было на все наплевать. Им действительно было на все наплевать — на твое здоровье, свое здоровье, учителей, родителей, полицию — на все. Курение — их ответ вселенной, их raison d’être. Они обожали сигареты. Они не были тонкими ценителями, не интересовались, какой фирмы то, что они курят, — они просто любили сигареты, любые. Они присасывались к ним, как младенцы к груди, а потом втаптывали бычки в грязь со слезами на глазах. Они обожали курить. Сигареты, сигареты, сигареты. Единственное, что их интересовало, кроме сигарет, это политика, а точнее: что еще выкинет этот гад — министр финансов, который не переставая повышает цены на сигареты. Ведь у них всегда не хватало денег и сигарет. Приходилось с особым искусством стрелять сигареты, выпрашивать, выманивать, красть. Любимый трюк заключался в том, чтобы потратить все карманные деньги на пачку сигарет, раздать их всем подряд, а потом целый месяц можно напоминать тем, у кого есть сигареты, что ты с ними поделился. Но это рискованное дело. Гораздо лучше, если у тебя незапоминающееся лицо, стрельнуть сигарету, а через пять минут прийти еще стрельнуть, и никто тебя не вспомнит. Лучше выработать незаметную шпионскую манеру, стать безликим человечишкой по имени Март, Джуль или Иэн. Если и этого не можешь, придется положиться на благотворительность и дележку. Сигарету можно поделить бесконечным числом способов. Например, так: некто (кто все-таки купил пачку сигарет) закуривает. Кто-то кричит: «На двоих!» Скуренная до половины сигарета передается крикнувшему. Как только она оказывается у него, слышится «На троих!», потом «Остатки!» (что значит половина от трети), потом «Окурок!», а затем, если день холодный и желание курить побеждает, — «Последнюю затяжку!». Но последняя затяжка — это для отчаявшихся, она делается, когда не осталось ни перфорации, ни названия фирмы, ни того, что не стыдно назвать окурком. Последняя затяжка — это желтеющая бумага фильтра, из которой вдыхаешь какую-то гадость. Это уже не табак, а нечто, что оседает в легких, становится бомбой замедленного действия, разрушает иммунную систему и вызывает постоянный, непрекращающийся насморк. Эта гадость превращает белые зубы в желтые.

В «Гленард Оук» все были чем-то заняты. Школа представляла собой Вавилон, где дети из разных классов, с разным цветом кожи говорили на разных языках, каждый в своем особом уголке, из их ртов вырывался табачный дым и возносился к их многочисленным богам. (Статистика 1990 года: 67 вероисповеданий, 123 языка.)

Laborare est Orare:Зубрилы у пруда определяют пол лягушек;Школьные красавицы в кабинете музыки поют французские хороводные песни, говорят на ломаной латыни, сидят на виноградных диетах, подавляют лесбийские инстинкты:Толстяки в физкультурной раздевалке онанируют;Нервные девочки у кабинета иностранных языков читают кровавые детективы;Маленькие индусы на футбольном поле играют в крикет теннисными ракетками;Айри Джонс ищет Миллата Икбала;Скотт Бриз и Лиза Рейнбоу трахаются в туалете;Джошуа Чалфен, гоблин, старейшина и гном возле отделения естественных наук играют в Гоблинов и Горгон.

И все, абсолютно все, курят, курят, курят. Выпрашивают сигареты, подносят к ним зажигалки, затягиваются, собирают бычки, вытряхивают из них оставшийся табак, радуются способности сигарет объединять людей разных национальностей и вероисповеданий, но чаще — просто курят (Сигретки не будет? Дай сигретку!), пыхтят дымом, как маленькие трубы, пока он не становится таким густым, что те, кто топил здесь печи в 1886-м, во времена работного дома, не чувствовали бы себя не в своей тарелке.

В этом дыму Айри ищет Миллата. Она уже была на баскетбольной площадке, в «саду для курения», в кабинете музыки, в кафетерии, в туалетах — и в мужском, и в женском, и на примыкавшем к школе кладбище. Она должна его предупредить. Будет облава, учителя и полиция будут ловить тех, кто незаконно курит траву или сигареты. Сейсмические колебания открыл Арчи — ангел откровения; она подслушала телефонный разговор и узнала священную тайну Объединенного комитета учителей и родителей; и теперь на Айри лежит миссия, гораздо более важная, чем у сейсмолога, скорее похожая на миссию пророка, потому что она знает день и время, когда случится землетрясение (сегодня в два тридцать), она знает, чем оно опасно (грозит исключением), и знает, кто станет его жертвой. Она должна его спасти. Положа руку на трясущуюся от волнения щеку и потея под тремя дюймами негритянских волос, она бежала по школьному двору, звала его, спрашивала о нем всех подряд, заглядывала во все места, где он обычно бывает, но его не было ни с мальчишками — уличными торговцами, коренными жителями Ист-Энда, ни со школьными красотками, ни с компанией индусов, ни с черными пацанятами. Наконец, она добрела до той части старого работного дома, где находилось отделение естественных наук — до излюбленной мертвой зоны: восточный угол здания скрывал ценные тридцать ярдов травы, в которой мог спрятаться от посторонних глаз любой нарушитель школьных правил. В этот осенний день, ясный и свежий, здесь было полно народу. Айри пересекла площадку, где проходил чемпионат по вышибалам, наступила на игру Джошуа Чалфена «Гоблины и Горгоны» («Эй, смотри, куда идешь! Ты наступила на Пещеру Мертвых!»), пробилась через сплоченные ряды курильщиков и добралась до Миллата, который стоял в эпицентре всего этого, коротко затягивался конусообразным косяком и слушал высокого парня с густой бородой.

— Милл!

— Не сейчас, Джонс.

— Но… Милл!

— Подожди, Джонс. Это Хифан. Мой старый друг. Ты же видишь: я слушаю, что он говорит.

Высокий — Хифан — не прервал своей речи. У него был глубокий, мягкий голос, похожий на струящийся поток, неиссякаемый и неизбежный. Чтобы остановить его, потребовалось бы нечто более серьезное, чем появление Айри, может быть, более серьезное, чем самые серьезные обстоятельства. Он был одет в строгий черный костюм с белой рубашкой и зеленым галстуком-бабочкой. На нагрудном кармашке у него была вышита маленькая эмблема: две ладони, держащие пламя, а под ними еще что-то, трудно различимое. Парень был ровесником Миллата, но казался гораздо старше из-за своей феноменально густой бороды.

— …а потому марихуана ослабляет твои силы, уничтожает твои способности и отнимает у нас наших лучших ребят, таких как ты, Миллат, прирожденных лидеров, которые могут повести за собой людей к вершине. Есть такой хадит в «Бухари» в пятой части на второй странице: Лучшие люди моей страны — это мои сверстники и мои единомышленники. Ты мой сверстник, Миллат, и я надеюсь, ты станешь моим единомышленником. Идет война, Миллат, идет война.

Так он и говорил, слова текли одно за другим, без интонации, без пауз, в одной и той же однообразно красивой манере — можно было забраться на его речь, можно было уснуть на ней.

— Милл, Милл! Это важно.

Миллат стоял полусонный, неизвестно от чего: то ли от марихуаны, то ли от слов Хифана. Он стряхнул руку Айри со своего плеча и попытался представить их друг другу.

— Айри. Хифан. Мы с Хифаном давно знакомы. Хифан…

Хифан шагнул к Айри, теперь он возвышался над ней, как колокольня.

— Рад познакомиться, сестра. Я Хифан.

— Очень приятно. Миллат!

— Айри. блин. Можешь ты подождать одну минутку? — Он передал ей косяк. — Я хочу послушать, что он говорит, неужели не ясно? Хифан — настоящий дон Корлеоне. Посмотри на его костюм — прямо как у гангстера!

Миллат провел пальцем по лацкану пиджака Хифана, и Хифан, забыв о представительности, засиял от удовольствия.

— Нет, правда, Хифан, ты выглядишь классно, стильно.

— Да?

— Ага, гораздо лучше, чем тогда, когда мы были грозой Килберна. Помнишь, как в Брэдфорде…

Хифан вспомнил, как он тогда выглядел, и снова принял благочестивый вид.

— Боюсь, я не помню те дни, брат мой. Тогда я жил в невежестве. Я был совсем другим человеком.

— Да, — робко согласился Миллат, — конечно.

Миллат шутливо толкнул Хифана в плечо, но Хифан остался стоять неподвижно, как фонарный столб.

— Ну ладно, понял: значит, идет духовная война. С ума сойти! Пора показать этой дурацкой стране, кто мы. Как там вы называетесь, я забыл?

— Я представляю Килбернское подразделение Крепкого Единства Воинов Исламского Народа, — гордо сказал Хифан.

Айри вздохнула.

— Крепкое Единство Воинов Исламского Народа, — восхищенно повторил Миллат. — Это мощно. В этом названии есть сила. Как удар в кунг-фу пяткой в нос.

Айри нахмурилась:

— КЕВИН?

— Мы и сами знаем, — мрачно проговорил Хифан, указывая под ладони, держащие пламя, где была мелко вышита аббревиатура, — что у нас проблема с акронимом.

— Да, есть немножко.

— Но это название освящено силой Аллаха, и его нельзя изменить… Так вот, я говорил о том, что ты, Миллат, можешь возглавить наше отделение в Криклвуде.

— Милл.

— У тебя будет все, что есть у меня, вместо той запутанной жизни, которой ты живешь сейчас, вместо зависимости от наркотиков, которые правительство завозит специально, чтобы подорвать силы черных и мусульман, чтобы нас ослабить.

— Да, — грустно согласился Миллат, как раз собравшийся скрутить очередной косяк. — Вообще-то я как-то об этом не думал. Но, кажется, я именно так должен думать.

— Милл.

— Джонс, отстань от меня. Ты видишь, мы ведем спор. Слушай, Хифан, в какой ты сейчас школе?

Хифан с улыбкой качнул головой.

— Я уже давно не связан с английской системой образования. Но я не перестаю учиться. Есть такие слова в «Табризе», хадит 220: Тот, кто ищет знания, служит Богу до самой смерти и…

— Милл, — прошептала Айри, не прерывая медоточивой речи Хифана. — Милл.

— Да, черт возьми. Чего тебе? Извини, Хифан, одну минутку.

Айри глубоко затянулась своим косяком и рассказала новость. Миллат вздохнул.

— Айри, они приходят с одной стороны, а мы уходим в другую. Подумаешь. Обычное дело. Понятно? А теперь, может, ты пойдешь поиграешь с детишками? У нас тут серьезные дела.

— Приятно было познакомиться, Айри. — Хифан протянул ей руку и оглядел ее с головы до ног. — Рад видеть женщину, которая одета скромно, несмотря на то что ходит с короткой стрижкой. КЕВИН считает, что женщина не должна потакать эротическим фантазиям озабоченного Запада.

— Э-э… спасибо.

Жалея себя и борясь с действием травки, Айри пробралась сквозь дымовую завесу и снова наступила на игру Джошуа Чалфена «Гоблины и Горгоны».

— Эй, мы же тут играем!

Айри резко повернулась. В ней кипела злость, которую она слишком долго сдерживала.

— И что с того?

Друзья Джошуа — толстый мальчик, прыщавый мальчик и мальчик с непомерно большой головой — в ужасе отступили. Но Джошуа решил постоять за себя. В школьном оркестре он играл на гобое и сидел рядом с Айри, которая была вторым альтом. Он давно уже поглядывал на ее странные волосы и широкие плечи, думая, что с ней у него, может быть, что-нибудь получится. Она умная и не совсем страшная, есть в ней что-то от зубрилки, несмотря на то что она вечно ходит с тем мальчиком. Индусом. Она общается с ним, но она не такая, как он. Джошуа Чалфен подозревал, что она из таких, как он сам. В душе она другая, и если постараться, можно это выявить. Она — зубрила-эмигрант, сбежавшая из страны толстых, непохожих и обезоруживающе умных. Она перешла через горы Калдора, переплыла реку Левиатракс и перепрыгнула через ущелье Дуилвен в безумной попытке сбежать от своих земляков и попасть в чужую страну.

— Я просто сказал. Ты уже второй раз наступаешь на земли Голтона. Хочешь поиграть с нами?

— Нет, я не хочу с тобой играть, придурок. Я тебя даже не знаю.

— Джошуа Чалфен. Я был в начальной школе в Мэноре. И мы с тобой вместе ходим на английский. И вместе играем в оркестре.

— Ничего подобного. Я играю в оркестре. Ты играешь в оркестре. Но мы не вместе.

Гоблин, старейшина и гном захихикали, оценив игру слов. Но Джошуа не обращал внимания на оскорбления. Джошуа умел их принимать с невозмутимостью Сирано де Бержерака. Он выслушивал оскорбления (от безобидных: Джош-толсторож, Джош-вошь, Чалфей-еврей — до неприличных: долботрон, хуесос, говноед), всю жизнь бесконечные оскорбления. И ничего: остался таким же невозмутимым. Оскорбление для него было не страшнее камушка на дороге и доказывало только его интеллектуальное превосходство над той, кто его оскорбляет. Поэтому он спокойно продолжил:

— Мне нравится, как ты постриглась.

— Издеваешься?

— Нет, мне правда нравится, когда у девочек короткие стрижки. В этом есть что-то гермафродитное. И мне это нравится.

— Ну и радуйся своим проблемам.

Джошуа пожал плечами.

— Нет у меня никаких проблем. Любой, хотя бы отчасти знакомый с основами фрейдизма, сразу поймет, что это у тебя проблемы. Иначе откуда такая агрессия? Я думал, что курение должно успокаивать. Угостишь?

Айри уже забыла, что держит косячок.

— Да, конечно. Какие мы заядлые курильщики…

— Не то что бы… Так, иногда.

Гном, гоблин и старейшина издали какие-то хрюкающе-булькающие звуки.

— Понятно. — Айри протянула ему косяк.

— Айри!

Это был Миллат. Он забыл забрать у Айри свой косяк и теперь шел за ним. Айри повернулась вполоборота, собираясь передать косяк Джошуа, и тут заметила, как к ней подходит Миллат, и почувствовала, как сотрясается земля. От этого грохота крошечная чугунная армия гоблинов Джошуа повалилась на доску, а затем скатилась на землю.

— Какого… — начал Миллат.

Это была облава. Последовав совету Арчибальда Джонса — главы родительского комитета и бывшего военного, специалиста в стратегии боевых действий, — (впервые!) они напали с обеих сторон. Сотня нападавших застала противника врасплох, подобралась незаметно, окружила маленьких негодяев, отрезала пути к отступлению и застукала Миллата Икбала, Айри Джонс, Джошуа Чалфена и других за курением марихуаны.

* * *

Казалось, что директор «Гленард Оук» постоянно уменьшался. Линия роста волос отодвигалась все дальше, как неизбежный отлив; глубоко сидящие глаза, поджатые губы, мелкое тельце или, скорее, нормальное, но упакованное в крошечную, перекрученную упаковку и запечатанное скрещенными руками и ногами. Хотя директор производил впечатление человека зажатого, стулья он выставил по кругу. Этот широкий жест был призван помочь каждому высказаться и быть услышанным, помочь скорее решить проблему, чем налагать взыскания. Некоторые родители опасались, что директор слишком большой либерал. Если бы вы спросили Тину, его секретаршу (хотя ее ни о чем не спрашивали, разве только Что здесь делают эти три заморыша?), она бы ответила, что от этого одни неприятности.

— Так, — с унылой улыбочкой сказал директор Тине, — и что здесь делают эти три заморыша?

Тина устало зачитала отчет о трех учениках, имевших при себе марихуану и потреблявших ее на территории школы. Айри собралась возразить, но директор остановил ее снисходительной улыбкой.

— Понятно. Все ясно. Тина. Ты свободна. Оставь дверь открытой, чтобы никто не чувствовал себя заключенным. Хорошо. Думаю, так будет более цивилизованно, — проговорил директор и положил руки на колени ладонями вверх, показывая, что он ничего не скрывает. — Итак, мы не будем устраивать базар, каждый скажет, что хочет. По очереди, начиная с Миллата и заканчивая Джошуа. А когда все станет ясно, я скажу свое заключительное слово, и на этом мы закончим. Довольно безболезненно. Договорились?

— Я хочу курить, — сказал Миллат.

Директор пошевелился. Он снял правую ногу с левой и закинул тощую левую на правую, поднес к губам указательные пальцы, сложив их в подобие церковного шпиля, и втянул голову, как черепаха.

— Миллат, я тебя прошу…

— У вас есть пепельница?

— Нет. Перестань, Миллат.

— Тогда я пойду покурю у ворот.

Таким образом школьники загоняли директора в угол. Он не может допустить, чтобы тысяча его учеников выстроилась на улицах Криклвуда, куря и позоря школу. Это было время переговоров. Придирчивых родителей, старательно читающих «Образовательное приложение к „Таймс“», оценивающих школу с помощью статистических данных и отчетов инспекторов. Директору приходилось время от времени отключать пожарную сигнализацию и прятать тысячу курильщиков на территории школы.

— Ладно… пододвинь стул к окну. Только не устраивай из этого шоу, хорошо?

Изо рта Миллата свешивалась сигарета «Лэмберт и Батлер».

— Огоньку не найдется?

Директор принялся копаться в кармане рубашки, где коробка немецкого табака и зажигалка были завалены бумажными носовыми платками и шариковыми ручками.

— На, возьми. — Миллат закурил и выпустил дым в лицо директору. Тот закашлялся, как старушка. — Ладно, Миллат. Начинай. Я на тебя надеюсь, ведь ты честно расскажешь, как было дело.

Миллат рассказал:

— Я стоял возле отделения естественных наук и занимался духовным совершенствованием.

Директор подался вперед и постучал по губам церковным шпилем.

— Ты задаешь мне лишнюю работу, Миллат. Если это как-то связано с религией, тебе же лучше, но ты должен мне обо всем рассказать.

— Я разговаривал со своим другом Хифаном, — пояснил Миллат.

Директор покачал головой:

— Миллат, я не понимаю.

— Он мой духовный наставник. И я просил у него совета.

— Духовный наставник? Хифан? Он из нашей школы? Это касается религии, Миллат? Я должен знать, касается это религии или нет.

— Да не касается это никакой религии, — рявкнула Айри. — Давайте закончим поскорее. У меня через десять минут оркестр.

— Айри, сейчас говорит Миллат. И мы его слушаем. Вот увидишь, когда будет твоя очередь, Миллат проявит к тебе больше уважения, чем ты сейчас проявила к нему. Надо уметь друг друга слушать, понятно? Хорошо, Миллат, продолжай. Что за духовный наставник?

— Мусульманин. Он укреплял меня в моей вере. Он глава криклвудского отделения Крепкого Единства Воинов Исламского Народа.

Директор нахмурился.

— КЕВИН?

— Они знают, что у них проблема с акронимом, — объяснила Айри.

— Итак, — нетерпеливо продолжил директор, — этот парень из КЕВИНа… это он доставал траву?

— Нет, — ответил Миллат, туша сигарету о подоконник. — Трава была моя. Он говорил со мной, а я курил.

— Слушайте, — не выдержала Айри через несколько минут такого разговора, — все очень просто. Это была трава Миллата. Я ее курила чисто машинально, а потом дала Джошуа подержать косяк, пока завяжу шнурки. Он не имеет к этому никакого отношения. Понятно? Теперь мы можем идти?

— Неправда.

Айри повернулась к Джошуа:

— Что?

— Она пытается меня прикрыть. Там была и моя марихуана. Это я доставал марихуану. А потом полиция меня сцапала.

— Ну ты даешь, Чалфен! Вот придурок!

Может быть. Но за последние два дня Джошуа стал пользоваться большим уважением, его чаше стали дружески похлопывать по плечу, и он важничал больше, чем когда-либо в жизни. Его принимали за приятеля Миллата, и Джош грелся в тени его славы, а что касается Айри, за эти два дня он позволил «смутному интересу» превратиться в настоящую влюбленность. Более того. Он влюбился в них обоих. В них было что-то притягательное. Чего не было ни у гнома Элджина, ни у волшебника Молоха. Ему нравилось быть с ними связанным, какой бы незначительной ни была эта связь. Эти двое вырвали его из разряда зубрил, случайно вытащили из тьмы, и он оказался в центре внимания. Теперь он так просто не сдастся.

— Джошуа, это правда?

— Да-а… ну, это началось как-то само собой, и только теперь я понимаю, что влип. Я не хочу распространять наркотики, естественно, не хочу, но меня принуждают…

— Брось ты!

— Айри, не мешай Джошуа. Дай ему сказать. Он имеет право высказаться.

Миллат сунул руку в карман рубашки директора и вытащил оттуда коробку табака. Высыпал содержимое на кофейный столик.

— А ну-ка, Чалфей-еврей, отмерь восьмушку.

Джошуа посмотрел на резко пахнущую коричневую горку.

— Европейскую восьмушку или английскую?

— Сделай так, как просит Миллат, — раздраженно попросил директор и подался вперед, поближе к столику, — и все станет ясно.

Дрожащими пальцами Джошуа сгреб немного табака на ладонь и поднял ее. Директор сунул руку Джошуа под нос Миллату, чтобы тот вынес вердикт.

— Тут даже на пять фунтов нет, — презрительно бросил Миллат. — Фиговый из тебя продавец.

— Понятно, Джошуа, — сказал директор и высыпал табак обратно в коробку. — Думаю, теперь все ясно. Даже я понял, что там не будет восьмушки. Но меня очень беспокоит, что ты соврал. Придется выбрать время и поговорить об этом.

— Хорошо, сэр.

— И кстати, недавно я говорил с вашими родителями, и мы пришли к выводу, что наша политика должна не столько пользоваться карательными мерами, сколько вести к плодотворному сотрудничеству, а потому они предложили двухмесячный курс.

— Какой еще курс?

— Каждый вторник и четверг Миллат и Айри должны будут приходить домой к Джошуа и в течение двух часов заниматься математикой и биологией. У него нет проблем с этими предметами, а у вас есть.

— Шутите? — фыркнула Айри.

— Нет, не шучу. Мне это предложение показалось интересным. Джошуа подтянет вас по этим предметам, вы пообщаетесь с хорошей семьей и, кроме того, перестанете болтаться по улицам. Я уже обсудил все с вашими родителями, и им этот проект тоже понравился. Плюс ко всему отец Джошуа — известный ученый, а мать — замечательный садовод. Так что я уверен: вы многому научитесь. У вас обоих большой потенциал. Но мне кажется, есть нечто, существенно его снижающее. То ли это атмосфера в семье, то ли проблемы личного характера — не знаю, но теперь вы получите отличную возможность отвлечься. Надеюсь, вы сами поймете, что это не наказание. Это для вашего же блага. Люди должны помогать друг другу. Хочется верить, что вы подойдете к нашему проекту со всей душой. Такие проекты отвечают самому духу, самой сущности «Гленард Оук», ведь сэр Гленард основал нашу школу именно с мыслью о взаимопомощи.

* * *

Каждый ученик «Гленард Оук» знал, что сэр Эдмунд Флекер Гленард (1842–1907) основал ее с мыслью о взаимопомощи и остался в памяти школы как ее викторианский покровитель. Официальная версия гласила, что Гленард вложил деньги в дело улучшения условий жизни малоимущих слоев населения. Брошюры Объединенного комитета учителей и родителей описывали это заведение скорее не как работный дом, а как «пристанище, место работы и образования» для группы англичан и жителей Карибского бассейна. Брошюры говорили об основателе «Гленард Оук» как о филантропе, развернувшем свою деятельность в сфере образования. Но ведь те же брошюры уверяли, что «оставление после уроков» лучше называть «внеклассной воспитательной работой».

Тщательное исследование архивов местной библиотеки показало бы, что сэр Эдмунд Флекер Гленард был колонизатором, удачно разбогатевшим на разведении табака на Ямайке или, точнее, на управлении огромными табачными плантациями. Спустя двадцать лет, когда сэр Эдмунд накопил денег уже больше, чем нужно, он сел в огромное кожаное кресло и подумал, а не может ли он сделать еще что-нибудь. Что-нибудь, что позволит ему провести старость в окружении любви и уважения. Что-нибудь для людей. Для тех, кого он видит из окна. Для тех, кто работает на его полях.

Несколько месяцев сэр Эдмунд не мог придумать, что бы такое сделать. Но однажды воскресным днем, когда он лениво прогуливался по Кингстону, до его ушей долетели знакомые звуки. Звуки песнопения. Хлопки. Плач и стенания. Гул, страсть и исступление выплывали из каждой церкви и текли в густом ямайском воздухе, как будто исходя от невидимого хора. Вот оно, подумал сэр Эдмунд. В отличие от многих своих благородных соотечественников, называвших такое пение кошачьим концертом и считавших его варварством, сэр Эдмунд всегда любил в ямайских христианах их религиозное рвение. Ему нравилась мысль о радостной церкви, где можно чихнуть, или закашляться, или не вовремя пошевелиться и при этом священник не посмотрит на тебя с укоризной. Сэр Эдмунд был уверен, что Бог, при его-то мудрости, не мог задумать церковь, как мрачное место, где любой чувствует себя неловко, например как в Танбридж-Уэлс. Скорее всего, он хотел, чтобы было весело, чтобы там пели и плясали, топали ногами и хлопали в ладоши. И ямайские туземцы это понимали. Правда, иногда казалось, что они понимали только это. Он остановился перед самой оживленной церковью и задумался об удивительном различии между отношением ямайцев к Богу и своим отношением к работодателю. Он не впервые размышлял об этом. Как раз недавно, когда он сидел в своем кабинете и бился над задачей, которую сам себе поставил, пришли надсмотрщики и сообщили о трех забастовках, о том, что многие ямайцы спят или принимают наркотики в рабочее время, и о том, что все женщины (в том числе обе Боуден) жалуются на низкую зарплату и отказываются работать. Вот в этом-то все и дело. В любое время дня и ночи можно заставить ямайцев молиться, они всегда готовы прийти в церковь по любому религиозному поводу (даже самому сомнительному), но стоит надсмотрщику хоть на минуту отвлечься, как вся работа на табачной плантации прекращается. Как только они оказывались в церкви, их переполняла энергия, они выли и скакали, как сумасшедшие, но во время работы становились вялыми и безынициативными. Это приводило его в такое недоумение, что несколько лет назад он даже написал об этом письмо в «Глинер», вызывая желающих на переписку, но не получил удовлетворительного ответа. Чем больше Эдмунд размышлял над этим, тем яснее ему становилось, что в Англии дело обстоит ровно наоборот. Способность ямайцев верить и их неспособность работать и учиться восхищали. И напротив: можно было восхищаться способностью англичан работать и учиться и их неспособностью верить. И теперь сэр Эдмунд, уже собравшийся идти домой, понял, что он должен полностью изменить такое положение вещей! Сэр Эдмунд, человек довольно тучный (казалось, что внутри него может быть спрятан еще один человек), всю дорогу домой практически бежал вприпрыжку.

На следующий же день он написал в «Таймс» пламенное письмо, в котором объявил, что передает сорок тысяч фунтов группе миссионеров. Эти деньги следовало использовать на постройку большого здания в Лондоне, где ямайцы будут работать вместе с англичанами — паковать сигареты сэра Эдмунда, — а по вечерам англичане станут их обучать. Кроме основного здания фабрики полагалось построить еще и часовенку, чтобы по воскресеньям, как задумал сэр Эдмунд, ямайцы вели англичан в церковь и показывали им, какой должна быть настоящая вера.

Фабрику построили, и наскоро пообещав золотые горы, сэр Эдмунд отправил триста ямайцев в Северный Лондон. Через две недели с другого конца света ямайцы телеграфировали Гленарду о своем благополучном прибытии, а в ответ получили предложение выгравировать на доске с названием фабрики, уже носящей имя сэра Эдмунда Гленарда, девиз: Laborare est Orare. Первое время все шло хорошо. Ямайцы надеялись на Англию. Они старались не думать о холоде и согревались мыслью о внезапной горячей заботе сэра Эдмунда об их счастье. Но с каким бы энтузиазмом он ни брался за дело, его никогда не хватало надолго. Его короткая память была вся в дырах, из которых моментально вываливались любые увлечения, так что скоро вера ямайцев, в бесконечном круговороте его интересов, сменилась воинским пылом индусов, несговорчивостью английских старых дев, влиянием жары на сексуальные пристрастия туземцев Тринидада. Следующие пятнадцать лет его забота о фабрике ограничивалась чеками, которые регулярно высылал его секретарь. А потом, в 1907 году, во время землетрясения на Гленарда свалилась мраморная статуя Мадонны и придавила его насмерть — бабушка Айри была свидетелем этого. (Вот они старые тайны. Когда придет время, они выйдут наружу, как зубы мудрости.) Это был неудачный день. Эдмунд как раз собирался в конце месяца поехать в Англию, чтобы посмотреть на свой давно заброшенный проект. Письмо с сообщением о приезде пришло в «Гленард Оук» как раз в тот момент, когда червяк, совершивший двухдневный путь через мозг Гленарда, вылез наконец из его левого уха. Да, Гленард стал пищей для червей, но зато избежал горького разочарования, ибо его эксперимент не удался. С самого начала было ясно, что неразумно и накладно привозить в Англию сырой, тяжелый табак, поэтому, когда полгода назад денежные вливания сэра Эдмунда иссякли, весь проект пошел ко дну, миссионерская группа куда-то исчезла, а англичане отправились на поиски другой работы. Ямайцы, которые не могли найти другую работу, остались считать дни до того момента, когда кончатся запасы еды. Теперь они отлично разбирались в тонкостях условного наклонения, знали все девять времен, кем был Вильгельм Завоеватель, когда он жил и чем прославился, знали свойства равнобедренного треугольника, но им было нечего есть. Одни умерли с голоду, другие попали в тюрьму за мелкие преступления, пойти на которые вынуждает голод, многие пробрались в Ист-Энд и влились в рабочий класс. Кое-кто семнадцать лет спустя оказался на Выставке 1924 года. Наряженные ямайцами в павильоне ямайской культуры, они разыгрывали чудовищное представление на тему их прежней жизни: барабаны, коралловые бусы — но теперь, вследствие всех разочарований, они уже стали самыми настоящими англичанами. Так что директор был неправ, когда говорил, что пример Гленарда поучителен для будущих поколений. В историю не попадешь по собственному желанию, законы наследственности темны и неясны. Гленард возмутился бы, узнай он, что не оставил следа ни в профессиональной, ни в образовательной сфере, что его след отпечатался лишь в жизни людей. Он остался в их крови, в крови их потомков, в крови трех поколений иммигрантов, которые чувствовали тоску и одиночество даже в кругу семьи во время праздничного обеда, в крови Айри Джонс из ямайского рода Боуденов, хотя она и не знала об этом (никто не посоветовал ей присмотреться к фигуре Гленарда; Ямайка — маленький остров, его можно обойти за один день, и все, кто там живет, обязательно рано или поздно встретятся).

* * *

— У нас есть выбор? — спросила Айри.

— Вы были со мной откровенны, — сказал директор, кусая бескровные губы, — так что я тоже буду с вами откровенен…

— Значит, у нас нет выбора.

— Честно говоря, нет. Либо мое предложение, либо два месяца внеклассной воспитательной работы. Мне кажется, мы должны пойти на уступки, Айри. Если не можешь угодить всем, попытайся угодить хотя бы некоторым…

— Здорово.

— Родители Джошуа очень интересные люди, Айри. Я уверен, что общение с ними пойдет вам на пользу. Правда ведь, Джошуа?

Джошуа просиял:

— Да, сэр. Конечно. Я тоже в этом уверен.

— А главное, наш экспериментальный проект будет пробным камнем в организации такого рода программ, — размышлял вслух директор. — Поощрять общение между проблемными детьми и учениками, которые могут им что-то дать. Получится своеобразный обмен. Ведь те могут, в свою очередь, научить этих играть в футбол, баскетбол и другие спортивные игры. Можно выбить дополнительное финансирование — при этих волшебных словах глубоко посаженные глаза директора скрылись под трепещущими веками.

— Ну вы даете! — Миллат удивленно покачал головой. — Мне нужно покурить.

— На двоих! — сказала Айри, выходя за ним.

— До вторника! — крикнул им вслед Джошуа.

Назад: АЙРИ 1990, 1907

Дальше: Глава 12 Зубастые птицы