37

Груз качался на подвесе длиной тридцать футов. Железный шар на одной тонкой нити.

– Большой… – выговорил я. Сказал первое, что пришло в голову. Маятник был так велик, что часть его дуги над полом выглядела почти прямой линией.

– Чтобы он работал как надо, проволока должна быть не меньше тридцати футов, – объяснила Викерс. – Хотя можно и короче, если устранить влияние воздуха. Но здесь оно не корректируется, пришлось компенсировать величиной. Груз почти в десять фунтов.

– Как я понял, это не просто маятник?

– В том-то и красота, что просто. Любой маятник на Земле будет действовать так же.

– Как именно?

– Описывать дугу в трехмерном пространстве. – Она прошла в комнату. – Пока качается, маятник отмечает прецессию Земли. Вот эти шпильки показывают сдвиг.

Она указала на чисто выметенный бетонный пол, и я увидел простые гвоздики, стоящие на шляпках, образуя большой круг. Стоунхендж из гвоздиков. Шагнув ближе, я рассмотрел, что дюжину гвоздей сбило движением маятника. Шесть на одной стороне круга, шесть на другой.

– Так он со временем сдвигается.

– Ошибаетесь, – возразила она. – Маятник точен, как штурманский компас. Смещается не маятник относительно комнаты; наоборот, вся Земля движется под маятником – описывает дугу в пределах спирального рукава Млечного Пути – как и сам рукав движется относительно… чего, собственно? Назовем это большим межзвездным фоном. Или тканью пространства-времени, если вы верите в ее существование. Вы никогда не задумывались, нет ли во Вселенной невидимых лей-линий? Координатной сетки, от которой можно отсчитывать остальное?

– Ничего подобного не существует.

Она кивнула на пронесшийся мимо железный шар – размытое серое пятно. Вушшш! – и порыв ветра.

– Вы считаете детерминированную Вселенную парадоксом, но попробуйте тогда объяснить Вселенную, где этот маятник каким-то образом знает, как она ориентирована. Эйнштейн жаловался на «жуткое дальнодействие», и вот оно, перед нами. – Она указала на маятник. – Никто на самом деле понятия не имеет, отчего так происходит.

– Брайтон говорил о волнах, – вспомнил я. – Волна подразумевает направленное движение.

Кивнув, Викерс перешла к рабочему месту. Таблицы и карты.

– Волны – понятно, а что насчет среды? Легко рассуждать о волнах, но, что мы, собственно, видим, когда видим материю? Вот почему физики иногда проговариваются, что рассматривают Вселенную как своего рода информацию.

Она взяла в руки книгу, лежавшую на стопке бумажных карт. Большой тяжелый том. Бросила мне.

Я поймал. Увидел закладку и открыл на отмеченной странице.

И удивился.

– Искусство Ренессанса?

На странице был изображен трубящий в рог архангел Гавриил. Все ангелы небес выстроились за ним, образуя круг, уходящий в забвение. В этом круге крыльев было нечто фрактальное и прекрасное – словно в орнаменте скрыли загадочную мандалу.

– Рог Гавриила, – напомнила Викерс. – Он протрубит в Судный день, когда каждого призовут к ответу за грехи. – Она повернулась так, чтобы видеть книгу. – Мне всегда нравилась эта картина. Рог архангела. Но есть и другой.

Она взяла со стола вторую книгу. Толстый том с затертыми углами. Труд по математике. Положив его передо мной, она перелистала страницы.

– Это тоже рог Гавриила. Парадокс.

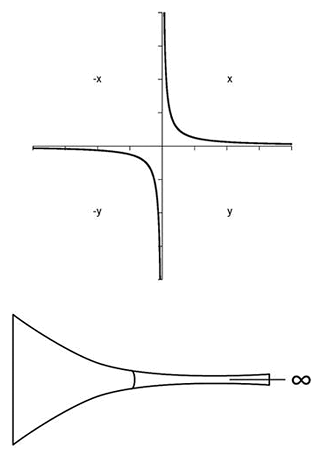

Я придвинулся и заглянул ей через плечо. Рассмотрел рисунок: график функции, где х есть функция 1/х.

– Величина, обратная х, развернута вокруг оси, – напомнила Викерс. – Внутренняя поверхность оказывается больше наружной.

– Математическое чудовище. – Я отлично помнил этот график.

– Бездонный рог Гавриила. Его еще называют «трубой Торричелли». Конечный объем при бесконечной поверхности. Это – метафора Вселенной. О чем никогда бы не догадался Эванджелиста Торричелли, начертивший эту фигуру в семнадцатом веке.

– В каком смысле – метафора?

– Вселенная не сфера – это труба. Хотя и это не вполне точно, да? Метафора не совсем точной метафоры.

Я уставился на нее. Так я слушал, например, теорию струн. Даже не ошибка – просто игра воображения на тему: как могло бы быть.

– Это всё слова, – вырвалось у меня резче, чем хотелось. Мне вспомнились теории матери, даже не пересекавшиеся с реальностью.

– Слова, – согласилась она, – и факты. Если хотите, могу предложить иную метафору. Вы когда-нибудь слышали о Вселенной-матрешке?

– Это такие русские куклы…

За последние десятилетия умозрительная философия не раз теребила эту космологическую теорию.

– Теория Вселенных, упакованных друг в друга.

Она кивнула.

– Тот же принцип, что в трубе Торричелли. Конечный объем при бесконечной поверхности – рог Гавриила в большом масштабе. Наша Вселенная представляется одной из множества, гнездящихся одна в другой. И человечество оказывается в уникальной позиции.

– То есть?

– Каково во всем этом место человечества? Что его отличает? Наша способность наблюдать и отображать то, что наблюдаем. Воспроизводить окружающий мир. Сначала в рисунках, книгах, а теперь, с использованием техники, воспроизведение стало тоньше и сложнее.

Я вспомнил рисунки в упомянутой Брайтоном пещере.

– Это стремление заложено в нашей природе, – продолжала Викерс. – Мы видим, и мы отражаем. Представьте себе рисунок велосипеда; затем велосипед, изображенный скульптором. Наконец, представьте, что скульптор точен в каждой подробности, так что скульптура неотличима от оригинала. Разве не получится фактически новый велосипед? С развитием цивилизации мы совершенствуем в себе способность транскрибировать Вселенную, но в какой момент изображение становится изображаемым? И что, если внутри этого невероятно сложного изображения – цивилизации – возникает ее собственный двойник?

– Двойник? – переспросил я. – Вы говорите о конструировании реальности.

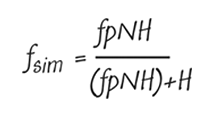

– Любая реальность так или иначе сконструирована, не так ли? Или воздействием некой воли, или как эмерджентное свойство основных законов системы. Один оксфордский ученый, Ник Бостром, рассчитал вероятность того, что мы существуем в подобной вложенной системе.

Викерс вытащила из книги закладку и развернула ее – на обрывке бумаги были набросаны числа и буквы. Она расправила листок на столе:

– Вот его формула.

Ее палец лег на последнюю строчку:

– В подобном каскаде возможно бесконечное множество Вселенных. Существование не циклично, а фрактально.

Я покачал головой. И эту формулу я уже видел. Завораживающая логическая игра, но, как и многие другие космологические теории, она нефальсифицируема.

– Доказательств нет, – сказал я. – Это все игра ума.

– На первый взгляд – да, но из этой теории следуют некоторые математические выводы, верно? Если возможна вторичная или третичная реальность, почему бы тем, кто живет внутри этих аналогов, не произвести собственные аналоги? И тем, кто внутри их, тоже? Число итераций не имеет верхней границы, так много ли шансов на то, что мы живем в первичной Вселенной? Сколько миров может располагаться выше по течению? Во сколько слоев упакован наш мир?

Я только головой покачал. Конечный объем, ограниченный бесконечной поверхностью.

Она обошла стол с другой стороны.

– Математический вывод ясен: в такой Вселенной может существовать бесконечный ряд Вселенных, но первичный мир только один. Значит, если последовательный ряд Вселенных возможен, мы, по всей вероятности, находимся в одной из ряда.

Я смотрел на нее во все глаза.

– А если мы в одной из ряда, – продолжала Викерс, – то знаем в которой.

– Каким образом?

– Наша Вселенная отличается тем, что мы еще не настолько продвинулись, чтобы разворачивать собственные реальности.

Я хотел заговорить, но сдержался. Потому что понял. Увидел, к чему она меня подводит.

Она, наверное, прочитала это у меня на лице.

– Во всем бесконечном ряду наша может быть только…

– Крайней, – перебил я. – Последней. Той, которая еще не расплодила потомства.

– На острие копья, – кивнула женщина.

Я вспомнил микроскоп, падение в приближающуюся картину. Дна не видно, потому что его нет.

Обернувшись к маятнику, следя за его движением, я обдумывал сказанное.

– Так вы говорите – всё это некая искусственная конструкция?

– Нет, совсем не то. Вы пока не добрались даже до правильных вопросов. Разве еще не все очевидно?

– Ничто не очевидно, – возразил я.

– Столько всего – а вы по-прежнему слепы. – Викерс покачала головой. – Вселенная – объект, совокупность волн, поскольку и всякая материя – совокупность волн. Это вам уже известно из физики.

– И?

– И к чему это вас приводит?

Я сцепил зубы. Не понимал, к чему она клонит.

– Вселенная – всего лишь среда, по которой ходят волны. Мы – в некотором смысле иллюзия. – Она мотнула головой. – Нет, просто: мы – иллюзия.

Я смотрел на нее, силился понять.

– Мы – творцы. – Она вглядывалась в мое лицо. – Сознание, – сказала она, – творит чудеса.

Я открыл рот, чтобы заговорить, но не сумел издать ни звука.

– Рябь волн – всего лишь картина. Способность разрушать эту картину – вот что такое сознание. Душа. Зовите как хотите. Каждая волна – потенциал действия, а мы, воспринимая его, передаем физической реальности.

– Вы сказали, что Вселенная – объект, среда для волн.

– Да.

– И что мы конструируем бытие из набора волн.

– Да.

– А кто создает волны?

Она опять улыбнулась.

– Вы исходите из того, что они должны быть кем-то созданы. А может, в каждой из ряда Вселенных его не создают – открывают. Эмерджентное свойство, которое надо только выявить.

– А что же с обреченными? – напомнил я. – Те, кто не вызывает коллапса волны, – что они видят, глядя вокруг?

– Вы хотите знать, видят ли обреченные мир таким, каков он есть?

– И как, видят?

– Они вовсе не видят мира. Они и есть мир. Или одна из его сторон, ни граном не выдающаяся вовне. Они ничего не видят, потому что в них нет точки, из которой можно смотреть.

Мне срочно потребовалось присесть.

– Они изначально ограничены тем, что они есть. Белые овцы мира, их назначение – поддерживать равновесие.

– Какое равновесие?

– Вообразите мир, в котором все – такие, как вы. Или я. Как каждый из нас. Будет ли этот мир функционировать? Может ли в нем существовать цивилизация? Общества пребывают в неустойчивом равновесии, их легко опрокинуть. Мы по природе непредсказуемы, а обреченные – противовес нам. Они то, в чем нуждается мир.

– Вы говорите как он, – заметил я. – Брайтон тоже говорил о мире так, словно он может в чем-то нуждаться.

– А он не может?

Я пропустил этот вопрос мимо ушей.

– А если бы он в них не нуждался? Что бы делали обреченные, не будь они нужны миру?

Викерс пожала плечами:

– Вероятно, вовсе прекратили бы существование.

Я долго молчал, осмысливая. Позволяя себе… если не поверить, то хоть привыкнуть.

– Тот мальчик, что живет у Брайтона. Он не вызывает коллапса волны.

– Обреченные большей частью белые овцы, но их можно перекроить. Если взять их молодыми, можно использовать их внушаемость, выучить их действовать против общего блага. У них нет совести. У них ничего нет. Представьте себе овцу, вскормленную мясом. Вот вам и тот мальчик. Все охранники Брайтона были когда-то такими мальчиками.

– Вот где он их берет…

Она кивнула.

– Если те, кто не обрушивает волну, называются обреченными, кто тогда мы? Как вы называете нас?

– Мы – заблудшие, – сказала она. – Мы тоже есть во всех старых мифах. Ожидаем воздаяния или суда. Не просто в пространстве между мирами – речь и о времени. Как мир существует в ином мире, так одно мгновение может уместиться в тысяче лет.

– А эти мерцающие? Так и не понял, как они вписываются в картину. Каково их место?

Она помедлила. Проследила глазами за качанием маятника.

– Они приходят из мира выше по течению. Не из нашего мира и не из следующего – выше.

Я выпучил глаза.

– Зачем?

– Там, выше по течению, что-то происходит. Что-то ужасное. Давным-давно к нам приходили светлые. И другие – те, кто сражался со светлыми.

– Другие, – повторил я.

– Одна сторона стремилась строить, другая – разрушать построенное. Мы были для них полем боя.

– И чем кончилось?

– Они убивали друг друга. Строители проиграли, история их сражений записана иероглифами. Долина Инда. Теотиуакан. Перу. И в других местах. Самые отважные погибли первыми – а потом и остальные, один за другим. Их борьба отражена во взлетах и падениях цивилизаций. Стороны уничтожали друг друга, пока из прежних не осталась лишь горстка. Самых осторожных. Самых коварных. Тех, кому проще других было скрыться.

– Таких, как Брайтон?

Она кивнула:

– Он – один из последних.

– А остальные?

– Пропали. Мертвы.

– Вы понимаете, насколько это невероятно?

– Что невероятно в масштабах Вселенной? В тысячах тысяч Вселенных.

– Пусть это правда, и вы всё это узнали, работая на Брайтона, – тогда с какой стати вы помогаете мне? Встаете у него на пути?

– Философы утверждают, что зло существует, чтобы добро могло проявить себя, но мне иногда думается, что зло умеет прокрасться внутрь и человек даже не замечает, что стал его частью. А когда заметишь, оказывается уже поздно, и ты продолжаешь делать зло из страха или потому, что приходится, и на этом пути изменяешь всей своей жизни, всему бытию – по одному выбору за раз. Я была иудой. Из-за меня гибли ученые. Лучшие, самые талантливые. Я решила, что хватит. Я пыталась спасти Сатвика – не вышло. Может быть, для вас есть шанс.

Она замолчала, глядя на маятник, – серый железный груз пронесся мимо с тихим шуршанием воздуха.

– Чуть меньше года назад этот маятник изменил направление, – сказала она. – Шпильки должны падать одна за другой, точно как часы. Но в прошлом году одна осталась стоять. Мелочь. Едва заметная, если не следить. – Она присела над кругом гвоздиков. – Равновесие сместилось. Что-то переменилось.

– Что это означает?

Маятник пронесся мимо нее, уходя в другую сторону, и скрылся в тенях.

Викерс обернулась ко мне.

– Что время теперь – против нас.