Книга: Леонардо да Винчи. О науке и искусстве

Назад: Вторая глава Ученый и художник. – Наука в искусстве. – «Трактат о живописи». – Эстетика Леонардо

Дальше: Четвертая глава Леонардо да Винчи: его ум и характер

Третья глава

Ученый и художник: наука в искусстве. – Приемы и произведения

I. Искусство Леонардо. – Терпеливое искание выражения: анекдоты. – Роль, предоставленная вдохновению: как должен быть сделан эскиз. – Как Леонардо работал, создавая «Тайную вечерю».

II. В его произведениях ученый и художник тесно сливаются. – Подражание природе и творчество новых форм. – Описание и рисунок Потопа. – Реальные детали, фантастическое впечатление. – Его эскизы.

III. Рисунки. – Формы, выражение светотенью. – Внутренняя жизнь. – Бесконечная экспрессия при точных деталях. – «Иродиада», находящаяся в Амброзианской библиотеке. – Выразительность. – Карикатуры и странные фигуры.

IV. Пейзажи. – Здесь опять соединены реализм и поэтическая фантазия. – Пейзажи в картинах La Vierge aux Rochers и «Св. Анна». – Смелая фантазия при научной точности. – «Джоконда»: грезы Леонардо.

V. Жалобы на слишком малое количество произведений Винчи. – Если бы он был другим, то создавал бы другие произведения. – Его влияние, его школа. – Наука и искусство тесно сливались в его гении. – Характер его реализма. – Верховное значение духа.

Чтение рукописей Винчи достаточно доказывает, что он сам следовал правилам, которые он предлагает в «Трактате о живописи». Его исследования о перспективе, его теория света и теней, изучение размеров и пропорциональности человеческого тела, анатомия человека, анатомия лошади, художественная ботаника – все это доказывает, что наблюдатель и ученый были к услугам живописца. О его способе работать находятся очень немногие свидетельства в его произведениях; они нам помогут окончательно показать, как наука и искусство взаимно проникались и сливались в этом редком уме.

I

«Чтобы при передаче душевных движений научиться трогать сердца, – говорит Ломаццо, – необходимо преимущественно и прежде всех изучать Леонардо да Винчи. Рассказывают, что в своих фигурах он никогда не изображал ни малейшего движения, пока не изучал его черту за чертой на живых существах. Своими эскизами он достигал точной передачи природы, а к ним присоединял эффекты искусства, так что нарисованные им люди казались лучше живых». Ему нравилось это стремление к экспрессии. Однажды, условившись с друзьями, он созвал крестьян, пригласил их поужинать и, рассказывая им всякие небылицы, заставлял их хохотать до слез. При этом он, однако, наблюдал и запоминал их жесты и выражение их лиц. Когда крестьяне ушли, он отправился в свою мастерскую и набросал такую верную картину этой сцены, что присутствующие нашли ее не менее комической, чем его анекдоты (Ломаццо). Ломаццо еще рассказывает, «что он всегда очень старался смотреть на жесты осужденных во время казни, чтобы изучать сдвигание бровей, движение глаз и предсмертные судороги».

Джамбатиста Джиральди также указывает на терпение и добросовестность этого великого наблюдателя. В своем трактате об искусстве сочинять романы, трагедии и комедии он говорит, «что драматический писатель должен поступать так, как обычно делал знаменитый живописец Леонардо да Винчи. Когда ему предстояло нарисовать на картине какое-нибудь лицо, то он сначала старался определить его свойства и наклонности, должно ли оно быть благородного происхождения или из простонародья, веселого или печального нрава, вспыльчивым или спокойным, старым или молодым, добрым или злым. Когда он приходил к заключению, каково оно должно быть, то отправлялся в такие места, где обыкновенно подобные люди собираются. Он внимательно наблюдал их лица, манеры, позы и телодвижения, и когда находил хоть малейшую черту, могущую быть полезной его цели, то набрасывал эскиз в маленькой записной книжке, которую постоянно носил с собою на поясе. Он повторял это множество раз, и когда избранный материал казался ему достаточным для образа, который он хотел нарисовать, то приступал к компоновке и чудесно воспроизводил его. Мой отец, очень интересовавшийся подобного рода деталями, много раз рассказывал мне, что Винчи особенно пользовался таким методом для своей знаменитой миланской картины».

Затем следует знаменитый анекдот о «Тайной вечери». Монахи жаловались Людовику Мору, что Леонардо не оканчивает своей картины. Герцог передает их жалобы. «Вашей светлости известно, – отвечает Леонардо, – что мне остается нарисовать только голову Иуды, этого известного всему миру знаменитого предателя. Необходимо, следовательно, придать ему такую физиономию, которая соответствовала бы степени его злодейства: для этой цели я уже год, а может быть, и более, ежедневно утром и вечером прогуливаюсь по Боргетто, где, как вашей светлости известно, живут все мошенники вашей столицы; но я не могу еще найти злодейского лица, вполне соответствующего представлению, которое у меня составилось. Лишь только мне встретится такое лицо, то я в один день окончу картину. Однако, если мои поиски окажутся тщетными, то я возьму черты лица монастырского настоятеля, жаловавшегося на меня вашей светлости; он к тому же вполне соответствует моей цели, но я давно уже колеблюсь, следует ли сделать его смешным в его собственном монастыре».

Если он медленно подготовляет свою работу, если он с терпением ученого собирает в окружающей действительности образы, могущие сделать ее более верной, то следует ли из этого, что он жертвует бессознательным творчеством ради размышления, что он создает картину из кусков, из набранных частей. Это не верно. Среди бесчисленных образов, представляющихся ему, выбор прежде всего определяется неясным чувством, произведение которое он предвидит уже во всей его совокупности. Он ищет то, что соответствует «его идее». Добавьте, что эта идея, путем самопроизвольного внимания смешиваясь с внутренней жизнью, проникает в такие глубины духа, где бессознательная работа продолжает деятельность размышления и подготовляет те внезапные наития, которые неожиданно являются в сознании художника. Он знает счастливые случайности вдохновения. Он требует, чтобы живописец останавливался для рассматривания «старых стен, испещренных трещинами, камни которых кажутся поучительными»: в этих неясных арабесках он, быть может, найдет рисунок, давно отыскиваемый им для какой-нибудь картины. Это правило выведено Леонардо из собственного опыта. Это как бы обращение к бессознательному среди безмолвного созерцания. В этих неясных очертаниях он открывает таившееся уже в его уме, те образы, которые неведомо для него самого постепенно слагались там и ждали только удачного случая, чтобы проявиться в его сознании.

Он совсем не желает все делать с линейкой и циркулем в руках; он требует, чтобы эскизы создавались по вдохновению, без всяких колебаний и поправок (§ 60). Живопись совсем не холодное сочетание образов. Работу начинает чувство, придающее ей единство и жизненность. Картина не создается по расчету, она возникает внезапно. Эскиз – это тот первоначальный образ, который подвигает руку, правит ею и придает проводимым линиям трепетание внутреннего чувства. «Если вздумаешь применять правила в тот момент, когда начинаешь творить (adoperare le regole nel comporre), то никогда не достигнешь цели и только спутаешь свою работу». Чтобы ум не запутался в подробностях, необходимо с самого начала представить себе целое произведение, объединенное породившим его чувством. Живопись – экспрессивное искусство, ее цель – трогать душу; поэтому главной заботой живописца должна быть выразительность, а в чувстве он должен искать самый принцип формы. Заслуживают сильнейшего порицания живописцы, которые «требуют, чтобы малейший штрих углем был окончательным. Своим искусством они, конечно, могут добывать богатства, но не славу, потому что движения членов у изображаемого лица часто не соответствуют психическому состоянию. Но, сделав красивую, приятную и хорошо отделанную фигуру, они думают, что всякая перемена будет очень вредна» (§ 189). Искусство не преднамеренная фабрикация картин по заказу. Оно требует поисков, наития счастливых идей, быстрой, красноречивой и меткой их передачи. «О, живописец, рисуй не в отделанном виде члены фигур, но старайся, чтобы их движения соответствовали душевному состоянию изображаемых тобою лиц». Леонардо понимал, что нет таких приемов, которые могли бы дать способность к творчеству; он предоставляет науку к услугам гения. Он совсем не предполагает, что она разрешает все; он понимает, что ее одной недостаточно и «что правила могут служить только для исправления фигуры».

О способе его работы при создании «Тайной вечери» находим несколько деталей у новеллиста Банделло (58-я новелла), из которых видно, что Леонардо понимал значение счастливых минут, когда ум и рука по какому-то таинственному созвучию непроизвольно работают совместно. «Он часто приходил рано утром в монастырь; это я сам видал. Он бегом поднимался на подмостки. Забывая о пище, он не выпускал из рук кисти от солнечного восхода до глубокой ночи, когда темнота ставила его в абсолютную невозможность продолжать работу. Иногда же проходило три или четыре дня, а он даже не дотрагивался к ней; он только приходил на час или два и со скрещенными руками наблюдал свои фигуры и, по-видимому, критиковал самого себя». Я скорее думаю, что он приходил освежить и восстановить в своем уме образ картины, чтобы уносить его с собою и обогащать его той таинственной работой, которая не отличается от жизни и сознается нами так же мало, как жизнь. Он прибегал, когда вдруг постигал то, что должен сделать, или когда чувствовал, что настала благоприятная минута, что образ выясняется и возбуждает руку. «Я видал еще, как в середине дня, когда от жгучего солнца улицы становятся пустынными, он выходил из цитадели, где он лепил из глины модель для колоссальной конной статуи, бегом пускался, не отыскивая тени и по кратчайшей дороге к картине, быстро производил два или три мазка кистью и немедленно уходил». Винчи подготовлял, как ученый, произведения, которые он исполнял, как художник.

Апостол Симон Кананит. Эскиз к «Тайной вечере». Ок. 1505 г.

II

Эти произведения подтверждают то, что мы знаем о способе, каким они были задуманы и осуществлены. О скульпторе, поэте и музыканте мы знаем только по преданию. Живописец оставил многочисленные рисунки и редкие картины, которых достаточно для его славы. Их удивительное обаяние не зависит ли от того, что в них чувствуется его душа, что они обладают ее богатством и разносторонностью, что ученый и художник тесно слились в них? Никто не вкладывал столько понимания в чувство, столько любознательности в нежность, столько ума в образы, созданные для очарования глаз. Никто так не сближал мечту с мыслью. В этой целостности человеческой природы и проявлялась его самобытная, бесподобная индивидуальность; она наложила на его произведения печать его незабвенной и несравненной души.

Изучая великие произведения, служащие как бы этапами его трудовой жизни, мы уже указали на отличительные черты его художественного гения. Он отделывает картон «Адам и Ева» с удивительным терпением: он тщательно отделывает каждый цветок, каждую былинку; он с добросовестностью ботаника изучает структуру пальмы, чтобы передать ее изящную стройность. Анекдот о круглом щите показывает нам интимную связь, которая соединяла в нем подражание природе с творчеством новых форм, точность в деталях с силою экспрессии. Лица его мадонн, служащие выражением их души, обладают очарованием чисто духовной красоты. Что же касается «Поклонения волхвов», «Тайной вечери» и «Битвы при Ангиари», то в них этот удивительный ум проявляет ту же способность к точным образам, то же стремление создавать реальные и живые существа; но в них проявляется еще убеждение, что искусство заключается в изображении души посредством тела, потому что жизнь исходит из души, тело есть только ее произведение и ее образ. Он жаждет правды, он заимствует у природы все элементы ее творчества; но он комбинирует все эти элементы по прихоти своей фантазии, а творчество у него смелое. Ясность его ума не отличается от его точных впечатлений, от его тонких и изысканных эмоций. Его чувства постоянно проходят через ум, а его идеи – через сердце. Мечты других людей отличаются смутностью форм и неустойчивостью образов; его же мечты были как бы целым роем ясных мыслей, которыми он вполне владел. Его гениальность, несомненно, не имела ничего общего с сумасшествием; она именно была здоровьем могучего духа, счастливым совпадением и равновесием всех человеческих способностей. Тайна его произведений лежит в этой неуловимой смеси наблюдения и фантазии, анализа и чувства, телесного и духовного, в этом психологическом реализме человека, думающего, что дух пребывает всюду и везде должен проявляться.

Посмотрите описание «Потопа» в Виндзорских рукописях, иллюстрированных замечательными рисунками. В течение всей своей жизни Леонардо изучал как ученый воду, ее течения, водовороты, как ее волны образуются, распространяются и разбиваются; но вследствие одного из тех незаметных переходов, которые соединяют у него чувство с мыслью, он любил ее, как художник, и находил в ней линии улыбки и волны длинных, вьющихся волос. У него явилось желание изобразить эпопею вод, ее былые великие битвы с землей. Он не выдумывает символической волны; он вызывает ясные образы; он заставляет действовать стихию согласно ее законам; кажется, будто он сам присутствует при создаваемой им сцене; он видит ее во всех подробностях, он наблюдает ее, как реальное явление. На обороте листка, где имеется это описание, находится длинное, написанное в совершенно научном духе замечание, которое посвящено выяснению действия законов воды при гипотезе страшного шторма. На полях находятся рисунки пером, настоящие схемы этих законов, которые показывают переход от мысли к образу.

Возьмите теперь описание: все черты точны, все постепенно переданные образы ясны и заимствованы из реальных явлений, и страшное впечатление достигается их комбинацией и их усилением. На этом фоне, представляющем все ужасы грозы, бури и наводнения, выделяются все эпизоды человеческих бедствий. Во всем этом та же ясность созерцания, та же масса точных деталей. «Вы можете увидеть несколько кучек людей, защищающих вооруженной рукой небольшие, оставшиеся убежища против львов, волков и других зверей, ищущих там спасения. Затем вы увидите, как они своими собственными руками затыкают свои уши, чтобы заглушить ужасный вой, производимый среди мрака яростью ветров, смешанных с дождем, раскатами грома и страшным сверканием молнии. Другие не довольствуются зажмуриванием глаз, но своими руками, наложенными одна на другую, закрывают их, чтобы не видеть ужасной гибели человеческого рода, которая производится гневом Божьим. Ах, какие вопли! Сколько отчаявшихся людей бросаются со скал! Виднеются громадные ветви огромных дубов, покрытые людьми, уносимыми яростью неистовых ветров в пространство. Многие убивают себя отчаянными движениями; одни душат себя собственными руками, другие поражают себя своим оружием, некоторые убивают своих детей, а кое-кто поручает себя Богу. «Сколько матерей оплакивают своих утонувших сыновей, держа их на коленях, и, простирая руки к небу, с криками и ужасными стонами обвиняют гнев богов».

Рассмотрите теперь рисунки, иллюстрирующие это описание: получается впечатление фантастической сцены. Самый любопытный из них – это рисунок, сделанный тушью; он так правдив, что кажется невероятным. Наверху ангелы, фигуры которых сливаются с облаками, возбуждают бурю. Грозовые тучи с дождем крутятся, завиваются, развертываются, как несметное количество развевающихся волос; там и сям обвалы, обломки человеческих жилищ, уносимые бурей. Внизу, с правой стороны, мятущиеся лошади, повалившиеся вместе со всадниками, катающиеся по земле; упавшие люди, цепляющиеся за землю; волосы, одежды, даже тела, увлекаемые по направлению ветра, показывают его непреодолимую ярость. Впереди – предавшиеся отчаянию люди хватаются за небольшое деревцо, согнутое до земли; позади – громадный дуб, согнутый как тростник, с вырванными корнями и уносимыми во все стороны ветвями; дальше – рассекает пространство разбитый ствол, усеянный людьми. Таков Леонардо. Он заимствует у природы свои образы, но только для того, чтобы придать созданиям своей фантазии силу самой выразительной действительности. Он не отступает перед мыслью нарисовать циклон, изобразить бешеное движение грозы, воды, вещей и людей при их стремлении к пропасти. Чтобы достигнуть этого, он собирает реальные подробности, но создает из них страшную сцену, которая потому именно и кажется кошмаром из мрачной поэмы, что составлена из реальных элементов.

Боевое орудие

Его мечта состояла в том, чтобы идти по тому же направлению, как природа, но дальше, чем она. Это честолюбие хладнокровного Прометея, который вместо того, чтобы оскорблять Юпитера, изучает его произведения и похищает их тайну. Как художник, он ищет в науке только силу для творчества и созидания жизни. Если вы захотите узнать, сколько таится вдохновения и чувства в искусном исполнении этого непогрешимого работника, рассмотрите эти эскизы. В этом первоначальном наброске наука служит только средством для получения более верного движения. Тело, переданное несколькими штрихами, кажется действующей машиной с необыкновенной силой. Эскизы лошадей и сражающихся солдат, которые были приготовлены для Ангиарского боя, представляют людей и животных как бы живым оружием, заряженным страстью и яростью. Когда руки высоко поднимаются для нанесения удара, то голова, грудь, спина, ноги – все тело находится в действии, все существо охвачено одним порывом к одной цели. Каждый раз, когда для какого-нибудь общего указания он рисует в рукописях людей, находящихся в действии – работников, приводящих в движение изобретенные им машины, кузнецов, размахивающих над своей головой тяжелым молотом, землекопов, всадников, солдат, – то он, если можно так выразиться, оставляет от тела только оживляющий его дух, от формы – только видоизменяющее ее движение. Один виндзорский рисунок изображает двор арсенала. С двух сторон высокого полиспаста находятся ряды голых работников, свешивающихся на длинных рычагах, тянущих руками, упирающихся ногами, увеличивающих свою тяжесть своими усилиями; они работают у горизонтального ворота, соединенного канатами с полиспастом, поднимающего страшную машину, заряжающуюся с помощью тарели пушку; другие в это время стараются рассчитанными движениями толкать лежащую на двух колесах ось, которая под громадной массой медленно подвигается. В напряженных телах схвачено единство одного и того же усилия, все линии шевелятся, волнуются, суставы находятся в движении, мускулы напряжены. Трудно передать, сколько сосредоточено в этой сцене правды, знания и верных наблюдений; но из всего этого реализма сильнее всего выделяется впечатление сверхъестественной жизни, какой-то призрак адской кузницы.

III

Красота рисунков Винчи, значительное число которых может уменьшить сожаление о слишком малом количестве его картин, заключается преимущественно в том, что в них с одинаковой силой проявляются стремление к правде и искусство изображать жизнь. Его рисунки – не каллиграфия, не передача реальных образов полуотвлеченным языком: он не выделяет силуэт, не сводит лицо к сухим контурам, определяющим границы формы, но не существующим сами по себе. Посредством светотени он дает почувствовать рельефность. Он пользуется не штриховкой, как приемом искусственным, а параллельными чертами, которые он то сближает, то раздвигает, чтобы усилить или ослабить их действие. Он образует головы посредством игры света и тени, искусным их ослаблением, что он сам сравнивает с постепенным исчезновением дыма в воздушном пространстве. Его рисунки – это картины без красок. Но совершенными произведениями их делает преимущественно его умение вдохнуть в них мысль и чувство. Как поэт, он вкладывает в точные формы бесконечную жизненность. Он придает смысл всем чертам, взгляду, улыбке, размещению глаз, волосам, которые то скромно спускаются легкими прядями, то ниспадают набегающими со всех сторон волнами, рассыпаются по лицу, шее, плечам и, возвращаясь обратно, образуют царственную диадему. И он обладает таинственным даром – посредством этой все говорящей наружности, в которой нет ни малейшей небрежности, ничего недосказанного, – вызвать впечатление, что душа беспредельна, что она сама не знает себя и бесчисленных идей, действующих или дремлющих в ней.

Головки его мадонн превосходны: их опущенные ресницы кажутся экраном, через который просвечивает внутренний свет; таящие улыбку уста как бы откликаются на далекие мысли; вся душа, кажется, отражается в лице; но затуманенный мечтательностью взор глядит на то, чего мы не видим; кажется, что божественная стыдливость отделяет их от нас. Он знает, как изобразить бесконечность души, откуда доходят до сознания только безмятежные мысли и непорочные чувства; но он умеет также передать в определенных чертах, не нарушая красоты, тайну тревожной души, созданной, чтобы терзать себя и других. «Слава живописца заключается в создании существ, вызывающих любовь». Вполне созданы для любви те женщины, которые удивительным образом соединяют в себе насмешливость и грацию; сначала они возбуждают только любопытство ума, а затем незаметно для нас самих переходят из воображения в наше сердце, чтобы зажечь там страсть, питающуюся своей собственной тоской и вечными загадками, какие она возбуждает, не разрешая их. Посмотрите в Амброзианской библиотеке на прелестное и властное лицо, которое, кажется, послужило типом для Иродиад миланской школы. Ее лицо дышит уверенностью, ясностью и строгостью: очертание лба и носа, резкий изгиб бровей, маленький и своевольный подбородок, ресницы, обрамляющие глаза, радужная оболочка которых имеет блеск стали. Ноздри раздуваются, взгляд отличается тревожной неподвижностью, тонкое очертание рта надменно до жестокости. Двойной ряд жемчуга украшает ее шею, волосы ниспадают волнами по плечам, как бы сотрясаемые порывом гнева. Легкая судорога напрягает мышцы лица, не изменяя его изящества. Она ничего не может дать и ничего не хочет получать. Какие мечты, какие капризы, какие обиды или преступления создали эту красоту, лишенную возможности счастья?

Флорентийские мастера заботятся о декоративности, Леонардо – об экспрессии. Он не довольствуется тем, чтобы потешать глаза и забавлять ум образами; он стремится вызвать души, которые, отделившись от него, живут своей собственной жизнью, а их тайна, им самим неведомая, выступает наружу. Большая часть приписываемых ему карикатур апокрифического происхождения: их рисунок расплывчатый и невыразительный. Его подлинные карикатуры кажутся мне этюдами по экспрессии. Он выпячивает нижнюю губу, опускает вниз нос, широко раскрывает рот, откидывает назад лоб или делает его выпуклым, удлиняет череп, изображает лицо плоским или угловатым. Он преувеличивает все черты, подмеченные им на лицах, и этим преувеличением подчеркивает их значение. Несмотря на всю их разницу, я сравнил бы его карикатуры с опытами Дюшенна де Булонь: анализируются элементы физиономии, причем попеременно вызывается действие различных мышц, содействующих выражению. Посмотрите на этот откинутый, подавшийся назад лоб, на удлиненный, как колпак, череп, на маленькие глаза – как все человеческое в них атрофировано; посмотрите на выдающиеся челюсти, на грубый нос, толстые губы, на всю скотскую наружность. Злость, коварство, жестокость, сладострастие, тупоумие, все смешные или зверские стороны людей выступают в этих искаженных человеческих лицах.

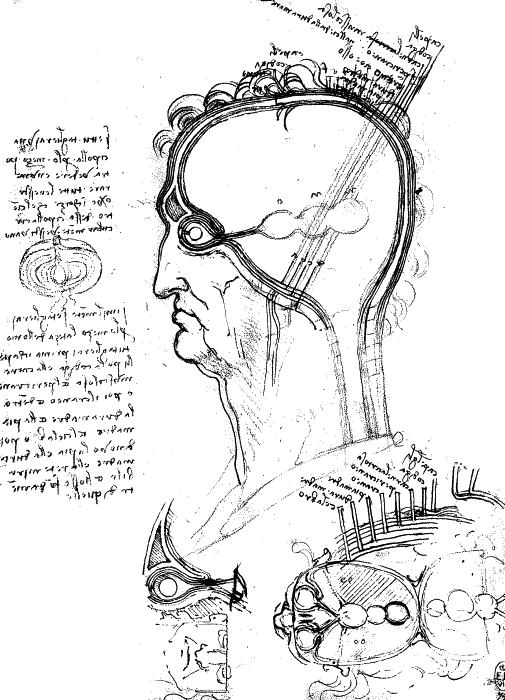

Желудочки мозга и покровы черепа. Ок. 1490–1494 г.

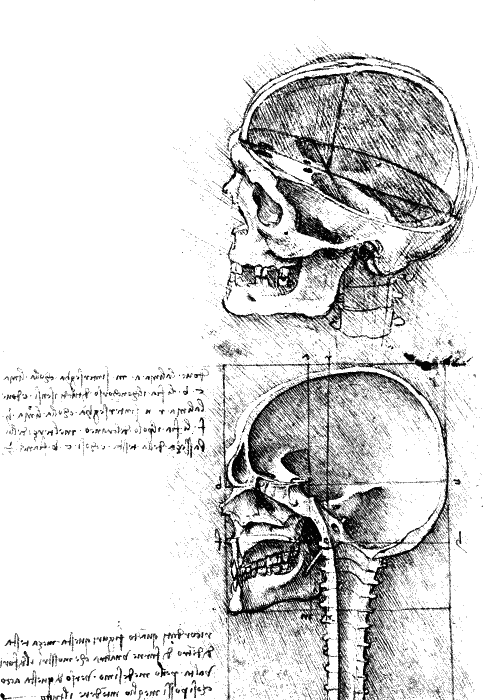

Изучение черепа

Леонардо любит иногда, не доводя дело до карикатуры, рисовать странные фигуры, воображаемые существа, порожденные его фантазией, которым он придает точность этюда с натуры. Посмотрите в Лувре на маленькую, сделанную красным карандашом головку, которая ярко выступает, обрамленная фантастической прической. Лоб слишком высок, глаза слишком велики, нос слишком длинен; нижняя часть лица как бы укорочена; рот мал, хорошо обрисован, с презрительной складкой; линия челюстей удлинена, чрезмерно расширяя лицо; кругом масса разметавшихся во все стороны волос, волнистые локоны которых образуют вокруг этой головки прическу в виде извивающихся змей. Какого пола эта странная личность? Какой таинственной силой слита в этой нежной красоте равнодушие и горячность? Вследствие каких наслаждений выражают эти глаза усталость? Какие смутные мысли, какие образы, какие надежды, какие желания в них мелькают?

В Виндзоре я встретил не менее странную фигуру, грудной портрет атлета. Очень высокий лоб широк и с двумя буграми, крепкие кости которых чувствуются под кожей; сжатый нос загибается и доходит до рта, нижняя губа сильно выдается, выпуклый подбородок сильно выступает вперед; глаза недоверчиво смотрят из-под нахмуренных бровей; бычачья шея, гигантские плечи, массивная грудь, покрытая целым лесом волос; лицо и шея покрыты морщинами; длинные локоны волос откинуты назад и торчат как бы от избытка сил; могучая сила и следы от ушибов старого дуба; это титан, смесь человека с животным, это как бы странный снимок с какого-нибудь Гете, вложенный в зверя. Я потом опять встретил эту голову: несколько видоизмененная, она была превращена в голову старого мыслителя; если ее уменьшить, ослабить, сделать все черты более плоскими, то это будет голова Иуды.

Недостаточно известно, до какой степени художник проявляет себя в своих рисунках. Сравните рисунки Винчи с рисунками Рафаэля и Микеланджело. Рафаэль вкладывает в них всю грациозность своего счастливого и беззаботного гения, который пользуется всем и остается оригинальным даже в своих заимствованиях. Его мадонны, по сравнению с Леонардовыми, молчаливы; они с первого взгляда говорят то, что могут сказать; это умиротворяющее очарование весеннего утра. Микеланджело удлиняет линии, волнует и расширяет их, чтобы проявить свои сильные, гневные и героические чувства, чтобы создать сверхчеловеческие существа, которыми он населяет свои мстительные мечты. В его величественном красноречии нет ничего недосказанного. Его пророки, помещаясь на идеальных высотах, куда не доходит мирской шум, упорствуют в своем одиноком величии. Очарование Винчи заключается в умении придать отдельной личности всю бесконечность существа, в котором все треволнения мира находят свой отклик. Он не создавал картины, он присоединял живые существа к тем, которые были созданы природой. У него свой мир, свои создания; он их разнообразит, делая их изящными или грубыми, нежными или злобными; но во всех них он заставляет угадывать за поверхностной сознательной жизнью бесконечное множество смутных чувств, глубины не сознающей себя жизни, то неизвестное, которое приковывает взгляд и продолжает мечту. Я не удивляюсь, что какой-то экзальтированный человек страстно влюбился в одну из его мадонн: он полюбил эту женщину, потому что увидел часть ее души, а остальное дополнил своей мечтой.

IV

Леонардо чувствует красоты природы. Он любит помещать свои фигуры в среде, которая кажется как бы одушевленной теми же мыслями, и только переводит их на другой язык. Он не мог бы сказать, как Боттичелли, что «достаточно бросить в стену губку, напитанную различными красками, чтобы осталось пятно, в котором увидят красивый пейзаж». Как пейзажист, он остается верен себе, он соединяет пытливость ученого с исканием редких впечатлений, с творчеством живописца. Он внимательно изучает природу, как реалист, страстно преданный истине; но при этом ищет только могучего языка, способного передать его смелые и сложные душевные грезы.

Он рисует травы, цветы, шиповник и дрякву с тщательностью, где любовь к предмету не отличается от научной точности. Стараясь открыть причину их структуры в условиях их существования, он исследует деревья, как ботаник; он изучает облака; воды, их течения, их отражение; освещение трав и листьев сообразно их различной отдаленности от глаза и положения солнца. Он накопляет удивительную массу точных наблюдений; но если он таким образом разлагает зрелище вещей на его элементы, то только для того, чтобы искусно их комбинировать по своему усмотрению. Одно время он намеревался нарисовать потоп, полагая суть этой сцены в ужасе, которым он любил вызывать содрогание. Как противоположную крайность, он любил оттенять своих мадонн фоном, соответствующим их душе, сообщать пейзажу тонкую прелесть тех существ, которые там живут и дышат.

Пейзаж картины «Пречистая Дева в горной дебри» кажется поэтической фантазией, переносящей нас в сказочную страну. Ключ, с цветущими берегами, исполненный свежести и зелени уголок под сводом нависших скал, поддерживаемых колонной из нагроможденных камней. Через открытое ущелье виднеются до самого горизонта еще громады обнаженных скал, сначала темные громады, а затем синеющие под синим небом; по ним играет и плещется вода какого-то таинственного озера. Разложите теперь эту фантазию на ее составные части, изучайте эти цветы, эти растения, пробивающиеся в расселинах скал, сосчитайте листья и лепестки; рассмотрите ряд камней, измерьте постепенное ослабление света по направлению к горизонту, уменьшение яркости воздушной перспективы – и вы не найдете ничего, что не было бы наблюдено, изучено, взято из действительности. Анализ этой мечты приводит вас к реальным образам, которые заимствованы непосредственно у природы, схвачены наблюдательным глазом, замечены умом ученого, переработаны и скомбинированы в душе художника, воспроизведены удивительно твердой и искусной рукой. Смелая мечта исполнена с научной точностью. В «Джоконде» и «Св. Анне» такой же чудесный и реальный пейзаж, созданный его фантазией для существ из мира его грез. Это природа, но подмеченная в самых необыкновенных ее проявлениях наблюдательным глазом, который запасся изящнейшими впечатлениями: озеро Северной Италии при утренней заре, вершины высоких гор на фоне самого чистого неба при тихом вечере, изгибы рек в долинах, прозрачность воздуха, нежнейшая синяя даль и синева вод. Как пытливая мысль в душе, теряющейся в своих собственных глубинах, так глаз утопает в этих пейзажах со сменяющимися и уходящими вдаль видами, переходя от синей дали к синеве вод, волны и изгибы которых напоминают локоны волос и волнистые линии улыбки; от этих волн как будто доносится к нам с ветерком ласкающая нежная музыка.

Из всех дошедших к нам картин Леонардо «Джоконда» является самым чистым образом его гения. Она потеряла свой первоначальный блеск, в ней нет уже тех ярких красок и той доведенной до иллюзии жизненности, которую описывал Вазари и так любил Леонардо. И, однако, из всех нарисованных лиц нет более живого, чем у нее. Это не портрет, это живой человек; ее знают, о ней говорят; у нее свои враги и приверженцы. Она обладает необычайной особенностью: она кажется символическим изображением, но это именно потому, что она вполне индивидуальна. Молодые люди приходят совещаться с ней, как девушки с ясновидящими, узнать ее тайну, а через это и тайну тех, кого они любят, ибо они чувствуют, что она живет в них. Теперь поэты не шлют ей больше своих признаний. Я не решаюсь больше говорить о ней, опасаясь, что это будет банальностью.

Оставим фразы о «вечно женственном», о его таинственном воплощении в этой женщине, видимая наружность которой есть только поверхностное и изменчивое отражение беспрерывного, бесконечно глубокого моря. Действительно, нет картины, образ которой вызывал бы в нашей душе более бесконечной мечты. Взгляните теперь на это произведение так, как вы оценивали бы драгоценную вещь искусного резчика. Наши мечты слагаются из образов с расплывчатыми контурами и из смутных, неясных и переменчивых идей, которые расцвечиваются нашим чувством. Вы могли бы ожидать здесь недомолвок, недоделок при исполнении, чего-нибудь сомнительного или недосказанного. Ничего подобного. Грезы Леонардо носят интеллектуальный характер, изобилуют точными образами и ясными идеями; их многосложность очаровывает его, но не лишает самообладания. Он анализирует свои чувства, не ослабляя их. В Джоконде ничем не пожертвовано, ничего не упущено; все сказано с полнейшей ясностью; это работа живописца, желающего сравниться с природою, добиваясь реальности в малейших деталях. Я не стану говорить ни о длинных тонких руках – без которых она была бы уже не та, – ни о легких волнах волос, ниспадающих на плечи; но посмотрите на драпировку, на складки рукавов на руках вплоть до изящной вышивки корсета – она перед вами точно такая же, как ее видел Леонардо в своей флорентийской мастерской.

Не все, конечно, сразу видно – необходимо некоторое напряжение внимания, чтобы увидеть эти детали и их воспроизведение; живописец, подобно природе, упрощает, ничего не упуская, с помощью игры света и тени, заставляет ум и глаза остановиться там, где он хочет. Не вытекает ли чудесный эффект этого произведения из контраста между бесконечной душевностью и точностью рисунка, воспроизводящего ее? Живописец обыкновенно видит в лице только внешность, которой он старается точно подражать. Не упуская из виду сходства черт, не искажая формы и их соразмерности, Леонардо искусно комбинирует противоположные выражения, сливая их в единстве общего впечатления. Изучите с этой точки зрения портрет жестокой и прелестной женщины, которую считают Лукрецией Кривелли (La bella Ferronnière, Лувр), любовницей Людовика Мора. Это не было светской любезностью живописца, когда Леонардо требовал, чтобы во время сеансов в его мастерской были музыканты и искусные чтецы: душа модели, разнеживаясь от веселой музыки, умиротворяется, постепенно сглаживаются случайные выражения, и душа ясно проявляется в непринужденном лице, которое, как бы уравновешиваясь, обнаруживает обычный склад физиономии. «Джоконда» является не только шедевром по чувству и жизненности, но и по хладнокровию и силе воли; в ней живописец и аналитик соперничают; ее тайна – это тайна самого гения, в котором знание питало любовь, а пытливость только помогала придать красоте большее совершенство.

V

Кто наблюдает, сколько размышлений и чувств сконцентрировано в «Джоконде», сколько рассчитанной медленности, подготовки и точности требует такая безукоризненная и изящная работа, тот не будет удивляться незначительному количеству Леонардовых произведений. Эти громкие жалобы и обвинения постоянно вновь возникают. «Пока он останавливался со слишком большой добросовестностью (morosius vacaret), – говорит Паоло Джовио, – чтобы отыскивать все ресурсы изящного искусства, он вследствие подвижности ума (levitate ingenii), а также по природному отвращению беспрестанно бросал начатые работы и закончил очень мало произведений». Флорентийский поэт Аголино Верино писал:

Forma superat Leonardus Vincius omnes;

Tollere de tabula dextram sed nescit, et instar

Protogenis multis vix unam perficit annis.

Другие упрекали его за склонность к наукам, за время, потраченное им на геометрию и механику; некоторые говорят о скудости. Я признаю, что ничто не может нас вознаградить за те произведения, которые им не были созданы; это действительно непоправимо. Природа не повторяет такого человека. Раньше или позже кто-нибудь другой взялся бы за научные работы. Признаю также, что дух анализа и вечно тревожная пытливость должны были сделать более редкими часы творчества и вдохновения. Он слишком принуждал свой гений считаться с инстинктом. Но можно ли было кастрировать этот ум? Разве масса наблюдений, которыми он располагал, не придавали его произведениям такую силу, а настойчивое исследование душевных состояний не создавало их глубину? Не обязан ли он утонченностью и изящным совершенством своих произведений упорной пытливости и ясности ума? Подавите в Леонардо ученого, кто же останется? Какой-нибудь Бернардино Луини. Принцип его произведений лежал в конце концов в его чувствительности, а самобытность его чувствительности состояла в том, что она не отличалась от его интеллектуальности. «Чем больше понимаешь, тем больше любишь». Поэтому-то его произведения отличаются двойственным характером, реализмом и спиритуализмом, точностью языка и беспредельностью мысли. Он расширяет границы искусства; он в буквальном смысле прибавляет нечто новое к творениям природы, он обогащает ее новыми формами, которые кажутся более выразительными, сильными и богатыми по своей внутренней жизни. Когда он не мог довести своего произведения до совершенства, о котором мечтал, то его высокое честолюбие почти презирало его – и он бросал его. «Когда он садился, чтобы работать над картиной, – рассказывает Ломаццо, – то казалось, что его охватывает страх. Поэтому он не мог кончить ничего из того, что начинал: его душа до такой степени была преисполнена высоким значением искусства, что он способен был заметить недостатки в картинах, которые другие восхваляли, считая их чудными созданиями». В следующей мысли сам Леонардо открыл нам тайну своей медлительности и своих огорчений: «Когда произведение равняется суждению, то это плохой признак для суждения; когда произведение выше суждения – а это бывает с теми, кто восхищается прекрасными свойствами своей работы, – то это хуже всего; когда суждение выше, чем работа, то это весьма хороший признак: а если человек с такими наклонностями еще молод, то он несомненно сделается превосходным художником (operatore). Он создает только немного произведений, но таких, около которых люди будут останавливаться и с восторгом созерцать их совершенство».

К тому же, когда говорят о плодовитости, следует обращать внимание не только на то, что он сам создал, но и на то, что он создал через других. Хотя произведения Леонардо немногочисленны, но они размножились, оплодотворив умы его учеников и соперников. Прежде всего он обратил свой могучий ум на технику живописи и указал все ее ресурсы. Его произведения сделались образцами. Рассмотрите картины Сандро Боттичелли: несколько краткий язык этого чародея носит еще характер фресок. После Леонардо язык живописи установился; он определил его границы. В то же время он показал, насколько можно им передать человеческую душу, ее чувствования и их оттенки; дальше, чем у него, экспрессия не пошла. А через это он сделался наставником всех своих современников. В различной степени подверглись его влиянию все, одни путем добровольного подчинения, поддавшись его очарованию; другие же тем, что воспользовались его примером, хотя, быть может, сами того не сознавали. Его учитель, Вероккио, заимствовал до некоторой степени его нежность и грациозность; его товарищ по мастерской, Лоренцо ди Креди, сделался его учеником. Во Флоренции его учениками или подражателями стали Фра Бартоломмео, Ридольфо Гирландайо, скульптор Баччио Бандинелли, Франческо Рустичи и Понтормо. Рафаэль изучает его произведения; у него он научается понимать, какие человеческие элементы скрыты в предании о Пречистой Деве, а также искусству олицетворять их в прелестных семейных сценах. Хотя Микеланджело ненавидит его, но он все-таки обязан ему. Когда он начал рисовать, то не знал его. Посмотрите на его первые картины: в их форме уже видны благородство и величие, но в то же время что-то сухое, жесткое, натянутое, а колорит слишком резок. Когда он расписывал Сикстинскую часовню, он уже видел, как Леонардо работал в Милане. Измерьте пройденный им путь: ничего не потеряв в стиле, он как бы смягчился. Его гибкий и гармонический язык приобрел новые оттенки. Он рассматривал произведения своего великого соперника, как гениальный человек, и стал красиво выражать то, что выходило у него некрасиво: скрытая нежность умеряет его героическую меланхолию («Сотворение женщины»).

Примером своих произведений Леонардо не только показал, до чего может дойти изобразительное искусство в подражании природе и в выражении человеческих чувств, но и создал миланскую школу. Очарование, производимое его личностью, и влияние его гения группировали вокруг него молодых людей, которых он воодушевлял своей мыслью. Истинная причина, делающая художника главой школы, заключается в том, что в самой индивидуальности его гения заложено что-то всеобъемлющее и общечеловеческое, передающееся душе других. Во всем он как бы открывает неизвестный до него оттенок человеческой чувствительности, ученики, взволнованные и пораженные обаянием новизны, спешат передать новые формы выразительности. Винчи, Микеланджело и Рубенс порождают новое своим духом, как другие своим телом. Их гений заключает в себе что-то заразительное; он, как эхо, откликается в других душах; он присущ произведениям, существующим только благодаря ему, но живущим своей собственной жизнью. До прибытия Леонардо Милан имел своих собственных живописцев: Винченцо Фоппа, Ценале, Боргоньоне (миланский музей Брера, картезианский монастырь в Павии), суровых, серьезных и несколько тяжелых мастеров. Лишь только он появился, они показались устаревшими, отставшими. Для всех, кроме книжных ученых, существовала с тех пор только одна миланская школа, созданная Леонардо. Он, как Рафаэль, имел около себя нескольких учеников, живших в его доме. Салаино, «юноша замечательный по своей грациозности и красоте (Вазари), который выделялся своими роскошными кудрями, был его учеником и слугой. Он часто подвергал испытанию доброту своего господина, занимал у него деньги, чтобы удовлетворять свои щегольские прихоти, дать приданое своей сестре и т. п., и забывал их отдать; по завещанию он получил половину виноградника, подаренного Леонардо Людовиком Мором. Ученики относились с сильной любовью и энтузиазмом к своему дивному наставнику. Они копировали его произведения, он поправлял их работы. Лишь только «Тайная вечеря» была окончена, они стали ее повторять; то же самое было и со «Св. Анной» и «Джокондой». Бельтраффио, Марко д’Оджонне, Франческо Мельци, Чезаре да Сесто, Андреа Соларио и Лоренцо Лотто по большей части мало нам известны. Их индивидуальность как бы немного затерялась в личности их учителя. Некоторые из самых замечательных произведений этой школы анонимны: по ошибке, заключавшей в себе долю правды, их долго приписывали тому, кто их внушил. В них вы встретите в большей или меньшей степени дух Леонардо, старание придать фигурам рельефность посредством светотени, реализм и телесность, больше душевности и меньше торжественности, чем у флорентинцев, моральную прелесть и настойчивое стремление к экспрессии; у лучших из них вы встретите что-то таинственное, придающее образам какую-то беспредельную духовную жизнь. Бернардино Луини и Гауденцио Феррари выделяются из кружка его учеников. Гауденцио Феррари был всеобъемлющий человек, подражавший не только произведениям, но и жизни своего наставника (Ломаццо). Его «Пение ангелов» (на церковном куполе городка Саронно) является шедевром по вдохновенности и жизненности. Его более чем наполовину стертые фрески в церкви Сан-Амброджио (Милан, «Снятие со креста») доказывают, что он, верный заветам Леонардо, умел придать телесным движениям нежность, скорбь и грациозность. Бернардино Луини не был ни философом, ни ученым; он довольствовался тем, что был трогательным и прелестным живописцем. Он придает Леонардовой чувствительности прелесть неожиданной наивности. Ему незнакомы душевная утонченность и муки Леонардо, он воспринял только то, что подходило к его более наивной душе: грациозность и душевность. Его фрески в Саронно, Лугано и в церкви Сан-Маурицио (Милан) представляют собой шедевры миланской школы. Творения ума нельзя вычислять мерой и весом. Когда у нас является желание жаловаться на немногочисленность Леонардовых творений, то мы должны вспомнить и все те произведения, которые без него не существовали бы и, следовательно, косвенно принадлежат ему.

Гений Винчи представляет полное сияние науки и искусства. Ученый и художник в нем не два посторонних лица, живущие бок о бок и не знающие друг друга; что бы он ни делал, они оба присутствовали при этом и вместе содействовали его работе. Анализ и синтез, искусство и наука, чувство и мысль, подражание и творчество – какова бы ни была антитеза, – он разрешает, примиряя противоположности. Когда одни говорят: реальность, а другие отвечают: идеал, – он знать не хочет такой добровольной скудости: он, как ребенок и Платон, отказывается выбирать и забирает все. Он несомненнейший реалист. Никто больше его не наблюдал все существующее, никто не рассматривал вещи более ясновидящим взором. Если живопись есть наука подражания, то он хочет, чтобы она достигла возможности производить иллюзию реальности. Но в чем состоит на самом деле подражание? В повторении находящихся перед нашими глазами вещей? Жалкое честолюбие! Дело идет о том, «чтобы превратить себя в природу» посредством изучения приемов, которыми она создает тела и заставляет их появляться перед нами. Наблюдения ученого, пребывающие в уме, становятся навыками художника. Живописец может тогда набросать на полотно любимые образы. Значит ли это, что он предается мечтаниям и пустым вымыслам? Отнюдь нет, потому что формы, создаваемые его воображением, всегда состоят из реальных элементов, комбинированных по необходимым законам. Живописец больше, чем ученик природы, его гений – сама природа, продолжающая свое творчество с помощью ума.

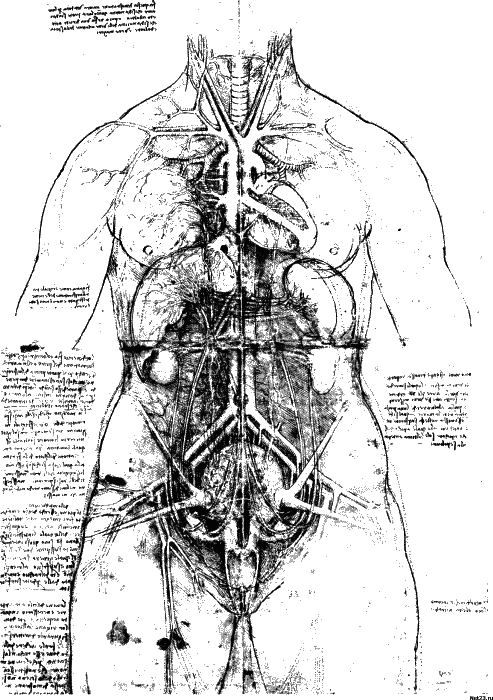

Строение мочеполовой системы женщины. Ок. 1510 г.

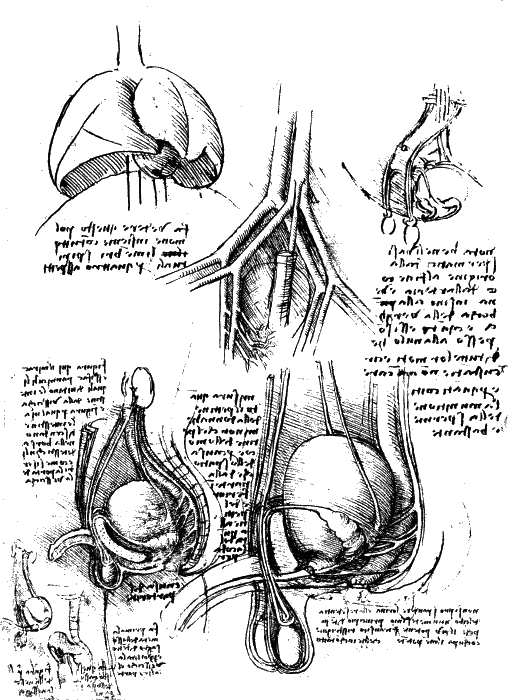

Строение мочеполовой системы мужчины. Ок. 1510 г.

Для искусства тело есть только видимый образ чувства. Истинный реализм заключается в способности создавать реальные существа, живые тела, которые, как порожденные чувством, служат его выражением и воплощением. Подражать природе не значит рабски копировать ее; это значит, руководствуясь ее собственными законами, присоединять к созданным ею формам новые, соответствующие чувствам человеческой души. Мадонна будет реальным явлением лишь при условии, если она действительно мадонна, если она своим видом и осанкой выражает восхитительную нежность своего сердца. Конечно, посредством наших чувств природа же порождает в нас образы этих форм, но она может их создать, только воплотившись в гения художника. Итак, между природой и искусством нет резкого скачка, переход от одного к другому нечувствителен. Подражание ведет к творчеству, идеал продолжает действительность, мы возносимся над существующим, не разрывая связи с ним. Говоря по справедливости, реализм Винчи представляет собой изумительнейшую веру в духовный элемент. Художник конструирует тело по идее о душе, раскрытии которой он себе посвящает. О природе можно сказать то же, что и об искусстве: наша душа создает наше тело и проявляет себя через него. Во всем усматривает Винчи реальное присутствие и первенство духа. За внешностью, на которую он устремляет свой прозорливый взгляд, он замечает то, что она обнаруживает, и то, что она скрывает; духовную силу, душу и ее тайну; в законах необходимости – мировой разум, «в свойстве формы, создающем красу мира», – ту бессознательную чувствительность, которая сообщает всему сущему силу и жизнь. Его любознательность есть форма симпатии: скала, былинка или цветок – его все это интересует, для него нет в природе ничего мертвого. Все существующее заслуживает, чтобы его наблюдали до мельчайших подробностей, потому что все заслуживает любви. Художник тот, кто понимает этот язык природы и точно определяет его, придавая ему как бы звук человеческой речи. Он не пренебрегает миром, его очертаниями, цветом и формами; он входит туда, как в братское общество, одаряя сами вещи величием мысли.

Природа – это Предтеча, дух – это Слово. «Св. Иоанн» (Лувр) выделяется из прозрачной тени, более похожей на неясный свет, чем на мрак; она постепенно редеет и проявляет грудь, руки, лицо – все то, что мыслит и говорит. Св. Иоанн молод, прелестен и жизнерадостен. Его изумление перед тем, что он увидел в себе самом, возбуждает его любопытство к тому, чего он еще не знает. Его глаза притягивают, а при взгляде кажутся пронизывающими; его улыбка, в которой смешаны ирония и нежность, кротость и жестокость, отказывает в том, что обещает. В этом существе соединены грация невинного животного и тоска пробуждающегося сознания. Он таит в себе то, что было, и то, что будет; он сам еще не разгадал себя: его объясняет лишь начатое, но не законченное. Протянутым перстом правой руки он указывает на открытый путь, на то, чего нет, но может быть, – на неведомый идеал, предчувствуемый и возвещаемый им. Таким же образом природа, медленно переходя от одних сочетаний к другим, – поднимается посредством красоты к сознанию. Природа – великая искусительница: кажется, что она предлагает себя и все блага мира; но как бы непроизвольным движением она указывает истинный путь, тот, который возвышает, – она подчиняется только уму: он открывает ей ее собственные тайны и стремлением к идеалу научает ее тому, чего она ищет, продолжает ее, становясь выше, чем она.

Назад: Вторая глава Ученый и художник. – Наука в искусстве. – «Трактат о живописи». – Эстетика Леонардо

Дальше: Четвертая глава Леонардо да Винчи: его ум и характер