Часть 2

Воплощение

День

Просвещайте людей вообще, и тирания и угнетение тела и ума исчезнут, как злые духи на заре дня.Томас Джефферсон

Вот так и начался семестр. Следующий понедельник настал ярко и рано – к будке охраны явились студенты с мешками для книжек, книжными закладками и списками книг – некоторые принесли даже сами книги, – рьяные и готовые к тяготам и триумфам аккредитованного обучения. По главному променаду на занятия ехали молодые люди на велосипедах. Студентки в мини-юбках собирались группами по три-четыре. Буквоносцы из школьной баскетбольной команды плелись по променаду, словно светлоокрашенные жирафы по Сахелю. У фонтанов одну за другой подбрасывали в воздух подковы начинающие жонглеры и тут же их ловили – а на главной лужайке на травке нежились, ничего не подозревая, гуманитарии, жизнеутверждающе ходили колесом спортивные заводилы, а трио гитаристов под платаном пело песни протеста. После летней летаргии весь кампус исполнился новой энергией, бурлил живостью и слепил взор даже больше, чем всего неделю назад: зеленой травой, блистательными цветами и чистой проточной водой. Изгородями сирени и чередующимися рядами олив и тамаринда. Исправно чирикали и порхали птички. На берегах лагун прохлаждались пеликаны. Солнце бросало лучи на зелень. Утки крякали. Даже бык в центре крупнейшей лагуны пулял водой так высоко над чреслами своей телки, что странствующую изморось чувствуешь кожей, где бы ни стоял в кампусе, – словно сама вирильность воды была как-то связана с возрождающейся жизненной силой, ныне присутствующей. Будто родник после проливного дождя, студенты общинного колледжа Коровий Мык забурлили пузырями из-под земли и заняли свое законное место в мире; свежие и отдохнувшие, они были теперь готовы продолжать образовательное странствие через время и пространство, от невежества к осознанности, от изумленья – к осведомленности, от пыльной жары по другую сторону будки охраны – аж до контролируемого уюта формального обучения в классе по эту.

И в конце такого долгого сухого лета обрели они кампус в идеальной гармонии с тем, что его окружает. Зеленые лужайки красиво подстрижены. Цветут олеандры. Азалии подровнены. Тротуары фланируют в совершенно равном удалении от общественных наук с одной стороны до естественных – с другой. Как раз к первому дню занятий успешно обновили библиотеку, равно как и переосмысленный Студенческий союз Димуиддла с его модернистским зеленовато-голубым ковром и 22-дюймовым цветным телевизионным приемником. Книжный магазин бурлил. Кафетерий гомонил. После суеты починок в последнюю минуту грифельные доски в классах темнели и сияли, как влажный камень; полы натерты до лоска; парты стояли глянцево, чисто и ровно идеальными рядами, как штаты на американском флаге. Перед административным корпусом, где реяла сама Доблесть Прошлого, теперь гордым величьем своим трепетал на ветру триколор – и тридцать четыре его звезды сверкали, словно жемчужинки просвещенья на фоне неба. По всему кампусу ясно было, что началось новое начало – эпоха безграничных возможностей и ничем не стесненной метафоры, освобожденной от тирании пыли и засухи.

И когда студенты пристегнули на замки свои велосипеды и зашли в аэрокондиционированные корпуса, и когда добрались они до классных своих комнат, что станут их водопоями на весь оставшийся семестр, их приветствовало вдохновляющее зрелище: в голове классов деловито готовились те самые преподаватели, кто вскоре олицетворит для них само обучение в общинном колледже Коровий Мык. Стоя перед грифельными досками, эти штатные профессионалы несли на себе осведомленные улыбки, отглаженные брюки со стрелками и розовые блузки, самую малость расстегнутые на самом верху; счастливо лучились они за своими столами, сердца полны усердия, умы переполнены специализированным знаньем, кое необходимо передать. Распечатывались планы уроков. Скреплялись программы. Перчатки по плечо заказывались ящиками. Даже палочки мела, торчавшие из своих картонных коробочек, были так же длинны и белы, как и положено, словно отдельные сигнальные башни на холме. Журналы посещаемости были свежи и экзотичны, каждое незнакомое имя все еще бурлило надеждой, потенциями и равенством нереализованной возможности, что так присущи всем новым началам. Вообще-то не было ничего такого в этом дне, что не предполагало бы – нет, не настаивало! – что это не станет и впрямь величайшим, ошеломительнейшим, аппетитнейшим и воплевызывающим академическим семестром в изобильной и до сей поры аккредитованной истории общинного колледжа Коровий Мык.

Из окна моего кабинета я не мог не отметить преобразованья, имевшего место внизу.

– Так воодушевляет! – сказал я Бесси.

– Да, – ответила она, не отрывая взгляда от пишущей машинки. – Видимо, да.

– После невозможно долгой ночи мы наконец стали свидетелями воплощения дня!

– Конечно, Чарли. Послушайте, у меня много работы…

Позже тем же утром в коридоре у наших кабинетов я встретил Рауля – и вновь не сумел сдержать воодушевления.

– Только посмотрите, Рауль! – восторгался я. – Начался новый семестр. Он у нас со всех сторон!

– Начался, – отвечал он. – Со всех. Как вечное колесо жизни. Или как суматоха вокруг Топикской конституции.

– Истекающий кровью Канзас?

– Да, и подъем народного суверенитета.

– Вот именно! Тротуары полны. Автостоянка полна. Батюшки-светы, даже велосипедные стойки забиты под завязку!

– Ага, а также все столы в кафетерии. Если хотите сесть, лучше пойти обедать пораньше!

Я так и сделал.

– Поверите ли? – обратился я к Уиллу Смиткоуту, сев за столик со своим подносом. Уилл читал газету на обычном месте в углу обеденного зала, с манеркой бурбона и зажженной сигарой. В битком набитом кафетерии он один занимал целый свободный столик и, казалось, был счастлив, что я составил ему компанию. – Мистер Смиткоут, вы только поглядите, до чего все это невероятно! Столько иссушенья и предвкушенья – и вот долгожданный семестр наконец с нами!

Уилл опустил газету.

– Из штанов только не выпрыгивайте, Чарли. Просвещение – марафон, а не спринт. Странствие, а не точка назначения.

Он был прав. И потому я осклабился от собственной несдержанности и хлебнул чаю.

– Как жена моя втолковывала, – продолжал он. – Она мне, бывало, говорила: Уильям, притормозить бы тебе. Женское тело – бокал прекрасного вина, а не кружка воды, какую выхлестываешь, запивая лекарство от сердца. У жены моей влагалище было из сливочного масла, знаете…

Я кивнул. (Уилл Смиткоут не должен был стать моим преподавателем-наставником: вообще говоря, его сперва назначили Нэн Столлингз. Но после того, как на прошлой неделе он не явился к ней на встречу три отдельных раза подряд, Нэн попросила меня поменяться наставниками; и я, едва пережив болезненно безмолвный обед с Аланом Длинной Рекой, преподавателем ораторского искусства, который уже не разговаривает, с благодарностью согласился.

– Вы спятили? – сказала Бесси, узнав об этом. – Вам же хуже будет от такого обмена, точно вам говорю! – Но я лишь улыбнулся и отговорился доводом рассудка:

– Не так уж он и плох, должно быть, правда же?)

– Итак, мистер Смиткоут, – сказал я, – что вы думаете о возобновлении студентов в этом кафетерии? – Я откусил хлеба и рассеянно жевал этот кусок. – В смысле, вы посмотрите на эти свежие лица в начале их академического странствия! Сияющие улыбки. Нервное предвкушенье. Неограниченный оптимизм!

– Угнетает, а?

– Угнетает?

– Так это все грустно, что угнетает.

– Я не понимаю. Почему оптимизм должен угнетать? С чего бы сияющим улыбкам нашего студенчества быть грустными?

– Эти несчастные студенты искренне верят, что они вневременны и вечны. В юношеском своем задоре они по-прежнему убеждены, будто восседают в центре вселенной. Весь мир у них в руках. К ним ластится будущее. Каждый из них верит в святость своей особой судьбы. У них пока еще есть мечты. Они по-прежнему строят планы – стать летчиками и танцорами, медсестрами и юристами, романистами и врачами, аптекарями и профессорами, а также…

– Совершенно так! В этом и красота аккредитованного общинного колледжа!..

– Вот только ничем этим они не станут.

– Не станут?

– Конечно, нет. Не будут они летчиками – ровно так же, как мы с вами никогда не будем водить самолет: в итоге они уж скорее станут какими-нибудь механиками. И медсестрами они не будут – они станут секретаршами. Они не будут врачами – они будут санитарами. Они не станут писателями – они станут учителями. Или журналистами. Они превратятся не в хозяев своей судьбы, а в рабов чужих нововведений. Существует отдаленная возможность того, что они будут счастливы в браке, но гораздо вероятнее, что они разведутся по два-три раза. И как сильно б ни старались они, уж точно им не стать штатной профессурой в каком-нибудь плющестенном колледже.

– Нет?

– Не-а. На это шанс нулевой. В лучшем случае станут образовательными управленцами…

Я рассмеялся.

– Но, мистер Смиткоут, – сказал я. – Кто-то же должен становиться летчиками этого мира. И медсестрами. И писателями. Кто-то же должен быть первым в очереди, когда раздают штатные должности. Почему бы там не оказаться нашим студентам? С чего б не коровьемыковцам покорять мир с хлыстом в одной руке и складным алюминиевым пляжным стулом в другой?

Уилл покачал головой.

– Чарли, вам известно, что лишь пятьдесят процентов наших студентов переходят на второй курс?

– Так много?

– Да. А из них всего пятьдесят процентов продолжают учиться и получают степень.

– Так мало?

– Да. А из тех, что выпускаются – понимаете, из пятидесяти процентов от пятидесяти процентов, – лишь пятьдесят процентов смогут найти себе работу в желаемых областях.

– Та-ак…

– А из тех, кто находит работу по специальности, лишь пятьдесят процентов могут рассчитывать на то, что их хоть как-то наймут здесь, в Коровьем Мыке…

– Я замечаю тенденцию?..

– Верно. Мерна собрала эти данные за несколько месяцев до того, как с катушек слетела. Поэтому если вы вбуритесь еще глубже, цифры сообщат, что из тех, кто не отсеивается за первый год обучения в колледже, потом доходит до выпуска и отыскивает себе работу по специальности – и после этого способен найти работу в Коровьем Мыке, – из всех этих лишь пятьдесят процентов вообще зарабатывает столько на своей работе, чтобы сводить концы с концами. Из этой группы пятьдесят процентов истово платит налоги. Пятьдесят процентов налогоплательщиков действительно голосует в национальных выборах. А из тех, кто голосует, лишь пятьдесят процентов по-прежнему хотя бы раз в месяц ходит в церковь.

– Ну, это как раз не удивительно!

– Еще бы. Но дальше все еще унылее. Видите ли, только пятьдесят процентов тех, кто регулярно ходит в церковь, вообще пытается прочесть хоть один роман до тридцати лет; лишь пятьдесят процентов тех, кто потрудился прочесть роман, озаботилось прочесть хоть сколько-нибудь стоящий роман; лишь пятьдесят процентов этих дерзких читателей действительно дочитывают заслуженный роман, чье чтение они предприняли; и только пятидесяти процентам тех, кто прочитывает такой роман от начала и до конца, поистине нравится книга, на дочитывание которой они только что потратили свое драгоценное время. И потому, когда мы доходим до этого рубежа в данных, цифры становятся настолько малы – больше нуля, я бы вообразил, но едва-едва, – что продолжать уже не имеет никакого смысла. Поверьте, Чарли, религия в Америке обречена. Как и значимая литература. В конце концов, каковы шансы у великого романа в таком месте, как Коровий Мык, где вероятность обнаружения образованного, хорошо получающего, богобоязненного, платящего налоги благодарного читателя имеющей смысл литературы настолько мала, что стремится к нулю? Когда так мало студентов проходит сквозь эту трубу гражданских добродетелей, удивительно ли, что аккредиторы ставят под сомнение нашу способность выполнить нашу же ведомственную миссию? И стоит ли удивляться, с учетом скверных перспектив наших студентов, что от столь немногих из них можно ожидать, что они когда-либо в своей жизни сумеют достичь предельных высот космического оргазма?

Уилл покачал головой собственной линии рассуждений:

– Тут хочешь не хочешь, а задашься вопросом, какого черта мы все здесь делаем, нет?

– Похоже на то, – признал я. – Но как же насчет кафедры английской филологии? Разве не представляют они нашу последнюю и величайшую надежду?

– Английская кафедра? У кого найдется время на космическое просветление, когда все дни уходят на просвещение других! Чарли, за тридцать лет я ни разу не видел столько зелени и пышности у нас в кампусе, как сейчас. С этими ухоженными газонами. И рододендронами. И пеликанами, что прохлаждаются на песочке. Мы как будто избрали накопить себе всю эту влагу и растительность исключительно ради них самих…

Уилл опять покачал головой и сделал долгий глоток бурбона.

Несколько минут спустя к нашему столику подошла секретарша администрации с бумагой в руке.

– Здрасьте, мистер Смиткоут, – сказала она. После чего: – Эй, Чарли. Вы не против подписать эту петицию?

– По какому поводу? – спросил я.

– Это петиция против этих вот новых электрических пишущих машинок. Мы хотим себе оставить ручные. Подпишете?

– Конечно, – сказал я и подписал петицию.

Женщина сказала мне спасибо.

– О, и поздравляю! – добавила она. – О вас с Бесси говорят по всему машбюро.

– Правда?

– Да, говорят. Вы вдвоем довольно неожиданная пара. И с вашей стороны было очень мило накрыть ее дрожащие плечи своим саронгом…

Когда женщина перешла к следующему столику, Уилл глубоко вздохнул.

– Прогресс, – пробурчал он. – С ним, наверно, ничего уже не поделаешь. Электрические машинки. Мимеографы. Черт, да я помню, как моя жена купила себе первый пылесос. Пару недель она оставалась единственной во всем квартале, у кого имелся такой новомодный шмат современности. Она хвалилась им перед другими домохозяйками, словно Хатшепсут. Но блеск быстро стерся. Порвался ремень, и его пришлось выбросить. Не успел я оглянуться, как эта чертова штукенция стала символом мужского подавления. Вот и где тот пылесос сейчас, я вас спрашиваю?

– В мусорке истории.

– Верно.

– На свалке технологии.

– Тоже верно.

– Погребен где-то в мелком иле реки Коровий Мык.

– Именно. И на поверхность больше никогда не вылезет. Так зачем же он вообще был нужен? Почему мы так проворно бросились ускорять кончину истории ради блеска и удобства пылесоса, который затем пришел и ушел? Где-то в этом должен содержаться поучительный урок для человечества!..

Я рассмеялся. Мы еще немного поели, а Уилл продвинулся вдоль по сигаре, и еще через несколько минут к нам подошла другая женщина с бумагой в руке. Она представилась как новая секретарша кафедры экономики.

– Вы бы не хотели подписать петицию? – спросила нас она.

– Я не подписываю петиций, – объяснил Уилл. – Я не верю в перемену к лучшему.

– Я бы мог подписать вашу петицию, – сказал я. – По какому она поводу?

– Она призывает к увеличению числа электрических пишущих машинок в кампусе. Мы устали от ручных.

– Мы?

– Да. Мы.

– И вы за это выступаете в понятиях экономики?

– Конечно. Те старые пишущие машинки – не-американские. Они неудобны и неэффективны. Так вы подпишете?

– Конечно, – ответил я и подписал петицию.

Рауль расхохотался, когда я ему об этом рассказал.

– Так вы подписали обе петиции? – сказал он. – Хоть они и противоречат друг другу? Хоть они и служат противоположным идеалам? – Мы с ним шли по эспланаде на семинар по профессиональному развитию этой недели – «Приспособление методов обучения к нуждам разнообразных стилей обучаемости у разных студентов».

– Да. Я подписал обе.

– И чего вы этим достигли? В смысле, вы же лишь противоречите сам себе. Вы нейтрализовали собственные действия. Вы сделали один шаг по числовой оси лишь затем, чтобы сделать по ней же шаг назад. Иными словами, вы вернулись к нулю. Ваши цели, каковы бы ни были они, конфликтуют друг с другом, а не упорядоченны. Обоснование ваше нелогично и озадачивает. Ох, Чарли, выручайте же меня!..

– Ну, Рауль, с моей стороны было бы грубо отказать в первой просьбе. И еще грубее было бы отказать во второй. Поэтому я выполнил обе. Теперь с моей помощью у каждой петиции есть возможность добиться того же успеха, что и у ее противоположности. И тем самым я к тому же расположил к себе обеих секретарш администрации. Видите, мое уравнение полностью сошлось!

– Вы им теперь можете быть дороги, да. Но продлится это лишь до тех пор, покуда каждая не узнает, что вы подписали и другую петицию. Как только они выяснят, что вы не отдались им целиком, вас будут не любить, а скорее… симпатизировать вам.

– Бывает и похуже!

– Еще бы. Но такова ли ваша конечная цель в жизни? В этом ли ваша причина быть на этой земле? Чтоб вам симпатизировали? Вы разве вообще не хотите, чтобы вас любили?

– Было б мило, да.

Рауль покачал головой.

– Тогда вам лучше выбрать такое, чему отдаться. Начать выбирать что-то одно, а не то и другое сразу. Поверьте: именно этого хотят женщины. Они желают себе такого возлюбленного, который был бы недвусмысленным. Человека, в точности знающего, кто он такой, – причем чтобы ему с этим было удобно. Они хотят упорядоченности. И целенаправленности. Вы больше не можете просто приехать из некой неназванной местности, Чарли. Если вы собираетесь быть из Барселоны, то, ей-богу, вам лучше быть из Барселоны целиком!

– Даже если вы не из Барселоны?

– Абсолютно! Иначе вы на самом деле вечно будете ниоткуда вообще. Аура у вас будет пепельного цвета. Ваше резюме ничем не будет отличаться. И вас никогда не будут любить по правде; вас лишь будут уважать… или терпеть. Или, боже упаси… вам будут симпатизировать!..

Бесси плеснула жидкого мыла на тарелку, которую мыла, и принялась тереть ее губкой.

– Ага, ну, я думаю, мы продвинулись дальше симпатии, – сказала она. – Вообще-то, мы ушли за симпатию давным-давно. Можешь Раулю так от меня и передать.

– Как – так?

– Можешь ему передать, что я сказала, что я в тебя влюблена.

– А ты так сказала?

– Да.

– Когда?

– Только что.

– Правда?

– Ну да. А что, нет?

Я покраснел.

– Вышло довольно легко!

– Совершенно. То есть это же честно, с учетом того, что последнюю неделю мы каждую ночь занимаемся сексом. Мне кажется, теперь я имею полное право объявить, что я в тебя влюблена. Вероятно, это меньшее, на что я способна. И определенно меньшее, что я могу сказать.

– Но возможно ли это вообще? – спросил я. – Само собой, последнюю неделю с чем-то мы состоим в интимной связи – и я далек от того, чтоб быть за это неблагодарным. Но мы же знаем друг друга меньше месяца. Лишь незадолго до этого я прибыл на временную автобусную остановку на окраине городка. И всего несколько коротких недель прошло с тех пор, как ты стала приходить после работы ко мне в квартиру.

– Конечно, возможно. С чего бы любви быть невозможной? Этот маятник же до сих пор качается взад-вперед у тебя в кабинете, так?

– Качается…

– И по-прежнему все так же пощелкивает, верно?

– Да!

– Ну и вот. А кроме того, какое ко всему этому отношение имеет время? У меня до сих пор была тысяча любовей. И вся эта тысяча была напрасна. Но я никогда не сдавалась. И никогда не сдамся. Поэтому нет – мне не стыдно теперь тебе это говорить. Мне не претит сказать, что я в тебя влюблена.

– Но звучит очень неубедительно, когда ты это произносишь! Когда ты говоришь это столь явно. Столь прямо. Просто как-то разочаровывает…

– Чарли, я говорила это тысячу раз тысяче других мужчин, и скажу сейчас тебе: я в тебя влюблена. Я влюблена… я влюблена в тебя!..

– Ладно!..

– Я влюблена в тебя, Чарли!

– Хватит! Ладно, я понял!..

Бесси рассмеялась.

– Не забывай, я женщина. А мы, женщины, у жизни в Коровьем Мыке учимся по крайней мере этому – как быть влюбленными.

Я пожал плечами.

– Понятно. И ты можешь свободно выражать свою точку зрения, конечно, – это краеугольный камень нашей великой страны. Только тут не так. То есть для меня – я не могу… знаешь, для мужчины любовь не есть нечто такое, что…

– Ох, прекрати этот лепет, Чарли. Я не рассчитываю с тобой на взаимность. Я же понимаю – я из Коровьего Мыка, не забыл? – и о словах мне кое-что известно. Поэтому просто прекрати и все. Я бы предпочла, чтоб ты вообще ничего не говорил, чем изрекал какую-нибудь бесполезную хрень, которой на самом деле не имеешь в виду.

– Хрень?

– Да, хрень.

– И что потом? – спросил доктор Фелч.

– А потом она домыла посуду как ни в чем не бывало!

– Вот вам вся Бесси! – Доктор Фелч держал свои заметки к рождественской вечеринке и смеялся. Затем перегнулся и исторг в плевательницу струю гаультерового табака. – Она канарский дог, Чарли. Я вас предупреждал; она крута, как свинец. Сами убедитесь…

– Вы меня пугаете, доктор Фелч.

– Просто не придавайте ничему чересчур большого значения и не забывайте, что́ я вам все это время говорил. С нею все обычно заканчивается не очень хорошо.

– А поконкретнее вы не можете?

– Могу, конечно. Если действительно желаете знать…

– Вероятно, в какой-то момент следует. И в какой-то момент я наверняка узнаю. Поэтому с таким же успехом могу это услышать от вас и сейчас, пока неудобно сижу на жестком пластиковом стуле у вас в кабинете.

Доктор Фелч пустил еще одну струю в плевательницу.

– Тогда ладно…

И тут он объяснил мне, как все отношения Бесси с мужчинами зарождались столь многообещающе, но завершались неизменно бесславно. Начав еще с Тимми из будки охраны, доктор Фелч рассказал мне о внеплановой беременности моей новой возлюбленной, о ее выкидыше, о ночи, проведенной ею в окружной тюрьме за террористические угрозы, о ее словесных оскорблениях, ее завуалированных обвинениях, неприкрытых инсинуациях, невыполненных угрозах, выполненных угрозах, об избиении ею романтической соперницы, о бывшем муже, которого она подтолкнула к крепкому алкоголю, ветровом стекле, которое она пробила кирпичом, бывшем ее дружке (и отце ее младшего ребенка), на чьем бедре она тавром оставила шрам, о психологической войне, вражде, о том, как она проехала своим грузовиком Баку по ноге, покуда он пытался через окно выхватить ключ зажигания из замка во время ссоры, о запахе горелых волос, о мясе у нее под ногтями, о шинах, визжащих по асфальту…

– По асфальту?

– Да, по асфальту.

– Вот теперь вы меня и правда пугаете!..

– Чарли, я предупреждал вас с нею не связываться.

– Предупреждали. Но я вам не поверил. Между нами все произошло так быстро. Все казалось таким органичным и неизбежным. Словно вода, что ищет сообразный для себя уровень. В сравнении невозможно, чтобы все остальное это было правдой…

– Поверьте, это правда.

– Я верю вам. Однако мне хотелось бы услышать и другое мнение, если вы не против…

Я отпил чаю.

– Так вы можете предоставить мне другое мнение? – спросил я.

– Еще бы, – кивнул Уилл. – Все это правда. Полегчало? – Уилл держал сигару в пальцах и, говоря, сделал величественную затяжку, после чего выдохнул дым огромной тучей, что медленно поднялась у него над головой и затмила собою табличку «НЕ КУРИТЬ», висевшую прямо над ним, – табличку, вывешенную там специально для него, – на стене кафетерия. После чего он покачал головой и сказал: – Но во всем этом затерялся худший инцидент. Видите ли, он не преминул забыть упомянуть, что́ она сделала со своим третьим мужем, – тем, знаете, о ком она бы предпочла не говорить…

– Что же случилось с ним?

– Она пыталась его эмаскулировать.

– Что?!

– Пока спал. Перед самым рассветом. И ей, к черту, это почти удалось.

– Не может быть! Она ж у меня в квартире была только вчера вечером. Приготовила рагу, потом вымыла всю посуду. Сказала, что любит меня. В голове не укладывается, мистер Смиткоут, вот не укладывается, и все!

– Она не вполне сказала, что любит вас. Она сказала, что в вас влюблена. А это значимая разница, между прочим.

– Это уж точно. Но все равно не могу поверить, что это правда. Все равно не могу во все это поверить…

– Они правы, Чарли, – сказал Расти, тыча пальцем в копию протокола ареста, которую нашел у себя в музейных архивах. – Боюсь, все это правда по всем статьям. – (После стольких приглашений я наконец поймал Расти на предложении посетить музей и, безразлично осмотрев разнообразные постоянные экспонаты – старые снимки ранчо «Коровий Мык», антикварное тавро, чучело голштинки во всей ее таксидермической безмятежности, – набрался мужества спросить о предполагаемом инциденте с Бесси.) – За тот случай ей присудили кое-какие общественные работы. Ее дядя был судьей, иначе все могло обойтись гораздо хуже. Но да, она после той злополучной эмаскуляции на весь городок прославилась.

– Странно, что доктор Фелч не упомянул этого инцидента вместе со всеми прочими. Ведь можно решить, что он как раз и будет где-то в начале списка. Если не возглавлять его!

– Вероятно, ему до сих пор слишком мучительно о нем вспоминать. И поэтому он предпочитает о нем не говорить. А также именно поэтому ему не хочется вообще вспоминать свою четвертую жену.

– Я не понял? Какое отношение его бывшая жена ко всему этому имеет?

– Вы не знали?

– Чего не знал?

– Что они были женаты?

– Кто?

– Билл и Бесси. Он был ее третьим мужем, а она – его четвертой женой. Никому из них не нравится об этом говорить. Вообще-то они были счастливо женаты несколько лет, покуда она не узнала, что у него роман с женщиной, которой едва исполнилось тридцать. До того рубежа их брак бодрил. Но все рано или поздно заканчивается. И их супружество завершилось почти что эмаскуляцией. Я думал, вы знали…

– Нет, не знал.

– Ну, теперь знаете.

– Знаю.

– И теперь в курсе.

– Обостренно…

– Так теперь вы мне верите, Чарли?

– Кажется, у меня нет выбора!

Доктор Фелч улыбнулся.

– В смысле, она замечательна – не поймите меня неверно. Чудесная личность. И преданная мать. Мы с нею с тех пор помирились и ладим сейчас превосходно. Я о лучшей секретарше и мечтать бы не мог. И что бы там ни утверждало обвинение, не думаю, что она действительно намеревалась меня в ту ночь эмаскулировать – я бы предпочел считать, что это скорее был символический жест в общем великом промысле. Но это я так говорю. Вам же, вероятно, лучше бы подготовить на всякий случай План Б…

Доктор Фелч отхаркнул еще одну струю табака.

– …и как можно скорее.

Услышав это, я перекатился на бок.

– Так и что ты об этом думаешь? – произнес я, ставя вопрос непосредственно перед Бесси сразу после того, как мы впервые позанимались любовью. Мы лежали средь простыней, еще влажных от наших усилий. – Каков, по-твоему, должен быть мой План Б?

– Ты уже думаешь о Плане Б?

– Не активно. Но, знаешь, как вариант на всякий случай. Конечно, сейчас, с одной стороны, все, похоже, достаточно неплохо. Но вот с другой стороны, нипочем же скажешь, как оно все обернется…

– Нет никакого Плана Б, Чарли. Вернее сказать – есть. Но тебе тогда придется уехать из Коровьего Мыка навсегда. Так что давай об этом не будем. Давай наслаждаться Планом А, покуда еще можем…

И с тем она поцеловала место ниже моей второй чакры, где кундалини уже начала сдавать.

* * *

Шли недели, и я постепенно вошел в колею нового семестра, а со временем начал обретать и суточный биоритм: утра проводил в кабинете за чтением аккредитационных документов, посещал занятия, где вел наблюдения, и разрабатывал с доктором Фелчем стратегии того, как действительно обеспечить в этом году проведение рождественской вечеринки. Обеды обычно заставали меня в кафетерии с Уиллом Смиткоутом, который всегда сидел за тем же свободным столиком под табличкой «НЕ КУРИТЬ» с сигарой в руке: своим положением моего преподавательского наставника в этом академическом году он, похоже, упивался. После обеда я шел к себе в кабинет на очередные заседания комиссий и прочие мероприятия колледжа. А уже оттуда направлялся домой проводить долгие вечера наедине с телевизором и недочитанными книгами: на вершине стопки лежал «Справочник для кого угодно: любовь и общинный колледж», – а также громкими звуками, доносившимися из-за стены, отделявшей меня от неугомонной кафедры математики.

– По-моему, вы говорили, что они стихнут? – спросил я Гуэн, когда пришло и прошло несколько недель, а заметного снижения уровня веселья за стеной что-то не наблюдалось. Топот был все так же громок. Вопли и визги – так же экстатичны; или мучительны. Встретились с нею мы под конец дня, Гуэн только что посетила семинар по профессиональному развитию под названием «Миссия выполнима: сокращение разрыва в успеваемости для студентов, не умеющих читать, писать или считать», и мы с нею в ногу направлялись к кафетерию.

– Ну, они же довольно молоды. И по-прежнему чрезвычайно игривы, – сказала она. – Но мы все закрываем на это глаза, поскольку они хорошо делают свое дело.

– В смысле, у них все хорошо обстоит с математикой?

– Нет, они хорошо учат математике. И студенты их обожают. Они критически относятся к нашей ведомственной миссии.

– Вы имеете в виду, очевидно, студентов?

– Нет, учителей математики. Нельзя истово платить налоги, не зная математики. А научиться математике нельзя без учителей. Такова проза жизни. Поэтому вам просто нужно запастись терпением. Дайте ситуации еще немного времени.

– Мне бы очень хотелось. Но у меня такое чувство, что с тех пор, как сюда приехал, я толком и не спал. Иногда на заседаниях у меня просто глаза слипаются. Начинает страдать моя рабочая производительность. Я как будто утрачиваю контроль над тем, что меня окружает. Все разгоняется, а моему восприятию за этим уже не угнаться. Как будто у меня в сознании брешь. Все просто перетекает одно в другое.

– Я вас услышал, – сказал Рауль. – Семестр определенно набирает обороты. Время движется все быстрей и быстрей. Так вот и течет семестр. Так течет сама жизнь. Но не позволяйте ей себя окончательно захлестнуть. Не давайте ей себя огорошить.

– Я изо всех сил стараюсь не поддаваться. И не терять при этом бдительности. Но мне действительно нужно немного поспать!

– На сон времени будет довольно, когда закончится семестр. После того как пересмотрят декларацию миссии и нашим аккредиторам подадут самостоятельный отчет перед их следующим визитом весной. После того, как настанет и пройдет одиннадцатое декабря и триумфально проведут рождественскую вечеринку. Просто выдержите этот семестр изо всех сил, Чарли. И знайте, что сон, как это с ним обычно бывает, в конце одержит верх.

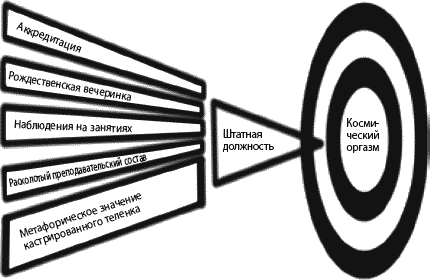

– Я пытаюсь, Рауль. Поверьте, пытаюсь! Но я так устал, что даже не могу сосредоточиться на том, чтобы стать чем-то целиком, – не говоря уже о том, что я должен делать как координатор особых проектов. Наблюдения на занятиях. Фокус-группы. Семинары по профессиональному развитию. Столько всего нужно обдумать, что я начинаю упускать из виду свою конечную цель – не говоря уж о задачах с измеримой производительностью…

Рауль рассмеялся.

– Вам нужно разместить их в легко понимаемом визуальном представлении. Смотрите, блок-схему можно сделать такую…

Он перевернул листовку опроса, который производил, и на обороте нарисовал следующее:

– Спасибо, Рауль, – сказал я.

– На здоровье, – ответил он. – Кстати, можете оставить ее себе…

Пару раз в неделю – пока с мальчиками дома сидела ее мать – Бесси приходила ко мне ужинать, грузовик свой оставляла у меня прямо под окном и шла вверх по лестнице, где затем стучалась ко мне во входную дверь сбитыми костяшками пальцев. Я впускал ее, и мы ужинали у меня за кухонным столом, после чего переходили к другому. Затем она отправлялась домой. Так мы познали друг друга как мужчина и женщина – как не потерявшие надежду разведенцы, – и так вот она и я перешагнули тот мистический порог, отделяющий то, что воображается, от того, что просто известно.

(– Ладно, – сказал она мне через несколько минут после того, как впервые шагнула ко мне в квартиру. – Вот теперь у нас с вами секс будет…)

Ужины с Бесси всегда проходили по плану. К пяти пятнадцати она появлялась у меня в квартире. К шести ужин был на столе. Ровно в семь она звонила домой проверить детей. К семи тридцати она домывала посуду и к девяти или девяти пятнадцати – самое позднее девяти тридцати – она уже собиралась и направлялась домой. Так продолжалось от недели к неделе, и с истощеньем семестра стало ясно, что мы с ней очень быстро перешли от взаимно восприимчивых просто к влюбленным. За ужином мы беседовали о знакомых с работы. Моя посуду, она делилась со мной плюсами и минусами секретарского рабства. Позднее, средь влажности наших простыней, мы вдвоем говорили о грезах, что у нее по-прежнему каким-то чудом еще сохранились, а я еще не отбросил; ее – уйти от грунтовки; моих – стать чем-то – чем угодно – целиком. Со временем она начала держать у меня в квартире личные вещи: смену одежды у меня в шкафу, майку дополнительной длины для сна у меня в ящике, таинственные туалетные принадлежности в аптечке у меня в ванной; и пока мы оседали в эту привычную рутину, я постепенно начал видеть – поначалу нечасто, но затем все с большей настоятельностью – слабые проблески темной стороны ее личности.

– Ты уверена, что следует вот так оставлять машину прямо у меня под окном? – спросил я у нее однажды вечером за ужином. – Не примутся ли люди делать выводы о нас? Не пойдут ли разговоры?

– К чему об этом вообще думать? Или ты боишься того, что они могут сказать?

– Не в этом дело. Просто…

Бесси выжидающе смотрела на меня.

– …Просто как это будет выглядеть со стороны? Мы с тобой работаем вместе. И у тебя маленькие дети. Не говоря уже про всех бывших возлюбленных, кого я вижу по всему кампусу ежедневно. Что они могут подумать?

– Во-первых, не приплетай сюда моих детей. Во-вторых, это Коровий Мык. Мы колледж сельской общины посреди глухомани. В разгар засухи веков. Люди не станут допускать о наших отношениях ничего такого, чего они и без того не допускают. И уж поверь мне, разговоры идут еще какие.

– Уже?

– Ну еще бы. Девчонки в машбюро знают о тебе и обо мне больше, чем ты и я сами о себе знаем. Всему кампусу известно о том вечере, что мы вместе провели у реки. И как мы задержались на песчаном берегу, когда все уже разошлись. И как мы держались за руки на обратном пути к моему грузовику. И как потом мы поехали к росчисти у шоссе. Все это – и не только это – они знают.

– И о сверчках знают?

– Конечно.

– И про лунный свет, лившийся через твое ветровое стекло?

– Наверняка.

– И о рычаге переключения передач между нами на переднем сиденье?

– Абсолютно.

– И о вечном расстоянии, разделявшем легкий бугор у меня на вельветовых брюках…

(Бесси воздела брови.)

– …и твои нежные слова поощренья?

– В этом никаких сомнений!

– А как насчет… ну, знаешь… струек?..

– Надеюсь, что нет, – сказала она. – Хотя и это бы меня не удивило. Если в Коровьем Мыке что и есть, то интуиция.

– Не думай, пожалуйста, что я стыжусь нас с тобой, Бесси, или что я глубоко осведомлен о том, знаешь, что ты была разведена три отдельных раза. Дело вовсе не в этом. Скорее, ну, в том, что у нас такой маленький кампус. И мне бы не хотелось, чтобы наши отношения стали кормом для сладострастного интереса мелкого колледжа.

Бесси рассмеялась.

– Насчет этого ты не беспокойся. На каждые формально признанные отношения в Коровьем Мыке приходятся сотни таких, что обитают в тенях. Если, по-твоему, то, чем мы занимаемся, достойно сладострастного интереса, знал бы ты, чем занимаются другие!..

И тут она поведала мне о множестве половых идиосинкразий кампуса и романов региональной известности. Как преподавателя мировых религий застали за половым актом с молодым преподавателем этики на складе. И про двух семейных преподавателей предпринимательства, которые много лет поддерживали внебрачную связь. Зашла речь и о штатном преподавателе химии, которому неоднократно объявляли выговор за то, что на лабораторных занятиях он непристойно обнажался перед студентками медсестринского дела. И о преподавательнице истории искусств, в чьем «саабе» страсти разыгрывались похлеще, чем на Маленькой Круглой Высоте. Фигурировал макроэкономист с волосатой спиной. И Марша Гринбом – эта была просто ненасытна. И два гомосексуалиста на кафедре искусств. И садовод-огородник из Западной Вирджинии, переодевающийся в женское. И хозяин борделя, уроженец Невады, ставший составителем заявок на субсидии. И большевик, склонный к свободной любви. И Тимми из будки охраны. И охранник с «полароидом». В их число даже не входили преподаватель творческого письма с его студентками; Шлокстины, чей брак был открыт так же, как поле кукурузы в Небраске; и пост-тантрические Льюк Куиттлз и Этел Ньютаун, которые съехались вместе и погрузились в беспорядочный роман вопреки скорбным возраженьям бессчастного супруга Этел Стэна. («В сравнении с преподавательским составом вашего местного общинного колледжа, – недавно прочел я, – внештатные жители Содома и Гоморры были вялы и благопристойны!») И все вот это вот даже не принимало во внимание кафедру математики, чьи печально известные математические оргии по другую сторону стены моей квартиры уже достигали пронзительной резкости.

– Когда же все это закончится?! – ловил я себя на отчаянном взывании ко всем, кто был готов меня слушать. – Семестр уже месяц как в разгаре, шум не стихает никогда, и мне позарез нужно поспать! Когда это закончится?!

– Сразу перед промежуточными контрольными, – предсказал Рауль.

– В свое время, – сказала Гуэн.

– Когда сама история устареет, – заметил Уилл.

– Понятно. Ну, если это займет так долго, что же мне пока делать?

– Подходите философски, – сказала Гуэн.

– Вы должны выступить против них на своих условиях, – сказал Расти.

– Составьте письменный план, – сказал Рауль. – А затем выполняйте.

– Но как можно относиться философски без сна? И как идти на конфронтацию, когда мне конфликты никогда хорошо не удавались? Разумеется, мне бы хотелось составить какой-нибудь план, но разве у нас и без того не избыток несостоятельных планов по улучшению нашего колледжа на грани краха?

Уилл рассмеялся.

– Вообще-то вы ничего не сможете с этим сделать, – объяснил он. – Поверьте тут вашему наставнику, Чарли: с математикой не поспоришь. Исторически у этой дисциплины всегда был особый повод для гордости – она холодна, последовательна и непреклонна перед капризами человеческих эмоций. Как, бывало, говорила моя жена долгими зимними ночами. Она говорила: Уильям, если ты сию же секунду не вытащишь пальцы из моей щели, тебе придется платить адскую цену. Такая она была в последние годы…

– Мистер Смиткоут?

– А потом просто смеялась и откидывала простыни…

– Уилл?

– И брала мою ладонь и клала ее себе на голый живот…

– Уилл!

– И придерживала ее там…

– А потом?

– Ну а потом, – заключил Расти, – Билл оставил Бесси и ушел к своей последней тридцатилетке – текущей, – и с тех пор они с ней вместе. Для Бесси это стало последним опустошительным предательством. Для Билла – чем-то вроде победы над жизнью. Но поглядим еще, сколько это продлится…

– А сколько это продлится? – спросил я.

Доктор Фелч пожал плечами.

– Очень непросто сказать, – ответил он. – Вероятно, покуда они не выведут всю эту юношескую прыть из своих организмов. Пока не улягутся математические гормоны. Говорят, Архимед наслаждался услугами начинающих геометров, даже когда ему было сильно за семьдесят. Поэтому, вероятно, вам предстоят еще несколько лет по крайней мере бьющегося стекла…

– Но я же не могу так долго ждать, покуда утихнет их математическая любовь. Мне сейчас спать нужно. От этого зависит судьба колледжа!

– Вы там держитесь, Чарли…

И потому я всеми силами старался не замечать гвалт из-за стены и сосредоточиваться на том, что Бесси мне рассказывала за рагу с потрохами, которое приготовила на ужин.

– С учетом всего, что творится в кампусе, – говорила она, – я б не стала волноваться из-за того, что кто-то говорит о нас. В сравнении с блеском преподавательских романов мы с тобой примерно так же замечательны, как пара женатых библиотекарей, обсуждающая на скамье в парке литературные рецензии.

Я кивнул и откусил от ее потроха.

– Это, наверное, успокаивает. Но, Бесси, что обо всем этом думают твои дети? Понимаешь, о тебе и обо мне? Не задаются ли они вопросом, где ты пропадаешь каждый второй вечер?

– Чего ради им чем-то задаваться?

– Не знаю. Мне просто кажется, что им наверняка было б любопытно, где их мать. И с кем. Разве нет?

– Нет, не было б. И не должно. Пока, во всяком случае. Всякому любопытству – свои время и место. И конфликту свои время и место. Но давай не опережать события, ладно? Теперь ни для того, ни для другого не лучшее время.

И Бесси сменила тему.

– Как рагу? – спросила она.

– Очень вкусно, – сказал я. – Вообще-то восхитительно.

– Я рада, что тебе нравится. Мне такое отец, бывало, готовил, когда я была маленькой. Когда он еще был жив…

Бесси притихла.

А я кивнул и проглотил еще кусочек.

* * *

– Но что же они о нас говорят? – спросил я Этел на огневом рубеже тира однажды днем. Мы с нею уже взяли оружие, но еще не надели наушники и защитные очки.

– Что кто говорит? – ответила Этел.

– Ну, люди, понимаете. В кампусе. Профессура. Наши коллеги. Вам ли не знать, Этел, поскольку вы как журналист должны быть к такому чутки.

– Конечно же, много чего говорится. И да, кое-что – про вас с Бесси. А кроме того, много толкуют и про нас с Льюком.

– Могу вообразить. Вроде чего?

– Ну, говорят, что мы с ним бесстыжие, безмозглые и бездушные. Говорят, что я гублю своего мужа Стэна и как супруга, и как мужчину, и что страсти наши приведут нас к преждевременному краху. Говорят, что еда и журналистика вызывают литературное несварение.

– Понятно.

– Намекают даже, что, если мы не будем вести себя осмотрительней, наши отношения могут поставить под угрозу наши соответственные заявки на зачисление в штат.

– Ай. Какая жалость. Могу лишь себе представить, что они говорят о нас с Бесси. Стоит ли спрашивать?

– Спросить-то можете. Но вы уверены, что хотите знать? Потому что там не все приятно.

– Да, уверен.

– Хорошо, – сказала она. И затем: – Подержите-ка мой пистолет, будьте добры…

И тут Этел изложила самую часто повторяемую версию моих взаимоотношений с Бесси. Как мы с ней, по общему мнению, вступили в отношения на берегах реки Коровий Мык. И как, отряхнув песок, мы вдвоем проделали весь путь обратно к ее грузовику, чтобы согреться. И как оттуда мы поехали к полю, где на нас, словно любовь матери к двум ее сыновьям, сочился лунный свет. И как, до предела воспользовавшись пьяным забытьем Бесси, я накрыл ее саронгом, оппортунистически стащенным из студии Марши Гринбом.

– Оранжевым, – уточнила Этел. – Хотя в других пересказах ваш саронг скорее тускло-пурпурного оттенка.

– Есть и другие?

– Да.

– И много?

– Немало.

– Например?

– Ну, к примеру, также намекают, что по возвращении в вашу одинокую квартиру после визита на край вселенной, где обитают дети Бесси, вы наконец стали переживать опасности ночи и дня.

– Точно, – сказал Рауль. – И что расстояние в ту ночь между вашими дрожащими руками и восприимчивыми сосками Бесси оказалось гораздо больше дистанции, что способна покорить стрела в полете.

– И, – сказала Гуэн, – что маятник у вас в кабинете есть метафорическая попытка примирить чередующиеся в вас крайние точки любви и ее противоположности. Логики и интуиции. Памяти и воображения. Плана А и Плана Б.

Доктор Фелч все это выслушал и, сплюнув еще разок в плевательницу, согласился с тем, что уже высказано, затем добавил:

– Они даже подозревают, что вы с нею полным ходом движетесь к чему-то зловещему, Чарли. Словно гребец в каяке против течения на скалистых водопадах. Или как наш сельский колледж, которые сносит прямиком в грядущую ярость наших ведомственных аккредиторов.

– Они всё это говорят?

– Да, говорят. Ну и еще, конечно, эти струйки…

– Струйки!

– Да, о том, как вы обрели облегчение средь влаги оральных заверений Бесси.

– Ну да. И как вы вдвоем с тех пор так сплелись, что нынче даже потроха едите вместе!

– И еще что рычаг переключения передач между вами с ней всегда будет немного ближе к другим людям, чем к вам, Чарли. И что так будет ввиду вашего нежелания вверяться чему-то целиком.

– Всё это говорили?

– О да. И даже больше. Гораздо больше!..

В ответ на все это я мог лишь изумленно слушать.

– Так это правда? – спросила Этел.

Я решительно покачал головой. Но затем, по кратком размышлении, столь же решительно кивнул.

– Где-то половина всего этого – правда, – сказал я. – Может, две трети, если учитывать ту часть, которая про маятник. Но, Этел, меня не столько заботит здесь истина, сколько восприятие. То есть как все это рассматривается? Как толкуются отношения Бесси и меня?

– Между Бесси и мной, Чарли…

– Верно. Извините. Так что же говорят об отношениях между Бесси и мной? Как они воспринимаются нашими коллегами в кампусе?

Этел замерла, обдумывая мой вопрос. Затем сказала:

– Вполне всесторонне. Хоть и относительно неплохо, если вдуматься. Конечно, кое-какие опасения на определенных кафедрах имеются…

И тут Этел рассказала мне, как секретарши администрации полностью нас благословили, зато отдел обслуживающего персонала не одобрил. Для преподавателей математики в двух нелюбимых людях, обретших любовь, имелась определенная красота – как есть что-то трансцендентное в двух отрицательных числах, что неким манером сходятся воедино и получается положительное произведение. Для молодого преподавателя этики – той, кого обнаружили в кладовой загнутой над пыльной коробкой новогодних украшений, – мои отношения с Бесси были профессионально никак не желательны и вообще-то компрометировали способность обеих вовлеченных сторон привносить что-либо значимое в ведомственную миссию колледжа. Для гомосексуалистов с кафедры искусств мы были буржуа; по мнению отдела финансового содействия, мы были безобидны, хоть и неблагоразумны; а вот кафедра зоотехнии активно обсуждала наш соответствующий возраст, возможность родового акта на такой поздней стадии жизни, а также не возникнет ли в какой-то момент нужда в искусственном оплодотворении. Библиотекари морщились от самого понятия. Работники кафетерия ликовали. А кафедра английской филологии – ни один из них еще не получил ни единого ответа от надежного литературного агента – попросту вообще игнорировала наш флирт.

– Как будто мы даже недостойны высокой литературы, – пожал плечами я.

– Это ничего, – сказала Бесси. – Я все равно уже много лет хорошую книжку не читала. Черт, да я вообще никакую книжку уже много лет не читала…

Я протянул ей «Прелестных котиков мира».

– Попробуй эту, – сказал я. – И сообщи, понравится или нет. Потому что уж ты мне поверь – там, откуда эта книжка, еще много такого же…

– Спасибо, – сказала Бесси. После чего: – Но тебе все это разве не безразлично?

– Что ты не читаешь книги? Ну как бы нет. То есть чтение же, знаешь, как бы считается важной вехой в истории человеческого просвещения…

– Нет, не это. Болтовня. Межкафедральный треп. Разговоры в машбюро. Сплетни за обедом. Тебе действительно есть дело до того, что они всё это о тебе говорят? О тебе и обо мне? Что они это говорят о нас?

– Конечно, есть.

– Почему?

– Потому что это опошляет нашу историю. Она не открывается навстречу более широкой констекстуализации, а низводится до одного приземленного нарратива. Это как объяснять сложное математическое представление, чтобы оно стало простым или легче доступным. Или как обзорный курс, предоставляющий разбавленные понятия сложных явлений, чтобы скучающие студенты могли результативно получить оценки и двигаться дальше.

– И это плохо? – возразил Рауль. Он стоял у питьевого фонтанчика возле моего кабинета, держа стаканчик из вощеной бумаги; он только что нагнулся попить, и крохотные бусины воды еще цеплялись за кайму его бородки. – В конечном счете, Чарли, в простоте – великая красота. Красота – в сложности, которую сделали доступной. И в представлениях, переданных результативнее. В этом залегает сама суть обучения, на мой взгляд, и в частности – преподавания в общинном колледже. Такова высшая цель самих математических изысканий.

– Но, Рауль, – сказал я, – так ли высока на самом деле эта цель? Не кажется ли вам, что еще более великая красота – в том, что слишком сложно понять? Слишком двусмысленно преподавать?

– Чарли?

– Не кажется ли вам, что идея, прославленная за бесконечное число неподтверждаемых толкований, интригует гораздо сильнее, чем та, у какой единственный исход, который можно вновь и вновь воспроизводить? Что капризное животное, бурлящее жизнью, прекраснее его соответствия, с которого содрали шкуру, выдубили ее и умело набальзамировали? И, таким образом, не согласились бы вы, что царство математики есть всего-навсего мавзолей некогда живых идей? Как музей Коровьего Мыка с его бесцветными фотографиями и законсервированной голштинкой. И если математика есть этот самый музей с его статическими экспозициями мертвых артефактов – пыльными полками, заполненными скелетами решенных загадок, – должно быть и нечто ему противоположное? Ибо у всего есть своя противоположность. А если так, чем такая противоположность может быть? Может ли она быть философией? Или музыкой? Или живописью? Или это должно быть нечто еще более величественное – поэзия, например? Потому что разве поэзия не бурлит жизнью, словно живой зоопарк непослушных позвоночных: все брыкаются и плещутся в лужах несовершенных экскрементов? Да, поэзия есть зоопарк, Рауль! Поэзия – зоопарк вопящих зверей. А математика – тихий и солидный музей, где для потомства хранятся трупы животных!..

– Что, говоря метафорически, тогда сделает поэта?..

– …Бессчастным служителем зоопарка!

– А математика?

– Умелым охотником…

– А учителя математики?

– Таксидермистом!

Рауль рассмеялся.

– А аналитика данных, Чарли? В вашей метафоре ведомственный научный работник – это?..

– Верный лабораторный техник таксидермиста!

На этом Рауль улыбаться перестал.

– Ну, вы, разумеется, вольны верить во что хотите, – пробурчал он. – Это тоже краеугольный камень нашей великой нации. Но в данном случае я бы сказал, что вы перегибаете палку. Вероятно, для всех заинтересованных сторон было б лучше, чтоб вы придерживались управления образованием!

Я рассмеялся и отпил еще чаю.

За окном кафетерия солнце садилось под иным углом, нежели вчера. Я принялся было поднимать еще один вопрос для общего обсуждения, но поймал себя на том, что осекся на середине мысли. Меня вдруг поразило неожиданное: А как у меня со временем? Сейчас позднее утро? Или ранний день? Уже начало осени? Или по-прежнему конец лета? Может ли случиться так, что, пока я тут сидел, времена года сдвинулись от растворения поздней осени к излучению ранней зимы? От воплощения семестра к его быстро приближающемуся растворению? Непреклонно дни приходили и уходили, и недели переносили меня с одного заседания прямиком на другое: вдоль по эспланаде и мимо книжного магазина, от моего кабинета в кафетерий, от целительного утешения плевательницы доктора Фелча в хладные пределы моей квартиры, соседствующей с преподавателями математики. С первого дня занятий начиная, я посещал одно заседание, призванное очертить грядущую рождественскую вечеринку, за другим; я руководил утомительными совещаниями по планированию пересмотра декларации миссии колледжа; проводил бесчисленные наблюдения на занятиях и писал несчетные отчеты, работал в комиссиях по найму, где мы перебирали безупречные резюме и уважительно кивали в ответ на отполированные телефонные отклики соискателей-лауреатов премий. Я помогал организовать факультатив для уволенных работников ранчо и вызвался помочь небольшой группе студентов основать в кампусе клуб под названием «Будущие управленцы образованием в Америке». Вместе с Раулем посещал семинары повышения квалификации по стилям обучаемости студентов и осуществлению искусственного дыхания, поддержанию сексуально допустимых отношений с сотрудниками и как собрать крепкое личное дело для подачи заявления о зачислении в штат, пониманию особых нужд особых категорий населения и признанию альтернатив вздутым мошонкам, стратегиям действенного сотрудничества с невозможными коллегами и где прятаться при резне в кампусе, как снизить тревожность на рабочем месте с применением лучших практик йоги и экономическим и педагогическим преимуществам надувания коров и как инвестировать в процентный пенсионный план, подходах ко взаимодействию со студентами неопределенного культурного происхождения и, наконец, на прошлой неделе, – семинар наиважнейшей серьезности о том, как на ранних стадиях опознавать в коллегах женского пола первые признаки того, что они балансируют на самой кромке саморазрушения. (Менее чем за семестр мне удалось во всем этом развить собственные профессиональные способности!) И в отчаянной попытке примирить наш расколотый преподавательский состав – разработать такой план, который свел бы поближе разнообразные фракции кампуса как раз к рождественской вечеринке одиннадцатого декабря, – я организовал череду ответственных фокус-групп, которые надлежало проводить весь семестр.

– Фокус-группы? – поинтересовался Рауль. – А это у вас как идет?

– Не очень. Я не могу даже залучить никого в одну комнату! В смысле, вы считали, что кастрировать теленка – непростая задача?! Думали, его вовлеченность трудно заполучить? Для меня то же самое – пытаться организовать наш преподавательский состав. Это как кошек в загон собирать. Я пробовал все. И не уверен, что еще я могу сделать на этом рубеже.

– Вам нужно разработать опрос. Разослать его всем преподавателям и сотрудникам. Спросить их мнения, что сделает фокус-группу поистине выдающейся. Побудить их к откровенности и сказать им, что вы примете все их рекомендации близко к сердцу. Затем воспользуйтесь их соучастием в опросе и создайте группу поддержки самой фокус-группы. Помните: никакое образовательное предприятие не полно без опроса. Боже, Чарли, это же азы управления образованием!

– Но вы считаете, они откликнутся на такой опрос?

– Конечно! В преподавательском составе здорово то, что у них есть мнение по любому вопросу. Хотя бы за это вам никогда не придется волноваться! Просто нужно дать им возможность выговориться.

Я так и сделал.

И до сего момента все это казалось достаточно осмысленным. Но теперь, оторвавшись от развивающейся дискуссии, я осознал, что на самом деле время пролетает мимо быстрее, чем я способен это постичь. Недели семестра приходят и уходят, и вот я снова в кафетерии с Уиллом Смиткоутом. Вот я средь влажных простыней сплелся с Бесси, в руке у меня по-прежнему пистолет Этел, в ушах пощелкивает маятник, а легкие мне заполняет запах гаультерового табака. Вот я создаю опросы, провожу их, затем суммирую итоги на раздельных каталожных карточках. Вот я терпеливо стою в книжном магазине колледжа или в очереди к буфету в кафетерии, или с Расти в музее Коровьего Мыка среди пыльных экспонатов – старых газет, бубенцов для скота, бесцветных фотографий индейского селения с его некогда кипучим народом, чья цивилизация ныне ушла под воду, – а время со все большей настойчивостью продолжает течь мимо меня. Дни, часы, недели обгоняют меня, как прибывающие воды, что собираются на сухой почве жизненного пути. И несмотря на мое формальное образование, несмотря на магистерскую степень по управлению образованием с упором на общинные колледжи на грани краха – и несмотря на новые кожаные туфли, которые я только что купил по новейшему каталогу «Сирза-Роубака», – только это я и мог, чтоб не отставать от Гуэн в долгих прогулках по эспланаде до кафетерия; от суровых нежностей Бесси в постели; от неотступной навязчивости аккредитационного органа и его планов навестить Коровий Мык в середине марта; и от Уилла и его саморазрушительного потребления сигар и бурбона за пустым столиком кафетерия под табличкой «НЕ КУРИТЬ».

– Сколько времени? – спросил я.

– Времени, Чарли?

– Да. Кто-нибудь может мне сказать время?

– Вы имеете в виду год? Или месяц? Или вы о дне недели?

– Нет, я о конкретном часе и конкретной минуте этого очень конкретного дня. Вы можете мне сообщить прямо сейчас точное время?

Уилл сверился с карманными золотыми часами.

Рауль глянул на цифровой калькулятор у себя на запястье.

Расти бросил взгляд на клепсидру у входа в музей.

А Бесси, подоткнув простыню под мышки, просто осоловело перекатилась и посмотрела на будильник, стоявший на тумбочке рядом с моей кроватью.

– Сколько времени? – взмолился я пред ними всеми.

– Почти два, Чарли, – ответили они.

– Два?

– Да.

– Два часа?!

– Да, два.

Я отпрянул.

– Черт побери! – пробормотал я. – Невероятно, что уже два часа! Мне же еще наблюдения занятий проводить – последние в этом семестре, – а я уже, похоже, опоздал на оба!..

И, не допив чай, я соскочил с кровати, накинул на себя рубашку, натянул вельветовые штаны и выбежал из кафетерия на длинную эспланаду в класс, глядящий окнами на самый крупный фонтан, где проводилось занятие по ораторскому искусству.

* * *

{…}

Для великого любовника времени не существует. Ибо что есть время, если ты влюблен? В объятьях возлюбленных время замирает. Вернее сказать – течет иначе: словно потоки, обегающие погруженный в воду валун; либо как неровный ток академического семестра – поначалу мягко, затем все с большей и большей настоятельностью – беспощадно вниз по течению, к утесу экзаменационной недели, к неотвратимому крещендо сотрясающего оргазма. Надежно связанное в объятиях возлюбленного, время – всего лишь докука, считаться с коей нужно лишь абстрактно: будто рядовой врачебный осмотр прямой кишки, откладываемый до тех пор, когда становится слишком поздно, либо настойчивый стук студента, не внемлющего часам приема, столь явно вывешенным на двери. Поймете поток воды, текущий с того места, что выше, в то, что ниже, – и вы поймете поток времени от прошлого к будущему, траекторию истории от надежды к устареванию, великое движение влаги от невежества к безразличию, а затем, в итоге, к поджидающей дельте любви. Как тело напрягается перед оргазмом, так и прохожденье времени содрогается и высвобождается, расширяясь и сокращаясь, словно импульсивные любовные мышцы человеческого тела. Управлять этими мышцами – непреходящее достижение всех великих любовников: точно так же человек всегда грезил о покоренье сотрясающих судорог времени.Царства, на которые человеку удалось распространить свое влияние, варьируются от сущностно необходимых до произвольных; нет, похоже, такого природного процесса, что устоял бы против вмешательств человеческого каприза. Поскольку цель – удобство, честолюбивый разум человека сглаживал тяготы жизни и делал бытие более неизбежным. Человек приручил покорных бычьих и развел рукколу на огородных грядках. Вода, что раньше собиралась на больших расстояниях, теперь протекает по причудливой инфраструктуре всего в нескольких шагах от его жажды, как будто целью была сама вода, а не судьбоносный акт ее обретения.Природе известно равновесие, а вот человеку, к вящей его досаде, – нет. Даже когда жизнь трудна, жестока и непостижима, у мира природы всегда отыщется способ все привести в согласие. Будут происходить потопы, пожары и засухи, но природа всегда позаботится, чтобы они не длились вечно. Лишь человек стремится к совершенству в абсолюте; и только он способен создавать горести, которые не уходят, последствия, от которых нет средства естественного происхождения. Здесь ненасытная тяга к ускорению вневременных траекторий его мира заводит его все дальше и дальше прочь. Погоня за пустыми удобствами подбивает его судить задним числом самую пищу, что он ест, воздух, которым он дышит, воду, что он пьет. Его безрассудное стремленье к результативности подвело его к запруживанью свободно текущих вод и изменению речных троп навсегда. Он рассек связи народов и их исторических родин и поспособствовал смерти некоторых языков, чтобы другие понимались лучше бóльшим количеством людей – пусть на них и не говорили бы с любовью. Во имя более результативной коммуникации он зачастую ускорял кончину языка. И во имя создания лучших условий жизни он, сам того не ведая, подверг опасности свойство, какое некогда имелось у жизни для собственного воспроизводства.Но есть и такое, чем человек не способен управлять – самим потоком времени. Ибо время течет по собственному произволу. И как бы вы ни старались, вам не по силам ускорить ритмы природы. Восход солнца виден тогда, когда солнце восходит, а море и дальше будет склонно к приливам и отливам по своему собственному расписанию; существуют законы вечного дня, и есть законы несякнущей влаги – и они выстоят дольше самых стойких из нас. Ибо законы любви наверняка долговечнее законов человека. Как небесные времена вытерпят земной семестр. И река переживет плотину. И сон, как с ним это обычно бывает, в конечном итоге победит все остальное.{…}

* * *

Когда я добрался до класса, в котором шло занятие по творческому письму, семинар был уже в полном разгаре. Восемь студентов сидели вокруг длинного стола заседаний, а хорошенькая юная авторесса читала вслух всей группе свой рассказ – не отрывая взгляда от напечатанной на машинке рукописи, едва повышая голос, чтобы перекрыть гул кондиционера воздуха, – и остальные семеро студентов сидели с раскрытыми собственными экземплярами перед собой, внимательно слушая. Видя, как я вхожу в класс, преподаватель творческого письма жестом показал на длинный стол для заседаний, и я поспешил занять последнее остававшееся место на противоположном конце, лицом к нему.

– Это Чарли, – сказал преподаватель, показывая через стол. – Ну, помните, я рассказывал вам о нем на прошлой неделе – он много всего разного, но ничто не целиком. Он здесь, чтобы пронаблюдать мой чарующий стиль преподавания. Поэтому сегодня Чарли будет присутствовать у нас на семинаре. Пожалуйста, не бойтесь его и не робейте от того, что он слушает обсуждение ваших рассказов, – вообще-то он просто-напросто образованческий управленец, а потому никак не связан с творческим процессом. Можете относиться к нему, как к любому навязчивому бюрократу и представителю ведомственной иерархии и угнетения. Или просто делайте то же, что намерен делать и я: не обращайте на него внимания, как будто его здесь нет совсем… – Учитель передал мне экземпляр рукописи, чтобы я тоже мог следить за обсуждением. Затем повернулся к хорошенькой девушке, которая читала рукопись, когда я вошел: – Извините, Мод. Продолжайте, пожалуйста…

Девушка снова уперлась взглядом в рукопись и продолжала читать.

Семинар проводился в небольшом классе с одной грифельной доской, которая после половины семестра использования уже вся покрылась мелом и посерела. Кусочки мела, что были некогда маяками на холме, теперь превратились в простые огрызки размером с едва мерцающую свечку. От кондиционирования воздуха все в классе казалось сухим, холодным и хрупким, словно озноб, в который ввергает бессодержательная проза.

Пока Мод читала свой рассказ, я обратил особое внимание на ее однокашников за столом. Несмотря на то что все они хотели стать писателями, никого, казалось, сам читаемый рассказ толком не интересовал; они то и дело задремывали, зевали или хихикали от неожиданного речевого оборота, что вдруг возникал в декламации Мод: «Пот на брови Элисон, – читала Мод, – был сух и солон, как слеза очень печального полицейского». И затем: «Услышав это, Тиффэни щелкнула жевательной резинкой и объявила: «Ага, ну а мой двоюродный однажды ходил на свидания с мулаткой!» Сам преподаватель был худ, с курчавыми волосами и самоуверенным видом – в точности такая личность, какой восхищаются впечатлительные натуры. Голос его звучал уверенно и динамично, как будто сам он уж точно написал целую полку романов-бестселлеров – или хотя бы одну значительную работу, но, тем не менее, ни того, ни другого в данном случае не произошло. Однако что-то в его манерах вынуждало за ним наблюдать – и я теперь понимал, что именно эта черта помогла ему стать столь популярной и завораживающей персоной для его студентов.

Мод читала быстро и целеустремленно, а когда дошла до конца рассказа, учитель несколько долгих мгновений помолчал, словно бы отдавая должное тому, что было произнесено только что. Затем оторвал взгляд от рукописи.

– Так, – сказал он. И потом еще раз: – Так. Большое спасибо. Большое вам спасибо, Мод, за то, что прочли нам свой рассказ. Всегда полезно слышать, как творческое произведение читает сам автор. Я думаю, оральное переживание, так сказать, сообщает читателям рассказа гораздо большую глубину проникновения в намерения этого произведения. У меня теперь такое чувство, что я познакомился с вашим рассказом гораздо более интимно. У меня чувство, что и вас я знаю гораздо интимнее. Поэтому – спасибо.

Мод робко улыбнулась.

Учитель подмигнул ей в ответ, затем продолжил:

– Итак, теперь, когда мы услышали этот рассказ из уст его юного автора, давайте приступим к обсуждению – с того, что скажем ей, что́ нам в рассказе понравилось, а? Что, по вашему мнению, в рассказе Мод удалось? Каковы его сильные стороны? Что делает этот рассказ значимым вкладом в огромный корпус существующей литературы?

Тишина в классе была пронизывающей и неудобной. Никто не осмеливался на ответ. Учитель ждал. Но никто все равно не заговорил.

– Ну что же вы, а! – сказал учитель. – Давайте пощедрей. Не забывайте, довольно скоро мы будем обсуждать ваши рассказы!..

Повисло еще одно длительное – и еще более неловкое – молчание, поскольку ни один одноклассник не осмеливался начать обсуждение. Наконец заговорил молодой человек в очках-пенсне и черной водолазке.

– Ну, – произнес он, поправляя на носу очки, – мне показалось, что название – просто фантастика.

Вокруг стола пробежал ропот согласия. Мод вспыхнула.

– В твоем названии поистине запечатлена сама суть рассказа, и оно подготовило сцену к тому, что последует. Умница, Мод.

– Да, – сказал вдруг осмелевший студент, сидевший напротив. – А мне очень понравилось, как ты использовала творческую нумерацию страниц, чтобы выгодно представить свой рассказ. Поля увеличенной ширины и пробелы вокруг твоего текста действительно подчеркивают прозу и дают ей засиять.

– Верно! – сказала девушка, сидевшая рядом с Мод: казалось, она из того же взвода чирлидеров. – И как ты воспользовалась ультрареалистичным диалогом – это просто, типа, супервпечатляет. Я в смысле, типа, я чуть ли не слышала, как эти голоса со мной разговаривают. Это было, как, типа, я, ну, знаешь, сама там с двумя главными героями в этой, как ее, прачечной-автомате…

– Я тоже! – добавил другой студент. – И твое описание влажной одежды, болтающейся в сушилке, производит просто неизгладимое впечатление. У меня от него точно осталось ощущение, как сушилка на самом деле крутится и крутится и крутится и крутится и крутится и крутится и крутится и крутится и крутится и крутится…

– Ага! – согласился еще один студент, довольно категорически: – И крутится!

В ответ на все это чарующий преподаватель кивал, выражая одобрение. Затем произнес:

– Ладно. Итак, я думаю, все мы можем согласиться, что в рассказе Мод многое нам нравится. Но что с персонажами? Сочли ли вы их убедительными? Способны ли вы с ними отождествляться? Понравились ли вам главные герои? Округло ли они очерчены и многомерны ли они? Отзывались ли они в вас чувствами? Не подмечали ли вы в их решениях частички самих себя? Не прозревали ли собственное будущее в их бореньях? Не вспыхивала ли у вас от них искра смутных воспоминаний о предыдущих прожитых жизнях?

– О, да! – ответили студенты.

– Правда?

– Да. И весьма.

Учитель подождал разъяснений. Но тех не последовало. За окном класса было слышно, как прохлаждаются далекие пеликаны. Солнце по-прежнему сияло над зеленью. Крякала утка. Наконец учитель нарушил молчанье:

– Великолепно. Я рад, что мы пришли к общему мнению. – Он заглянул в свои конспекты. – Итак, мы обсудили многие сильные стороны этого рассказа, теперь давайте поговорим о том немногом, над чем, возможно, Мод захочется подумать еще при работе над последующими версиями. Это, как мы склонны их теперь называть, те возможности, что предоставляет рассказ. И особая просьба отметить, что я не называю эти «возможности» слабостями. Поскольку, разумеется, мы вовсе не имеем в виду сказать, что все, написанное тут Мод, слабо, – иными словами, что оно не хуже и не лучше чего угодно, когда-либо сочиненного каким угодно творческим существом. Делясь своими мыслями с Мод, следовательно, мы просто еще раз подтверждаем, что у нас имеются собственные мнения о ее произведении и что для Мод как писателя услышать эти мнения может оказаться полезно для совершенствования ее работы. Но она, само собой, вне сомнений располагает полным неотторжимым правом принять эти мнения близко к сердцу – или не обратить на них внимания, как сочтет нужным. В итоге результат, как ни верти, окажется примерно одинаковым. Верно?

Студенты кивнули.

– Здорово. Так что вы скажете? Какие замечания вам бы хотелось высказать о возможностях, представленных рассказом Мод? Как можно его улучшить ради грядущих поколений?

– Ну, в общем! – раздался голос – довольно внезапно и немедленно. Удивленные студенты заозирались и увидели, что на вопрос отвечает сама Мод. – Должна признаться, писала я это вчера поздно вечером, и на редактуру времени у меня почти не было. Оттого и некоторые опечатки. И я, конечно, считаю, что совершенно точно могла бы лучше разработать сцену складывания носков…

– Мод!

Учитель укоризненно воздел палец.

– Мод! – упрекнул он. – Вы нарушаете краеугольное правило литературного семинарства! Вы сами не должны говорить, когда говорят о вас! Помните, ваше произведение должно стоять на своих ногах. Вас не будет с читателем в постели, когда он возьмется за ваше произведение, – ну или крайне маловероятно, что вы окажетесь в постели с этим читателем. Поэтому какие бы грандиозные намерения вы ни вкладывали в этот рассказ, они должны быть очевидны из самого текста. У вас был шанс выбрать те слова, с какими ваш читатель ляжет в постель. Поэтому теперь вы должны сидеть тихо и безымянно, туго сжав под столом коленки, вот как сейчас, либо слегка их разведя, как они были несколько мгновений назад, и принимать вербальное разоблачение, каковое наверняка воспоследует. И, разумеется, принимать это разоблачение вы должны молча и алчно, как и подобает зрелой женщине, каковая вы, судя по всему, вот уже некоторое время и есть…

Мод извинилась и вновь уткнулась взглядом в свою рукопись, словно виновная в совершении смертного греха – первейшего греха литературного семинарства.

Тут дискуссия сдвинулась с мертвой точки.

– Что касается меня, – сказал один одноклассник Мод, – я просто на самом деле почувствовал как бы, что отношения между рассказчицей и бездомным человеком в прачечной-автомате неубедительны. Мне показалось, что диалог вымучен, а сцена секса определенно оставила меня несколько неудовлетворенным – я бы хотел, чтобы у автора диапазон интимных переживаний, откуда можно черпать, был пошире и несколько более возвышен, нежели нижняя койка мужского общежития, где мне довелось с нею встретиться вчера вечером.

Студенты за столом согласно закивали.

– В смысле, мне бы хотелось, чтобы сцена между двумя главными героями проявляла немного больше – ох, как бы тут получше выразиться? – романтики, наверное, можно ее назвать.

– Ладно. Вы романтик. Принято к сведению. Кто-нибудь еще?

Молодой человек в пенсне поднял со всей серьезностью руку.

– Я просто хочу сказать, что мне рассказ очень понравился. На самом деле я считаю, что это просто фантастика. Отличное литературное произведение. Жанровое мастерство. Если существует такой жанр, как «художественная литература прачечной-автомата» – а я теперь убежден, что он должен существовать! – эта работа уж точно способна повести его в новых направлениях. Однако, с другой стороны, если бы мне пришлось придираться, выискивать в тексте то, что в нем можно улучшить, я бы сказал, что многие уроки, выученные нами в этом классе за последние месяцы, здесь применимы. Многое, чему вы научили нас в своем неподражаемом и поистине завораживающем стиле, – полезные рекомендации, рекомендательные формулировки и нормативные условности, опрятные трюизмы – все это по большинству вполне применимо к этому рассказу, который Мод написала вчера поздно вечером после краткого пребывания в мужском общежитии и на чтение которого только что потратила последние двадцать семь минут нашей жизни.

– Не могли бы вы поконкретнее? – подтолкнул его учитель.

– Ну, если конкретнее, то двадцать семь с половиной минут. Почти двадцать восемь…

– Нет, я имел в виду возможности. Не могли бы вы изложить поконкретнее, какие возможности предлагает этот рассказ?

Молодой человек в пенсне откашлялся. Затем сказал:

– Разумеется. Я в смысле – давайте начнем с персонажей. Они преимущественно одномерны и плоски. Даже карикатурны. У них нет честолюбивых устремлений, а их мотивы трудно проследить или как-то сочувствовать им. Стилистически персонажи ее не говорят собственными уникальными голосами, а выражаются чем-то вроде общего голоса, который не столько их собственный… сколько Мод – и от этого их почти невозможно отличить друг от друга. По всему тексту абзацы у нее длинны и трудны для понимания. Сюжетные линии коротки и рваны. Обещания даются, но не выполняются. Изобилует сумбур. Это все не вполне действенно, поскольку, как вы нам столько раз подчеркивали за последние несколько месяцев, писатель не должен сбивать с толку своего читателя. Ему следует предпринимать соответствующие шаги для того, чтобы помочь читателю неподготовленному, – так пастушья собака загоняет бычьих в заданную точку прибытия. Сюжет, следовательно, должен быть прямолинеен и обоснован. Мотивы персонажей – логичны и разумны. Необязательные слова следует выполоть так, чтобы текст читался, как жилистый и мускулистый кусок результативной прозы с весьма незначительными мраморными прожилками жира. Я помню, как вы однажды говорили нам, что если предложение содержит десять слов, но его можно составить из девяти… то вместо этого надо взять восемь. Вы нам говорили, что не следует употреблять непрошеную пунктуацию, вроде восклицательных знаков, которая отвлекает от текста, – что сам диалог должен быть настолько выразителен, чтобы в нем содержались собственные восклицания. Воистину так! А заодно вы предоставили нам столько ясных и убедительных правил производства хороших литературных произведений, что почти непостижимо, чтобы мы могли когда-либо извергнуть из себя нечто худшего качества. Вы говорили нам, что современная художественная литература должна быть реалистичной и недосказанной – не броской, – и что письмо наше не должно привлекать к себе недолжного внимания. Вы напоминали нам, что диалог должен быть правдоподобен. Что нам следует постоянно спрашивать себя: «А так ли действительно говорят люди?» И что по этой причине мы должны ограничивать произносимые высказывания наших персонажей к гортанным изречениям и односложным восклицаниям не по годам развитых третьеклассников. Вы говорили нам, что в современной художественной литературе нет места философии – что наши идеи и личные повестки дня нужно отсекать, как мошонку у трехмесячного теленка. И, разумеется, вы часто требовали, что нам всегда следует – как же вы там выражались? – ох, постойте, дайте я сверюсь со своими конспектами – ах да, вы говорите, что нам следует… показывать, а не рассказывать. Это, утверждаете вы, потому, что нагое тело, скорее показанное, всегда будет более чувственным и возбуждающим, нежели то же самое тело, описанное вашим соседом по мужскому общежитию после вечеринки. Вы напоминали нам вековой совет: если в начале рассказа вводится ружье, к концу ему абсолютно следует выстрелить; а иначе ружья там быть вообще не должно. Но самое важное, и это я запомню навсегда, дорогой учитель, – и за это я всегда буду вам благодарен: за весь этот долгий семестр вы неоднократно подчеркивали значение конфликта в нашей жизни. В сердцевине любого рассказа, учили вы нас, должен быть ясно очерченный конфликт. Или, цитируя вас непосредственно: «Конфликт есть влага, несущая жизнь жаждущей, иссохшей почве самого неплодородного воображения!» …Это прекрасно, ей-богу, просто прекрасно!..

Преподаватель слушал изложение своих представлений завороженно. Молодой человек умолк, чтобы подоткнуть очки, соскользнувшие у него вдоль переносицы. После чего продолжил:

– Так что видите, профессор, все эти соображения можно отыскать в рассказе Мод. И потому, боюсь, возможности для нее как автора тут поистине велики…

Отсюда обсуждение двинулось вокруг стола, и каждый студент высказывал конкретные советы, как Мод сделать свой рассказ более вневременным и убедительным. Как ей следует больше показывать и меньше рассказывать. Как она бы могла исправить кое-что в небрежной орфографии, отчего чтение стало бы не таким ухабистым. Как шерстяной носок, представленный в начале рассказа, попросту должен быть больше использован к тому времени, как рассказ завершится. Как именно следует нагляднее обрисовать сцены. Как у ее персонажей во время секса должно гораздо больше всего от него зависеть. И, конечно же, как ей бы, вероятно, не помешало убавить противоречивую тенденциозность изложения в пользу межвидового скрещивания и в то же время усилить истинный конфликт рассказа.

– А каков же этот конфликт? – подсказал учитель.

– Для меня, – отозвался один студент, листая свой экземпляр, – основной конфликт – между девушкой и негроидом. Могут ли они обрести истинное счастье в этой прачечной-автомате, несмотря на вихрящиеся в их обществе предубеждения.

– В то время как для меня, – ответил другой, – он в том, успеет ли одежда полностью просушиться прежде, чем истечет цикл монетоприемника.

– Это история искупления, – предположил третий.

– Исследование наших глубочайших страхов, – сказал четвертый.

– Литературный разъезд, где прошлое встречается с настоящим.

– Человек против машины.

– Надежда вопреки всему.

– Вечность, противопоставленная временности.

– Я думаю, конфликт начинается на странице восемь, когда она столь соблазнительно задирает юбку над пупком, – наконец заключил молодой человек, сидевший справа от меня, – и завершается на странице тринадцать, когда она опускает ту же юбку обратно.

– Становится ли у нас тут теплее? – спросил учитель.

– Да! – ответила Мод. – Вы ткнули пальцами в самую точку!

– Здорово, – сказал преподаватель. – Стало быть, похоже, все вы получаете пятерки за проницательные наблюдения и анализ.

Вокруг стола последовал раунд поздравительных рукопожатий и похлопываний по спинам. Преподаватель дождался, когда он утихнет. Затем продолжил: