План

С глубоким прискорбием мы должны уведомить вас, что наша ежегодная рождественская вечеринка откладывается до дальнейшего уведомления. Будущие планы этого мероприятия ожидают рассмотрения и будут объявлены дополнительно.Из меморандума доктора Фелча всем преподавателям и сотрудникам

– Так что именно у вас за план? – спросил Рауль однажды днем под конец семестра. – Раз уже принято решение об отмене рождественской вечеринки? – Мы с ним стояли у дверей лекции по повышению квалификации, посвященной тому, как увеличить нашу личную и профессиональную способность выполнять обязательства.

– Вечеринку не отменили, Рауль. Отмена означала бы поражение. Ее просто отложили. До дальнейшего уведомления…

– Ладно. Так каков же ваш план, раз ежегодную рождественскую вечеринку отложили до дальнейшего уведомления? И уже второй год подряд, мог бы добавить я?

– План мой прост… – Тут я извлек из кармана рубашки два пузырька. – Сначала я приму еще несколько этих пилюль, которые мне дали Гуэн и Расти…

– Гуэн и Расти дали вам пилюль?

– Да. Одну – чтоб уснуть. А другую – чтобы не засыпать.

– И помогают?

– Нет, не помогают. Пока, во всяком случае. Или, как минимум, не вполне. Пока такое ощущение, что каждая помогает и не помогает одновременно. Быть может, потому, что я еще не принимал их в достаточном количестве. Быть может, потому, что я еще не предался им целиком, – трудно сказать. Поэтому, чтобы наверняка, я приму обе. И в очень больших количествах. Чтобы увеличить их действенность, я приму вдвое больше, чем предписано, и принимать их буду втрое чаще. Запивать их я буду водой из крана. Затем я проведу все выходные, дописывая свой отчет по фокус-группе. А когда это будет сделано, оставшееся на выходных время я потрачу на разработку всеобъемлющего предложения по рождественской вечеринке.

– А как же Бесси? Я думал, вы с нею на эти выходные что-то планировали? Уже несколько месяцев собирались что-то сделать? Нечто с применением еды на несколько дней, пива на неделю и желания, копившегося весь семестр? Мне казалось, это у вас некая попытка спасти ваши отношения на последнем издыхании?

– Так и было. Но теперь мне нужно пересмотреть свои приоритеты. В последнее время я был профессионально недобросовестен. До определенной степени небрежен. На грани, боюсь, непрофессионализма. Я позволил себе отвлечься на второстепенное. Но это надо исправить. Отныне мне нужно будет оставаться в высшей степени сосредоточенным. И начинается это с того, что я выправлю порядок своих приоритетов.

– За счет Бесси…

– На это и так можно взглянуть. Но, с другой стороны, я слишком много времени и без того проводил у себя в квартире с ней, а времени своему рабочему столу и планам рождественской вечеринки почти не уделял. Поэтому так я смогу искупить свою вину. Все опять вернуть в равновесие.

– Справедливо. Но как вы намерены представить все это визуально?

– А?

– Раз вы теперь решили заново выстроить свои приоритеты, как вы планируете вывести эти перемены, чтобы они стимулировали визуально? На самом деле вам совершенно необходимо все отразить на бумаге, чтобы у вас появилось нечто ощутимое, чему можно будет предаться целиком. Вот, попробуйте-ка…

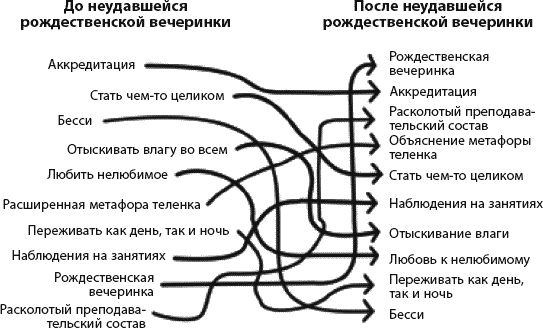

Рауль вытащил ручку и принялся рисовать. Через несколько минут он протянул мне следующую блок-схему, призванную проиллюстрировать мои изменчивые приоритеты:

– Это очень полезно, – признал я. – Можно я себе оставлю?

– Пока что. Но через некоторое время она мне понадобится…

Я сложил листок и сунул его в карман к остальным.

– Так вот я о чем… Эти выходные с Бесси я потрачу не только на то, чтобы написать отчет по фокус-группе, но и на то, чтобы создать план рождественской вечеринки. А план ее будет включать в себя вклад каждого преподавателя, кто посетил мою фокус-группу повышенной значимости. Мой план отдаст должное любому конструктивному замечанию, что было предложено, равно как и почтит полезные комментарии, что не были столь конструктивны. Он вберет в себя все предложения. Любой каприз. Каждую случайную мысль, что могла прийти на ум дипломированному человеку. Всякую склонность. Всякое копимое томленье. Всякую причуду. Всякое ведомственное вожделенье. Всякую тягу. Всякое интеллектуальное стремленье. Всякий порыв фантазии. Всякий мучительный позыв. План мой, Рауль, охватит всякое желание академической либо же личной природы вне зависимости от присущей ему измеримости или достоинства…

– И даже парад грузовиков?

– Да.

– И крепкие напитки?

– Да.

– А как же флаги с разных частей света?

– Да.

– И нежный анальный секс?

– Конечно.

– Вы приглашаете почасовиков?

– Даже такое отдаленно рассматривается. Видите ли, все это, разумеется, нужно будет включить в план. И в понедельник я встречусь с доктором Фелчем у него в кабинете, чтобы представить ему свое предложение по проведению нового вида рождественской вечеринки, в которую войдут все эти разнородные элементы.

– Так ваш план вечеринки, похоже, состоит в том, чтобы… составить план?

– Да. Я администратор в области образования. Этим я и занимаюсь: планирую. И пишу отчеты. А в те редкие мгновенья, когда не занимаюсь ни тем, ни другим, – иначе сказать, где-то в самой середке всего этого, между планировкой и отчетностью, если обстоятельствам случится это позволить, – я трачу крошечный ломтик своего времени (не толще дайма «Меркурий» вообще-то) на действительную работу, иначе сказать – на внедрение планов, что сам измыслил, о которых я когда-нибудь напишу срочный отчет, усевшись в тихой комнатке.

– Понимаю. Ну, важнее всего, что у вас наконец есть план.

– Есть. План у меня есть. Или, если конкретнее, у меня есть план составить план. Но довольно обо мне. Как насчет вас, Рауль? Сейчас праздничный сезон, быстро приближается Рождество. Как у ревностного католика и некогда жителя Барселоны в предыдущем своем воплощении – каковы у вас планы на каникулы?

– Я наконец-то еду в Техас! – Рауль при этом рассмеялся и потряс мне руку, после чего направился в свой зимний отпуск. – В эту твердыню Католицизма Одинокой Звезды, – сказал он. Затем, глянув через плечо, добавил: – Меня не будет здесь месяц, а вернусь я уже после того, как начнется семестр. Поэтому пожелайте мне удачи!..

Я так и сделал.

* * *

Одиннадцатое декабря прошло тихо. Уже второй год подряд праздники вздымались и опадали без святочного сиянья всекампусной рождественской вечеринки. Десятого декабря по почтовым ящикам преподавательского состава и сотрудников разложили листовку, объявляющую, что вечеринка откладывается. Одиннадцатого декабря ящики пива, перемещенные в кафетерий ради такого случая, вынесли обратно. А двенадцатого декабря, ровно по графику, закончился и сам семестр. Бесцеремонно. Резко. За считаные часы кампус опустел, словно не выдержала стена плотины. Истощенные студенты текли мимо Тимми в будке охраны, сжимая свои мешки для книжек, книжные закладки и списки книг, – никто из них уже не удосуживался нести сами книги, – а за ними тянулись их преподаватели, выходившие через ворота в собственный полугодовой исход от процветания к засухе. Контора закрылась. В библиотеке все стихло. Даже Студенческий союз Димуиддла с его истертым зеленовато-голубым ковром и мигающим 22-дюймовым цветным телевизионным приемником закрыл на каникулы свои двери. Впервые с тех пор, как над этим долгим семестром взошло солнце, не жонглировали никакие жонглеры. Никакие чирлидеры не ходили колесом. Никаких велосипедистов. Никто из студентов не пел песни протеста под платаном. Автомобильные стоянки опустели. Велосипеды остались без присмотра. Даже вневременные звуки производимой писанины – грохот скрепкосшивателей, щелканье пишущих машинок, гром резиновых штампов – быстро стихли и забылись: работники администрации ушли в отгулы между семестрами.

Дни уже становились короче и темней – покуда солнечный свет еще мог становиться короче и темнее. Весь кампус продувался холодным унылым ветром. Листва лиственных деревьев побурела и поредела, а вскоре и вовсе пропала.

Меж тем по всему городку Разъезд Коровий Мык наступало Рождество. Фонарные столбы обертывали сияющими гирляндами. Позванивали бубенцы. АМ-радио играло рождественскую музыку. На городской площади между мэрией и окружной тюрьмой воздвигли великолепную ель, уже с ангелом, примостившимся на самой верхушке. Даже разношерстные заведения Предместья заразились временем года: лавки взялись торговать ароматизированными свечами зеленых и красных расцветок, опийные притоны развесили в витринах рождественские огоньки, а разнообразные массажные салоны предлагали пробные сеансы на праздничные темы в комплекте с молодыми женщинами, переодетыми помощниками Санты. И вот во всем этом маятник у меня в кабинете продолжать тикать, металлические сферы раскачивались взад и вперед, словно непрестанная качка колеблющихся приоритетов.

У себя же в квартире я мог отрываться от своего отчета лишь при резких звуках из-за стены: топота, музыки, бьющихся тарелок, натужных кроватных пружин и рева, судя по всему, домашней кошки, которую постепенно удушали. Все это не прекращалось, хотя на покой ушла даже суматоха аккредитованного обучения и начались рождественские каникулы. Это было знакомо и ожидаемо. Однако среди спокойствия опустевшего кампуса звуки из-за стены, казалось, стали еще громче и еще настойчивей. Как будто они никогда не стихнут. Как будто сама математика не отступит. Теперь чудилось, что невероятная свистопляска юношеских страстей будет длиться все дальше и дальше – неугомонное излученье, расширившееся до бесконечности настолько, что может и никогда не осознать начал ползучего растворения или даже окончательных пределов собственного воплощения. В гаснущем свете семестра казалось, что звук юношеского экстаза и впрямь будет все длиться и длиться – вечно.

Но такого, разумеется, быть не может.

Так же внезапно, как все началось, звук из соседней квартиры неожиданно стих. И двадцати четырех часов не прошло после окончания семестра, а рефрены математического первооткрывательства растворились без остатка. Вопли прекратились. Музыка затихла. Не трубили никакие животные. Не ревели львы. Никаких кошачьих концертов. Даже домашних кошек. Все было тихо. Ни дуновенья шума не исторгалось больше из-за стены. Наконец-то настало чистое молчанье, и в крайнем изумлении своем я осознал, что тишина меня окутала впервые после начальных дней семестра, когда невинность ничего не подозревающего сна так жестоко прервалась гомонливым возвращеньем моих соседей из Северной Каролины. Теперь я мог возрадоваться. И отдохнуть. Исключительно один мог я отпраздновать тишину и покой одновременно. Мир, что проклюнулся из распри. Надежду, возникшую из отчаяния. Тишину из звука. Запоздало я мог насладиться примиреньем, что исходит из конфликта, сном, который наверняка должен наступить в конце протяженного бодрствования. Да, то были напряженные несколько месяцев; но они же оказались и до странности благодарными и стоили этого ожиданья, поскольку теперь наконец-то, столько времени спустя, я смогу их все заспать.

* * *

Однако теперь я не мог.

Не привыкши к пустоте покоя, я ловил себя на том, что бодрствую еще отчетливей, чем прежде, мое предвкушенье возбуждено, все чувства мои свежи и настороженны. Новая тишь, как выясняется, может оказаться еще подозрительней, чем знакомый шум. И потому я сидел на краешке кровати, не в силах сосредоточить ни одну мысль, ожидая, когда посреди незнакомого молчания случится следующий звук. Дожидаясь взрыва, что никогда не прогремит. Торжествующей эякуляции млекопитающего, что никогда не отзовется эхом. И чем дольше не звучали эти звуки, тем сильнее я их ожидал. Чем тише было их отсутствие, тем громче становилось их присутствие в моем же уме. Один посреди идеальной тишины – после стольких звуков и гомона – я понял, что подмечаю великий парадокс беспокойного сна: чем больше он тебе нужен, тем реже он приходит.

Я не мог спать!

Обессиленный и вымотанный, я мерял шагами тихую квартиру. После чего принял еще две пилюли и запил их тепловатой водой из крана. Руки мои дрожали еще сильней от этого нового недосыпа, и ими я схватил книгу, лежавшую у меня на прикроватной тумбочке.

* * *

– Ты издеваешься, что ли? – сказала Бесси. – Столько времени прошло, и теперь только ты мне излагаешь этот свой план? Теперь ты мне говоришь, что планируешь составить черновик предложения по составлению плана? Я два дня ждала, пока ты закончишь этот чертов отчет по фокус-группе! И теперь, когда он готов, ты мне сообщаешь, что весь остаток наших коротких выходных собираешься разрабатывать замысел рождественской вечеринки? Ты издеваешься?

– Прости, Бесс… – Я вновь потянулся к ней, но она еще раз шлепнула меня по руке. – Послушай, мне очень жаль, но я вынужден. Я уже не так молод, как раньше. А от этого зависит мое наследие. Мне нужно сделать так, чтобы эта рождественская вечеринка произошла. Это важно…

– Это не важно…

– Нет, важно…

– Это же просто вечеринка!

– Нет, не просто. Это гораздо больше. Это собрание чувств. Это метафора самой жизни. Это символ моей краткой жизни на этой земле. Вечеринка эта – возможность внести значимую лепту в бытие человечества. И потому она попросту стала представлять мои надежды, грезы и чаянья. Она будет моим заявленьем миру. Моим посланием потомству. Моим наследием. Вот поэтому она так важна.

– Важнее наших выходных?

– Да.

– Важнее нас?

– Ну, да.

– Меня?

– Да.

– Будь добр объяснить?

– Не принимай это на свой счет, Бесс, но есть сотни людей, чья судьба зависит от этой вечеринки. Преподавательский состав. Сотрудники. Студенты. Аккредиторы. Черви за кафетерием. Черт, да есть даже люди, которые еще не родились, но они пожнут плоды моих усилий, а их детей однажды будут вскармливать нектаром аккредитованного обучения. Ты не согласна, что лишь в чисто количественном смысле все они, взятые в целом, гораздо важнее одной-единственной личности? Не согласна ли ты признать, все это целокупно гораздо значимей отдельно взятой тебя?..

– Количественно?

– Да. В числовом выражении не согласишься ль ты, что…

– Нет. Вообще-то не соглашусь. Потому что я тебе не ведомственный, блядь, научный работник. И я не желаю служить целым числом на твоей – или чьей угодно – числовой оси действительных или воображаемых чисел.

– Бесс!..

– Или ты как думал?

– Бесс?

– Ты бы предпочел, чтоб я для тебя осталась всего-навсего еще одним фрагментом сравнительных данных?

– Бесси!

– Статистическим примечанием? Графиком с поддающимся проверке доказательством? Просто пунктом – четвертым или пятым в длинном списке, быть может, – в нумерованном реестре твоих приоритетов?

– Конечно же, нет!..

Бесси уже одевалась.

– Ага, знаешь – делай, что хочешь, Чарли. Наслаждайся своим отчетом. Наслаждайся своим планом. Увидимся, когда ты перестанешь быть образованческим управленцем и будешь готов стать настоящим человеком…

Бесси ушла, хлопнув за собою дверью. И вновь остался я наедине со своей настольной лампой и отчетом. И вновь остался я с незавершенным планом. И вот так, в новом одиночестве опадающего дня сел я и продолжил писать.

* * *

Доктор Фелч чистил плевательницу, когда утром в понедельник я вошел к нему в кабинет.

– Секундочку, – промолвил он. Тщательно наклонил он урну и вывалил содержимое в пластиковую корзину для бумаг. Стояла уже поздняя осень, жидкости текли медленно, и это заняло у него какое-то время. Я терпеливо ждал. Наконец доктор Фелч поднял голову и воззрился на меня:

– Ну и как прошли ваши выходные? – Говоря, он пристально смотрел на меня, не разгибаясь от перевернутой плевательницы. – Я слышал, у вас с Бесс случилось нечто вроде «сделай-или-сдохни»…

– Нормально прошли, – ответил я. – Ничего так себе.

– Без приключений?

– Несколько было, да. Я совершенно испортил наши совместные выходные. И руку у меня по-прежнему сводит – от попыток зафиксировать столько разных идей в рукописном виде. Глаза еще слезятся от тусклого освещения. А может, и от пилюль – трудно сказать. Как бы то ни было, я сделал, что смог.

– Богоугодное это дело, Чарли. И имейте, пожалуйста, в виду, что мир его ценит. – Доктор Фелч стукнул плевательницей о внутреннюю поверхность мусорной корзины. Вывалился крупный ком содержимого. Потом доктор Фелч сказал: – Отчет готов?

– Конечно…

Я двинул итоги фокус-группы по его столу.

– Хорошо. А ваш план на рождественскую вечеринку?

– Тоже готов.

– Ну тогда… – сказал доктор Фелч. – Давайте послушаем, с чем вы пришли!..

Доктор Фелч поставил опустошенную плевательницу на пол рядом со своим столом. Изготовлена она была из латуни и сверкала в слабых лучах солнца, лившихся в окно. Я проследил за лоскутом света, отброшенным на стену, – он там поблескивал: отражение в форме лунного полумесяца. Затем откашлялся и принялся излагать свой план по возрожденью нашей падшей рождественской вечеринки и попутно – по спасению нашего общинного колледжа на грани краха, колледжа перед пропастью ведомственной гибели.

* * *

– Для начала, – сказал я, – мне потребуются от колледжа крепкие финансовые гарантии. Это будет не тривиальная сумма, доктор Фелч, поэтому я надеюсь, что вам удастся растрясти пожертвование Димуиддлов. На кону стоит наша аккредитация. От этого зависит сама судьба нашего учебного заведения. Мы в осаде. Враг атакует нас мощной артиллерией. Это кровавая тотальная битва за само наше выживание. Димуиддлы должны понимать такую метафору, нет?

– Сколько вам нужно?

Когда я сообщил ему сумму, доктор Фелч присвистнул:

– Аж столько?

– Да. Наличными.

– Это определенно не тривиальная сумма!

– Нет. Но поверьте мне, эти деньги будут потрачены с толком.

– Не могу обещать, что Димуиддлы на такое пойдут. Да и не скажешь, что у нас такие деньги просто где-то завалялись. Да еще и наличными, не иначе. Как бы то ни было, я погляжу, что тут можно сделать…

– Здорово. Теперь что касается самого плана…

Доктор Фелч заправил под губу щепоть табаку, и впервые с тех пор, как я прибыл на временную автобусную остановку, мне показалось, что я целиком завладел его вниманием, – он не был полузанят какой-либо параллельной деятельностью. Голос у меня оставался спокоен. Держался я ровно. Измождение мое как-то сгустилось в целенаправленность. И пока я сидел у него в кабинете, а ноздри мне заполнял запах гаультерового табака, я напористо продвигался вперед, к своей риторической точке предназначенья:

– …Перво-наперво, нам требуется пересмотреть временну́ю канву нашего мероприятия. Очевидно, что мы упустили возможность устроить вечеринку одиннадцатого декабря, в традиционный праздничный сезон. Семестр заканчивается на следующий день после этого. Все разъезжаются на каникулы. Поэтому нам нужно отложить рождественскую вечеринку на другую дату.

– Не отменять ее?

– Нет. Отложить. До середины марта.

– Марта?!

– Да. Позвольте объяснить…

Доктор Фелч по-прежнему взирал на меня скептически. Я развил мысль:

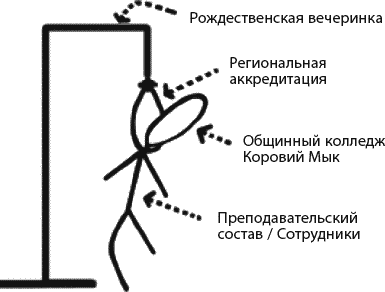

– Видите ли, сэр, наши аккредиторы должны прибыть в кампус в середине марта, во время традиционного аккредитационного сезона. А это значит, что мы можем назначить рождественскую вечеринку на время их визита. Это послужит трем целям: во-первых, подействует как непосредственное свидетельство того, что мы выполнили свой план и провели рождественскую вечеринку – аккредиторы могут удостовериться в этом собственными глазами, – а это мы уже упомянули в своем самостоятельном отчете как пример того, как мы воспитываем единство цели посредством мероприятий, направленных на укрепление нравственных установок. Во-вторых, вечеринка может стать неким символом всего жизнеутверждающего на свете: прихода вечной весны, обещанья вновь пробуждающейся жизни, рождения и воскрешения господа нашего и спасителя Иисуса Христа, а самое важное – возобновления региональной аккредитации для нашего колледжа. Иными словами, мы можем почтить все эти достославные воплощенья одним-единственным махом! Третье – и, быть может, самое важное с точки зрения ведомственной жизнеспособности – то, что проведение этой вечеринки во время мартовского визита наших аккредиторов поднимет ставки и самой вечеринки: преподавательский состав скорее будет склонен ее посетить, если им будет известно, что от этого неким образом зависят их средства к существованию.

При этой мысли доктор Фелч улыбнулся.

– …Видите, – продолжал я, – …если судьба нашего преподавательского состава зависит от судьбы нашего колледжа… а судьба нашего колледжа зависит от его аккредитации… а нашу аккредитацию можно сделать зависимой от рождественской вечеринки, что ж, тогда совершенно разумно будет рассудить, что судьба отдельных членов преподавательского состава зависит от их коллективного присутствия на нашей рождественской вечеринке! Все это крайне логично. Смотрите, я даже создал визуальное представление, в разработке которого мне помог Рауль…

И тут я развернул бумажку и разместил ее так, чтобы доктору Фелчу было видно:

Доктор Фелч одобрительно кивнул:

– Хммм… интересная идея. Рождественская вечеринка в марте. С аккредиторами…

– Да. И яичным коктейлем. В смысле, а почему бы и нет? Почему подобные мероприятия всегда проводятся в декабре? Почему не можем мы выйти за рамки – хотя бы изредка? Давайте не будем бояться чуточки нововведений. Давайте не пугаться перемен. А кроме того, нам же нечего терять от таких попыток, верно?

– Ладно, что еще вы предлагаете?

– Хорошо. Тогда назначаем нашу вечеринку на середину марта, когда в кампусе будут аккредиторы. Но она станет не одним двухчасовым событием, как это бывало в прошлом, а на сей раз займет несколько дней. На самом деле у нас будет вся неделя рождественских мероприятий, чествующих визит аккредиторов. Рождественская неделя. Она станет согласованной чередой событий, которые мы замысловато спланируем и кропотливо приведем в исполнение. И, разумеется, окрестим все это каким-нибудь звонким именем, что-нибудь вроде «Международный фестиваль терпимости и доброжелательности Коровьего Мыка»… или «Празднество и экстраваганца полугодовой рождественской недели»… или еще какой-нибудь чарующей чепухой. (Извините, мистер Фелч, выходные у меня прошли весьма хаотично, и такие детали я пока не вполне продумал…) Так или иначе, празднование всю неделю в марте даст нам больше времени произвести впечатление на наших аккредиторов, сплотить наш преподавательский состав и постепенно подвести к кульминации – самой рождественской вечеринке в пятницу, двадцатого марта…

Я рассчитывал на воодушевляющее выражение поощрения от доктора Фелча. Он же не сказал ничего. Казалось, он глубоко задумался. Затем жестом показал мне, чтобы я продолжал, что я и сделал:

– Конечно, мы с вами оба знаем, что определенные преподаватели общинного колледжа имеют склонность к безразличью. Они гордятся тем, что заботятся лишь о себе – что делают все по-своему – что применяют навыки критического мышления, невзирая на очевидные последствия для внутрипреподавательской гармонии. И потому этих личностей нам предстоит завлечь к действию, применяя более тонкие приемы, нежели только альтруизм или профессиональные обязанности.

– Хорошо, что вы это понимаете.

– Понимаю. И потому я все предприму для того, чтобы воззвать к ним на многих уровнях. Я обращусь к их своекорыстию. Я адресуюсь их нескончаемой нужде в личном и интеллектуальном воздаянии. Их постоянной тяге к почитанию. Их врожденному томленью по обожанию, необходимости в почтительном внимании и внимательной почтительности, человеческой хрупкости, что влечет их во главу класса, заполненного впечатлительными учениками. Их нужда в восхищенной аудитории, видите ли, станет нашей благодатью, поскольку ее можно приручить и применить для нашей вечеринки!

– А это значит – что?

– Это значит, что мы устроим конкурс талантов!

– На рождественской вечеринке?

– Да! А после этого наградим наш преподавательский состав призами.

– За что?

– Ну, к примеру, за то, что кто-то – Самый Улучшенный Учитель. Или Просветитель Сей Минуты. Или, может, даже выдавать Студенческую Награду за чарующее преподавание. Короче говоря, мы почтим их лестью и признанием…

Доктор Фелч покачал головой. Я продолжал:

– …Но самое главное – мы будем слушать. Будем почтительно слушать то, что они сказали. И склоняться перед их здравомыслием. Иными словами, я подчеркнуто включу все до единого замечания, сделанные ими на заседании фокус-группы, где они были. Каждый каприз, какой они выразили. Каждую причуду. Каждое накопившееся желанье и томленье подавленной души. Каждое предложение. Каждое опасение. Если вы одобрите мой план, доктор Фелч, это станет рождественской вечеринкой людей, устроенной людьми для людей. Той вечеринкой, что подчеркивает стремление к счастью во всех его контрастирующих обличьях. Она станет плавильным тиглем грубого индивидуализма и вдохновенного эгалитаризма, а также просвещенного своекорыстия – все смешается в ней воедино, как ингредиенты в щедром рагу…

Я умолк, смакуя это сравнение. После чего продолжил:

– Поверьте, доктор Фелч, я искренне намерен обеспечить стопроцентную явку на эту рождественскую вечеринку. Все до единого преподаватели и сотрудники нашего колледжа должны прийти в этот кафетерий двадцатого марта к нам на рождественскую вечеринку.

– Вы грезите, Чарли. Это небольшое помещение. И у нас сроду на рождественскую вечеринку не было стопроцентной явки. Сроду. Даже когда в кампусе дела обстояли хорошо. Даже когда демографические данные у нас были однородны. Даже когда мы наняли выступать под новогодней елкой всемирно известного гипнотизера.

– Может, оно и так. Но в этом году мы ее добьемся! Даже если это последнее, что я сделаю как живой, дышащий, уважающий себя администратор в области образования – я сведу воедино обе стороны вашего расколотого преподавательского состава и сотрудников в кафетерии, где они все посетят эту богом забытую рождественскую вечеринку…

– Сведете?

– Да, сведу.

* * *

И вот так следующие несколько часов я делился планами завлечь всех наших преподавателей и сотрудников на рождественскую вечеринку. Сбивчиво и задышливо я подробно обрисовывал, как воспользуюсь призраком провальной аккредитации, чтобы убедить сознательных; обещанием штатной должности, чтобы привлечь карьеристов; и изобретательной наградной церемонией, чтобы заманить резюмецентричных. Я объяснял, как буду подчеркивать ценность самого Рождества, чтобы понравиться набожным, а перспективы единства и сплоченности – чтобы увлечь духовных. Чтобы приманить местных, я стану держаться культуры и традиции, а вот неофитам – предлагать череду нововведений столь широкоохватных, сколь и произвольных. Одну за другой излагал я доктору Фелчу свои идеи, как привлечь коллег к вечеринке. Атеистов. Антиобщественных. Агностиков. Я бы как-то заманил в кафетерий и иудеев, и гоев. Вегетарианцев и антивегетарианцев. Друга и недруга. Конкретиста и универсала. Суннита и шиита. Поэта. Эмпирика. Агорафоба. Мечтателя. Историометра. Сэма Миддлтона. Все они придут на нашу рождественскую вечеринку в марте, где их ожидает поистине вдохновляющее, подлинно сенсационное, в высшей степени дрожепробивающее и землетрясное рождественски-святочное переживание, каковое раз и навсегда продемонстрирует поразительную…

– Вы закончили?

– А?

– Вы закончили, Чарли?

В грезе своей я утратил счет времени. Свой мысленный поток я направил не туда. Тыльной стороной руки я смахнул слюни, скопившиеся в уголках моего рта.

– Да, – ответил я. – Закончил.

Доктор Фелч протянул мне носовой платок.

– Я ценю ваш энтузиазм, Чарли. И восхищен вашей дерзновенностью. Но позвольте мне задать вам вопрос, который вскроет самую суть этого дела…

– Так точно, сэр!

– …Вам, конечно, по силам собрать всех этих людей. Похоже, для этого у вас есть план. А планы, само собой, в нашей профессии существенны. Но что делать с Расти? И что – с Гуэн? Если вы не заставите их прийти, их приспешники уж точно не явятся. Но те двое круты в той же мере, что и штатны, и привлечь их к вашим празднествам будет нелегко. Черт, да Расти – мой старый друг, и даже я не могу убедить его примириться с неизбежным. Гуэн примерно так же надконфессиональна, какими они и бывают – и еще более этого настроена против Расти, – и по-своему так же закоснела. Вероятность того, что эти двое вместе окажутся в таком маленьком сегменте времени и пространства ради события такого масштаба, ради чего-то столь разделяющего – столь решающего, – не слишком велика. Так каков ваш план этого добиться? Что у вас за план относительно них, Чарли?

На это я сказал:

– Доктор Фелч, я так и думал, что вы у меня это спросите. Поэтому отвечу вам как смогу честно. Иначе говоря… если быть до конца откровенным, для них у меня плана нет. По крайней мере – пока.

– Нет плана?!

– Нет.

– И вы считаете себя образованческим управленцем?

– Ну, плана у меня нет. Но у меня есть план по формулировке плана.

– План на план?

– Да!

И тут я признал, что у меня не было плана заставить Расти и Гуэн прийти на рождественскую вечеринку. Но где-то между вегетарианством и антивегетарианством наверняка же должно оказаться меню, которое понравится обоим.

– Нет, сэр, пока что у меня нет плана, – завершил я. – Зато есть все намерения поработать с этими двумя противоположными антитезами и заставить обоих прийти.

– Как?

– Вот так… – И, пробежав по эспланаде, я окликнул сзади Гуэн.

– Постойте! – заорал я. – Эй, Гуэн, подождите секундочку!..

Гуэн остановилась и удивленно оглянулась на меня.

– Гуэн, одну минутку, пожалуйста. Могу ли я присоединиться к вам в вашей непреклонной прогулке по этой очень длинной эспланаде?

– Вы это уже сделали, кажется. Только не отставайте, потому что я уже опаздываю…

Я согласился и в ногу с ней примкнул к перемещению. Затем повернулся к Расти, который теперь стоял рядом с клепсидрой, установленной около его музея, и собирал вещи перед уходом домой.

– Можете подбросить меня до кампуса? – спросил у него я.

– Вы еще не купили себе грузовик? – ответил он. – Или хотя бы легковушку?

– Нет, – сказал я. – Это слишком политизированное решение. Так можете вы меня меж тем подбросить до кампуса?

– Ладно, только не рассчитывайте, что я поеду очень быстро…

– Нет, конечно же – нет!…

Расти распахнул дверцу грузовика, и я забрался в кабину.

Наконец-то я сидел в новом «додже» Расти. И шел по эспланаде с Гуэн. Вот я махал дирижерской палочкой над растворением, оставленным в кильватере моей фокус-группы повышенной значимости. И вновь я держал пистолет и целился из него в очертанья набегавших на меня издали событий.

– Вы вообще когда-нибудь собираетесь на спуск жать? – спросила Этел. – Или так и намерены стоять и вот так вот целиться вдаль?

Вопрос был резонный. В ответ на него я снова прицелился тщательней в свою далекую мишень и вновь принялся медленно давить на холодный металл спускового крючка.

* * *

Со временем рождественские каникулы начались по-настоящему, и я, разрабатывая план на рождественскую вечеринку в марте, собрался со всеми силами. Когда же они меня оставляли, я принимал пилюли. А когда не действовали пилюли, принимал еще больше пилюль. Когда же и они истощились, я прибился к Марше Гринбом, и она свозила меня в Предместье, где я купил еще несколько пузырьков у длинноволосого человека под великолепной ветвью остролиста. Краски смешивалась. Мешались дни. Мешались события. Одно слово за другим сливались вместе, и все равно на самом заднем фоне всего этого слышалось пощелкивание моего маятника, тишь моей квартиры, а где-то вдалеке – очень легкий стук ко мне в дверь.

В одиночестве своей квартиры я лежал с книгой, которую впервые взял в руки много месяцев назад. «Когда стучится Любовь, – сообщала мне она, – всегда нужно проворно ответить». Всю ночь я очертя голову пробирался сквозь налетавшие на меня страницы, покуда уже ранним утром не дочитал главы о разочаровании и крушении иллюзий. Затем – об отрицании и заблуждении. Позднее той же ночью, после еще одного дня, проведенного в конторе, я закончил главы о разводе и смерти соответственно. И затем, в конце концов, я перевернул страницу и обнаружил, что страниц для обнаружения больше нет: я прочел книжку от корки до корки. Внезапно она закончилась. После долгого семестра интенсивного чтения я наконец завершил «Справочник для кого угодно: любовь и общинный колледж». Удовлетворенный, я положил книгу рядом со своей кроватью.

– Поздравляю, Чарли! – сказал Уилл, когда я рассказал ему о своем достижении. Случилось это через несколько дней после Нового года, и кампус все еще был городом-призраком. Вообще-то лишь мы с Уиллом остались в нем на каникулы: каждое утро я приходил на работу трудиться над своими планами рождественской вечеринки; а он – сидеть с газетой, манеркой бурбона и сигарой. День клонился к вечеру, и его «олдзмобил-звездное-пламя» стоял снаружи, во всю длину, поперек трех отдельных стояночных мест; Уилл впустил меня в кафетерий ключом, который сунул себе в карман пиджака много лет назад. – Ключ этот мне иметь даже не полагается, – пояснил он. – Но уборщица – моя бывшая студентка, и она мне сделала копию. Некогда она мечтала стать профессиональным историком. Но у нее не вышло. Поэтому теперь при виде меня она отворачивается…

Щелкнув выключателем кафетерия, Уилл подошел к своему обычному месту за столиком под табличкой «НЕ КУРИТЬ» и, вынув манерку бурбона и новую сигару, грузно уселся на стул.

– Поздравляю, что дочитали, – сказал он. Слова его мямлились, глаза были налиты кровью и усталы. В тусклом свете пустого кафетерия он, казалось, старел с каждым проходящим днем, как будто набрал год жизни за последние три недели, или же пять – с начала семестра. Он как будто старел экспоненциально у меня прямо на глазах. – В наши дни закончить любую книжку – немалое достижение.

– Спасибо, – сказал я.

– На самом деле, это у нас, кажется, знаменательный случай, за который нам стоит выпить. Вы открыты к бурбону, не так ли?

Я рассмеялся.

– Можно и так сказать…

Уилл передал мне манерку, и я сделал маленький глоток.

– И все? – возмутился он. – Не оскорбляйте меня!

И потому я сделал еще один глоток.

Уилл рассмеялся.

– Вот это больше похоже на правду! Хлебните-ка еще!..

Я хлебнул в третий раз.

– Так, и что теперь? – спросил он, забрав у меня манерку. – Что осталось делать мистеру Чарли, раз уж он наконец дочитал книжку?

– Не знаю. Я столько времени на нее потратил, что меня почти с души воротит с ней расставаться. Будто друг у меня умер. Тайный друг. А ты никогда не сомневался, что он будет рядом. А теперь его нет.

– Как я вас понимаю, Чарли.

Уилл помрачнел. Потом сказал:

– Чарли, верьте тому, что я вам скажу: почти все оно приходит и уходит. Люди. Годы. Страницы книги. Сама жизнь. А в конечном счете вам остается лишь то немногое, что действительно остается – и притом навсегда. Слова. Вода. Литература и любовь. Вот единственные наши наследия. Остальное же, хоть и может красиво выглядеть у вас в резюме, – не более чем полированная херня.

– Херня?

– Да, херня.

Уилл смотрел на меня все тем же печальным пьяным взглядом.

– В конце имеет значение только вот такое, – сказал он, – потому что лишь такие вещи остаются навсегда…

Я кивнул, и мы выпили.

Когда позднее в тот же вечер я вернулся к себе в квартиру, в здании было темно и тихо: мои собратья-преподаватели давно покинули кампус и отправились к своим домам и семьям, а я остался один. Парковка опустела. Коридоры затихли. После нескольких дней такого спокойствия я начал замечать, до чего безмолвно стало все, и безмолвие это начало действовать мне на нервы. Тишина и темнота просвещали больше, чем на это был способен какой бы то ни было свет движенья. Как все безмятежно. Как мирно! Впервые с тех пор, как я приехал в Коровий Мык, рассудок мой стал расслабляться. Меня наконец отыскал сон.

Вот только…

Едва мои веки начали смыкаться, до меня донесся почти неощутимый шум. За гуденьем обогревательной батареи. Над шумом ветра, шелестящего у меня за окном. Под всем этим раздавался тишайший стук ко мне в дверь. Такой тихий, что мог оказаться и вовсе не стуком. Надо ли мне вообще озаботиться и проверить? Или дождаться, когда прекратится? Кто это может быть в такой медлительный час, в такой поздний день, средь покоя наших каникул? Средь затишья перед бурей? Кто вообще может стучаться ко мне в дверь в эту нежную пору очень долгой ночи?

Осторожно я встал с постели и добрался до двери, из-за которой по-прежнему слышался неуверенный стук. Отстегнув цепочку, я открыл дверь.

Во тьме коридора не было видно ничего – лишь чернота плохо освещенной пустоты да ее тени. Но затем в слабом свете, пролившемся из моей квартиры, я увидел, что к стене прислонилась какая-то женщина. Она обхватила себя руками и всхлипывала. Грудь ее вздымалась. То была математичка.

– Можно войти? – спросила она.

Я помедлил, не выпуская из руки край двери.

– Конечно, – ответил я и открыл ей. – Заходите, пожалуйста…

Женщина вошла в квартиру. Волосы у нее были взъерошены. Одежда в беспорядке. Она выглядела усталой и загнанной, как будто уже какое-то время не спала. Без макияжа она не смотрелась и близко так блистательно, какой казалась издали – какой она всегда смотрелась, входя к себе в квартиру и выходя из нее.

– Само собой, будьте добры – войдите, – сказал я. – Я не ждал гостей…

Женщина села на край моей тахты.

– Простите, что беспокою вас, – сказала она. – Просто дело такое. Ну, мне нужно было с кем-нибудь побыть. С кем угодно. А вы единственный, кого я знаю, кто живет по такому же графику, что и мы…

Она посмотрела на меня снизу вверх.

– Вы один, кто не спит так же поздно, как и я…

– Конечно, – сказал я. – Понимаю. Мы сейчас между семестрами, и в здании больше никого нет. Я тут один. Хотите чаю?

Женщина сказала спасибо. Я поставил на плитку чайник.

– Можно мне к вам в душ? – спросила она.

– Ко мне в душ?

– Да. В моем полно воспоминаний.

– Конечно. Запросто. Душ вон там. Рядом с чуланом.

– А как иначе. Ваша квартира – такая же, как моя, только строго наоборот.

– А, ну да… другая сторона стены…

– У вас нет одежды, в которую можно переодеться?

– Нет, нету. Только… ой, погодите, есть! Вот, можете взять вот это!..

Я вручил ей спальную одежду, которую Бесси хранила у меня в квартире.

Математичка взяла широченную футболку и подержала перед собой на вытянутой руке.

– А поменьше у вас ничего нет?

– Извините, женская одежда у меня только такая. Правда, имеются еще свитера с ромбиками, если хотите…

Женщина взяла одежду Бесси с собой в ванную, и пока там шумел душ, я приготовил чашки для чая и поставил их на стол. Когда она вышла, на ней была длинная футболка, но шорты и хлопковые трусики, что я ей дал, она держала в руке. Волосы у женщины были влажны, а макияж смылся под душем. Глаза у нее еще были зримо красными от слез.

– Вот… – сказала она и протянула мне шорты и трусики. – Так и не смогла себя заставить их надеть…

Я зашел к себе в спальню и засунул эту одежду обратно в комод, где ее держала Бесси. А когда вернулся, женщина уже сидела за кухонным столиком.

– Спасибо, – сказала она, когда я поставил перед ней чашку горячего чая, от которой шел пар. Сидела она, скрестив ноги и заткнув полу футболки себе между бедер.

– Не за что, – ответил я. И потом: – Не хотелось бы лезть не в свое дело. И вы не обязаны мне, конечно, отвечать. Но не спросить я не могу… у вас все в порядке?

Женщина покачала головой.

– Я не хочу об этом говорить.

– Само собой, – сказал я. – Меня вполне устраивает.

– Просто, ну, он получил докторскую степень. А у меня только магистерская…

– Не понимаю.

– Да, с чего бы вам понимать. Вы же администратор.

– Не желаете ли объяснить?

– Все сложно.

– Я готов выслушать.

– Я правда не хочу об этом говорить…

– Ага, – сказал я. – Очень вас понимаю.

– Спасибо, – сказала она. – Ценю ваше понимание…

Женщина отпила чаю. Затем без предупреждения и с избыточными подробностями рассказала мне то, о чем не хотела говорить. О своей ссоре с преподавателем матанализа. О том, как они только покончили с самым поразительным сексом, но затем, лежа в объятиях друг друга, доплыли до темы распределения задач на грядущий семестр. Кому достанутся занятия рано поутру. А кому – такой график, чтобы выходные подлиннее. А кому – занятия у старших курсов, к которым все стремились. И эта вот дискуссия вылилась в серьезные разногласия.

– Почему мне всегда выпадают утренние занятия? – всхлипывала она. – Почему я не могу время от времени преподавать матанализ?

И тут она заговорила о развитии их ссоры и о том, как для того, чтобы оправдать собственное преподавание высшего, он мимоходом намекнул, что его собственный уровень знаний для этого подходит больше, чем ее. Что его методы обучения для студентов высших курсов и программы высшего уровня уместнее. Что его стиль преподавания для выражения невыразимого гораздо современнее.

– Он обфыркал мою педагогику! – всхлипнула она.

Я сочувственно кивнул. Не зная, что делать, я придвинул стул поближе и обхватил рукой ее вздымавшиеся плечи.

– Все хорошо, – сказал я, стараясь ее утешить. – Среди лекторов есть и другие преподаватели математики…

Но она была безутешна.

Той ночью женщина спала у меня на тахте под одеялом, которым я ее укрыл, и всю ту декабрьскую ночь мне оставалось лишь беспокойно лежать у себя в постели и не спать. И когда наутро я ушел в контору, она по-прежнему спала у меня под одеялом. В окно кафетерия я увидел, что за своим столиком уже сидит Уилл. Я постучал в стекло. Уилл оторвался от газеты и подошел, чтобы меня впустить.

– У меня на тахте спит математичка, – сказал я, заняв свое привычное место напротив за столиком в углу. Хотя день уже был в разгаре – почти обед, – никаких работников в кафетерии не было. На каникулах еда не подавалась. Зал был заброшен, все стулья сложены на столы, и мы с ним вдвоем просто сидели за столиком друг напротив друга, как старые любовники, а не в обществе кого-нибудь другого, кто мог бы оказаться на нашем месте.

– Математичка спит у вас на тахте?

– Да.

– Та хорошенькая, из вашего коридора?

– Да?

– В футболке?

– Да.

– Вы тот еще кобель, Чарли!..

– Нет-нет-нет. Все не так. Она зашла прошлой ночью. Поссорилась с учителем матанализа. Она была безутешна. Я как мог ее утешил. А потом она заснула. Когда я уходил, она еще спала.

– И что же вы теперь планируете делать? Каков ваш план, раз у вас на тахте спит молодая математичка?

– Не знаю. Это как-то неожиданно. Есть соображения?

Уилл подумал не дольше мгновенья. Затем сказал:

– Сойдитесь с этой телкой!

– Что, простите?..

– Если стучится случай, Чарли, мальчик мой, надо открыть ему заднюю дверь! Иначе вы никогда не узнаете, о чем могли бы впоследствии сожалеть. Как моя жена говаривала – она так говорила: Смиткоут, сукин ты сын, лучшее, что было, к чертовой матери, у нас в браке, – та девчонка из супермаркета…

– Мистер Смиткоут?

– Вот-вот, Чарли. Та девчонка из супермаркета спасла наш брак! И это – из уст женщины, с которой я провел тридцать восемь лет моногамии.

Вокруг нас кафетерий был безмолвен и уныл. Уилл по-прежнему нянькал манерку и сигару. За окном его сине-зеленый «олдзмобил» все так же стоял на парковке боком, перекрывая три соседних стояночных места, включая и парковку для инвалидов. Я рассчитывал, что Уилл как-то пояснит заявление своей жены о спасении. Но он не стал. Лишь сделал долгий глоток из манерки и еще одну затяжку сигарой. Наконец заговорил я.

– Мистер Смиткоут, – сказал я. – Можно задать вам вопрос?

Уилл вытер рот рукавом.

– Об истории?

– В каком-то смысле.

– Ну, у меня каникулы. Встретимся после, когда у меня конспекты с собой будут…

Я рассмеялся и покачал головой.

– Не волнуйтесь – я не о том. Вообще-то мой вопрос отчасти касается истории, но главным образом он и не об истории. Видите ли, мне просто стало интересно, не могли бы вы рассказать мне кое-что о своей жене. Вы о ней упоминаете жуть как часто, мистер Смиткоут, но лишь время от времени – и клочками да кусочками. Если по правде, вы мне о ней никогда уж очень-то и не рассказывали. А мне стало любопытно, знаете, захотелось услышать побольше. И вот я хотел спросить, не могли б вы рассказать мне еще о своей жене и какой она была, пока не скончалась?

Уилл хорошенько отпил из манерки. Затем сказал:

– Хммм. Моя жена. Да нечего вообще-то тут рассказывать. То есть что можно сказать о человеке, с которым провел тридцать восемь лет своей жизни? Вот вы бы что сказали, Чарли?

– Даже вообразить не могу…

– Так давайте я вам скажу… немного чего можно. Тридцать восемь лет – это чертова прорва времени. Тут не поспоришь. Но что-то бежит слов. Так давайте и пытаться не станем, ладно? Нет, давайте уж я вам лучше кое-что другое расскажу. Давайте я вам расскажу о том, что можно выразить словами. Давайте я вам расскажу про ту девчонку из супермаркета!..

И тут Уилл в красочных подробностях рассказал мне о женщине из супермаркета, которая где-то в середке брака пленила его воображение. Как они вдвоем невинно повстречались у продуктовой тележки и как у них развились отношения, которые продлились несколько лет. И когда его жена об этом как-то впоследствии узнала – он сам нашел случай ей об этом сказать, – между ними все изменилось.

– То было как день и ночь, – сказал он. – А миг покаянья стал сумерками.

В пышных подробностях Уилл рассказал мне о том, чем занимались они с девушкой из супермаркета все годы, что были вместе. И как день, когда он наконец решился эти отношения прервать, стал самым трудным в его жизни.

– Ну или, по крайней мере, вторым самым трудным, – сказал он. – Да, вероятно, это был второй самый трудный день в моей жизни. Но он до сих пор не превзойден.

Внимательно слушал я повесть о разделенной любви и восстановленном браке. Со временем голос его стих, и Уилл еще хлебнул из манерки. Ясно было, что он достиг конца своих воспоминаний.

– Так, а могу я, значит, задать вам еще один вопрос, мистер Смиткоут?

– Если надо…

– Почему вы все время здесь? В этом кафетерии? За этим столиком? Вы, похоже, постоянно сидите на одном и том же месте. Почти все свое время проводите тут под табличкой «НЕ КУРИТЬ». Но почему? Вам разве никогда не хочется пойти домой?

Уилл чуть хохотнул. Но не по-доброму. Среди слышимого смеха бывает хороший смех – и другой разновидности, так вот, хохотнул сейчас Уилл смехом другой разновидности.

– А что такое дом, Чарли? Вы задали простой вопрос. Но чтобы вести разумную дискуссию, нам нужно быть точными в определениях, верно? Нужно убедиться, что мы тут говорим об одном и том же…

– О доме?

– Да. Вы можете мне сказать, что такое дом?

– Дом – это… дом – это где вы живете.

– И?

– И спите. Это где вы живете и спите.

– Хорошо. И?..

– Ну, и книжки читаете. Дом – это место, где можно жить, спать и читать публицистику, когда окружающий шум так громок, что о сне не может быть и речи.

– И, значит, ваш дом – это ваша квартира в корпусе для расселения преподавателей?

– Теперь – да.

– Это ваш дом?

– Да.

– Потому что вы там живете?

– Да.

– Нет, Чарли. Это не дом. Дом – это нечто большее. Гораздо большее. Ну да, вы, конечно, сейчас живете в Разъезде Коровий Мык. Но Разъезд Коровий Мык вам не дом. Марша Гринбом живет в этом своем чулане-студии с тех пор, как переехала в Коровий Мык, но чулан этот ей не дом. Я проживаю в двухэтажном доме, где раньше обитали мы с женой. Только это было много лет назад, а все имеет склонность меняться. Тут, в темном кафетерии, видите ли, я потому, что у меня больше нет дома, куда можно было бы пойти.

– Вы бездомны?

– Нет, я не бездомен – я же в штате, ради всего святого. Но дома у меня нет. Уже нет. И уже два года как нету. – За окнами кафетерия к концу клонился самый короткий из дней. Начиналась самая длинная ночь. Уилл допил манерку до конца. – Черт бы драл, – сказал он. И затем: – Все просто обожают супермаркет, нет? Супермаркеты огромны. И внушительны. Они прекрасны, изобильны и бывают полезны, когда вам нужен какой-нибудь особый предмет, экзотический, который трудно найти. Но супермаркет – это не дом.

Мне показалось, будто я понимаю, о чем он. Или хотя бы что он пытается сказать. И потому я сменил тему еще один последний раз.

– Мистер Смиткоут, – сказал я. – А вы можете рассказать мне кое-что об истории? Я знаю, у вас отпуск и все такое… но вы готовы поведать мне, как устроена сама история? Мне это частенько бывало интересно. И вы, похоже, как раз тот человек, кто способен мне это разъяснить. Сидя тут, в этом пустынном кафетерии. За окнами гаснет дневной свет. Академический год достиг своей переломной точки. Семестр – окончания своего воплощенья… или, если угодно, начала своего растворения. Мистер Смиткоут, расскажите мне, пожалуйста, об… истории?

Уилл не стал отвечать сразу же. С нескрываемым скептицизмом рассматривал он меня через стол. И слышно было, как под тихий гул кафетерия рядом со льдогенератором фоном мелют жернова времени. То был миг, который я буду помнить долго. Всем существом своим я ждал его ответа.

* * *

В тот день я вернулся домой и застал математичку за моим кухонным столом – она сидела и читала первые главы «Справочника для кого угодно: любовь и общинный колледж».

– Надеюсь, это ничего, что я еще здесь, – сказала она, откладывая книгу в сторону. – У меня просто нынче в квартире так одиноко. Надеюсь, вы не возражаете, что я позволила себе вольность остаться?

– Конечно, – сказал я. – Оставаться – это хорошо. А вольность всегда предпочтительней своей альтернативы…

– Я старалась быть полезной. Пока вас не было, я прибралась у вас в спальне.

– Правда?

– И погладила вам рубашки.

– Спасибо!

– И переставила женские туалетные принадлежности в вашей ванной.

– Что?

– Они стояли не по порядку. Надеюсь, это ничего?

– Не по порядку?..

– А если нет, просто верните их на прежние места…

Женщина поднялась от стола.

– Чаю? – спросила она.

– Буду признателен… – ответил я, после чего: – Спасибо…

Женщина налила чаю, который уже вскипятила, затем поставила чашку передо мной на стол.

– Как прошел день?

– Прекрасно. Я же администратор в области образования. Все мои дни проходят прекрасно.

Женщина кивнула, словно раздумывала над неким экзотическим и далеким понятием. Потом звякнула, опуская свою чашку на блюдце.

– Должна вам признаться, – сказала она. – И это касается вас. Видите ли, я была не права, думая то, что думала. Я очень ошибалась в вас.

– Неужели?

– Да. Я всегда видела в вас только образованческого управленца. А допускала я это лишь из-за того, что вы были… ну, понимаете – что в вас больше ничего не было. А теперь вижу, что оттенков в этом больше…

– Правда?

– Да. Жизнь сложнее, чем кажется. Теперь я вижу, что вы можете быть гораздо большим. Что управлению образованием не обязательно быть точной противоположностью просвещения в классе. Что эти две ипостаси могут сойтись воедино вполне прекрасно – как пересечение двух множеств. Что примирение может так же возбуждать, как и боренье…

Женщина легонько провела тылом пальцев мне по щеке.

– А вот если вы еще и сбреете эту свою бороду, то вообще станете чем-то другим.

– Да ну?

– Попробуем?

Женщина завела меня в ванную, я вытащил бритвенные принадлежности и повозился с ними, а пока намыливал себе лицо и правил бритву на кожаном ремешке, она сидела на унитазе с закрытой крышкой и наблюдала за моим отражением в зеркале.

– У вас еще осталось под правой скулой… – говорила она.

И я нащупывал пальцами это место и сбривал, что находил.

– Обожаю смотреть, как мужчина бреется, – замечала она.

И я удовлетворял ее склонность, как мог.

Закончив, я повернулся к ней. Она встала с крышки унитаза.

– Прекрасно! – сказала она. После чего: – Нам надо заниматься этим чаще!

Медленно провела она рукой по моей свежевыбритой коже. Рука у нее была прохладна и мягка; она была очень юной и очень гладкой.

– Можно спросить? – сказала она.

– Конечно, – ответил я.

– Вам нравится математика?

Я откашлялся.

– Не знаю, – сказал я. – Она, э-э, необходима…

– Да, но вам она нравится?

– Полагаю, можно сказать, что и нравится. То есть, да, нравится. Мне нравится математика.

– Мне другое говорили.

– Вот как?

– Да. Я слышала, что математика вам не нравится. И это очень жаль.

– Не уверен, кто вам такое мог сказать, но это было бы не вполне правдой. Еще совсем недавно, в начальной школе вообще-то, математика была одним из моих самых любимых предметов. Математика, обществоведение, чтение – мне они все нравились…

– А теперь?

– Ну, сейчас я предпочитаю общественные науки. Хотя и математика обладает определенной таксидермической привлекательностью…

– Так вы к ней открыты?

– Да.

– Это хорошо. Потому что я обожаю математику…

Тут женщина вытянула перед моей парадной рубашки у меня из брюк.

– Математика эрогенна… – промурлыкала она. – Математика – это сам экстаз…

– Да… – сказал я. – Я начинаю видеть это отчетливее…

– Математика – испытующая головка в нашем поиске внутреннего знания. Она – пульсирующий клитор интеллекта…

Теперь она расстегивала на мне ремень.

– Без математики не будет ни любви, ни логики. Не будет предварительных ласк. Никакого процесса численного измерения трепетного подступа к оргазму.

– Да… – сказал я.

– Вы согласны?

– Да.

– Правда согласны?

– Да!

Оттуда она повела меня в спальню.

– Я застелила вам постель, – сказала она и показала на аккуратно сложенные покрывала. – Она ждет вас с самого утра.

– Я вижу.

– Я жду вас с самого утра.

– Да ну!

– Надеюсь, вы не против…

– Вовсе нет.

– Учтите, пожалуйста, что я это делала уже много раз.

– Очевидно.

– Таков мой талант.

– Заметно.

– Вы способны его оценить?

– Несомненно. Все так туго и твердо…

– Отец у меня был солдатом. У него дайм от поверхности отскакивал.

– Это произвело бы впечатление.

– Хотите посмотреть?

– Конечно.

– Видите?

– Да.

– Произвело?

– Весьма.

– На меня тоже.

– Правда?

– Да.

– Я рад.

– Это хорошо.

– Я сейчас ощущаю ваш треугольник?

– Среди прочего.

– Нужно всегда быть открытым новым ощущениям.

– Да.

– Включая математику.

– Да!

– Думаю, что уже вижу, как начинаю любить математику.

– Никогда, знаете, не поздно.

– Может, у меня запоздалый расцвет?

– Некоторые цветы растут дольше других.

– Без вас я так бы не смог.

– Давайте не будем забегать вперед.

– Я постараюсь.

– Старайтесь сильней.

– Стараюсь.

– Нет, не так. Вот так!..

– Вот так?

– Да.

– По-моему, понял…

– Ваше уравнение по-прежнему очень линейно.

– Спасибо!

– Пожалуйста. Но давайте попробуем что-нибудь повышенной сложности, а?

– Повышенной?

– Да, не стоит успокаиваться на знакомом. Вы когда-нибудь переживали производную?

– Что?

– Или красоту интеграла?

– В последнее время – нет.

– Позвольте мне вам ее открыть…

– Ладно…

– Я вам ее открою медленно и откровенно…

– Да…

– Чтоб вы ее увидели…

– Да…

– …во всем ее великолепии…

– Мне кажется, я ее вижу…

– Прекрасна ли она?

– Да!

– Вам она способствует?

– Способствует. Но вот это моему уравнению раньше никогда делать не доводилось…

– Никогда?

– Ну, давно, во всяком случае.

– Как давно?

– Не помню. С первого курса колледжа, наверное.

– Ну а теперь может!

– Поразительно…

– Не останавливайтесь.

– Ладно.

– Конец уж виден.

– Ладно.

– Мы близки.

– Хорошо.

– А вы?

– Несколько.

– Давайте насладимся вместе.

– Я попробую.

– Могу помедленней, если хотите.

– Нет, не надо.

– Вы уверены?

– Да.

– Но что это?

– Что что?

– Этот звук.

– Какой звук?

– Этот звук, доносящийся от вашей тумбочки. Рядом с будильником. Что это?

В тиши моей квартиры громко и неуместно звонил телефон.

– Телефон.

– Не отвечайте!

– Конечно.

– Он прекратит.

– Я знаю.

– Мы уже рядом…

– Точно.

Через несколько минут очень громкий телефон смолк, но тут же зазвонил опять так же громко.

– Опять телефон…

– Пусть звонит.

– Сколько времени?

– Почти два.

– Два?

– Да, два.

– Два часа?

– Да, сейчас два часа!

– Точно или примерно?

– Примерно. Сейчас примерно два часа!

– Это будет ночи или дня?

– Боже мой, Чарли, неужели это и так важно? Сейчас?!

– Извините, но я администратор в области образования. Такие вещи для меня важны.

– Сейчас?!

– Нет, наверное – нет…

– Так пускай этот проклятый телефон себе звонит!

И я предоставил ему звонить.

Потом она сказала:

– Как видите, мы уже перешли на повышенный уровень.

А я сказал:

– Да, я заметил.

– Вы чувствуете перемену в скорости?

– А я это чувствую?

– Для таких вещей существуют слова.

– Мне все равно нравится.

– Вас удивляет?

– Удивляет.

– Вас ошарашивает?

– Немножко. Все это для меня так ново.

– Думаю, вы начинаете осваиваться.

– Я определенно стараюсь.

– И это меня возбуждает…

– Я рад.

– Как профессионала…

– Очень рад.

– …И как женщину.

– Одновременно?

– Да. Но в особенности как профессионала…

Телефон зазвонил опять. И точно так же громко. Но на сей раз мне пришлось остановиться.

– Это может оказаться важным, – сказал я.

– Не сейчас! – прорычала она. – Мы близки!

И так я оставил его звонить. И звонить. И звонить. И звонить. И звонить. И звонить. И звонить. И когда он зазвонил снова, я даже послушать не обеспокоился. Мне было что посмотреть. И было что послушать. Зрелища и запахи были непосредственны. В воздухе витала математика. И мы были очень близки.

– Я очень близка, – сказала она.

И она и впрямь была близка – вот только, ну, не была. Телефон зазвонил еще раз, и еще раз мы выждали. И все ждали. И ждали. И вновь он умолк. Только теперь в нетерпении она дотянулась через всю кровать и выколупнула трубку из рычага.

– Я близка, – сказала она раздраженно. И затем в порядке объяснения: – Очень-очень близка.

– Очень близка? – спросил я.

– Очень-очень-очень близка!..

– Ладно, – сказал я наконец. И за чаем спросил: – Так вот какой может быть математика? Для вас она всегда такова?

– Всякий раз, – ответила она, а потом: – Хотя после матанализа становится еще лучше!..

* * *

И вот так я начал проводить свои каникулы, мерцая между качкими приоритетами математики и истории: днем с Уиллом в кафетерии; а по вечерам – с математичкой у меня в квартире. То, что обещало стать холодным и одиноким временем, вдруг превратилось в жаркое приключение. И, как она и сулила, я постепенно полюбил ощущение математики. По многу часов кряду. Через все итерации дня и ночи и во всех мыслимых положениях. Переворачивались столы. Скрипели кроватные пружины. По раскрытым лицам учебников, чьи глянцевые страницы липли к нашим потным спинам. На кухонном столе. У стены. Оседлав раковину. Все глубже и глубже в холодные зимние ночи мы вдвоем исследовали дисциплины друг друга так, что со временем они слились воедино в великом интегральном исчислении любви, в вековечном свете литературы, в старейшем и величайшем из всех верований, что известно под именем истории.

– Истории?

– Да, истории.

При этом взгляд Уилла сосредоточился целиком и полностью на мне. Ясно было, что бурбон исполнил свой долг, и Уилл больше не делает вид, что ему сопротивляется. Но так неожиданно услышав это слово, он навострил уши.

– Так вы про историю хотите узнать, Чарли?

– Да.

– Хоть сейчас и январь?

– Да, – сказал я. – Время позднее, мистер Смиткоут. Зимние каникулы почти закончились, и скоро начнут возвращаться студенты. Преподавательский состав вновь вернется от засухи к зелени. За нашим окном уже становится очень поздно. Самая долгая ночь миновала, и теперь мы направляемся к равноденствию. Так не могли бы вы мне, пожалуйста, рассказать то, что вы знаете о смысле истории?

Уилл оторвал взгляд от манерки и сказал:

– Я, конечно, знаю много чего. Вообще-то я знаю даже слишком много. Потому что это мой источник существования и моя судьба. Я – продукт истории в той же мере, в какой и фактор. Я – ее дитя, и она моя. Как мне, бывало, напоминала моя жена, она так говорила: Смиткоут, нам не выпала карта иметь детей – к сожалению, потомство такого сорта не заложено в твоем божественном плане, – но это ничего, у тебя могут быть иные дети. И потому мои потомки – студенты, и я буду жить в них. Мои дети – мои учения. Мое наследие – мои слова. Даже те выброшенные окурки сигар – мое верное потомство. Каждое мое действие – акт деторождения. Каждое последствие – дитя. У меня сто миллионов детей где-то в этом мире, однако нет ни одного, кто отвез бы меня к врачу на прием, который я пропустил в прошлом месяце. Но повествование становится запутаннее, Чарли. Те истории, что мы, бывало, рассказывали, – ну, рассказывать их нам уж недолго осталось. Так давайте не будем задерживаться на прошлом. Нет, давайте не станем говорить о том, что приходит и уходит. Как школяр истории, я бы предпочел говорить о будущем.

– О будущем?

– Ну да. Будущее, видите ли, есть всего лишь прошлое под личиной. Скорее обещание, нежели его предпосылка. Это прекрасный план, противопоставленный уродству его исполнения. Совершенство против реальности. Идея, превосходящая ее компрометацию. Это шепот. Греза. Исполненное желанье. Это кафетерий в конце длинной эспланады. Дельта, где сливаются все реки. Вечное предчувствие экстаза, а не сам мимолетный оргазм. Будущее – вот наша история. Точно так же, как ваша квартира есть идеальное отражение квартиры математички, только совсем наоборот, так и будущее есть лишь история нашей истории, но в виде ее незримой противоположности: звуков из-за стены. Что бы мы о нем ни думали, друг мой, будущее – меньше следствие нашего прошлого, нежели прошлое – следствие нашего будущего. Так давайте же поговорим об этом, а?..

– Пожалуйста-пожалуйста… – сказал я.

И вот так, сквозь бурбон и через стол, поверх газеты и под вздымавшийся дым своей сигары, Уилл Смиткоут рассказал мне о будущем.

– Будущее – не то, чем, по вашему мнению, оно будет. И никогда оно не таково. Это нетронутый теленок, что прячется посреди пыльного загона. Притопленный валун в великой реке времени. Это неожиданное трение асфальта о человеческую кожу. Будущее настает неуклоннее «олдзмобила», несущегося по трассе. Произвольней семи миллиардов стрел, выпущенных сквозь время и пространство. Оно проворней налетающего на вас получателя социального пособия, решительней спускового крючка, нажатого нечаянно. Будущее – все это, и однако же поистине оно не настает никогда. Оно всегда где-то в отдалении, на шаг опережает вас, сколь быстра бы ни была у вас походка, словно честолюбивая коллега на эспланаде. В некоторых культурах у вас за левым плечом постоянно витает дух – и отскакивает, стоит вам повернуться на него посмотреть. Его могут там обнаружить другие, но для вас его там никогда нет. Сколько б усилий вы ни тратили, вам никогда не преодолеть будущего. Как бы ни старались…

Уилл умолк, и мне показалось, что он может перестать. Чтоб поощрить его, я сказал:

– Но мистер Смиткоут! Что же вы видите в нашем будущем? Сегодня воскресенье, и преподавательский состав вернется в кампус уже завтра с самого утра. Начнут заполняться стоянки машин. Снова загомонят в библиотеке. Все это знакомо и предсказуемо. Все это известно. Но что же еще видите вы для нас? Помимо еще одного семестра аккредитованного обучения? Помимо оглушительного успеха нашей грядущей рождественской вечеринки? Помимо всего этого – что еще вы можете рассказать нам о будущем, до которого мы никак не дотянемся, хоть оно и ждет нас так близко?

При этом Уилл в последний раз затянулся сигарой. И хотя я этого тогда не знал, слова его останутся со мной до моего собственного окончательного растворения. Выдыхая дым в вечность, он произнес:

– Наше будущее, Чарли, ярко лишь как лампочка накаливания, что освещает этот тусклый кафетерий. И как эта лампочка, будущее наше будет проживаться в мире тупой результативности. В будущем валютой жизни станет эффективность. Это она займет место нашей человечности. Ибо тогда настанет день, когда двигаться мы будем быстрее, вырастем выше, жить станем дольше и знать больше – и без особых раздумий мы постепенно начнем считать все это достижениями. Мы сумеем покорить далекие представления, даже не понимая внутренних бурлений наших собственных сердец. Мы взберемся на горы, которых раньше не могли достичь, и разработаем технологии, которых никогда не могли вообразить. Мы начнем поклоняться нашим нововведеньям, как божествам. Инновация станет нашей верой. А результативность будет нашим богом. Прогресс – нашей молитвой. Но у слов наших молитв больше не будет звука. Нашу человечность обменяют на трофеи новизны. И души наши возложат на алтарь непрерывного улучшения. В будущем, Чарли, мы все будем регионально аккредитованы…

Слышно было, как в подсобке завелся льдогенератор. Уилл перевел взгляд на звук, потом снова посмотрел на меня:

– Но это не меняет коренных истин мира. Не меняет природы наших душ. Потому что по-прежнему есть и несказанно высокое. И оно сопротивляется наскокам человека. Время – единственный хозяин, которого я когда-либо признаю. И вода – единственное, что заставит меня верить. Вода – мой проводник. А слова – мое спасение. И Господь во всей милости Его и справедливости станет нашим окончательным Аккредитором и будет ждать нас у врат…

* * *

– Ты ничего не забыл, Чарли?

– Что, прости?

– Ты меня слышал, Чарли. Ты ничего не забыл?

Бесси стояла в дверях моего кабинета. На вид – недовольная. Но и сердитой она не выглядела. За те месяцы, что мы провели с нею вместе, я часто видел ее в гневе. Я видел ее свирепой. В моем присутствии она обижалась и огорчалась. И я бывал свидетелем ее шума и ее ярости, все ее недостатки, предвзятости и ранимость вскипали и переливались через край. Я видел, как она в ответ хлещет наотмашь. И ежился от ее припадков раздражительности. Я видел все это – и не только это. Но такой я не видел ее никогда. В отличие от тех остальных разов, теперь она была попросту спокойна, смирна, далека. Что-то было очень не так. И хотя я знать не мог, в чем тут дело, было ясно, что изменилось что-то важное. И оно невосстановимо. И отнюдь не к лучшему.

– Не забыл ли я чего-то? – ответил я. – Да нет вроде. А почему ты спрашиваешь?

Бесси холодно глянула на меня.

– Забыл. Забыл-забыл.

– Что забыл?

Бесси покачала головой.

– Невероятно, что ты забыл…

– Да что забыл?!

– Ничего, – сказала она. – Давай просто покончим с этим подведением итогов…

– Ну да, – сказал я. – Так на чем мы остановились?

– На чем мы остановились?

– Вот именно, на чем?

– Мы у тебя в кабинете, Чарли. Ты только что провел свою фокус-группу повышенной значимости, и мы стоим у тебя в кабинете. Если внимательно прислушаться, ты еще сумеешь уловить пощелкивание маятника на фоне. У тебя на столе стопка пыльных бумаг. В данный момент ты сидишь за этим столом и держишь в руках два пузырька с пилюлями. Я стою в дверях. Вот на чем мы остановились, Чарли…

– Я не это имел в виду. Я хотел уточнить, Бесси, на чем мы остановились исторически? Потому что хорошее подведение итогов должно дать быстрый обзор того, что произошло только что. Оно должно предоставить результативную историю того, что недавно имело место, его итогов и его смысла. Результативное подведение итогов должно предложить планы на следующие шаги. От него верные слушатели устремляются к выходу с концерта с песней любви в сердцах. Вот что должно делать хорошее подведение итогов, Бесси. Я это точно знаю, потому что некогда прочел в книге, которую дал мне Рауль…

Бесси взирала на меня с холодом во взгляде. Голос ее звучал спокойно. Ее манера сменилась на свою противоположность. Руки она засунула поглубже в карманы дождевика. Глядя на меня, она сказала:

– Ну так давай я тебе с этим помогу. Хочешь поговорить об истории? Позволь мне оказать тебе такую честь. Видишь ли, твоя история начинается несколько месяцев назад, с твоим прибытием на временную автобусную остановку и твоим визитом в бар, где с тобой познакомились мои друзья. Они мне все о тебе рассказали, Чарли. И предупредили меня, чтобы я держалась от тебя подальше. Он не отсюда, сказали они, и не похоже, чтоб хотел стать отсюда. Он держится замкнуто и отчужденно, словно для Коровьего Мыка слишком хорош. Как будто выше всего этого…

– Бесси, о чем ты говоришь? Я никогда не заявлял, что выше чего бы то ни было. Ты к чему со всем этим клонишь?

– Ты хотел песню любви, а?

– Да…

– И попросил меня после всего задержаться, а?

– Да…

– Ты хотел закончить все подведением итогов, а? Ну так давай их и подведем…

– Но…

– Ага. Значит, вот как началась твоя история, Чарли. На временной автобусной остановке. В конце августа. И не думай, пожалуйста, будто все, что могло здесь происходить до твоего приезда, имеет какое-то значение. Потому что его оно не имеет. Для нас, во всяком случае. Твоя история начинается в тот миг, когда ты прибыл в Разъезд Коровий Мык, – когда сделал шаг со ступеньки того автобуса – и ни мгновеньем раньше…

– Бесси?

– Вот каково начало твоей истории. Ну а наша начинается через несколько дней. Видишь ли, наша история начинается с твоего беспрестанного стука в дверь кабинета моего бывшего мужа в самом начале девятого, после чего ты уселся на жесткий пластиковый стул у него в приемной. Пока ждал, ты листал журналы, делая вид, что не замечаешь меня. Однако из-за своей пишущей машинки я видела, что ты следишь за каждым моим движением. Смотришь в глубокий клиновидный вырез моей блузки. Наблюдаешь, как трепещут мои ресницы. Озираешь фигурные контуры моих плеч. Глядишь, как мне на лицо падают мои завитые локоны. Твои глаза были голодны, Чарли. Взгляд – исподтишка. Ты держался, как разведенец на охоте. Оттуда я повела тебя на общее собрание, где познакомила с таинствами жизни в Коровьем Мыке. С личностями. С групповщиной. Я помогла тебе увидеть все таким, каково оно есть, отличить ночь от дня. Мы немного поговорили, и ты дал мне понять, что тебя честно интересует любовь к нелюбимому. Ты пригласил меня на обед. Хоть я и довольствовалась своей ручной печатной машинкой, ты стоял на своем. Я уступила. Держа поднос с обедом, я открыла тебе, какой для меня могла бы стать любовь. Ты мне рассказал, как кастрировал теленка. На меня произвело впечатление. Мы условились встретиться у студии Марши, и я постаралась приехать туда вовремя. Но тебя там не оказалось. Я бродила взад-вперед по тротуару и наконец тебя нашла – полуголого на краю вселенной. Мы поехали на вечеринку у реки. Мы пили пиво. Луна сияла на нас сверху, словно единственная материнская любовь. Я направила тебя к росчисти. Ты написал мне в рот. Я пригласила тебя познакомиться с детьми. Ты все наши совместные выходные потратил на то, чтобы составить отчет по фокус-группе и разработать план по разработке плана на рождественскую вечеринку. Ты перестал бриться. Ты перестал мыться. У тебя мятая одежда. У тебя отросла борода. Ты пристрастился к пилюлям: одну глотаешь за другой, хотя ни те, ни другие не помогают тебе не засыпать… хотя ни те, ни другие не помогают тебе уснуть. Мы разговаривали. Мы еблись. Я мыла тебе посуду. Пришли и прошли два часа пополудни. Мы ждали. Потом ждали еще. А теперь мы в этом вот кабинете, где тикает маятник, а лицо у тебя свежевыбрито. Вот честно, твоя история не очень интересна, Чарли. Хотя лицо у тебя, должна признать, и впрямь смотрится очень мило. Вообще-то глаже и сияющее я его никогда и не видела…

Тут Бесси умолкла. Она вдруг перегнулась через стол к моему маятнику. Металлическая сфера с другого конца качнулась вниз с окончательным звучным щелчком. И после этого сферы затихли. Маятник упокоился у нее под пальцами. Звук пропал навсегда.

– Вот примерно тут мы и остановились, Чарли, – сказала она. – Или же, если использовать твою терминологию, на этом остановились ты и я. Но я тебе только что пересказала не только нашу историю – это еще и наше будущее. Ундуляция подходит к концу. Наше воплощенье истекает. Если бы все случилось немного иначе, как видишь, любовь могла бы стать воскресным выходом на речку, просто вчетвером. Но без толку теперь о таком говорить. И потому, что касается «следующих шагов», – ну, я не верю, что они уже будут необходимы…

Бесси собралась уходить, но потом остановилась и снова развернулась ко мне.

– О, и да… – сказала она. – Еще кое-что. Моя мать хотела, чтобы я тебе передала вот это. Взяла с меня слово, что передам. Поэтому – вот, на…

Бесси сунула руку в карман и вытащила что-то маленькое, темное и тяжелое. Швырнув завернутый кусок кекса с цукатами мне на стол, она повернулась и вышла вон.

Назад: Фокус-группа

Дальше: Последние приготовления