Книга: Смотреть и видеть. Путеводитель по искусству восприятия

Назад: Глава 8 О значении ногтей на больших пальцах

Дальше: Глава 10 Звук параллельной парковки

Часть третья

Город и чувства

Глава 9

Видеть, не видя

Так гляди же, гляди во все твои глаза!Жюль Верн

Ветерок поманил меня дальше, и я последовала за ним.

Придумайте проект, предусматривающий прогулки по городу, и, если вашей судьбе свойственны ироничные повороты, довольно скоро вы утратите способность ходить. Именно это произошло со мной. Через несколько недель после того, как у меня образовалась грыжа межпозвоночного диска и я поняла, что не могу отталкиваться левой ногой. То есть в целом я могла пользоваться ногой, но не могла пользоваться ей как надо.

Мой седалищный нерв отказался общаться с левой ступней. Меня, конечно, расстраивало, что я не могу бегать (моя небольшая слабость) или поднимать сына (а вот это – необходимость), но по-настоящему меня беспокоило то, что я на время стала инвалидом. Мне повезло: я могла ходить, хотя это было трудное и неспешное дело. Даже после операции ступня оставалась парализованной, и мне приходилось переносить ногу, ставя ее вбок, вместо того, чтобы этой ногой отталкиваться.

В эти несколько месяцев улицы для меня изменились, как они, безусловно, меняются для всех людей с временной или постоянной травмой – или для тех, чья травма представляет собой обычное старение. Левая сторона тела утратила чувство равновесия, поэтому, чтобы повернуть в сторону, мне приходилось опираться на правую ногу. Из-за этого все привычные действия (когда мне приходилось сделать шаг назад, чтобы уступить место в лифте, или посторониться, чтобы пропустить прохожих на узком тротуаре) выходили у меня очень медленными и еще долго – утомительными и неуклюжими.

Я обнаружила, как много действий мы совершаем, когда встречаем людей. От Фреда Кента (и, косвенно, от Уайта) я узнала о “танце” пешеходов на тротуаре. Хотя на первый взгляд кажется, что взаимодействие с другими пешеходами начинается лишь в тот момент, когда они приближаются на расстояние вытянутой руки, на самом деле мы задолго меняем траекторию своего движения и скорость шага. Теоретически. Теперь я испытала это на практике. В отсутствие нервов, посылающих мышцам сигналы о необходимости изменения траектории движения, пешеход становится бредущей вслепую мишенью. Пока я болела, я вступила в такое количество тактильных контактов, в какое не вступала за десятилетие своей городской жизни.

В разгар мучений я встретила Арлин Гордон. Стоял жаркий день. Вдоль тротуаров булькали и жужжали кондиционеры, охлаждая укрывшихся за закрытыми окнами обитателей квартир. Скамейки в парках стояли пустые. Я почти слышала, “как растет трава и как бьется сердце белочки”.

Я повернула за угол и вышла на широкую улицу, целиком открытую солнцу. Неподалеку трещал электрогенератор; над горизонтом метался звук сирены; когти собачки, которую тащили на полезную прогулку, скрежетали по бетону, и все эти звуки плавились в воздухе. На тротуаре змеями извивались шланги, изливая свое содержимое под деревья, пахнущие влажной землей. Поравнявшись с третьим по левой стороне улицы домом, стоявшим чуть в глубине, я подошла к двери. Дверь со вздохом открылась. Я прошла через холл с мраморным полом, кое-как заползла вверх по ступенькам, проковыляла к лифтам, нажала на кнопку, вошла и снова вышла через шесть гудков. На седьмом этаже я повернула налево и услышала: “Александра?”

Гордон стояла в дверях напротив. Высокая, улыбающаяся, с красиво уложенными белейшими волосами, она одной рукой придерживала дверь, а второй приглашала меня войти. Ее пальцы были направлены чуть влево от меня, но, когда я поздоровалась с ней, она смотрела мне прямо в глаза. На фоне кричаще яркой синей блузки глаза Гордон переливались сине-зеленым. Она провела меня в небольшую чистую квартирку. Жалюзи были опущены, и в комнате стоял приятный полумрак. В книжном шкафу стоял телевизор, аккуратные ряды книг и бесчисленные безделушки: изящные фарфоровые шкатулочки, крошечные каменные статуэтки тюленей, слонов и птиц.

Я подошла, чтобы рассмотреть безделушки, и Гордон сказала: “Вы можете выбрать одну, и я расскажу вам про связанное с ней путешествие”.

Я положила ей на ладонь одну из вещиц. Она бережно сжала ее, опустив глаза. Быстро ощупала. Открывая крышку, произнесла: “А, это одна из моих шкатулочек. Что же это… картинка на крышке… Цветы… Уверена, это из Китая. Я была в Китае дважды – на самом деле трижды, если считать Гонконг”.

За последние сорок или около того лет Гордон путешествует по миру, часто в компании друзей. Однажды она побывала в трехнедельном круизе по Северной Атлантике, объехав Исландию и Гренландию. В каждом путешествии она покупает сувениры – безделушки, которые она называет “мои фотографии”. Сегодня, в этот жаркий день, она ездила в “Сторм-Кинг”: музей под открытым небом к северу от Нью-Йорка, где на нескольких сотнях акров ухоженного ландшафта расставлены огромные скульптуры.

“«Сторм-Кинг»! – с улыбкой проговорила она. – Я была поражена, когда попала туда, потому что была там много лет тому назад. И все там оказалось совсем не таким, как в моих воспоминаниях”.

Это ее удивление, многочисленные путешествия и привезенные из них сувениры могли бы показаться совсем не интересными, если бы не тот факт, что последние сорок два года Арлин Гордон была слепой.

Ее воспоминания о “Сторм-Кинг” были смешанными: не выдуманными, но и не основанными целиком на ее собственных чувствах. Частично они сформировались под влиянием описаний ее спутников. Большую часть своих поездок Гордон видит глазами тех, кто путешествует с ней. Она просит их описывать вслух увиденное – и не только впечатляющие, но и обыденные вещи.

“Все эти годы я путешествую с друзьями, – продолжила она. – И все они говорят, что видят гораздо больше, потому что с ними я”.

Воспоминания Гордон о “Сторм-Кинг” также основаны на незрительном восприятии мира. Должно быть, ее память хранит запах воздуха, и то, как звуки отражаются от лужайки и металла и улетают в небо, и ощущение пространства, складывающееся на основе того, сколько времени занимает переход от одного экспоната к другому.

Я размышляла об этом в ее полутемной прохладной квартире. Гордон сидела в метре от меня, очень прямо, повернув лицо в мою сторону. Когда она говорила, ее взгляд будто находил мои глаза, а потом уходил слегка вверх и влево – совсем как у зрячих. Ее поведение было образцом того, как люди во время разговора устанавливают зрительный контакт.

Слушая, она неподвижно смотрела в мою сторону, остановив взгляд на моих глазах. Когда мы заговорили об ее семье, она махнула рукой в пространство над моим левым плечом – куда-то в стену за широким диваном. Проследив за ее жестом, я увидела то, чего сама она видеть не могла: две фотографии, которые она, тем не менее, безошибочно описала. Ее сын, теперь уже взрослый, сделал снимки с промежутком в десять минут. На них изображена естественная дамба где-то в Северной Атлантике: сначала покрытая водой, а после, когда начался отлив, обнаженная. Свет играл на воде в точности так, как описала Гордон.

Я решила встретиться с Гордон и пойти с ней на прогулку по городу именно потому, что она слепа. После нескольких прогулок я поняла, чего многим из них не хватало: впечатлений помимо зрительных. Ничего удивительного в этом нет, все-таки люди – визуальные существа. Глаза занимают главенствующее положение на нашем лице. Мы обладаем трихроматическим зрением, достаточным для того, чтобы изобрести “Техниколор” – изображение мира с использованием миллиона цветов. Зрительные зоны с сотнями миллионов нейронов, обрабатывающих информацию о том, что мы видим, занимают пятую часть коры головного мозга. Глаза дарят нам восхитительные изображения. В результате мы обычно не обращаем внимания ни на что, кроме зрительной информации. Одежда, которую мы носим, дома, в которых мы живем, места, которые мы посещаем, и даже люди, которых мы любим, – все это мы оцениваем главным образом по внешним (зрительным) признакам.

Однако мир, в котором мы живем, ни целиком, ни даже преимущественно не описывается светоотражающими характеристиками предметов. А как же запах молекул, составляющих все окружающие нас предметы, или едва ощутимые запахи, носящиеся в пространстве? Или колебания воздуха, которые мы ощущаем как звук – или частоты, находящиеся ниже и выше нашего слухового диапазона? Я предположила, что человек, утративший зрение, сможет показать мне, пусть и поверхностно, городской квартал таким, каким я не вижу его широко открытыми глазами.

Та идея, что у людей, лишенных зрения, сильнее развиты все остальные чувства, – не домысел. Вследствие необходимости, а также особенностей нервной системы, которая оказалась гораздо более адаптивной, чем считали ученые всего несколько десятилетий назад, слепой человек “видит” мир с помощью других чувств. Слепые от рождения люди зачастую настолько легко ориентируются в мире зрячих, что, глядя на их движения, почти невозможно догадаться, что они не видят, куда идут.

Половину своей жизни Гордон была слепой. Она ослепла в сорок с чем-то лет, после многих лет ухудшения зрения и безуспешных хирургических операций. Вышло так, что в то время она работала в одной городской организации, которая помогала людям с ослабленным зрением приспособиться к миру. Будучи социальным работником и помощником своих незрячих клиентов, она знала и имела доступ к лучшим технологиям, которые могли помочь. Однако ослепнуть в зрелом возрасте – это совсем не то же самое, что родиться слепым или ослепнуть в раннем детстве. У тех, чья слепота вызвана проблемами с глазами, зрительная кора остается неповрежденной. Она по-прежнему готова интерпретировать то, что видит человек, однако внезапно оказывается никому не нужной и не получает информацию от зрительного нерва. Безуспешно ожидая поступления информации из той двери, которая больше не откроется, она в конце концов начинает воспринимать сигналы, поступающие через “боковые двери”: через другие органы чувств или даже другие участки коры головного мозга. Вместо того чтобы отключиться, зрительная зона начинает работать активнее, чем прежде.

Результат удивителен. Хотя слепоту едва ли можно назвать незначительным нарушением, мозг слепорожденного младенца претерпевает серьезные перестройки, которые позволяют растущему ребенку опираться на другие сигналы, полностью заменяющие ему зрение. Ученые впервые обнаружили это (как и большинство вещей, которые мы знаем о нашем мозге) у обезьян. Конечно, животные не подписывались на это: данные, о которых вы сейчас прочитаете, были получены благодаря мучительной смерти целой армии обезьян, которой наверняка бы хватило, чтобы напечатать на пишущей машинке ту самую пьесу Шекспира. Сходство между мозгом обезьяны и человека достаточно велико, чтобы ученые могли экстраполировать на человека данные, полученные в экспериментах с обезьянами, и в то же время это сходство слишком мало, чтобы ученые отказались от принесения обезьян в жертву науке.

Общих черт очень много. Во-первых, наши мозги имеют примерно одинаковую форму: они похожи на пельмень, в который положили слишком много начинки: обширные полушария с небольшим комочком сзади (мозжечок, который контролирует движения и поэтому является очень важным комочком). В начале XX века немецкий невролог Корбиниан Бродман составил карту коры – внешнего слоя головного мозга – приматов, идентифицировав десятки зон, в которых клетки выполняют принципиально разные задания. Есть зрительные зоны; обонятельные зоны; слуховые зоны; зоны, реагирующие, когда вам щекочут живот; зоны, координирующие движения, когда вы тянетесь за чашкой. С помощью этой карты Бродман успешно продемонстрировал, что мозг – это не просто универсальный склад ощущений: когда ваши глаза замечают горизонтальную линию лезвия ножа, поднесенного к пальцу, это событие регистрируется в одной зоне мозга; боль же, которую мы ощущаем, когда лезвие входит в палец, регистрируется другой зоной. Самым замечательным в работе Бродмана (поля, которые он идентифицировал, теперь носят его имя) было то, что он смог составить карту, на которой показал форму и примерное местоположение каждой зоны в любом мозге. “Зрительная зона” в вашем мозге более или менее совпадает с моей (“более или менее” – важная поправка, определяющая разницу между вами и мной). Теоретически каждый из нас мог бы вырезать этот участок мозга и обменяться им с другим человеком (при условии, что мы знали бы, как это сделать, а также при условии, что нейроны регенерировали бы как суккулентные корни, чего они не делают). Судя по всему, роль клеток мозга предопределяется геномом. Близнецы, одинаковые во всем, рождаются с одинаковым мозгом. Позднее, когда они взрослеют, приобретая уникальный для каждого опыт, их мозг развивается по-разному – как, разумеется, и любой другой мозг. Но ни один мозг не перестраивается настолько сильно, чтобы его нельзя было соотнести с картой Бродмана.

За одним исключением. Мозг людей, испытавших продолжительную сенсорную депривацию, устроен по-другому. Изучение таких людей и других животных показало пластичность мозга: его способность к фундаментальным перестройкам, особенно (а в некоторых случаях и исключительно) в раннем возрасте.

Пластичность мозга обусловлена тем, как он распоряжается информацией об окружающем мире. Согласно Бродману, то, что мы видим глазами, поступает в зрительную зону затылочной доли. Когда мы видим объект или позднее вспоминаем о том, что видели его, в зрительной области активируются специальные клетки и связанные с ними другие нейроны, что в совокупности приводит к работе нашего воображения и может быть зарегистрировано с помощью томографа.

Теперь представим, что вы смотрите на многочисленные образцы объекта определенного типа. Для простоты допустим, что вы устроились на работу, где нужно искать синие, бракованные, шарики на заводе по производству зеленых шариков. Эта работа отразится на вашей зрительной коре: она поменяет свою структуру под влиянием того, что вы видели множество зеленых шариков, и станет с повышенным интересом реагировать на синие. Это упрощенное описание того, что постоянно происходит в естественных системах. Наш мозг изменяется под воздействием опыта – и характер этих изменений прямо зависит от характера опыта. Когда мы выполняем какое-либо действие, наблюдаем за явлением или ощущаем запах настолько долго, что становимся в этой области “профессионалами”, наш мозг приобретает функциональные – и визуально заметные – отличия от мозга “непрофессионалов”. Так, мозг Чарли Эйзмена изменился под влиянием насекомых, мозг Пола Шоу наполнен шрифтами, а Сидни Горенштейн различает камни так же хорошо, как мы различаем лица. Взгляните на мозг виолончелистки (если, конечно, сможете его достать), и вы увидите в анатомии органа “отпечатки” ее опыта. Слуховая кора в таком мозге будет более развитой – и более крупной, – чем кора людей, не посвятивших жизнь музыке. Но есть и другие, более специфичные отличия. В соматосенсорной коре (участке мозга, который обрабатывает тактильную информацию) есть хорошо распознаваемые группы нейронов, принимающие сигналы от каждого пальца. Иными словами, там есть клетки “первого пальца”, клетки, работающие со “вторым пальцем” и т. д. Соматосенсорное представительство в мозге виолончелистки содержит гораздо больше клеток в участках, относящихся к пальцам левой руки. Почему? А потому, что она постоянно использует пальцы левой руки – не только чтобы автоматически, не раздумывая, воспроизводить нужную ноту, но и чтобы придавать струне нужное давление и исполнять вибрато, делающие звучание музыкальным.

Мозг особенно пластичен в раннем возрасте. Обычно зрительная кора ребенка обрабатывает в основном визуальную информацию, но при этом получает немного данных и от других органов чувств. Но что если ребенок слеп? Мозг пока не изобрел таких изменений, которые возвращали бы зрение ребенку, чьи глаза не реагируют на свет. Однако многочисленные исследования указывают на то, что нейроны зрительной зоны, не получая информации от глаз, начинают перестраиваться. Вместо того чтобы отмереть, все большее количество нейронов начинает возбуждаться, получая сенсорную информацию от носа, рта или кожи. Нейронная пластичность включает изменения в структуре нейронов, частоте их активации или в нейронных связях. В результате слепой ребенок, взрослея, становится сверхвосприимчивым к сигналам от других органов чувств.

Итак, наш мозг изменяется в зависимости от нашего окружения, особенно в раннем возрасте. Мозг даже взрослых людей постоянно трансформируется: простой факт обучения чему-либо указывает на то, что в мозге произошли нейронные изменения – пусть не настолько радикальные, как в детстве. Ребенок, который в первые годы жизни из-за опухоли или другого заболевания теряет целое полушарие головного мозга (то есть половину мозга), развивается относительно нормально. Оставшееся полушарие берет на себя все функции утраченного полушария. Однако у взрослых внезапная потеря половины мозга будет означать утрату огромного количества незаменимых способностей, знаний и опыта – и это настоящая катастрофа. Так, при потере левого полушария человек с высокой вероятностью полностью утратит способность понимать языки, пользоваться речью и писать, и уцелевшее правое полушарие уже не сможет собраться с силами и восстановить эти способности.

Слепорожденному ребенку относительно повезло: его мозг еще может перестроиться. Мозг же взрослого человека не способен на значительную трансформацию. Однако у людей, утративших зрение уже в зрелом возрасте, нередко обостряются другие чувства. Так, ослепший Джеймс Тербер продолжал рисовать своих знаменитых гончих с вытянутыми мордами: он особым образом перемещал карандаш между пальцев, что позволяло изображать голову собаки, не видя результата. Кроме того, художник испытывал зрительные галлюцинации: зрительная система еще считала, что он кое-что видит (например, синий пылесос “Гувер”, танцующие коричневые и плавящиеся фиолетовые пятна, а также бильярдные шары). Эти образы наверняка сказались на эксцентричных записках и рисунках Тербера.

Некоторые слепые люди ощущают запахи ярче зрячих. Оливер Сакс рассказывал о враче, у которого появилась гиперчувствительность к нашим запахам. В первую очередь это, конечно, запах собственно тела, а также ароматы лосьона, мыла, стирального порошка и т. д. В случае этого врача то были и запахи, которые исходят от нас, когда мы встревожены или подавлены. Теперь врач улавливал эмоции пациентов лучше, когда был зрячим. Подобная острота восприятия свойственна не только гениям обоняния: с помощью тренировок или просто внимательности даже зрячий может научиться улавливать эти запахи. Интересно, почувствовала ли Гордон запах лосьона, который я нанесла на лицо, или шампуня, которым я вымыла волосы? Какие чувства она испытывала к запахам человеческого тела: любопытство? Или отвращение?

Если Гордон и беспокоили витавшие в лифте ароматы косметики, то она ничем этого не выдала. По ее словам, после утраты зрения она не приобрела сверхчеловеческих способностей, а просто стала эффективнее пользоваться своими чувствами. И – следом заявила мне, что “через несколько лет поняла, насколько важна кинестетическая память”.

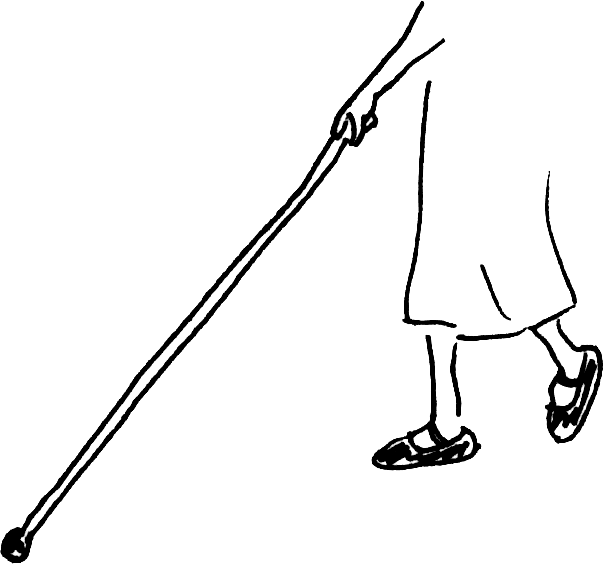

Мы шли к выходу. Я задержалась на лестнице, пытаясь пропустить других жильцов на лестничную площадку и в то же время не отходить далеко от Гордон. Однако она шла вперед уверенно, не обремененная этим визуальным “шумом”. У нее имелась трость, усиливавшая и расширявшая кинестетическую картину мира. Кинестезия – это одно из наших чувств; оно локализовано в теле и определяет то, где в пространстве находятся наши конечности. Рецепторы в мышцах и суставах посылают сигналы в мозг, чаще всего в обход сознания. Кинестетическая память, таким образом, представляет собой мышечную память. Именно она включается, когда я сажусь на велосипед после многолетнего перерыва или пытаюсь сыграть вальс Шопена, который давным-давно умела играть. Хотя чаще всего мы не осознаем собственные кинестетические способности, они всегда с нами. Бывает, нам проще показать, где предмет, или изобразить жестами действие, чем описывать его словами. В этих случаях наши кинестетические способности превосходят даже языковые навыки.

По словам Гордон, в доме, где она жила раньше, она передвигалась по кухне или находила сочетающиеся друг с другом предметы одежды в гардеробе именно с помощью этого чувства: тело “знало”, как оно должно двигаться в пределах кухни или гардеробе. Поэтому для Гордон очень важно, чтобы все находилось на своих местах. После того, как в кухне сделали ремонт и все переставили, она еще долго пыталась взять полотенце там, где оно прежде висело. Новейшая роскошная духовка оказалась бесполезной: она была настолько глубокой, что Гордон теряла внутри форму для выпечки. Старая духовка по размеру точно подходила к форме для выпечки, и Гордон знала ширину и глубину этого пространства.

Когда ее левая рука частично утратила чувствительность из-за пережатого нерва, Гордон поняла, насколько важным было для нее осязание: она пользовалась им в гардеробе, “чтобы узнать, что я беру – трикотаж, шелк или хлопок”. Несмотря на проблемы с осязанием, в день нашей встречи она была одета безупречно. Даже ее трость сочеталась по цвету с одеждой.

Длинная фибергласовая трость с круглым набалдашником была украшена цветной полоской. Гордон, осторожно постукивая по земле примерно в двух шагах перед собой, отставала на полшага. “Если мы подойдем к краю пропасти, – сказала она, – вы упадете, а я нет”. Меня такая сделка вполне устраивала.

Я заметила, что Гордон слегка поворачивала голову в сторону, как бы выставляя одно ухо вперед. Она прислушивалась к стуку трости, которой ощупывала мир на расстоянии шага. “Работа тростью” – так называют использование трости для передвижения – и сегодня остается первым навыком, которому обучают слабовидящих и незрячих. Несмотря на популярность собак-поводырей, трость и сейчас остается самым частым компаньоном слепых людей. Обычно они водят перед собой тростью так, чтобы она описывала полукруг и касалась земли там, куда опустится нога при следующем шаге. Когда слепой человек приближается к трудным участкам – дверям, бордюрам, – он может вести тростью по земле. Чтобы подняться или спуститься по лестнице, пройти вдоль стены, применяются разные техники.

Я заметила, насколько громким сигналом для окружающих служит трость: она буквально кричит о том, что ее хозяину необходима помощь в перемещении по городу. С моей относительно незаметной травмой, из-за которой я временно утратила способность нормально ходить, я понимала, насколько полезна эта “неоновая вывеска”, указывающая на то, что этот человек требует особого обращения. (Допускаю, что кто-то не хочет никакого особого обращения, но на городских тротуарах оно, мне кажется, очень уместно.) В большинстве случаев пешеходы, идущие нам навстречу, на время оставляли игру в “кто кого перехитрит” (когда люди, приближаясь друг к другу, стремятся уступить другому как можно меньше пространства).

Однако главная ценность трости – в том, что она сообщает владельцу информацию о пространстве. Она передает тактильную информацию о поверхности под ногами: трава это или бетон, гладкая поверхность или неровная. Трость позволяет определить местоположение ям, склонов, препятствий и даже рассеянных прохожих, набирающих на ходу эсэмэс (хотя и редко позволяет избежать столкновения с ними). Более того, трость передает информацию с помощью звука. Трость сродни органу эхолокации летучей мыши: она посылает звук – стук, – который отражается от окружающих предметов. Гордон своими натренированными ушами умеет различать звуки, отражающиеся не только от поверхности под ногами, но и от пространства над головой и по сторонам.

Дельфины и летучие мыши обладают естественной способностью к эхолокации: они испускают высокочастотные волны и слушают отраженные звуки. Частоты отраженных звуков формируют картину окружающего пространства. Самое удивительное то, что дельфины и летучие мыши делают это в реальном времени: навык позволяет им невероятно быстро перемещаться в пространстве. Люди (и зрячие, и слепые) до некоторой степени могут обучиться чему-то вроде рудиментарной эхолокации с использованием механических кликеров, однако обычно мы не развиваем этот навык. Это делают лишь слепые. У некоторых слепых такая чувствительность сопровождается способностью слышать отражение щелчков, которые производят они сами. Обладая этим навыком, некоторые слепые могут кататься на велосипеде или скейтборде.

Я поняла, насколько у Гордон острый слух, когда мы шли по ее улице. Это обычная для Верхнего Вест-Сайда улица, застроенная жилыми многоэтажными домами. С тротуара они выглядят почти одинаковыми: нижние этажи обычно облицованы известняком. Чтобы приметить особенную кирпичную кладку, карнизы или фигуры, нужно отойти на какое-то расстояние. Когда мы шли вдоль очередной каменной громады, Гордон вдруг спросила:

– Мы сейчас под навесом?

Мы не были под навесом. На каждом здании, мимо которых мы шли, был навес. Здесь люди могут ждать такси, когда идет дождь, или просто отдыхать: навес создает ложное ощущение защищенности от уличного шума. Но мы с Гордон не были под навесом – хотя как раз подходили к нему.

– Мы примерно в полуметре от него, – ответила я, слегка разочарованная.

Секундой позже мы вошли под навес. Он закрыл нас от немилосердно палившего солнца, и даже я, зрячая и ненаблюдательная, заметила перемену. Тень приятно ласкала руки и голову.

– Я это почувствовала, – удовлетворенно сказала Гордон. – Звук был совсем другой.

Ага. Ага! Звук. Стук ее трости отразился от тротуара, долетел до нижней стороны навеса и вернулся приглушенным. Я внезапно ощутила близость навеса над головой и услышала, как он изменяет звук наших шагов. Я слышала каждое слово швейцара, негромко разговаривавшего с жильцом. Это публичное пространство ощущалось как уединенное, защищенное от городского шума.

Еще три шага вперед, и мы вышли из-под навеса. Звуки снова полетели в небо. Я спросила Гордон, почувствовала ли она, что мы вышли из-под навеса. Она сделала еще шаг:

– Вот теперь вышли.

Я вдруг поняла, что навес для Гордон был с обеих сторон шире, чем тот, который видела я: там стук трости начинал звучать иначе. Гордон видела навес. Просто ее навес был шире моего.

Профессор религиоведения Джон Халл, ослепший на один глаз еще подростком и в зрелом возрасте окончательно потерявший зрение, рассказывает в автобиографии, как дождь окрашивает мир: он “набрасывает цветное одеяло на вещи прежде невидимые. Вместо прерывистого фрагментарного мира монотонный дождь… демонстрирует мне полноту картины в целом”. Лужайка, холм, ограда, тропинка, куст: все становится ярче благодаря стуку дождя. Расстояния, перепады высоты, материалы, изгибы воссоздаются в брызгах и каплях.

Именно так белая трость творит волшебство. Гордон рассказывала мне, что сообщало ей эхо постукивания ее трости. Она слышала, когда между двумя зданиями обнаруживался узкий проход. Она “слышала” высоту зданий и заметила, что мы подошли к школе (в летнее время молчащей), которая стояла немного в глубине. Внутри своего дома она слушала звук полов на разных этажах, чтобы понять, куда привез ее лифт – в гимнастический зал или мансарду. “В комнате с коврами, – прибавила она, – я иногда теряюсь. Потому что не слышу звуков”.

Пользование тростью изменило мозг Гордон. Помимо личного пространства, в которое мы не допускаем большинство других людей, мозг наблюдает и за периперсональным пространством: пузырем, повторяющим очертания наших тел и непосредственно их окружающим. Границы пузыря кончаются примерно там, куда дотягиваются наши конечности, поэтому он крупнее у людей с длинными руками, пианистов и моделей с ногами “от ушей”. Нейробиологи идентифицировали в мозге обезьян и человека клетки, которые избирательно возбуждаются в ответ на звуки, прикосновения и зрительные образы в этом узком пространстве. Даже если ваши пальцы и конечности нормальной длины, вы наверняка когда-нибудь чувствовали, как кто-нибудь проскочил у вас за спиной, пока вы сидели, погруженные в книгу или занятые обедом. В этот момент вы чувствовали свое периперсональное пространство. Потому что даже самый осторожный человек издает во время дыхания и движения едва слышимые звуки, испускает множество запахов, согревает воздух и своим телом изменяет направление отраженных звуков вокруг вашей головы. Мы чувствуем его присутствие.

Замечательно то, что наш мозг увеличивает этот пузырь в ответ на увеличение тела. Попробуйте пару дней носить шляпу-цилиндр, и скоро вы перестанете ударяться им о притолоку; при регулярном использовании бамбуковых палочек для еды мозг начинает считать их продолжением пальцев. Мозг игрока в бейсбол считает биту продолжением рук, труба трубача – это часть его самого. А слепой, умеющий пользоваться тростью, приобретает мастерство и музыканта, и атлета.

Однако этот пузырь, повторяющий очертания цилиндра или палочек для еды, живет лишь пока вы не снимете цилиндр или не закончите обед. Мозг очень пластичен и может быстро приспособиться к новой ситуации, однако когда нужда отпадает, он возвращается к своему исходному состоянию. В рамках одного эксперимента ученые на пять дней завязывали добровольцам глаза и затем с помощью ФМРТ показывали, что зрительные центры (затылочная доля коры головного мозга) испытуемых начинали отвечать на невизуальную стимуляцию, например на ощупывание знаков азбуки Брайля. Экспериментаторы решили, что в результате зрительной депривации в мозге “просыпаются” уже существовавшие связи. По их мнению, в случае слепых людей именно эти связи используются – сначала временно, а потом и постоянно – для извлечения из видимого мира информации.

У человека, долго пользующегося тростью, периперсональное пространство всегда расширено. Его мозг воспринимает пространство вокруг кончика трости совершенно так же, как мозг зрячего воспринимает пространство вокруг его руки. Слепой способен отреагировать на стук трости так же быстро, как зрячий реагирует на предметы вблизи от головы или рук.

Через некоторое время Гордон отпустила мою руку, помня о моем обещании не допустить того, чтобы она упала с обрыва или попала под машину. Ее трость тотчас же нашла громоздкую бетонную клумбу, которую она ощупала, идентифицировала и обошла стороной. Хотя теперь впереди не было заметных препятствий, Гордон почему-то стала сильно отклоняться влево. А слева от нее стояло четырнадцатиэтажное довоенное здание, построенное, как я заметила краем глаза, из камня, сквозь который вряд ли может пройти человек.

И тут я допустила главную ошибку, которую можно допустить во время прогулки со слепым: я попыталась стать ее проводником. Я протянула руку, собираясь схватить Гордон за плечо, чтобы предотвратить неизбежное столкновение со стеной. С трудом сдержавшись, я ограничилась замечанием: “Э-э… Вы отклоняетесь влево. Еще чуть-чуть, и вы…”

Гордон это не смутило. “Да, если я заберу чересчур влево, я врежусь в здание. Но я знаю, где я”.

Меня ее слова не убедили. “Еще немного, и вы натолкнетесь на стену…”

Она остановилась и, казалось, тяжело на меня посмотрела, после чего двинулась вперед, и ее трость ударилась прямо в стену. Гордон быстро ощупала тростью стену и тротуар, будто погладив домашнее животное. После этого она плавно повернула направо – ровно настолько, чтобы идти параллельно стене.

Тут я поняла, что Гордон изменила направление специально, чтобы найти точку отсчета. Посреди бескрайнего тротуара она искала нечто осязаемое, от чего можно оттолкнуться.

По крайней мере, я была не одинока в самонадеянном желании помочь ей избежать травм. Гордон рассказала, что люди постоянно хватали ее, когда она приближалась к зданиям. Но эти люди, как и я, просто не понимали, каким она видит пространство. Она специально шла к зданию.

“Для вас это не препятствие, да? – уточнила я. – Просто ориентир?”

“Именно”, – Гордон улыбнулась, продолжая идти идеально параллельным курсом.

Когда мы выходили из дома, я заметила, как она делает нечто подобное. Вместо того чтобы влиться в поток пешеходов, идущих по тротуару в обе стороны, Гордон пошла наперерез, пока не достигла осязаемого предмета – фонарного столба – на противоположном краю тротуара. Направляясь в пространство с неустановленными границами, она первым делом устанавливала его размеры и очертания.

Не имея визуальной картины мира, она по сути составляла его карту. Зрячий человек, если ему завязать глаза, ведет себя сходным образом. Если его оставить одного в комнате, он сначала будет петлять туда и обратно – а затем попытается найти стену. Обнаружив стену, человек с завязанными глазами пойдет вдоль нее, а затем двинется в противоположном направлении. Всего через десять минут он сможет довольно точно описать форму и размеры комнаты.

По сути, и Гордон, и люди с завязанными глазами формируют то, что психологи называют когнитивными картами: отображениями окружающего пространства в голове. Мы все это делаем, даже в обычных условиях и без повязки на глазах. Очутившись в новом месте, мы первым делом сравниваем то, что видим (слышим, осязаем), с хранящимися в мозге картами, которые отображают места, где мы бывали раньше. При совпадении карт мы можем не обращать внимания на то, что мы видим (если только рядом не появится что-нибудь новое или необычное) и уверенно двигаться дальше. Поэтому, попадая в знакомое место, мы не утруждаем себя его изучением. Выходя утром из дома, вы можете быть уверены в том, что карта в мозге поведет вас, сонных и рассеянных, к машине или станции метро. Вы уже знаете, на какой улице меньше выбоин в тротуаре, где рытвины на проезжей части и на какой стороне улицы солнце светит прямо в глаза. Отсутствие зрения не мешает процессу формирования когнитивных карт; оно просто заставляет мозг пользоваться при их составлении невизуальными средствами. В случае Гордон это означает в первую очередь поиск границ при прокладывании маршрута. Когда место ей знакомо, она может пользоваться своей картой окружающего пространства и перемещаться, не “разглядывая” его и не отклоняясь от курса.

Было бы, однако, ошибкой думать, что владелец белой трости не получает никакой информации, кроме поступающей от трости. Недалеко от того места, где я пыталась направить Гордон (не нуждавшуюся в моей помощи), я увидела впереди, в конце улицы, кое-что интересное. Увидит ли это Гордон?

Угловой дом представлял собой огромное довоенное кирпичное здание – высокое, отбрасывающее широкую тень. Когда мы миновали угол, Гордон остановилась:

– Мы подошли к перекрестку?

Я улыбнулась: “Точно!” Я решила, что она определила это на слух. Улица пересекалась с широким бульваром, забитым машинами и грузовиками и сопровождавшими их автомобильными гудками и прочим шумом. Но я ошиблась.

– Я это почувствовала, – сказала Гордон.

– Что?

– Ветер.

И действительно: я ощутила слабое движение воздуха, параллельное потоку машин – с севера на юг. Городские жители хорошо знакомы с обликом зданий, мимо которых они каждый день проходят по пути на работу и обратно. Однако в городе есть и другая архитектура, невидимая, но почти столь же постоянная: архитектура ветров. Хотя ветры и зависят от погоды, форма крупных объектов, например зданий, определенным образом влияет на ветры. Городской микроклимат определяется в основном переменой потоков воздуха, вызываемой искусственными препятствиями. В городе вроде Нью-Йорка, с множеством улиц, пересекающихся под прямым углом, поворот почти всегда означает перемену воздушных потоков. Хотя их направление и температура воздуха могут меняться в зависимости от времени дня, контраст взаимно перпендикулярных потоков воздуха – признак более постоянный, чем характеристики отдельных улиц.

Городской “пейзаж ветров” рисуют силы и потоки, описываемые принципом Бернулли, эффектом Вентури, турбулентностью и свойствами вихрей. Улицы, вдоль которых стоят высокие здания, суть аэродинамические трубы: ветер, гуляющий по открытому пространству, заметно усиливается, попадая в узкие “ущелья” (эффект Вентури). Поэтому ветры над реками, омывающими остров Манхэттен, устремляются по боковым улицам. Тем, кто живет на этих боковых улицах, не нужно рассказывать, как ветер там бьет в лицо и как приходится наклоняться, чтобы идти вперед. Это происходит независимо от того, есть ли на улице небоскребы, но если они есть, то ветер усиливается. Высокие здания влияют на характеристики воздушных потоков. Ветер, ударяющий в верхнюю часть здания, устремляется вниз по фасаду, иногда создавая настолько высокое давление, что становится трудно входить и выходить в двери. Высокие стеклянные башни могут не только толкать воздух вниз, но и (согласно принципу Бернулли) поднимать его – а также все юбки поблизости. Ну а ветер, огибающий углы, образует вихри, срывающие шляпы с приближающихся к зданию голов. Если сложить эти силы, можно получить вихрь, живущий самостоятельной жизнью: смерч, который гонит по улице листья и мусор.

Мы свернули влево, и я увидела, что люди расступаются. Гордон с тростью, я с микрофоном – нас было сложно не заметить. Я задумалась о том, как она передвигается по городу в одиночестве. В частности, вспомнив о моей прогулке с Кентом, я спросила ее о людях с мобильниками.

Говорить по телефону или набирать эсэмэс на ходу сейчас настолько же обычное явление, как и порицание такого поведения (если только это не делаете вы сами). Недовольных вполне можно понять. Когда Оливер Сакс потерял периферическое зрение на один глаз, Вест-Виллидж за пределами его дома в одночасье стал для него непроходимым. В частности, Сакс жалуется на снующих туда-сюда людей, которые “настолько заняты своими мобильными телефонами и текстовыми сообщениями, что сами становятся функционально глухими и слепыми”. Для таких людей, как Сакс, поведение прохожих, недостаточно внимательных к окружающим, превращает ходьбу по тротуару в трудное и опасное предприятие.

Проблема с мобильными телефонами на улицах состоит в том, что, хотя ни “разговор по телефону”, ни “ходьба”, казалось бы, не отнимают много умственных сил, они требуют внимания. Еще до появления в свободной продаже мобильных телефонов они уже использовались в исследованиях, касающихся внимания. В эксперименте 1969 года испытуемых за рулем просили слушать по телефону фразы, чтобы проверить, ухудшает ли это их способность оценивать ситуацию на дороге и увеличивает ли количество ошибок (в обоих случаях ответ оказался положительным; так, люди неверно оценивали ширину просвета между машинами). Позднейшее изучение влияния мобильных телефонов на вождение привели к тому, что в большинстве штатов теперь запрещено заниматься двумя этим делами одновременно, – а также к быстрому росту популярности бесконтактных гарнитур (которые решают проблему лишь отчасти).

Понятно, что довольно трудно пользоваться мобильным телефоном и одновременно делать нечто, требующее концентрации, – например, ехать с безумной скоростью по федеральной трассе. Но даже передвижение по улице пешком требует концентрации, пусть и не вполне осознанной. Просто держа глаза открытыми, пешеходы замечают перемены обстановки: тележку, которую катят по тротуару, приближающуюся коляску, непослушного пса на длинном поводке. Не осознавая этого, мы изменяем свое поведение. Наша с Кентом прогулка по Бродвею стала доказательством того, как этот механизм защищает нас от столкновений друг с другом.

В присутствии Гордон я стала обращать больше внимания на нарушения пешеходных правил. Я заметила, что люди обычно замедляют шаг, когда говорят по телефону. Однако этот эффект скорее опасен, чем полезен, потому что обычно скорость пешеходного потока бессознательно определяется пешеходами, которые приспосабливаются к скорости и маршрутам других пешеходов. Я видела, как люди, говорящие по телефону, шли зигзагом, нарушая освященное временем уличное правило “держись правой стороны”. Но хуже всего то, что они смотрят в землю. Обычно пешеходы, следуя социальной норме, требующей учитывать маршруты других людей, обмениваются с ними взглядом. Пешеходы, говорящие по телефону, реже замечают других, не говоря уже об обмене взглядами. Они не видят ни необычных предметов под ногами, ни даже (как показало одно исследование) клоуна в сиреневом комбинезоне и с красным носом, который проезжает перед ними на моноцикле. “Танец” пешеходов на Пятой авеню сменяется непредсказуемым хаотичным танцем с частыми остановками, который исполняют плохие “танцоры” – и пешеходы, внезапно обнаруживающие их прямо перед собой. Из-за того, что они сосредоточены не на улице, а на разговоре, пешеходные навыки пропадают зря.

Так как же Гордон относится к пешеходам с телефонами? Она согласилась, что они всегда были для нее источником опасности, и вспомнила несколько столкновений с другими людьми из-за их рассеянности. Пока она рассказывала об этом, сзади к нам приблизилась молодая женщина, разговаривающая по телефону. Ее смех прерывался молчанием, вероятно, заполненным фразами собеседника. Гордон остановилась. Она часто останавливалась, когда хотела что-нибудь сказать. Смеющаяся женщина прошла мимо.

– Но вот что я хочу вам сказать: так людей гораздо легче услышать.

Хотя люди в целом издают массу звуков, пешеходы часто ведут себя очень тихо. Гуляя с Гордон, я стала замечать, что многие пешеходы в кроссовках проходили мимо нас почти бесшумно. Есть, конечно, множество людей, которые выдают свое присутствие манерами или одеждой. Есть пешеходы в шлепанцах, пешеходы на цокающих высоких каблуках и пешеходы, стучащие подошвами с жесткой пяткой. Есть пешеходы, позвякивающие ключами и монетами в кармане; нагруженные сумками или катящие чемоданы на колесиках; вздыхающие, ворчащие, свистящие и поющие. Мы слышим, как к нам приближаются шаркающие и скребущие ногами по земле прохожие; мы чувствуем, когда мимо проходят надушенные или курящие люди. Мы слышим трение сумки, повешенной через плечо и постукивающей о тело – особенно если это последнее облачено в вельветовые брюки.

Не считая таких пешеходов, громко заявляющих о себе, большинство людей передвигается на удивление бесшумно: они похожи на электромобили в потоке машин. Поэтому, хотя люди с мобильными телефонами многих раздражают, для слабовидящих они могут быть маяками, посылающими информацию о том, где они находятся (и о том, что они делают). Гордон они позволяли определить местонахождение хотя бы некоторых людей в пространстве, в остальном неопределенном. Она была благодарна этим шумным невоспитанным людям.

Также они сообщали Гордон то, что я, возможно, не слышала (по крайней мере, не обращала внимания): информацию о себе, которую несли их голоса. Голос может очень многое сказать о говорящем: пол, размеры тела, этническую принадлежность, возраст, даже состояние здоровья. Голос курящего выдает вредную привычку, а голос страдающего ожирением – физическую форму. Голос также несет информацию об эмоциях, от отвращения до грусти и удивления (даже в тех случаях, когда слова, которые произносит человек, противоречат его эмоциональному состоянию). Мы, как правило, довольно легко прочитываем в звуках голоса эмоции. Теоретически у слепых это должно получаться еще лучше, хотя это не всегда так. Бельгийская федеральная полиция недавно пригласила на работу нескольких слепых, которых специально обучили анализировать голоса, особенно на записях перехваченных телефонных разговоров. Такие офицеры мастерски различают акценты и определяют, в помещении какого рода находился говорящий – то есть замечают детали, на которые люди обычно не обращают внимания.

Я откашлялась (возможно, выдав какую-нибудь тайну) и, хотя Гордон наверняка уже знала об этом, сообщила ей, что мы подошли к перекрестку. Гордон поворачивала за угол. Она погрузилась в воспоминания, связанные у нее с домом, мимо которого мы проходили. В детстве она жила в этом районе, меньше чем в квартале отсюда: “Я помню, когда построили [это угловое здание]”. Она начала быстрее постукивать тростью: “На крыше у него прекрасный сад, выходящий на реку”. Высоко над нашими головами шелестели и шептались деревья, которые были совсем молоденькими, когда Гордон видела их.

На обратном пути к дому Гордон, когда мы повернули в последний раз, налетел ветер. Она остановилась. “Для слепых ветер мог бы стать проблемой”, – прокомментировала она, явно не включая в категорию “слепых” себя. Шум ветра поглощал все негромкие звуки, которые так важны для незрячих людей. Однако, двинувшись дальше, она продолжила делиться воспоминаниями о “новом” здании, выросшем на углу. Гордон описала окна и сад – и я будто увидела все это наяву.

Перед подъездом она повернулась, чтобы пожать мне руку. “Рада была с вами увидеться”, – объявила Гордон. И, будто заметив мою улыбку, прибавила: “Один из соседей спросил меня, как я могу говорить о том, что я «вижу». Но я ведь и вправду вижу. Я ответила, что у слова «видеть» множество значений”.